1. 生物多様性の経済学(ダスグプタ・レビュー)

今回の講演のタイトルが、「生物多様性の経済学(ダスグプタ・レビュー)の概要紹介と都市緑地の活用事例」となっている。パーサ・ダスグプタ氏は環境経済学が専門で、イギリスにあるケンブリッジ大学の名誉教授である。ダスグプタ氏が書いたThe Economics of Biodiversity: The Dasgupta Reviewを世界自然保護基金(World Wide Fund for Nature、略称:WWF)が「生物多様性の経済学(ダスグプタレビュー)」と日本語に翻訳している。

本年5月に開催されたG7広島サミットで、たくさんの議題の中の1つとして生物多様性の経済学(ダスグプタレビュー)が取り上げられた。環境も経済の一部分として捉えて、自然をもっと活用しようという議論が行われた。

環境省のウェブサイトを見ると、G7広島サミットの議事録が掲載されており、閲覧することができる。環境省がキーワードとして挙げているのは、nature positive allianceだ。自然の力を様々な社会的インフラに活用することや都市緑化を推進することなどを環境省は強くアピールしている。

一方、国土交通省は、nature positive allianceに似たグリーンインフラ(Green Infrastructure)という言葉を使っている。グリーンインフラはどういうものかを説明したい。以前は、洪水対策と言えば、頑丈な堤防を造って洪水被害を回避することだった。しかし現在は、降水量が許容範囲を超えているので、避難所に速やかに避難するよう避難指示を出す方法へと水災害への対策が変わった。

一度造ったインフラが壊れるとまた造り直すのは大変なので、もちろん壊れるリスクはあるけれども、自然のものでインフラを造り、インフラを回復する力も自然に任せようというのがグリーンインフラのコンセプトだ。

生物多様性の経済学(ダスグプタレビュー)が主張する要旨は次のとおりである。私たちの経済、生活、幸福は、いずれも最も貴重な資産である自然によってもたらされている。私たちは自然の一部であり、自然とは切っても切れない関係にある。

生物多様性の経済学(ダスグプタレビュー)を読んでも、特別な経済理論が書かれているわけではなく、斬新なことが書かれているわけでもない。すべて自然をベースに考えていこうということである。また、次のようなことも書かれている。我々は集団として自然との持続的な関わり合いに失敗してきた。我々が商品やサービスを供給する動きは、自然界の能力をはるかに超えている。我々の行動は自然を破壊する方向に行っている。

生物多様性の経済学(ダスグプタレビュー)の前半は、我々全員が依存している自然が危機的な状況に陥っていることをアピールしている。このままの状況が続けば、我々の自然との関りは持続不可能であるしかない。来るべき未来がいかなる時代になるかを警告している。最後に結論が述べられている。我々の努力で変革は可能である。生物多様性がキーワードになっているのだが、我々の努力が無ければ絶滅危惧種など様々な希少種がいなくなってしまうと。

地球温暖化に関しては、最新の技術でCO2をどれだけ削減すればよいか数字で算出することが可能だ。さらに、我々の行動をどう変えるとどれだけのCO2が減らせるかというソフトウェアも開発されている。CO2削減に関しては定量化できる段階にある。

しかし、生物多様性に関しては定量化できない。ある生物種がいなくなった場合、我々の生活にどういう影響があるかは中々実感できない。生物多様性は重要だと分かっているが、それをどうやって定量化するかは手探りの状態である。

2. 埼玉大学産学官連携活動の紹介

筆者は埼玉大学の教授で埼玉県民である。埼玉県の人口は約800万人だが、その大半は東京に出勤しているため、埼玉都民と言われている。

埼玉大学は、教育学部から始まった大学だ。埼玉大学は現在、文系学部が次々に削られ、その代わり、理系の大学院が創設されており理系にシフトしている。埼玉大学の学部には、教養学部、経済学部、教育学部があり、学生数がそれぞれ799名、1390名、1607名いる。大学院は、人文系研究科は合計して359名なのに対して、自然科学系研究科は1161名と非常に多い。

もう一つの特徴は、外国人留学生が556人いることである。そのほとんどが理系の大学院生になる。埼玉大学の自然科学系研究科は理工学研究科で、学生数1161名の半数近くが国費留学生である。国際化という面では埼玉大学は進んでいる。

国立大学再編へ3類型の設定として3つの重点支援がある。1つ目は、地域のニーズに応える人材育成・研究を推進することである。主として、地域に貢献する取り組みとともに、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で世界・全国的な教育研究を推進する取り組みを中核とする国立大学を支援することである。いわば「地域貢献」型だと言える。

2つ目は、分野毎の優れた教育研究拠点やネットワークの形成を推進することである。主として、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で地域というより世界・全国的な教育研究を推進する取り組みを中核とする国立大学を支援することである。いわば「特定分野」型と言えよう。

3つ目は、世界トップ大学と伍して卓越した教育研究を推進することである。主として、卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に卓越した教育研究、社会実装を推進する取り組みを中核とする国立大学を支援することである。いわば「世界水準」型と言えよう。

文部科学省が最も重視しているのが、3つ目の重点支援、「世界水準」型である。その次に重視しているのが「特定分野」型である。あまり重視されていないものが、1つ目の「地域貢献」型であり、埼玉大学は文科省があまり重視していない「地域貢献」型に注力している。

「地域貢献」型国立大学の取り組みとしては、まず、行政・自治体、金融機関、経済団体との連携を図ることである。地域と目指す姿の共有を図り、産学官連携機関の組織化を図ることになる。大学によっては従来組織の「地域共同研究センター」がその役割を担っている。

また、大学間連携や地域企業との連携を図ることである。他大学や地域企業との共同研究を行うことが奨励されている。地域企業からは研究開発支援や人材の提供を受けるメリットがある。

埼玉大学は埼玉大学産学官連携協議会ということで、埼玉県とさいたま市といった行政の他、経済団体や金融機関と連携している。また、首都圏北部4大学連合ということで群馬大学、宇都宮大学、茨城大学と連携している。さらに、埼玉医科大学、埼玉県立大学とも連携している。

埼玉大学産学官連携協議会について少しお話ししたい。地域経済と中小企業の活性化を通じて地域へ貢献するために銀行が出資して事業が運営されている。協議会の事業としては、課題を絞り活動し技術内容や相互交流を深化させる目的で研究会を開催している。また、テクノカフェ等の産学交流会の場を提供している。また、埼玉大学企業説明会への参加の優遇や埼玉大学科学分析支援センターの活用なども行っている。企業活動に役立つ最新情報を提供したりもしている。それらによって、新技術の創出、新産業の創出、新事業の創出、ベンチャー等の創出を目指している。

筆者は、上記研究会活動の中の一つである「埼玉グリーンインフラSDGs研究会」の代表として活動を行っている。

大学は一般的に、敷居が高いと言われている。大学は種々の技術を持っているが、大学に相談すると莫大な費用が掛かると恐れられている。自分たちには学歴がないので、大学に依頼するのに抵抗を感じることがあるようだ。一般的にはそのような面があるかも知れないが、埼玉大学は敷居が高い大学ではないと考えている。コーディネーターが様々な世話をして協力をしている。

埼玉大学産学官連携協議会は、埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンターがコーディネートする組織だ。20年以上の歴史がある。埼玉大学では、各研究室にいる研究者を紹介する埼玉大学研究シーズ集を毎年発刊している。筆者のページには「技術とパートナーシップで環境共生社会を実現する」というタイトルがつけられている。筆者の研究室は、理工・文理融合スタイルでSDGsに関連するプログラムを作成した。埼玉大学研究シーズ集を見ると、要素技術を専門とする研究者が多いが、専門性をもった学者が産学官連携活動をしている。

3. 荒川流域の環境とこれからの管理に私たちがすべきこととは

風土工学が専門のある研究者が土木技術士のために書いた教科書がある。1990年代終わりに発刊された号には環境問題の推移が次のように示されていた。1950年代は自然災害の時代(伊勢湾台風)、1960年代は公害激化の時代(四大公害の時代)、1970年代は列島改造と開発保全の時代、1980年代は都市集中と集住環境悪化の時代、1990年代は地球環境問題の時代であると。

もし、筆者が2010年代以降はどういう時代かと問われたら、東日本大震災が2011年にあったように、自然の驚異がある時代であると答える。さらに、少子高齢化や既存インフラの老朽化などの問題、つまり社会の再構築が問題になる時代であろう。それらを一言で言うならば、パラダイムシフトの時代であろう。それに対して具体的にどう対処するかが問題になる。グリーンインフラがポイントになるであろう。エネルギー問題の解決もカギになるであろう。

図1は、2013年にミャンマー・マグウェイ管区を訪れた際に撮影した写真である。河川で遊ぶ子どもたちがいるが、河川の上流には水力発電所がある。その水力発電所で村全体の電力を賄っている。右側に木がたくさんあるのは、木材を採取し使用するためである。筆者はこののどかな風景が非常に好きである。日本では、河川に近い所には頑丈な堤防を建設するのが常識になっている。しかし、筆者はミャンマーのこのような環境が自然と人との調和の観点から理想的姿ではないかと考えている。

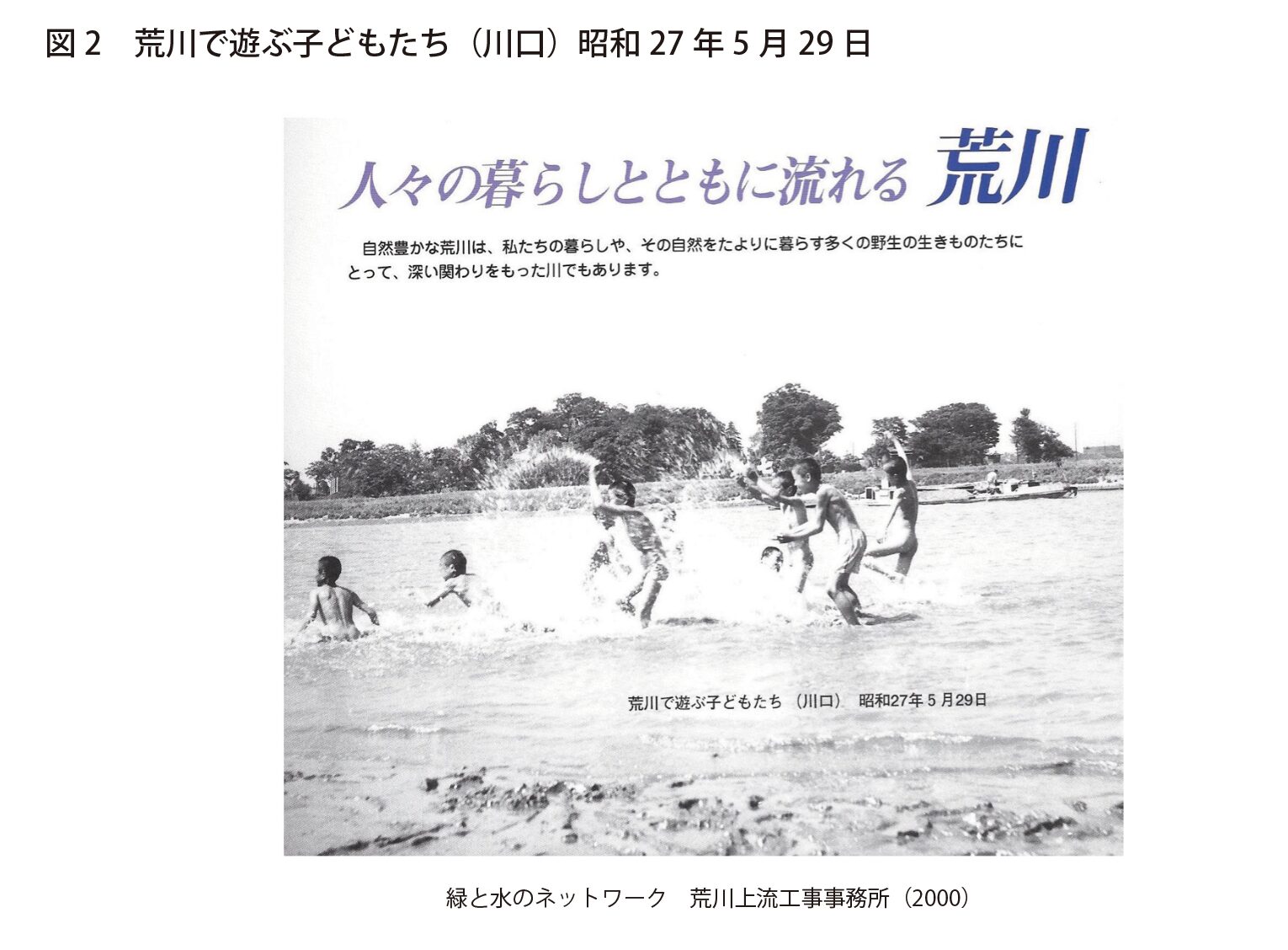

一方、図2は、昭和27年に撮影した荒川(埼玉県川口市)で遊ぶ子どもたちの姿だ。昔の荒川で遊ぶ子どもたちの様子も、ミャンマーの川で遊ぶ子どもたちの様子と同様で理想的な姿だった。

1988年に、荒川総合調査という調査が行われた。その際、自然から社会や文化まで様々な調査が行われ、それをまとめた報告書がある。その報告書の一部に環境社会学者の富山和子氏が次のような文章を残している。「荒川の上流山村は過度の過疎地域であり、最下流は超過密地帯である。この過疎と過密の極端な姿を同時に、この一つの川はもっている。日本の川は多かれ少なかれ同じような姿を出現させてきたわけであるが、荒川はその典型であろう。(中略)そうした過疎の問題をふくめて流域の住民がどこまで川の問題を考えるか、意識の問題である。都市住民の意識の問題として、どこまで川をめぐる諸環境に住民が関心を持つことができるか?どこまで川をめぐる諸問題にいっしょに参加して問題の解決にあたろうとするか?地域づくり、町づくりをどう考えるか?という問題が残されている。」1)

この過疎と過密の問題は、埼玉県荒川総合調査報告書が書かれた1988年当時と比較して、今日さらに進んでしまっており何も解決していない。富山氏が言いたかったのは、川から離れた生活ではなく、川を大事にして、それで上流から下流まで繋がっている川を皆で考えましょうということだった。

今の高校生をはじめとした若い人たちに、埼玉県がどんなイメージかを聞くと、アニメの聖地であるとか、埼玉は暑いとか、浦和や大宮があるなどの答えが返ってくる。残念ながら川と答える人はいない。荒川を上流まで遡ると、東京都と埼玉県の境界線を超えるぐらいのイメージしかない。

埼玉県の概要について述べてみたい。2016年の埼玉県の全人口は729万人である。そのうち市部人口は93%、679万人で、さいたま市の人口は128万人である。一方、非市部では、例えば、秩父市大滝地区は、埼玉県の10分の1に相当する面積があるが、人口は1000人に満たない。森林が98%を占めており、先代が育んだ人工林が概ね50年生から150年生ぐらいまでの成熟期を迎えている。しかし、手つかずのまま荒廃が進んでいる。

図3は、国土交通省が作成した資料だ。荒川の流域面積は2,940 ㎢で、幹線流路延長が173 kmである。流域内人口が930万人となっている。国土交通省として、想定氾濫区域内人口を540万人と算出しており、想定氾濫区域内資産を78兆円と算出している。想定氾濫区域内資産とは、埼玉県の資産のうち、洪水から守るべき資産ということである。

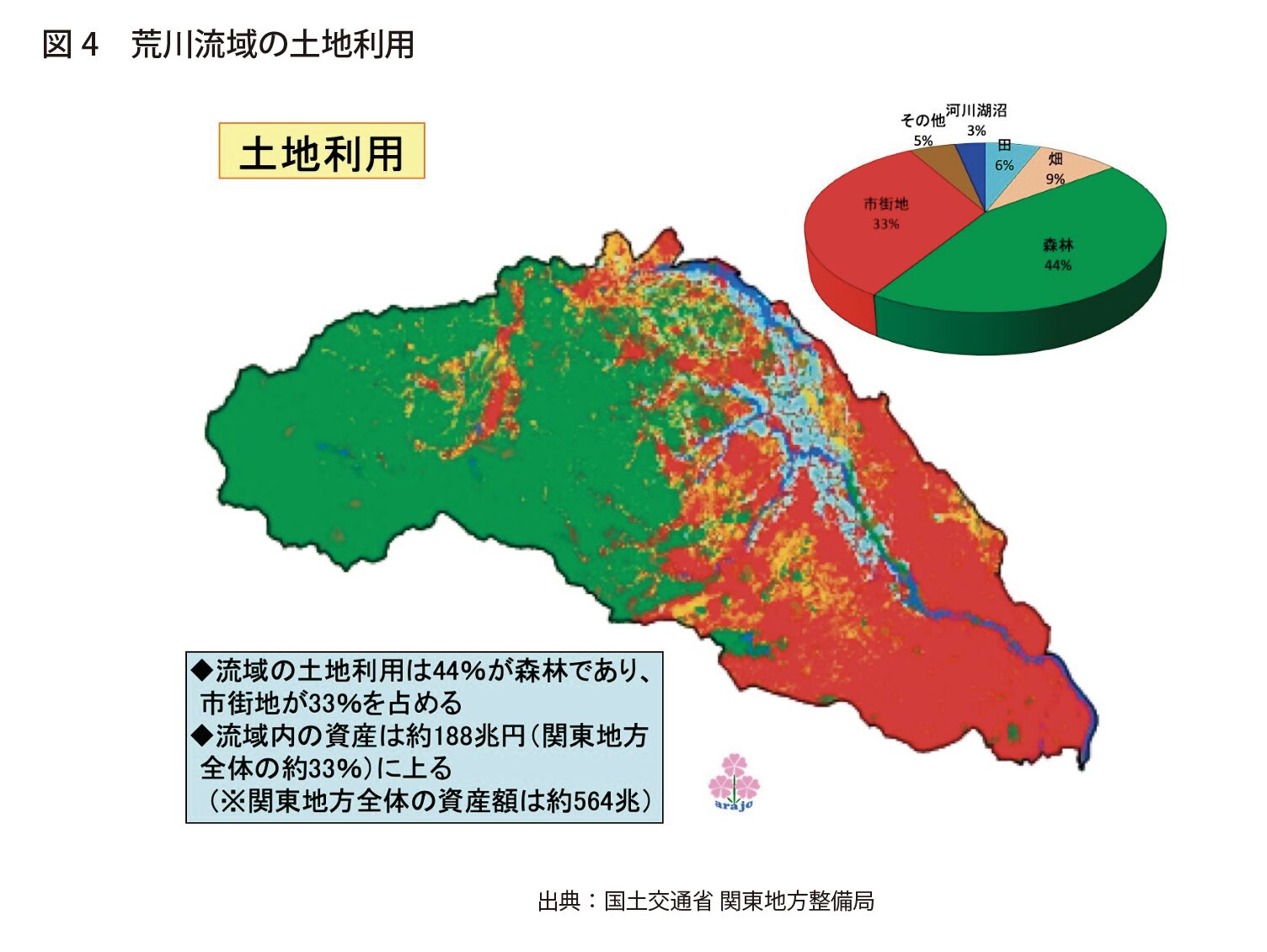

図4は埼玉県の土地利用を表した図である。荒川の流域全体で見ると、埼玉県の右側33%は市街地で、左側44%は森林であることが分かる。大雑把に言えば、埼玉県は左半分が森林であり、右半分が市街地であると言うことができる。埼玉県以外の地域では、森林が半分を占めるとすれば、残り半分は田畑が占めることが多い。半分が森林で、残り半分が市街地というのは首都圏ならではの特徴である。

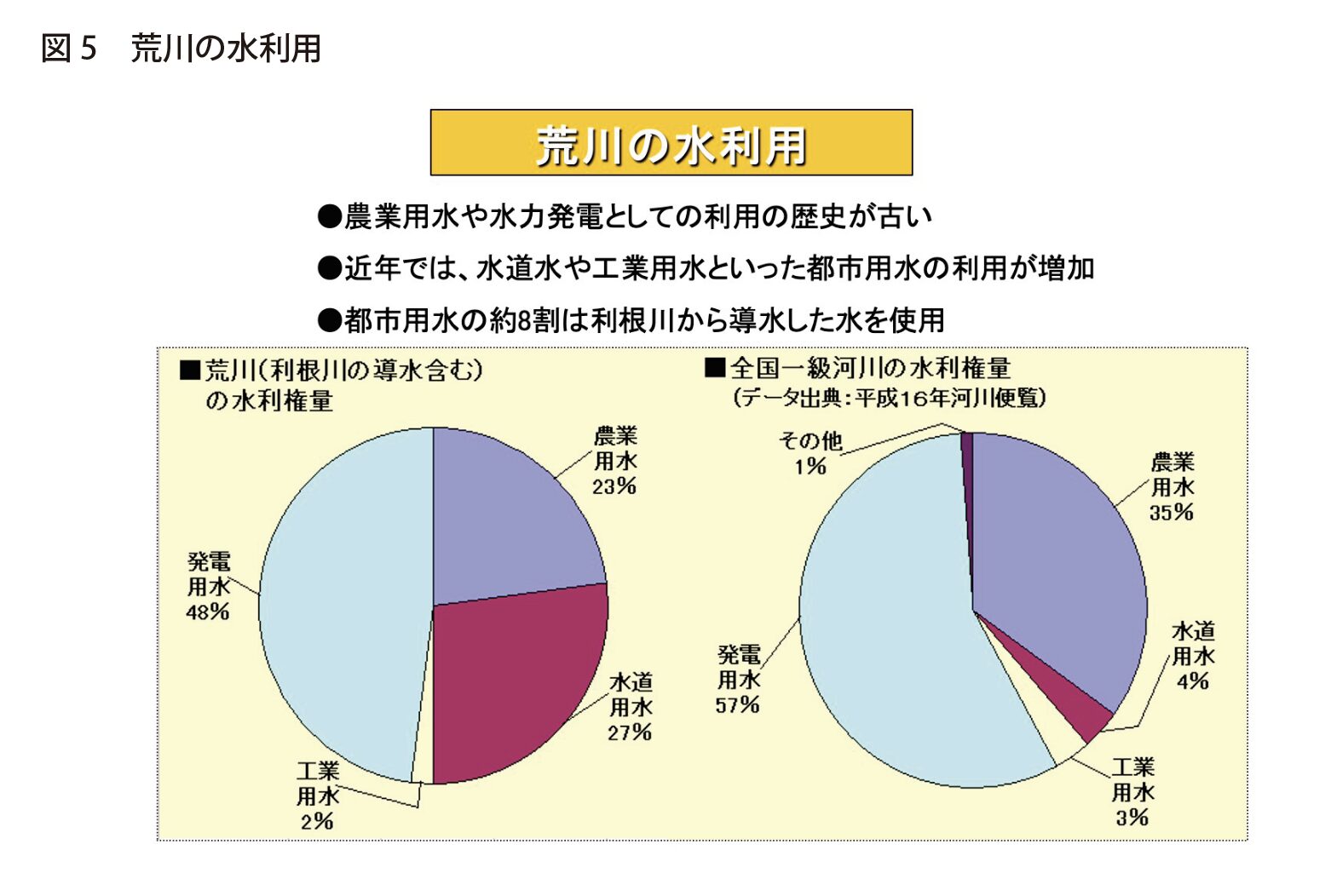

荒川の水利権量を全国の一級河川の水利権量と比較すると、荒川では水道用水が27%で、全国の一級河川ではわずか4%だった。この地域にどれだけ多くの人が集中して川からの水を必要としているかがわかる(図5)。

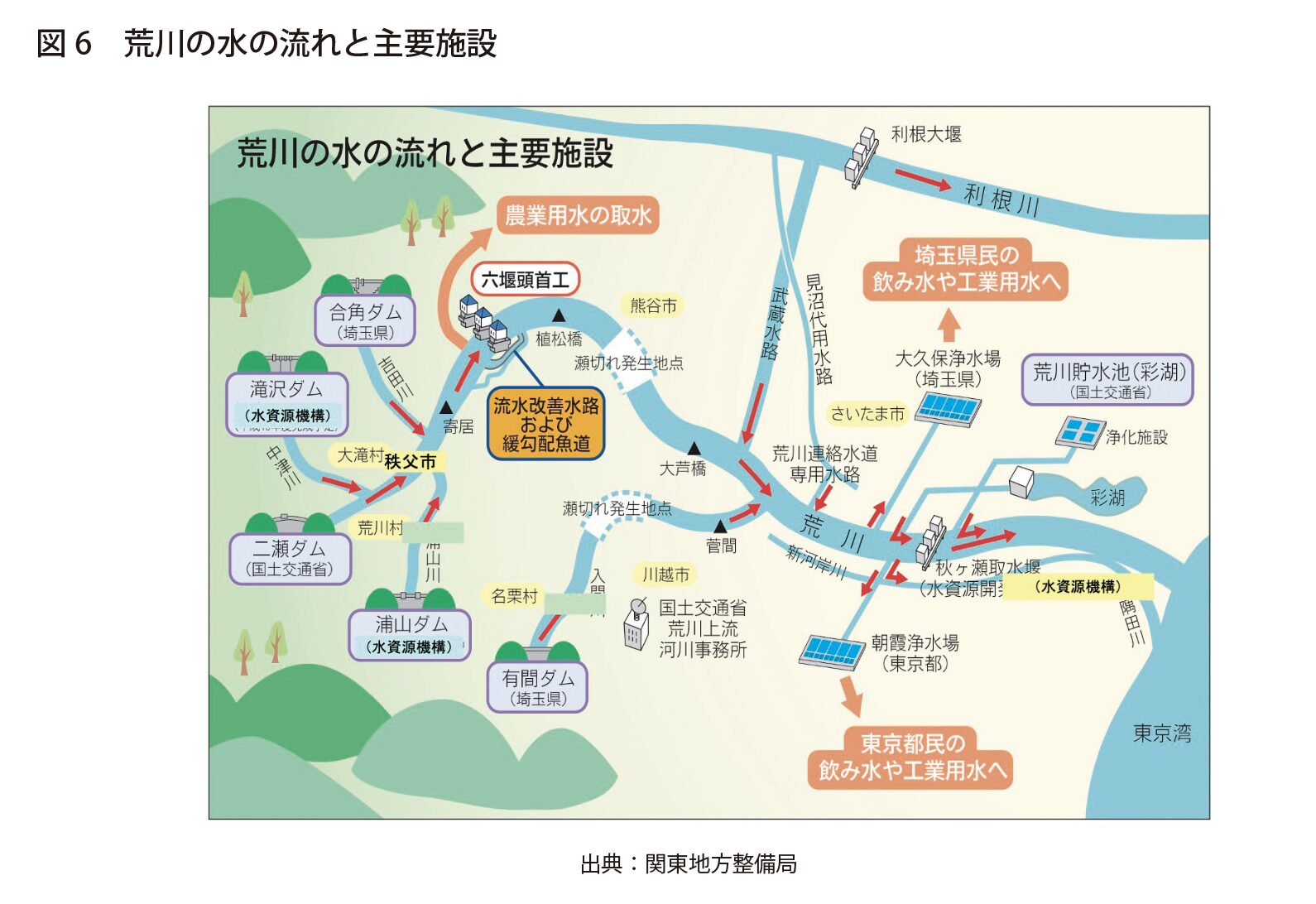

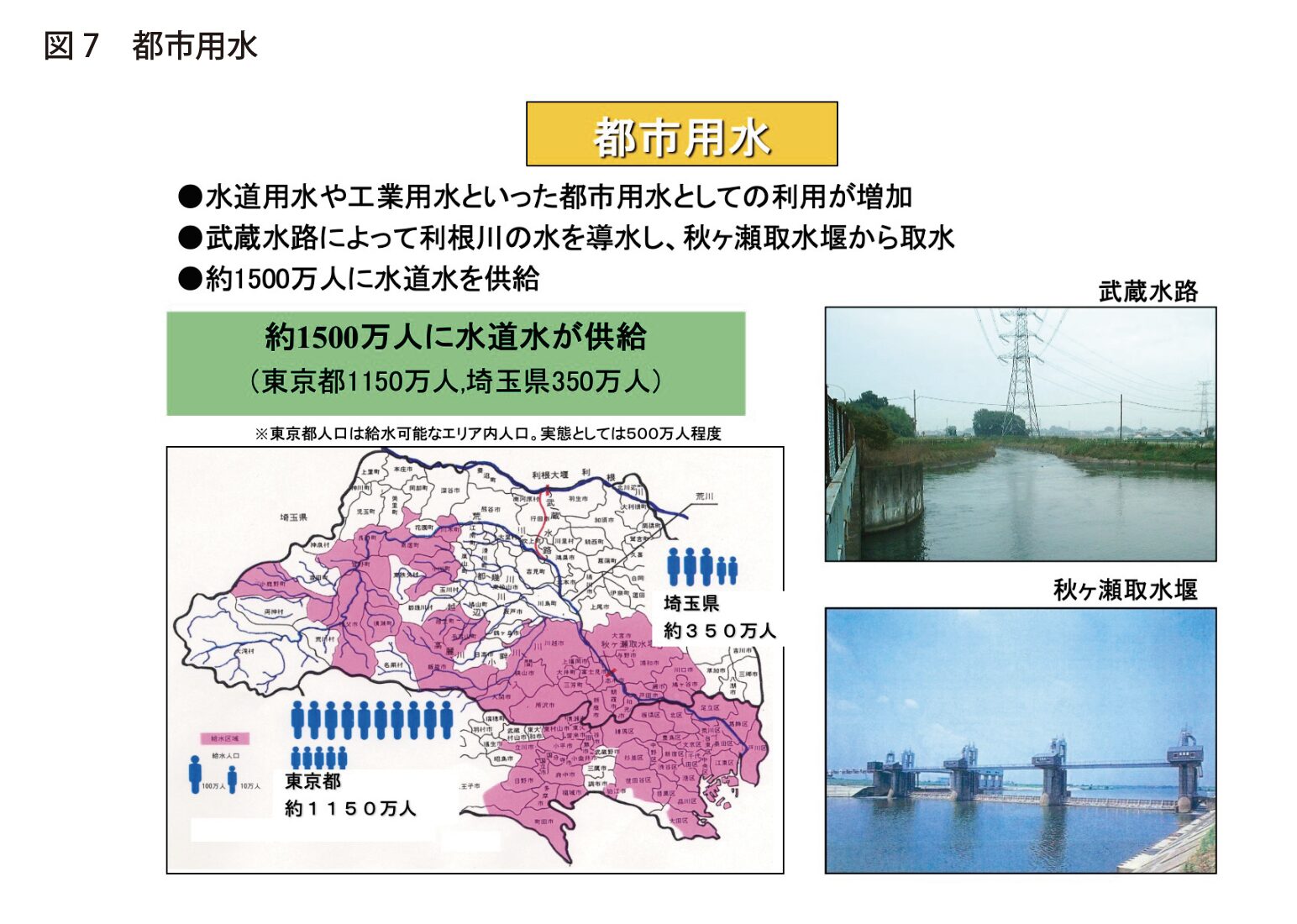

図6は荒川の水の流れと主要施設について表したものだ。荒川から供給される水の一部は、埼玉県民の飲み水や工業用水に使用されているが、多くは東京都民の飲み水や工業用水として使用されている。水道用水や工業用水といった都市用水としての利用が近年増加しているため、荒川だけでは足りず、武蔵水路を通じて利根川の水を導水し、秋ヶ瀬取水堰から取水している。荒川は利根川の水を一部導水しながら、東京都1150万人、埼玉県350万人の合計1500万人に水道水を供給している(図7)。

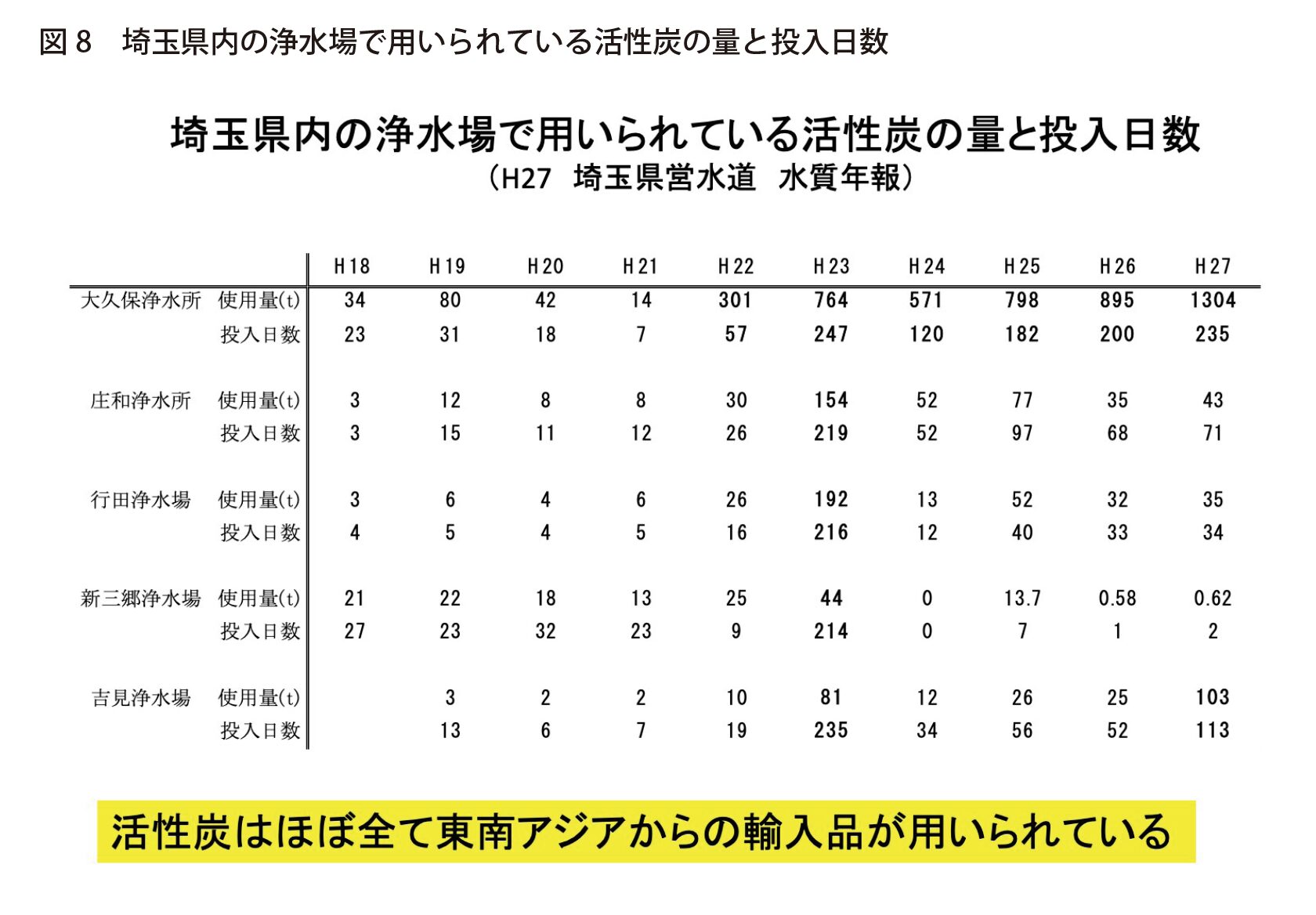

近年の猛暑が原因かも知れないが、河川浄水場の中にシアノバクテリア等のラン藻類が大量発生して、水道水が悪臭を放つという問題が埼玉県だけでなく全国で多発している。悪臭を除去するために、ほぼ毎日、最終処理として活性炭を浄水場の水道水に大量に入れている。

図8を見ていただくと、平成23年は埼玉県内の全ての浄水場で飛び抜けて大量の活性炭が投入されたことが分かる。その理由は、荒川上流を流れる懸濁物質(水中に浮遊する不溶解性物質)の中にセシウムが検出され、東日本大震災で発生した原発事故により放出された放射性物質が埼玉県にも影響を及ぼしていることがわかったからだ。

その後、放射性セシウムの検出量は問題ないレベルになっているが、それにもかかわらず、大久保浄水場では大量の活性炭を投入している。貯水池も含めた河川で藻類の大増殖が頻繁に生じて、悪臭がなかなか除去できないという事態が継続しているためだ。活性炭は、ほとんど東南アジアおよび中国からの輸入に頼っている。

筆者は環境工学が専門なので、環境の様々な分野に関わっている。特に埼玉県では森林が荒廃しており、何か良いアイデアはないかと模索している。地元の中小企業からバイオマス発電所を作ったらどうかという提案が出されたことがあった。それで筆者はバイオマス発電にも関わることになった。

図9は、2007年に経済産業省がまとめた資料だが、エネルギーパークと称して、主にバイオマス発電や熱利用に関する日本全国の分布を示したものだ。ただ、埼玉県にはまだエネルギーパークが存在しない。そこで秩父が好適地ではないかということで検討し、その中で様々な問題が見えてきた。

県外を見ると、茨城県常陸太田市にある日立造船がバイオマス発電施設を2015年に建設して12,000世帯に電力を供給している。投資額は30億円である。全国で一番有名なのは岡山県の真庭市だ。真庭市のバイオマス発電施設は2014年に稼働を開始して、22,000世帯に電力を供給している。投資額は40億円である。

エネルギーパークの認定にはなっていないが、埼玉県の吉見町、秩父市、飯能市では、バイオマス発電施設を建設した。木材を木質ペレットにして販売したり、バーク材を燃料にしたりしている。自治体および温泉施設で商品を製造販売して施設を維持していこうと試みているが、採算がなかなか取れない状況である。

秩父市のバイオマス発電施設に関しては、残念なことに資材置き場で火災が発生した。木質チップを重ねて保管すると、微生物が発酵してかなり高温になる。それが火災の発生へと繋がった。管理体制に問題があったと言える。

バイオマス発電を稼働させるために年間3000万円の補助金を秩父市から受給していたが、その補助金が出なくなると、発電所の稼働を終了せざるを得なくなった。発電所の運営側からすれば、運営事業の負担が重く、終了してほっとした面もあるようだ。

最近、水素社会ということがよく言われるが、水素発電は大いに期待され、2000年頃から全国各地で水素製造プラントが建設された。しかし、技術的な問題を解消できず、水素製造プラントは閉鎖が続いた。九州の大牟田市では、福岡ブルータワーという大手の会社が木質バイオマスから水素の製造を試みた。しかし、どんなに工夫しても木質を燃やすとタールが大量に出てしまい、タールを除去する作業の負担が大きく、失敗している。

唯一の成功事例というか、何とか採算が取れている事例がある。群馬県の上野村で稼動しているドイツブルックハルト社の木質ペレットガス化熱電併給装置だ。上野村はキノコ栽培が非常に盛んであったが、アクセスが非常に悪かった。このままでは村が消滅してしまうということで、村の存亡をかけて進めた事業であった。

筆者がプロジェクトで関わったのは、新方式バイオマスガス化発電技術だ。この技術は、まず木質バイオマスチップを作り、それを温度1000℃に上げて炭を作る。私が代表を務める埼玉大学産学官連携協議会で知り合ったその作業が得意な企業に作業を委託した。企業は炭を作り、そこからガス化して、水素6割、一酸化炭素2割、二酸化炭素2割を生産できるということで、水素事業に意欲的に取り組んだ。

木質バイオマスチップを燃焼させるとタールが発生してしまう問題は、新方式バイオマスガス化発電技術で解決できた。新方式バイオマスガス化発電技術は、1000℃にまで温度を上げるが、するとタールが熱で分解されてタールは発生しない。しかも、その過程の機械化に成功した。

さらに、1000℃に上がった余熱で水蒸気を吹きかけて、炭に水蒸気を反応させることで、水性ガスができる仕組みになっている。図10が実際に白岡市にあった試験プラントである。炭化炉で木質バイオマスを炭に変えて、炭に水蒸気を反応させることで、水性ガスが生産される仕組みである。

これがNEDOの事業として採択され、実証試験をやることになり1週間の連続運転を行った。1週間運転しても、タールは一切発生しないことが証明された。

しかし、水素を大量に生産する段階までは至らなかった。現在は、別の企業が補助金を受給しながらシステムを引き継ぎ、水素の大量生産に向けて改良中である。

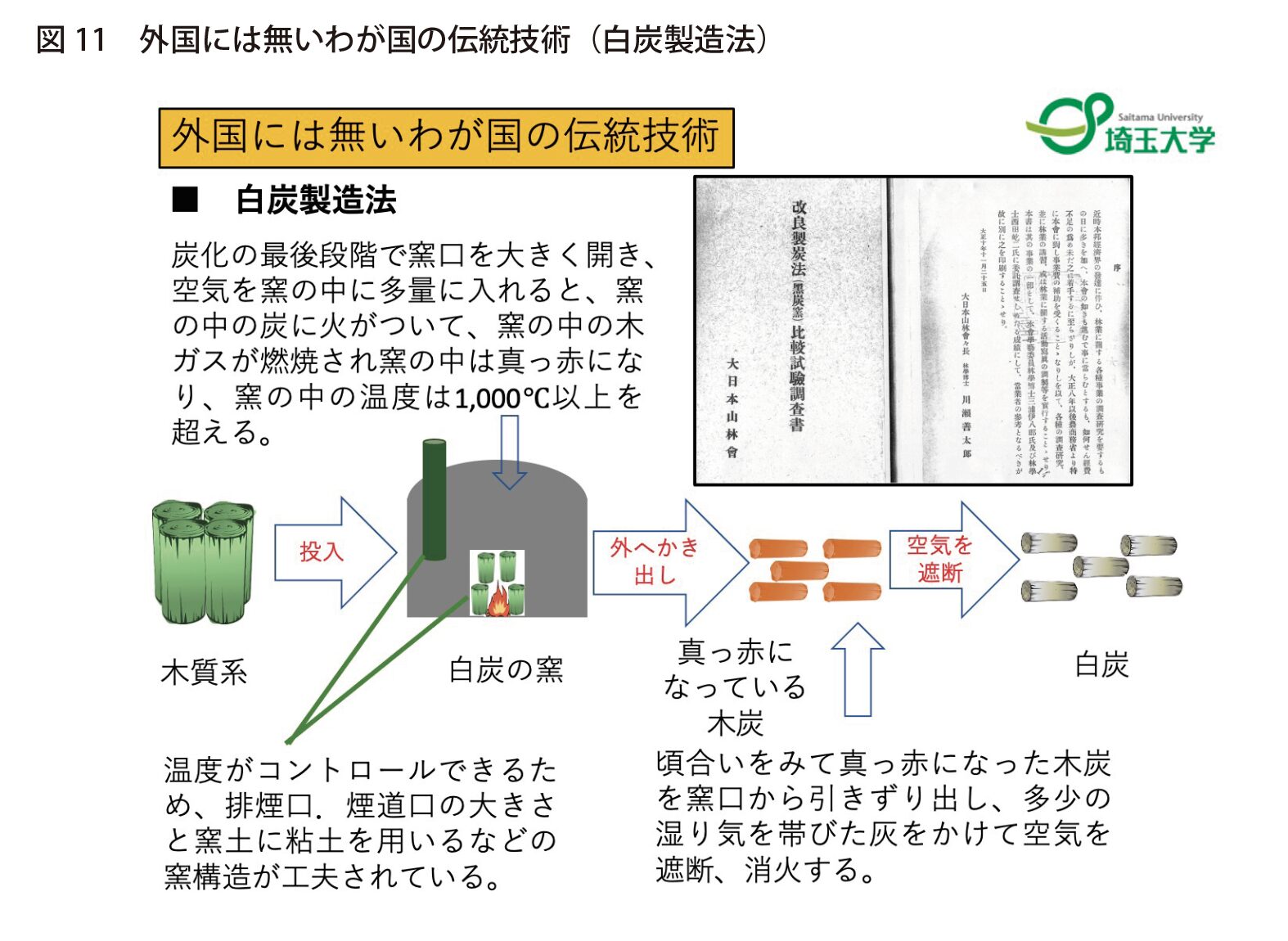

炭について触れたが、1000度以上になると硬い炭となり、叩くと金属音のような音がする。この炭は白っぽく見えるので、昔から白炭と呼ばれていた。木質バイオマスは350度以上でも炭化が進むが、その段階の炭は通常の黒炭である。白炭作りは日本が昔から行ってきた伝統技術である。昔は熟練した職人が勘で空気を遮断するタイミングをはかっていた。しかし今日では、AIを使用した技術で条件を絞りつつ、白炭の製造に成功している。(図11)

筆者は秩父で、地域林業の再構築をコンセプトとして、どんな地域おこしができるかを検討している。図12は、秩父百年の森理事長の田島克己氏と協同して作成したマップになる。最も重要なことは、林業を継続させることだ。製材品は製材品として流通させ、間伐材はバイオマスとして利用し水素の生産を行った。それらをブランド化して販売し、利益を上げ持続可能なものにしようとした。しかし残念ながら、水素の定常的な生産に至らず計画は実現しなかった。

グリーンインフラについて少し述べたい。2015年に閣議決定された国土形成計画、第4次社会資本整備重点計画では、諸課題への一つの対応策として、グリーンインフラを推進することが初めて盛り込まれた。諸課題とは、「国土の適切な管理」「安全・安心で持続可能な国土」「人口減少・高齢化等に対応した持続可能な地域社会の形成」である。

グリーンインフラはどのように日本に広まったのか。環境省の官僚が米国でグリーンインフラについて学び日本に伝播したのが始まりである。その後、グリーンインフラの様々な機能を活かすために国土交通省で検討が重ねられた。

秩父では、スギとヒノキを中心に大体50年100年というサイクルで林業を行ってきた。長年いわゆる切る林業という形で広げてきた。しかし、地元には様々な天然林があり天然林を活かせる方法はないかということで思いついたのが、いわゆる切らない林業である。切る林業との対比で、そのように命名された。その一例がカエデになる。

スギは人工林で密に植林するので、根は深くならない。一方、カエデは天然林で、根が岩盤を覆うように生えていく。斜面林であっても土砂災害に強い。山間部に居住する人は、土砂災害から家を守るために、カエデを切らずにそのまま生やしていたという文化が昔からあった。カエデは日本全国に28種類あるが、そのうち21種類が秩父地域にある。

秩父は冬の寒い時には気温が氷点下5度になる。冬場に気温が氷点下に下がったり上がったりが繰り返される。カエデは気温が氷点を境に上下すると樹液をたくさん出してくれるので、秩父のカエデから樹液をたくさん採取できるのだ。その樹液を濃縮させたものがメープルシロップである。メープルシロップはホットケーキやワッフルにかけたり、菓子の原料として用いられる。流通しているメープルシロップは、一部がカナダ産だが、ほとんどが中国産だ。中国産は安価だからである。ところで、秩父でメープルシロップが生産できることに着目して町おこしをした人がいる。埼玉県秩父市出身の井原愛子氏だ。

井原氏は秩父に「メープルベース」というメープルシロップのお店を出して人気店となっている。井原氏は元々、外資系企業に就職したが、NPO法人 秩父百年の森の活動に感銘を受けてメープルシロップ店を秩父に開店することを決意した。全財産を投げ打って、カナダにメープルシロップ作りの修行に行き、メープルシロップを作る装置もカナダから輸入した。井原氏のメープルベースは、秩父市と小鹿野町にまたがる秩父ミューズパークという自然豊かなテーマパーク内にある。

山の管理と山と首都圏のリンクについて長年研究しているが、従来は、何でも地産地消と言って、地元で作ったものを地元で消費するのが持続可能だと考えた。しかし、人口の密集した都市と過疎の両方にメリットとなる対応策は無いかという視点で考えるようになった。井原氏のメープルベースはその視点で考えていた時に目に留まったものだ。

バイオマス発電も、山間部だけで留めるのではなく、都市部にも電気を供給できるようにする工夫が必要だと考えている。例えば、熊本地震発生時、発電所が発電できなくて電気を供給できないことがあった。そのような時に、バイオマス発電によって簡単に電気を供給できる仕組みがあったら良いだろう。

4. モリンガ栽培事業について

最後に、モリンガについてお話ししたい。モリンガは元々インド原産である。日本ではインドから種を輸入して、現在、沖縄や熊本で栽培を行っている。まだモリンガが日本の気候にどの程度適合するかは分かっていない。沖縄や南国で栽培できたものをお茶やサプリメントにして各流通ルートで販売されている。

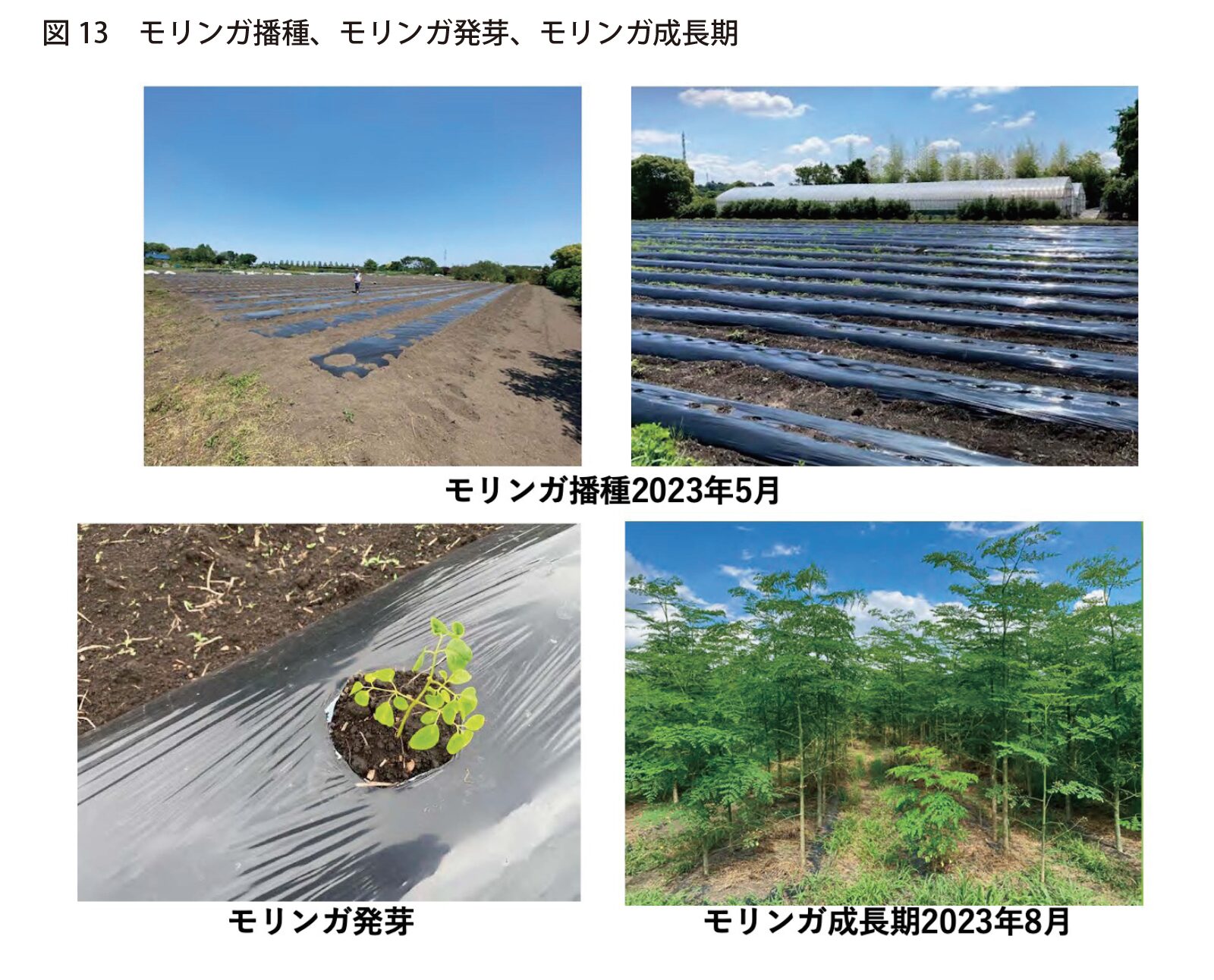

さいたま市に本社を置くある企業からモリンガを地元で栽培したいという提案およびモリンガのCO2吸収量がどの程度かを調査してほしいとの依頼が埼玉大学にあった。それで、埼玉県見沼区の土地にモリンガを栽培することになった。昨年もモリンガ栽培を行ったが、昨年はかなり生育した。図13上は今年5月に種を蒔いた直後の様子である。まだ芽が出ていない。種を蒔いて1週間ほどで芽が出て来る。8月になると図13下のように木になる。成長の速度は驚くほど速い。

実際にCO2をどれだけ吸収するかを筆者の研究室で調査した。成長したモリンガを引き抜くと、高さが4 mにまで成長していた。収穫したモリンガをすべて乾燥して炭素量を計測した。炭素量をCO2量に変換すると、モリンガ1本で3 kgのCO2を吸収していたことがわかった。栽培したモリンガは2,000本ぐらいまで増やしたので、全体では5tのCO2を吸収していたことがわかった。

モリンガの収穫は、根と幹をそのままにして、上の方についている小枝を採集する。小枝が消毒、乾燥、粉砕の課程を経て様々な商品となる。見沼産モリンガの粉末は既に商品化されている。生パスタのレストランを首都圏に展開するお店では、モリンガ入りの生パスタを販売している。また、見沼区にあるベーカリーでは、モリンガ入りベーグルを販売している。

モリンガの収穫作業は比較的簡単なので、農業と福祉が連携した農福連携で取り組んでいる。障害のある方にも収穫作業に参加していただいている。

筆者はアフリカとの交流を進めており、カメルーンの留学生を招聘してモリンガ栽培を手伝ってもらっている。他にも、様々な人々と協同してモリンガ栽培の作業を行っている。秩父の山間部の管理となると難しいが、都会にある再生困難な荒廃農地を再生することも目的にある。その目的達成のためにも様々な人が関わっている。

今年も猛暑だったが、我々の栽培するモリンガ栽培場で、白いモリンガの花が開花した。日本では誰もモリンガの開花する姿を見たことはないに違いない。たくさん垂れ下がっているのは、モリンガの実で、ドラムスティックと呼ばれている。ドラムスティックができるためには受粉が必要で、クマバチがいないと受粉が難しい。偶然、見沼エリアは木がたくさん置き去りになった所があり、そこにクマバチがいたことがわかった(図14)。

さいたま市がゼロカーボンシティを宣言して、再生可能エネルギーの地産地消やグリーンインフラの推奨を掲げてはいたが、なかなか具体策が出てこなかった。しかし、モリンガ栽培で一定の結果が出ると、それまで誰も着目していなかったのに、手のひらを返したように、行政や各種団体が環境計画政策に協力してほしいと申し出てくるようになった。来年から見沼田圃グリーンカーボン推進事業として私が代表を務める埼玉大学産学官連携協議会・埼玉グリーンインフラSDGs研究会と協定を結ぶところまで至っている。

モリンガの収穫を終えると、収穫する部分は上部なので、幹と根が大量に残る(図15)。熱帯地域では問題なく冬を越すため、収穫してもすぐに新しい芽が出る。では日本ではどうか。日本でモリンガが越冬して、翌年また芽吹いたら良いが、仮に枯れたとしても、大量の幹と根を炭化物(バイオ炭)に変換してやれば、カーボンクレジットという形でメリットがある。バイオ炭を活用することで、他国と異なる日本流のやり方ができれば良いと考えている。

ここまでバイオマス発電やネイチャーポジティブという話から始まって、自然をどう生かすかをお話しさせていただいた。現在、偶然にもモリンガ栽培という事業を行っているが、広域に広がっている再生困難な荒廃農地や耕作放棄地の問題の解消に繋がるのではないかと考えている。また、1次・2次・3次それぞれの産業を融合することにより新しい産業を形成しようとするいわゆる6次産業化ができれば、地域の活性化に貢献できる。

モリンガのCO2吸収量に関して、きちんとエビデンスを示して定量化できれば、モリンガ耕作地の面積を拡大して、CO2の固定にも貢献できる。

モリンガはアフリカやアジアでは普通に生えている植物だが、JICAはモリンガ栽培と称してアフリカやアジアで事業を行っている。その場合、収穫作業はすべて現地の人で行うことになる。現地にとっては、雇用促進というメリットがあるようだ。しかし、実際に収穫する側から見れば、大規模になればなるほど人手が必要で現地の人だけでは足りなくなる。やはり機械化や自動化することが求められる。日本が持つ技術を活かし、技術をアフリカやアジア諸国に移転していく。そのようにしながら日本のプレゼンスを示せれば良いと考えている。

(本稿は、2023年10月20日に開催したICUS懇談会における発題を整理してまとめたものである。)

(注)

1.富山和子、埼玉県荒川総合調査報告書