1. はじめに

筆者の元々の専攻は、造船工学であり、若いころの研究テーマは船のスクリュープロペラ、つまり船の性能向上についての研究であった。その後、専門を広げることの重要性を認識した。最初は砕氷船の研究をしていたが、あまり需要がないので、船から降りて、海氷の変動予測の研究を始めた。それが徐々に進んで、北極の海氷予測を専門に行っている。さらには、様々な国の仕事や研究プロジェクトに関わっている。

最近、文部科学省が北極研究に非常に力を入れている。5年ごとに新たなプロジェクトが立ち上がるが、今三期目のプロジェクトが動き始めたところだ。自然科学系の研究者が中心だが、筆者のように工学系の応用を考えている研究者もいる。筆者は北極海航路関係の研究に携わっている。三期目のArCS IIでは、社会実装という言葉がよく使われている。

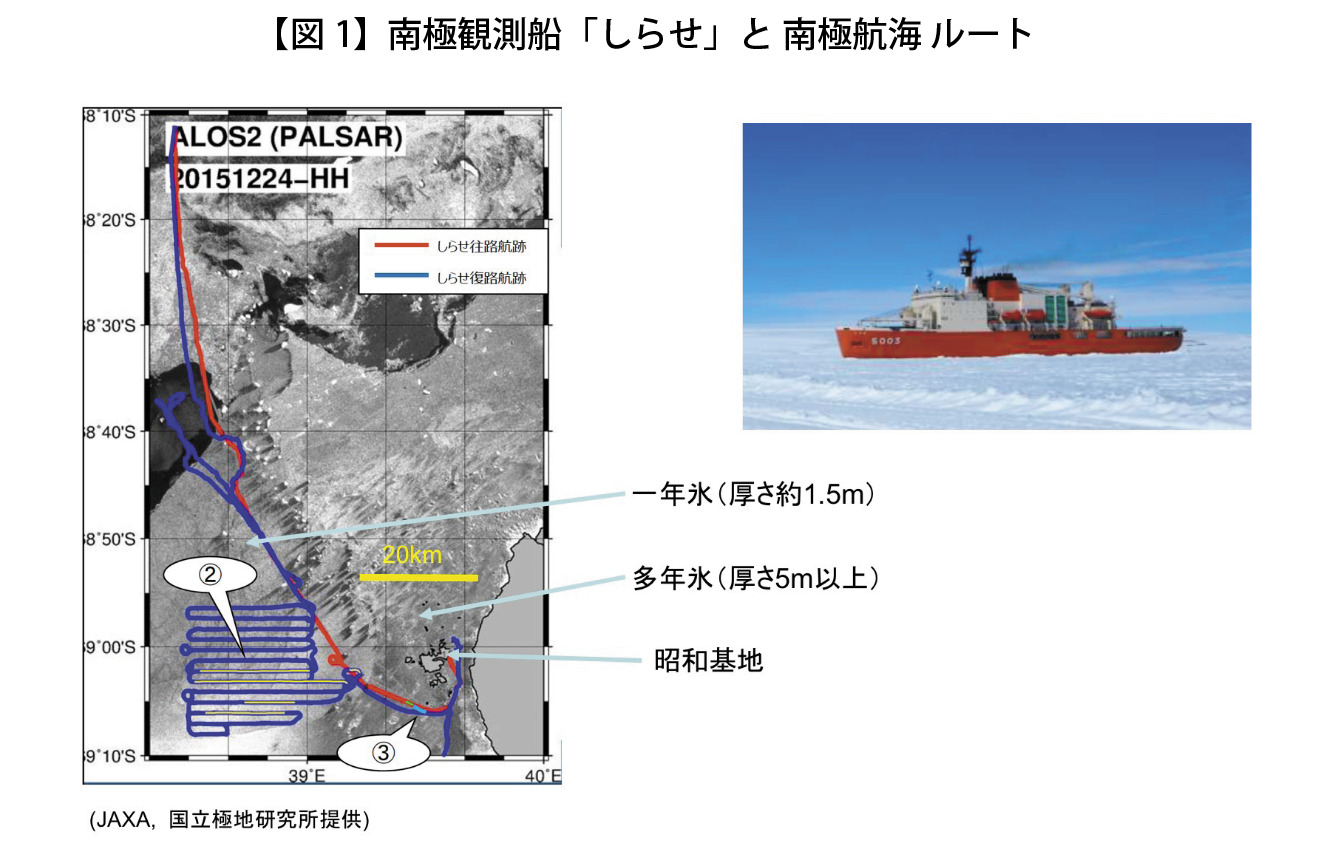

最初に南極について述べたい。なぜなら、日本は本格的な砕氷船は南極向けにしかもっていないからである。筆者は南極観測にも携わっており、南極観測船「しらせ」の性能計測を行っている。南極には東オングル島という島に昭和基地がある。図1のグレーのところが海氷域である。突起状のものが並んで見えるのが氷山である。青色の線は、観測のために同じエリアを何度も航行していることを表している。ふつうに航行する場合は赤色の線のように進むことになる。図の左下には比較的新しい一年氷がある。厚さは最大で約1.5 mである。一年氷は100 ㎞ほど続くが、「しらせ」は1〜2日で通過する。一年氷を通過すると、何年にもわたって居座り続けている多年氷がある。厚さは5 m以上である。距離にして20〜30 kmしかないが、通過するのに2週間ほどかかる。最近は、「しらせ」で航行した時の映像をドローンで撮影しており、ドローンは観測現場で大活躍している。「しらせ」は船首下部の穴から水を撒くことができるが、これは水で氷の上の雪を湿らせて、船と雪との摩擦を減らして抵抗を少なくするためである。

多年氷のような氷の厚いエリアを航行する場合は、一年氷のように連続的に氷を割れないので、船で氷に体当たりをする。一年氷の場合と同様に、摩擦を減らすために水を撒きながら進んで行き、多年氷に船体を乗り上げて、船の自重で船体が落ちてくる力で氷を割る。1回の体当たりで30 mぐらいしか進まないこともある。1回体当たりした後は、船体の全長が138 mある「しらせ」を500 mほどバックさせて、加速して次の氷に体当たりすることになる。1回の体当たりに約15分かかる。ひどい時にはこの体当たりを3000回〜4000回繰り返して昭和基地まで行く。砕氷航行は勇ましいイメージがあるかもしれないが、経済的な航行を考えるのであれば、砕氷航行はしない方が良いというのが結論になる。

2. 北極の急激な海氷減少と北極海航路

ここから北極について述べたい。図2は、一つ前の政府の北極研究プロジェクトであるArCSが発行した冊子「これからの北極」(2019)から引用したグラフである。19世紀中ごろから現在までの地上気温の変化を表している。地上気温は場所によって絶対値が異なるので、20世紀後半の平均値をゼロにしてそこからの差を表している。緑色の線が全球気温つまり地球全体の地上気温の平均を表している。青色の線が北極の地上気温である。このグラフから北極の温暖化は全球平均の2倍〜3倍速く進んでいることがわかる。このことが様々な影響を及ぼしているが、その一つが海氷減少である。

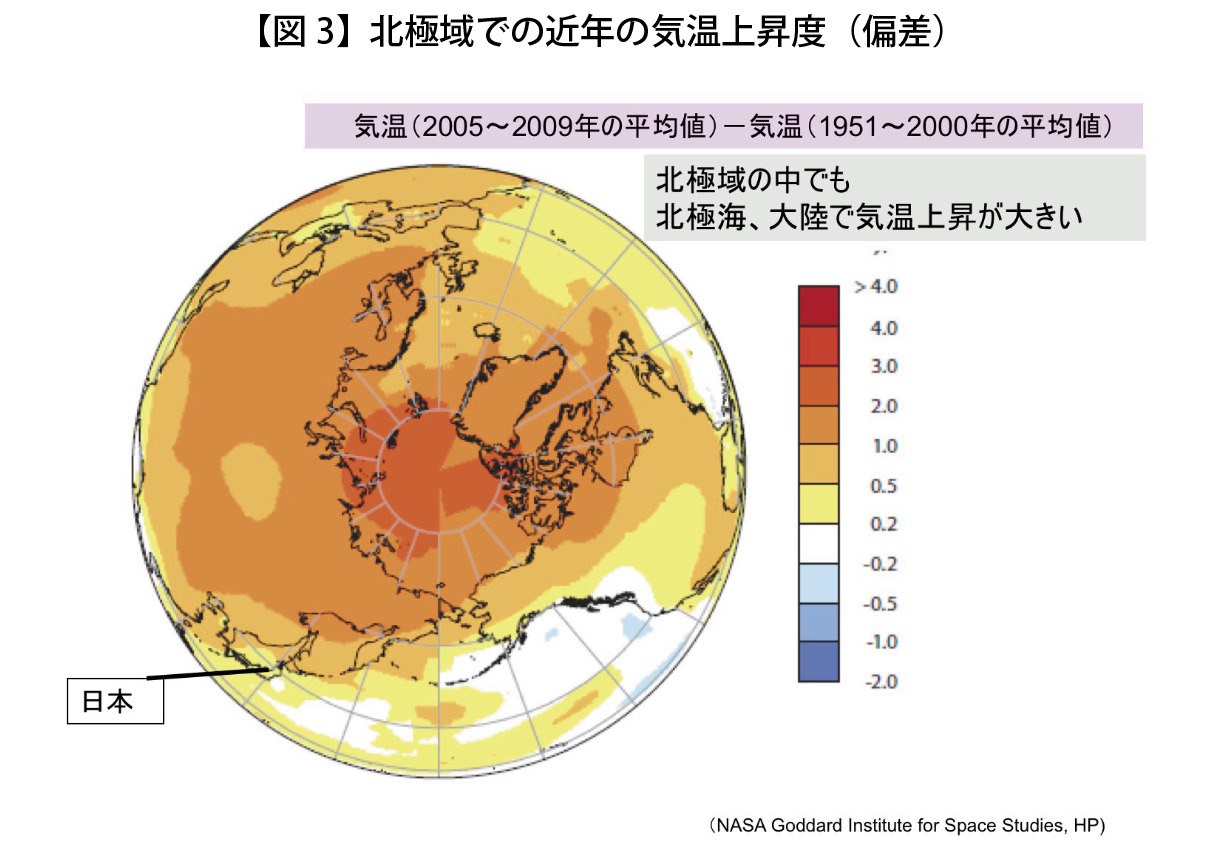

図3は、北極域での近年の気温上昇度(偏差)を表している。2005年〜2009年の気温の平均値から1951年〜2000年の気温の平均値を引き、その値を色別に示してある。暖色系の強い部分ほど気温上昇度が大きい。図3より、北極では全球平均の2倍〜3倍気温が上昇しており、北極を中心に気温上昇が大きいことがわかる。

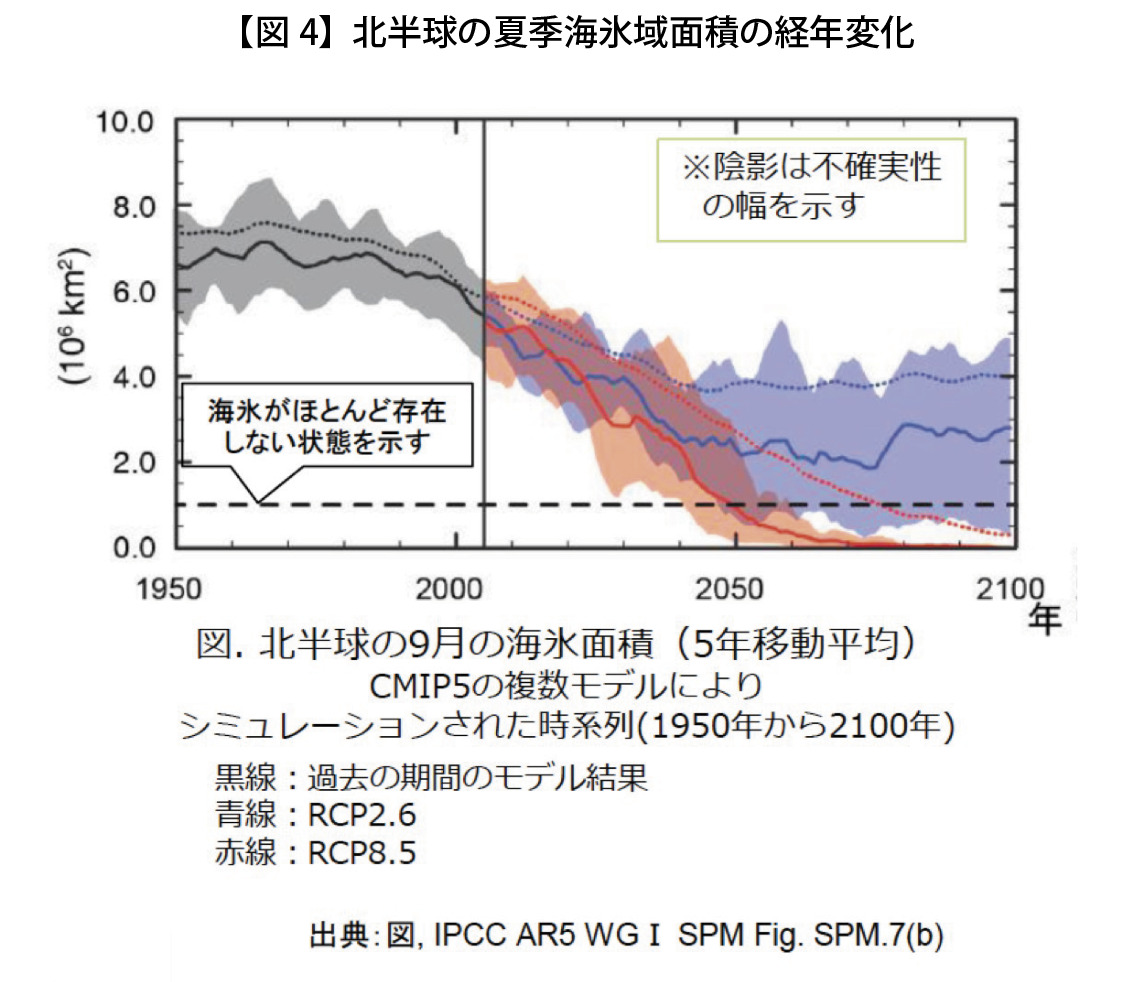

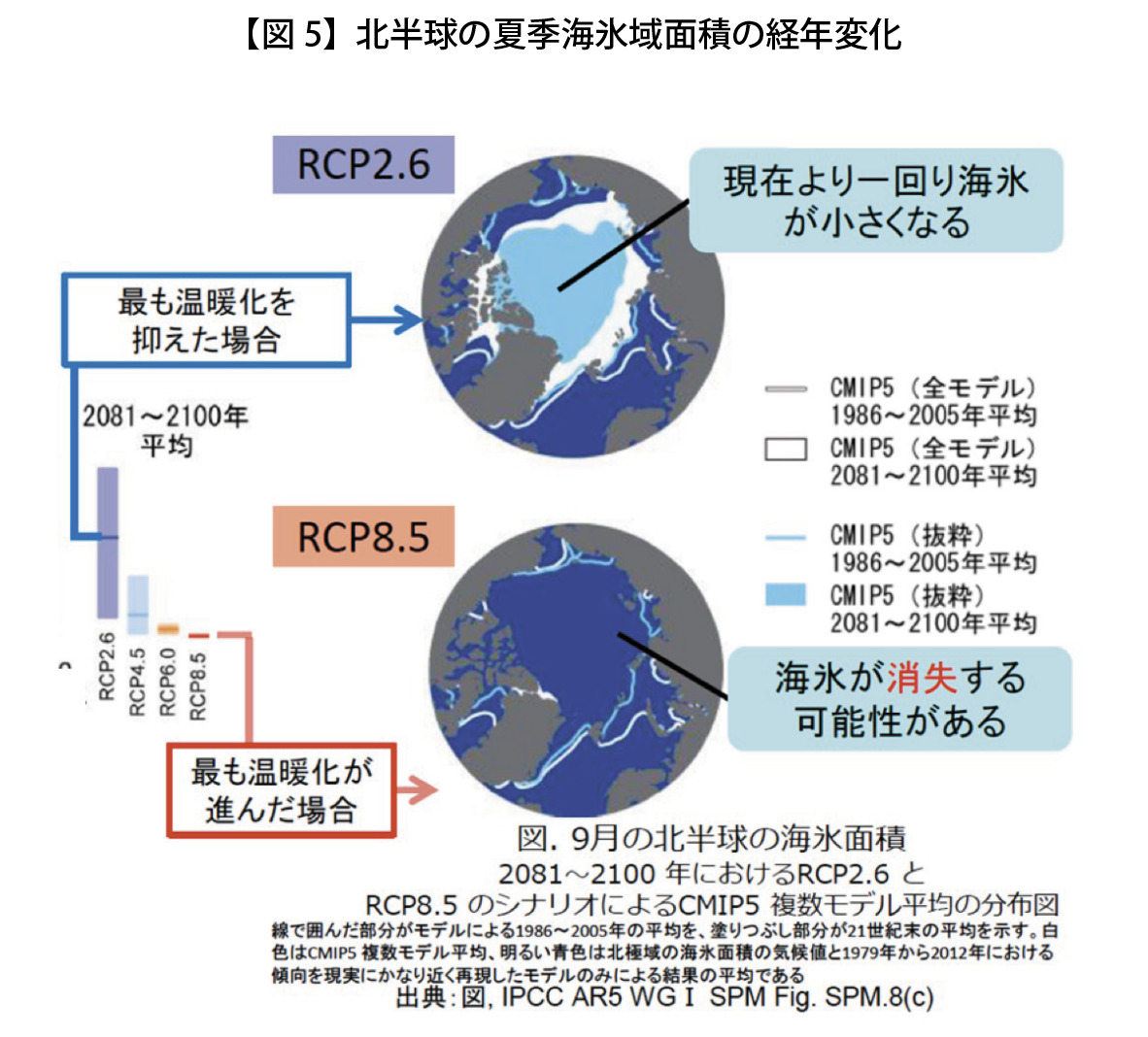

図4のグラフの縦軸は、北極海の夏季の海氷の面積を表す。つまり北極海で海氷が最小になる時期の海氷の面積である。横軸は年を表す。黒色の点線は人工衛星による観測データである。世界中で全球モデルによる気候変動計算が行われているので、北極の氷の変化も計算されている。その世界中の気候モデルの値を持ってきて平均値を出して、グラフにプロットすると黒色の実線のようになる。グラフの点線と実線が離れており、特に最近の傾きが異なるのが心配である。黒の縦棒の右側は将来の予測を表す。赤線はRCP8.5のいわゆる最も温暖化が進んだ場合のシナリオである。何の対策もしないで温室効果ガスを排出し続けると、赤線のようになるということである。この予測で行くと、2050年ぐらいには夏季には北極海の氷はなくなってしまう。つまり、北極海がオホーツク海のようになってしまうということだ。赤線は2050年以降は限りなくゼロに近づくが、マイナスにはならない。気候モデルの専門家は100万k㎡を下回ると、氷はなくなったという表現をする。青色の線はRCP2.6で、温暖化対策を非現実的な程度まで努力した場合のシナリオである。RCP2.6のシナリオでも海氷は減り続ける(図5)。

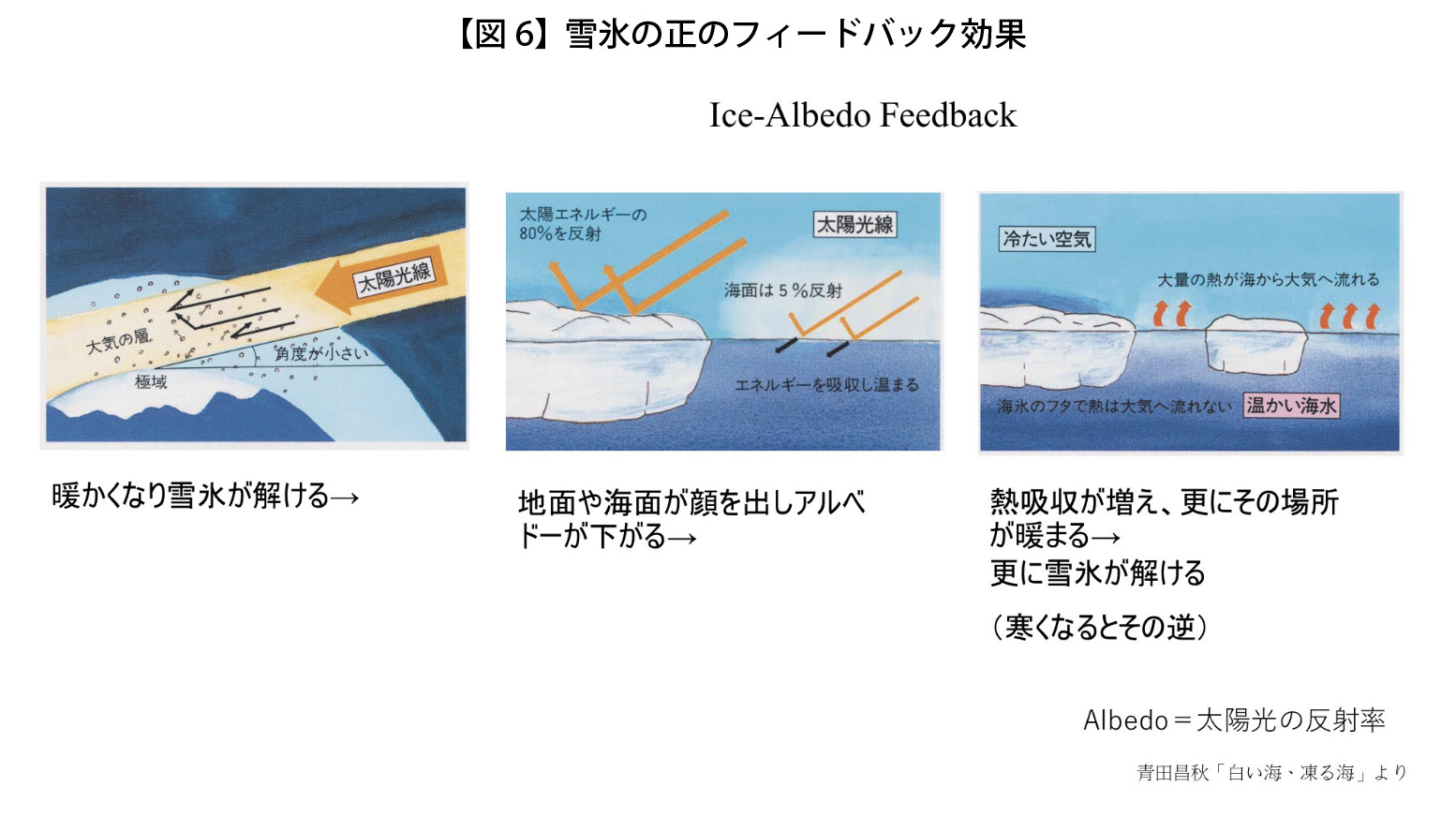

たとえ温室効果ガス排出実質ゼロの対策を今すぐに実行したとしても、2040年ごろまでは海氷は減少していく。それは地球がそれだけ暖まっているからである。なぜそういうことが起きるのか。図6を使って説明したい。端的に言えば、氷と海や陸地との太陽熱の吸収の差による。氷ができると、表面が白いので、太陽からの入射エネルギー、いわゆる放射熱のほとんど全部を反射してしまう。だから、温まらない。すると、ますます気温が下がって氷が増える。一方、氷が解けているときは、海や陸地が顔を出す。海や陸地は氷と違って、太陽からの放射熱のほとんどを吸収する。すると、その部分が暖まる。暖まると雪や氷が解ける。そうすると、ますます暖まる。この現象はIce-Albedo Feedbackと呼ばれている。温暖化が進むと、温暖化を加速する方向に雪や氷が働いている。加えて、海の上に浮かんでいる氷は何も抵抗するものがないので、風が吹けばその方向に移動する。今まで、氷がたくさんあって、押し合いへし合いしていたら、海の上で動けなくなるから、海の上に固定されたフタのような状態になっていた。しかし、温暖化が進んで一部が解け始めると、氷と氷の間が空くので動きやすくなる。動きやすくなると、風の吹くままに動き出す。動き出すと、今まで氷が無かった所に氷が送られる。そうすると、そこは海水温が高いので、あっという間に氷が解けてしまう。そうやって氷が自己崩壊していくようなプロセスがある。このような現象から我々は、温室効果ガスの排出規制をしっかりやらなければいけないということが分かる。

一方では、社会経済的な考え方がある。温暖化が進むと、氷で閉ざされていた北極海をふつうの船でも通れるようになる。そうすると、目的地までの航行距離が短くなる。現在は、ヨーロッパから船で日本に向かうならば、まずスエズ運河を通過して、インド洋を渡り、マラッカ海峡を通って日本に来ている。しかし、そのルートよりも、ヨーロッパから北極海を通って日本に来る方が航行距離が4割ほど短くなる。北極海を通った方が、船で使用する燃料が少なくなる。目的地に早く到着できる上に、使用する燃料の量も少なくなる。したがって、北極海航路を使うということは、CO2排出量を削減する効果も持っている。しかし、安全航海を徹底して北極海に油汚染を発生させないということは当然の前提である。先進国の一員として、北極海の環境を守るためにも、北極の研究を進めていく必要がある。

次に、日本が得られる国益という観点から考えてみよう。今までは、船による物流は南方から日本に来た。ヨーロッパからの貨物を積んだ船はスエズ運河を通って、東南アジア、つまり南方から日本に到着した。したがって、シンガポールや香港がハブ港になった。シンガポールはマレー半島の先端にある人口わずか500人の漁村だった。そこを英国がハブ港として開発したため、大きなビジネス都市になった。香港も同様である。しかし、将来は北方からも貨物が来るようになる。そうすると、貨物船が最初に到着するアジアの国は日本になるので、その地政学的な強みを最大限に生かせれば、アジア物流の最上流に立てる。IPCCの報告書にも書かれているが、北極海航路を使うことは温暖化の緩和策になる。緩和策とは要するに温室効果ガスを減らすことである。それによって温暖化のスピードを緩めることである。仮に今日CO2排出量をゼロにしたところで温暖化は止まらない。地球の慣性力はそれだけ大きい。だから、温暖化は起きるものだとして、それに社会システムを合わせていこうという取り組みが適合策である。北極海航路の利用は主に適合策であるが、同時に緩和策にもなる。適合策でもあり緩和策でもあるという点が、北極海航路の利用推進を主張する根拠となる。

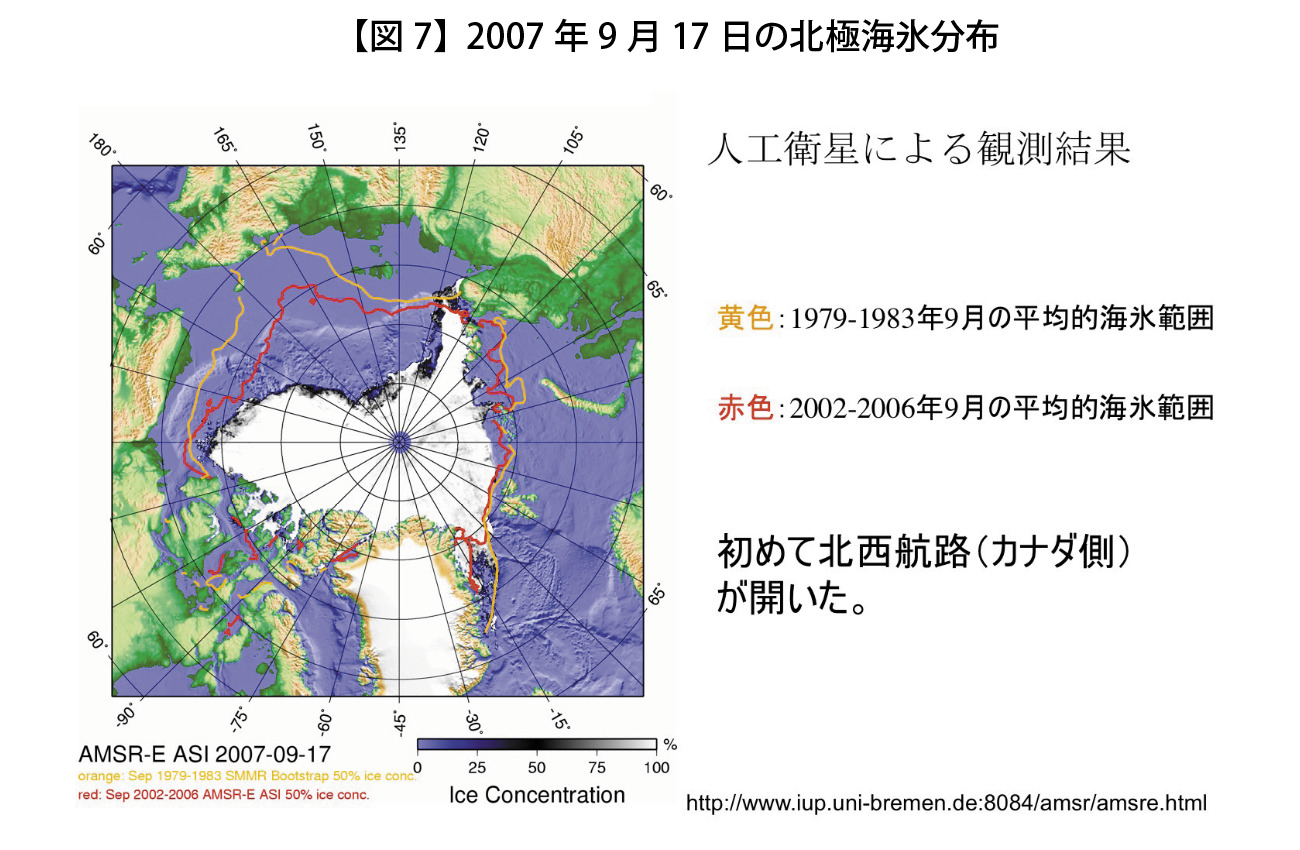

図7は2007年9月17日の北極海の海氷分布である。赤色の線は2002年〜2006年における9月の平均的海氷範囲を表すが、2007年9月になって急に海氷が減少した。2007年9月には、カナダ側に高気圧が、ロシア側に低気圧が居座ったいわゆる異常気象だった。それで風がベーリング海峡側からヨーロッパにずっと吹き続けた。それによって、ベーリング海峡北西の海氷が無くなった。海氷が無くなったということはこの部分の海が温まった。この時のイベントで、カナダ側の北西航路が初めて開いた。ヨーロッパ中心の呼び名が一般に用いられているが、カナダ側を通るのを北西航路、ロシア側を通るのを北東航路という。ヨーロッパより西に行って、カナダ側を通ってアジアに抜けるルートが北西航路と呼ばれる。そして、ヨーロッパから東に向かってロシア側を通ってアジアに抜けるルートが北東航路と呼ばれる。

氷の面積は2007年9月に大幅に減少したが、北東航路は、一か所氷が解けない難所があった。一方、北西航路は氷がいっぺんに溶けた。カナダの狭い海峡というのは夏になっても解けない多年氷がびっしり詰まっていて、北西航路が通れるようになるとは思ってもみなかったので、北極海航路を長年研究する筆者も驚いた。

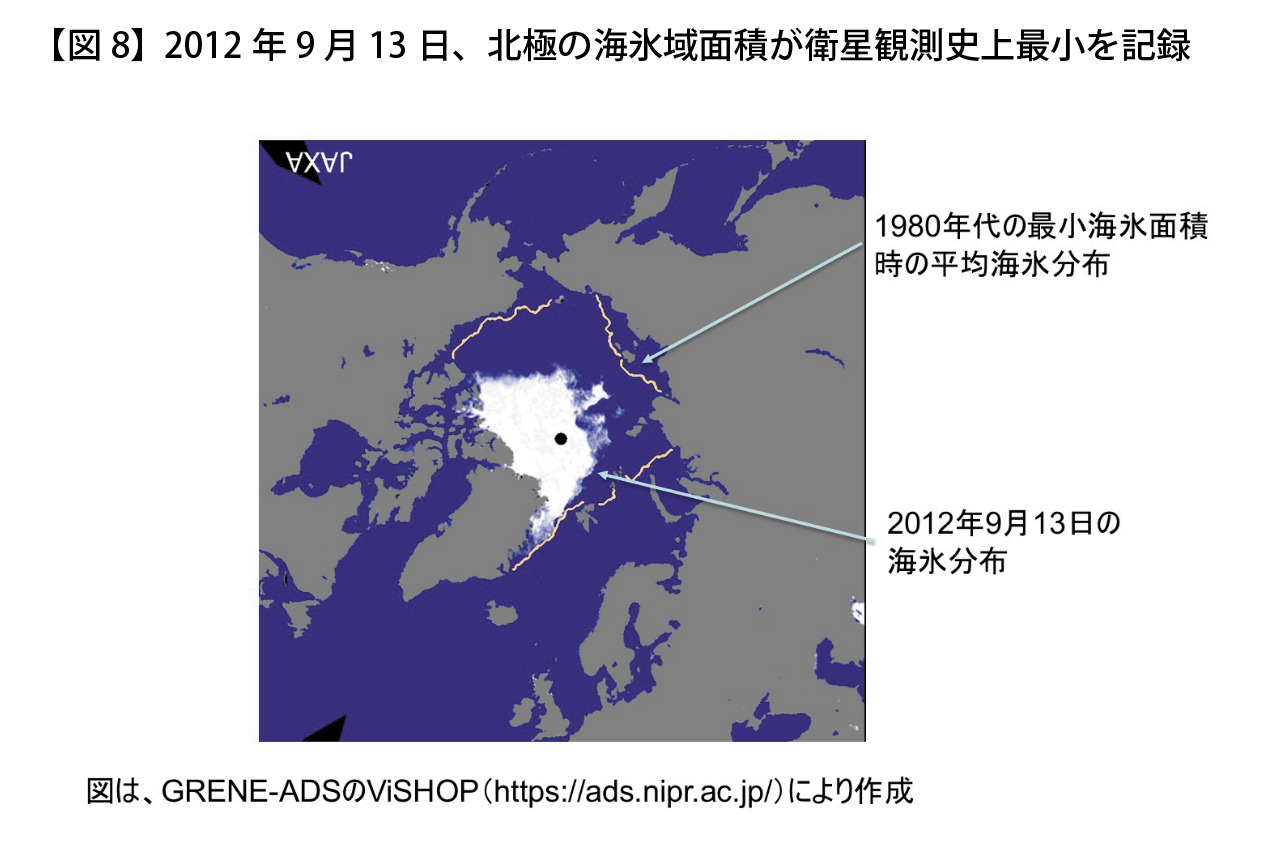

翌2008年は異常気象にはならなかったので、一部氷が解けないで残ったが、初めて北西航路と北東航路の両方が同時に開いた。それ以降、毎年北西航路と北東航路の両方とも通れるようになっている。そして、2012年9月は北極の海氷域面積が衛星観測史上過去最小を記録した。図8は2012年9月の北極の海氷分布を表すが、1980年代の最小海氷面積時の平均海氷分布ラインと2012年9月の海氷分布の違いに着目してほしい。2012年には海氷面積が1980年代の半分以下になってしまった。ちなみに、去年2020年は過去2番目に海氷面積が小さかった。特にロシア側の海氷が温暖化で減少し、3か月間北東航路に海氷が全くない状態になった。北極域の海氷域面積は10年あたり約10%減少している。この勢いで減り続けると、2050年頃には北極域の海氷域面積はゼロになってしまう。あまり知られていないが、実は冬も海氷面積は減少している。

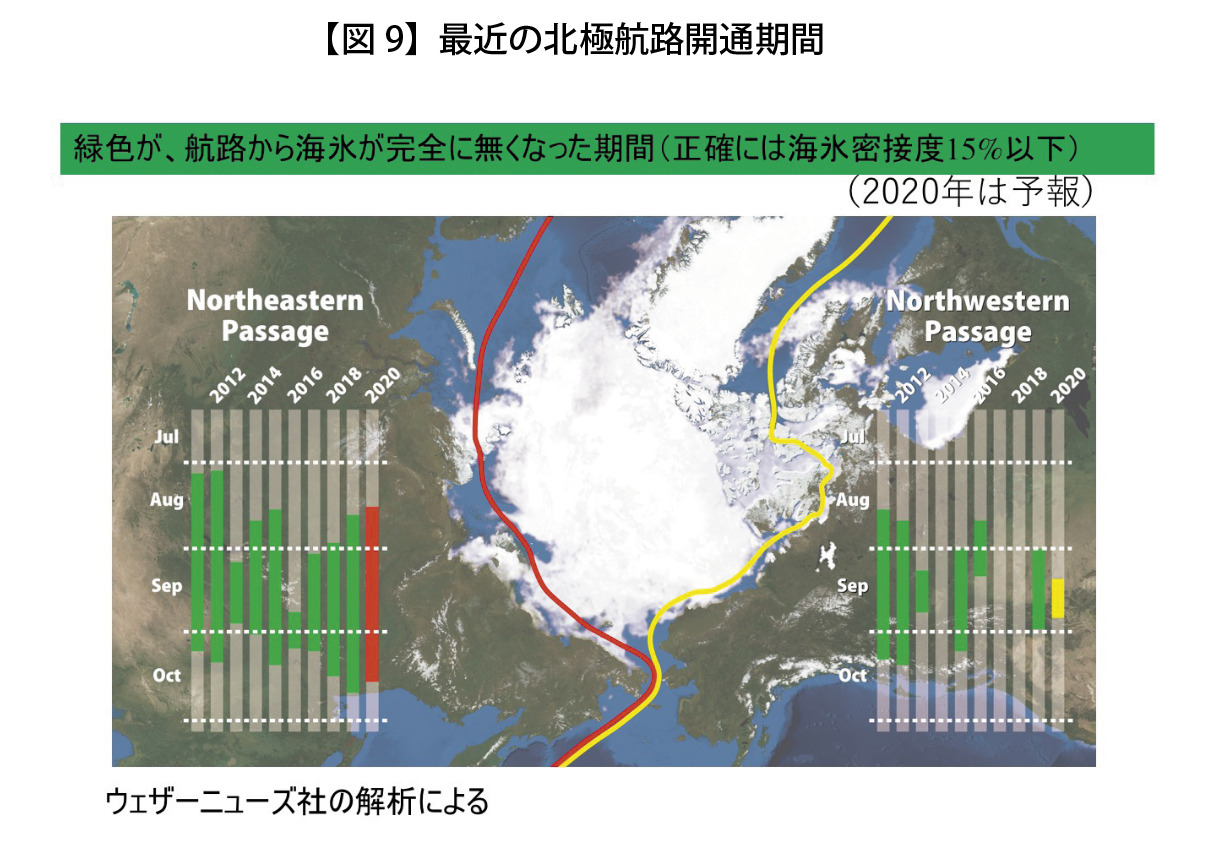

日本の民間気象予報会社であるウェザーニューズ社が北極海航路の航行支援ビジネスを始めており、同社が北極海航路のシーズンが始まる前の6月頃に図9のようなマップを出している。赤色の線はロシア側の北東航路、黄色の線はカナダ側の北西航路を表している。棒グラフの緑色部分は、各年の航路に海氷が完全に無くなった期間を表している。2020年の北東航路に関しては2020年6月に出された予報が赤色で示されている。実際には、予報が外れて8月頭から10月末頃まで氷が無かった。一方のカナダ側は地形が複雑なので、年による変動は大きいが、ほぼ毎年氷が無くなり開いている。

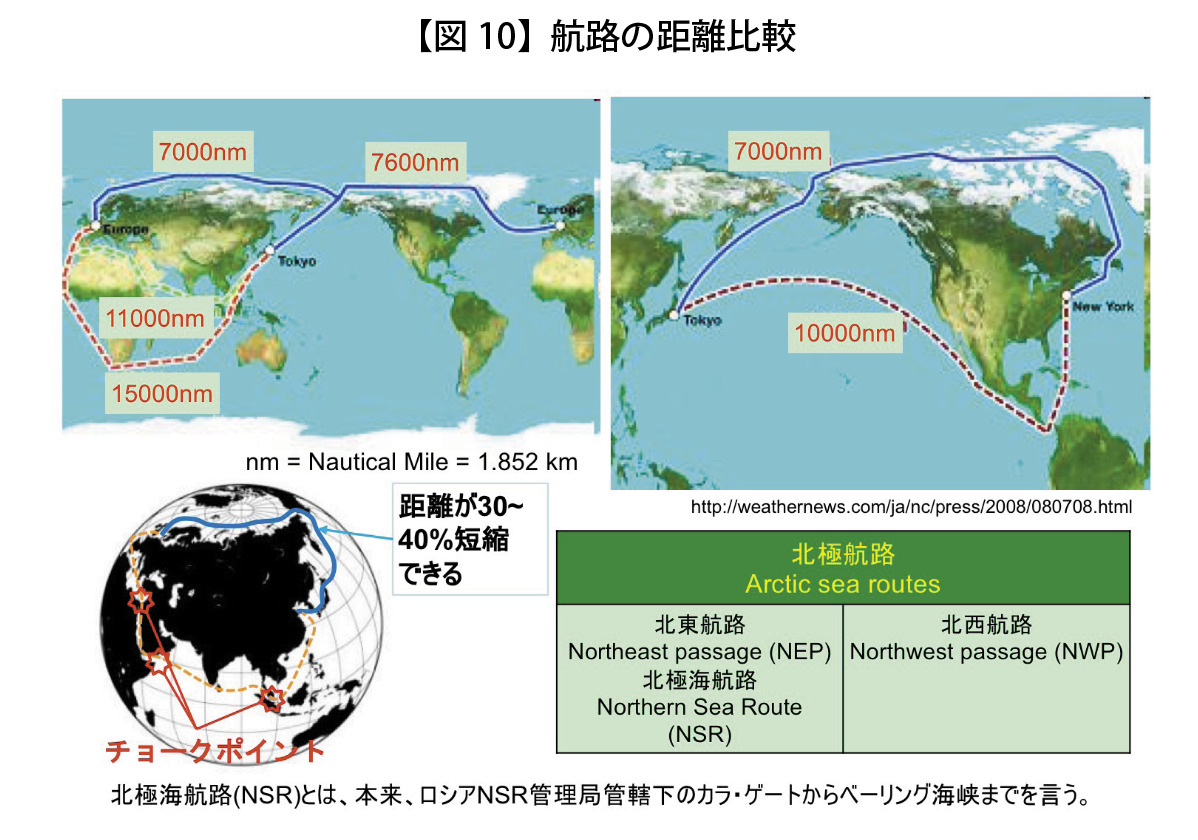

図10は、航路の距離を比較したものである。単位はnmで、海里つまり1.852 kmを表すが、緯度の60分の1の距離を表す。スエズ運河を通るよりも北東航路の北極海を通った方が、距離が30〜40%短くなることが分かる。米国東海岸まで航行する場合も同様のことが言える。つまり、パナマ運河を通るよりも北西航路を通る方が、航行距離が30〜40%短くなる。加えて、スエズ運河経由だと、スエズ運河での通過待ちの時間がかかる。拡張工事終了後は待ち時間が短くなり便利にはなったが、それでも数日間、通過を待たされることがある。それだけ混雑しているということである。しかも、スエズ運河経由では海賊に出くわすリスクがある。一方の北極海航路は通過待ちに要する時間や海賊に出くわすリスクは無い。

スエズ運河を通過する通航量に比べて北極海航路を通過する通航量はまだ圧倒的に少ないが、年々増加している。そして船舶数も年々増加している。

ロシア側北極海航路の通過許可を受けた船舶数を調べると、2013年には600隻あまり、2016年には700隻あまりと、年々増えていることが分かる。そのことからも、世界が北極海航路の利用に向けて動いていることが分かる。

国際海運業界のロシア、カナダへの期待

最近はカナダ側が開くことも多いが、歴史的にロシア側の氷況はカナダ側より緩い。ロシア側は、主に資源開発のため、ロシア海域に入る船は増え続けており、年間数百回の航行がある。しかし、2014年以降通過航行数は減少した。通過航行減少の理由としては、石油価格下落(=燃料価格低下)、ウクライナ問題、砕氷船エスコート料の実質的値上げ等が考えられるが、石油価格の下落が最も影響していると思われる。

カナダ側は、地形が複雑なため氷況予測はロシア側より難しい。商業利用に関してはカナダ側はロシア側より遅れているが、2013年9月にデンマーク船主の耐氷貨物船(日本で建造)が砕氷船支援なしでの北西航路横断をしており、今後、利用が進むかもしれない。また、カナダという国の付き合い易さなどにより、ロシア側よりもカナダ側に期待する海運会社も多い。

1987年、当時のゴルバチョフ書記長が北極海航路を開放するという宣言をした。1987年以前は、ロシアは北極海をロシアの内海として他国籍の船の入航を禁止していた。しかし1987年以降は、他国籍の船の入航を認めた。ゴルバチョフ書記長の北極海航路解放宣言を受けて、ノルウェーがロシアと日本に対して、3国で北極海航路国際プロジェクトを行うことを提案した。北極海航路国際プロジェクトは英語名でInternational Northern Sea Route Program (INSROP)と呼ばれ、1993年から1999年頃まで続いた。その後継プロジェクトが2003年頃まであった。その基幹組織となったのが、ロシア側は、ロシア中央海洋研究・設計研究所(CNIIMF)、日本側は、シップ・アンド・オーシャン財団(SOF)、ノルウェー側は、フリチョフ・ナンセン研究所(FNI)である。3国による北極海航路国際プロジェクトの一環として、1995年8月にロシアの耐氷貨物船を使った実船航海試験を実施した。

北極海をめぐる日中韓の状況

日本は、INSROP以降、目立った動きが暫く無かったが、文部科学省の北極研究プロジェクトGRENE-Arctic, ArCS, ArCS IIが2011年から実施されている。中韓は、2000年代始めから北極・南極研究に本腰を入れており、両国とも砕氷観測船を南極・北極両方の調査に使用している。中国は砕氷能力が「しらせ」レベルの2隻目の砕氷観測船を2019年に就航させた。韓国も2隻目を計画中である。

中韓とも北極海航路を主題とする国家プロジェクトを走らせているが、一方、日本は科学研究が中心であり、北極海航路は中韓に比べてあまり重要視されていないのが現状である。

日本は砕氷観測船を持っていない。「みらい」は海氷中には入れない。毎年満身創痍で南極から帰還する「しらせ」を北極にも航行させるのは難しい。しかも「しらせ」は輸送船であり、観測機能は貧弱である。日本も砕氷観測船が必要であったが、ようやく、砕氷観測船の来年度からの建造着手が決定したばかりである。砕氷観測船を持っていないと、国際的な共同観測計画のネットワークの中に入るのも難しい。

中国は北極域にも非常に力を入れている。中国の一帯一路政策の中に北極海航路が組み込まれている。北極海航路は以前Ice Silk Roadと呼ばれていたが、最近は、氷が無くなってきたためか、Polar Silk Roadと呼んでいる。

日本の北極政策は、内閣府が2015年10月17日に「我が国の北極政策(平成27年10月16日、総合海洋政策本部決定)」にまとめた。その内容は、一つ目の柱として、科学技術での貢献、二つ目の柱として、国際協力、三つ目の柱として、持続可能な北極海航路利用と資源開発となっている。その中で、初めて北極域研究船の必要性も明記された。しかし、政策として提示されたにとどまり、具体的な建造計画までには至らなかった。

日本の海洋政策の方向性を示す政府計画を海洋基本計画という。2007年(平成19)に成立した海洋基本法に基づき、内閣の総合海洋政策本部(本部長:内閣総理大臣)が策定し、おおむね5年ごとに見直すことになっている。第3期海洋基本計画が2018年5月15日に閣議決定されたが、その中で初めて「北極」が独立した章として取り上げられた。

日本の産業界の最近の動向

北極海航路に関する日本の産業界の動きはあまり芳しくない。そのような状況の中で、注目に値するのが株式会社ウェザーニューズだ。同社は世界最大の民間気象予報会社で、その本社が日本にある。船や飛行機に対してきめ細かな天気予報を提供して、安全かつ経済的な航路を提案するビジネスを展開する。また、2008年にGlobal Ice Centerを設立して、北極海航路に関する海氷予報ビジネスを開始した。同社は北極海航路の海氷予報のために自社で小型衛星1号機「WNISAT-1」とそのリカバリー機「WNISAT-1R」を開発した。

また、ロシアのヤマール半島の天然ガス採掘に参加する日本企業がある。一つはヤマール半島での天然ガス採掘プラント建設に参加する日本企業の日揮ホールディングス株式会社である。もう一つは商船三井だ。このプロジェクトには、砕氷LNGタンカー15隻が参加するが、そのうち3隻を商船三井が所有して運航している。2018年に操業が開始された。砕氷船の全長は約300 mと巨大な船である。夏季は砕氷船がベーリング海峡を通ってアジアまで液化天然ガスを運搬するが、冬季は氷が張り運航できないので、ヨーロッパに運搬して消費したり、ふつうのタンカーに積み替えて運搬したりということをやっている。

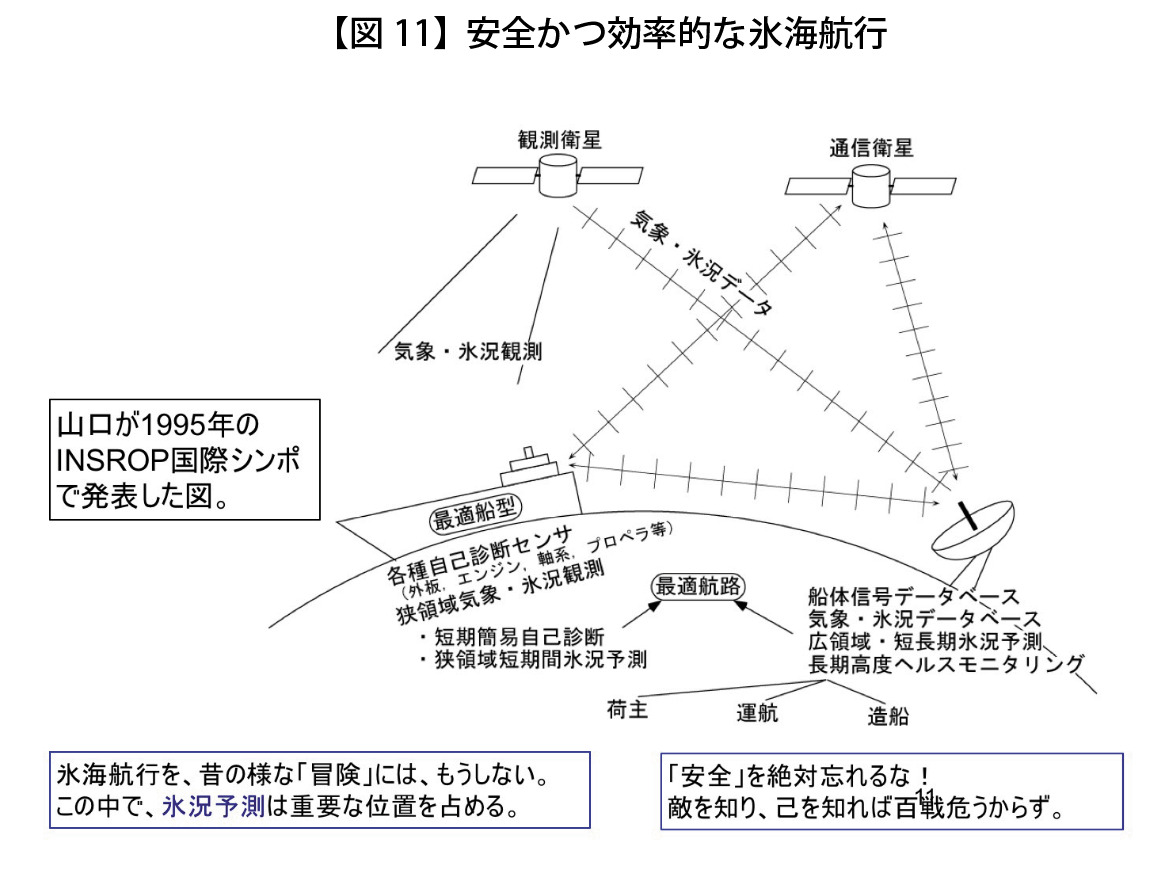

北極海航路の研究が文部科学省のプロジェクトになってから筆者は継続して携わっているが、図11は、1995年に開催されたINSROPシンポジウム東京’95で筆者が発表した図である。情報統合と技術統合ができたら、つまりデータベース技術、センシング技術、予測技術、観測技術、通信技術を統合して情報ができたら、北極海航路を航行するのは現実のものとなると述べた。また、このようなシステムを構築すれば安全かつ効率的な氷海航行ができると述べた。観測技術と予測技術、さらに、夏季の航行を考えたら、北極海航路航行に最適な船の研究も必要である。また、最適航路探索技術、経済性評価と運航シナリオの提案も必要である。これらを総合して連携させれば、北極海航路の航行支援システムが構築できる。

3. 航路利用の観点から必要な氷況予測—東大の北極海海氷予報実験の総括—

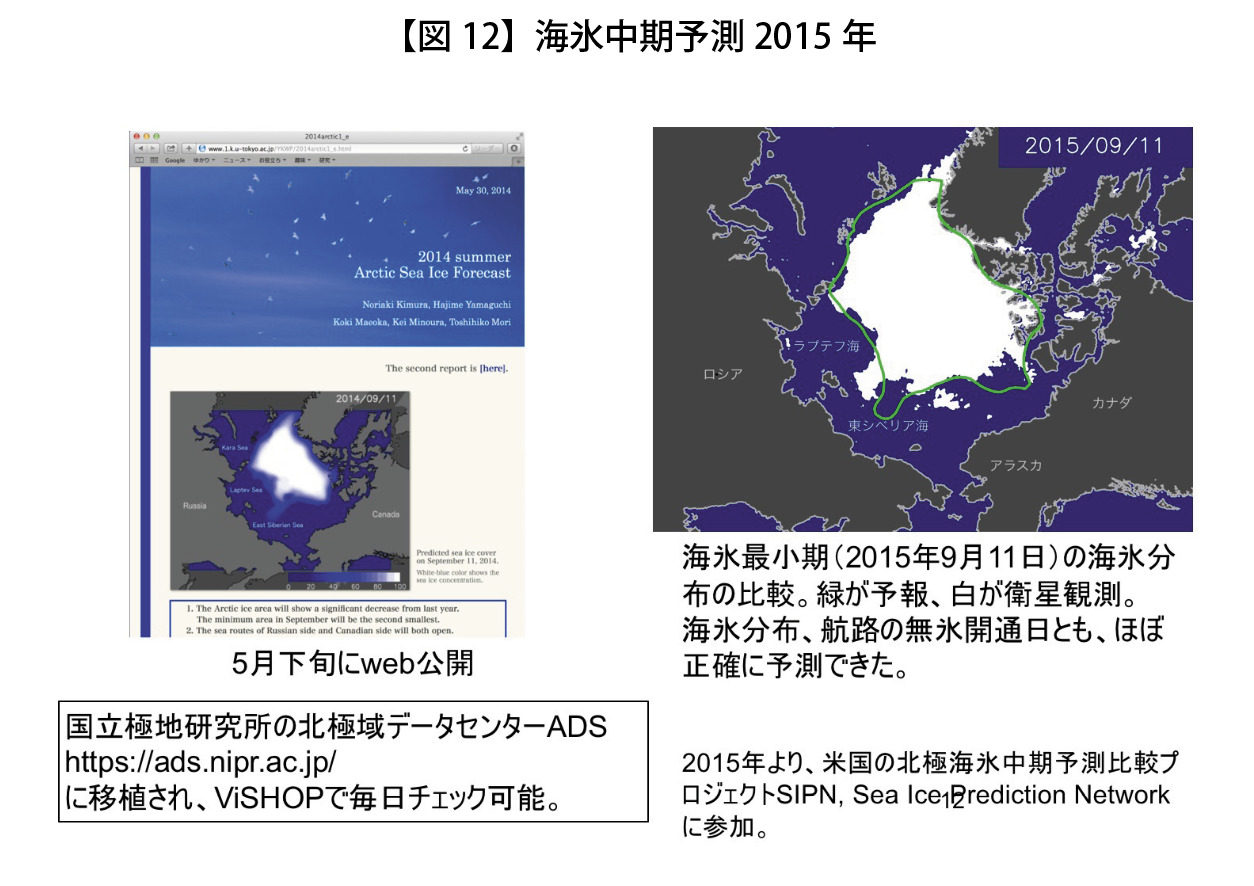

新造船発注や港湾整備等、大きな投資の意思決定に20-30年先までを予測する長期予測が必要になる。また、北極海航路を通過するのに2週間程度かかるので、個々の船舶の航路決定に一週間程度の短期予測が必要になる。さらに、海運会社の配船計画には、春の終わりまでに夏の氷況を予測するいわゆる中期予測も必要となる。長期予測、短期予測、中期予測それぞれに難しさが異なる。長期予測と短期予測はコンピュータシミュレーションを使って精度を上げれば何とかなるので比較的容易だった。しかし、中期予測はどうすればよいか当初わからなかった。数か月先の天気予報などできないので、数か月先の氷況予測などできないという理由からだった。しかし、試行錯誤の末、衛星リモートセンシングデータの高度解析と統計的手法による海氷中期予報というものを始めた。

氷が風に対してどのくらいの応答をして動いているかを解明することは、科学研究として非常に重要である。そのため、リモートセンシングデータから氷の速度を出す研究はすでに行われていたので、その研究を氷況予測に使えないかと考えた。

そして、とりまとめられた中期氷況予測の要領は以下のとおりである。まず、冬の氷の動きを観測する。その中で氷が広がる所がある。氷が広がるところは海面が顔を出すが冬なのですぐ新氷ができる。しかしそこの氷は薄いはずだから、夏には早く解けるはずだ。逆に氷が密集しているところは、氷が積み重なって厚くなっているから、そこの氷は夏に解け残る。そうして、春の終わりには同年夏の氷況予報を出せるようになった。仮に静止画像だけを見ていたのでは、北極海は冬はいつも氷で覆われているという情報しか得られない。しかし、毎日の氷の動きを観測することによって予測を出すことが可能となった。

図12は、2015年に行った海氷予測と実際の海氷分布の図である。2015年5月下旬に同年の海氷最小期となる9月の氷況予測を行った。氷況予測を緑色の線で表している。2015年9月11日の海氷分布は白色の部分であった。海氷予測の担う役割として重要なのが航路の無氷開通日を予測することであるが、海氷分布と航路の無氷開通日ともに、ほぼ正確に予測することができた。

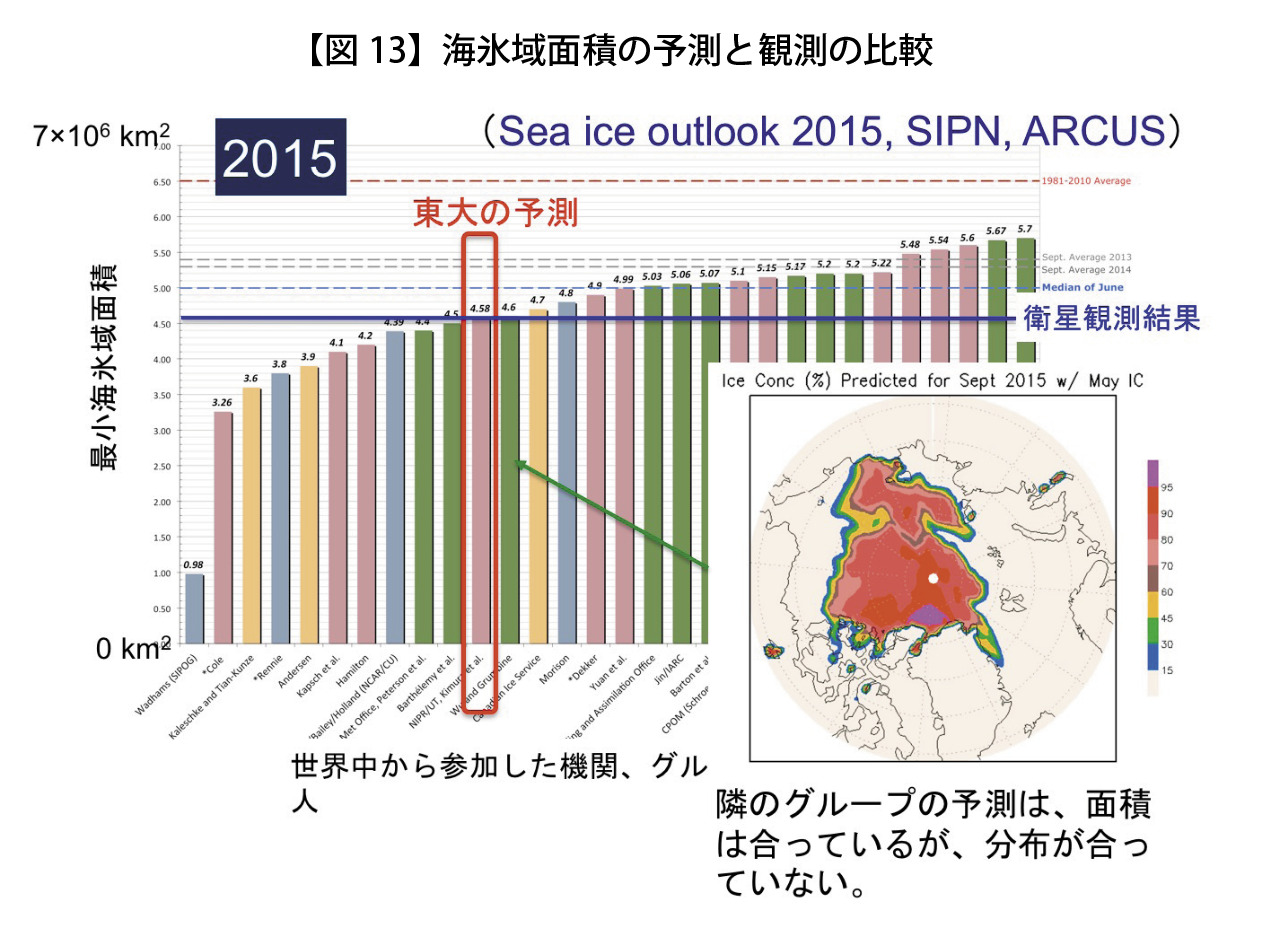

図13はアメリカのプロジェクトで行っている各機関、グループ、個人による海氷域面積の予測と観測の比較図である。そのプロジェクトには世界中から多くの機関、グループ、個人が参加している。横軸に参加した機関名、グループ名、個人名が書かれている。それぞれ違う手法で予測しているので、それを比較するのは科学的にも重要である。東大の予測は赤線で囲ってある。実際の衛星観測結果と比較すると、2015年の東大の予測はほぼ正確であったことが分かる。2015年9月の平均海氷域面積は、東大の予測が4.58×106 ㎢であったのに対し、衛星観測結果は4.63×106㎢であった。誤差はわずか1%であった。

東大の予測の強いところは、海氷域面積だけではなく、海氷分布まで正確に予測できていることである。2015年時の右隣のグループの予測は海氷域面積に関して衛星観測結果に非常に近い数値を出しているが、図13を見てお分かりのように、海氷分布はあまり正確ではなかった。

2015年以降、東大は、毎年海氷中期予測を出している。2016年は、東大の予測が4.86×106 ㎢であったのに対して観測結果は4.72×106 ㎢であった。誤差は3%だった。2017年は、東大の予測が4.71×106 ㎢であったのに対して観測結果は4.80×106 ㎢であった。誤差は2%である。2018年は、東大の予測4.71×106 ㎢に対して観測結果は4.71×106 ㎢であった。誤差0%である。2019年は、東大の予測4.56×106 ㎢に対して観測結果は4.32×106 ㎢であった。誤差9%だった。残念ながら2019年の東大の予報は「外れ」と言わざるを得ない。原因は、この年の北極の夏が異常に高温だったためである。夏の極端気象には未対応である。

北極海氷中期予報ではロシア側北極海航路の航路開通日の予報も行うが、2015年〜2020年までの予報精度について述べたい。いずれも5月下旬に予報したものである。2015年は航路開通日を8月24日と予報したが、観測結果は8月16日であり、誤差は8日だった。2016年は8月25日と予報したが、観測結果は8月31日で、誤差が6日だった。2017年は8月20日と予報、観測結果は8月23日で誤差は3日だった。2018年は8月15日と予報、観測結果も8月15日で誤差は0日だった。2019年は8月15日と予報、観測結果は8月9日で誤差は6日だった。2020年は8月1日と予報、観測結果は8月2日で誤差は1日だった。ほぼ毎年、東大は誤差1週間以内の予報を出している。

上記の観測結果は、毎年の実際の航路開通日で、「海氷密接度15%以上の海域に進入することなく通過航行できる」を基準に目視により決定されている。観測データは日本の人工衛星「しずく」に搭載さている世界最先端のマイクロ波放射計AMSR2の海氷密接度が使用された。氷海域では砕氷船が先導することにより、実際にはもっと早く商船が通っているが、ここでは、「氷海仕様でないふつうの船でも北極海航路を横断航海できること」をイメージしている。しかし、実際には同じ海氷密接度でも航行の容易性は氷況によって異なるので、あくまでも目安の日付とみるべきである。

海氷中期予測についてまとめてみたい。日本の中期予測は世界トップレベルにある。闇雲に統計のモデル式に当てはめるのではなく、海洋・海氷学の知識を導入したことが成功の秘訣だったと考えている。現在は、秋の海氷成長期の予測や多年氷と一年氷の区別を行っている。後者については氷厚の予測を目指している。需要があるためやらねばならないが、実施が困難でまだ検討中なのが、翌年の氷況を前年に予測することである。海運会社からは「他の船なら今の予測でも役立つが、コンテナ船の運用には1年前からの予測が必要だ」と言われている。統計的予測と数値モデルの併用で予測が可能か検討中である。

数値モデルによる海氷短期予測

東大は1週間程度の短期予測も数値モデルで行っている。我々の短期予測モデルはすでに実用レベルの精度に達しており、現業への応用を考えつつ研究を進めるべきところまで来ている。そこで、2018年から次の二つのことを始めている。一つは、JAMSTECの観測船「みらい」の北極航海への海氷予報情報提供である。「みらい」は氷の中に入れないので、どこまで氷が来ているかという情報が観測航海を決定するのに重要である。そのための情報を毎日リアルタイムで配信している。10日先の予報が実用レベルに達するまでになっている。海外の予報は比較的誤差が大きい。もう一つは、民間気象予報会社(ウェザーニューズ社)の北極海航路支援事業との共同研究である。

北極海航路と海氷予測についてまとめてみたい。繰り返しになるが、我が国の北極海氷予測は世界トップレベルであり、解決すべき研究課題はあるものの、既に実用を考えるレベルに達している。今後、北極海の持続可能な利用に向けて、各国の競争が生じると予想されるが、我が国の海氷予測は大きな武器になるであろう。

商業航行の場合、氷中航行はなるべく避けるべきである。従って、氷縁位置の正確な観測と予測が重要である。また、氷が無くなって大きくなっている波浪、はぐれ氷、霧などの氷縁近くの航行障害になる現象の観測と予測も必要である。

氷中航行する場合には、海氷密接度、海氷厚、海氷速度だけでなく、海氷圧、氷の重合、氷盤サイズ、氷盤形状などの情報も必要である。それらを得るためには、観測と計算を融合した高精度・高解像度時空間データセットを作成し、氷の履歴を追いかけることが必要である。そのためにも、砕氷研究船によるデータの蓄積が必要不可欠となる。

4. モデル計算による今世紀末までの長期海氷予測と北極海航路航行可能時期の拡大

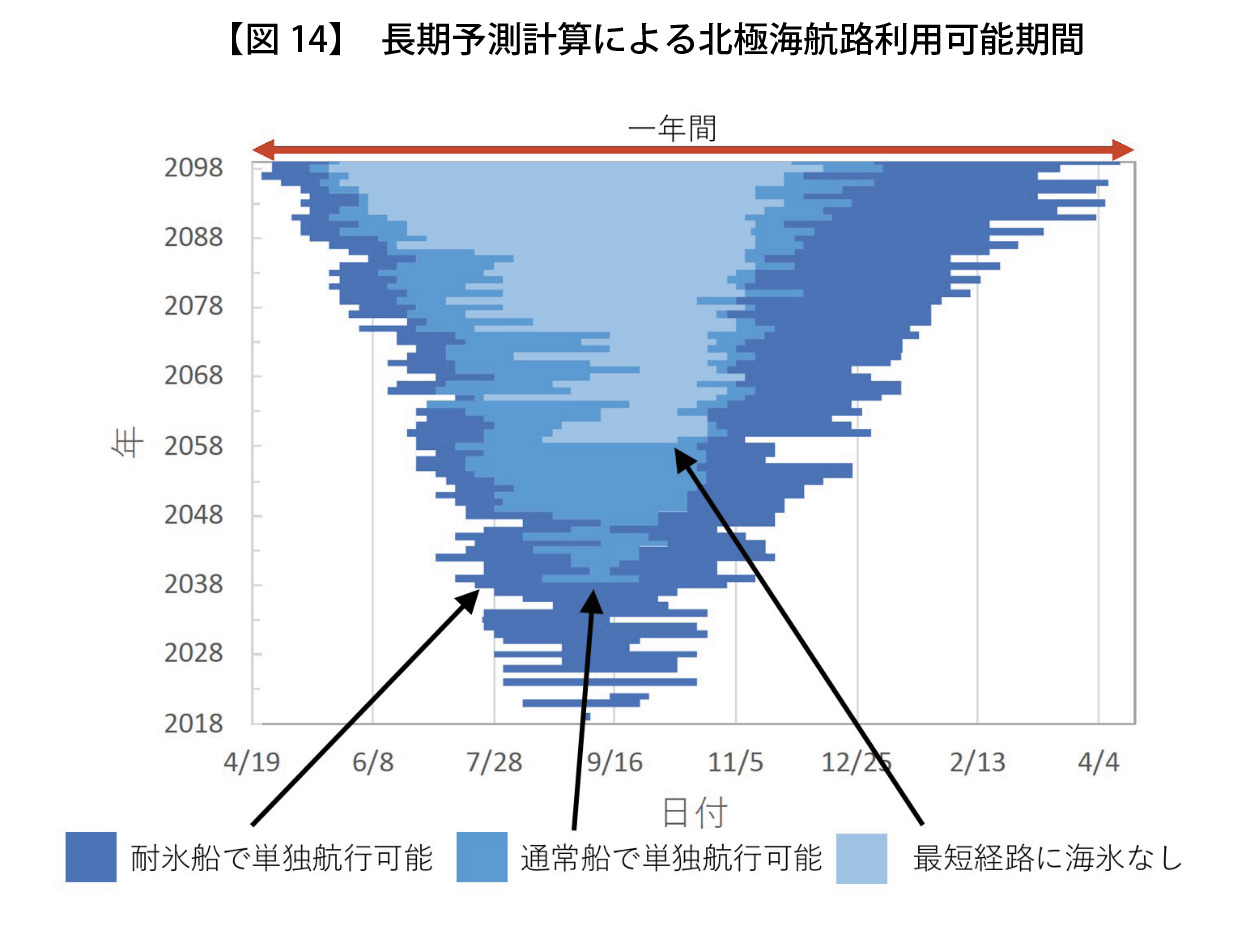

図14は、温暖化が最も進むことを想定したシナリオRCP8.5で割り出した海氷分布に基づいて北極海航路の利用可能期間を予想したものだ。濃い青色は厚さ60 ㎝までの氷が割れる耐氷船で単独航行可能な期間、二番目に濃い青色は通常船で氷に一度も接触しないで単独航行可能な期間である。ただ、氷を避けていかなければならないので、北極海航路の真ん中を通る最短距離は航行できない。最も薄い青色は最短航路にも海氷がない期間を表す。要するにふつうの海ということである。今世紀終わりには、一年の半分くらいの期間は、通常船で北極海航路を航行できることになる。地球温暖化問題としては望ましいことではないが、そのような計算結果になった。しかし、それでも12月から3月にかけてはまだ氷がある。年間を通して無氷というのはあり得ない。したがって、今世紀末以降も海氷研究は必要である。

長期予測計算から得られたこと

長期の海氷予測計算はまだ十分な精度が得られておらず、最適航路探索も改良すべき点が幾つかあるので、一定の結論を出すには、時期尚早である。しかし、これまでの評価から下記のことが得られた。

通常船でも、2040〜50年頃から北極海を通過航行できるようになる。2040年までは計算上、海氷がまだ多いため通常船では通過航行できないとされる。しかし現実には、現在でも1航行程度なら技術的には可能である。

今世紀末には、砕氷能力0.6 mというオホーツク海の流氷観光船「オーロラ」程度の砕氷能力の船でほぼ通年航行できるようになる。通常船でも半年以上通過航行できる。

だからと言って、22世紀になっても、北極海の冬の氷は無くならない。したがって、海氷研究が必要なくなる訳では無い。ビジネスの世界は常に収益拡大とコスト削減をめぐって競争するので、海氷リスクは22世紀になっても増大すると考える。科学的な面だけでなく、航行支援の観点からも、海氷研究はますます重要になる。

5. 砕氷機能を有する北極域研究船の計画について

5年前から、JAMSTECにおける砕氷機能の付いた北極域研究船建造計画が進められてきた。平成27年10月に総合海洋政策本部により我が国の北極政策が発表され、平成29年1月に文部科学省が今後の北極域研究船の在り方の検討結果について発表した。その後、平成29年度に調査検討が行われ、平成30年度に性能評価が行われた。令和元年に氷海航行支援システムの構築がなされ、令和2年度に基本設計・マネージメント・オペレーションデザインが行われ、令和3年度に建造着手することになった。令和8年度に就航予定である。

北極域研究船の主な特長は以下のとおりとなる。

まず、「みらい」レベルの観測が可能な観測設備と科学魚群探知機等の新たな設備が搭載される。また、海氷域における必要十分な砕氷・耐氷性能と通常海域を含む観測性能を両立するための船型を取っている。

また、「みらい」の後継船ということで熱帯の海も観測航行する。通常海域でも世界トップレベルの観測ができる。

さらに、北極域研究船の安全かつ効率的な航行に資する「氷海航行支援システム」が実装され、脆弱な北極域の環境に配慮したLNG(液化天然ガス)との混合燃料による発電機関が搭載される。

また、国際研究プラットフォームとしてジェンダー等に配慮した居住環境を整備している。

その他の特長としては次のものがある。十分な定点保持機能と効率的な推進システム、ROV、AUV等の無人探査機器の運用、安全確保、海氷等観測用のヘリコプターの運用機能、十分なラボスペース、優れたネットワーク等の研究・分析環境、豪雨等による自然災害発生時の被災地支援対応。図15は、北極域研究船による北極海における観測活動をイメージしたものである。

北極域研究船の想定要目は以下のとおりである。()内は「みらい」の数値である。

・全長128 m(128.5 m)

・幅23 m(19 m)

・深さ12.4 m(10.5 m)

・喫水8 m(6.9 m)

・国際総トン数13,000トン(8,706トン)

・砕氷能力3.0 ktにおいて平坦1年氷1.2 m(−)

・耐氷能力PC4相当(PC7相当)

・乗員99名(80名)

最後に、文部科学省における北極域研究船の社会経済性評価について述べたい。

令和3年度に建造着手される北極域研究船にかかる費用は建造関係と運用・維持関係に分けると以下のとおりとなる。

総建造費 約335億円(船本体の建造費、船本体と一体的に整備する観測機器類の整備費及び建造監理費。建造期間は5年程度を想定。)

観測機器類の整備費 約 10 億円(船本体とは別に整備する氷海下観測用のAUV 等の観測機器類の費用。)

運用・維持関係 運用費約26億円/年× 30年間= 約780億円、大規模修繕費約10億円× 3回 = 約30億円(船舶の老朽化が進行する15年目、20年目、25年目に大規模修繕や、大規模な観測機器類の換装等の実施を想定)。

上記の費用を総計すると、北極域研究船の建造および運用・維持には、30年間で合計約1,155億円(年平均約38.5億円)の費用が掛かることになる。しかし、かかるコスト以上に次のような想定される社会経済効果が大きいことを強調したい。①異常気象・気候変動 ②海運・航行支援 ③漁業・水産 ④生物資源利用 ⑤資源・エネルギー ⑥産業(造船業等) ⑦人材育成 ⑧その他(アウトリーチ等)。

最終的に、文部科学省の「北極域研究船の利活用方策・費用対効果に関する有識者検討会」において、本船に要する費用と社会経済効果が検証され、我が国として、本船の建造・運用は妥当との検討結果が令和2年12月に公表された。(詳細については以下のURLを参照せよ)

最後に、文部科学省の「北極域研究船の利活用方策・費用対効果に関する有識者検討会」報告書概要(エグゼクティブ・サマリー)を引用して本稿を終わりたい。

本検討会では、近年急速に重要性を増す北極域に関する環境面、研究面、国際面等での状況を踏まえつつ、我が国が北極域研究船を保有する場合の利活用方策・費用対効果等について、専門的見地から検討を行い、結果を本報告書に取りまとめた。

北極域は、温暖化等の環境変動が未曾有のペースで進行する一方、海氷融解に伴い、資源輸送を含めた北極海航路の利用が拡大するなど、地政学的な重要性が高まっている。米中をはじめ、各国が北極政策を次々と打ち出している。

こうした状況の中、我が国として北極政策や気候変動対応等をエビデンスに基づき的確に進めるためには、観測の空白域である北極海海氷域における自律的かつ分野横断的な観測研究が必要である。砕氷機能を有する北極域研究船は、これを実現する新たな海洋観測基盤となるのみならず、国際連携によるプレゼンス向上や次代を担う若手研究者育成等の基盤としての意義を有するものと認められる。

また、北極域研究船の利活用により、具体的には、台風等の異常気象、気候変動、海運・航行支援、漁業・水産、生物資源利用、資源・エネルギー、産業(造船業等)、人材育成等の分野において、多様な社会経済効果が創出されることを確認した。定量的には、少なくとも年間64.2〜124.1億円の効果創出が想定されるほか、多岐にわたる定性的な効果も期待されることから、費用対効果として妥当であることを確認した。

なお、想定される建造・運用費用(運用30年間で1,155億円。年平均38.5億円)に関しては、他国の同規模の砕氷研究船と比較して妥当な規模である。また、高精度多項目の海洋観測を担う海洋研究開発機構(JAMSTEC)の海洋地球研究船「みらい」は老朽化が進んでおり、「みらい」が退役した際に、広範な海域の調査能力を有する北極域研究船がその機能を継承することが想定される。本船建造によりJAMSTECの研究船舶運用の効率化が図られることも高く評価すべきである。

本検討会では、これらの点を総合的に考慮し、我が国として北極域研究船を速やかに建造・運用することが適当であると結論づける。

また、今後我が国として北極域研究船を活用し北極域研究を更に進めるにあたり、関係府省、関係研究機関、アカデミア等が連携し、北極や北極域研究に係る広報・情報発信や人材育成を積極的に推進すべきである。

(本稿は、2021年1月15日に開催したICUS懇談会(オンライン)における発表を整理してまとめたものである)