はじめに

2015年9月25日~27日にニューヨークで開催された「国連持続可能な開発サミット」で『我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ』が採択された。2001年に策定された「ミレニアム開発目標(MDGs)」の後継である2030アジェンダは、17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標(SDGs)」を掲げている。

サミット直前までこのような合意は困難と見られており、各国が目標達成に向けて協力することで合意できたのは奇跡的であった。しかし、SDGsは素晴らしいものであると同時に、無意味なものともなり得る。それは我々の行動次第である。したがって、SDGsがどのような文脈で合意され、どのような歴史的意義を持つのかを考えることは重要だ。SDGsが期限とされる2030年で終わるのか、あるいはそれ以上の寿命があるのか。その射程距離を考えるには思想性を吟味しなければならない。同時に、現実的にどのような課題があるのかも併せて考える必要がある。

1.激動期における出発

我々は歴史的転換点に置かれている。現在の世界はまさに「第三次世界大戦」の真っただ中である。歴史的に見て、激変期をうまく乗り越えられない状況が戦争を生み出してきた。ハーバード大学のグラハム・T・アリソン教授の研究によれば、過去500年間でNo. 2の国家がNo.1の国家に挑戦したケースが15回あり、そのうち11回が戦争に至っている。さらに敷衍すれば、現在の状況を考えるには主権国家の概念が成立した1648年のウエストファリア条約以降、あるいはナポレオン戦争以降の200年余りの時代を見ればよい。No.2がNo.1にチャレンジするとき、この200年に関しては必ず体制の異なる国家がチャレンジし、世界大戦が起きている。ナポレオン戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦、東西冷戦、すべてがそうだ。我々の世代に関して言えば、乗り越えるべき最大の課題が冷戦であり、私自身もそのためにすべてのエネルギーを費やした。

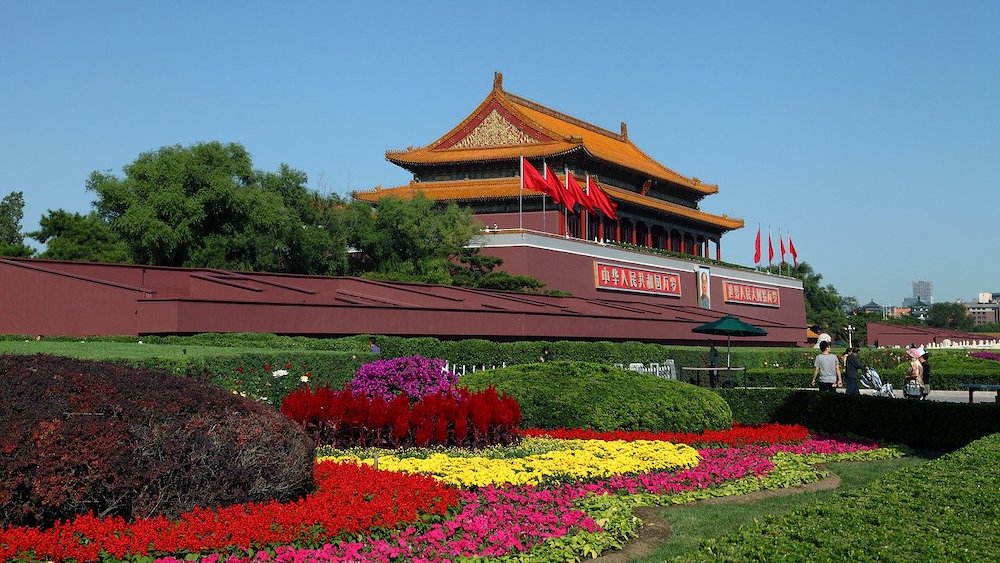

現在はNo.2の国家である中国がNo.1の米国にチャレンジしている状況だ。また、イスラムの価値観が西欧の価値観にチャレンジし、「政治的イスラム」(Political Islam)という形を取っている。その極端な表現としてテロ事件が多発している。さらに今もなお30以上の内戦が継続している。フランシスコ法王はこうした状況を2015年11月に「まとまりのない世界大戦」と表現した。

この背景には、数十年間にわたる国際開発の取組みの中で、成功した国家は部分的にG20となった一方、失敗した国々が数十カ国の「脆弱国家群」となってしまったという問題がある。OECD開発援助委員会(DAC)は5つの指標を定め、該当する約50カ国を脆弱国家として監視している。さらに5つの指標について部分的に懸念がある国を入れると、監視対象は約80カ国に広がる。50カ国は完全な脆弱国家であり、そのうち30カ国余りは内戦状態である。

それに加え、1990年代初めの冷戦終結以降、市場中心のグローバル化の結果として貧富の格差が拡大している。コロンビア大学などの共同研究によると、2007年の経済危機以降、世界各地で国内のプロテスト(抗議)運動が非常に活発になっている。その延長線上に、紛争には至らないまでも、各国でテロ行為を始めとする国内的な動揺が生じている。今の世界の状況はまさに「まとまりのない世界大戦」なのである。

過去200年にわたる大きな構造変動の中、対応に失敗し、3回の熱い世界大戦と1回の冷たい世界大戦が起きてしまった。しかし、世界大戦が終わった後には戦争の直接的な原因となったパワーポリティクスに替わる多国間主義が現れてくる。ナポレオン戦争の後にはウイーン体制という保守の連合体制ができ、第一次大戦後には国際連盟、第二次大戦後には国際連合が創設された。しかし、冷戦終結後には多国間主義が優位となる体制が目に見える形で出てこなかった。今私たちが「第三次世界大戦」ともいうべき大戦のただ中にあるとすれば、順序としてこれから多国間主義優位の体制が現れるのではないか。

世界的な大戦が始まると、その最中にも次の体制が準備される。そして「第三次世界大戦」後の多国間主義を実質的に準備したのが、SDGsであると私は捉えている。そのような観点から歴史的にSDGsを位置づけることができる。

2.三重の構造変化の集積としてのSDGs

(1)南北からグローバルへ

ではSDGsとは何か。これが長期的な多国間主義の新たなベースを作るものだとすれば、まずその思想性を特定しなければならない。その上で、SDGsがもたらすものが具体的、現実的にいかなる意味や課題を持つのかを問うべきであろう。SDGsの思想性を検討すると、三つの大きな流れが集約されていることがわかる。

第一に、国際協力に対する考え方の変化が反映されている。この数十年間、国際社会のもっとも中心的な課題は南北の協調であり、中でも「国際開発」という歴史的に新しい概念が提示され、それを具体的にオペレートするのが国際社会の役割となった。それが北の先進諸国から、多くはかつての植民地であった南の国々あるいは南米諸国への支援であり、政府開発援助(ODA)であった。北から南への資源のフローを中心とした協力体制である。この大きな流れはやがて北から南だけでなく、グローバルに展開する協力へと変化した。それが今回のSDGsに反映されている。

「国連開発の10年」

従来の「北から南へ」という考え方がもっとも顕著に現れていたのが、1961年にケネディ大統領が提唱した「国連開発の10年」(1961年~70年)であった。そこでの課題は経済発展である。先進国が産業革命以来たどってきた軌跡を平均化すると、経済成長率は年率2%程度である。この先進国の経済水準に新たな独立国や南米諸国がどう追いついてゆくかが課題となった。

当時、「開発」は幅広い概念ではなく、経済を中心としたものだった。各国の経済成長に焦点が当てられた。その結果、「国連開発の10年」の目玉は開発途上国(当時は「低開発国」と呼んだ)の経済成長率を年平均5%以上にすることだった。この数字を目安としてマクロ経済学的に計算すると、具体的な数字が出てくる。各国の経済成長は投資によってもたらされるが、どれだけの投資でどの程度の経済成長が達成できるかが計算される。各国の投資能力はその国の貯蓄量で決まるが、貯蓄を投資に回しつつ、不足部分を北(先進国)からの投資で補う。こうして途上国が成長5%を達成するために必要な支援規模が計算される。

先進国がGDPの1%を途上国に投資すると、途上国には5%の成長がもたらされる。それが国際社会の目標となった。まだODAという概念すらない時代のことである。投資によって経済成長がもたらされるのだから、投資量が合意目標の中心であった。この考え方を1961~70年に当てはめると、途上国が5%以上の経済成長を達成し、やがて先進国に追いつくという姿がはっきり見えてきた。

ところが、その後専門家が計算したところ、市場原理のみに依存して支援を進めると債務問題が発生し、やがて途上国が大規模な債務を抱えることが分かった。そこで借金負担の少ない資金が必要となり、マクロ経済学以外の視点からODAの概念が登場したのである。ODAには三つの条件が求められた。①先進国から途上国への非軍事目的の資金の流れであること、②銀行等ではなく政府間の資金移動であること、③当時の市場の資金調達コストが高かった(年率10%が相場)ため、10%より低利率であること、の三点である。

こうして政府がなるべく前面に出て援助を推進することになり、「第2次国連開発の10年」(1971年~80年)に向けた活発な交渉が行われた。その背景には、1967年に開発途上国の援助に特化した国際機関「国連貿易開発会議」(UNCTAD)が設置されたことも影響している。これはもともと「会議」だったものを「機関」に発展させたものだ。

このような流れを背景に第2次合意に至ったが、その中心はODAであった。GDP1%の投資目標は維持しつつ、市場資金とともにODAをどの程度にするかを焦点として、OECDで専門家による検討が行われた。そこで改めて定義されたODAの基準に基づき、途上国が借金まみれにならないように低コストの資金フローがどれだけ必要かを計算した。その結果、先進国GDPの0.7%という数字が提示された。これは1960年代後半の世界経済の現実に基づいた数字だった。それが合意されたのが「第2次国連開発の10年」である。

南北交渉と東西冷戦

ところが、それを執行する段階になって1973年に第一次オイルショックが起き、世界経済に大きな衝撃を与えた。オイルショックのきっかけとなったのは石油輸出国機構(OPEC)による原油価格引き上げであったが、OPECは開発途上国で構成されていた。

途上国には「第二次国連開発の10年」の交渉の際、非常につらい思いをしたという経験がある。支援獲得に向けて交渉したものの、自分たちに力がないと感じていた。1960年は「アフリカの年」と呼ばれ、アフリカ諸国が一気に独立し、17カ国が国連に加盟した。これを境に国連総会の構造転換が起こり始めていた。途上国の数が増え、主権国家一国一票制のもとでマジョリティとなり、先進諸国に対して優位に立ったかに見えた。ところが、実際にはそれは非常に脆いものだったのだ。それを百も承知で交渉したが、現実は厳しかった。

UNCTADが創設された当時、Group of 77(G77)と呼ばれる途上国のグループが形成された。これが1960年代後半に起きたムーブメントを構成し、数頼みで何とか「第二次国連の10年」を合意させた。そこにOPECの石油パワーが加わる。1970年代にはこれらの開発途上国がOPECの力を軸に世界経済を変えるため、数の力を持つ国連総会にその足場を置こうとした。「数」と「OPEC」の力だ。そして1974年には「新国際経済秩序」(NIEO)の樹立を目指し、数と石油の力を背景に強気の交渉を進めた。

ところで、当時の世界第一位の産油国はソ連だった。表側での最大のゲームは南北交渉だったが、実はその背景でもっとも利益を得たのはソ連である。ソ連経済は1960年代終わりには破綻状態に陥っていたが、第一次(1973年)、第二次(1979年)オイルショックを経て息を吹き返した。

当時の世界的課題であった東西冷戦は三重構造になっていた。第一に「核を中心とした軍事対決」、第二に「イデオロギー闘争」、第三にそれぞれの主張を背景とした「同盟国の取り込み合戦」の三重構造である。1970年にはソ連はほぼ崩壊状況にあり、東西のデタント(緊張緩和)に向かっていた。それが可能だったのはソ連が崩壊しかけていたからだ。ところが、表向きは南北交渉を派手に行いながら、ソ連が息を吹き返したのである。

そして南北交渉と東西冷戦がもう一度つながりかけたのが、まさに1979年だった。2月にはイランでホメイニ革命が起こった。イスラムの伝統的価値観を支持する人々が、近代化を推進していたパーレビ国王に反発を強め、その勢いにのってパリ郊外に亡命していたホメイニ師がイスラム革命を起こした。内戦によってイラン国内が動揺したために石油供給が滞った。そこに需要と供給の原理が働き、石油価格が再上昇した。これが第二次オイルショックである。同年12月28日にはソ連がアフガンに侵攻した。アフガニスタンで親ソ連派を支援するという名目だったが、その前の数年間にソ連が活力を取り戻していたことが背景にある。

このような状況は、OECD本部にいた我々もよく把握していた。非常に緊張したのは、それらの結果として冷戦が再び深刻化したことだった。冷戦の深刻化を受け、西側諸国では保守政権が前面に出てくる。英国ではサッチャー政権、米国ではレーガン政権、日本では中曽根政権が誕生した。ソ連は必死になって西側の弱点である石油を絶つため、サウジアラビア周辺の地域を押さえて潰していった。その過程でイランとアフガンの出来事が起きている。

南北交渉の真っただ中のもっとも重要な石油問題と、東西冷戦の真っただ中の石油問題がドッキングするのを防ごうと、西側諸国が動き始めた。その結果、1980年代を通じ、中東諸国のガバナンスを強化するため西側諸国の援助が強化された。それらは表向きにはすべて南北交渉という形を取っていた。「北から南への支援」を促進する。その大きな要因は東西冷戦であり、それが展開していくことにより、力尽きたソ連が崩壊する。

その後、「南北」という形をプロモートしていた要としての東西冷戦が終焉した。すると1990年代に入り、一挙に「南北」の枠組みが崩れ、ODAが停滞し始める。その時に世界でODAを熱心に続けていたのは日本だけであった。日本は常に周回遅れだが、実際に90年代のトップドナーは日本だった。

ミレニアム開発目標(MDGs)

「南北」の構造が崩れる中、その延長線上に南北問題の最後のグローバルなあだ花として登場したのが「ミレニアム開発目標」(MDGs)だった。2000年の「ミレニアム・サミット」で合意されたMDGsの内容は、先進国の援助機関であるDACが1996年5月に第34回上級会合で採択した「DAC新開発戦略」(「21世紀に向けて:開発協力を通じた貢献」)の内容そのままだった。

MDGsの背景を振り返る。1990年代、冷戦終結に伴ってODAが萎むと、先進国の援助機関は困ってしまった。途上国支援は未完であり、やるべきことは多く残されたままだった。

1990年代半ばの政治環境を見ると、EU加盟15カ国のうち12カ国が社会民主党政権になっており、「第三の道」という標語を掲げていた。英国は労働党、米国も民主党のクリントン政権であり、社会民主主義の思想と同じ考え方を持っていた。年に一度開催されていた「第三の道」政権会合には、クリントン大統領も毎回出席していた。日本も竹下元首相が社会党の村山富市をかついで首相を務めてもらっていた。これらの政権が共通の思想的背景のもとで開発協力やODAの可能性を模索した結果、「DAC新開発戦略」という政策プラットフォームが出来あがる。

このプラットフォームを作る際、それ以前の国連の合意なども合わせて8つの目標を掲げた。それを新しい開発協力として世界に発表した。ところがその2年後、社会民主党政権の多くが倒れてしまった。12カ国のうち、20世紀が終わる段階で残っていたのは3カ国に過ぎなかった。

これではDACの新たなプラットフォームが成り立たない。そのような状況の中で「ミレニアム・サミット」の開催が国連で決議された。依然として途上国がマジョリティを占めていたため、開発が中心的なテーマとなった。しかし、その時点までにG77は実質上崩れており、何の準備もできていなかった。そこで先進国がG77に協力をもちかけ、提案したのが上述のDACの政策宣言だった。途上国側の事情としては、先進国を含めた全体の合議を設置することができれば大きな成果となる。先進国もそれを理解していた。

こうして2000年9月にMDGsが合意されたのだが、内容はDACのものであり、政治的には実行することができない。主要国が保守党政権になっていたため、社会民主党のプラットフォームを使えないからである。ところが、合意から1年後に米国で9.11同時多発テロ事件が起きてしまった。9.11の後、米国は二つの行動をとった。一つは、テロの原因が貧困だと考えて共和党ブッシュ政権がMDGsを使い始めたことである。これでMDGsは見事に息を吹き返した。もう一つは、WTOのドーハ・ラウンド出発への合意である。こちらの方は、その後もにっちもさっちも行かないという状況が続くことになる。

MDGsは表向きは再び「南北」が表に出た形になり、意味あるものとなった。ところが、実際にはその背景は「南北」ではない。「南北」を政治的に担保していた東西冷戦は終結し、現実には豊かな国や貧しい国があるものの、世界全体としてはグラデーションになっていて南北に分かれているわけではない。そこで、世界全体の協力システムを考えるというニーズが表面化した。

最貧国が東日本大震災で日本支援

ちなみに、それが非常に明確な形でレジスターされた原因が日本にある。東日本大震災である。日本に対しては世界中から多大な支援が送られた。私自身、支援の調査委員会で委員長を務め、支援の全容を世界に向けても発表した。世界のマスコミの最も大きな驚きは、48カ国の最貧国のうち35カ国が日本に支援したということだった。

マスメディアやインターネットが世界を結び付けている現在の情報環境においては、極端な人道危機の状況があると、最貧国であっても何かしらの対応をする。少なくとも、そのような層の人たちが存在していることは間違いない。地球社会が一気に一体化する証拠であり、一つの象徴である。10年前に世界のトップドナーだった国が、2011年にはトップレシピエントになった。「南北」などという時代ではなくなったのだ。それから1~2年後、SDGsの交渉が行われる頃には「北から南へ」の支援だけではないとの認識が広がっていた。その変化はSDGsに明確に表れている。169のターゲットのうち、130は先進国にも関わる内容である。これがSDGsの思想性の第一、すなわち「南北からグローバルへ」という変化である。

(2)課題システムから包括システムへ

SDGsの思想性の第二の流れは、課題システムから包括システムへの変化である。課題システムの最も大きな要素は、1920~30年代の国際社会にあった。この時代は国際連盟が創設されたことを始め、多くの分野で国際協力が進んだ。国際連盟の枠組みの中で農業協力、知的協力、医療協力などが強化された。そして知的協力の分野を担当したのが初代事務次長の一人であった新渡戸稲造だ。世界の知的指導者を集め、知的交流を促進し、それがベースとなって第二次大戦後にユネスコが誕生した。ユネスコの震源地は日本人、新渡戸稲造だった。

国連の創設にはいくつかの考え方が影響を与えている。一つは「機能主義」(functionalism)である。世界に平和をもたらすには、国家という物理的武力装置を占有している主体が主役となれば弊害があるので、国家の中でも非権力機能を国際的に結びつけるものを表に出すのが重要だと考えられた。その結び付きを構築し、協力体制を拡大し、浸透させることができれば、武力システムが発動しにくくなるという発想である。この発想を理論化したのは国際連盟で活躍したD・ミットレイニーであり、彼はそれを「機能主義」と呼んだ。この理論が大きな影響を与え、第二次大戦中の、戦後準備の一つのベースになり、国連の専門機関が作られていった。国連創設後の1950~60年代にユニセフなどの多様なプログラムが作られた際にも、この考え方が大きな影響力を持っていた。

政治学的にいうと、「課題指向型政治システム」(issue-oriented political system)をプロモートし、それが数十年間続いてきた。その仕組みが各国の官僚システムと結びつき、部分的にはNGOの活動分野となった。しかし、それが展開された結果の弊害もあった。新しい問題は必ず古典的な機能の隙間に生じ、結果的に複数の分野をまたがることになるからである。環境やジェンダーなどはその代表的な例だ。既存の分野が競合して本来の目的とは異なるものとなれば、国際社会に有害な結果をもたらす。実際、1990年代からさまざまな問題が表面化した。

政府間ではこうした問題にうまく対応できない場合がある。各国の行政システムと結びつき、それぞれの省庁の予算、法体系、人事との関連で身動きが取れなくなってしまうからだ。そのため、市民社会の側からいくつかの動きが出てきた。2000年に民間ベースで採択された「地球憲章」(Earth Charter)もその一つである。

「地球憲章」は、経済社会分野、ガバナンスなどの政治的分野、その延長線上にある平和安全保障分野、さらには環境やジェンダーなども含め、世界全体で諸課題に一体として対応するシステムを造る必要性を訴え、一つのモデルを提供した。SDGsが採択される最後の段階においてもこの考え方が大きな影響を与え、国際社会を診断する際に幅広く包括的な視点が採り入れられるようになった。課題システムから包括システムへの展開である。

(3)主権国家体系から地球社会へ

第三の流れは主権国家体系から地球社会への変化、すなわち国家中心から「脱国家」への変化である。1980年代頃から、国際社会の主体が国家であるという前提を覆し、市民社会や企業活動が前面に出てくるようになった。その動きはSDGsの交渉プロセスにも明確に表れ、専門家の各種グループやNGOなどが非常に重要な役割を果たした。国家だけでは限界があることがはっきりしてきたのだ。

以上をまとめると、SDGsには①南北からグローバルへ、②個別の課題システムから包括的システムによる対応へ、③国家中心から脱国家へ、という三つが明確にレジスターされている。いくつかのイニシアチブがそれぞれ別々に動いていたが、外交的なプロセスを経て最終的にまとまった。中心的な国家の交渉担当者らが、時にはグループで、時には全体で討論しながら合意に至ったのだが、それらが先に挙げた三つの流れと非常にうまくかみ合った。

ではなぜかみ合ったのか。最終的な合意に達するためには、国際社会を動かすさまざまなステークホルダーに何らかの利益がなければならない。ほとんどの国の交渉担当者にとっては、自国の関心事項が入っているかどうかが重要だ。SDGsの17のゴールと169項目のターゲットは幅広くそれらを取り込んでいる。外交交渉で言えば、交渉の範囲を広げるほどバトルフィールドが増え、多くのアクターを巻き込みやすい。したがって、SDGsの文面には「政治的に正しい」(politically correct)表現が頻繁に表れており、しかも非常に幅が広い。さまざまな国や関連する国連機関にとって何らかの利益となる内容が入っている。実に幅の広い、かつ「政治的に正しい」文章、これがSDGsである。

3.現実の課題

そうなると問題になるのが現実面だ。169項目のうち、先進国にも関係する内容が130ほどある。本来は各国でこれを推進する執行体制を整えなければならない。しかし、日本においては外務省が「対途上国案件」として担当することになったが、そのほかの省庁で多少なりとも関係しているのは環境省だけだった。

その後、2016年5月26日~27日のG7伊勢志摩サミットに先立ち、責任あるホスト国としての役割を果たすには、COP21の「パリ協定」とSDGsをG7諸国が責任もって実行するとことを合意する必要があるとの趣旨から、首脳宣言の最後に盛り込まれることになった。その結果、官邸に「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」が設置され、首相が本部長を務めることになった。まさにG7サミットが開催される直前の5月20日のことだった。設立のための閣議決定が午前中に行われ、11時から第1回会合が開催された。

日本だけでなく、ほとんどの国が多かれ少なかれそのような状況である。実際、開発途上国について考えてみると、48の最貧国が17のゴール、169のターゲットをすべて実行できるとは考えられない。しかし、本当は彼らがやることが大事なのだ。この状況を放っておけば国連の官僚メカニズムだけが強化されることになる。

各国は、今まで自国で取り組んできた計画をSDGsのどこかの項目に当てはめ、リビュウの時に成果を報告するようになるだろう。確かに、さまざまな項目があれば外交的には合意しやすいが、義務ではなく罰則規定もない。たとえ罰則規定があったとしても、執行メカニズムが存在しない。SDGsは思想面では明らかに21世紀のマルチラテラリズムを先取りした素晴らしい基盤を作り上げたが、現実面を放り出したままでは何の意味もない。

ドイツ・モデルの拡大

SDGsを思想実現のツールとして位置づけなければならない。それにはさまざまな方法があるが、ドイツの例が参考になる。ドイツではSDGsの交渉プロセスにおいてNGOが活躍し、政府、企業、地方自治体、市民社会、専門家を巻き込んだメカニズムを構築した。そしてメルケル政権の取組みを各段階でチェックしながら進めていった。合意後にはベルリンで会合を開き、いくつかの国々とともに、NGO、専門家、自治体などが実行の方策を探る作業を始めた。

スウェーデンの場合は研究機関がしっかりしており、2016年1月にはスウェーデンにとってSDGsがどのような意味を持つかの分析を行った。対途上国に関する部分は従来の援助機関を使えば良いが、スウェーデンが国家として国内的に実現すべき内容をチェックし、間もなく実現できそうな項目とできていない項目を選別した。すると実現できていない項目が120ほどあり、その数字を政府に対して問うた。この研究機関はドイツの最初の会合(2016年3月)で発表を行い、それを受けてドイツも同じような分析のプロセスを始めた。

日本でもドイツのモデルのようなものを作り上げるべきだ。実際に、首相官邸に設置された推進本部を出発点とし、NGOや企業がそれを活用しようという意識も生まれてきている。ドイツ・モデルを各国の実情にあった形で取り入れてSDGsプロセスの一つの核にすれば、17の目標を実現するメカニズムが出来あがる。

国際法ではハードローとソフトローが区別されている。ハードローは条約のように国家を縛ることはできるが、執行体制が必ずしも十分ではない。一方、宣言などのソフトローは放っておけば何の意味もない。しかしドイツ・モデルのような仕組みがあれば、ハードロー以上に国際的合意メカニズムとして実効性のあるものになる可能性がある。ソフトローであるSDGsをハードロー並みに実効性あるものにすることで、一つの国が他国の主権を侵害するという側面を薄めることができる。それぞれの国のニーズに基づき、国連も協力して具現化のメカニズムを作り上げていく。

安全保障分野の強化

目標16(「平和と公正をすべての人に」)に関する問題がある。これは安全保障に関する内容だが、安全保障理事会に遠慮したのか、明らかに弱過ぎる。これから15年にわたるリビュウ作業のベースになる2016年7月の事務総長報告書第一号は殺人、人身売買、裁判を経ない拘束者、登録されない誕生の数字、かつ途上国の数字を挙げているのみだった。この目標をリビュウの対象として、もっと強化する必要がある。

日本の役割

地球規模の共生社会の基盤がSDGs合意で与えられたが、17の目標を有機的に連携させる作業がまだ残っている。これなしには、現在想定されうるリビュウ作業は個々の目標の上っ面をなでるだけで終わってしまう。方法によっては機能主義に陥り、それぞれの分野ごとの話になってしまう。実際はさまざまな分野が相互に関連していることが重要だというのが今回のメッセージのはずである。

その意味でリビュウ・メカニズムの重要性が大きい。それを機能させる知恵は、既存のものからは出てこない。高度な知的作業が要請されるので、独立した賢人会議と有能な事務局を必要とする。さらにこの作業の結果は賢人会議自身が定期的にリビュウするのが好ましいであろう。このメカニズムを提案することは、これまでの日本の実績(持続可能な開発というコンセプトを中核としたブルントラント委員会報告書は1982年の日本の提案に基づいている)からして、国際社会としても受け入れやすいであろう。

また、それぞれの国の実情に合った形で市民社会、企業、政府および専門家が協力するドイツ・モデルをできるだけ多くの国が形成する必要がある。日本がドイツ、国連事務局、2~3の途上国と協力してこれを世界運動に盛り上げる役割を担ってもよいであろう。

さらに、上述のように目標16が現状では浮き上がっている。そのために第一次事務総長報告書では、あまりにもお粗末な対応になっているのであろう。しかし、安全保障・平和は持続可能な開発の基礎中の基礎である。これを他の16の目標と明確に統合させる作業が取り残されている。この課題に特化した作業部会の設立を提案することは、安保理理事国期間中の日本にとって適切な役割であろう。

日本におけるその後の動きと課題

内閣のSDGs推進本部幹事会の2016年9月8日の決定により持続可能な開発目標推進円卓会議が設立された。その決定によるとこの円卓会議の役割はあくまでも「意見交換」である。この決定に基づき9月12日に第1回の円卓会議が開催された。参加者はあらかじめ配布されたSDGs実施指針案に対して事前にコメントを求められ、それらも会議資料となった。 この会議における意見交換を反映した形で2016年10月18日に当該幹事会の決定によりSDGs実施指針(SDGs Implementation Guiding Principles)が採択された。そのうえで、この指針の実施機関が別表で特定された。

この動きはいくつかの学会(国際開発学会、日本共生科学会など)でもSDGs部会の設立を誘発させつつある。多くのNGO/NPOはSDGs交渉の段階からいろいろな形で携わってきたが、その輪がさらに拡大しつつある。

この日本の動きには一定の評価を与えてもいいであろう。しかし、いくつかの点で、決定的な弱点がある。

1.まず、徹底的に政府主導であり、地球社会、すなわち市民社会主導という色彩が極めて薄いという事である。政府の決定に対して意見を述べることが市民社会や企業にも求められているに過ぎない、という、ドイツ型とはかなりかけ離れたものとして機能し始めている。市民社会、専門家、企業などが今後円卓会議での「意見交換」をどれだけ政策決定メカニズムへと実質上転換させることが出来るか、という事が大きな課題である。

2.「指針」はすでに政府が行っている、もしくは行うことになっていることの集約に過ぎない。政府の施策を出発点として掲げるものはある意味で当然であるが、その先への姿勢が見えない。「指針」そのものの中でも指摘されているように、すでにドイツのベルテルスマン財団と持続可能な開発方法ネットワーク(SDSN)が世界149カ国を対象に調査して作成した「SDG指標とダッシュボード(SDG Index and Dashboards)」で指摘されている日本が特に遅れている分野(貧困、ジェンダー、エネルギー、気候変動、海洋資源、陸上資源、実施手段)に関してもこの姿勢が基本である。ここで一番期待したいのは、自治体の対応である。しかし、各自治体にもSDGs実施を呼びかけているが、霞が関の対応がこのようでは、この期待も期待倒れになるのが関の山なのかもしれないが。

3.円卓会議では学者メンバーたちがSDGsの包括性の重要さを指摘しているが、採択された「指針」にはそれが全然反映していない。全体の「司令塔」の設置が必要であろう。形の上では本部長の首相がその役割を果たすはずであるが、現実的にはその代役と民間人のペアーの体制が必要になろう。ある意味でこれは日本型の対応ではないかもしれないが、かなり強力な「司令塔」がないと、既定の施策をバラバラに実施し、それをこの幹事会が取り約めるに過ぎない、という事になるのは目に見えるようである。

4.日本が国際協力の「受け手」でもあることによってSDGsのグローバル性を担保する、という視点が欠けている。東日本大震災の経験がSDGs作成にグローバル協力の重要さの認識という点で大きな影響を与えたにもかかわらず、当の日本の「指針」にその内容がないのはいかにもお粗末という以外にない。SDGs実施のどの側面をとっても、単に自分で実施するだけではなく、世界から学びつつ、かつ時にはインプットをもらいつつ実施していくことによって、地球社会の共生化を紡いでいくのがSDGsのはずである。

現状からみると、今後多様なアクターが自分たちがやっていることを正当化するためにSDGsを細切れにしていくことになりかねない。2019年には国連で上級政治レベル会合が首脳レベルで開催されることになっている。それに向けて、グローバル性、包括性、地球社会というSDGsの持っている優れて思想的な資質を生かす作業が重要になるが、内閣府に置かれた「幹事会」およびその下部機関の円卓会議にこの作業を望むのは無理であろう。より独立性の強い、かつ知的に強靭なグループの作業が必要であろう。その一つの形が国際的な「賢人会議」(あまりいいネーミングではないが)であろうし、それを支える強力な知的サポート・メカニズムである。

(本稿は2016年9月7日に開催した「政策研究会」における発題をもとに、整理・加筆してまとめたものである。)