思春期の揺れ動き

私は学校臨床が専門で、主に不登校やいじめなどの課題に関わってきた。スクールカウンセラーとして学校で臨床に携わっているが、いじめで子どもが自殺したケースなど、調査委員として深刻な事態に遭遇することも少なくない。

今回は、発達段階で子どもたちが通過する「思春期」について、私たちが行ってきた意識調査の結果を踏まえながら、自殺予防に向けた提言にまとめることができればと考えている。

最初に思春期のことをお話しする。

思春期は“揺れ動く”時期である。身体面では、子どもから大人に変化する第二次性徴が訪れる。女の子は初潮を迎える。体の変化は突然やってくるもので、拒否できないものである。誰にでも訪れるが、全員が同じ時というわけではなく、個人差が大きいのも特徴である。早熟な子、晩熟な子がいて、それによる悩みが生まれやすい。

それと共に、外見上の変化や性衝動の高まりなども伴い、それが違和感やストレス、不安につながりやすいといった特徴もある。最近では学校現場でのトランスジェンダー的な悩みも切り離せないものになっている。

また情緒面の特徴としては、多感になり、気分の変化が激しくなる。陽気だと思ったら急に落ち込んだり、明るく社交的だと思っていたら一人で塞ぎ込んだり、自信満々に見えたと思えば急に自己卑下になったりというように、両極端の間を激しく揺れ動く。しかもその揺れには理由がなく、自分でもよく分からない。時には独りよがりに見えることもある。そのため周囲も理解できないし、対処のしようがない。

意識面では、自己意識の高まりと他者意識の高まりという点から説明できよう。「自意識」という言葉がよく使われるが、一言で言えば自分のことを見つめる意識ということである。これは幼少期にはまだ十分に育っていないが、思春期になってくると自分のことが見えるようになってくる。「私はこうだよな」とか「私はどうしてこうなのだろう」と考えることができるようになる。

この時期の自己意識の特徴は、「他者の目を通して自分を見る」という点にある。他者からどう見られているかが常に気になる。自分の気持ちが投影されて他者の目を作ってしまう。そのため自信がない時や落ち込んでいる時は、周囲の目を冷たく想像し、「嫌われている」「ばかにされている」と思い込んでしまう。それによって自己評価を下げるわけである。

それと共に、他者と比較してしまうということも、この時期の特徴である。あの子は持っているのに私は持っていない、あの人はできるのに自分はできないというように、他者と比較して自信をなくすことが多い。このような時はなかなか前向きに考えることができない。というのは、私たちは自分に自信があるときはえてして他者が見えない。しかし、孤独を感じる時や挫折した時、悩んでいる時は、他者がよく見えてしまい、自己否定、自己嫌悪に陥ってしまいやすい。

それともう一つ、理想や夢を描き始めるのも、思春期の特徴である。もちろん幼児期にも理想や夢を持つが、まだ現実の自分が見えていない時期である。幼児期にサッカーが好きだからサッカー選手になりたいという夢を持ったとしても、小学校高学年頃になると、自分の力が見えるようになって、理想が現実を踏まえたものに変わっていくということもある。理想と現実とのギャップから、自己評価を下げてしまうこともある。

さらに、思春期には周囲の反応が変化する。幼児期は何をしても親は褒めてくれた。それが小学生、中学生と成長するにつれて、なかなか褒めてくれなくなる。自己評価、自己肯定感を引き上げる要素が少なくなるのである。

このように様々な要素が重なり、自己否定や自己嫌悪に落ち込みやすく、自分は何者なのかというアイデンティティを模索し始めるのが思春期の特徴である。

高校生の自己肯定感

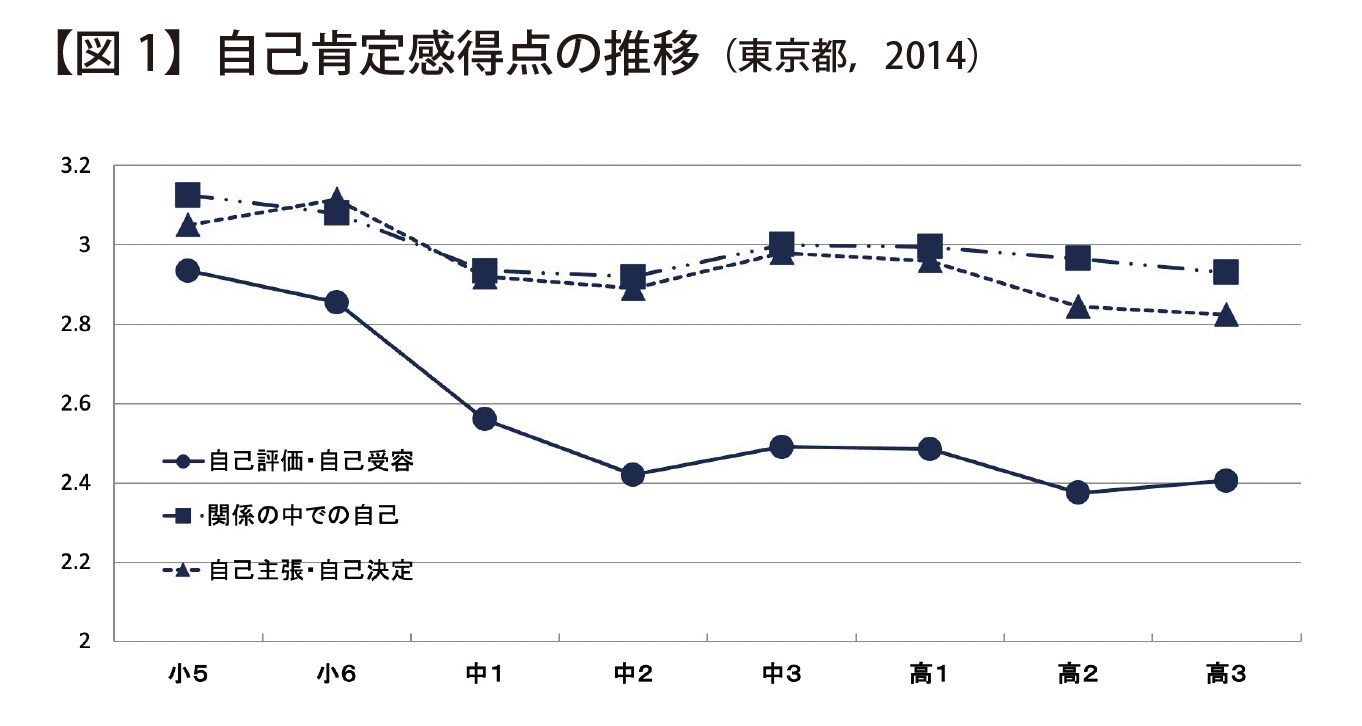

次に、2014年に東京都教育委員会と実施した高校生の意識調査をご紹介する。

当時、東京都は子どもたちの自尊感情や自己肯定感を高める教育に取り組んでおり、私が慶應義塾大学に在職中、自尊感情と自己肯定感を測定する尺度を共同で開発した(東京都、2014)。

調査では、自己肯定感を三つの柱で測定した。中核になるのが「自己評価・自己受容」因子である。例えば、「私は自分のことが好きだ」や「自分に満足している」など自己肯定感の最も重要な部分を測る因子である。

二つ目は「関係の中での自己」である。他者との関係の中で「自分は周囲から理解されている」「周囲に尽くしたい」といった人間関係上の安定性を測る因子である。

三つ目が「自己主張・自己決定」。周囲と違っていても自分の考えをきちんと主張できる、自分のことは自分で判断して決めることができるといった、自我の強さに関する因子である。

この尺度によって、小学5年生から高校3年生約1万5千人を対象に調査し、各々の回答を得点化した。その結果(図1)を見ると、「自己評価・自己受容」得点は小5が最も高く、中2頃まで低下し、その後はほぼ横ばいで推移している。他の二つの因子はそれほど大きな変化は見られなかった。

核となる「自己評価・自己受容」が年齢とともに低下したことは、東京都にはショックであったが、世界各国の調査研究でも、思春期から青年期にかけて自己評価が低下する傾向が見られる。

思春期から青年期にかけて自己肯定感が低下するのはなぜか。背景には、“自分が見えてくる→他者と比較する、あるいは理想と現実の差を知って自信を喪失する”といった要因があると思われる。

次に、友人関係から思春期の揺れ動きを考える。スクールカウンセラーとして学校現場に入っていると、友人関係の悩みを抱える子どもたちが非常に多いことが分かる。「周囲から嫌われているのではないか」「避けられているような気がする」「どうやって友達をつくったらいいのか」といった悩みを打ち明ける子が多い。

また、友人に気を遣う子が多いというのが実感である。「友達だから」気を遣うのである。知らない相手であれば気を遣うことはないが、友達には嫌われたくないとか仲間から外れたくないために必要以上に気を遣う。究極的には「いじめられても一緒にいる」ことで安心するという子たちもいる。私が出会った子の中には、「孤独」も辛いけれども、それ以上に「あの子、一人だ」と周囲から見られることへの恐怖を抱いている子もいた。

親子関係が「タテ」から「ヨコ」に変化

もう一つ、親子関係を取り上げる。

「思春期」イコール「反抗期」と言われるように、反抗期は思春期の象徴である。では、反抗期にはどのような意味があるのか。

幼少期は親が上、子が下という「タテ関係」にある。それが思春期になると、子どもは身体的に成長し、身長や体重はほぼ横並びになる。上からものを言われることに反発する時期で、親を言い負かそうとする。まだ親のほうが強いため負かすことはできないが、新に口答えしたり親を無視したりして「仮のヨコ関係」を経験する。親子が対等に言い合うことで、子どもからすれば横並び感を味わうことができるわけである。

その後、子どもは成長し、親と対等な横並び、本当の意味での大人と大人の「真のヨコ関係」が成立する。そこで反抗期が終了する。

つまり大切なのは、反抗期の有無ではなく、親子関係が「タテの関係」から「ヨコの関係」に変化するということである。

さらに、思春期の特徴としてあげられるのは「言語化」、つまりSOSを出すのが苦手だということがある。本当に相談に来て欲しい子は、実際にはなかなか来ない。来たとしても、自分の悩みを言語化することが苦手である。なぜ素直に言語化できないかと言えば、プライド(自分はもう子どもではないのだから、人に頼ってはいけない)、大人に対する反抗心、不信感(言っても仕方ない)、恥ずかしさ、甘え(言わなくても分かってほしい)などの理由がある。親に心配をかけたくない、悲しませたくないから話さないという子もいる。

では、言語化できないとどうなるのか。一つは “心身症”という形で「身体化」することがある。例えば、過敏性腸症候群である。また、過呼吸の症状、あるいは円形脱毛症が出てしまう子もいる。

もう一つが“問題行動”という形での「行動化」である。ストレスから学校の窓ガラスを割ったり、消化器を撒き散らす、友達をいじめるといった行動に走ってしまう。最近は他人ではなく自分を傷つける子も増えてきた。薬の過剰摂取(オーバードーズ)も中高生に広がっている。

こうした「行動化」や「身体化」をする前に「言語化」することが必要である。子どもの言葉を大人が丁寧に聴くことができればいいのだが、子どもはなかなか言語化できない。その結果、誤った形で「行動化」や「身体化」がなされ、子ども自身も苦しんでしまうということになりやすい。

学校現場で見える思春期の危うさ

次に、学校現場で見る思春期の危うさをあげてみる。

一つは、精神病理の好発期である。うつ病や統合失調症、摂食障害などの精神病理を発症しやすいのが高校生の頃だと言われている。摂食障害などは低年齢化が進み、小学校でもそうした子どもたちに出会うことが増えている。

二つ目に、不登校の増加である。特にここ3、4年増加が目立つ。

三つ目に、思春期特有の衝動性や攻撃性、抑うつ気分が強まることである。これは性ホルモンの分泌によって起こる現象と捉えることもできる。

四つ目として、友人関係や親子関係のトラブルの増加があげられる。それまでは友人に悩みを打ち明けて解決したり、保護者に助けてもらうこともできた。それが思春期になると、誰にも頼れない、甘えることができないといったことから、トラブルが発生することもある。

五つ目として、「死に近づく時期」である。日本では10代の死亡理由の1位が自殺である。これは先進国の中でも日本の特徴である。交通事故以上に自殺で命を落とす子どもが多い。このことから、中高生を中心に「死に近づく年代」だと私は感じている。

もう一つ付け加えると、現代社会固有の難しさも関係していると思われる。現代は子どもにも大人にもストレスの多い社会である。様々なことがスピーディーに変化し、人間関係が複雑になっていく。しかも情報過多で、何が正しいか見分けることが困難になっている。そうした中から、自身で選択をし、選択したことに対して責任をとらなければならない。そこにここ数年はコロナ禍が重なり、社会が疲弊し閉塞感が強まっていることは、臨床の現場でも感じている。

このように、思春期は自己意識の変化や親子関係、学校、友人関係の問題が絡み合って、子どもたちの悩みにつながりやすい。ただし、カウンセラーとして子どもたちの悩みに付き合っていると、成長したからこそ、がんばっているからこそ悩みに直面していると感じることも多い。悩みは「成長」「発達」の裏返しだと考えることもできよう。

思春期の死生観

次に、思春期の子どもたちの死生観という視点から踏み込んで考えてみたい。

思春期は死を美化し、ある種の“憧れ”を抱く時期であるとされる。

また、思春期や青年期には厭世観が強くなる。現代の子どもたちは「死ぬ」ではなく「消えてしまいたい」と表現するが、そうした厭世観が強まる時期である。その裏返しとして、生への執着、何とかして生きたいという思いが一時的に弱まる。

その一方で、死ぬしかないという強い思い込みや視野狭窄になりやすい。そういう子どもたちが増えて、死に対する近さ、親和性が強まると感じている。

そこで私たちは、次のような調査を実施した(図2)。対象は小学生1243人、中学生1686人、高校生890人、計3800人余りである。内容は、生と死に関する項目、抑うつ感、自傷経験の有無、相談相手の有無を聞いた。調査時期は2016年9月〜12月である(伊藤・相馬、2021)。

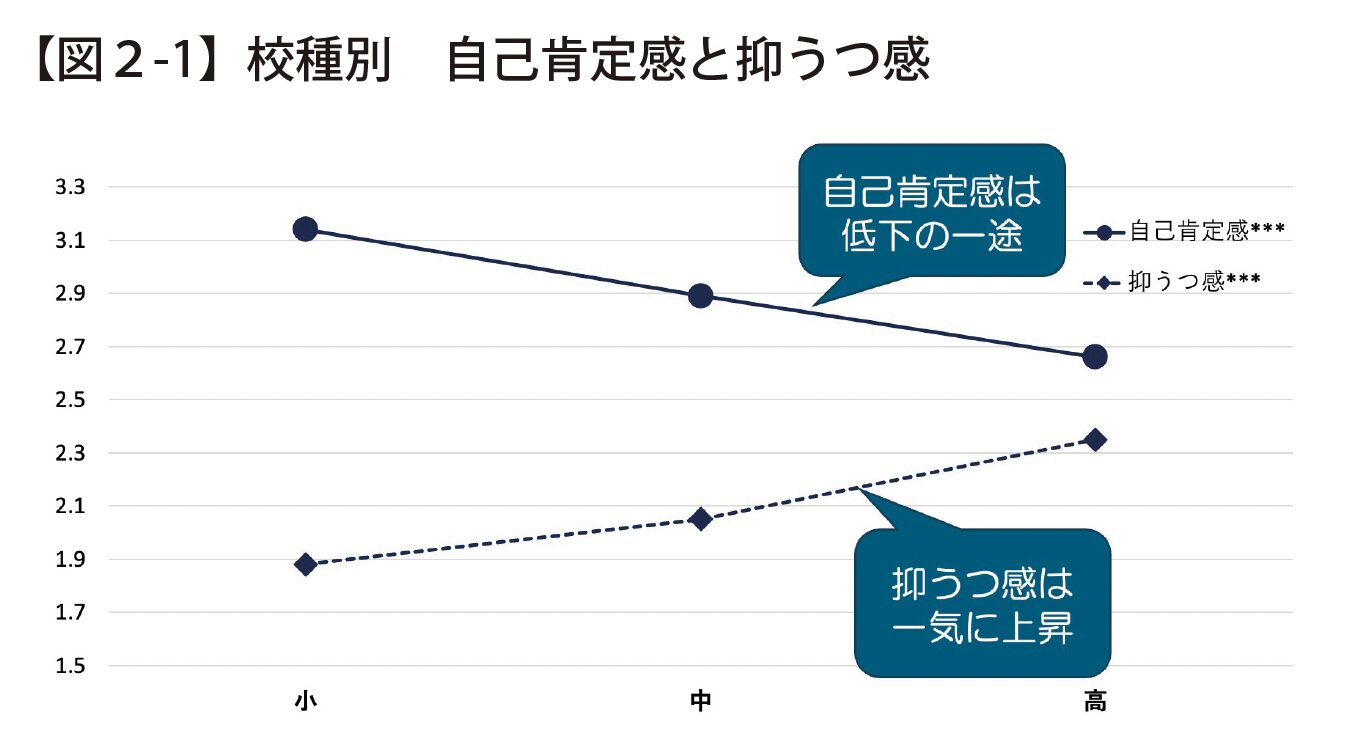

まず自己肯定感と抑うつ感である。自己肯定感は「自分のことが好きだ」「自分に満足している」についての肯定率である。抑うつ感は「落ち込む」「くよくよする」「イライラすることが多い」という項目で測定される。情緒不安定に通じるものである。この二つを調査したところ(図2-1)、自己肯定感は小・中・高と学年が上がるごとに低下の一途をたどった。逆に抑うつ感は上昇していた。これは明らかな有意差が現れている。年齢とともに自己肯定感が低下し、抑うつ感が上昇する。辛さが大きくなっていくことが分かる。

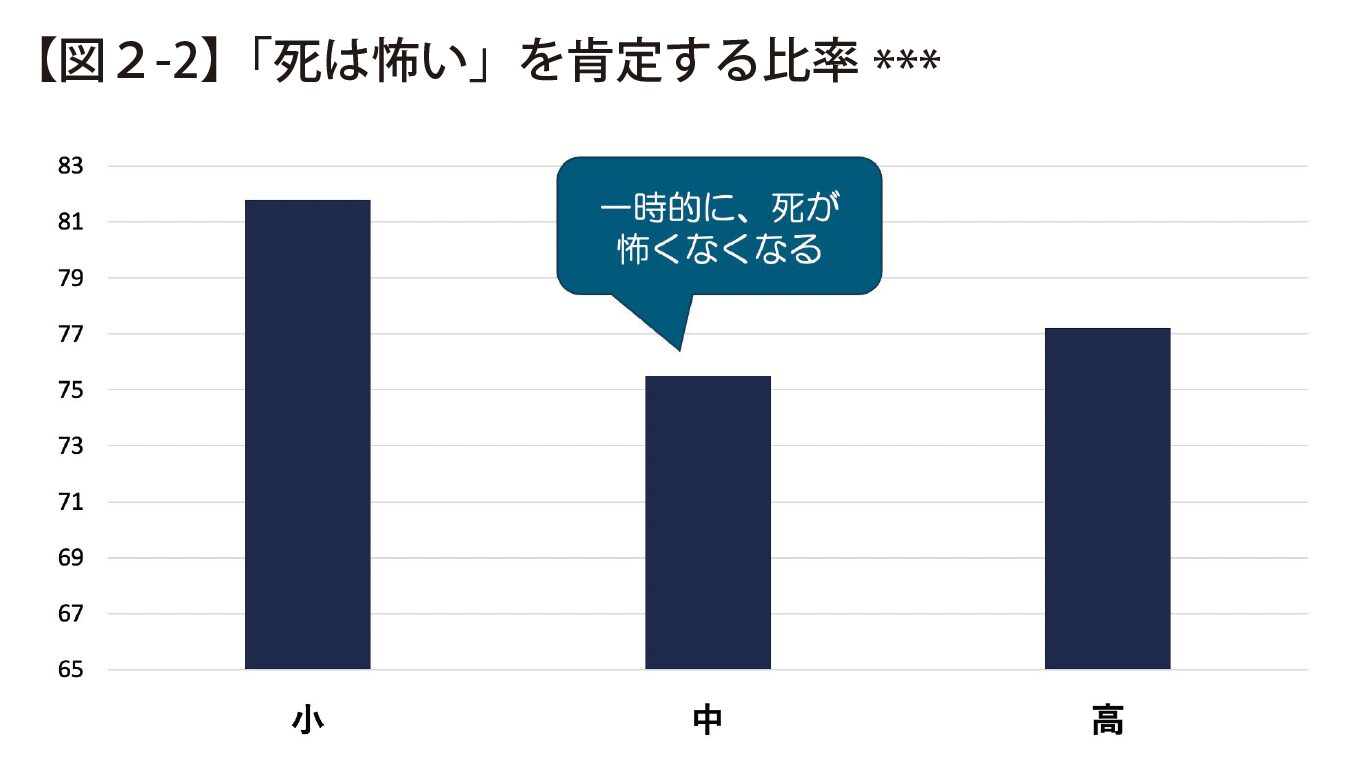

次に、「死は怖いと思うか」という質問に「とてもそう思う」「そう思う」と肯定した割合である(図2-2)。これは小中高で有意差が見られた。小学生は8割以上の子が「死は怖い」と答えた。それが中学生になると75%に低下している。高校生になると、わずかだが上昇する。この結果から、死を怖がる子どもは多いが、中学生の段階では一時的に死が怖くなくなることが分かる。死を美化する、あるいは死に憧れを抱くことに近いと考えられる。

「死は身近」を肯定する比率は、年齢とともに上昇している。小説やアニメを通して、あるいは身近な人の死を経験することで、死が徐々に身近になっていくと思われる。

また、「辛いことがあっても死んではならない」を肯定する比率である。小学生は約9割の子が「死んではいけない」と思っている。それが中学生になると8割程度に低下する。逆に言えば、中学生の2割は「死んではいけない」とは思わないということである。それが高校生になると「死んではいけない」がやや上向く。つまり、「生きないといけない」という生への執着が一時的に緩むのが中学生の時期だということが伺える。

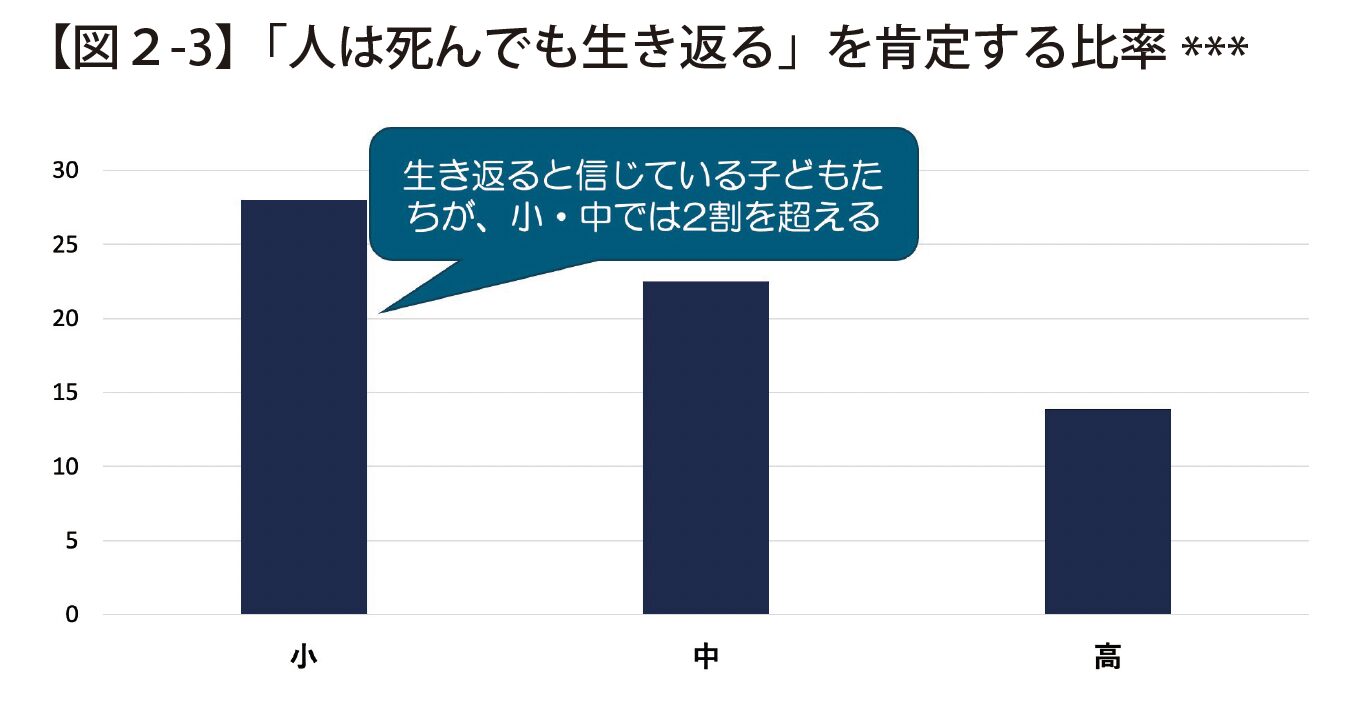

さらに、「人は死んでも生き返る」を肯定する比率である(図2-3)。死んでも生き返ると信じる子(「そう思う」「少しそう思う」を足した割合)が、小学生で25%を超え、中学生でも2割を超えた。これは衝撃的な数値であった。さすがに高校生になると15%に低下するが、それでも1割を超えている。

これについては、テレビゲームやアニメの影響がよく指摘される。また、宗教の観点から来世があるとか生まれ変わりがあるといった教義もあるので、「生き返る」と回答した子が全員心配とは言い切れないが、簡単に生き返ると思っていたら、今生きている命を大切にしないということに繋がりかねないのではないかと懸念される。

「死」の捉え方から見る四つのタイプ

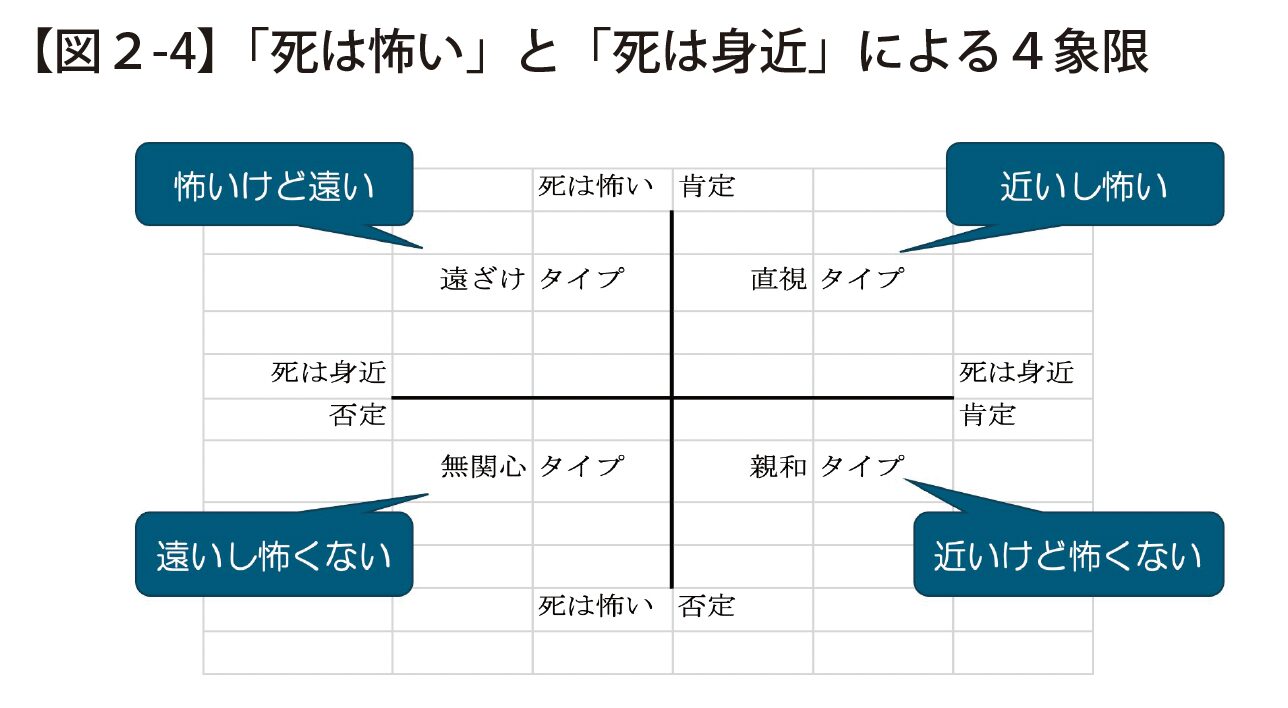

次に、調査結果を踏まえた分析を紹介する。「死は怖い」と「死は身近」という回答から4象限を導き出した(図2-4)。

死は怖いけどまだ遠いというタイプを「遠ざけタイプ」と名付けた。死は遠いし怖くないというタイプは「無関心タイプ」である。「直視タイプ」は死が近いし怖いというタイプである。死を身近に感じ、真剣に考えていると言える。そして「親和タイプ」は、死は近いが怖くないというタイプである。少し心配な子どもたちである。

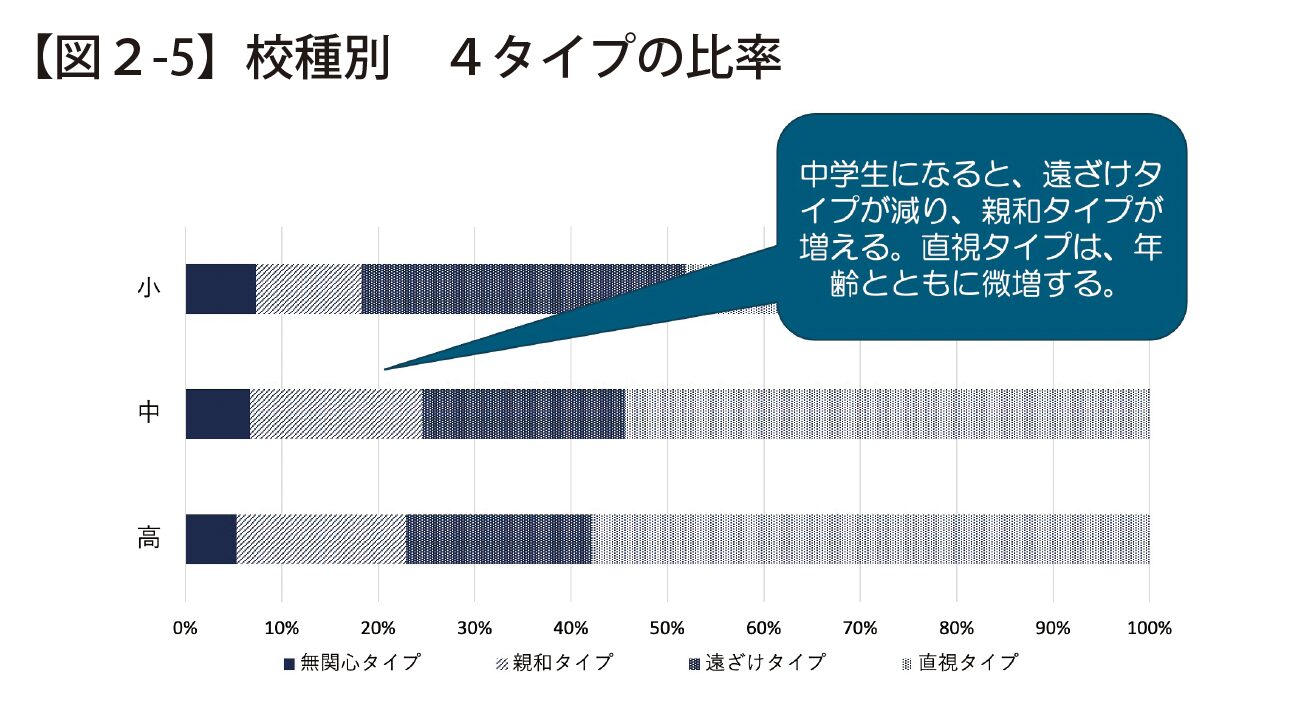

4つのタイプの校種別比率を見ると(図2-5)、最も多いのは小中高とも「直視タイプ」、死は近いし怖いと考えているタイプである。小学生では半数近く、中高と学年が上がると割合も増えていく。

それに対して、年齢とともに減少していくのが「遠ざけタイプ」である。死は怖いけど遠い、他人事と思っている子が減っている。

一方、増えていくのが「親和タイプ」である。死は近いけれど怖くないと考える子たちが、小学校から中学校で増える。高校でも多めということが一つの特徴として明らかになった。

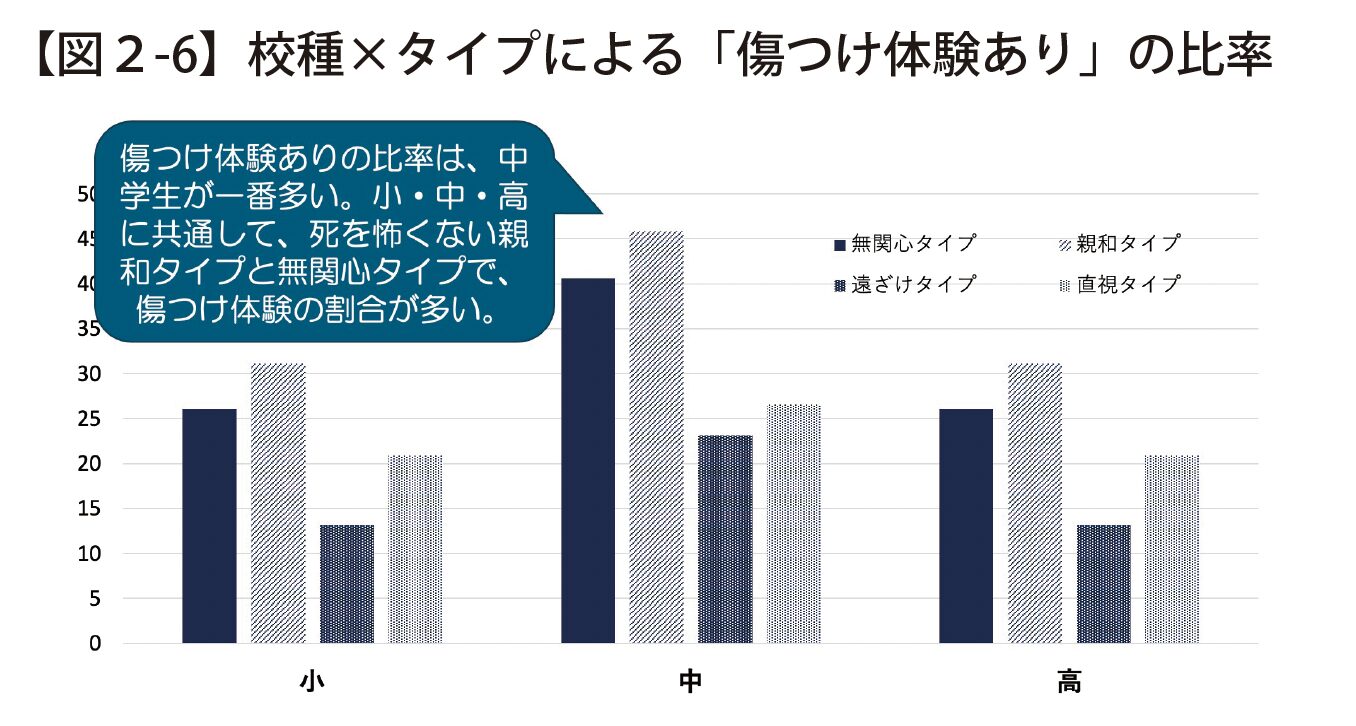

次に、身体の傷つけ体験の比率である。この調査ではリストカットや自傷行為といった言葉は、学校側の要請もあって使っていない。「自分の体を傷つけた経験がありますか」といった聞き方をした。ゆえに自傷ではなく怪我をした経験をあげた子もいるかもしれない。そのため割合が少し高めに出ている可能性もあるが、校種別で4タイプごとの「傷つけ体験あり」の比率を出した。これを見ると、全体的に見ても中学生が自分の身体を傷つけた経験がある子が多いということが分かる。

その上で、どのタイプの子が傷つけ体験が多いかと言うと(図2-6)、小中高共に「無関心タイプ」「親和タイプ」に多いことが分かった。これは注目すべき結果である。死が怖くないから身体を傷つけても平気だという。今回は自傷行為そのものを尋ねたわけではないが、自傷行為の子も含まれていると考えると、死は怖くないと考える気持ちと自傷行為、さらには自殺との関連がある程度見えてくる結果ではないかと感じている。

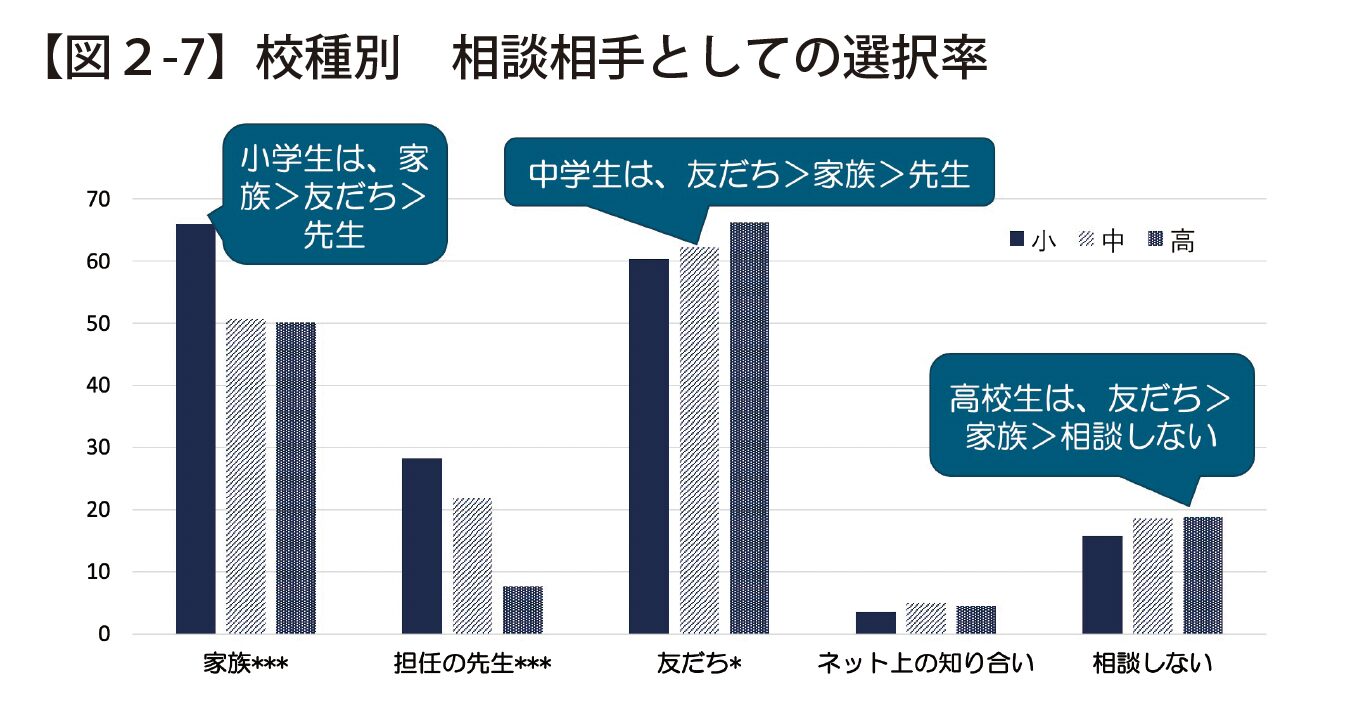

次に相談相手について聞いた。困った時に誰に相談するかという質問である(図2-7)。このうち小学生が最も多くあげるのが「家族」、2番目が「友達」、3番目が「担任の先生」である。中学生では「友達」が最も多い。次いで「家族」「先生」である。高校生は「友達」がさらに増え、「家族」、「相談しない」の順である。「相談しない」という子は小中高とも20%弱だった。また「ネット上の知り合いに相談する」という子もわずかにいた。

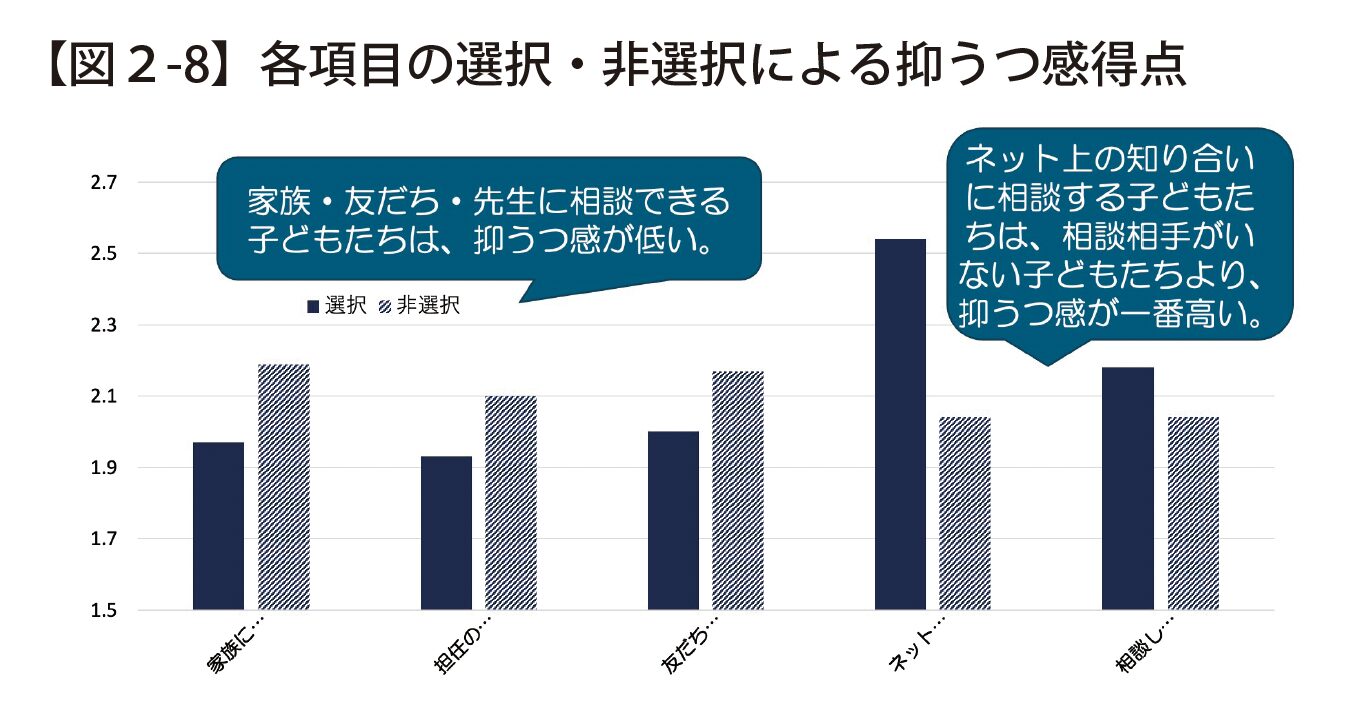

その上で、相談相手の有無と抑うつ感の強さを分析した(図2-8)。抑うつ感とは、くよくよ悩む、死にたい気持ちになる、イライラするなど情緒不安定な気持ちを捉えたものである。例えば「家族に相談する」という子とそうでない子の抑うつ感の高さを比較した。家族に相談した子は、相談しない子に比べて抑うつ感が低いという結果であった。友達や担任の先生に相談できる子も抑うつ感は低いということが分かった。

もう一つ、「ネット上の知り合いに相談する」という子は人数はわずかだが、抑うつ感の得点が非常に高いという特徴が見られる。ネット上の知り合いに相談する子たちは、相談相手がいない子たちより抑うつ感が高いのである。母数が少ないため統計的な差はつかなかったが、ネット上の知り合いに相談する子たちの抑うつ感が高いのは、注目すべき結果であると考えている。

というのも、最近はいじめや自殺予防の対策として、ネット上のSNS相談、LINE相談が広がっている。そこに書き込んで救われている子がいるのも確かである。ただ、調査結果を見ると、ネット上での相談しかできない子は精神的に不安定な子が多いのではないかという心配がある。人数は少ないながらネット上での相談しかできない子の抑うつ感が高いということは、様々な悩みを抱え込んでいるのではないかと考えると、SNS相談やLINE相談は対面以上に難しいケースが多いということでもある。

ただし、この結果は人には相談できなくてもネット上であれば相談できる、と読み替えることもできる。そういう子がいるのであれば、環境を整えていかなければならない。

いのちと死をどのように伝えるか

では、子どもたちに、いのちと死をどのように伝えたらいいのだろうか。

教育現場などから「死を怖がらせてはいけない」という声がある。現場では「死ぬ」「病気」といった言葉を使わないほうがいいという声もよく聞こえてくる。自殺予防を考える時も、「死」という言葉を使わず、「いのち」「生きる」といった言葉を前面に出したほうがいいという意見もある。私もそれは否定しない。

ただ、これまでの調査データから、「死は怖くない」という子ほど不安があるという事情が見えてきた。「死を怖がらせてはいけない」と本当に言えるのか。人間は必ず死ぬのであるから、そこを避けるのでなく、「死を考える」ことで「生を考える」ことにつなげることはできないだろうか。

こうした問題意識から、私は共同研究者と共に「いのちと死の授業」を考えてきた。命の大切さを見つめようという多くの授業を視察した。その一つの成果として、『いのちと死の授業DVD』を2017年に作成した。

6巻中、私は3巻の編集を担当した。第1巻では、白血病が寛解した患者が、自身の経験を子どもたちに伝える授業をまとめている。この取り組みを通して何が学べるかを考えさせる内容である。第2巻は、殺処分寸前の犬たちを保護して、災害救助犬やセラピードッグにしていく取り組みである。第3巻は、いじめや自殺の現状を取り上げ、子どもたちのサインをどのように受け取ればいいのかを描いている。第4巻は自殺予防教育を推進している専門家の授業を収録した。5巻目は少年犯罪をテーマに、少年刑務所の更生教育を収録している。6巻目は、流産で子どもを失った母親を取り上げた。赤ちゃんを待ち望んでいたのに出会えなかった母親を取材して、命の大切さを伝えるものである。

DVD視聴による意識の変化

そして、いのちと死の両方を考えるDVDを視聴することで、子どもたちの意識がどう変わるのかを調査した。

対象は高校生345人と専門学校生313人で、いずれも看護学科の生徒である。同世代の高校生に比べて、いのちや死に向き合うことが多い生徒たちと言ってもいいかもしれない。調査は、「生きる意欲」「抑うつ感」「いのちと死のイメージ」「生まれてきたことについてどう思うか」などを組み合わせて尋ねた。最初に上記の質問に回答してもらい、「いのちと死の授業」のDVDを見てもらった後、再度質問をするという形で縦断的にデータをとった。結果は以下の通りである。

まず、いのちと死に対するイメージである。心理学のSD法を用いて分析した。「明るい⇔暗い」「楽しい⇔楽しくない」「美しい⇔醜い」「やさしい⇔やさしくない」といった対の形容詞を並べて、いのちと死のイメージを対の形容詞の割合で回答してもらった。

それを見ると生徒たちは、いのちは「明るく」、「楽しく」、「美しく」、「やさしく」、「怖くて」、「辛くない」、「重く」て「近い」というイメージで捉えていることが分かる。一方、死は「暗い」、「楽しくない」、「冷たい」、「怖く」て「辛い」、「重く」て「近い」ものであった。いのちはどちらかと言えばポジティブで、死はネガティブだが、重さと近さはほぼ同じであった。これが高校生が描くいのちと死のイメージである。

次に、「生まれてきてどうだったか」という問いに、「とてもよかった」「よかった」「あまりよくなかった」「全然よくなかった」の四択で答えてもらった。

このうち「とてもよかった」は45.6%と、半数近い子が生まれてきて良かったと答えた。次に「よかった」という子も41.3%であった。合わせると9割近い子が「よかった」と答えていることは安堵する結果であった。

一方、「あまりよくなかった」は7.3%、「全然よくなかった」が0.6%であった。8%は「生まれてきたことはよくなかった」という心配な子である。

その上で「生まれてきてよかった」という子と「よくなかった」という子の、いのちと死に対するイメージを分析した。「とてもよかった」と答えた45.6%の子は、いのちが明るくて美しく、あたたかい。死は怖くて辛い。いのちと死を対極的なイメージで捉えていることが分かった。

また、DVDを視聴する前と後では、いのちのイメージはよりポジティブに変化するが、死のイメージはそれほど変化していない。ただ、視聴後のほうが、いのちと死を「より近く」感じるという結果であった。

一方、「生まれたことはよくなかった」と答えた1割弱の子のいのちと死に対するイメージは、いのちと死を同じようなイメージで捉えていることがうかがえる結果であった。いのちと死の境界線が見えにくくなっている。他群に比べて、「死は怖くない、辛くない」、いのちは「楽しくなく、冷たく、怖い、辛い」と捉えていた。ただ、DVDを視聴した後では、いのちのイメージがポジティブに変化している。「生まれたことはよくなかった」と考える子どもたちは、いのちと死のイメージの違いが小さい。それでもDVDを視聴した後では、いのちのイメージはよりポジティブに変化して、死は怖くて辛いものに変化するということも分かった。言い換えれば、いのちと死のイメージが混沌としていた状態から、分化されたとも解釈できるのではないか。

終わりに

自殺・自死という“危機”について、本当に悩んでいる子ども、相談に来てほしい子どもほど自発的に相談には来ないという現実がある。いじめを受けた子の5〜6割は誰にも相談していないという。また、ある調査では、自殺した大学生のうち76%、4人に3人は学生相談を利用していなかった。誰にも相談できずに死を選んでしまったということであった。

学校現場ではこれまで、「自殺」「死」という言葉をあまり使わずに自殺予防や生命尊重の教育を行ってきたと思う。もちろんそうした試みを否定するわけではない。一方で、いのちや死をしっかりと考えさせることも必要ではないだろうか。

今後に向けては、教育の場でいのちや死を子どもたちに伝えるとすれば、一つはいのちや死と向き合う授業をする大人自身が「死生観」をしっかり持っていることが大切であろう。私も学生たちに講義をする中で、このことの重要性を感じている。

もう一つ、死を必要以上に怖がらせることはないが、死を美化したり忌避するだけではなく、「正しく畏れる」ことが大事であろう。

学校における自殺予防教育の目標について。文科省が平成26年、「子どもに伝えたい自殺予防」という冊子を作成した。その中で二つの目標をあげている。一つは早期の問題認識である。これは子どもたち自身が自分の心の危機にしっかり気づく力をつけるということである。

もう一つは、心の危機に気づいた時の援助希求的態度の促進である。SOSを出す力、相談する力だと言い換えることもできよう。これを子どもたちが身につけることが大事である。

ただし、SOSを出す力、相談する力だけでは不十分である。それと同時に、以下の3点が必要であろう。

一つは「相談したいと思える大人」の存在である。子どもたちが相談したいと思える大人になっているかどうかが問われると思う。

二つ目は、周りの大人の「子どものSOSを受け止める力」である。子どものSOSに気づくことができなければ、子どもたちは余計に相談する気持ちをなくしてしまう。

三つ目は、SOSに気づいたら一人で抱え込むのではなく、他の教員らと「共有できるチーム」を作ることも重要である。

(本稿は2023年11月27日に行われたIPP政策研究会の発題内容を整理してまとめたものである。)

〈引用文献〉

伊藤美奈子・相馬誠一(2021).「思春期における死への意識と自己肯定感・抑うつ感との関連 −援助希求にも注目して−」,『生徒指導学研究』,20,69-79.