はじめに

日本の再構築を考えたとき、もっとも重要なのは人びとの「暮らし」と、その舞台となっている「地域社会」である。コロナ危機で、大都市での生き方を考え直した人も多いのではないか。毎日長時間かけて通勤して、高層ビルに集まって仕事をする必要があったのか。大都会での生活の中で、人々の間にどれほど会話があるのか。自ら風景を創る余地が残っているのか。そこで日々暮らす人々の思いは、周りの人や次世代の人々に伝わっていくのだろうか。

先進国の中で日本ほど極度に一極集中している国はない。これは、東京にとっても良いことではなく、実は長い目で見て一番持続性がない地域社会は東京である。2050年に東京都の高齢者は281万人となる見込みで、1㎢あたり4,507人、100m四方に45人いることになる。これでは介護や医療だけでなく、生活も限界となることは容易に想像できる。

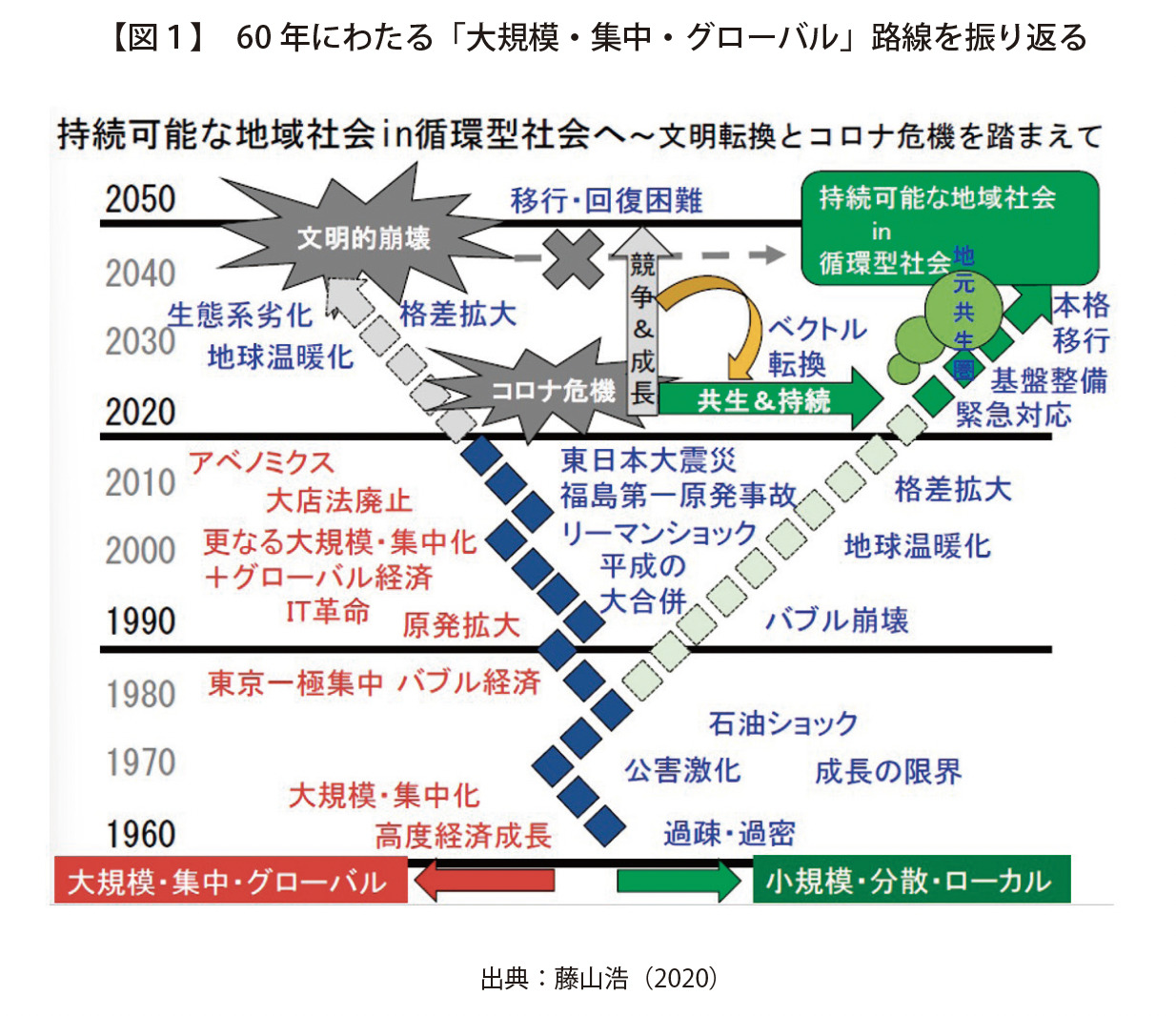

こういった国の在り方がどの様にして生み出されてきたのかを振り返ると、日本は「大規模・集中」一本やりで進んできており、何度もそれを見直す機会を逸している。図1は日本がどこで間違えたのかを10年ごとに整理した上で、これからどう創り直したらよいかを提案した工程表である。過去に石油ショック、バブル崩壊、東日本大震災等、大きな方針を見直す機会は何度かあったが、それらをことごとく逃してきた。今回のコロナ危機こそ、「大規模・集中・グローバル」から「小規模・分散・ローカル」への転換の機会とすべきである。今こそ手間暇・美しさ・記憶を紡ぎながら「地元から世界を創り直す」発想が必要であり、今一度私たちの暮らしと地域社会の在り方について、考え直す必要がある。

1.田園回帰の時代

2014年に「日本創生会議」が、このままでは全国の半数に当たる896市町村が消滅する可能性があると発表し、日本中を揺るがした(「市町村消滅論」)。しかしながら、その後、同会議の予測とは異なる展開が見られている。そもそも、同会議の予測は2010年国勢調査までのデータしか使用しておらず、その後のトレンドを捉えることができていない。

持続可能な地域社会総合研究所では、毎年全国の全市町村の人口の分析予測安定化シナリオを作っており、2020年国勢調査についても反映させている。それによって、どこで人口の社会増減が起きているか、全て判明している。実は、10年くらい前から、山間部と離島で人口の社会増が見られるようになっている。人口安定化のカギとなる30代女性に焦点を当ててみると、同様に、これまで条件が一番不利で局地とされていたような「田舎の田舎」において、社会増の傾向が散見されるようになっている。

「過疎」という言葉は、「大規模・集中・グローバル」な社会の中で、究極の小規模・分散型社会であった中国地方で生まれたが、そういった地域でも人口が増加しているところがある。例えば岡山県西粟倉村は30歳前後の女性を中心に流入が超過している。30代前後の女性たちが、旧小学校辺りを起点に連鎖反応的に起業する起業革命が起きている。起業も個人単独ではなく、クラスターとして生じるようになると強くなる。また、森を活かしてエネルギーを自給する村づくりを行っており、村の主要施設ほぼ全てに対して、熱供給システムを繋いでいる。そういった点も先進的である。

隠岐の離島の島根県知夫村、四国の真ん中にある高知県大川村、奈良県川上村等も、人口増加に転じている「過疎」地域の代表的な例である。川上村は、消滅可能性の高い市町村第2位であったが、過去4年間の人口診断は毎年良くなっている。こういった傾向から、過疎が始まった中国山地で過疎が終わり始めている、と言っても過言ではない。その記録を残すために、2020年に「みんなでつくる中国山地 百年会議」を設立し、毎年1冊『みんなでつくる中国山地』という本を出している。創刊号のタイトルは「地元から、世界を創り直す!」、去年のタイトルは「暮らしが買えると思うなよ!」で、稼ぐために暮らすのではなく、暮らすために稼ぐのだということを改めて投げかけている。

田園回帰は既に始まっている。地域で実際に生じていることにしっかりと目を向け、現状を正しく把握し、多くの学びを共有して、全国的な広がりへと結び付けていくことが重要である。

2.地方の経済循環の現状

地方経済は外部依存に

日本の地方都市の在り方を見ると、まさに「大規模・集中」の結果そのものである。地方都市郊外ではロードサイドショップが並び、日本全国どこに行っても同じような景色が広がっている。そのほとんどが県外資本・東京資本で、無人レジが導入されている店舗では人件費すらも地元に落とさない。一方で、地方都市の中心部では壮絶なシャッター街が見られる。大規模商業施設の店舗面積の制限を主目的としていた大規模小売店舗法(大店法)が廃止された2000年過ぎ頃から、地方は外部依存の経済になってしまった。

島根県益田市の地域経済の移り変わりを把握するために、昭和23年の航空写真を見てみると、この頃は中世の城下町エリアから鉄道駅周辺に繁華街ができ、野菜市場、牛市場、魚市場があって、周りの農山漁村からの域内循環で栄えていた。この頃にキャバレーや飲み屋もできており、まだ「中」でモノが回り、「中」で儲かっていた時代であった。

これが1970年代後半になると、どこもかしこもバイパスができ、工業・卸売団地や市場も外に分散してしまった。1980年代になると、グローバル化の波が押し寄せ、工業団地や木工団地が壊滅し、空いたところにショッピングセンターやロードサイドショップが立った。それにより、地元からの吸い上げが加速した。行政が新たなバイパスを整備するたびに、中心部をずらして使い捨てにするということが生じた。

LM3(地域内乗数3)理論に基づいて、消費・流通・生産の3段階を通じて域内経済循環を把握することができる。益田市の飲食店の地産地消率を出すと、驚くべきことに、仕入れの段階で半分以上を「外」から仕入れている。地元産品の利用率は1割程度となっている。美味しい店も多いけれど、実はそういうお店も「外」からの食材を利用しており、全国どこでも同じものを食べるようになっているということである。実際にある地元の店と全国チェーン店を比較してみると、売り上げは同じだが、仕入れの仕方が全く異なる。チェーン店は本部の一括調達で基本的に地元仕入れしない一方で、地元の店は売り上げの半分を地元から仕入れている。原価率が高すぎるが、そうすることでお金が地元の漁師さん、農家さん、酒屋さんといった流通段階に流れる。我々が同じ金額で飲食しても、そこが大きく異なる。

パン屋について考えてみても同様で、地元でパンを作ることが非常に重要である。同じ2000万円の売上げのパン屋があったとしても、地元で販売のみしか行わない場合は、地元所得創出額は11%程度である。つまり100円の域外パンが売れることで地元の所得創出額は11円となる。もし原料も製造も地元で賄うと、同じパンの売値は150円になるが、地元所得創出額は69円になる。パン一つにつき58円の差が生まれる。2000万円の売り上げで考えると地元所得創出額は923万円となり、販売のみの場合は220万円なので700万円の差が生じる。もちろん、「外」から持ってきたパンの方が安い可能性が高いが、それ以上に所得を失うという点に気付く必要がある。実は地産地消のパン屋の方が、地域社会への効果は高いのである。

もっと詳しく実体をつかむために家計調査により域内/域外で買っているものを見える化してみると、域外に依存しているもの第1位は外食がで、7割が域外となっている。第2位が肉で、第3位がお菓子、第4位が野菜となっている。このような調査を行うことで、どこでどれだけお金を失っているかを可視化することができ、それを取り戻す戦略が見えてくる。

再生可能エネルギーの地域貢献度

また、昨今注目されている再生可能エネルギーについても、地域経済への貢献度は方式によって全く異なる。最近日本全国の海岸端に大規模集中型のバイオマス発電がたくさん建設されているが、それらはほとんど東京資本であり、地元への貢献率は極めて低い。大規模発電は、バイオマスであろうと原子力であろうと火力であろうと、熱を全て捨てているため、熱効率が落ちてしまう。特にバイオマスは熱がたくさん出るため、基本的な熱効率が低い。しかも東京から投資して、20年くらい儲けて去るというパターンが多いので、投資した収益分を回収することしか考えていない。また、地元の木が不足する場合に備えて、東南アジアからパーム油等を輸入しており、凄まじい環境破壊を引き起こしている。バイオマス発電所が海岸端にあるは木材輸入のためであり、原材料のほぼ半分ぐらいしか地元の木質チップの購入に回らないというのが現状である。その結果、1,000円の売電につき、域内所得は100円しか増えない。こういった方式は導入すべきではない。

西粟倉村や北海道下川町では、自前のシステムで熱を使うようにしている。域内調達可能な小規模分散型で熱を有効利用することで、1,000円の売電につき400円の域内所得が生まれる。コージェネレーション(熱電併給)により、さらに効果が向上することが期待されている。このように、単なる売り上げや投資額ではなく、どれだけ域内所得を生み出すかという観点を持つことが重要である。

所得の1%取り戻し戦略

島根県益田市周辺の都市圏のお金の出入りを見てみると、住民所得額が1,556億円(平成5年)であるのに対して、域外調達額が1,420億円である。つまり、住民所得額と域外調達額がほぼ同等となっている。このように外部依存型の経済が凄まじく進んでいるのに破綻しないのは、年金や補助金・交付税で何とかしているためである。自立型経済を取り戻すには、今まで「外」から100買っているものを99に減らす必要がある。1だけ自地域内で原材料から作り始めると、付加価値は全部中に発生し、それが所得の1%を生み出すという恒等式が成り立つ。地域の人、行政、企業も含めて、お金の使い道の1%を「外」から「中」に切りかえることで、所得の1%取り戻しが見えてくる。これが「所得の1%取り戻し戦略」である。その土台の上で、人口の1%を取り戻すことで、長期的な人口安定化が展望できるようになる。

3.暮らしの生態系〜合わせ技の組織・拠点〜

島根県邑南町の分野横断的な連携

地域における暮らしの生態系をしっかり作ることで、日々の暮らしが安心・安全なものになる。小さな地域ほど分野縦割りではなく、合わせ技、分野横断が重要である。それを理解した地域は既にそちらの方に向かっている。

島根県邑南町は中国山地のど真ん中にあり、人口減少に悩んできたが、近年具体的な対策を進めている。人口診断によって、人口を安定化させるには各年代何組入れたら良いか具体的に明らかになる。この具体的目標が大切で、目標を共有できると、町内の集落がバラバラではなくスクラムを組むようになる。邑南町出羽地区では、自治会と自治組織を立ち上げて、部を作って、「出羽夢づくりプラン」を作成し将来像を共有した。その結果、農業の中山間直払いもバラバラではなく一緒に行えばよいということになり、コミュニティと農業分野を横断した地域発展の形ができた。

さらに、自治組織(コミュニティ組織)と住民自らが出資した地域経営会社(事業組織)が連携している点も特徴である。農業関連の補助金を利用して若い人を雇用することも可能だが、自治組織では雇用できないため、地域経営会社で雇用している。被雇用者は農業をしながら、他の事柄についても足らないところをサポートする形になっている。また、空き家を貸すにも人が住める状態にするにはお金がかかりすぎるため、個人で行うことは難しい。地域経営会社を作ることで、融資や補助を受けて被雇用者が住む場所も用意することができた。農業部門として放棄地活用や新規就農支援を、定住部門として空き家活用や起業支援を行っている。

地域に存在する様々な組織を見える化してみると、分野ごとにどういう組織団体が関係しているか、「地域の生態系」が見えてくる。邑南町では、地域経営会社が分野横断で各分野と連携している。多種多様な、多角的な生態系だからこそ地域は強く在ることができる。そのような多種多様なアクターが個人勝負ではなくて、皆で分野横断的なプラットフォームを作り、そこで勝負するという方法が効果的である。

宮城県三郷町の地区別戦略

宮崎県三郷町では、持続可能な地域社会総合研究所が3年間で全24行政区にて地区別戦略を策定している。その手法を簡単に紹介する。まず事前に市町村ごとの人口診断はもちろんのこと、その中でさらに地区に切り分け地区ごとに人口診断を行っている。一斉に同じように減っている市町村は一つもないので、暮らしの土俵となる地区レベルでしっかり実相を明らかにすることが重要である。どの地区が先駆けて人口を取り戻していて、どの地区で減少が続いているのか、その違いと共通点は何かを明らかにしていく。そのプロセスから地域の学びと進化が始まる。地区ごとにどの年代を何組入れたら良いのか、そこまで最初に出して、例えば一組でこれだけ違ってくるという実感をもとに話し合いをするようにしている。

次に、行政区ごとの地域活動のヒアリングと現地視察を行う。そして、行政区内の主な組織・団体・活動・事業について、相互の関係や人、お金の流れ等を一緒にまとめた地元関係図を作成する。その後、次世代の定住を実現するために、何が強みで何が弱みでどこが連携不足なのかを確認するための「地元天気図ワークショップ」を行う。ここでは天気図風に現在の行動分析を行い強みや弱みを明らかにする。それによって皆が様々な繋がりの中で暮らしているというのが見えてくる。さらに、どのような課題があるか、「台風の目」として期待できる存在は誰か等も発見することができる。最後に、本年度の予測や分析、検討成果を報告し、地区全体で共有して今後の取組みに繋げていく。

人口診断をして、目標を立てて、地区別戦略を練って、それぞれ実行したことの成果と課題を年に1回は集まって振り返る。そうすることで、相互に進化する、共に進化するということが重要である。

4.新しい地元=「循環自治区」から世界を創り直す

循環型社会の基礎単位は地元

遅ればせながら、日本でもようやく脱炭素、循環革命が注目されるようになった。日本政府は2020年10月に2050年に脱炭素社会を実現することを表明し、2021年4月には2030年度における温室効果ガス削減目標を2013年度比で46%削減することを表明した。国・地方脱炭素実現会議では、「地域脱炭素ロードマップ」の第一弾として、全国で少なくとも100か所の脱炭素先行地域をつくり、2030年までに脱炭素を達成することが打ち出された。

ただし、現状の地域脱炭素ロードマップはまだまだ総論的であり、小手先の対策になっている。もっと地域構造の根本的な転換とそのための進化プロセスを組み込まなければ、実現は難しいだろう。本気で循環型社会を目指すのであれば、まず「大規模・集中・グローバル」一辺倒の構造を解脱し、「小規模・分散・ローカル」を設計原理に組み込む必要がある。中国山地で昔から行われていたように、できるだけ身近なところで循環を組み直していく必要がある。

合わせて、「経済を社会の中に埋め込み直す」(ポランニー 1975)ことも必要である。独り勝ちは滅びの道であり、全てが生態系という認識が重要である。生物は競争原理で進化してきたというが、最近は生態学も発展していて、共生原理の方が大切ではないかという議論になっている。我々の暮らしや健康も、周りの様々な生態系に依存している。例えば、人間の皮膚のマイクロバイオータという微生物集団は、多様性がうまく整っている必要があるが、この微生物集団の多様性は半径3㎞以内の森林高地と強く関係することがわかっている。あるいは、ミツバチは生態系の維持に欠かせない役割を果たしているが、これも行動範囲は大体半径2〜3㎞となっている。半径2〜3㎞というと、だいたい昭和の旧村から小学校区ほどの範囲だが、そこで微生物も草花も雑草もミツバチも生きるようにしなければ、人間も健やかでいられないということがわかっている。つまり、その範囲(=地元)から循環型社会を創り直す必要がある。世界は無数の地元からできている。だからこそ、美しく強い。それが本当のグローバルである。

細胞を手本とした「循環自治区」の設定

一番持続してきた循環系は生命そのものであり、そこに学ぶ必要がある。すべての生き物は細胞でできているが、細胞という基本モジュールは、そのネットワーク設計が素晴らしく精密・精巧にできている。実はここに循環型地域社会に必要な機能がある。情報センター(核)、エネルギーセンター(ミトコンドリア)、リサイクルセンター(リソソーム)から組立工場(リボゾーム)、植物は葉緑体まで持っておりソーラーパネルを持っているようなものである。細胞の中には血管も神経もないが、ナノレベルのモーターが最小のコストとエネルギーで物質を運んでいる。循環型社会の在り方について、細胞に学ぶ点が多くある。

我々が本当に進化しようと思えば、壮大な社会を支える新たな社会の細胞、つまり、基本単位(ユニット)を作る必要がある。これを「循環自治区」と名付ける。「循環自治区」が必要な理由は5つある。まず我々の生存の土台である生態系のローカル性が担保されなければならない。そのために一定の地元エリアを守っていく必要がある(基本生態圏)。第2に、循環自治区は日々の暮らしの舞台であり、そこで幸せが決まる(基本生活圏)。第3に、循環自治区で自然・社会・経済・暮らしの包括的なバランスをとらなければならない(総合需給圏)。経済もそこで一回りするように合わせる必要がある。第4に、循環自治区の中で長期的に共同投資をする必要がある(長期投資圏)。例えば、循環型社会に向けてエネルギーや交通に対する投資を10〜20年間皆で取り組んで、皆で得をするということができなければならない。第5に、範囲を決めなければ基本的な診断ができない(基本診断圏)。どれだけ環境負荷があるのか、脱炭素を実現したのかわからなければ、善し悪しの判断ができない。

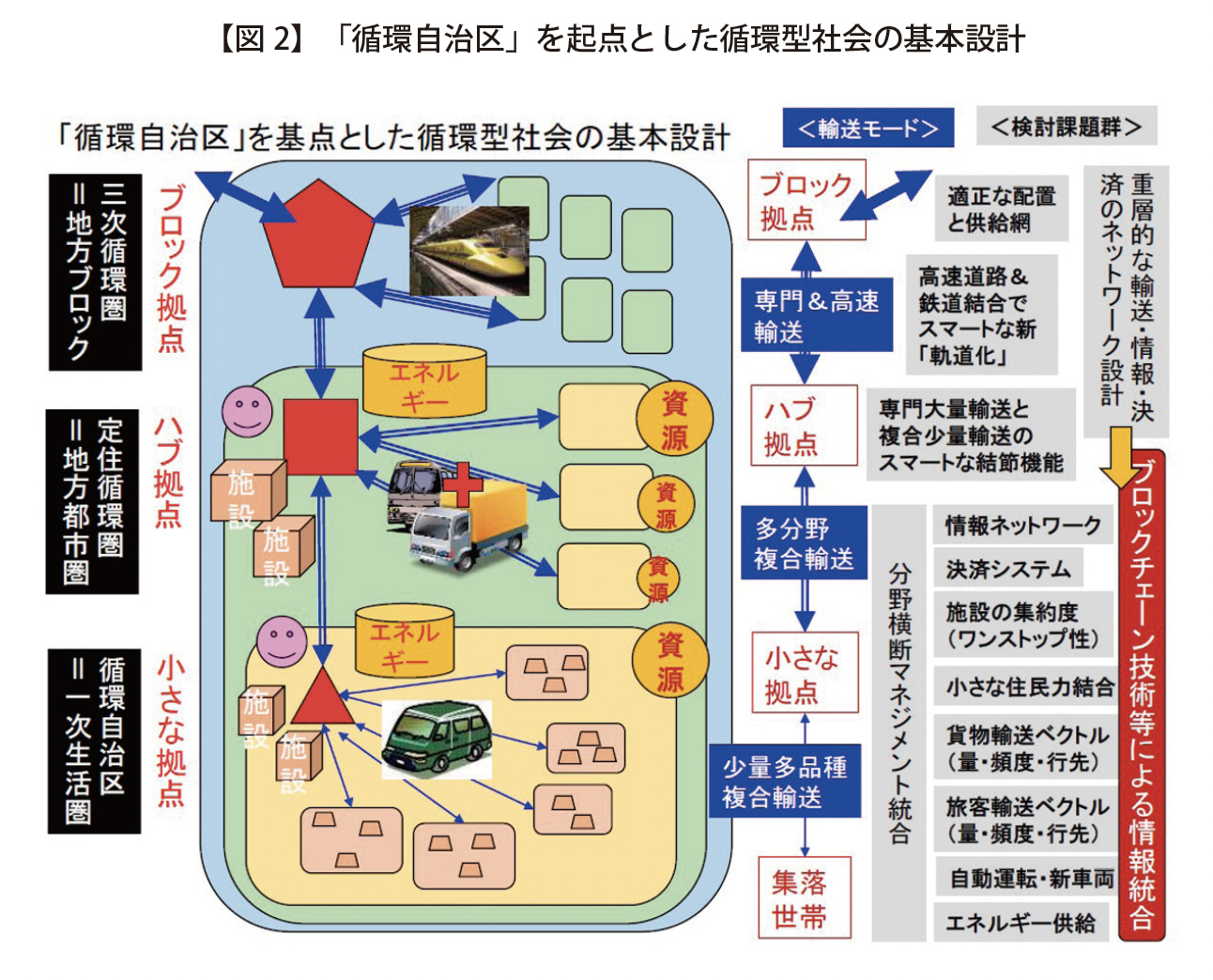

「循環自治区」の仮説的設定としては、人口規模300~3000人、都市部では1万人程度、面積は10~100㎢であり、社会区分でいうと新旧の小学校区程度、昭和の旧村、自然区分で考えると河川の小流域である。全国で2~5万の循環自治区が存在すると想定される。そこに小さな第一次拠点を作り、循環系をできるだけそこで回し、足りない部分を3万から30万の地方都市圏が「定住循環圏」としてバランスをとっていく。その外側の地方ブロックあるいは都道府県を単位とする「三次生活圏」では、外からほぼ余計なものを入れなくても良い状態を作る。

循環自治区(一次生活圏)、定住循環圏(地方都市圏)、三次循環圏(地方ブロック)のそれぞれの段階に、それぞれの拠点を作り、輸送モードも少量多品種複合輸送から多分野複合輸送、専門高速輸送に展開していくような設計が望ましい(図2参照)。「循環自治区」では小さな拠点を作り、新聞も野菜も人も全て一緒に運ぶようにする。「定住循環圏」にはハブ拠点を作り、小さな拠点とハブ拠点の間では様々な分野の複合輸送を行う。「三次循環圏」にはブロック拠点を作り、ハブ拠点とブロック拠点の間では高速道路と鉄道を活用し、専門分野ごとにスマートに輸送ができる仕組みを整える。こういうことを考えると、30年後には高速道路の自動化等、新しい動脈づくりも必要だろう。

「循環自治区」における地域社会設計

「循環自治区」内は、循環・共生・複合で、超長期を見据えた取り組みを行っていく必要がある。集落・世帯は分散してよく、その代わりに拠点とゲートウェイは集中配置で複合輸送を行う。こういったアクセントをつけた設計原理が必要となる。日本には拠点となる広場的な所があまりなので、ゲートウェイと新交通も含む「郷の駅」構想を提唱してきたが、10年ほど前から国の方でもその様な小さな拠点を基にしたコンパクトシティについての議論が行われるようになった。「コンパクトシティ」を過疎地切り捨てのように使う人もいるが、それは大間違いである。

次の段階として、地方都市の真ん中を組み直す必要がある。現在は人もモノも公共施設も散らばってしまっているので、コージェネレーション(熱電併給)の再生可能エネルギー施設と一緒に再度「中」に組み直す必要がある。物流センターについても、野菜も新聞も郵便も自動荷捌きで振り分けられるアマゾンの物流センターのハイパー版のようなものを作り、あらゆるモノがまとめて入ってきて出ていくような仕組みを作る。こういったことも具体的でないと意味がないので、現在の人の動きを調査して具体的な設計を検討する必要がある。

具体例として、数年前に国交省の協力も得てGPS装置を使って行った調査を紹介する。島根県邑南町の3つの地区に協力をしてもらい、約200名の住民のうち29名に1週間GPSをつけて生活してもらった。その結果、生活はかなり広域化していることが分かった。また、97%が車による単独移動となっており、非常にもったいない状況であることが分かった。この移動をいかに束ねていけるかが重要である。合わせて宅急便、郵便、農作物、新聞と物流についても調査をしてみると、全て経路も拠点も違うことが分かった。

現在邑南町では道の駅を未来系に作り変えようとしている。将来構想としては、12の公民館、平均1000人ぐらいの域内で地域内交通を複合的に行い、それが街の外に広域的に出るときは道の駅に束ねられてから出る、あるいは入ってくるようにする。自動荷捌きも含めて道の駅で行う形になっていく予定である。

10年以上前に行った「中山間地域に人々が集う脱温暖化の郷づくり」という研究で、広島県浜田市弥栄自治区においてアワーカー導入のシミュレーションを行った。当時1500人に対して1000台の車が所有されていたが、代わりに集落に1台のアワーカーを置き、アワーカーで自治区の中心部である郷の駅に行ってそこからまとまって市街地に出るという仕組みにするとどれぐらい節減できるかを検討した。その結果、必要車両台数は1000台から50台になり、おおよそ95%削減できることが分かった。

ただし、アワーカーに乗るためには最大1時間待たなければならないことがネックであった。その時間が無駄な時間になるのであれば、アワーカーの導入は難しい。しかし、有効な時間になるのであれば、全てがうまく回る可能性がある。つまり、アワーカーの乗り場でもある「小さな拠点」を楽しめる場所、待ちたい場所にすることが重要なのである

最近の研究では、現在の1〜2割の車両台数で交通全てがカバーできると言われている。家計の観点から考えても、マイカーを所有することはそれほど効果的ではない。自動運転や電気自動車の導入で燃料消費や総経費はさらなる削減が見込まれ、より一層の社会的効果が期待できる。このように、具体的な検討を行うことが重要である。

エネルギーについても、未来形への転換が必要である。ドイツやオーストリアの田舎に行ってみると、どんどんエネルギー自給を進めている。オーストリア西部の山間の町、クフシュタイン(人口1万9000人)では、都市計画によりコンパクトな市街地形成を進めた上で、地区ごとのエネルギー消費を把握し、熱供給用のパイプを従来のガス管を代替する形で張り巡らしている。エネルギー・交通公社(シュタットベルケ)が、市街地から2km程度に森林バイオマスによる熱供給施設を整備し、7割の住居と施設をカバーしている。伝統的な街並みの下には、最新鋭の熱供給システムが埋め込まれているのである。日本においても、そのような未来の形に転換していく必要があるが、それを進めるには30年かかるだろう。

経済の域内循環と長期共同投資

調査に基づいて、島根県の中山間地域において1000人(400世帯)が居住している村のお金の流れを見てみると、所得は納税義務者分だけでおおよそ12億〜15億あり、さらに外からの財政支援等でそれを補っている状態である。支出で大きい分野は、医療と介護費用となっており、一人当たりで考えると医療は約40万円、介護は約20万円、1000人で考えると介護と医療を合わせて6億円になる。ただし、農山漁村では一般的に高齢者のお達者度が高いことが知られている。お達者度が1割上がると6000万円の違いが出てくる。つまり、田舎では医療・介護費用はかなり浮いているはずである。

日々の生活を支える出費の御三家は、食費・交通費・エネルギー代となっている。これが一人当たり30万・30万・20万で、1000人では3億・3億・2億で合計8億である。現状ではそのうち6億が域外に出てしまっている計算となる。このままでは、今後30年の間に、合計180億円もの巨額を失うことになる。

このまま毎年6億円を外に払っていたら、出血多量で死んでしまう。逆にそれだけ払っているのであれば、域内で作った方が、長い目で見ると得になる。せっかく農地森林があって自然の利子が生まれているので、それを基に域内に拠点や会社をつくって、内部人材に組み直すというのがこれからの基本的戦略である。食料・エネルギーについては、耕作放棄地の解消や産直市の創設、そして熱電供給のエネルギーステーションの整備、あるいはソーラーシェアリングといった域内投資を行い、地産地消度を年々高めていく必要がある。その結果、域外流出額の減少と域内所得の向上という成果が現れるはずである。

5.進化への30年工程表と共進化のネットワーク

社会転換の30年サイクル

大きな社会・経済の転換サイクルには、1世代・30年間かかるものなので、循環型への地域社会の進化も30年間で考える必要がある。

まず、地域の人口の安定化サイクルについては、毎年1%の定住増加を30年間継続する。それから環境資源の持続的活用サイクルについては、樹種、樹齢構成の適正化を行う必要があるが、これも30年以上の期間が必要である。エネルギー的に効率が良くなるように、20年から30年で一番成長率の高い広葉樹を育てて、森林を仕立て直さなければならない。そして、社会インフラも併せて更新していく必要がある。様々な施設に対して一緒に熱供給するためにも、あるいは無駄な移動を省くためにも、社会インフラを集めなければいけないが、これも30年ぐらいかかる。循環型社会へ進化するための30年工程表を作成する必要がある。

歴史を振り返ると、30年で文明は変わっている。安政の大獄の時、幕府が倒れると思った人がいただろうか。しかし、その後幕府は倒れ明治維新が始まった。2020年から2050年までの30年間を、循環革命として転換の30年にしなければならない。もっと言えば、決定的転換は10年で進む。日露戦争までの10年、所得倍増に邁進した60年代、省エネ・省資源に立ち向かった70年代しかり、日本という国は10年程度で達成すべき具体的な目標が決まったときには、無類の進化力を発揮してきた。2020年代を新たな驚異の10年にしようではないか。

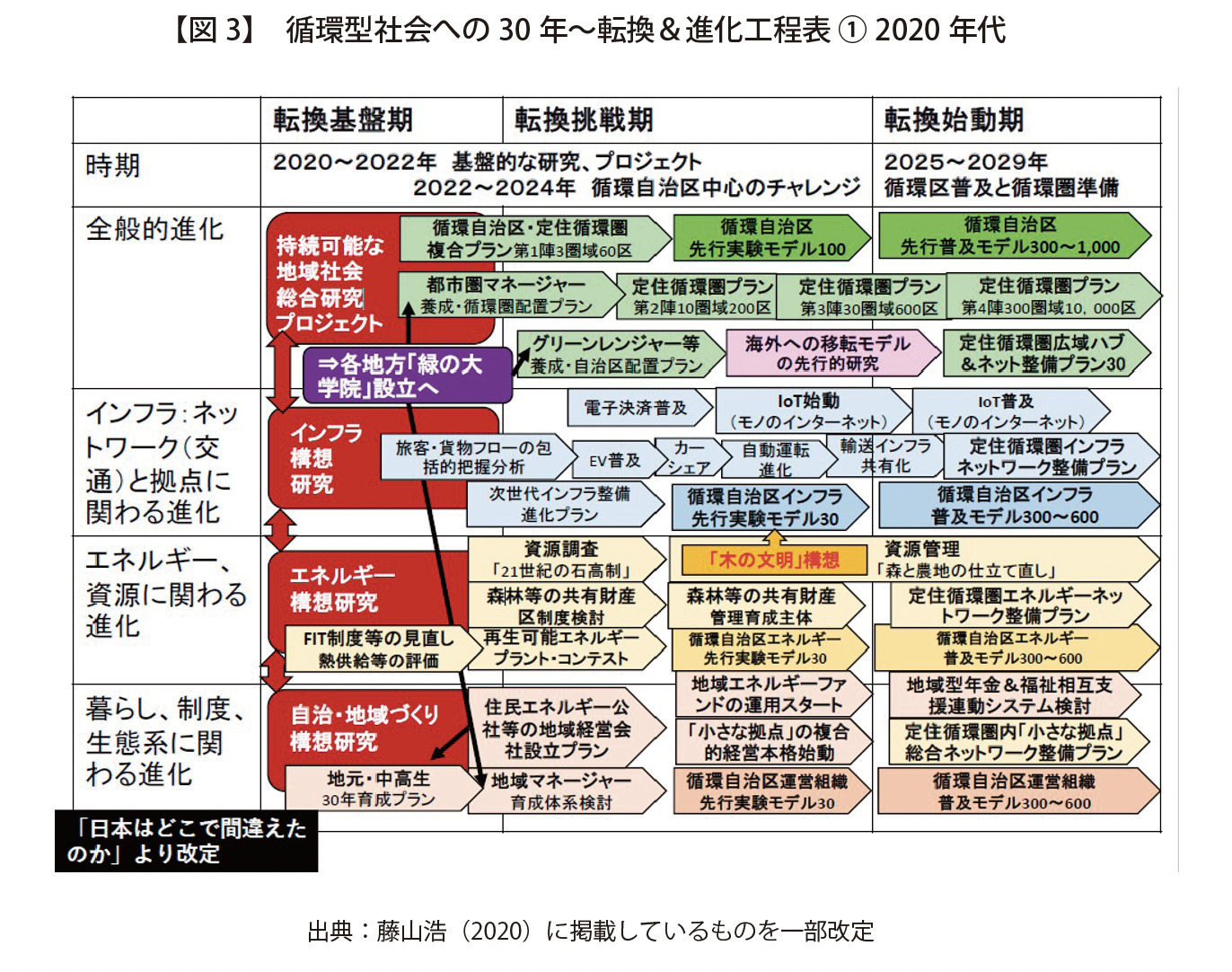

循環型社会への30年ということで転換と進化の工程表を新書『日本はどこで間違えたのかーコロナ禍で噴出した「一極集中」の積弊』にも書いたが(図3、図4参照)、それを一つのたたき台として、国レベル、自治体レベル、地域レベルで賢い先行投資をしなければならない。先述の通り、インフラ部門(拠点とネットワーク整備)、エネルギー部門、自治・地域づくり部門を横断して地域社会全体を新しく再設計していくことが求められる。もっとも基礎的な「循環自治区」、地方都市圏等に対応する「定住循環圏」、そして地方ブロック等に対応する「地方循環圏」の3階層による重層的な循環圏構造を目指していくことになる。とにかくまずは多種多様なチャレンジをして、成功と失敗をしっかり整理した上で、良いものを全国に普及していくのが良い。

2020年代の挑戦

2020年代の初頭の「転換基盤期」に必要なのは、進化を支える研究と人材育成の基盤づくりである。研究については、従来分野ごとの縦割りで進められることの多かった体制を、分野横断型の総合研究プロジェクトとして立ち上げていくことが重要である。それを各地方の個性や実情に合わせて進めていくために、既存の大学を結び直して総合的なネットワーク型研究機関「緑の大学院」を設立することが肝要である。そこが3階層の地域マネジメントを担う人材育成の拠点となる。地域社会における取り組みは、地方公務員の担うところが大きいので、プロの公務員を育成することも重要である。

また、未来を見据えて子供たちへの働き掛けも併せて行っていく必要がある。現在、未来の主役である小学生たちと、地域の未来を作ってみるレゴワークショップという活動を行っている。子供たちの創造力は素晴らしく、大人はかなわない。こういったワークショップで考えたことを将来実現して、「お父さんお母さんが子供の時に考え始めたことなんだよ」と、言わせてあげたい。その種を撒いている。

2020年代前半から中盤にかけては、「転換基盤期」からの総合研究と人材育成を基に、地域ごとに具体的なプラン作りに乗り出すステージとなる。「循環自治区」と「定住循環圏」の複合形成プラン作りの第一陣をスタートさせるとともに、次世代インフラ進化プラン、再生可能エネルギーの選択や組み合わせ、地域経営会社設立プラン等、関連分野のプランニングを行い、可能なものから地域現場での実装、運用を行う。

ここで重要なのは、高度経済成長期からの過疎対策に見られたような全国画一的なインフラ整備では通用しないということである。地域ごとの生態系や資源分布、居住形態に敵意王するオーダーメイドの循環システムの設計・運営が、必ず必要となる。そのためには、同時多発的に多種多様な地域で一定の失敗も許容した社会実験を行い、多くの成功・失敗モデルを整理して、自らに適合する循環システムを選び取る方式(マス・ローカリズム方式)によって進化を促進すべきである。現在国が行っているような10か所、20か所での取組みでは不十分で、様々なタイプ、様々な状況の数百か所で行う必要がある。

また、各現場に人材を配置し、評価システムと連携させることが求められる。そこに専門家の学際チームも参加していく。最大のポイントは、現場人材同士の現場情報の共有と学び合いの共進化である。規模・段階・方向性が合致する地域同士が連携することが望ましい。持続可能な地域社会総合研究所のポリシーでもあるが、「『診断』から始まる『目標設定』と『地域同士の学び合い』こそ、進化の原動力」である。

2020年代後半からの「転換始動期」は、前半の基盤づくりと試行錯誤をしっかり活かし、本格的に各地で循環システムを構築していくステージとなる。全国で、先行実験モデルから先行普及モデルへの拡張を図っていく。IoT等の技術的成熟とも連動し、未来型の社会インフラの全体像が共有されてくる時期となる。

2030年代、2040年代の挑戦

2020年代における「循環革命」に向けた基盤づくりや試行錯誤を踏まえ、2030年代は循環型社会への転換を本格化させる時期である。その中心は、一番小規模な循環型社会における基本ユニットである「循環自治区」である。それぞれの「循環自治区」の住民が主役となり、2020年代の先行的な実験モデル・普及モデルによる数多くの成功・失敗を活かし、自らの地域の特性に応じて選び取られたインフラ、エネルギー、自治体制を自律的に構築していくステージとなる。2020年代を通じて、各地方ブロックに設置された「緑の大学院」で育成された人材がこれをサポートすることが望ましい。

2030年代においては、「循環自治区」の広範な実装と連動して、それを補完する「定住循環圏」についても、先行実験モデルそして先行普及モデルを構築していく必要がある。具体的には、個々の「循環自治区」で過不足が生じる再生可能エネルギーについて融通しあうネットワークの構築や、地域コミュニティ同士の交流の促進等を行い、「定住循環圏」全体のガバナンスをボトムアップによる自律的なものに進化させていくことになる。

同時に、空洞化が進んでいる地方都市の中心街についても、改めて行政、教育、医療、商業、交通といった各種機能をコンパクトに集約する「マルチコア」的なハブ拠点を創設し、新たな集中冷暖房によるエネルギープラントや旅客・貨物相互乗り入れの交通ターミナルを整備していく。

2040年代は、全国的に「定住循環圏」の普及が進むとともに、より広域のブロック単位において「定住環境圏」同士の交通、物流、エネルギー、コミュニティのネットワークが重層的にリンクするステージとなる。この時代には、陸上輸送も「高機能コンテナ」化し、高速道路に設置された自動運転軌道の上を無人輸送されることが予想される。

人もモノも、一番身近な「循環自治区」の「小さな拠点」まで、小型EVやシェアリングカーで行きつけば、後はより高速で大型の車両で「定住循環圏」中心のマルチコアや高速道路の旅客・貨物複合インターチェンジへと移動し、遠距離移動が可能となる。こうした移動に関わるエネルギーも「定住循環圏」を繋いで地方ブロック全体でリンクされたエネルギーのネットワークで賄われることになる。

次の2050年代にはいると、転換局面は一段落し、海外も含めたローカル&グローバルな相互交流により共進化が進む時代となるだろう。そうしたグローカルな進化を支える知的インフラとして「緑の大学院」のグローバルネットワーク版が望まれる。

コロナ危機に対応する「グリーンレンジャー」の配置

2050年までの転換工程表を提示したが、まずは目前のコロナ危機からどのように抜け出るかが大きな課題である。コロナ危機の長期化によって、大都市部を中心に失業者や生活難民が発生している。今こそ、今後の循環型社会への転換を展望し、再生可能なエネルギーや資源の多くが存在する農山漁村をよみがえらせる先行投資的な事業が必要である。

参考になるのが、世界大恐慌期に当時のフランクリン・ルーズベルト米大統領が結成させた「民間国土保全隊」である。当時、凄まじい失業の嵐の中で、失業青年対策もかねて行われた政策である。50万人を超える若者たちが全米2650ヶ所のキャンプに入り、地域のベテラン住民と一緒植林や公園整備等の環境保全に取り組んで将来に残る整備を行った。資源保全、若者の失業対策・教育訓練、地方の人材活用と経済活性化を組み合わせた「民間国土保全隊」は、ニューディール政策の中で最も評価の高い取り組みとされている。

「民間国土保全隊」にならい「グリーンレンジャー」を結成して、各地域で森林・農地保全、生態系保護、再生可能エネルギー施設の建設、「小さな拠点」や「地域循環強制圏」の形成、次世代型の交通インフラ整備等に取り組んではどうだろうか。これは、「地元の創り直し」に取り組むことであり、循環型社会への先行投資となる。全国各地でがんばっている地域おこし協力隊との連動も期待される。

おわりに

今一度、100年後に残るものを創ることができているか、そういう暮らしをしているのかを問いたい。世の中を一気に変える革命は困難で副作用も大きい。循環型社会への転換戦略としては、浸透戦術のように、少人数のグループや小規模な地域ごとに、現在の「大規模・集中・グローバル」一辺倒の社会経済構造をすり抜け、「小規模・分散・ローカル」を軸に再生した持続可能な地域社会へ向かい始めることが重要である。

現在、社会や経済の中枢に座っている人々は、「大規模・集中」を先導し、それで「出世」してきた。自らが歩んできた道の誤りを認めることは簡単ではないが、「創造的破壊」を行わない限り未来への扉は開かれない。現在の社会の間違いと行き詰まりを真摯に認め、安易な過去の継承に逃げ込むことなく、新しい社会づくりに踏み出す必要がある。私も同年代だが、何か志を立てて事を成すには十分な時間を持っている。私たちが次の世代に残すことができるものは、「この年にしてはあの人は頑張っていたんだな」という記憶でしかない。そうした記憶のリレーこそ、長い目で見たとき、地域や組織を良くしていくものではないだろうか。

※本日の報告は、2021年から主催している「2020~2050 循環革命における地域社会の未来像を描く全国研究フォーラム〜地元から世界を創り直す〜」の報告資料集が土台となっている。より具体的な情報を得たい方には、そちらの参照をお勧めする。

(本稿は、2022年3月1日に開催したIPP政策研究会における発表を整理してまとめたものである。)

〈参考文献〉

カール・ポランニ—(吉沢英成ら訳)、1975年、『大転換—市場社会の形成と崩壊』、東洋経済新報社。

ディビッド・スローン・ウィルソン(高橋洋訳)、2020年、『社会はどう進化するのか』、亜紀書房。

デイビッドモントゴメリー&アン・ビクレー(片岡夏実訳)、2016年、『土と内臓—微生物が創る世界』、築地書館。

パブロ・セルヴィーニュ&ラファエル・スティーブンス(島取絹子訳)、『崩壊学』、草思社。

藤山浩、2015年、『田園回帰1%戦略』、農文協。

藤山浩、2019年、『小さな拠点をつくる』、農文協。

藤山浩、2019年、『循環型経済をつくる』、農文協。

藤山浩、2020年、『日本はどこで間違えたのか-コロナ禍で噴出した「一極集中」の積弊』、河出書房新社。

ラグラム・ラジャン、2021年、『第三の支柱—コミュニティ再生の経済学』、みすず書房。