はじめに

本稿では、人口減少時代における地方創生について、地方自治体による政策の検証を行う前提で人口に関する話を取り上げる。はじめに、現在の人口がどのように変動しているのかを客観的にみていく。その上で、地方創生戦略(まち・ひと・しごと総合戦略)が推進された2015年度から2019年度までの5年間の人口変動に注目し、政府が意図していた地方創生がいかに実現したのかを検証する。その後、2020年初めに新型コロナが発生し、人口動向が大きく変化したことを踏まえ、人口減少対策を含めた地方創生を、今後どのように考え進めていくべきなのかについて、皆さんと一緒に考えてみたい。

1.日本人口の現状

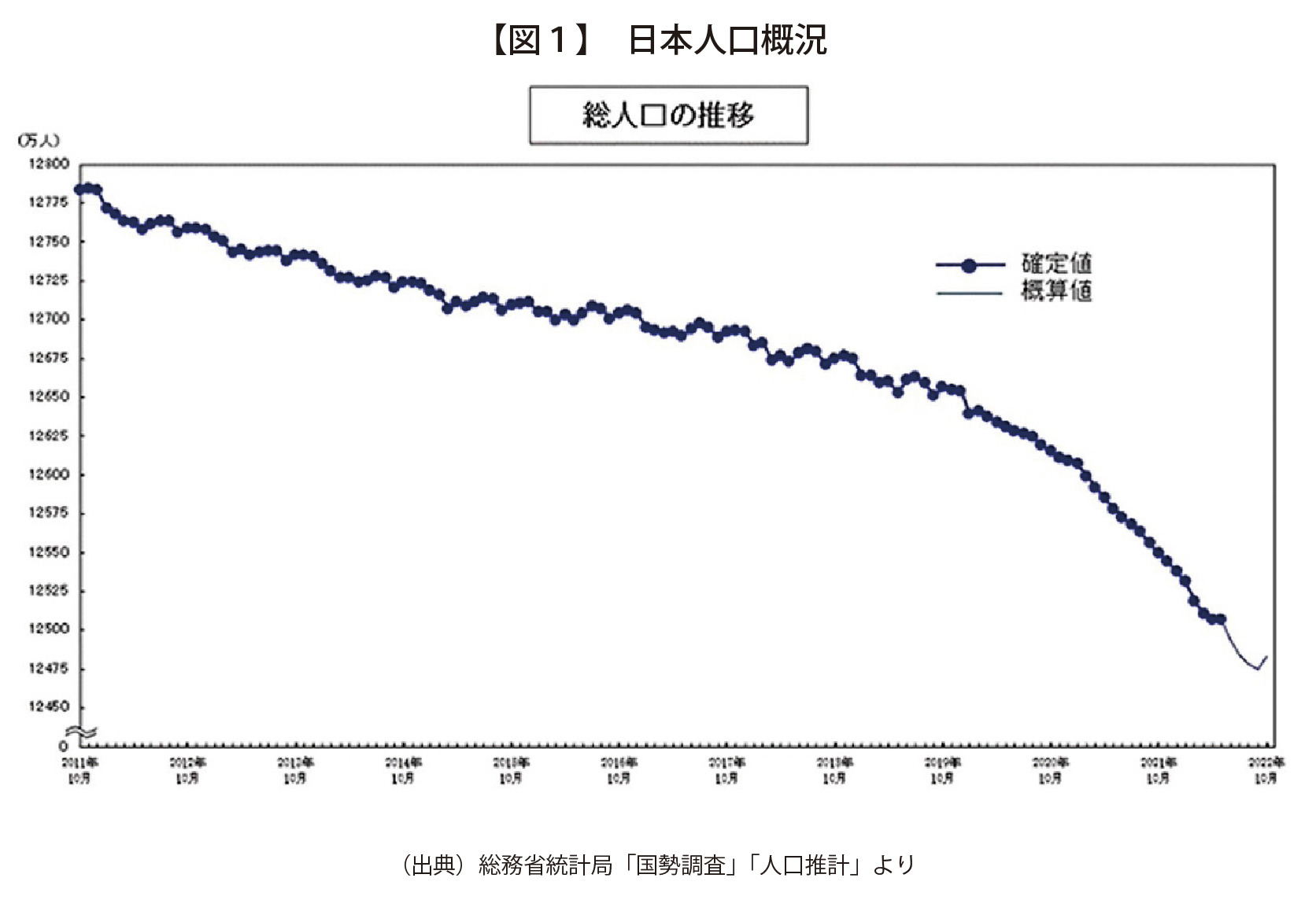

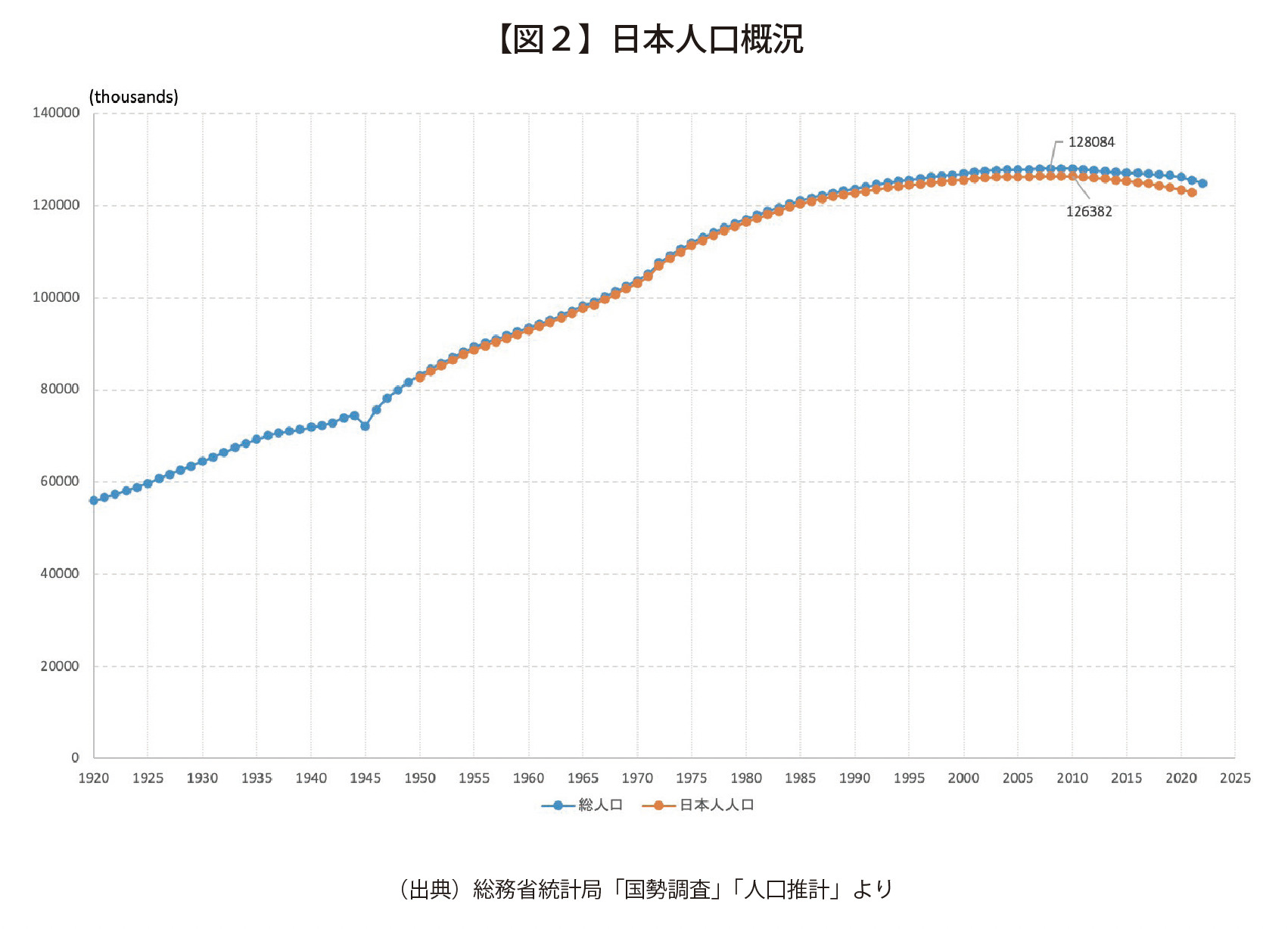

まず、現在の日本の人口を確認する。図1は、総務省統計局が公表している数値をグラフにしたものである。人口が減少していることが毎月確認できる。図2はもう少し長期にみた数値である。総人口と日本人人口の別に図表化しており、両者の差分が外国人人口である。徐々にではあるが、外国人人口が増加していることがみてとれる。

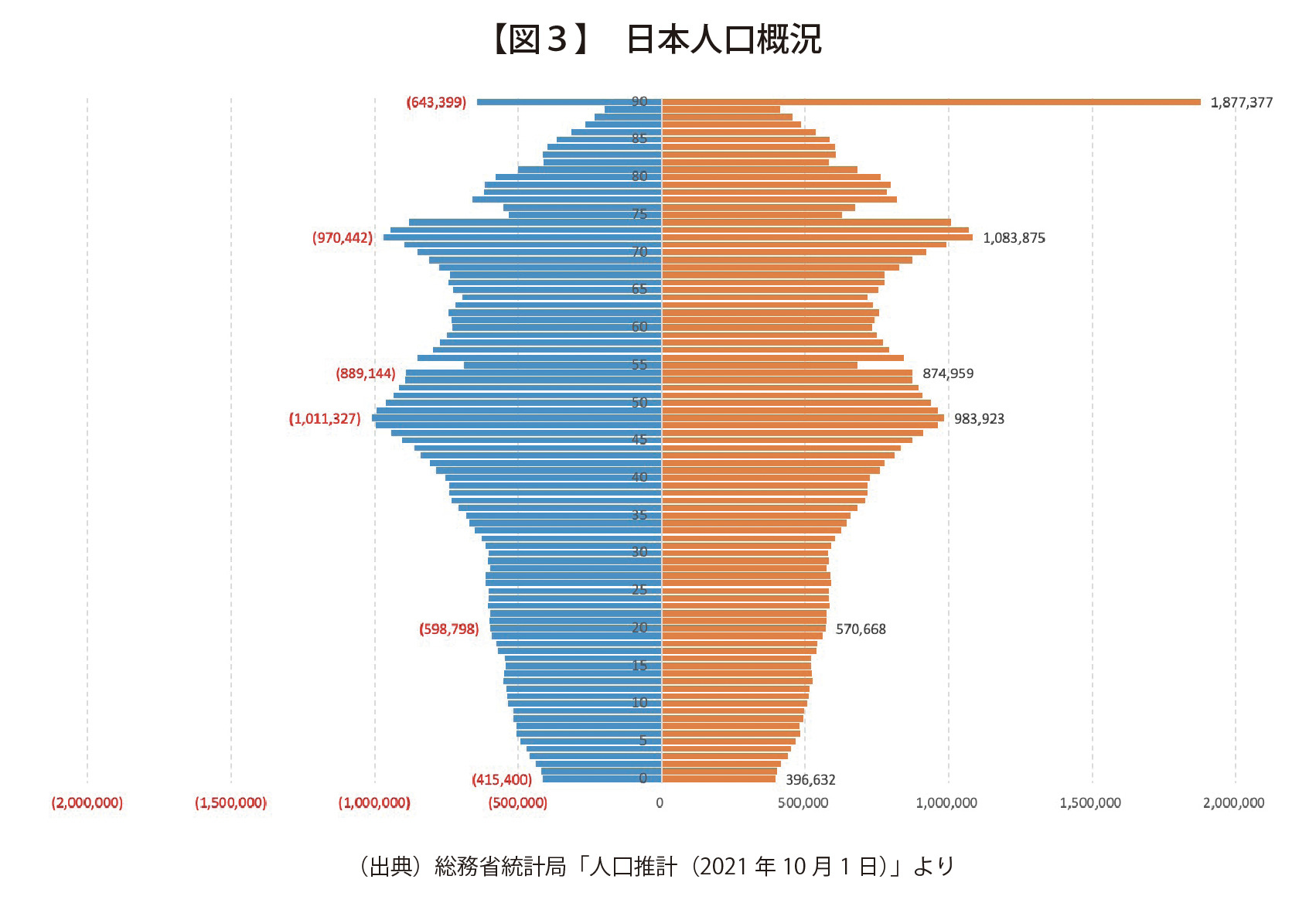

日本では長らく、少子化によって人口が高齢化してきた。そのことを確認するために一番適した資料が、人口ピラミッドである。かつては綺麗な富士山型をしていたが、今はピラミッドとは到底いえない、むしろピラミッドの下に眠っている棺のような形になっている(図3)。日本の少子高齢化の現状を見事に表現する形である。

これら(図1〜3)が日本の現状である。人口現象は様々な要素が絡んで形づくられている。

2.人口変動を規定する3つの要因:出生、人口移動、死亡

人口変動を規定する要因

ある一時点における人口の静態を基本人口とした場合、出生によって人口は増え、死亡によって人口は減る。人口学的方程式はN(t+h)=N(t)+B(t:t+h)−D (t:t+h)+IM(t:t+h)−OM(t:t+h)で表され、<基本人口+出生—死亡+転入—転出>という単純な足し算と引き算で変化していく。エリアを限定した場合は、人口移動が非常に大きな変動要因となる。出生と死亡で決まる「自然増加」は、その趨勢が比較的安定している。それに対して人口移動を主とした「社会増加」は政策要因、あるいは経済要因等によって大きく変化するために傾向が大変読みにくい。しかしながら、人口は出生と死亡と移動の三つの要素でのみ変化するため、他の事象に比べれば変動要因が少なく、将来の動向も読みやすいともいえる。

また、人口を政策的に捉える場合、様々な社会要因と人口変動の関係を分析することが重要になるが、その本質は、我々のライフコースと直結しているという認識であろう。人口変動の要因である出生と死亡、そして移動は、まさに我々の一生涯を通じて経験するライフイベントである。そのため、出生から移動、そして死亡という一連の流れを確認することで、我々の人生を考える一つのきっかけともなる。

人口変動要因① 出生

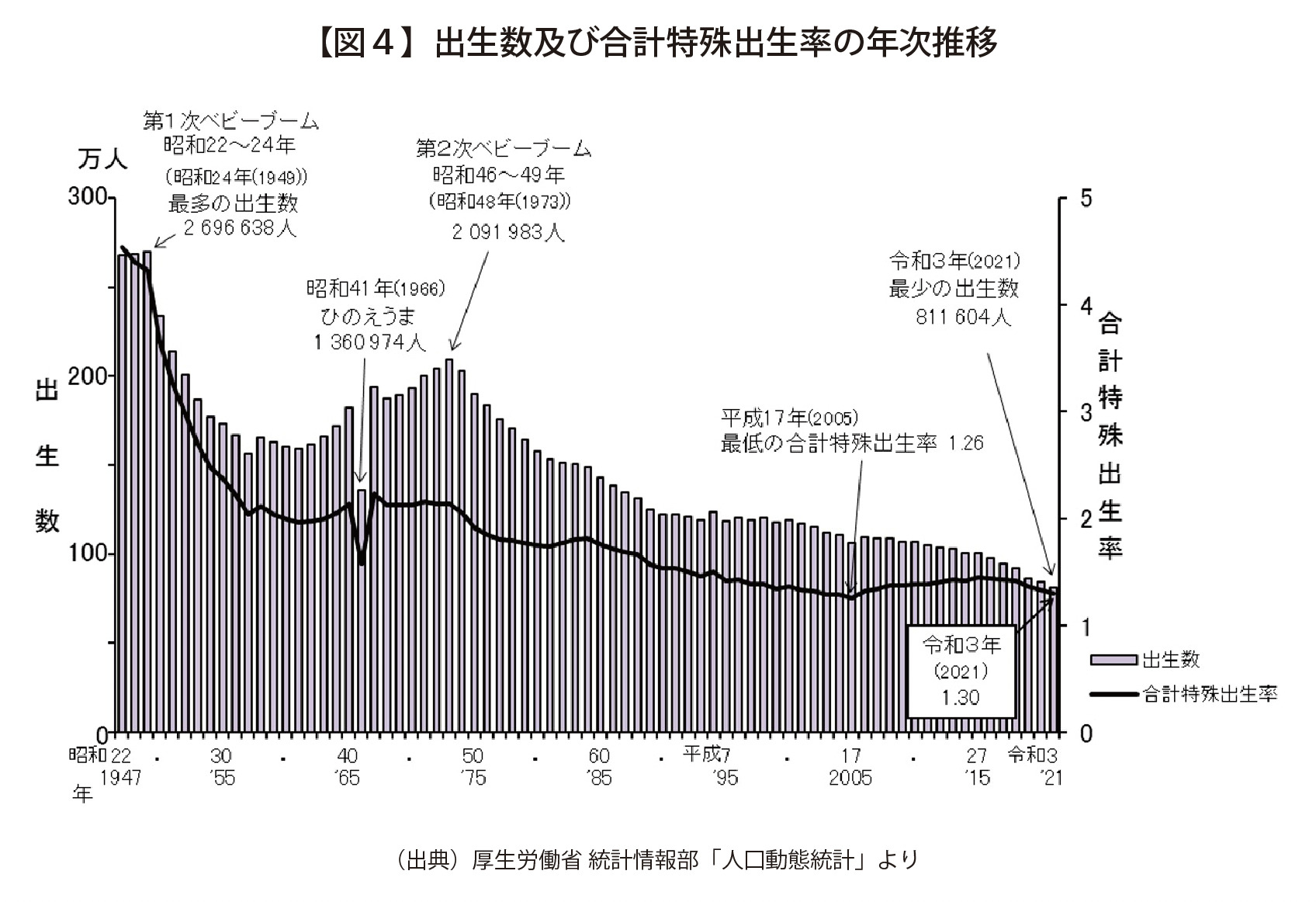

図4は毎年6月に厚生労働省が公表する人口動態統計の最新資料の一つである。近年の出生数の減少が一目瞭然である。戦後の推移は誰もが自身で確認できる形で公表されている。ベビーブーム、第2次ベビーブーム、そしてそれ以降の人口減少。このように出生数の推移が一目でわかる。また、合計特殊出生率(一人の女性が生涯に持つと仮定される出生子ども数の平均値)も図4にグラフ化されている。この数値からも出生の動向が確認できる。2021年の出生率は1.30であった。

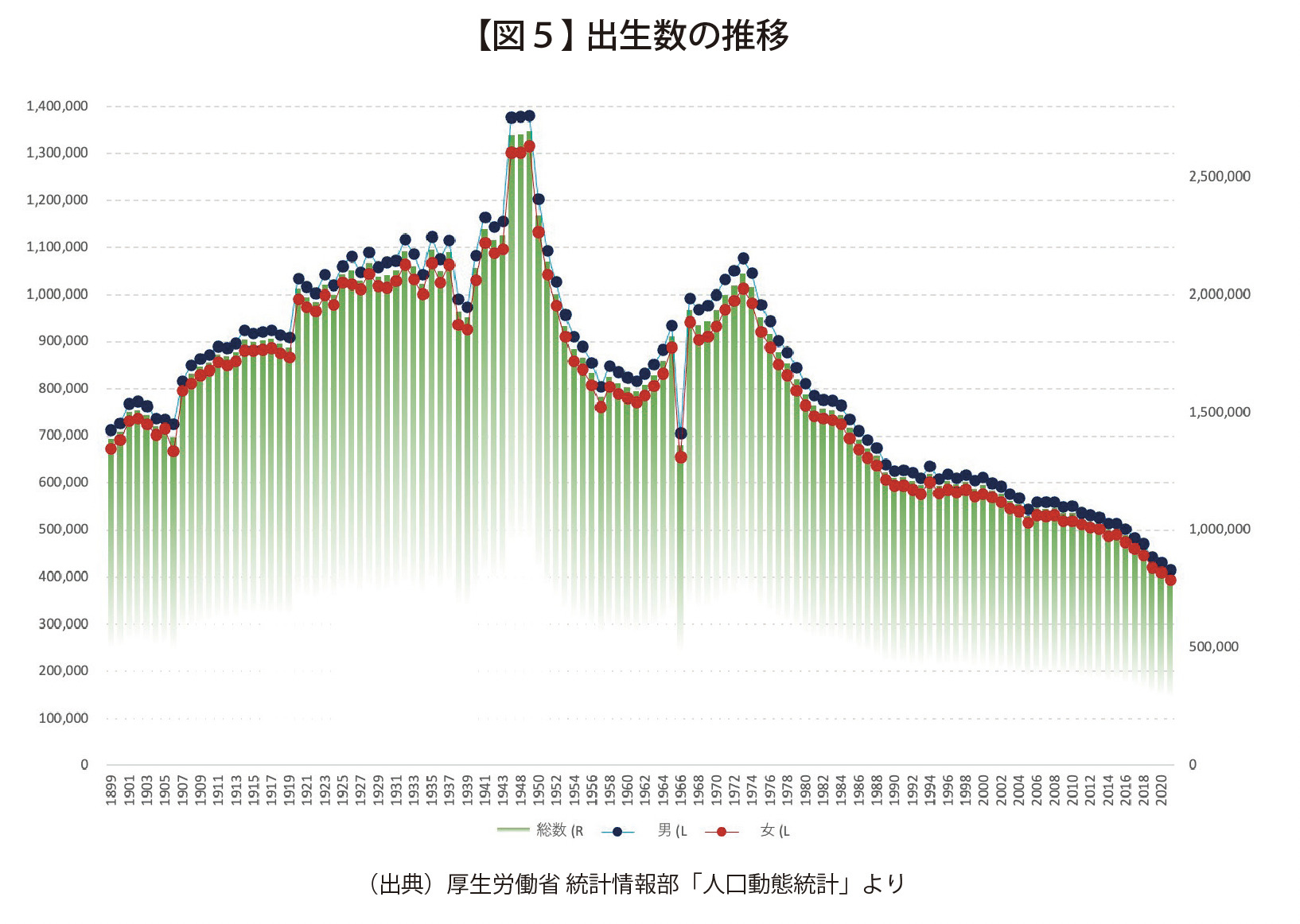

図5は、出生時の男児と女児別にみた出生数である。青が男児の数、赤が女児の数を表す。出生時においては男児のほうが女児より多いが、年間の死亡数は男性のほうが多いため、現存する男性と女性の性比をみると、女性のほうが多くなる。このように、出生動向から様々な情報を得ることができる。

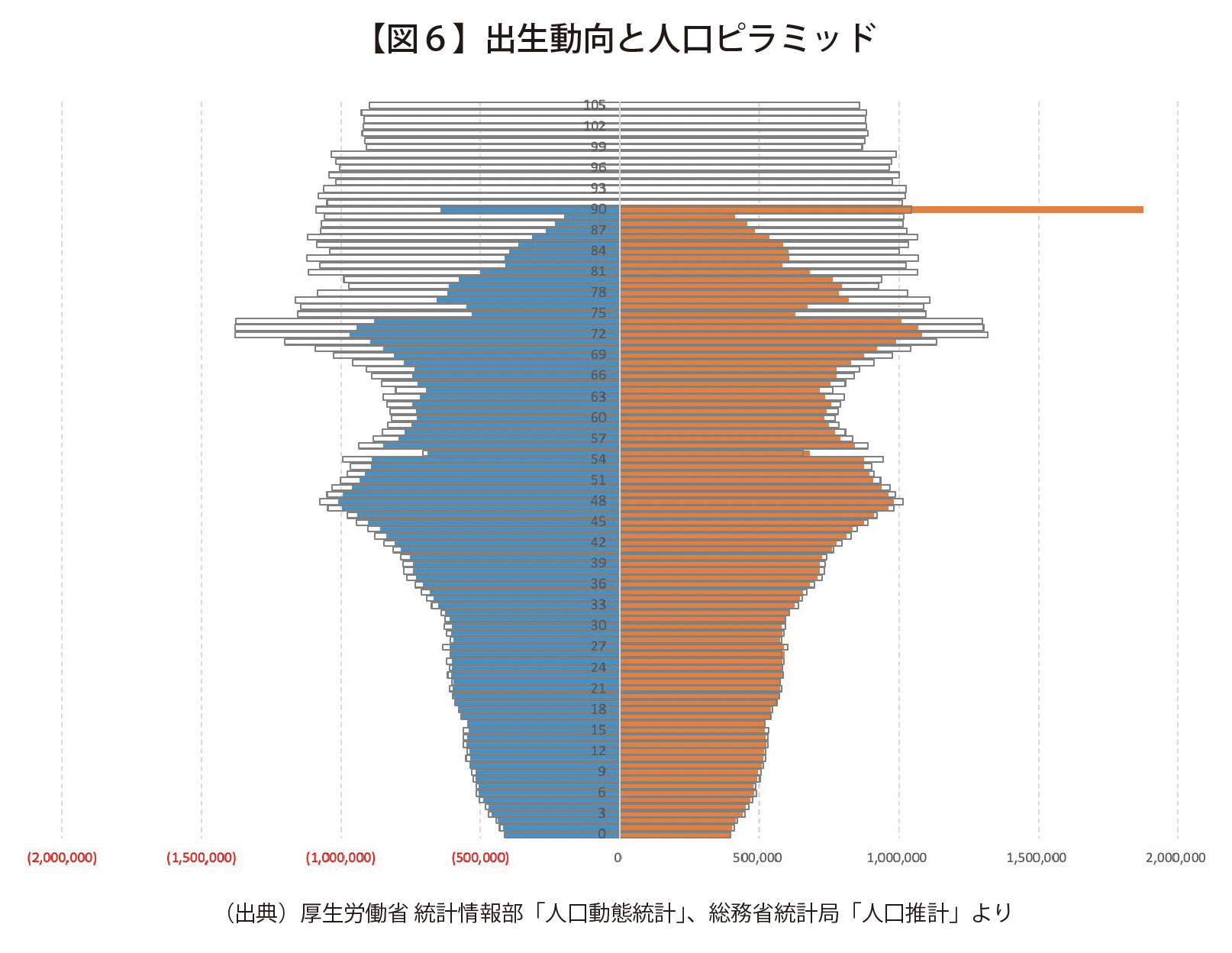

図6は図3の人口ピラミッドに、男児と女児に分けた出生数の年次グラフを重ねたものである。グラフの下方は概ね一致する。これは、出生動向を確認すれば、現在の日本の人口がどのような形をしているのかを概ね把握することができるということを意味している。出生動向をみることで、日本の人口がいかに高齢化しているかをかなり正確に推測することができる。

グラフの上部は、戦前に生まれた人であるため、亡くなっている人が多く、二つのグラフのギャップは高年齢の所で大きくなっている。ちなみに、戦争期間中における出生数と年齢別人口との関係が興味深い。概ね日本人が亡くなる年齢は65歳以上に集中しているが、戦争を経験した世代の人口のなかには、出生数の半数以下になっているところもある。人口ピラミッドの観察、出生数と年齢別人口との比較によって、歴史的にどれだけ大きな出来事があったのかを追想することもできる。

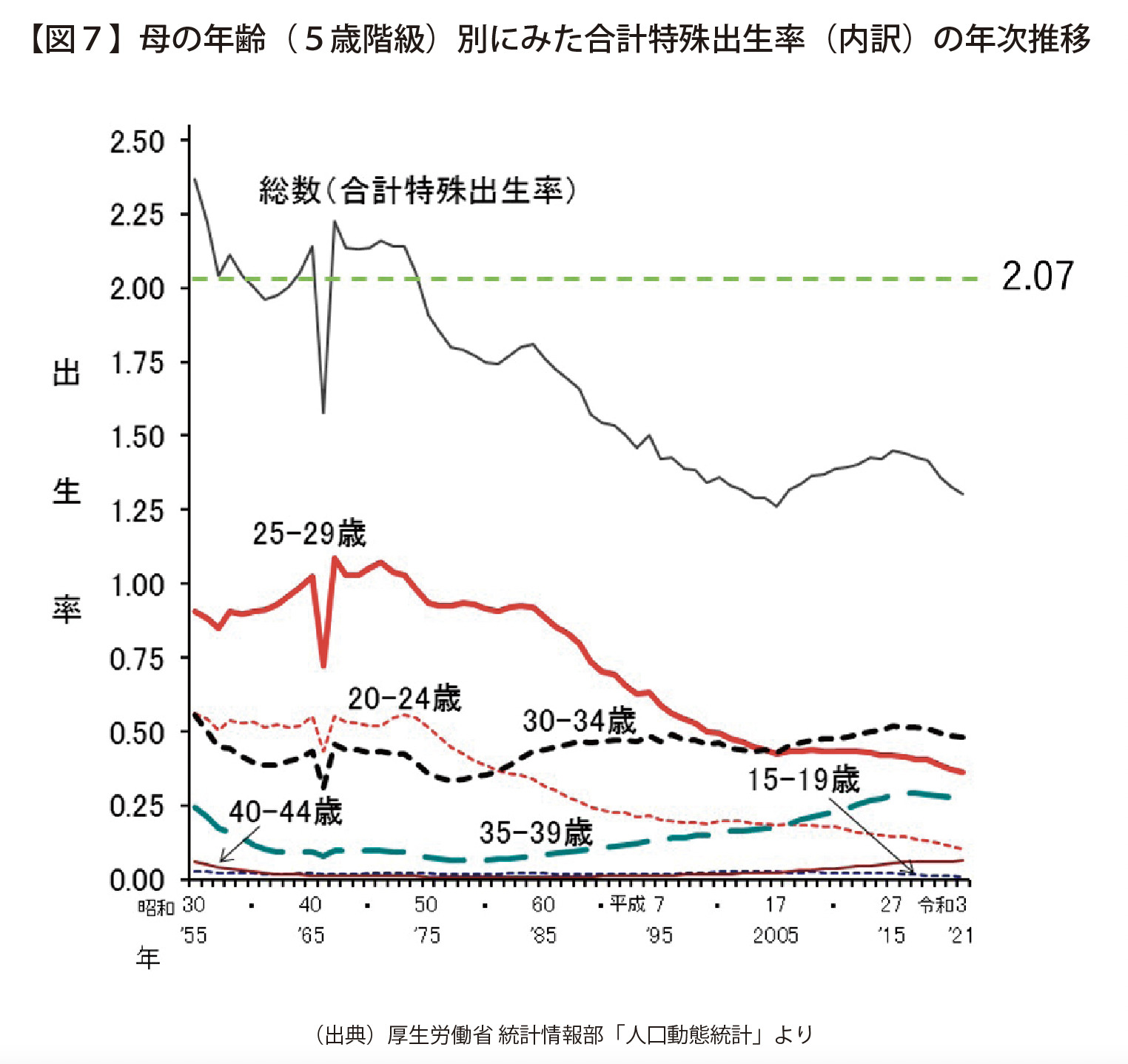

出生動向については、合計特殊出生率の推移をみることでより多くの情報が得られる。図7が全体の出生率の変化である。2005年頃からわずかに上がったが、ここ数年再び下がっている。なぜこのようになっているのかは、年齢別の出生率を観測することで理解しやすくなる。

かつて出生率が一番高かったのは25〜29歳の女性(赤線)であった。この年齢の出生率は、合計特殊率が底を打った2005年まで、大きく落ちている。その後安定する兆候がみられたため、日本の人口が少し回復するかと考える向きもあったが、現実にはその後緩やかに低下している。20代後半よりも出生率が高くなったのが、30代前半(黒の点線)である。2005年をきっかけとして、25〜29歳と30〜34歳の出生率が逆転し、同時に20〜24歳の20歳前半の出生率を30代後半の出生率が追い抜いた。すなわち、2005年以降の出生率の一時的な上昇は30代女性が牽引したと説明がつく。ところが、最近では30代女性の出生率も下がってきており、全体の出生率が低下傾向にある。

もう一つ注目すべき指標は、人口置換水準である。人口置換水準とは、この水準であれば人口は将来的に減らないという数値である。日本ではこれが2.07(黄緑の点線)である。ちなみに、乳幼児死亡率の高いアフリカ諸国の一部には、3又は4の人口置換水準がないと人口が維持できないというところもある。日本や韓国、中国等は、2を少し上回る数値が人口置換水準となっている。

人口置換水準と実際の合計特殊出生率とのギャップが、人口増減分となる。日本では2021年時点で1.30であるが、これを2.07で割った数値が、維持可能な人口の水準を示している。日本は60%強であるため、このままいくと60%ずつしか人口が維持できない。すなわち、3分の1ずつ人口が減っていくことになる。これが低いか高いかという感覚は人により違うが、国単位でみるとかなり低い出生水準といえる。

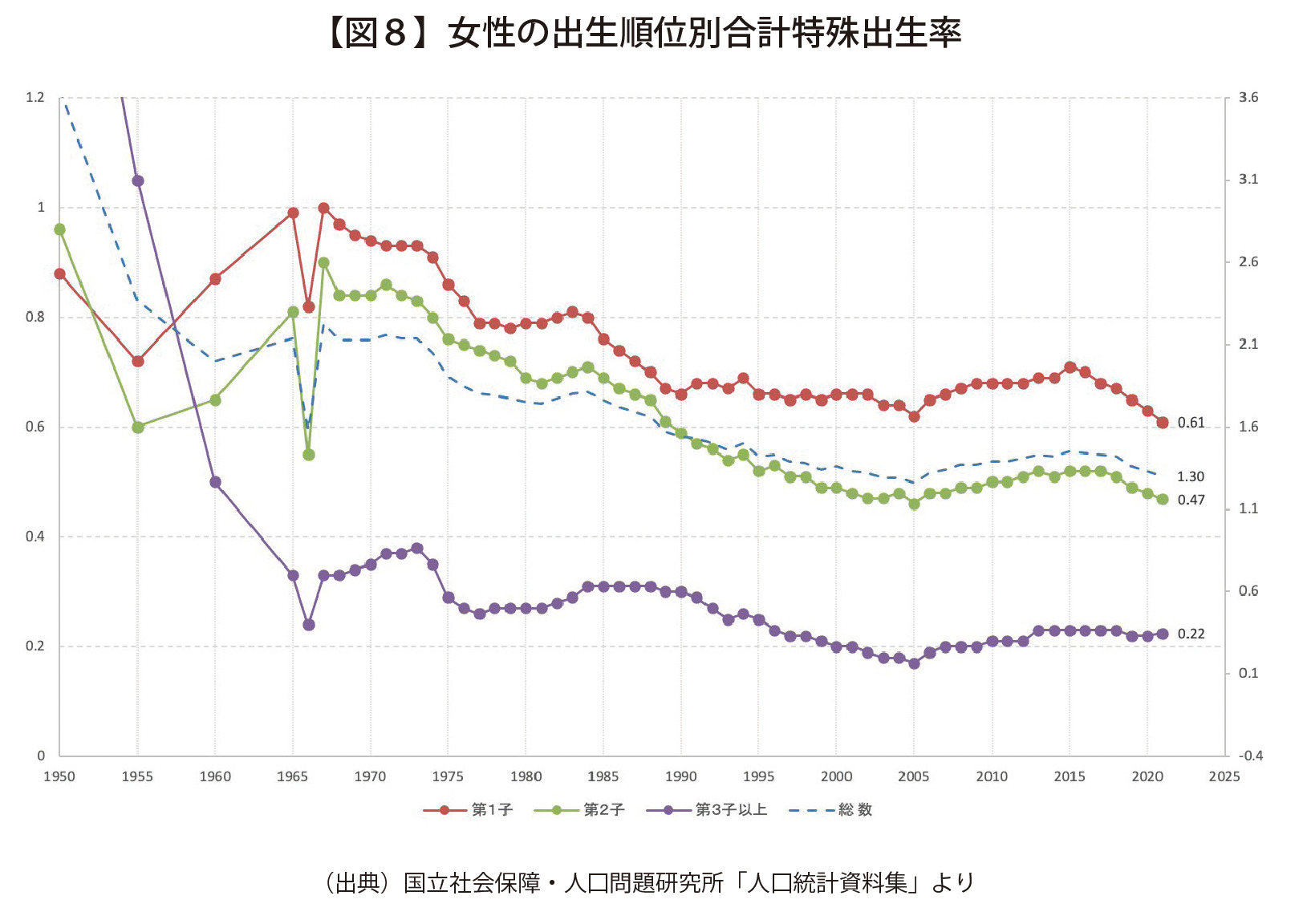

出生率は、出生順位別にも観測できる(図8)。わかりにくければ、兄弟数と読み替えても良い。赤線が第1子の出生率、緑線が第2子、紫線が第3子である。戦後すぐは第3子以上の出生率が非常に高かった。それゆえ、全体の出生率も押し上げられていた。しかし最近では、1人目の出生率が0.61、2人目を持つ女性も50%程度で推移している。第3子を出産する女性は2割程度である。

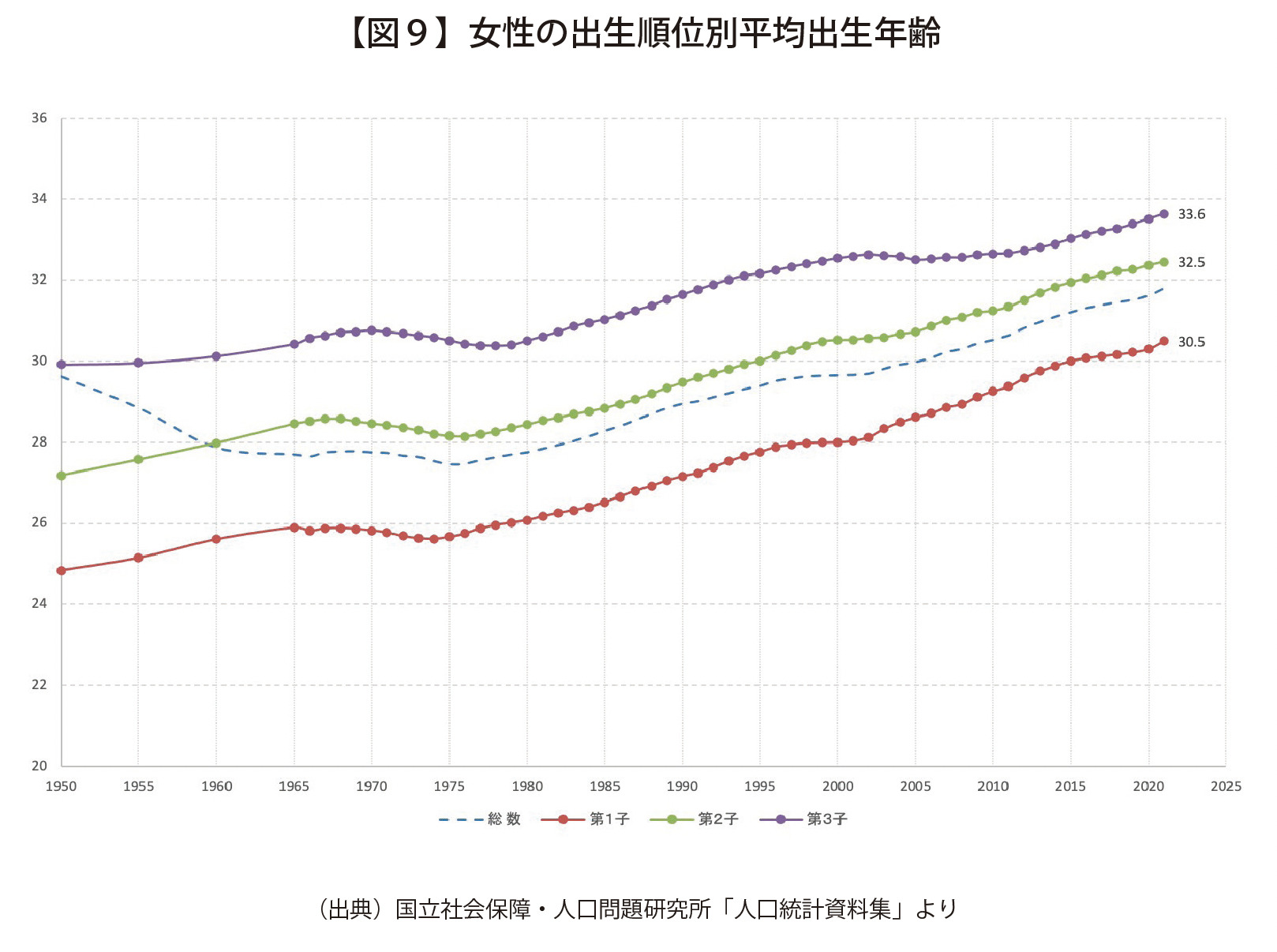

近年における出生率低下の最も大きな要因は、出生開始年齢の遅れであると考えられる。出生順位別の女性の平均出生年齢(図9)をみると、女性の第1子出生年齢は1970年代頃までは25歳程度であったが、そこから徐々に上がり現在は30歳を超えている。もちろん20代で出産する人もいるが、30代になってから出産する女性が非常に多くなっている。

日本の場合は、結婚をして出産するという順序を経て、出生が発生するケースが多い。そのため、出生分析においては、結婚(婚姻)と出生の関係をできるだけ正確に捉えようという試みがなされてきた。出生動向に影響を及ぼす結婚(婚姻)についてもいくつかデータをみてみよう。ちなみに、結婚と婚姻は厳密にいうと別物で、婚姻は婚姻届を出した件数でカウントされる。出生動向基本調査で調べるのは結婚であるが、結婚は基本的に自己申告であり、実際には籍を入れずとも“結婚している”と回答されていれば夫婦としてカウントされる。国勢調査も同様である。

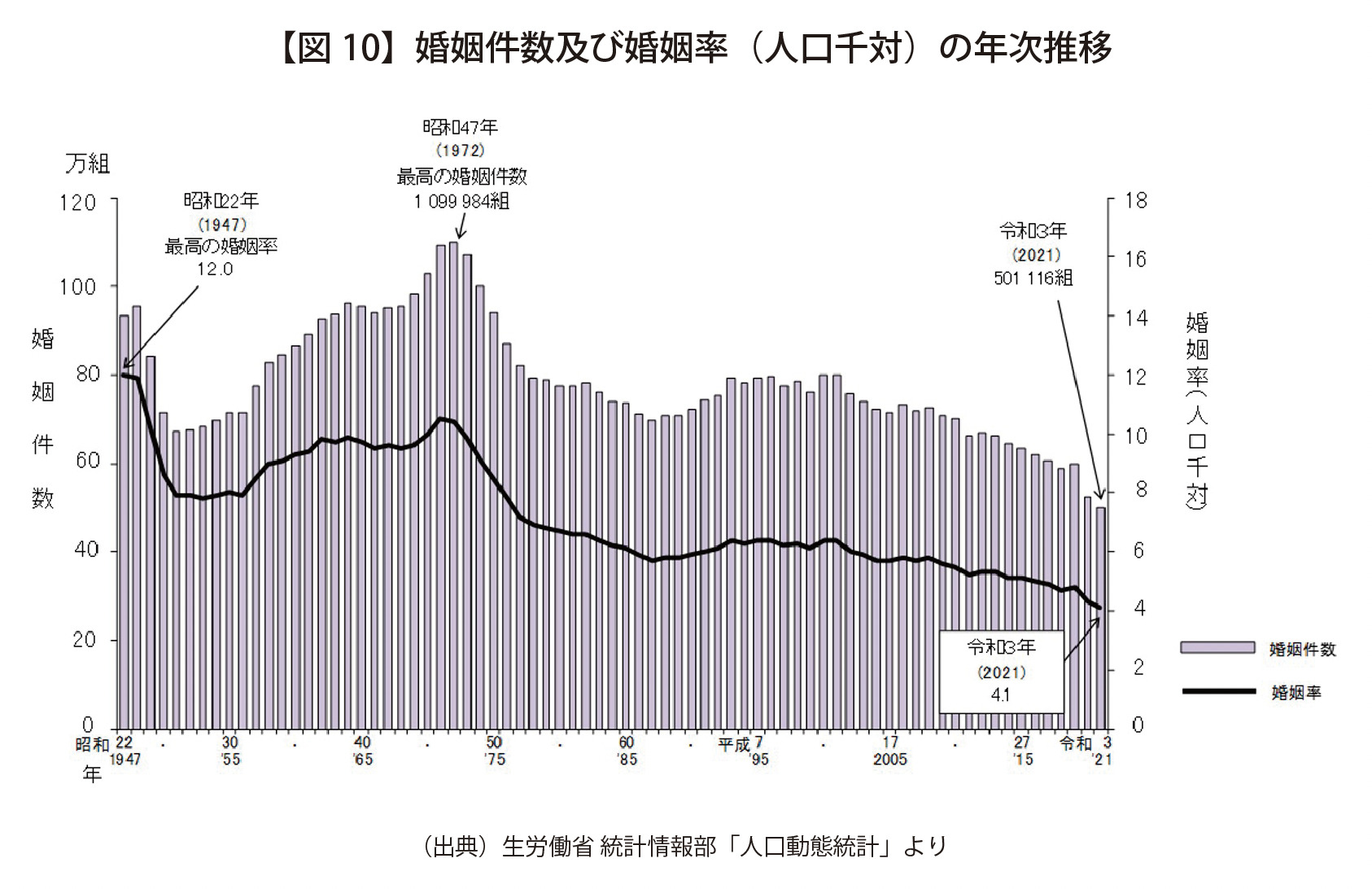

ここでは、婚姻件数をみていくことにする(図10)。婚姻件数は多少増減しながら推移しているものの、おおむね減少傾向にあり、最近になって大きく減っている。背景にはコロナ禍の影響もある。

1970年代前半には、年間で100万組以上のカップルが婚姻届を出していた。現在はその約半分である。日本の場合は、婚姻件数が減ることにより出生にも大きな影響があると考えられている。

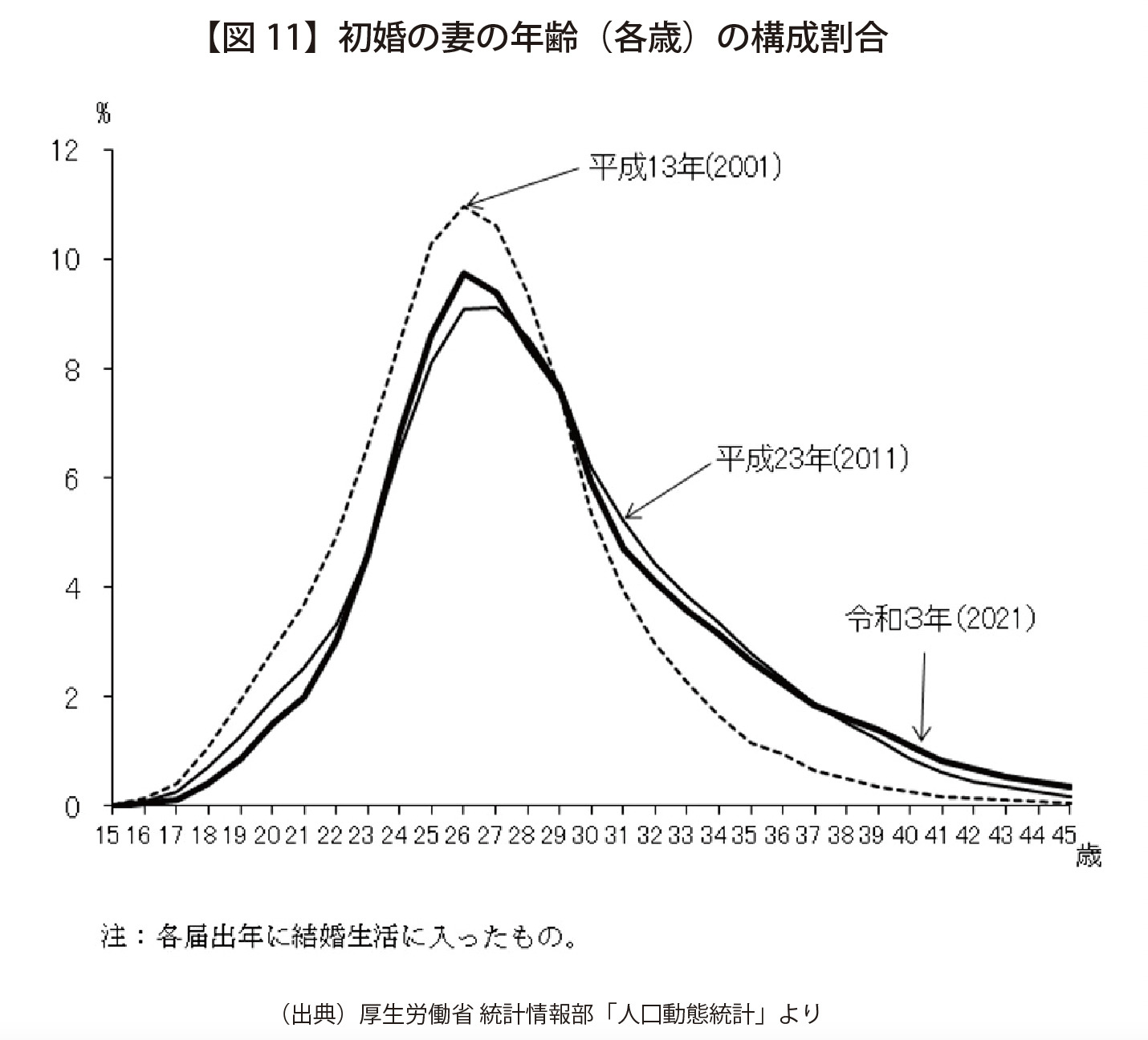

また、初婚の妻の年齢の構成割合(図11)をみてみると、かつては25歳頃が女性の婚姻のピークであった。ところが、そのピークは徐々に高年齢に推移すると同時に、ピーク自体も大きく下がっており、山がなだらかになっている。つまり、婚姻の年齢が多様化しているといえる。とはいえ、緩やかな山があるということは、ここに一つの転機があると考えることもできる。

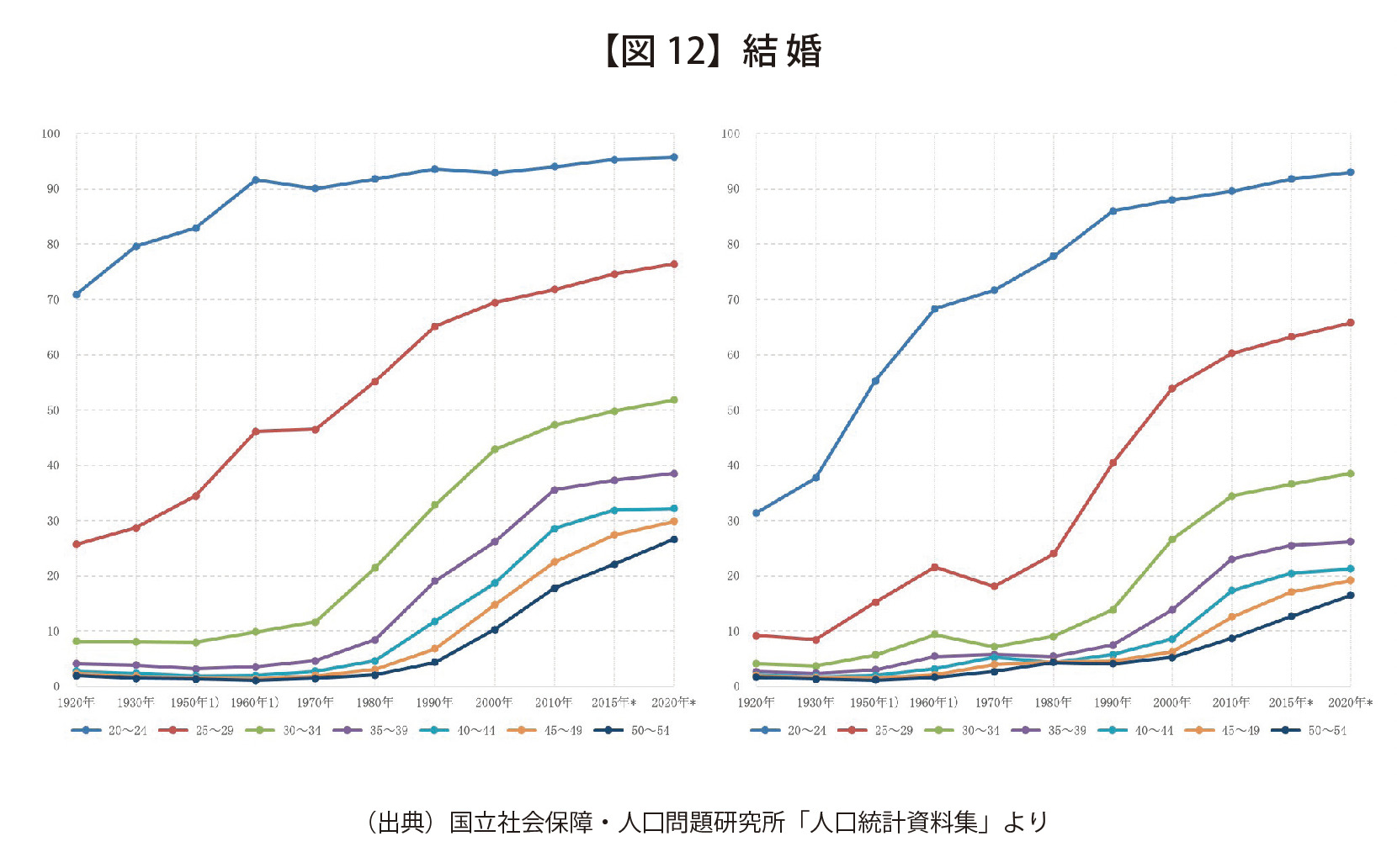

婚姻件数の推移をみると、実際に結婚している人の年齢、あるいは独身の人の年齢が大きく変化してきている。図12は国勢調査による未婚者の割合を示したもので、左が男性、右が女性である。縦軸が未婚者の割合で、年齢別にグラフ化されている。男性と女性を単純に比べると、男性のほうがどの年齢においても未婚者割合が高いということがわかる。例えば、全国から25〜29歳の男性に集まってもらった場合、1920年頃はそのうちの4分の1ぐらいが未婚であったが、現在では約4分の3が未婚ということになる。女性は、1920年頃は20代後半で未婚の人は10%程度であったが、現在では70%近くの約3分の2程度が未婚であるとみて取れる。30代前半ではどうかというと、男性の場合、現在約半数が未婚の状態である。女性の場合でも40%程度が未婚である。少し前までは、男女の出会いがないと言われていたが、表をみると日本社会には未婚者がたくさんいることが推測されるため、出会いがないというのは本当なのかと疑わしくなる。詳しい事情を知るためには、国立社会保障・人口問題研究所が実施する「出生動向基本調査」が非常に参考になる。

第16回出生動向基本調査(2021年)の結果をみると、以前は結婚している夫婦から平均で2人以上の子どもが生まれていたが、最近では夫婦の出生数も減少傾向にあり2人を切っている。また、独身者の意識からは、結婚に対するモチベーションが下がっていることが、調査の結果として出ている。この原因を知るためには、さらに詳しくみていく必要があると同時に、その背景になんらかの障壁があるのであれば、その障壁を取りのぞいていく努力が必要であろう。

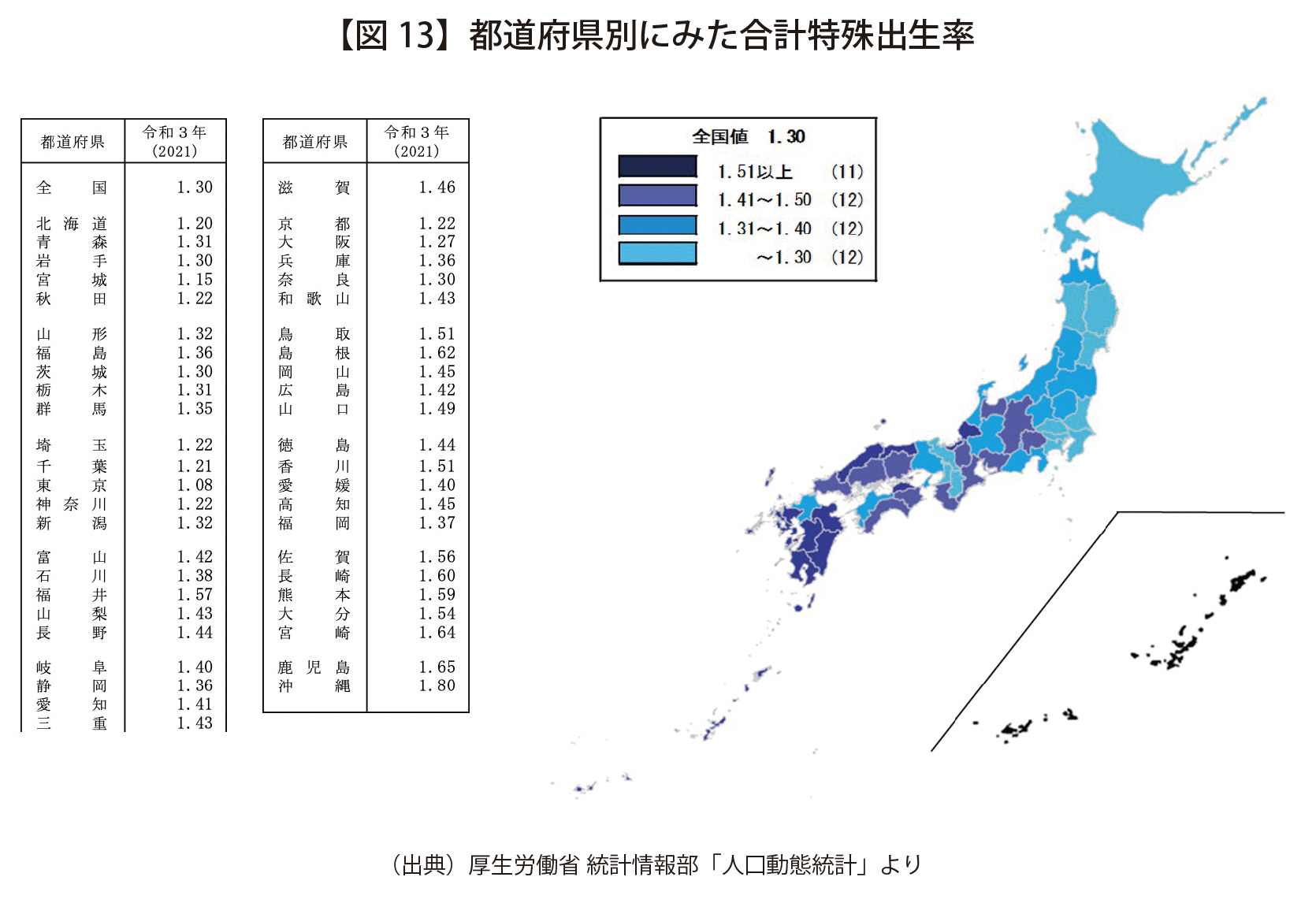

出生率が落ちているもう一つの要因として、首都圏をはじめとする大都市圏における出生率の低さが挙げられる。図13は都道府県別にみた合計特殊出生率である。色の薄い部分ほど出生率が低い地域である。関西圏、首都圏の低さが目立つが、特に若い人口がこれらの地域に集中する傾向にある。このような日本の国土構造のもとでは、出生率を回復させるのは非常に難しいといえる。首都圏等の若者が多い地域で出生率を上げるのが先なのか、あるいは首都圏等に人口が集中しない国土構造にすべきなのかということも議論していく必要があるだろう。

人口変動要因② 人口移動

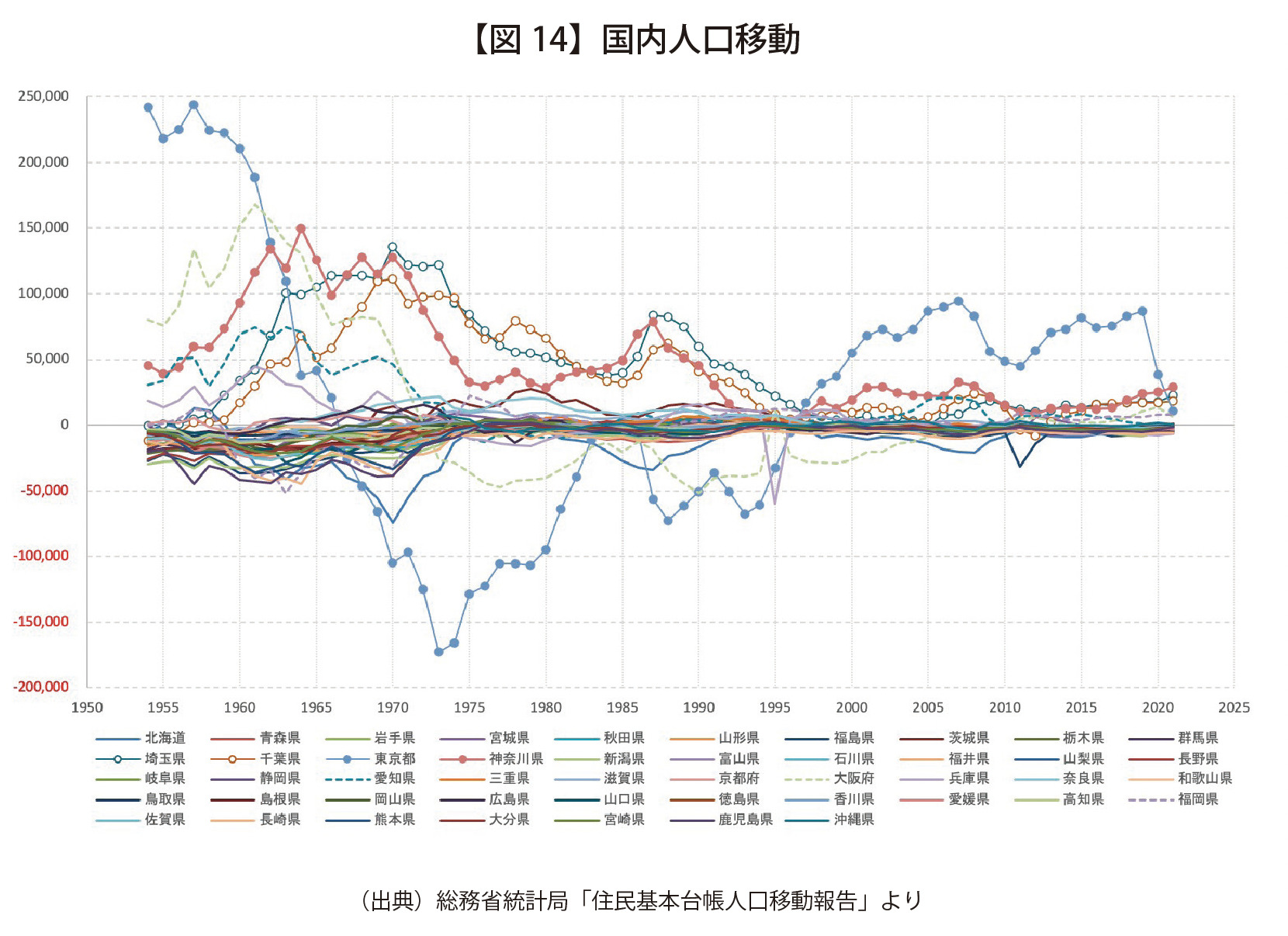

続いて、人口移動についてみていく。図14は、都道府県別に人口がどこに集まり、どこから出ているのかを表している資料である。これも総務省統計局が公表する資料の一つである。

転入超過とは転入から転出を引いた数である。図14でグラフが横軸より上に出ている地域ほど転入超過が多いということを表すが、一番はっきりしているのは東京都(青線)である。人口が東京都に集中していることを端的に表す資料である。続いて神奈川県、あるいは埼玉県や千葉県といった首都圏に、はっきりと転入超過の傾向がみて取れる。2019-2020年に東京都の転入超過数が減っているのは、コロナ禍の影響である。いずれにしろ、コロナ前までは圧倒的に東京都への人口流入が多く、人口が集中していたことがわかる。

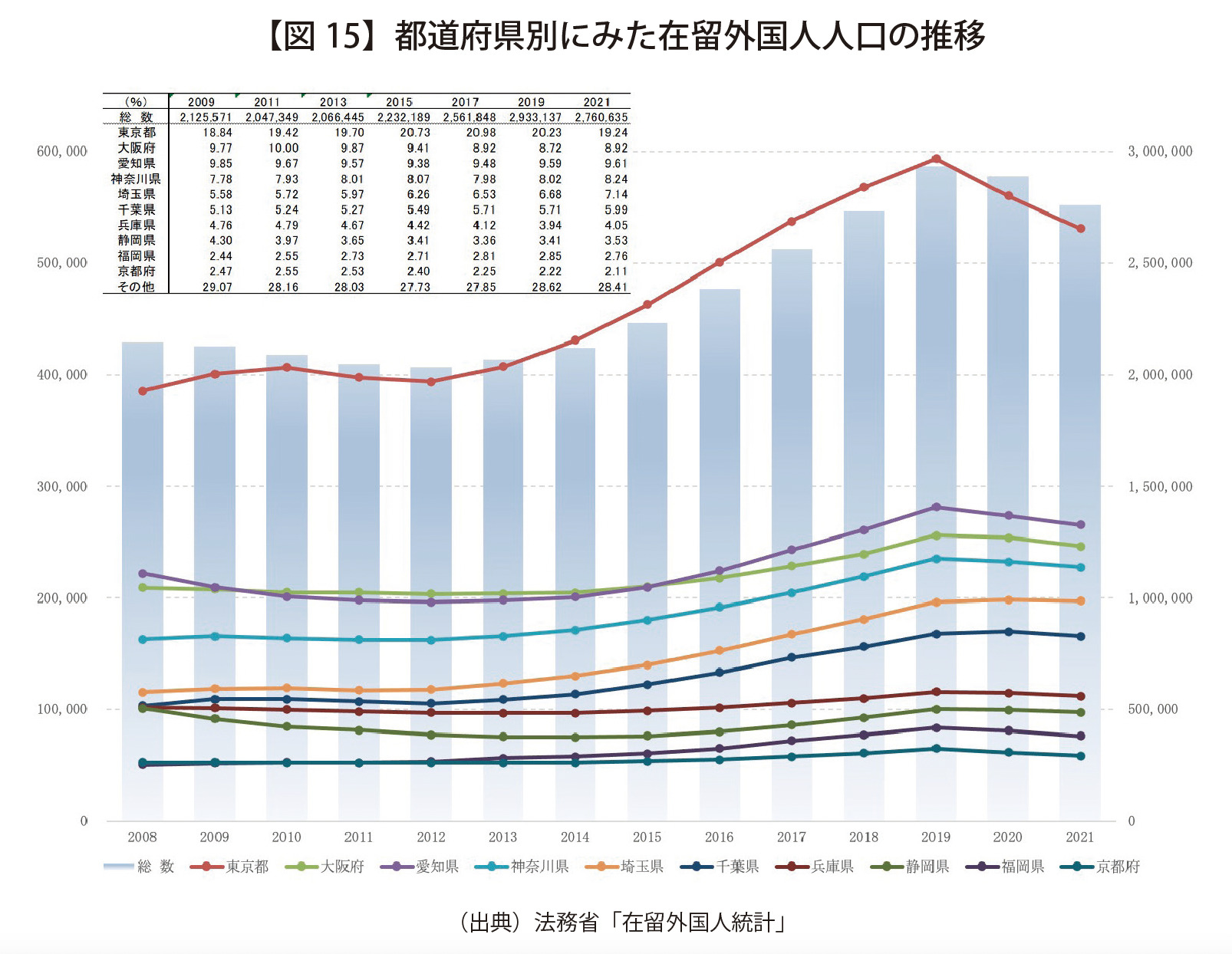

次に、外国人の地理的な分布をみてみたい。図15の棒グラフは日本全体の外国人人口の推移を表しているが、コロナ前の2019年末がピークで300万人弱となっている。在留外国人人口を地域別にみると、東京都(赤線)に集まっていることがわかる。続いて愛知県(紫線)、大阪府(緑線)、神奈川県(水色線)であり、基本的には大都市を抱える都道府県に、日本人のみならず外国人も集中しているという構図である。

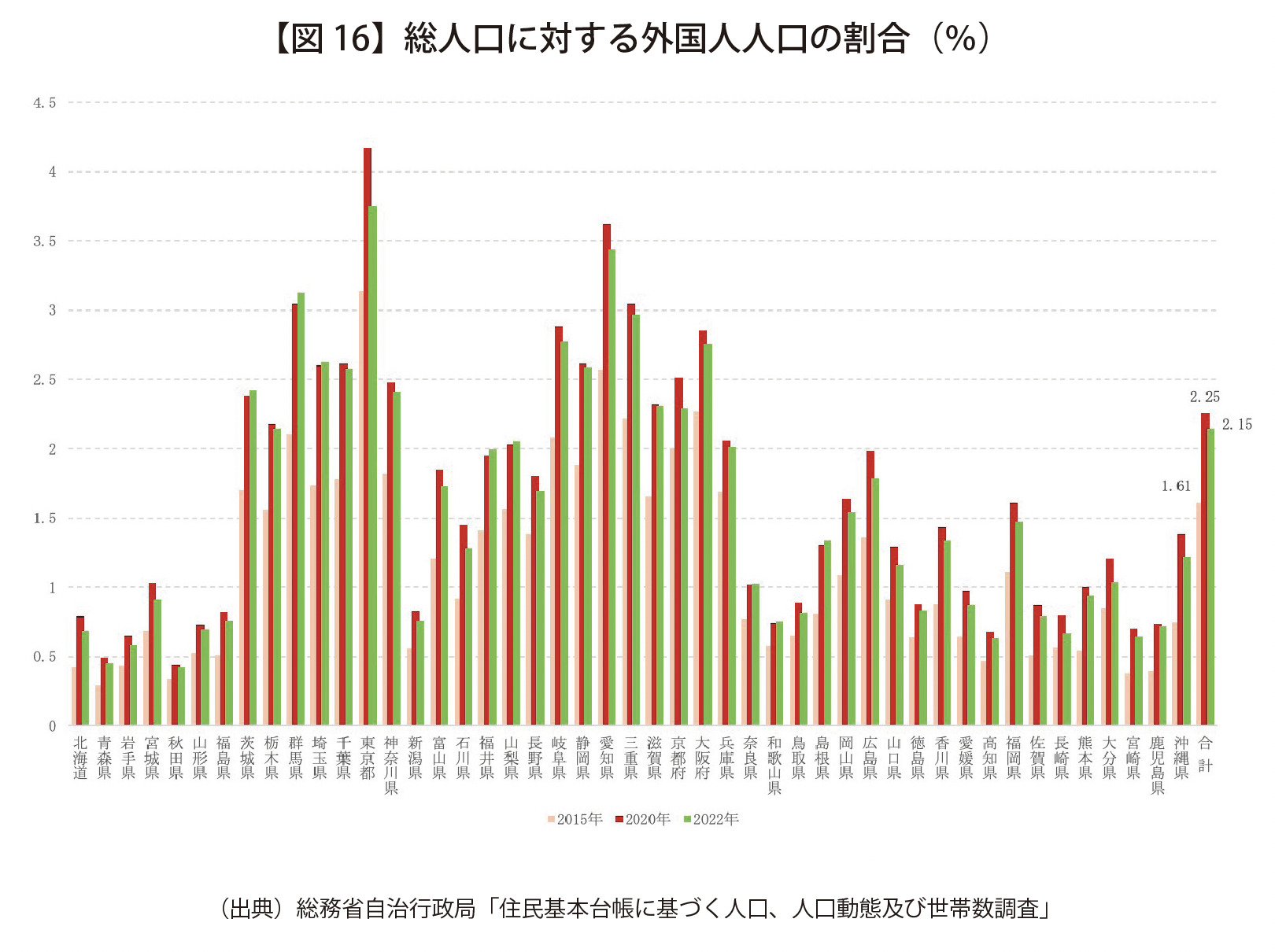

これを、各地域の総人口に対する外国人割合でみると(図16)、やはり東京都の割合が一番高い。日本全体でみると、総人口に占める外国人人口の割合のピークは2.25(2020年)であった。東京都は全国値を遥かに上回っており、愛知県でも多いことがみて取れる。

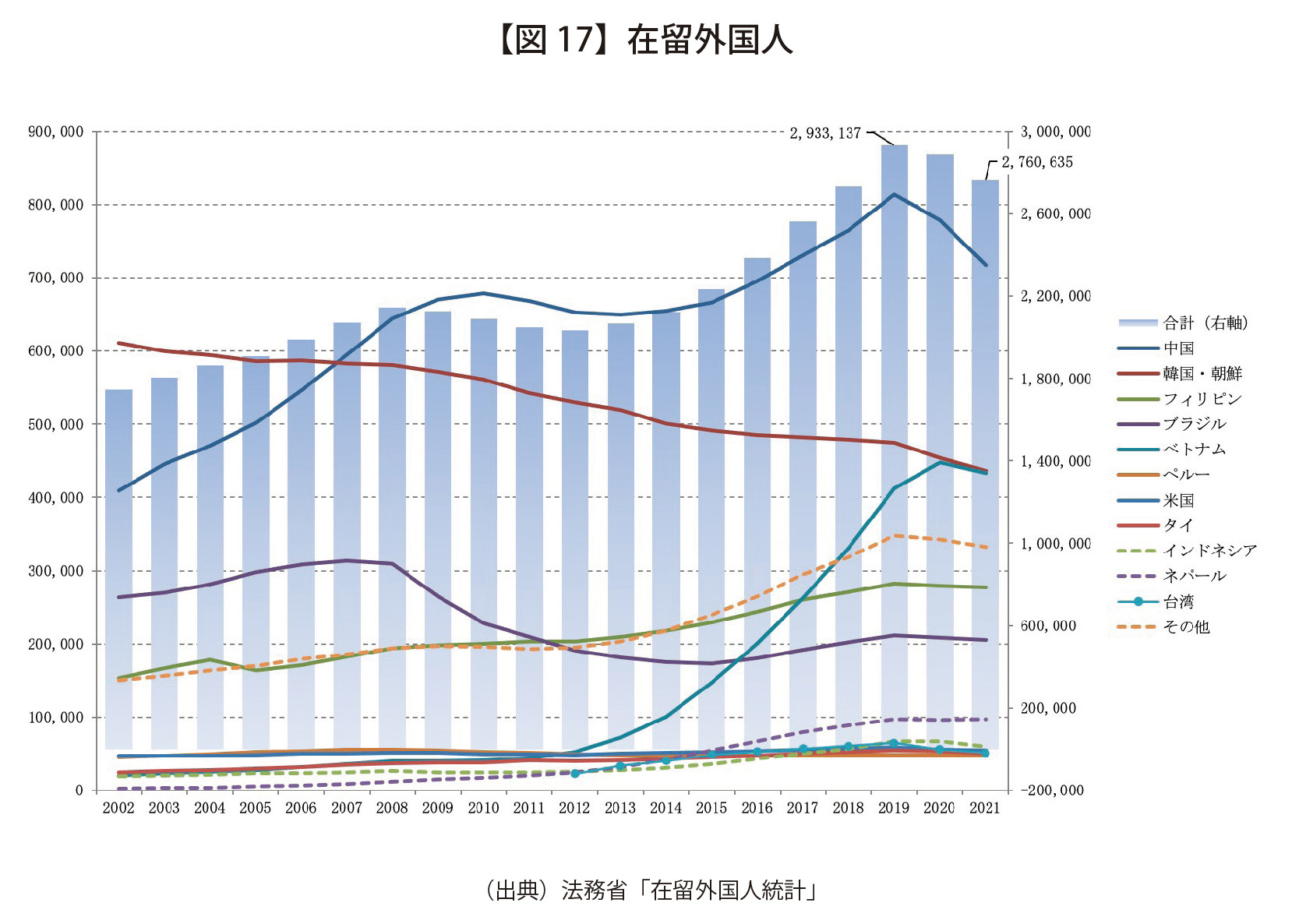

どの国から来る人が多いかというと、図17にある通り中国の在留者が一番多く、2005年頃まで一番多かった韓国・朝鮮の人たちは高齢化に伴なって減りつつある。それに代わって急速に増えているのがベトナムの人たちであり、その多くは技能実習生として在留している。また、フィリピンの人たちも安定的に多くなっている。

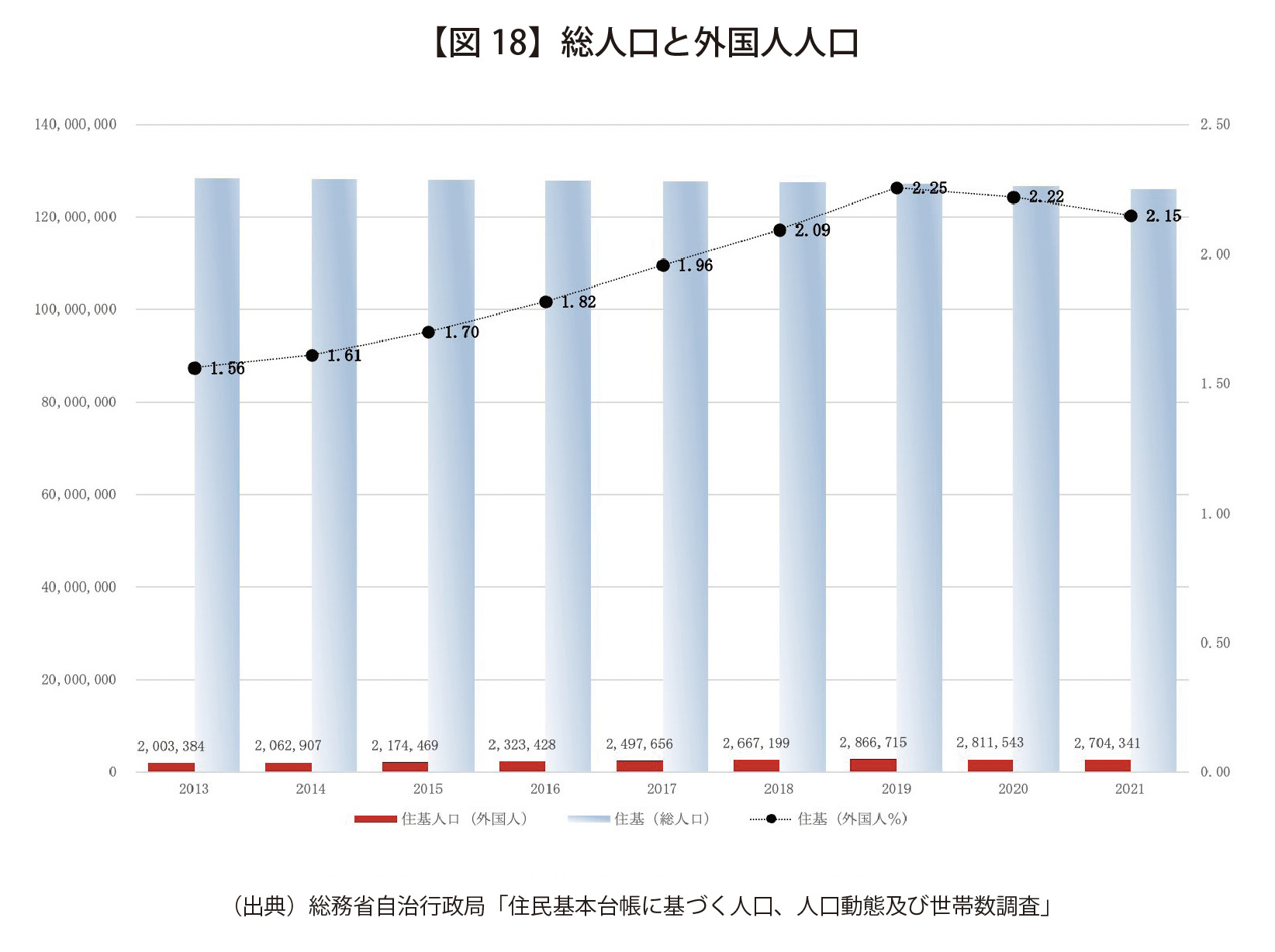

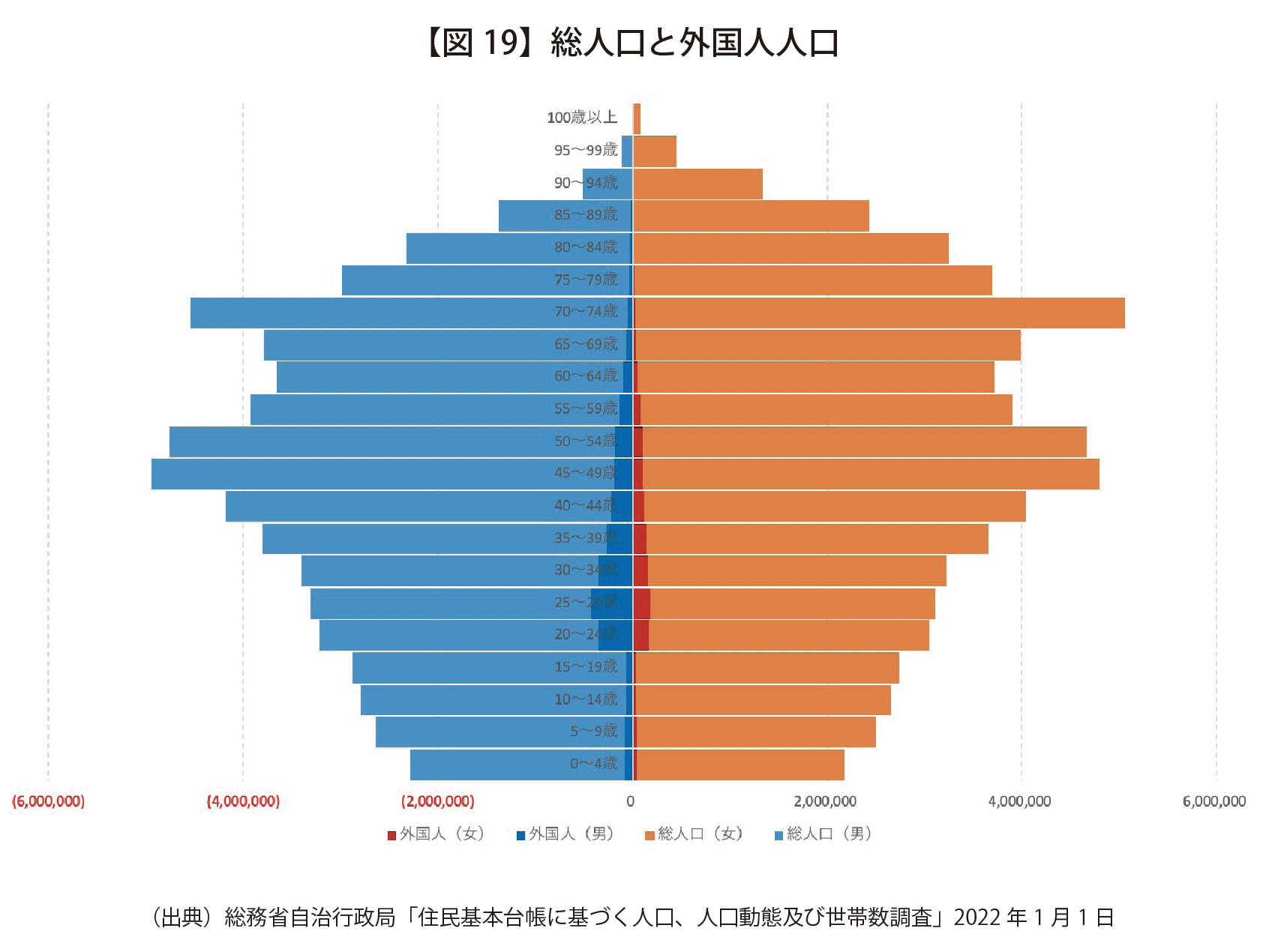

最近総人口の減少が話題になると同時に、外国人人口の増加が注目されている。しかし、図18からもわかるように、ヨーロッパ各国に比べると、日本における外国人は総人口に対して圧倒的に少ない。ただ、外国人人口の年齢構造は日本人人口全体とは大きく異なっており、相対的に若い人が多い(図19)。これは先述の通り、技能実習等の就業目的で在住する人が多いことと関係しており、今後日本の人口全体を考える上でもその動向が注目される。

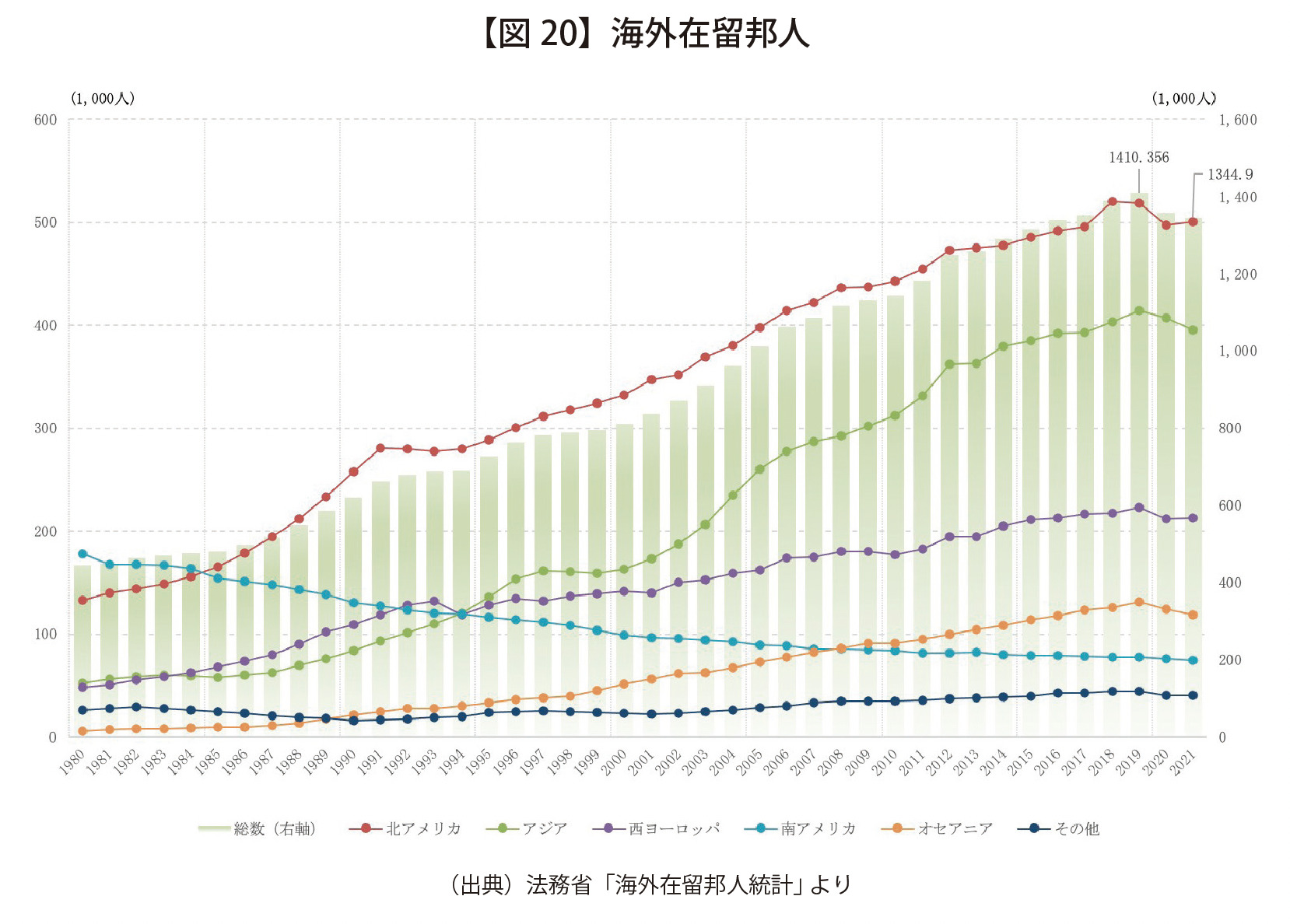

余談であるが、日本人が海外にどれだけ出ているかについて少し触れておこう(図20)。昨今、日本経済の不調に伴い、日本人が流出していると言われているが、実は今に始まったことではなく、徐々に顕在化しているとみたほうがいい。とりわけ多いのは米国、続いて最近伸びているのがアジア諸国である。中国や韓国、東南アジアなどに、ビジネス関係で出ていく人が多い。その他、西ヨーロッパ、オーストラリア等、様々な地域に日本人が出ていることがわかる。ちなみに南アメリカは日系人も含まれており、昨今ではブラジル、ペルーにいる日本人国籍を持っている人の数は減少している。

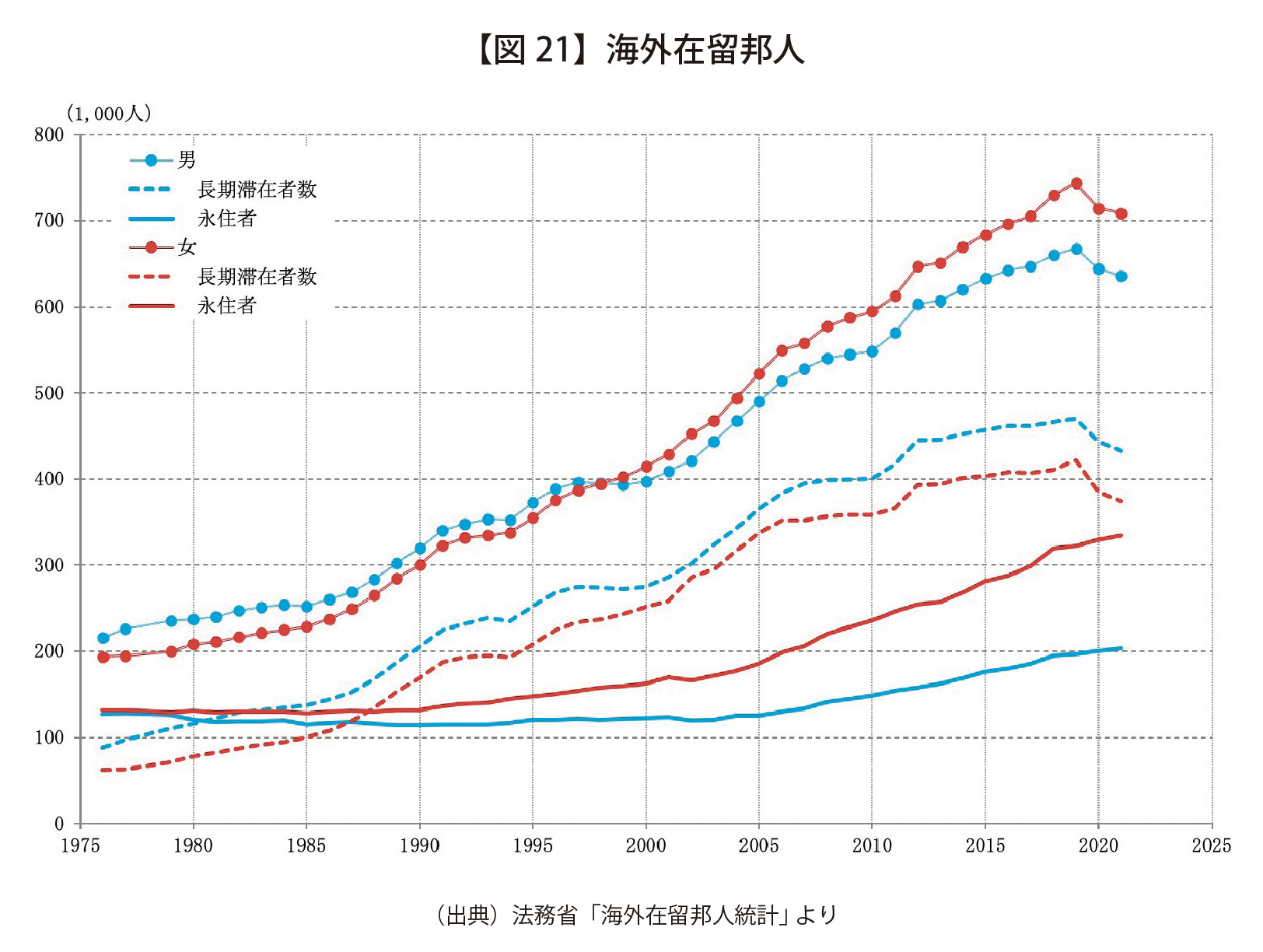

これをさらに細かくみていくと、様々なことが示唆される。図21は、海外在住者を男性と女性に分け、さらに在留資格の違いでみたものである。海外在住者は女性が相対的に多く、とりわけ女性の場合は永住者として海外に居る人が多い。他方男性の場合は、主としてビジネス関係で長期に滞在する人が多いという特徴がある。

人口変動要因③ 死亡

次に、死亡に関してみていこう。図22は死亡数及び死亡率の年次推移である。出生とは正反対で、日本における最近の死亡率は増加している。年齢別の特徴をみると、今日までに大きな変化がみられる。第2次世界大戦直後は、死亡者数の8割が64歳以下の人であった。現在はどうかというと、逆に9割以上の人が65歳以上で亡くなっている。全体の死亡者数は増えているが、死亡時の年齢がまったく異なっている。

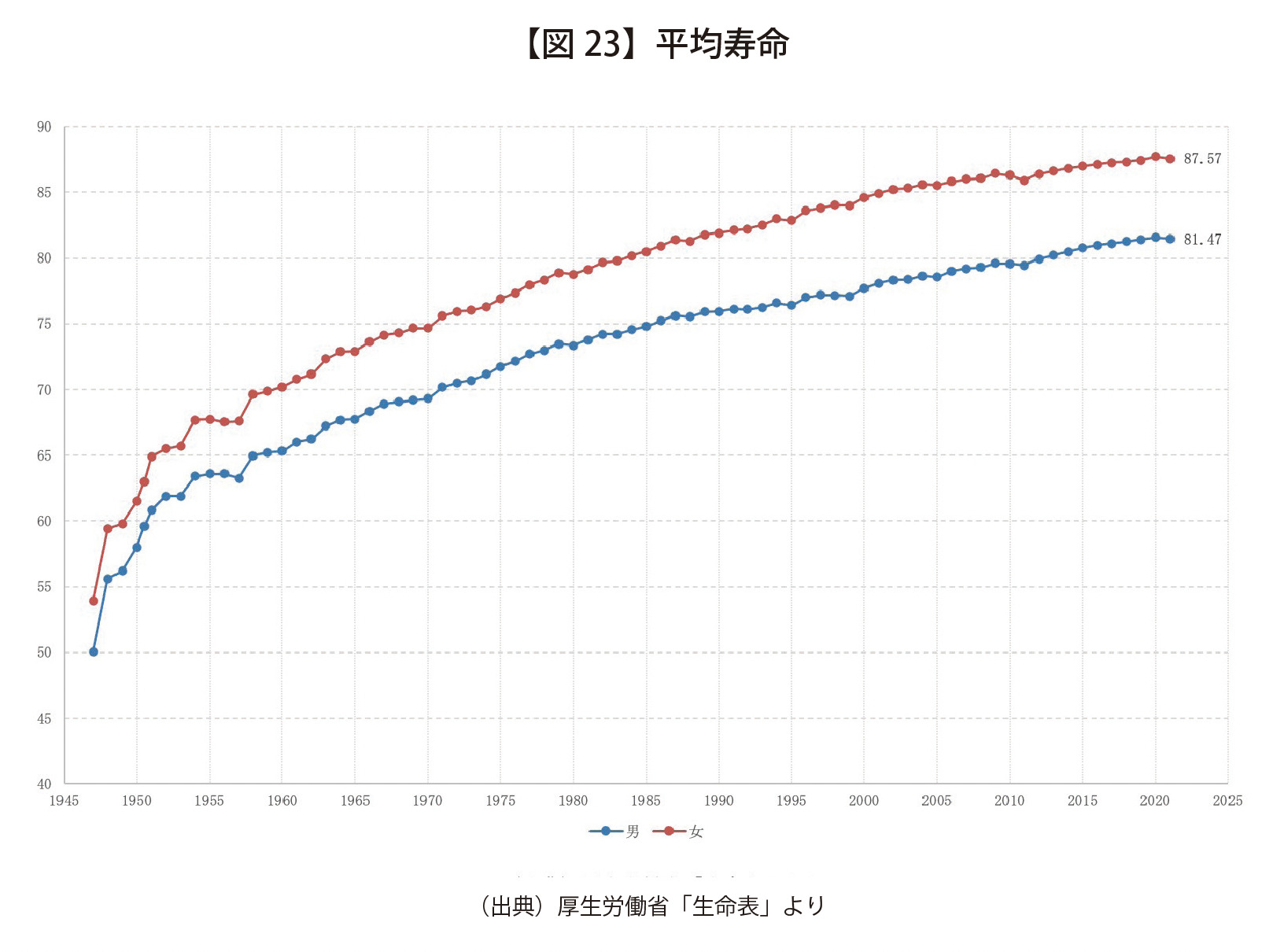

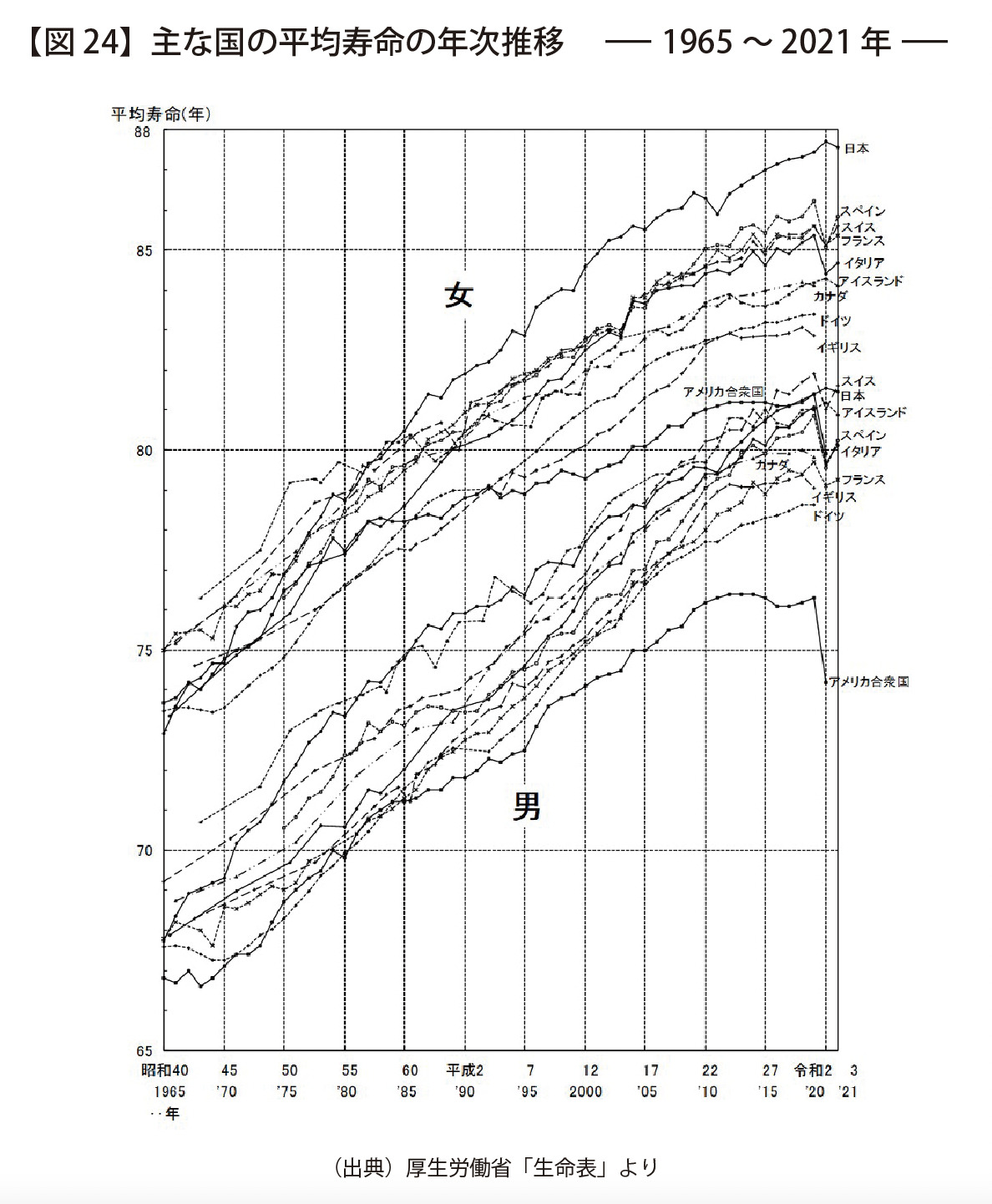

このように、死亡する年齢が高年齢にシフトすることにより、統計上表れる平均寿命にも変化がみられる(図23)。端的に言うと、長寿化が進んでいるということである。現在、日本の平均寿命は男性が81.4歳、女性が87.6歳になっている。近年でも微増傾向が続いている。

図24にあるように、主要各国と比較してみると、日本の特徴がより鮮明になる。女性は、他の先進諸国の女性を大きく引き離して1位であり、日本の女性はかなりの長寿であるといえる。一方男性の場合は、2000年頃から若干低迷はしているものの、世界的にみれば長寿のグループに入っている。

横道にそれるが、アメリカの寿命は他の先進国に比べるとあまり伸びていない。これについては別途取り上げる必要があるかもしれない。

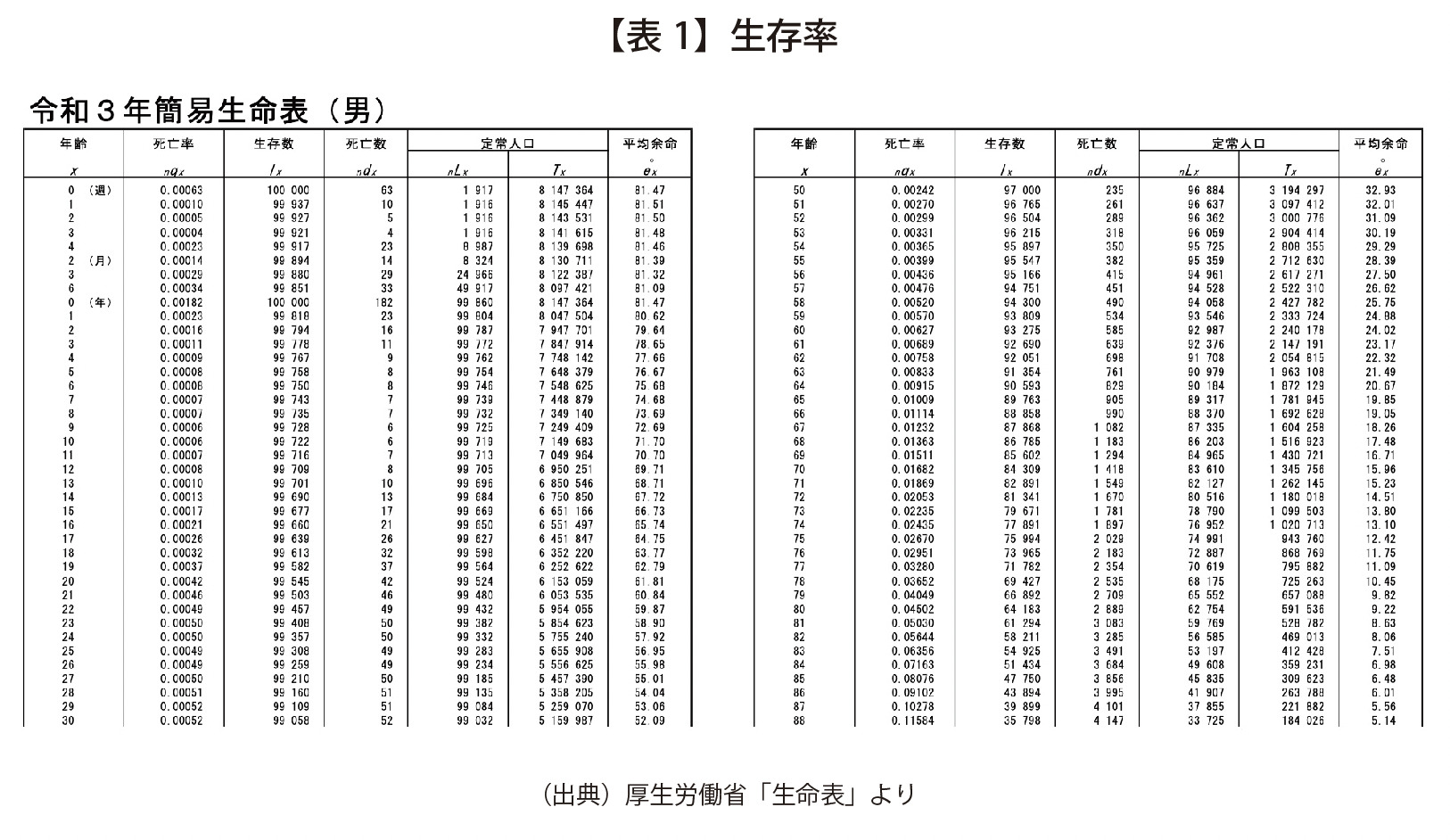

先ほどからみてきた死亡者数や平均寿命といった指標について、表1の生命表(厚生労働省)を用いて解説していく。生命表には各年齢の死亡率、生存数、死亡数、定常人口、平均余命などが表記されている。そのうち平均余命とは、各年齢・各月別の死亡率をベースにして算出される指標の一つである。なかでも0歳時点での平均余命が、平均寿命と呼ばれており、よく見聞きされることと思う。

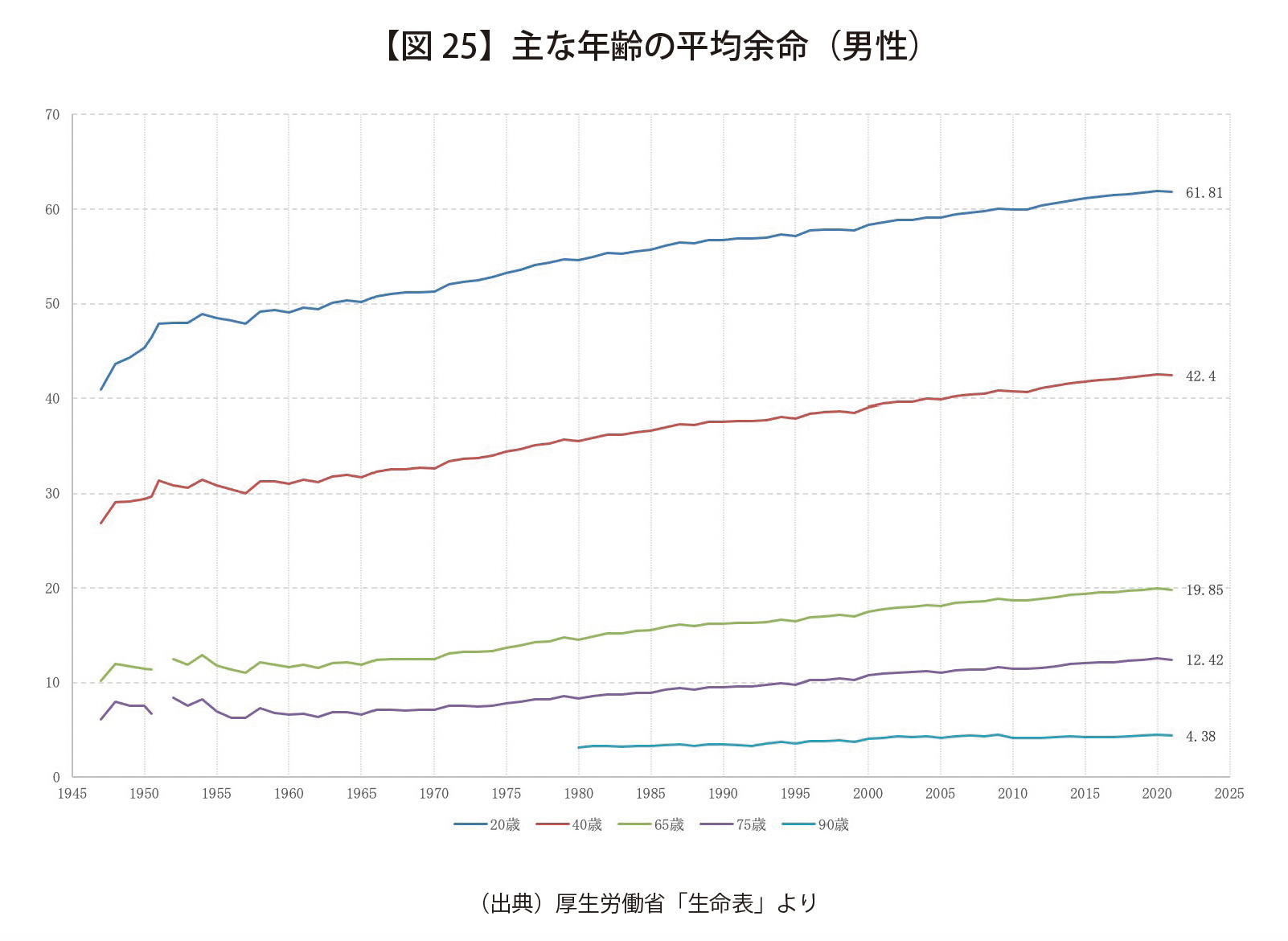

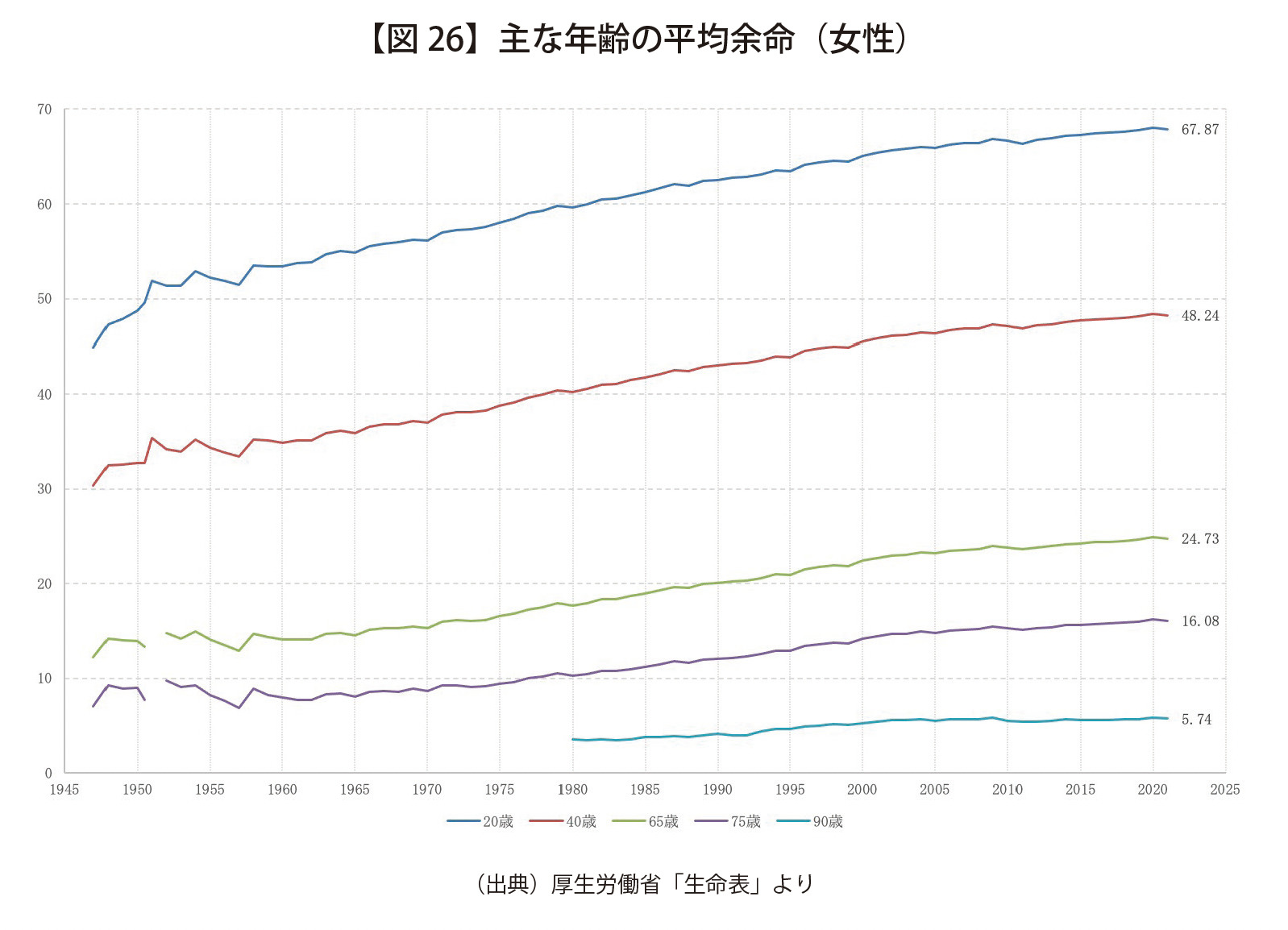

生命表を基に作成した男性と女性の平均余命のグラフが図25、図26である。例えば20歳の男性の余命は62歳程度、40歳の男性であれば82歳、90歳の方であれば平均的にみると4年強生存されるということがこのグラフでわかる。女性の場合は、先ほどみた通り、男性よりも長寿であるため各年齢での平均余命も男性より長くなる。生命表からは他にも様々な情報を得ることができ、特定の年齢まで生存する人の割合もみて取れる。

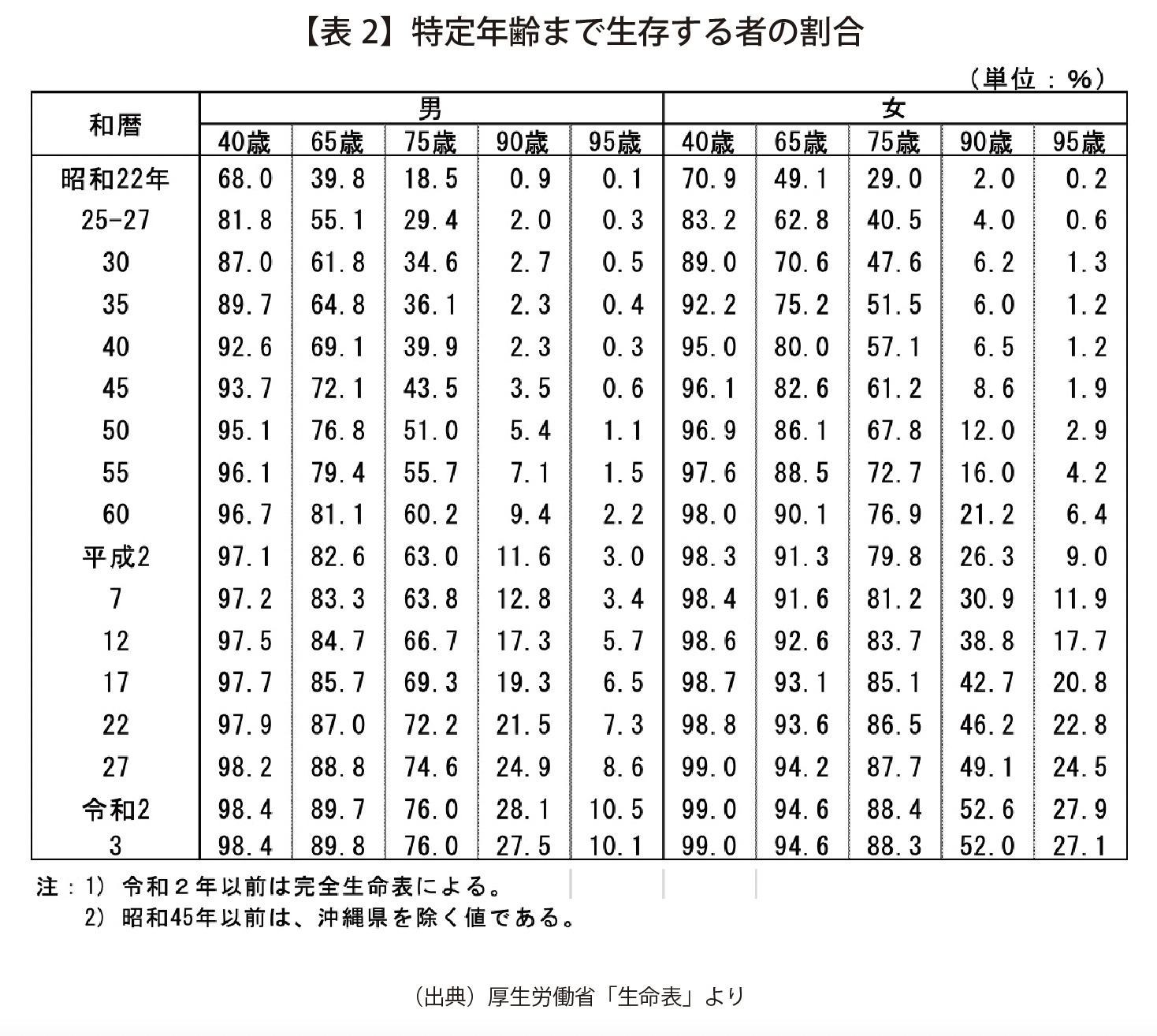

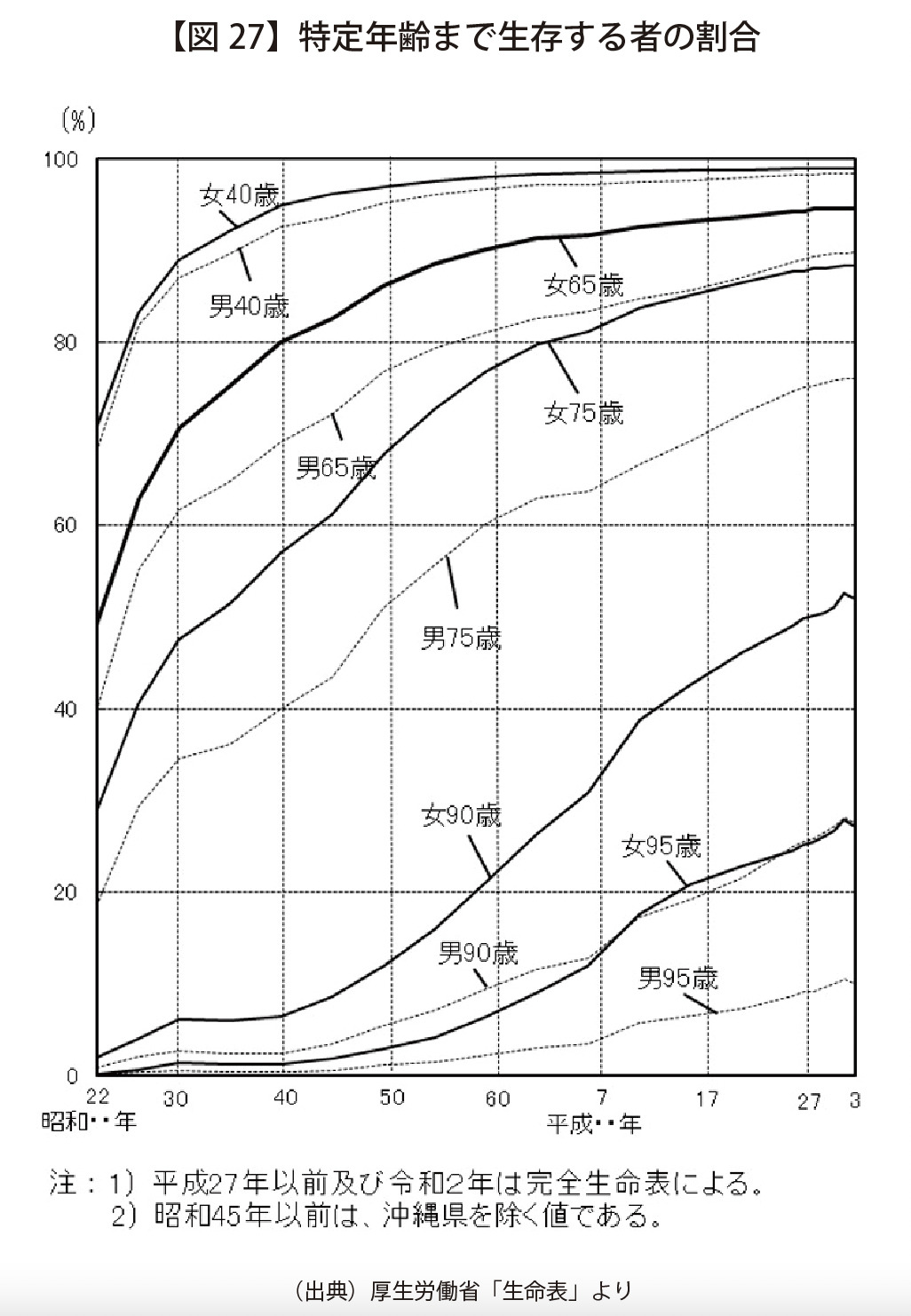

さらに、切り口を変えると、別の発見もある。表2と図27は特定年齢まで生存する人の割合をまとめたものである。例えば令和3年時点で、65歳まで生きる人がどれだけいるかをみると、男性は90%ぐらいが、女性は約95%の人が、65歳に達するまで生きているということがわかる。少し身近な事例でお話ししよう。年金受給年齢が引き上げられたことに伴い、退職年齢も上がっている。しばらくは65歳が目安になるだろう。年金を受け取るためには、65歳まで生きないと保険料払い損になると感じて、なんとか65歳までは頑張って生きようと思う方も少なくないだろう。男性の場合約90%の人が65歳まで生きているが、見方を変えると、10%の人が65歳に達するまでに亡くなっていることになる。すなわち、男性のうち10%の人は自分自身が年金を受け取れない可能性がある。

第2次世界大戦直後は65歳まで生きられる男性は約40%、女性は約50%しかいなかった。もし、この時代に年金受給年齢が65歳であれば、大半が年金を受け取れなかったということになる。ところが現在は女性が長寿化しており、年齢的には年金を受け取ることのできる人が増えている。このように、平均寿命の上昇も年金制度に影響を及ぼしている。仮に今後、75歳が年金受給年齢になった場合、年金を受給できる人は、女性は約80%、男性は75%程度になるかもしれない。

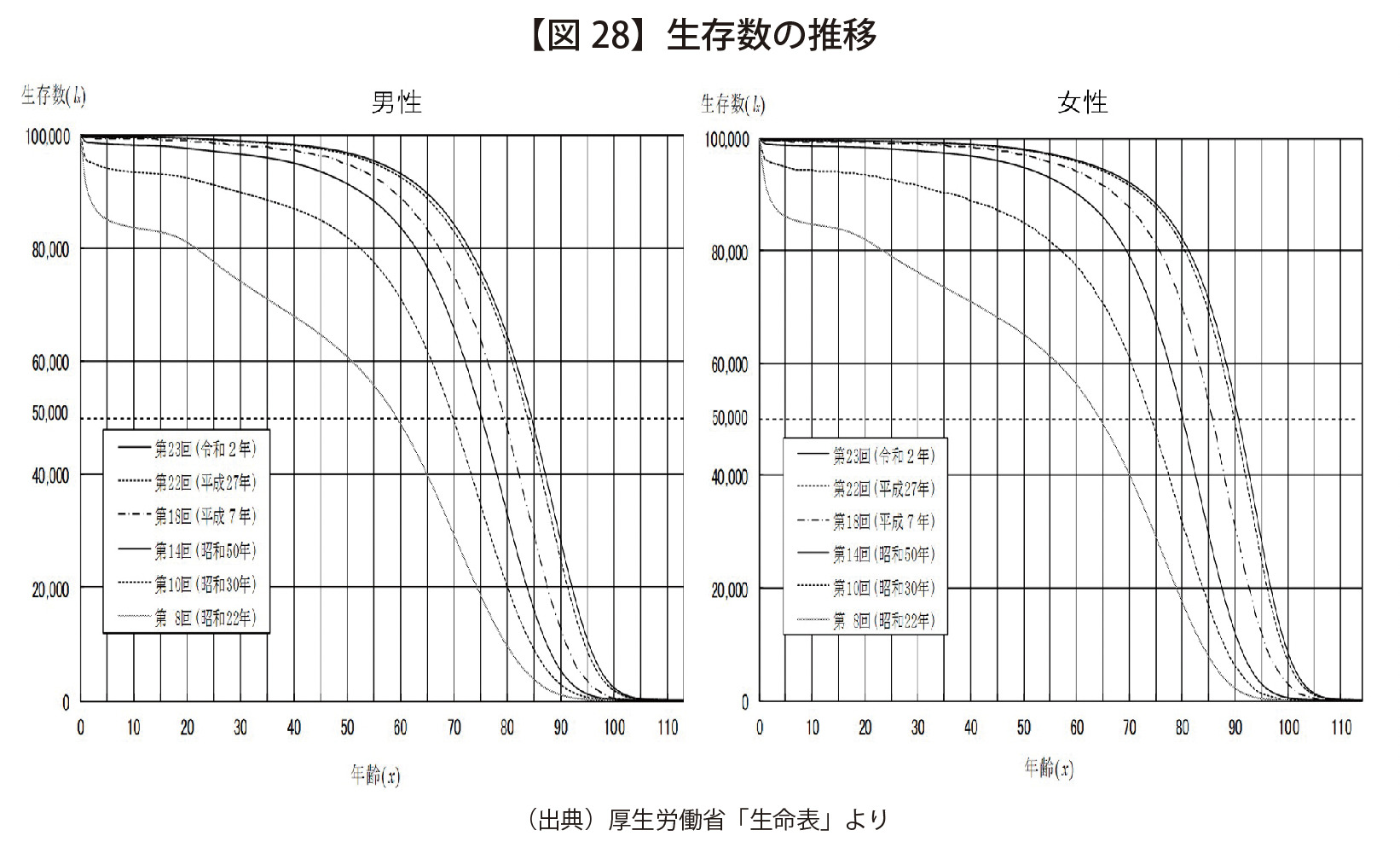

先ほどの生命表を用いて、さらに細かく解説すると、生命表は文字通り、ある年に自分と同じタイミングで生まれた10万人が、加齢とともにどれだけ亡くなり、どれだけ生存しているのかを表すものである(図28)。左上をスタート地点とし年齢を経ていくにつれ折れ線グラフは右肩下がりになり、上限ラインとの間にギャップが徐々に大きくなっていく。このギャップが亡くなる人の割合を表している。昭和22年では、同じ年に生まれた人のうち、多くが5歳に至るまでに亡くなっていることがわかる。また、以降の年齢でも比較的若いうちに多くの人が亡くなっていることがみて取れる。ところが、直近のグラフでみると50代くらいまでは上限とのギャップが目立たない。すなわち、若い年齢で亡くなる人が以前に比べると大幅に減っているということを表している。

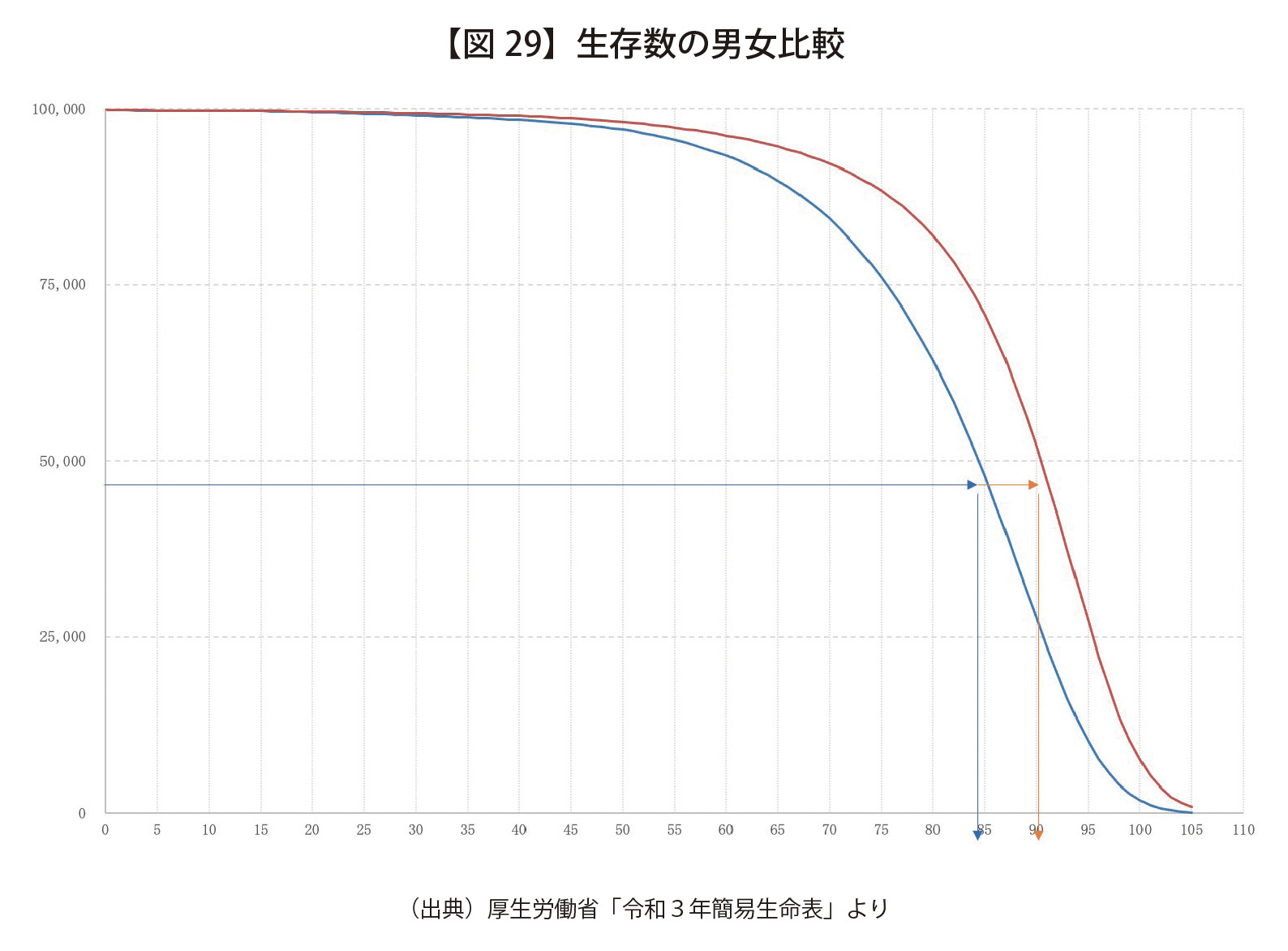

男性と女性の年齢の違いや寿命の違いをはっきりみるために、直近の生命表のグラフを男女別に重ねてみる(図29)。この折れ線グラフで囲まれる面積が平均寿命を意味しており、女性と男性のグラフの面積の違いがすなわち、女性の長生き分とみることができる。

もう一つ面白いみ方をしてみよう。年を経ると、同窓会に参加したくなる方も少なくないと思うが、実は時期を逃すと半分の同級生と会えなくなるかもしれない。クラスの半分の友人と会いたいと思うのであれば、男性の場合83歳ごろまでに同窓会を開くのがおすすめである。一方、女性の場合は、男性よりもゆったり構えて90歳までに開けば、半分の同級生と会うことができるだろう。ただし注意したいのは、その時に自分自身がグラフの上に入っているのか下に入っているのかわからないということだろうか。

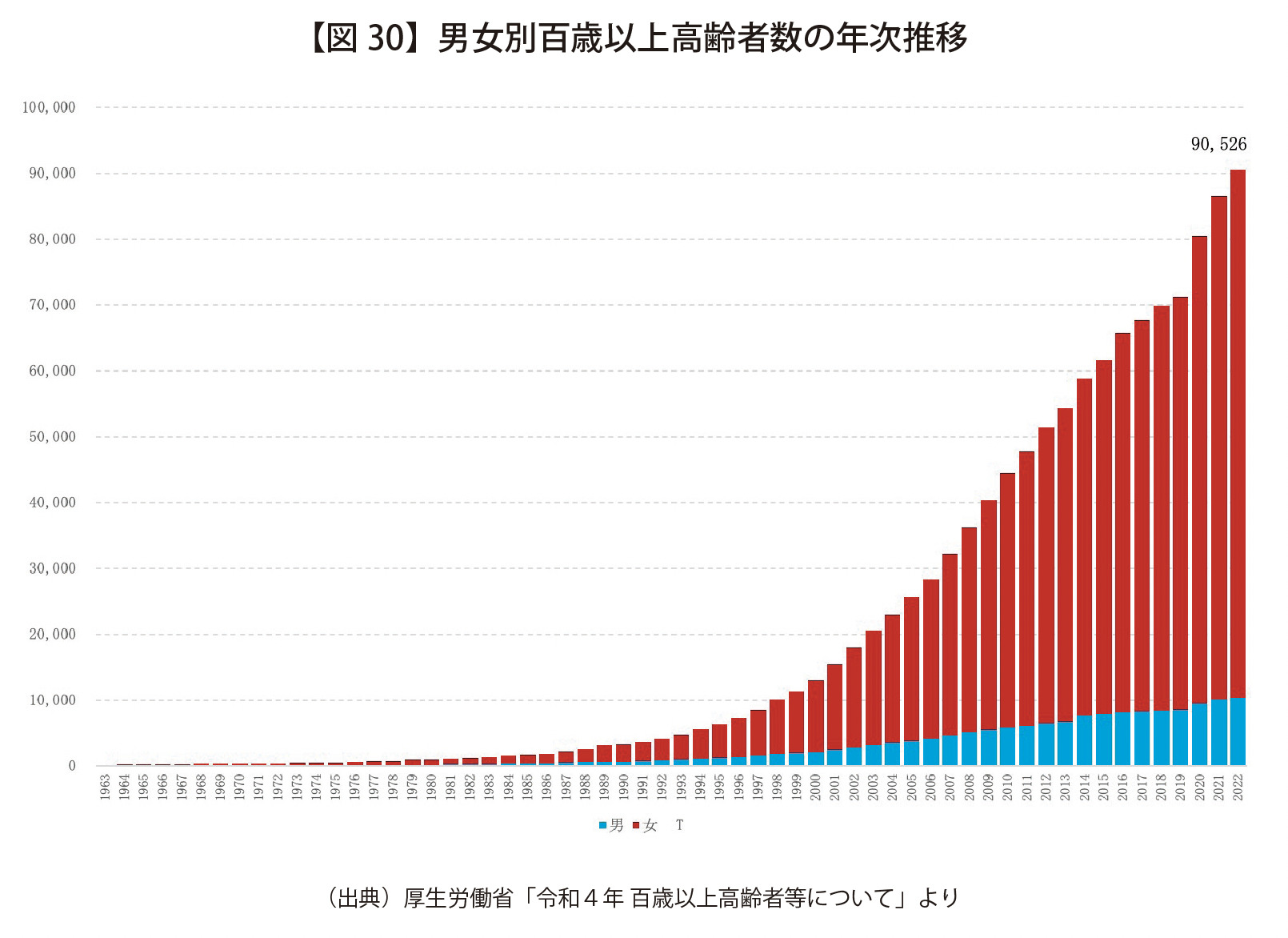

さらに、日本の長寿化を示すもう一つの資料をみてみよう。図30は100歳以上の人口の推移である。現在9万人が100歳以上でご存命であり、そのうち88%が女性である。1980年〜90年代までは、100歳以上人口にそれほど目立った増加はみられなかったが、2000年以降その数はどんどん増加している。100歳以上の方々をお祝いするための資料が、毎年9月の敬老の日を目処に、毎年厚生労働省によって公表されている。私が厚労省の研究所にいた頃は、1冊の冊子に1人ずつの名前と略歴等が載っていた。しかし、その後100歳以上の人口が増加し、2000年に入ってからはその数のみが公表され、許可が得られた一部の方の現状のみを掲載するようになった。

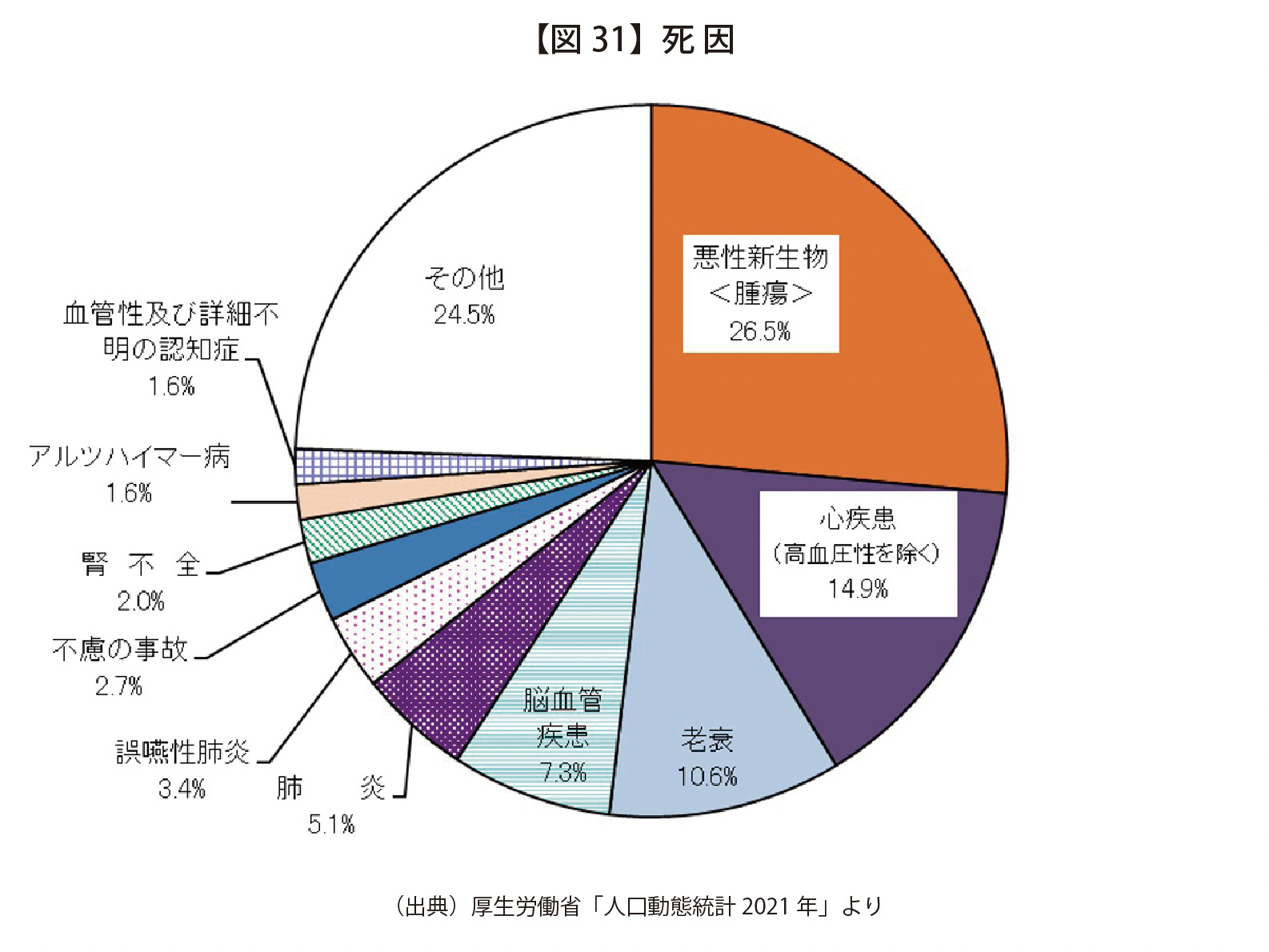

死亡に関しては、年齢別に特徴が出るほか、死因にも国別・地域別・時代別の特徴が表れる。日本の人々の死因をみてみると(図31)、現在、亡くなる人の26.5%が悪性腫瘍(癌)で最多となり、次に心疾患が続く。数年前までは脳血管疾患で亡くなる人が三番目に多かったが、最近は老衰が急増している。このように、かつて三大死因と言われた構図が崩れ始めている。

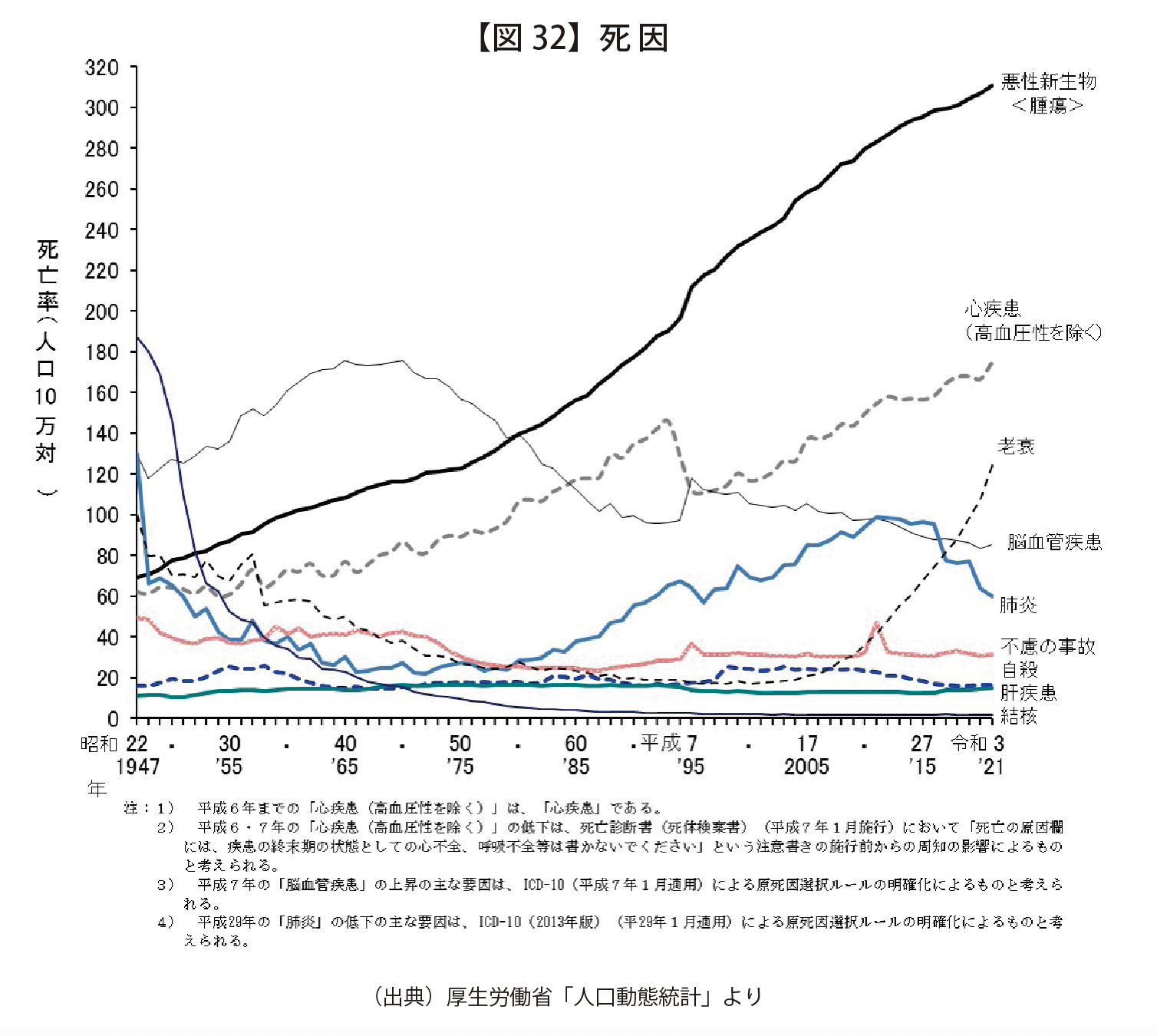

図32が死因の時代的な時系列推移である。悪性腫瘍で亡くなる人が急増しているのがわかる。心疾患や脳血管疾患がそれに次ぐ死因であったが、近年老衰が急増していることも確認できる。死因別には分類できない、いわゆる大往生と言われる人を含めた老衰が死因として急増しているのが日本の現状である。

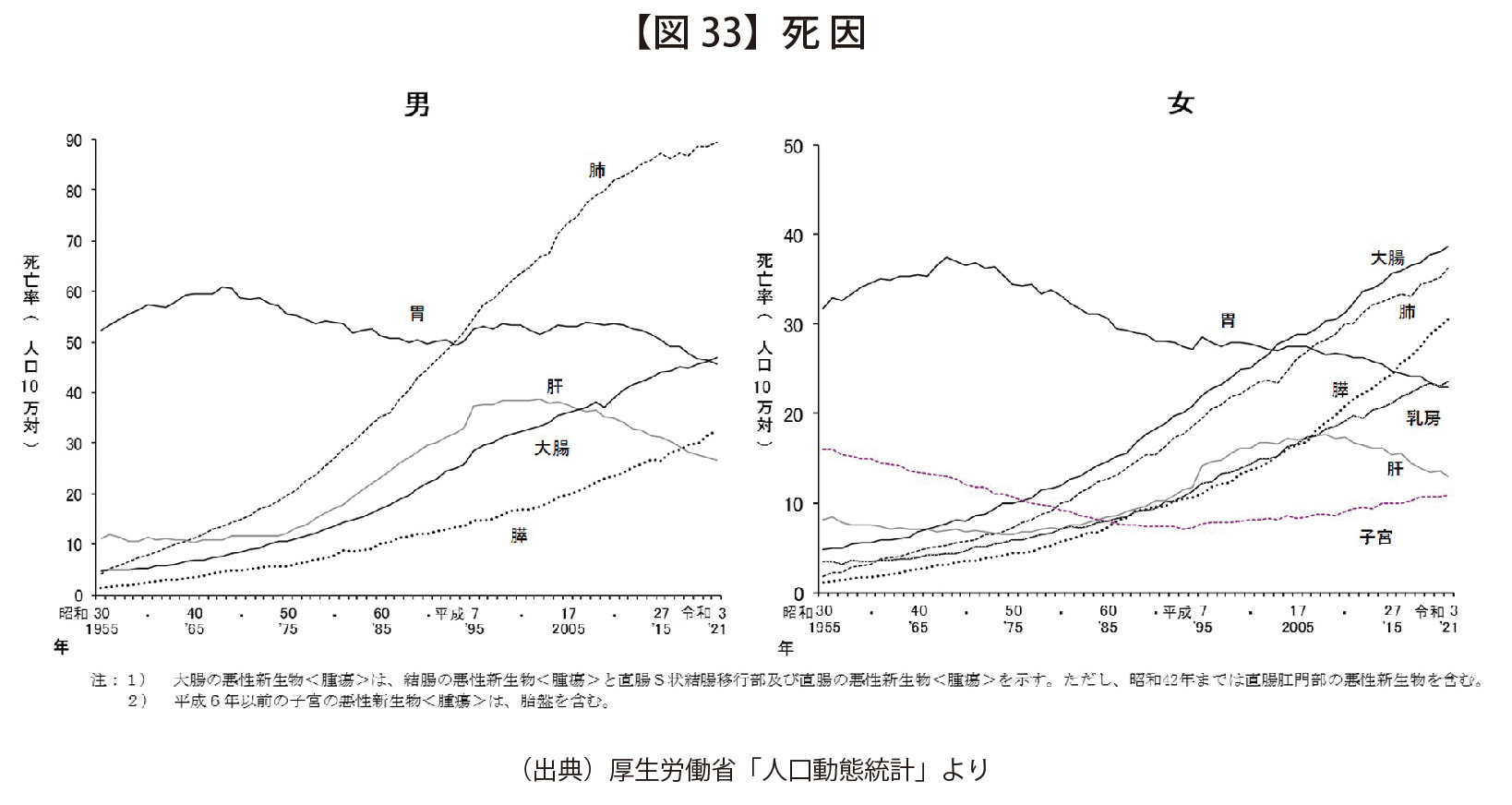

男女ともに最も多い死因である悪性腫瘍に関しては、部位別に詳細をみてみよう(図33)。男性の場合は肺がんで亡くなる人が多くなっている。女性の場合は癌で亡くなる人自体が男性に比べて少ない。厚生労働省が公表している図をそのまま抜粋しスケール調整をしていないが、左端の縦軸をみると、死亡率(人口10万対)のスケールが男性は90、女性が50であるため、女性のグラフを縦に半分に縮めてみると良いだろう。

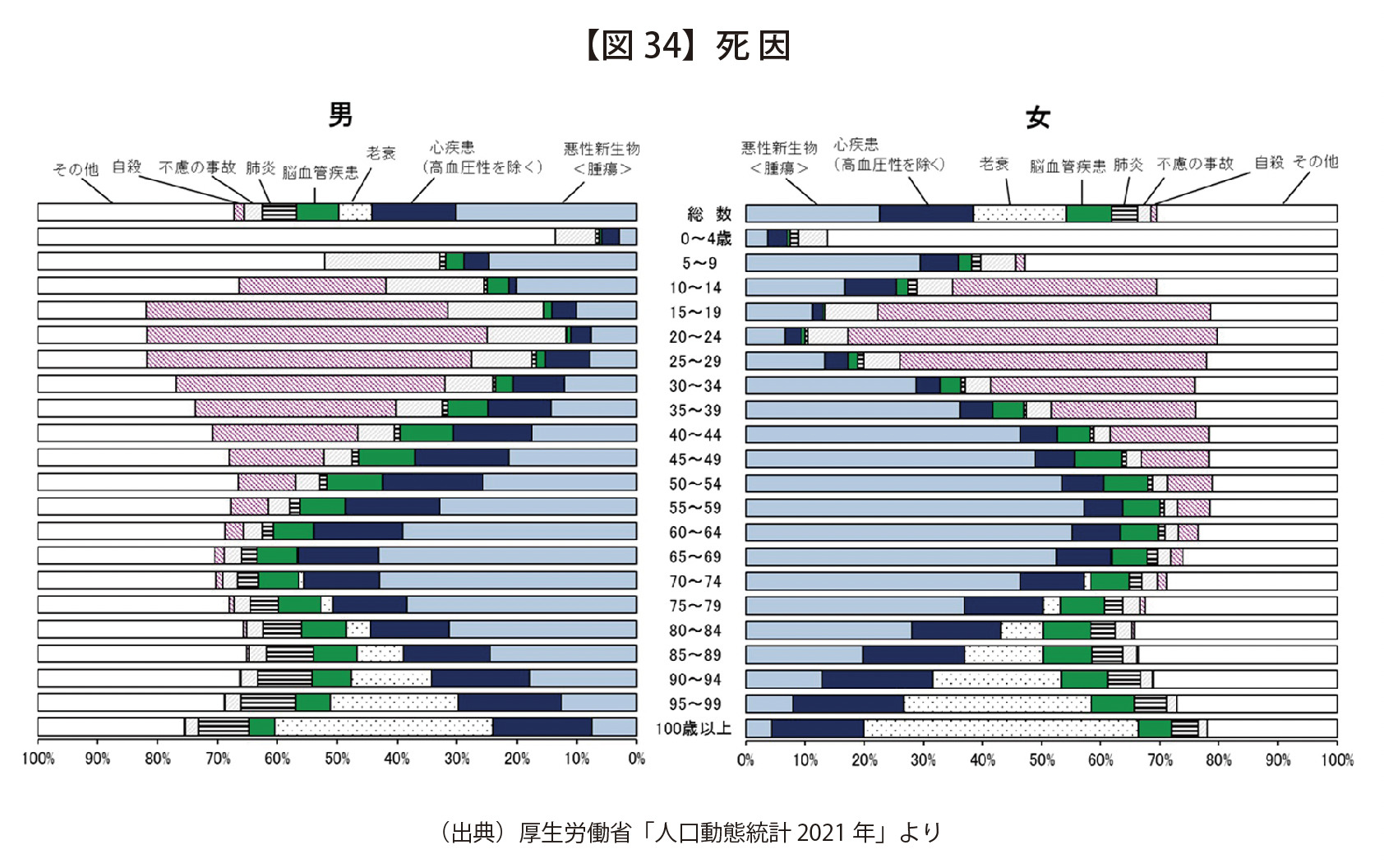

次に、年齢別の死因を男女別にみてみる。年齢別の死亡率は若いほど低いということを念頭におき、各年齢の死亡者数を100とした場合、どれぐらいの割合で各死因が分布しているかを示しているのが図34である。若い人の死亡率自体は低いものの、その死因内訳をみると、非常に残念なことに自殺(ピンク)が一番多くなっている。これは日本社会の大きな問題ではないだろうか。

加齢とともに死因も変化する。男性の場合は、高年齢での癌による死因が増えているが、女性の場合は30代から癌を要因とする死亡割合が増えてくる。これは、乳癌や子宮癌という女性特有の癌で亡くなる人がこの年齢あたりから増えるためである。男性の場合は60代後半〜70代前半に癌の割合が多くなるが、それ以前の年齢で別の病気等で亡くなる人も多い。

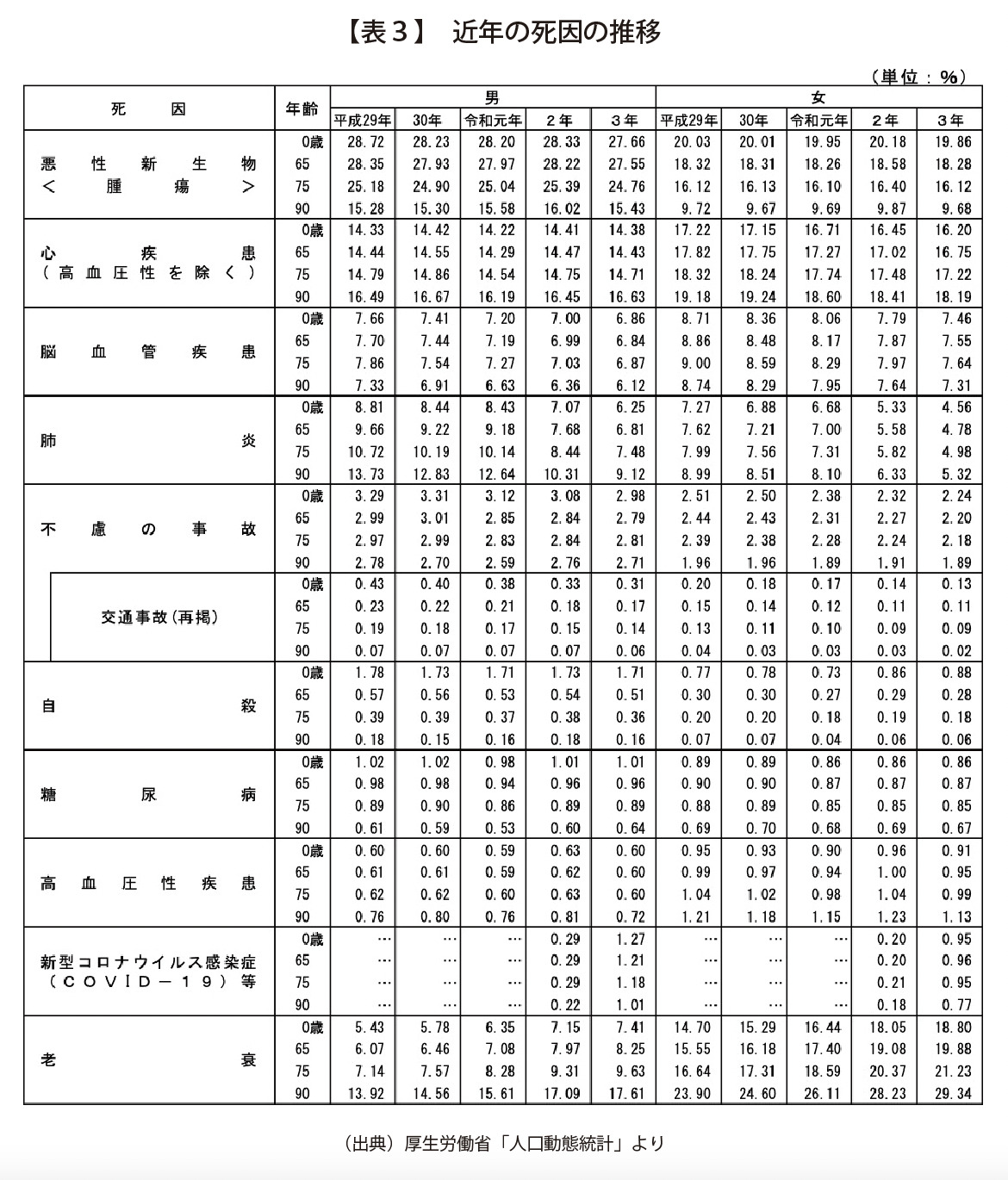

表3をみると、死因の傾向も少しずつ変化しており、例えばこの1年のコロナの影響についてみるにも、この資料は参考になる。男性がコロナで亡くなる確率は女性よりも若干高いということがわかる。そして、全体としてみるとコロナが直接死因で亡くなった人の割合はさほど高くないように思われる。しかし、高血圧性疾患や糖尿病で亡くなる人と同じぐらいの水準、または、それよりも若干高い水準であるため、コロナへの感染を軽んじてはいけないであろう。

3.地方創生そして新型コロナによる人口変化

地方創生による人口変化

最後に、政策効果を考える上で、地方創生戦略の推進期間に人口がどのように変化したかをみていく。

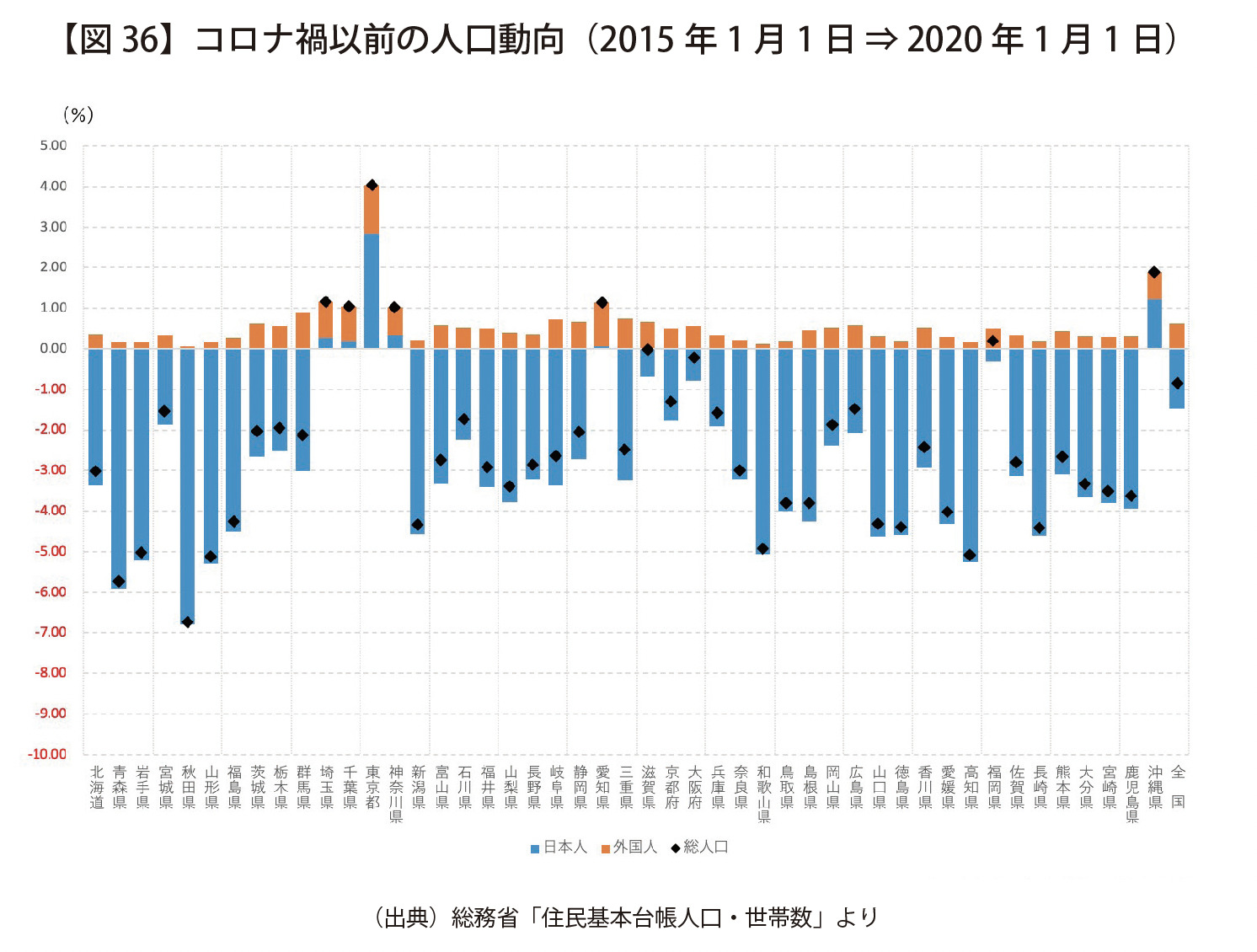

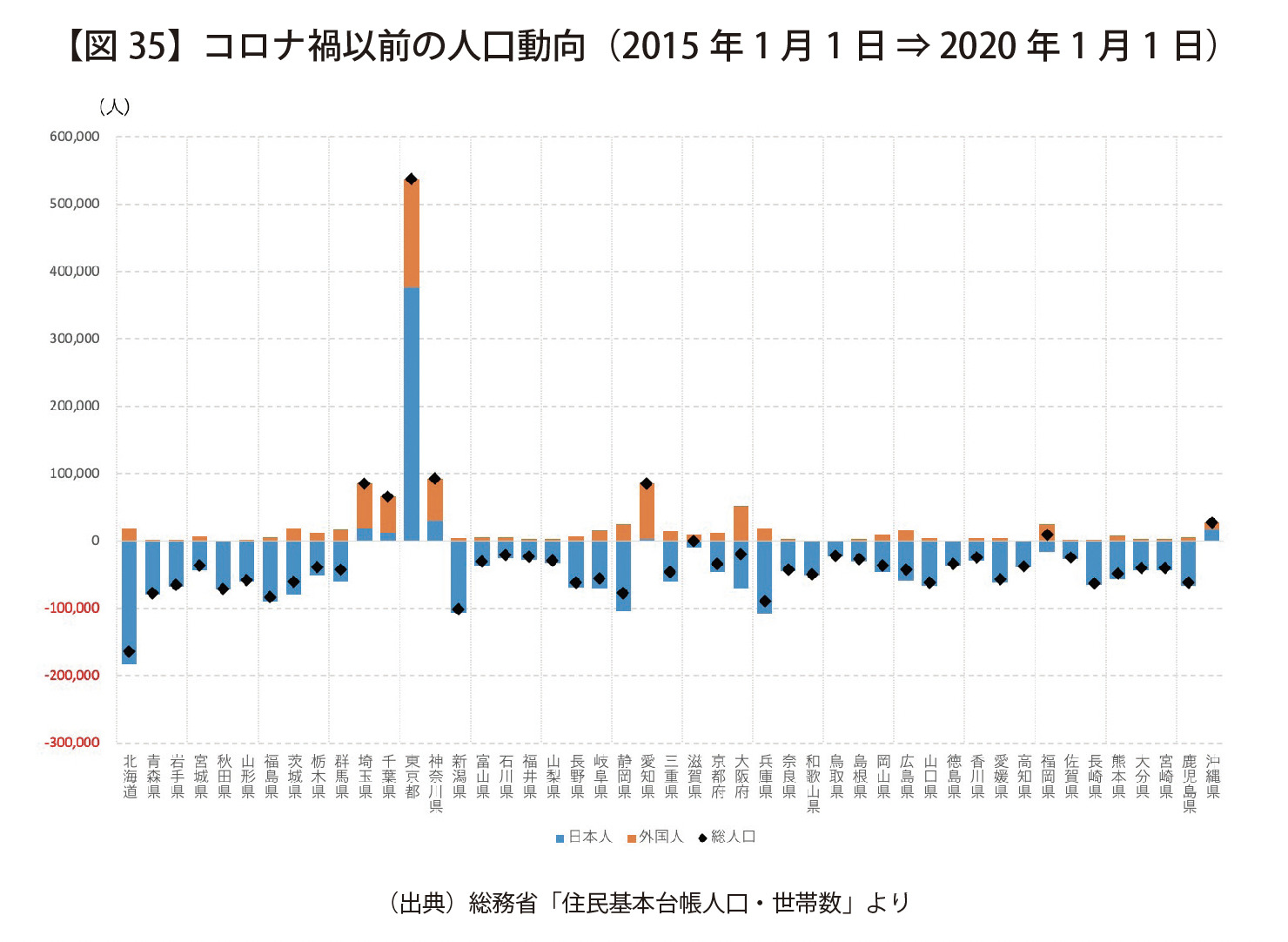

図35が、2015〜2020年までの人口変動を都道府県別にみたものである。一部の地域では横軸の0よりも上にプロットされているが、これらはこの5年間で人口が増加した地域であることを意味する。首都圏と愛知県、福岡県、沖縄県といった限られた地域で人口が増加していたことがわかる。

地方創生戦略で最も重要視された課題の一つが、東京への一極集中をどうしたら解消できるかということであった。そして、地方をどのように強くするかに政策の力点が置かれたのであるが、この間の人口動向から評価すると、残念ながら期待した成果は得られなかったといえる。

図35が変化量を実数で観測したものであるのに対し、図36は2015年時点の人口を100としたときの2020年までの変化率をみたものである。さらに、人口変化の内訳を日本人人口と外国人人口の別に分解している。例えば愛知県では人口が増えているが、これは外国人人口の増加によるものである。東京都と沖縄県では日本人人口の増加も大きく寄与しているが、それ以外の人口増加県では、概ね外国人人口が増えることによって人口が増加している。

新型コロナ以降の人口変化

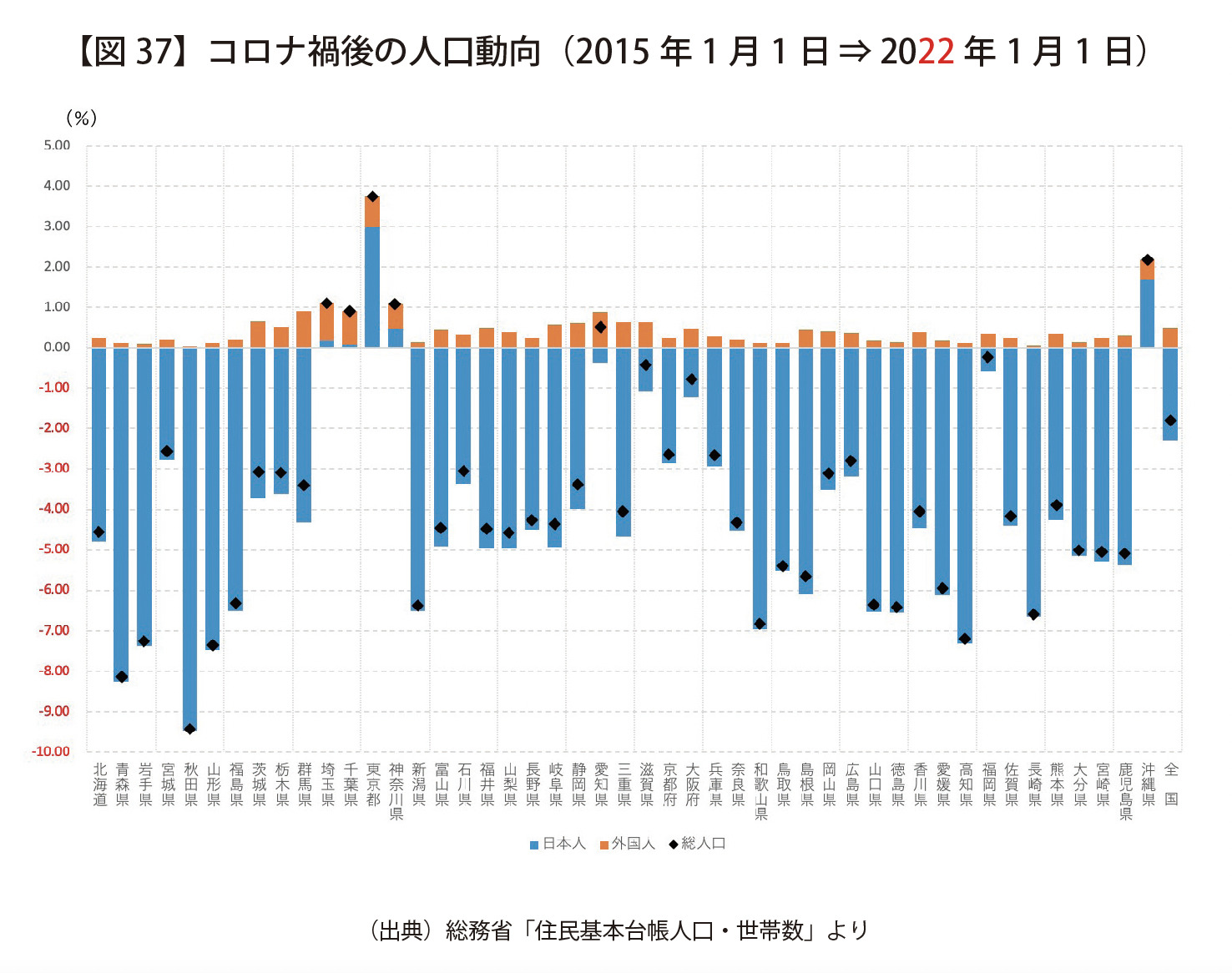

図35、図36はコロナ以前の数値であるが、コロナ以降はどうであろうか。図37は2015年1月1日時点の人口と2022年1月1日時点の人口を比較したものである。図36と比較すると、人口増加県におけるはっきりとした変化を読み取るのは難しいが、注目したいのは人口が減っている地域の状況である。いずれも、日本人の減少幅が大きく拡大していることがわかる。

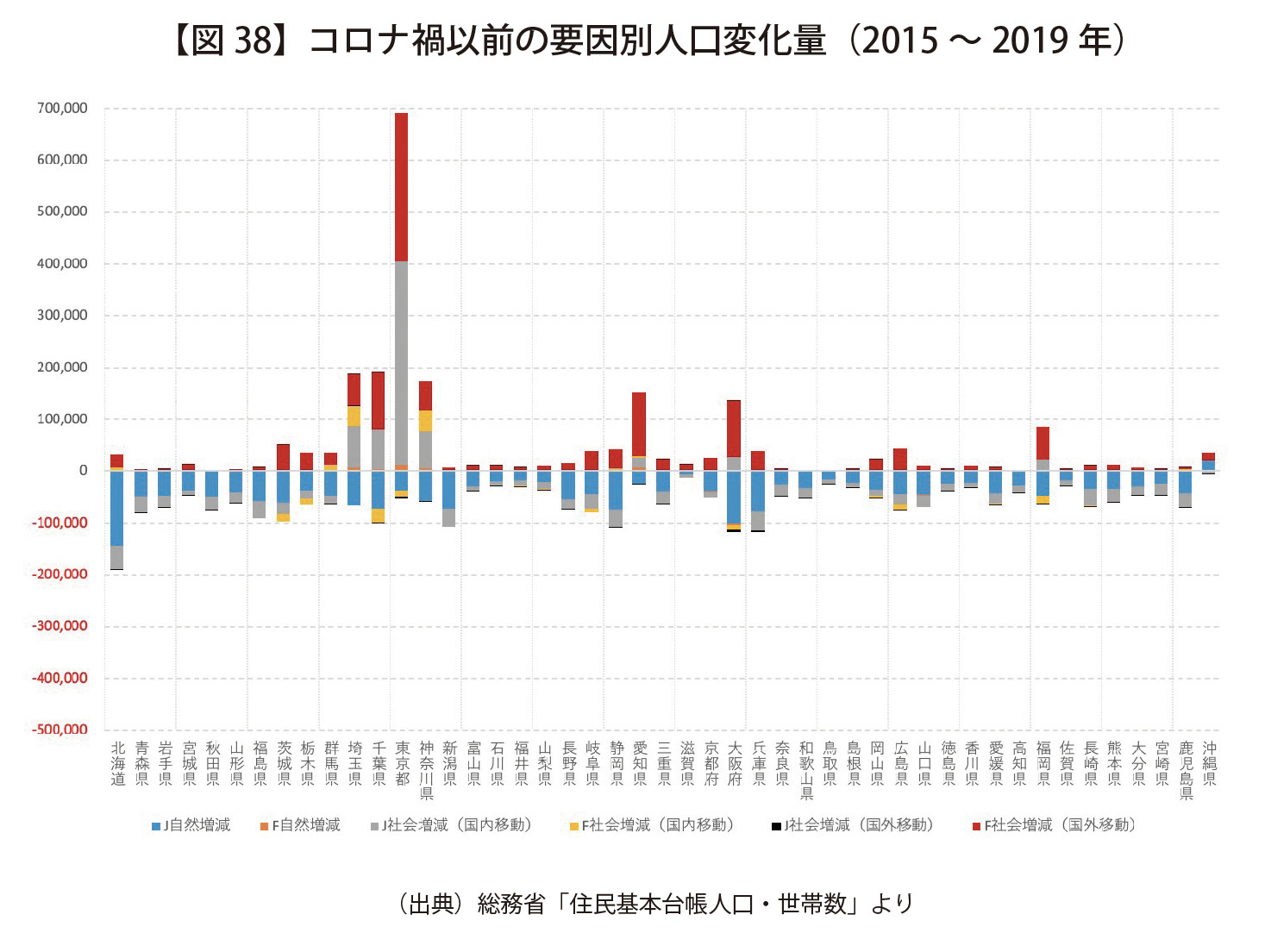

続いて、コロナ禍以前の要因別人口変化量(図38)をさらに細かくみてみる。図36を参照した際、東京都の場合は外国人人口の増加、日本人人口の増加が共に大きく寄与していることをみてきたが、図38からは、外国人人口の多くが海外から直接日本に転入してきていることがわかる。日本人人口に関してもなぜ増加したかというと、決して出生が増えることによって自然増加が寄与したのではなく、他県から東京都に移動してきた転入超過によって、東京都の人口全体が増えたとみるのが正しい。愛知県や大阪府、その他の県でも同様の分析ができる。

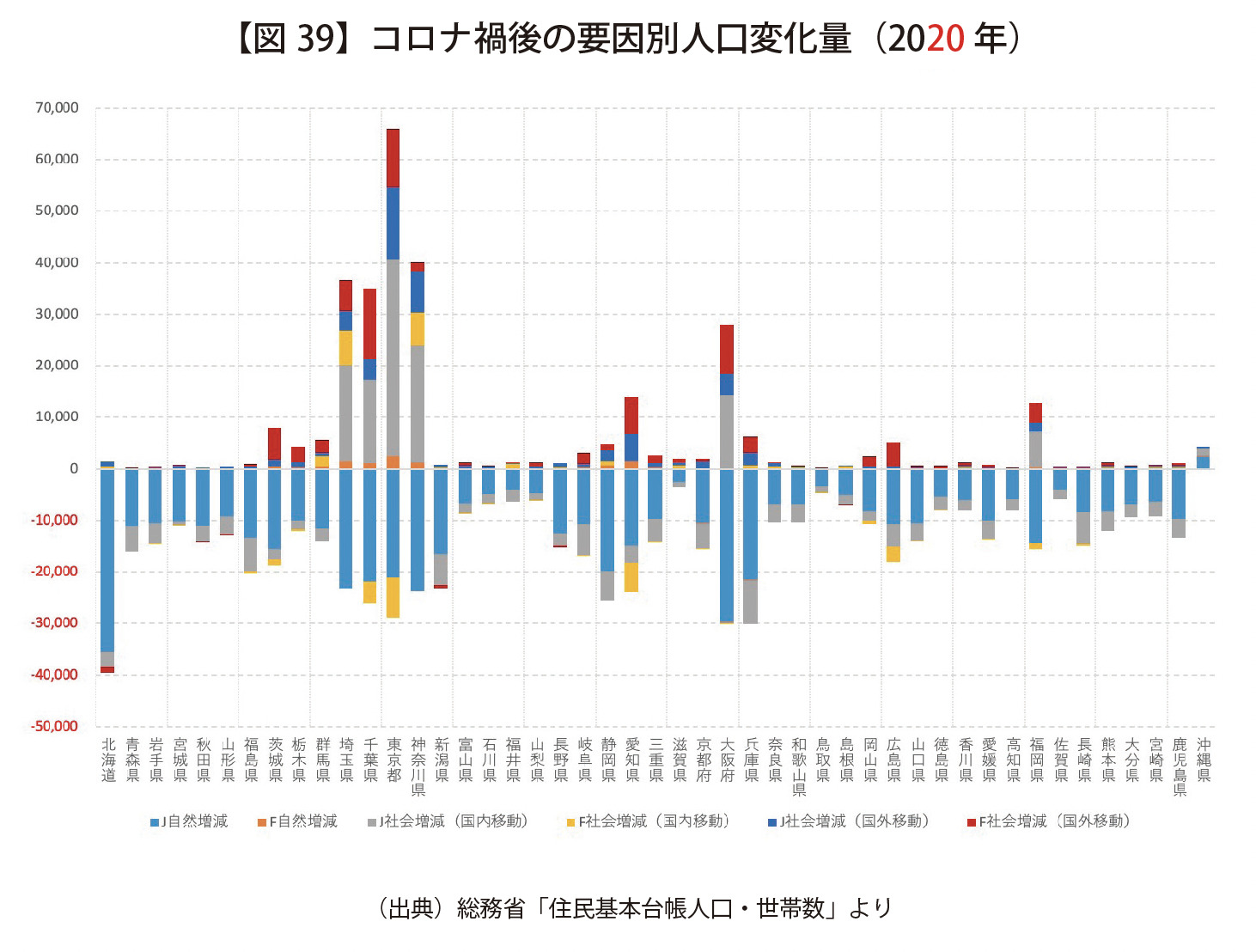

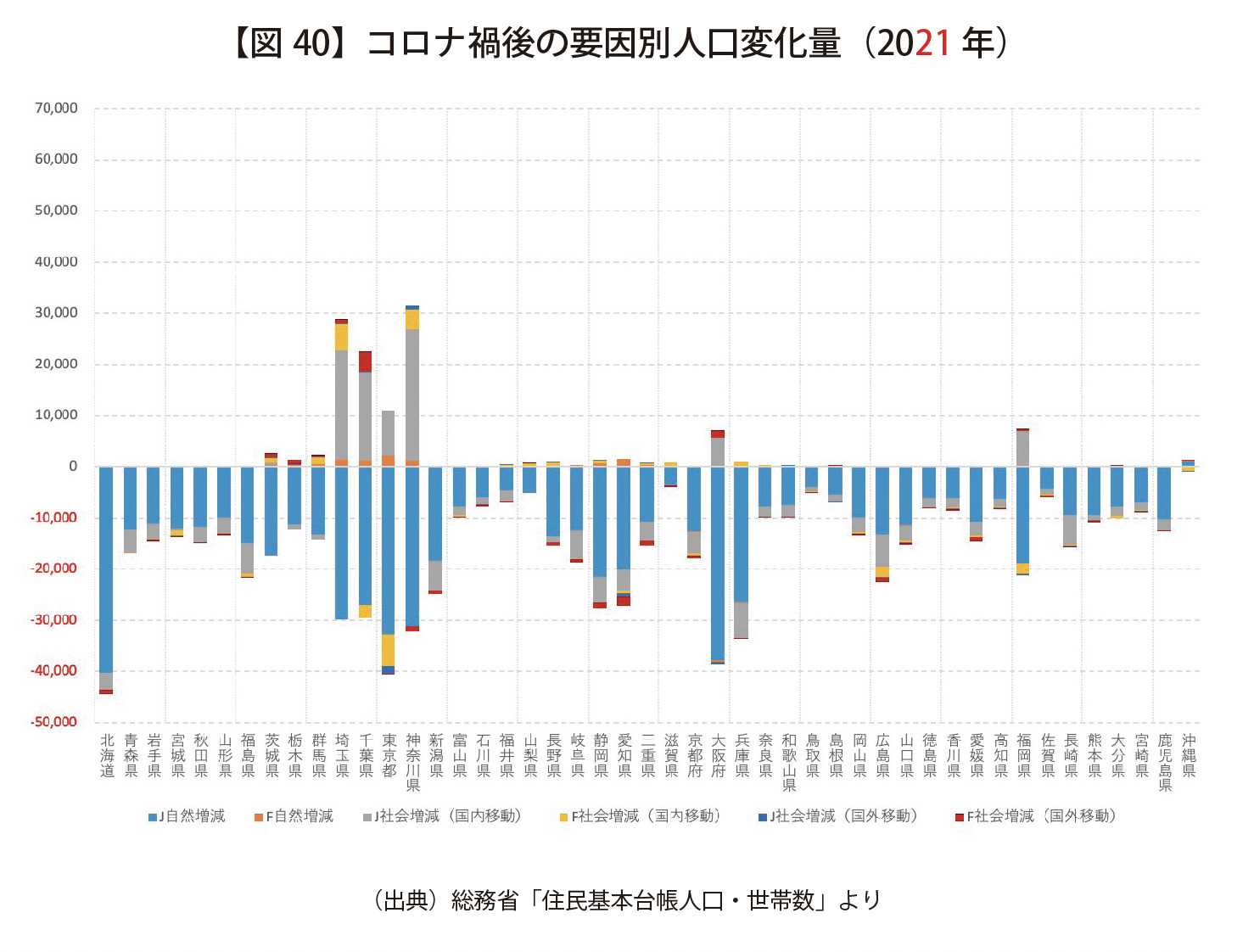

また、コロナ禍のなかの人口変化量(図39、図40)を要因別にみることにより、コロナでどれほどの影響が出たかということも確認できる。顕著に影響が表れている東京都の状況をみてみたい。2020年(図39)は、日本人の東京都への転入超過数は大きく変わらないが、海外から直接入ってくる外国人の人数が激減している。同時に海外から日本に戻ってきた日本人によって増加している。続いて、2021年(図40)のコロナ2年目になると、外国人はほとんど入ってきていないことがわかる。これまで東京都、あるいは首都圏の人口を支えてきた国内他地域からの転入も大きく減少したことがわかる。

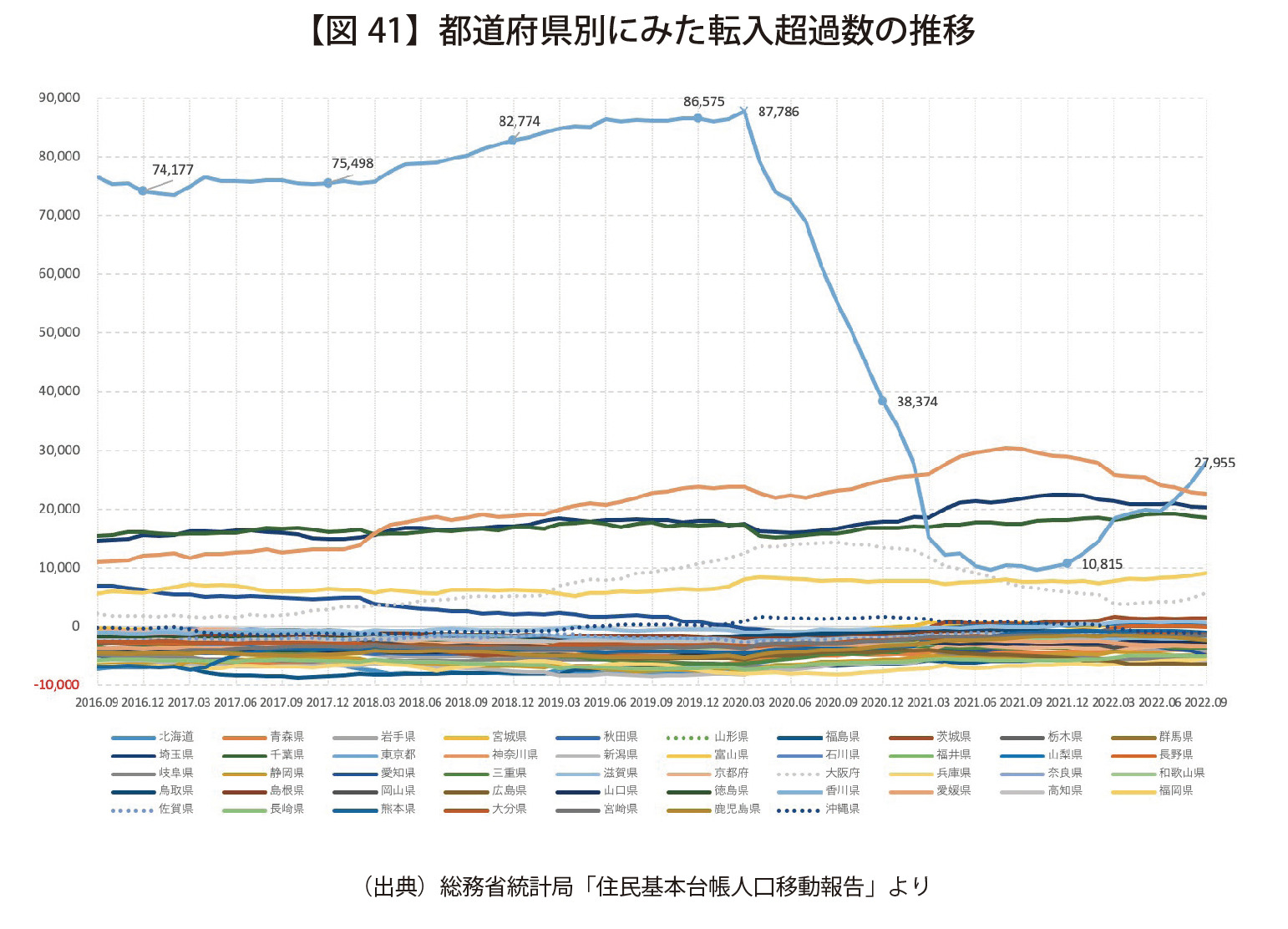

転入超過数のグラフでさらに直近までの状況をみてみよう。図41は月別の状況をみたものであるが、コロナが3年目に入ってから、東京都への転入者数が少し回復している。ただ今までのところ、ピーク時の4分の1、あるいは3分の1程の転入超過数にとどまっており、今後の動向が注目される。いずれにしろ、東京都への転入超過数はコロナでいったん減少したものの、最近は回復に向かっており、逆に他県からの転出も増えつつある。今後どのように展開していくのか、地域別の人口動向からは目が離せない。

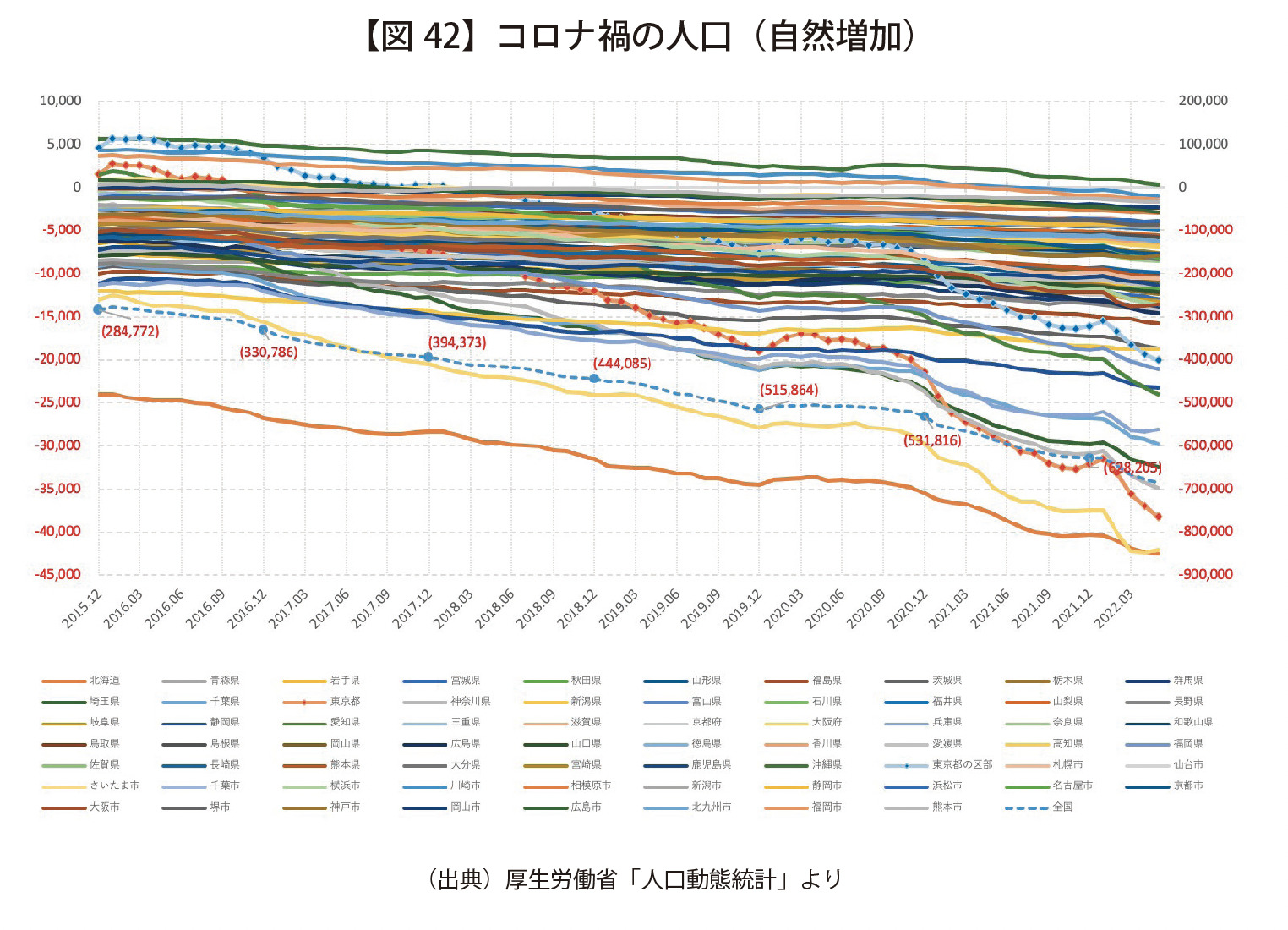

総じていえば、これからの人口は転入超過に頼らならないと増加しない時代に入った。コロナ禍の人口の自然増加の状況については図42でみてみよう。東京都では出生から死亡を引いた自然増加数が、大きくマイナスになっている(オレンジ+赤ダイア)。直近の2021年には60万人程が自然減となっている。そのため、東京都で人口が増加するためには、60万人強の転入超過がないとプラスにならない。コロナ前と比べると大きく状況が変わってきている。さらに、47都道府県のなかで最後まで人口増加が続いていた沖縄県でも、ついに減少が始まった。コロナ禍で47都道府県の全てにおいて人口減少が始まったことになる。

4.今後の人口変動の展望

日本の人口変動

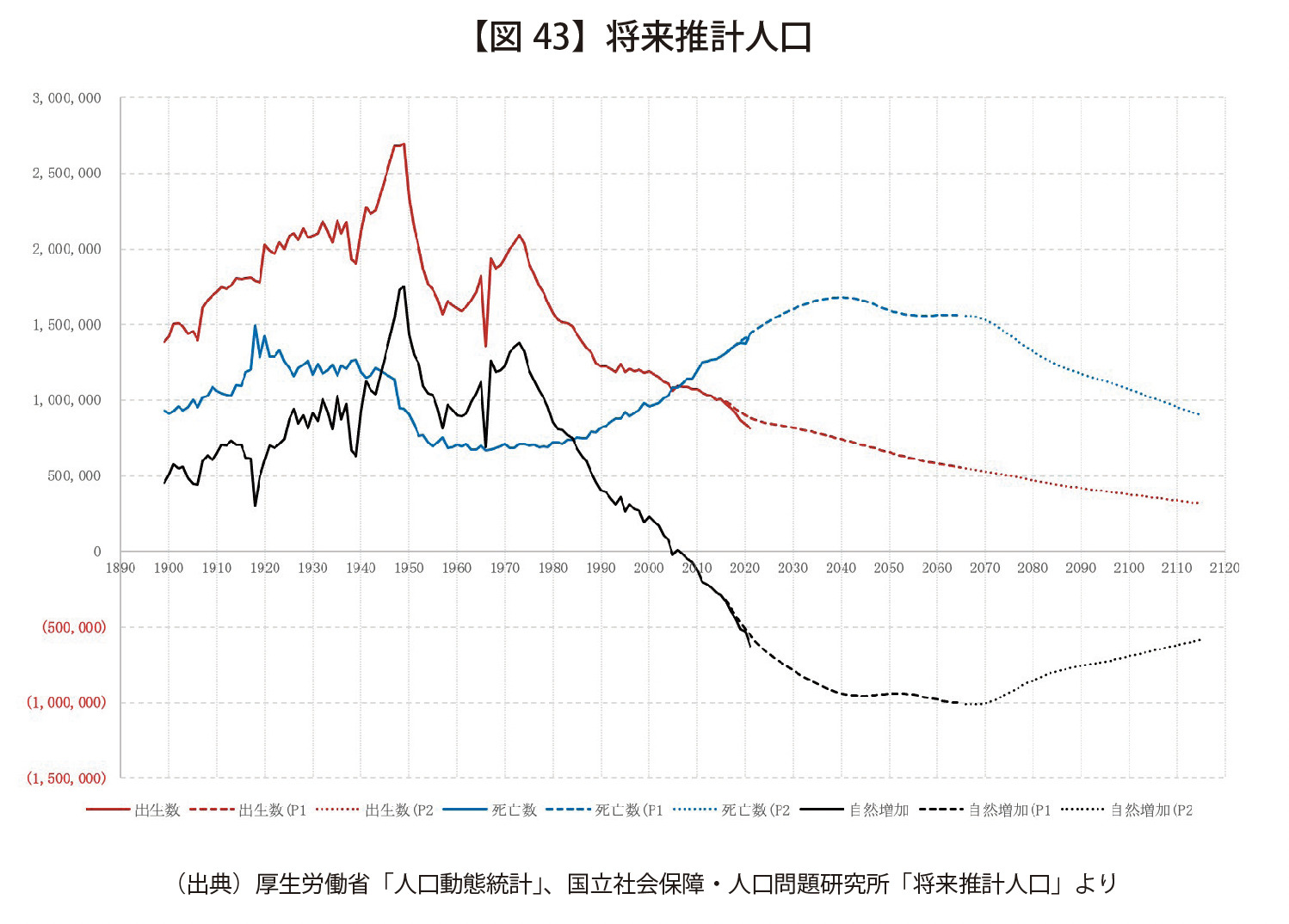

これから人口はどうなっていくのだろうか。図43は、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計を図表化したものである。100年後の2120年頃までの推計となっており、これによれば出生数(赤線)は増えないということである。

一方、死亡数はどうであろうか。先ほどみた通りであるが、青線をみると死亡数は増えており、2005年あたりで出生数と死亡数が逆転して、それ以降は自然減が続いている。

出生数が将来推計通り推移した場合、人口の増減の程度は主に青線の死亡者数の動向に引っ張られることになる。なぜ死亡数のグラフにコブが二つできているかというと、一つ目のコブは団塊世代が90歳前後に達する時期であり、もう一つは団塊ジュニア世代が90歳前後に達する時期であるためである。この二つの時期に死亡者数のピークが来るとみられている。場合によっては、今後さらに葬儀場や火葬場が足りないという地域が増える可能性もある。

日本の場合、人口の増減は基本的に出生と死亡によって決まる。おそらく私達が生きている間には日本の人口は増えることはない。毎年の報道等は、減り続ける人口の程度を確認するだけの作業になるかもしれない。果たして、日本の人口が再び増加に転じる時代は訪れるのであろうか?

世界の人口変動

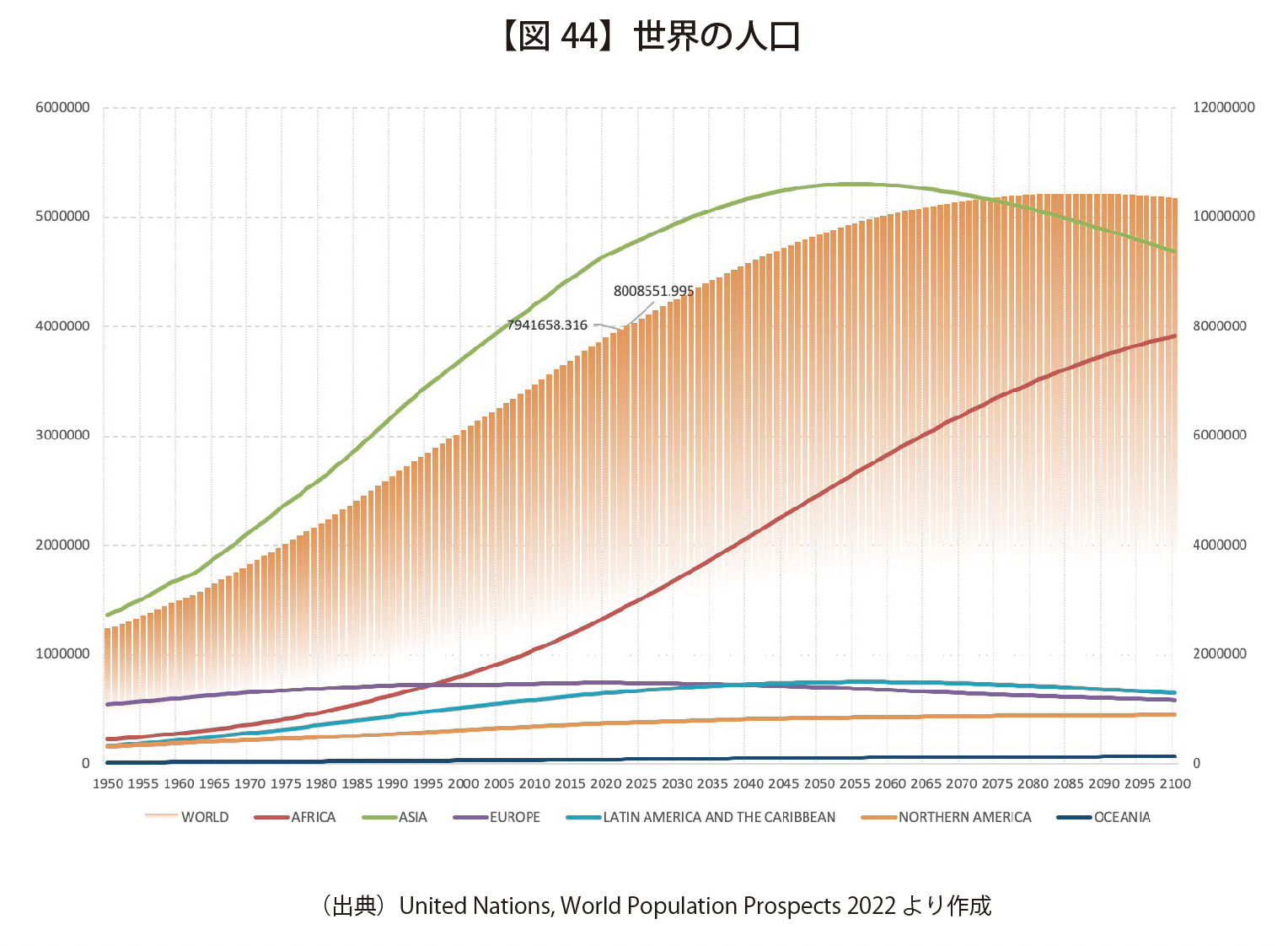

最後に、世界の人口と日本の位置づけにも目を転じてみよう。世界人口は国連が2年に1回推計しており、それによると現在は約80億人になっている(図44)。世界人口はしばらく増え続けるであろうと示されている。特にアジア、アフリカが急増すると予測されている。

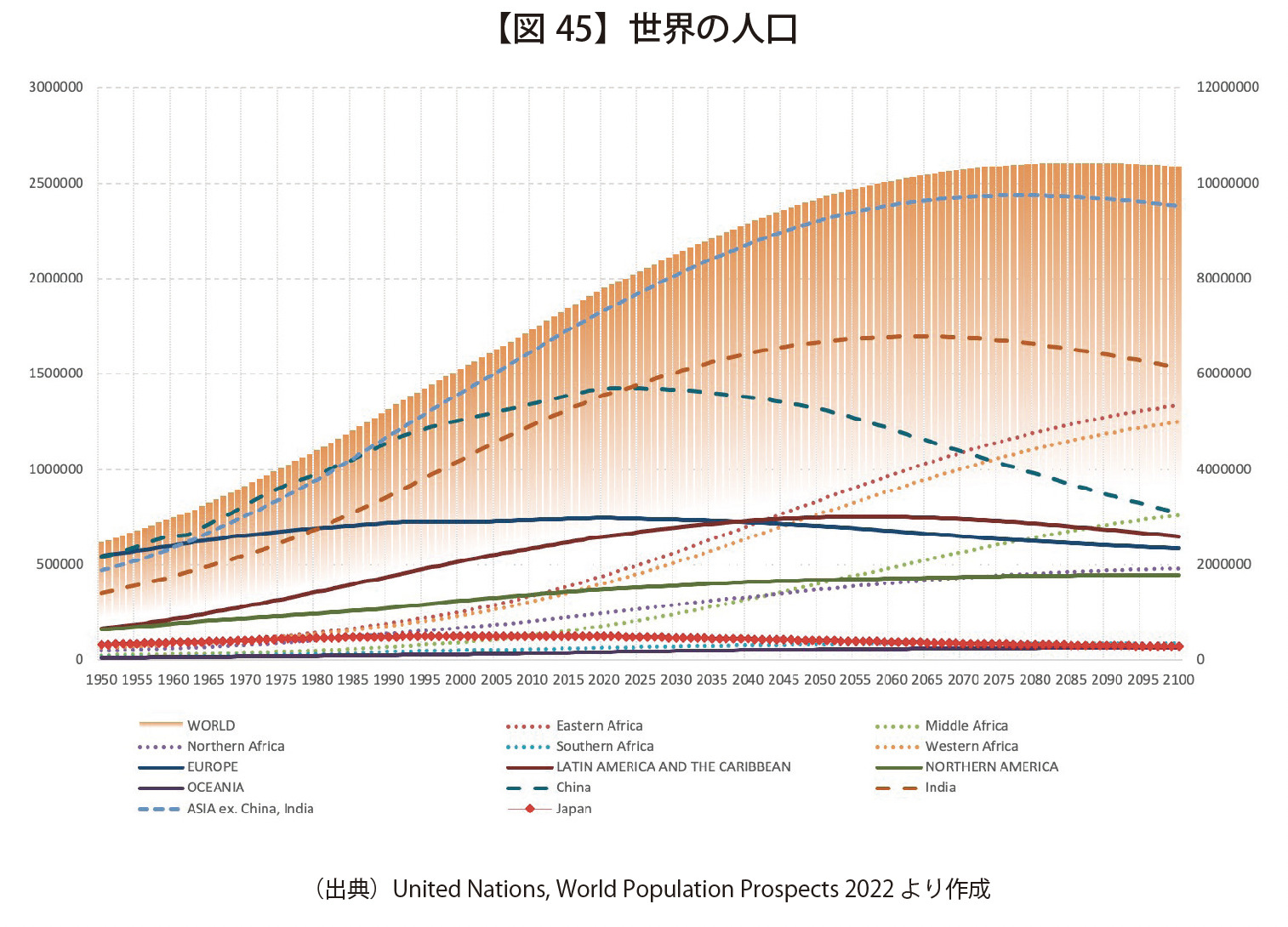

どの地域区分にどの国が含まれているかによりみえ方が変わってくるため、人口の多い中国とインドをアジアから除いてみたものが図45である。現在、ちょうど中国とインドの序列が入れ替わろうとしている。国別の比較では、インドの人口が世界一という時代が当面続くことになる。一方中国は今後人口が減っていくと予測される。

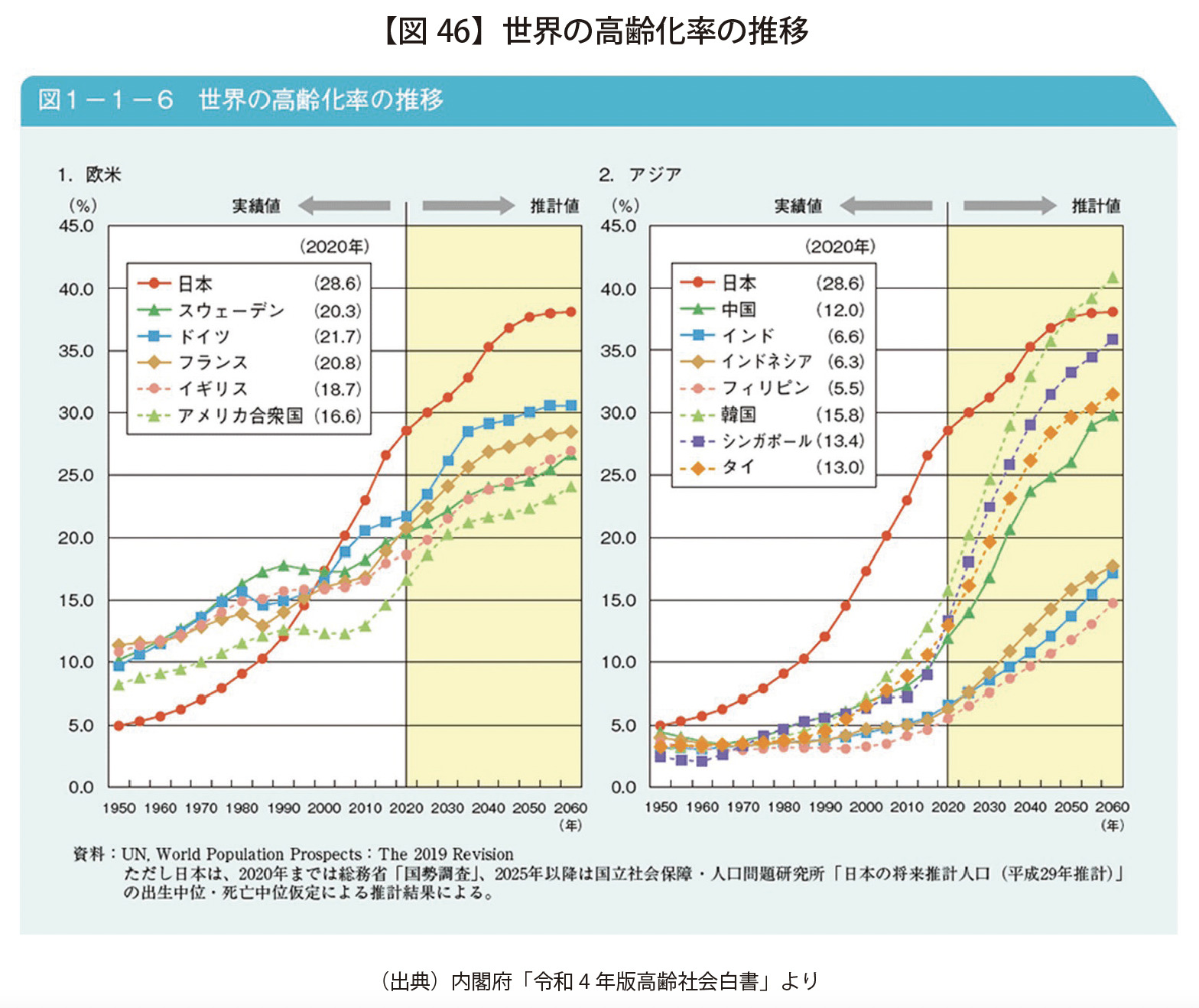

年齢別の人口をみると、高齢者とみなされる65歳以上の人口割合(高齢化率)は、現在日本がトップである(図46)。日本よりも厳しい少子化に直面している韓国は、将来日本を上回るとみられており、台湾も追随するとみられる。

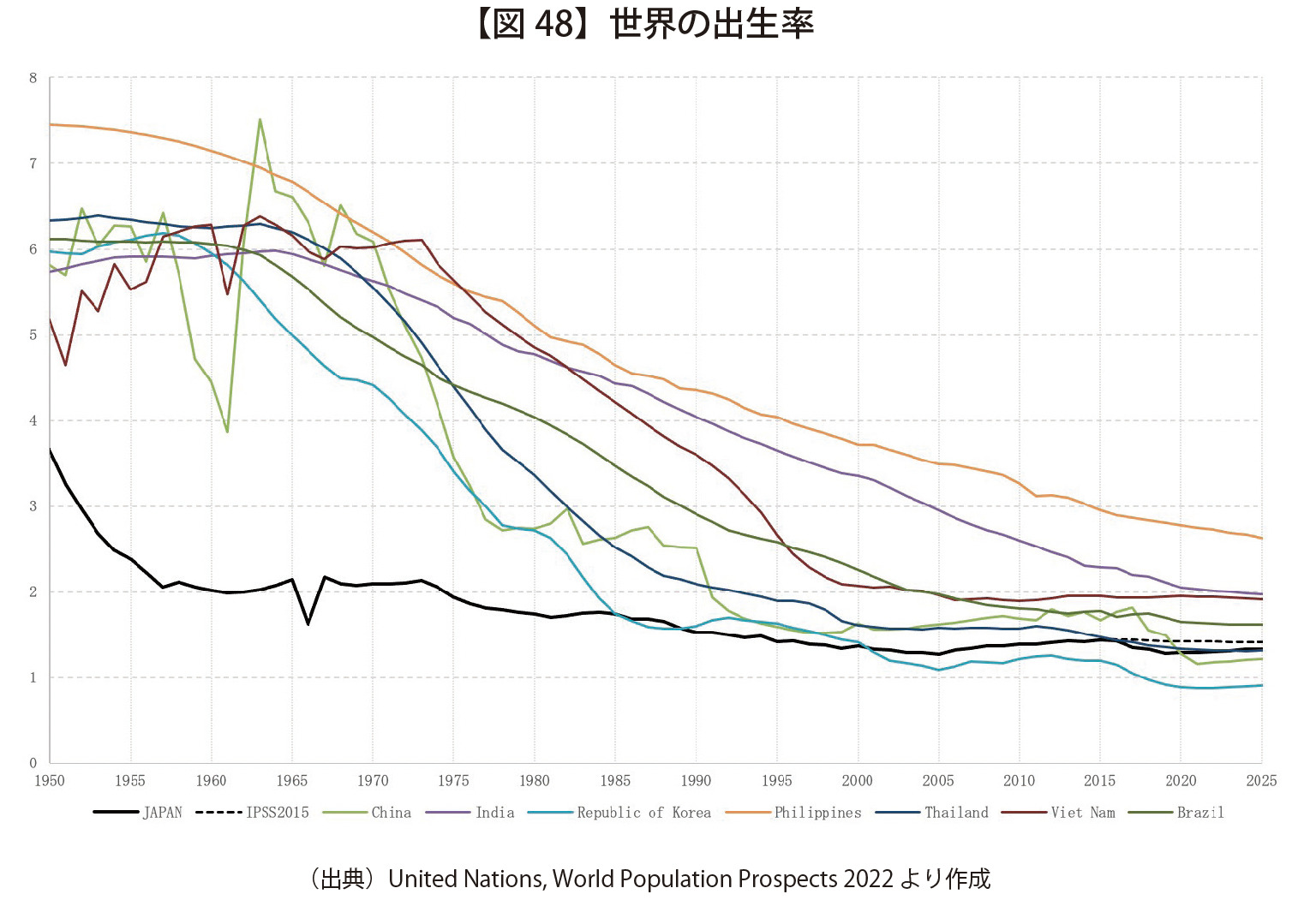

少子高齢化の直接的な要因は出生率である。日本の出生率が低迷しているのは先述の通りだが、諸外国の状況もあわせてみてみよう。図47は日本と先進諸国、図48は日本と新興諸国の出生率の推移である。現状、様々な国が少子化、低出生社会となっている。ヨーロッパ諸国も例外ではないが、超低出生国との違いはその程度である。日本の出生率はかなり低いグループに位置している。一方で、アジア諸国、特に日本周辺の東アジア地域に限定してみると、日本の低出生が目立たないほど、低出生の国が密集している。このままいくと、アジア全体が人口減少となり、世界で稀にみる少子高齢化地帯ともなりかねない。

このような時代、私たちは日本でどのように生きていくのかということを、これから様々な視点で考えていく必要がありそうだ。

(本稿は、2022年11月25日に開催したIPP政策研究会における発表を整理してまとめたものである。)