1.「ヒトとは何か」

まず、「ヒトとは何か」という問いを三つの視点から考えてみたい。

ひとつめは、ヒトだけが持つ特有の脳や心の働きとはどのようなものかという視点。ヒトだけがもつ特性は、ヒトが生存するうえで大きな意味をもつと考えられるからである。

ふたつめは、そうした特性がなぜ、どのように進化してきたのかということ。ホモ・サピエンスは、およそ20万年前に地球上に誕生した。そのはるか昔、数百万年前から、私たちの直接の祖先が環境に適応した結果、たまたま残った形質が現生人類につながっている。ヒトの特性を知ることは、ヒトにとって必要な環境はどのようなものかを知ることでもある。

最後は、ヒトの特性の個体発生、それらはいつ、どのように獲得されるのかという点である。ヒト特有の脳や心の働きはどのように発達していくのか、これは、定型—非定型発達の線引きを見直すことにもつながる。

今私たちが取り組んでいるのは、ヒトの心の働きが創発、発達していく原理を科学的に解明しながら、それをもとに、どのような未来社会を設計していくかを考えることである。そのためには、神経科学、霊長類学、生物学、ロボティクス、心理学など、既存の分野を超越した知を創出する必要がある。

私は、京都大学霊長類研究所を研究拠点に、チンバンジーの認知機能の研究を長く行ってきた。しかし、子どもを授かった経験から、改めて「ヒトらしさ」の魅力にとりつかれるようになった。京都大学明和研究室では赤ちゃんラボを運営し、赤ちゃん研究員さんとその親御さんに学内に来ていただきながら研究を進めている。言葉で自分の心の状態を表現できない段階にある赤ちゃんが、いつ頃、どのように、どの程度、脳や心を発達させているのか。脳活動を計測したり、赤ちゃんが見ている世界を視線検出装置で可視化したりと、最新のテクノロジーを用いて、ヒトらしい心がうまれる道すじを科学的に明らかにしようとしている。

もっとも大事なことは、個がもつ脳と心は、環境の影響を強く受けながら変容していく点である。親は子どもにとって最も重要な環境因子のひとつであるため、子どもだけでなく親子セットで研究を進める必要がある。モーションキャプチャなどで親子のやりとりを可視化すれば、従来の主観的評価ではとらえきれなかった、親子双方が抱える発達課題やリスクを客観的に特定できる。

私にとって学術研究とは、人類の未来、幸福のために生かされてこそ価値があるものだと思っている。研究者として『Nature』『Science』といった一流科学誌への掲載を目指すのはもちろんだが、そうした科学の知を現場で活用してほしいと願い、京大附属病院小児科との共同研究にも取り組んでいる。

現代社会の問題に視点を移そう。

日本の子育て環境は劣化しており、深刻な状態が続いている。NPO法人マドレボニータの調査では、実際に産後うつになったという母親は5%だが、産後1年ほどの間に8割以上の母親が産後うつの一歩手前の状態になったと回答している。振り返ると、私自身も産後うつ一歩手前であったことは間違いない。 これに追い打ちをかけるように、コロナ禍で、子育て家庭が孤立している。虐待件数も増加し続けている。夫婦不和や産後うつなどのリスクも高まっている。子ども期の健全な発達は何より大切であり、子どもの成長を守るために社会が支援することに反対する人はいないだろう。しかし、子ども・子育て支援ということばに含まれる重みを十分理解することなく、安易に使われている現状に、私自身は閉塞感も感じてきた。この状況を科学の知見から、何とか変えていくことはできないだろうか。研究者としての私にできることは何だろうか。子ども・子育て支援は、大事であるというレベルを超えて必須であることを科学的エビデンスに基づき、発信していきたい。そして、ヒトの発達原理に基づいた「真に妥当な」子育て施策が実行される潮流を作りたいと思っている。

2.ヒトの脳と心の発達—環境の影響

生物としてのヒトの脳の発達には、三つの特徴が挙げられる。

第一に、ヒトの脳の発達期には、環境の影響をとりわけ強く受けて変容しやすいある特別の時期がある。これを脳発達の「感受性期」という。ヒトは、0歳、1歳、2歳と年齢に比例して右上がりに、線形的に発達するわけではない。感受性期に不適切な環境にさらされると、脳と心にダメージを受けやすい。

第二に、脳発達の感受性期で最も重要な時期のひとつは乳幼児期だが、この時期の環境経験が、思春期以降の脳と心の発達に直接的に影響する。ゆえに、子どもへの環境保障は「必須」なのである。この時期の環境をしっかり整えることは、78%が思春期に発症すると言われる精神疾患を予防することにもつながる。

第三に、ヒトの脳の成熟には長い時間が必要である。ヒトの脳が完成するまでには 25年以上かかるのである。それは、親としての脳と心は、集団社会の中でゆっくり時間をかけて育まれるべきものであることを意味する。ヒトは、子も親も、共同養育の中で育まれながら連綿と命をつないできた生物といえる。

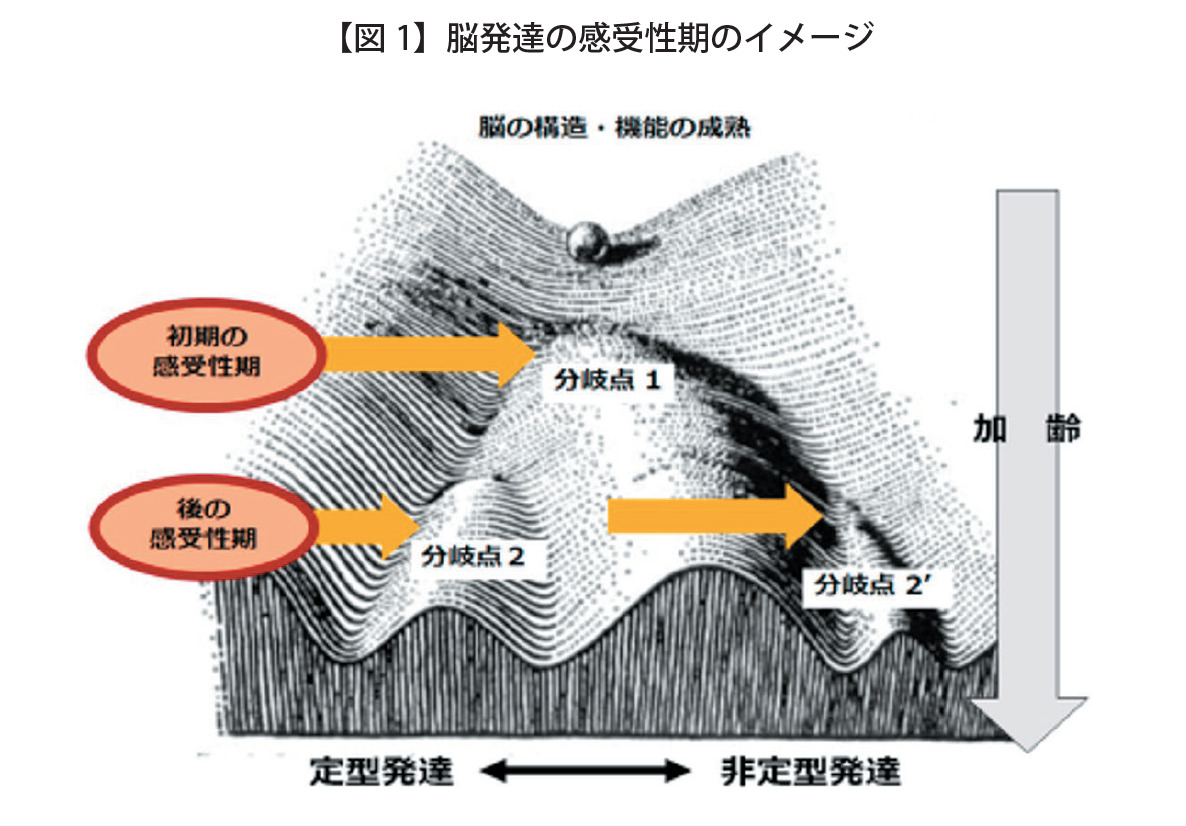

はじめに、脳発達の感受性期の第一と第二の特徴について説明しよう。図1を見ていただきたい。

ボールを脳あるいは脳の神経細胞とすると、ボールは重力にしたがって転がっていき、安定点に達する。これを加齢の軸とする。その過程で、脳は山の斜面である環境と相互作用しながら発達の軌跡を描いていく。

ここで「分岐点1」を見てほしい。ここは、脳発達が右あるいは左方向に分岐しやすい時点である。この時期、たまたま左方向から強い風が吹くと脳は右側に転がりやすくなる。右から風が吹くと、左方向に転がりやすくなる。ここで便宜的に左方向へ進む発達を「定型発達」、右方向を「非定型発達」と仮定すると、左方向からの不適切な風を受けると、脳は非定型の方向に変化しやすくなるのである。

こうした分岐点、すなわち感受性期は脳の部位によって異なるが、乳幼児期はとくに重要な時期である。発達初期にいったん右方向(非定型)に転がると、後で左方向(定型)に軌跡を戻そうとしても難しいことがわかる。

ヒトは、脳内に神経細胞をたくさん持って生まれる。一生の中で神経細胞の数が最も多いのは、胎児期から生後数カ月である。ただし、神経細胞の数が多ければ多いほどよいわけではない。脳は、神経細胞同士をつなぐシナプスが連結しあうネットワークで電気信号が送られ、活動する。出生後、多くの神経細胞が別の神経細胞とつながることで密なネットワークが形成されていくが、ネットワークの活動には大量のエネルギーが必要となる。成人では、全エネルギーの20%ほどが脳で消費されている。密なネットワークが形成されるだけでは、あまりに非効率である。そこで何が起こるかというと、どの環境でも適応できるように多くの神経細胞を持って生まれてくるが、育つ環境でよく使われるネットワークは生き残り、不要なネットワーク、使われないものは減っていくという現象が起こる。これを「刈り込み」現象という。ヒトは、環境に適応しながら、より情報効率の良い脳を作り上げていくのである。生命現象は、ため息がでるほど美しい。

比較的早くに成熟する視覚野、聴覚野については、ネットワークの密度は生後数カ月ごろにピークを迎える。その後、環境の影響を受けて刈り込みが始まり、生後8カ月頃よりそれが急激に進み、就学前までには安定する。日本語を母国語とする者が成人になってから英語のRとLの発音を身に付けようとしても難しいのは、聴覚野の感受性期がすでに終わっているからである。

脳発達の感受性期の原理と意義を理解して、子どもたちに必要な環境を整えるエビデンスにもとづく支援、教育が必要である。

3.コロナ禍で育つ乳幼児の発達

コロナ禍が長期化する今、気になっていることがある。マスクを着用した他者との出会いが日常化していることである。視覚野、聴覚野は生後数カ月から就学前までに環境の影響を受けて顕著に発達することを先に述べたが、感受性期にある乳幼児にとって、相手の口元が見えない、表情全体が見えない社会的環境で育つことにはリスクがあると考えられる。

乳幼児期は、目だけでなく、豊かに動く表情を経験しながら、相手の喜怒哀楽や、それに共感する心を発達させていく時期である。言語の獲得にも、表情の経験が深くかかわっている。生後6カ月頃から、乳児は目ではなく、相手の口元をよく見るようになる。口元の視覚情報とそこから発せられる音声情報とを結び付けて記憶し、それを自分の身体を使って模倣することで言語を獲得していくのである。

コロナ禍の今、子どもたちはこうした学習の機会を減らしている。保育園などの現場からも、「人見知りをする子が少なくなった」「表情が乏しい」「共感のやり取りが難しい」「言葉の獲得が遅れ気味」などの声が寄せられている。

科学の知見を実際の政策に活かして、子どもたちへの発達リスクを軽減しようとアクションをおこした国がある。フランスである。フランス政府は、子どもたちの発達上のリスクを軽減しようと、昨年9月と12月の2回に分けて、80万枚の透明型マスクを保育・教育現場に一斉配布した。日本でよく目にする機能性の高くないマウスシールドのようなものではない。呼気の90%をカットしつつ、口元が見える透明マスクを作成し、国が現場に提供したのである。フランスでは、次世代は国の宝であるという意識が強い。こうした思いを日本も大事にし、大人目線に偏らない施策を講じてほしい。

4.前頭前野の感受性期にみられる変化

感受性期が最も遅く始まるのは、前頭前野である。人が最も高度に発達させている部位であり、目の前にないものをイメージしたり、推論したりする機能を持つ。

前頭前野では、シナプスネットワーク密度のピークは4歳頃である。そして、環境の影響を受けながら刈り込みがゆっくりと進みはじめる。4歳頃が前頭前野の感受性期の第1期だとすると、第2期は思春期である。この時期、刈り込みが急激に進み、それは25歳まで続く。

高度なメンタライジングを進化の過程で獲得してきたヒトは、自分の心の状態と他者の心の状態を意識的に切り離して推論することができる。自分と相手はお互いに違う心を持っていることを理解し、相手の立場をイメージすることができる。例えば、私に嬉しいことがあり、笑みがこぼれそうな時でも、目の前にいる人に悲しいことがあった場合、笑顔を抑制しようとするだろう。

メンタライジングの発達の第一歩として、4歳頃に「視点変換」とよばれる認知機能が顕著にみられるようになる。子どもの目の前にペンが置かれ、その向こうに衝立があり、それを隔てて相手が向こう側にいる状況を想像していただきたい。4歳前、メンタライズの発達が進む以前の時期の子どもたちは、自分が見ている世界を相手も同じように見ていると考える。衝立を隔てているにもかかわらず、自分から見えているペンは、相手にも見えていると考えるのである。しかし、4歳頃になると、「ぼくには見えている。でも衝立が邪魔をして、向こう側の人には見えていないはずだ」と、相手の見ている世界をイメージできるようになる。相手の視点と自分の視点を変換させて理解するようになるのである。この認知能力が芽生えてくると、いわゆる「イヤイヤ期」も卒業を迎える。

メンタライジングが発達してくると、「今・ここ」という時空間を越えて、「未来」をイメージできるようになる。今の嫌なことを我慢すると、未来にもっといいことがある、ほめてもらえるかもしれない」と想像できるようになるのである。「マシュマロテスト」とよばれる有名な実験がある。お皿の上にマシュマロをひとつ置いて、大人が「このマシュマロを今食べてもいいけど、先生がこれから外に出て戻ってくるまで食べるのを待てたら、2つあげるよ」と伝える。大人が部屋を出て行った後の子どもたちの反応、食べたいという欲望と葛藤する姿は、この時期の前頭前野の顕著な発達を見事に反映している。

5.精神疾患の7割は思春期に発症する

ヒトの脳発達の3つめの特徴についてご説明したい。

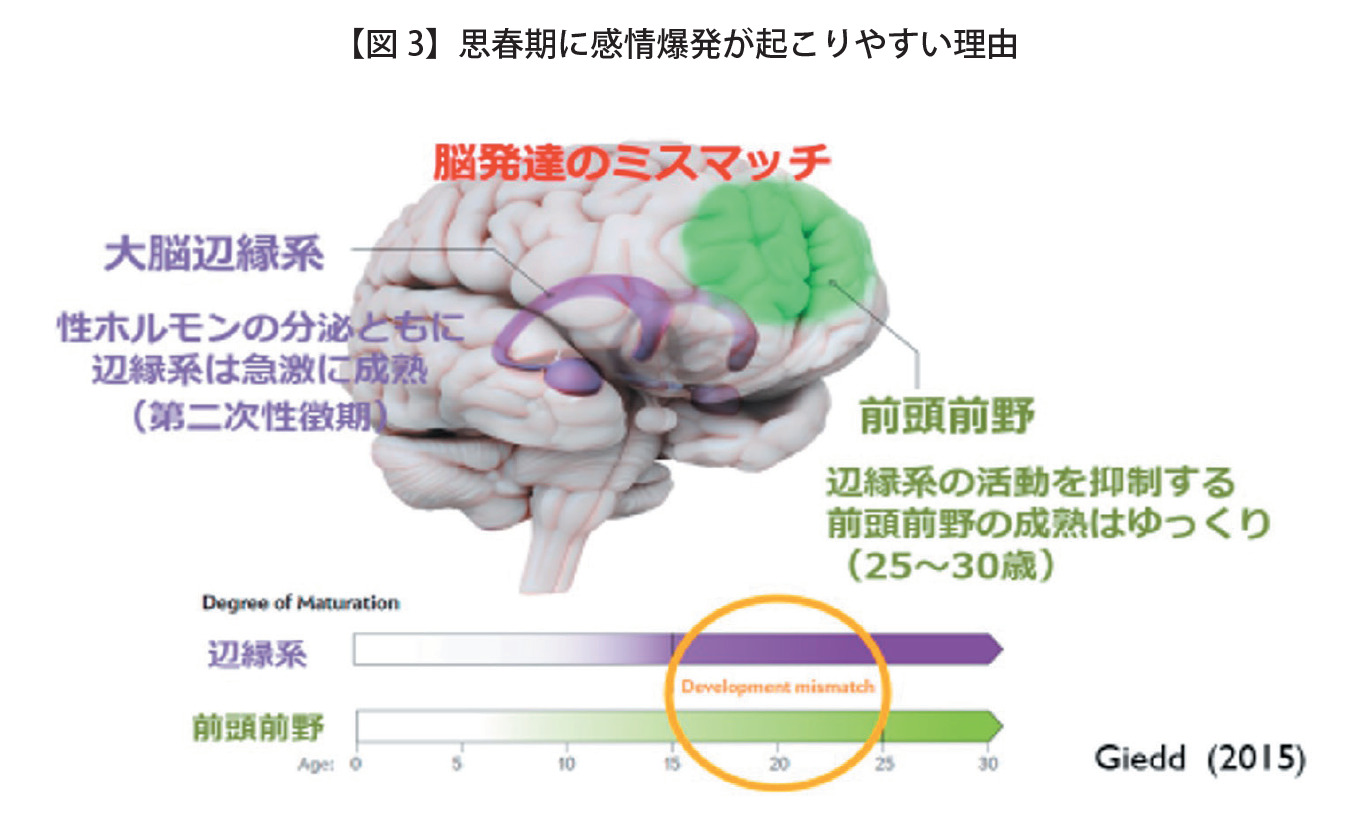

米国で、ひとりひとりの子どもたちを4歳から20数歳になるまで追跡するという大規模コーホート研究が行われた。数年に1回、子どもたちの脳の発達を調べてみると、前頭前野が成熟に達するまで、何と25年以上かかったという。図2を見ていただくと、そのようすがお分かりいただけると思う。刈り込みが進んだ状態が紫〜青で、明るい色になればなるほどその部位がまだ未成熟であることを示している。視覚野、聴覚野は4歳の時点で刈り込みが落ちついている。一方、前頭前野は20数年たっても環境の影響を受けて刈り込みは続いている。

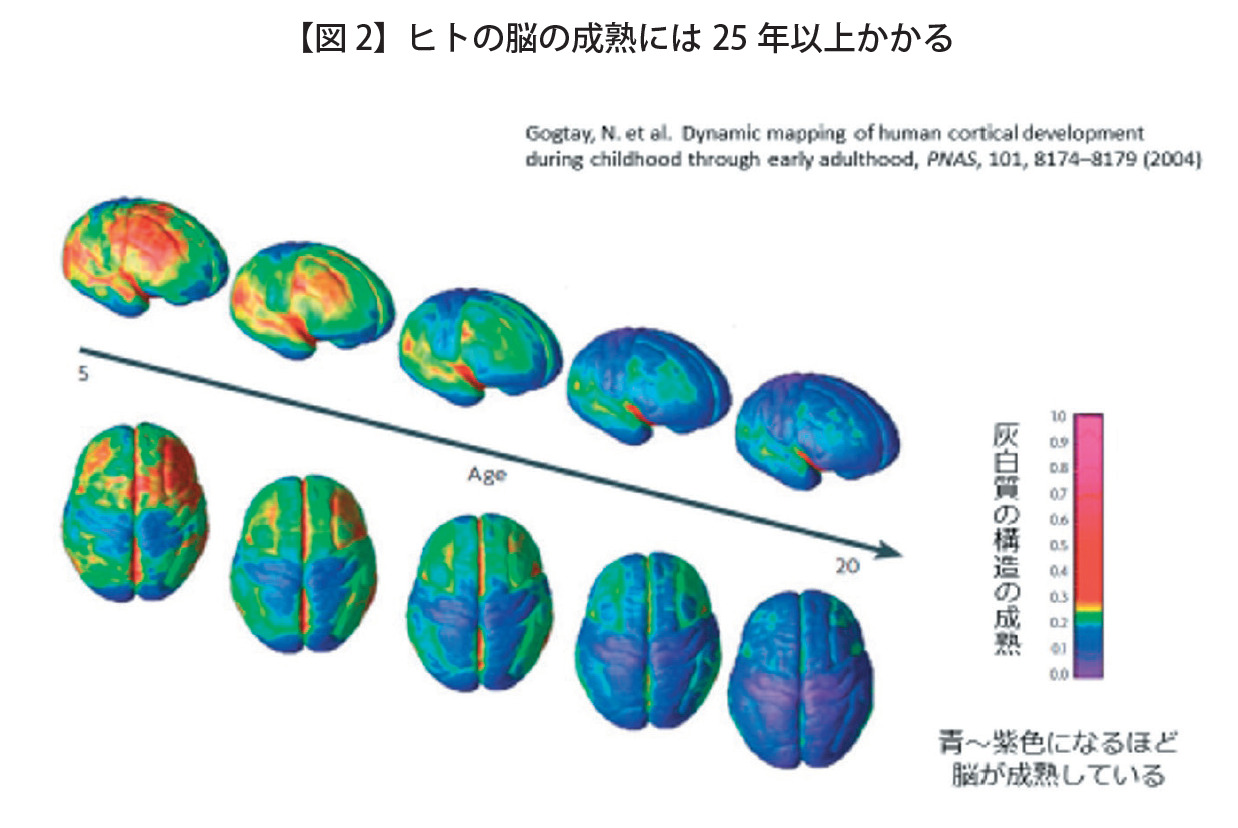

ほとんどの人が経験することであるが、思春期には心の状態が不安定となりやすい。それはなぜだろうか。脳科学の知見からは、次のような説明が可能である。

図3を見ていただきたい。緑色で示しているのが前頭前野である。先述のとおり、この成熟には25年以上かかる。他方、紫色で示した部分は大脳辺縁系とよばれる脳部位である。扁桃体などが含まれるこの部位は、自分では意識的に抑えられない感情、いらいらや怒り、ドキドキする気持ちを沸き立たせる働きをもつ。大脳辺縁系は、第2次性徴期に性ホルモンの急激な分泌とともに急激に成熟し、思春期に活動が高まる。私たち成人も大脳辺縁系で感情を沸き立たせるが、それでもいわゆる大人のふるまいができるのは、私たちがすでに成熟した前頭前野をもっているからである。前頭前野には大脳辺縁系の働きをトップダウンに抑制する働きがある。思春期の子どもたちの前頭前野はいまだ発達の途上であるから、辺縁系の活動を抑制することは当然難しい。大脳辺縁系と前頭前野の成熟のミスマッチが10年以上続く思春期には、不安障害や薬物乱用等の精神疾患の78%が発症する。

脳科学の知見に基づくと、生物学的な意味での成人の定義は25歳以上となる。一方、社会では、18歳と成人の定義を若年化する方向で議論が進んでいる。そのひとつの理由は、豊かな環境で育つ現代人は、身体面の成熟(第二次性徴)が早まっているからである。

ここで、大脳辺縁系と前頭前野の発達のミスマッチについて、不適切な環境で育った時にこのバランスがどのように変容するのかを見ておきたい。教育現場に立たれている先生方は日々実感しておられると思うが、虐待など不適切な環境で育った子どもは思春期を早く迎えるといわれている。思春期が早まる理由について、脳科学では次のように解釈できる。

大脳辺縁系に含まれる扁桃体という部位は、ストレスを受けると活性化する。それを抑制するのは前頭前野の働きであるが、前頭前野の成熟には時間がかかる。では、乳幼児は扁桃体の過活性をどのように抑制するのか。養育者を利用するのである。乳幼児期には、身体生理状態を自ら安定させることは難しい。不快な状態となると、泣くなどの信号を養育者に発信する。その信号をキャッチした養育者は、子どもを抱き、なだめるなどして身体生理状態を外側から安定化させる。子どもたちがホメオスタシスを働かせるためは、養育者の存在が必要なのである。

しかし、こうした外部(養育者)からの保護を受けられない子どもたちは、自らの脳の早期に成熟させることで、生存可能性を高めようとする。前頭前野を過剰に早くから成熟させることによって、大脳辺縁系の活性を自分で抑制しようとするのである。こうした無理な脳発達の状態(思春期の過剰な早期成熟の異常性)は、精神疾患の発症リスクに直結する。

6.発達を支える「共同養育」の役割

最後に、ヒトの脳と心の発達を支える環境基盤となる「共同養育」について考えてみたい。

先ほど、相手の心と自分の心の状態を意識的に切り離して理解する前頭前野の働き、メンタライジングについて説明した。これは、ヒトという生物が進化の過程で特異的に獲得してきた認知機能である。

メンタライジングは、ヒトの共同養育を成り立たせた鍵となる能力でもある。成熟した脳を持つ者は、相手の立場にたって考え、どのような状況で何をしてあげたらいいのかを推論することができる。それは、相手に共感し、協力し、教育し、適切な支援を行うことを可能にする。こうした心の働きをもつヒトは、他の個体の子どもであっても、相手に共感し、協力しながら養育することができる。実際、チンパンジーは子どもの手を取って教えることはない。子どもを危険な状況から救いはするが、例えば、木の実を石でたたき割って食べるなどの道具の使い方をヒトのように子どもの手を取って教えることは一切ない。ヒトは、特異的に高度な前頭前野を獲得したことで、相手の立場にたって教育したり支援したりするユニークな性質をもつことになったのである。

チンパンジーは、母親がひとりで子どもを産み、育てる。ひとりの子どもを時間をかけてゆっくりと育て上げてから、次の子どもを産む生存戦略である。子どもは6〜8年かけて母親から独立し、別の仲間と過ごす時間を持つようになる。すると母親に排卵が起こり、次の子どもを妊娠、出産できるようになる。

それに対してヒトの場合は、子どもが自立するまでにはきわめて長い時間がかかる。母親の身体に自力でしがみついていることもできない。しかし、ヒトの母親は、授乳をしていても2〜3年たつと排卵が始まり、次の子どもを産める身体機能が回復する。多くの世話を必要とする子どもを、母親が短期間で次々に産み、ひとりで育てることは、遺伝子を残す上で不利である。こうしたことから、ヒトは共同養育という形態をとりながら次世代を繫いできたと考えられる。

前述のように、ヒトの脳と心の発達には25年以上もの年月を要する。他方、出産が可能となる生殖機能の成熟は、それよりも10年も早い14、5歳頃である。身体の成熟と脳の成熟には大きな時間の開きがある。ヒトは共同養育によって子どもたちを育ててきたと考えられるが、集団が育てる対象は子どもだけでなく、若い親もその対象なのである。

生物学的知見でみると、母親だけに育児の負担が集中するのはきわめて不自然である。子育てする母親を支援しようという見方を超えて、母親だけが子育てしている状況そのものが生物として異常なことであるという認識をもたなければならない。子どもだけでなく、親の脳と心をも育む「現代版・共同養育」のシステムを喫緊に社会に実現していくことが必要だ。

7.「親性」は経験により発達する

親として必要な心と脳を考えるうえで、壁になってきたのはいわゆる「母性神話」である。子育てを担う性は女性であるという発想は、根本から変えねばならない。

現代社会において、共同養育者として強く期待されるのは父親である。ここ数年の研究により、親としての脳と心の発達には生物学的性差は見られないことがわかってきた。子育て中の親に自分の子どもが映った動画を見てもらい、その間の脳活動をfMRIで計測した。対象となった親は、3つのグループで構成されていた。ひとつめのグループは第一養育者で女性であるグループ、(母親)、第2グループは子育てにあまり関わらない第二養育者である男性、第3グループは生物学的には男性だが、いわゆる「主夫」として第一養育者の役割を担っている父親であった。

これまでの研究で、育児場面を見たときに特異的に活動する脳のネットワ—クがいくつか特定されている。これを「親性脳」という。たとえば、情動処理ネットワークは、子どものようすを目にしたとき、すばやく無意識的に活動する。メンタライジングネットワークでは、意識的、客観的に子どもがおかれている状況を推論、判断して何を行うべきかを考える。3つのグループで、これらのネットワークの賦活度を比較してみたところ、第1グループでは、まず情動処理ネットワークがすばやく活性化し、その後にメンタライジングネットワークが顕著に活性化する。ところが、第2グループの男性では、前者の活動はほとんど見られず、ゆっくりとメンタライジングが活動した。興味深いのは第3グループの結果であった。彼らは、第1グループの女性とほぼ同じ脳活動を示したのである。つまり、養育経験によって脳内ネットワークの働きには違いがあり、そこには生物学的性差はみられないのである。

こうした科学的事実は、従来の母性、父性というとらえ方ではなく、「親性」という枠組みにおいて親としての脳と心の発達を考えるべきであることを示している。

8.父親の親性発達

次に、父親の親性発達に関する研究を紹介したい。妊娠初期、出産直前、生後6カ月と、1年にわたってそれぞれの男性を長期追跡した私たちの研究成果である。この研究では、妊娠や出産を直接身体的に経験することのない父親の親性は、いつ頃どのように発達するのか、また、そこにはどの程度の個人差があるのかを調べることを目的とした。

初めての子どもの誕生を予定している男性(父親群)と、子どもをもつ予定のない男性(統制群)にfMRI内に入ってもらい、おむつ替えなどの育児場面を映した動画を、3期にわたりみてもらった。その間の脳の活動を計測し、両群で比較してみた。

その結果、父親群では、妊娠期から左脳の島(とう)という部位の活動に変化がみられることが明らかとなった。これから父親になる人の親性の発達は、パートナーの妊娠初期からすでに始まっているのである。

ただし、そこには大きな個人差がみられた点も重要である。これに関連するいくつかの要因も見えてきた。たとえば、週当たりの平均勤務時間(コロナ禍以前の勤務時間)や過去2年以外に乳幼児を抱っこした経験は、親性脳の発達と関連していた。こうした要因が特定されれば、親性の発達が芳しくない父親に対する支援、親性教育を個別に行うことが可能となる。

産後のデータも整いつつある。わかってきた重要な点をひとつご紹介したい。パートナーの妊娠期からはじまる父親の親性脳の発達には、大きく3つのパターンが存在する。ひとつめは、妊娠初期からすでに親性脳の発達が良好なグループ、ふたつめは、妊娠中から親性脳の発達はある程度みられるグループ、そしてみっつめは、親性脳の活動がほとんどみられないままのグループである。とくに最後のグループに属する父親の親性発達を注意深く見守り、支援していくことが、子どもへの虐待のリスクや母親の孤立育児化を未然に防ぐうえできわめて重要である。

こうした基礎研究の知見をふまえると、現在、政府が検討している父親の産休取得制度は大きな意味がある。ただし、その期間は、義務教育と同じように、親としての脳と心を成長させるための機会とすること、社会がそれぞれの親の成長をアシストする具体的施策が必要である。

一昔前は、大家族での生活であった。日常に子育てを経験する機会があふれていた。しかし今、たとえば私が授業を行っているクラスの学生に尋ねると、赤ちゃんを抱っこした経験がある学生は50人中1人いるかいないかである。

9.「親性」発達を支える社会設計が必要

生物学的性差を問わず、親性脳の発達は妊娠期から始まるが、そこには大きな個人差がある。これまでのような、すべての対象者に対して等しい支援を行うのではなく、情報科学技術を活用して、個々の心身特性に合った支援を自身でカスタマイズしながら得ていくことが重要となる。親としての脳と心の発達過程が科学的に明らかになりつつ今、エビデンスにもとづく親子支援がようやく実現しつつある。

現代版・共同養育の実現に向けた産学連携活動にも注力している。先ほど見出した父親の親性発達の度合いの「見える化」、そしてひとりひとりの発達に合った親性教育プログラムを開発しているところである。これをぜひ、これから親になる方々が産休、育休を取得される期間に活用してほしいと思っている。

また、親としての自己効力感を高める商品の開発、実装も行ってきた。子育ては、誰かから評価されたり、ほめられたりすることが少ない。孤立育児に苛まれる母親の多くは、家族からほめてもらう機会すらほとんどないだろう。これでは子育てへの動機づけや、子育てをしている自分自身に価値を見出すことはできない。こうした体験が得られないと、子どもをもうひとり産みたいという気持ちも沸き立つはずがない。他者から認められる、褒められる、必要とされるときに強く感じる社会的報酬は、金銭的報酬を得たときとまったく同じ脳部位が活性化することがわかっている。子育てをがんばっている親を、日常的にほめるしかけづくりが必要だ。

こうした思いから、子育てに対する自己効力感を親に高めてもらう機能を搭載した紙おむつの開発に取り組んだ。おむつが濡れると、「ありがとう」「だいすき」といったポジティブなメッセージが、インジケーターとして浮かびあがる。ここでは、赤ちゃんが本当に「ありがとう!」「だいすき」と思っているかどうかは重要ではない。ことばで自分の気持ちを伝えられない赤ちゃんの心をおむつが「代弁する」こと、それが、親の側の一方的な解釈であっても、実際に親のポジティブな感情が喚起されるきっかけになりさえすればよいのである。

京大で従来品との比較、性能検証をおこなった結果、「ありがとう」「だいすき」などのメッセージが浮かび上がる紙おむつは、母親のポジティブ感情が意識的(主観的評価)にも無意識的(感情処理に関わるとされる脳波周波数活動)にも高めることが実証された(図4)。

こうした親子支援のありかたは、少子化対策にも組み込んでいくべきだと考える。2020年5月に出された「少子化社会対策大綱」では、少子化対策として5つの指針が挙げられているが、5つめの「科学技術など新たなリソースを積極的に活用」することについては、その活用のしかたに慎重にならなければいけない。内閣府は、育児を「利便化・省力化」するための情報科学技術の活用を図ろうとしているが、こうした方向だけでは、当事者が育児する経験を通じてその意味や歓びを感じ、自分の価値を見出す機会とはならない。子どもと親の「双方の育ち」に必要な環境はどのようなものか、多様な親子をどのように支援していくことができるかを科学的エビデンスに基づいて議論し、施策につなげていくことが、今の日本には必要である。

IPP政策研究会(主催=平和政策研究所、2021年2月19日)発表より