1.はじめに

私の研究テーマはプランクトンの生態学である。主に研究対象としているのは体長が4-8㎜ほどのカイアシ類ネオカラヌスという動物プランクトンである。北方の海に多く生息し、春から夏にかけて表層で成長し、秋に深層へ移動し冬に産卵して幼生は春に上方移動する。このネオカラヌスの生態を10年ほど研究する中で、ネオカラヌスが上下動を繰り返すことによって表層の炭素を1,000m以深の深層に運んでいることが分かった。ネオカラヌスによる炭素輸送量はセジメントトラップ(海洋深層に一定期間係留し沈降粒子を捕らえる機器)で計測された沈降粒子量と同等量で、莫大な量の炭素を深層に埋めていることが分かった。このプランクトンは北太平洋に2億トンほど生息しており、これは人類が水揚げしている水産物量の約2倍弱であるので、これを食料とすれば食糧問題はある程度解決できることになる。一方、ネオカラヌスは越冬時に大きな油球を蓄積している。ならば、これをエネルギーとして使用した場合はどうかというと、太平洋に棲んでいる個体を全部捕獲し、油分が100%石油になったと仮定しても、日本が保有する石油備蓄量の1カ月分にも満たない量にしかならない。すなわち、人類が食糧として消費する量は多くはないが、エネルギーとして使用する量は莫大であることをネオカラヌスの研究から知ることになり、ひいては地球を意識するようになったのである。

2. 海と鉄と地球環境

HNLC海域と鉄仮説

最初に、地球を考えるきっかけとなった海洋への鉄散布により植物プランクトンを増加させる研究について述べたい。

海洋にはHNLC(High Nutrient Low Chlorophyll)海域という栄養(栄養塩)が豊富にあるにもかかわらず植物が増加しない海域が南極海、亜寒帯太平洋、赤道湧昇域にある。なぜ植物が増えないのかは謎であった。栄養があって光が当たれば、実験室内のビーカーの中であれば3日で栄養塩が消費される。実際の海洋でも1カ月あればどんなに栄養があっても使い切れるというのが学者・専門家の共通認識である。それゆえ、栄養が豊富に存在するのに植物が増えない原因が不明であった。この問題に対して米国の海洋学者ジョン・H・マーティン博士は、鉄不足が原因でプランクトンが増殖できないといういわゆる「鉄仮説」を主張した。

マーティン博士はさらに、南極の氷床コアの分析から大気中の二酸化炭素濃度と鉄の供給量に負の相関があることを発見し、その原因として陸域からの鉄供給量が氷期・間氷期における大気中二酸化炭素濃度の増減に関係するという第2の仮説を提唱した。すなわち氷期は風が強く陸域から海洋へ鉄が多く供給されるため、植物プランクトンが増殖して大気中の二酸化炭素を吸収してその濃度が低くなり気温が低下する。間氷期はその反対で、二酸化炭素濃度が高くなり気温が上昇するという関係になる。

マーティン博士は学会でタンカー1杯分の鉄を与えられれば地球を氷期にしてみせると発言したと伝えられ、その後、二酸化炭素取引を前提とした鉄散布をビジネスと考えるベンチャー企業が出現し始めて、地球工学的手法としての鉄散布が盛んに議論されるようになった。

二酸化炭素をどの程度吸収できるか

鉄を海洋に十分に供給すれば二酸化炭素をどの程度固定できるかは計算可能である。1991年のデータだが、南極海で1.5 Gt、北太平洋で0.15 Gt、赤道で0.06 Gtの二酸化炭素を固定できるという数値が算出された。当時人間が排出していた二酸化炭素量がおよそ7 Gtであったので、海への鉄散布により全排出量の約25%を吸収できる可能性を秘めていた。ただしこの試算は、南極海全域に鉄を十分に散布することが前提となることに注意が必要である。

しかし、そもそも植物が増えれば問題は解決するのだろうか。ひとは陸上では植物の多い状態を好ましいと感じるが、海の場合に植物が多い状態は赤潮の状態である。すなわち、ひとは感覚的に植物の少ない海を心地良いと感じるのである。直観としての不安は大切にしたい。

ネガティブエフェクト

鉄散布によって海が二酸化炭素を吸収して地球が寒冷化するのは好ましい効果かも知れないが、他方でどのようなネガティブエフェクト、負の影響があるだろうか。まず考えられることは、海洋生態系の大規模攪乱であること、2番目に、より強力な温暖化ガスが出る可能性があることである。例えば、メタンは二酸化炭素の25~36倍の温室効果があるとされているので、二酸化炭素を36分子吸収してもメタンが1分子放出されれば、温暖化抑制としては機能しない。亜酸化窒素(N2O)に至っては300倍以上なので、二酸化炭素を300分子固定しても亜酸化窒素(N2O)が1分子出れば効果がないことになる。3番目に、中深層および底層生物へ悪影響を及ぼす可能性があることである。安定した環境である中深層および底層に炭素物質が沈降することで酸性化し大きな影響を及ぼす可能性は否定できない。

ネガティブエフェクトの発生可能性がある対策を実施する場合、慎重にデータを積み上げていくのが通例である。しかし、2000年前後は、鉄散布が直接的な利益を生み出すわけではないが、カーボンクレジット取引で鉄散布が認められた場合、特許を取得することで大きな利益が期待できたため、鉄散布を請け負うベンチャー企業が複数名乗りを上げた。

一方、この対策の妥当性を懸念する科学者および国際法関係者は、2001年にワシントンDCで大規模なワークショップを開催し研究を進めるべきか否かを議論し、ネガティブエフェクトの可能性は否定できず問題はあるものの総合的な判断としては研究としての鉄散布は実行すべきであるという結論に達した。

それを受けて日本も北太平洋HNLC海域で鉄散布実験を行うことになった。2001年度から海水中微量元素である鉄濃度調節による二酸化炭素吸収機能の強化と海洋生態系への影響の解明を目的としたプロジェクト研究を開始した。

具体的には、図3のように、黄色のタンクに海水を満たし硫酸鉄(茶色の袋)を溶かす。手前の鼠色のタンクにはSF6という不活性なガスを飽和した海水を用意しておき、2液を混合して船尾より海面下に水深10m位を目標に散布した。実際の海は地図上とは異なり海流があるので、きれいな形には散布することは困難である。それでまずブイを入れ、ブイを相対的な中心点として400m間隔で合計8kmを上下する形で散布した。

葉緑素の変化

鉄散布水塊は、2週間で約100 km移動していた。イメージとしては山手線の内側に鉄を散布し、その海域を2週間で静岡県まで追跡するといったものである。水塊を追跡しながら光合成の活性を測定する測器を用いて反応を観測したところ、3日目に反応が出て光合成活性が高くなっていることが分かった。

6日目以降は葉緑素つまりクロロフィル濃度の増加を検知し、8日目、10日目、12日目には非常に高い濃度にまで増えた。硝酸塩濃度が20μMだったが、それに鉄を加えることによって2~3μMに減少した。プランクトンのサイズを見ると、散布前は小さいものと中くらいのものと大きいものの割合が1:1:1位であったが、鉄を添加して増えるのは珪藻類などの大きいプランクトンであった。顕微鏡で調べると、キートセロス・デビリス(Chaetoceros debilis)という種類が優占していることが分かった。

鉄散布で植物プランクトンが増えることは分かったが、問題は増えた植物プランクトンのうち沈降する量がどの程度かである。沈降しなければどこかで捕食・代謝され大気中に二酸化炭素として戻ってくることになる鉄散布したエリアとその外側エリアにおける沈降粒子量の変化を調査した結果を見ると、植物プランクトンつまり粒子状の有機物が増加したことは事実であるが、有意差はなかった。

今回の鉄散布実験で350 kgの鉄を8 km×10 km四方に散布したが、最終的には570 tの有機物が生成された。570 tの有機物は木に例えると、高さ30 mの樹木の630本に相当する。すなわち、陸上で植物を生育するには時間を要するが、海であれば2週間で相当量の炭素を固定できることが分かった。したがって、海洋には二酸化炭素固定の大きなポテンシャルが存在することが分かった。

北太平洋での3回の実験

我々は北太平洋で行われた3回の実験(SEEDS, SERIES, SEEDS II)に参加した。先述した実験は2001年に行われたSEEDSで、翌2002年にはカナダと共同して北太平洋の東側で鉄散布実験を行なった(図5, SERIES)。図5の地図上の地点は、気象観測で有名なPラインであるが、一番沖側の点で鉄散布を行なった。28日間に渡る鉄散布実験の後半を日本が担当したが、鉄散布した海域で植物プランクトンが増殖し、二酸化炭素が減少したことを海色衛星と船舶観測で確認することができた。

図5は25日目の画像で、この時には有意な有機物量が沈降したことが分かった。しかし、沈降フラックスは固定された炭素の20%程度であり、かなりの部分は表層において捕食・分解され無機化していることが示唆された。予想したより効率が悪く、沈降粒子はそれほど多くないことが分かってきた(図6)。

2004年に再度の鉄散布実験を日本の白鳳丸と米国のKilo Moanaという2隻の船舶を使用して行ない、水塊を25日間追跡した(SEEDS II)。この時は、観測メンバーが増えたので、DMS、メタン、N2Oも観測できる体制になった。また、技術が進歩してより正確な観測データが取得できるようになった。

鉄散布したエリアでは大体6日目からクロロフィルが増え始めて13日目でピークを示し、その後低下した。3回の実験を通して鉄散布を行なえば植物プランクトンが増殖することは確認できた。しかし、3つの実験における反応の仕方が非常に異なる。北太平洋の西側で行ったSEEDSでは、3日目ぐらいから植物プランクトンが増殖し始めて20μg位まで増殖した。しかし、太平洋のカナダ側で行ったSERIESではマックスは6μg位で、ピークは17日目、18日目であった。SEEDS IIではSEEDSとほぼ同じ地点でほぼ同量の鉄を散布したのであるが、植物の増加はSEEDSの1/10程度であった。

したがって、海洋の同じ地点に同量の鉄を添加しても、植物プランクトンが増殖する現象は変わらないものの、添加するタイミングやその時にどのような動物プランクトンがいたか、どの植物プランクトン種がいたか等に影響され、実験結果が大きく変化するのではないかと考えている。したがって、植物プランクトンは増えるが、地球工学的手法として考えた場合には不確定要素が多いというのが結論である。

SEEDSII以降

海外でも鉄散布の研究は行われた。最初は1993年に米国主導でIronExという実験が赤道湧昇域で行われた。その後、ヨーロッパ主導でEisenEx、ニュージーランド主導でSOIREEが南極海で行われた。SOFeXはSEEDS IIが終了した翌年に米国主導で行われた。鉄散布実験は2006年までに計9回行われ、いずれも鉄を添加すれば植物プランクトンが増えるという結果は同じだが、鉄散布する地点や季節によって応答は異なるということが分かった。

以上の実験で一区切とするのが世界の兆候であった。2007年に一定の総括がなされ、フィリップ・ボイドらは、鉄散布を開始した当時は、鉄散布は氷期の実験的な再現であるとも言われたが、それは完全な方法ではないとした。この主張を受けて、海洋への鉄散布は地球工学的手法、つまり二酸化炭素を固定化する手法としては使うべきではないというコンセンサスが得られる状況になった。

ただし、研究自体としては非常に興味深いもので、SEEDSII以降も様々な個別の研究が進んだのも事実である。

さらに、数値シミュレーションが進歩したおかげで分かったこともある。海洋において微量元素である鉄を計測することは容易ではないが、数値シミュレーションを使えば簡単に鉄による効果を算出することが可能である。海洋には窒素律速、鉄律速、シリカ律速、リン律速により生物生産が制限されている海域があり、今まで海洋は窒素律速が主であると考えられていたが、数値シミュレーションによれば広範囲で鉄律速になっていることが分かった。したがって今まで栄養塩というのは、窒素、リン、シリカの3つが考えられていたが、鉄はそれに匹敵するほど重要な栄養素であることが実験的にも数値シミュレーションにおいても明らかになった。

地球工学的手法の合意形成の難しさ

鉄散布実験をめぐる状況はその後も変化していった。2007年にオーストラリアの研究者がスールー海で尿素を散布した。鉄律速の海域で鉄を散布すれば植物プランクトンが増えるが、海洋には窒素律速の海域が広く、窒素律速の海域に都市廃棄物等から出る尿素を散布すれば植物プランクトンが増えるだろうという仮説が立てられていた。しかし、事前の調整無しに実施され、有害な藻類の増殖の可能性など周辺環境への負の影響が懸念され、沿岸国や学術団体から非難を浴びることになる。これを機会に栄養物質の再配分や鉄散布は凍結されることになる。廃棄物投棄に係わる海洋汚染防止条約(ロンドン条約、1975年発効)により商業的な海洋肥沃化は禁止となり、研究目的の実験は審査を要することになった(ロンドン条約による海洋投棄規制を強化するため、「1996年の議定書」が採択され、2006年3月に発効している)。

2009年にはヨーロッパが南極海での鉄散布実験を計画したが、船が南極に到着してから独国環境大臣によるストップがかかり、10日間の予備調査をした後にようやく実施した。このように、鉄散布実験がロンドン条約で基本的に禁止されてからその実施は徐々に困難になった。日本で具体的に鉄散布実験を行うには、環境省に審査組織を設置しロンドン条約や生物多様性条約といった議定書に定められた審査が必要となった。

その後、2012年に米国の民間機関がカナダの沿岸で100 tの鉄散布を実施した。彼らは、同海域でサケ漁を行う先住民にはサケ繁殖促進プロジェクトであると説明し、対外的にはサケが多く帰って来たと宣伝した。合法的な科学調査ではなく商業目的での実験は禁止されていることから、この鉄散布実験は商業目的であると批判された。

鉄散布に関する法的な枠組というのは、奥脇直也氏がまとめたもの(【特集】条約体制のダイナミズム―国際公共価値の拡大と日本の課題◇ロンドン(ダンピング)条約と海洋肥沃化実験―CO2削減の技術開発をめぐる条約レジームの交錯 ジュリスト2010年10月15日号(No.1409))があるので参照されたい。

海洋施肥の是非はともかく、人間活動によるCO2排出に関しては、最悪のシナリオに沿って進んでいると言ってよい。ここ数年はハイエイタス(hiatus)で気温の上昇はストップした状況にあるが、COP23やCOP24で首脳クラスが議論してもあまり効果がなく、最悪のシナリオでCO2は排出され続けている。とすれば、交渉ではなく他の対策を考えるのが人間の性であり、地球工学的手法の一つとして鉄散布などが俎上に上げられるのは当然と言える。

2009年に英国王立協会(Royal Society)は人為的な地球温暖化から地球を守る地球工学的な手法を紹介した報告書を発表した。この報告の中のOcean fertilizationのうちの一つが鉄散布であるが、本手法は、コストや技術開発は平均点、環境への影響は危惧されるとされている。もっとも高効果で低コストなのは、Stratospheric aerosolsつまり成層圏にエアロゾルを注入する手法である。技術的にシンプルで効果もあると言われている。しかし、実際に地球工学的手法を実行に移すにはいかに合意形成するかが大きな問題となる。例えば涼しくなって得する人もいれば、損する人もいる。損失補償はどうするか、またその因果関係をどう証明するか等様々な問題が発生することが想定される。そのような状況の中で地球工学的手法を実行に移すことは容易ではないが、二酸化炭素を出し続けていることも一種の地球工学的操作なのである。

3. プランクトンの生物多様性

生物多様性―価値換算しにくい海の恵み―

生物多様性の話をしたい。人の暮らしは食料や水の供給、気候の安定など、生態系から得られる恵みによって支えられている。これらの恵みは「生態系サービス」と呼ばれる。地球環境とそれを支える生物多様性は、人間を含む多様な生命の長い歴史の中でつくられたかけがえのないもので生物多様性はそれ自体に大きな価値があり保全すべきものである。生物多様性には、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性がある。

地球環境問題はその原因も対策も、もっと良い生活をしたい、今の生活を維持したいという人間のエゴである。これに対して生物多様性を保全しようとすることは人間以外の生物にも生存権を認めることであるから、人間のモラルに属する。私の中で、エゴとモラルのバランスを考慮すべきであるという考えに達したことが生物多様性の研究を始めるようになったきっかけである。

新しい多様性解析手法

生物多様性の研究に関しては、アルフレッド・P・スローン財団が資金提供し2001に開始されたCensus of Marine Lifeプロジェクトが有名であるが、10年間で80か国以上の研究者が総力を結集し海洋生物多様性の研究は大きな進展を見た。その研究成果の一つとして世界の海洋における沿岸性種および外洋種の多様性について地図が描けるようになった(図8)。ただし、成果は評価できるものの、例えば外洋性種を見た場合に、この地図が実際の外洋種の多様性を正確に表しているとは考えにくい。限られた生物種で描かれた絵だからである。プランクトンで言えば、オキアミ類、放散虫、有孔虫、ヤムシ類などと限られた生物種から地図が描かれている。

しかしより包括的かつ正確なデータを取得するためには膨大な労力と時間を要するので、生物種の生息実態を正確に把握するための新たな方法を考案する必要があった。

従来の顕微鏡観察により種同定・計数する方法では広い海域で多くの分類群を扱うことは困難であった。我々は効率化を図るためにメタバーコーディング手法というものを開発した。これは、採取した生物群のDNAを抽出し、遺伝子の特定部位をPCR法で増幅させ、それをいわゆる次世代シークエンサーを用いて全て解読するというものである。この手法を用いれば、どの種類の生物がどの程度生息するかが分析できるので、まず動物プランクトンで最も優占するカイアシ類に応用した。

植物プランクトンは亜熱帯では現存量が非常に低く、北方の高緯度海域に多く生息している。これに対して、カイアシ類は植物現存量の低い亜熱帯で最も種数が多く、亜寒帯では北に行くに従い種数が下がるということが分かった。顕微鏡観察による方法では3年~5年ほどかかっていた作業がこの方法を用いることで3カ月と大幅に時間を短縮することが可能となった。

群衆組成と系統樹解析

表層の群集組成では今まで言われていたように海流に依存した分布が得られ、顕微鏡で見たものと遜色ないかそれ以上の分析結果を短時間で収集することが可能になった。

さらに遺伝情報は様々なものを含んでいるので、新しい発見があった。

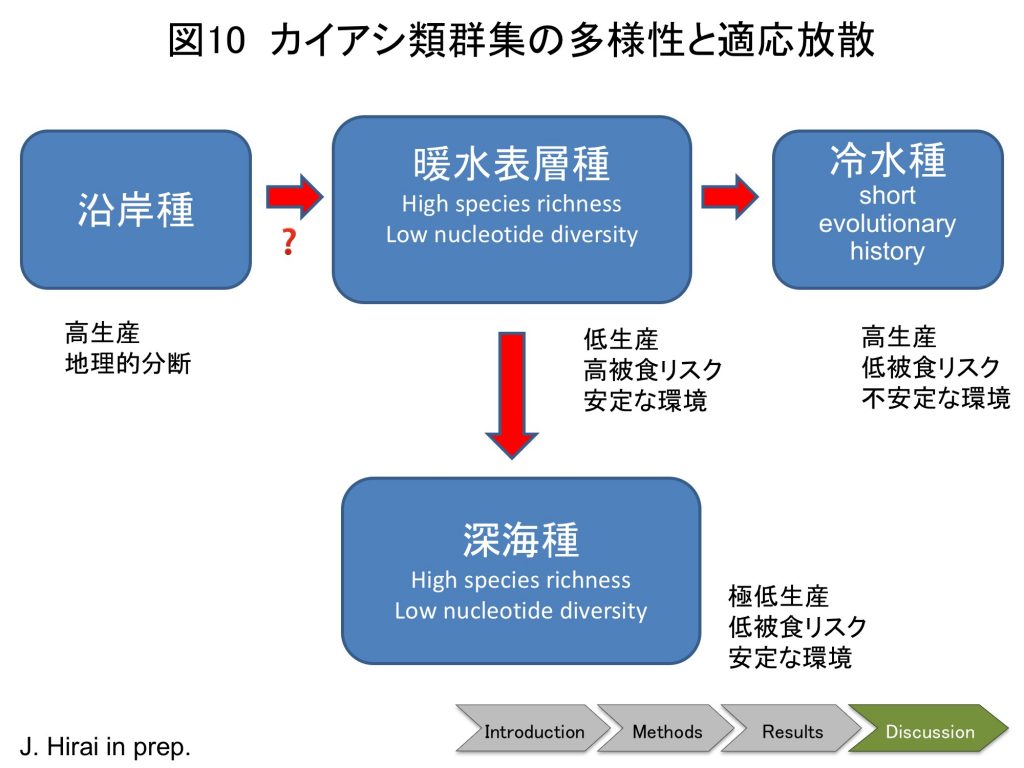

すなわち、遺伝子には生物種がたどってきた歴史が刻まれており、それを読み解くことによって生物の多様性や群集組成がどのように形成されたかを想像することが出来る。暖かい低緯度海域表層は種のプールのようになっていて、そこから冷たい高緯度海域に進出し、高緯度地域が氷期に入るとその種は絶滅する。さらに再び暖かい海域から寒い海域に種が進出するということを繰り返す。もう一つは、表層に生息する特定の分類群が深層で生息できるようになりその分類群が深層で放散つまりたくさんの種を形成する。このように表層の暖かい海域(亜熱帯表層)は、「種のゆりかご」のような役割をしていると考えられた。

4. 最近の活動

国際沿岸海洋研究センターの再建

最後に最近の活動について述べたい。東京大学大気海洋研究所は岩手県大槌町に臨海実験施設を持っているが、海沿いにあったため、2011年3月11日に起きた東日本大震災により被災した。実験施設は3階建ての建物であったが、高さ約13mの津波により、3階の腰位まで浸水した。施設内の研究機材は全て使用できなくなり、震災から7年間は3階の部分だけ復旧して研究や共同利用を行ってきた。ようやく今年の2月に新しい研究棟と宿舎棟が完成し、7月20日にお披露目できることになった。

この実験施設の震災後の運営方針については様々な議論があった。一つの結論は、地域との共生を図ろうというものである。地域にどのような貢献ができるかについていろいろ検討した。東京大学社会科学研究所が行っている「希望学」は、どういう状況で人間が希望を持てるか、希望を持ちやすくなるかを科学するというもので、2006年から岩手県釜石市での実地調査を続けてきた。三陸と言っても湾によって形も違えば漁獲物も違う。非常に個性が豊かな地域であり、三陸の習慣、宗教、行事は海と関連が深いことが分かってきた。そこで、湾の特徴がどうなっているかを我々が研究し、それをどう希望に繋げるかは社研と一緒に考えていくことになった。希望学と海洋の知識を合わせて古来より海と共に歩んできた地域のローカルアイデンティティの再構築をしようということになったのである。基本的には中学生とその保護者を対象とし、大槌町だけに留まらず岩手県全域、さらには海に面した全ての中学校まで活動を広げようという野望を抱いている。

その一環として地域の民間伝承を調査しようとしている。岩手県立図書館には『岩手の俗信』という興味深い本があった。これは30年ほど前に小学生が宿題としてお年寄りから聞いた言い伝えを集めたものであった。生物に関する1冊だけでも約4,000の言い伝えが収録されている。

海洋生物に関する俗信をまとめてみると、漁獲に関するものがもっとも多く、次に天気に関するものが多かった。生物の中ではイカに関するものがもっとも多く、イワシが2番目、サケが3番目に多かった。なぜイカなのかは不明だが興味深い結果である。

中には「尻がかゆくなるとイワシが獲れる」という俗信があり、このような俗信を集めていくと三陸に共通した信仰が見えたり、湾ごとに地域の特性を表したものが見つかったりすると考えている。漁業や海の恵みを社会的共通資本ととらえ、コミュニティを支える持続的経済基盤と精神風土を、地域の人々が、自ら考え実行していく人材を育てるお手伝いを自然科学と社会科学が協創することにより実現していくつもりである。

海洋生物多様性のガバナンス

もう一つの研究テーマとして考えていることは、環境DNAを用いた生物多様性の把握・保全である。その動機となったのはBBNJが大きな問題になって、国連による立法がなされていることが背景にある。BBNJというのはmarine Biological diversity of areas Beyond National Jurisdictionの略で、要するにEEZ(排他的経済水域)の外側の公海域における生物多様性保全と利用に関する法令を制定しようということである。この法令制定過程に自然科学を専攻する研究者として協力できないかと模索しており、海洋法や社会科学を専門に研究した学者・専門家と協力して立法に関与したいと考えている。

現在、国連においては準備会合が終了し、今年9月から政府間会合が始まる。我々が主張したいことは、国連における立法が科学的証拠に基づいたものとなること、および新しい国際法が、海洋における調査研究活動を阻害しないことの2点である。公海域の生物多様性を保全することは大前提であるが、そもそも、公海域は知見やデータが極端に不足し、どのような危機があり、どのような対策が必要かを考えるための知見を整備し、それに基づいた立法とする必要がある。

国連海洋法条約によって排他的経済水域(Exclusive Economic Zone; EEZ)が1994年に発効した。また、生物多様性条約(CBD)の目的のひとつに「遺伝資源の利用から生じた利益の公正で衡平な配分」(Access to genetic resources and Benefit Sharing; ABS)が名古屋議定書により2010年に採択され、他国から生物を持ち出すときは一定の手続きが義務づけられた。これにより各国の海域に対する権益意識が高まり、国連海洋法条約は海の知識を増やす観測を推進すると前文で謳われているにもかかわらず、他国の排他的経済水域における海洋観測は益々困難になっているのが実情である。

この様な背景のもとBBNJに関する法令が制定される際には、これまでとは違って、太平洋に面した科学技術先進国として意思決定に必要なデータを提供するとともに我々の意見を主張する必要性を実感している。海洋全体の38%を占めるEEZでは観測が難しくなりつつあり、さらに残りの62%である公海でも観測が困難になったのでは未来にどれだけ不利益をもたらすかということを主張したい。

(本稿は、2018年7月11日に開催した「ICUS懇談会」における発題内容を整理してまとめたものである。)