はじめに

本稿では、社会学的な視点から過疎・過密、中央と地方、都市と農村の問題を扱い、人口減少社会のゆくえについて考察してゆく。その際に重要となるのは、過去(データ)から現在を調整してより良く変革するというより、未来に向けた変化を予測し、現在を調整していく側面である。社会学の基礎を築いたオーギュスト・コント(1789-1858)は、これを「預見」と表現した。彼によれば、社会変動のゆくえを探り、それを「安産」という形に調整するため、「助産婦」の役割を果たすのが社会学者である。

なお、本稿で扱う内容の詳細は、拙著『限界集落の真実—過疎の村は消えるか?』(同、2012年)、『地方消滅の罠:「増田レポート」と人口減少社会の正体』(ちくま新書、2014年)、『都市の正義が地方を壊す』(PHP新書、2018年)に詳しい。

1.人口減少と東京一極集中

「地方消滅」論の衝撃:日本創生会議の増田レポート

政府の地方創生に関する政策においては、人口減少の問題は「東京一極集中」と一緒に提示されている。では人口減少と東京一極集中はどのように関わっているのか。人口減少は様々な要因が関わって起きるが、東京は全国の中でも群を抜いて出生率が低い地域である。また、大都市部には若い人々が集住している。とくに若い女性が都市部に入ってきてそのまま戻らずに住み続ける傾向がある。

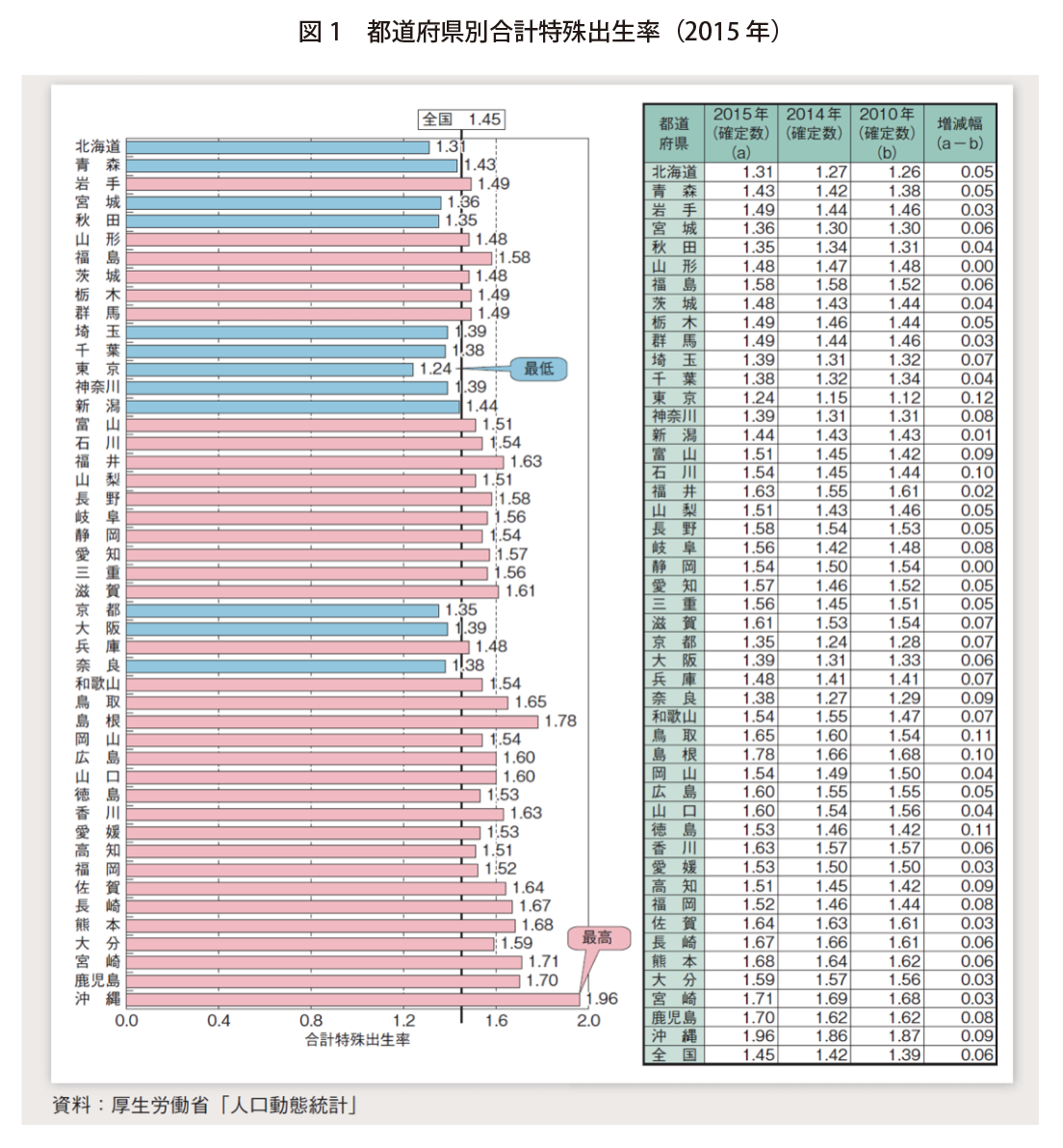

大都市部の出生率の低さは地方においても同様である(図1)。都市化は人口再生産を抑制する作用を強くもつもののようだ。これを人口減少の「都市化要因説」と呼ぶ。

この人口減少と東京一極集中の関係を指摘したのが2014年5月に日本創成会議が発表した「地方消滅論」(「ストップ少子化・地方元気戦略」、通称増田レポート)である。このレポートをきっかけに、政府も地方創生に本格的に取り組み始めた。「2040年までに全国の市町村の半数が消滅する可能性がある」としたこのレポートは、これまで人口減少問題を「あるのにない」かのように振る舞ってきた我々に強い危機感を持って立ちあがるきっかけを与えた、としばしば評価される。しかしながら、人口減少問題はしっかりとその原因を踏まえ、適切な対処を持って切り抜けなければ、あらぬ方向へとさらに状況を悪化させていく危険がある。

「地方消滅」論の問題提起とその対応策:「選択と集中」が導いたもの

実際に、この増田レポートには非常に大きな欠陥がある。問題提起は東京一極集中による人口減少社会であるにもかかわらず、その対応策は「選択と集中」という考え方をもとにしている。「集中」を止めるために別のところに「集中」させるという異様な対応策となっているのだ。

具体的には、東京一極集中を是正するために地方中枢拠点都市(20万人以上)を防衛線とし、そこに人口を集中させることを提案している。これは「すべての町は救えない」(『中央公論2014年7月号』)という論理であり、いわゆる「農村たたみ」を進めることにほかならない。

この語に引っ張られて地域消滅が既定路線(仕方がない、でなければ国がもたない)であるかのように世論が傾きつつある。このことにより、地方の存続についてすべてを肯定できない雰囲気が作られ、多くの人々がいわゆる「限界集落」のようなところはもう残さなくてよい、むしろ消滅して欲しい、とさえ考えるようになった。

もっとも、増田氏が元岩手県知事、元総務大臣であるとしても、これは民間の報告書である。では政府はどのような認識なのか。増田レポートをきっかけとした政府の地方創生の政策「まち・ひと・しごと創生」においても、人口減少と東京一極集中が関係していて、それを阻止すべきとの考え方が踏襲されている。しかし「選択と集中」という考え方は、政府の文書には出てこない。当時の安倍首相も、地方創生本部を立ち上げる時に「なくなってよい地域はない」と明言していた。

政府の地方創生(まち・ひと・しごと創生)

ところが、石破茂氏が初代の地方創生担当大臣になってから「競争」ということが言われ始めた。例えば平成27年(2015年)1月には、次のような記事がでていた。

石破茂地方創生相はブルームバーグ・ニュースのインタビューで、各自治体に競争原理を導入することが地方活性化に不可欠だとして、結果として格差が生じることも止むを得ないとの認識を示した。地方自治体について石破創生相は22日、「競争しろというのか、その通り。そうすると格差がつくではないか、当たり前だ」と述べた。努力した自治体としないところを一緒にすれば「国全体が潰れる」と語った。国の関与は教育や社会福祉などの最低限度の生活水準を維持するナショナルミニマムの保障にとどめるべきだとしている。

みずほ総合研究所の岡田豊主任研究員は石破氏の政策について「住民に対する警告だ」と指摘、何をしなくても10年、20年で立ち行かなくなる自治体が出てくるとして「今のうちにやっておこうということだ」と述べた。地方自治体は今まで何をしてきたのかが問われているとして「結果的には自然淘汰になる可能性がある」とも語った。(Bloomberg.co.jp「石破地方創生相:格差「当たり前だ」、地方自治体は競争を」2015年1月26日)

このことからわかるように、結局は競争を促して淘汰してゆくという考え方が、政府の地方創生の政策の中で採り入れられるようになってしまった。

ただし、石破大臣の発言は、「ナショナルミニマムの保障にとどめるべき」というものであって、必ずしも自治体がなくなってよいと言ったわけではない。また「淘汰」は識者のコメントによる。石破氏の主旨はおそらく、まずは先駆的自治体を応援し、そこに引っ張ってもらいたいというものだったろう。しかし、結局は競争で淘汰されてしまう自治体もあるという印象を国民に植え付けることになり、その後のさまざまな問題につながることになった。

では、どのような競争が生じるのか。これも当初、石破大臣が考えていたことともおそらく違うものになっていったのだが、安倍政権で経産省の影響力が強くなる中で、政府は地方自治体に「仕事づくり」「稼ぐ力」の競争を促し始めた。これは、地方に仕事がないから若い人が残らない、「稼ぐ力」がないから人口が減る、という「低経済要因説」に基づく考え方である。まずは仕事づくりが必要であり、しかもそれを競争によって促す。だからローカル・アベノミクスを推進し、「稼ぐ力」をつけるために一億総活躍が必要だ、という論理である。

ところが、よくよく考えてみると、人口減少は高開発国の問題であり、日本の開発が進んで経済力がついてきた過程の中で人口減少が始まっている。とりわけ、もっとも経済力のある東京の出生率がもっとも低いということが問題の原点であるにも関わらず、地方自治体に稼ぐ力をつけさせ人口減少を解消しようという論理自体、破綻している。経済力が高いところほど出生率が低くなっているということを事実として認めるのであれば、先の都市化要因説、すなわち都市に子供が生まれにくい何らかの原因があると考えるべきであろう。

だがたしかに、地方で人口減少の理由を尋ねると、しばしば「仕事がないから」という答えが返ってくる。また、子どもが少ない理由も「収入がないから」という声が多い。今回の「地方しごと創生」は、そうした声にただ応えたものということもできる。したがってある意味では、人口減少地域自身の常識を転換させる必要もある。

では、地方には仕事がないというが、本当にないのか。そもそも「仕事がない」とは何を表しているのか。また地方にない仕事とは何なのか。この点については、後述する。

地方創生からSociety5.0へ

近年「Society5.0」が叫ばれている。「Society5.0」とは、政府によれば、インターネットによるサイバー空間と、現実のフィジカル空間を高度に融合させることにより、経済的発展と社会的課題の解決を両立させ、「人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる、人間中心の社会」なのだという。それはAIやロボットのような技術革新(イノベーション)に投資をしていくことによって実現され、人口減少もこれにより、人が減っても経済成長する社会が可能になるのだという。

最近の政府の考え方は、人口減少を阻止するのではなく、「人口減少しても、イノベーションで経済成長するから大丈夫」である。政府の文書を読むとそうなっている。最終的には、人口減少を脅しに使いながら、政策はそこからどんどんそこから逸れてしまっている。

なぜこんなに人口政策はこじれるのか?

また、安倍政権が少子化対策の目玉としていたのが、保育所の待機児童問題の解消であった。しかし、この問題を解消すれば子供がたくさん生まれるかと言えば、何の保証もない。待機児童問題も解決できていないのに、さらにそこに「Society5.0」を打ち出し、イノベーションさえできれば人口減少しても大丈夫だという話になってしまった。なぜ人口政策はこれほどこじれてしまうのか。

答えの一つとして、この国では人口よりも経済が優先され、また次世代よりも現世代の老後の暮らしの保障の方が優先されたのだという解釈を挿入することは可能である。イノベーションは予算をつけやすいからであるのかもしれない。

だが、この解釈を差しおいても、もう一つ、別の答えを用意することができる。ここではそちらを強調したい。それは、人口問題は政策で解決できるものではなく、また政策的、技術的に解決すべきものでもないということである。

人の数は、婚姻や出生によって決まる。それは個人や家族の問題であり、他人がとやかくいうべきものではない。まして政治や行政が介入すべきものではない。その人口対策に政府が約6年前に手を挙げたわけだが、政府はそれを経済問題だと錯覚し(錯覚したふりをし)、経済政策を進めることで人口政策のやったふりをしているというのが、この国の現状だと理解しておきたい。

出生の問題は人間の尊厳や価値観の問題であるからこそ、正面から取り組もうとすると思わぬ軋轢やハレーションを引き起こしやすい。自治体の長たちも、この問題を理解はできても、そこに触れた瞬間に批判を浴びて選挙に影響すると、途方に暮れていた。話題にすることすら難しい問題であり、地方創生から約6年を経ていまだ出発点にも立っていないのが実情である。しかし、何らかの形で解決へと誘導していかなくてはならない。

止まらない人口減少

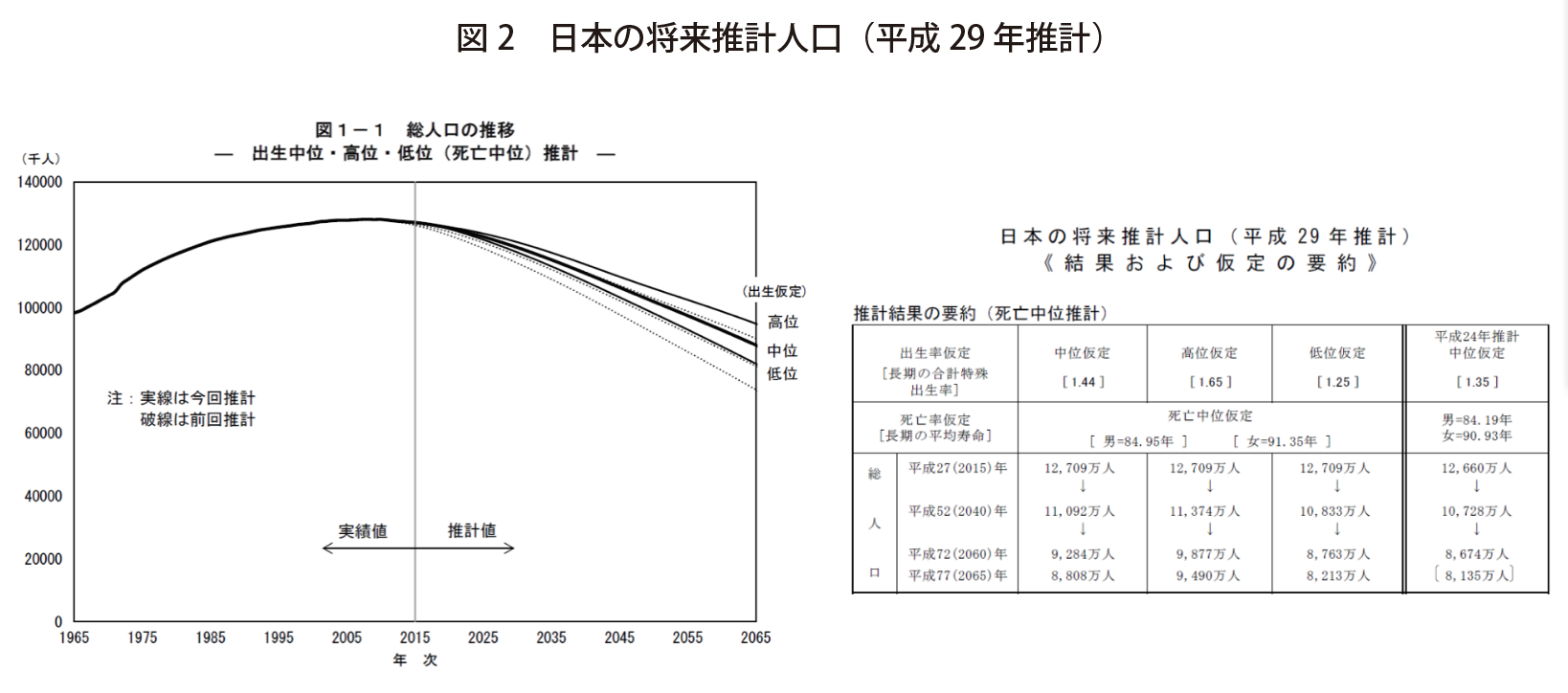

日本の人口は今、急速な減少期に入っている。国立社会保障・人口問題研究所の2017(平成29)年推計によれば、2015年の人口一億二千万人に対し、2040年には一億一千万人に、そして50年後の2065年には出生高位でも一億人を切るという(図2)。この減少傾向はどこかで止めなければならないが、どこで止まるかはまったく見通せていない。同研究所で議論しているのは、あくまで今の数値でそのまま未来に移行したらどうなるかというもの。が、まさか人口がゼロになるはずはない。おそらく前提として必要な変数が足りていないのではないか。

とはいえ、今後20〜30年で減少傾向の大幅な転換が起きるとは考えにくく、その意味で我々には大変な問題が突き付けられている。そのような危機感が国民にも、そして研究者のあいだでも、十分に醸成されていないのではないか。

ある国家や地域の人口減少について考えたとき、そこには二つの側面がある。一つは「社会減」である。ある地域にいた人口が別の地域に移動することによって起きるもので、日本の国全体としては人口の増減はほぼゼロに等しい。国内では人の移動が激しく、過疎地域はそれによって現れた。しかし別の場所では過密地域も生まれており、社会全体としてはプラス・マイナス・ゼロである。要するに、空間上の人口バランスの問題であって、これだけであればそれほど気にする必要はない。Uターンや移住で解決可能だからである。

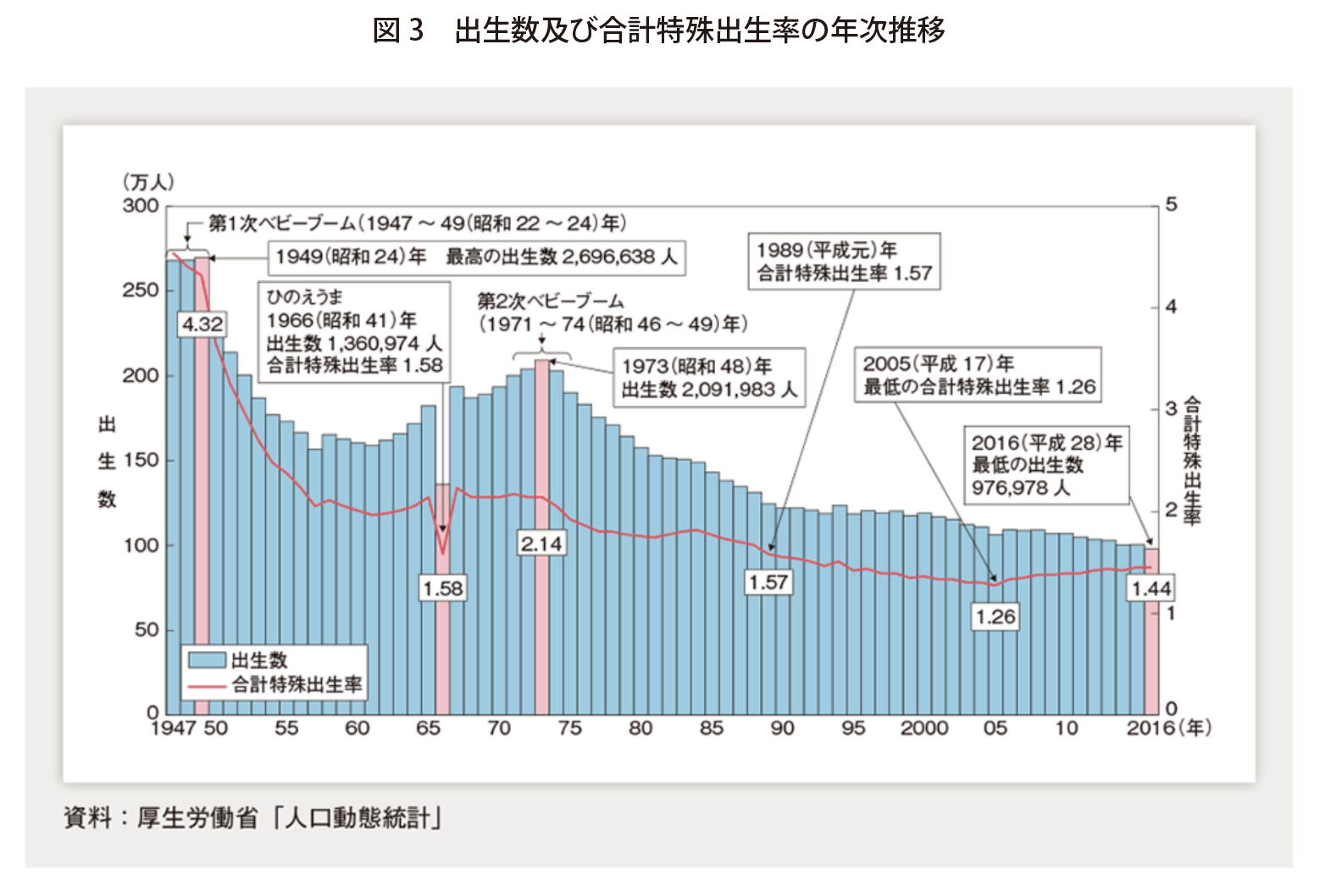

本当に問題なのは、もう一つの「自然減」である。生まれる人の数よりも死ぬ人の数の方が多い形で起きる人口減少のことだ。なかでもいま、年間の期間合計特殊出生率(年間の出生数を女性一人が生涯で生む数に換算したもの)は、日本全体で1.4まで落ちている(図3)。次世代再生産のためにはこれが2を超えていなければならないが、超えている地域は沖縄や鹿児島の島嶼部など一部にしかない。

振りかえると第1次ベビーブームの頃の期間合計特殊出生率は約4.3で、そのままだと人口爆発が起きるレベルであった。第2次ベビーブームの時期になると約2.1まで落ちついている。つまり第1次ベビーブーム世代は、人口維持にちょうど良い人数の子どもを生んでいたといえる。彼らの世代の社会保障の問題がよく指摘されるが、財源的には不足していても、人数的には十分に支える世代が生まれているということになる。

問題は、第2次ベビーブーム前後の世代が十分な数の子どもを生んでいないということだ。最近になって、第3次ベビーブームが起きなかったことが問題だと様々なところで指摘されるようになった。実際には、それが起きるべきだった時期の出生率は約1.2まで落ちている。人が生まれないということにおいて、わが国はまさに存亡の危機なのである。

2.人口減少とはどういう問題か?〜過剰集中による不均衡〜

なぜ首都圏・大都市では低出生率なのか

東京は全国の中でも群を抜いて出生率の低い地域である。そこに若い人々が集住している。前述したように、大都市部の出生率の低さは地方においても同様であり、都市化は人口再生産を抑制する作用を強くもつもののようだ。

なぜ首都圏・大都市では、仕事があるのにもかかわらず低出生率なのか。青森から東京に出てきて感じたのは、まず首都圏には仕事はあるが、暮らしとのバランスが悪いということだ。これは子育てにも影響している。職住分離による長距離通勤、男女共働き、過剰残業など、仕事中心の働き方や、その働き方を優先した都市の社会構成となっている。都市化(人口量の増大と高密度化)が進めば進むほど経済効率性は高まるが、暮らしの効率は低まる。出生や子育ては(さらにはその前の結婚も)経済で行うものではなく、人間関係であり、家族や地域で行うものだ。そのように考えていくと、「都市化」は単に過密と人口量だけの問題ではなく、暮らしの変化でもある。したがって都市化は都市部に限らず村の中でも起きる。

都市化を「生活の社会化」と捉える説がある(倉沢進など)。つまり都市化の本質は、村落型の家族や共同体による身近な場所での問題解決方式から、公的サービスや市場利用による問題解決方式への移行だというものだ。そのため行政・市場への暮らしの依存が強い都市は、豊かで自由なぶん、暮らしの中の(家や地域での)問題解決力が低い。自分でできないので行政や市場に頼る。逆に言えば、行政がやってくれないと問題解決できないことになる。

これに対して、地方・農村は、大都市に比べて自分で自分の暮らしを組みたてている。ただし、現実には農村の暮らしの都市化も進行している。仕事は都市に集中し、行政への依存意識も強くなってきているのだ。とりわけ郊外住宅のある地域は首都圏でも地方でも出生率が低い。全国総都市化、すなわち行政・市場依存化が進んでいる。結果として少子化は止まらず、ますます人口が減少する。

地方創生の現行の少子化対策をみると、子育て支援のメニューの充実化を目指しているようだが、それでは家族の行政依存をさらに強化するだけかもしれない。かえって少子化を進めてしまう可能性もある。

地方にない仕事とは何か

では、地方・農村で「仕事がない」というのはどういうことか。地方の人口減少の原因をたずねると、その最初に挙がるのが「仕事がない」という答えである。だが本当に仕事はないのか。ここでいう「仕事がない」とは、いったいいかなる意味なのか。

実際には、仕事はある。自営・中小商工業を含め、いわゆる3K労働を中心に人手不足の状態が続いている。そもそも農業では耕作放棄地が増えている。農業後継者問題は特に深刻で、産地化して高収益を実現していても担い手がない。農林漁業、製造業、土建業、商工自営業、みななり手がなくて困っている。そして今後必要とされる介護や看護、保育士も同様である。そうすると、起きているのは仕事と人のミスマッチということになる。

どんな仕事がないかといえば、職業威信の序列が高いと思われている仕事がないのだ。一般に、農林漁業の威信は低い。それに対してサラリーマンが中間にあるとすれば、その管理職の威信は高く、学者、医者、弁護士などがその上にいる。公務員の威信はかつては低かったが、2000年代以降相対的に高くなってきた。東京に若者が集まるのも、こうした職業意識が背景にあるのではないか。念のために付け加えれば、こうした威信と収入とは必ずしも相関せず、むしろ威信の高い方が所得は低いということも多い。

仕事の序列はどう決まるか

仕事の序列はどうやって決まっているのか。一つには、1次産業、2次産業、3次産業と積み上がっていく上の方が威信が高い。それとともに、地理的に中央にある仕事の方が高く、地方・農村の仕事は低い。国家公務員をはじめ、国家と深く関係する仕事も威信が高い。序列としては、国が一番上で、政令指定都市と都道府県がその次、市町村はその下ということになる。しかも地域的には、首都東京に近いところほど威信は高く、遠いところは威信が低い。

要するに、この公的機関の序列に従って企業も配列され、若者も威信の高いところを目指して修学・就業するのである。ただしこの判断自体は、必ずしも間違っているわけではない。国家あるいは東京の側からみれば、もっとも優秀で能力のある人材が地方から供給される必要がある。東京の人材だけで国家を動かしていくことは限界があるからだ。

問題は、こうした価値観が若者たちに過剰に作用し、何が何でも東京に行かなければならないと考えるようになったことだ。バブル期以前は「東京で一旗揚げる」くらいだったのが、今では「東京に行くしかない、仕方がない」と変わってきた。地方に残っていると危ないから東京に行くという消極的理由が目立つようになっている。

東京一極集中の正体

このように、収入や経済的問題だけでなく、人の生き方や価値観が影響して東京一極集中につながってきた。そのきっかけになったのは、2000年代以降の非正規雇用を含めた大改革であろう。正規・非正規の差別化が雇用をめぐる不安定性につながった。そして過剰な不安が日本人の心と社会の崩壊につながり、止まらない東京一極集中を招き、子どもが生まれない社会に結びついたのではないか。不安から安定を求めて中央へ、大都市へ、高次産業へという流れである。

したがって、まずは根っこにある国と地方の間の序列関係を解消しない限り、地方に新しく仕事をつくっても、やはりその仕事の序列は低いままである。これが東京一極集中の正体である。そう考えると、この問題の解決策は地方分権だが、それが2000年代以降の改革の中で進んでこなかったことが、人口減少につながっている可能性が高い。そして人口減少と東京一極集中は経済の問題ではなく、社会や心・価値の問題である。そこが崩れたために経済関係もおかしくなり、不安が不安をよんで過剰な集中への悪循環が生まれているのである。

なお、内政の基本は人口である。人口は増えすぎてもいけないし、減り過ぎてもいけない。ミシェル・フーコーがstatistic(統計学)とstate(国家)は同じだと述べているように、内政の失敗・統治の失敗が、平和を突き崩すのである。人口政策の失敗もそこに結び付くと考えると、決して避けて通ることのできない問題である。ところが前述のように、政策的に人口を直接コントロールすることなどはできない。人口は、一人ひとりの実存や存在意義に結び付いていることを理解した上で考えなければならない問題だからである。

3.人口減少は止まらないのか?〜限界集落の真実から〜

合計特殊出生率2.0の社会

少し視点を変えよう。では、人口減少は本当に止まらないのだろうか。具体的な数字でいえば、合計特殊出生率1.4を2に戻すのは無理なのか。人口学的には、そのような考え方は「非常識」とまでいわれている。しかし、実際にはそれほど難しいことではないのではないか。

例えば、現世代20人を1世代後に14人にするために、7組14人の夫婦がそれぞれ子ども2人を生み育てている社会を想定しよう。この場合、未婚男女が6人いて、未婚率は30%である。これが合計特殊出生率1.4の社会である。

計算の過程は省略するが、実は、そこから夫婦を1組増やし、4組の夫婦が生み育てる子どもを1人だけ増やすだけで、合計特殊出生率2.0の社会になる。すなわち8組16人の夫婦がいて、うち4組が2人、4組が3人の子どもを持つということだ。この場合、未婚男女は4人、未婚率20%となる。

現代社会は多様性の包摂社会だから、結婚しない人も認めなくてはならない。そのために一部が子育てを負担せねばならないが、かといって人は死ななくなっているので、4人も5人もということではない。1.4から2.0への転換は、そんなに無理難題ではない。

日本の最大のリスクは人口問題である。だがそれを解決するのにイノベーション投資のような大規模開発の方法をとる必要はなく、小さな努力で可能なのだ。そしてこの考え方は、例えば過疎農山村の再生策として、小田切徳美氏が「田園回帰」を主張し、藤山浩氏がそれを「外からの1%の移住でよい」と主張していることとつながる話である。

限界集落は消えたのか?

このことをさらに限界集落問題から考えてみる。限界集落とは、2005年に大野晃氏が提唱した概念で、65歳以上の高齢者が集落人口の半分を越え、独居老人世帯が増加し、このため、集落の共同活動の機能が低下し、社会的共同生活の維持が困難な状態に置かれている集落のことを指す。

限界集落が注目を集めたのは、自民党から民主党への政権交代が行われる直前の2007年、地域間格差問題と過疎法改正をめぐる与野党の攻防のなかで採り上げられたのがきっかけである。当時、「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査(平成18年度調査)」において、7年間で191の集落が消滅(過疎地域のみ)したという調査結果が衝撃を与えた。さらに、今後10年間に消滅する恐れがあると予測される集落は423、いずれ消滅するおそれがあるとみられる集落と合わせると、全体の4.2%、2,643集落に上るとされ、次々と集落が消えているイメージが拡がったのである。

ところが実際に現場を歩いてみると、高齢化が理由で消えた集落はなく、村は意外に「しぶとい」ことがわかる。たしかに消えた集落はあるが、理由は開拓、枝村、災害、ダム移転、さらには集団移転などであった。

総務省地域力創造グループ過疎対策室の「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査報告書」(令和2年3月)に最近の調査の結果がまとめられている。それによると、前回調査時(平成27年)の集落(6万1,860集落)から今回調査時(令和元年)の集落(6万1,511集落)で、349集落減少している。この内訳は、消滅(無人化)した集落(139集落の減)、集落再編により減少した集落(327集落の減)のほか、新たに誕生した集落(74集落の増)等が挙げられる。この数字はやはり、集落はなかなか消えないと読み取るべきものだろう。

また前回調査で「10年以内に消滅(無人化)する可能性がある」とされていた508集落のうち、今回調査までの4年間で実際に消滅(無人化)したのは47集落(9.3%)で、予測された数字の1割にも満たなかった。これも「集落はしぶとい」を立証する。私自身、2020年までには多少の覚悟は必要と思っていたので驚きだ。

限界集落はなぜ消滅に至らないのか?

①行政が提供するインフラ

このように村がなかなか消えないのは、一つは、地方自治体がきちんと機能し、守っているからである。たしかに現実に二〇戸もあった集落が三戸、四戸になってしまえば、集落は地域としての役割を果たしにくくなる。だがそれはそれでしっかりと行政が支え、道路や水道を普通に維持していれば、たとえお年寄りの一人暮らしであっても別にそう困る事はない。

行政サービスに頼って生きているということでは、都会の暮らしも同じである。むしろ都会の生活に比べれば、限界集落で暮らすお年寄りたちは、そこまで行政に頼って生きてはいない。戸数は減っても互いに助け合っており、その支え合いは都会の暮らしよりも一般にかなり濃密だ。地域の共同管理も自分たちでやっており、多くは野良仕事に出ているから健康である。行政に頼っているのは、個人では確保が難しい公共インフラだけなのだ。

実は、地方創生の政策の目玉の一つになっている「関係人口」も、こうした議論に基づく考え方である。すでに過疎研究者のあいだでは「村はしぶとい」というのが共通した理解となっているが、この生命力が何であるかをしっかり突き止める必要がある。そしてそれは出生の問題にもかかわっており、おそらくそこに転換の糸口が見えてくる。

②家族の支え

限界集落が消滅しないもう一つの理由が、家族の問題である。限界集落の高齢者は、たとえ一人暮らしでも家族から孤立して暮らしているわけではない。

一般に都市よりも農村で、それも山村や離島の方で、一夫婦当たりの子どもの数は多い。それゆえ限界集落の高齢者たちにはみな多くの子どもがおり、また孫がいる。その子や孫は、決して皆が遠くに行ってしまったわけではなく、必ず誰かが近くにいて高齢者の面倒を見ている。それどころか、こうした山村のおじいさん、おばあさんのところに娘が自分の子ども(孫)を預けたり、畑や山のものをもらったりすることで、都会の暮らしを支えていることさえある。

こうした人々はどこかで帰ろうと様子をうかがっていて、実際に帰ったり、帰れないまでも通っている人がいる。したがって、今集落にいる人数が少なくて高齢者の割合が高いというだけで、その集落を判断してはいけない。要するに、離れて暮らしてはいるが、家族は決して切れてはおらず、互いに支え合って生きている。こうして家がなくならないので、村もなくならないというわけだ。

先ほど〝行政が守っているから〟を限界集落が消滅しない第一の理由に挙げた。これは一見、人の少ない地域を〝行政が守っている〟かのように見えるが、実は行政サービスが直接こうした過疎地を守っているのではなく、行政が提供するものを使って人々が動き、各地域を現実につないでいるので、過疎地が維持されているということである。それも誰かに言われたのではなく、みな自然にやっている。したがって無理なく続けられ、それどころか空きがあれば、そこには新しく入っていく人さえいるので、地域に根付いた家は容易に消えず、したがって村も残っていくということのようだ。こうした動きは、2011年の東日本大震災以降、特に顕著になってきた。

都市と農山村の支え合い

ところで、インフラの供給は、国家単位での国民の支え合いである。大都市の暮らしも含めた全体の支え合いであって、決して農山村や地方が、都市や首都圏に助けられているということではない。むしろ大都市こそ公共インフラで成り立っている。大都市も農村も必要。山村、農村、漁村、町、都市、首都があって、国家をなすのである。

そして政治の役割は、税を適切に集め、適切に配分して、不足する場所を埋め、また投資すべき場所に投資するということだ。皆で稼ぎ、負担し、支え合って全体がうまく回る仕組みこそ、国家の実像なのである。

ところが、こうした支え合いの意味がわからず、「東京が稼いだカネをなぜ地方に」という歪んだ発想が現れ始めた。さらに言えば、人口減少による財政難が避けられないという強迫観念から、積極的なコンパクト化や末端切りを意図的に目論む動きがあるのではないかとさえ思える。

5.人口減少を止めるために何が必要か?

タブー視されてきた出生にかかわる問題

これから先、ある程度の人口減少が生じることは避けられない。したがって、人口が減っても大丈夫な社会を計画する必要がある。そのためにも、人口減少が止まる時点をしっかり考えなければならない。

では、出生率の低下を止めるには何が必要なのか。この問題は向き合うことが非常に難しく、ある意味でタブー視されてきた。しかし、市レベルではなく、町村レベルの地方創生総合戦略では、出生の問題に向き合いはじめている。ただし、正面から取り組むのは現実的に難しいので、人材育成や教育環境の整備などの観点で書かれていることが多い。人口問題においては教育の観点は非常に大切だ。例えば、子どもたちには、東京に行っても若いうちに故郷に戻ってきて、地元で結婚して子育てをする幸せを教えるといったことで状況は変わってくるはずだから。

繰り返すように、人口減少問題は「こういう対策がある」といったものでもない。自治体からも「どうすればよいか」と尋ねられることがある。しかし、こうやればよいという対策はない。そもそも技術的に解決できる問題ではなく、Society5.0も論点をずらしているだけ。ただし、道具や技術は目的が正しく設定されれば、うまく使うことができるかもしれない。

価値の問題

人口減少問題は、経済問題ではなく、社会的心理的問題である。国民の心が荒んでいき、その背景にある社会・文化が壊れていて、結婚という人間関係を結ぶことさえ難しくなってきているというのが現在の状態である。この状態を生み出している原因として重視すべきものは、実は価値の問題である。

例えば、2000年代以降、人口減少問題と密接に関連して出てきた「選択と集中」「競争と淘汰」という価値がある。選択するということは、排除(exclusion)することであり、残す地域と残さない地域を選ぶことにつながる。そうすると残して欲しい地域は上意下達に動くようになり、為政者に依存する。その結果、画一的で対立的な社会になっていく。この価値の転換が2000年の前後に起きたことが、実は人口減少を止まらなくしている元凶である。

この「選択と集中」「競争と淘汰」路線に代わる価値があるとすれば、「多様性の共生」であろう。また危機においては皆で乗り越えることが大切であり、排除ではなく包摂の考え方が必要だ。さらに依存から自立(共依存)へ、上意下達から自治・協働へ、画一性から多様性へ、であろう。多様な社会が持続可能な社会であり、生き残る社会だということを認識していかなければならない。

世代の問題

限界集落の持続は世代間継承の問題である。上の世代がいなくなったときに、下の世代がどう入っていくのか。子どもがいない社会になっており、どこかで子どもの数を戻していかなければならない。それができないとどうなるかという問題だ。

だが、限界集落は小さいからこのことが見えるだけで、この世代間継承の問題は、日本という国家全体の問題なのである。第3次ベビーブームが起きなかったため、平成世代の若者が将来、親ではない人々の扶養責任を持たざるを得なくなるかもしれない。そうすると、世代間の対立が生じる可能性がある。このことを早めに察知し、次の世代が子どもを生み育てていける環境をつくっておくことが本質的に重要である。

政策形成のあり方

少子化問題について、どうすれば解決するかを考える前に、まず状況分析さえ十分にできていないのが現状だ。若者がなぜ結婚しないのか、家族社会学の専門家さえまだ明確にわかっていない。

コロナ禍によってリスクに対する準備不足、政策形成能力の劣化が明らかとなったが、そもそもリスク社会は、予測・予知、そして準備が大切だ。人口減少=東京一極集中は国家の危機である。人口減少は地方の問題だからと、地方に責任を押し付けて済ませようとしてきたのではないか。そのため、国家レベルでの反作用が不可欠であるにもかかわらず、何の根拠もない思いつきで終わっている。

ただし、これは学術の側にも問題があり、いまだに学術と政策現場との連携も何もできていない(なお、その後の日本学術会議の問題を見ていると、政策形成現場からの学術への歩み寄りがまずは必要なようだ)。逆にいえば、何もできていないから政策形成ができないだけで、もう少し努力すればまったく打つ手がないわけでもない。例えば、小さい集落であれば徳野貞雄・熊本大学名誉教授の「集落点検」という効果的な手法がある。市町村レベルでも地方創生・出生率回復への有効な人口ビジョン、総合戦略を出すところも少しずつ出てきている。それに対して、国家レベルの出生戦略はなおまだまったく欠けている。

では状況分析・政策形成の手段は今までなかったのか。これについては、2001年の国土庁の廃止がこの20年間の大きな問題に影響していると考えられる。その役割は部分的に内閣府に引き継がれたのかもしれないが、結局、政治主導でいろいろ試みても限界があり、2011年東日本大震災でも、2020年コロナ禍でも準備不足と政策形成能力の欠如が露呈した。

将来的には、内閣府のように上から指示を出すのではなく、例えば「政策形成庁」のような、何が必要かを予測・予知し、準備する庁が必要なのだろう。2011年震災直後は「減災庁」(日本学術会議)、「リスク庁」などの提案などもあった。社会システム論的にみても、こうした仕組みが欠けているところに日本の本質的問題があるのではないか。現場と直接つながらないが、国家全体を見渡して必要な情報を収集・形成し、なすべき決定の選択肢を探りあて、事前の対応が必要ならそれを促していく部署が必要だ。そこは政治的決定などではぶれない、知の総意に基づく決定ができる部署でなければならない。

もちろん、そうした知の総意を受け入れる政治の場がしっかりとなくてはならない。そのためにも、そのような動きを促す民間の活発な研究活動が必要とされている。

(本稿は、2020年9月16日に開催したIPP政策研究会(オンライン)における発表を整理してまとめたものである。)