はじめに

第二次世界大戦後から1970年代にかけて、アメリカでは帰還兵の心理的ケアや、離婚、連れ子の心理的問題の複雑化などに対応するため、家族療法が社会的な注目を浴びた。昨今、我が国でも70年代頃のアメリカと同様に離婚や虐待、子どもの心理的問題が増加し、家族関係への支援が急務になりつつある。

家族への支援を行き届かせるために地域プラットフォームと連携した家族支援を導入しつつ、専門人材の不足を補えるような家族関係のセルフケア支援を提供することが望ましい。

家族療法の起源

戦後長い間、我が国では夫婦と子ども2人からなる4人家族を標準世帯と呼び、理想的な家族像の一つとしてきた。しかし、現代に至り、我が国の平均世帯人員は2.39(2019年)にまで落ち込み、標準世帯は激減している。代わりに増加したのは独身世帯や夫婦のみの世帯、あとは母子家庭・父子家庭といった片親家庭である。

我が国ではほとんど意識されていないが、このような状況は1970年代頃の家族崩壊が進行したアメリカの状況と酷似している。アメリカではベトナム戦争が最も激しかった時期に平均世帯人員が3を割るようになった。原因の一つは都市をまたぐ転職が一般化し、離婚が増加したことである。より良い雇用条件を求めて別々の都市で働く夫婦が増え、関係を維持できなくなる夫婦が増加した。そして、離婚が増加した結果、望まぬ転居や片親との離別、親の再婚にさらされた子どもの心理問題が複雑化するようになった。

そこで、アメリカで注目されるようになったのが家族療法である。家族療法とは、ある人が抱える、引きこもりやうつなどの心理的な問題に対し、家族内の関係性にアプローチすることにより解決を目指す心理療法である。親子関係や夫婦関係、ときには祖父母を含めた三世代の関係を見直すことによって、問題解決の糸口を探す。そうした手法は、第二次大戦後に文化人類学者のグレゴリー・ベイトソンらによって創始された家族システム論に依っている。ベイトソンは、第二次大戦の帰還兵が家族とのコミュニケーションで混乱した時に戦争のトラウマを再発させることから、個人の心理問題と家族関係の関連に気づいたのであった。

70年代のアメリカでも、上述の産業構造の変化に加え、ベトナム戦争の帰還者やその家族のケアが深刻な問題になったため、家族療法の希求が大きな社会運動となっていたのである。

現代日本の家族

一方、我が国において家族療法はほとんど認知されていない。多くの文物が欧米から取り入れられてきたが、家族療法に関しては我々のような学者が一部を翻訳して紹介するにとどまっている。

しかし、我が国の家族もアメリカ同様に家族療法が必要な状況にある。例えば、児童虐待件数は2000年代以降右肩上がりに増加しており、目黒区の虐待死事件(2018年)や元農水省次官による長男殺害事件(2019年)など悲惨な事件も発生している。コロナ禍により、家族の触れ合いが容易ではなくなったことも家族崩壊を助長するだろう。

そのような中で、悲惨な事件の発生を防止するためには、家族療法により、親をも支援することが重要となる。我が国では虐待的傾向がある親への風当たりが強い。「助けるべきは可哀そうな子どもで、虐待する親は許せない」というのが一般的風潮である。しかし、事はそう単純ではない。目黒区の虐待死事件の公判において証言に立った児童相談所の職員は、「被告を含めた家族を救いたかった」と述べた。すると、被告である母親は「この一言をずっと求めていた。だけど、誰も言ってくれなかった。」と気持ちを吐露した。そのように、家族療法は課題を抱えた親自身が負っている傷にも目を向け、適切な養育ができるよう支援するところに問題意識を持っている。

また、家族療法の考え方を広めることによって、家族関係の悩みを相談しやすくすることも大切である。我が国では、多くの人が家族の問題をカウンセラーなどに相談することに、強い抵抗感を持っている。上記の元農水省次官も、公判において「誰かに息子のことを相談すれば親子関係が悪化すると思った」と述べ、家族の問題を相談することに忌避感があったことを明かした。

しかし、この元次官の事件を見ればわかるように、相談を躊躇するうちに却って関係は悪化し、修復不能となったり、取り返しのつかない結末になったりする。家族療法を普及させることで、問題が深刻化する前に相談するという意識を啓発していく必要がある。

「お互い様」の認識

では、具体的にどのようにして家族の悩みを扱っていくのか。重要なポイントは二つある。一つ目は、誰が悪いのかという犯人(原因)探しを行わないことである。例えば子どもの不登校の場合、悪いのは子どもか、母親か、あるいは学校・教師かと、原因論を戦わせても子どもは学校に行けない。同様に、夫婦関係に問題があるとき、互いに相手が悪いのだから相手が変わればよいと要求し合っても何も解決しない。

それどころか、犯人(原因)探しはかえって家族に良くない影響を与えてしまう。夫婦間に緊張が高まってくると、子どもは強い不安を感じ、泣いたり腹痛を起こしたり、身体症状が起こってくる。あるいは我慢強い子どもならば、そういう不安を全部飲み込んでしまうかもしれない。しかし、我慢できるのはせいぜい数年である。それ以上我慢し続ければ、家庭の中で発生するストレス、いわば心理的な毒素を飲み込んで、何かしらの反応が起こってくる。

そうした犯人探しとは違い、家族療法では家族問題の原因を、コミュニケーションの歪みと捉える。犯人(原因)探しに見られるように、夫婦や家族はコミュニケーションを原因から結果の一方通行で考えやすい。しかし、そもそもコミュニケーションは双方向である。その歪みは家族システム内の相互作用の歪み、あるいは家族・学校・社会にまたがる複合的システムの障害と言える。つまり、互いの接し方に問題がある「お互い様」の状態なのである。問題解決のためには、自分達が「お互い様」の状態にあることを認識し、折り合っていかなければならない。これは戦争と平和にも通ずる内容である。

非言語的コミュニケーション

二つ目は、非言語的コミュニケーションに注意を払うことである。一般に、コミュニケーションというと会話の量や話し方の巧拙を連想しやすい。しかし、双方向性という観点からすると、「沈黙」も重要な非言語的コミュニケーションである。夫婦や親子が向かい合いながら言葉を発しないということ自体が、重要な意味を持つ。体験的には、30秒間沈黙が続くとかなり緊張が高まり、5分も続けば大変な状態になっている。沈黙していても情動のやり取りは行われ、「俺は怒っているぞ」「私は怒っているのよ」といった態度は、言葉以上に伝わる。

ただ、そうした沈黙や情動のコミュニケーションを何の尺度もなく正確に把握することは難しい。そのため、非言語的なコミュニケーションを読み解く理論やスキルが必要とされた。その一つが表情認知である。

図2右のイラストは壮年の男性を表しているが、特に説明されなくても怒っていることがわかる。口角が下がり、目が寄っていて、口を開けば怒鳴りだしそうな雰囲気が伝わってくる。この男性が会社の経営者など責任ある立場にいるならば、責任感から心配事が尽きないかもしれない。あるいは憎い相手をにらんでいるのか、戦闘状態にあるような雰囲気である。このような表情をしているとき、体の中ではストレス・ホルモンであるコルチゾールが分泌されている。

一方、図2左の写真は親子のスキンシップの様子を表している。母親が赤ん坊の頬にキスをしており、愛情や安心といったイメージを受け取ることができる。赤ん坊自身にも母親から肯定的な情動を向けられていることが感じられるだろう。そこに言葉はいらない。母親にも子どもにも愛情ホルモンといわれるオキシトシンが分泌されている。

このように、言葉を用いなくとも家族内では多様なコミュニケーションが行われている。こうした非言語的コミュニケーションをどのように解釈するかによって、家庭内で戦争が起こるか平和となるかが変わるのである。

家族療法の事例

以上のような考え方を背景に家族の問題を見ていくと、従来とは違った内容が見えてくる。子どもの不登校の問題を例にとれば、従来は母子関係に主たる問題があると言われてきた。しかし、近年は父親の役割や夫婦関係も重要であることがわかってきている。

不登校をめぐっては、家庭内に悪循環が存在する。第一子が不登校になると、自然と母子が密着するようになる。母親はいつ学校に行くのかと子どもの顔色を窺い、子どもも母親が自分の不登校を気にしているのではないかと顔色を窺う。そうすると母子の関心が互いに集中し、母子密着となっていく。そして、母子密着が進行すると、自ずと父親疎外がおこる。自分に関心が向けられないため、「自分のやることは仕事だ」と考えて帰宅が遅くなっていく。これが母親の失望につながる。「自分が関心を向けられるのは子どもしかいない」と、さらに母子密着が強まる。これは夫婦の間に「お互い様」の状況が生まれていると言える。

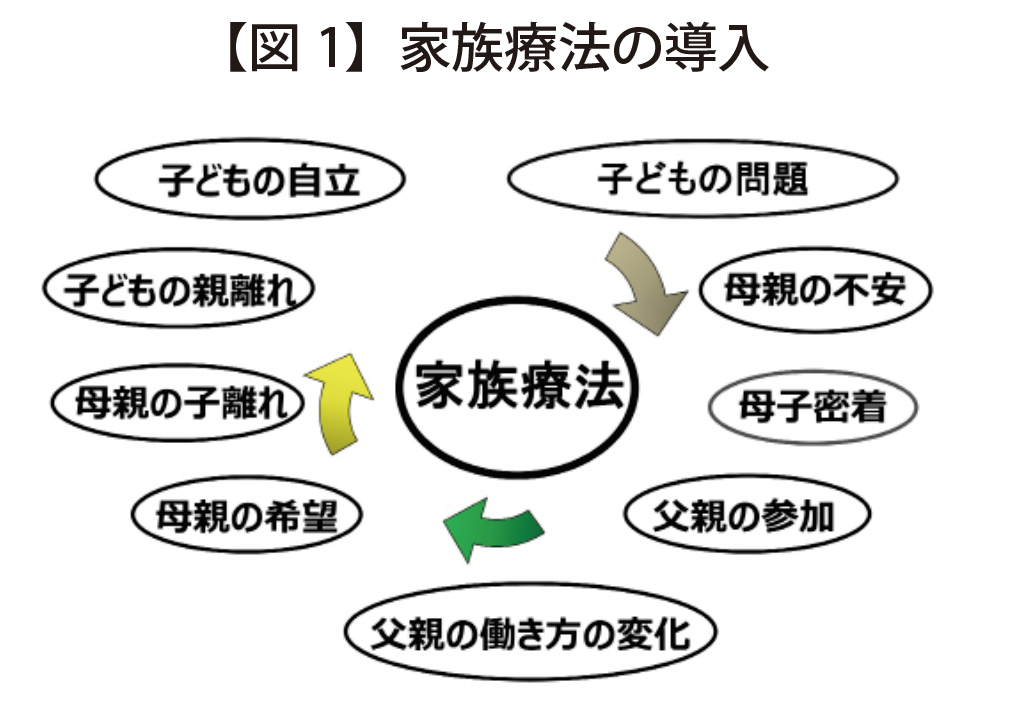

そこで家族療法を導入するとどうなるのか。子どもが問題を抱えて母親が不安を感じるところまでは同じだが、夫婦関係の歪みが悪循環を招くことがわかっている。そのため、父親が不登校問題に参加するようになる。父親がカウンセリングなどに参加するためには、仕事を休んだり早退したりしなければならず、ワークスタイルを変えなければならない。すると、母親にとっては夫が子どものことに関心を持ってくれると映るので、安心感につながる。その安心感により、母子の密着状態が緩み、母子の心理的距離を適度に離してくれる。結果として、子どもも親離れが進んで自立し、学校に行けるようになっていく。

父親や祖父母、その他の援助者が問題の解決に参加することによって、母子の孤立による悪循環が解消されていくのである。その結果、子どもの不登校も解決していく。

家族療法と地域

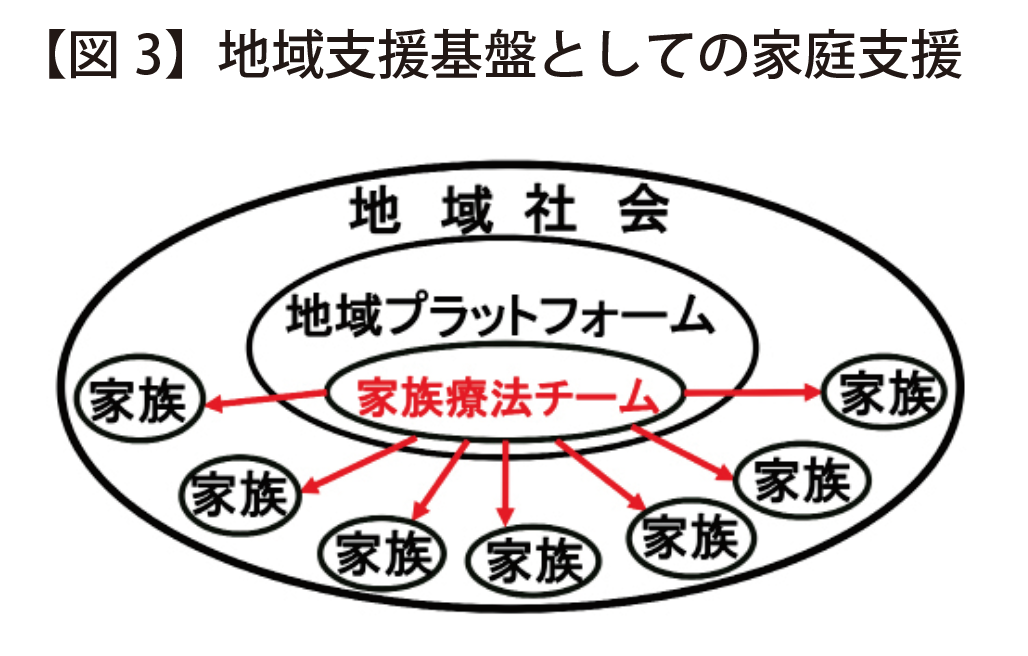

このように、家族療法は我が国の家族にとっても有効な支援となりうる。では、具体的にどのような体制で支援を提供していくことができるだろうか、可能性の一つとして挙げられるのは、自治体で地域プラットフォームを形成し、家族療法チームの活動を支えることである。

厚労省は2016年頃から「地域共生社会」というキーワードを発信している。この「地域共生社会」という施策は、「公的支援を『縦割り』から『丸ごと』へ」転換し、その一貫として「個人や世帯が抱える複合的課題などへの包括的支援」を提供することを謳っている。明言はしていないが、これは家族システム論の考え方である。

また、「地域共生社会」の概念には、全ての人への支援を「丸ごと」一カ所で受け付けるワンストップ窓口を設置することも盛り込まれている。家族療法チームは、主に家族療法の実践を担当する専門家1人とサポート人員1〜2人で小規模に構成することが望ましい。また、全国には5千万〜6千万世帯の家族がいるため、家族療法チーム単独では対処できない。そのため、こうした横断的かつ機動的な窓口に家族療法チームを設置することで、チームを様々に支援する地域プラットフォームを活用することが有効だと言える。

そのようにして、家族療法チームが、リスクの高い家族から大丈夫な家族まで、様々なタイプの家族を支援できるように地域社会で連携していくことが大切である。

専門家の不足

しかし、我が国における家族支援の体制整備には未だ相当の資源と労力、時間を投入する必要がある。特に注力が必要なのは、家族支援の専門家養成である。2020年現在、我が国には臨床心理士の有資格者が3万5千〜3万6千人、公認心理士が3万人近くいるが、養成課程で家族療法のことを学ぶ機会は少ない。

一方、家族の心理支援を専門とする資格には家族心理士と家族相談士の二つがあり、それぞれ有資格者が146人と2133人いる。資格の認定は(一社)家族心理士・家族相談士資格認定機構が行っており、家族療法について学ぶための研修も実施されている。ただ、この二つの資格は更新制であるため、現在も資格を保持しているのは家族心理士で100人、家族相談士で1000人いるかどうかであろう。しかも、家族心理士や家族相談士の研修には、国や県などからの公的支援は全くない。資格の取得を希望する人が、収入も少ない中、自費で研修費や交通費を支払わなければならない。

アメリカと比較すると、専門家の数の違いは一目瞭然である。アメリカではMFT(Marriage and Family Therapist)という修士号を前提条件とした家族支援の専門資格があり、通算で約16万人が取得していると言われる。そして、そのうち5万人が現役で活動しており、年間約180万人を支援している。人口比で換算しても、我が国の家族支援の専門家は圧倒的に少ない。

中央省庁でも家族支援専門家の不足は認識しており、2020年度には人材育成に32億円の予算措置が行われた。しかし、人件費としては全く足りない。商業ベースに乗らない職であるため、一人当たり年収300〜400万円として何人を雇用できるだろうか。我が国には家族支援の人材とノウハウの蓄積がないため、短期間で必要な水準まで専門家の数と質を揃えるには数百億円単位でも不足であろう。

セルフケアの推進

そのように、全ての家族の問題を支援するには専門家の人的余裕が足りない。家族心理士も20年で100人ほどを養成するのに四苦八苦しているし、専門家がベテランになるまでには10年や20年かかる。我が国も人口比でアメリカ並みの数の専門家を必要としており、同程度の人数を確保するには数十年では足りないほどである。

そこで、家族自身がセルフケアを行えるように支援することが必要となってくる。軽量粘土対話法はセルフケアのためのツールの一つである。この手法では、家族向けセルフケアの秘密兵器としてマシュマロのような軽量粘土「天使の粘土」を使う。この粘土にはあたかも温泉効果のような癒しがあり、実際に1分くらい触っていると皮膚表面温度が平均0・6〜0・7度上昇する。また、触っている人の緊張を解き、自然に笑顔にさせる効果があり、家族・夫婦のコミュニケーションを柔らかくすることができる。アルツハイマー病の診断が出ている高齢者にも効果があり、ほとんど笑顔がなくなった高齢者でもニコリと笑うことがある。

こうした小物を触りながらコミュニケーションを図る手法は、アジア的なやり方である。欧米では素直にお互いに言いたいことを言い合うので、カウンセラーは行司役に徹していればよい。ところが、アジア、特に日本では夫婦が相談機関に来て、「はいどうぞ」と促されても話さないことがありうる。話す方がまずい、話さない方が安全という意識がはたらくのである。女性は話そうとする傾向にあるが、夫のほうは「いや結構」という態度になることが多い。仕方がないので、多くの妻は定年まで待ち、年金を確保してから好きなようにしよう、ということになる。そうなる前に緊張関係を解くには、こうした軽量粘土が有効なのである。

また、危機に立って夫婦喧嘩が起こりそうな時は、呼吸をすることが良い。横隔膜のあたりに注目し、呼吸調整の支援をする。そうすると笑いが出てくる。お互いの笑顔を見るとリラックスする。今はコロナの感染防御のために戦う医療従事者にもセルフケアの支援を提供しており、呼吸法は一つのポイントになっている。少し険しかった夫婦関係や親子関係を変える時に、言葉ではなく「新たな行動」を提案することが夫婦の危機を乗り越える力になるのである。

新しい日常と家族

家族療法の役割は、家族が陥っている絶望を希望に変えていくということである。それは理屈ではなく、体験から感じることである。今、家族や地域はコロナの問題も含めて答えの出ない事態にあるが、これに耐える力、ネガティブ・ケイパビリティを養う必要がある。これには工夫が必要で、互いに支え合うことが必要になる。そのために、小さな子どもでもできることは、安全な粘土を触るなどしながら父母と一緒に楽しく過ごすことである。そのようなことが、家族の安心と希望を促進する。家族療法はそうした取り組みのコアとなりうるのである。

「福岡未来づくりフォーラム」(2020年7月26日)講演より