はじめに

どうして孤立ということが、問題としてでてきたのか。本稿では、孤独・孤立対策の難しさもふまえて地域における実情を説明した上で、実践的な事例も紹介しながら、問題に対する考察をする。

1.孤独・孤立が問題化した背景と地域への注目

孤独・孤立が注目されるまでの3つの時代区分

まず、孤独・孤立が世の中で注目されるまでの時期を3つに区切って説明する。第1期は1970年代で、この頃は孤独・孤立の問題は大体が高齢者の問題として捉えられていた。第2期は1990年代の半ばで、災害の中で孤独・孤立が発生し、これが問題であると捉えられた。第3期は、1990年代末頃から現在まで続いていると考えられる。多くの人が自らも孤独・孤立に陥るのではないかと思うようになり、世の中全体の問題として脚光を浴びるようになった。次に、各時期について詳しく説明する。

<第一期(1970年代):高齢者の問題として>

日本社会では1960年代の高度経済成長に伴い、地方社会・地域社会が大きく揺らいだ。地方から工業地帯に人口が集中し、その結果、地方では過疎の問題が、都市部では過密の問題が生じた。大規模な人口移動とともに、地域の人間関係は大幅に縮小してしまった。地域の共同性がなくなり、人々は核家族や会社に繋がりを見出すようになった。

様々な地域から都市部に集まった人々は、結婚を機に都心周辺の住宅街に移り住むようになり、「郊外」が生まれた。夫婦と子どもからなる核家族が主流になったため、親族という形で一緒に住んでいた高齢の人々が取り残され、単身高齢者が多く出るようになった。

1970年代に入ると、「一人暮らしの高齢者の人々が火事に遭ってしまった、事故が起きてしまった」というような記事が、新聞で多数扱われるようになった。同時期に、厚生省による一人暮らし調査や、全国社会福祉協議会による孤独死の調査が行われ、孤独・孤立が社会問題として認識され始めた。ただ、その時の焦点は「高齢者」であったため、結局のところ、孤独・孤立問題は高齢者福祉の問題に収斂された。

<第二期(1990年代半ば):災害時の問題として>

1980年代は第一期と同様の状況で過ぎていったが、1995年の阪神淡路大震災を契機として、孤独・孤立に再度注目が集まった。震災後、被災者が入居した仮設住宅は、元の住まいを考慮せずに住民構成を組んでいた。その結果、それまでの慣れ親しんだ地域から離れて、孤独・孤立に陥るという問題が起こり、孤独死が発生した。当時、『孤独死—被災地で考える人間の復興』(2013)という本が出版され話題となった。その著者である額田勲は、「仮設住宅の孤独死は、そもそも災害が起きる前の日本社会の問題を表しているのだ」という旨の指摘をしている。

しかし、世の中においては、災害という非常時の中で起きた問題であるという認識に留まり、多くの人が直面する社会全体の問題としては、あまり認識されなかった。

<第三期(1990年代末から2000年代以降):世の中の問題として>

その風向きが変わり始めたのが、1990年代末から2000年代以降である。この時期に、“家族”と“安定的な会社”に揺らぎが生じ、私たちを繋ぎとめてきたものが大きく衰退した。その結果、孤独・孤立が世の中の問題として取り上げられていった。

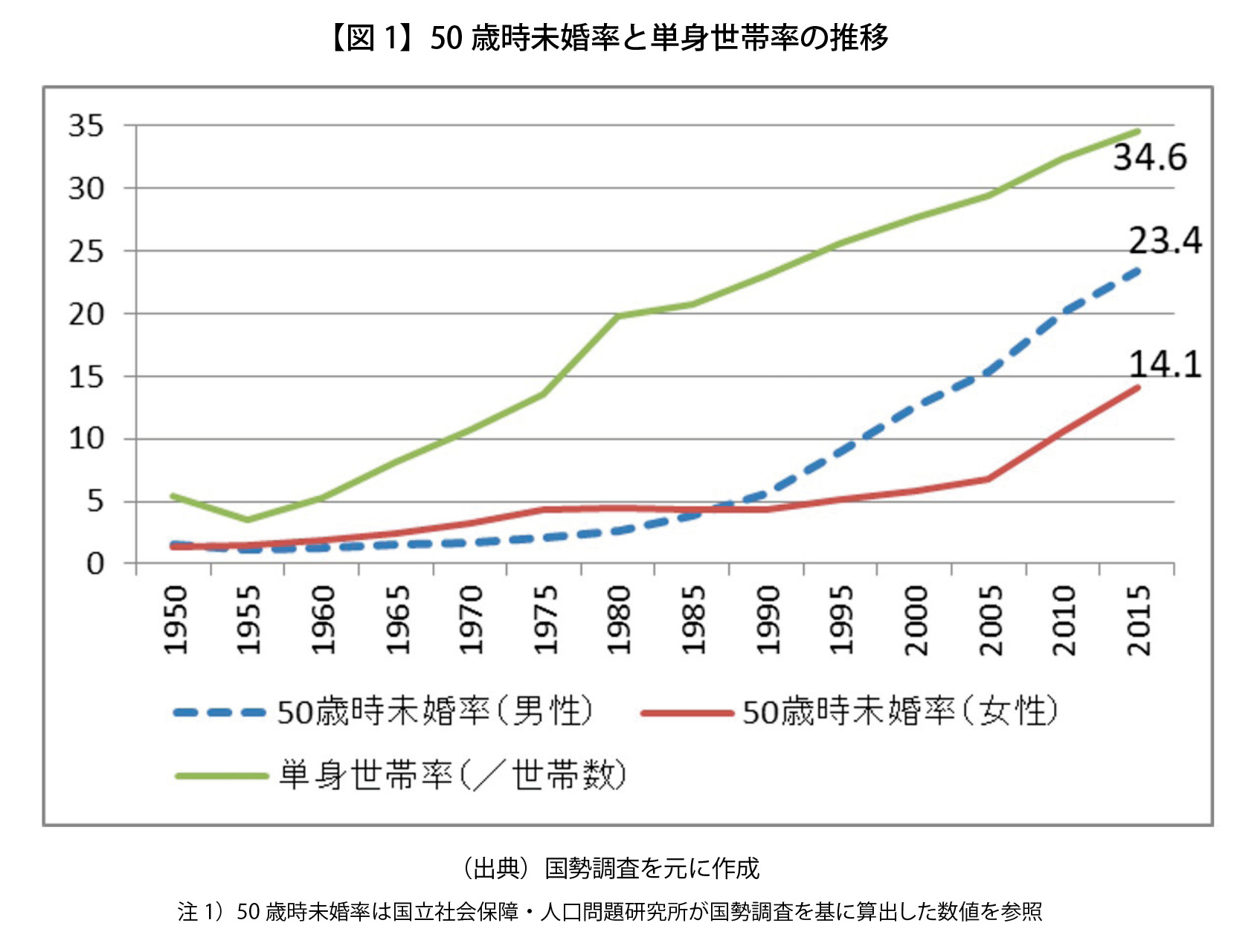

家族については1990年代以降、結婚しない人の数が急速に増えた。かつて生涯未婚率と言われていた50歳時未婚率を見てみると、男性は1990年代から、女性は2005年から急速に伸びている(図1)。1985年より前までは、50歳時未婚率が5%を切っていたため、日本社会に住んでいる人は結婚という繋がりに取り込まれるのが「普通」であった。しかし、1990年代の半ばから終わりにかけて、それが急速に崩れた。2020年にも国勢調査の結果が出ているが、この数値はさらに上がっている。

同時に増えたのが単身世帯である(図1)。これまでは世帯ベースで見ると、夫婦と子供からなる世帯(核家族)の比率が最も高かったが、2010年には単身世帯が一番多く見られる世帯形態となった。結婚する人が減り、なおかつ、一人暮らしが主流となる社会を私たちは生きていくようになった。

私達を包摂してきた会社に目を向けると、バブル崩壊に端を発した長期不況により、集団的と言われていた企業体質は徐々に崩れていった。1995年に日経連が出版した『新時代の日本的経営』では、長期雇用の縮小や廃止について検討されている。1990年代後半に入ると派遣労働が緩和され、雇用の劣化が進み、会社の中に取り込まれることが難しくなった。更に、少子高齢化の加速により、社会保障も財政的に厳しくなっている。

このように、家族や会社を通じて繋がりを自動的に見出すことが難しくなり、繋がりは自分で頑張って探し出さなければいけないものとなった。その結果、「もしかしたら繋がりができないかもしれない」、「繋がりができてもいつかは壊れてしまうかもしれない」といった孤立への不安が一気に拡大していく。

以上をまとめると、私達を取り込んできた繋がりは、この数十年の間に急速に動揺したと言える。地縁については1970年代に縮小し、それ以降はそれほど盛り上がりを見せていない。血縁・会社縁については、1990年代から一挙に失われていき、自らが人間関係を主体的に選んで維持しなければならなくなった。関係を自足しなければ孤立してしまう時代が到来し、多くの人が孤立のリスクを背負うようになった。

孤立・孤独の社会問題化と地域への着目

このような流れと歩調を合わせるように、孤立・孤独問題を取り上げたメディアの報道も増えていく。2005年にNHKスペシャルで、『ひとり団地の一室で』という番組が放送された。この番組は、団地の一室で餓死した人の孤独死の話を取り上げている。団地はたくさんの人が住んでいる所であり、そこで隣人がひっそり亡くなったという事実は、多くの人々に衝撃を与えた。この番組は、孤独・孤立問題が、高齢者や被災者という特定の事情を抱えた人だけではなく、身近なところでも起きることを、世の中に知らしめる機会となったのである。

NHKが団地での孤独死を特集した後、2007年には行政が孤立死防止推進事業を行い、孤立死を問題として捉えるようになった。このような問題意識と裏腹に、孤独死・孤立死の件数を集計している自治体の孤独死率・孤立死率を確認すると、その数値は右肩上がりに増えている。

2010年には、NHKスペシャルで『無縁社会』特集が組まれ、孤独・孤立の問題がより一層深まってきたと周知された。そこにコロナ禍が追い打ちをかけたことで、孤独・孤立を「問題」として捉えるまなざしが強化された。2021年2月には内閣官房に孤独・孤立対策担当室が設置されている。

孤独・孤立対策担当室や有識者会議の文書でも、地域の繋がりの重要性について言及され、身近な安全弁としての地域に熱い視線が注がれるようになった。サポートや見守りの際には、物理的な近さが求められる。その際、世帯を同じくする血縁がとても重要な役割を担っていたのだが、現在、衰退しつつある。そこで物理的に近い距離にある地縁に焦点が当てられたわけである。

2.裏腹な地域:行政の高い期待と住民の低い関心

地域の繋がりに注目が集まる一方で、実際の地域の繋がりはどのような状況にあるのだろうか。以下では、データを用いて地域の実情を見ていこう。

先細る地域のつながり

多くの人を対象にした質問紙調査の結果を見ると、地域の繋がりは先細っていると言わざるを得ない。住民は地縁にどのような希望を抱いているのか、社会調査から確認していくと、「深い繋がりは持っていないし、望んでもいない」という結果が出てくる。

例えば2016年の東京調査(皇居を中心に50キロ圏、埼玉や千葉も含む)の結果を見ると、実際の近所づきあいは、挨拶と立ち話程度がほとんどであり、互いに訪問しあう人がいるという回答は10%しかいない。この結果からも、地域の中で互助的な繋がりをもつ人はほとんどいないことがわかる。「どのような近所づきあいを望んでいるか」については、多くの人が「挨拶程度でいい」と考えており、親密な付き合いを望んでいる人はわずかである。多くの人は挨拶程度の近所づきあいしか望まず、実際にも挨拶か立ち話しかしないというのが、地域のつながりの実情なのである。様々な調査結果を参照したとしても、深い繋がりを望む人は、だいたい2,3割しかいない。

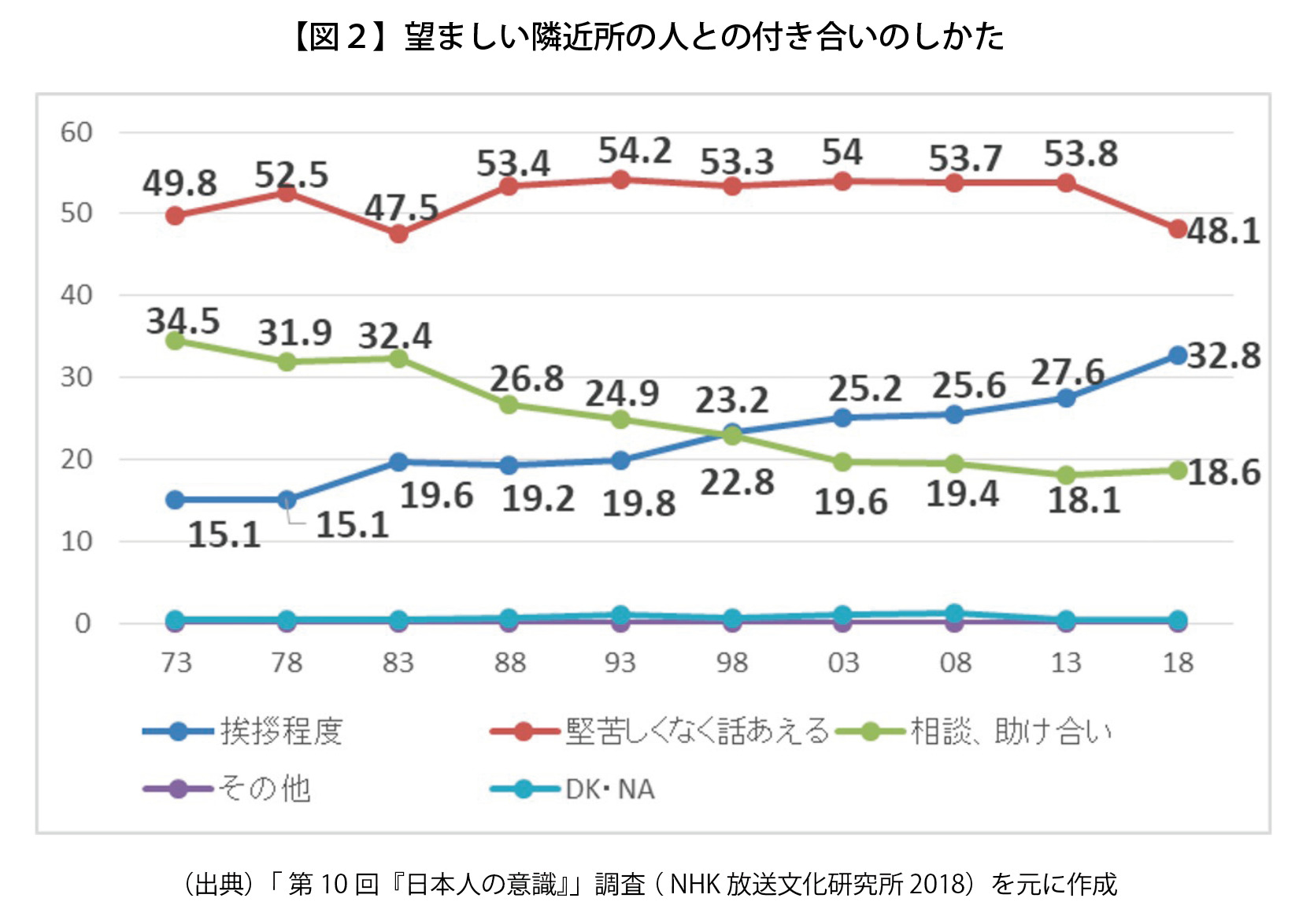

経年的な傾向も見ておこう。NHK放送文化研究所では「地域の人とどのような付き合いをしたいですか」という質問を継続的に調査している。この中で相談や助け合いができる近所づきあいを望んでいる人は、1973年には34.5%いたが2018年には18.6%と、ほぼ右肩下がりになっている。一方で増えているのは、挨拶程度の近所づきあいである。「堅苦しくなく話し合える」というのもある程度安定して多いが、それ以上に「挨拶程度」の伸びが非常に多くなっている(図2)。

地域包括支援センターの人たちに話を聞くと、住民は近所づきあいで互助をするよりも行政の支えを望んでいる、という話も出てくる。住民は実際にはそれほど強い地域の繋がりを望んでいないということが分かる。

人付き合いを選ぶ社会と地域に根付く難しさ

その背景には、私たちが地域の人とわざわざ付き合わなくてもよい社会を築いてきたという事実がある。かつての社会では、付き合う相手を選ぶのは難しかった。人々は血縁や地縁(農村社会・村落社会等)との協働を通じ生活を維持してきた。しかし、このような繋がりは“しがらみ”として敬遠されるようになり、特に戦後は、個人が主体的に人間関係を作ることのできる社会が追及されてきた。

その結果、無理やり地域の人と付き合わなくてもいい風潮ができあがり、地域の町内会や自治会も自由参加という方向に変化してきた。繋がりについては、むしろ、様々なところに住んでいる友達や家族等を頼り、嫌な人とは付き合わなくてもいい、というように選択の余地が高まっていった。かつては地域に依存していた生活の糧についても、仕事は地域から切り離され、自分の努力で得るものであり、そこから漏れた人は社会保障を頼る仕組みとなった。故に、地域の人との付き合いは必然ではなくなり、しがらみとされ、人々はそこから遠のいて行った。

高度経済成長とともに、人々はしがらみの多い地方を抜け出し、郊外へと移り住んでいった。では、郊外はどういう場所なのか。郊外とは、端的に言えば、見知らぬ他人が集まる都心周辺の住宅地である。また、同じような家の値段・土地の値段の場所に、同じような経済的階層の人が集まった場所でもある。ライフステージも非常に似ているが、一方で出身地はみんな違う。まさに見知らぬ他人の集まりの場が郊外であった。郊外には共同性がなかったため、共同性を再編・再生しなければいけないという課題を背負っていた。そこで、郊外の人々は盆踊りや運動会を行いながら、一生懸命共同性を再編しようとした。

他方で人々は電車を乗り継いで都心に仕事に行き、家には眠りに帰るだけということも多く、郊外は “ベッドタウン”の側面も非常に強かった。つまり、特段地域の人と繋がる必要性を感じず、わざわざ集まったり協力したりする必要性はないと考える人もいたのである。そういう人々は、繋がりを補うための運動会や盆踊りにはなかなか賛同しない。昔は住民運動があり、その中で人々が繋がってきたという歴史もあるが、郊外に人々が繋がりを作るのは、決して簡単なことではなかった。私たちは地域に根付くことができないような社会をデザインしてしまったのである。

移動を前提とした社会

人々が地域に根付かないもう一つの要因は、そもそも移動を前提とする社会となっている点である。資本主義的な社会は効率的な経済運営を求め、なおかつ個人を重視する。そのため、人々は先祖代々の土地を守るのではなく、自分の経済状況等々を考えて居住地を選択することを重要視する。そういった社会では、目的に合わせて場を転々とすることは合理的であり、移動自体は良いものと捉えられるようになった。

例えば、郊外であれば、子供は家から出て自立することが成長の証のように捉えられている。子供がいつまでも家にいることは、自立していないことになる。つまり、自分の住んでいる地域から出ていくことが、良いことであると捉えられるようになっているのだ。

場を転々とする社会には、長期・短期の両方の移動が存在している。就職、転勤、結婚、あるいは親の介護等、目的に合わせて長期的に住む場所を変えることになると、地域で繋がりを作ることが難しくなる。また、通勤や目的に合わせた短期の移動が当たり前になった社会では、特定の地域に根付く必要性が低下する。このように私達は日々移動を繰り返しながら生活をしているため、結果として地域に根付きづらくなる。

移動を良いものと見なして、その場に留まることはしがらみであり拘束であると考えると、「家から出てこそ一人前であり、外に出て成長する」という考えになり、地域に根付くことはさらに難しくなってしまうのである。

居場所としての地域の可能性

孤独・孤立が問題化してきた過程で、中間集団と言われてきた血縁や会社縁が薄くなり、それを補うために地域の互助自体が非常に強く望まれるようになってきた。にも関わらず、地域の繋がりはなかなかできにくいのが実状である。

一方で、居場所としての地域の可能性は少なからず残っているのではないかと考える。資本主義的な考え方をすれば、目的に対して効率よく何かを達成するという形で、目的を通じて結びつく主体的な関係が前面に出てくる。しかし、こうした関係はつながる相手を積極的に選ばなければ、なかなか成り立たない。繋がりは自分で調達しないと得られない時代になった。そうなると、繋がりを得ることができずに漏れてしまう人が、少なからず生じるのだ。

私が研究している若者の友人関係に目を向けてみると、友人に選ばれたいがためにマイナスの部分や本音を隠す、だからこそ寂しさを抱えるということが生じている。本音を出せる場所がない、選ばれなかったら漏れてしまう、という居場所の問題が必然的に発生する。その結果、孤独・孤立が問題となっている。

このような状況の中で、地域組織には居場所としての可能性が残されているのではないかと考える。地域の繋がりは、友人関係ではない。友人ではないからこそ、選んでもらうために頑張って本音を隠し、良いイメージを植え付けたいという思いは出てこない。つまり、地域なら緩やかに繋がることができるのではないか。また、現在の地域は、年代も多様で様々な仕事をしている人がいるため、多様な選択肢を提示することができる可能性もある。

3.地域・自治体と孤立:「苦手」とされる事項に向けて

自治体による孤立対応の難しさ

しかし、孤独・孤立問題は、地域や自治体で対応するのが難しいという実状がある。この難しさの要因は何か、以下に三点説明する。

第一に、孤独・孤立をめぐっては、問題に繋がるケースと繋がらないケースが混在している。問題に繋がるケースでは、孤独・孤立が精神疾患や虐待・自殺等につながり、介入の対象となる。一方で、「私は一人になりたいから一人になっているのだ」というケースがある。「一人になりたい」というのは、私達が権利として長い時間を掛けて得たものであり、ライフスタイルとしての孤立は、むしろ現代においては、尊重されるべきものだと見なされている。孤立そのものが悪いわけではないとなると、問題が発生しない限りそこに介入することができない。問題が発生して初めて「孤独・孤立が問題だった」、「早めに対処すべきだった」と認識されるのである。

何らかの精神疾患や自殺等を予防したいから孤独・孤立に介入するわけだが、それが持つ特性からすると、予防的な対応は実に難しい。そもそも「介入しないで欲しい」という人に対して、「いつかあなたは問題になりそうだから介入します」というのは現実的ではない。実際、問題が疑われるケースへの介入には、相当の人員・労力・信頼の構築等が求められる。孤独・孤立問題の対象は非常に大きいが、どのように介入していくのかを考えると、その対応は非常に難しい。

第二に、そもそも繋がり作り自体も簡単ではない。例えば、孤立を問題とみなすことを否定する見方もある。繰り返しになるが、支援を拒否する人に対しては、現状、有効な対応手段はない。個人を尊重する社会においては、一人になることも権利であり、それを踏み越えて相手に介入することは良しとされない。「介入すべき孤立」と「問題のない孤立」がある中で、問題が発生する前にそのどちらであるかを判定することは、事実上不可能である。事前に「介入すべき孤立」と判定をすれば、人権侵害やレッテル貼りではないかと批判されかねない。

より根本的には、寂しい人への対処がそもそも自治体の仕事なのかどうか、という点が課題となる。“繋がり作り”をデザインすることは、コミュニティの根本に関わることだが、そこまで自治体が対応する必要があるのか。それとも、繋がりは様々な社会構造の中で自然にできるものであるから、自治体があえてデザインするものではないと考えるのか。自治体が行うのは居場所を立ち上げることくらいで、あとは個人の意思でそこに通えばよいと考えるのか。まち作り等でも、どのように繋がりを作りだすかということは話し合われるが、どこまでが自治体の仕事であるのかという点が、議論の分かれ道であり、判断の難しい点である。

第三に、孤独・孤立をめぐって存在している多様な問題のどこに焦点を絞ればいいのかが、非常に難しい。例えば、孤独・孤立の問題は年齢層によって主たる問題が異なる。経済的な貧困、引きこもり、ケアのいずれに焦点を当てるのかというように、どこに対応すればいいのかを判断するのが困難である。

実際に、国レベルではほとんど全ての省庁が、孤独・孤立対策推進会議に参加している。自治体レベルでは、例えば京都市が孤独・孤立対策プロジェクトチームを作っているが、そこには、保健福祉局、子供若者はぐくみ局、文化市民局、教育委員会、環境政策局、都市計画局、消防局と様々な部署が参加している。教育や子供、若者というワードが入っており、主には若者に焦点を当てていることが見えてくる。ここに、高齢福祉課や健康福祉課等が入ってくると、まさにあらゆる部分が参加して、あらゆる対策を練っているということになるだろう。

孤独・孤立に対処しようとすれば、非常に多様な問題を抱えることとなり、自治体で一律に対策をするのは簡単ではないし、市民が対応することも簡単ではない。

NPOの活用

以上のような難しさに直面し、内閣府ではNPOを活用する流れが生じている。そこで、自治体とNPOの孤独・孤立問題への対応の違いについて、聞き取り調査をした事例をもとにまとめる。

まず、自治体にありがちな対応は、先にメニューがあり、そこに事例を当てはめていくようなサービスである。例えば、貧困問題ならこのメニュー、介護問題ならこのメニュー、という形で、一つの問題に対して一つのメニューで対応する。問題Aに対してはメニューA′、問題BにはメニューB′で対応するという形で、一つの問題ごとに対応している方法である。

この縦割りの対応、あるいはメニュー型の対応では、複合的に問題が発生しているケースに対して総合的な対応ができない。例えば、貧困層の子育て世帯の場合、子供を保育所に入れることができ、それによって子育てについてはある程度解決するが、貧困の問題がまだ残っているというように、Aの問題が片付いても、BとCの問題はまだ残っているという状況が生まれやすい。特に孤独・孤立については、複合的に問題が発生している場合が多く、縦割りの対応では課題を効果的に解決できない可能性が高い。

一方、NPOは、目の前の一人の人が抱えている問題に対して、どのように対処していくかという視点からアプローチするケースが多い。一人の人が問題を複数抱えているため、様々な問題に対して様々な資源を動員して対処する。そういったアプローチがより効果的な場合も多いため、今後、自治体とNPOの連携はますます求められるだろう。ただし、NPOのない地域も多くあるため、地域の特性にあわせてNPOを育てていくことも重要である。

その他の望まれうる対応

孤独・孤立をめぐっては多様な問題が複合的に存在しているため、横の連携の場作りが必要である。役所・役場内での連携を確保すること、同時に、役所・役場外の専門機関(病院・自治会・介護の担い手等)やNPOとの連携を確保することが非常に重要である。その中から切れ目のない支援体制を作っていくというのが、国が示している方向性である。

実際に横の連携をどのように作るのかが非常に難しいが、その第一歩として、孤独・孤立を問題視する時には実態調査が有効である。問題の所在は地域によって異なるため、それに対応していくためには、まず実態調査を行う必要がある。例えば、自治体が各支援団体や部署、あるいは自治会・町内会に対してヒアリングを行うことが考えられる。ヒアリングによって実態が分かると同時に、連携のきっかけにもなりうる。顔の見える関係ができ、そこから徐々に横の繋がりもできやすくなる。他にも、質問紙によって実態調査を行い、問題を探る試みも大切である。内閣官房が行った調査の質問項目を参考に実体調査をしてみるのも効果的だろう。

また、市民活動連携のイベントを開催し、地域の中で市民活動をしている人たちがお互いに顔を見せ合い、名刺交換できるような繋がりを作ることも良い取組みだろう。情報が散在している場合は、集約して一元化させ、インターネットでアクセスできるようにすることも重要である。オンライン相談の実施等、手軽に相談できる窓口を設置するのも有効である。

4.地域における居場所の創設とアウトリーチ

環境の変化による孤独・孤立への移行

孤独・孤立への対応の具体例を示すにあたり、別の観点から孤独・孤立という現象を見ていく。孤独感や孤立感が高まると、それにより自己肯定感が低くなってしまう。「誰も自分には注目してくれない、自分を気にかけてくれる人はいない」と感じ、最終的には、「自分は駄目な人間だ、存在価値がないのだ」と自己肯定感が切り下げられる。このような現象が生じる背景として、何かしらの変化がきっかけとなっていることが多い。例えば、怪我や子供の誕生、親の介護といった環境の変化である。

このような変化が起きると、関係を再編する必要が生じる。今までの友人関係がそのまま機能すればいいが、例えば、子供が生まれた場合には、今までの友達に子供がいなければ、なかなか育児の相談はできず、環境に合わせて人間関係を改めて作り直さなければならない。同様に、介護する環境が突然現れた場合に、介護経験のない人には相談できず、新たに人間関係を再編しなければいけないということが生じる。

しかし、関係の再編は簡単にはうまくいかず、「自分のことを見てくれる人はいない」、「自分一人で介護/育児をしている」という思いになってしまい孤独を感じる。いざ孤独になったとき、すぐに人にSOSを発することができれば良いが、そこにある種の規範が働いてしまうことも多い。例えば、「子育ては幸せなことだ、お母さんはそれができて当たり前だ」という規範である。その規範ゆえに、「子育てがうまくできない私は母親失格ではないだろうか」という思いが生じる。あるいは、「介護で親を見るのは当然だと思っていたが、その当然であるはずのことができない私は問題である」というように、自己肯定感の低下が始まる。

この悪循環を脱するためにも、孤独感を解消していきながら、少しずつ自己肯定できる仕組みが必要である。孤独・孤立を解消するには、まず「頼れる人は誰もいない」あるいは「うまくいっていない、私はもう一人で駄目だ」というマイナスの状況を脱していき、次に、徐々に社会と関わる中で前向きになっていく、という2つのステップが必要である。

孤独・孤立を解消する居場所の存在

現在、母親の育児と孤立について調査をしているため、母親の育児に焦点を絞って二つのNPO法人を紹介する。

一つ目は、神奈川県横浜市戸塚区にある『NPO法人こまちぷらす』である。「子育てをまちでプラスに」を合言葉とし、子育てをしている人の孤立を防ぎ、居場所を提供する事業を行っている。戸塚駅から徒歩5分と好立地にあり、多くの人がアクセスしやすい。

主な事業として10時から17時までカフェを営業しており、アレルギー対応の食事を提供したり、お母さんが食事をする間、子供を見守るサービスを提供したりしている。イベントスペースを設けており、各種イベントも行われている。スタッフは、かつてのお客や子育て経験者である。さらに、ウェルカムベビープロジェクトという取組も行っており、地域で出産した人に対して出産祝いを渡している(詳細は後述する)。

実は、上記の取組の中には、孤独感や孤立感を脱するために有効な条件が揃っている。居場所の機能として最も重要なのは、物理的にアクセスしやすいことである。『こまちぷらす』は駅から5分の距離にあり、多くの人が簡単にアクセスできる。また、カフェという事業形態も良い。飲食は、誰もが手軽にできることであるため、それ自体を活動の中に据えると、多くの人にとってアクセスしやすい場となる。特に、子供を預けてご飯を食べることができるため、このような点からも多くの人が集まりやすい。

もう一つ重要なのが、心理的アクセスである。物理的にアクセスしやすくても、心理的に入りやすい環境がなければ、なかなか入ることができない。『こまちぷらす』は、スタッフの皆さんが子育て経験者であるという点でそれを担保している。子育ての悩みを共感してもらいやすいし、自分の悩みをスタッフに受け入れてもらいやすい環境がある。このように、人を受け入れる体制があるため、心理的にもアクセスしやすい。

多くの人が集まってくると、「悩んでいたのは私一人だけではないんだ」「みんな同じように悩んでいたんだ」「育児の先輩もみんなそうなんだ」と、緩やかに自身のことを受け入れられるようになる。場の共感する力が増していくと、その場所自体に人を受け入れる体制が整い、多様な人が集まりやすくなる。そして、多様な人が集まるほど、共感する力が高まり、居場所自体の力がさらに強くなるという好循環が生じる。そこに参加した人は、「こんな私でも受け入れてもらえた」「私は一人ではなかったんだ」と自己否定が徐々に解消されていく。

以上の過程を経て気分が回復していった後に、主体的に社会に参加するという次のステップを用意する。『こまちぷらす』には社会参加を促す仕組みがある。『こまちぷらす』では、かつてのお客さんがスタッフとして活動に参加している。そのさい、活動の仕方に幅を持たせ、スタッフが無理なく参加できるよう配慮している。

いきなり会社での仕事となると、「子供が熱を出したら迷惑をかけるかもしれない」「子供が泣いて遅れてしまうかもしれない」等、それなりの負担が出てくることが想定できる。そこで、遅刻をしてもドタキャンしても構わないから、とりあえずエントリーしておいて、いつでも始めることができるシステムを作っているのである。この仕組みによりスタッフは、徐々に活動を始めながら地域と繋がることができ、「自分も地域に役立つことができるんだ」とだんだん自己肯定感を得ることができるようになっている。

その結果、自分自身の成長感を見出し、そこから社会との接続が再び始まるのである。これは物理的アクセスの良い場所であるからこそできることであり、そういった場が地域にあると孤独・孤立の対策としては非常に効果が高い。

効果的なアウトリーチの試み

もう一つの効果的な取組はアウトリーチである。非常によく言われることであるが、そもそもあまり外に出ようとしないからこそ孤独・孤立になるのであり、そういった状況に対してアウトリーチをすることがとても大切である。

アウトリーチ型の取組み事例として、千葉県松戸市の「ウェルカムベビープロジェクト」を紹介する。このプロジェクトは、市内で出産した人に対して、企業から協賛を募って出産祝いを渡すというものだ。その際、原則手渡しにしているという点がポイントである。手渡しすることで、相手と顔の見える繋がりができる。これが非常に効果的であり、その場で相談先のLINEを渡すと、何かが起きたときにすぐに繋がれる仕組みができるようになる。出産祝いがもらえるとなると、何となくもらってみようと思う人は多いため、できるだけ漏れなく繋がりを作るための工夫にもなっている。また、企業も社会貢献活動として協賛することで宣伝効果を期待できる。先述の『こまちぷらす』でも同様のプロジェクトを行っている。

松戸市では、他にも『駄菓子屋カフェくるくる』というプロジェクトがあり、これを起点にアウトリーチの試みが行われている。NPOがキッチンカーを購入して、クラウドファンディングでマンスリーサポーターをつけ、持続的に駄菓子屋を運営できる仕組みを作っている。駄菓子屋がキッチンカーで出張してくると、相談場所に行けない家庭等とその場で繋がることができる。地域と繋がるという点では非常に有効な取組である。

活動の際には、多くの人が来る場所を狙って、上にあげた試みをすることが重要である。わざわざ構えて出かけるのではなく、例えばショッピングモールや病院等、日常的に出かける場所に出張所を出し、人が集まれる仕組みを作ると良い。そうすることで、地域の中に多くの人を繋がりに取り込んでいく仕組みができる。

また、自治体による地域・団体へのヒアリング(実態把握)もアウトリーチの試みとして有効な手段である。自治体がヒアリングを行えば、それが顔見せの機会となる。相談窓口には足を運び辛い人でも、「少し話を聞かせていただけますか?」と声をかけると、意外と話を聞かせてくれるケースは多い。ヒアリングの最後に「こういうことを相談しないのですか?」と質問すると、「こんなことを話していいと思わなかった」と答える人が多い。外に出て行って話を聞くだけで、孤独・孤立の予防につながる可能性がある。

5.地域に残しておきたいもの

最後に、地域に残しておきたいものについて考察する。冒頭で述べたように、地域の繋がりが望まれる一方で、なかなかそれができないのが現状である。個人の意向を重視し、人に何かを強制することを避ける社会で、地域の繋がりを強制するのは現実的でない。様々なものを個人が選択して個人が決定する、という世の中で、地域を選んでもらうことは容易ではない。一方で、そのような社会では必然的に取り残される人が少なからず出てくるため、孤独・孤立が問題化していく。

家族が廃れてきている世の中で、地域は多くの人を包摂しうる唯一の場ではないだろうか。いくらオンライン化が進み、オンラインで人と何かをするという形が浸透したとしても、ジョブホッパーや、住所を持たずに場所を転々とする人は、そこまで多くはないだろう。人は必ずどこかに住む、これは変わることのない事実である。したがって、地域は多くの人を包摂しうる最後の砦ではないかと考える。

では、地域には何が期待され、何を残していくと良いのだろうか。やはり多くの人を包摂しうるからこそ、気軽に立ち寄ることができる場を提供することが期待される。高齢になると、動くこと自体が難しくなるため、物理的に近くに立ち寄れる場所があることは、とても大事になってくる。

また、地域がしがらみとしてではない、程良い繋がりになることが重要ではないだろうか。様々な選択ができるようになった世の中だからこそ、しがらみではなく、程よい繋がりを残すこと、寄り添いつつ距離を置くぐらいの距離感で繋がりを持てると良いのではないかと考える。

さらに、効率とは別の軸を持ち、ただ雑談できる場所、そのような余白を提供することも重要ではないか。効率を重視すると、例えば、気軽に立ち寄れる場所を作るが、これぐらいの利用率と稼働率ならやめよう、という理屈になりかねない。有用性とは別の次元の場所を用意することができれば、地域は有効な居場所になることができるのではないか。

地域は多様なものの交点として、多様な出会いを提供する場となりうる。地域の居場所が受容力と共感力を備えれば、多くの人が来やすくなる。人々が集まることで、その場所の受容力と共感力は増していく。そういった循環が生じれば、徐々に誰もが立ち寄れるような場所になっていく。

現代は、「自分自身が誰かと繋がることを主体的に選ばなければいけない」、「自分が選ばれるためには魅力的にならなければいけない、そのための資源を持たなければいけない」と意識させられる時代であるからこそ、それとは別の次元で、余白としての場・共感の場として地域の居場所を作ることが大切なのではないか。

(本稿は、2022年6月10日に開催したIPP政策研究会における発表を整理してまとめたものである。)