新型コロナウィルスのパンデミックが社会に大きな変化を迫る中、人口の低密度地域である農山村部への田園回帰が注目を集めている。田園回帰は、地域づくりと強い関連性がある。この二つを通じ、ポストコロナ社会における新たな社会像について考察する。

1.農山村をめぐる問題概況

まず、農山村が直面している「空洞化」の状況について整理する。1960〜70年代から、住民が減少する「人の空洞化」が問題となり、「過疎」という造語が生み出された。1980年代の中頃からは耕作放棄といった「土地(利用)の空洞化」が中山間地域で進み、それが平地にも拡大した。1990年代には集落(むら)機能の衰退・脆弱化を指す「むらの空洞化(集落機能の衰退・脆弱化)」が問題となり始めた。「限界集落」という言葉もこの時期に生み出されている。現代においてはこれらが重層化し、「3つの空洞化」が起こっている状況である。

実はこの3つの空洞化の基層にあるのは、地域住民自身がその地域に住み続けることの意味や意義を見失う「誇りの空洞化」だ。過疎地域でのヒアリングで「自分の子供がこんな地域に生まれて可哀想だ」という言葉を何度か聞いたことがあるが、そのような言葉を言わせてしまう状況が実際に起きていた。

この「誇りの空洞化」という表現は筆者によるものだが、同じような指摘は古くから発生していた。例えば、元大分県知事の平松守彦氏は「心の過疎」という表現を用い、「人の過疎は怖くない、怖いのは心の過疎だ」と述べている。いずれにしても、重要なのは農山村問題には住民の意識が深く関係し、それに対する理解と対応が不可欠だということだ。そこにどのように切りこむかが政策的にも非常に重要だ。

空洞化の広がりについては、統計的にも次のことが確認されている。空洞化の起点は1960年代の西日本の山間部、特に中国山地と離島である。「過疎」という言葉は島根県の石見地方で生まれたと言われているが、空洞化も中国山地からスタートして西日本から東日本に東進し、同時に山間部から平地へ空洞化の里下りという形で日本全国に広がっている。そして2014年になると、増田寛也氏等の日本創生会議が「地方消滅」という言葉を使い始めた。

2.農山村再生への地域戦略〜地域づくり〜

地域づくりとは何か

空洞化が進展する一方で、そのような事態を打開するために地域住民が「地域づくり」という反作用を起こした点を見逃してはならない。地域づくりも、空洞化の原点である中国山地から始まり、それを定式化したのは鳥取県の智頭町だと言われている。地域づくりとは何かについて、地理学者の宮口侗廸氏は『地域を活かす』(大明堂、1998年)の中で次のように述べている。

『山村とは、[そもそも]非常に少ない数の人間が広大な空間を面倒見ている地域社会である』という発想を出発点に置き、[より]少ない数の人間が山村空間をどのように使えば、そこに次の世代にも支持される暮らしが生み出し得るのかを、追及するしかない。これは、多数の論理の上に成り立っている都市社会とは別の仕組みを持つ、いわば先進的な少数社会を、あらゆる機動力を駆使してつくり上げることに他ならない。([ ]は引用者)

つまり、地域づくりとは農山村という「多自然型低密度居住地域」において、地域の思いと力で、今までとは違う革新的な方法を用いて、多様な地域を作りあげていくことに他ならない。

地域づくりの3つの要素

中国山地から始まり全国に広がった地域づくりをまとめると、3つの要素で成り立っていることが分かる。第一に、「暮らしのものさしづくり」だ。そこに住んでいる住民さえも誇りを失っている中で、どのように新しい価値観を作り上げていくのかということだ。価値観というと大げさだが、暮らしの隣りにあるような「ものさし」を作っていくということだ。例えば、景観や食文化、絆に対する生活レベルの価値を意識することが地域づくりの原点であり、誇りの再建となる。具体的には、社会教育の公民館活動における郷土教育がこうしたことを営々と行ってきたと理解することもできる。

二番目が、「暮らしの仕組みづくり」だ。暮らしのものさしづくりが原点となって地域づくりが進んでいくが、これを支えるのが「暮らしの仕組みづくり」である。分かりやすく言えば、コミュニティづくりである。農山村におけるコミュニティは従来、集落という形で存在していたが、集落には非常に大きな弱点があった。それは徹底した男社会という点だ。集落は、一戸一票制によって一つの世帯から一人の代表者が出て、総会などで物事を決めていくという仕組みであるがゆえに、参加するメンバーが男であるのが一般的だった。このような男社会を特徴とする集落とは異なる新たなコミュニティを、集落を超える広域の小学校区などで作る取り組みが、多くの地域で実践されている。

第三に、「カネと循環づくり」だ。コミュニティが場となり、地域づくりの主体を増やしながら地域づくりが進んでいくが、それを支えているのが「カネと循環づくり」、すなわち経済的な対応だ。これはあくまでも持続性を確保するための条件である点が肝心だろう。その意味で、暮らしのものさしづくりとしての人材づくり、暮らしの仕組みづくりとしてのコミュニティづくり、カネとその循環づくりのためのしごとづくりを、一体的に対応するのが地域づくりだと認識することができる。

これまでの地域づくりと地方創生との類似性

このように考えると、2014年から始まった地方創生は、正式名称は「まち・ひと・しごと創生」となっており、農山村で動き始めていた地域づくりとほぼ重なっている。地方創生の「ひと」とは人口の意味ではない。地方創生法の中に「地域社会を担う個性豊かで多様な人材」という言葉があるように、切り口は本来、人材であった。そして、「まち」は地域社会・コミュニティを指し、「しごと」は多様な就業機会を意味している。つまり、地方創生というのは、人材創生、コミュニティ創生、しごと創生を一体的に進めていくことで、農山村で行われていた地域づくりの方向性と重なっているということができる。

この中で一番難しいのが、人材創生だ。人材とは何なのかについて、長野県飯田市の牧野前市長は「すべては当事者意識から始まる」と述べている。つまり、人材とは当事者意識を持つ人々のことだ。これを進めてきたのは、古くは公民館活動、最近では地元学やワークショップと言われる活動である。あるいは、都市農村交流も人材づくりに寄与してきた。都市部から来た人間が、地域住民も気付かない地域の宝を見出すことで、住民に刺激を与える。これを地域における「交流の鑑効果」と言っている。最近では、国の中央教育審議会でも、地域の高校の魅力化のために高校普通科に、仮称だが「地域社会科」という新しい学科を作る検討が進んでいるが、これも地方部における人材づくりを意識したものであろう。ただ、いずれも即効薬ではなく、地道な積み重ねが必要である。

3.新たな動きとしての田園回帰

データでみる田園回帰の傾向

田園回帰が話題になり始めたのは2014〜15年で、地方消滅の反作用として出てきた。2015年の農業白書では「田園回帰」という言葉を政府文書として初めて使っているが、そこで論拠としたのは「国民の農山漁村に対する意識調査」という内閣府の世論調査である。都市住民に「農山漁村に定住したいか」というシンプルな質問をしたところ、男女問わず田園回帰の傾向がみられた。2014年の調査では20代男性の47.4%が農山漁村に定住願望があると回答している。30代と40代の女性も、2005年には10%代だったが、2014年になるとそれぞれ約15ポイントの伸びがみられた。

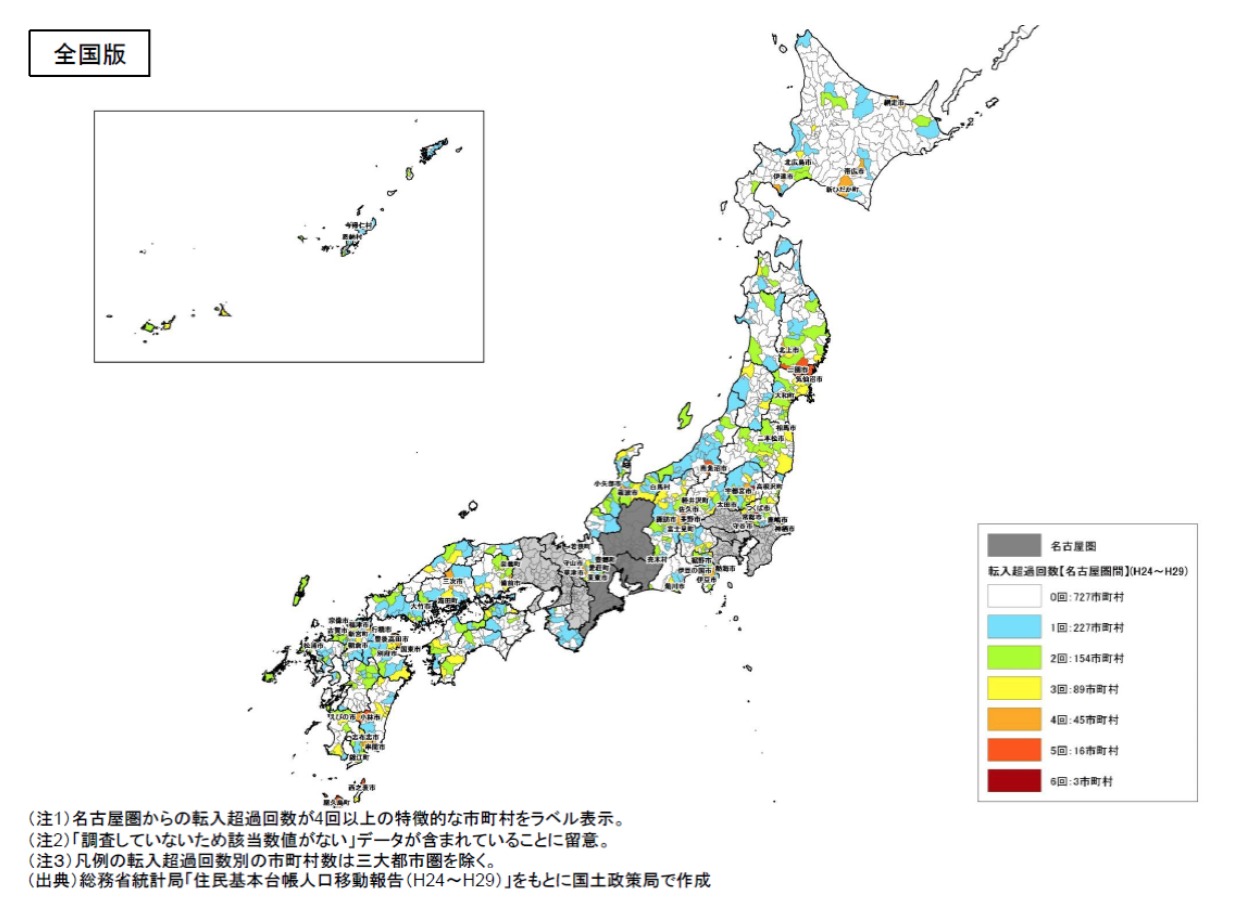

次に、三大都市圏から流入超過となっている市町村の分布データを紹介する。図1は、2012〜17年の6回にわたる住民基本台帳人口移動報告をもとに作られたもので、三大都市圏から各市町村への人口流入が超過している地域を回数別に色付けしたものだ。東京一極集中が進んでいる状況下で、1回でも流入超過している地域(水色)でも健闘しているが、中には何度も流入超過となって茶色に色付いている市町村が86もある。そして、全般的にみれば西高東低型の傾向がある。これは西日本から空洞化が始まり、その反作用が先に出て積み重なり、田園回帰に至っているためとみられる。

より詳しくみると、中国地方では中国脊梁山脈の中央に位置する邑南町、津和野町、離島では海士町に色が付いている。九州では大分の豊後高田市や竹田市、また徳島の神山町や美波町など、いずれも地域づくりで名を馳せたところに色が付いている。ただし、もう一つ注目しておきたいことは、中国山地のすべてに色が付いておらず、マダラ状で田園回帰に強い地域的偏在傾向がみられる点だ。これは田園回帰と地域づくりに関連があることを示しているが、詳細は後述する。

移住者の特徴

実態調査によると、移住者は20〜30歳代が中心となっているのが特徴だ。予想では「団塊の世代」が多いとされていたが、実際にはこの世代は意外と動かなかった。団塊の世代の男性が会社を辞めて田舎に帰ろうと言っても、妻がすでに地域コミュニティに根を張っており、反対されるというパターンが一般的だ。中には、男性だけ故郷に帰って土日に妻子がいる都市部に「逆単身赴任」するという例もある。移住者の中心が20〜30代という傾向がある中で、女性の割合が上昇していることも特徴的だ。従来は単身男性が移住の中心だったが、夫婦移住が増加し、単身女性が動くことで女性の割合が上昇している。

さらに、「Iターン」が増えた地域では「Uターン」が増える傾向もみられる。先発したIターン組が地域で生活するモデルを示すことで、刺激を受けたのがUターン組だと理解できる。その最先端が「孫ターン」だ。これは通常のIターンではあるが、見ず知らずの人間が田舎に移住するわけではないので、あえて区別している。NHKの朝ドラの「あまちゃん」のアキは典型的な孫ターンの例だった。地域に住む祖母、そこを飛び出して東京に来た母、東京生まれ、東京育ちだが漁村で暮らそうとする孫という三世代を描き出している。移住者の1〜2割がこのような孫ターンだと考えられる。

4.田園回帰と課題

これまでの「3大ハードル」の変化

田園回帰をめぐる問題として、昔から「3大ハードル」があると言われてきた。むらの閉鎖性、空き家問題、仕事がない、の三つだ。しかし、地域によってはこのハードルを乗り越え始めており、それが田園回帰を呼び込んでいるひとつの要因だと考えられる。

「むらはいつまでも閉鎖的」という指摘については、地域住民と移住者双方に意識の変化がみられる。例えば、都市の若者の中には閉鎖的なむらを「温かいむら」と表現する者も生まれている。今まで非正規雇用で「派遣さん」としか呼ばれなかったが、むらに来て初めて名前を呼ばれたという若者もいた。また農山漁村のほとんどの人が農林業以外の他産業経験者となり、その地域を一度も出たことがないということもない。このような双方の意識の変化によって、閉鎖的だったむらも徐々に開かれ始めている。

空き家問題については、これまで「空き家は絶対流動化しない」と言われてきた。しかし、これが作り上げられた農村伝説だという見方が出てきている。例えば、空き家が流動化しないのは仏壇があるからという理由がしばしば挙げられてきた。ところが、内実は空き家の中が片付いておらず、それが恥ずかしいために仏壇を理由にしていたことが分かってきた。そこでそのような空き家所有者の悩みを解決するため、会社やNPOが片付けを手伝うサービスを始め、自治体も政策を打ち出すことで空き家が動き始めている地域もある。

田舎は「仕事がないから、人など来ない」という思い込みも、若者の仕事観の変化が解決のヒントとなる。若者の仕事観は「ナリワイ」という言葉で表現される。それは、「生活の中から仕事を生み出し、仕事の中から生活を充実させる」ということだ。

その一例が「多業化」であり、具体的には月あたり5万円の仕事を夫婦単位で5つ集めて暮らすという生活である。このライフスタイルに憧れる若者は少なくない。また、若者が仕事のない状況の中で、仕事を作る「起業化」という動きも注目すべきだ。例えば、地域おこし協力隊のOBが地域おこし協力隊の募集・サポート業務のための会社を起業し、成功している事例が多くある。他にも、農山漁村で廃れてしまった仕事を第三者が継ぐという「継業化」の事例や、サテライト・オフィスのような「移業化」という動きも出てきている。このような若者の仕事観の変化により、田舎の仕事問題は徐々に改善してきている。

田園回帰の新しい課題

一方で、若者を中心とする田園回帰には依然として3つの課題が存在している。1つ目の課題は、地域と移住者のマッチングだ。地域おこし協力隊への応募理由を尋ねたアンケート結果を見ると回答結果が分散しており、田舎に向かった理由が多様であることが分かる。移住する人々だけでなく、受け入れる地域の側も多様なため、ミスマッチが常態化している。このミスマッチを防ぐためにも、マッチングのための中間支援組織の整備が非常に大きな課題となっている。具体的には、マッチングのための人材の育成や支援が求められている。

2つ目の課題は、行政の意識が移住の段階だけに集中していることだ。新たに住み始めて1〜3年を移住段階とすると、4年目からが定住段階となり、そして将来的に永住の段階に至る。ここで重要なことは、各段階で異なる課題があるという点だ。移住段階の課題は所得とネットワークづくりである。これは、地域おこし協力隊制度がある程度カバーしている。次の定住段階では「しごと」の安定化が課題となり、多業の状態からより安定した仕事に特化していくというプロセスをどのように支えるのかが重要となってくる。

永住段階になると子供の教育投資が始まり、それをどのように支えるかが課題となる。移住者のターゲット・インカムは夫婦で300万円程度が一般的だが、その中から子供の大学費用を100万円捻出するには無理がある。いずれにしても、行政の関心は移住段階に過度に集中している。移住段階だけでなく、定住や永住の段階における支援の観点が必要であり、それはすなわち「家族目線」の移住支援策ということになる。

3つ目の課題は、移住前の関わりづくりである。ここで近年注目されている「関係人口」という概念を紹介する。関係人口は2〜3年前に生まれた言葉で、『ぼくらは地方で幸せを見つける』(ポプラ新書、2016年)の著者、指出一正によれば「言葉のとおり『地域に関わってくれる人口』のこと。自分でお気に入りの地域に週末ごとに通ってくれたり、頻繁に通わなくても何らかの形でその地域を応援してくれるような人たち」である。つまり定住人口でも交流人口でもない人々のことを関係人口と呼んでいる。国土交通省の2019年の調査で、関係人口は1000万人ほどの規模感だということが分かり始めている。

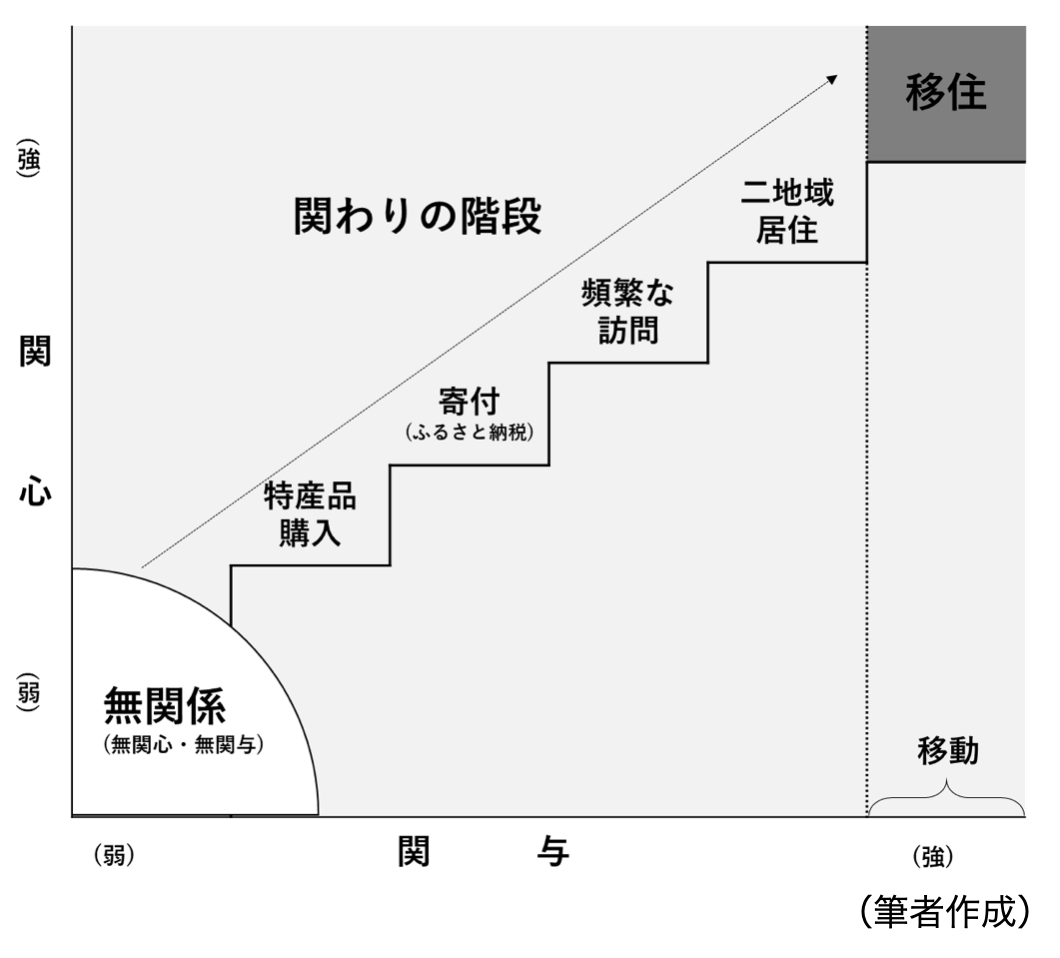

この関係人口の「関係」という言葉を因数分解してみると、関心と関与となる。つまり、心の側面と具体的な行動の側面の二つに分けることができる。すると、図2のように関心も関与も低い無関係人口の層と、その対角線にあり関心も関与も高まっている移住の層を位置づけることができる。そして、無関係人口でも移住者でもない層の全てが関係人口であり、関わりの階段は関係人口の各ステップを表現していることが分かる。

これまでの移住政策は、無関係人口の層に階段を一挙に飛び越えて移住を迫るようなもので、そもそも無理があった。無関係人口が地域の特産物への関心からふるさと納税を行い、地域に惚れて何度も訪問し、いつの間にか二地域居住となる。そのような数段階のステップを経て、最終的に移住する。この移住への階段、すなわち関わりの階段を上っていきやすくするため、階段のハードルを低くすることが移住政策ということになる。つまり、移住以前の段階を特定化し、対象をターゲティングする発想が現在の移住政策には欠けている。

ふるさと納税は、本来は無関係人口をターゲットとして、寄付をさせることで何らかの関係性を生み出す制度だった。ただ、ふるさと納税がカタログショッピング化することで、返礼品が届いたら再び無関係人口に戻ってしまうという事態が起きている。したがって、ふるさと納税を関係人口論的な運用に戻す必要がある。このような理由から、ふるさと納税に一種の規制が加えられた。また国土交通省では「つながりサポート機能」の強化、総務省では「ふるさと住民」をどう考えるかという観点から、関係人口のモデル化事業に取り組んでいる。

なお、関係人口は単純に階段を上がる人だけではないことも調査で分かってきた。例えば、関心は高めるが実際にはなかなか移住しない、しかし何らかの契機があれば一気に動く、という「関心先行型」のパターンがある。もともと有機農業に関心があるという人は、このタイプに当てはまるケースが多い。一方で、先に動いて後から気持ちが高まっていく「関与先行型」の人もいる。サーフィン移住はその典型例だ。サーフィンに適した波を求めて先に移住し、後から地域に関心を高めるというパターンである。いずれにしても、関係人口で重要なことは、一人の人間が複数の地域に多様な関り方を持つという点である。この関係人口的な考え方によると、例えば1人が1.2人分の役割を果たすことができるので、各地で国内人口を奪い合うという思考から脱却することができる。

5.地域づくりと田園回帰の関連性

前述したように、田園回帰の現象はマダラ状に現れており、特にその傾向が強いのは地域づくりで著名な地域である。このことは、地域づくりが行われていて面白い人、場所、場面があれば、それを目指して田園回帰が起きるためと理解できる。移住を考え始めた人々にはそんな認識はないが、お試し移住などをすることで最終的にそういった地域に流れる傾向があると考えられる。さらに、若者が地域づくりに参加し、それ自体がさらなる田園回帰傾向を呼び込むという好循環が起きている。この好循環が起きている地域とそうでない地域の格差が広がっていることが、田園回帰のマダラ状況の要因だと理解することができる。

最近まで、東京圏一極集中が進む一方で、田園回帰も同時に進んでいた。これまで両者はトレード・オフの関係にあると考えられていたため、矛盾しているようにもみえる。なぜそうなるのかというと、「むら・むら格差」が発生しているためだ。依然として、転出超過の地域と転入超過の地域の格差が拡大しているのだ。従来の格差はまちとむらの格差(都市・農村格差)であったが、今はこのむら・むら格差が拡大しているため、東京圏一極集中と田園回帰傾向がトレード・オフの現象ではなく、併存関係になっているのだ。無論、東京圏一極集中の主要因は女性が地方都市から都市に流れていることが主要因だが、むら・むら格差ももう一つの要因と考えることができる。

6.持続可能な都市農村共生社会を目指して

農山村では、これまで紹介した地域づくりの延長上に「多自然型低密度居住地域」という新しい地域像が生まれてきた。それは、人口減・人材増を実現する「にぎやかな過疎」とも呼べる地域像だ。日本全体で人口減少が起きている以上、人口を増やし、人口減少に歯止めをかける計画自体に無理がある。むしろ注目すべきは人材増である。

この「にぎやかな過疎」の本質とは、多様なプレーヤー(人材)の交錯である。地域づくりの取り組みにおいては、地域住民だけでなく、地域運営組織とも言われる新しいコミュニティ、地域で「しごと」をつくろうとしている移住者、「何か関われないか」と動く関係人口、SDGsで機関投資家を意識し地域貢献を探る民間企業、その他にもNPOや大学など、多様なプレーヤーが関わり合っている。人口減少の中で、多様な人材が「ごちゃまぜ」になっている空間を作っていることが重要だ。ワイワイ・ガヤガヤできる場があって、そこから新たな力が創生されている事例を見ることができる。また、これは農山村のみならず、日本の地方部のあるべき姿でもある。それゆえ、農山村が新しい地域像をつくり、地方部にも拡大していくことを「農山村からの地方創生」と呼んでいる。

そこで、何より必要なのは、地方創生政策の持続化だ。地方創生法という法律がなくならない限り政策は続いていくが、実態として地方創生は2014年に盛り上がりをみせて以降、報道記事に出てくることも極めて少なくなり、国民に忘れられ始めている。その意味では、地方創生はブームだった。これをブームで終わらせず、ムーブメントにしなければならない。

それでは、ムーブメントにするには何が必要か。しばしば農山村の多面的機能ということが言われてきた。農山村は、そこで言われていたような国土の保全の効果や水源の涵養という大きな機能だけでなく、もっと具体的に、新たなライフスタイルやビジネスモデルの提案の場でもあり、少子化に抗する「砦」としての機能も持っている。さらに、再生可能エネルギーの蓄積の場、災害時のバックアップの場ともなる。総じていえば、SDGs理念の実現の挑戦の舞台だ。このような多面的機能が解釈論として繰り返されるだけでなく、実践化され、実体化されることで、都市住民と共有化できる農山村の新しい役割と価値が積極的に発信されていくことが重要である。

ポストコロナ社会は、高密度社会から農山村のような多自然型低密度居住の方向性に向かっている。その意味では、今は「農山村からの地方創生」が国民的ムーブメントとなり、都市農村共生社会が築かれる時代の入り口にきているのではないか。

(本稿は、2020年10月23日に開催したIPP政策研究会(オンライン)における発表を整理してまとめたものである。)