社会形成と身体の役割

21世紀は科学技術が高度に発達し、我々の周りには遺伝子編集や遺伝子組み換えによって改造された生物があふれ始めている。人間はいずれその技術を自分たちに向け、不老不死の体を手に入れると予測する研究者もいる。

ただ、そのような時代になっても、我々人間にとって昔からずっと不確かだったのは、「幸福とは何か」ということである。それを知るためには、「人間とは何か」、「社会とは何か」ということを考えざるを得ない。そして、人間や社会について知るためには、人類がこの身体と心を作った経緯を進化の歴史をさかのぼって考察する必要がある。

私は40年近くゴリラを研究してきたが、ゴリラを調査して人間の進化の道筋をたどっていくと、人間社会の本質が見えてくる。そこからは、人間社会は論理によって構造的に作られているというのは大間違いで、論理が作られるずっと前に、様々な身体の構えや、人間にとって重要な五感や情緒によって作られたことが示唆されている。

脳の増大と言葉の出現

まず、一つの誤解を解いておきたい。人間の脳容量は1500ccとゴリラの3倍ほどの大きさがある。このように脳が大きくなったのは、言葉を発明し、環境の構成物に名前を付けて世界を意味あるものと理解し、それを仲間と共有しながら新しい価値を創造する高い知性を生みだした結果だと思う人も多いだろう。

しかし、実際の順序は逆である。人間の脳は200万年前から大きくなり始め、現代人並みの1500ccに達したのは40万年前である。一方、言葉が発明されたのは7万〜10万年前であり、脳の拡大が起こってからだいぶ後のことである。つまり、人類の脳は言葉を身につけた結果大きくなったのではなく、脳が大きくなった結果言葉を身につけたことになる。

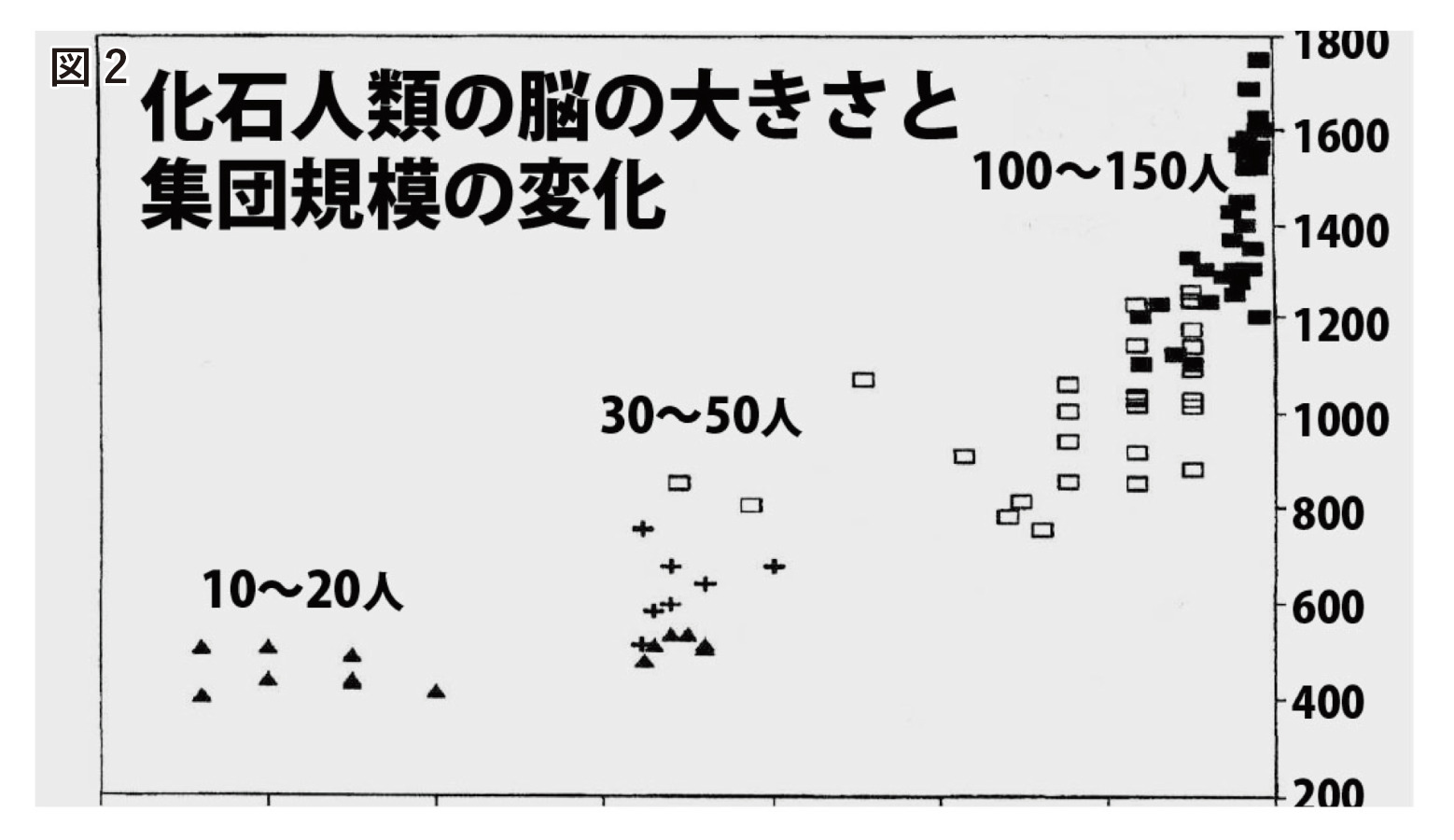

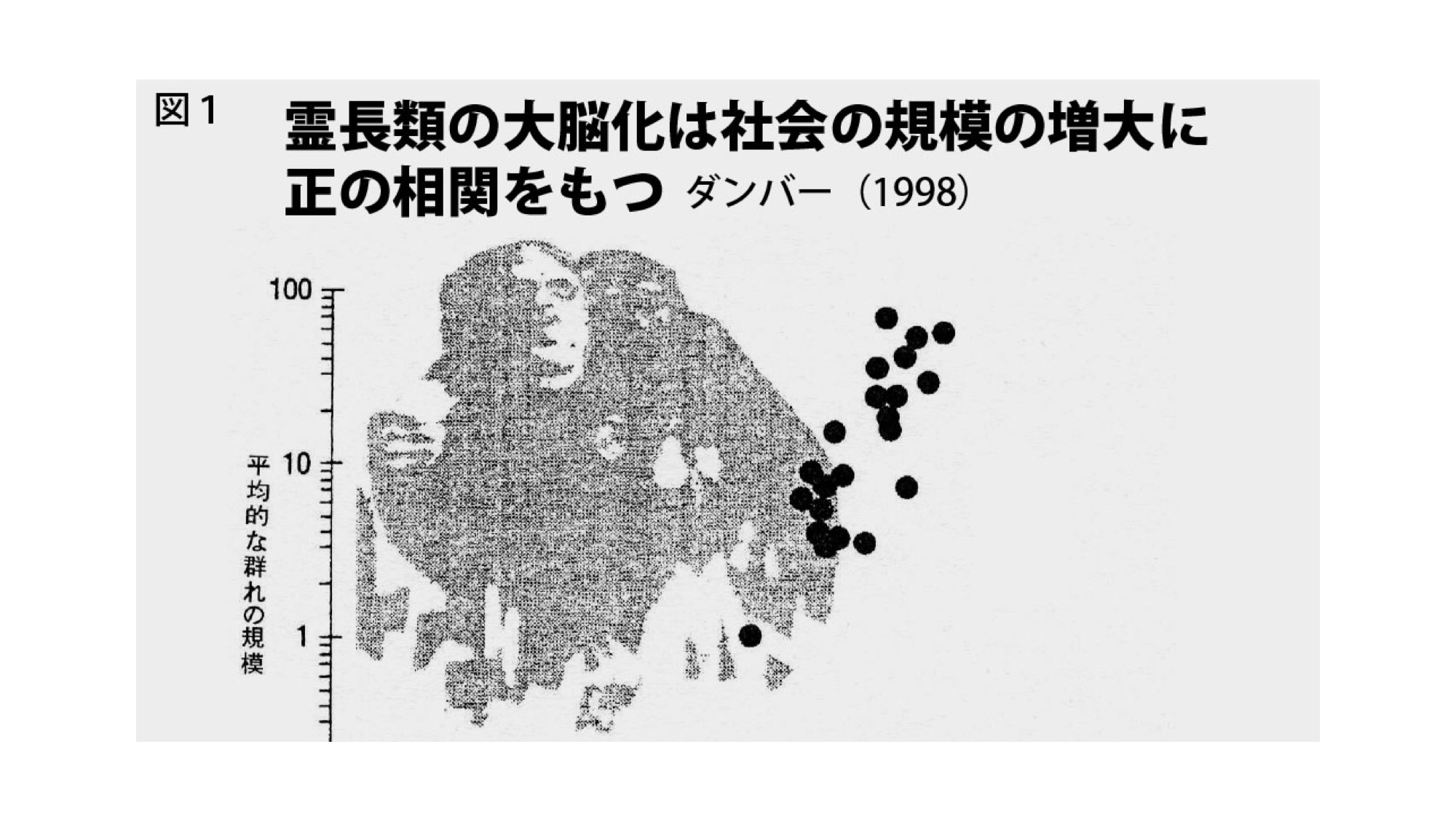

では、なぜ人間の脳は大きくなったのか。イギリスの人類学者ロビン・ダンバーは、様々なサルの脳を比べることでこの問題に取り組んだ(図1、2)。ダンバーは、まず脳全体に占める新皮質の割合が大きいほど、体重に占める脳の割合が大きいことを知り、様々な要素と脳の大きさの関係を調べた。その結果分かったのは、群れの規模が大きい種ほど、脳(新皮質の割合)が大きいということである(図1)。群れのサイズが増えると付き合う仲間の数が増える。仲間の行為や自分との関係を記憶しておかなければ適切な振る舞いができず、自分が不利になる。そのため、脳容量を大きくして記憶を蓄積し、社会的な知能を高めたと考えられる。つまり、霊長類の脳は、社会脳として社会的複雑さに応じて大きくなったことが示唆されたのである。

ダンバーはこの知見を人間にも応用した。化石人類の頭骨からそれぞれの時期の人類の脳容量を推測し、サルの分析から得た相関係数を当てはめて、平均的集団規模を算出した。すると、脳容量がゴリラと大差ない350万年前には、ゴリラと同じ10〜20人規模の集団となった。脳が大きくなり始めた200万年前には30人、800〜900ccになった時には50人となった。そして、現代人と同水準である1500ccとなった時の集団規模は150人であった。

この150人という数字は、マジックナンバーと呼ばれる大変面白い数字である。現代に存在する狩猟採集民の平均的な村の規模が約150人なのである。しかも、地域・民族を変えてもこの数字は変わらない。脳の拡大は40万年前に既に止まっていることから、それ以後農耕牧畜が始まる1万2千年前まで、人類は150人ほどの集団で生活していたことが推測できる。

つまり、人間は太古の昔から付き合う仲間の数を増やすように進化し、そのために脳容量を増やす必要があった。言葉はその過程で現れたのである。

集団におけるコミュニケーション

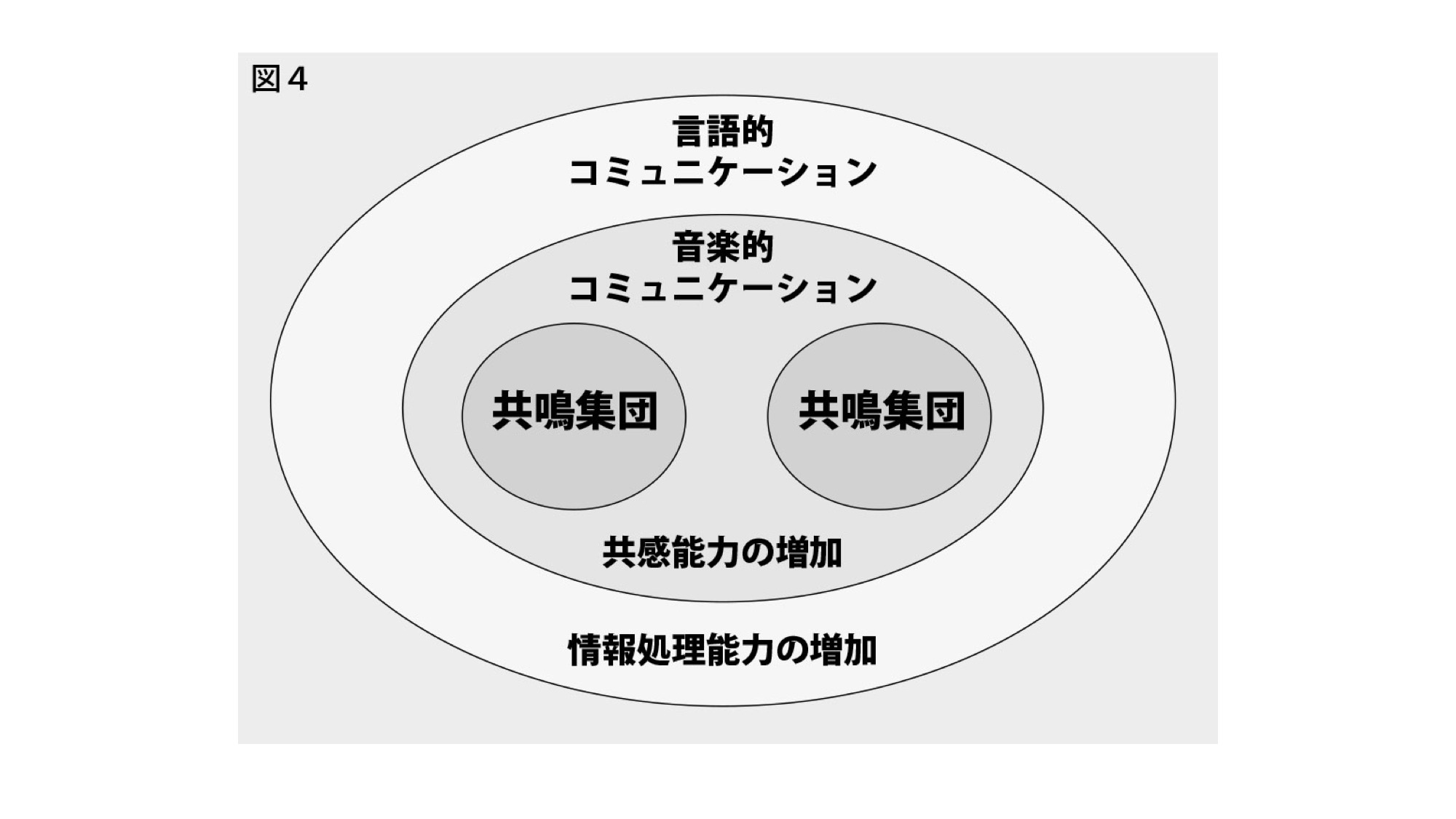

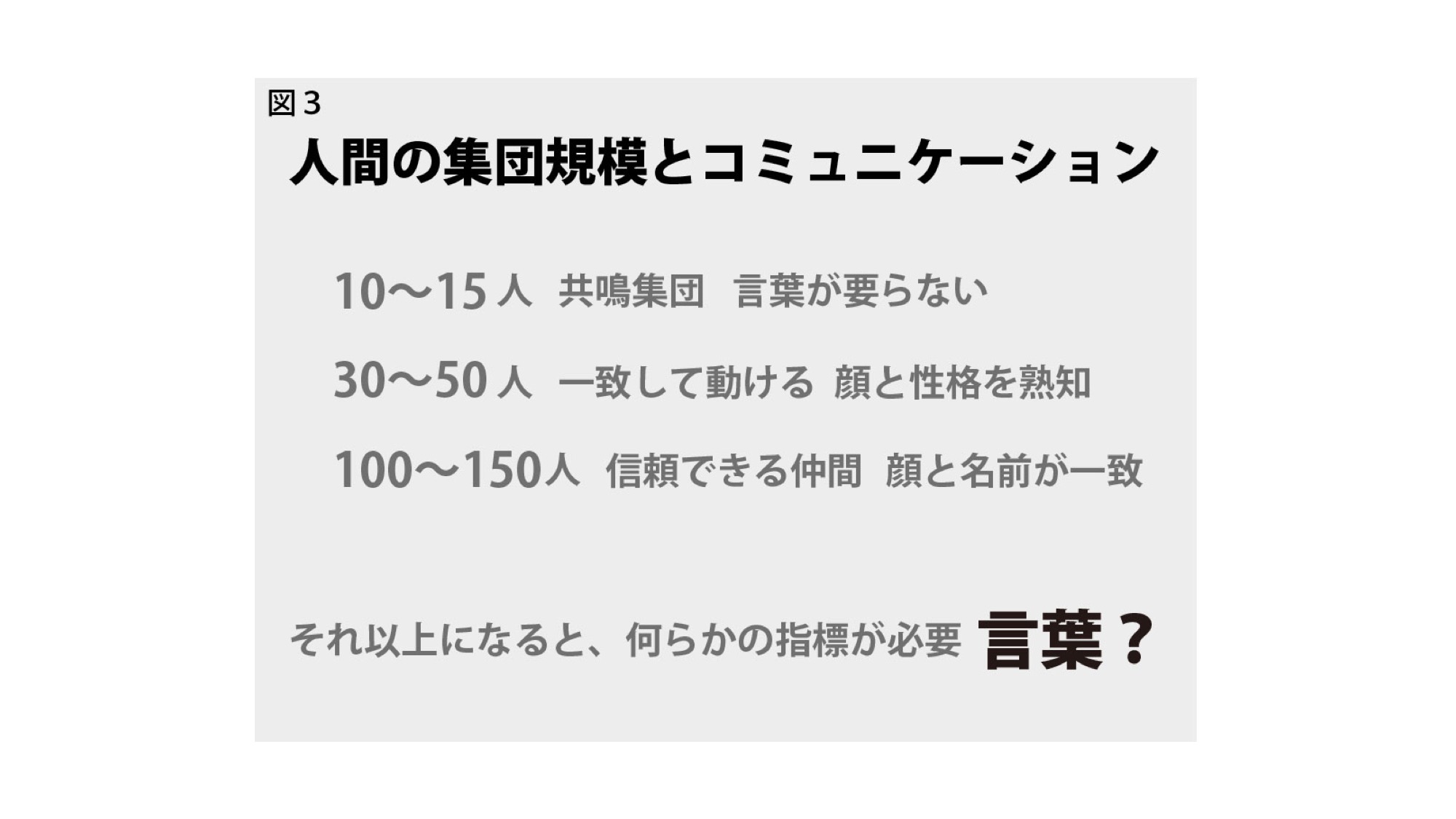

現代の社会でも、我々は進化の過程をなぞるように様々な集団に属し、その規模に応じて異なるコミュニケーションを使っている(図3)。例えば、ゴリラと同程度の脳容量に相当する10〜20人の集団には、サッカーやラグビーといったスポーツのチームがある。チームのメンバー同士は、試合となれば言葉で意思を伝えている余裕はない。手振りや身振り、声のサインで互いのやりたいことを察して対応する。このような集団を共鳴集団という。日常生活のレベルで言えば、人間が持つ家族も言葉のいらない共鳴集団である。家族は互いに性格も癖もわかり合っており、時には後ろ姿だけで気分を察せられることもある。

30〜50人の集団においても言葉は必須ではない。この規模の集団には、学校のクラスや軍の中隊、宗教の布教集団、会社の部や課などがある。毎日顔を合わせているから、誰かがいなくなればすぐにわかる。誰かが行動を起こした時、言葉がなくても辛うじて分裂せずに行動できる。だからこそ、学校のクラスは先生が一人でコントロールできるのだ。

では、150人の集団にはどういうものがあるか。私は、例として、年賀状を書こうとしたときに、リストなしで顔が思い浮かぶ人の数を挙げている。互いのことを、過去に喜怒哀楽を共にしたこと、あるいは一緒に仕事をした記憶によって覚えている。名前などの情報ではなく、顔や身体感覚によって覚えている人々である。これは社会関係資本、すなわち自分がトラブルに陥った時に相談できる人々である。

これらの集団は、共鳴集団を中心に同心円として表現できる(図4)。我々はまず家族という共鳴集団を持っている。家族は見返りを求めない互いに奉仕し合う集団であり、その家族が複数集まって150人ほどの共同体を作る。共同体はそれぞれのルールに基づいて役割を定め、その行為に応じて見返りを付与する互酬的な関係を保つ。家族と共同体という二つの組織は編成原理が違うが、双方を共存させることができるのは人間の高い共感力のおかげである。

私は、この地域共同体を音楽的コミュニケーションによってつながった集団と考えている。音楽的コミュニケーションとは、例えば祭りやイベントの時にその地域に特有の歌を歌い、同じような服を着て、同じような食事をするなど、脳ではなく身体的な衣食住を共にすることで同調しつながることを意味する。これは社会関係資本としても機能している。こうした地域共同体の外に、ビジネスなど情報を伝え合うためや、人々が行き来してより大きなまとまりを維持するために言葉を必要とする、地域を離れた集団がある。

コミュニケーションの中身

人間は、言葉を獲得する以前にコミュニケーションによって脳を拡大してきた。では、どのようなコミュニケーションによって脳を大きくしたのだろうか。結論から言えば、脳は社会脳として、身体的なサインから相手の気持ちを読み取る力、すなわち共感能力を高めることにより大きくなってきた。

共感能力の発達には対面するということが大きく関係している。私はゴリラの前にサルの研究をしていたが、ゴリラとサルでは非常に大きな違いがある。サルは何かトラブルがあった時に、弱いサルが自分の欲求を抑制することで争いの激化を防ぐルールを発達させた。だから、弱いサルが餌を食べているときに強いサルが近づけば、弱いサルはすぐに食べ物を譲ってしまう。また、相手の顔をじっと見るのは強いサルの特権である。弱いサルは見つめられたら目をそらすか、ニヤッと歯をむき出して媚びる表情をする。したがって、双方が平静な表情で顔を見合わせる状況は発生しない。

一方、ゴリラは対面し、顔を突き合わせることが多い。しかも、どちらも表情を変えず、1分近く顔を見合わせていることもある。ゴリラの嗅覚は人間より弱いくらいなので、においを嗅ぎに来たのではない。顔を見合わせることが挨拶であり、仲直りや遊び・交尾の誘いなど様々な場面で使われる。そして、日本に帰ってきて当時私が所属していたモンキーセンターで、チンパンジーも同様のことをしていることに気が付いた。サルと類人猿の違いはこれだと思った。

系統的にゴリラとチンパンジーはサルではなく、ヒト科という人間の仲間に分類される。では、人間も類人猿と同じように顔を見合わせているのだろうか。その通り、人間も毎日何回も他の人と対面して過ごしている。とくに、会話するときや食事をするときに持続的に対面する。しかも、ゴリラやチンパンジーが20センチくらいの距離まで近づくのに対して、人間は1〜2メートル離れて向かい合うことが多い。それは会話するからだと思うかもしれない。しかし、会話とは声を出して行う情報交換であるから、後ろや横を向いていてもできそうなものである。それにもかかわらず人間が対面しようとするのはなぜだろうか。

その要因を明らかにしたのは、私の同僚で京都大学の野生動物研究センターにいる幸島司郎教授と九州大学人間環境学研究院にいる小林洋美研究員だった。彼らによれば、サルや類人猿とは違い、人間の目には白目があることが重要なのだという。我々は人と対面した時、会話によって情報交換をしているだけでなく、相手の目のわずかな動きを読んで気持ちを察している。1〜2メートルの距離を置いて対面することで、白目の動きを手掛かりにして気持ちを読むことができるのだ。現代においても、ビジネスの商談などで、目の表情を読むことは重視されている。目の表情が相手の気持ちだけでなく、性格や品格、倫理意識などをも表現していると考えられている。

ここで重要なのは、人間は目の動きから相手の気持ちを読む方法を誰からも習っていないということである。つまり、人間は生まれつき相手の目から気持ちを読む能力を持っている。ゴリラやチンパンジーはそのような能力を持っていない。おそらく、人間は類人猿と共通の祖先から分かれた後にこの能力を獲得したのであろう。しかも、目の色は違っても世界中の人々が白目を持っていることから、現代人が世界中に広がる前に白目を持っていたことを表している。おそらく、言葉を持つずっと以前である。それが共感能力を高め、脳を増大させることに役立ったに違いない。

共食による関係形成

では、なぜ共感能力を高める必要があったのか。人間はゴリラと比べても圧倒的に高い共感能力を持っている。それは、人間独自の進化の背景となっている二つの要因が関係していると私は思う。一つ目は共食による分かち合いであり、二つ目は人間の子どもの育ち方に起因する共同の子育てである。

共食は類人猿と人間に見られる行為である。サルは強者総取りなので食物を分配しない。対して、ゴリラやチンパンジーの共食は、体の小さな弱い個体が、体が大きく強い個体に食物の分配を要求することによって発生する。結果として、車座になって同じ食物に同時に手を出すという、人間の食事と同じような行為が生まれる。ただし、類人猿でも共食は珍しく、基本的に分配要求がなければ食物を分配しない。

一方、人間は毎日のように共食を行っている。しかも、要求されなくても自分から積極的に仲間の分も運搬し、一緒に食べようとする。それは、大昔に人類が草原に進出した結果、屈強な者が分散している食物を集め、安全な場所で待っている子どもや身重な女性たちに分け与えなければならなかったためである。結果、人々は共食の場で対面し、互いに対する共感が形成されるようになった。また、待っている人にとっては、食物が見えないところからやってくるため、まだ見ぬ食物への欲望が生じ、それを充足してくれる人への期待や信頼を高めるようになった。食物を採集し、運び、分配し、共食することにより、共感と信頼がセットで育まれてきたのである。

そして、人間は食物を使って他者の人間関係を操作できるようにもなった。共食による共感を上手く用い、新たな人間関係を作ることができるようにもなった。つまり、人間は食物を社会化し、道具として、人々の接着剤になるように使ってきたのである。

人間の社会は食物の改変によって作り上げられた。食物の運搬に加え、デンプンのように生では毒のあるものや肉を火で食べやすくし、食域を増やして活動範囲を広げた。そうして、食物を中心に対面交渉を増やすことで、社会の規模を大きくし、その力を練り上げていったというのが、有史以前の人間社会の秘密なのである。

種の保存のための育ち方

人間の共感能力を高めたもう一つの要因は共同の子育てである。人間の子どもはその育ち方の特殊さから、母親だけでなく父親や周囲の大人が総出で守り育てなければならない。それゆえ、その協力を通じて共感能力が高まったと考えられる。

人間の子どもの育ち方における特徴は、ゴリラの子どもと比較するとよくわかる。ゴリラは生まれた直後の体重が1・6キログラムほどしかないが、成獣になるとオスで200キロ、メスでも100キロを超えるほど大きくなる。また、生後1年間は母親が赤ん坊を絶対に離さず、3〜4年は母乳で育つ。そして、離乳するときには永久歯が生えており、すぐに大人と同じものを食べて生活するようになる。

一方、人間の赤ん坊は生まれた時の体重が3キロを超える。しかも、重たい分成長しているのかと思いきや、自力で母親につかまれないほど非力である。加えて、成長が遅いにも関わらず、わずか1〜2年で離乳してしまう。その上、6歳までは永久歯が生えないため、離乳食として柔らかいものを特別に準備しなければならない。

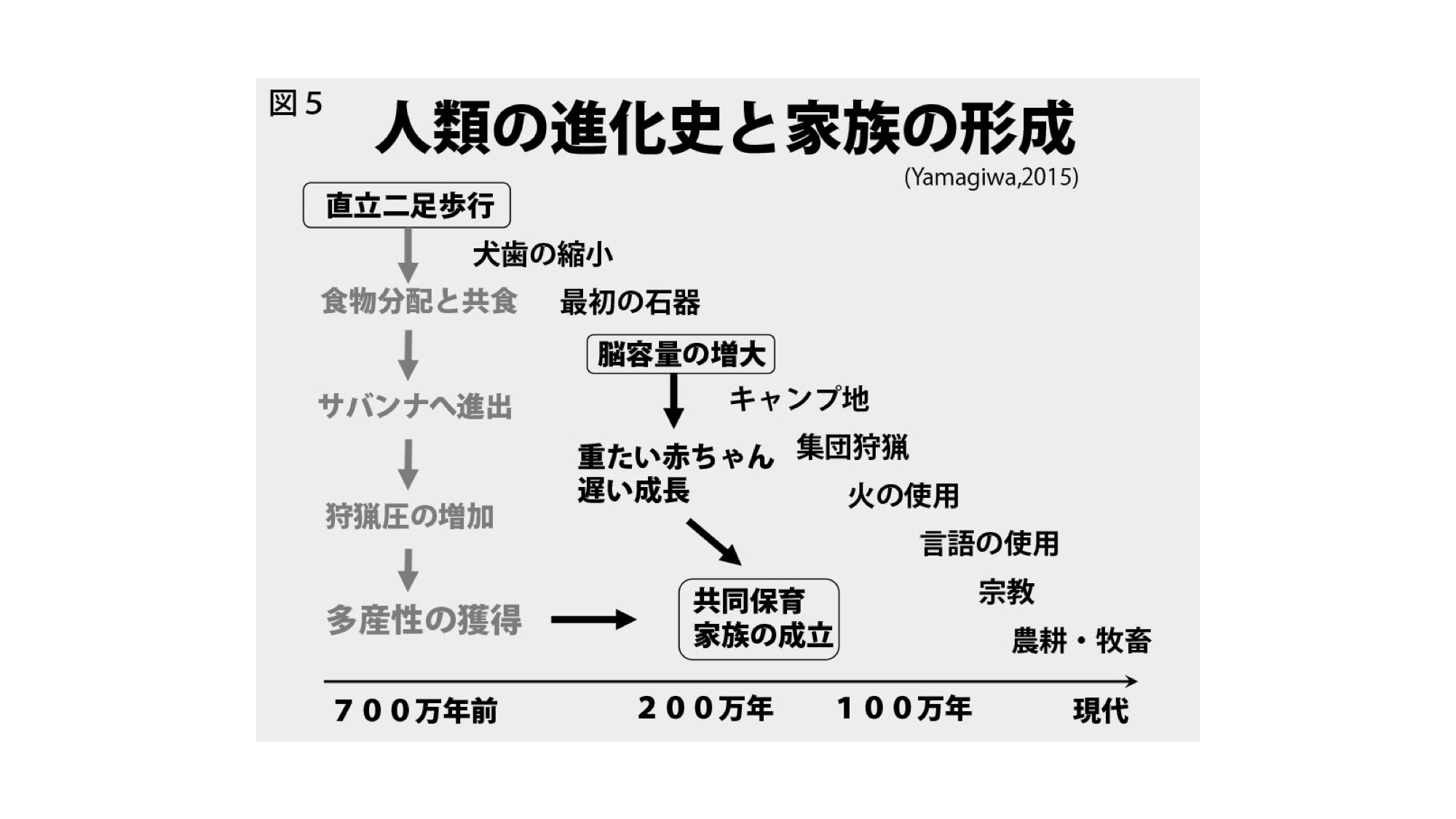

人間の子どもがこのように特殊な育ち方をするようになったのは、はるか昔に人類の祖先が草原に出た後に肉食獣によって死亡率が高まったこと、そして脳の増大が関係している。草原は熱帯雨林よりも高い樹木などの安全地帯が少ない。そのため、特に乳幼児が捕食者の犠牲になることが多かったと考えられる。絶壁や洞窟に安全地帯を求めたものの、捕食者の脅威を完全に避けることは難しかったに違いない。そこで、種を保つために人間も多産になる必要があった。

人間はサルの仲間なので、一度にたくさんの子どもを生むように体をすぐに改変することはできない。そこで、出産間隔を縮める方法がとられた。短期間に何度も妊娠するためには、ホルモンの関係で赤ん坊が生まれてから短い期間で授乳を止める必要がある。そのために、人間の子どもは早く離乳するようになった。

脳の増大と共同の子育て

また、人間の赤ん坊が重たいのは、脳を大きくするために必要な脂肪を蓄えているからである。ゴリラの赤ん坊の体脂肪率は5%以下であるが、人間の赤ん坊は15〜25%もある。この脂肪を使って、人間の赤ん坊の脳は生後1年で2倍になる。胎児の間に脳を成長させないのは、人間が直立二足歩行をするようになってから脳容量の拡大が始まるまで500万年もかかったためである。その間に直立二足歩行をするための骨盤が完成してしまい、骨盤の中央にある産道をそれ以上拡大することができなかった。だから、胎児のうちに脳を大きくして生むという選択肢が人間の女性にはなかったのである。

そして、身体の成長が遅いのは、他の生物であれば身体の成長に使われるエネルギーを先に脳に回すからである。そのため、12〜16歳頃に脳の成長が終わり、身体にエネルギーが回りはじめると、急速に身体が成長する思春期スパートという現象がおこる。

このように、人間は脳の成長を優先させる遅い成長と、厚い体脂肪に覆われた頭でっかちの赤ん坊をたくさん生むようになった。そのため、皆が協力して育児をしなければならなくなり、共同保育が不可欠になった。そして、複数の家族が協力する必要も生じ、最終的には共感を介して150人から成る共同体が生まれたと考えられる。

また、思春期スパートの時期は、人間にとってデリケートな時期である。人間はこの時期に繁殖力を身につけるが、複雑な社会に適応するために学習によって社会的能力を身につける必要もある。そのため、この時期に早々に子どもを生んでしまうと、子どもの生存が脅かされたり子どもを上手く育てられなくなったりする。また、急速に身体が成長するために大人同士のトラブルに巻き込まれたり、心身のバランスを崩したり、病気や事故に遭ったりして命が危険にされされることもある。2001年にとられた日本人の年齢別死亡率を見ると、思春期スパートの直後に死亡率のピークがある。この傾向は時代や民族、文化を変えても変わらず、普遍的な人間の子どもの成長パターンを示している。現代においても共同体の大人がこぞって養育に協力する必要があることを示唆しているといえよう。

育児から広がる共感

共感能力の発達によって、人間の子どもはゴリラの子どもに無い能力を身につけた。それが「憧れ」である。人間の子どもは将来どのような自分になるかを想像し、目標を持つ。例えば、「イチローのようになりたい」と思い、イチローの中に自分を見ることもできる。そして、その憧れは大人の目にも見える。だから、大人は子どもを目標へ向かって先導しようとする。それが教育である。教育とは、子どもの先に立って導くことであり、子どもの背中を押して共有した目標に歩ませることである。このようなことは人間以外の動物にはない。ある意味、人間は「お節介」になった。

そして、もう一つ重要な能力が生まれた。ひ弱だが重たい赤ん坊が生まれるため、母親は赤ん坊を抱き続けることができない。だから、赤ん坊をどこかに置いたり、誰かに託したりする。そのため、赤ん坊は大きな声で泣いて、自己主張をする。すると、周囲の大人は、あたかも母親が赤ん坊をなだめる時のような声を出して、赤ん坊をあやす。この赤ん坊への語りかけはインファント・ダイレクテッド・スピーチ(育児語)と呼ばれ、母親でなくとも誰でも出すことができる音声である。

インファント・ダイレクテッド・スピーチは、白目を見る能力と同様に、学習する必要がない。誰でもピッチが高く変化の幅が広い声を出し、母音を長く発音する。そして繰り返しが多い。この特徴は文化や民族を越えて共通であり、子守唄に反映されている。また、赤ん坊は生まれた時には絶対音感を持っており、日本語の子守唄でも、英語の子守唄でも聞いてくれる。言葉の意味を捉えようとしているのではなく、声のトーンを聞いて安心しているのである。

このように、人間は赤ん坊への語りかけを起源として、音楽に通じる能力を持った。音楽は言葉と同じように音の組み合わせでできており、言葉に文法があるように、音楽には旋律がある。一方、言葉が意味を伝えるのに対して、音楽は気持ちを伝える。おそらく、言葉が現れるよりずっと前に音楽が現れ、母親が赤ん坊を安心させるように、離れたところにいる人々の心を一つにするような効果を持ったのであろう。育児者が赤ん坊に向けた音声が大人同士で使われるようになり、社会的力となった。お互いが一体化して境界を無くし、共に苦難に立ち向かえるようになった。これが人間の社会力の大きな源である。

そして、とうとう言葉が登場した。共感に言葉が結びつき、意味が付与され、認知革命へと至った。言葉は時間と空間を超えるため、軽々と色々なところを渡り歩く。それゆえ、共感と対話が結びついたことは、人間の想像力と創造力を拡大した。共感能力の発達があってこそ、認知革命が起こったのである。

共感と情報化社会

我々が生きる現代社会は情報通信技術の発達によって構築された。文字から始まり、電話やインターネットなど、技術発展は今なお加速している。人間の脳に備わった意識の領域と知能の領域は本来分かちがたく結びついているが、情報化やAIの発展により知能の外出しが進行している。一方、意識や情緒の部分は人間の脳に未だに残っているが、情報化できないために科学技術から置き去りにされつつある。その結果、知能を優先し、情緒は従属しているかのように扱う考え方が広がっている。

この意味で、現代の人間社会はサルの社会に近づいているのかもしれない。情報化された現代社会では、効率性や生産性が強調される。そして、先に述べたように、サルの社会も優劣だけで物事を決める。そこには、人間が何百年もかけて培ってきた共感能力を使う余地がない。共感能力を使わなければ、それによって生まれる信頼関係も減退していくだろう。そうすれば、主流になるのは利益のみで結びついた閉鎖的な関係である。

昨今は不安の時代、不確定性の高い時代と言われ、科学技術によって安全な社会をつくろうと叫ばれている。確かにそれは必要である。しかし、科学技術では安全は達成できても、安心は得られない。個人がバラバラになり、宗教は力を失い、科学にも頼れない。世界に中心がないために、どこが中心になって動いているのかも見通せない。真に安心を得るためには、困った時に頼ることができる社会関係資本が必要である。

我々は信頼を形成するために、未だに身体を使っている。脳のつながりばかりを重視する情報化社会では身体を軽視する社会になりかねない。AIや情報通信機器を賢く使いながらも、音楽やスポーツのような五感と身体を使うコミュニケーションの価値を認識し直し、家族をはじめとした共同体を魅力あるものにしていくことが必要とされている。

【参考文献】

ダンバー、R.I.M., 1998. 『ことばの起源—猿の毛づくろい、人のゴシップ』、松浦俊輔・服部清美訳、青土社。

IPP政策研究会(主催=平和政策研究所、2020年11月12日)発表より