少子化の現状

最初に、総論として少子化の現状を確認したい。

4年ほど前、「消滅可能性都市」(日本創生会議、通称「増田レポート」)が大きな話題になった。2040年の日本の姿を予測した報告だが、これをもとに、2040年に消滅可能性が50%以上の市町村の割合を算出した。

それによると、消滅可能性都市の割合が最も高いのが秋田県で96.0%である。秋田県は25以上の市町村があるが、残るのは1自治体だけということを意味する。次に高いのが青森県の87.5%。この両県は「県庁所在地が消滅する」と予測されている。都道府県内自治体の消滅可能性率が75%から100%の自治体は、東北・北海道に集中している。

「限界集落」という言葉がある。高齢者が占める割合を計算し、過疎化の状況を表した。「消滅可能性都市」も現象的にはこれと似ているが、算出方法が異なる。「限界集落」が高齢者の割合であったのに対して、これは、20代から40代の女性、すなわち子どもを産む可能性が高い層がどれだけいるかをベースに予測している。つまり高齢者ではなく、子ども数から計算しているわけである。

次に、戦後の出生数と死亡数、総人口の推移はどうか。出生数と死亡数は2005年に逆転し、死亡数が出生数を上回った。そこから総人口が減少しており、出生数と死亡数の差は年々大きくなっている。

わが国の2017年の出生数は94万人であった。おそらくこれから1~2年のうちに80万人台になると思われる。あと15年すると70万人台、場合によっては60万人台に落ち込む可能性もある。

近い将来のうちに出生数を増加に転じることはまず不可能である。女性に出産を強要するような社会にするわけにはいかない。結果として、「日本の維持に耐えられる少子化」にしていくことを考えるべきである。

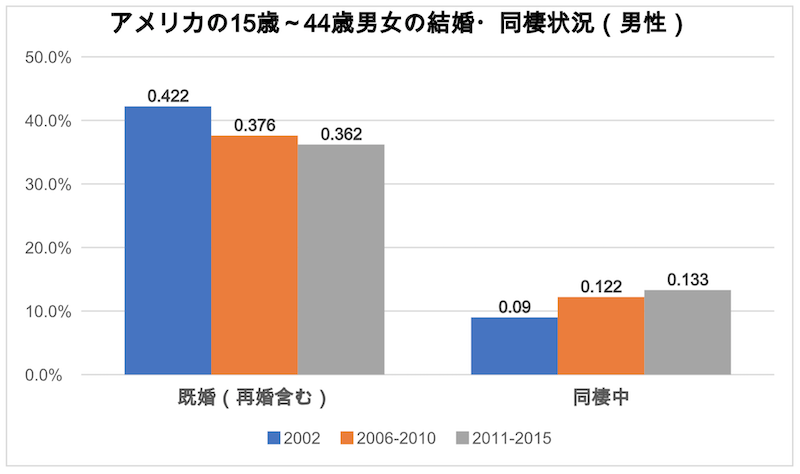

生涯未婚率(50歳まで未婚の割合)は、男性が40%、女性が27~28%である。このままいくと、結婚しない社会、あるいは結婚できない社会がやって来ることを暗示している。

そして2050年には、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)1人で、ほぼ1人の従属人口(0~14歳の年少人口と65歳以上の老年人口)を支えなければならない社会となる。

そうなった時、高齢者がどこまで自分の要求をするのか。私は子どものことを専門にしているから子どもの予算やサービスを守ってほしいと思っているが、そのような視点からではなく、日本の社会を維持していくためには高齢者分野をはじめ、多くの分野が我慢しなければならない事態になると考えている。国債による借金財政の拡大は、どこかで歯止めを掛けなければ国際的な信用を失う事になりかねない。各地で、保育所等の建設反対運動が起きているという話が報道されている。「自分たちのことだけを考えていたら、次の時代の日本はない」ということを、私たちがどこまで真剣に受け止め、覚悟するかという問題なのである。

予算を持つ自治体に人口流出

次に、出生数50人未満の自治体が各都道府県でどれくらいあるかを調べた。また、幼稚園がほとんどないという市町村がどれくらいあるか。さらに高卒者の県外就職率、4年制大学への進学率、4年制大学の他府県からの進学率のデータを出した。

これで分かるのは次のようなことである。

高卒で就職した場合、県内に留まることが多い。しかし、4年制大学の他府県への進学率は一気に上昇する。地域によっては70%程度になっている。他府県進学率が高くなると、卒業しても地元には帰ってこない人が多くなるということである。

都道府県が今行っている就労者の確保策は、「地元に帰ってきて」という話である。都市部の大学に進んだ学生に、Uターンしてもらう。しかし、今は基本的には帰ってこないと考えたほうがいい。そのことをどう考えるか。それは首都圏や関西圏の大きな大学が、日本の解体を進めているということでもある。立命館大学のように、大学そのものを地方につくるところもある。私学を誘致して、公立大学化した自治体もある。いずれにしても県内に大学が一定数なければ、地方は一気に消滅する可能性がある。

面白いのは北海道である。他府県への進学率が32.9%で、道内に残る学生が多い。それから福岡県が35.4%、愛知県が28.6%で県外に出ていない。つまり全国一律の施策を行うわけにはいかないということである。

少子化対策を研究する専門家と議論しながら、あえて「少子化対策が地方をつぶす」というタイトルのエッセイを書いたことがある。少子化対策で十分な予算を持っている自治体が有効な対策を実施すると、予算のない自治体から人口が流出するということを言いたかった。

国民に強い覚悟を迫る少子化問題

少子化対策において重要な視点だと私が考えるのは次の点である。

① 今の段階で人口を増やすというのは不可能である。人口減少を前提としたコンパクトな社会をどうつくるか。コンパクトシティを考えていく必要がある。

② 社会全体が出生数の確保に協力する覚悟を持たなければならない。出生数確保のためには、それぞれが我慢するということ。我慢しなければ、次の世代に負担を押しつけるだけになる。今まではそれでも社会を維持できたが、もはや抜き差しならない状況に来ていると思う。サービスを減らすか、負担を増やすか、いずれか覚悟しなければならないというのが、「協力」の意味である。

③ 我々が予見できるのは、10年から15年後だと思っている。少なくともその時期までは頭に入れて、数十年先の人口状況を視野に入れた地方の生き残り策を考えていかなければならない。

④ 女性が地方で子どもを産み育てたいという意識を持つことが可能な社会づくりをしなければならない。都市部で産み育てることを夢見る社会をつくると、地方はますます縮小し、消滅してしまう。

⑤ 計画性のない地方の少子化対策は、地方の衰退を招く。地方の可能性をどうつくるかを考える必要がある。

そして最後の二つ。これを書くべきかどうか、非常に迷った。

一つは、⑥結婚と出産との関係をどう位置づけるかということである。出生率が上がった国々は、未婚の母などを当たり前に受け入れる社会になっている。ただし、その後結婚というパターンも多いが。日本は、「生まれた子どもは大切にしなければならない」というのは国民の共通認識になっているが、「できちゃった婚」を含め、未婚で出産することについては否定的な意識が強い。離婚についても昔ほど否定的ではないが、その後の支援策は弱い。私自身もこのような“呪縛”から自由ではない。私自身は、結婚をしてから出産という“呪縛”から、完全には逃れきれていない。実父母であるかどうかは別として、子育て家庭というと「別性の父母と子ども」という構成がまず頭に浮かんでしまう。世間的には、これに家事負担や男女ともの就労が加わり、とりわけ、女性の結婚や出産を抑制しているとも考えられる。少子化は、このように、少なくとも戦後日本はイメージしていた家族像を前提とすることが適切かどうかさえ考え直す必要がある状況に来ているのである。

もう一つ。これも賛否があると思うが、⑦日本を今の日本人だけで維持し続けることを放棄するか、ということである。日本は四方を海に囲まれて、国が分断されたり他国と一緒になったりということがほとんどなかった。ヨーロッパなどは国が一緒になったり離れたりという歴史を繰り返してきた。市町村合併ならぬ国の合併があるかどうか。また、日本では人口が減っているが、地球規模では増えている。人口増加で困難を抱える国から国際養子縁組を推進して子どもを迎えるかということもあり得るだろう。

こうした形で、今までの日本のイメージを崩すほどの覚悟をするかどうかである。私の気持ちとしては、⑥と⑦をやるべきだと言いたいわけではない。国民がそれぐらい強い覚悟を持って改革をしなければ少子化は止まらない、事態は深刻だと訴えたいという意味である。

例えば、フランスの社会保障は個人単位である。一人ひとりの仕組みを作っている。

一方、日本は家族単位である。簡単に個人に分けることはできない。ベースは世帯単位である。家族をどう考えるかが重要になる。

ここまでが大きな概論である。この後は各論として三つのテーマを提示したい。

就学前教育を大切にしたい

まず、「就学前教育・保育のあり方」である。すべての子どもにどのように就学前教育を行うかである。

国内の幼稚園と保育所の数を見ると、幼稚園は第二次ベビーブーム以降、減少が続いている。維持できなくなっている。一方、保育所は1980年頃まで増えて、いったんは減少したが、2000年頃から再び増加を始めた。ここ2、3年は少し減っているが、理由は少子化による実質的な減少だけでなく、認定こども園に移行しているからである。

現在最も数が多いのが社会福祉法人を中心とした民間の保育所である。公立の保育所は現在も減少を続け、おそらく増加の可能性がない。公立幼稚園は1980年代は60数万人が通園していたが、現在は30万人を割り込み、半減している。

日本は今も、幼稚園を中心に就学前教育を考えていこうという風潮が、マスコミを含めて浸透している。しかし、幼稚園中心の制度にすると、社会が維持できなくなり、崩壊するということである。保育所を中心とした社会を作らざるを得なくなっている。そこに幼稚園をどう乗せていくか、教育をどう行っていくか。教育を中心に制度をどう組み立てていくかを考えていかなければならない時期に来ていることを、データは示している。

私は今も認可制度にこだわっている人間だが、現状は認可外でも、あるいは企業立でもいいという状況になっている。私自身は保育所、幼稚園は公立、社会福祉法人、学校法人を中心に運営すべきだと考えている。ただし、たとえ民間であっても私物ではないので、公的なルールのもとに運営する必要がある。企業がやるとしても、撤退の場合のルールをしっかり作っておかなければ危険である。

そういう状況のもと、これから何が起きるか。私が関わっている大阪府堺市の例をご紹介する。

元保育所が教育を担う時代がやってくる

政令指定都市の堺市では公立保育園はゼロになり、全て認定こども園になった。民間の保育所も三分の二は認定こども園に変わった。そのほとんどが幼保連携型認定こども園である。幼保連携型認定こども園は、国が認めた学校であり、教育の内容は幼稚園と同じと位置づけられている。その結果、堺市では、2017年4月1日の時点で、就学前の学校教育の量的中心が幼稚園ではなく幼保連携型認定こども園になった。さらに加えると、2018年4月には、元保育所の幼保連携型認定こども園だけで最多になった。

これによって何が読めるかというと、堺市においては就学前の学校教育の量的中心は幼保連携型認定こども園であり、それは即ち元保育所だということである。つまり、これからは元保育所が就学前の学校教育を担っていくことになる。兵庫県では、このような自治体がかなりある。

実際、2年ほど前の学校基本調査から計算すると、全国1,741の市町村のうち、4分の1(26.2%)にはすでに幼稚園がない。1園だけ(17.4%)も含めると、4割を越える市町村には幼稚園がほとんどないということである。逆に保育所はほとんどの市町村にある。幼稚園が1園だけという市町村は、子どもの数が5人とか10人である。多くても20人であろう。こうした所で保育所一つが幼保連携型認定こども園に変わったら、即、学校教育の実施機関が、元保育所となるということである。後10年もすれば、全国の半数以上の市町村で、元保育所が学校教育を担う場となると考えている。

遊びを核にして様々な体験から学ぶ教育を

保育所が幼保連携型認定こども園になると、児童福祉施設であるだけでなく、文部科学省も認める学校教育機関となる。保育所型認定こども園は児童福祉施設であって、幼稚園のような利用もできるもので、学校教育は提供できない。ただ教育は提供している。幼稚園型認定こども園は、学校教育機関であって、保育所のような利用もできる。

幼稚園の先生方、保育士さんがこれをどう理解されるか。「山縣は幼稚園を大切にしない」と言われるのだが、私の主張は、施設としての幼稚園に拘るのではなく、実践としての教育を大切にすべきであるということである。教育といっても、教科教育というような意味ではなく、遊びを核にして、様々な体験から学ぶという意味である。

私は「子どもにとって教育は重要」という前提で考えている。ただ、これは人によって意見が違うが、「すべての子どもに(制度上)対等な教育を提供する必要がある」ということである。ベースにある保育指針や幼稚園教育要領、認定こども園教育・保育要領などを見ると、3歳以上についてはほぼ同じことが書かれている。にもかかわらず、保育所や保育所型認定こども園だけが学校と認められない。それはあり得ないことだと思う。その対等性をつくるべきだと。ただ、保育所関係者の中には反対もある。「保育所は教育ではない」と。それは今までの幼稚園像をイメージするからであって、保育所がやっていることをそのまま教育として認められると言うことであり、この点の議論が必要である。

広い視点から教育を考える

すべての地域に、子ども・子育て支援制度で言う、1号認定子どもから3号認定子どもの社会的居場所が必要である。1号というのは幼稚園のような利用を希望する3歳以上の子どもたち。つまり半日程度の利用である。2号と3号は保育所のような利用を希望している子で、3歳以上の子が2号、3歳未満の子が3号である。

今の課題は、幼稚園が減ってきているために、1号認定の子どもが行ける場所がどんどんなくなっているということである。それを保育所が無理に受けているということになる。子どもにとってはお友達が必要であるから、決して悪いことではないが、厳密にはルール違反になる。

これをクリアする方法は二つある。一つは、保育所でも1号認定を受ける制度を適用することだ。現在も特例制度で受け入れは可能であるが、実際に実施している自治体は少ない。しかし、そういう中途半端なやり方ではなく、保育所が認定こども園に変わると、1号から3号まですべての子どもが入ることができる。少人数であれば1号の子どもを夕方まで保育したとしても、おそらく職員を増やさなくても対応できると思われる。これによって、すべての地域に1号から3号の子どもの居場所ができるわけである。

それから、社会福祉法人も学校法人も、できるだけ長く経営できるようにすることが重要である。今の状態では、学校法人だけ経営難になっていくことになる。

海外では、義務教育を1年早く始めるように改革している所もある。高校も多くの国が義務教育になる方向である。それを日本に導入するかどうかはともかく、そういう大きな国のグランドデザイン、広い視点から教育を考える必要がある。先進諸国も様々なエビデンスに基づいた政策を行っている。わが国ではそういう視点での議論があまりなされていないという気がする。もう少しグローバルな視点から検討するほうがいいのではないか。

早期義務教育化と幼児教育無償化は幼稚園をさらなる危機においやる可能性がある

日本でも義務教育を1年早めて5歳からにすべきであろうか。就学年齢を5歳にしても幼稚園の利用者は増えないと考えられる。5歳児から保育所や幼稚園を利用し始める子は例外なので、課題は、5歳児で保育所を利用している子どもの学校教育保障ということになるに過ぎない。これによって保育所の認定こども園化が進むと、幼稚園にとってはさらに危機が重なることになる。

もう一点。日本の小学校は9割以上が公立である。中学は私立が12%から13%程度である。高校になると私立が増える。一方、幼稚園は9割近くが私立である。つまり、幼稚園を無償化すると、私立学校にかなりの税金を投入することになる。代替の公立幼稚園がないなかでの義務であるから、幼稚園としては選抜がしにくくなり、「建学の精神」に拘ってきた運営を薄めなければならない。

さらに、幼稚園だけでなく、保育所にも税金を投入しなければならなくなる。保育所の子どもも義務教育を受ける権利がある。保育所を学校教育化しないと設計できなくなる。そうすると、保護者が働いていて通える保育所に、ますます多くの子が流れることになるだろう。就学前が無償化されたら、保護者は保育所を選択すると予想できる。実際、そういう話をする保護者が多い。つまり、無償化や早期義務教育化は、ますます幼稚園を危機に陥れる可能性が高いということであり、私学助成の幼稚園も少なくとも幼稚園型認定こども園に移行せざるを得なくなる。

子どもの福祉と大人では制度が決定的に違う

二番目は子ども虐待についてである。

虐待について考える上で頭に入れておかなければならないのは、「子どもの福祉と大人では制度上、決定的に違うことがある」ということである。その違いを整理してみる。

例えば介護保険の場合、制度が複雑であるため、高齢者はなかなか自分で制度利用の決定ができない。介護保険が保障する1か月の利用限度額を行政が決めて、あとはケアマネジャー(介護支援専門員)に入ってもらって計画を立てる。

時には、高齢者と家族の意向がずれてしまうことがある。そういう時は、現実はさておき、成年後見人を立てて、徹底的に高齢者を支える制度設計になっている。家族の意向は尊重されるが、制度上は徹底して高齢者本人を支援する構造になっているのである。

一方、子どもの場合、虐待の例で言うと、最初から子どもと親(保護者)を一緒に置いておかなければならないという問題がある。子どもと親(親権者)の意向が合わない時は児童福祉司(ソーシャルワーカー)が関わる。本来ならば、子ども中心で考えるべきであるが、親に向き合わざるをえない。民法上、福祉サービスの利用決定(契約)は、未成年者である子どもはできないことによる。これが何を意味するかと言うと、子どもがどういう状況にあっても、原則的には親が認めなければほぼ何もできないという制度になっているということである。子どもを保護する必要がある場合でも、親が認めなければ簡単にはできない。

子どもにも後見制度がある。ただ、子どもの場合、親権を行使するものが制度上存在する場合、後見人を立てることができない。子どもに不利益な行動をとる保護者の場合、家庭裁判所の判断を仰ぐか、親権の停止や喪失という形にしなければ、子どもの最善の利益を考慮した対応をすることができない。すなわち、子どもに対して直接向き合えず、子どもの保護に向かえないという難しい課題がある。これが大人の福祉との大きな違いである。

民法を始め、親は子どもの利益を守る善意の存在として想定されている。しかし虐待の場合はそうではないことが多い。現在の制度では、制度上の利用者=意思決定者=親、実際の利用者=子どもという二人の利用者がいることになっている。利用者あるいは本人が分かりにくい構造になっているわけである。

虐待死を減らすことは今の制度でも可能

続いて、虐待による死亡事例についてお話ししたい。2018年8月、子ども虐待による死亡事例等検証に関する年次報告(第14次)が、同10月には、香川から東京に引っ越して亡くなった結愛ちゃんの検証報告が、厚生労働省から発表された。

結愛ちゃん事件にはいくつも問題があるが、一言で言えば「担当者が理解していなかった」ということに尽きると思う。検証委員会の委員長であったこともあり、「新しい制度を作ったほうがいいのか?」と何度も聞かれることがあったが、今の制度をしっかり運用することだけでも、虐待死を一定数減らすことは可能と返答した。

1年にどれくらいの子が虐待でなくなっているか。日本では心中も虐待ととらえるが、心中以外では年に50人前後が亡くなっている。心中では30人前後。合わせると約80人である。1週間に1人から2人の子が虐待で亡くなっているというのが、日本の現状である。

家庭あるいは親子というものをどのように考えるか

社会的養護のもとで育った子どもたちのインタビューを、3年間ぐらい続けているが、ほとんどの子が「結婚はしたくない」と言う。「結婚は辛い」と。子どもというのは基本的に両親とも好きなのだが、例えば離婚の時に「どちらに付きますか」と裁判所で聞かれることもある。あれは子どもにとって非常に辛いことである。

インタビューした10代から20代前半の子では、自分が辛い経験をしたこともあって「まだ家族は持ちたくない」「子どもは欲しくない」と言う子が圧倒的多数である。

日本は、虐待を受けるなどした子どもを施設で養護する割合が里親に比べて高い。しかし、親子分離率は世界でも最も低い国の一つである。人口1万人当たりで親子分離されている子は10人もいない。アメリカだと40人、イギリスでは60人ぐらいである。

この数値からは、日本は家族が機能していると見ることもできる。そこはしっかりと検証して、無理やり家に閉じ込められているような状況があれば保護しなければならない。そこの検証がまだ十分になされていない。私は里親推進が必要と考えているが、数字は丁寧に見なければならない。子どもの権利条約にしても、児童福祉法にしても、大原則は親と一緒に生活できるようにするということである。よく生活できているのは日本ですよという見方をするのか、分離された後の施設対里親という構造の議論をするのかは慎重におこなわなければならない。

これは、どのような家庭像、どのような親子像をイメージした社会を構築するのかということに通ずる。これは、社会的養護のもとで育った子どもに限らず、一般の家庭でも同様である。

虐待を受けた子どもたちの親への思い

虐待を受けた子どもたちの環境はとても複雑である。

虐待を受けて、小学4年生で区役所に駆け込んできた子は、親から離れて施設に入所するという日に、ずっと緊張していた時、施設長に抱きしめられ、背中にポンポンと手を当ててもらいながら、「泣いてもいいんだよ」と言われて、「わたしは我慢していたんだ」と思って、声を出して泣いたという。

別の子は、虐待を受けて、親は最初からいないと思って生活している。しかし、普通の家庭では親が年をとると子どもが介護をする。「自分は介護をしてやる自信がないなあ。これって薄情かな」と考えるというのである。この子の親は包丁をもって施設に乗り込んできたために、この子は施設を何度も移動して、友達もできなかった。それでもこういう気持ちになっているのである。

また別の子は、親に3回ぐらい風呂に沈められて死にそうになった経験を持っている。最後は力一杯押さえつけられて、本当に死ぬと思ったという。「これで私が死んだら、この生活がすべて終わるんだな」と。そして「お父ちゃんだって、子どもを虐待する生活を終わらせることができるんじゃないか。私が死んだら、お父ちゃんが楽になる」と思ったというのである。さすがに私もどう言ったらいいか分からない。どれだけ追い詰められても、子どもは親が好きなのだ。

虐待を受けた子どもは、身も心もしっかりと受け止めてあげる必要がある。そのためには里親や養子縁組が重要である。施設ではどうしても職員が交代することになり、愛着関係が育ちにくい。

地域で一緒に子育てをする

三つ目のテーマとして「子育て支援」のお話をしたい。私は地域向けの子育て支援を推進すべきだと考えている。

今も3歳未満児の約半数が幼稚園にも保育園にも通っていない。どこにいるかというと、家庭である。だから、それを(家庭を含めた意味での)「地域」と呼ぼうと提案したい。全てを親が担うという発想ではなく、地域で一緒に子育てをしていこうというのが、私の主張である。

国が子育て支援にシフトした時、私もお手伝いをしたが、それで作られた施策が「地域子育て支援センター」である。地域で一緒に子育てをしていく、親だけの責任ではない、子どもを守ることが社会をつくっていくことになる、ということが基本に据えられている。実際の利用は、保育所にも幼稚園に行っていない子どもであり、3歳未満で、親と一緒に来る。したがって、親支援が非常に重要になる。その多くは母親である。

母親は、「親」としての役割だけでなく、「妻」・「主婦」という役割も担っている。家族の中で役割があるということだ。それからもう一つ。「親」とか「主婦」とかにかかわらず、一人の人間であるということである。換言すると、「女性としてのあなた自身」を大切にしてほしいということである。母は、子育てだけでなく、いろいろなことをおこなっているし、チャレンジもしたいと思っていることを理解する。その人なりの気持ち良さ、生きる満足感を支援すること、そこまで含めた子育て支援、親支援が必要ということである。

「血縁」「地縁」「知縁」をつなぐ子育て支援

もちろん、子育て支援では親子関係が大切である。そして地域につながっていくことが重要である。育つ子ども、育つ親、育てるという関係(親子関係)、育む地域社会。この三つの「育」に込められた意味を実現するのが子育て支援である。

そして、「しんどい」という部分を応援しながら、徐々に自分の解決能力を高めていく。最後は自ら地域に出かけていって生活していく。このようなステップを、子育て支援の中で実現していく必要がある。

子どもは親(親族)のもとで生まれる。これを「血縁」と言う。そして地域の中で生きていく。これを「地縁」と言う。それともう一つ、仲間とつながって生きている。これを「知縁」としてはどうか。この三つをしっかり結んでつながりをつくる。子育て支援の活動はこのようなつながりをつくることだと思う。

「育む地域社会」が崩れているというのが、今最も深刻な問題だと考えている。保育所建設反対とか児童相談所建設反対という話があるが、自分に必要のないものはいらない、ということを公然と言ってしまう。

個人のことばかり考えて、社会のことを考えていない。それは結局、個人もつぶれていく社会である。これを「行政が悪い」ということにすると、問題が悪化するだけではないか。やはり国民の側の意識の問題が大きい。最初に「覚悟する」というお話をしたが、これをどのようにできるかが大きな課題だと思っている。

(本稿は、2018年11月1日に開催した「関西家庭問題研究会」における発題をまとめたものである。)