少子化は奇妙な現象

私の専門は自然人類学という分野である。生物としてのヒト、ホモサピエンスの進化を研究している。このうち進化生物学は、生物がどのように自然環境に適応するかを研究する学問である。私は十数年前から人間の行動と心理の適応的研究を行っているが、自然環境を社会・文化環境に置き換えると、人間社会の現象に進化生物学的な分析を応用することができる。

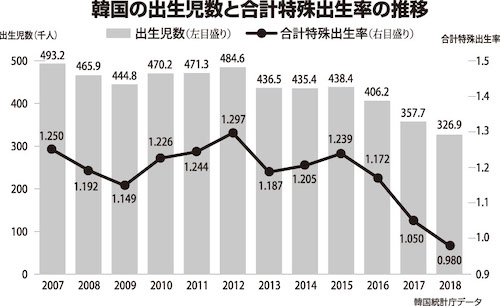

さて、持続可能な社会を築くために人類が今考えなければならない問題は何か。二つあると思う。一つは少子化、もう一つは自然破壊とエネルギー消費である。少子化は、一人ひとりの幸せの追求に関わることであり、上から命令しても問題解決の方向に向かうわけではない。出生数の減少は世界各国、いずれの文化においても起きている現象である。一方、自然環境保全やエネルギー消費の問題は、世界各国の立場が違い、求めるものが異なるために、一致団結して同じ方向に進むことができない。ゆえに理由は異なるが、いずれも難しい問題である。

進化生物学の分野では、少子化は非常に奇妙な現象だと受け止められている。なぜなら、全ての生物は子どもを多く産んで、どれだけ生き残るかで、存続するかどうかが決まる。自ら産む子どもの数を少なくしようとする戦略は普通はない。その意味で人間は実に奇妙な生物なのである。

ヒトは多くの奇妙なことを行う。例えば、親による子殺しは繁殖成功を低下させるが、歴史的に決して稀なことではない。また拒食行為は自分自身の生存確率を低下させる。それにも関わらず、なぜそのような行動をとるのか。

こうした奇妙な行動は、文化・社会がどのような環境を作り、その中で期待されていることが何かという点から、進化生物学的に分析することが可能である。

生活史戦略の理論

進化生物学には、いくつかの理論がある。食物を見つけるための採食戦略、配偶相手を見つける配偶戦略などである。その一つに生活史戦略(life history strategy)がある。個体が一生の間に時間とエネルギーをどのように配分するかという戦略を研究する。その配分によって、ある特定の環境で生存している生物が、より高い確率で子孫を残していけるかが決まってくる。多くの子供を産んで少数の子が残ることに懸ける戦略もあれば、少なく産んで死なないように育てる戦略もある。

この生活史戦略には、体重と脳重(脳の大きさ)が大きく関係している。人間は哺乳類の中でも体重が大きい部類で、脳重も相対的に生物の中で最も大きい。体重が大きければ時間はゆっくり進み、脳重が大きければ長生きをして経験を活用することができる。その最たる生物が人間である。

生活史戦略では「トレード・オフ」の概念が大きな意味を持っている。個体が一時期に使える時間とエネルギーには限りがある。あることに使えば、他には使えなくなる。自分の体を大きく成長させるのか、小さいまま子供を多産するのか。成長に時間をかけると、繁殖にかける時間は減少する。また多産では各々の個体は小さくなり、死亡する個体も多くなる。こうしたトレード・オフの関係が究極的な制約条件として存在する。

子のサイズと数のトレード・オフの関係が最も分かりやすいと思う。

多産多死と少産少子

メスが出産する際、子どもにエネルギーを投じるわけだが、自分のエネルギーも確保しておかなければならない。エネルギーをどう分割するかが問題である。それを多く分割するということは一つひとつが小さくなるし、全ての個体の世話はできない。そうすると死ぬ個体も増え、一つか二つ残ることに懸けるということになる。これが多産多死型である。

逆に少産ではエネルギーを小さく分割し、各々に大きなエネルギーを使うことができ、世話もできるようになり、死亡率も低くすることができる。これが少産少死型である。

多産多死型をr型、少産少死型をK型という。rは内的自然増加率(intrinsic rate of natural increase )のことで、増加率のrから取っている。一方、Kは環境の飽和、収容の限界を表していて、環境が飽和した所では、子どもを多く産んでも環境の中に入り込むことができない。それでも子どもを残そうとすると、各々に投資し、資源を持たせて生き残るようにするわけである。

いずれの型を取るかは生物の種によって異なる。例えば昆虫はほとんどが多産多死型で、哺乳類は多くが少産少死型である。中でも霊長類は極端なK型である。死亡率が低くなると子どもの数は減少する。これはどのような生物にもみられるので、おそらく生物現象のトレード・オフの一つの鍵だと考えられる。

子に資源を持たせて競争力を強くする

このことを現代の人間にあてはめてみると、子どもの死亡率が高い地域では多産多死型が有利であるから、死亡率が高いと子どもの数が多くなるということである。私は野生チンパンジーの研究でアフリカに2年半滞在したが、環境はまだ飽和していなくて、衛生状態もあまり良くなかった。子どもの死亡率も高く、2歳まで名前をつけないという状況であった。そのような状況では、多産でなければ生き残ることができなかった。

かつての日本では乳幼児死亡率が非常に高かったものの、今は大きく低下した。それに伴って出生率も低下している。確かに人間の意識から見ても、環境が飽和した場所では各々の子どもに資源をたくさん持たせて競争力を強くする必要が出てきて、子どもの数は必然的に少なくなるであろう

現代社会は、GDPが高くなり、就業構造が変わり、就職競争が激しくなって、極限の飽和社会になっている。そうなると、1人の子どもに対して必要な投資が大きくなる。これが全世界的な規模で起こっているために、どの社会でも産む子どもの数が減る傾向にある。

潜在繁殖力のピーク

ヒトとチンパンジーの齢別潜在繁殖力を見てみると、産み終わり年齢はいずれも45〜50歳である。それ以降は子どもをつくることは生物学的に不可能になる。いわゆる閉経である。

産み始めについては、チンパンジーは10歳頃にかなりの繁殖力を持っていて、15歳になるとさらに高くなり、ピークに近づく。そしてその状態が45歳頃まで続いて、一気に低下する。

一方、ヒトは10歳頃ではまだ繁殖力が低く、22歳から35歳ぐらいの間がピークで、この年代はチンパンジーよりも多く出産することが可能である。ただ、その先は低下する速度が非常に早く、産み終わりが45〜50歳である。ヒトは産み始めが遅く、繁殖可能期間が短いのである。最大潜在繁殖力が20代前半から30代で、その前後が大きく低下する。

また、現代日本の平均初婚年齢の推移を見ると、年々上昇しており、2016年の時点で女性は29.4歳、男性が31.1歳である。つまり、女性の潜在繁殖力のピークの終わり頃に結婚するということであって、子どもの数が減少するのは当然であると言えよう。

結婚した夫婦の持つ子どもの数の推移を見ると、それほど大きな変化はない。ただ、結婚継続年数別(1977年〜2015年)で結婚5年〜9年の夫婦の子ども数は、1978年〜82年に結婚した夫婦から徐々に下がっているのが特徴的である。この人たちが結婚した頃に、女性の平均初婚年齢が25歳を超えている。先ほどの潜在繁殖力は25歳頃がピークで、それ以降は低下する。この段階で初婚ということになったのが、1978年〜82年のグループである。ここから、少子化の要因の一つが晩婚化にあることがわかる。

また、生涯未婚率の上昇の影響も非常に大きい。2010年の時点で、男性18.9%、女性9.7%が生涯未婚である。現象としては、多くの人は人間の潜在繁殖力のピークを知って結婚しているわけではない。むしろこれを知らず、必然的に子どもの数が減少することは、代え難いトレード・オフの生物学的事実であると言えよう。

エネルギーを何に使うか

では、初婚年齢が上昇し、繁殖力の残存価が低くなっている現象、そして非婚率が上昇している現象について、なぜこのようなことが起こるのかを進化生物学の生活史戦略の理論から見てみたい。

生活史戦略の理論は、一生に使えるエネルギーをエフォート(エネルギーを何に使うか)として、いくつかに分割する。一つは、一生必要な自己維持エフォートである。自分を維持して健康に暮らしていけるようにするために自己投資をする。

次に成長エフォートである。持っているエネルギーに余裕があれば、子どもの頃は自分の体を大きくする(成長)ことに回す。

そして、これ以上は大きくならない、性的に成熟した成人の段階になって、なお余裕があれば、子育てエフォートに回されるわけである。普通の動物や植物でも、自己維持エフォートで一杯になった時は繁殖しない。

こうした生物の生存・成長・繁殖エフォートの分割、つまり一生必要な自己維持エフォートと、余剰があった時に成長エフォートに使うか、子育てエフォートに使うかという配分は、動物も植物も基本的には同じパターンである。

もう少し詳しく見ると、自己維持エフォートは常に必要である。そして余剰があった場合、配偶者を見つける婚活エフォートと子育てエフォートに分割される。ほとんどの動物は乱婚ではないので、ある種の配偶競争と配偶者選びがあって、カップルができる。それが婚活エフォートである。その先、子どもが生まれたらどのように育てていくかという子育てエフォートに入る。

これを人間社会にあてはめてみると、自己維持エフォートは常に必要なので、どんな女性もエネルギー投資をしなければならない。そこで余剰があれば、婚活エフォートと子育てエフォートに分かれる。例えば、昔の家父長制の時代、女性が自己の生存と維持に時間とエネルギーを向ける可能性(選択肢)が少ない社会では、10代の時に親が婚活をして、相手を決めて、結婚をして、余剰があれば子育てに投資するというように社会ができていた。そうすると、自己維持エフォートは必要だが、婚活エフォートは少なく、子育てエフォートに回る力が非常に大きかった。

「もっと自己投資を」というメッセージ

現代は女性の自己選択の可能性が大幅に増えた。今の日本の状況は、女性が自己の生存と維持に向ける可能性(選択肢)が多く、かつ婚活サポートがなく、子育ての幸せ見通しが悪い時代である。このような時代は、自己維持エフォートが単に生きていくだけではなく、教育を受け、資格を取得し、キャリア、仕事、自己収入、趣味、自己実現も大切という話になると、社会が送ってくるメッセージは「もっと自己投資をしなさい」ということになる。そうなると自己維持エフォートが非常に大きくなる。

次に、婚活エフォートはどうなったか。昨今の日本は特にそうであるが、仲人はいないし、親も昔ほど結婚を勧めない。恋愛と結婚に関する情報が過多で、大半の人は自己投資をしているため自己評価も高い。共同生活は煩わしく感じる。また、もっといい人がいるかもしれないという思いを強くして、一方では特定の相手と結婚するよう圧力をかけてはいけない社会である。こうなると婚活エフォートは非常に大きくなる。自己投資のキャリアや仕事、趣味、グルメといったことは、婚活エフォートでもあり得る。もっと良い相手にアピールするための投資ということである。仕事に喜びを感じていれば、さらに毎日が忙しくなる。

これに対して子育て投資はどうなるか。このような世の中では、親になったらしなければならないという気がすること、親になったら必要だと思われる資金を考える。実際には全てが必要というわけではないのだが、不安がどんどん膨らむ。自然環境も悪化するし、未来の社会も期待できない。子の将来に対する不安感もある。そうすると、子育ての実際の負担ではなく、子育てにエフォートを切り替えることに対する不安感、負担感、犠牲感が非常に大きくなる。

幸せ感と負担感の予測

子育て施設に通っている人たちにインタビューをして、持つ子どもの数と、子を持つ幸せ感の期待と負担感の予測の推移を調べた。1人目と2人目の子どもができた時の幸せ感の増加、負担感の増加などを聞いた。親になったらしなければならないという気がすることと、必要と思われる資金に対する膨大な不安感が如実に表れていた。そうすると、子育て投資が小さくなる。産んで育ててみようと踏み込んでいく決心がつきにくくなり、結局は1人しか生まないということにもなる。

また、このように自己維持エフォート、婚活エフォートに投資して育ってきた人たちは、子どもを持ったら自分が受けた自己投資の恩恵と同じものを子どもに与えなければならないと考える。自身が教育を受けて、資格を取得し、キャリアを積んで、自己収入が増えたとすれば、子どもにも自分と同じか自分以上の自己投資ができるように育てなければ可哀想だと思う。そうすると、ますます婚活と子育ての敷居が高くなるわけである。

このアンケートで得たデータをプロットしてみると、子どもが1人できるとゼロの時より幸せ感が上昇し、2人目ができるとさらに上昇した。しかし3人目以降は幸せ感の上昇の割合は低減していく。

それに対して負担感は、指数関数的に上がっていく。また、男親と女親では違っていて、母親のほうが子どもの数が増えるほど肉体的および時間的負担感が上昇する。父親のほうは金銭的負担感が上がっていく。肉体的負担感と金銭的負担感について、子どもの数に比例するよりもっと急勾配に上昇する。

負担感の予見が急上昇

これを、まだ子どもを持っていない若い人たちに同じように、子ども1人の時、2人の時の幸せ感と負担感の予見を聞いている。そうすると負担感が急勾配で上がっているのである。

進化生物学では、幸せ感と負担感の差異が最大化するのが子ども「2人」ぐらいではないかと考えられる。ただ、現在は「2」以下になっている。おそらく幸せ感は直線的には上がらないと思われるので、負担感の予見のほうが急上昇していると推測できる。

負担感が小さければ、ゆっくりと上昇していくので、子どもの数が増えてもいいと考える。しかし、今の日本社会では負担感が非常に大きい。負担感がさらに上がると、幸せ感がゼロになってしまう。

まとめると、乳児死亡率が下がると持ちたいと思う子どもの数は減少する。競争的環境になると、子どもに対する投資が大きくなり、持つ子どもの数が減少する。また、女性の自己投資が可能であり、それが重要だというメッセージがある環境で、かつ親になることの負担感が大きい環境では、持ちたいと思う子どもの数は確実に減少するだろう。

その他、社会を支える様々な条件が変化している。例えば、最近は子どもが家業を継がない。そのため、自分の家業を継いでもらい、繁栄させるという願いをもって子どもを多く持ちたいというインセンティブはない。また、年金制度は個人なので、子どもが多いことが、かつてのような社会保障にはなり得ない。

幸せ感を大きくする

そうすると、社会全体のメッセージとして、親の立場として子どもがたくさんいないと困るという考え方は消えてしまう。そして子どもの立場からは、もっと自己投資をしていると、結婚相手もなかなか決まらないし、子どもを持つことの大変さが重くのしかかってくる。

こうした社会が出しているメッセージ、期待感が変わらなければ、少子化も変わらないのではないか。

「国家や社会を維持するために」子どもを産もうという発言も聞かれるが、このメッセージは一般の国民には届かない。子どもを産むということは極めてプライベートなことだからである。

各人がそれぞれどのように幸せな人生を送ることができる社会をつくるかが大切だが、そこに子どもを持つことが含まれていて、その幸せ感を大きくし、負担感を低下させる必要がある。国家や社会の維持設計はもちろん行政の責任だが、この幸せ感をメッセージとして発信する社会をつくらなければならないと思う。

働き方や生き方を考え直す機会

また、子どもを持つと大変だという予見が大きくなっている要因の一つが働き方である。悪い予見の原因となっていたのが、かなりの部分は働き方の構造や家の構造に関係していた。今のコロナ禍はそれを考え直す機会になるのではないか。働き方が変わり、生き方、求める幸せが変わってくると、少子化が止まる方向に向かうのではないかと、私は楽観的な思いも一方では持っている。

IPP政策研究会(2020年10月7日)発表より