はじめに

近年、世界中でグローバル化が進展し、日本国内では少子・高齢化も進行している。そのような中、我が国では国際社会で通用する日本人を育てるとともに、国外から社会を支える人材を呼び込むことが急務となっている。しかし、我が国の人材育成政策は随所に“分断”が見られ、留学生政策も数値目標の達成に過度に焦点が当てられている。

今後健全な国家を形成・維持していくためには、日本人・外国人の双方が国際化する社会を支える市民であることを認識し、総合的な人材育成政策を整備していく必要がある。

留学生政策の課題

日本で留学生政策が本格的に実施されたのは、1983年に始まった留学生10万人計画からである。10万人計画は途上国の人材育成を通して国際協力を行うという性格が強かった。その理由は二つある。第一に、世界第二位の経済大国となった日本にふさわしい国際貢献が求められていたこと。そして第二に、第二次大戦に対する日本の戦後賠償の意味が込められたためである。

当時はアジアの国々と日本の経済格差が大きかったため、私費で日本に留学するのは困難であった。よって、政府だけでなく、大学も独自に留学生向けの奨学金を提供したり、授業料の減免を行ったりしていた。アジアをはじめとする諸外国からの留学生に経済的支援をしつつ母国で活躍できるような人材となるよう育成し、将来「民間大使」として日本との懸け橋になってくれることが期待されていた。

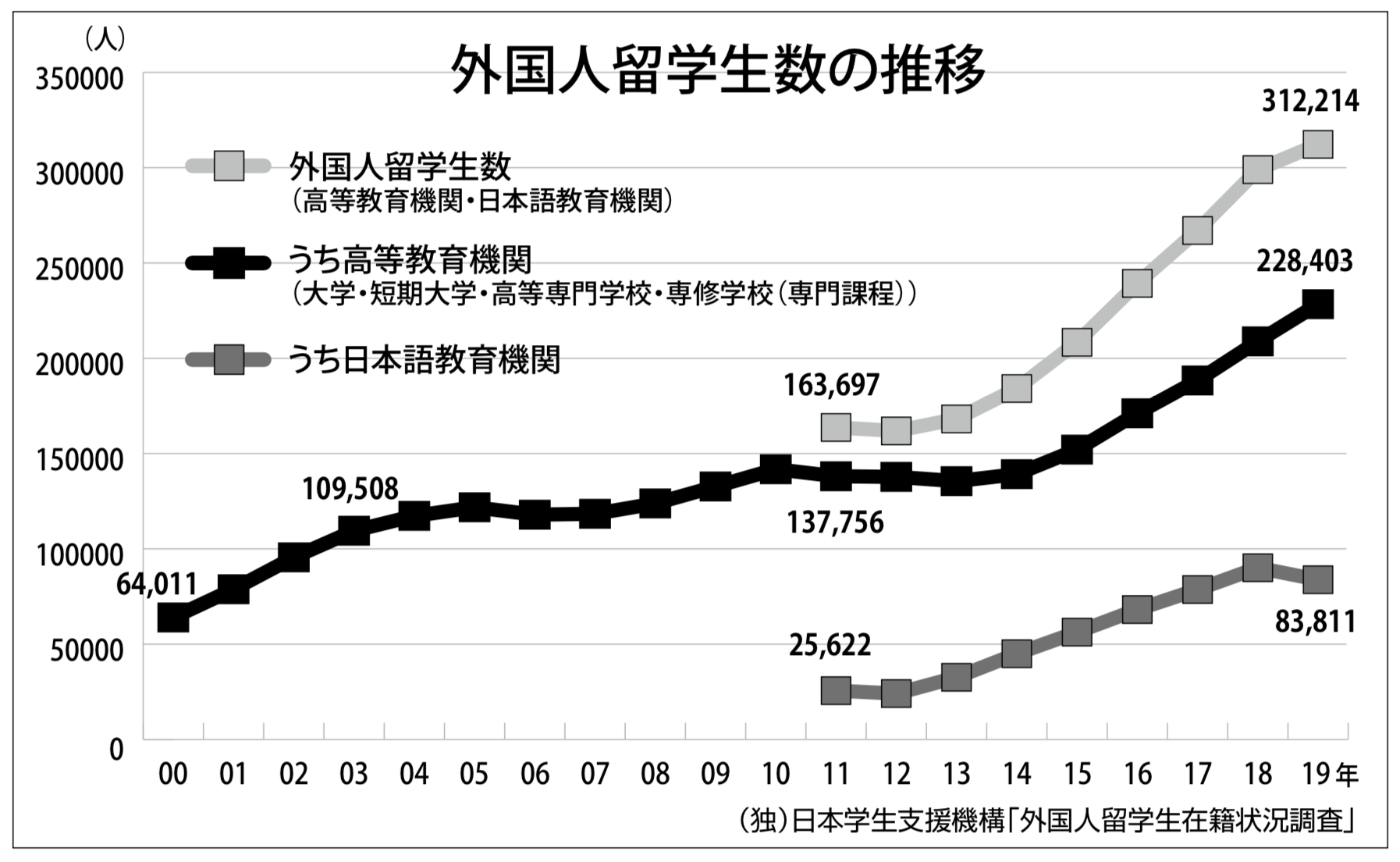

2003年に10万人計画が達成されると、2008年には留学生30万人計画が提唱された。30万人計画は、日本の大学の国際化を推進するとともに、少子・高齢化による人材不足の解決に寄与するという目的を持っていた。海外から優秀な留学生を誘致し、大学を卒業した後は日本企業への就職を支援し、日本の経済と社会を支える人材に育成することを企図したのである。そして、2019年には留学生数が31万2214人となり、数値目標は達成された。

しかし、30万人計画は、高度外国人材を育成し日本に定着させるという本質的な目的を達成できたとは言い難い。まず、30万人計画で増加した留学生の過半数は大学の在学者ではなく、日本語学校・専門学校の在学者だった。留学生総数に占める日本語学校・専門学校在学者の割合は、2011年には31.2%だったが、2018年には52.7%まで大幅に増加した。一方で、同時期における大学に在学する留学生の割合は全体の67.8%から46.2%へと減少した。

日本語学校(教育)の課題

これは、日本語学校への留学が大学への進学に上手く連結していないことを意味する。原因の一部は、日本語学校が抱える二つの問題にある。一つ目の問題は、「留学」ビザで日本語学校に在籍できるのは最長2年間であり、非漢字圏からの留学生にとって大学入学レベルの日本語力習得には非常な困難が伴うことである。日本語学校で学ぶための在留制度は、10万人計画時の就学ビザに始まっており、当時の留学生は中国・韓国・台湾などの漢字圏出身者が多かった。そのため、2年間の学習で大学入学に必要な水準まで日本語力を高めることができた。30万人計画の下2010年には、日本語学校生も留学ビザに統一されたが、最長2年間の規定はそのままであった。近年、多くの日本語学校がミャンマー、ベトナム、ネパールなどの非漢字圏からの留学生を誘致しているが、高いレベルの日本語力を習得できず、大学進学をあきらめるケースが多い。

二つ目の問題は、増加している東南・南アジアからの留学生は経済力が弱いため、アルバイトに多くの時間を割かざるを得ず、日本語学校在学中に大学入試の準備が十分にできないという問題がある。

大学に入学できなかった日本語学校生は、専門学校に流れる傾向が強い。全国の私立専門学校2610校中、生徒の100%が留学生である専門学校は45校、90%以上のところは101校もある。専門学校には日本語を中心に学ぶ課程も多く、その場合留学生にとっては大学進学に向けたセカンド・チャンスの場となっている。

ここ数年、乱立してきた日本語学校は2019年に803校まで増え、その中には、卒業後の大学進学を妨げ、同じ経営母体の専門学校に取り込むようなケースも見られる。また、営利優先で就労目的の外国人を留学生として受け入れているところもある。授業後に日本語学校の前にバスが迎えにきて、生徒たちを一斉に工場へ連れていくような事例である。結果として、高度人材ではなく、不足している単純労働者を留学生で補うことになっている。2019年には外国人への日本語教育の充実を促す日本語教育推進法が成立したが、教育環境の整備に向けた具体的な取り組みはこれからである。

政府による大学定員管理の弊害

大学にも問題がある。その一つが、文科省による厳格な定員管理である。大学の収容定員は、大学設置基準により教員数や校舎、教室などの施設の規模に応じて決定される。在籍できる学生数は、収容定員の一定倍率までと決められており、それを超えないよう大学は毎年の入学者数を調整している。近年、収容定員に対して許容される在籍者数の超過率は低くなっており、大規模大学の場合、長らく定員の1.3倍までだった上限が、2018年度以降は1.1倍まで下がっている。

こうした定員管理の厳格化は高度外国人材を育成する上で二つの弊害を招いている。一つ目は、定員確保において留学生より日本人学生が優先されるのが普通であり、日本人だけで定員が埋まる上位大学では、留学生を受け入れる余地が狭くなっていることである。従来、収容定員に対する許容超過分は、帰国子女入試やスポーツ推薦、そして留学生入試による受け入れの枠に充てられてきた。そのため、許容超過分の入学枠が縮小すると、留学生を受け入れる余地がなくなってしまう恐れがある。そして、日本人学生だけでは定員が埋まらないような大学が留学生を積極的に受け入れるようなことになる。

また、定員管理の厳格化に触れることなく留学生受け入れを拡大しようとすれば、研究生、科目等履修生、交換留学生などの非正規学生を増やすしかない。非正規学生は収容定員の枠外であるため、学生数に応じた教員数や施設整備の定めがない。そのため、営利を優先して不適切な入学選考・在籍管理が行われることもある。

例えば、2019年3月、東京福祉大学で不適切な留学生受け入れが発覚した。日本語能力や学費支払い能力が不十分な留学生を学部研究生として多数入学させただけでなく、受け入れ規模に見合った就学環境・職員数を確保していなかった。加えて、2016年度〜2018年度に受け入れた約1万2000人の留学生のうち、1610人が所在不明、700人が退学、178人が除籍になっていた。定員管理の虚を突き、例外的かつ少数であることを前提としている非正規学生制度を悪用し、大量の留学生を受け入れるような行為は、大学においても留学生を営利の対象としか見ないところがあることを示している。

二つ目の弊害は卒業生の学業達成を保証できないことである。政府による定員管理がないアメリカをはじめとする多くの国々では、入学の間口が広い一方で、進級や卒業に成績や取得単位数などの厳しい要件が課される。そのため、ついていけなくなった学生が除籍・退学になることが多く、卒業率は低くなる。その代わり、大学を卒業でき、かつ成績が良ければ十分な知識や技能が身についているとみなされる。一方、日本では定員管理が厳しいため、留年者が増えれば次年度の入学者を減らさねばならない。そのため、厳しい進級・卒業要件を設けることができず、卒業生の学業達成を保証することができない。

大学による定員の設定と管理を

これら二つの弊害を解消し、留学生の勉学機会を増やすためには大学自身が定員管理を行うようにするべきであろう。あるいは、韓国のように留学生は定員外で受け入れるという方法もある。要は、大学が自律的かつ責任を持って入学定員を設定し、管理できるような仕組みが求められる。

あわせて、授業料の設定も多様化する必要がある。アメリカやオーストラリアの公立大学では、親が納税者でないことを根拠に留学生の授業料は高く設定されている。つまり、留学生に対しては、教育にかかるコストは授業料で回収するという原則があり、留学生を増やせば、それに見合った教職員の配置と勉学環境の整備を行う責任が伴う。韓国の定員外で留学生を受け入れる仕組みもこの流れに沿っている。

日本では10万人計画以来、国際援助として留学生を受け入れる傾向が根強く残っている。しかし、周辺諸国の経済力向上や中間所得者層の増加を考慮すれば、日本の大学に求められるのは、定員自由化の下、授業料免除など経済的支援をして受け入れる留学生から高い授業料で経済的貢献をしてくれる留学生まで幅広く受け入れることではないだろうか。

就職と定着の障壁

留学生の大学卒業後における日本での就職と定着にも課題が多い。第一に、日本独特の年一回の一括採用と終身雇用は留学生にとっては大きな負担となる。海外ではキャリアアップのために何度も転職することが当たり前で、オーストラリアでは一人の職業人が平均13回、三つの産業分野にわたって転職すると言う。対して日本では、定年まで勤めあげることを前提とした雇用・人事制度になっている。

同様に、年功序列による人事・給与システムも留学生が日本で就職する際の障壁となる。日本では大手企業で係長に昇進するのは30代半ばと言われている。加えて、係長に昇進するまでの給与水準が低い。諸外国の企業に比べて昇進・昇給にあまりに時間がかかるため、留学生が日本で就職する意欲を削いでいる。

第二に、文系を中心に大学での専門と就職先が結びつかない、いわゆる「就社」という雇用慣行もわかりづらい。これは留学の意義が見いだせなくなるリスクを伴う。また、大学での教育課程が留学生を募集するには有利でも日本での就職に結びつかないことがある。日本の大学でも世界のトレンドに合わせて英語による学位課程が増えている。だが、そのような課程で学ぶ留学生は日本語力を身に付けないまま卒業するため、外資系企業以外では、日本での就職が難しく、英語圏の大学院へ進学することが多い。留学生から見ると、総じて日本の大学教育は卒業後のキャリア展望が分かりにくいという問題がある。

一方、諸外国では、留学生政策と移民政策を連携させ、卒業後の就職と定着を支援している。例えば、オーストラリアは移民政策にポイント制が導入されており、学歴や英語力の他、オーストラリアへの留学経験もポイント加算される。卒業後の展望が見えやすいため、オーストラリアには77万人もの留学生が集まっている。また、アメリカの大学は、高額な授業料で知られているが、大学院(特に理工系)の留学生には豊富な奨学金が支給されており、優秀な人材を世界中から引き付ける誘因となっている。

我が国も留学生政策を人材育成・定着のための政策と連動させ、高度外国人材が日本に残るインセンティブを生み出す必要がある。

最後に、日本の教育の国際化に向けて四つの論点を見ておきたい。

英語による授業と語学教育

第一の論点は、学力の高い多様な留学生の誘致と日本人の英語運用能力向上のために大学での英語による授業と課程の推進である。あわせて、留学生には初級から日本語が学べるプログラムを提供することが必要である。

例えば、大分県別府市にある立命館アジア太平洋大学(APU)は一つのモデルと言える。APUでは授業科目が日本語と英語でそれぞれ提供される。留学生は、入学後、英語で教育を受けながら、日本語を学ぶ。高学年では、日本語による専門の授業も履修し、卒業時には日本社会で仕事ができる水準まで日本語を習得する。日本人学生の場合は逆で、当初は日本語で教育を受けながら、英語力を強化していく。その後、英語による専門の授業も履修し、卒業までに英語運用力を高める。日本人学生、留学生ともに4年間かけて日英両言語を使って社会で活躍できるように教育している。

APU方式で学ぶことができれば、とりわけ留学生の日本定着に大きな力となる。ただし、この方式は一つの科目を日英両言語で行うため、コストが2倍かかる。それゆえ、後に続く大学がなかなか出てこない。APUは英語基準で海外から留学生を獲得し、日本語も身に付けさせて輩出することで企業から寄付金を集めている。今後、他の大学も的確に外国人材を育成することで産業界での評価を高め、寄付を募れるようになれば状況は変わるであろう。

第二の論点は、英語教育の強化である。ここ10年間ほどで他のアジア諸国の英語力が格段に高くなっているが、日本人の英語力は伸びていない。例えば、韓国では、デパートの土産物売り場の店員が英語・日本語・中国語を使い分けられる。さらに、延世大学など、韓国の有名大学では職員採用の応募要件の一つがTOEIC800点である。日本では英語を使えても他のことができなければ意味がないという風潮が強いが、他のアジア諸国からすれば英語すらできないことのほうが大問題である。

このような意味で、2019年11月に大学入試の英語4技能化に向けた民間試験の導入が延期されたことは残念であった。経済状況の差により受験回数の公平性が担保できないという理由などから延期が決定されたが、いかに英語運用力を高めるかという議論から論点がすり替わってしまった。確かに、英語教育に力を入れている私立学校に通えるか否かなど、経済力の差が英語力の差に結び付いている部分はある。しかし、過度に入試の公平性を問題視することは、日本人の低い英語力を前提とした下限が基準となり、グローバルな基準の下で高い英語力を身に付けられる若者の可能性をつむことになる。

国際教育と地域コミュニティ

第三の論点は、グローバル化への対応として中学校・高校の段階から国際教育を実施することである。現在この種の教育は、大学から始まるケースが多いが、これでは遅すぎる。中高生の時期から地域の外国人コミュニティでのボランティア活動を行ったり、地域と諸外国とのつながりなどを学んだりして、留学や国際的な活動に関心を持つ機会を提供すべきである。

ただし、中学校・高校でこのような国際教育を行う際には留意点が二つある。まず一つ目は、英語教育の場合と同じく、経済的格差の影響である。中学校・高校で国際教育を行っているところは中高一貫の私立学校が多い。また東京・大阪などの大都市部と地方でもリソースや意識の格差が大きい。公教育での国際教育推進に向けて、国や地方自治体の財政的・人的支援が求められる。

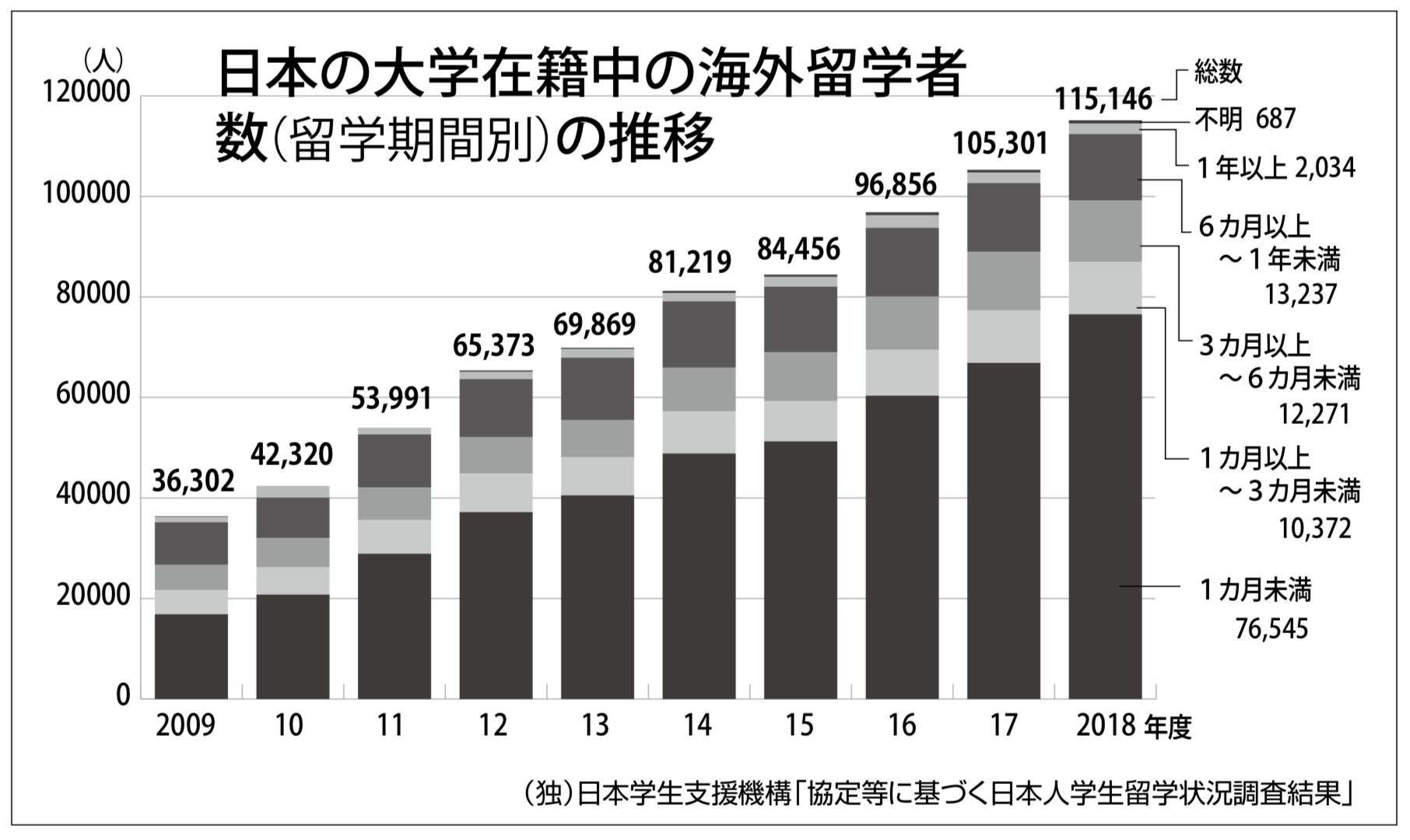

第四の論点は、短期留学のあり方を見直すことである。現在日本の大学在学中に短期留学をする学生は年間11万人を超えている。日本の国際教育は海外研修を軸に発展してきたため留学の負の側面に対峙してこなかったが、欧米では近年環境問題の観点から拡大した超短期(数週間)留学を削減すべきという議論が起こっている。頻繁なフライトによる過度な二酸化炭素排出は、環境への負荷が大きいだけでなく、学生の経済的負担も大きいという指摘である。代わりに、オンライン教育のツールを活用して、海外の大学との共同授業を行ったり、学内の留学生や地域に住む外国人のコミュニティを活用し、異文化や多様な価値観を学んだりするほうが低コストで環境にもやさしいと提唱されている。

新型コロナウイルスの世界的感染拡大とその長期化が懸念される中、留学の意義を問い直し、留学プログラムを再構築する動きが急速に世界で広がっている。できるだけ多くの学生を対象とした国際教育を目指せば、学内と地域のリソースを活用した低コストの学習、および海外での対面(オフライン)とオンラインによる遠隔学習を融合した国際教育への移行が急務となる。

以上のような論点を踏まえつつ、日本は今後の教育の国際化を考えていかなければならない。

おわりに

日本は留学生30万人計画を通して多くの留学生を誘致してきた。しかし、語学力養成と準備教育を担う日本語学校、人材育成の中心となる大学、そして卒業後の就職先である企業や地域への定着という流れにおいて関係者の連携が不足している。日本留学は学生募集の入口から出口である卒業後のキャリア形成に至るロードマップが見えにくいと言われる所以である。また、日本人の海外留学においては、外国で学んだ成果や経験が日本企業に評価されないという問題が指摘されている。

こうした問題の背景には、グローバル人材育成という名の下、日本の経済復興優先の観点から便利屋や助っ人となる人材を確保しようとするご都合主義がないだろうか。今、日本の教育に求められているのは、国益にかなう人材だけでなく、グローバル化する世界と日本を多角的にとらえ、地球規模の課題に取り組めるような「グローバル・シチズン(市民)」を育成することである。その育成にあたっては、日本人と外国人という括りを外し、総体的に「グローバル・シチズン(市民)」を育てるという観点が必要である。

(本稿は、2020年4月2日に行われたインタビューの内容を整理してまとめたものである。)