はじめに

今年1月20日に発足するトランプ次期大統領の政権は、その1期目政権当時と同様、中国に対し強硬な姿勢をとることが予想される。トランプ氏は大統領選挙中より中国からの輸入品に60%の追加関税をかけることや最恵国待遇の撤回などを繰り返し主張しており、政権が始動するや米中貿易戦争の再燃は必至だ。また「力による平和の実現」を目指すトランプ氏は、中国を米国にとって最大の脅威と捉えており、米軍の増強による対中軍事バランスの改善や台湾防衛への関与拡大など軍事・安全保障面でも中国に厳しく対処すると見られている。

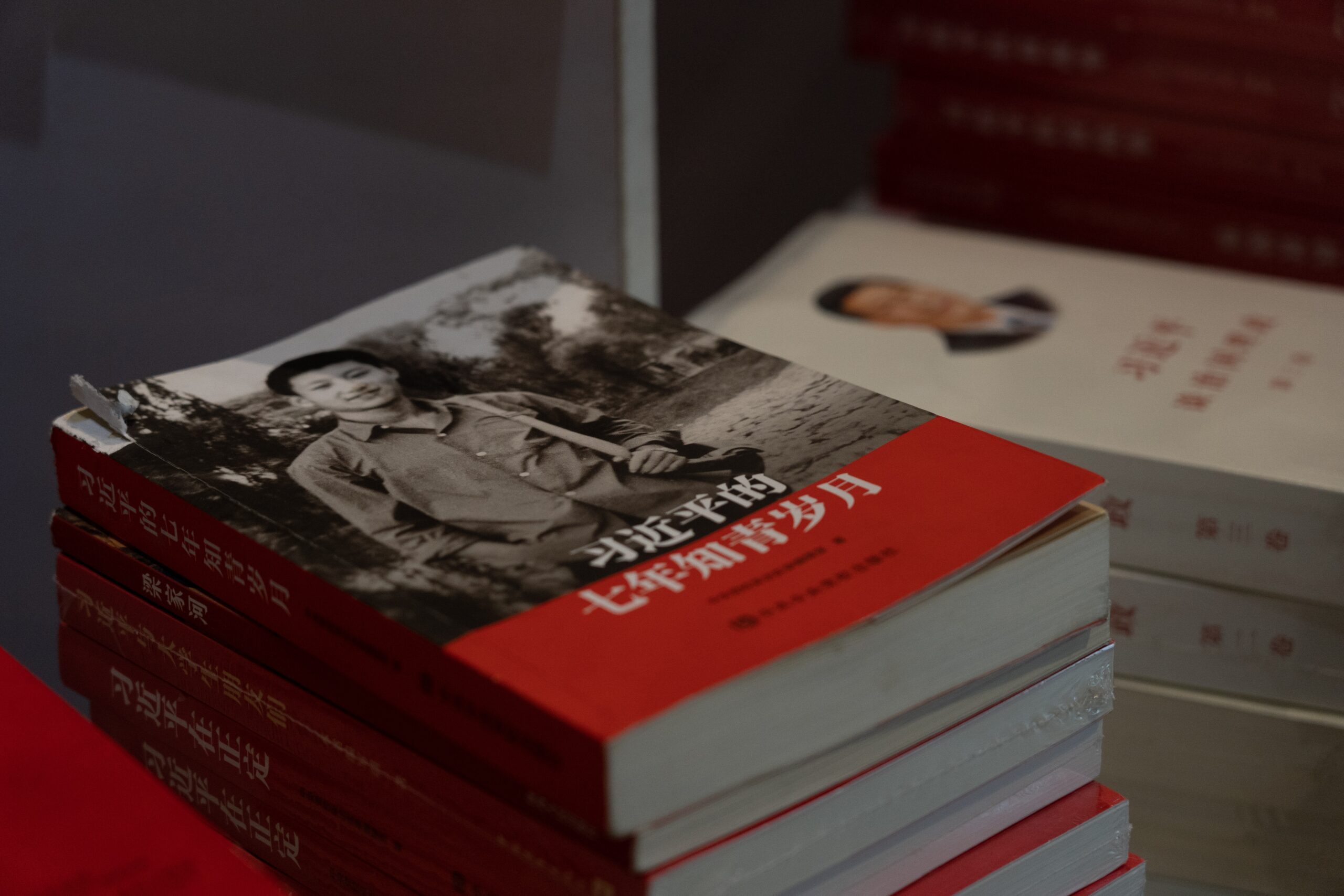

そのようなトランプ新政権に対し、中国としてどのように対処すべきか、いまそれが習近平国家主席にとって最大の懸念材料であり、かつ懸案事項になっている。

米大統領選挙の行方を注視してきた中国は、選挙戦の終盤、トランプ氏政権復帰の可能性が高まるにつれて、トランプショックに備えるための外交を始動させ始めている。それはどのようなものか。昨秋からの中国外交の具体的な動きを各国、各地域ごとに眺めていきたい。

1.権威主義枢軸の体制固め:中露関係の強化

中国がトランプ政権に対抗するには何よりもまず、ともに権威主義枢軸を牽引するロシアとの関係を一層強固なものとする必要がある。昨年5月、中国の習近平国家主席は訪中したプーチン大統領との間で包括的戦略パートナーシップを深化させる共同声明に署名した。共同声明では、中露関係が「歴史上最良の時期を迎えている」と評価し、互いを「一貫した優先的なパートナー」とみなすとした。また米国が主導する中露に対する制裁措置への反対姿勢を明確にし、「内政への干渉や、経済やテクノロジー、外交を制限しようとするいかなる試みにも抵抗する」と米欧などを強く牽制した。さらに両国による共同軍事演習の実施など安全保障面での協力推進も確認するなど中露連携の強化を誇示した。

その後、大統領選が本格化する中、9月に中国の韓正国家副主席はロシア主催の国際会議「東方経済フォーラム」に出席するため訪露し、極東ウラジオストクでプーチン大統領と会談。プーチン氏は「中国とロシアの関係はかってないほど良好だ。私たちは地域間の協力を重視している。新たな協力分野を見出すことができるだろう」と述べ、ウクライナヘの軍事侵攻後、強化している中露関係をさらに発展させたいとの考えを強調した。これに対し韓国家副主席は「中国はロシア極東における開発協力を積極的に支持し、ロシアとともに発展していきたい」と応じた。

10月には中露の国交樹立75年を迎えたことを受けて両首脳が祝電を交換。プーチン氏は中露関係は「歴史上最高レベルだ」と強調した。習氏は「両国関係を前進させ、全方位の協力を絶えず切り開く」と表明。両国が「平等で秩序ある世界の多極化」の推進などで重要な貢献を行っているとも主張した。また中露の公船が編隊を組んで北極海を航行した。中国海警局の公船が北極海を航行するのはこれが初めてである。

同月、中国軍は台湾本島を包囲する形で大規模な統合演習を実施したが、その最中、董軍国防相は訪中したロシアのベロウソフ国防相と会談し「中露関係は史上最高水準だ」と発言、ロシアとの協力を誇示することで、台湾への武器提供を続ける米国を牽制した。 やはり10月パキスタンの首都イスラマバードでロシアのミシュスチン首相と李強首相が会談、中露の「戦略的連携」を一段と強化していく方針で一致している。

独自和平案で平和の仲介役を演出

さらに習近平国家主席がロシア中部カザンで開催されたBRICS首脳会議出席のため訪露、10月22日にプーチン大統領と会談した。プーチン氏は冒頭で「中国との協力が世界を安定化させている」と主張。習氏は「ロシアとの世代を超えた友情は変わらない」と応じ、中露が主導する主要新興国の枠組みBRICSについて「秩序ある多極的な世界と包括的なグローバル経済を実現するための推進力だ」と強調した。

会議ではウクライナ問題も議題になった。中国は米欧の対露制裁とは一線を画し、ロシアと経済貿易協力を継続している。また武器や兵員の支援こそ行っていないが、ロシアに武器生産に欠かせない半導体や無人機、さらに汎用製品を輸出しロシアの継戦能力を支えている。

その一方で中国はウクライナとの戦争が地域の不安定化につながりかねないと早期停戦を求めており、5月にはブラジルとともに独自の和平案を発表している。ロシアとの緊密な関係を誇示し欧米を牽制しつつも、ロシアとウクライナの「仲介役」を果たすことで中国の平和イメージを高め、世界政治をリードしようと狙っているのだ。もっとも同案は対話による交渉が唯一の解決策だとし、講和会議開催を支持するが、恒久的な解決策ではなく、戦場の拡大防止など応急的な措置に軸足を置くもので、プーチン大統領の支持も得やすいよう露軍のウクライナ領からの撤退も求めておらず骨抜きの和平案だ。

さらに11月に入るとロシアのショイグ安全保障会議書記が中国の王毅外相と北京で会談、今年1月に発足する第2期トランプ政権への対応などを協議したものと思われる。

2.周辺諸国との関係改善

中印関係安定化

対露関係の強化と並行して、中国は周辺諸国との関係を安定化させる動きを見せている。なかでもともにBRICSやG20の主導役としてグローバルサウスの支持獲得で歩調を合わせるインドとの関係を安定化させる必要がある。中印紛争以来、中国とインドは国境線を巡る対立が続いており、小競りあいが絶えない。緊張が続くインドとの関係を改善、安定化させ日米豪印の枠組み(QUAD)の連携に楔を打つことで、インドを西側同盟から切り離すことも期待できる。また背後を警戒することなく中国は太平洋方面への進出に専念できる利点もある。

こうした思惑から24年9月、王毅外相はインドのドバル国家安全保障担当補佐官とロシアで会談し、対立が続く中印の国境問題について議論し、関係改善に向けた対話の維持で合意。「関係安定化は両国の長期的利益に合致する」との見解で一致した。首脳会談に向けての下調整である。そして10月23日、習近平国家主席とインドのモディ首相が訪問先のロシア中部カザンで会談した。両首脳の会談は2019年以来5年ぶり。両国軍は2020年、インド北部ラダック地方の係争地で衝突。インド側20人、中国側4人の死者が出て関係が悪化し、以後首脳会談は途絶えていた。

習主席は、「競争相手ではなく協力パートナーであるという共通認識を堅持し、ともに発展するための道を探っていくべきだ」と強調し、モディ首相も「両国の関係は、世界の平和と繁栄、安定にとっても重要だ」と述べ、双方が関係改善を目指す姿勢を示した。会談では4年前国境地帯で両国の軍どうしが衝突し関係が冷え込んだことを踏まえ、特別代表団による対話を通じて国境地帯の平和と安定を維持するとともに、係争地の問題を解決する方策を模索することで合意した。その上で、両国関係の安定に向けて外相をはじめあらゆるレベルで対話を行うことで一致した。

インド外務省の発表によれば、中国との間で国境の係争地に関するパトロールの取り決めについて合意が成立。インドメディアは、両国軍は係争地の実効支配線周辺のパトロールを月2回実施し、人員を15人とする内容だと報じた。

トランプ2.0の衝撃をかわすため中国がインドに接近した一方、インドも中国からの投資を呼び込むなどして経済関係を活発化させ、国内製造業の育成に繋げていきたい思惑がある。長年の国境問題を巡る対立で双方の不信感は根強いものがあるが、米大統領選後の国際情勢が見通せない中、両首脳が冷え切った関係の修復へと歩み寄ったことで、中印対立の原因だった国境係争地の対立はひとまず棚上げされた。

ASEANN諸国への影響力拡大

中国はASEAN諸国にも接近、距離感を縮め影響力拡大に動いた。10月10日 東南アジア諸国連合(ASEAN)各国と中国の首脳会議がラオスの首都ビエンチャンで開かれた。

出席した中国の李強首相は「中国とASEANは、それぞれ14億と6億以上の人口を抱える2大市場だ。市場間の接続強化こそ重要だ」と述べ、中国との経済・貿易協力の重要性を力説した。また李氏は自由貿易協定(FTA)改定で合意したとし、「巨大市場を作り出し、東アジアとの経済統合が実現する」と表明した。李氏は滞在中、ラオスやカンボジア、タイ、シンガポールの首相らと相次いで個別に会談。投資の拡大や鉄道などのインフラ建設の加速を掲げ、友好協力を前面に押し出した。

ASEAN加盟国の中でも、ラオスとカンボジアは中国に近い。ラオスは長年中国から多額の財政支援を受け、経済発展やインフラ整備などを強化し、近年では首都ビエンチャンと中国南部・昆明を結ぶ高速鉄道が中国の資金によって完成した。カンボジアも中国による一帯一路プロジェクトを受け容れ、湾岸施設や交通インフラなどを強化し、多くの中国企業がカンボジアに進出している。首都プノンペンを通る環状道路は習近平国家主席の名前を冠して習近平大通りと命名された。カンボジアの学校では英語より中国語が重視されるケースも珍しくない。

フィリピンの孤立化

中国は経済と開発援助を梃子に東南アジア諸国連合(ASEAN)への影響力拡大に努める一方で、加盟各国に個別に接近、分断懐柔を図りASENが一致結束して中国に対処する事態を阻止しようと画策している。そうすることで南シナ海の領有権問題で中国と激しく対立するフィリピンの孤立化を図り、さらにフィリピンを支持する米国の干渉を排除しようと考えている。

世界の各地域、各国で微笑外交を演じている中国だが、フィリピンに対し融和の姿勢を見せないのは、南シナ海が重要なシーレーンに位置し、そこを扼すことで西側諸国を牽制もできること、また水深が深く中国原潜が潜む場所として適していることなど戦略的に重要な地域にあたるからだ。フィリピンの背後に米国が付き軍事連携を強化していることも対立姿勢を弱めない理由だ。

李氏はASEANとの会議後、フィリピンと同様中国との間に領有権問題を抱えるベトナムに直行。中国の首相としては11年ぶりの訪問で、12日のトー・ラム共産党書記長との会談では「南シナ海の平和と安定」を維持する方針を確認した。前日には習近平国家主席が北京でベトナム共産党のルオン・クオン書記局常務と会談するなど中国は矢継ぎ早のハイレベル交流でベトナム重視の外交を示した。やはり中国と領有権問題を抱えるマレーシアは中露が主導する新興国グループBRICSへの加盟申請中であり、加盟支援で懐柔を狙っている。

各国首脳と精力的に会合を重ねた一方、李強首相は10日のASEANと中国の会合で中国を痛烈に批判したフィリピンのマルコス大統領とは会談の場を設けなかった。マルコス氏は11日の東アジアサミット(EAS)でも中国を批判、「再発防止のための緊急の取り組みが必要だ」と訴えた。米国のブリンケン国務長官も「中国の違法な行動が危険さを増している」と続けた。これに李強首相は「国際法の順守に努め、当事国との意見の違いは話し合いで対処している」と反論し「域外国」とする米国の干渉を牽制した。ASEANと中国は2026年までに紛争回避のための行動規範(COC)を策定することで合意しているが、中国は交渉を長引かせており、策定までの具体的な道筋は立っていない。

フィリピンの孤立化とASEANN諸国への微笑外交で影響力を強めている中国に対し、米国のバイデン大統領は一連のASEANの首脳会議に2年連続して欠席。2023年はハリス副大統領が、2024年はブリンケン国務長官が出席した。米大統領の2年連続の欠席は、米国の存在感の低下を加速させている。

シンガポールのシンクタンク「ISEASユソフ・イシャク研究所」が24年1〜2月、ASEAN10か国の研究者や市民団体代表、政府関係者ら約2千人を対象に「米国と中国の選択を迫られた場合、どちらの国を選ぶか」と質問したところ、中国との同盟を選んだ回答は過半数の50.5%を占めた。米国は49.5%だった。23年の前回調査では米国が61.1%、中国が38.9%で、中国を選ぶ人が初めて米国を上回った。

今回の調査ではマレーシア、インドネシア、ラオス、ブルネイの各国で中国の支持が顕著に増加し、7割を超えた。いずれも巨大経済圏構想「一帯一路」などで中国による貿易、投資が拡大している国だ。ASEAN各国は「遠い米国」より「近い中国」に傾斜しつつある。中国はASEANにとって不可欠なパートナーとしての地位を確立。「一帯一路」政策や南シナ海での膨張政策に批判はあるものの、中国がASEANの開発ニーズに対応し影響力を深めていることは疑いを得ない。

ミャンマーでも影響力を拡大

ASEAN加盟国のうち、内戦状態が続くミャンマーでも中国の影響力が強まっている。21年2月、国軍がクーデターを起こし政治の実権を握ったが、国際社会からの孤立に加え、民主派や少数民族武装勢力の激しい抵抗を受け、軍事政権は完全に行き詰まっている。

そのため本来は中国への警戒心が強い国軍も、いまや中国の仲介に頼らざるを得ない状況に追い込まれている。他方、ミャンマーでの経済利権の確保や紛争の火の粉が中国領に広がらぬようにするため、中国も軍事政権支援の立場を強め出している。24年10月には、ミャンマー西部ラカイン州チャウピューで経済特区の開発を進める中国とミャンマー国軍が特区を守るための合同警備チームを立ち上げた。インド洋に面するチャウピューは中国の「一帯一路」事業の拠点で、中国南部の雲南省まで繋がる石油・天然ガスのパイプラインが敷設されており、両国にとって重要な経済拠点だからだ。

また最近、軍事政権の打倒を掲げ戦っている少数民族武装勢力の一部が国軍との和平交渉に応じる態度を相次いで表明している。ミャンマー北東部シャン州では一昨年10月以降、3つの少数民族武装勢力が共闘作戦を展開し、ミャンマー軍の拠点を次々と占拠するなど攻勢を強めていたが、共闘作戦に加わっていた武装勢力のミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA)は24年12月、「直ちに戦闘を停止し、中国による和平の仲介に積極的に協力する」との声明を出した。MNDAAと共闘していたタアン民族解放軍(TNLA)も11月、中国の仲介によるミャンマー軍との和平交渉に参加する意向を表明している。軍事政権支援の立場を強める中国が武装勢力に圧力を加え始めている模様だ。このほかにも中国はモンゴルやアフガニスタンとも関係強化の動きを見せている。

3.グローバルサウスの取り込みと自由貿易の擁護者

中国はロシアとともに主要新興国でつくるBRICSを主導し、グローバルサウスの取り込みを図るとともに、自由貿易の擁護者は米国ではなく中国だとの印象操作によってトランプ新政権を牽制し、国際社会における自らの影響力拡大に腐心している。そのような外交を習近平国家主席自ら展開させたのが、昨年10月のBRICS首脳会議や11月の南米歴訪だった。

BRICS首脳会議で中露の連携誇示

24年10月ロシアで新興国グループBRICSの首脳会議が開かれた。23年8月の首脳会議では、エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦(UAE)、サウジアラビア、アルゼンチン6カ国の新規加盟が発表された。今回は加盟国拡大後初の首脳会議で、議長国ロシアの発表では36カ国の代表が参加。ロシアの外交イベントとしては過去最大規模になった。ロシアは会議のテーマに「公平な世界の発展と安全保障に向けた多国間主義の強化」を掲げた。採択された「カザン宣言」では「制裁を含む一方的な強制措置が世界経済や国際貿易に及ぼす悪影響を深く懸念する」と明記し、欧米の対露経済制裁を批判。BRICS拡大に向け新たに「パートナー国」の枠組みを設ける方針も盛り込まれた(図表1参照)。

ウクライナを侵略したロシアは、国際社会からの厳しい非難や経済制裁に苦しんでいる。そのためプーチン大統領は、BRICS加盟国からの支持に加え、グローバルサウスと呼ばれる新興・途上国を積極的に取り込み、BRICSを欧米への対抗軸に発展させるとともに、ロシアは孤立しておらず、欧米ではなくロシアこそ世界の多数派に位置しているとアピールしたいのだ。

プーチン大統領はBRICS首脳会議での演説で、世界は欧米一極集中ではない「多極世界」の形成が進む激動の時代にあると強調。新たな秩序による安定の回復が「国際社会の多数派の願望」であり、そのためにBRICSが求められていると主張した。習近平国家主席も歩調を合わせ、「我々は世界の統治システム改革の先導者にならなければならない」「(BRICSの結束を通してグローバルサウスの)団結と協力の新章が開かれる」と述べ、さらに中国が先行する再生可能エネルギーなどの分野で加盟国に協力する意向を示した。近年存在感を増しているグローバルサウスを引き込み影響力を強め、欧米に対抗しようとする点で中国はロシアと同じ立ち位置にある(図表2参照)。

習近平国家主席の南米歴訪:一帯一路でペルーとの関係強化

BRICS首脳会議に続き、習近平国家主席は11月、ペルーで開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議とブラジルでの20カ国・地域首脳会議(G20サミット)出席のため南米歴訪に出発した。中南米は伝統的に米国の影響力が強い地域だが、近年では中国が巨大な経済力を梃子に存在感を拡大。南米一の経済大国ブラジルをはじめ複数の国が中国を最大の貿易相手国としている。中南米20か国のうち14か国が一帯一路に参加しており、中国はさらに増やしたい考えだ。また中南米は台湾と外交関係を持つ国が多く、習政権は2017年以降台湾との断交を迫る動きを加速させ、パナマを皮切りにニカラグアやホンジュラスなどの切り崩しに成功している。

習氏はペルー到着時に談話を発表したほか、地元紙に寄稿し、国際協調や開放型経済の構築に意欲を表明。「米国第一」を掲げるトランプ次期米大統領に対抗し、単独主義や保護主義に反対する議論を展開した。

習氏の訪問に合わせ、リマ近郊のチャンカイ港が開港した。同港建設は習近平政権の進める「一帯一路」事業の南米における目玉事業と位置付けられており、中国国有海運大手の中国遠洋海運集団(COSCO)が60%を出資。「米国の裏庭」とも呼ばれる地域での中国の存在感を印象付けるとともに、米中通商摩擦の激化を見越し、南米市場とのパイプを強固にする狙いがある。

開港式にオンラインで演説した習氏は、チャンカイ港が「アジアと中南米をつなぐ玄関口になる」と述べ、貿易拡大に意欲を示した。ペルー議会はCOSCOに港の独占運営権を認めており、チャンカイ港はCOSCOが中南米で運営する初めての港となる。港の水深は中南米で最も深い18メートルで世界最大級のコンテナ船も寄港でき、貨物取扱量は首都リマ近郊のカヤオ港と合わせると南米最大の規模となる。チャンカイ港から太平洋を横断して中国に直行するルートは、メキシコや米国を経由する従来航路に比べ、輸送時間を10日程短縮できる利点もある。

ペルーの最大貿易国は2014年以降、米国から中国に変わり、今や貿易総額の約3割が中国との取引だ。一方中国は電気自動車(EV)に欠かせないリチウムイオン電池のためのリチウムや鉄鉱石、銅などの資源をペルーに頼っており、経済安全保障を確保するうえでペルーは重要な位置を占めている。米国は中国のチャンカイ港の軍事利用を警戒しており、ペルーのボルアルテ大統領と会談したバイデン大統領は、インフラ投資では「非常に高い透明性」を維持することが重要だと念を押した。

ブラジルとの連携:戦略パートナーシップから運命共同体へ

ペルーに続き習近平国家主席は20カ国・地域(G20)首脳会議出席のためブラジルのリオデジャネイロを訪問した。中国とブラジルは、ロシアが侵攻を続けるウクライナ問題の「仲介役」に名乗りを上げて連携を強めている。習氏はここでも地元紙に寄稿し、グローバルサウスは国際社会で存在感を高めているが「発言や要求は十分に聞き入れられていない」と批判。国際秩序を「公正で合理的な方向へ発展させるべきだ」と訴え、国際通貨基金や世界銀行、世界貿易機関といった国際機関の組織改革を進め、グローバルサウスの発言権を強化しなければならないと主張した。また中国とブラジルを「東半球と西半球の二大発展途上国」と位置づけ、互いを国際組織で協力してきた「多国間主義の守護者だ」と強調。両国は「責任ある大国として役割を果たす」と表明した。

G20首脳会議でも、習氏はグローバルサウスへの支援強化など多国間主義を堅持すべきとの考えを示し、各国がトランプ次期大統領の再登板に戦々恐々とする中、中国の国際貢献をアピール、「頼れる大国」としての存在感を誇示した(図表3参照)。議長国のブラジルは習氏を国賓待遇とし、首脳会議の日程終了後、個別に首都ブラジリアに招待して厚遇した。習氏はルラ大統領と会談。両者は、ブラジルの産業育成やインフラ整備などの開発戦略と中国の「一帯一路」構想を連携させることで一致。農業や貿易を含む37分野で関係を強化することでも合意した。さらに両国は2国間関係を「グローバル戦略パートナーシップ」から「運命共同体」に格上げした。ブラジルが「一帯一路」事業に参加するかどうか注目されていたが、ルラ大統領は参加はせず「連携」に留めた。欧米各国との関係に配慮したと見られる。一連の南米歴訪で習主席は16か国の首脳と会談し、精力的に微笑外交を進めた。

4.欧州各国への外交攻勢

グローバルサウスへの攻勢と同時に、中国は欧州にも接近した。トランプ新政権が打ち出すであろう対中高関税やデカップリング政策の打撃回避を図るとともに、西側同盟の分断や足並みの乱れを誘い出そうとの意図が見て取れる。

具体的な動きを見ると、10月には李強首相が欧州連合(EU)のミシェル大統領と会談、李首相はEUにとって中国は環境分野で重要なパートナーだと強調したうえで、中国製の電気自動車(EV)への関税上乗せを避けるようEUに求めた。同月、フィンランドのストゥブ大統領が訪中、習近平国家主席らと会談し、経済や再生可能エネルギーなど多分野での協力強化で合意。同じ月中国はスロバキアのフィツォ首相も中国に招待した。対中通商摩擦を抱えるEU加盟国の切り崩しが目的と思われる。やはり10月には英国のラミー外相も中国を訪れ王毅外相と会談。新疆ウイグル自治区や香港の人権問題などをきっかけに悪化した中英関係の改善を図ることが目的だった。

次いで11月、G20首脳会議に合わせて習氏は独仏英3か国の首脳と相次ぎ会談し、欧州主要国との関係安定化をめざした。ドイツのショルツ首相との会談で習近平氏は「世界第2位と3位の経済規模で重要な影響力を持つ大国として、中国とドイツは長期的かつ戦略的な観点からパートナーシップを強固なものにするべきだ」と語りかけ関係強化を訴えた。またEUが決めた中国製EVに対する追加関税について中国は協議による解決を訴えており、「ドイツが重要な役割を果たし続けることを望む」と述べた。

習氏はフランスのマクロン大統領とも会談。「中・EU関係の発展と世界の平和と安定により大きく貢献すべきだ」と強調。マクロン氏は「EUの中で戦略的自立に基づく立場を推進し、完全な独立のもとで中国と対話できるようにする」と応じた。英国のスターマー首相とも初対面した。政権交代前の保守党政権では関係が停滞しており、英中首脳の会談は6年ぶりだった。習氏は「中英は異なった価値観や社会制度を持つものの、広範な共通の利益を有している」と強調。英国との「戦略的意思疎通」を強め、貿易・投資やクリーンエネルギー、人工知能(AI)のルールづくりなどで連携を促進する意向を示した。習氏は「中英関係の健全で安定した発展の新しい章を共に書き記そう」と呼びかけた。7月に発足した英国の労働党政権は経済成長促進を最優先課題に掲げており、主要交易相手国である中国との関係改善を模索している。ウクライナ情勢についても習氏は一連の会談で積極的に発言、仏、独との首脳会談では停戦を求める立場を説明した。

5.東アジア・太平洋諸国に対する微笑外交の展開

韓国への接近

中国の微笑外交は東アジア諸国に対しても展開された。習近平国家主席はアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議出席のため訪問中のペルーで、石破茂首相や韓国の尹錫悦大統領と立て続けに会談し、2国間関係や経済・貿易協力強化に意欲を示し、中国との間で懸案を抱える近隣国に秋波を送った。

対韓関係を見ると、中国は2017年、在韓米軍の迎撃システム「高高度防衛ミサイル(THAAD)」配備問題をきっかけに、韓国への経済報復措置を取るなど態度を硬化。また尹大統領の台湾情勢を巡る発言や日米との安全保障協力強化の動きにも神経を尖らせてきた。そうした流れを変えるように、24年11月15日、習近平国家主席はペルーの首都リマで尹錫悦大統領と会談。中韓首脳の対面会談は、22年11月以来2年ぶりだった。

会談ではロシアへの北朝鮮派兵の事態を受け、尹氏は朝露の軍事協力問題を取り上げ、中国に建設的役割を果たすよう要求した。習氏は「地域の平和と安定、繁栄を促すため、中韓両国は戦略協力パートナーシップ関係の健全で安定した発展を推進すべきだ」と答え具体的な回答は避けたが、韓国の立場を理解するソフトな姿勢を見せた。また尹氏とは、中韓自由貿易協定(FTA)の推進で一致。尹氏の訪中と来年秋に韓国・慶州で開かれるAPEC首脳会議に合わせた習氏の訪韓を相互に招請した。

対日外交方針の転換:日中首脳会談

米国の同盟国の中で、中国が最も積極的に接近を試みているのが日本だ。尹大統領と会談した同じ11月15日、習近平国家主席は石破首相とも会談。両首脳は日中両国が共通の利益を追求する「戦略的互恵関係」に基づいた包括的な協力を確認、また首脳を含むハイレベルの対話と往来の推進や中国による日本産水産物の輸入再開を段階的に調整していくという9月の日中合意を着実に履行する方針なども確認した(図表4参照)。

習氏は会談で「中日両国は世界そしてアジアにおいて重要な国家であり、両国関係には2国間を超えた重要な意味がある」と強調した。そして「国際・地域情勢は変動と混乱が入り交じり、中日関係は改善と発展の肝心な時期に差し掛かっている」として「石破首相と意思疎通と協力を強化し、中日関係の正しい軌道に沿い、長期にわたる安定した発展を推し進めたい」と述べた。日中の首脳会談は23年11月の米国での岸田・習会談以来1年ぶり。

22年11月に3年ぶりに両国の首脳会談がタイで行われて以降、3年連続しての首脳会談開催となったが、昨年までの岸田首相との会談では見られなかった習氏の柔らかな表情が印象的だった。文字通り微笑外交を演じて見せたのは、トランプ新政権の対中経済政策の打撃を緩和するため、日本との経済関係を回復強化したい思いが中国側に強いからだ。

だが両国の間にはアステラス製薬の日本人社員がスパイ容疑で拘束された事案や、23年9月に広東省深圳市で発生した日本人学校児童の刺殺事件、さらに尖閣問題や中国軍機の領空侵犯、それに中国による日本産水産物の輸入停止など問題が山積しており、ぎくしゃくした日中関係のこれ以上の悪化を食い止めようとする思惑が習氏に働いている。

初の石破・習会談で具体的な成果は得られなかったが、この会談を契機にそれまでとは一転、今後日中間の交流や要人の往来が活発化することが予想される。日本の首相の中国訪問は2019年に当時の安倍晋三首相が日中韓首脳会談に合わせて赴いて以来滞っている。習氏が日本を訪れたのも20カ国・地域(G20)首脳会議を大阪で開いた19年が最後だ。

ハイレベルの往来は外相や国家安全保障担当トップらの間で再開し始めているが、今年は、日本で開催を予定する日中韓首脳会談への李強首相の来日や石破首相の訪中、さらに習近平国家主席の訪日なども視野に入りつつある。中国はこうした交流実現などを通じて日本産水産物の輸入再開などを対日カードとして切ることで、日本からの投資や貿易を引き出し、経済交流を活発化させたい考えだ。

習近平氏の表情が穏やかであったのは、対米重視一本やりの岸田前首相と比べ、日米地位協定の改善や、アジア版NATO創設を提唱し中国の参加もあり得るとする石破首相の方が柔軟性があり、組し易しと踏んだ面もあろう。石破首相と良好な関係を築くことで、日米同盟に揺さ振りをかけることも狙っている。

対日微笑外交始動:ビザ免除再開・訪中団厚遇・領空侵犯再発防止に努力

日中首脳会談後、直ちに中国はそれまでの厳しい対日姿勢を改め、微笑外交を発動させた。首脳会談から一週間後の11月22日、中国外務省は、日本に対する短期滞在のビザ(査証)免除措置を同月30日から再開すると発表した。一方的なビザ免除の動きは日本側当局を驚かせた。それまで日本政府が経済界の要望を受けてビザ免除再開を繰り返し求めていたが、中国側は中国人の訪日でも同様に免除する「相互主義」を主張し、再開に応じてこなかったからだ。

この決定は、11月30日から来年12月31日までの措置だが、ビジネスや観光などの目的による30日以内の短期滞在のビザなし渡航が可能となる。従前中国は、日本に対して15日以内の短期滞在のビザなし渡航を認めていたが、2020年春に新型コロナウイルス禍を受けて停止していた。短期滞在ビザ(査証)の免除措置は4年ぶりとなる。

ビザ免除の再開は日本との貿易促進が狙いだ。景気低迷に苦しむ中国経済は外資の対中投資を必要としており、トランプ次期政権の発足前に日本との関係改善を急ぎたい中国の本音と焦りが露になった。

次いで11月下旬、訪中した関西財界の代表団に対し、中国側は共産党幹部が相次いで面会に応じるなど厚遇を見せた。中国への依存が高い関西の企業を繋ぎ留めたい思惑だ。さらに中国政府は、昨年8月中国軍のY9情報収集機が長崎県男女群島沖の日本領空を侵犯した事案について、「気流の妨害に遭い、不可抗力で短時間領空に入った」と領空侵犯の事実を認めた上で、気流の影響だったとして再発防止に努めると回答し、外交的に解決する姿勢を見せた(11月19日)。

その2日後、董軍国防相は訪問先のラオスで開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)拡大国防相会議に合わせ、5カ月ぶりとなる日中防衛相会談に臨んだ。米国の台湾への武器売却を理由に、中国はオースティン米国防長官との米中国防相会談は拒否しており、日米に対し対照的な動きを見せた。

さらに11月23日には、中国が日本の排他的経済水域(EEZ)内である沖縄県・尖閣諸島の北西約80キロに設置したブイをEEZ外に移動させる意向を水面下で日本側に伝えてきたことが明らかになった。ブイは昨年7月に日本側が確認し、以後、日本が何度も撤去を求めてきたが、これまで中国は撤去に応じてこなかった。一連の微笑外交からは、日本との関係改善を望む中国の強い意図がはっきりと窺える。

豪州との関係も改善

さらに中国は12月に入り、豪州との関係改善にも乗り出し、中国が豪州の食肉処理場に科していた制裁を解除することで豪州政府と合意した(12月3日)。

中国は2020年、商品表示に問題があるとして複数の食肉処理場を対象に中国への輸入を禁じた。その後、段階的に制裁を解除してきたが、2つの処理場が対象に残っていた。今回の措置で2020年以降、中国が豪州産品にかけていた貿易制裁が全面解除となった。

6.微笑外交の狙い

以上、トランプ2.0の衝撃に対応するための、いわば「トランプシフト」とも呼べる中国微笑外交の経緯を概観したが、そこからはどの国や地域に対しても、大国としての力の威圧を極力抑え、ソフトなアプローチで相手国に接する姿勢が共通して見て取れる。中国がそうしたいわば「微笑外交」を演出する狙いや思惑は次のように纏めることができる。

①新興国に対しては「一帯一路」構想を軸とした経済支援や投資の提供を約束し、グローバルサウスの取り込みを図る

②日本や欧州諸国に向けては経済・通商関係の強化を働きかけ、米国からの経済的威圧やデカップリングで中国が蒙る打撃を少しでも解消するとともに、米国と同盟国との間に楔を打つ

③対立する案件や懸案事項を抱えている周辺諸国に対しては問題の棚上げや解決に向けた努力姿勢を打ち出し関係の改善を促す。

さらに

④多国間主義や開放的な国際秩序を維持する重要性を強調し、中国がその先導役を果たすと高らかに宣言することで、国際社会における中国の存在感や影響力拡大を図ると同時に、米国第一主義や一国主義を押し進めるトランプ政権を牽制する。

そして、微笑外交の展開にあっては

⑤ロシアとの緊密強固な関係を基盤とし、対露連携の下でともに世界の多極化を進め、米国主導の国際秩序打破をめざす

要すれば、「米国が狙う中国の国際的な孤立を回避すること」、「外交関係を安定させ停滞する国内経済の回復を促すこと」、そして「世界での存在感を高めること」が微笑外交の要諦といえる。

中国はロシアと共に新興・途上国を味方につけ、また西側同盟に揺さぶりをかけ、米国に対抗する戦略を今後も進めるとみられる。「世界の多極化が進めば、中国には有利だ」と清華大学戦略・安全研究センターの達巍教授は指摘する。米国の求心力が低下する程中国が幅広い国々と連携する余地が大きくなるとの計算が窺える。

7.微笑外交の問題点とその限界

平和の仲介役イメージの虚飾

それでは、トランプ2.0を前に習近平政権が活発に進める微笑外交は中国の意図するような効果を挙げられるのだろうか。中国は微笑外交の中で、「平和の仲介役」という平和イメージの醸成に努めているが、ロシアのウクライナ侵略をめぐり、西側からは中国がロシアを支援しているとの批判が拭えない。中国はウクライナ侵略に伴い欧米から経済制裁を科されたロシアに対し直接的な軍事支援は見合わせているものの、汎用品や半導体などの対ロ輸出を拡大させ、ロシアの戦力を下支えするなどロシアの侵略を間接的に支援している。

また最近ではロシアが中国でウクライナ侵略に利用するドローン(無人機)の開発や生産を進めていることを容認している実態が明らかになった。ロシア政府系の軍需企業アルマズ・アンテイの傘下企業が、中国で専門家の協力を得て長距離攻撃型の無人機を開発、飛行試験を実施したとロイター通信が伝えており、中国の工場で量産体制が整い、ウクライナでの前線に投入できる状態になったとしている。ロシアが中国製の装甲車を戦場で使用しているとの情報もある。

こうした中国のロシアに対する事実上の戦争協力姿勢に対し、北大西洋条約機構(NATO)は24年7月の首脳会議宣言で、中国をロシアの対ウクライナ戦争における「決定的な支援者になっている」と痛烈に非難し、兵器への転用が可能な物資や原材料の輸出などロシアの侵略戦争を支えるすべての物的、政治的支援の停止を求めた。ストルテンベルグ事務総長は「ロシアを支援し続けるなら中国は代償を払うことになる」と警告を発している。

米国の下院は、習近平氏と中国共産党への制裁法案を超党派で可決。ブリンケン米国務長官は、中国外相の王毅との会談で、「北京が一方で平和を望んでいると言いながら、他方でプーチン大統領の侵略を助ける行動を取ることは整合性がない」と批判した。主要7カ国(G7)外相会合も、ロシアの軍需産業を中国が支援しているとして「適切な措置を取る」との共同声明を発表。中国に対し軍民両用の物品の対露輸出停止を求めた。ウクライナ戦争終結の条件に関しても、中国は占領地からの露軍撤退を求めず明らかにロシア寄りだ。トランプ次期米大統領は中国を関与させず、プーチン大統領との直談判で戦争解決を図るシナリオを検討している。

そのうえ中国はイランとも関係を深め、同国が輸出する原油の約90%を購入するだけでなく、イランや親イラン武装勢力に軍事転用可能な技術や部品を提供している。米議会の超党派諮問機関「米中経済安全保障調査委員会」が11月に公表した年次報告書で明らかにされた事実だ。しかも南シナ海での傍若無人な行動や台湾に対する威圧政策は一向に収まらない。いくら微笑外交を繰り広げても、中国外交のこうした裏の顔への批判は止まず、中国の思う程には平和大国としてのイメージ作りは効果を上げていないのが実態だ。

中国は多国間主義・自由貿易の旗手足り得るか

米国一国主義を唱えるトランプ新政権とは対照的に、中国は保護主義や高関税政策に反対、多国間主義の下で開かれた自由貿易の体制を擁護する決意を繰り返し表明しているが、果たしてその実行可能性は高いのか。

習近平氏は第1期トランプ政権が発足する直前の2017年1月、スイスで開かれた世界経済フォーラム(WEF)の年次総会(ダボス会議)で「保護主義は自ら暗い部屋に閉じこもるようなものだ」と批判、中国は開かれた国際貿易秩序を言いするため「責任ある大国」として行動すると 演説し、高い評価を得た。

しかし、その後の中国は経済の自由化や対外開放よりも「国家の安全」を前面に打ち出し、社会・経済の統制を徹底強化する路線を走った。新疆ウイグル自治区で少数民族への抑圧を強め、香港では民主化運動を弾圧した。現実の中国はトランプ政権と同様の内向き政策に陥った。トランプ氏が米国のリーダーに返り咲いた今回、中国の出方が注目されているが、トランプ政権に対処し、また経済安全保障の強化を図るため、先端技術の輸出禁止やレアメタルの対米輸出制限など既に保護主義的な政策を打ち出している。

16年間の首相在任中に12回も訪中するなど欧州一の親中派として知られたメルケル前独首相はその回顧録の中で様々な事例に言及し、習近平国家主席はじめ中国の政治家は多国間主義を口にしているが「口だけだ」と切り捨てた。口では多国間協力と相互利益を掲げるが、実際には力で全ての問題を解決しようとしていると中国外交の実態を厳しく批判する。この国が言葉通りの開かれた国際貿易秩序の擁護者となる可能性は前回同様に低い。国柄や共産党独裁の体制が変わらぬ限り、戦術的な巧言に終わるだろう。

またBRICSを自国の影響力拡大の道具に利用しようとする中露の思惑も成功しているとは言い難い。一昨年新規加盟が発表されたアルゼンチンは、その後一転して不参加を表明。ロシアの発表とは異なり、サウジアラビアも未加盟を表明している。プーチン氏は「パートナー国」の創設に関し、「30カ国が協力や加盟に関心を持っている」とアピールしたが、具体的な国名はいまも明らかにされていない。インドやブラジルは加盟国拡大に慎重であり、グローバルサウスの国々にとって最大の関心事は自国経済の発展であり、米中露対立への加担ではない。BRICSが反欧米色を強めれば強める程加盟に躊躇するグローバルサウスは増えるだろう。

山積する国内問題:微笑外交の足枷にも

攻めの姿勢が目立つ外交とは対照的に、中国国内に目を転じれば、習近平政権の足元は揺らいでいる。経済の停滞をどのように解決するか道筋が描き切れておらず、不動産不況に歯止めがかからず、景気の低迷が長期化している。失業率は高止まりで推移、大学を卒業しても就職先が見つからないなど雇用環境も厳しい。厳しい対中政策を公言しているトランプ新政権の発足で、さらに中国の経済は厳しさを増すことが予想される。

その一方、かつての産児制限のツケで急速な少子高齢化により今後働き手が減少し、現役世代の社会保障負担は積み重なる。そのうえ近年、共産党による統制の強化が著しい。

人々の間に「社会への不満」が急速に広がっており、凶悪事件も多発している。習氏の外遊とほぼ同時期に、広東省珠海市で男が自動車で人をはね78人が死傷する事件などが起きている。苦しい経済状況から抜け出すため、習近平政権は日本や西欧諸国に秋波を送り、中国への投資や貿易の拡大を求めているが、不当逮捕の横行や統制の強化、治安の悪化を理由に中国から駐在員を引き上げたり、対中貿易に消極的になる外国企業が増えている。昨年、国際協力銀行(JBIC)が日本企業に今後の有望な海外の進出先を尋ねた調査では、中国と回答した企業の割合が一昨年から11ポイント減少し17%まで低下し、1992年の調査開始以来最低になった。

共産党が対処療法に留まり、抜本構造的な経済改革に乗り出す姿勢も弱く、経済状況の急速な改善は望み薄である。そのため国民の不満を逸らすために習近平政権が対外脅威を煽る可能性もある。もし台湾への武力行使や南シナ海、尖閣諸島などでさらなる威圧的行動に出れば、微笑外交の看板は忽ち崩れ去り、国際社会から強い批判と反発を招くことは必至だ。

8.結語 日本の対中戦略

まず指摘すべきは、中国の微笑外交の罠に嵌ってはいけないということだ。これまでから中国は、自らの立場が苦しくなると、それまでの姿勢とは一転、手のひらを返したように威圧強権外交から微笑外交に転じてきた。ソ連の脅威に対処するための日中正常化交渉や天安門事件で世界から孤立した状況を打破するため、日本に接近してきたのはその一例だ。

その際、日本が中国の対日姿勢の変化を好機と捉え、対中姿勢を緩和させて日中友好の促進を図ろうとしても、やがて苦境を脱した後、中国は再び態度を従前のような威圧高邁な姿勢に舞い戻ってしまうのが常であった。今回の微笑外交も恐らく過去と同様の経緯を辿ることになろう。

だがそうではあっても、日本としては、我が国への接近を試みる中国の動きを活かし、両国間に横たわる案件解決に動くことは重要だ。中国で暮らす邦人の安全確保や不当に拘束されている日本人5人の早期釈放を強く求めるべきである。ただその際、日中関係改善に見せる中国の動きはあくまで戦術的なもので一過性に終わることを理解しておく必要がある。微笑外交の本質を見誤らず、日中関係改善について安易で楽観的な展望を抱くことは危険だ。

石破首相は習近平国家主席との会談で、「戦略的互恵関係」の推進を確認した。だが戦略的な互恵は友好親善や同盟関係とは異なる。努めて互いの利害の共存をめざすということに過ぎない。第1次安倍政権で「戦略的互恵関係」を打ち出した後、中国は南シナ海や尖閣諸島・東シナ海、台湾海峡などで現状変更を企図する威圧的な行動を重ねており、岸田政権は2022年末の安保3文書で、こうした中国の動向を「戦略的挑戦」と断じている。

また先にも触れたように、微笑外交を展開する一方、中国がロシアやイラン、北朝鮮と権威主義枢軸(CRINK)の中心国家として、世界の多極化や米国秩序の打破を目指している国であることを見落としてはいけない。もっともCRINKは互いの利害だけで結び付いている間柄に過ぎず決して一枚岩ではない。例えばロシアと中国の思惑にはズレがある。プーチン氏は中露関係を「史上最高」と誇示するが、中国は「平和の仲介役」としてブラジルと共にウクライナ戦争終結に向けた和平提案を行うなど中国がロシアの戦争に加担しているとの印象を拭うことに必死だ。

また最近ロシアと北朝鮮が急速に接近、有事の軍事援助などを規定する無期限の「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結し同盟関係に入った。そしてウクライナ戦争を戦っているロシアを支援するために北朝鮮が武器の提供や兵力を派遣しており、その見返りにロシアが北朝鮮に核・ミサイル・原潜技術などを提供するのではないかと危惧されている。

朝露の関係強化は、東アジア地域の軍事バランスを不安定化させる恐れがある。また中露朝が一体と見なされることで日米韓や欧州を刺激し、対中包囲網が強まる事態を中国は強く警戒している。それゆえ露朝のいずれとも密接な関係にあるが、中国は両国の軍事連携と距離を置いている。

トランプ政権が日本に厳しい政策を打ち出した場合、微笑外交で日本を中国の側に引き寄せ、西側同盟に揺さ振りをかけるのが中国の意図であるならば、日本も同様のアプローチで切り返せばよい。CRINK相互の思惑の違いや齟齬を巧みに突いた外交を展開し、日本が優位な立ち位置を占められるよう努めることが肝要だ。

(2024年12月19日、平和政策研究所上席研究員 西川佳秀)