1.南スーダンからの陸自施設部隊の撤収をめぐって

PKO協力法25年の歩み

南スーダンに派遣されていた自衛隊の部隊が今年5月に撤収した。現在の政治的論理や社会情勢を考えれば撤収はやむを得ない面もあり、誰が悪いということではないが、個人的には残念だと感じている。

今年は1992年にPKO協力法が成立してから25年というひとつの節目の年である。日本のPKO活動はこれまで粛々と実績を積み重ねてきた。国会における安保法制の審議をめぐっては政府に対する批判も高まったが、これまでも恒久法制定に向けた政府内のいろいろな動きがあり、当時はこのまま永遠に話をしているだけで何も実現できないのではないかと思われた。それを考えれば「駆けつけ警護」の問題やその他の法整備が進み、一定の成果はあったと言える。現場にいる人々にとっての負担感の有無などの点では別の評価もあるかもしれないが、できないよりはできることになっている方が良いというのが私の個人的な所感である。ただし、現実のオペレーションに適応する前に撤収という形になったため、実際にはよくわからない面もある。

PKO協力法25年の歩みは実績と停滞を繰り返してきた。停滞という表現は語弊があるかもしれないが、着々と実績を積み重ねてきた一方で、必ずしも華々しい活躍をしてきたという評価にはなっていない。南スーダンから撤収した後、一部には自衛隊が新たにキプロスのPKOに派遣されるという報道もあるが、現実の動きは見られない。このままの状態が続く可能性が高いのではないか。

日本の国際的立ち位置の変化

PKO協力法25年の歩みの背景として、同法が成立した1992年当時と現在の日本の国際的な立ち位置の違いについて述べたい。香西茂・京都大学教授(当時)が著した『国連の平和維持活動』(有斐閣、1991年)という本がある。国連PKOについて基本書的に書かれている類書がないため、これまで教科書的に使用されてきた。PKO協力法は1980年代終わりから90年代初めにかけて、特に湾岸戦争の終結後、この本に書いてあることを基盤にしながら作られた法律である。

香西氏を批判するわけではないが、この本はPKO協力法が成立した瞬間に時代遅れになってしまったと言わざるを得ない。なぜならPKO協力法が前提としていたものはすべて冷戦時代の国連PKOのあり方だったからである。当時と比べてPKOは活動内容が拡大・進化したのみならず、PKOのドクトリン自体が変わってしまった。

「現在の国連PKOは第何世代なのか」とよく聞かれるが、世代で考えることは有効ではない。またPKO活動が憲章「6章半」と表現されることもあるが、これはそもそもダグ・ハマーショルド第2代国連事務総長による比喩が独り歩きし、本当に「6章半」が存在するかのような幻想が生まれたのである。「集団的自衛権」「個別的自衛権」などと同じく、多くの人が言葉を使っている間にあたかもそれが存在するかのような錯覚にとらわれているに過ぎない。

したがって、PKO協力法は成立の歴史からしてやや時代に取り残された印象がある。1992年に成立してしまったという背景のゆえである。日本が当時の状況から進展していれば随時時代に合わせて修正を重ねることも難しくなかったはずである。しかし、PKO協力法を腫れ物に触るかのように扱ってきたため、時代遅れになっているにもかかわらず誰も触ることができなくなってしまった。

国際情勢から日本の国際的立ち位置を振り返ってみると、25年前は冷戦が終わって日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれ、アメリカが冷戦後の最大の脅威を日本だと考えているという話もあった。ビル・クリントン政権が誕生して非常に実利的に経済的利益を追求し、民主党ならではのやや押しつけ的な貿易交渉もしてくるのではないかと見られていた。アメリカが日本を非常に警戒していて、日米同盟が漂流しているという見方もあった。

このような見方は日本の国力の裏返しでもある。いじめられてばかりいるのではなく、誤解のないように努力はする。場合によっては、そのまま国連安保理の常任理事国になるという積極的な外交目標を掲げることもできるかもしれない。当時はそのような戦略的な外交政策について議論がなされていた時期であった。

中国の台頭

率直に言って、現在の日本の国力は絶対値として停滞していて、相対的には大きく低下していると言わざるを得ない。国連におけるプレゼンスも分担金の支払い額が低下し、負担割合の順位は2位から3位に大きく後退した。しかも日本を抜いたのは中国である。東アジアに中国という常任理事国が存在し、日本との差は著しく広がってゆく。ヨーロッパには歴史的事情からイギリス、フランスという二つの常任理事国が存在するが、このことは非常に評判が悪く、同じ地域から二つの常任理事国が入るのは天文学的に難しいと言える。それでも日本が総会の多数を抑えて何とか中国の拒否権発動を思いとどまらせようと考えているなら、今日の状況は非常に厳しいと言わざるを得ない。

日本のPKOに対する眼差しも常任理事国に「なるからには」「なれるなら」参加するという考え方は、かつては相当程度の説得力があった。しかし今日そのような議論の効力は25年前と比べて明らかな差がある。こうした状況はPKOを実施する立場の人々から見れば、PKOに参加しなければならない、あるいはPKOを外交的に大きく位置付けなければならなないというインセンティブに対する大きな制約となっている。

私自身の体感としても、国際問題に対する日本人の関心は25年前と比べて高まったとは言えず、むしろ内向きになったと感じている。大学でも「国際化」が自然で絶対だと考えている学生の数は減ってきている。南スーダンからの撤収以前に、まず「なぜあんな所に日本人がいるのですか?」という質問に答えなければならないのが現状だ。このような情勢の中でどうPKOを推進していくのか、非常に難しさを感じる。

2.現在の地域紛争をめぐる国際情勢

歴史的な高水準の武力紛争数・犠牲者数

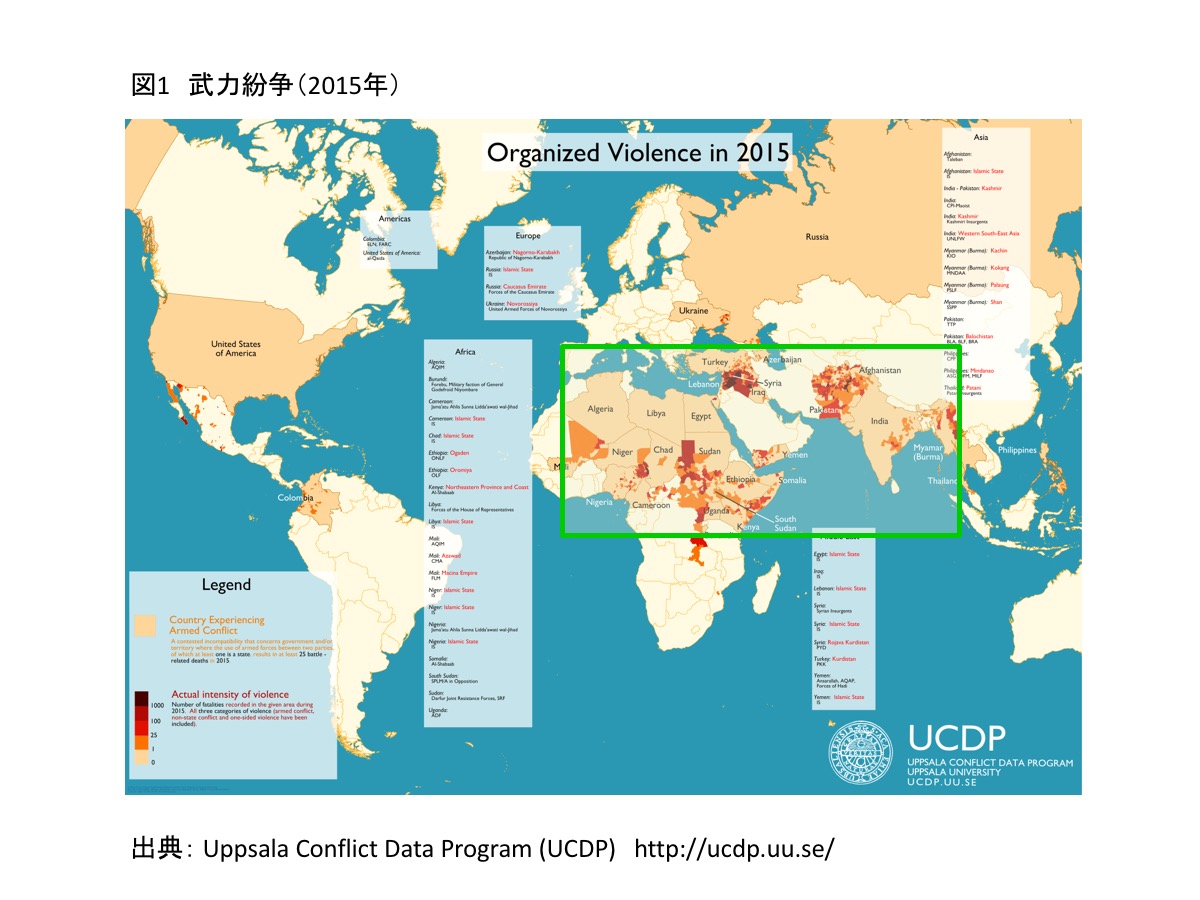

図1はUCDP(Uppsala Conflict Data Program/ウプサラ紛争データプログラム)の統計で、世界で武力戦争が起きている地域を示したものである。激しい戦闘が行われている場所ほど濃い赤色で示されていて、四角で囲ったベルト地帯には大きな三つの中心点がある。その中央に位置する中東は特に濃い色のシリア、イラクを中心としている。そしてベルト地帯の両端で大きく意味を変えながら現在も紛争が続いているのが、南アジアとアフリカである。世界には三つの紛争震源地があり、それぞれが相互に連動している時代になっていると言える。

アジアについて言えば、東南アジア情勢は比較的平穏になりつつあるが、最近のミンダナオの情勢は非常に新しい傾向を見せている。東南アジアの戦争というより国際的ネットワークの中で武力戦争が起きつつあるからだ。IS(イスラム国)はシリア、イラクでは軍事的に制圧されようとしているが、ISが本当に完全消滅するとは誰も信じていない。この新しい現象が東南アジアに飛び火してくる可能性がある。

アフリカは従来から紛争の多発地帯だが、ここ数年、南部アフリカは非常に安定化の傾向を示している。この背景には南アフリカ共和国が経済成長を牽引し、地域のリーダーとして振る舞っていることが影響している。それに対し、かつて「サブ・サハラ・アフリカ」と呼ばれたサハラ砂漠の南側は最近は「サヘル」地域と呼ばれるが、依然として紛争が多発している。この地域の東側にはソマリアのアル・シャバブ、西側にはナイジェリアのボコ・ハラムがいる。またAQIM(アフリカ・マグレブ諸国のアルカイダ)はチャドや中央アフリカ共和国などの国々に影響を与えている。

サハラ砂漠の南側は中東と海を挟んで向かい合っている。サハラ砂漠も「砂の海」であり、その意味では船で渡れる場所にあるのがサヘルである。ソマリアなどは本当の船で、そうでなければ砂の上の船でいろいろなものが入ってくる。それがアフリカ大陸であり、現在も多くの紛争が起きている。

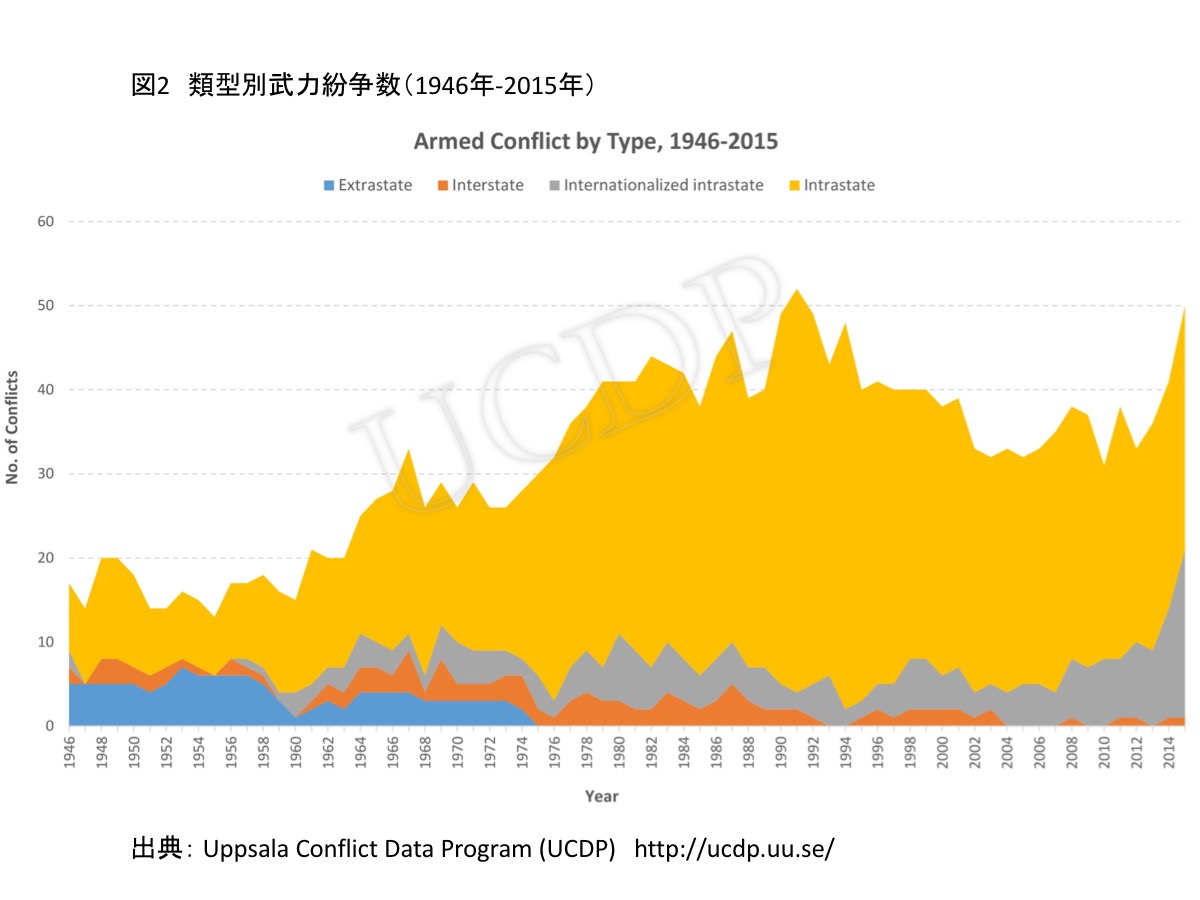

UCDPの統計によれば、1940年代以降、当初10~20件だった武力紛争数は徐々に増加し始める。これは大きな視点で見れば脱植民地化時代の大きな流れの中で国の数が増えていること、そして統治基盤や経済基盤が非常に脆弱で発展途上にある「脆弱国家」の数が増えたことなどが理由である。

国際情勢の不安定化を反映し、武力紛争数は1991年に統計上50件を超えた。冷戦時代に人工的な安定が維持されていた国々が冷戦終結とともに次々と紛争に陥り、武力紛争が一気に増えたのである。その後、国際社会がいろいろと対応をするが、様々な紆余曲折があって増減を繰り返す。しかし、簡単に根絶することはできないものの、2010年頃まではそれなりに武力紛争が減っていたため、当時の国際社会の取り組みは根本的な間違いではなく、着々と努力を続ければよいと考えられていた。

ところが武力紛争数は2010年以降に増加に転じ、現在は再び50件を超える数字になっている。武力紛争犠牲者数も冷戦終結後が統計上最高水準だったが、2010年代にもう一度同じ水準に戻っているのが現状だ。それが現在の我々が生きている時代である。

「国際化した内戦」

武力紛争を類型別に見ると内戦(Interstate Conflict)が多いというのが冷戦期以降の傾向だが、脱植民地化が始まってからはその傾向がさらにはっきりしている。単純に脆弱な発展途上国が世界の圧倒的多数を占めるようになったという事実の反映であるともいえる。

これらの数字はUCDPの匙加減で変化するため、本当の細かい数字を把握するのは難しい。数が増えている原因はUCDPが「Internationalized Intrastate(国際化した内戦)」という概念を使っていることである。国際化した内戦とは、もともと内戦であり、また内戦としての性格を持っているが、明らかに国際化している紛争を指す。本来、国際化すれば内戦ではないはずだが、内戦としての構造も残されている。その典型がシリアである。シリアで起きていることは内戦と定義することもできるが、海外の多様な勢力が影響を与えており、さらに内戦のアクターも独自に国際的ネットワークを持っている。

「対テロ戦争」の時代

2010年以降、紛争が起きている地域とテロ事件が起きている地域は綺麗に一致している。中東のシリアやイラクを中心とする地域、パキスタンやアフガニスタン、そしてアフリカのサヘルの三つがテロ震源地である。テロと紛争が一体となって進展しているのが現在の状況である。その中核は中東であり、その両側に南アジアとサヘルが控えている。

そして中東で対テロ戦争が起こり、紛争の傾向が変わってきたところに「アラブの春」という強大な政治的現象が起こったことで、様々な連鎖反応、化学反応が起きている。その結果として、紛争の絶対数や犠牲者数が右肩上がりの時代に突入しているというのが現況である。

これに対して国際情勢はどうなっているか。雑駁な言い方をすれば、アメリカの国力の低下、中国の超大国としての力の増加も背景にある。ウクライナ問題以降、いわゆる「新冷戦」が始まったと言われ、ロシアも独自の行動をとっている。詳しくは『国際情勢を紐解く5つの視座』(講談社選書メチエ、2015年)に書いたが、冷戦という屋根が取れた後、「対テロ戦争」という大きな世界的規模の屋根がかかっていて、冷戦型の超大国が対峙するという構図とは違い、その影響が地域ごとに異なる形で現れてきている。しかもその中核は実は中東であり、その外周部分に影響を及ぼしているのである。

複雑化する国際情勢

国際政治は複雑化し、普遍的な対応が非常に難しい状態に入った。冷戦が終わった後、湾岸戦争で劇的に示されたように安全保障面では各国が一致団結して対応することが可能となった。そして1990年代に試行錯誤を繰り返した後に、9.11以降の事象として「対テロ戦争」が始まり、米国は単独で行動した。それによって米国から世界に大きな影響を放ったが、2010年代に入ると客体側にあった中東から世界情勢に影響を与えるような地殻変動が起こっている。

これまで国際情勢は普遍的に自由主義が覇権を握っていると言われてきたが、そのような一元的な価値規範の影響力や権威が低下しているという状況もある。特にトランプ政権になって目に見えて普遍主義的な権威が低下し、紛争が拡大している。しかも地域ごとに情勢が違うため、国際社会も総合的な対応をすることが困難になっている。

3.国連PKOの現況と改革の方向性

PKOの規模の変化

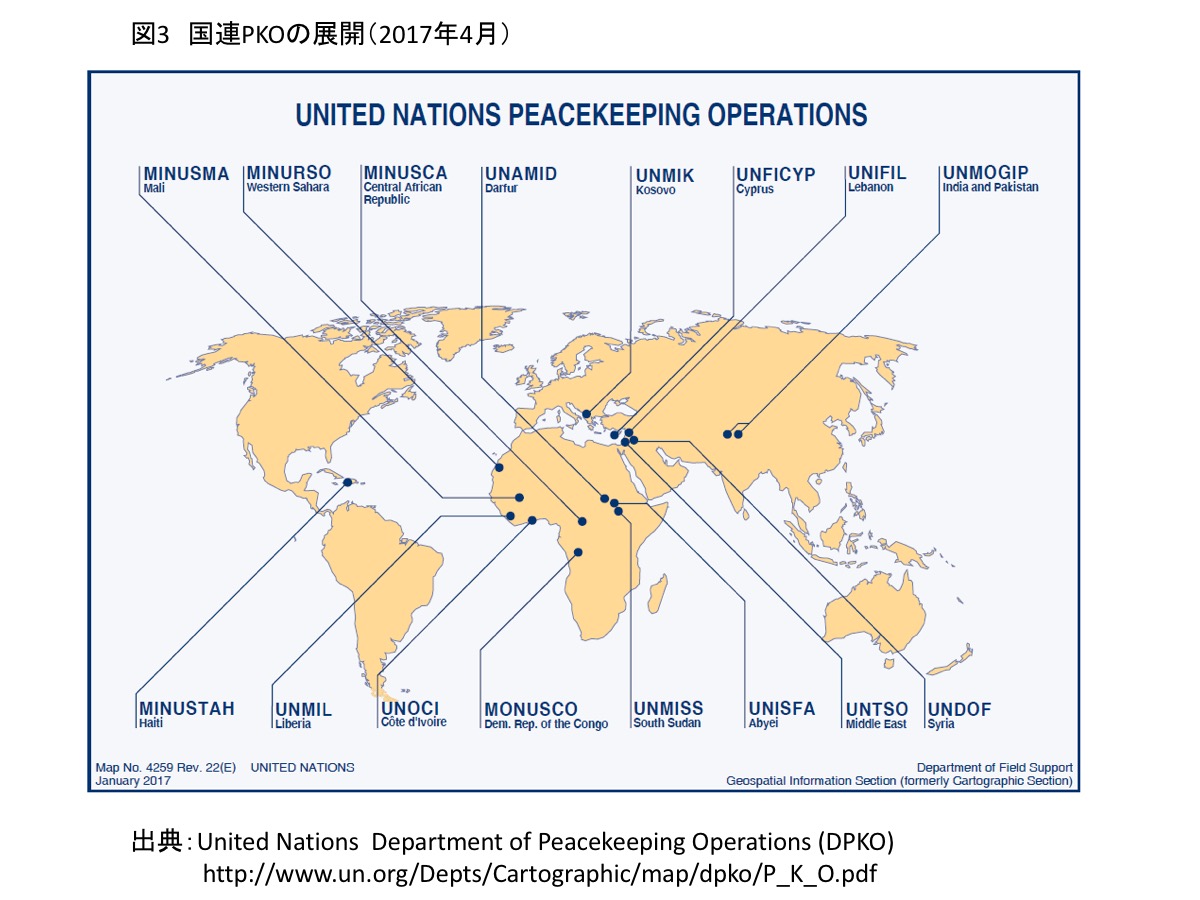

国連PKOはこのような国際情勢、紛争問題を背景に展開している。現在活動中の16のミッションはおもに南アジア、中東、そしてサヘルの三つの紛争震源地に対応している。より詳しく見ると1万人以上の規模の巨大ミッション、あるいは最近のミッションはすべてアフリカのサヘル地域に集中している。中東や南アジアでは1,000人程度の規模である。

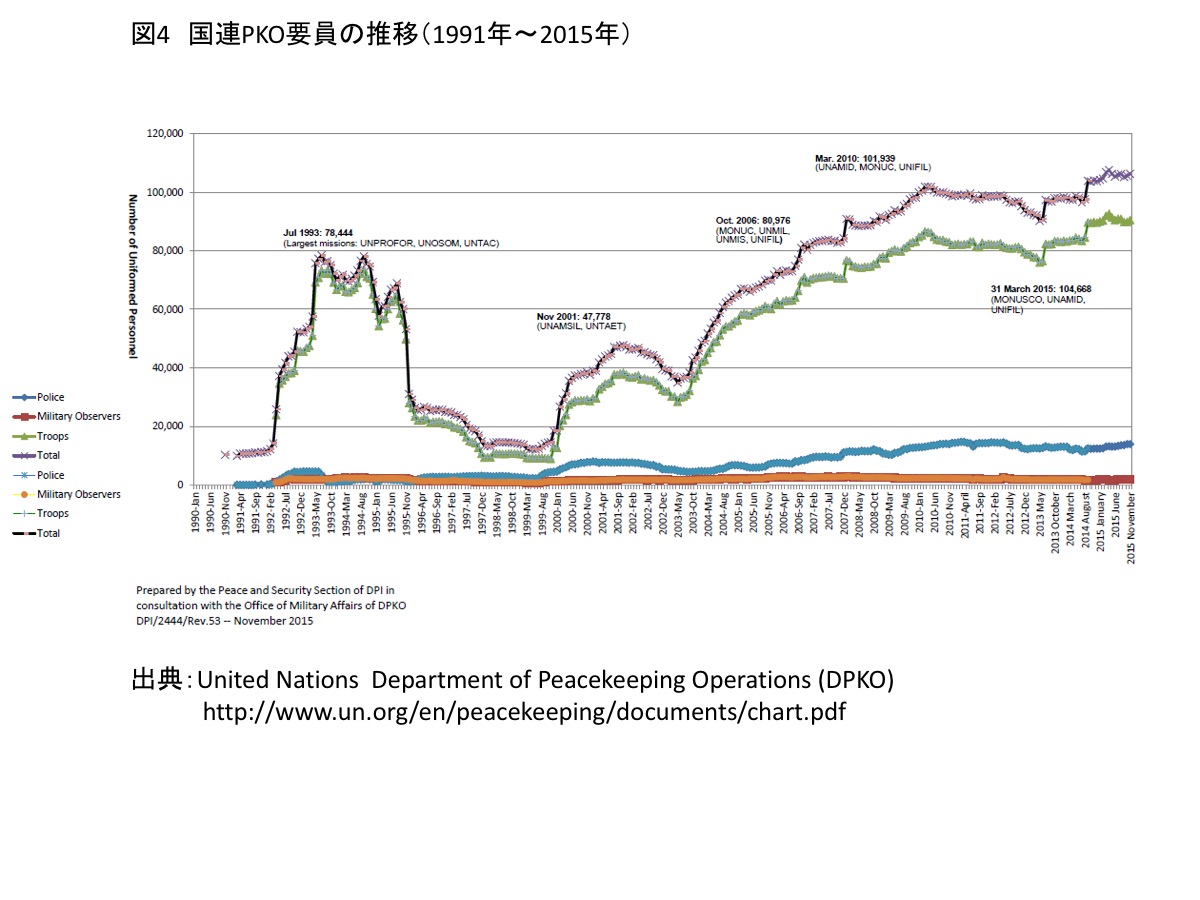

冷戦が終わり、1992年に就任したブトロス・ブトロス=ガーリ第6代国連事務総長は一万人に満たなかった国連PKO要員を八万人規模にまで増員した。しかし評判は芳しくなく、「失敗だ」「成果なき撤収だ」などと言われながらPKOは1990年代後半に暗黒の時代を迎える。1997年にコフィー・A・アナンが第7代国連事務総長に就任し、ルワンダ、スレブレニツァの虐殺に対するPKO活動の反省を踏まえて2000年に『ブラヒミ報告書』が提出された。

1999年からは東ティモール、コソボのオペレーションが始まり、ドクトリンや実際のオペレーションの面でも反転の時が訪れた。PKOは一気に右肩上がりの時代に突入し、一万人程度だったPKO要員は2000年から10年間で一気に十万人にまで引き上げられた。これは制服要員のみの数字であり、文民職員やローカル・スタッフなども含めると十二万人程度に上る。

2009年に誕生した米国のオバマ政権はPKOに親和性を持ちながらも介入には積極的ではなく、この頃からPKO要員の上げ止まりの時代が始まる。それが2010年代の基本的な傾向となった。そして今年就任したトランプ大統領は国連の分担金を半分にしたいと公言している。予算減は人員削減に繋がり、その意味では2010年代の後半から削減の時代に突入し始めている。今年1月にはアントニオ・グテーレス氏が国連事務総長に就任したが、米国の大統領と国連事務総長が同時に変わるのは非常に珍しい。グテーレス事務総長が先手必勝で事務局も努力しているということをどこまでアピールできるのか、今はまだ試されている段階と言える。

2009年に誕生した米国のオバマ政権はPKOに親和性を持ちながらも介入には積極的ではなく、この頃からPKO要員の上げ止まりの時代が始まる。それが2010年代の基本的な傾向となった。そして今年就任したトランプ大統領は国連の分担金を半分にしたいと公言している。予算減は人員削減に繋がり、その意味では2010年代の後半から削減の時代に突入し始めている。今年1月にはアントニオ・グテーレス氏が国連事務総長に就任したが、米国の大統領と国連事務総長が同時に変わるのは非常に珍しい。グテーレス事務総長が先手必勝で事務局も努力しているということをどこまでアピールできるのか、今はまだ試されている段階と言える。

『HIPPO報告書』

国連は2015年に創設70周年を迎えた。60周年や2000年のミレニアムの時にそうであったように、この年は各分野で様々な報告書が出された。開発分野では「ミレニアム開発目標(MDGs)」の後継として「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択され、平和分野では「国連平和活動ハイレベル・パネル(High-level Independent Panel on Peace Operations, HIPPO)」が国連平和活動に関する『HIPPO報告書』を事務総長に提出した。

また国連の平和構築委員会(PBC)、平和構築支援事務局(PBSO)、平和構築基金(PBF)の三つを総称して狭義の「平和構築アーキテクチャー(Peacebuilding Architecture)」と呼んでいたが、これに対する10年目の評価報告書も出された。これについては、5年目の評価はかなり辛辣な内容だったのに対し、10年目の報告では平和構築は三つの機関だけでは限界があることは明らかで、国連全体で取り組むべきだということが繰り返し述べられている。グテーレス事務総長もこのような流れを受け、平和と安全のアーキテクチャー(Peace and security Architecture)についての考え方を再編してゆくようだ。

「政治の卓越性」

『HIPPO報告書』の中心概念として、「政治の卓越性(Primacy of Politics)」というものがある。政治が平和活動の形や実施を動かし、調停、停戦合意監視、和平合意の実施支援、武力紛争の管理、長期的な平和の維持のための努力のいずれにおいても、政治の卓越性が念頭に置かれていなければならないという考え方である。

しかし、政治が重要であることは初めから決まっていることであり、『HIPPO報告書』がそこで何を言いたいのかよくわからない。『ブラヒミ報告書』と比べて明解さに欠ける、まさに政治的なレポートという印象だ。「対テロ戦争」の時代、「アラブの春」以降の複雑怪奇なる国際情勢の中でPKOをどのように意味ある活動としてゆくのか、これはまさに一層高度な政治能力が問われるだろうということを最初に一行書いて欲しかった。

グテーレス事務総長が取り組もうとしている改革も同様であり、今まで以上に複雑な政治情勢をよく分析し、繊細な情勢を踏まえて進めなければならない。新しいオペレーションをすれば新しい活動ができるという時代は終わった。ガラス細工のような政治情勢をどう扱うかということに中心的な勢力を注ぐ必要がある。コフィー・アナン、ジャンマリ・ゲーノの時代とはまた違うということである。

「パートナーシップ平和維持」

『HIPPO報告書』に出てくるキーワードの中でもうひとつ非常に重要なのが「パートナーシップ平和維持(Partnership Peacekeeping)」である。政治の卓越性に対応して、国連以外の機関とのパートナーシップが最大限に活用されなければならないことを強調している。

実は『HIPPO報告書』に先立ち、2015年4月に潘基文事務総長の報告書『Partnering for Peace: Moving towards Partnership Peacekeeping』が公表されているが、その中に「我々は『パートナーシップ平和維持』の時代に突入した(We have thus entered an era of “partnership peacekeeping”)」という一文がある。「パートナーシップ平和維持」の考え方をもとにPKOのすべての戦略、立案、計画を作ってゆくということだ。もはやパートナーシップPKOは例外ではなく、原則であるという宣言である。

地域的分業体制の確立

PKO要員の派遣国を多い順にみると、もはやヨーロッパやアメリカなどの先進国が上位20位以内に入るという状況ではない。日本ではよく「サボっている」「お金を稼ぎたい人だけがPKOやっている」などと言う人もいるが、そうではない。アメリカやカナダ、ドイツに行けば「我々がアフガニスタンでどれだけの労力を払ったのか」と誰もが言う。彼らはNATOやEUの枠組みで活動しているからだ。実はそちらの方が活動しやすく、能力も発揮しやすい。それで何ら問題がないどころか、機能的であればそれでやれば良いという時代に入っている。国連の枠組みで活動するのはまた別の事情を持つ国々なのである。

例えば、かつては南アジアの国が兵力を維持したいという事情で活動していたが、この数年の傾向として、バングラデシュやパキスタンがトップを譲りエチオピアが最多となっている。そしてインド、パキスタン、ルワンダ、ネパール、ブルキナファソと続き、セネガル、ガーナというアフリカの有力国が10位以内に入っている。またインドネシアやウクライナなど、別の事情を持っている国も上位を狙って活動を充実させつつある。アフリカ諸国はPKOの枠組みを活用し、PKOをできる要員、活動経験を持つ要員を増やしておきたいという願望を非常に強く持っている。

ヨーロッパ諸国は様々なオペレーションを経験した後、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争のデイトン合意を実施するためにEUやOSCE(欧州安全保障協力機構)などが代替的な介入を行った。その動きはコソボ紛争で加速化し、アフガニスタンでは域外でも活動することになった。NATOは軍事的な色彩が強いので、文民の機能を充実する場合にはEUとして行動する。あるいはOSCEはウクライナ問題でも活躍しているが、ロシアとの関係に配慮が必要な場合はEUとして行動する。EUによる平和管理ミッションはここ数年常時15~16程度あり、数字だけ見れば国連PKOと同じ規模で展開している。

さらに、より専門性の高い活動、例えばコソボで法曹機能を高めるEULEX(欧州連合・法の支配ミッション)は非常に重要なミッションだが、これは国連よりむしろEUの方が機能的に推進することができる。あるいはヨーロッパ周辺で起きた問題には敢えて国連が首を突っ込む必要はなく、そのままEUやNATOに責任を持ってもらいたいという傾向が明確になってきている。地域的な分業体制が確立されているのだ。

アフリカにおけるパートナーシップ

アフリカでは、国連組織の中にアフリカ諸国が多数入っている。現在一万人以上の要員を擁する国連PKOの多くがサヘル地域に展開しているが、パートナーシップ時代においてはそのすべてが地域経済共同体(Regional Economic Communities)と呼ばれる地域機構ないしは準地域機構と制度的に確立されたパートナーシップ関係を結んで活動している。

ソマリアにおけるAMISOM(アフリカ連合ソマリア・ミッション)では国連はついに自らPKOを出さず、AUのミッションを支援するだけの役割に徹した。政治的に非常に繊細な部分は国連が担当するが、国連も介入できないところは現地の人々に任せるという方法である。なぜソマリアが繊細かと言えば、歴史的な事情や国がないという事情もあるが、対テロ戦争の性格が非常に強いためである。

そもそもエチオピアやケニアのようにアル・シャバブと完全交戦状態にある国がPKOを行うのは間違っているのだが、他に引き受ける国もない状況で国連が側面支援に回るというものもアドホックなパートナーシップの形として正当化されている。これは例外ではなく、むしろ原則であると言われている状況である。

現在、紛争後国における治安対策と国際的な治安対策の連動性が高まっている。これは対テロ戦争の中で見られる動きだが、具体的なオペレーションにおいても様々な形で展開している。従来の政治和平調停は第三者が国内の内戦当事者を仲裁する形で入っていくのが基本であったのに対し、対テロ戦争の時代においては第三者自体が存在しないか、本当に第三者なのかどうか疑わしい状況がある。

紛争に関して「国際化した内戦」が増えてきたという表現がなされているように、和平調停も同様の変化が見られる。例えば、アフリカにおいて政府間開発機構(Inter-Governmental Authority on Development, IGAD)は本当に第三者なのか、あるいは南スーダンにおいてアメリカは本当に第三者なのか曖昧である。地域ごとの傾向がグローバルな情勢と密接に結びつき、いろいろなパートナーシップやオペレーションを誘発しているという状況である。

4.日本外交と国際平和協力活動

ODA支援の今後

最後に日本についていくつか触れておきたい。これまで述べてきた現状の中で、PKO協力法の今後がどうなるのかは不透明だ。現在、日本に大きく関わってくるのはミンダナオ情勢である。2013年に和平合意ができた際、日本は多大な労力を投入した。ODAもここ数年、予算が下げ止まって維持されている中で、アフリカの比率が低下し東南アジアが再び復活するという国益中心主義的な傾向が見られる。

日本が常任理事国入りに対する賛成票を集めるにしても、よほど大幅に増やさなければ中国の拡大攻勢に対抗できないとすれば、現実路線を取らざるを得ない。その意味において、ミンダナオというのは非常に重要な地域である。しかし現在この地域で起きていることは由々しき事態である。ミンダナオ情勢への対応は、残念ながら限界を露呈しているようだ。

東南アジアは今まで経済成長が著しく、政治学者が「開発独裁」と呼ぶような政治体制の下で高度成長し、場合によってはある程度の政治風土が高まったところで民主化を進め、民主的な体制に移行するというパターンを標準としてきた。民主化支援は必ずしも焦らず、実体としての国力が高まればやがて自然に民主化につながるというような、長期的な視点に立った開発支援や政治体制への側面支援を続けていた。フィリピンのミンダナオ島に対しても一定程度、そのようなフィロソフィーがあったと思われるが、対テロ戦争時代において国際的ネット―ワーク型の紛争が波及するに伴い、とてもそのように土着の経済力を底上げして政治体制の安定を図るという方法では対応できなくなっている。

かつての中東や南アジアとは異なる情勢が生まれてきており、今後ODAがどのような意味を持つのかということもミンダナオ情勢を考えれば理解しやすい。対テロ戦争型の紛争が起こった場合、このような地域の情勢に対して強い警戒感が必要である。地域ごとに異なる対応が必要となる中、日本の外交スタンスと国際平和協力活動をそれらに適応させながら変化させてゆくことができるかどうかが今後の課題である。

北東アジア情勢とPKOの意味

中国は現在2,500人規模の軍事・警察要員を国連PKOに派遣し、その数は増加傾向にある。日本との差は明らかだ。南スーダンでは、中国の部隊は韓国の部隊とも連携しながら活動している。PKOの現場を通じて他国と一体となったオペレーションを経験することは、日本にとっても意味があるのではないか。

例えば、日本にとって北東アジアは自らが位置する重要な地域であるが、北朝鮮の核・ミサイル問題が深刻なリスクとなっている。いつ何が起きても不思議ではない状況が長年に亘り続いたままである。1990年代には朝鮮半島にPKOを展開したらどうなるかという議論がされていたこともある。国連は紛争当事者であり、有事の際には国連が関与しないというオプションはない。日本としても、まったく関与しないというオプションは恐らくないだろう。集団的自衛権の議論においても、有事の際にどうやって韓国政府と協力して朝鮮半島に入っていくかということが問題の核心だったのではないか。

いずれにしても、朝鮮半島有事の際には直接的な軍事オペレーションのみならず、様々な事後処理的な作業も必要となる。その時に日本にPKO活動を経験した要員が一人でも多い方が良いはずである。そのような観点からも、日本のPKO活動を考えてみるべきではないか。

(本稿は、7月3日に開催した「21世紀ビジョンの会」における発題を整理してまとめたものである。)

※写真出典:内閣府のホームページ(http://www.pko.go.jp/pko_j/result/s_sudan/s_sudan02.html)