産休制度後進国のアメリカ

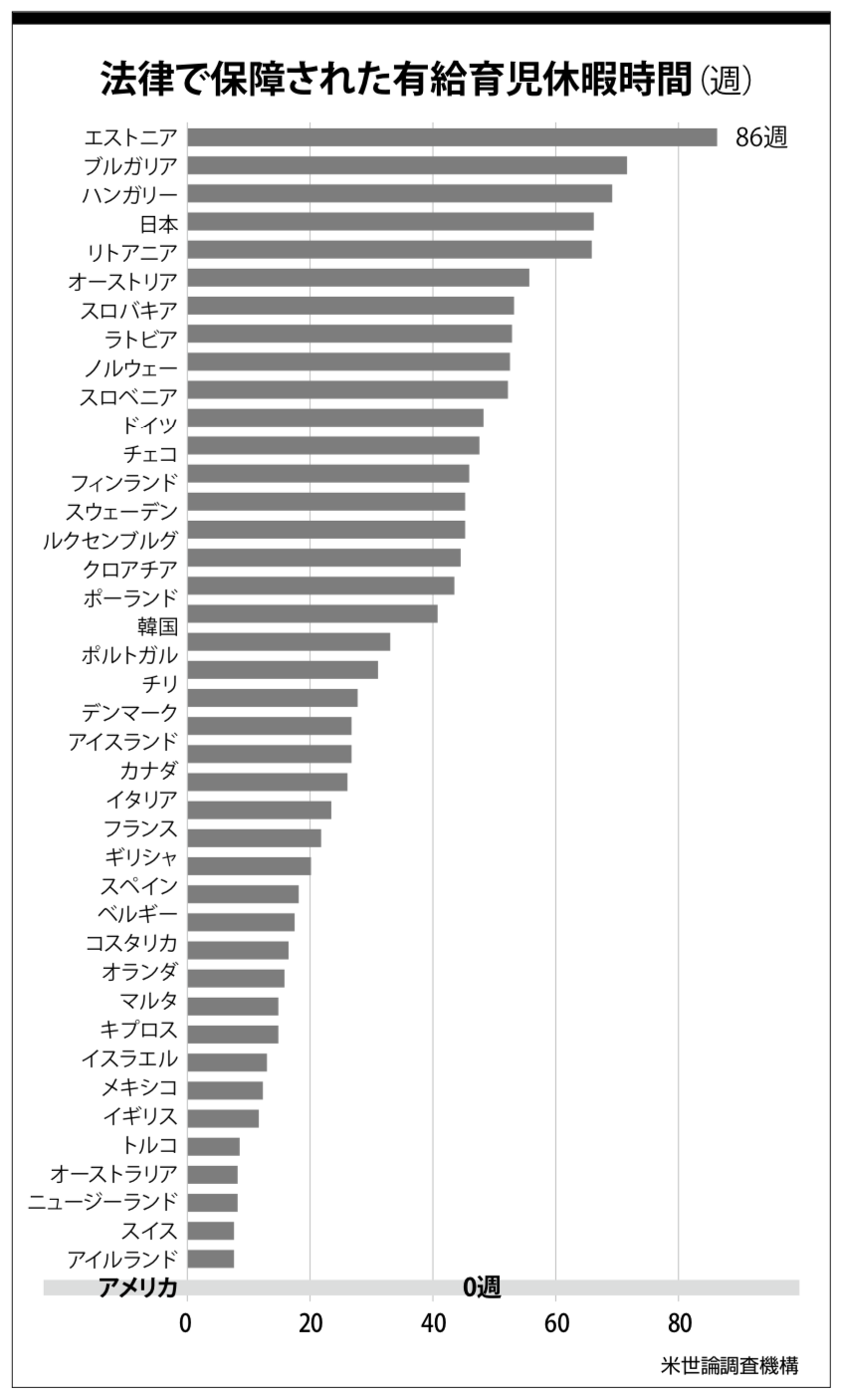

アメリカは、OECD(経済協力開発機構)の中でも、産休制度に関しては最低基準にある(表)。ユニセフのデータによると、法で保障される有給休暇時間が0時間と、OECD諸国の中では最下位にある。2015年にアメリカの世論調査機構(Pew Research Center)は、妊娠した女性の3分の2が妊娠中そのまま仕事を続け、その内4人に1人が産後2週間以内に仕事に復帰しているというデータを発表している。

しかし、 たとえ安産だったとしても、産後2週間では傷の痛みや、睡眠不足、精神的疲労から完全に回復するのは難しい。ニューヨーク州立大学アルバニー校のピンカ・チャッテージ准教授(健康経済学)は自身の研究で、仕事復帰が早いほど、産後鬱など精神的に落ち込む可能性が高いと指摘している。

育児介護休業法の問題点

アメリカでは法律による労働条件規制が少なく、産休・育休期間の有給(所得補償あり)付加規程も義務付けられていない。最低限の権利保障として、無給(所得補償なし)の育児介護休業法FMLA(Family and Medical Leave Act)が連邦法で制定されている。

FMLAは1993年にクリントン大統領によって制定された。労働日数12週の枠内で育児休暇、介護休暇、病気休暇、出産休暇(いずれも無給)を取得する権利を与える法である。女性だけを優遇するのは望ましくないと考える雇用者の意向を反映した、男女平等の休業法を導入したと言える。

しかし、FMLAは雇用者が50人以上の会社、被雇用者が12カ月以上の継続就労を満たしているという条件があり、条件に合わない労働者は除外されてきた。結果、FMLAの恩恵を受けられるのは全労働者の59%だけで、しかもその恩恵は無給の育休後、職場復帰の権利が保障されるに止まっている。

大多数のアメリカの中・低所得層の親は、生後間もない赤ちゃんを預けて仕事に行かなければ、生きていく道がない状況に立たされている。さらに、アメリカでは乳児院や保育サービスの料金が高く、預けられたとしても、貧困に窮してしまう可能性が高い。

州レベルでの有給休業制度

連邦法の制度が充実していないために、育休が取りにくいという課題に対し、2016年から17年にカリフォルニア、ニュージャージー、ロードアイランド、ニューヨークの各州で有給の育休制度が導入された。

それぞれの州法は、育児休暇中の所得補償を盛り込んでおり、例えばニューヨーク州で制定された有給の家族休暇法(PFL)は、有給取得期間が最大10週間、従業員の平均週給の55%が補償される。一方、日本では1歳まで、保育園に入所できない場合などは2歳まで育休を延長できる。所得補償は180日までは休業前の67%、181日目から同50%が支給される。

日本や北欧などと比べると、アメリカの各州の有給の家族休暇法は充実しているとは言えないが、州レベルでの動きは、近年になってより活発になってきた。

連邦レベルでの動きと大統領選挙

もともとアメリカでは、契約自由の原則と自由市場経済に重きを置き、育休制度についても国家が介入すべきではないという考え方が根付いている。そのため、有給の休暇制度が企業や雇用主の判断に委ねられてきた。しかし、実際に有給育休制度を取り入れている会社は少なく、その対象となる労働者は労働者全体の14%ほどである。

この現状に対してアメリカの世論調査機構の2017年調査によれば、米国人の80%以上が、国による有給の育休制度が保障されるべきだと主張している。 米国アカデミー女優のアン・ハサウェイは、2017年に国連で開かれた「国際女性デー」のスピーチで、アメリカの労働者の現状と、国による有給育児休暇の必要性を訴え、これに賛同する声も益々大きくなった。

必要な育休を十分に取得できない現状を踏まえて、トランプ大統領は前回の大統領選挙活動時に、「有給の家族休暇に予算を割く」と明言、大統領就任後も度々演説で「働く両親と家庭を支える」と発言している。特に、娘のイヴァンカ大統領補佐官が主導して、ホワイトハウスで有給育休制度のサミットを開くなど、ホワイトハウス内でも従来の男女平等を反映した法ではなく、共働きの家庭と労働者側を考慮した法について、積極的に議論されている。

連邦レベルでの育休制度は、まだ実質的に形にはなっていない。今秋の大統領選挙に向けて、有給の家族休暇制度が取り入れられるか否かは、一つの論点になっている。欧州やアジア圏の国からはかなり遅れを取ってきたが、そのアメリカでも育休制度改革を期待する声がこれまで以上に高まってきている。