子育て家庭の孤立

現代社会では子育て家庭が孤立しやすい。都市化により人間関係が疎遠になり、住居の高層化などが近所との人間関係構築を阻んでいる。そのような社会的状況を背景として、子育て家庭の中には孤立感が深まっている。

三菱UFJ総研は、2003年と2014年の2回、子育て家庭が地域で支援を受けられる人間関係をどれくらい持っているのかを調査した。調査では「子育ての悩みを相談できる人がいる」、「子どもを預けられる人がいる」、「子どもを叱ってくれる人がいる」の三項目について当てはまるかを尋ねた。その結果、「子育ての悩みを相談できる人がいる」と答えた人の割合は03年時点で73%だったのに対し、14年時点では43%へと減少した。同様に、「子どもを預けられる人がいる」と答えた人の割合は、03年に57%だったのに対して、14年には27%に減少した。そして、「子どもを叱ってくれる人がいる」割合は03年の46%から14年には20%になった。21世紀に入って地域のつながりが薄れ、子育てを支援する人の関わり自体が減少していると言える。

人間は生理的に共同で子どもを養育することを求める生き物だと言われているが、現代の子育て家庭は孤立しやすくなり、虐待などの危機に陥りやすくなった。そのため、出産前後から小学校低学年くらいまで、とりわけ子育て家庭の支援に社会的資源を投入することが必要になる。

訪問型支援の枠組み

ただ、普通に支援の場を設けて、利用者が来るのを待っているだけでは問題は解決されない。なぜなら、要支援度が高い家庭ほど支援の場に来ない・来ることができないからである。特に、ひとり親家庭や低所得家庭、多子・多胎家庭、若年の親や外国人の子育て家庭は支援が必要になりやすい。また、都市化の影響で人付き合いが希薄なまま育ち、多様な人との関わりを嫌がる人の家庭も危機に陥りやすい。こうした家庭は支援を求められなくなる可能性が高いため、訪問型の支援が必要となる。

訪問型支援事業は、市町村などが実施する支援の場に来ない、ないしは来ることができない子ども・家庭に向けて既存の支援を出前する、より積極的な事業だと言える。この事業にも必要な理念は、親を変化を生み出す力を持つ主体として信じ、尊重するというものである。カウンセリングの父、カール・ロジャースは「人間には有機体として自己実現する力が誰にでも備わっている」と述べた。虐待や不適切な養育を行う親は、自身も被虐待歴があったり、精神的に、経済的にあるいは対人関係においてストレスフルな状況にあったりする。そのようなストレスを取り除けば、誰しも自ら判断して適切な行動をとれるというのである。

世界的に普及している危機介入手法の一つ、サインズ・オブ・セーフティ・アプローチも同様の考えに基づいている。問題のある親でも親なりに最善の努力をしていると認め、自分の子どもの養育に関する専門家として尊重する姿勢をとっている。そして、共に改善点を見つけて立ち直っていくことを目指している。このような姿勢は教育・福祉・保健・医療などの全ての分野において必要なものである。

イギリスでは、支援対象の子ども・家庭を要支援度の高さに応じて分類しそれぞれに必要な支援を提供するモデルが開発されている。そのモデルによれば、全ての子ども・家庭を対象とした義務教育・高校教育などの基本的な教育や母子保健などの土台となる支援を受ける。この一番下の段階を土台に、要支援度に応じたプラスアルファの支援が積み上げられ、最も要支援度が高い子ども・家庭には何重にも支援が行われるようになっている(図1)。

イングランドの保健省が2000年に発行した資料によれば、全ての子ども・家庭向けに行われる支援だけで済むのは子ども総数のおよそ6割で、残りの4割は何らかの追加支援が必要だと言われている。また、日本の調査では、100人に1人くらいはかなり集中的な支援、または里親や乳児院、児童養護施設などを利用する必要があるとも言われている。若干の保護の幅の違いはあるが、日本でもイギリスでもだいたい同じ割合である。

事業の実施状況

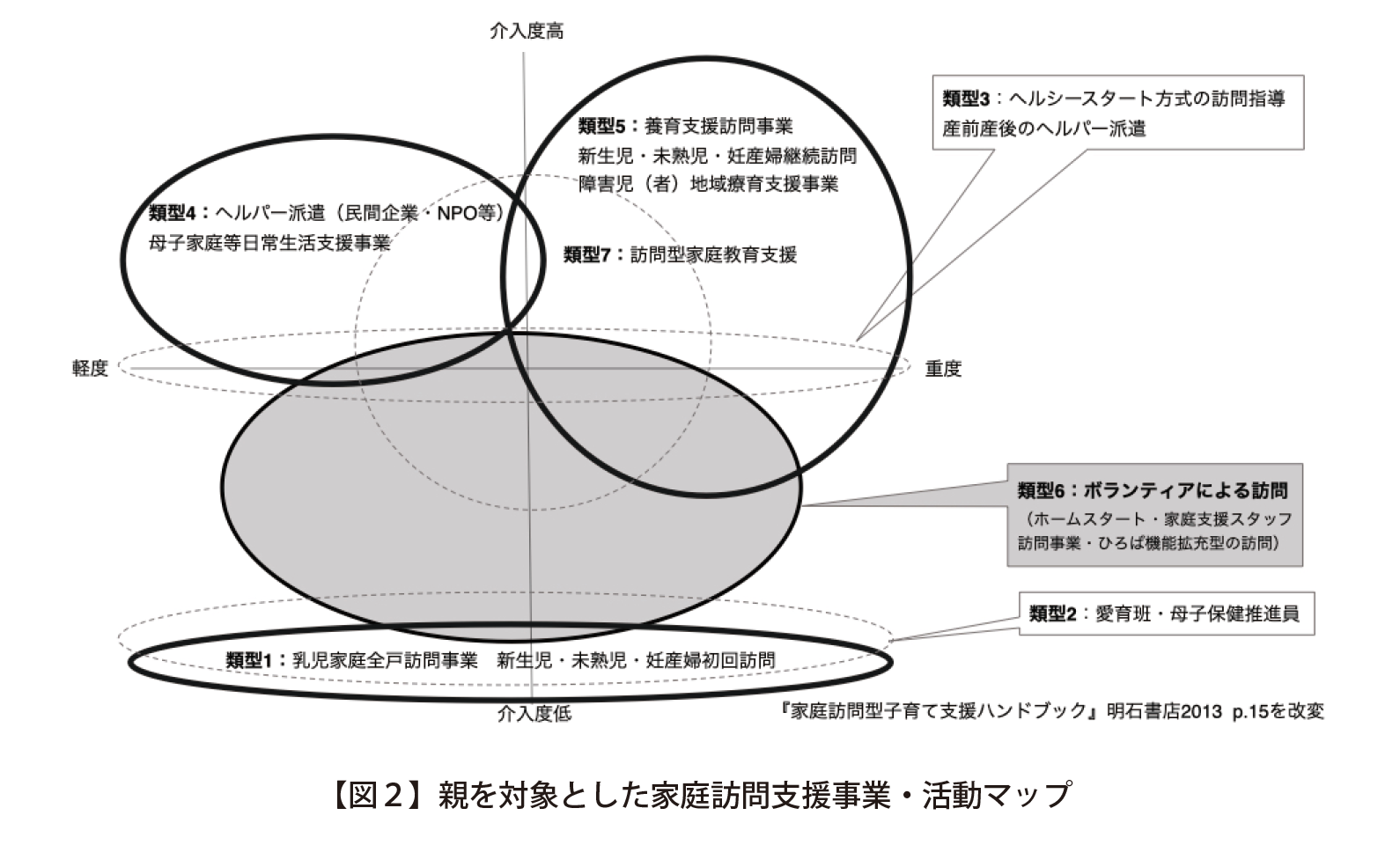

日本では、厚生労働省と文部科学省がそれぞれに訪問型支援の枠組みを作り、自治体がサービスを提供している(図2)。厚労省関係の事業には「養育支援訪問事業」や「母子家庭等日常生活支援事業」「乳児家庭全戸訪問事業」がある。「養育支援訪問事業」は要支援度が高い子ども・家庭を対象とし、訪問の頻度も高い。一方、「母子家庭等日常生活支援事業」は、必ずしも要支援度が高いわけではないが、ひとり親家庭であるがゆえに仕事や予期せぬ病気・怪我などで家事の手が足りない家庭にヘルパーを派遣する事業である。これはニーズが多く訪問回数は多い。「乳児家庭全戸訪問事業」は各家庭への訪問は1回だけだが、全家庭が対象になっている。この三つが、厚労省が所管する事業の軸になっている。

文科省の事業には「訪問型家庭教育支援」がある。文科省の事業は厚労省と比べて要支援度の低い家庭が対象となることが多いが、この事業は比較的要支援度が高い層が対象となっている。ただし、実施箇所数は予算の関係もあり非常に少ない。

他には、民間が行政の事業委託を受けるなどして行っている「ホームスタート」(未就学児がいる家庭を対象に子育て経験のあるボランティアが訪問する事業)などの「ボランティアによる訪問事業」があるが、訪問支援は全体的に訪問頻度が少なく、必要な支援が不足している。「訪問型家庭教育支援」は「ボランティアによる訪問事業」とともに予防領域の支援としてとりわけ期待されるが、現在は取り組みの箇所数が極めて少ない。つまり、訪問事業が要支援度の高い家庭に偏っており、状況の悪化を予防することを目的とした、要支援度がそれほど高くない家庭までは行き届いていないのが実情である。なお、要支援度の高い家庭への訪問についても、予算が少なく訪問頻度が必要な回数に満たないところは多い。

他に、厚労省や文科省が所管する事業以外にも、自治体で独自に行われている家庭訪問事業もある。例えば、東京都江戸川区では、家事・外出等について有償ボランティアが訪問して支援を提供している。同じく東京の杉並区や西宮市では、ホームスタートと類似の活動でボランティアが子育て家庭の話を聞いたり、家事を手伝ったりする支援を行っている。

また、近畿地方を中心に、複数の自治体が訪問によるペアレンティング・トレーニングを実施している。この事業では、支援員が孤立している子育て家庭に訪問し、育児や家事を手伝いやり方を見せることで、自然に学んでもらうことを期待する。ヘルシースタート関連の民間団体に委託して行っている。

事業の成果

以上のような訪問型支援事業は、一定の効果があると認識されている。2012年、厚労省の「乳児家庭全戸訪問事業」と「養育支援訪問事業」に関して、総務省が政策評価をまとめた。この調査では、サービスを提供する自治体の担当者への聞き取りが行われ、約8割の担当者が乳幼児期の訪問は虐待予防などに効果があると評価している。

また、訪問型支援が家庭の子育て機能回復に肯定的な影響を与えることを示唆する研究もある。例えば、2014年、野田敦史(高崎健康福祉大学准教授)・野澤義隆(東京都市大学講師)両氏はホームスタートに関する調査研究(「ホームスタートの効果測定に関する研究」)を発表した。それによれば、ボランティアが子育て家庭に入って傾聴や協働を基本とした支援を行うと、母親は社会から見守られ、子育てを認められていると感じて安心するという。すると、カール・ロジャースが言うようにストレスが軽減されて心理的健康度が向上し、自己実現のための力が身につく。結果として、家事・育児を上手くやりくりし、より良い夫婦関係を形成できるようになる。つまり、ホームスタートは、親を安心させ、ストレスフルな状況から脱出させることで間接的に家庭の子育て機能回復に寄与しているというのである。実際、ホームスタートの満足度を調べた調査からは、「一部改善」と「全部改善」を合わせて90%近くのケースで状況は改善したというデータが示されている。

このように、調査からは、訪問型支援は適切な配慮の下で行えば効果があり、子育て家庭の養育力を強化する潜在力があることがわかる。

事業の課題

ただし、訪問型支援の目的が十全に果たされるためには大きく三つの課題がある。

第一の課題は、基本姿勢の転換である。親を人間として、また子育ての専門家として尊重する姿勢を広く浸透させることである。訪問支援に限らず、対人支援共通の基本姿勢である。前述したが現在、多くの教育・福祉・保健・医療の現場では、サインズ・オブ・セーフティ・アプローチのように、親を養育の専門家として、支援の利用主体として尊重・信頼し、親や子どもに家族再建計画に参加してもらうようになるなど変化が見られる。教育現場ではスクール・ソーシャルワーカーや教師と共に、当事者である親が子どもとの関わりを考えるケース・カンファレンスに参加する動きもある。しかし、まだ一部では、従来のように家庭問題を抱える当事者の欠陥を正しく見極め、修正することを専門の支援者の役割と考える向きもある。子どもや親を尊重する基本姿勢へと転換し、訪問支援も子どもや親の了承・合意のもとで進めていくことが大切である。

第二の課題は訪問型支援の量の確保である。現在、養育支援訪問事業の現場における平均的な家庭訪問の回数は2、3回程度である。これは要支援度が高い家庭への訪問回数としては全く足りていない。

訪問回数が不足している主な原因は、予算の不足である。訪問型支援を継続的に行うためには、スタッフ維持のための人件費や研修費、訪問のための実費、訪問支援員の給与や有償ボランティアへの謝礼など、多くの経費がかかる。しかし、大都市以外の多くの市町村では予算が足りていない。東京など資金が豊富な自治体では平均して10回以上も訪問しているが、地方では難しい面もある。

文科省が所管する事業も同様で、開始時には予算を付与されるものの、継続的な助成が続かないケースが多い。訪問型家庭教育支援においても、実施主体である市町村自体に意欲があって財源を準備するような場合以外は、実質的に実施・継続が難しいことが多い。

一方で、継続的に予算が加算される事業は実施箇所数が増加している。厚労省や内閣府が所管する「利用者支援事業」や「地域子育て支援拠点の地域支援事業」、「養育支援訪問事業」、「産前産後サポート事業」では、訪問支援に継続的に予算が付き、また、ホームスタートなどの民間団体への委託も可能である。特に後者では市町村がホームスタートを導入すると、一事業あたり40万円から100万円単位で予算が加算される。これらのことから、訪問型支援を普及させるためには、適切な予算措置が不可欠ということがわかる。

第三の課題は、訪問支援の質の保障である。支援の質を保障するには三つの観点が必要である。一つ目の観点は、各家庭のニーズに適合した、多様な訪問支援を協働して提供することである。現状の訪問支援では、保健師だけ、教師だけが訪問するという偏った支援が散見される。訪問支援事業には福祉・教育・医療・保健など多様な専門職、及びボランティアという性質の違った支援者が関わっている。これらの多様な支援者が各家庭のニーズに合わせて協働して重層的に訪問支援を行うことが重要である。

二つ目の観点は、非専門職の活用である。非専門職は専門性がないことにより、非権威的な立場を生かして対等な関係を築き、共感的で安心して話しやすい相談相手となることができる。特に、子育て経験者は同じ経験をした者として、共感的なコミュニケーションを取ることができる。ただし、子育てを経験したからといって、必ずしも子育て支援を上手くできるわけではない。そのため、訪問支援において何に注意すべきかをまとめたプロトコルや、ボランティアをスーパーバイズし、サポートするコーディネーターを用意する必要がある。プロトコルがあり、コーディネーターがいれば、利用家庭も安心して訪問を受け入れられるとともに、ボランティアは安心して支援を提供できるし、訪問先の家族を傷つけたり、自分も傷つけられたりせずに済む。

三つ目は、訪問支援領域における多職種協働の推進である。訪問型支援には多様な支援者・組織が重層的に関与している。そのため、本来は互いが訪問先でどのような活動をしているか把握する必要がある。ところが、実際には支援者同士が互いの活動を把握しておらず、支援の全体像を誰も知らないということがよくある。これが高齢者支援ならば介護保険制度の下でケアマネージャーがサービスを一元管理し、各職種が協働して支援分担を決める。子育て家庭の訪問支援には、そのようなシステムが確立していない。

協働システムが確立していない原因は、訪問を一つの役割や特徴のある支援領域として見ていないところにある。それを象徴的に表しているのが、中央省庁が作成する文書にホームビジティングや家庭訪問という言葉が登場しないことである。代わりにアウトリーチという言葉が使われている。アウトリーチには公民館への出前や学校の空き教室での活動など、スタッフが事務所を出て行う活動が全て含まれ、家庭訪問に焦点があっているとは言い難い。そのように、訪問支援が明確に位置付けられず、その支援内容や意義が理解されていないため、互いの活動内容を共有し、協働・分担しようという意識になりにくい。

協働のための機関設置

多職種協働を進めるためには、協働を推進する機関を設置することが有効である。例えば、イギリスでは各州に「地方子ども安全理事会」(Local Safeguarding Children Board)という機関を設置している。地方子ども安全理事会は、児童虐待に関する州の施策を評価したり、死亡事例を検証したりするほか、多職種協働のための研修を恒常的に計画的に実施している。専門職の支援者たちは人員の入れ替わりが激しい。加えて、自分の分野における専門性は高くとも、訪問支援の内容や役割についての知識を持っていないことも多い。そのため、常に訪問支援のための研修を実施することが必要となる。

日本も市町村レベルで訪問支援も含め施策の評価と多職種協働推進のための研修を実施する機関を置くことが望ましい。日本では厚労省や文科省、内閣府などがそれぞれに子育て家庭支援を打ち出しているが、横の連携は薄い。しかし、市町村に評価と協働のための研修を一元管理する機関があれば、それぞれの施策が現場で統括され、連携もしやすくなる。こうした多職種協働推進のための地域機関があれば、中央省庁は現場での協働の動きを踏まえながら、各々の職種の専門分野の施策を練ることも出来る。

ただし、多職種連携協働は大切だが、安易な連携はかえってよくない結果を生むこともある。例えば、ケース・カンファレンスなどの話し合いを行う場合、専門性の高い職種が主導権を握り、そこで出た結論に誰も疑問を持たなかったり、疑問を持っても集団の圧力により言い出せなかったりする。他領域の専門家とうまく取り組むためには、自分の専門職としての目標と原則に関して明確な、自信に満ちた見方を維持する必要がある。分野ごとの違いを踏まえて連携することが重要ということである。

おわりに

今、地方では人口が減少し、多くの自治体ではどのように若者を呼び込み、子どもを生んでもらうかということが課題になっている。そのような中で、家庭訪問型支援の分野は生まれてくる子どもをどう大事に育てるかを扱う分野でもある。児童福祉法第一条にも、「全て児童は…適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること…」とある。我々に見えていない子ども、孤立している家庭の子どもにも支援の手を伸ばすことのできる方法である。全ての子ども・家庭を支援するために、待っているだけでなく、より積極的な支援を提供することが大切である。

(本稿は、2020年3月30日に行われたインタビューを整理してまとめたものである。)