1.神と人間の関係

神学の対象は「神」であり、宗教・宗教学の対象は「人」である。宗教学は神学の隣接領域にあり、神そのものよりも、神に関連した世界の様子(人間を含めて)を研究対象としている。

さて、マルコによる福音書8章には、イエスがペテロに向けて発した次のような言葉が記されている。

「退がれ、サタン、お前は、神のことでなく、人々のことを思っている」。

なぜイエスは、ペテロをサタン呼ばわりしたのか。それは神をないがしろにし、人間を優先させているからである。ちなみに、この場面は、新約聖書のルカによる福音書では削除されている。

新約聖書の4つの福音書の中でマルコによる福音書は、最初に成立した福音書である。一種の「業務用」のようなもので、いわば本音が書かれている傾向が強い。他の3つの福音書は著者の立場と当時のキリスト教会の都合によって大幅に書き換えられている。とくにルカによる福音書では、ペテロなど弟子たちの立場を全面的に肯定的なものにしようとする意図から、ペテロがイエスによってサタン呼ばわりされたことが削除されたと考えられる。しかしその一方で、同じ聖書の中にその内容を記したマルコによる福音書を収めて伝えているのも、キリスト教会である。

ここで神を肯定的に取り上げるような態度を取る立場、宗教団体や信者、聖書の諸文書や信仰の書などの立場が、本当に神を第一に考えているのか検討してみたい。その理解のために、私が考案した「金持ちと貧乏人の譬え」が役に立つ。

あるところに金持ちと貧乏人がいた。その金持ちは、貧乏人を助けるという行為、つまり貧乏人に「金を恵ん」でやった。貧乏人にとってこれは、大きな「恵み」であり、大きな助けになった。この貧乏人は、自分がこの金持ちに助けられたことをきっかけに、これ以降も、継続的に「恵み」をこの金持ちからもらうことにした。貧乏人は「金持ち様は、我を助けてくれた」とあちこちで叫びまわり、金持ちを賛美する詩や歌もつくり、金持ち崇拝の儀式を行う建物も建てた。この「金持ち様」がいかに偉大かを人々に教えこむ説教の集会を定期的に開くということも行った。そして貧乏人は、金持ちの家の門前にずっといて、あるいは定期的に金持ちの家に行って、金持ちが出てきたら、また「お恵み」をもらおうと、ずっと待ち構えるようになった。

そもそも「恵み」とは、「当然もらえるもの」ではなく、もらえるはずもないのにもらえたというものである。ところが、貧乏人は一度その味をしめると、またその金持ちから恵みをもらおうと考えるようになったのである。貧乏人は一回助けてもらったことをもって、「これが我々の神(⇒恵みを下さる金持ち)だ。必ず守ってくれる」と考え、その金持ち(⇒神)にまとわりつくようになった。

ここで何が問題かというと、過去の「恵み」の出来事をきっかけにして、貧乏人が勝手に将来においてもある特定の金持ちから恵みをもらえるだろうと設定したことである。それに加えて貧乏人(人間)は、「この金持ち(神)を自分の神にしよう」と神を選択し、そのために賛美の歌をつくり、崇拝するための制度や施設もつくってしまった。ここには、人間の側が勝手に「自分の神が誰か」を決められるのか、さらにはその選択は有効なのか、という重大問題がある。

そこで、こうした観点に立って、次に、一神教について考察してみたい。

2.一神教の本質

(1)分派の争い

キリスト教は一神教であるが、その誕生以来、さまざまな分派に分かれて今日に至っている。分派の数は非常に多く、完璧なリストを作るのは事実上不可能とさえ言われる。分派どうしの立場の違いによる対立は、戦争のような、大規模な殺し合いに発展することもある。例えば、「聖バーソロミューの虐殺」(1572年)や「三十年戦争」(1618~48年)などである。

キリスト教の分派争いによるこうした凄惨なできごとの何が問題かというと、その残虐性もさることながら、こうした行動が神と結びつけられて、自分たちが揺るぎなく正しいとされ、その正義に同意しない者を「悪」とし、さらにその「悪」は殺してもかまわないと考えるところにある。それどころか「抹殺すべきだ」と主張し、それを自分たちの任務、神によって与えられたミッションだとさえ考えて行動した。

普通の戦争の場合は、領土・富・奴隷等の略奪を目的とするので、その目的が達成されれば戦争は終わる。しかし宗教戦争の場合は、対立者を悪と断定し、すべて消滅させようとする。ところが、実際には「皆殺し」は不可能なので、戦争が終わらない。

ちなみに、「三十年戦争」によってドイツの人口は激減し、戦前の1600万人が戦後は1000万人となったといわれる(「ウィキペディア」)。総人口の三分の一が減ったことになる。大量破壊兵器の存在しない時代に、これだけの死者を出したのはすさまじいことである。

また、冒頭に述べたように、キリスト教にはさまざまな分派があり、それぞれの分派が自らを「真のキリスト教」だと主張し、互いに否定し合い、互いに抹殺しようとしている。しかし、どのキリスト教の分派もキリスト教の全体の姿ではない。それぞれの分派にはそれぞれの立場があり、結局はどの分派も(キリスト教の全体の姿を表わしていないから)「間違って」いることになる。

ところで、17世紀前半の「三十年戦争」は「最後で最大の宗教戦争」と呼ばれている。それは、これ以降、本格的な宗教戦争が起きていないからである。終わるはずのない宗教戦争が終わったのは何故か?それは、宗教戦争を避けるための工夫が生み出されたためであった。その工夫が、「国民国家」である。

「国民国家(national state)」とは何か。「国家」(state)は、社会的な通常の国のことである。領土があったり、人々が集っていたりする。政府や軍、さまざまな制度、組織、施設などがある。難しいのは、nation、あるいは形容詞nationalである。「国民」などと訳されているが、これをにらんでいても意味が分からない。国家があれば国民がいるのはあたり前ではないか。なのになぜ、わざわざ「国民国家」と言うのか。

フランスは基本的にカトリックの国である。しかし「国民国家」としてのフランスになったら、フランスの軍隊に、カトリックの兵士もいればプロテスタントの兵士もいるようにする。カトリックの兵士が当然多くなるが、必ずプロテスタントの兵士を入れる。彼らはフランスのために戦うのであって、カトリック(あるいはプロテスタント)のために戦うのではない。その結果、宗教戦争にならないのである。これは現在でも有効であるが、国民国家という蓋で抑え込んでいるだけで、宗教(宗派)対立が解消されたわけではない。

(2)ユダヤ教の誕生と発展

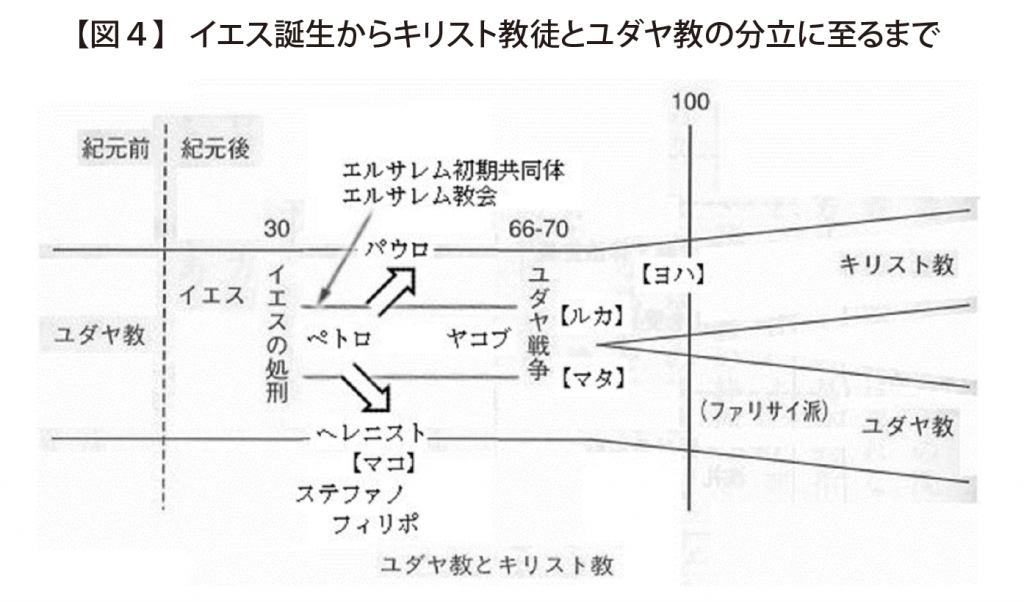

キリスト教は、イエスという一人の人物を発端とする宗教である。しかし、イエスは、何もないところから「キリスト教」なるものを「創始した」のではない。ユダヤ教の中に生きる中で、ユダヤ教が抱える問題を改革しようとして活動を始めた。その活動がきっかけとなって分派が生じ、それが従来からのユダヤ教から分かれて別の流れになり、それが「キリスト教」と呼ばれるようになった。ゆえに、キリスト教を理解するためには、まずユダヤ教を理解する必要がある。

ユダヤ教は「出エジプト」というできごとを通してモーセを中心として寄せ集められた民族集団を原型とし、紀元前13世紀ごろに始まったとされる。このようなユダヤ教の歴史には、図1に示す(★印)ような4つの重要な転回点があった。

①第一の転回点:出エジプト

最初の転回点はユダヤ教の起源をなすもので、紀元前13世紀の出エジプトによってユダヤ教の原型が出現した。当時、エジプトやメソポタミアは、世界四大文明と呼ばれるほどに栄えていた。周辺の地方の半原始時代のような生活圏に住む人々にとってエジプトやメソポタミアは、素敵な生活ができる憧れの世界だった。このため多くの外国人が流入してきた。

ところが「出エジプト」では数千人規模の集団が逆にエジプトから逃げ出し、脱出に成功した。聖書にはエジプトの軍隊が追ってきたと書かれてあるが、エジプト側には何の記録もないから、エジプトにとっては大した事件ではなかったのだろう。

出エジプトによって政治的な独立(オートノミー集団)が実現し、そののち半世紀ほど荒野を放浪した後、パレスチナに入り込んで定住生活するようになる。それによって社会的な生活レベルが向上した。つまり、出エジプトによって政治的独立と社会的な向上が実現した。

このような成功がなぜ生じたのか。現代人ならば「偶然」とか「運が良かった」ということで処理してしまうところである。しかし古代人である彼らはそのような答えでは満足できず、モーセをはじめとする指導者たちは、その理由を確定しようとした。つまり、「ヤーヴェという神がわざわざユダヤ民族を選び、救いと恵みをもたらした。だから我々は今こうして向上した生活を手に入れることが出来た」と理由づけたのである。

この救いの恵みをヤーヴェがもたらしたという見解を厳密に否定することはできない。神ヤーヴェがやったかもしれない。しかし、他の神がやったかもしれない。あるいは、神に匹敵するような、超自然的な力を起こすことのできる別の存在の所為かもしれない。ヤーヴェが動いたのかもしれない。しかしそうではない可能性も大きい。それなのにヤーヴェが動いたと決めてしまうことは、ヤーヴェという神でないものを「ヤーヴェという神」にしてしまうことになる。神でないものを神とするのは偶像崇拝であり、偶像崇拝になってしまっている可能性が大きいことになる。しかし100%そうだとは言い切れない。

現実的には「政治的独立」や「社会的安定」が実現し、そこで何百年も暮らしていくことになる。指導者たちはそれを「ヤーヴェのおかげだ」といい、民は分からなくてもそれを受け入れた。否定してもしようがないし、それよりも大切なのは生活だから、あえて深追いすることはしなかった。

②第二の転回点:北イスラエル王国の滅亡

ユダヤ人たちは、パレスチナに定着後やがて王国をつくった。ソロモン王のあと南北に国が分れ、しばらくして、アッシリアにより北イスラエル王国は滅亡した。これが紀元前8世紀で、ここに大きな変化(第二の転回点)が生じた。

出エジプト以来、ユダヤ人たちは、ヤーヴェによって守られ恵みを受けてきたことになっていた。ところが、国の滅亡という現実にユダヤ人たちは直面する。これは「神は沈黙した」「不在になった」「我々を見捨てた」などと解釈せざるをえない事態である。神の存在意義は、(個々の恵みもあるが)「国を守り、民族を存続させること」が根本であって、これが果たされずに民族が滅んでしまっては、小さな恵みなど意味がない。

先の「金持ちと貧乏人の譬え」でいうと、「神が国を守ってくれなかった」というのは、金持ちがくれるはずの金をくれなかったという事態である。普通なら「頼りにならない神だ」「ダメ神だ」と考えて、従来の神崇拝をやめるところだろう。ヤーヴェ崇拝をやめれば、ユダヤ人ではなくなってしまう。そのような者は多かったと思われる。

その結果、「それでもヤーヴェは我々の神だ」という思い込みの強い者たちが残った(ヤーヴェ主義者)。しかし「頼りにならない神」「ダメ神」を「神」とするわけにはいかない。その思索の過程で理詰めに考え、「神はダメなのではない」という理屈を見つけ出した。その「理屈」の鍵が、「契約」と「罪」の概念であった。

③本格的な一神教の誕生

「契約」と「罪」を理解するために、単純なリンゴの売買契約で考えてみよう。買い手(民)が果物屋(神)から百円を出してリンゴを買うときに、「リンゴを渡す」行為が「神が国を守る」に相当するとすれば、今回神はリンゴをくれなかったことになる。何故神はリンゴをくれなかったのか。百円出したのにリンゴをくれないのなら、果物屋(神)が悪い。しかし、買い手(民)がお金を払わなかったり、代金の一部しか払わなかったなど、買い手(民)に落ち度があったならば話は別である。

北イスラエル王国が滅んだ時、ヤーヴェ主義者たちは次のように考えた。つまり、神がダメなのではなく、人間の方に落ち度(罪)があった。「我々が神の前で罪がある(「悪い」「ダメ」の状態にある)から、神が動かなかった」。こう考えることで神を救い、「神ヤーヴェはダメだ」と考えないで済んだ。

人間がわざわざ自分の位置づけを(罪があると)否定的に考えたことになる。これはヤーヴェを「ダメ神」と考えないために勝手に作り出した立場である。この「罪の状態にある人間」と「動かない神ヤーヴェ」の繋がりは、かつての「恵みをもらったから賛美する」という直接的な神との繋がりとは違い、そこにはヤーヴェは不在である。「人間の罪」による繋がりは、消極的で抽象的な繋がりでしかない。そもそも、神ヤーヴェに対する繋がりを維持することを考えないのであれば、自分たちの罪だと考える意味もない。

この「罪」と「契約」の理屈は、神ヤーヴェとの関係を想定する前提においてだけで生じているため、他の神々の入り込む余地がない。ここに「一神教」の起源が生じたのである。ヤーヴェという一つの神と繋がる鍵は「罪の状態」という不十分な状態であり、そこでは他の神を選ぶことはできない。そもそも人が神を選べるのかという問題もあるが、「罪の状態」にあるということは、神に対する支払い能力がないということであり、神ヤーヴェに十分な対価を支払えない。「にっちもさっちもいかない」「どうにもできない」という状態にある。「借金地獄で身動きできない」。だから、ヤーヴェ以外の神々との関係に関わるなどという贅沢はできない。他の神々との関係が生じようがないので、結果として一神教となる。

「罪」の立場が、神との関連で一つの民族全体に採用されたのは、人類史上この例だけである。もちろん個人のレベルならばあり得る。例えば、結婚した女性が、突然夫がいなくなった場合、何故自分を捨てたのかを考える。「彼が私を捨てたのは、私が悪いからだ。私の尽くし方が足りないからだ」という考え方もあり得る。このような個人レベルでの話なら珍しくない。

ただ、「罪」の立場なるものが、神との関連で、民族単位で本格的に正式な立場として成立したのはユダヤ民族だけである。何故か。それは、この考え方においては「神でないものを決定的に神にしてしまっている」からである。

「神の前で罪の状態にある」。これはユダヤ人にとって、新しい発見だった。「私たちは罪深い」というのは謙虚に聞こえるが、実は、神であるはずの神を全面的に否定する立場になってしまっている。これが定着してしまったのは、神をダメだと考えずに済むにはどうすればよいのか、神ヤーヴェを放棄しないで済むにはどうしたらよいのか、という実践的な課題があり、それを割と単純な論理で表面的に解決できたような形になったからである。ユダヤ教は、このことに後になって気づくことになる。当面のところは、「罪」が課題になる。

「(民が)罪」という状態は否定的であり、これを正しい状態にしなければならない。正しい状態とは、「義」になることである。「罪」の対立概念は「義」であるから、神の前で義にならねばならない。その結果、「どうすれば神の前で義になれるか」が最大の課題になった。これはものごとを「善悪」で考えることである。

人生において「善悪」で単純に考えられることなどほとんどない。「罪」の解決となるべき「義」は、「百円を出すことが義で、百円を出さないのが罪」というように抽象的に考えられているだけである。これは比喩では言えるが、具体的にどのような行為・生活・態度・思想・考え方が、「義」なのかは分からない。その結果、試行錯誤が行われた。預言者と称する者など、いろいろな人たちが現れて、いろいろなことを言い出し始める。

そもそも、根本的に「神の前で罪の状態にある」という立場には、致命的な問題がある。「罪の状態にある」とは否定的な状態であり、神の前で民はへり下り、神を偉大だとしている。しかしこの考え方は、「民が罪だから、神は動かない。民が義であれば、神は動く。神は再び我々に恵みを与えてくれる」というのが前提となっている。つまり、人間のあり方次第で、神の動きをコントロール(操縦)できるという考え方である。神がどうするかは神が決めるのではなく、人間がどうあるかによって神がどうであるかが決まる、という考え方である。民が神に従属しているかのようだが、実は神が民に従属している。神は、民の様子に応じて、自分の態度を変化させねばならないのだろうか。そのような「神」は、もはや神とは言えないのではないか。

今は罪の状態にあるから無理だが、コツさえ知れば神を自分たちのいいように動かせるという考え方にもなりうる。つまり、神であるはずのないもの、民に従属し、民に都合よいように態度を民が操縦できるような何かが神とされている。神ではないものを神とするのは、まさに「偶像崇拝」である。

第一の転回点である出エジプトの段階では、偶像崇拝は、可能性がきわめて大きいものの、しかし、偶像崇拝とは言い切れなかった。ところが、この第二の転回点の段階で、偶像崇拝が決定的になった。神でないものを神とし、勝手に自分たちが罪の状態にあると、抽象的に位置づけた。「神の前で罪の状態にある」と宣伝する者たちは、大声でこれを言い回り、偉そうに振舞う。罪深い者が、偉そうにする。奇妙なことである。なぜ、こんなことになるのか。それは、彼らが「神の主人」になってしまっているからである。

人間社会の法律上の罪だけでも大変なことなのに、神との関連で罪があるなんてとんでもないことである。それを堂々と偉そうに言うことは、神を退けて否定し、自分が神になっているからである。これは偶像崇拝であり、根本的な間違いである。本当の神はいるのだが、その沈黙を正当化するために神ではないものを神にしてしまった。「人が罪だと神が動かない」というのは、神を人間が動かせる機械にしてしまっていることであり、神を否定し、神を退けなければあり得ない立場である。

④第三の転回点

紀元前2~1世紀ごろ、神との断絶について、人間が何をしても神を都合よく動かすことはできないのだと気づく人が現れた。「人間が○○すれば、神は人を救う」という考え方は、神は人の言いなりになる存在であるということである。「百円入れたらリンゴが出る」。まるで「神は救いの自動販売機」である。

「教会に毎週行けば救われる」、「儀式をやれば救われる」と言い、もし神が救ってくれなければ「きちんとやったのだから救えよ」、「神よ、救い給え」と、居丈高になって神に命令する。神を否定し、自分たちが神になる。

この問題に気づくようになったのは、一部の者たちである。この時代、イエスが現れる少し前あたり、次の5種類の者たちがいたと整理できる。

1)ほんの一部。神の前での人の根本的無力に気づく。

2)当たり障りのない普通の生活で満足する多くの人々。

3)救いを求めて、「なすべきこと」を次々に試す者たち。「救いの迷い子」

4)「自分たちは義しい」と勝手に決める一部の集団。「神の拒否」「神の前での自己正当化」

5)特に、「4種類目」の者たちの存在にヒントを得て、「どうすれば<自分たちは義しい>となるか」を「教える」者になれば、集団の支配者・指導者になれる、と気づく者。

第一のタイプは、人間が神を動かすことはできないと気づいた人たち(知識人)である。第二のタイプは、当たり障りのない普通の生活で満足する大部分の人たち。社会的に非難されない程度にヤーヴェ崇拝を行い、信仰の問題点も理解せずに普通に暮らしている人たちである。

第三のタイプは、救いを求めていろいろと努力する人たちである。ただし、この方法がダメならまた次の方法といろいろやるが実現しない。例えば、洗礼ヨハネが現れヨルダン川で洗礼を行うのが評判になるとそこに集まり、今度はイエスが現れればそこに集まるという具合である。彼らは救いを求めて修行などを試みる「救いの迷い子」たちである。

第四のタイプは、自分たちが正しいと勝手に決める人たちで、それなりの規模の勢力をもつ。個人でもできるが、大体は集団でやる。これこれの「正しい生活」「清い生活」を実践しているから、我々は救われる、救われている、と考える。

その様子は、1世紀のユダヤ人の歴史家ヨセフスの残した本に、生々しく描写されている。彼らはある特定な生活のあり方を工夫する。例えば、仕事中は他のユダヤ人たちと一緒に活動するので勝手に(信仰実践が)できないから、実践するのは主に食事の時と寝る時である。食事の前に必ず祈りをし、食事は静かに黙って食べる。あるいは誰かが聖書を朗読し、それを聞きながら食べる。寝る前にも祈りをする。わかりやすくて単純なのが特徴だ。

ピューリタンも同様で、米国の古い白黒映画やテレビドラマには母親が子供に「寝る前にお祈りしなさい」という描写がよく出てくる。これが正にピューリタンの典型的な信仰生活である。しかし、そもそも「食事の前に祈る」などとは聖書すら書いてない。自分たちで勝手に決めたことにすぎない。

似たような例に、ギリシアのピタゴラス派がある。ピタゴラスの定理を発見したりした優秀な集団だが、彼らにはいろいろな奇妙な規則がある。例えば、「マメを食べてはいけない」「灰の中にポットの痕を残してはいけない」「家に燕が巣をつくってはいけない」など。何故彼らは自分たちで勝手に生活のルールを決めて、それを実践するのか。それは「正しい」とされる生活が単純になるからである。集団で、分かりやすく決めてくれると、安心できる。「我々は、今日も、豆を食べなかった。明日も、食べないだろう。我々はなんて恵まれているのだろう。清く正しい生活をして、救われているのだから」といった具合である。そうでないなら、救われたくても、そのためにどうすればいいか分からない。あれやってもダメ、次にこれをやってもダメというように、いろいろ試みているうちにだんだん老いてしまう。この現実はあまりにも厳しくて、まさに「救いの迷い子」になる。だから彼らは、これこれの「清いとされる」生活を実践していれば救われると単純に決めてしまうことにする。「神の前に正しいとは何か」という大課題がある。迷う人はまだ誠実であり、自分たちが正しいと勝手に決めてしまう人は、神の前で不誠実である。

最後に第五のタイプの人たちが出てくる。第四のタイプの人たちは、自分たちで勝手にこうすればいいと決めて実践する集団で、悩みも少なく仕事に精を出し、自己満足して、自分たちは「正しい」「清い」「偉い」とする人たちである。彼らのそのような様子を見ているうちに、自分が彼らに「どうすれば正しいのか」を教える教師となって指導すれば、指導者、つまり彼らの支配者になれると考える人たちが出て来る。それが第五のタイプの人たちである。

⑤第四の転回点:ユダヤ戦争後

ユダヤ教の第四の転回点は紀元1世紀末ごろ。ユダヤ人たちがローマとユダヤ戦争をやって負けたあと、ユダヤ民族がなくなったわけではなかったが、戦後の混乱を収拾しなければならない時期に起きた。

神の前でこれこれが正しいと勝手に決めること(神の前での自己正当化)は、善悪の判断や審判を自分たちが神になり代わってやることである。自分たちがやっていることが正しく、同じようにやらない者は悪だと決めつける構造は、「神の拒否」である。これを避けるにはどうすればよいか。

「人間が何をしても、神を都合よく動かすことはできない」という理屈では、たとえ理屈が通っていても、彼らは(自分の考えを信じ込んでいるので)説得されない。「信仰」といえば格好よく聞こえるが、理屈の通らないことを正しいと「信じる」ことである。

ペルシア時代の紀元前5世紀ぐらいから「律法」(聖書)が成立し始めて、権威ある文書集、神の言葉となっていたので、彼らはそれを利用した。「律法」(ヘブライ語で「トーラー」)とは、法律という意味である。また「権威ある」とは、法律のように権威があるという意味と、神の前での「義」のあり方、つまりどうすればよいのかが決められていることで、普通の法律より権威があるという意味である。そのため律法は、すべてのユダヤ人を拘束する。内容を知っていても知らなくてもユダヤ人なら守らなければならない。

救われたいならばどうすればよいのか、が律法に書き記されており、これを完璧に守れば救われるという体裁になっている。ゆえにユダヤ人で救われたいなら、律法を守らねばならないということになる。「救われる」「神の前で義となる」ためには律法を勉強して、律法を全部守らなければならない。

しかし「律法」は膨大な量で、(キリスト教の側で)旧約聖書と言われている部分に加えて、さらに「タルムード」が成立する。タルムードは『世界大百科事典』くらいの膨大な量で、しかも内容は難解である。真摯に取り組んで一つ問題を解決しようとすると、別の十の問題が出てくるような状態である。

聖書だけでも解釈困難な箇所だらけである。「律法」は、こうしなければならないと命じる「掟」だけれども、「物語」になっているところも多い。その「物語」を「掟」ということ自体、そもそも無茶な話である。「物語」をどうやって「法律」として守るのか。無理やりそういう位置づけにしているために、誰もすべてを適切に理解できない。ましてや、誰もすべてを完璧に順守することなどできない。結果として、誰も救われないし、誰も神の前で義になれないことになる。

年老いたファウストが、「何もない」と言ったように、すべてを理解することは一生かけても出来ない。人間には寿命がある。しかし少し勉強すれば、これは一生かけても理解できないということは分かる。これが重要で、「理解できない」ということがはっきりすることは、ある意味で楽である。

そうすると、膨大な量の律法を完璧に守ることは事実上不可能なので、「神の前での自己正当化」、神と関係なく、人が勝手に「自分は救われている」とすることは、ユダヤ人ならできなくなる。これが律法主義の機能(ファンクション)である。単純なピューリタンの人たちのように、「神を拒否して自分が神の立場で判断する」ということが事実上できなくなる。ここには「救い」はないけれども、「神の拒否」という最悪な事態は回避している。紀元1世紀の末に「律法主義」が確立してから、ユダヤ教はこの考え方に立って今も続いている。

結果として、「人間が何をしても、神を都合よく動かすことはできない」という状態にユダヤの民全員が位置づけられた。「律法」の前でため息をつく人たちは、勝手に神の前で自分を正当化したり、「救われた」などと主張できない。これが「律法主義」になったユダヤ教の立場で、ぎりぎりのところで神を拒否していない。

これで「救い」がないかというと、一つだけ可能性がある。「沈黙して動かない神」が動き出して救えばいい。そもそも出エジプトの時に、何故か神が救ってくれた。これが始まりで、それに似たようなことがあればよい。つまり、「神が動くのを待つ」のである。これが人間の限界の中での合理的な立場である。神を無視していないし、分かっていないことを分かっていると主張するのでもない。一つの到達点ではある。神は、救いの業を行うとは限らないが、救いの業を行うかもしれない。その「神による救いの業」によって救われる、ということはあり得る。また、救いが実現するのは、この可能性でしかない。

3.キリスト教とイエスの意義

キリスト教はイエスから始まった。長い間、神と民が断絶し、神が沈黙していたのに、神が再び動き出した。神がイエスを選び、「神が動き出した」というのがキリスト教の主張である。

一方、ユダヤ教の人々は民族的な考え方に凝り固まっており、「ユダヤ人、すなわち神の民である我々を出エジプトのときのようにひとまとめに救ってくれる」ことをイメージして待ち望んでいた。ところが、神は、全人類を救うのでも、ユダヤ民族全体を救うのでもなく、極端に言えば、イエス一人だけを救った。その後、イエス以外の者たちも救ったかもしれないが、いずれにしても、ごく少数の者だけを救った。

「イエスの実例」「救われた者がひとりいる」ということは、救いの実現についての期待を高めた。しかし、その後、神は事実上、再び沈黙している。大多数の者が「救われなかった人々」だからである。

神に救われた人は、神と実際の関係があるので問題ない。問題は救われてない人たちで、彼らは、「神が沈黙している」「自分たちは救われていない」という、以前と同じ状況に置かれている。イエスは救われたかもしれないけれど、自分はまだ救いを待っている。確かにイエスの実例があるし、イエスはそれを言いまわったけれど、その話を聞いたからといって、自分に神が訪れるわけではない。神が訪れなければダメである。イエスはうまくやった。というか、イエスの場合、うまくことが運んだ。イエスは選ばれた。なんであいつは選ばれて、私は選ばれないのか。以前と同じように、神が自発的に動き出すのを待っている状況だ。

ところが、やがて驚くべきことが生じる。「救われなかった人々」に対して、「私は分かっている」「〇〇すれば救われる」という「教え」を宣べる者たちが現れる。

そもそも「人間が何をしても、神を都合よく動かすことはできない」のだから、「〇〇すれば救われる」というのは、嘘でしかあり得ない。でも、この働きかけは、社会的にはかなりヒットした。効果絶大で、多くの人を集めた。

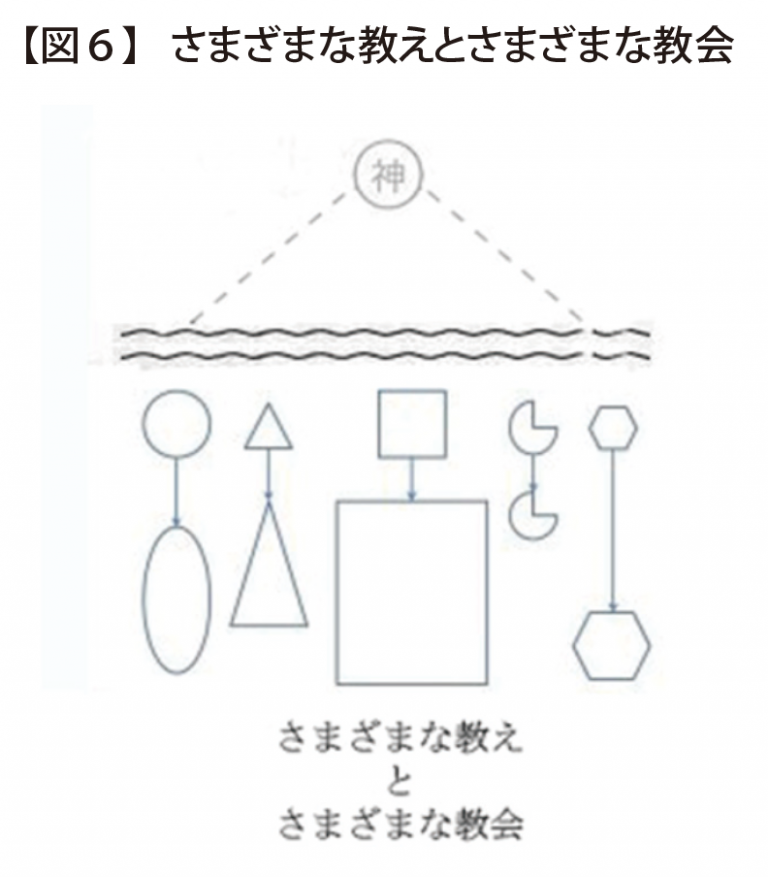

「〇〇すれば救われる」という、人を集めるための「〇〇」「××」の内容にはいろいろある。例えば、「信仰」という内面的な「思い込み」でいうと、イエスの教え、その他の集団指導者の教え、集団が決めた掟、などがある。このように、指導者によって「〇〇」「××」の「教え」の内容は異なり、それぞれの「教え」ごとにさまざまな集団が出来上がる。なかには、イエスが神か人かを会議で決める集団も現れる。これらの集団においては、神が退けられていて、人が神のようになっていることが特徴である。

そして彼らは、社会に働きかける。重要なことは、これらの集団のメンバーになることである。しかし集団のメンバーに、あまり難しいことは要求できない。下手をすればセクトになってしまう。人集めするのが目的なので、多くの場合、食事の前に祈るなどのかなり単純で簡単な生活活動を求めるだけになる。例えば、日曜の集会に一生懸命出てもあまり意味がない。ずっと休んでいてしばらくぶりに顔を出すと、「今日は長く不在だった何某さんを神が私たちのところに足を向けさせ……」などと言って、まるで長くいなかった方が偉いみたいな言い方をする。これは「教え」の実践よりも、集団のメンバーシップが重要だからだ。

重要なのは、「〇〇」「××」の内容ではなく、「指導者」あるいは「宗教集団」への「忠実さ」ということになる。これが「信仰」なるものの意味である。内容に価値はない。さまざまな「教え」があり、それとともにさまざまな「集団」ができる。この「指導者」と「集団」が教会である。キリスト教では、イエスの教え、聖書の教え、教会指導者の教え、教会創始者の教えなど教えが重要である。「教え」があって、教える「指導者」がいる。

図6のように、丸い教えの人のところには丸い集団が出来て、三角の教えの人には三角の集団ができる。それぞれの集団に属する人たちは、自分たちこそが正しいと考えている。そのため、丸から見て四角は許せない、ということになり、このような対立が宗教戦争へと発展していくのである。

4.五つの社会類型論

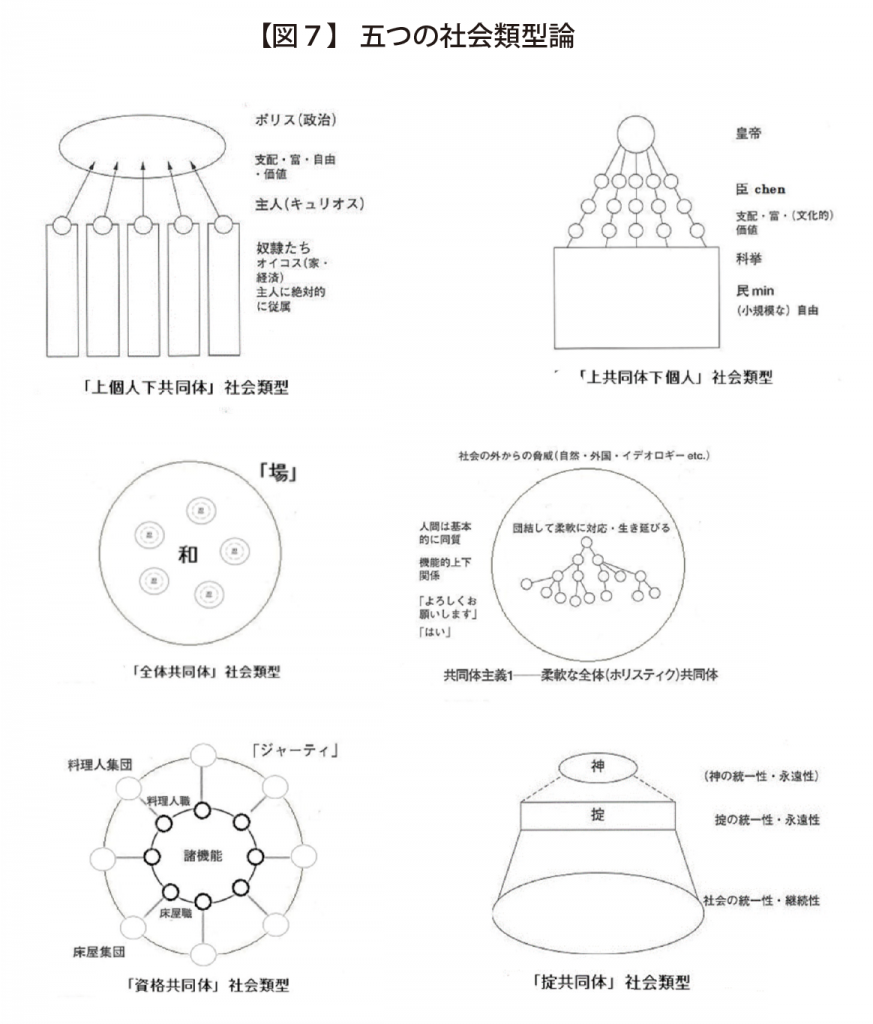

ここで五つのタイプの社会類型を提示する。

①上個人下共同体 (伝統的西洋社会がモデル)

②上共同体下個人 (伝統的中国社会がモデル)

③全体共同体 (伝統的日本社会がモデル)

④資格共同体 (伝統的インド社会がモデル)

⑤掟共同体 (律法主義のユダヤ社会がモデル)(「イスラーム」にもあてはまる?)

①上個人下共同体

これは西洋(古代)の類型で、奴隷社会が典型である。自由な個人である主人と、それに従属する奴隷社会との二重構造である。古代ギリシアのポリス時代には主人と奴隷で、やがて時代が進むと貴族と一般民衆(庶民)の二重構造になった。上下のクラス(階級)間での移動はない。

②上共同体下個人

これは中国型で、こちらも二重構造になっている。下に「民」がいるが、西洋の奴隷のような絶対的な従属ではなく、「民」には小さな自由がある。この「民」の生活を確保するために「皇帝」がいて、「民」を支配する。しかし、皇帝一人では支配はできないので、優秀な役人(臣)が必要になる。役人に「民」を支配させる構造である。上の人も下の人も、それなりに幸福に暮らしていくように塩梅する。上の人は皇帝をトップにした優秀な支配者層で非常に裕福であるが、整然と政治を行っていかなければならない。一方、下の人は小さな自由ではあるが、教養も経済的にもまあまあでしかない。

③全体共同体

これは日本の社会類型である。メンバーは根本的に平等で、みな一緒に「場」の中にいればよい。一緒にいるということが重要で、皆で協力して一生懸命に生きていけばよい。実際の社会には優秀な人もいればダメな人もいるわけで、ダメな人が少ししかできなくても、それは皆でやったことになる。「私は優秀だからうまくいった」などとは言わない。たとえ現実はそうであっても、「こうしてうまくいったのは皆様のおかげです」という言い方をする。

しかし、ただ人々が存在するだけでは社会にならないので、集団内には機能的な上下関係はある。それでも本質的には同じ人間であることを見せる必要がある。例えば、サラリーマンが宴会においては、(上の人でも)わざと下品なことをやって同じ人間であることを見せる必要がある。

また、日本の日常会話の80%は「はい」で成立してしまう。「はい」は英語に訳すと「イエス」で、相手の考えが正しいと同意する意味に捉えられがちである。しかし日本語の「はい」の意味は、「あなたが偉い」ということである。「こうしなさい」と言われて「はい」と答えるのは、「そうです」と答えているのではなく、「あなたが偉い」と言っているに過ぎない。つまり、上司から命令があっても、必ずそうするとは限らない。しかし、100%やらないわけではなく、80%ぐらいはやる。皆が「80%ぐらいやる」社会は、パーフォーマンスがきわめて優れている。

さらにもう一つ、日本の独特な表現に「よろしくお願いします」がある。「よろしくお願いします」という表現には具体的な内容がないため、海外の人にうまく翻訳できない。「よろしくお願いします」「はい」という会話は、内容がゼロであるにもかかわらず、これでうまくいくのが日本社会の特徴である。

日本では「場」にいることが重要なので、顔を出さなければならない。たとえ不満があっても顔を出さないと社会から外されていく。たとえ何の役に立たなくても、顔を出すことが重要なのである。

また、宗教や神との関連で言うと、日本の宗教は、隠れて忍んでやるという特徴がある。すなわち「忍の領域」があり、その「忍の領域」でこっそりやる分には否定されるのではない。

④資格共同体

次がインドの社会類型である。インドは、きわめて細かい上下関係のカースト制社会である。しかし四つのカーストだけでは社会が成り立たないので、「ジャーティ」と呼ばれる職業集団ができている。料理人、床屋、祭司など、社会に必要なさまざまな機能が、その人間集団に割り当てられている。床屋の集団に生まれれば床屋として育てられ、床屋として活動し、床屋の奥さんをもらって、床屋の子を育てて、床屋として死んでく。自由はなく、レールを敷かれた一生になる。別の職業に移ることは許されない。

ただし、自由がないことは悪いことばかりでもない。「自由」は良いことのように聞こえるが、やりたいことがある人にとっては「自由」は素晴らしいものでも、「自由」があると何をしていいか分からない人も多い。たとえやりたいことがあっても、人生の中で実現できるのはわずかな人だけだ。そのわずかな人も、やりたいことのいくつかは何とかなったとしても、他のやりたいことは犠牲になる。つまり、「自由」があると、人生の終わりに「あれもできなかった、これもできなかった」と後悔することになる。一方、自由のないジャーティの場合は、やることが決まっているためにそういう不安はない。

⑤掟共同体

最後は掟社会で、ユダヤ教やイスラームの社会に見られる類型である。このような社会には一定の掟があり、その掟に従う集団の社会で、非常に分かりやすい。問題は、どのような掟が適切かである。人間の本質的な根本原則を掟とする、というのは、すぐに思いつく。しかし、実際には、そのような掟を作るのは非常に難しい。作ったとしてもすぐに破綻してしまう。むしろ、儀式のような意味のないものの方が長続きする。儀式を神で権威付けをして、まとまった秩序ある社会をつくる。論理としては、「神が掟を授け、それを守る」ということになる。

単純な掟の方が、かえって暮らしづらい面もある。例えば、イスラームでは、一日5回お祈りしなければならないけれども、毎日きちんと5回祈っているかとなると、やれてない。それに対してユダヤ教は、掟があまりにも複雑で理解することもできないから、かえって「自由」である。この「自由」は、西洋でいうような「自由」とは異なり、掟が難しすぎて、その結果生じる副次的「自由」である。その「自由」の範囲内でいろいろな楽しみを実現できる。

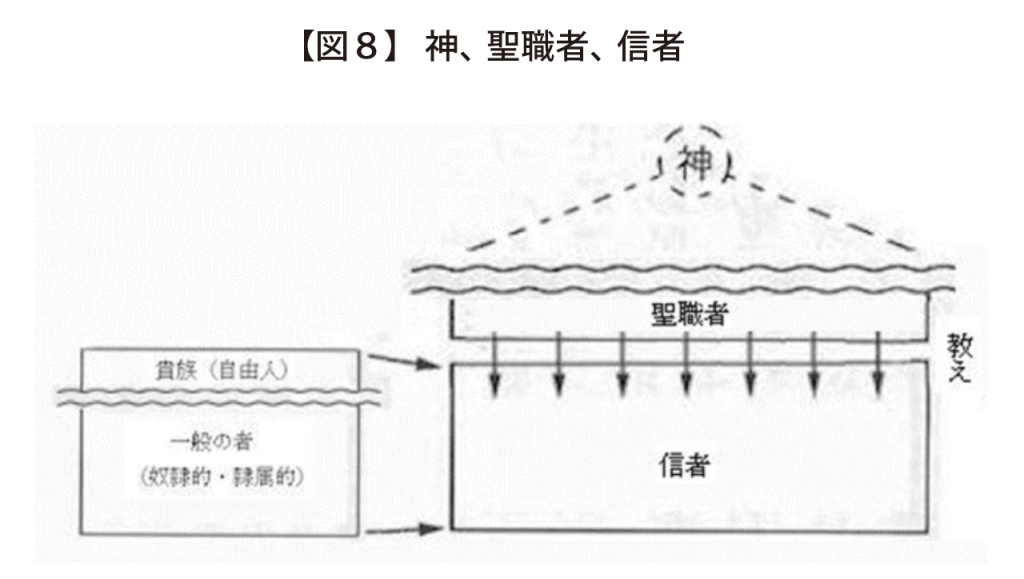

5.キリスト教と西洋文明

(1)キリスト教を取り込んだ西洋社会の構造

ローマ帝国内で発展したキリスト教は、その初期において迫害されていた。それでも途絶えずに勢力を保ち続け、4世紀のコンスタンティヌス帝の時にキリスト教が国教化された。

その背景には、「三世紀の危機」と呼ばれる、非常に不安定な時期があった。この時期は、「軍人皇帝時代」とも呼ばれ、次々に皇帝が変わり、皇帝を僭称する者たちさえも数多く現れて、ローマ帝国が弱体化した。ローマ帝国を立て直すためにさまざまな政策を行うものの、なかなか成果を上げられず、コンスタンティヌス帝がキリスト教を国教化して統治を試みて、これがうまくいくようになった。

では何故、キリスト教を国教化することでうまくいったのか。西洋文明は、支配階級である貴族と被支配階級である一般人の「二重構造」になっている。しかし、一般人の中からも優秀な人が現れると、中には不満を持って反乱を起こす者も出てくる。つまり、下層である「一般人」が単純に「魂のある道具」でおさまらなくなってきた。さらに軍隊が勝手に皇帝を擁立させたりするから、国が乱れて不安定になる。貴族も不安定な二重構造維持のための管理に忙しく、自由が十分に享受できなくなった。そういう状況の中で、コンスタンティヌス帝は、キリスト教の「指導者(聖職者)」と「信者」の二重構造の下層である「信者」のところに、西洋の二重構造(「貴族」と「一般人」)をはめ込んだのである。

ここで重要なことは、聖職者たちを社会的に上位だと位置づけたことである。聖職者たちは社会的に支配的な立場に位置づけられ、ローマ帝国は教会制度を整備し、立派な教会施設をたくさん建設した。聖職者たちは支配者にふさわしい生活が出来るようになった。

問題は、誰が聖職者になるのかである。下層である「貴族」や「一般人」から聖職者はリクルートされることになる。優秀な人間を選んで、神学校などで勉強させて養育する。もう一つ重要なのが、聖職者は結婚してはいけないということである。つまり、聖職者は一代限りで、自分の子供を後継者にすることが出来ない。反乱の指導者になれるような優秀な人は聖職者にリクルートされ、聖職者は結婚できないので、権力や富が自分の子供に継承されない。これによって安定した社会、西洋的な超安定構造が実現した。

聖職者というと教会の神父のような姿、一般の人々のあいだにいて、人々の世話をあれこれする者の姿をイメージする人も多いだろう。しかし当時の聖職者で重要なのは、修道僧である。修道院では、見習いの時は勉強をし、規則を守りながら上の人に仕えるなど大変だけれども、いったん一人前の修道僧になると、きわめて自由になる。教皇庁に勤めているような人でも、午前中2~3時間仕事すればあとは自由になる。特段の仕事のない人は、真面目な人であれば神学を勉強したりするだろうが、能力のない人はチーズやワインを作るのでもよい。聖職者は戦争にも行かずに済む。旅行に出ることもでき、「教会」という領域の中で自由を享受することができた。

(2)近代の到来と世俗化の進展

西洋社会において超安定構造が実現して中世社会が生じたが、それもやがて終わりを迎える。近代になって科学技術が生まれると、生産効率が向上して富が増大した。一般人の中でその富を享受できた人たちは、貴族や聖職者よりもよい生活を享受するようになる。彼らは「ブルジョワジー」と呼ばれた。やがて彼らは政治的にも上層の者たちと同じ権利を求めるようになる。これを劇的に実現しようとした画期的事件がフランス革命である。さらに労働者や女性も、順に自分たちの権利を主張するようになった。

西洋文明は、古代末期にキリスト教を採用して、危機を乗り越えた。しかし、近代になって、富が増大すると、キリスト教が不要になる。だんだんと相対化し、いわばお役ご免になってきた。これを「世俗化」という。

かつては教会の教えに従って生活しなければならなかった。例えば、日曜日のミサに出席しないと、村社会から排除された。ところが「世俗化」が進むにつれて、ミサに行かなくても社会から排除されることはなくなっていく。科学技術の力によってキリスト教の権威が相対化し、落ちていった。休日である日曜日に暴れまわるような人たちが出てくると、政府などが主導してスポーツをやらせて彼らのエネルギーを発散させた。

「宗教」は、文明に有用ならば利用し、不要になったら退けるべきである。宗教を利用して平和に役立てるということもあり得る。一方で宗教は戦争にも利用されてしまう。特にキリスト教のように、神との断絶を利用するだけの宗教集団形成をする場合には、人間存在の全的可能性を失わないようにするという観点から、排除すべきだと言える。

キリスト教のように決定的に神を退けている宗教はほとんどない。日本の伝統的なあり方を考えてみよう。神社にお参りして百円を賽銭箱に入れて願いごとをする、といった実践は、厳密にいうと、人間が都合のよいように神を動かそうとする企てである。しかし、真剣になり過ぎない。この「真剣になり過ぎない」というのが重要である。このような活動においては、神との関係をわずかに想起させる程度でしかない、というところに利点がある。神のことを無視しているわけでもなく、神のことを分かりもしないのに勝手に真実だと決めつけるような決定的な過ちにもならずに済む。もし神が来て本当に救ってくれたら、それを受け入れる。「受け入れる」と言ったが、神の行為を人が拒否することは、そもそも不可能である。これが人間にできる最大の限界である。このように日本の信仰は、ある面でいい加減、不真面目のようであるが、ユーモアで接していて、最大限に誠実だと言うことができる。

6. 終わりに

内村鑑三というキリスト教の思想家とされている者が19世紀の終わりに書いた『後世への最大遺物』(1897年)の中に、次のようなくだりがある。

「‥‥キリストによって天国に救われて、未来永遠の喜びを得んと欲する考えが起ってきました」。

救済は、キリストが救うのではなく神が救うのに、なぜ「キリストによって」でなければならないのか。イエスは神に選ばれ、神に救われた実例でしかない。内村鑑三という人はキリスト教の思想家というよりも、ただの信者である。誰かに教えてもらったことを受け売りで、さらにうまく言っているだけである。自分の救いについて、神が決めることを自分で決めている。「教え」を述べる人たちの連綿とした伝統に乗って語っているに過ぎない。そうなると、「キリスト」という固有名詞に繋がる価値を認めない者を否定する立場になる。

フランスのユダヤ人女性政治家シモーヌ・ヴェイユ(1927-2017年)は、家族と共にアウシュヴィッツに送られ、そこで父親と兄弟を亡くした。彼女の回想録『ある人生』(Une vie、 2007年)の中に、彼女がまだ若かったころの父親の言葉が引用されている。

「ユダヤ人と(西洋の)貴族だけが、何世紀にもわたって、読むということを知っていた、そして、意味があるのはこのことだけだ」。

ここに出てくる「読む(lire)」という言葉は、ただ本を読むという意味ではなく、世界の動きを適切に解釈して了解するという意味である。何故ユダヤ教は律法主義になっているのか、何故西洋はキリスト教を採用しながらそれを退けているのか。そういうことが分る枠組みを持つことができるのは、ユダヤ人と西洋の貴族だけだ。

しかし、私は、「読むということを知っているのは、ユダヤ人と(西洋の)貴族、そして日本文明の<和>の社会性の裏にある<忍>の領域に憩う日本人だけだ」と言い直したい。日本社会が「よろしくお願いします」と「はい」だけで生活し、ふわっとした感じで終わっても、うまくいくのは何故なのか。他の文明とのかかわりにおいて、日本はこれで何とかなっているのは、どういう意味を持つのかを、客観的に見ることが出来る領域が日本にはあって、それが「忍」なのである。

(本稿は2019年11月1日に行ったインタビュー内容をまとめたものである)