1. 「文明論」は何処まで有効か?

「文明」だけで世界のすべてを論ずることはできないが、経済や経済を軸に物事を見ることがあるように、本稿では「文明」を補助線として世界がどのように見えるか論じてみたい。サミュエル・ハンティントンの『文明の衝突』がそうであったように、本稿における「文明論」も、座標軸を思い切って絞り込み、私なりのモデルあるいは仮説を示す。そして、ある特定の国の状況について論じるというより、世界全体に文明・宗教の視点から横串を通すことで、これを俯瞰する。

本稿で論じるのはあくまでも「文明論」であって、政治や外交の話ではない。文明的には距離があるが外交的には関係が良好だという国がある。かつてのアメリカとサウジアラビアはその典型であろう。逆に、サウジアラビアとイランのように、文明的に近くても仲の悪い国も多い(変化の兆しはあるが)。いずれにしても、本稿の「文明論」は、国益や地政学についての議論とは別の次元のものであることをお断りしておく。

また、一般に「文明」と「文化」は混同されやすい。しかし、「文明」は個別の民族、文化、地域を超えた普遍性、広域性をもつ概念である。他方、「文化」は地域性、個別性を前提にした概念である。たとえば、国家、民族、地域社会、官庁、企業や団体や学校、家族や個人に至るまで、各レベルで、更には、近代社会から未開社会まで、その全てで、「文化」は存在する。一言で言えば、「文明」はマクロ的、「文化」はミクロ的である。

そして、「文明」は未開の地域や動物の世界には存在しないが、「文化」は、未開社会はもとより、柔軟に考えれば、動物社会でも存在する。「文化論」は、個別の事象を細かく観察して議論を展開する必要があるため、想像力よりも観察力が求められる。それに対して、「文明論」は、大雑把で良い。細かいことに囚われると、ダイナミックな議論ができなくなる。観察力よりも直観力、想像力が重要である。

2. 今日における最大の課題:宗教間の相克でなく、宗教vs世俗主義

前ローマ教皇のベネディクト16世は、2005年に教皇に就任するまでバチカンで教理(イデオロギー)を担当する部門の責任者を務めていた。保守派の総帥としてかなり厳しい議論をする人物だったと言われている。私が2006年から4年間バチカンに駐在していた当時、バチカンでは毎週のように、枢機卿などの幹部が人工妊娠中絶などリのベラルな思想を「口撃」していた。そこでよく使われていたのが「相対主義」という言葉だった。ターゲットになっていたのは、主にヨーロッパのリベラルな思想を持つ人びとだった。一言で言えば、「ミニ文化戦争」が展開されていた。

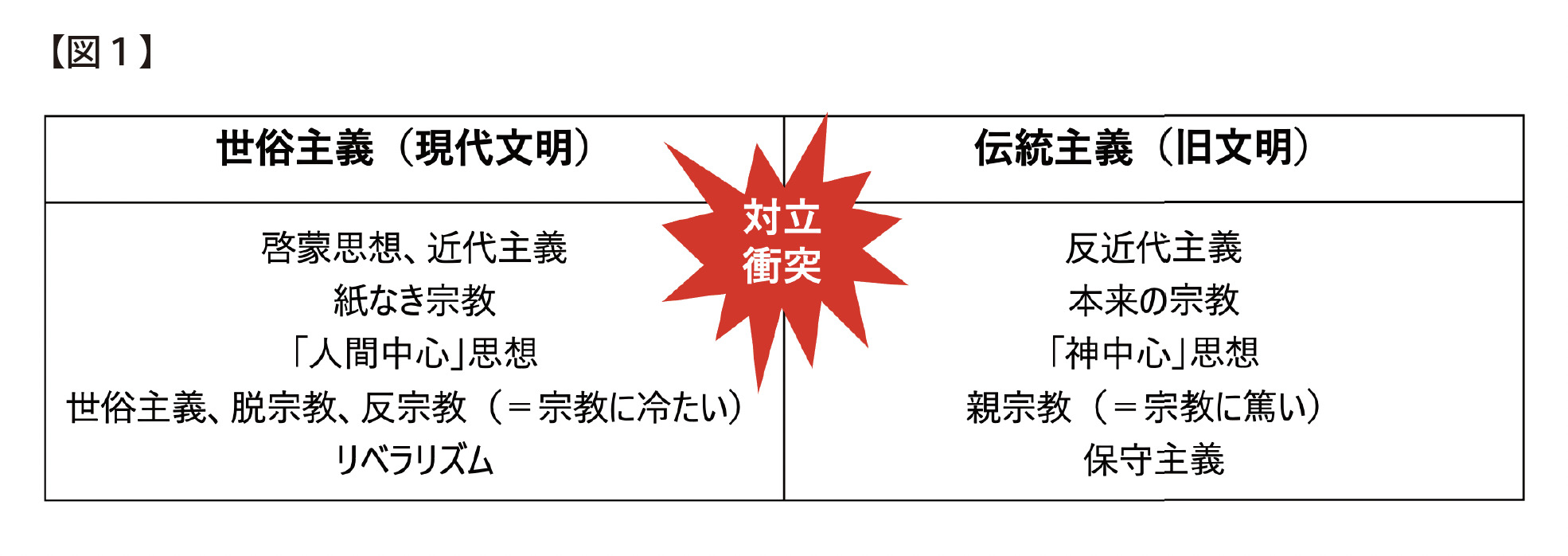

大雑把に言えば、西洋では「二つの文明観」が対峙し、緊張関係にある。前述のサミュエル・ハンティントンが見落としていた重要な点である。彼は西洋文明は「ひとつ」であると考えていた。しかし、実際は西欧においては「二つの文明」が併存・対峙している。すなわち、伝統主義に立脚する「古い文明観」を持つ人びとと、世俗主義に立脚する「新しい文明観」を持つ人びとがせめぎ合っている。

では、それぞれの文明の拠点となっているのはどこか。西洋圏にフォーカスすれば、伝統主義の牙城となっているのはまずバチカンである。そしてアメリカのディープサウス(深南部)と呼ばれる共和党の強い地域もこれに当てはまる。一方、世俗主義の牙城は北欧、ベネルクス三国、そしてフランスである。フランスは意識調査で「自分は無神論である」と回答する人の割合が約4割と、西欧で突出している。さらにアメリカ北部も世俗主義が強い。

アメリカでは伝統主義派と世俗主義派の割合がほぼ半々で拮抗している(大統領選挙のときの共和党と民主党の割合とほぼ一致)。人工妊娠中絶やLGBTなどの議論になると、凄まじい衝突のエネルギーが出てくる。ノルウェーやスウェーデンのように、人工妊娠中絶に9割以上の人が賛成している国では、「文明の衝突」は軽微だ。アメリカに比較的近いのがイタリアで、伝統主義派と世俗主義派の割合は6対4くらいである。私がローマにいた10年前、テレビでの討論番組と言えば、生命倫理や家族倫理についての討論が中心で、取っ組み合い寸前の激しい議論が行われていた。

3. 今日における文明の対立:「三つの文明観」の相克

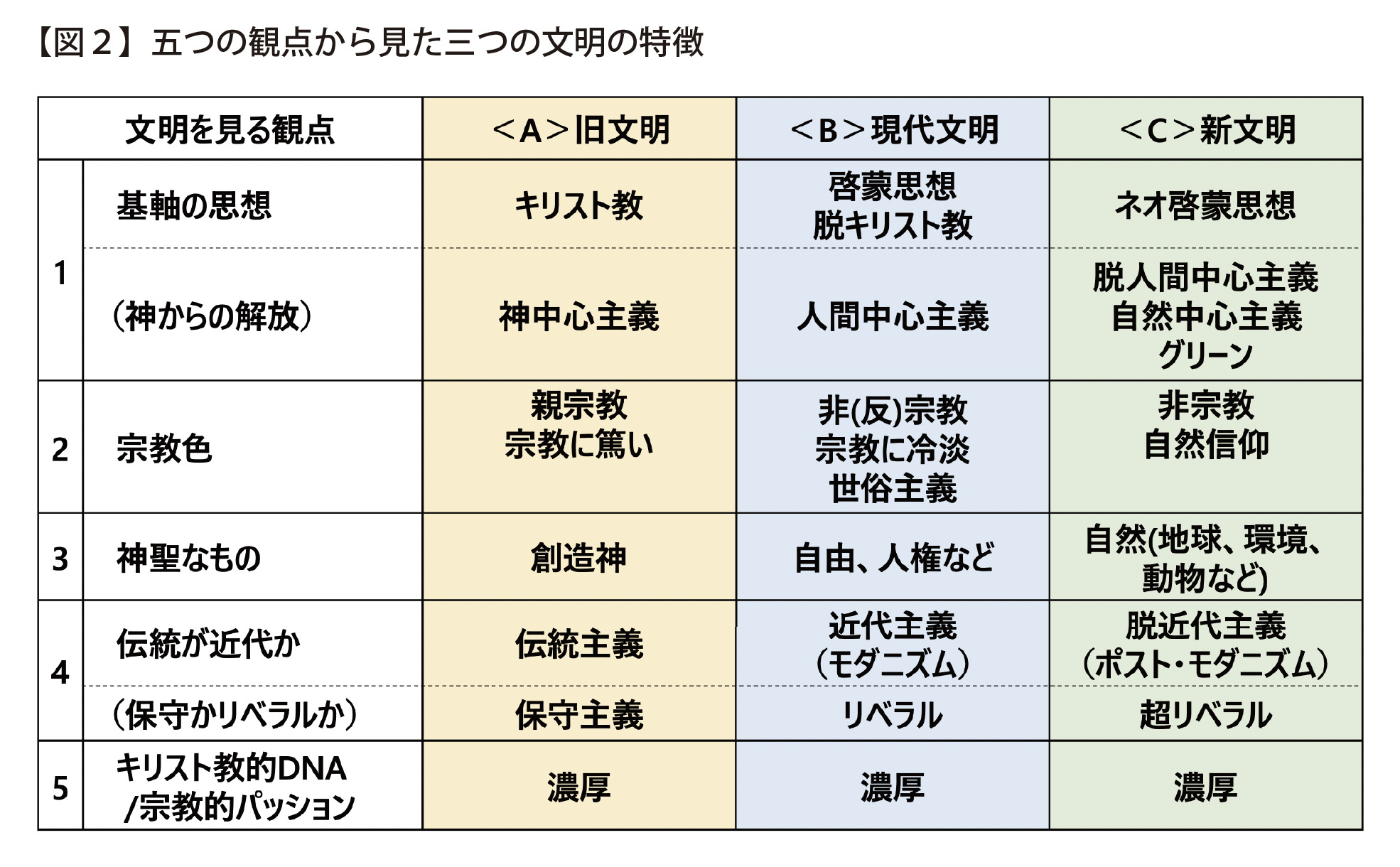

ところが、近年、これら二つの文明観に加えて、新たな文明観が台頭している。これまでの「神中心」、「人間中心」に変え、自然(地球、環境、動物、植物など)に対する配慮に軸足を移すべきだと主張する人びとが増え、影響力を強めているのだ。つまり、「神中心」の「旧文明」はもとより、「人間中心」の啓蒙思想を軸とする「現代文明」にも限界があるとして、「新文明」——「脱(ネオ)啓蒙思想」——への転換を迫っている。その結果、西洋圏では、〈A〉旧文明(親)→〈B〉現代文明(子)→〈C〉新文明(孫)の三代にわたる文明転換が進みつつあり、これらのあいだで「三つ巴」の熾烈な戦いが展開されている。以下はその要点である。

・各文明の基軸となっている思想は、「旧文明」はキリスト教、「現代文明」は(神を棚上げして人間中心思想に転じた)啓蒙思想、「新文明」は(人間中心主義から地球・自然中心主義に転じた)ネオ啓蒙思想だ。

・宗教色という観点からは、「旧文明」は宗教に篤く、「現代文明」は非(脱)宗教、そして、「新文明」も非(脱)宗教(ただし、自然信仰的要素が混じる)だ。

・「神」(正義)として崇めるものは、「旧文明」は創造神、「現代文明」は自由・人権、「新文明」は地球・環境・動物だ。

・伝統主義か近代主義かという観点からは、「旧文明」は伝統主義・保守主義、「現代文明」は近代主義・リベラリズム、「新文明」は脱近代主義(ポストモダニズム)・超リベラリズムの立場に立つ。

ここで重要なのは、現代文明〈B〉、新文明〈C〉の両者は、「神を棚上げ」しているものの、「自分たちが標榜する正義」には強いこだわりを示し、これを世界標準として「宣教」しようとする体質がある、という点だ。それは、両文明とも、旧文明〈A〉からキリスト教的DNA・宗教的パッションを継承しているためだ。

その観点からは、キーワードが二つある。ひとつは「怒り」だ。2022年に北京オリンピックが開催される前、中国政府によるチベットの弾圧が大きな話題となった。そのとき、パリでもロンドンでも人権活動家たちが激しく抗議した。それに対して、日本では同じように怒りを感じた人が強く抗議した、という話はほとんど聞かれなかった。ミャンマー国軍によるクーデターの時も似たような状況だった。日本人は抽象的な話ではなかなか動き出さないが、ひとりでも日本人の血が流れると急に燃え始めるところがある。

キリスト教的なDNAを継承している人びとは、自分たちの利害と直接関係がなくても、正義に反すると思われるようなことが起きると、自然に怒りが湧くのだろう。環境活動家や「動物権」運動家が時として過激な言動をとるのも、そうした体質の表れだ。最近では、環境運動過激派が、英国等で名画にスープをかけたり、ガソリンスタンドを襲撃するいわゆる「エコテロ」を繰り返しているが、この独善性は怒り(宗教的パッション)抜きには説明し難い。

もうひとつのキーワードは「角逐」(衝突)だ。アメリカでは人工妊娠中絶をめぐって旧文明〈A〉と現代文明〈B〉の激しい衝突が起きている。両文明の角逐はいずれも宗教的パッションがあってのことであり、きわめて強い「文明戦争」あるいは「宗教戦争」的色彩を帯びている。

「現代文明」〈B〉を支える啓蒙思想も、「新文明」〈C〉を支えるネオ(脱)啓蒙思想も、ともにキリスト教のDNAを引き継いでおり、両思想は、実体的には宗教というべきものだ。したがって、私は「啓蒙思想教」、「ネオ啓蒙思想教」という呼称を使うようにしている。キリスト教(特にカトリック)→ 啓蒙思想教 → ネオ啓蒙思想教という三代にわたる流れに理解が及ばないと、西洋文明の本質は分からない。キリスト教的伝統を欠く日本人は、そこが苦手である。

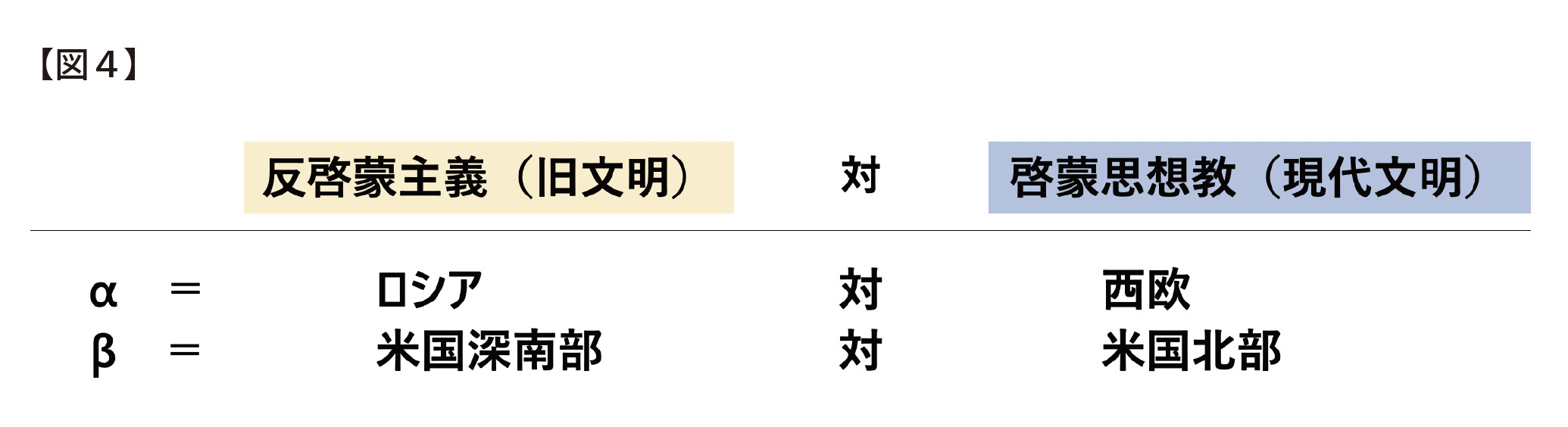

ここまで、西洋圏における「文明の対立」について述べてきたが、実は西洋圏外でも同様の文明の対立が見られる。議論が複雑になることを避けるべく、「新文明」〈C〉は割愛し、「旧文明」(伝統主義)〈A〉と「現代文明」(啓蒙主義)〈B〉に絞って論じる。

まずロシアは、反啓蒙思想、反近代主義が強い。このため、啓蒙思想の牙城である西欧との間には明確な文明間の対立(α)がある。少なくとも文明の視点に限って言えば、ロシアが西洋とそりが合わないのは当然と言える。

米国はどうか。米国の深南部は反近代主義が強く、北部は啓蒙主義が強いことから、両者もそりが合わない(β)。

つまり、αもβも同じ構図に見える。ロシアも米国の深南部も、ともに17-19世紀のメンタリティー(時間軸)を維持している。宗教面で保守性が強く、「暴力の文化」を温存している。「暴力の文化」と言えば、ウクライナ戦争であらためて露わになったロシアの人命軽視、米国南部で根強い銃文化は、その例である。

また米国ではESG投資の活動を制限する「反ESG法」が15州で成立している。ESGに反対しているのは米国の深南部で、LGBTや人工妊娠中絶に反対している人びととかなり重なる。

4. 文明の「時間軸」

ところで、ロシア専門家として有名なシカゴ大学のミアシャイマー教授がテレビでこう語っていた。「自分は、シカゴにいる時より、モスクワに滞在している時の方が、気分が落ち着く。自分は19世紀的な人間なので、21世紀的なシカゴより(19世紀的な)モスクワの方が、波長が合うからだ。」彼の言葉は、まさにロシアが17-19世紀的な文化を温存している点を喝破している。

ロシア、米国以外に視点を拡げると、サウジアラビア、イラン、アフガニスタン、中国、北朝鮮、ミャンマーなども、反西洋主義、反啓蒙思想で共通している。サウジアラビア、イラン、アフガニスタンなどは伝統的なイスラームが非常に強いため、中国、北朝鮮、ミャンマーなどはイデオロギー、ナショナリズムが強いため、何れも、啓蒙思想をほぼ拒絶している。いずれも、自分たちが形成しているアイデンティティーへのこだわりが非常に強く、人権、自由、女性の地位、人命等の価値を軽視するところが特徴的である。

これらの国・地域では、啓蒙思想との絡みで言えば、「時計の針」は中世(サウジアラビア、アフガニスタン)、17-19世紀(ロシア)、18-19世紀(米国「南」)、20世紀前半(中国)で止まっているようだ。ただし、近代主義をすべて拒否しているわけではない。テクノロジーについては、つまみ食い的だが、貪欲に取り入れようとしている。より古い時間軸を持っているイスラーム過激派組織ISなども、ハイテクを使いこなしてテロを実行している。しかし、それ以外の思想、哲学の部分では、21世紀とは別の時間を生きている。言い換えれば、我々とは「別の文法」を持っている。

ロシアのウクライナ侵攻について、「この21世紀にあのような蛮行が見られたことに驚愕させられた」という声を聴くが、的外れだ。プーチン大統領は17-19世紀の世界観に生きている。意外性はない。彼らは彼らの(17世紀的)文法に従って、自然に振舞っているだけだ。過激な言葉を使えば、ロシアのウクライナ侵攻は、「旧人類」が現代社会に土足で踏み込んできたという構図だ。

(ふたつの厄介)

この「時間軸」の問題については、二つの「厄介」がある。まず、ロシアの時計は、国民国家・主権国家の理念を確立したウェストファリア条約(1648年)の前で止まっており、主権尊重という発想はない。ピョートル大帝以来の「帝国主義」の思想をいまだに持ち続けている。プーチン大統領が自身をピョートル大帝の再来と見立てているが、端的に言えば、隣邦の主権蹂躙は彼らのDNA(文化)と言える。それゆえ、過去300年のヨーロッパの歴史を振り返れば、ロシアは現在に至るまで平均して20年に1回は戦争をしかけている。

今回のウクライナ侵攻について、「西側の配慮不足が侵略を招いた」などと言う人もいるが、頓珍漢だ。今回はたまたまウクライナがターゲットだったが、次はバルト三国やフィンランド、ポーランドを侵略するかもしれない。西側諸国のあいだでは、隣国の領土が欲しいからといって侵略してはいけないというノーム(規範)が形成されてきたが、そこにロシアは参加していない。歴史の問題は別にして、ウクライナの不幸は、ロシアの隣に位置していたということである。

ふたつ目の厄介は、数世紀前の時間軸を持った文明を、時空を超えて一気に「現代化」させる方法はない、という点だ。たとえば、アフガニスタンのタリバンに、女性の処遇を一気に北欧並みにせよとか、サウジアラビアに民主政治を直ちに取り入れよと迫ったとしても、その実現には少なくとも数世紀はかかるだろう。同様に、ロシアに「近代主義」を定着させることは、サウジやアフガニスタンから中世色を拭うのと同じくらいの難題だ。

ただ、ロシアが「旧人類」にとどまる限り、彼らは対外脅威であり続ける。周辺国は万全の備えが必要だ。ロシアだけではない。米国における南北の文明対立も深刻であり、内戦が起きる可能性を指摘する声さえある。米国の分断も今後久しく存続することは間違いない。

ここまで、世界には多様な時間軸が併存しているということを述べてきた。最近は、流行り言葉のように「地政学」が用いられる傾向がある。しかし、地政学よりもっと根源的な座標軸があることを理解しておく必要がある。前近代的な時計を強引に進行させることはできず、我々は「旧人類」と共存するしか道はない。その過程で様々な摩擦が生じることがあるかもしれないが、知恵を絞っていく他はない。

なお、宗教論をかわすとなると、キリスト教vsイスラーム、あるいは、イスラームvsヒンドゥー教など、いわゆる既存の宗教・宗派間の緊張関係にフォーカスして論じられることが多い。間違いではないが、今日の国際社会を見ると、それだけでは不十分だ。最も重要な点は、啓蒙思想と伝統的宗教の対立だ。その際、啓蒙思想を「宗教」のひとつに入れることが肝心だ。啓蒙思想は無神論色が強いが、実質的には宗教だーーー神のいない。「啓蒙思想教」は、既存の宗教に対して非常に攻撃的であり、その逆も真である。ロシア、サウジアラビア、あるいはアメリカなどを含め、今日における「文明の対立」の多くはこの「啓蒙思想教」が関わっており、これを見ずして世界の文明を語ることは、意味をなさない。

5. チャールズ国王の戴冠式に見る政教一致

最後に、2023年5月6日にロンドンで行われたイギリスのチャールズ国王の戴冠式について、いくつか気付いた点を述べておく。イギリスの歴代国王の戴冠式が、英国国教会の主軸伽藍であるウェストミンスター寺院で行われてきた点は興味深い。

戴冠式は、大雑把に分けると、「承認の儀」(The Recognition)、「誓約の儀」(The Oath)、「聖油の儀」(The Anointing)、「戴冠の儀」(The Enthronement)の4つの部分で構成されていた。

最初の「承認の儀」では、儀式の全体を執りまとめる英国国教会の最高位聖職者たるカンタベリー大主教が、チャールズ国王を聴衆に紹介する。すると、人びとは「チャールズ国王、万歳!(God Save King Charles!)」と言って、それに応える。

次の「誓約の儀」は戴冠式の核心であり、国王としての心構えや義務についてのやりとりが行われる。先ず、大主教の問いに答え、国王は、プロテスタント的な改革を経て今日を築いた英国国教会を主護することを誓う。次いで、国王は自分の言葉で、「私は敬虔なプロテスタントである」、「プロテスタントの王位継承を確保する」と誓う。まさにこのやり取りの中に、国王・国家(イングランド)と教会の関係が集約されている。

続いて、「聖油の儀」。その歴史は旧約聖書の時代にまで遡り、ユダヤの国王が聖なる油を注がれて即位したという故事に倣ったものだ。非常に宗教性の強い厳粛な儀式である。国王はそれまで着ていたローブを脱いで、裸に近い状態で聖油を注がれる。この儀式は十字架模様の赤い帳の中で行われ、カンタベリー大主教と国王以外には誰も見ることができない。そこに聖霊が降りてきて神の指示を国王に与えた、ということになっている。大主教は聖油入れから聖油をスプーンに注ぎ、それをチャールズ国王の頭、胸、手などに注いでいく。

その後、「戴冠の儀」が行われる。この儀式では、チャールズ国王はカンタベリー大主教から、1661年に制作された聖エドワード王冠を戴く。

ここで注目したいのは、国王の即位と英国国教会のトップへの就任、すなわち世俗的プロセスと宗教的プロセスのすべてが英国国教会の宗教施設において行われ、世俗的な部分も含めて同教会の聖職者が全て司式するという点だ。国王の就任という国事行為と宗教的な神事が、未分離のまま一体的に行われているのだ。日本に当てはめて言えば、天皇の即位において、神事と国の行事が、切り離されることなく、宮司によって一体的に司式されることを意味する。日本では無理な方式であるが、英国では、国王が英国国教会の首長であるということ——「政教が一致」していること——から、可能になる訳だ。それが、まさにイギリスの国体である。

日本だけでなく、諸外国のメディアもこれらの点についてはほとんど解説しなかった。むしろ、チャールズ国王の考え方や最近のイギリスの国情を反映して、戴冠式が多文化主義、多宗教主義の要素を取り入れたことに注目し、評価する解説が目立ったが、大きな誤解だ。「政教一致」を旨とする国体、大原則は堅持された、と言う点が重要だ。平たく言って、カトリック教徒、ヒンズー教徒、無神論者は、国王にはなれない。そこには、多文化主義、多宗教主義はかけらもない。

更に、英国では、国教会の幹部である主教(Bishop)のうち26人が、職権上貴族院(上院)議員に任命されている。そのような特権は、カトリックの司教には与えられていない。

西欧において、政教が未分離なのはイギリスだけではない。デンマーク、フィンランド、アイスランド、そして、20年前までのスウェーデンでは、国教会が国の宗教である。これら諸国では、無神論者は国王になれないと。

加えて、西欧には、国と教会が「特別な協力関係」にある事例も数多くある。たとえば、ドイツなどのでは「教会税」というものがある。ドイツでは、カトリック教会とプロテスタント教会の収入の約7割は、国が国民から徴収した所得税を、振り向けている。国家と宗教の密着ぶりが伺える。日本の仏教や神道などの宗教界からすれば、羨ましい話かもしれない。

日本では、西欧では政教分離が普通だと考えている人が多い。が、フランスを含めた一部の国で、政教分離が徹底されているほかは、宗教と国家は近い関係にある。更に、西欧を離れると、イスラーム圏や正教会圏では、総じて、宗教と国家はかなり密着している。「政教分離」は、日本で言われているほど普遍的なものではない。

(本稿は、2023年7月20日に開催したIPP政策研究会における発表をもとにまとめたものである。)

<参考>

上野景文の文明論シリーズ(①〜⑥):読売新聞(調研)オンライン

①②「西洋における『文明衝突』」<上><下>(2020年12月25日)

③「西洋における文明の転換『動物権』思想とキリスト教的DNA」(2022年1月6日)

④「現代における『文明対立』」(ロシア、サウジアラビア、米国南部に見る「前近代」)(2023年2月3日)

⑤「『混合文明』としてのグローバルサウス」<上>(2023年5月29日)

⑥「『混合文明』としてのグローバルサウス」<下>(2023年6月1日)