本稿では、古代以来の人類においてひとつの重要な文明世界であった中国文明について、比較文明論の立場から、そのもっとも重要な特徴のいくつかを指摘する作業を行う。この考察は、自由と支配についての、再吟味でもある。

1. 文明論の考察にとっての「類型論」の必要性—方法論上の確認

「文明論」は、文明のあり方を検討する分野である。対象は、きわめて巨大で複雑である。対象となる文明についての「タイプ」「類型」を作って、それを検討することにならざるを得ない。「社会タイプ」を作ることになる。

社会タイプは、検討しようとする対象において重要だと思われるいくつかの特徴を強調し、その他の面を単純化する作業を通して、作り出す。できあがった「社会タイプ」は、あくまで「概念」「イメージ」である。複雑さや規模が理解可能な範囲内でなければならない。また、合理的で論理整合的でなければならない。

巨大で複雑きわまりない「文明」の現実を前にして、呆然とするばかりでは、有効な考察は始まらない。あるいは、「文明」の現実のさまざまな特徴のうちのいくつかに行き当たりばったりに注目して(特に数値化できる経済指標や、軍事力などが、注目されやすい)、感想としか言えないような意見発表を試みるばかりでは、諸文明についてのしっかりした理解に、いつまでたっても到達しない。「文明」の現実についてどの側面に注目するかが、論者によって恣意的で、議論がかみ合わない。

「タイプ」「類型」による議論では、「タイプ」「類型」が小規模で合理的(理解可能)に構成されているので、何が検討されているかはっきりしている。作り出された「類型」が優れたものならば、対象についての適切な理解が深まる。

「類型」についての検討を進めるうちに、対象について、重要であるのにそれまで気づかなかった特徴が見つかることもある。つまり「類型」が、「発見的価値 heuristic value」をもつこともある。いろいろと議論・検討を進めるうちに、作り出された「類型」が、あまり適切でないのではないか、と考えられる場合もあるかもしれない。その場合には、より優れた「類型」が考案されねばならない。

「類型」は、そもそも、対象の現実を思い切って単純化することで作られたものなので、対象の一部分のあり方を指摘して、それが「類型」に反映されていないといった「批判」は、有用な批判になっていない。ある程度以上適切である「類型」は、より優れた「類型」が提案された場合にのみ、退けられ得る。

著者は、特にキリスト教と西洋文明との関係を考察することをまずは直接の目的として「類型論 typology」(いくつかの類型の組み合わせ)を作成して、考察の道具として用いてきた。1「類型」の数をできるだけ限定して、理解しやすい「類型論」にしようとして、結局、五つの「類型」で構成されるものになっている。それぞれが

「伝統的な<西洋文明>の観察から作り出した類型」「西洋型」

「伝統的な<中国文明>の観察から作り出した類型」「中国型」

「伝統的な<日本文明>の観察から作り出した類型」「日本型」

「伝統的な<インド文明>の観察から作り出した類型」「インド型」

「伝統的な<一神教文明>の観察から作り出した類型」「一神教型」

である。

上にすでに記したように、簡略な言い方として、それぞれを「西洋型」「中国型」「日本型」「インド型」「一神教型」と呼んでしまってもよいかもしれない。しかし、たとえば、「西洋型」と言うと、西洋文明のあり方を忠実に反映しているかのようなイメージを与えてしまうかもしれない。

「タイプ」「類型」は、元の現実そのものの忠実なイメージでなく、理解可能・検討可能な単純化したイメージである。この点について誤解の心配がないならば、「西洋型」「中国型」云々の名称は、簡潔で使いやすい。根底的には、それぞれの「類型」を、どのように呼ぶか、名前をどうするかは、あまり重要ではない。それぞれの「類型」の、実際の姿が重要である。

2. 「西洋型」

本稿で特に注目するのは、中国文明のあり方である。しかし、西洋文明とのあり方との比較で検討すると、中国文明のあり方の特徴が理解しやすい。

「原始時代」と呼ばれているような段階において、人類の生活は、やはりかなり苛酷なものだった。しかし人類は、「より良く生きる」ことを目標にして、さまざまな工夫を重ね、それなりの成果を実現してきた。「農耕・牧畜」を営むようになり、多くの場合「町」をつくって共同の定住生活ができるようになったことが、やはり大きな節目である。ここから人類は、「文明」の段階に移ったということができる。しかし「より良く生きる」とは具体的にどのようなことなのか、また「より良い生活」をどのように実現するかについては、さまざまなあり方が、それなりに安定したものとして成立してきた。

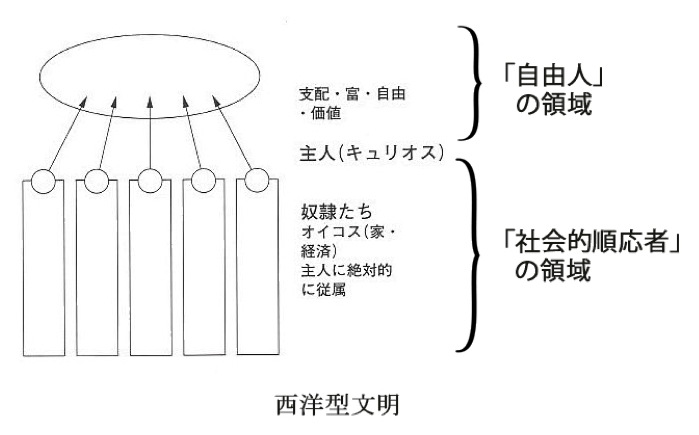

「西洋」と呼ばれる地域に、独自のタイプの文明が成立した。2古代ギリシア・ローマの文明圏において基本的な性格をそなえたあり方が出現し、そこから発達・成立したと考えるべきである。人間には二種類あるとされている点が、大きな特徴である。上層と下層に分けられる。

下層に位置しているのは、「ドゥーロス」「奴隷」とされている者たちである。「ドゥーロス」「奴隷」とされている者たちは、「オイコス」「家」と呼ばれる組織に属している。

「オイコス」「家」は、生産活動のための組織である。「オイコス」「家」には、「道具」「家畜」などが備わっている。これら「道具」「家畜」などと、「ドゥーロス」「奴隷」は同等である。「魂のある道具」とされたりした(アリストテレス)。

「魂のある道具」という表現では、生物的には人間である者が、社会的には「人」と認められていない。この点において、このタイプの文明における人間観は、他に例がないと言えるくらい厳しいものになっている。

「ドゥーロス」「奴隷」は、「オイコス」「家」において所有される所有物である。「キュリオス」「主人」に絶対的に従属する。「キュリオス」「主人」に絶対的に支配されている。

彼らは、「道具」「家畜」と同様の存在であり、「労働活動、生産活動」だけが期待されている。「なすべきこと(労働)だけをなす存在」である。「自由」はない。「道具」「家畜」が何かを所有するということがないのと同様に、彼らにも「所有」はない。

下層にいる彼らに対して、上層の者たちがいる。彼らは、「キュリオス」「主人」である。生産組織である「オイコス」「家」は、彼らが所有している。彼らが、家組織の支配者である。「オイコス」「家」から生じる経済的価値は彼らのものなので、彼らは労働する必要がない。彼らは「自由」である。「自由」とは、何といっても、「拘束されないこと」である。「やらねばならないことをやる」「労働をする」のでは「自由」ではない。

ここに、「自由」と「支配」の微妙な問題がある。彼らは、「オイコス」「家」の支配者であり、具体的には(「オイコス」「家」に属しているところの)「道具」「家畜」「奴隷」を支配している。「オイコス」「家」は生産組織なので、具体的には「道具」「家畜」「奴隷」をうまく按配して、効率のよい生産を実現すべきである。

「オイコス」で問題になるのは、生産活動の法則である。効率のよい法則を見つけて、それを実施することである。「法則」は、ギリシア語で「ノモス」である。つまり問題となるのは、<「オイコス」の「ノモス」><「家組織」の「法則」>であって、これが<オイコス・ノモス>であり、<エコノミー>という単語ができることになる。つまり「オイコス」は「経済」の領域である。「オイコス」の支配者は、この「経済活動の法則」をうまく按配しなければならない。

今風に言うなら、「管理」「マネジメント」に取り組まねばならない。しかし、「管理」「マネジメント」も、一種の「やらねばならないこと」「労働」である。支配者が、「管理」「マネジメント」を担当しなければならないとしたら、支配者も、「やらねばならないこと」「労働」をすることになり、したがって、「自由」ではない、ということになってしまう。「自由」であるなら、「支配」できない。「支配」をするなら、「自由」であり得ない。この問題には、現実的に対処することになる。

「奴隷」の中から、忠実で、そして生産活動についての理解がある者を選んで、「管理」のたいていの仕事は、彼に任せればよいのである。よほどの重大な件については、「キュリオス」「主人」が裁断をくだす。「自由」「支配」の相克の問題は、完全には解消しない。しかし、だいたいにおいて、「自由」は確保される。

上層に自由な者たち、下層に自由でない者たちがいるとされていることにおいては、想定されている人間観として、少なくとも二種類の立場があり得る。一つは、人間には、「自由」を希求する、享受できる、「本来的に自由である」者たちと、「自由」が不要な者たちがいるとする人間観。もう一つは、人間は、全員が、「自由」と積極的に関わる存在であり、したがって、「自由でない者」は、何らかの理由で、その自由が奪われている者たちである、とする人間観。

「西洋型」の社会において上下の二つの層が考えられているということは、前者の立場が否定しきれないことを意味する。近代においては後者の考え方に賛同することが大きなトレンドだが、現実の人間のあり方は、トレンドやイデオロギーが決めるのでなく、没価値的に現実を検討することで認識されるべきである。フロム(1900-80)という思想家に『自由からの逃走』(1941)という有名な著作がある。「自由」が何の問題もなく「良いもの」「望ましいもの」ではないこと、「人間すべてが自由なのか」という問題が簡単でないことを指摘するものになっている。

そして現代において思索しているフロムは、「自由でないこと」を「奴隷であること」と単純には呼んでいない。むしろ「社会的に順応している者 conformist」といった表現を用いている。「その者がどうであるかを社会が決めるのを受け入れる者」である。私なりにもう少し付け加えるなら、「自分がどうあるかを社会に決めてもらうことで満足して、それ以上に自由を求めることをしない者」である。「社会的順応者」と呼べるだろう。

「自由」であることは、人間の可能性が無限に開いた状態であることと対応している。「文明」の道を歩みはじめてしまった人類は、「より良い生活」を無限に求めていかねばならないかのようである。なぜなら、それまで実現しなかった「より良い状態」がつぎつぎに実現しても、その先にいつも、「さらにより良い(と思われる)状態」が認められるからである。

「自由」は安定しない。しかし人間の希求が無限であることに対応している。人間存在の無限の可能性をごまかして、制限したり無視したりする立場を排除する設定になっている。

3. 「中国型」

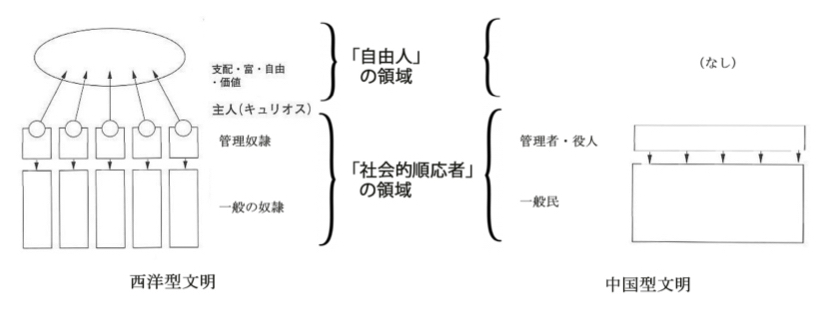

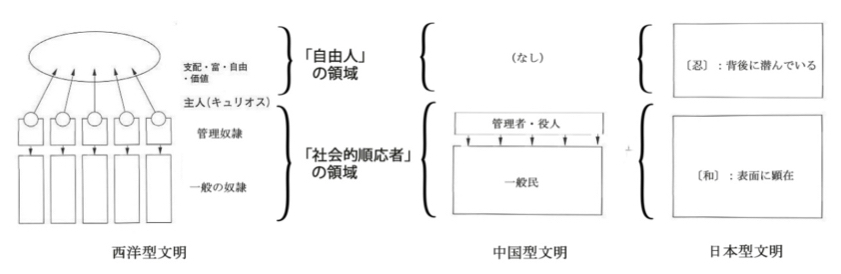

ユーラシア大陸の東部、「中国」と呼ばれるあたりを中心とする地域に、別のタイプの文明が成立した。このタイプの文明においても、人間が上層と下層に分けられているように見える。二重構造になっている。しかし、西洋の「上が自由、下が従属の、二重構造の型」の場合と、根本的で大きな違いがある。中国型の二重構造は、「支配者と被支配者があって、どちらも<社会的順応者>である」という性格になっている。

西洋的な二重構造では、人間には二種類あるという立場があって、それに沿って二つの層が存在している。「自由な人間」と「自由にそぐわない人間」である。制度的な用語を用いるならば、二つの層は「階級 classes」である。

これに対して、中国的な二重構造では、人間には、生物としての存続、また社会の存続が必要だ、そのための社会秩序が必要だ、ということのみに注目して工夫されてきたタイプである。人間は全員が基本的に同列である、とされている。ここで想定されている「人間」は、社会的統一と秩序を尊重し、それで満足する者たちであり、それ以外ではあり得ない。私たちの用語でいうならば「社会的順応者」であることだけが求められている。

「自由への希求」のような、人間の無限の可能性が、人間にはあり得る、ということが、社会的に否定されている。「社会的順応者」であることにどうしても耐えきれない例外的な者たちが、通常の社会秩序から離脱し、仙人のような者になって、生活の場所も山奥のような隔絶した場所、生活スタイルも常識的でないあり方が選ばれるしかないことは、この事情を物語る事態になっている。

こうした社会的現実が大規模に存在してしまったのは、人間存在についての認識がまだまだ不十分であるのに、大きな文明社会が生じてしまった結果だと考えられる。社会全体の管理の問題、政治の問題だけが、重要な問題になったところで、それなりの文明世界を成立させなければならなかったため、と考えられる。中国文明の行方を探る「諸子百家」の時代に、いかに優れた為政者になるかという問題だけが異常に重視されているのは、このことの現れである。

巨大な規模の文明社会が成立してしまうと、ただ放っておくだけでは、全体としての「社会的統一と秩序」は実現しない。「無政府状態」になってしまう。「全体を管理する者」「マネジメントを行う者」「支配者」が必要になる。メンバーの全員が「社会的統一と秩序」を尊重するという点で「社会的順応者」なのだが、「支配者」が必要だということになって、「上層が支配するという点における<社会的順応者>、下層が支配されるという点における<社会的順応者>の、二重構造」が生じた。

支配者には、支配・管理の能力がある者が選ばれる。戦乱があれば、武力の行使で成功した者が支配者になる。しかし平和時について、支配者選抜の巧みな方法が工夫された。具体的には、「科挙」という試験制度が大きな役割をもった。選ばれた者たちは、支配者であり、経済的に豊かである。しかし彼らに「自由」はない。管理の仕事があるからである。

西洋的な「上が自由、下が従属の、二重構造の型」との比較は、有用である。中国的な二重構造には、「自由な上層」がない。西洋的なタイプの下層にあたる「従属の領域」だけがあって、その内部が上下に分けられているだけである。

西洋的なタイプの下層にも、上下の区分が生じていた。「管理奴隷」として「管理」の仕事をする者と、「一般の奴隷」である。しかし「管理奴隷」には、奴隷であるので、所有はない。彼らが他の奴隷と違うのは、仕事の種類が違うだけである。

中国的な二重構造における上層の者たちに、所有はある。したがって、中国的な二重構造における上層の者たち、管理者、役人、には、支配的な地位にあることと、経済的に豊かであることにおいて、魅力がある。彼らは支配者になり、富者になるのだが、下層の者たちを軽蔑し、偉そうにするために選ばれるのではない。下層の者たちも含めた文明世界全体の幸福を按配するために活動しなければならない。この態度が「仁」である。実現しなければならない社会全体のあり方が「礼」である。選ばれた者は、「君子」であり、「小人」たちを含めた社会全体のことを図らねばならない。

古代以来の「中国思想」のほぼ全体が、この社会的・政治的な関心に終始しているのは、上のような事情に対応する大きな特徴である。言い換えるならば「卑近な生活世界」のことしか考えられていない。「超自然的な現実」のこと(「鬼神」などと呼ばれている)は、顧みられない。言及されても、考察からはずされてしまったりする。

『老子』に見られる「大道廃れて仁義あり」という言葉は、このことを反映している。「大道」とは、我々の言葉遣いでなら、人間のあらゆる可能性を考慮した上での文明観といえるだろう。「仁義」とは、「社会的統一と秩序」だけを考える態度である。

このタイプの社会において価値があるのは、社会的価値でしかない。この「社会的価値」は、「君子」「仁者」が体現すべき価値、いわば「社会全体への奉仕者」が体得すべき価値である。しかし、これは理想である。「中国思想」の重要な記録において、このテーマばかりが扱われているのは、この現実が実現困難であることを物語っている。支配者となるべく選ばれることを求める者たちにとって、重要な「社会的価値」は、支配者になること、出世すること、偉くなること、リッチになること、である。この弊害を抑えていたのは、道徳の古典や先生の美しい言辞であるよりも、なんといっても、合格が至難である試験制度だった。

しかし、重要な「社会的価値」とは「偉くなること」、という状況では、実際に支配者・管理者にならなくても、「偉そうにする」ことを生活の至上のあり方とする態度が蔓延してくる。「社会全体のことなど考えない(仁義は無視)、とにかく偉そうにする」態度である。

魯迅(1881-1936)の『阿Q正伝』(1921-22)には、この状況が端的に描かれている。「阿Q」のような「最下層の人間」に「正伝」が書かれるということ自体に、「内容空疎だが偉そうにする」という態度がいかに社会的に重要なのかが示唆されている。

物語の中で、阿Qは、あらゆる機会に、「自分は偉い」と自分に説得する。偉そうにすれば偉い、のではなく、内実に高い価値が備わっていればこそ「偉い」という位置づけの対象となるはずである。ところが「実るほど頭を垂れる稲穂かな」というあり方の対極にあるような尊大な態度が社会に横行する。挙句の果てに、自分で自分に拍手を送ったりすることが当然とされたりする。いわば「仁義なき生活闘争」「仁義なき出世闘争」になってしまっている。

これは、個人の心構えの問題ではない。文明のタイプにおいて、「支配者である」「偉い」という社会的価値だけが高い価値のものと設定されていることから、どうしても生じてしまう態度である。「阿Q」の例が、模範なのか、忌避すべきものなのか、簡単には断定できない。いずれにしろ、文明の根本的構造が変わらない限り、「阿Q」的な「偉さの自己満足」は、生じてしまい、蔓延し、蔓延し続ける。「阿Q」のように、社会の最下層であることが明らかで、経済的にも極貧の状態では、「偉そうにする」ことはやはり難しい。中国文明は、庶民のレベルでは、かなり貧しかった。

「衣食足りて礼節を知る」という言葉がある(『管子』に基づく)。これも、支配者の立場からの、「小人」についての、政治・社会的考察の言葉である。簡単に言えば、貧しいのでは、「君子」「仁者」になれない、という意味である。

では、貧しくなくなったら、誰でも、「君子」「仁者」になるのだろうか。「小人閑居して不善をなす」(『大学』)。「閑居」は、広く言うなら、「余裕がある状態」のことである。社会的に強制がなくなるなら、という意味である。つまり「自由」になるなら、という意味である。「小人」は、普通は、「君子」「仁者」に対する者で、下層の者たちと考えられる。「閑居」ができるような状態とは、社会的地位が上がった状態である。

中国型社会の現実では、社会的地位が上がった者には、自由が与えられるのでなく、「仁義」「礼」の態度が求められている。それが、「義しいこと」「善いこと」である。したがって「不善」とは、「仁義」「礼」とされるべき態度にならないこと、つまり社会全体のことを考えないこと、自分のことだけを考えること、である。

自由の用い方がよろしくない、のではない。自由は、そもそも考えられていない。社会的に高い地位にある者には、そのような者たちのために定められた生活のあり方、社会規範があって、それに順応してもらうことしか考えられていない。しかし、このような戒めがなされるということは、「支配者」ということになっている者たち、社会の上層に属するとされる者たちも、実際のところは、自分の偉さのことしか考えない場合が蔓延していることを示している。

「阿Q」は、実際には「社会的地位が低い者」であって、その意味ですでに「小人」であり、「仁者」「君子」であれとは、本来的に求められていない。しかし、「社会的地位が高い者」も、実は「仁者」「君子」でなく、実は「小人」であることが、「小人閑居して不善をなす」という言葉において確認されている。

下層はもちろん、上層も、「小人」だらけであることが確認されている。「阿Q」のように最低の状況にあっても「偉そうにする」。少し余裕があったりすると、ますます、「偉そうにする」ことしか思いつかない。現実には、貧しいなら、隷従的になり、貧乏な状態に甘んじるしかない。しかし余裕ができると、「支配者になること」しか思いつかないのである。

これは、中国文明のタイプの根本的あり方から構造的に生じる事態である。中国型のタイプにおいて、「社会的順応者」の存在しか認められておらず、「自由」が認められていないことから避けがたく生じる事態である。

「衣食が足りる」という状態になり、余裕が生じて、「閑居」ができるようになったならば、社会的なことしか理解できないような者たちは、社会的な価値リストの範囲内での高い価値のことしか見つけられない。地位と富、である。「自由」が認められているならば、「自由」を享受する活動に赴くことができる。ところが文明のタイプとして中国型においては、「自由」が認められていない。このために、この文明タイプのメンバーは、社会的に偉くなること、尊大になることしか思いつけないのである。

「衣食足りて礼節を知る」、この言葉も、<「自由」が認められていない>という欠如ある文明観の範囲内での発想になっている。人間存在の可能性の全体が考慮できている立場からは、「衣食足りて大道を知る」となるべきところである。

文明は、人間存在の全体的あり方をできる限り無視しないで、いわば「人間存在全体の最大限の幸福」を実現するための工夫であるべきである。しかるに、中国的な文明のあり方においては、人間存在の重要な部分をあらかじめ無視した上で、文明世界の構築がなされている。ここでの「無視されている部分」とは、「自由」の領域というべき部分である。

したがって、中国型の文明は、決定的な欠如のある構造になっている。数千年のあいだ、東アジアの広い範囲においてそれなりの社会的統一と社会秩序を実現し、維持してきたことは大きな功績である。しかし大きな欠陥があると判明した立場は、退けられるべきである。人類の文明世界は、それなりの長い歴史があって、さまざまな欠陥を訂正すべく工夫、改善がなされた。人間存在の全体性を無視した欠陥ある文明のあり方は、人間存在の全体性を無視しない立場の文明にあり方に入れ替えられるべきである。

4. 「日本型」文明と「中国型」文明

「中国的な文明のあり方」と「日本的な文明のあり方」は、互いに根本的に異なっている。このことは日本の多くの識者によって、何となく感じられてきている。しかし、両者のあいだの決定的相違が、どのようなところに根差しているかということになると、しっかりした思索がなされている場合は、私が見るところ皆無である。どれも致命的に曖昧である。

何となく納得しかねるのだが、「同文同種」などといった決まり文句をもちだして、両者に本質的差異はないという議論をしたりする。あるいは、さまざまな面で中国から学んだことが多かったことで冷静に考えられなくなって、あらゆる面で中国優位が当然であるかのように判断し行動する。

自分を取り巻く状況について、着実で厳格な認識をしないで済む場合に、認識の作業を怠るのは、日本文明の特徴のひとつであり、場合によっては美点であると評価できることもある。それで「済む」のであり、それで「澄んで」しまうからである。

しかし、グローバル化が否定しがたい現実になり、あまりに曖昧な世界認識は判断や行動の決定に際して実際的に大きな誤りを生じさせる原因になりかねない。特に、中国という国が、歴史始まって以来初めて、本格的に、いわゆる中国圏を越えて実質的な支配を広げようとしていること、前章で見たように、中国型の文明は、文明として致命的な欠陥を抱えていて、文明の進歩・改善という人類規模の使命との関連で大きな障害になりかねないこと、などを考慮するならば、曖昧な認識ですましてしまう状況ではないと考えるべきである。

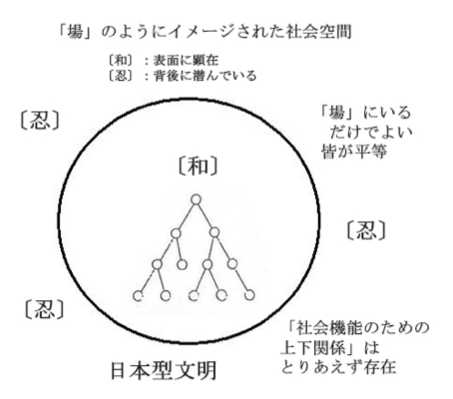

日本型の文明は、「<場>の原理」を基盤としている、と考えるのがもっとも有効な見方である。社会の現実が、<場><空間>のようにイメージされていて、「そこにいる」のであれば、その者はその社会のメンバーとして認められる。「いつも一緒にいる」のであればよい。「いつも一緒にいる」者たちと、共に生きていくのであればよい。短い表現を用いるなら、これが<和>の立場である。

「いつも一緒にいる」というだけでよいのだから、メンバーは、全員が、基本的に同質だ、と見なされていることになる。日本型の文明においては、この「メンバーは基本的に同質である」という立場をあくまで貫こうとする。

中国型の文明においても、メンバーは基本的に同格だった。しかし、社会には管理が必要だということから、支配者と被支配者の区別が生じてしまう。

日本型の文明においても、社会には管理が必要である。しかし「管理者」は、「支配者」でないという立場を守る工夫がなされる。上に立つ者が指導し、下の者がそれに従う。それは、「管理」という社会的機能のために必要だから仕方なく行うことである。指導する者と従う者という「上下関係」が存在してしまっているが、それは人間の本質的あり方を反映する姿でない。「上下関係」のような姿は、すべて「とりあえず」のものである。「人は根本的に平等」である。

「中国的な文明のあり方」においては、人が二種類に分けられていて、「支配・被支配」の関係が必要不可欠である。「日本的な文明のあり方」においては、社会を機能させるための「上下関係」は存在するが、「人は根本的に平等」とされている。これが、日本型の文明と中国型の文明の根本的相違の重要なひとつの面である。

「中国的な文明のあり方」においては、「支配・被支配」の関係が堅固な現実として存在する。となると、支配する側に立ち、小さな支配を大きな支配に拡大することに、本格的な価値があるとされてしまう。家や国の支配者であるだけでなく、最終的には天下の支配者になることが露骨に目標とされる。

「天下一家」とは、天下を自分の「家」のように位置付けて、自分が至高の家長になるという目標を示す標語である。端的に言うなら「世界征服の実現」を目指す標語である。

「日本的な文明のあり方」においては、自分が管理者のような立場にあっても、それはいわば偶然のなせる業のごとくであり、何か積極的な成果が実現しても、自分はなきがごとき存在であり、成果の実現は「皆さまのおかげ」であるとされねばならない。「天下一家」といった標語を見ても、世界中の人たちがひとつの家族のように仲良く暮らすのがよい、という考えが表現されていると考えたりしている場合、深刻で重大な危機が迫っているのに気がつかない場合、が多いのではないだろうか。

しかし人間には、優れた者とそうでない者がいる。「人は根本的に平等」でなければならないのならば、優れた者は自分の資質に見合った優れた成果を実現する余地はなくなってしまうのではないか。「自由」が否定されているのではないか。

日本人は、仲間といつも一緒にいて、全員が平均的な活動をして、満足してしまっている。このような面を見ると、そこに自由はない、と思われてしまう。しかしこの「平等」は、社会的なことに過ぎない。かなり無理に強制されていて、社会的イデオロギーであることが、少し考えれば気がつくようなものになっている。

たしかに、社会的に顕在化される場では、「平等であること」「皆と同じであること」が貫かれねばならない。これは、いわば「<和>の領域」である。しかし「日本的な文明のあり方」においては、「社会的に顕在化される場」以外に、「社会的に顕在化されない場」、いわば「<忍>の領域」が準備されている。

人知れずに、目立たないところで、自分の存在を拡張することができる。黙って(社会化しないで)、「自由」を享受する、のであればよい。「日本的な文明のあり方」においては、表面的には、「皆が平等」「皆が同じ」とされている。しかし、「<忍>の領域」のことを考慮するならば、日本人にも二種類いる、ということになる。「皆が平等」「皆が同じ」という社会的面だけが、日本人のあるべき姿だとホントウに信じ込んでしまっている者たち。いわば「社会的順応者」でしかない単純な日本人。それから、「<忍>の領域」で「自由」を享受しつつ、社会的に顕在化される場、社会的な顔においては、「皆が平等」「皆が同じ」という立場を装うことができる日本人。

この機会に次のことが指摘できる。日本人の「神秘的スマイル」は、皮相的でしかない観察者を悩ませている。「神秘的」であり、意味不明である。この「神秘的スマイル」は、「<忍>の領域」に憩う者の表情である。軽蔑や尊大のスマイルではない、「自由を享受している者のスマイル」である。

この「<忍>の領域」があるために、「日本的な文明のあり方」においては「自由」がそれなりに認められている、ということになる。「<忍>の領域」の存在は、「人間存在の全体的あり方を無視しない」ようにする工夫になっている。

「日本的な文明のあり方」においては、「人間存在の全体的あり方が無視されていない」。したがって「日本的な文明のあり方」は、人類が模索している全うな文明のあり方のひとつの試みになっている。これに対して、すでに見たように、「中国的な文明のあり方」においては、人間存在の重要な部分をあらかじめ無視した上で、文明世界の構築がなされている。

1 この類型論について、ある程度まとまった説明を日本語で試みたこともある。加藤隆『武器としての社会類型論』(講談社現代新書)、講談社、2012。

2 「西洋」という呼称には大きな問題がある。「西洋」というまとまりがあるとなると、それに対応して「東洋」なるまとまりがあるかのようになってしまう。19世紀以降、あるいはそれ以前から、とくにこの「東洋」なる呼称が安易にもちいられてきた。中近東もインドも、中国も、日本も、全部をまとめて「東洋」と呼んで、議論・検討することができるかのようなきわめて粗雑な「常識」ができてしまっている。「西洋」に代わる呼称として何かよい案があれば、それを採用したいところである。呼称の問題に拘泥するのはかなり不毛なので避けたいのだが、念のために、以上のことは確認しておく。