はじめに

開発途上国では生活水準の向上と人口増加のために、電力と水に対する需要が急増している。

2017年のOECD加盟国の電力供給量が11,051TWhであったのに対して、OECD非加盟国では14,670TWhであった。後者は前者の約5倍の人口を有しているので、開発途上国一人当たりの電力供給量は先進国のおよそ4分の1にすぎない。インドネシアでは電力供給が間に合わないために計画停電を余儀なくされている地域がある。電力供給の拡大は急務である。

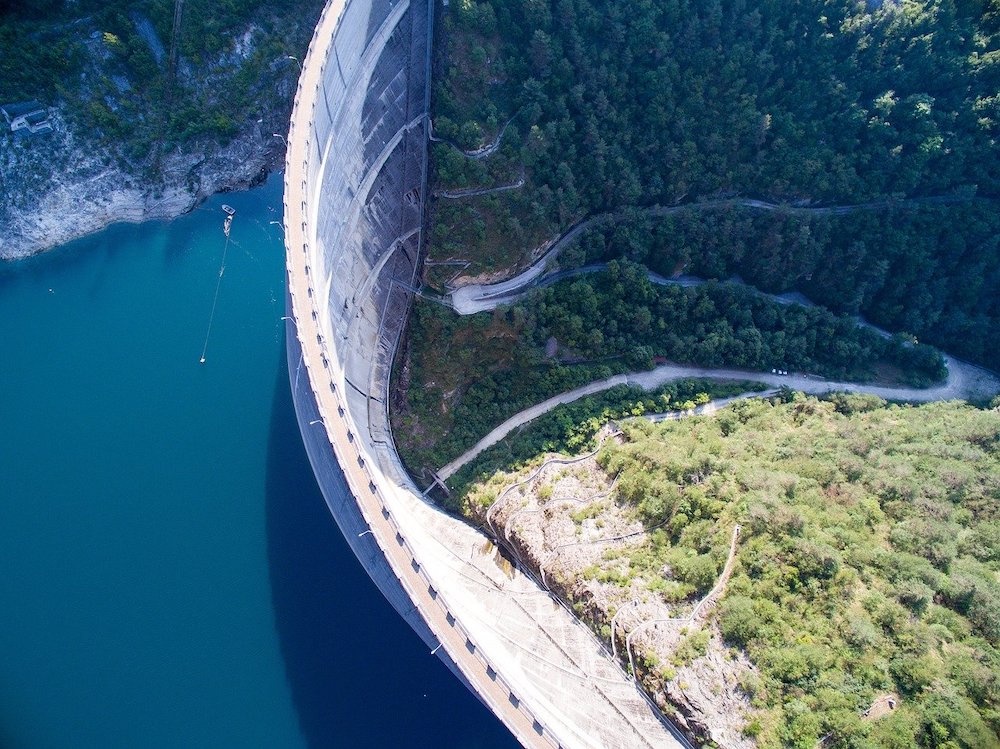

開発途上国では水力発電源として開発可能な河川のエネルギー量(包蔵水力)に余裕がある。ダムの主要開発国であるブラジルと中国でも、開発済みの水力は20%以下である。運転時に二酸化炭素を発生せず、比較的低コストかつ安定的に電力を供給できる大型水力は開発途上国にとって有望なエネルギー源である。

農業用水の需要も急増している。生活レベルが向上すると動物性食品の消費が増え、家畜飼料を増産しなければならなくなるので、より多くの灌漑用水が必要になる。1キログラムの小麦を生産するには1,300リットルの水が必要となるが、1キログラムの牛肉生産には15,500リットルが必要になる。チーズバーガー1個を生産するためには2,400リットルの水が要る。

世界の灌漑農地面積は1961年には1億6,115万ヘクタールであったが、55年後の2016年には3億3,427万ヘクタールと倍増している。農業の生産性が現在のまま変化せずに、世界人口が90億人になり、一人当たり2,500カロリーを毎日消費するようになると、年間の水需要量は14,000m3に達するという推測がなされている。そのためには、2,500〜6,000km3の水資源が追加的に必要になる。これだけの水を蓄えるには、エジプトのアスワンハイダムがさらに25〜50個必要となる。

気候変動によって豪雨の強度も高まりつつあり、治水の役目も同時に果たしうる多目的大型ダムの効用は大きい。またダムのような大型インフラを完成させれば、為政者は自らの功績として後世に名を残すこともできる。

ただし、大型ダムの開発には多額の投資が必要なので、政府は国際機関や国外のドナー(資金提供者)からの資金提供を期待する。

一方で、大型ダム開発に伴う社会環境影響は大きい。とりわけ水没予定地域に居住する住民の移転が大きな課題である。後述する世界ダム会議(WCD)は2000年までにダム開発で移転した人は4千万人から8千万人と推計している。利害関係者間での調整はしばしば難航する。とりわけ問題になるのは、移転後の生活再建である。ダムは山間部に建設されるため、移転住民の多くは農民である。彼らが十分な補償もなく生活の糧である土地から無理に離されて貧困化してしまう事例が後を絶たない。そして、インターネットの進歩に伴い、ダム反対運動は国際ネットワークへと進化する。ドナーの側もこれに対処するために、住民移転について世界銀行は1990年に業務指示書を、OECDは1992年にガイドラインを取りまとめた。

本稿では大型ダム開発に起因する住民移転問題について、WCDをめぐる経緯について述べ、続いて、インドネシアで、それぞれ日本の資金と中国の資金で建設された2つのダムによる住民移転の現状を報告する。最後に、大型ダム開発に向けたドナーの役割について検討を行う。

世界ダム会議と世界銀行

世界銀行が1990年から資金供与した151のダム開発プロジェクトだけでも少なくとも48万人が移転させられている。同行はNGOなどからの批判に対処するため、幅広く利害関係者を集め、将来のダム開発に関する議論を行う会議を1997年にスイスのグランで国際自然保護連合(IUCN)と共同開催した。そして、将来のダム開発のあり方を示すガイドラインを作成するためにWCDを組織することを決定した。WCDを構成するのは議長以下12名の委員で、ダム推進、中立、反対の立場と地域、性別などからバランスをとりつつ選定された。議長には南アフリカ共和国教育相であったカーデル・アスマールが就任し、1998年から検討が開始された。WCDの中立性を担保するため、総予算1千万ドルは国連環境計画や世界銀行、各国政府などから「ひも付き」でない資金が調達された。WCDは精力的に情報の収集と分析、フォーラム開催などを行い、2000年に最終報告書である『ダムと開発 (Dams and Development)』を発表して解散した。

『ダムと開発』は2部構成からなり、第1部は過去の事例の調査研究結果で、第2部に将来のダム開発に向けての勧告が示された。勧告は核心価値と戦略優先事項、判断基準、ガイドラインから構成された。勧告の前二者はおおむね好意的に受け止められたが、後二者の評価が分かれた。ダム開発に批判的なNGOは高く評価し、ドナーはガイドラインに適合しないダム開発への資金提供は直ちに中止するべきとの共同声明を出した。一方、インドやネパールなどの開発途上国やダム建設業界は受け入れられないとした。最大のダム建設国である中国は当初はWCDに好意的で、水資源省の幹部をWCD委員として参加させた。しかし、中国内での現地調査受け入れは拒否し、同委員も健康上の理由で辞任し、後任者が送られることはなかった。

WCD設置のきっかけを作った世界銀行は『ダムと開発』の発表当初は好意的であったが、後に態度を変える。求められているものと同行のセーフガード政策との間には「顕著な違い」があるとして、勧告を受け入れなかった。国連環境計画(UNEP)はWCD勧告に沿って意思決定を改善するための対話の場として2002年に「ダムと開発プロジェクト」を2年計画で立ち上げたが、成果は得られなかった。

世界銀行がセーフガードポリシーの見直しを進めたのは2012年のことである。2015年中に完了する予定であったが、策定作業は2016年まで延長された。2015年に世界銀行キム総裁(当時)は同行が実施した過去の住民移転について「幾つかの重大な問題があった」ことを認め、改善のためのアクションプログラムを開始した。そして2016年、世界銀行理事会は環境社会フレームワークを承認し、2018年10月1日に発効した。これにより、住民移転には一層の配慮が払われるようになった。

インドネシア、コタパンジャンダム

スマトラ島中部ではコタパンジャン水力発電所(発電能力114 MW)とその関連送電線の建設が行われた。建設作業は1992年に始まり、発電所は1998年から稼働した。このプロジェクトは1981年にJICA(当時の国際協力事業団)が計画案(フィージビリティスタディ)を作成し、ダム本体と関連送電施設の総工費299億円のうち、138億円が円借款によってまかなわれた。ダム建設に伴い、124平方キロメートルが水没し、リアウ州の8村と西スマトラ州の2村の合計4,886 世帯(16,954人)が移転を余儀なくされた。移転は1992年に開始され、1996年に完了した。当時の円借款の実施機関であった海外経済協力基金(OECF)は当初から住民の移転合意の確認や生活再建の実施などについて、実施機関と協議を重ね、1992年までに7回、現地訪問していた。

インドネシアでは開発プロジェクトに伴う住民移転に対する補償は喪失財産の100%を現金で補償することが原則である。しかし,本プロジェクトではそれより手厚く行われた。実施機関が整備した新しい土地に村落単位で移転し、本来の現金補償に加えて、各世帯には0.5ヘクタールの菜園用土地と住居が無償で供与され、生活支援と公共施設も無償で供与された。これに加えて、各世帯への2ヘクタールのゴム園の無償供与か同面積のヤシ園の分譲のいずれかが村落単位で選択された。

しかし,移転には多数の住民が不満を抱き、ダム運用開始後の2002年に移転住民の8,395人が現地NGOと共に、日本政府、国際協力銀行(JBIC。OECFと日本輸出入銀行が合併して設立)、JICAと事業のコンサルタントである東電設計を相手どって、移転による損害賠償や河川の原状復帰などを求めて東京地方裁判所に提訴した。裁判は一審,二審とも原告の請求が退けられ,2015年に最高裁判所が上告を棄却して結審した。

住民が抱いた不満は、移転時点で整備されているはずのゴム園や公共施設が多くの移転地で未整備であったことである。インドネシア政府はこれに対処するため、ゴム園整備や生活改善のプロジェクトを事後的に実施した。

JBICは2001年から2003年にかけて第三者評価を実施した。この時点までに一部の村落が分裂し16村になっていた。このうち13村の住民の大多数が移転よって生活水準が悪化したと回答している。すべてゴム園の無償供与を選択した村落で、住民はゴム園の未整備によって主たる収入源を失ったのである。生活水準が良くなったあるいは変わらないと回答した住民が過半数を占めたのは、ゴム園を選択したが同時にナマズ養殖も開始した1村(コト・メスジット)と、移転時に開発済みのヤシ園の購入を選択した2村だけであった。

その後、政府のゴム園やインフラ整備が事後的に進むにつれて移転住民の経済状態と満足度は向上し、多くの住民が移転してよかったと回答するようになった。コト・メスジットでは養殖ナマズの燻製の製造販売も開始し、インターネットで受注した製品を冷蔵車で都市部に販売するまでになった。ヤシ園を選択した村では、住民は企業の所有するヤシのプランテーションでも働いて資金を貯め、農園を拡大していった。農地を26ヘクタールにまで拡大し、ジャワ島からの移住民に耕作をまかせている世帯もある。

本事業では移転計画が注意深く作成されたが、事業者による移転地の整備が遅れたために、移転民の多数が経済的苦境に陥った。しかし、その後のフォローアップと移転民自身のイニシアチブによって生活水準の向上に成功した。さらに、ダム建設に伴って整備された道路ネットワークが地域経済に貢献した。油ヤシや養殖ナマズの燻製などは、ダム建設前の貧弱な道路では円滑に流通させることが不可能だったからである。

インドネシア、ジャティゲテダム

ジャティゲデダムは、ジャワ島にされた貯水面が41.22 平方キロメートルの多目的ロックフィルダムである。2007年に着工し、2015年に完成した。2019年には水力発電が開始される予定であったが、2020年7月時点でまだ開始されていない。

ダムの建設計画は1960 年代に行われていたが、1982年に世界銀行はインドネシア政府に対し、ダム建設地としての条件が満たされていないことなどを理由に、建設を無期限延期すべきと勧告した。しかし、インドネシア政府は1982 年から用地取得を開始し、1986年までに4,065世帯に移転を受け入れさせた。1986年には新たな開発調査が行われたが、世界銀行は資金不足と住民移転計画の不十分さを理由に融資を行わないことを決定した。それでも、アジア経済危機が発生した1997年まで土地取得が続けられた。1984年から1991年の間に、911世帯が移転したが、ダム本体の工事がいつまでも開始されないので、元の土地に戻って再び耕作を始める世帯も現れるようになった。

2006年、政府は用地買収を再開し、2007年にはインドネシア政府と中国政府との間で2億3,957万ドルの融資契約が締結された。工事を受注したのは中国のシノハイドロ社である。工事は2007年に開始され、2015年にはダム湖の湛水が始まり、水没地内の3,828世帯が短期間での移住を強いられた。政府は1982〜86年に移転した4,154世帯には1億2,250万ルピア(約90万円)、1993年に移転した6,410世帯には2,900万ルピア(約22万円)を、水没補償金に加えた移転後半年間の生活支援金として供与した。

しかし、水没補償金と支援金だけでは生活再建はできず、移転者は家の建設に自己資金を加えざるを得なかった。水道などのインフラも2018年までほとんど建設されず、移転者は自費で水道施設を設置しなければなかった。保健所や診療所は遠隔地にしか設置されず、小・中学校は100世帯以上の村にのみ建設された。

移転後の住民の大多数が現在も失業状態にある。2016年7月の調査では3,862世帯(回答者の99.4%)の月収が100万ルピア(約7,400円)以下で、3,634 人(93.5%)が無職の状況にある。職業訓練も実施されていないようである。漁の養殖を希望する移住者はかなりの数に上ったが、地方政府は水質維持の観点から湖面での養殖を認めていない。

これからの大型ダム

開発途上国の大型ダムに対する需要は高まることはあっても、低下することはない。一方で、プロジェクトに資金提供するドナーに向けられる目はますます厳しくなる。コタパンジャンダムの場合、資金提供者であるOECFは案件審査時点で社会環境影響に十分な注意を払ったが、インドネシア側実施機関が住民移転を当初計画どおり進めなかったために問題が生じた。先に住民移転を行い、これが完全に実施されてからダム建設に着手するべきである。しかし、どれほど十分な補償と配慮を行っても、全員が喜んで移転するダムは存在しない。水没予定地の住民にとって先祖代々住み慣れた土地への愛着を打ち消すことはできない。移転住民の反対は不可避ともいえよう。ドナーには慎重な配慮が求められ、丁寧な交渉と補償の実施がなされるようになってきたが、そのためにより多額の費用と長い期間が必要になってきた。

以前であれば開発途上国にとってのドナーは、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関や日本などのOECD加盟国だけであった。開発途上国もそうした機関が求める社会環境配慮を行わざるを得なかった。しかし、現在では新興国が新たなドナーとして台頭してきた。これらが国際機関やOECDのガイドラインに従うという保証はない。開発途上国としても、決断が早く、内政不干渉で細かい要求をしない新興ドナーからの資金提供は魅力的である。新興ドナーが国際機関やOECD加盟国の強力なライバルとなったのである。

日本が開発途上国から大型ダムの建設に対する資金提供を求められたとき、日本は批判を恐れずに、当該国を説得して丁寧な社会環境配慮が行われるように時間と費用をかけた協力をすべきか。それとも、火中の栗は拾わずに、新興ドナーの迅速な援助を傍観するのか。難しい判断をしなければならなくなるだろう。