Ⅰ.はじめに

1.放置されたままの人口政策

骨太の方針に人口についての直接的記述なし

日本は、1968年から2010年まで、アメリカに次ぐGDP規模であったが、2011年に中国に抜かれ、現在は3位である。21世紀政策研究所(経団連のシンクタンク)や世界の金融グループ(HSBC、シティグループ、ゴールドマンサックス)の将来予測によると、2050年には、日本は、4位ないし8位になると報告されている。

19世紀にアジアで初めて近代国家をつくり、敗戦を経てもなお復活を遂げて経済大国であり続けた日本の将来は、強い経済力を有し、安全が保障され、国民生活は安定したものでなければならない。

日本の将来予測を立てるにあたっては、①人口減少、②低い経済成長率(生産効率)、③財政悪化の3点が重要課題と考えられ、これらに対する対処の仕方によって、結果に大きな差が生じる。当該3点の対処を誤った場合には、日本はGDP規模でさらに順位を落とすことになるだろう。

安全保障環境や新資源の開発等他の要素についての予測は容易でないが、まずは当該3点を政治課題とし、日本の国力を高めるべく方針を決めることが必要である。ちなみに、「経済財政運営と改革の基本方針2018」、いわゆる骨太方針では当該3点のうち、経済成長率と財政についての方針は明確にしているが、人口についての直接の記述はなく、派生的な政策方針にとどまっている。

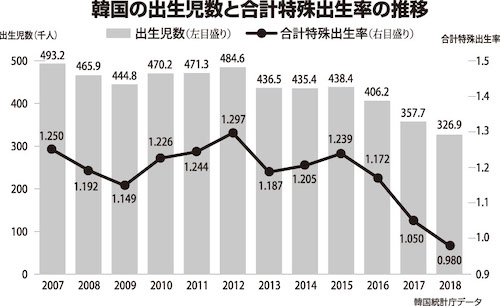

人口政策が「少子化対策」に矮小化(*)

人口問題は、1989年のいわゆる1.57ショック以来、国の根幹にかかわる問題として政策化が必要とされてきた。90年代から続くデフレ(脱却したという意見もあるが、労働報酬はむしろ低下)の主要な原因が人口構造にあることは、人口学者の共通認識となっている(図)。

しかし、人口問題であったはずの政策は、以下のような事情から「少子化対策」に矮小化され、それがさらに「保育対策」に縮小選択され今日に至っている。人口政策は、事実上放置されたままになっている。

人口政策が放置されてきたのは、①戦前の「産めよ、増やせよ政策」に対する反感が社会に残っていること。②女性の権利意識の高まりによって、政府が家庭に介入するのを忌避してきたこと。③団塊ジュニアの出生率が重要である時期に、人口政策を担うべき厚生省(現・厚労省)が、介護問題を優先し、少子化対策の力の配分が少なかったこと。④2001年に厚生省と労働省が合併したことで、少子化対策が女子労働の視点に傾注し、人口問題解決から遠ざかったことなどが重なったためである。

こうして、表向き「人口」を掲げることに躊躇したため、元来人口政策として始まったはずのものが、人口政策としては機能せず、少子化対策の名のもとに単なる児童家庭政策にとどまってしまった。こうした少子化対策では、人口政策としての効果はほとんど望めない。根本からずれてしまった政策をいくら修正しても効果は上がらないだろう。少子化対策を始めた原点に立ち返って、今からでもゼロからやり直し、少子化対策から人口政策に転換する必要がある。

2.なぜ人口政策なのか

世界の将来人口の推計(国連経済社会部)によれば、以下のような結果となっている。

2013年 日本10位 中国 1位 米3位

2050年 日本16位 インド1位 米4位

2100年 日本29位 インド1位 米4位

中国やインドが人口大国であるのは当然であるが、アメリカが80年後においても人口大国として存在していることは注目すべきである。移民を前提としているとはいえ、将来に渡ってアメリカが覇権を維持し、資本主義、民主主義、軍備などの在り方で世界に影響を与え続ける可能性が高いということである。これに対し、現在、世界3位の経済大国であり、人口も10位の日本は、順位を大幅に落とし、中堅の国として、中国やアメリカの影響の下に存在することになる。

大国の興亡には人口問題が関係している。塩野七生氏の知見によれば、ローマ帝国において、紀元前1世紀頃、女性があまり子供を産まなくなったため、独身女性に遺産の相続権をなくしたり、独身税を課したり、また、正式婚姻法が出来たりした。その効果については不明だが、歴史的に人口が政治や社会に大きな影響を及ぼしてきたことは明らかである。

人口論で有名な経済学者マルサスや、1970年代に一世を風靡したローマクラブは、食糧増産は掛け算で増えるが、人口は指数計算で増加するとして、人口の抑制を訴えた。しかし、結果的に世界の食糧危機は訪れず、農業などのイノベーションが人口増加を支えてきた。現在も、エネルギー資源、食糧、環境破壊の問題と人口増加を結びつける議論があるが、先進国の状況は異なり、人口は抑制するまでもなく減り続けている。

国力の前提には人口規模がある。先進国は、いずれも少子化対策、ひいては人口政策に重きを置いている。フランスは家族政策が優れていることで知られるが、その政策は、人口政策として始まり、これを支える人口学の発展も大きい。日本は、人口政策の隠れ蓑として少子化対策を使い、土台となる人口学も大学等で地位を得ていない。フランスとは全く逆方向である。ちなみにフランスでは、人口政策が人権問題になったことはない。

Ⅱ.効果を上げなかった従来の少子化対策と少子化論議

1.なぜ人口政策が「少子化対策」に矮小化されたのか

(1)戦前の人口政策がネックに

まず「少子化」という用語の使用に問題があり、これを是正する必要がある。では、なぜ本来人口政策であったものが「少子化対策」に矮小化されてしまったのか。

1989年の1.57ショック後、総理府に各省連絡会議が設置され、人口政策の必要性が議論されるようになった。そこで求められたのは、戦前の人口政策を想起させない言葉だった。

戦前の人口政策は、1941年1月22日に閣議決定された「人口政策確立要綱」である。別名「産めよ・増やせよ閣議決定」と言われるもので、この中には「出生の増加は今後十年間に婚姻年齢を現在に比し、概ね三年早むると共に一夫婦の出生数平均五児に達することを目標として計画す」と書かれている。要するに「3年早く結婚し、5人以上産め」ということである。戦後の民主主義社会においては受け入れられない内容だったため、これが戦後の人口政策の大きなネックになった。こうして出てきたのが「少子化」であった。

「少子化」という言葉が初めて活字になったのは1992年、経済企画庁が出した『国民生活白書』においてである。『国民生活白書』に1年遅れて『厚生白書』も「少子化」を使うようになった。1994年12月、初めてのエンゼルプランが厚生省中心に策定され、少子化対策は児童家庭政策と同義語と誤解されるようになった(表)。

しかし、本来の狙いは人口政策であり、1.57ショック対策であった。現在でも、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の少子化の定義は、「人口置換率2.08以下の状態が続く状況」としている。この定義に従えば、少子化対策は児童家庭対策より広範囲になるはずである。

(2)「官制フェミニズム」男女共同参画による影響

さらに90年代は、86年の雇用機会均等法の実施を受け、男女差別撤廃条約が批准され、女性の権利を実現する政策が上り坂であった。総理府に男女共同参画社会本部が設置され、99年には「男女共同参画社会基本法」が制定された。基本法の中に、男女共同参画についての定義がある。「男女が社会の対等の構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう」。

本来は生産年齢人口の減少を前提に、男女の労働市場参加の視点だったはずが、誤解されやすい条文である。一言で言えば、男女ともに社会で活躍する機会を与えられるべきといったことが中心に書かれている。エリート層であれば、これでいいかもしれない。しかし、この条文を見て農村における女性や家庭での女性の役割を思い浮かべることができるだろうか。要するに、ここには草の根の女性については何も書かれていない。家庭や地域社会での女性の役割を抜きにして、官庁や企業で活躍するエリートだけを対象にしたのが男女共同参画であったと言ってよい。

男女共同参画の問題点は、「官制フェミニズム」だったということである。男女共同参画がエリート層の女性向けになったのは、①女性のエリート官僚が政策を引っ張ったこと、②上野千鶴子・東京大学名誉教授をはじめとするフェミニズムの論客が大きな影響力を持ち、フェミニズムが社会全体に広がったことがある。エリート官僚と社会のリベラリズムが共闘してできたのが男女共同参画であり、それは社会政策というより社会運動であった。

厚生省によってエンゼルプランが策定された94年当時は、社会全体にフェミニズムが広がっていた。こうした状況の中、産むことを権利よりも義務と誤解されることを避け、人口政策ではなく、その外縁にある子育ての環境づくり政策へと方向を決めたのであった。

同時に、多くの言葉狩りが行われた。婦人は、女に箒だから不適切、主人は雇用主だから不適切というように、女性に関わる政策に細心の注意を払う必要があった。少子化対策も、女性政策の一環として見られる傾向が強く、その影響は免れない。最近でも、「子供を4人以上産んだ女性を厚生労働省は表彰してはどうか」、「結婚式の挨拶では、子供を3人以上産んでほしいという話をする」といった発言が批判を受けており、公人が女性に出産を促すような発言をしにくい状況にある。こうして人口政策は矮小化され、「少子化」対策が生まれたのである。

また、90年代はデフレ不況に入って、新たな予算を組むのが難しかった。男女共同参画や少子化対策などは、社会運動を基礎にした「タダでできる政策」であったため、財務当局に歓迎された。少子化対策が、介護保険と違って財源を含めた大きな政策にならなかったのは、ここにも理由がある。

(3)社会運動から社会政策への転換を

今成さなければならないのは、社会運動から政策への転換である。「少子化」というごまかしの言葉はやめ、原点に帰って、「人口政策」という言葉を堂々と使うことである。

少子化に影響を与えた男女共同参画政策も、戦前の人口政策への忌避感も、世代交代が進んで低迷・沈静化している。これに代わって新たな若い世代の保守化傾向がみられ、リベラル勢力によって抑制されてきた人口政策に、国として、社会として取り組む環境が整いつつある。この機会に、少子化対策をもともとの人口政策の名に戻し、その認識の上で、効果的な政策を打ち出す必要がある。

人口政策であれば、これまで児童に関する行政でなかったために少子化対策に含まれなかった分野の行政も参加することになる。例えば、移民政策の法務省、一定の人口の地方移住などの総務省、将来の産業にどれだけ人口が必要かの検討をする経産省などが、人口政策の名の下に、関連付けて議論されることになろう。このようにして新しい「国の形づくり」を始めねばならない。

2.少子化についての確立した論点

ここで「少子化」について確立した論点を整理しておきたい。

第一は、経済的理由や結婚の意味が薄れたことにより未婚が増えている。

第二は、結婚したカップルは合計特殊出生率2.0までは行かなくても、それに近い数字まで子供を産んでいる。従って、少子化の改善のためには、若者が結婚できるようにすることの効果が大きい。

第三は、団塊の世代の時代は、夫が大黒柱、妻が専業主婦となって子供の教育も出来たし家も買えた。しかし、そのような時代は終焉してしまった。現在多くのカップルは夫婦共働きでなければ生活出来ないが、女性の就業と子育ての両立は困難であり、このため出産を逡巡してしまう傾向がある。

第四に、婚姻すれば子供を産むとはいえ、晩産化により子供を二人でとどめる夫婦が多い。現在女性の平均初婚年齢は29.4歳、32~33歳で第一子を出産、35~36歳で二人目の子供を産み、三人目を産もうとすれば40歳になってしまう。未婚者がいるため、合計特殊出生率2.0に近づけようとすれば、既婚者に三人目を産んでもらう必要があるが、晩産化で多子は難しい。

第五に、高齢者対策に予算が費やされ、子供にまで予算が回らない。1990年代の厚生省の二大課題は介護保険を作ることと少子化対策であった。そのときに高齢者対策が優先され、ほぼ全ての予算と人材が介護保険に投入された。高齢者向けの予算は年金まで含めると100兆円になる(特別会計等を含む)が、子供関係の予算は各省合わせても4兆円程度にしかならない。高齢者対策に予算をつけて、子供に回さないということが当時決定され、それが今に至るまで20年間続いている。

最後に、我が国では「移民政策」は「人口政策」とともに最初からタブー視されてきた。しかし、現実には250万の外国人滞在者が居住し、労働力として欠かせない現状にある。日本はOECD第4位の移民国として位置づけられている。2018年12月、改正出入国管理法が成立し、外国人労働者の在留資格など将来の移民政策に繋がる方向が打ち出されている。将来は、この議論が俎上に上る可能性が高い。

以上の議論を総括して、現実に採り上げられ、社会の共通認識となっている典型的結論は、次のとおりであろう。

「若い人は、非正規雇用などによる不十分な収入や、イエの存続など結婚の社会的意義が薄れたことが理由で結婚をしなくなっている。結婚に至っても晩婚が多い。結婚に至れば2人は産むが、夫婦で稼がねば生活のできない社会で、仕事と子育ての両立の難しさや高齢妊娠・高齢出産のため、多子は難しい。これに加えて高い教育費も、多子の養育を困難にしている。政府は、高齢化率が27%に達する中で、高齢者対策が財政を圧迫し、少子化対策に予算を配分できない。人口増加に即効性のある移民政策は、我が国では否定されている」。

以上の結論の下に、現実に実施された重点的な少子化対策は、保育所改革と待機児童ゼロであり、それが今日まで続いている。少子化が意識された1989年の1.57ショックから、約30年、有効な手が打てないまま現在に至っているのである。

3.効果を上げなかった従来の少子化対策と少子化論議

次に、これまで実施された従来の少子化対策と少子化論議について整理したい。従来の少子化対策としては次の2点が挙げられる。

子育て環境づくりのための保育所政策

第一は、人口政策を払拭して「子育て環境づくり政策」に代替したもので、これが最も良く知られている。保育所待機児童をゼロにすれば結果的に合計特殊出生率が増えるとして、1994年の第一次エンゼルプラン以来、政府が選択した議論であり、政策である。しかし効果は上がっておらず、その不合理性についての反省も行われていない。

地方自治体による「結婚奨励対策」

第二の対策は地方公共団体で取り上げられている、出会いの場提供など結婚奨励対策である。しかし成功率は極めて低く、費用‐便益の観点からは、政策として成り立っていない。他にも様々な試みがなされているが、地方独自の人口政策は、定住優遇策にみられるように、地方公共団体同士で人口の取り合いになる可能性が高く、国全体としての出生率の改善につながるとは限らない。また、日本創生会議「増田寛也レポート」は、消滅する市町村の予想を立て衝撃を与えたが、若い女性を地方に留め置くことの必要性を指摘しながらも、具体的な政策提言を示していない。

十分な政策化に至っていない議論・提言としては、以下の5点が挙げられる。

スウェーデン・フランス等の家族政策に学ぶ

第一は、西欧・北欧の家族政策に学ぼうとする議論であり、一つにはフランスを模範として、児童手当、教育費、住宅費などに及ぶ家族給付拡充の提言という形で行われている。学者の議論はほとんどがこの線上にある。民主党政権は、これに呼応し、児童手当を子ども手当と呼称を変え、大幅引き上げと所得制限の撤廃を実施したが、財源を確保できず、結局、失敗・後退した。

同様のものに、教育の無償化政策がある。これについて政府は、幼児教育・保育の無償化を2019年10月から、大学授業料の無償化は所得制限を設けて2020年4月から実施することを決めているが、全無償化は困難である。

フランスと並んでスウェーデンをモデルとする議論も多い。スウェーデンでは、多様な家族政策があるのはフランスと同じだが、出生率に大きく貢献したのは、1980年代の親子保険の改正であり、第二子を第一子出産後に間をおかずに産んだ場合、給付が増えることに多くの人が呼応した。しかし、このことは政策として日本では取り上げられていない。

スウェーデンは老人問題に関しても、1992年のエーデル改革で、年金の賦課方式を積立方式に変え、若者の負担を軽減する改革が行われたが、これも日本で採り入れられることはなかった。

「ワークライフバランス」

第二の議論として、「ワークライフバランス」がある。最近目覚ましく出生率を回復しているイギリスが採った政策であり、日本政府も導入を試みている。

しかし、父親の育児休暇取得への抵抗感がいまだ強いなど、企業文化の異なる日本でこの考え方が浸透するには時間がかかりそうである。一例がプレミアムフライデー導入だが、ほとんど定着しておらず、イギリス人が毎週金曜日になると、昼ごろからさまざまの理由をつけて職場を抜け出す傾向があるのとは事情が異なる。労働制度だけでなく、労働文化も考慮した政策対応が求められる。

若者の雇用を安定化させる政策

第三の議論は、非正規雇用の増加が結婚を阻んでいるのだから、若者の雇用を安定させることが必要であるというものである。かつては日本の終身雇用制度が雇用の安定を保障していたが、その崩壊は既に不可逆的な変化となっており、今後の方策としてはオランダで成功しているワークシェアリング、同一労働同一賃金を実現できるかが焦点となっている。また、吉川洋氏(『人口と日本経済』中公新書)はイノベ―ションが日本の産業構造を変え、若者の雇用を増やすと主張している。しかしイノベーションは不確定であり、実現できたとしても少子化への効果は間接的である。

不妊治療への助成政策

第四は、タブー化されている不妊問題を社会問題として取り上げ、助成政策を進めるべきというものである。既婚者の18.2%(社人研調査)が不妊治療の経験を持ち、20人に1人(日本産科婦人科学会)が体外受精で生まれているという事実を重くとらえるべきという議論である。また、年間16~20万の中絶(厚労省)が行われているが、産むことが可能であれば、支援制度や特別養子縁組の制度などを使いやすくすることが考えられる。しかし、この議論は、一方で生殖医療の発展を見守りつつ、他方で人権に深くかかわる内容なので、政策化には慎重な検討を要する。

結婚モラトリアムを解消するための制度

第五は、晩婚化や晩産化の傾向が出生率を低下させているという事実から、女性の妊娠可能期間を考慮した政策が必要であるという議論であり、社人研の研究に基づいている。女性の高学歴化や社会進出は、国の進める男女共同参画社会の観点では好ましい傾向だが、それと結婚モラトリアムが重なり合うことで、晩婚化を招いている。このモラトリアムを解消する制度が必要である。これは、人口増加に対して科学的な説得力を持つ議論であり、政策化を実現させる必要がある。

少子化政策不要論も

最後に、そもそも少子化政策は不要という議論についても紹介したい。日本は、明治維新時に人口3千万だった国であり、20世紀に世界に躍り出たが、大国であり続ける必要はないという議論である。

また、少子化対策は効果がないからやめるべきだとする議論もある。赤川学氏(『これが答えだ!少子化問題』ちくま書房)は、少子化政策の根拠となっているOECDの数値などは加盟国に限ったものであり、そのまま採択するには検証が不十分であると主張する。したがって、海外からの政策導入型の少子化対策は効果を上げないから、不要だと結論づけている。しかし、海外からの導入は効果がなかったからこそ、日本型の人口政策に着手すべきとも考えられる。

Ⅲ.人口政策への提言

1.人口政策を社会政策として確立する

日本の政治課題で喫緊なのは、GDP2.5倍の借金と社会保障制度によるさらなる財政悪化である。これに極東の安全保障問題が加わるが、これに対しても、日本の国力が前提とされ、それには、人口、経済、財政が根本となる。実は、借金も、社会保障も、国力も、人口がピラミッド型であれば、解決ははるかに易しい。藻谷浩介氏がその著書『デフレの正体』(角川書店)に書いているように、人口オーナスの時期にある現在、デフレは構造的問題である。この構造を変えるのが、人口政策なのである。

戦前の人口政策は社会政策であったが、戦争に利用されたことから、戦後は社会政策としての役割を外された。人口政策が社会政策として確立していないために、間違った議論が横行している。少子化問題が女子労働の問題にすり替えられ、保育所政策に矮小化されたのはその最たる例だと言えるだろう。その上、人口政策を支える人口学の発展にも力が入れられなかったため、人口学の研究者は、アメリカで学位をとるなどしなければならなかった。

人口学からは、学歴と結婚年齢の相関、女性がランク上の男性を選ぶ傾向にあること、所得階層が高いほど婚姻率が高い等、確固とした根拠ある数値の上での結果が出ている(『現代人口学の射程』稲葉寿編著 ミネルヴァ書房)。こうした成果を政策に反映させるとともに、さらなる学問探求によって何が出生率の向上に効果的なのかを明らかにすることが求められている。

人口政策を新たに社会政策として立て直し、同時に、人口政策を支えるべく人口学を発展させることが、日本の将来に責任を持つ政府の役割であろう。日本では、1971年に児童手当制度、2000年に介護保険制度が施行されたとき、それぞれ「最後の社会保障制度」と言われた。正に、「三度目の最後」として、科学的合理性に基づいた人口政策が打ち出されるべきである。

2.保育対策を少子化対策から切り離す

子供の健全育成の視点に欠け、女子労働対策となっている保育所対策

まず、少子化対策の象徴とされてきた保育対策を少子化対策から切り離す必要がある。少子化対策イコール保育所対策ではない。このボタンの掛け違いをやめなければならない。保育所は人口を増やしていない。さらに問題なのは、保育所対策は女子労働対策になっており、そこには子供をどうやって健全に育てるのかという観点が全く入っていないことである。

1994年の第一次エンゼルプランとともに策定された緊急保育対策等5か年事業に始まった保育対策は、少子化対策の第一項目として扱われてきたにもかかわらず、合計特殊出生率に対し、今日まで何の成果も挙げていない。今日、保育所の待機児童問題が深刻化しているが、地域限定の問題であり、都市部で「保育園に落ちる」状況が続出する一方で、地方では定員を満たせず存続の危機にさらされている保育所も少なくない。また、待機児童問題においても最も不足しているのは乳児保育であり、年長の児童に関してはそれほど問題になっていない。乳児とそれ以降の児童とでは、必要な保育士の数と質の点でも、子供の健全育成という観点からも、異なる対策がなされるべきだが、「保育所対策」として一括されているのが現状である。

保育所改革として、幼保一体化が妥協的に行われた認定こども園の制度は、ほとんど効果を上げていない。幼稚園が学校教育法、保育園が児童福祉法を根拠に設置運営されている以上、その二つを新たな法律で明確に合体させるのでなければ、意味や効果を追求すること自体不可能であろう。これらの動きは保育所から始まった少子化対策が、保育所まがいを急激に増やそうとして間違った政策を導いた結果だと言える。

保育、幼児教育において保護者の選択の幅を大きくする

保育、幼児教育は、母子家庭や社会的養護を必要とする児童など、支援の必要性の高い対象への供給を優先しつつも、事業主体の多様化を進め、保護者の選択の幅を大きくするべきである。人口問題と切り離して、意味と効果を考えた就学前児童のあるべき政策を作り直さなくてはならない。そこでは多様性の追求が鍵となる。

検討に値する仕組みとして、バウチャー制度が挙げられる。1994年の第一次エンゼルプランの時に、児童福祉審議会にベネッセコーポレーションの福武總一郎社長が入り、バウチャー制度を主張した。同時期に、アメリカのクリントン政権でも、幼児教育、公立教育でバウチャー制度を導入しようという議論があり、ブッシュ・ジュニア政権下で導入された。しかし日本では結局、事務上の観点から見送られた。

バウチャー制度とは、教育・保育といった特定の目的に利用できるバウチャー(引換券・クーポンの意)を利用者個人に給付する制度であり、その狙いは、認可保育所だけでなく認可外保育所や幼稚園も、あるいは個人で預かるということも、バウチャーで選択できるようにすることにある。今、認可保育所が憧れの施設になってしまい、認可外では不満だ、という風潮さえある。このことが、待機児童問題の一因となっており、解決のためには単に認可保育所を増やすだけでなく、この風潮自体を変える必要がある。バウチャー制度を通じて、認可・認可外を問わず様々な保育サービスが提供され、フルタイム労働に就く母親から専業主婦に至る幅広い利用者が、自らのニーズに合った選択をできるようにすることが求められる。

少子化問題は働いている母親だけの問題ではない。家庭で育児している母親に公共の場を提供していくような取り組みも重要である。保育所に入っているか否かを問わず、他の母親たちと交流したり、他の子供たちと一緒に遊ぶ場を提供したりするようなことも必要ではないか。

また児童養護への取り組みも強化すべきである。保育所だけでなく、非行少年少女や、親がいなくて児童養護施設に入っている子供のためにも予算を充実させる必要がある。少子社会であれば一人残らず立派に育てるという国民的コンセンサスが求められる。最近になってようやく、児童養護のための予算がつけられるようになってきている。

3.モデル国を作らず、日本に合った政策を

(1)スウェーデン・フランス等はモデルにならない

人口政策を進めていくうえで、モデルとなる国はあるだろうか。東京大学の赤川学教授は、「日本人はおかしい。社会保障はスウェーデン教かフランス教かイギリス教だ」と批判している。

歴史をさかのぼると、1950年に総理大臣の諮問機関である社会保障制度審議会が、イギリスのベヴァリッジ(Beveridge)報告をベースにした「揺り籠から墓場まで」という社会保険制度を中心に戦後の社会保障を構築しようという方針を打ち出した。経済成長が進み、政策課題が老人福祉や母子寡婦の福祉、あるいは精神薄弱者福祉などに移ると、この領域はスウェーデンが進んでいるということで、官僚も学者もスウェーデンへ出かけた。現在も「これはスウェーデンがやっているから、日本もやりましょう」という声があがる。例えばスウェーデンが1992年にエーデル改革を実施し、年金制度を積立方式にすると、日本もやるべきだという話が出た。また少子化対策では、1980年代に親子保険を改正して、第二子を休業中に産んだ場合に休業補償を増額する形にしたところ、第二子の出産が増えて出生率が上昇するという、興味深い取り組みもみられる。ただし、出生率はその後やや低下しており、一時的な効果に過ぎなかったという見方もある。

果たしてスウェーデンは日本のモデルになり得るだろうか。スウェーデンの充実した社会保障の背景には、非常に高い国民の税負担がある。こうした税・財政システムの根本的な違いを等閑視して政策の形だけ真似ても、十分な成果をあげることはできない。また、スウェーデンの人口は950万人と、東京より小さいため、頻繁な制度改革が可能となっている。1億2700万人の国でこれをやることは現実的でない。

それでは、スウェーデンより人口が多い、7000万人のフランスならモデルになるだろうか。フランスは19世紀後半より人口減少対策を国是として進めてきた国であり、その姿勢は見習うべきだろう。しかしフランスと日本では、社会があまりにも違うため、具体的な政策内容の模倣については、慎重な検討が求められる。フランスの人口学者エマニュエル・トッドによると、日本とフランスの家族システムは彼の分類において対極に位置している。明治維新の際に、日本は民法の範を当初フランスに求めたにもかかわらず、最終的にはドイツ民法を参考にしたのも、この家族・社会のあり方の違いによるところが大きかった。またフランスは社会政策において、非常にリベラルな国である。結婚にも四種類あり、同性婚も認められている。そうした国の政策を、保守的な家族観の強い日本にそのまま導入するのは無理がある。

イギリスはどうだろうか。上述のようにベヴァリッジ報告が戦後日本の社会保障の原点になっており、近年では「ワークライフバランス」「育メン」といった考え方がイギリスからもたらされている。スウェーデンとフランスの出生率が以前より少し落ちてきている一方で、イギリスは1.8を超えている。ワークライフバランスでは家族政策だけでなく、労働を含めた、総合的な少子化対策を行ってきた。そのために今度はイギリスを真似しようということで、ワークライフバランスが注目されているが、効果は不明である。

以上のように、これまでの少子化議論は、フランスとスウェーデンをモデルにしたものが多かったが、保育所一辺倒の取り組みで、導入は成功しなかった。スウェーデンは人口規模が小さくて参考にならず、フランスは、結婚・出生にリベラルな考えを持つ国民であり、結婚に限らず児童の給付が無差別に行われているが、日本は結婚制度等においてそこまでリベラルではない。ドイツは出生率よりも労働力の根源として移民中心の政策がとられてきたが、日本の土壌に合わないとされてきた。イギリスのワークライフバランスを真似ても、労働生産性の低い日本では、ますます低下することが危惧される。

(2)結婚や子供を持つことについて情報提供、マニュアルを提供

日本は、これらの国で効果を上げている政策を参照しつつも、特定の国をモデルとはせず、日本人の意識や日本の社会にあった政策を独自に構築する必要がある。そのためには、諸外国の人口政策について把握するだけでなく、家族や結婚、子育てに関する国民の意識や社会の慣習が、その国と日本とでどのように共通し、どのように相違しているのかが明らかにされる必要がある。そのためには人口学とその関連分野のさらなる発展が求められるが、ここではひとまず現在の日本人の意識について、以下に示した2013年NHK放送文化研究所調査(*5)の結果(一部)から考えてみたい。

・結婚しなくてよいが増加

・子供は必ずしも持たなくてよいが過半数

・婚前交渉 増加した開放的考え

・夫婦の姓 再び増加した「どちらが改正してもよい」

・家庭と仕事 両立した方が良いが過半数

・夫の家事 手伝いは当然、中心は妻が多数

・子供の教育 依然として残る男子優先

・父親の在り方 子供と距離を置く人が増加

・老後の生き方 子供離れが進む

夫婦や親子関係についてはリベラルになってきており、欧米化が進んでいると言えるが、結婚や子供を持つことに積極性がなくなっているという点では、欧米と異なる様相が見られる。これは、学業や就職が個人の努力で得るものとなり、社会的にさまざまのマニュアルが存在しているのに対し、結婚はかつての見合婚、社内婚が大多数だった時代と異なり、個人の努力で配偶者を見つけなければならなくなったにもかかわらず、社会的にマニュアルが存在していないことが一つの大きな原因とみられる。個人の生き方は自由だが、結婚や子を持つことについて、十分な情報や、場合によってはマニュアルも提供できるようにするのは社会の責任であろう。学校教育においても、自由の権利を前提としつつも、結婚して子供を産み、社会を子孫につないでいくことの重要性について教える科目を提供する必要がある。

4.責任ある省(「人口省」等)を創設する

専門性に欠け、責任の所在も不明な現体制

90年代、厚生省中心に始まった少子化対策は2000年代から官邸及び内閣府中心になった。そのため専門性に欠け、責任の所在も不明確である。少子化特命大臣は常に兼任で、政治力のないポストであり、少子化対策全般に責任が負わされているのかも不明である。先ずは、責任ある省を新たに創設することから始めなければならない。

現在の少子化の対策官庁である内閣府は調整官庁で、各省間の調整を行う。表向きには官邸の意を受けていることになっているが、実際には官邸の意のままに各省庁を動かすような力は持っていない。官邸が各省庁を動かす際には、内閣府を通じず直にやりとりをしているのが現状である。

内閣府に力がないのは、予算を持っていないからである。内閣府の少子化予算は、各省から集めたものをまとめただけの話である。霞が関の世界、政治の世界では、予算を持っていないことは権力を持っていないことを意味する。誰が大臣をやっているのかも国民に知られておらず、予算もない。このような体制で有効な少子化対策を実施することはできない。

「人口省」を創設し独自の予算を動かせるようにする

ではどうすれば良いのか。責任ある省、「人口省」を創設することである。例えば厚労省の児童の予算は全て人口省に移す。文科省の教育予算も同様にする。自分たちで予算要求をして動かせるようにしなければ、絶対に少子化解消の対策は動かない。さらに、大臣には大物と言われる政治家を抜擢しなければならない。

実は2001年の省庁再編が大きなチャンスだった。この時に人口省を設置していれば、今のように少子化が急速に進むような事態にはならなかったであろう。しかし、当時はそのような発想は一切なかった。さらに厚生省と労働省を合併したため、少子化対策にとっては大変なマイナスとなった。

もともと厚生省では、保育所は子供のための施設と位置付けられていた。ところが労働省と一緒になった途端に、保育所は子供の施設ではなく母親の施設、女子労働の為の施設という意味合いが強くなった。厚生省に比べて労働省には有能な女性キャリアが多く、そうした官僚の考えに押し切られる形で、少子化の考え方が、大きく変わってしまったのである。子供のことを中心に考えなくなったのは、人災と言える。

さらに、人口省は、移民や地方自治における取組も所掌し、あらゆる分野で人口増加の政策を行う。

5.個別の政策提言

(1)「子供は国の財産」であるという認識を国民に啓発

まず、人口政策からみた国民の考え方の誘導をしていかなければならない。まず結婚に対する考え方として、「結婚とは子供を育む家庭の経営方法」であるということを理解してもらわなければならない。こうした方針を国が示すと、「独身者やセクシュアルマイノリティ(性的少数者)の人の気持ちはどうなるのか」という批判が出るかもしれない。もちろん、思想・信条の自由は保障されなければならず、結婚しない・子供をつくらないという選択も尊重されなければならない。また望んでも結婚・出産できない人に対する配慮も必要であろう。しかしこのことと、結婚・出産・育児を公的に位置づけ奨励することとは本来矛盾しないはずである。

それから、子供は国家の財産という考え方についても浸透を図る必要がある。子供は将来の国家を発展させる人材である。したがって教育は国家の役割となり、そのような点から教育の無償化を理論立てることができる。

(2)就学年齢を1年早める

現在の義務教育制度では、満6歳で小学校に入学することになっているが、これを1年早めることで、就学期間を現行より1年早く終えられるようにする。これは、女性の結婚年齢を下げる方向に働く。これは同時に、就学前における保育所と幼稚園のあり方を見直すことにつながる。

(3)スペーシング対策

スペーシングとは、子供を産んでから次の子供を産むまでの期間を空けることを意味する。初婚年齢が高いなかで出生率を上げるには、第一子出産から第二子出産までの期間を縮める必要がある。スウェーデンの親子保険のように、メリットを作ることが大切であろう。例えば、第二子を第一子から2年以内に産んだ場合や、双生児で生まれた場合に、児童手当のような支援を行う、税制を優遇する、保育料等を割引するといったことが考えられる。

(4)「新リプロダクティブヘルス」政策

リプロダクティブヘルスとは、人口を再生産し次の世代を産むために健康を保持するということであり、WHOが人口の再生産を考えて、1970年頃から使っていた言葉である。しかし、1990年代にカイロ国際人口・開発会議および北京女性会議で、フェミニストが「リプロダクティブヘルス/ライツ」という言葉に変え、ヘルス(身体的にも精神的にも健康な状態)よりもライツ(自分の意思で自分の身体のことを自分で決める権利。子供を何人持つか)が強調されるようになってしまった。これを本来の意味に戻さなければならない。

産む性のためのヘルスというのは、少女の時から獲得していかなければならないし、男女ともに、自分の産んだ子供が社会に貢献し、未来を作るということについて、子供の頃から教わらなければならない。これを「新リプロダクティブヘルス」政策と呼びたい。産む性の尊重を前提とした適切な教育により、十代妊娠やセクハラの横行という状況を変え、次世代に繋がる社会づくりに国民が共通して取り組めるようにすべきである。

(5)教育の無償化

2012年の消費増税にあたり税と社会保障の一体改革が議論された際には、社会保障に教育は含まれていなかった。このたびの消費増税においては、子供に増税分7,000億円を使おうという意見が出てきており、評価したい。本来、教育と社会保障は全く性格が違うものだが、教育の無償化は結果的に、教育格差やそれに基づく将来の所得格差を是正するなど、社会保障としてのメリットを生み出す。ただし、教育の無償化は本来義務教育に適用されるものであり、ほとんど義務教育のように見なされている高校に適用されたとしても、大学教育にまで広げるべきではない。大学については、全国共通試験の上位10%に適用するといった線引きが現実的であろう。

(6)限定的移民政策

移民が全て駄目というのは問題があり、少なくとも議論はすべきである。IT関係の就業者や研修生など、既に日本社会の労働力となっている250万の在留外国人を対象に、日本国籍取得条件の緩和を検討してよいのではないだろうか。

これらの政策は、就学年齢の前倒しや教育の無償化、青少年に対する「新リプロダクティブヘルス」教育など、現在の体制を前提にすれば、文科省の役割が大である。しかし、上述のように責任ある新たな省を創設することがより望ましい。人口構造を変えていく政治の選択ができるように、国民への情報提供と、それを担う政治家の発掘が求められている。

* 「対策」は、政策の中で、特定の問題に対応する場合に使用した。この小論では、少子化対策以外は概ね「政策」を使用。

本稿は、大泉博子氏(元衆議院議員、元厚生省児童家庭局企画課長、

●大泉博子氏発題の研究会

1.「少子化対策はなぜ効果をあげられないのか─問題の検証と今後の展望─」(2015年10月2日)

2.「『男女平等社会』のイノベーション─『男女共同参画』政策の何が問題だったのか─」(2017年12月8日)

3.「少子化対策はなぜ成果をあげられないのか─人口政策の提言─」(2018年2月14日)

大泉 博子(おおいずみ・ひろこ)

元衆議院議員、元厚生省児童家庭局企画課長、本研究所専門委員

東京都生まれ。東京大学教養学部(国際関係論専攻)卒。