はじめに

2023(令和5)年は、わが国の少子化対策の歴史の中でも「節目の年」として記憶されるだろう。

大きく言って二つの出来事がある。一つは少子化の更なる進行の認識、もう一つは本稿で批評する「こども未来戦略方針」の閣議決定である。

2023年6月、厚生労働省は2022年の人口動態統計を公表した。それによると日本人の出生数は77万747人で前年比5%減、外国人を除く出生数が80万人を下回るのは1899年の統計開始以降初めてのことであった。

さらに近年、減少の度合いが大きくなっている。2000年代に入って、2015年までは年間出生数100万人台を維持していたが、2016年に90万人台、2019年には80万人台となり、2022年には70万人台となった。3年ごとに10万人単位で減少している。これは国立社会保障・人口問題研究所の「人口推計(平成29年)」の想定を上回るスピードである。

2022年の合計特殊出生率は1.26と、2005年に並んで過去最低となった。合計特殊出生率は2005年を底にして2015年までは上昇傾向にあったが、2016年から低下に転じ、わずか数年間で2005年の最低値に戻ってしまった。

こうした最近の出生数や合計特殊出生率の低下には、コロナ禍(2020年から2023年前半)による婚姻数の減少といった特殊事情もあるが、仮にコロナ禍がなかったとしても減少傾向には変わりがなかったであろう。

こうした状況に危機感をもった岸田総理は、本年1月の記者会見で「異次元の少子化対策」を行うと宣言した。4月には「こども家庭庁」が発足した。政府は、少子化担当大臣の下に関係省庁間の協議や有識者会議での検討などをふまえて、「こども未来戦略方針」をとりまとめ、6月13日閣議決定した。

いくつかの政策を組み合わせたパッケージ型の少子化対策が、わが国で初めて作られたのが1994年の「エンゼルプラン」だった。当時は厚生省単独の計画であった。その後、政府全体で対策を作るようになり、少子化社会対策大綱をはじめ、数々の計画が作られてきた。今回の「こども未来戦略方針」は、岸田総理がいう「異次元の少子化対策」の基本方針として閣議決定された。

少子化対策は、社会保障論の視点からみると、児童福祉や母子保健、社会手当、労働者福祉などの分野における各種施策の複合体である。本稿では、少子化対策の研究者として、この「こども未来戦略方針」を批評する。

「戦略方針」の内容について

(1)総論的な批評

「こども未来戦略方針」(以下「戦略方針」という)では、最初に、こども・子育て政策の課題と三つの基本理念を掲げ、次いで、今後3年間(2024〜2026年度)に集中的な取り組みを行うとする「加速化プラン」で実施する具体的な施策や財源の確保策を提示している。最後に、こども・子育て政策が目指す将来像を示している。

三つの基本理念とは、①若い世代の所得を増やす、②社会全体の構造・意識を変える、③すべてのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する、である。ただし、具体的な施策となる「加速化プラン」では主に③を反映した施策が並んでおり、①については経済政策などを、②については働き方改革などを挙げているが、政策としては具体性を欠いている。

「加速化プラン」に挙げられた具体的施策は、経済的支援や、地域の保健・保育サービス、共働き・共育ての分野に関するもので、これらは従来の少子化対策の範疇と変わらない。そうした意味では、「次元の異なる少子化対策」とは言い難い。

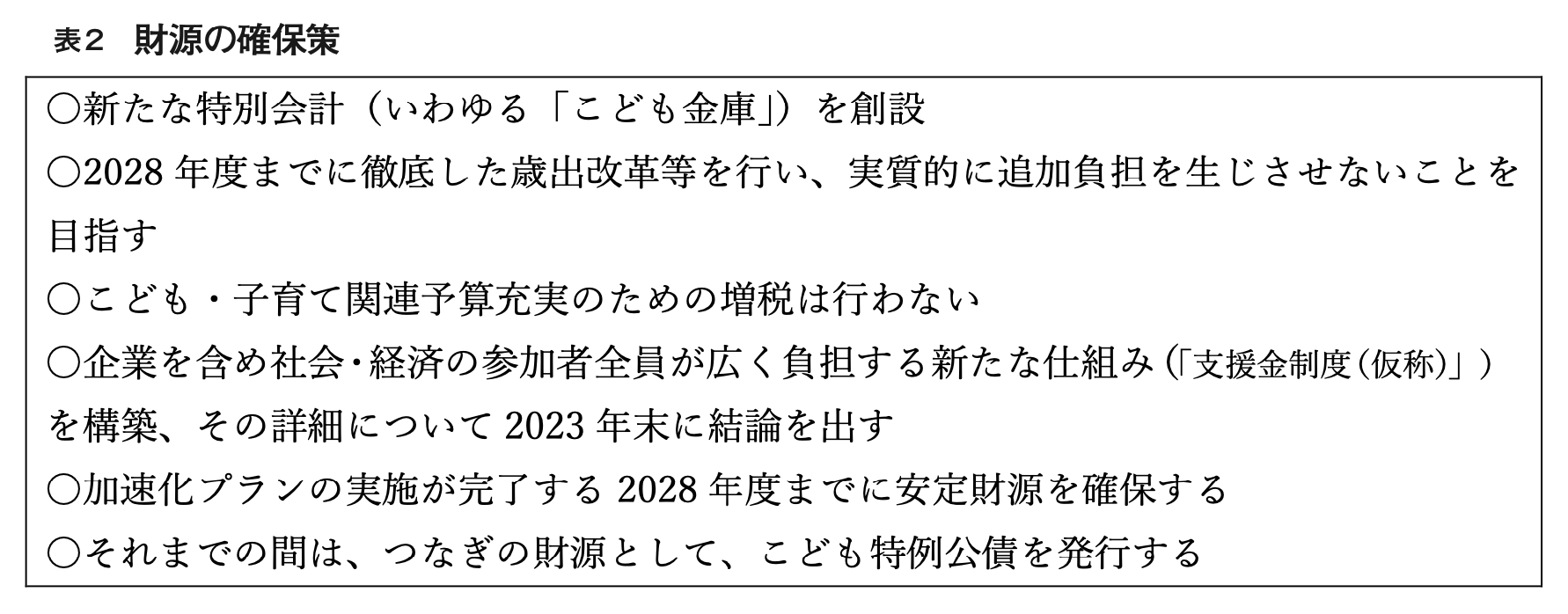

また、戦略方針に基づく政策の実施財源について、「実質的に追加負担を生じさせない」「財源確保を目的とした増税は行わない」などの方針は示されているが、3兆円半ばの財源確保のための具体的な方法は示されていないことは大きな問題である。政府が国民に政策を示す場合、給付面だけをあげて財源面はあいまいにする、というのは正しいやり方ではない。戦略方針によれば、「2028年度までに安定財源を確保する」としているが、社会経済状況が変化するであろう5年後まで先延ばしすることは、無責任というそしりを免れない。

さらに、増税もせずに3兆円半ばの財源をどう捻出するのか、結局は国民の負担増につながるのではないか、という不安を引き起こす。この点は、「戦略方針」に対する国民の評価が低い原因の一つになっているであろう。

(2)具体的な施策に対する批評

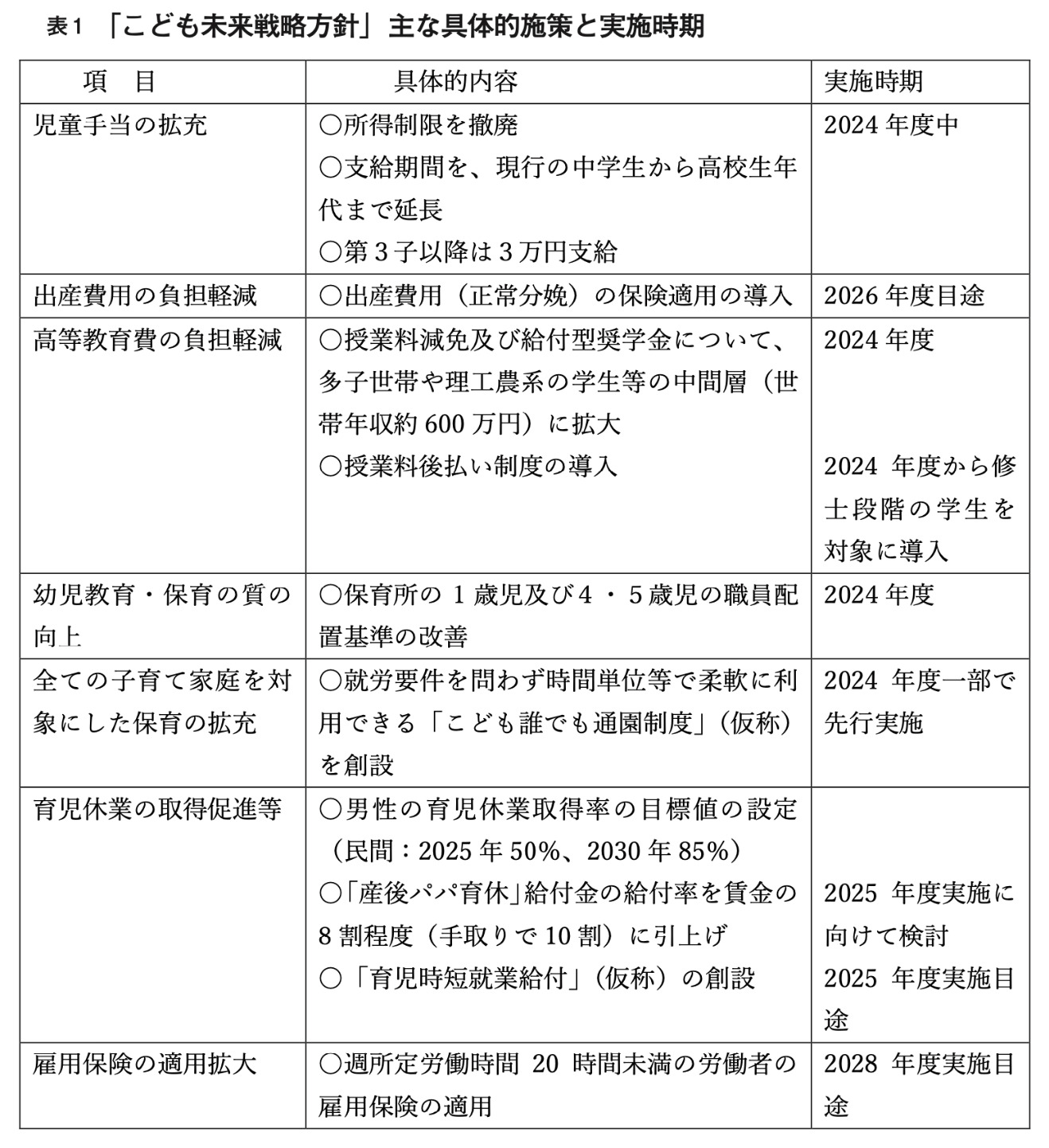

戦略方針に掲げられた具体的施策のうち主なものを整理すると、表1のとおりである。

ここでは紙数の関係もあり、児童手当の拡充などいくつかの施策について検討する。

(ア)児童手当の拡充について

具体的な施策のトップに掲げられているものが、児童手当の拡充である。内容は、①所得制限の撤廃、②支給期間を高校生年代まで延長、③第3子以降は3万円給付、であり、2024年度中の実施に向けて検討する、としている。

児童手当の所得制限は、1972年の制度発足時から存在した。2010年、民主党政権下で子ども手当が創設されたとき所得制限は撤廃されたが、2012年、自公政権になったときに所得制限が復活した。現行の制度では、所得制限の基準は扶養家族数に応じて変化するが、子ども2人を含む扶養家族3人の世帯では、年収960万円を超えると特例給付となり月額5千円に減額、1200万円を超えると特例給付がなくなり児童手当の対象外となる。

1200万円超の年収の世帯に対する特例給付の廃止は、2021年の児童手当法の改正で2022年10月支給分から実施された。これにより、現行の児童手当制度では、所得制限限度額(前述の例では960万円)と所得上限限度額(同1200万円)の二つの所得制限が設定されている。

所得制限は、子育て世帯の中に分断をもたらすものであり、「全てのこどもの育ちを支える」という戦略方針からすれば、その撤廃は当然の措置といえる。ただし、すでに経済界からは撤廃反対の声があがっている。

そもそも現行の所得制限の基準は問題を抱えている。所得制限の対象になるか否かを判断する所得は、世帯の中で「主たる生計維持者1人の所得」としている。共働き世帯の場合は、収入が多い方の者の所得を基準にしている。そこで、たとえば、子ども2人世帯の場合、夫の収入が1250万円の片働き世帯では児童手当はゼロであるが、夫800万円、妻700万円の共働き世帯では、世帯収入の合計が1500万円でも、児童手当の支給対象になる。世帯収入が多いにもかかわらず、子供2人が小学生であれば年間24万円の児童手当を受給できる。これでは世帯収入が1200万円以上の片働き世帯にとっては「不公平な措置」である。これを改めるには、1人の生計維持者の収入で判断するのではなく、世帯全体の収入で判断すればよいが、世帯全体収入の基準を導入したとたん、支給対象から外れる世帯が多数現れ、大反対を受けるだろう。結局、子育て世帯間の不公平の是正には、所得制限を撤廃する必要がある。

児童手当の拡充に関する最大の課題は、財源の確保である。上記三つの措置を講ずる費用は約1.2兆円と想定されている。現行の児童手当の費用は約2兆円である。その60%増しの費用の財源をどのように捻出するのか。現行制度を前提にすると、企業からの拠出金や国費の増額が必要となる。財源捻出のために、財政当局からは、16歳から18歳の子供に対する扶養控除の廃止案が聞こえる。しかし、扶養控除を廃止すると税負担が増加するから、所得段階によっては児童手当の給付額よりも税負担の方が重くなる世帯が生じてしまう。

(イ)高等教育費の負担軽減について

少子化対策についての要望を尋ねると、必ず上位に来るのが教育費の負担軽減、特に高等教育の費用負担の軽減である。こうした声をふまえて、表1にあるとおり、これまでの支援策の対象拡大や、授業料後払い制度の創設を打ち出している。

ただ、これらの支援策にはすべて所得制限がついていることに注意が必要だ。大雑把にいえば、年収が約600万円以上の世帯はこれらの施策の適用から外れてしまう。年収約600万円は決して高所得とはいえず、平均的な所得水準である。こうした世帯が教育費負担軽減の支援策を受けられないのは、いわゆる「子育て罰」のようなものである。ここでも所得制限の見直しが必要だ。

さらに、戦略方針の導入部で「公教育の再生」が少子化対策として重要といいながらも、公教育の再生に関する具体的な施策がない。教員の過重労働問題や処遇問題、教員のなり手が減少している人材確保問題など、教員をめぐる問題が山積しているにもかかわらず、これらへの対応策がない。また、大学の授業料が高すぎるという問題への対策のひとつとして、国立大学の授業料負担の軽減という有力な手段があるが、これに対する言及はない。

このように、戦略方針に掲げられた高等教育費の負担軽減策では不十分である。

(ウ)保育サービスの充実について

今回の戦略方針では、児童手当を中心に現金給付の施策の拡充が目立つ半面、従来の少子化対策では1番目にあげられることが多かった保育サービスの充実が後方にさがっている。これは、保育所待機児童問題がようやく解消に向かいつつあることが反映したのだろう。

今回の施策の中では、就労要件を問わず時間単位等で利用できる「こども誰でも通園制度」(仮称)が注目を集めている。共働き世帯ばかりでなく、いわゆる専業主婦世帯でも保育所を利用できるというのは、子育てに疲れたり、悩んだりしたりする母親にとって保育の助けになる施策だ。ニーズが多いだろう。問題は、既存の保育所を活用する点で、定員割れをして余裕がある保育所ならともかく、定員一杯乳幼児を預かっている保育所では対応が難しいことだ。すでにファミリーサポートセンターでこどもを預かる施策があるので、これを拡充するという補助策も考えられる。

保育関係者の長年の要望だった保育士の配置基準が見直される。4・5歳児の配置基準の見直しは、なんと75年ぶりとのことである。しかし、今回の改善策でも、欧米諸国の基準には全然追いついていない。職員配置基準を欧米諸国並みの水準に大幅に見直して、保育士たちが余裕をもって保育の仕事ができるようにすることこそ「異次元の少子化対策」と言えるのではないか。

(エ)育児休業の取得促進について

今回の戦略方針では、「共働き・共育ての推進」をキーワードにあげている。そのためには男性育休の取得促進を一層進めるとして、男性の育児休業取得率を、民間企業で2025年には50%、2030年には85%、と野心的な目標値を設定している。給付面では、「産後パパ育休」給付金の給付率を手取で8割相当から10割相当に引き上げる。さらに、こどもが2歳未満の期間に時短勤務を選択したことに伴う賃金低下を補う「育児時短就業給付(仮称)」を創設するという。

2021年のユニセフの政策評価で、日本の育児休業制度は先進国中1位という評価を受けている。制度は立派でも実際の男性の育休取得率が低い(14%)ということで、前述の追加的な支援策が講じられることとなった。

ただし、ここで注意が必要なことは、育児休業制度の充実は出生率の向上には貢献していないのではないか、という点である。日本で、育児休業制度が創設されたのは1993年。その後、育児休業制度は、休業期間の延長や給付金割合の向上など、多くの改善策が講じられてきた。ところが、この間出生率は向上するどころか、長期的に低下傾向を続けてきた。

育児休業制度の最大の問題点は、基本的に正規職員対象の制度であるということだ。1990年代以降非正規職員が増大したことが少子化対策の効果を減じている感がある。

(3)あいまいな財源対策

「加速化プラン」の予算規模は、約3兆円程度とされている。これにより、わが国のこども・子育て予算は、こども1人当たりの家族関係支出でみて、OECDトップ水準のスウェーデンに達する水準になるという。

しかし、その財源の確保策があいまいである。表2は、戦略方針の中の主な記述である。

新聞報道等によれば、財源確保策は3本柱で、①歳出削減などによる捻出1.2兆円程度、②確保済み予算0.9兆円程度、③支援金制度1兆円程度、だという。

まず、歳出改革であるが、これは「言うは易し、行うは難し」の典型例である。最近では、小泉内閣において、社会保障関連の予算の伸びを年間2千億円に抑制するということが行われ、具体的には、年金制度改革や医療保険制度改革が行われた。しかし、これは予算の伸びの抑制であって、実際には社会保障関連予算は増加した。また、医療保険制度改革で講じられた利用者負担3割の導入にみられるように、公費負担は抑制されても、国民負担は増加した。つまり、歳出改革によって国民負担が減少するというのは幻想である。歳出改革により国費は抑制されるかもしれないが、医療費の自己負担の引上げのように削減分は別の形の国民負担の増加として跳ね返る。

また、令和6年度予算では、医療保険の診療報酬、介護保険の介護報酬、障害者福祉補助金のトリプル改定を控えているが、これらをマイナス改定させることは、医療・介護・福祉事業者の経営難、医療・介護・福祉人材の確保難につながり、医療・介護・福祉サービスの質の低下や、国民の医療・介護・福祉に対する不安感を増すだけであろう。

次に支援金制度であるが、戦略方針では「全世代型で子育て世帯を支える観点から、賦課対象者の広さを考慮しつつ社会保険の賦課・徴収ルートを活用する」としている。社会保険は、保険料を負担する見返りに保険給付を受けるという給付と負担の関係が一対となっている点に特徴がある。逆に言えば、被保険者は、保険給付に対応しない保険料を負担する義務はない。後期高齢者医療制度の高齢者支援金は、被保険者に対する保険給付ではないから前例があるという見方もあるが、高齢者支援金は広義の医療保険制度全体の財政調整の仕組みでもある。医療保険とは無関係な少子化対策に保険料を拠出するというのは、社会保険の原則から逸脱している。もしこの方式を認めるとなると、現行の医療保険料の徴収ルートが国民負担金の徴収ルートに変貌することになる。少子化対策の財源確保のために社会保険の賦課・徴収ルートを活用することは、いかにも姑息な手段としか言いようがない。

終わりに

読売新聞社が7月21〜23日に行った全国世論調査によると、政府の少子化対策について「評価しない」が66%、「評価する」が24%であった。他社の世論調査をみても、今回の対策はさほど評価されていない結果になっている。

「異次元の少子化対策」といいながらも、その内容は、従来の少子化対策の範疇に入るものばかりである。従前のものと異なる点は、児童手当の拡充にみられるように現金給付が前面にでていることである。ただし、費用がかかるわりには、児童手当の所得制限の撤廃、高校生までの給付延長、第3子から月額3万円支給と、個々の子育て家庭からみると飛躍的に現金給付が増加するというものではない。子育て費用の負担軽減にはつながるだろうが、これにより出生率の反転や出生数の増加があるとは予想し難い。

表1をみればわかるように、戦略方針に提示された具体的施策は、現在の子育て世帯への手当やサービスの支援策が中心であって、少子化の最大の原因である若者の未婚化現象への対策が欠けている。また、保育所の職員配置基準の見直しのように70年ぶりの改正といいながらも、不十分な施策がある。

さらにいえば、欧米では一般的になっている家族政策(ファミリーポリシー)の視点からの政策が乏しい。子育てへの社会的支援が必要であることは言うまでもないが、子育ての基本となる場所は、親による子育てが行われる家庭である。家族機能の維持や家庭基盤の強化を図ることが、結果的に少子化対策につながる。こうした観点からみれば、子育て家庭に着目した税制の見直し(たとえば年少扶養控除の復活は減税になるし、その他の世帯の負担増にはならない)や、祖父母の子育て参加支援、新しく親になる若い男女への子育て教育など、子育てのための家庭基盤を強化するような施策があげられる。

政府は、今後戦略方針の具体化を進め、2023年末までに「戦略」を策定するという。まずは、財源のあいまいさの解消と国民負担増にならないことの確証を期待したい。

(『EN-ICHI FORUM』2023年8月号より)