本稿では、グローバル・ガバナンス論を簡単に紹介した上で、近年、最も注目されているトピックの一つである気候変動ガバナンスの特徴と、それに照らしたアメリカの気候リーダーシップについて考察していきたい。

1.現代グローバル・ガバナンスの特徴

グローバル・ガバナンスとは

グローバル・ガバナンスは、様々な立場から論じられる多義的な用語である。その定義の違いにより、分析の対象や目的も大きく異なる。筆者は、グローバル・ガバナンスを「中央政府の存在しない国際社会において、一国にとどまらない問題を解決するために、国境を超えた公共の利益を提供する制度と政治過程のシステム」と理解している。この定義は、グローバル・ガバナンス論の中でも最も理論的な蓄積が大きく、主たる源流と考えられている国際制度論における議論に加え、国連システムのグローバルな役割についての国際行政学や国際公共政策学における議論に依拠したものである。

現在の世界秩序は、ウェストファリア体制の変容過程にあり、争点領域の多様化・複合化、関与主体の多様化、ガバナンスの多層化、そして権威の多中心化が進展している。また、様々な分野で多様な制度と行為主体による流動的な政治過程が観察されている。ここでは、国際秩序の変容をもたらしている諸要因について、簡単に説明していきたい。

問題領域の複雑化

1970年代には、すでにロバート・コヘインやジョセフ・ナイにより、問題領域の多様化した複合的相互依存の世界について論じられていたが、今日では新たな問題の発見によるサブ・カテゴリーの増大と異分野間の競合や複合関係により、問題領域がさらに複雑化している。実務の現場でもMDGsやSDGsなどが登場し、多様な問題領域間の相互連関性が認識されるようになっている。例えば、製薬をめぐる知的財産権とグローバルな疾病対策、あるいは自由貿易と環境・人権問題、そして気候変動とエネルギー安全保障など、様々な領域で異分野間の連関が随所に見られ、政治過程を複雑にしている。このように公共政策の領域が拡大し、なおかつ異分野間で競合や複合化を引き起こすことで、技術的にも政治的にも不確実性が増大する状況が現出している。このことを国際関係論の領域でも考慮し、不確実性の高い状況で情報や解釈を提供する専門家の役割に着目した議論や、制度間の複雑な関係性を論じたレジーム複合体論などが登場している。

主権国家の権威・権力の相対化

グローバル・ガバナンスのもう一つの特徴は、主権国家の役割が相対化されている点である。そこにはいくつかの要因が絡んでいる。

まず、国家自体の性質の変化が挙げられる。国家は依然として世界の統治システムの基本単位ではあるが、国家の行政、司法、立法の各構成要素、あるいは国家機関がそれぞれに国境を越えて連携することで、実際の世界秩序は動いている。国際法学者のアン・マリー・スローターの言葉を借りれば、「機能的に細分化」された状態になっているといえる。機関間の水平的なトランス・ガバメンタル・ネットワークが実際の国際政治を動かしていたり、または国際機構との垂直的なネットワークが作られたりすることで、国際機構による国内への介入的な政策が実現されている。

こうした状況は、かつての「ビリヤードモデル(一丸としての国家)」というイメージがすでに当てはまらなくなっており、国家自体が機能的に細分化され、国境を貫くネットワークで諸国の国家機関が繋がった「多孔的国家(porous state)」、いわば穴だらけの国家というイメージへと変化していることを意味する。

そして、このような国家の多孔性に対し、「多孔的社会」と呼び得るものも国家の相対化を促している。つまり、経済活動がボーダーレス化し、民間および市民社会がトランスナショナルに連携することで、2000年代初頭に社会学者サスキア・サッセンが「社会の脱国家化」(denationalization)と呼んだ状況が進展しているのである。さらに1990年代後半以降、企業はプライベート・レジームの提供などによってグローバル・ガバナンスの担い手としても顕著な役割を果たすようになった。さらに、特に90年代の末頃から、社会運動に従事するNGOや活動家、専門家などが各国内の反新自由主義運動と結びつき、国家や国際機構に挑戦するといった現象も見られるようになった。反新自由主義運動、民主化運動、ポピュリズム運動などが脱国家化し、既存の権力構造を揺さぶる現象が生じている。

さらに、国家自体の権限も相対化されている。ウェストファリア体制のフォーマルなシステムにおいては、国家からの権限移譲による制度的、法的な正統性が権威の裏付けになるが、実際には国内政治と同じく様々な要素が権威の源泉として作用している。例えば、専門性、合理性、規範性、実績、能力、カリスマ性などの要素がグローバルなレベルで権威の源泉として作用しており、国家からの権限移譲がないにも関わらず、民間主体などが事実上のガバナー(統治者)として振る舞うことも少なくない。

そして、近年、従来は固定的と見なされてきた権威が流動化する現象が注目されるようになった。とりわけ2008年の金融危機以降に顕在化した国内の分極化により、リベラルな政府の権威の揺らぎとリベラルなグローバル秩序の揺らぎが結びつき、ポピュリズムが台頭した。その結果、EUやIMFなどに対する抗議活動が強化された。このような現象をみても、権威の流動化が国内レベルとグローバル・レベルの両方において促進されてきたといえる。

権威の源泉が多様であることは、権力の多様性とも表裏一体である。権力というと軍事力、経済力がまず頭に浮かぶが、それ以外にもソフトパワー、知識力、規範力、議論する力など、多様な形態の非物質的な力が国際政治を動かしている。このように権力が多様であることにより、国家や国際機構などの公共セクターだけでなく、NGOや草の根の社会運動や研究者を含む市民セクター、企業や業界団体を含むビジネスセクターが、それぞれ独自の能力、特性を権威、権力の源泉としつつ、多様な局面でガバナンスに関与する現象が現実化している。

ガバナンス・システムの多中心化

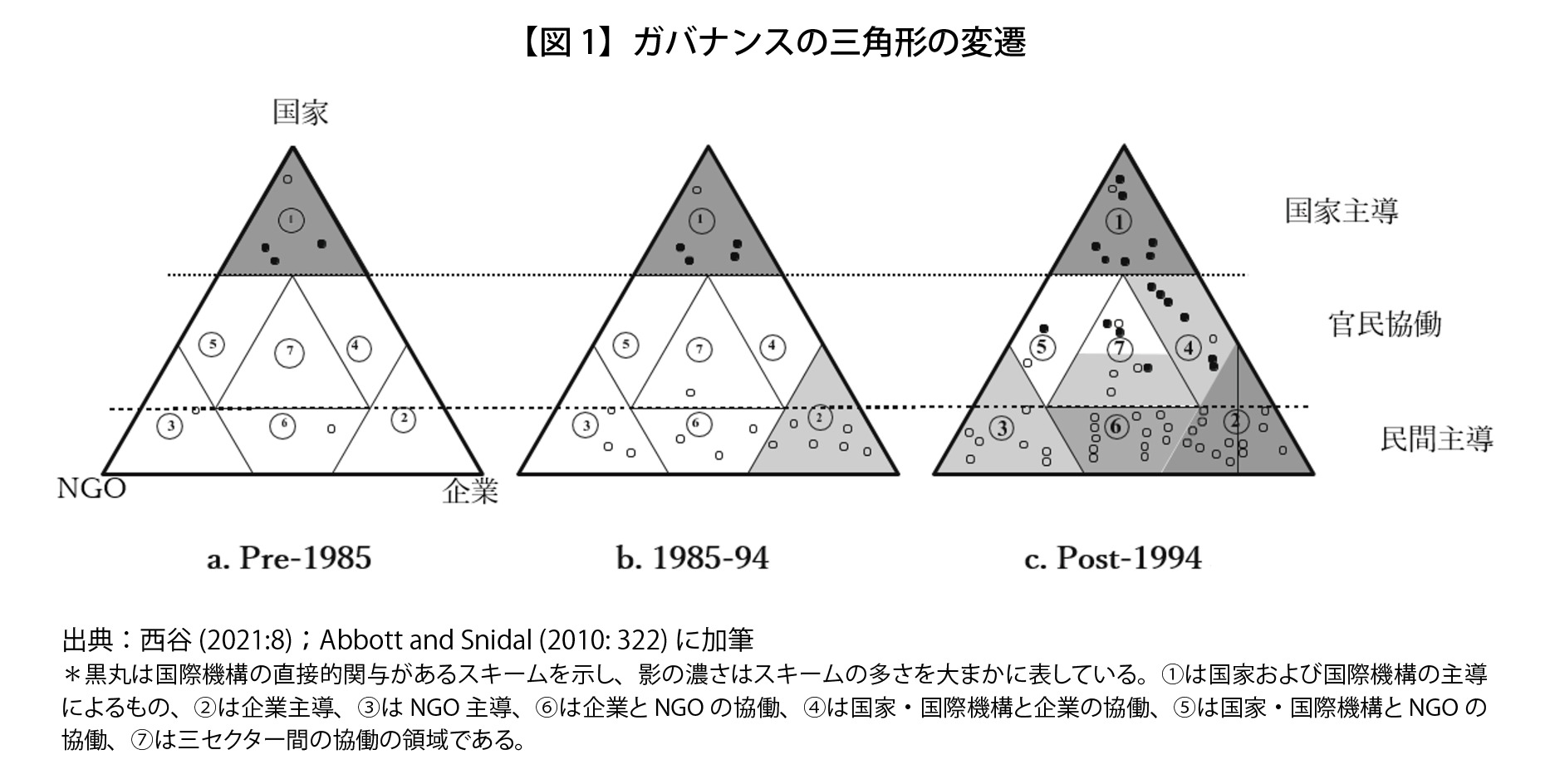

権威の多様化に伴い、ガバナンス・システムの多元化も同時に進行している。このことを直感的に把握するには、「ガバナンスの三角形」という分析モデルが有用である。これは、公共セクター、市民セクター、ビジネスセクターの三セクターが、単独または共同で提供する多彩なガバナンス・システムをマッピングしたもので、環境保護及び人権労働権分野を対象として、ガバナンスの三角形が時代に応じて変化する様子を図示している(図1参照)。1994年以降になると、民間主導や官民協働の事業が増加していることが見て取れる。これらの多様な制度の間に階層的な支配関係が存在しているのであれば権威構造は一元的といえるが、各制度が権威の中心となって自立的に作動しているのであれば多中心的な権威構造ということになる。権威構造が多中心化している場合、権威間の調整と正統性および有効性の確保が困難になりやすい。こうした問題に対処するメカニズムを備え、全体として整合性や一貫性のあるガバナンスが行われるようにデザインされたシステムを、多中心的ガバナンスと呼んでいる。

ガバナンスの多中心性は、行為主体および制度の多元性だけでなく、ガバナンスの多層性によっても促進される。多層ガバナンスでは、政策の形成と実施が異なるレベルで行われることが多い。言い換えれば、国際レベルで作られた国際公共政策がナショナル・レベルやリージョナル・レベルで実施されるということは、国民の関与しないところで作られた政策が国民に課されるということであり、慎重な手続きを踏まなければ、何らかの民主的瑕疵が発生する可能性があるということだ。これ自体、グローバル・ガバナンスの構造的な問題として別個に扱うべき重大な課題である。

以上のようなグローバル・ガバナンスの特徴は、開発、人権、移民・難民、腐敗防止、保健、知財、気候変動、貿易、海洋など、多くの領域で観察されている。それぞれの争点領域の特徴はあるが、いずれの分野においても、国家の役割の相対化、多国間主義の限界、非国家主体のプレゼンスの向上が見られた。特に、様々な争点領域の中でも、気候変動ガバナンスは多中心的ガバナンスの特徴がよく表れている事例と考えられる。以下では、グローバル気候ガバナンスとアメリカの気候外交ついて述べていきたい。

2.グローバル気候ガバナンス(GHG)

バイデン政権の気候外交

アメリカのバイデンは、大統領選挙期間中から多国間制度への復帰を強調し、トランプ政権との対称性を際立たせるかのようにAmerica is back.と宣言していた。実際に政権に就いたのちも、国際協調外交の象徴として気候変動対策を看板に掲げ、国内外のあらゆる政策の基盤に据える姿勢を明確にした。しかしながら、バイデン政権は国際的な気候リーダーシップをとることに意欲的である反面、実際にそれが可能であるのか、あるいはアメリカの復帰がどれほど気候ガバナンスの有効性を実際に高められるのかに関しては、国内の党派的な対立や、中国や欧州との協力関係に課題がある等の要因が重なり、未だ不確定要素が多い。

こういう状況では、もはや政府間のフォーマルな外交関係だけでアメリカの気候外交を適切に評価することはできない。そこで、まずはグローバル気候ガバナンスの多中心的な構造の全体像を明らかにしたい。そうすることで、バイデン政権が目指す気候変動対策をその中に位置付け、アメリカがどのようなリーダーシップをとれるのかを考察することができる。

気候変動ガバナンスの多中心性

グローバル気候ガバナンスは、フォーマルな制度である国連気候変動枠組条約(UNFCCC)、並びに京都議定書およびパリ協定と捉えるのが一般的だ。確かに、これらはグローバル気候ガバナンスの中核をなすといえるが、世界で行われている気候ガバナンスの制度や実践を一元的に統制しているわけではない。グローバル気候ガバナンスは、多様なアクターとガバナンスレベルで展開される様々な制度がレジーム複合体を構成する。同時に、それらが自立した権威として互いに影響を及ぼし合いながら、全体として一貫した秩序が保たれている。つまりは、多中心的なガバナンスのシステムになっていると考えられる。

パリ協定を締結したパリ会議(COP21)でもこの考え方が盛り込まれてた。パリ協定は、それ自体拘束力のある条約であるが、途上国を含む全ての締約国はそれぞれNDC(Nationally Determined Contribution)という「国が決定する貢献」を策定・実施するボトムアップ方式を取っている。NDCは、各国の約束(プレッジ)の進捗状況を定期的に報告・レビューを受けて確認することで、各国の目標を徐々に引き上げていく仕組みになっている。これにより、世界全体として平均気温上昇を工業化以前に比して2℃未満ないしは1.5℃未満に抑えることを協定の目標としている。しかし、NDCを達成できない場合でも罰則はないため、条約の統制力は弱く、遵守度合いや実施内容には国内政治が反映されやすい。そこで、COP21では、UNFCC体制の基軸として、パリ協定に加えて非国家主体による自発的取り組みを柱の一つとすることが決定された。したがって、パリ協定以降のUNFCC体制は、各国政府だけでなく非国家主体がカーボンニュートラルに向けて野心的な約束をし、そして実際に行動できるかが決定的に重要になってくる。そのため、政府間、中央政府、サブナショナル、ビジネス、市民社会の各制度が併存し、それらが自律的に機能しつつ、複雑に相互作用し合うシステムとなっている。

国際レベルでの主たるアクターは国際機構と各国政府である。主な国際機構は、UNFCCC事務局および締約国会議、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)、気候資金メカニズム、国連事務局、UNEP(国連環境計画)、世界銀行などがそれぞれ独自の権威を有しつつ、相互に調整し合っている状況だ。また、生物多様性、貿易、人権などの他分野との複合により、CBD(生物多様性条約)事務局、WTO(世界貿易機関)、国連人権理事会等も積極的に関与している。

他方、条約交渉をはじめとした気候外交においてはリーダーの所在が必ずしも明確ではない。EUやイギリスは長らく気候ガバナンスの国際的リーダーと自負し、京都議定書レジームの牽引役でもあったが、パリ協定の成立過程においてはアメリカと中国の存在感が高まった。しかし、そのアメリカがトランプ政権下の4年間に不在となり、その間に欧州諸国は野心的な気候対策で先行した。中国も積極姿勢を示し、新興国や途上国からの支持も高い。気候変動分野は、化石燃料使用率の高い新興・途上国の影響が非常に大きいため、G77と中国の連合は一大勢力だが、途上国は一枚岩ではない。こうした状況から、気候外交の舞台は非常に多極的な構造になっているのである。

さらに、中央政府・国レベルの施策とは別に運用される都市、州、ローカルコミュニティなどによるサブナショナルな取り組みも盛んになっている。特に、都市は非常に野心的な排出目標を設定し、国境を越えた都市間ネットワークも活発になっている

多国間主義の変容

気候変動ガバナンスが多中心的になっている状況は、多国間主義の変容とも密接に関連している。今や様々な非国家主体によるイニシアチブが存在するが、これらは多国間交渉の行き詰まりを受けて促進された面がある。特に2009年のCOP15では、ポスト京都議定書の枠組みをめぐって交渉が行われたが、締約国間のコンセンサスが得られず、多国家間交渉の手詰まりが露呈した。そのため、グローバル気候ガバナンスの重点は政府間の条約交渉から各国および非国家主体の自主的な取り組みを促進するという方向へと移っていった。

例えば、2014年に当時の潘基文国連事務総長が主催した気候サミットにおいては、政府代表だけでなく、ビジネスリーダーや市長、NGOなどが招待され、野心的なイニシアチブが披露された。それに続くCOP20では、非国家主体の取り組みを奨励する「リマ・パリ行動アジェンダ(LPLA)」が立ち上げられた。同時に、非国家主体による自発的な取り組みを登録・追跡・モニターするオンライン・ポータルである「ナスカ気候行動ポータル(NAZCA)」が新設された。

2015年のCOP21では、パリ協定が第一の柱、各国の約束が第二の柱、気候資金メカニズムが第三の柱、そしてLPLAが第四の柱と位置づけられた。そして、締約国の取り組みと非国家イニシアチブを連結するため、2名のハイレベル・チャンピオンが任命された。

こうした政府と非国家主体の協働の仕組みをさらに促進するため、2016年のCOP22では「グローバル気候行動に関するマラケシュ・パートナーシップ(MPGCA)」が立ち上げられた。このマラケシュ・パートナーシップによる取り組みは毎年の締約国会議で紹介され、非国家主体のプレゼンスの高まりを印象付けている。

そして、2020年には、ハイレベル・チャンピオンによって「レース・トゥ・ゼロ」キャンペーンが立ち上げられた。これは、気候対策によって経済を再生するグリーン・リカバリーと気候レジリエンスを促進するためのマルチステークホルダー・イニシアチブであり、2019年に結成された「気候野心連合」というマルチステークホルダー・イニシアチブをテコ入れするものとして創設された。このように、パリ協定以降のUNFCCレジームでは、多様なアクターの取り組みを促進・管理する局面がますます重視されるようになっている。

Betsilらは、政府間制度と非国家制度を有機的につなぐことを「触媒的連結」と呼んでいる(Betsil et al., 2015)。この見方からすると、UNFCCレジームは、多様なイニシアチブの触媒的なプラットフォームとなっており、その具体的な仕組みがLPAAやマラケッシュ・パートナーシップ、気候野心連合、レース・トゥ・ゼロだと捉えることができる。言い換えれば、従来の政府間交渉過程と非国家イニシアチブを有機的に連結することで、UNFCCレジームは多国間主義の限界を超える方向へと変容していると捉えることができる。

多中心的ガバナンスにおけるリーダーシップ

多中心的ガバナンス論によれば、このようなガバナンスの利点として、ローカル・イニシアチブの自己組織的な発生、制度間の自発的な相互調整、政策実験によるイノベーションや学習の促進、アクター間の信頼醸成といったものが挙げられている。

しかし、この多中心的ガバナンスがグローバル気候ガバナンスに当てはまると総括したJordanらの研究グループによれば、実際にはこれらの利点が当てはまらない例も少ないと指摘されている。また、野心的な目標を設定している非国家イニシアチブであっても、実際の成果については疑問符が付くものも多い。例えば、十分なアカウンタビリティの仕組みを持たないために活動の質が低下するリスクが高いと指摘する研究もある。

したがって、多中心的な気候ガバナンスを有効に機能させるためには、こうした課題を解決するようなリーダーシップが求められる。具体的には、以下の諸要素が必要だとする研究結果が示されている。

①非国家イニシアチブを奨励しつつも、その質とアカウンタビリティを高めるための制度を整える。

②政府間制度と非国家イニシアチブを戦略的に架橋して相乗効果を創出する。

③個別の政策実験をイノベーションに結実させるための共通の評価基準やモニタリングメカニズムを設定する。

④NDCレビュープロセスへの非国家主体のインプットを強化することにより目標引き上げを促進する制度を創設する。

多国間制度の効果を高める目的で非国家イニシアチブを活性化し、国家の施策と有機的に連結するようなリーダーシップを「触媒的リーダーシップ」と呼ぶことにしたい。アメリカは政府間でのリーダーシップと同様に、このような触媒的リーダーシップをとれるかどうかがポイントになると思われる。

以下では、アメリカにおける連邦政府と非国家主体による取り組みを検討していく。

3.アメリカの気候外交・気候リーダーシップ

バイデン政権の気候対策の特徴

バイデン大統領は就任直後から気候変動に関する複数の行政命令を出し、国内及び対外的な気候対策を行っている。まずその特徴を簡単に整理したい。

第一の特徴は、バイデン政権が気候対策を外交及び国家安全保障政策の中核に据えている点である。これは、とくに2000年代後半から公式に重視されるようになった気候安全保障という考え方を反映している。

第二に、政府全体で取り組みを行うとしている点だ。オバマ政権下で環境保護庁の長官を務めたジーナ・マッカシーを国家気候顧問に起用し、気候対策の調整と実施を担う国内気候政策局を率いさせている。

第三に、クリーン・エネルギー関連の投資と政府調達を経済回復および雇用創出の要とするグリーン・リカバリーという方針を明確に打ち出している。電力のカーボンフリー化、送電設備などのインフラ整備、EV車などの低炭素製品の政府調達や関連投資により、高収入の雇用を創出することが謳われている。

他にも、環境保全活動へのローカル・アクターの関与を進める点も盛り込まれ、さらに環境正義を推進することも謳われた。環境正義というのは、社会的な弱者が環境問題による健康被害、劣悪な生活環境、労働環境、経済格差などを被りやすい状況を是正するという考え方である。

以上のように、気候対策を外交安全保障の基軸としつつ、経済復興および環境正義と結び付けた形で主流化し、政府全体で取り組む方針が示された。

実は、気候対策を利用して経済成長を促進しつつ環境正義を訴える姿勢は、バイデン政権が唐突に言い出したわけではなく、民主党のここ20年間の基本姿勢でもある。ただ、バイデン政権にとっては社会の分断が選挙の最大争点となったため、中間層や低所得層に利益を還元することが至上命題であり、それが気候対策にも濃厚に反映されていると思われる。

気候変動リーダーズ・サミット

以上の基本方針のもとで、バイデン政権は2021年4月に気候変動のリーダーズ・サミットを主催した。この分野でグローバルなリーダーシップを取っていくという意思をこのサミットで明確にしたわけだ。会議には38カ国およびEUの他、企業、環境団体、地方政府、部族コミュニティなどから代表が招待された。アメリカの排出量削減およびネットゼロ目標の引き上げを宣言し、クリーン・エネルギー革命やグリーン・リカバリー、そして気候資金の動員に主導的な役割を果たしていく方針を明らかにした。さらに、このサミットでは多くの国際協力パートナーシップも打ち出された。

気候リーダーズ・サミットで公表された計画を見ると、アメリカの競争力を回復させるために気候対策を利用するという戦略的意図が明確に表れている。例えば、気候変動対応型インフラのためのグローバルパートナーシップがあるが、これは新興国のエネルギーおよび運輸インフラの構築にアメリカの技術やサービスを投入するもので、アメリカの中産階級の再生をサポートすることが主要目的の一つと明記されている。中産階級やブルーカラーを軸とした経済再生を強調する姿勢は、バイデン政権のスローガンである中間層のための外交に適合しているように見える。

アメリカの気候対策をめぐる国内政治

バイデン政権の気候対策は非常に野心的ではあるが、その実現はそれほど簡単ではない。気候問題は非常に党派色の強い争点領域であり、気候外交の成否は国内政治にかかっている。このことを理解するため、トランプ政権までのアメリカの気候対策を概観してみたい。

環境問題が重要な争点と認識され始めたのは、1970年代頃からであるが、1980年代にレーガン政権が登場すると、経済成長を最優先として、環境関連予算が大幅に削減された。

1990年代初めには、アメリカの経済成長優先の姿勢は国際的な批判を浴びるようになったが、1992年に開かれた地球サミットでは、ブッシュ(父)政権が温暖化ガス排出削減に極めて消極的な態度を示し、拘束力のある削減目標の導入に反対した。

ここから今日に至るまで、共和党と民主党の大統領が交互に政権に就き、政権交代の度に環境政策が180度転換されることを繰り返してきた。民主党のクリントン政権になると、1996年のCOP2で拘束力がある削減目標に合意できたが、その後の中間選挙で議会が両院とも共和党優位になったことで大統領の方針と対立した。共和党は経済に打撃を与える議定書の批准を拒否する姿勢を明確に示した。しかし、当時の副大統領のアル・ゴアが気候運動のアイコン的存在だったため、そのような消極的な姿勢を国内で前面に出すことはできず、さらにアル・ゴアが京都議定書交渉に直接介入したことで、批准の目処が立たないままに削減目標に合意する事態となった。それゆえ、2001年に共和党のブッシュ(子)政権が成立すると、クリントン外交の成果が覆され、京都議定書から離脱する結果となったわけである。

2009年に成立した民主党のオバマ政権はグリーン・ニューディールという看板を掲げ、2050年までの温暖化ガスの大幅削減、排出量取引制度の導入、ハイブリッド車の商業化といった野心的な公約を打ち出した。また、コペンハーゲンでのCOP15交渉に積極的に関与するなど、国際協調の外交をアピールした。ところが、2008年に起こったリーマンショックによる経済不況、党派対立の尖鋭化、そして医療保険改革論議の優先などを背景として、野心的な政策パッケージは上院で廃案となった。そして、二期目には上下両院とも共和党優位となり、気候変動に関する新規立法が難しい情勢となった。その結果、オバマ政権は行政府主導での気候対策を進めていかざるを得なくなったが、2017年になるとトランプ政権が誕生し、オバマ政権の行政命令はすべて取り消され、パリ協定離脱が宣言されるという流れになった。

民主党が気候対策に積極的、共和党が消極的というパターンは、バイデン政権以降も当てはまると思われる。バイデン大統領は、オバマ政権の時と同様に行政命令を中心に気候対策を行っているが、政権交代となれば行政命令も簡単に取り消されてしまうため、政策の安定性と持続性を確保するために立法が不可欠になってくる。しかし、現状では上院は共和党が半数を握っており、民主党はフィリバスターを防ぐのに必要な60議席を確保していないため、共和党への多くの妥協を余儀なくされている。

また、オバマ政権が医療保険政策を優先しなければならなかったように、バイデン政権もCOVID-19後の経済再建を優先しなければならない。したがって、気候対策に十分な政治資金を当てられるかどうかも疑問が残るところだ。

そして、下院も2021年7月末の段階で民主党と共和党の議席数が拮抗しており、それに加えて、民主党の中でも財政拡大を主張する急進左派と財政膨張を警戒する中道派の対立があり、常に造反の危機に晒されている状態だ。

このようにバイデン政権が苦戦する一方、共和党の支持母体である産業界では、産業構造とエネルギー・ミックスの転換によって20年前とは様相を異にしている。アメリカは重工業産業からデジタル産業へと主軸を移し、相対的に排出量の少ないIT業界の政治力が強まっている。また、シェール革命によって安価な天然ガスが普及したことで、石炭産業は急速に衰退している。そのため、石炭産業に依存するいわゆるラストベルトの州のうち、ペンシルベニア州のような一部の州が主力産業を転換して気候政策を変化させている。化石燃料業界が共和党の強力な支持基盤であることに変わりはないため、再エネへの転換が要請される中での石油ガス大手企業の動向が、今後のアメリカ政治に大きく影響してくると予想される。

アメリカの気候リーダーシップ

共和党はUNFCCレジームに消極的な姿勢を取ってきたが、気候外交をまったくやってこなかったわけではない。ブッシュ・ジュニア政権は、先進国にのみ排出量削減義務を課す京都議定書はアンフェアだと主張して離脱したが、代わりに排出量の多い新興国を加えたインフォーマルな少数国クラブを創設し、クリーン・エネルギー開発を軸とした国際協力を進めようとしてきた。その一つが、G8諸国に中国、インド、ブラジルを加えた「主要経済国会合」だった。主要経済国会合に対しては、国連の枠組みと競合するという批判もあったが、その後のオバマ政権はこれを母体とした「エネルギーと気候に関する主要経済国フォーラム」(MEF)を創設し、COP15に向けた協調対話やクリーン・エネルギー開発、気候資金を促進するイニシアチブを主導してきた。

同時に、オバマ政権はUNFCCにおける多国間外交と二国間外交も積極的に推進した。中でも重要だったと思われるのが、G2とも称された中国との緊密な協調である。実は、現在のパリ協定の柱である新興国・途上国の参加やボトムアップ方式、拘束力のないプレッジ&レビュー方式は、中国とアメリカの協調によるコペンハーゲン合意に盛り込まれた考え方である。コペンハーゲン合意自体は、全締約国のコンセンサスが得られなかったが、そのエッセンス・基本方針は、その6年後のパリ協定に盛り込まれた。そして2014年にはアメリカと中国の間で削減目標と段階的な目標引き上げを明示した米中共同声明が発表された。バイデン政権もオバマ外交を引き継いで自ら範を示しながらパリ協定の信頼性を高めて行く姿勢を示し、そのためにリーダーズ・サミット、MEF、G7、G20などで積極的なリーダーシップをアピールしてきた。

しかし、気候変動をめぐる国家間協調はそれほどスムーズではない。特に鍵になるのは、中国などの新興国および途上国との関係である。バイデン政権は中国を唯一の競争相手と位置づけ、経済、軍事、技術、知財、人権など様々な分野で対立を深めており、オバマ政権のような緊密な協力関係を中国と築けるかは未知数である。

ケリー特使は気候問題を安全保障や人権の問題と切り離して扱うと述べたが、中国側は気候問題を外交カードとして使う姿勢を鮮明にしている。例えば、王毅外相は9月初頭にケリー特使と会談した際にも、気候変動での協力を求めるならばアメリカ側が関係改善の努力をすべきという趣旨の発言をしている。さらに、中国はアメリカとヨーロッパの気候対策の違いをアメリカへの外交圧力として利用している節がある。こうした中国側の姿勢は、気候対策が地政学的な戦略的道具と位置づけられていることを示している。

中国が2060年までのカーボンニュートラル宣言を出した目的の一つは、コロナ問題や香港での抑圧強化、ウイグル族への人権侵害などを契機として関係の冷え込んだ欧米諸国からの批判を緩和し、外交関係を改善する糸口をつかむことだったという指摘もある。また、バイデン政権が国際協調外交の象徴的な分野として気候リーダーシップを志向しているのと同様に、中国もまた一帯一路やAIIBなどを通じた国際協力の強化、IMFやWHOでの影響力の強化など多国間制度を使った国際的なリーダーシップを志向しており、気候外交もその一環だという見方もある。

さらに、両国ともに気候変動を自国の経済成長と技術覇権に直結させているため、低炭素技術競争が協調を阻害するという面もある。習近平体制は高い経済成長によってその正統性を保ってきた面が大きく、急成長するクリーン・エネルギー市場で優位な立場を獲得することは、体制存続の為に死活的に重要である。

こうした経済的及び政治的な利益を鑑みると、技術覇権を含む経済安保の側面が前面に出ると、米中間の技術分野での協力や共通の基準づくりが困難になるであろうことが予想される。2021年のグラスゴー会議(COP26)期間中にも米中協力を謳う共同声明が出されたが、数値目標や期限が明記されていないことからも、実質的な米中協力が容易ではないことが示唆されている。

先進国と新興・途上国の確執

化石燃料をめぐる欧米と中国との立場の違いは、そのまま欧米と新興・途上国との対立としても理解することができる。新興・途上国は、発展の権利を気候対策で制限すべきではなく、先進国と差異をつけて扱われるべきだと主張している。このことはG20気候エネルギー大臣会合およびG20サミットでも浮き彫りになった。とくに、石炭火力発電の廃止については、中国やインド、南アフリカ、インドネシアなどの新興国のエネルギー・ミックスにおける石炭火力の割合が6割以上であることから、合意が困難だった。COP26でも石炭火力が最重点課題だったが、やはり段階的削減という表現にとどまって廃止を明記することはできなかった。

他方で、新興・途上国は一貫して気候変動に対する先進国の責任を主張し、途上国に対する支援増を求めてきた。COP26でも先進国は途上国に排出削減を要求し、他方で途上国が気候資金の拡充を求めるという対立構造が先鋭化した結果、先進国から途上国への気候資金を2019年比で倍増するという合意がなされた。しかしながら、アメリカを考えてみると、財政膨張を警戒する中道派を身内に抱えており、中間層のための外交を看板に掲げていることから、気候資金の増額は容易ではないと考えられる。以上のように、排出量削減や低炭素技術の鍵を握る中国などの新興国・途上国との協調には、さらなる努力が必要とされる現状である。

非国家主体の取り組み

アメリカでは非国家主体の自発的な取り組みが非常に大きな役割を果たしている。

クリーン・エネルギー技術の開発には、これまでも電力、自動車、化学業界などが大きな役割を果たしてきた。また、GAFAMやウォルマートなどの大企業が再生エネ事業やEV車への投資、サプライチェーンのグリーン化などを牽引している。

また、急増する世界の気候関連資金の流れやルールづくりにアメリカの民間セクターが果たす役割は大きい。たとえば、アメリカの投資家と環境保護団体の連合体であるセリーズ(Ceres)というNGOは、気候リスクに関する投資家ネットワークを率いており、気候変動リスクに関する情報開示やESG投資の促進に重要な役割を果たしている。サステナビリティ報告書の国際基準である「グローバル・レポーティング・イニシアチブ」(GRI)も、セリーズがUNEPと一緒に創設したものだ。また、ESG投資の流れとは逆に、化石燃料産業から投資を引き上げるというダイベストメント運動がアメリカから起こり、世界に広がっている。

さらに、州や都市によるサブナショナルな取り組みは連邦政府より野心的な傾向がある。連邦政治が党派対立で膠着し、全国的な排出量取引を導入できないでいる間にも、州や都市が率先して積極的な気候対策を打ち出してきた。京都議定書の批准を拒否したブッシュ・ジュニア政権下の2000年代初めにも、連邦の消極姿勢を補うかのように、カリフォルニア州やニューメキシコ州などの州レベルでの気候対策が活発化した。2007年には、「西部気候イニシアチブ」(WCI)、「温室効果ガス地域イニシアチブ」(RGGI)といった州の連合による地域イニシアチブが立ち上がり、排出量取引やクリーン・エネルギーへの転換の取り組みによって着実に排出量を削減している。

トランプ政権下の4年間は、このサブナショナル及びビジネスアクターが気候行動と連携を一層強化した。例えば、カリフォルニア州は、EUやイギリスと同様に新車販売の全面EV化を2035年までに達成する方針を打ち出した。また、2017年のパリ協定の脱退宣言の直後に、ワシントン州、ニューヨーク州、カリフォルニア州の3州が米国気候同盟を立ち上げ、パリ協定の支持を宣言し、2025年までに2005年比約30%の排出削減、2050年までにネットゼロを達成するという目標を掲げた。さらに、セリーズなどが「我々はパリ協定に留まる」(We Are Still In)というキャンペーンを立ち上げ、パリ協定の目標達成におけるアメリカのプレゼンスを維持強化することを宣言した。この宣言には、10の州、300近い都市、さらには部族コミュニティ、企業、投資家、大学、宗教団体など含め、総勢4000近い団体が署名し、締約国会議や気候行動サミットへの参加、学習とネットワーキングのためのプラットフォームを通じた活動を続けている。

ある団体の報告書によると、アメリカの非国家主体のコミットメントをすべて合わせると、それだけで2030年までに2005年比37%の削減が実現できることになる。また、2017年当時、100%クリーン・エネルギー化へのコミットを示していたのはハワイ州と33都市だけであったが、2020年には13州と165都市に広がっている。

このようなアメリカの都市や州政府が、アメリカ国内だけでなく、グローバルなサブナショナル・イニシアチブも主導している。例えば、C40という都市ネットワークは、2017年からの3年間は元ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ、2019年からはロサンゼルス市長のエリック・ガーセッティが議長を務めている。また、カリフォルニア州が共同創設者となっている「二度未満連合」(Under2Coalition)は、世界120以上の州地域のネットワークである。

さらに、カリフォルニア州は世界の多くの地方政府や中央政府、国際機関と気候変動に関する協定を結んでいる。そのうち2021年の夏時点で最も多いのは中国で、中央・地方合わせて19本の協定が結ばれており、トランプ政権が対中関係を悪化させている間にも独自に気候外交を展開し、中国との協力を深めてきた。

このように、非国家主体は野心的なイニシアチブを行い、連邦政府の消極的な政策を補いつつ、国内及びグローバルな連携を進めることで、パリ協定の目標達成を促進する、いわば触媒的なリーダーシップを発揮しているといえる。

おわりに:アメリカは信頼できる気候リーダーになれるか?

これまで、アメリカの気候リーダーシップについて、グローバルな気候ガバナンスの多中心性と政府間協調の課題に重点を置いて紐解いてきた。

バイデン政権が、ブッシュ政権期の京都議定書離脱とトランプ政権期のパリ協定離脱によるアメリカへの懐疑の目を払拭し、さらに新たなリーダーシップを獲得できるかどうかは、いまだ不透明な状況である。アメリカに対する信頼は根本的に傷付いており、新興・途上国との見解の相違はなお大きい。近年、ヨーロッパは戦略的自立を主張し、アメリカから距離をとる姿勢を見せており、国境炭素調整などをめぐって温度差もある。そのような状況において、ゼロ・サム的な競争原理が前面に出てきており、国家間協調を難しくしている。

他方で、アメリカの外交は連邦政府だけのものではない。アメリカの非国家主体が、トランプ政権下の失われた4年間においても、パリ協定の長期目標達成のための実質的な行動と触媒的なリーダーシップをとってきた。レース・トゥ・ゼロの参加者もアメリカ勢が上位を占める。その意味では、連邦政府がリーダーシップをとらなくとも、非国家主体がアメリカのリーダーシップを支えているという側面もあるかもしれない。このような特徴は、グローバルな気候変動ガバナンスの多中心的ガバナンスの状況を如実に表している。

アメリカ連邦政府が気候外交におけるリーダーシップをとるためには、国内の非国家イニシアチブを連邦外交に戦略的に結びつける必要がある。なぜなら、上述したように、国連中心の気候外交の重心は国家間対立によって行き詰った多国間主義を超え、多様な主体を動員して自主的な行動を活性化する方向へとすでに舵を切っているからだ。バイデン政権が国際舞台で協調的なリーダーシップへの信頼を得るためには、こうした国家主義の変容を踏まえた取り組みが求められる。国家間協調を進めるだけでなく、非国家主体との協働を気候外交の主軸の一つに据え、多国間交渉と非国家主体を積極的に結びつける触媒的なリーダーシップをとることが今後ますます要請されてくるだろう。

(本稿は、2021年12月23日に開催したIPP政策研究会における発表を整理してまとめたものである。グローバル気候ガバナンスに関わる部分の詳細は、拙稿「多中心的な気候変動ガバナンスにおけるアメリカの国際協調外交」佐橋亮・鈴木一人(編)『バイデンのアメリカ—その世界観と外交』東京大学出版会、2022年にて公刊された。)

【参考文献】

Abbott, Kenneth W. and Duncan Snidal, “International Regulation Without International Government: Improving IO Performance Through Orchestration,” Review of International Organizations, 5, 2010, pp. 315-344.

Bang, Guri, Arild Underdal, and Steiner Andresen, The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation, Edward Elger Publishing, 2015.

Betsill, Michele, Navroz K. Dubash, Matthew Paterson, Harro van Asselt, Antto Vihma, and Harald Winkler, “Building Productive Links between the UNFCCC and the Broader Global Climate Governance Landscape,” Global Environmental Politics 15(2), 2015, pp.1-10.

Hale, Thomas, “Climate Change: From Gridlock to Catalyst,” in Thomas Hale and David Held eds., Beyond Gridlock, Polity Press, 2017, pp.184-204.

Jordan, Andrew, Dave Huitema, Harro van Asselt, and Johanna Forster eds., Governing Climate Change: Polycentricity in Action?, Cambridge University Press, 2018

Luterbacher, Urs and Detlef F. Sprinz eds., Global Climate Policy: Actors, Concepts, and Enduring Challenges, The MIT Press, 2018.

石垣友明「気候変動——経済・安全保障を巻き込むグローバルな課題——」西谷真規子・山田高敬(編)『新時代のグローバル・ガバナンス論——制度・過程・行為主体』ミネルヴァ書房、2021年。

太田宏『主要国の環境とエネルギーをめぐる比較政治』東信堂、2016年。

西谷真規子「現代グローバル・ガバナンスの特徴—多主体性、多争点性、多層性、多中心性」西谷真規子・山田高敬編『新時代のグローバル・ガバナンス論』ミネルヴァ書房、2021年。