1. 自己紹介

まず、自己紹介をさせていただきたい。筆者は、地球という天体を研究テーマにしようと東京大学地球物理学教室に進学した。過去も当時も、日本で唯一人ともいえる地球物理学者が寺田寅彦氏であった。氏が開いた地球物理学の講座は、地震学、測地学、気象学、海洋物理学、地球電磁気学の5つに分かれていた。筆者は、大学院進学時、自身の関心に最も近かった地球物理学教室(東大理学部では内部の人たちは学科ではなく、教室と称するのが一般的だった)地球惑星内部物理学講座に所属した。主任教授は竹内均氏であった。

アポロ計画により月探査が開始される頃で、惑星科学が誕生しつつあったので、研究テーマを地球から月・惑星に変更した。この頃は、主として太陽系起源論を研究していた。

2009年に東大を退官するまで、一貫して惑星の集積過程から天体衝突現象の物理と化学を研究した。東大を退官してからは、研究テーマがアストロバイオロジー、つまり「宇宙における生命の起源と進化」に移っていった。生命が宇宙から来たか、地球上で発生したかの議論は昔からあり、宇宙から来た説をパンスペルミア説と呼んでいたが、本当に宇宙から生命が飛来するのかどうかを調べようと考えた。

インドで2001年に赤い雨が降った。その後、2012年にスリランカでも赤い雨が降った。赤い雨現象は過去2500年位にわたって様々に記録されているが、赤い雨の正体は分かっていなかった。

英国のフレッド・ホイル博士とともに、パンスペルミア説の代表的論客であるチャンドラ・ウィックラマシンゲ博士の下にいたポスドクが筆者の研究室に勤務することになり、筆者の研究室でもスリランカの赤い雨のサンプルを入手することができた。

赤い雨に含まれる赤色粒子を分析すると、その正体は微生物細胞であることが判明した。筆者はこれを「赤い雨細胞」と命名した。遺伝子解析した結果、南極などでも育つ極限環境微生物のシアノバクテリアと酷似している未登録のシアノバクテリアであった。シアノバクテリアは通常緑色をしているが、緑色の色素が無くなって赤い色素だけが残っていた。その後の研究で、紫外線の影響で赤色に変色することが分かった。

この未記載のシアノバクテリアは、地表から何らかの形で地球外に飛び出し、再び地球に戻ってきたものが雨となって落ちたのだろうと仮説を立てている。そうだとすると、パンスペルミア説の可能性を具体的に調べることができる。どんな天体であれ、そこで誕生した生命が宇宙へ飛び出し、それが伝搬して、様々な天体に行く可能性がある。

そこで、実際に生命が地球から宇宙に出ていく過程を捉えようと、最近10年位は気球にある装置を積んで、地面から約20km〜30kmで微生物を回収するという実験を行っている。この実験によって微生物が採集できる。しかし、気球で上空に挙げた装置はだいたい海に落下するので、回収が難しい。これまでに回収できたのは2例である。この2例を基に、地球生命がどうやって宇宙に出ていくのかを研究している。

それ以外に、最近は、宇宙における進化という現象に注目している。星、地球、生命という構造に共通の特徴はいずれも「開放系」であることだ。

ここで、いくつかの用語の説明をしておきたい。熱力学においては、世界において関心の的となる部分を「系」と言う。系以外の世界は「環境」と呼ぶ。「世界」は「環境」と「系」から成る。系はその境界の性質によって、「開放系」「閉鎖系」「孤立系」に分類できる。「開放系」は、その境界を通じて物質の出入りがあるような系である。

筆者は、「開放系」と「環境」の相互作用を通じて、「開放系」そのものが複雑化していく現象を、進化と呼ぶと考えている。そういう意味で進化という現象を捉えようとしている。さらに文明も、「開放系」という視点で考えていて、つまり、地球システムの中の構成要素のひとつとして「人間圏」をつくる生き方ととらえ、文明とは何かと考えている。

余談だが、1980年、NHK総合チャンネルでの科学番組パノラマ太陽系の立ち上げに関わった。以来、地球大紀行、NHKスペシャルでの惑星探査の解説などを担当させていただいた。

2. フェルミの問いかけ

本稿では宇宙的スケールで文明を論じようと思う。宇宙と文明に関連して、「フェルミの問いかけ」というものがある。

エンリコ・フェルミは、イタリアの理論物理学者であり、実験科学者であった。原子核物理学の第一人者で、米国に渡って原子炉を造り、1938年にノーベル物理学賞を受賞している。

同じ時代にエットーレ・マヨラナという伝説の物理学者がいた。筆者はかつてイタリアで開催された学会で、エットーレ・マヨラナの話を聞いて興味を持ち、彼の自伝を読んだことがある。その中にエンリコ・フェルミの話が登場する。

エンリコ・フェルミは友人のハンガリー人科学者レオ・ジラードと、世界初となる原子炉の設計とシカゴ大学構内への建設を指揮した。レオ・ジラードは、ハンガリー生まれの米国人物理学者で、原爆の開発で重要な役割を果たした。

この2人が食事をしている時にフェルミの発した有名な問いが以下のものである。「この宇宙がいかに生命に親和性のある宇宙かを述べ、その後で、もし、これらが全て、現実に起きているとしたら、彼らはすでに、この地球に来ているに違いない。いったい彼らはどこにいるのだろう」

このフェルミの修辞的問いかけに、ジラードは次のように、ユーモアにあふれた返事をしている。「彼らは私たちの間にいますよ。もっとも彼らは自分のことをハンガリー人と呼んでいますがね」(『生命—この宇宙なるもの』フランシス・クリック著、中村桂子訳、新思索社)

ところで、この問いかけの前に、やや退屈な長い、以下のような前置きがある。宇宙は広く、その中には無数の星がある。そしてその星の中には、太陽と似たものがたくさんある。われわれが住んでいる銀河系には、たぶん1011個の星があり、宇宙の中には、銀河が少なくとも1010個か、おそらくそれ以上存在している。これらの星の多くは、その周りをまわる惑星を持っており、惑星の中には、炭素、窒素、酸素、水素の簡単な化合物でできた大気と、水とを持つものがかなりあるだろう。中心の星から惑星の表面に、エネルギー—地球の場合で言えば日光—が注がれれば、たくさんの小さな有機化合物が合成され、海は浅い暖かなスープに変わるだろう。これらの化合物が互いに反応し合い、複雑な相互作用を起こして、ついには自己増殖系、すなわち原始生命体が生み出される。この単純な生物は増殖し、自然選択によって進化し、だんだん複雑化して、遂には活動的で思考する生物が出現する。すると、科学と技術が生まれ、文明化が起こり、間もなく彼らはその惑星の全環境を支配するようになる。やがて彼らは、新世界征服の野望を抱き、まず近くの惑星に到達し、さらに、他の星の惑星にまで足をのばし、その中で適当な環境のものを選んで移住するだろう。遂には、全銀河系を旅し、探検をするようにもなる。このように非常に高度の知能を持った人々には、水や有機物が十分にあり、適度な気温などいろいろ有利な点が多い、この美しい地球を見逃すはずがない。

「だから」とフェルミは言葉を続け、上記の有名な問いを発したのだ。つまり、フェルミはこの宇宙が生命の誕生に親和性の高いものであるということを言いたいのだ。そうだとすると、地球に住むわれわれ以外にも高度な知性や文明を持った生物がいるはずなので、どうしてその生物が地球に来ていないのだろうというのがこの問いかけの趣旨である。

フェルミは、スープの中で生命が誕生して、その単純な生命が増殖し、自然選択によって進化し、複雑化して、活動的で思考する生物が出現すると考えた。すると、科学と技術が生まれ、文明化が起こると言った。しかし、現在ではこの辺の理解は当時に比べてかなり進んでいる。彼が考えるほど、生物の進化はたやすくは起こらない。

3. 文明というテーマとの関わり

地球環境問題が世の中に注目されるようになった頃、たまたま筆者は「水惑星の理論」という、地球がなぜ地球になり、海が誕生したのかという理論を構築した。この理論を、1986年に英国の『ネイチャー誌』に発表して、世界の学者の注目を集めた。「水惑星の理論」が地球環境問題に関連するということで、その頃から地球環境問題に関する寄稿や講演の依頼が多くなった。

地球環境問題を独自の視点で追究した結果、「文明」とは、地球システムの中で、ホモサピエンスが「生物圏」から分化し、「人間圏」という新たな構成要素を作って生きる生き方という認識に至った。当時は、地球システムという考え方は世界を見てもあまりなかった。「水惑星の理論」を構築することで、原始水蒸気大気とマグマの海との間で相互作用があり、その相互作用が水蒸気大気の量を決定することがわかった。水蒸気大気の量と海の量は同じになる。理論的に海の水量が決まることを説明した。

圧力に応じて水がマグマの海に溶け込み、溶け込んだ水と鉄などの相互作用を通じて内部の構造が進化していくことがわかった。その時に、「地球システム」という概念を思い至った。その後、「地球システム」の挙動を研究し、「人間圏」と地球との相互作用が環境問題であり、資源問題であるとの認識に至った。

以来、「人間圏学」の構築の必要性を感じて、1990年代半ばにフォーラム「地球学の世紀」を立ち上げて議論した。そこでは「統合的な知の体系」の創設を目指していたが、それが「文明」というテーマについて筆者が具体的に関わった最初の試みとなった。

最近は、地球学のゴールは、「この宇宙における進化という現象の解明」だということに気づき、この宇宙における「開放系」と「環境」という視点で進化という現象を分析している。

開放系と環境との間のモノ・エネルギー・情報の流れが重要なので、開放系の進化ではなく、実際には「開放系」と「環境」との共進化というべきです。つまり、地球環境問題とは、「地球と生物との共進化」であり、「地球と文明との共進化」であると認識している。「自然淘汰」も基本的には「開放系」と「環境」との相互作用のことだが、世代を超えての現象という点が特徴的です。

「人間圏」については、「適者生存」という用語が用いられるが、「適者生存」はハーバード・スペンサーというイギリスの哲学者、社会学者の造語である。ハーバード・スペンサーはダーウィン進化論の擁護者です。ダーウィンも『種の起源』の5・6版の中で「自然淘汰」と「適者生存」は同じ意味であると述べている。

筆者が「人間圏学」で提唱しているテーマは、「技術革新を伴わない文明は衰退する」である。生命の場合も突然変異で変化が起こり、その変化が環境と適合しない限り滅んでいく。したがって、「人間圏」も技術革新を伴わない文明は滅んでいくということになる。実際に滅亡した文明を見れば、それは明らかである。

4. 肥沃な三日月地帯における遺跡調査

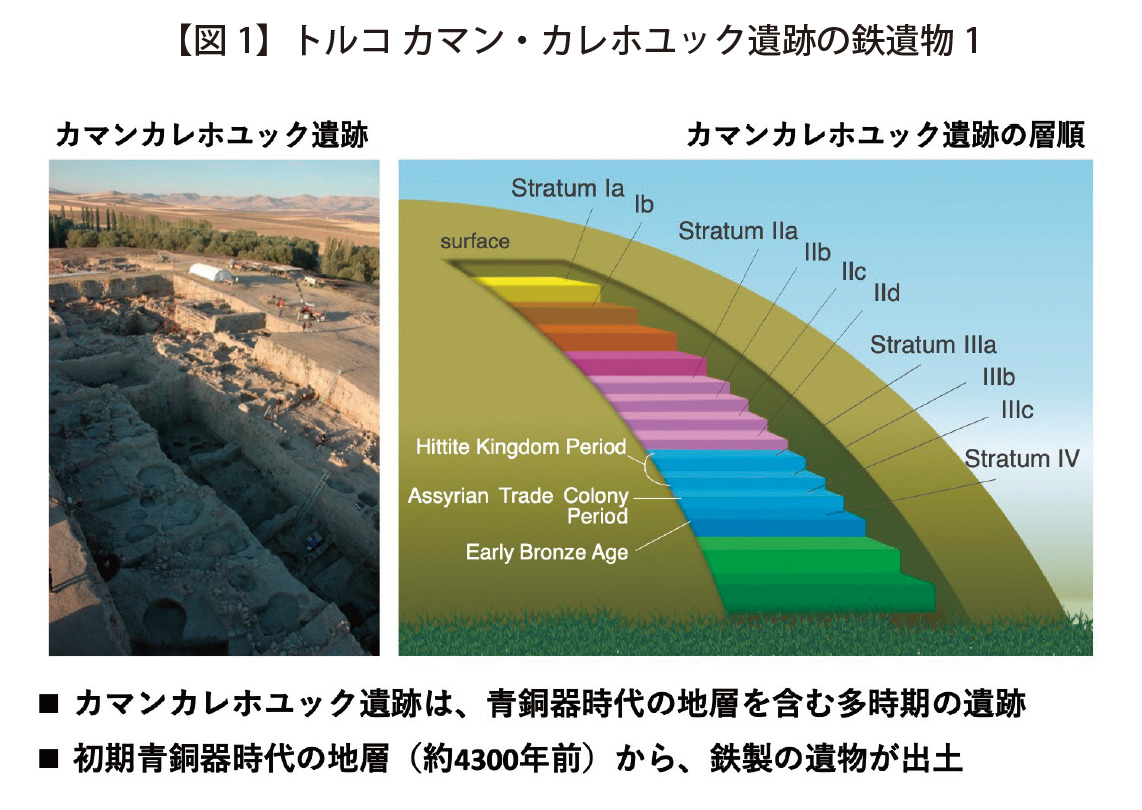

アナトリア高原のカマン・カレホユック遺跡では、大村幸弘氏を所長とした中近東文化センター付属アナトリア考古学研究所の発掘チームが40年以上にわたって発掘調査を行っている(図1)。この発掘では、表層から掘り進んで行って、現在、前期青銅器時代まで到達している。さらに掘り進むと、7000年前〜1万年前ぐらいまで到達する。この発掘調査の特徴は、考古学的イベントを追いかけるのではなくて、編年作業を行っており、地層を垂直に掘り進んでることにある。1か所に膨大な資金を投じて長年掘り続けるこのような発掘調査は世界でも唯一である。

筆者は2015年からカマン・カレホユック遺跡で鉄器文明の起源の調査を開始した。カマン・カレホユック遺跡の他に2つの遺跡を含めて、鉄器を発掘調査して、鉄器文明の起源を調べようというものである。大村氏のチームの発掘調査により、前期青銅器時代の地層(約4300年前)から鉄製の遺物が出土した(図2)。

ちなみに、3900年前〜3200年前頃にヒッタイト帝国がアナトリア高原に存在した。ヒッタイトが鉄器の技術を開発したと言われている。門外不出の技術であったが、ヒッタイトが滅亡した後にヒッタイトの技術が世界中に伝播した。それが鉄器時代の始まりだと言われている。

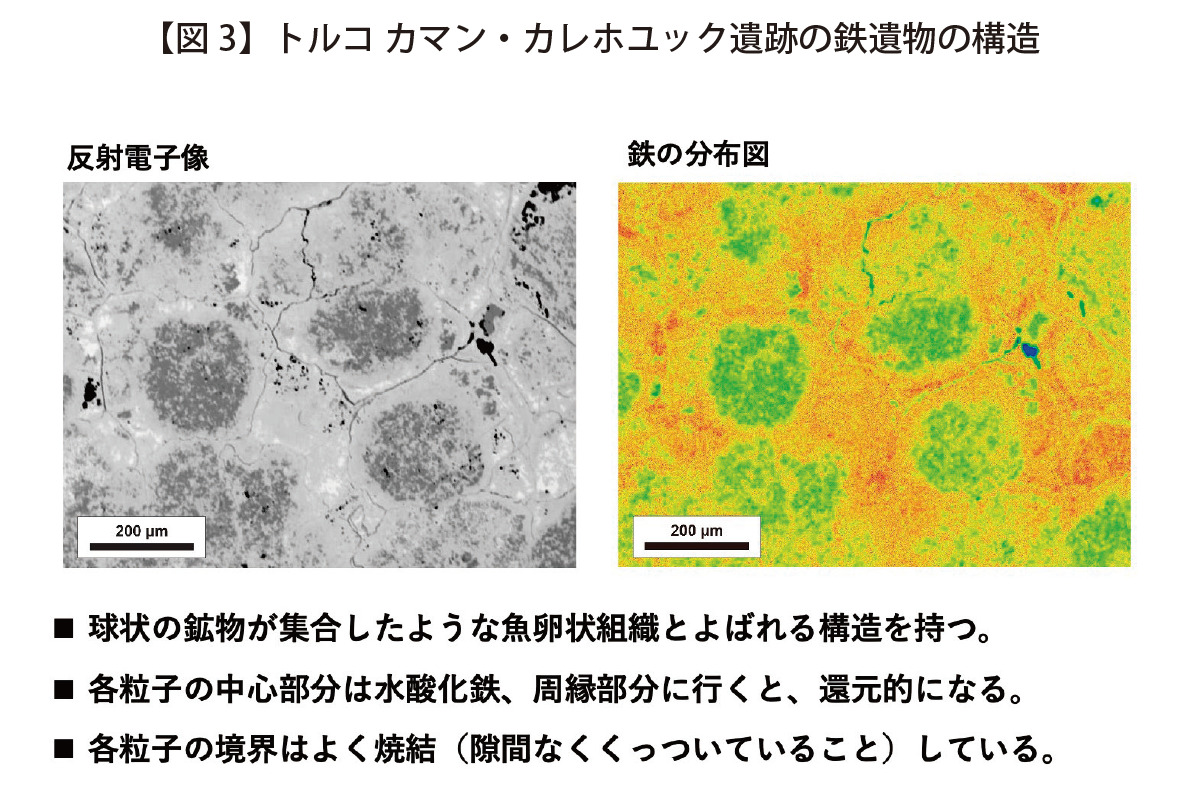

しかし、4300年前の地層から鉄製の遺物が出土した。その遺物を分析したところ、以下の理由から人工の鉄器であることが分かった。図2の左側の写真は、鉄遺物の断面であるが、白い部分は珪素が濃集した部分で、残りの大部分は水酸化鉄が占めている。図3は、その断面の反射電子像と鉄酸化還元状態の分布図を示している。丸い粒の中心は水酸化鉄で、表面に行くにしたがって還元されている。還元されているとは、つまり熱が加わって、酸素が失われているということである。各粒子の境界はよく焼結(隙間なくくっついていること)していて、水酸化鉄が周縁部分ほど還元されていることから、この試料が過熱されて作られた人工のものであることがわかる。

このことから4300年前にすでに鉄器の製造が始まっていたことが分かった。4300年前はヒッタイト以前であり、この試料は世界最古の鉄器である。筆者は、次のような壮大な仮説を立てた。つまり、当時の現地人は、魚卵状鉄鉱石を材料にして鉄器を造っていた。魚卵状鉄鉱石があるのはカザフスタンである。ちなみに、カザフスタンにある魚卵状鉄鉱石の鉱山は現在も採掘作業を継続している。鉄器製造技術を持つ人達がアナトリア高原に南下して来たのではないか。ヒッタイトも南下して来た民族ではないか。

ゾロアスター教という世界最古の宗教があるが、ゾロアスター教を信仰していた民族がイランやインドに南下してゾロアスター教をこの地に伝播した。古代アーリア系民族を現在はインド・ヨーロッパ語族と呼ぶが、その民族が東方に移動したのがゲルマン民族である。南下したのが、ペルシャ民族やインドの北西周辺地域の中央アジアの民族である。中央アジアにあった精錬技術が人の移動によってアナトリア高原に伝播して、鉄器製造に繋がったのではないかという壮大な仮説を立てて研究を進めている。それは人の移動と絡んだ大きな技術革新の伝播である。

4300年前のアラジュホユック遺跡から鉄隕石でできた短剣が発見されている。多くの国で「宇宙」という言葉は「鉄」という言葉と関係している。筆者は、鉄隕石が降ってきたことから、天は鉄のようなものでできていると当時の人々は考え、「鉄」が「宇宙」という言葉に繋がったのではないかと考えている。その頃、鉄隕石という言葉はなかったが、貴重なものと認識していた。

鉄隕石を材料とした鉄器製造技術

当時の人々がいかにして鉄隕石から鉄器を製造したのかを解明しようとして調査研究している。具体的には、ツタンカーメンの棺で発見された鉄の短剣の分析調査を実施している(図4)。この鉄剣は3400年前のものである。筆者は、2020年2月にエジプトへ行って現地調査を行った。発掘当時(1922年)と2020年2月の調査時の写真を比較してみると、刃の黒いシミが100年前から変化していないことが分かる。黒いシミのような黒色部分は、オクタヘドライト鉄隕石に一般的に含まれる硫化鉄鉱物であるトロイライトの痕跡である。物質科学的には、鉄隕石に含まれるトロイライトが酸化する時に、大気中にある塩素が入り込んで腐食したような構造を取ることが分かっている。黒色部分には腐食により大気中から混入したと考えられる塩素の存在も確認された。トロイライトが残存することから、高温で熱せられたのではないことがわかる。

今回、我々の分析で、刃にウィッドマンシュテッテン模様が残存していることが明らかになった(図5)。ウィッドマンシュテッテン模様は、鉄とニッケルの合金が、非常にゆっくりと(100万年に1度くらい)冷えることによってできる帯状の組織だ。2016年に発表された論文(Commeli et al, 2016)ではウィッドマンシュテッテン模様の幅をFine Octahedriteとしてエジプトに落ちた鉄隕石(Kharga)に結び付けて議論している。しかし、ウィッドマンシュテッテン模様の幅は、Fine Octahedrite ではなく、Medium Octahedrite であり、Khargaではない。さらに、ウィッドマンシュテッテン模様が残っていて、硫黄が一部蒸発していることから、800℃以上1000℃以下で低温鍛造されたことが判明した。

製造方法とは別にこの短剣はエジプトで製造されたのではなく、別の場所で製造されたものなのではないかという疑問を持った。アマルナ遺跡から発掘されたアマルナ文書があり、その中に、ツタンカーメン王の祖父であるアメンホテプ3世に、娘を嫁がせたミタンニの王が、アメンホテプ3世に鉄剣を寄贈したという記述がある。当時、鉄器の製造技術はヒッタイトとミタンニが独占していた。ミタンニはヒッタイトのやや南方に位置していた。その頃、ミタンニはヒッタイトの属国だったようだ。したがって、ツタンカーメン王の短剣は、ミタンニから寄贈されたものではないかと推定される。

この短剣の刃は鉄隕石で製造されているが、柄は黄金でできている(図6)。筆者は柄にカルシウムが含まれていることを発見した。カルシウムの含有量は2.5%ほどで、金の次に含有量が多かった。銀は2.0%で、カルシウムの方が多かった。硫黄は含まれていなかった。カルシウムが多く含まれている理由は、カルシウムが接着剤として使用されたからではないかと考えている。接着剤としてはふつう消石灰が使用されるが、そうした技術のない所では硫酸カルシウム(CaSO4)を焼いた焼石コウに水を加えて接着剤としたというのが筆者の推測だ。ヒッタイトやミタンニは消石灰の技術があるので、消石灰を使用したが、技術のないエジプトでは硫酸カルシウムを使用した。柄の金の部分からCaのみが検出され、Sが検出されないことから、接着に消石灰が使われていることがわかる。当時のエジプトにはこの技術はないので、ミタンニからの贈り物の可能性が高い。

トルコのアナトリアには、チャタルホユック遺跡がある。そこで9000年前〜7000年前の最古の集合住宅が発見されている。当時そこには最大2000人ぐらいの人が住んでいたと言われている。チャタルホユック遺跡の調査を現在予定している。ここは「人間圏」の最初の遺跡なので、「人間圏」がどのように成立したかを調べる上で重要な遺跡である。このように「人間圏」を実証的に調査研究できる時代になった。

さらに、1万2000年前の最古の石造り祭祀遺跡が、チャタルホユック遺跡の南方、シリアとの国境近く、ユーフラテス川の上流域にある。ギョペクリテペ遺跡と同時代のカラハンテペ遺跡も同じところにある。前者は世界遺産になっているため新たな発掘調査ができないが、後者は発掘調査が継続しているので、今後、その付近での調査を予定している。

ギョペクリテペ遺跡は1万2000年前の遺跡であるので、農耕牧畜が始まったとされる1万年前よりも古い。筆者は、ギョペクリテペ遺跡を根拠に農耕牧畜が始まったのは、1万2000年前ではないかという仮説を立てている。

現在このように「人間圏」という概念を具体的に、考古学的・実証的に研究しようとしている。それが文明とのかかわりである。

5. 地球とは何か

筆者は生命の起源も研究している。宇宙にどのくらい生命が分布しているかが大きな研究テーマの一つである。最近は、系外惑星で、地球型惑星も数多く発見されている。地球型惑星を生命と結びつけようとする試みが多いが、系外惑星はいまのところ地球とは結び付かないというのが筆者の立場である。要するに、宇宙には「地球」という惑星と「地球もどきの惑星」があり、「地球もどきの惑星」は多いが、「地球」という惑星は数少ないということだ。両者の違いは、進化が起こっているか否かにある。つまり、「地球もどきの惑星」では、生物進化が微生物の段階で留まり、「地球」では、微生物から真核生物の段階を経て、多細胞生物に進化している。宇宙を調べると、今後、生命の存在は数多く発見できるだろうけれども、それに比べ地球のような文明を持った知的生命体がいる惑星はこの宇宙にほとんどないのではないかということだ。

前述したフェルミの問いかけでは、フェルミは進化も含めて生命の誕生は簡単に起こるように述べている。確かに、微生物が生まれるのはそれほど難しくはない。熱水噴出孔のような場所で生命が生まれるという状況証拠は数多く発見されているからである。しかし、問題は、微生物から真核生物を経て多細胞生物への進化が起こるか否かである。そのような進化が起きるためには、地球もどきの惑星が満たさなければならない条件がいくつかある。そのうちの大きな条件の一つが「スノーボールアース」である。

地球が誕生した時、地球は熱せられた状態で非常に高温であった。高温であった地球環境はその後冷却されなければならない。冷却に必要な条件は何か。それは、プレート運動にある。プレート運動は、地球型惑星のうち地球にしかないテクトニクスである。プレートテクトニクスが始まると、大陸が生まれる。大陸が生まれることによって、地球環境は冷却が始まる。大陸が生まれない限り、暴走温室状態はいつまでも続く。暴走温室状態が続くと海は蒸発し生物進化は起こらない。

図7は、箱型モデルで地球システムを表したものである。エネルギーとモノの流れに注目して、関係性を明らかにしていくというのが、地球システム論的な地球の歴史研究である。この流れはプレートテクトニクスによって生じている。

地球が地球になった理由

表層環境の冷却と連動して固体地球システムの冷却が進み、①「プレーテクトニクス」が作動し、②「大陸地殻の形成」が起こり、③外核で磁場が生まれ、こうしたことが起こるか否かが、「地球」と「地球もどき」を分ける分岐点である。その結果、太陽光度は上昇するのに、地球環境は寒冷化した。これは、「暗い太陽のパラドックス」と呼ばれる逆説の答えでもある。大気中に温室効果ガス、つまり二酸化炭素やメタンが供給されて、さらにそれが地表付近の物質循環によってどう変遷するかということが、太陽光度の上昇に伴う温度上昇をコントロールするということにつながり、地球が地球になっていく。しかし、こうした物質循環は、上述した「プレーテクトニクス」と「大陸地殻の形成」が起こらない限り、起こらない。さらに、生物進化を考えると、外核で磁場が生まれないと、表層付近で太陽エネルギーを利用するような生物は生存できないので、磁場の誕生も重要である。これらの現象は太陽系ではすべて地球でのみ発生し、地球以外の惑星では発生しなかった。太陽系では金星でも火星でも発生しなかった。

大陸が生まれたために、地球環境は激変を繰り返しながらも冷却を続け、生物圏が生まれ、「生物圏」と「人間圏」が分化した。「生物圏の誕生」と「生命の誕生」は、システム論的には異なる。その分岐点は、酸素発生型光合成生命への進化と真核生物の誕生である。最初は、地球のエネルギーを利用する嫌気性微生物であるが、それが何段階かを経て、好気性微生物に進化する。その進化のためには磁場が必要である。その後酸素が蓄積し表面が生存環境として安定しなければならない。さらに「細胞内共生」により、原核細胞同士の共生が行われて原核細胞から真核細胞へと進化した。その進化まで進めば、地球に近づくが、その段階まで至らずに進化が終わると、地球もどきの惑星で留まってしまう。つまり、地球もどきの惑星とは、大陸が生まれずに海惑星に留まってしまう岩石惑星ということである。

「ハビタブルゾーン」は天文学的議論が中心で、地表付近に流体の水があると地球と似た惑星と議論される。筆者はそれは誤りだと考える。実際には、地球科学的議論が必要である。岩石惑星の化学組成が重要であって、化学組成の微妙な差が地球システムの進化の条件となっていると考えられる。

地球型惑星という「地球型」の意味

天文学者は、「半径」と「質量」と「軌道」に基づいて、惑星を特定する。また、地球と似た惑星とは、一般に、恒星からの距離が、「生命居住可能領域(ハビタブルゾーン)」内にある惑星で、地表付近に水が分布する地球と似た質量をもつ天体を指す。宇宙望遠鏡「ケプラー」が発見したケプラー186f、438b、452bなどが地球と似た惑星として知られる。太陽から約41光年先にある小さな恒星「トラピスト1」をめぐる惑星7個のうち、3個も地球型だという。

しかし、半径と質量、軌道の3つだけでは、地球の兄弟とはいえない。化学環境が地球とにているかどうかが、必要になる。鉱物学者と地球化学者の最新知見によれば、惑星が生命に適するかどうかは以下①〜④のほんのわずかな差による。

①マグネシウムが多すぎれば、生命の養分を循環させるプレート運動が始まらない。

②鉄が少なすぎれば、磁気圏ができない。

③水や炭素や窒素やリンが少なすぎても、われわれの知っている生命は生まれない。

④10種余りの多量元素と、10種ほどの微量元素も必要である。

上に述べた元素組成の惑星は半径・質量・軌道から推定される地球型惑星の数のせいぜい100分の1、たぶん1000分の1である。その推定値は10の25乗個だから、地球と似た天体は多い。しかし、地球に瓜二つの天体は少ない。

地球と同じ鉱物種をもつ惑星が存在する確率

グレーテ・ハイスタッドの仕事を紹介したい。これは、多数希少事象分布を用いた鉱物分布の分析である。彼により鉱物生態学という分野が誕生したとも言える。仮に、サイズ・質量・元素組成・内部構造・海と大気・プレート運動と大陸など、地球そっくりな惑星があるとする。年齢も45億歳くらいで、鉱物も5000種くらいあるとする。その5000種が、今地球にある5000種と、ぴったり重なる確率はどのくらいになるか。

地球と同じ物理・化学条件の惑星ならば、地質史のテープを巻き戻したとき、鉱物種の半数くらいは共通だろう。ありふれてはいない別の1500種ほどは、たぶん25∼50%の確率で、地球型惑星にも見つかる。だが、残る1000種以上の鉱物が、地球型惑星に見つかる確率は10%未満だという。こうした数字から、ある二つの惑星が鉱物学的に全く同じ姿をもつ確率が見積れる。鉱物5000種それぞれの存在確率をかけ合わせればよい。その存在確率は、10の−320乗分の1だ。

銀河100兆個、それぞれに恒星が1000億個、どの恒星にも地球型惑星が1個はあるとしても、地球型惑星の数はせいぜい10の25乗個だ。今の宇宙が10の300乗個あったとして、その1個だけに、地球と同じ鉱物組成をもつ惑星がある。地球の鉱物相は、広い宇宙で地球だけのものと考えてよい。

地球史以前から筆者は、システム論的地球史という考え方を提案している。地球史は、システム論的には水蒸気大気とマグマの海、海の形成、大陸地殻の分化、「生物圏」の分化、「人間圏」の分化の5つに分かれると考えている。各構成要素が分化するたびに、必然的に汚染が発生する。すなわち、大陸地殻が誕生すると、海は大陸物質によって汚染される。大陸地殻の誕生の結果、二酸化炭素大気から窒素大気へ変化する。「生物圏」が誕生すると、大気が汚染されて、窒素・酸素大気になる。「人間圏」が誕生すると、地球環境問題が発生する。

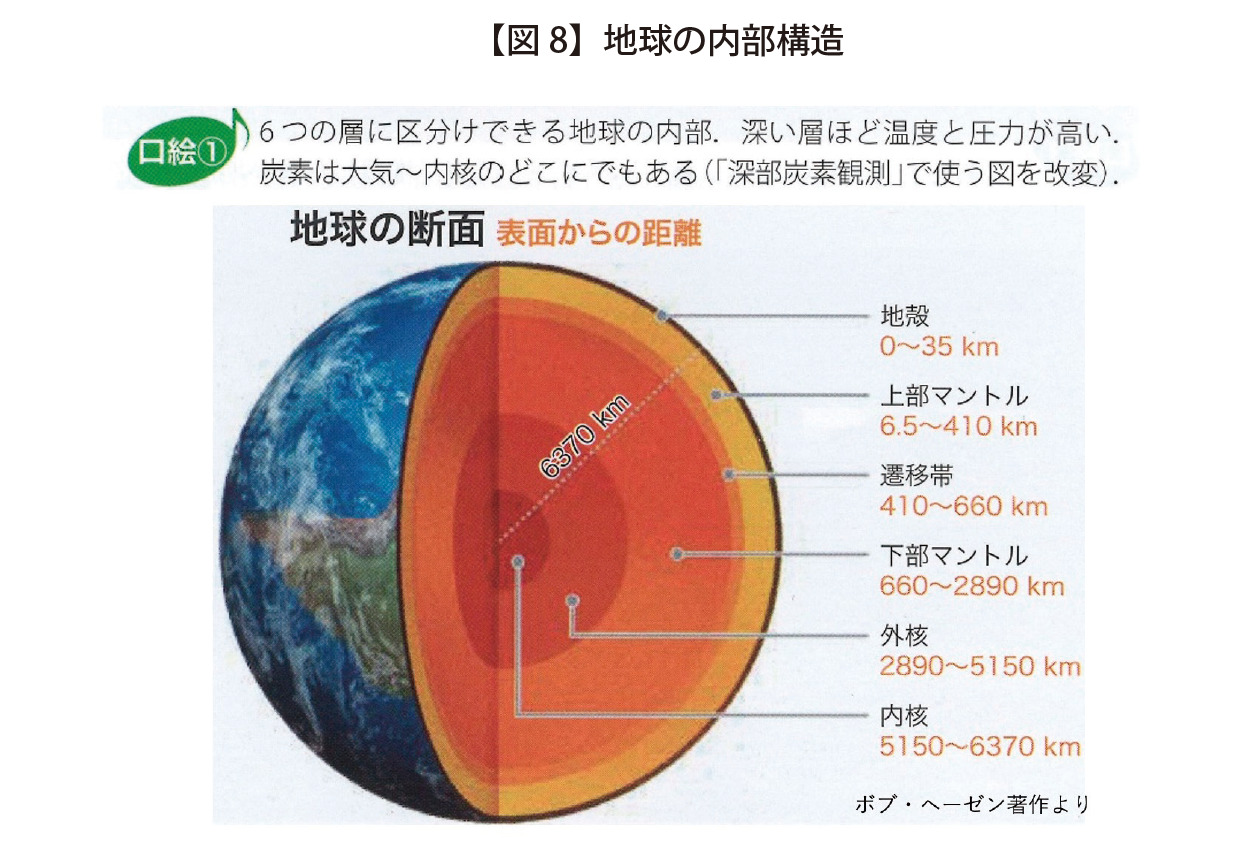

図8は地球の内部構造を表したものである。地球システムは、「固体地球システム」と「地球表層システム」の2つからできている。「固体地球システム」と「地球表層システム」の分化は「地球表層システム」の進化にも影響を及ぼす。

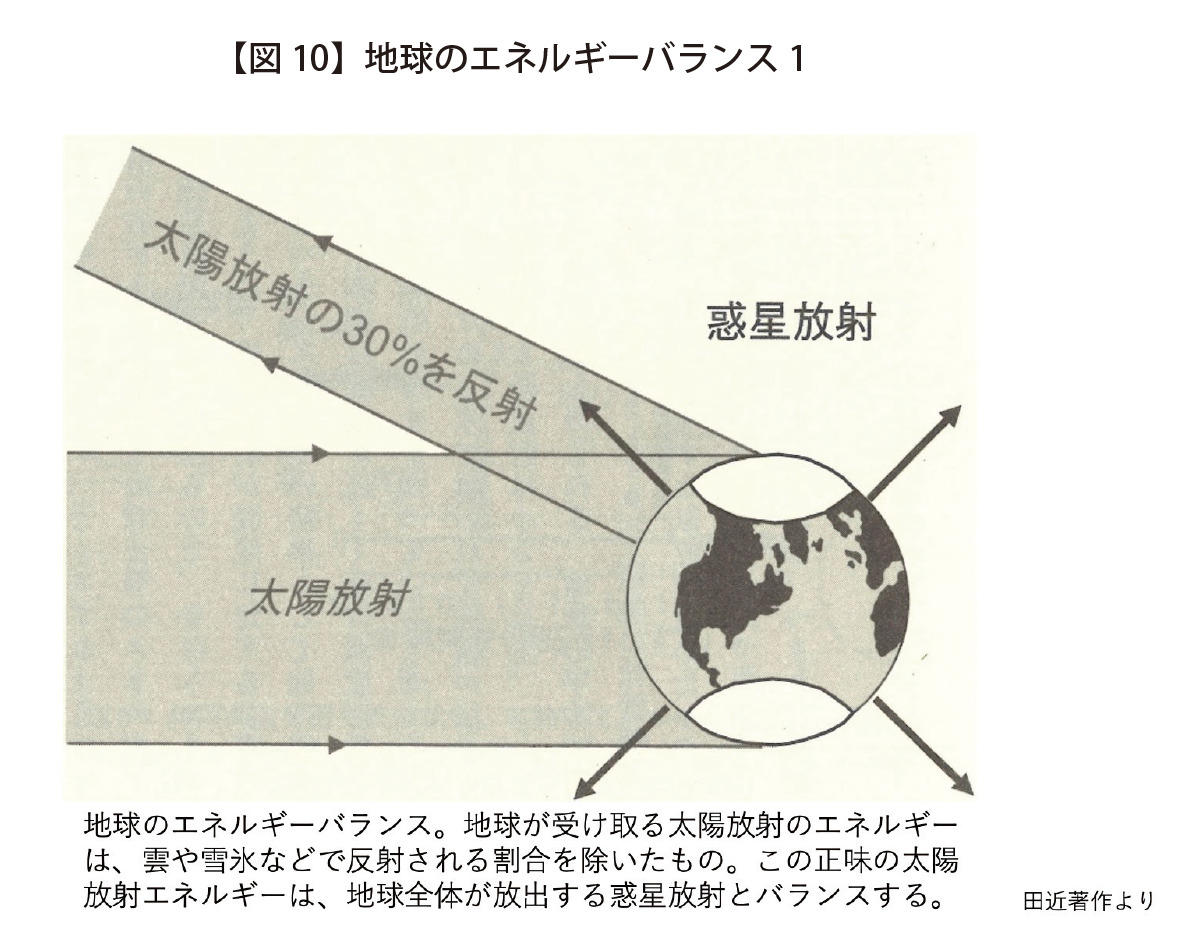

昔、太陽は暗かった(図8)。現在からスタートすると、地球は途中で凍り付いてしまうはずである。しかし、40億年ぐらい前の地球を見ると、地球には海が存在していた。地球は凍り付いているはずなのに、凍り付いていなかった。それはなぜか。これを「暗い太陽のパラドックス」と呼んでいる。その謎は、地球をシステムだと思えば理解できる。すなわち、現在の状態からスタートして、表層の炭素循環モデルとウォーカーフィードバックをモデル化して惑星放射を計算し、過去に向かって太陽を暗くしていっても、地球の表層温度は15℃以下には下がらない。それは、エネルギーバランス気候モデルで説明できる(図10)。

エネルギーバランス気候モデルとは、地球が受け取る太陽放射エネルギーは、雲や雪氷などで反射される割合を除いたものである。この正味の太陽放射エネルギーは、地球全体が放出する惑星放射とバランスする。

地球に大陸地殻が生まれる重要性について指摘した。地球に大陸が誕生した記録を調べると、19億年前に超大陸が誕生したようだ。しかし、それより10億年前に大陸形成は始まった。プレート運動の始まりと大陸形成の始まりとが連動していた。良く知られているパンゲアは、2億5000年前のものだが、パンゲアと同じくらいの面積の超大陸が最初の大陸形成時にもできていたと考えてよい。大陸地殻は軽いので、一度できると沈みこまずに、表面に浮いている。したがって、一度誕生すると大陸は離合集散を繰り返すのみで地表に残り続ける。2億年前ごろ、パンゲアは南と北の陸地に分かれ、それぞれローラシア、ゴンドワナと呼ばれている。その後も、陸地の分裂が続いて、現在の配置になった。

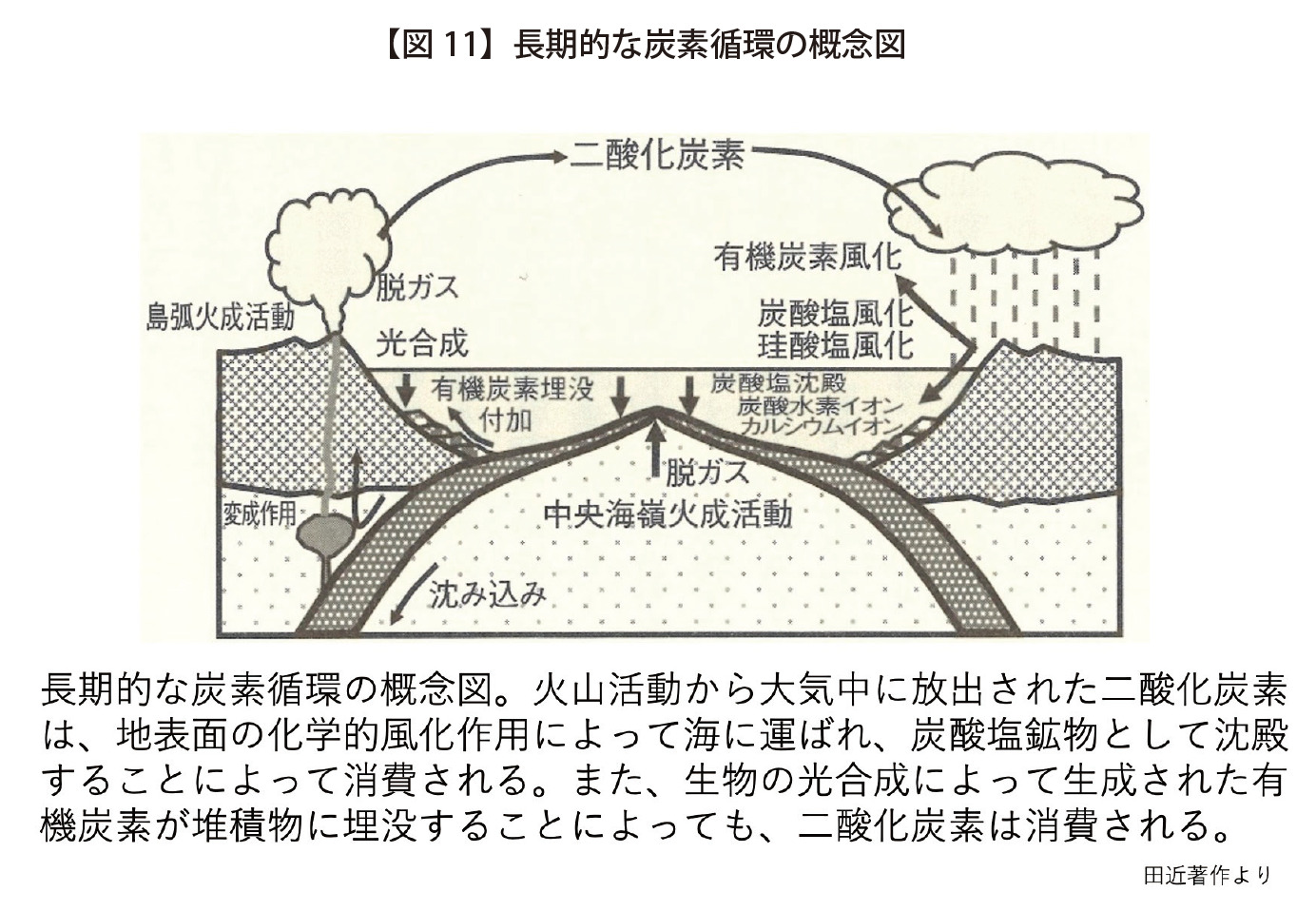

なぜ大陸が重要なのかを表したのが図11の図である。図11は炭素循環の概念図を表している。大陸が存在することによって、図11右にあるような風化という現象が起こる。風化とは、大気中の二酸化炭素を消費するメカニズムである。これによって大気中の二酸化炭素は減少する。大陸が生まれないと、二酸化炭素の減少というプロセスが起こらない。したがって、大量の二酸化炭素が大気中に残るため、金星のような熱い惑星になってしまう。

しかし、地球には大陸が誕生して、多量の二酸化炭素が炭酸塩岩石として大陸地殻に固定化されたので、現在のような環境になっている。一方、二酸化炭素が供給されるプロセスとして、固体地球からの火山活動を通じた脱ガスがある。海底に堆積した炭酸塩岩石は一部プレートの沈み込みとともに地球深部に運ばれるが、融解し二酸化炭素とケイ酸塩鉱物に分解されて、火山活動を通じて、その二酸化炭素が大気中に戻る。

したがって、地表付近の炭素循環が起こるかどうかが、地球と地球もどきの惑星を分ける。つまり、炭素循環がキーワードなのである。また、このような循環が起こると、全球が凍結するスノーボールアース現象など、環境の劇的変化という現象が起こる。その原因となるのが、大陸における風化作用なのである。

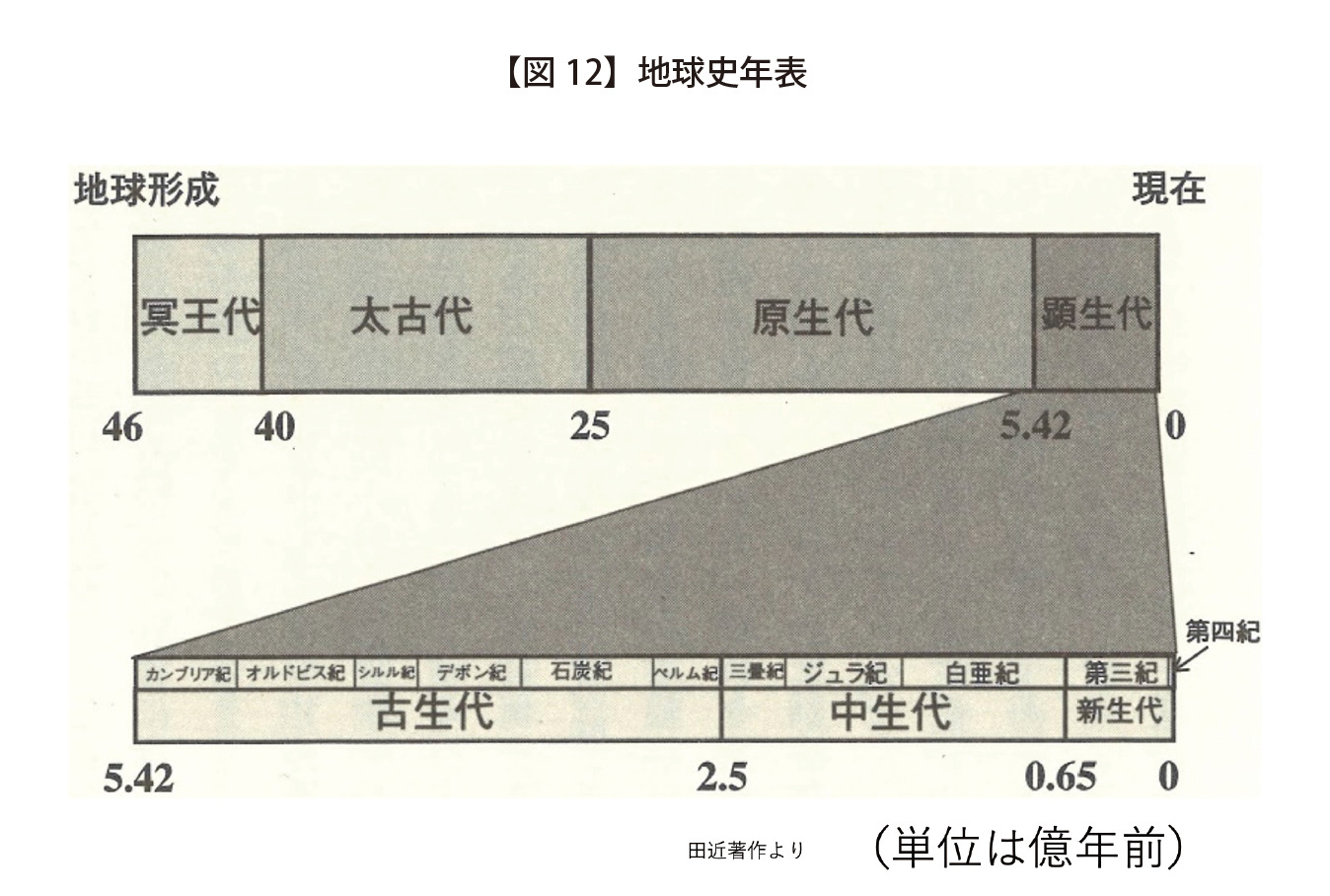

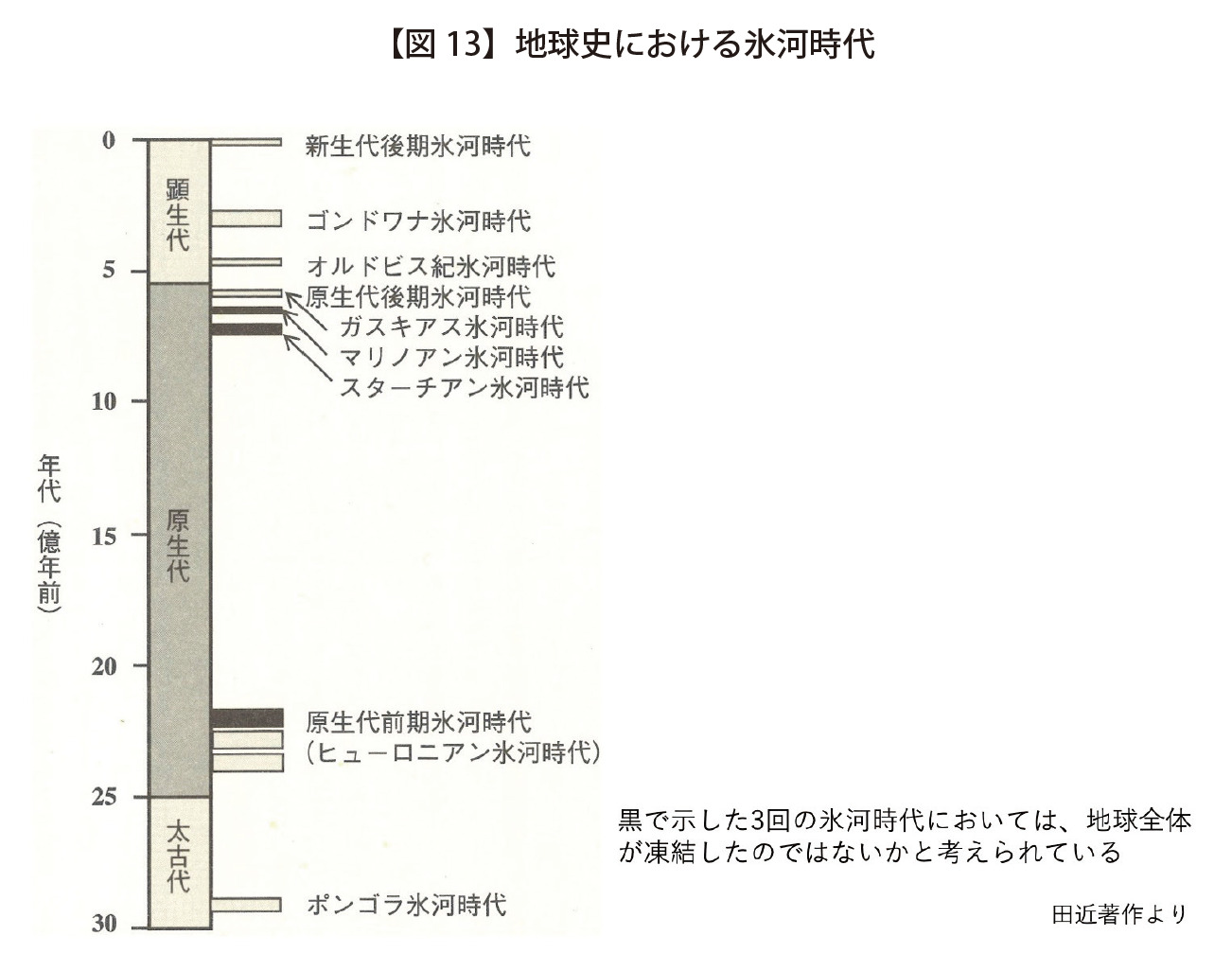

地球史を地質学的視点で見ると、冥王代、太古代、原生代、顕生代の大きな時代に分けられる(図12)。冥王代は、激しい天体衝突の時代で、地球の表面は非常に温度が高く、水蒸気大気とマグマの海に覆われていた。太古代に、プレートテクトニクスが始まり、大陸地殻の形成が始まった。同時に磁場が生成され、また、生命が誕生した。大古代と原生代は、微生物の時代であり、嫌気性微生物から酸素発生型光合成微生物へと進化した。原生代の初期と後期に、スノーボールアースが起き、それとほぼ時を同じくして、大酸化事変があった。

地球の氷河時代は原生代以降に頻発する。最初のスノーボールアースの後、真核生物が誕生した。この時細胞内共生が起こり、真核細胞が生まれた。顕生代は、多細胞生物の誕生とともに始まり、ほぼ現在の地球システムと変わらない表層システムが準備された。生物の絶滅と進化の時代であった。800万年位前から、氷河期が始まり、アフリカ大地溝帯で大陸の分裂が始まり、インド洋の海流の流れが変化し、東アフリカで乾燥化が進んだ。この時代に人類の祖先が誕生した。200万年位前に長距離走が可能なホモ属が誕生し、肉食が始まり腸が短くなり、20万年位前にホモ・サピエンスが誕生した。現代は、図13の新生代後期氷河時代にあたり、人類が誕生している。

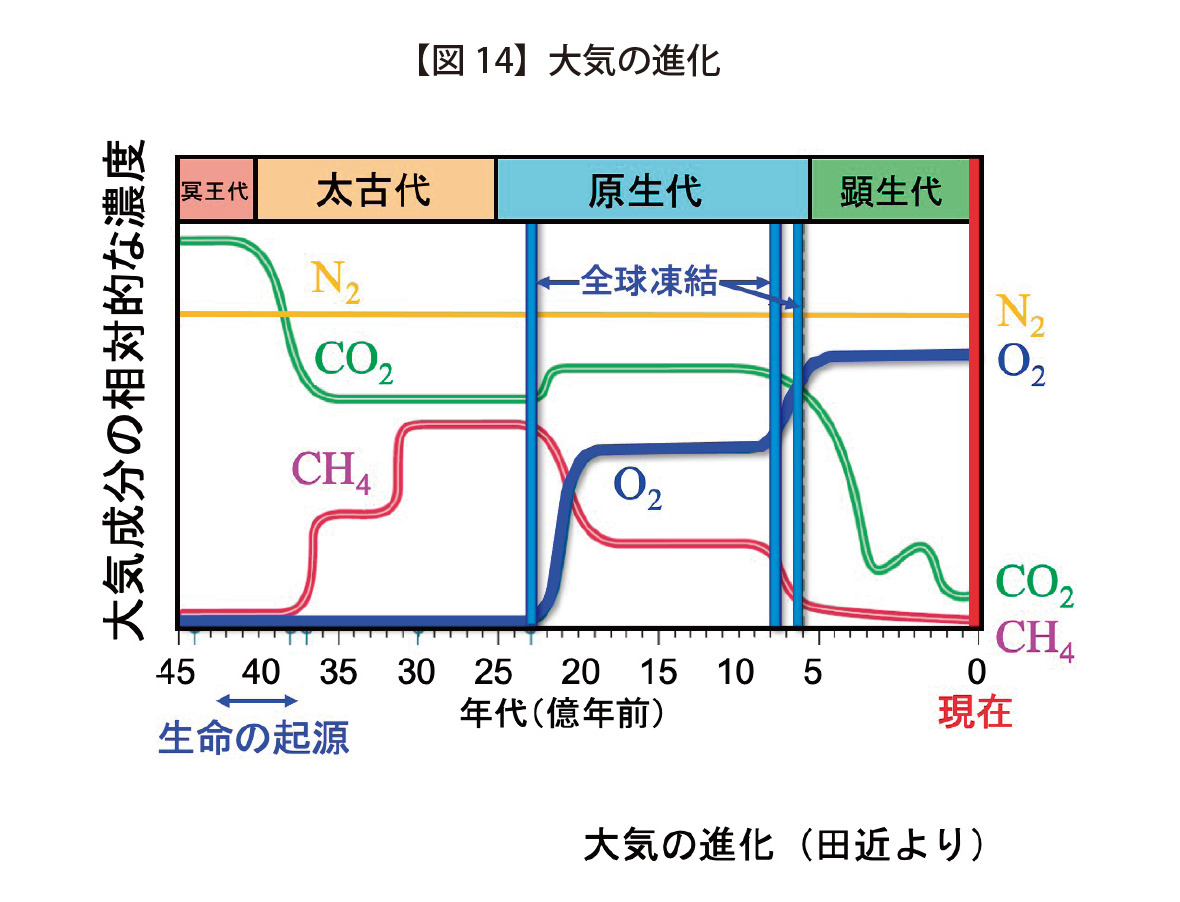

図14は大気の進化を表しているが、プレートテクトニクスや大陸地殻が生まれることによって、地球環境が大きく変化したことを示す。つまり、地球表層システムの構成が大きく変動を受けた。大気組成は、二酸化炭素は、大古代に大きく減少し、さらに顕生代に再び大きく減少した。酸素は、原生代に増加して、さらに顕生代に再び増加した。

大古代にはメタンが非常に多かったと言われている。以前は二酸化炭素による温室効果が主たる要素と言われていたが、二酸化炭素だけでは太陽光度の低い時代の温暖化の効果を十分に説明できないことから、メタンが重要な役割を果たしたと考えられている。このように、地球表層システムが地球史を通じて変化してきている。

6. 文明とは何か

地球システムのなかに「人間圏」という構成要素を作って生きる生き方を文明という。「狩猟採集」と「農耕牧畜」という生き方を、地球システム論的に分析すると、前者は「生物圏」に閉じた生き方、後者はそこから分化し、新たに「人間圏」という構成要素を作る生き方であると評価できる。例えば、「農耕牧畜」によって森林を伐採するというプロセスを考えてみればよい。、森林を伐採することによって、地球のアルベドが変化する。アルベド(albedo)とは、物体表面で反射される光の割合をいう。アルベドが変化するということは、太陽から入射するエネルギーを変化させているということである。雨が降った時に地表を侵食する割合は、地表を森林が覆っている場合とそうでない場合とでは大きく異なる。このことは物質循環を変えているということだ。すなわち、農耕牧畜によって「人間圏」という新たな構成要素が分化した、と考えることができる。

1万年位前の気候変動に伴い、ホモ・サピエンスはその生き方を変えた。つまり、農耕牧畜を始めた。しかし、その下地はホモ・サピエンスの脳の中にある。すなわち、大脳皮質の中で、ニューロンのネットワーク化が起こり、外界を投影した「内部モデル」を構築できるようになった。ホモ・ネアンデルターレンシスまでは、脳内に「内部モデル」を構築できなかった。

ホモ・サピエンスは、生物学的にはホモ属だが、外界を投影した「内部モデル」を脳内に構築できることで、地球システム論的には、「新たな進化段階の生命」と位置づけられ、それまでの人類とは全く異なる存在となった。システム論的とは、「モノ・エネルギー・情報の流れ」という関係性の視点で考えると、人間圏をつくる生き方だが、情報という視点で考えると、ホモ・サピエンスは、DNAというレベルの生存情報と異なる、後天的な生き方情報である「文化」を獲得したと言える。

最終氷期が終了して、温暖な時代が始まった時に、ホモ・サピエンスは農耕牧畜を始めた。温暖化したというより、季節が巡るようになるということが大きい。季節が巡り、同じ植物が毎年収穫できるとなれば、経験を知識化できる文化というレベルで、その植物を栽培しようということになるからだ。

7. 進化を測る物差し

モノやエネルギーの流れに着目して、この宇宙の「開放系」の構造の進化(複雑性の増大)を追うというのが筆者の基本的な考えである。

「エネルギー流量密度」すなわち「単位質量当たりのエネルギーの流れ」という量で測ると、この宇宙の「開放系」、具体的には、恒星、地球、生命、技術の全てで、エネルギー流量密度の増大という傾向が見られる。植物、動物のエネルギー流量密度の時間変化や恒星、地球、生命、技術のそれを図にプロットしたのが、図15である。文明の進化もエネルギー流量密度を計算することで把握できる。

この宇宙の「開放系」の全てで増大という傾向が見られるのはなぜか。「モノやエネルギーの流れが効率化」するように、「開放系の形や構造が変化する」からである。

例えば、固体地球の、エネルギー流量密度が最大に達したのは、コア・マントル・地殻の分化が完了した時である。マントルの温度は今より数百度高かった。

表層地球では、太陽光度の上昇と共に、今もエネルギー流量密度は増え続けている。表層地球システムが今も進化を続けるのはそのためである。

例えば、生命は、初めは、「地球のエネルギー」を利用した。次に「太陽の放射エネルギー」を利用するようになった。酸素発生型光合成生物、すなわち光合成する微生物シアノバクテリアへと進化し、さらにそれらの微生物を体内に取り込みミトコンドリアと葉緑体として利用することで細胞が大型化する。それが「真核生物の誕生」に繋がった。

真核細胞へという細胞の進化が、次の段階の、多細胞生物への進化を可能にする。それが可能になったのは、地球環境の、酸化還元状態が変化したためである。地球と生命が共進化したと言える。この過程をエネルギーという視点で整理すれば、それはエネルギー流量密度の増加というプロセスに他ならない。

8. 文明が発展する理由

文明はなぜ発展するのか。この宇宙の「開放系」は宇宙の冷却に伴い、内部構造を効率化し、複雑化する、それが発展である。それはこの宇宙の「開放系」が持つ宿命と言って良い。

「モノやエネルギーの流れが効率化」することが、「開放系の形や構造が変化する」ことに繋がっている。「開放系の形や構造が変化する」ことをわれわれは進化と呼んでいる。

文明も、「人間圏」という「開放系」が、地球表層システムの「モノやエネルギーの流れを効率化」して「拡大」させている。「生物圏」も同様である。例えば、植物の誕生は地表付近の水の流れを変化させる。水の流れが変化することで大陸における水の循環が効率化した。植物の根が地下から水を吸い上げて、葉から水分を蒸散させるという一連の流れは、水の循環に影響を及ぼしている。つまり、植物の誕生は、地球表層システムの「モノやエネルギーの流れの効率化」に繋がっている。

同様に、「人間圏」も地球表層システムのモノ・エネルギーの流れを変化させている。例えば、オーストラリアで鉄鉱石を採掘して日本に運搬することは、モノの流れを加速している。「人間圏」がなくてもオーストラリア大陸はユーラシア大陸にぶつかる。しかし、それには数千万年かかる。それを「人間圏」は数百年で行う。すなわち、「人間圏」は「モノやエネルギーの流れを効率化」するということを行っているのだ。

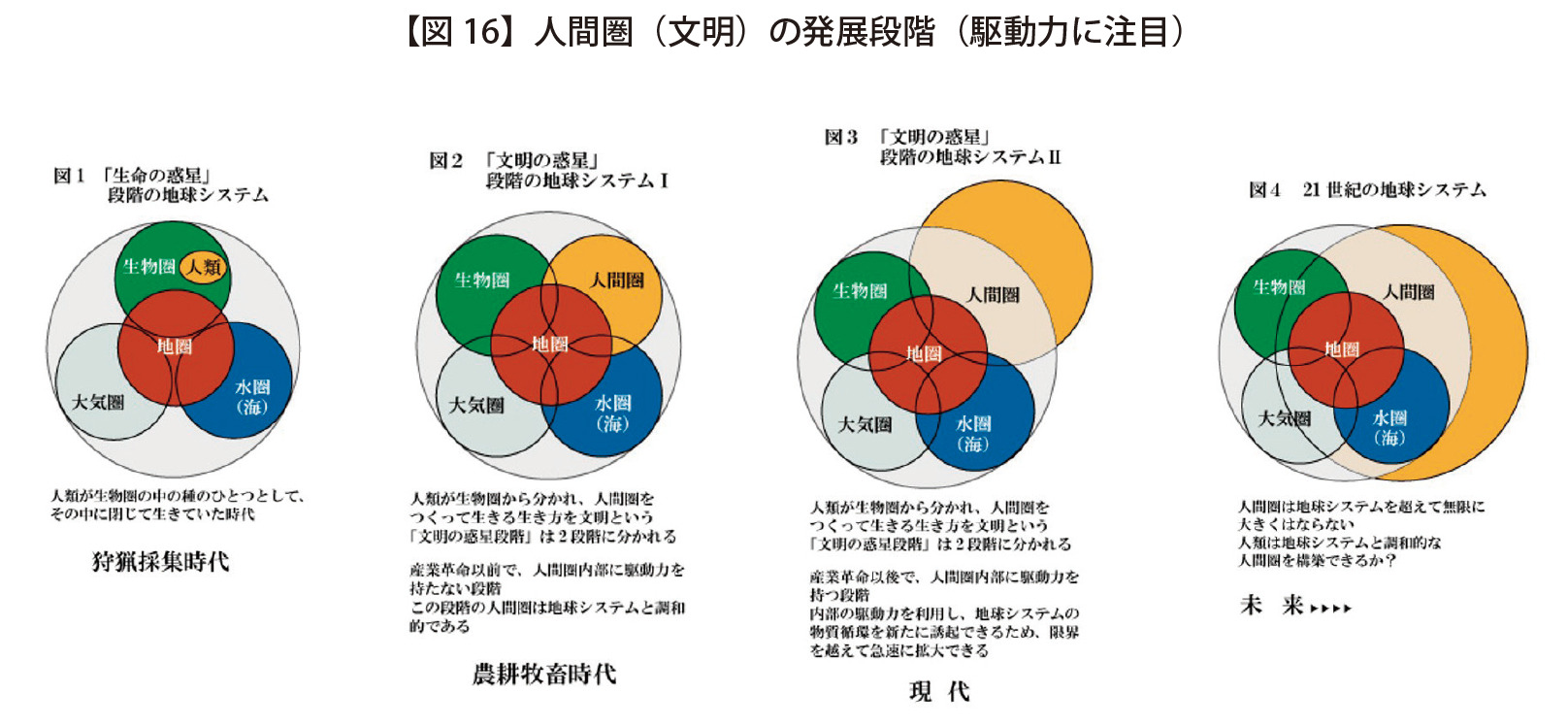

それでは、「人間圏」における「富」とは何であろうか。「人間圏」(文明)の発展段階におけるエネルギーの流れに着目すると、地球表層システムのモノ・エネルギーの流れを「人間圏」にバイパスさせる段階から、産業革命により、人間内部に自前の駆動力を有する段階に進化した(図16)。

図17を見てお分かりのように、実は、富とは動きである。国家あたりにせよ、一人あたりにせよ、二酸化炭素の排出量とGDPの相関関数を取ると、相関係数の値が約98%となる。要するに、われわれはモノを動かす能力を高めている。その能力が高いと豊かになったと感じる。図17はエネルギー流量密度が増加することの裏打ちになる。富とは、より多くのモノの流れを、引き起こす能力のことであるから、GDPと燃料消費量(CO2排出量)との間に高い相関関係がある。

それでは、今後の文明を考えると、どうなるか?「人間圏」も「開放系」なので、これからも進化し続けるためには、技術革新を続ける必要がある。

では、カーボンニュートラルは可能なのか。論点として、①電力を原子力依存にすれば多少は見込みがある。②電気自動車への完全転換はあり得ない。なぜなら、銅の生産量という制約条件があるからである。銅は電気伝導率が非常に高い物質で、電気自動車1台を製造するのに、銅が75 kg必要だが、現在、銅の生産量は頭打ちである。③GDPとCO2排出量との相関からのデカップリングをもたらさない限りは、文明の発展はないだろう。そのための技術革新は何なのか。

(本稿は、2021年6月4日に開催したICUS懇談会における発表を整理してまとめたものである)