1. 人新世

最近「人新世(じんしんせい)」という言葉を新聞や一般雑誌で、しばしば見かけるようになった。このオリジナルの英単語は「アントロポセン、Anthropocene」(Anthropos はギリシャ語の「人」、ceneは「地質時代を意味する接尾語」)で、直訳すると「人類の時代」という意味の地質学の新しい時代区分である。これには「人類が地球の環境や生態系に顕著に影響を与え」、「私たちが自然に対して責任をもってきちんと行動しなければならない」との警告の意味が含まれており、現代という時代を的確に表した単語と言える。ノーベル賞を受賞したパウル・クルッツェン博士が、新たな地質年代としてこの造語を2000年に公式に提案したことが、人新世に関する議論の始まりであるが、この時代区分はまだ正式には認められていない。人新世の開始時期は、第二次世界大戦後の人口の増加、エネルギー消費や経済生産性の大規模な拡大、水爆などによる放射能の環境への影響を考慮すると、1950年頃とする説が有力である。なお、この言葉はSDGs(持続可能な開発目標)が提起する人類社会の将来展望とも密接に関係している。

2. ホモ・サピエンスの頭脳

この人新世をもたらした最大因子は私たち、ホモ・サピエンスの頭脳である。生物学における「種(しゅ)」は、分類学上の基本単位である。地球史上約10億種が誕生したとされるが、その中で、ホモ・サピエンスのみが高度な文明を創造した。ホモ・サピエンスとはラテン語のHomo sapiensに由来し、Homōはラテン語の名詞で「ヒト」、sapiensは動詞 sapiō 「理解する、知っている」の現在分詞なので、私たちは「高度に考えることができる人」と訳すことができる。実は、この考えるということを実行するには多くのエネルギーが必要で、そのような能力が備わったのがホモ・サピエンスである。

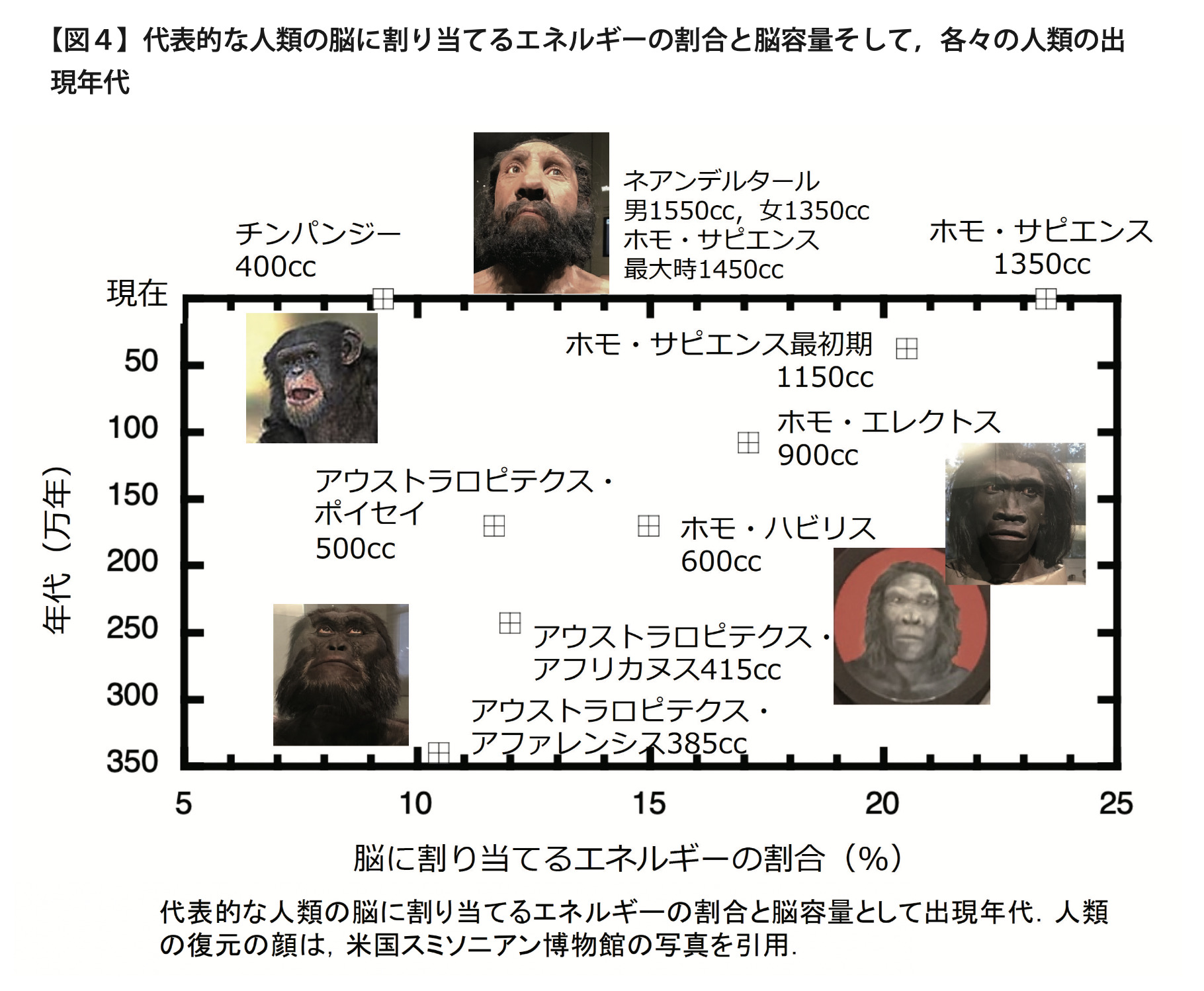

文明をもたらした脳の発達は、体のエネルギー代謝と密接に関連している。エネルギーを大量に消費する巨大な脳を維持して機能させるには、食料に含まれる有機物を酸素で燃やしてエネルギーを獲得する必要がある。成人一人の体全体の平均代謝エネルギーは100W程度だが、脳の活動には20〜25%が割り当てられているので、頭脳は約23Wのエネルギーを消費している。受験時など頭を最大限に使用した時には40W以上を消費する。「頭を使ったのでお腹が空いた」という学生の頃の体験は誰にでもあるだろう。実は、大型コンピューターも「考える」時に、大量のエネルギーを消費している。では、他の動物はどのくらい脳活動にエネルギー消費を割り当てているのだろうか?その率はとても低く、ほ乳類一般では全体のわずか3〜5%、普通の霊長類では8〜10%となる。変温動物の場合、体全体、さらに脳で消費するエネルギーはずっと少なくなる。

3. 文明革命

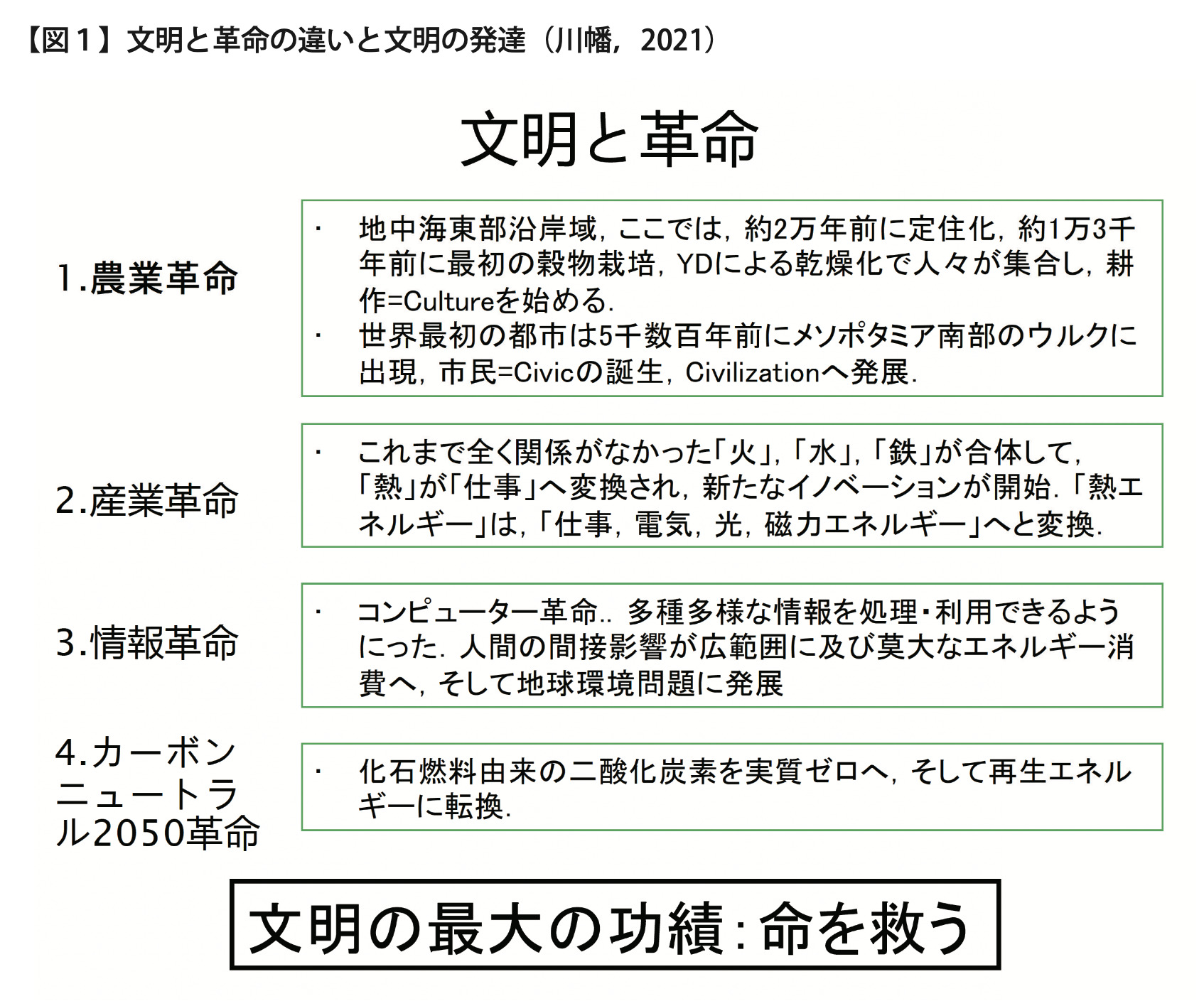

文明に関して述べる前に、文化という言葉との違いを整理しておこう。文明と文化の区別はあいまいな領域があるが、文化はcultureの訳語とされ、地域的、ローカルな要素を含み、宗教・道徳・学問・芸術などの精神性を指すことが多い(川幡、2021)。それはラテン語culturaの「栽培・耕作」に由来する。一方、文明(Civilization)はラテン語civis(市民)に由来し、「都市化」が原義となる。これは技術・機械の発達などの物質性の側面を持ち、地域性が薄く、普遍的な場合が多い(図1)。わかり易い事例をあげると「現代の地球環境問題である二酸化炭素(CO2)やオゾン層問題は、全世界に遍く影響が及び、原因にも普遍性があるので、典型的な文明の課題」と言える。

このような判定基準に基づくと、cultureは農耕開拓時に、civilizationは都市の誕生時に開始したと言える。耕作(culture)は、初期には局地的だったが、世界各地で耕作が行われるに至り普遍的となった、これにより食料生産力は飛躍的に増大した。そこで、これは「農業革命」、すなわち第1の文明革命になった。次の「産業革命」はワット蒸気機関で代表される文明革命である。革命以前まで、物を移動させるには、人やウマが働く必要があると人類は考えてきた。しかし、別々であると認識してきた「火」、「水」、「鉄」の3者を合体すると、「熱」が「仕事」へ変換されることに気づいたのが「産業革命」である。これをさらに探求することで「電気、光、磁力エネルギー」の理解と利用に至った。

コンピューターが主導した第3の「情報革命」は20世紀に起こった。「半導体の集積率は18か月で2倍になる」というムーアの法則が1965年に提唱された。この進歩は、驚くべきことに半世紀も継続した。半導体が産業機器の隅々にまで組み込まれることで、人間の活動範囲は記憶・学習領域まで広くなった。人間は、コンピューターの自動プログラムなどを介して、間接的に影響範囲を拡張した。その結果、大量の物質・エネルギーが利用・消費され、これが世界的規模での環境負荷を増大させてしまった。

人類は現在80億人となり、地球の隅々まで人間であふれるようになった。そしてついに、人類活動は、「地球温暖化を産業革命前と比べて、平均気温の上昇を2.0℃以内しないと、地球上から99%のサンゴ礁が消滅してしまう」という環境の限界点の近傍まで膨れ上がった。化石燃料由来のCO2を実質ゼロにして、再生エネルギーに転換する「2050年カーボンニュートラル」は、人類史上特筆すべき第四の革命で、AI(人工知能)の発展を伴いながら、人類の社会を大きく変えようとしている。

文明は、これまで公害や地球環境問題を引き起こすなど大きな欠点もあったが、その最大の功績は人々の命を救ってきたことである。文明の発展により、人類の平均寿命は飛躍的に伸びた。

4. 直面する5つのカオス

現在、第4の文明革命の達成のために世界が一致団結、協力しようという骨組みができたのは画期的であると評価できる。しかし、その実現性に疑問を呈する人もいる。それは、人類の目の前に以下の5つのカオス(混沌)、すなわち解決すべき難問が存在しているからである:①気候変動、②海洋酸性化、③金属汚染、④アンモニア、⑤考える力。

カオス1:地球温暖化に伴う気候変動

2023年の夏は、地球温暖化が急速に進行していることを実感できた猛暑の夏となった。2020年、日本政府は「パリ協定(気候変動問題に関する国際的な枠組み)」に積極的に参加し、「地球温暖化を産業革命以前と比べて2.0℃以下に抑える努力をする」との目標を宣言した。さらに「可能なら1.5℃に抑えたい」との希望を付け加えた。

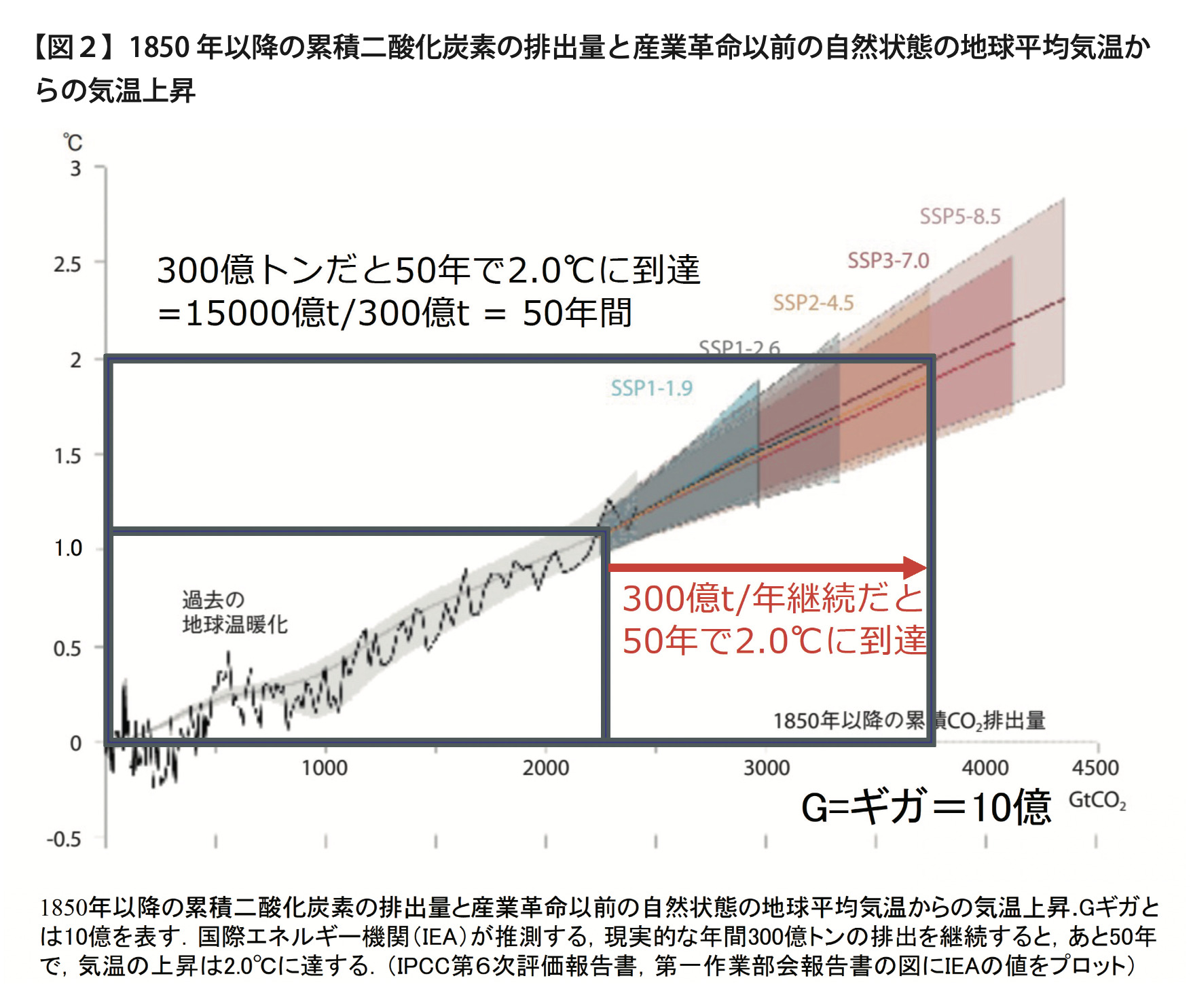

「地球平均気温の0.5℃の違いが重要」らしいが、どれほどの違いだろうか? 現時点でも、産業革命以前と比べてすでに1.1℃温暖化しているので、実際には、今後わずかな上昇しか許されていない(図2)。1℃の差は、室内エアコンで設定する場合には、さほど変わらない、しかし、その半分の0.5℃差であっても、世界の平均気温での2℃プラスと1.5℃プラスの違いは全く異なる世界をもたらす。平均気温2℃プラスの場合「この世の終わりのような非常事態」が出現すると推定されている。たとえば、洪水の影響を受ける世界の人口は、1.5℃だと現在の2倍だが、2℃だと3倍になってしまう。小麦の収穫量減少も、1.5℃なら9%ですむが、2℃だと16%に激増する。サンゴ礁の消失に至っては、1.5℃でも80%程度と厳しいが、2℃だと99%と、ほぼ完全に世の中から消滅してしまう。

気候変動に関してティッピングポイントという概念がある。これは、物事がある一定の条件を超えると一気に拡がる現象で「転換点」と訳されてきた。気候学者は、この転換点を過ぎると気候変動が一気に進む恐れがあると指摘しており、この2℃がティッピングポイントとされる。そのため、「可能なら1.5℃に抑えたい」との希望は妥当であったが、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2021年の夏に「2040年頃に1.5℃に到達してしまい、2018年の想定より10年ほど早くなるだろう」と表明した。

IPCCでは、化石燃料の放出に関していくつかのシナリオが想定されている。日本エネルギー研究所による将来の全世界のエネルギー消費予測では、想定される「現実的なプラン」の場合、新興国での総排出量が現時点より増加する。そこで、2050年の石油需要は現状以上に増える可能性が高い(図2)。このケースはIPCCによる高位安定化シナリオ(RCP 6.0)に近い条件となり、今世紀末に平均気温は2.2℃、pCO2は720〜1000ppmまで上昇してしまう。この場合、確実にティッピングポイントを超えてしまうことになる。

カオス2:海洋酸性化

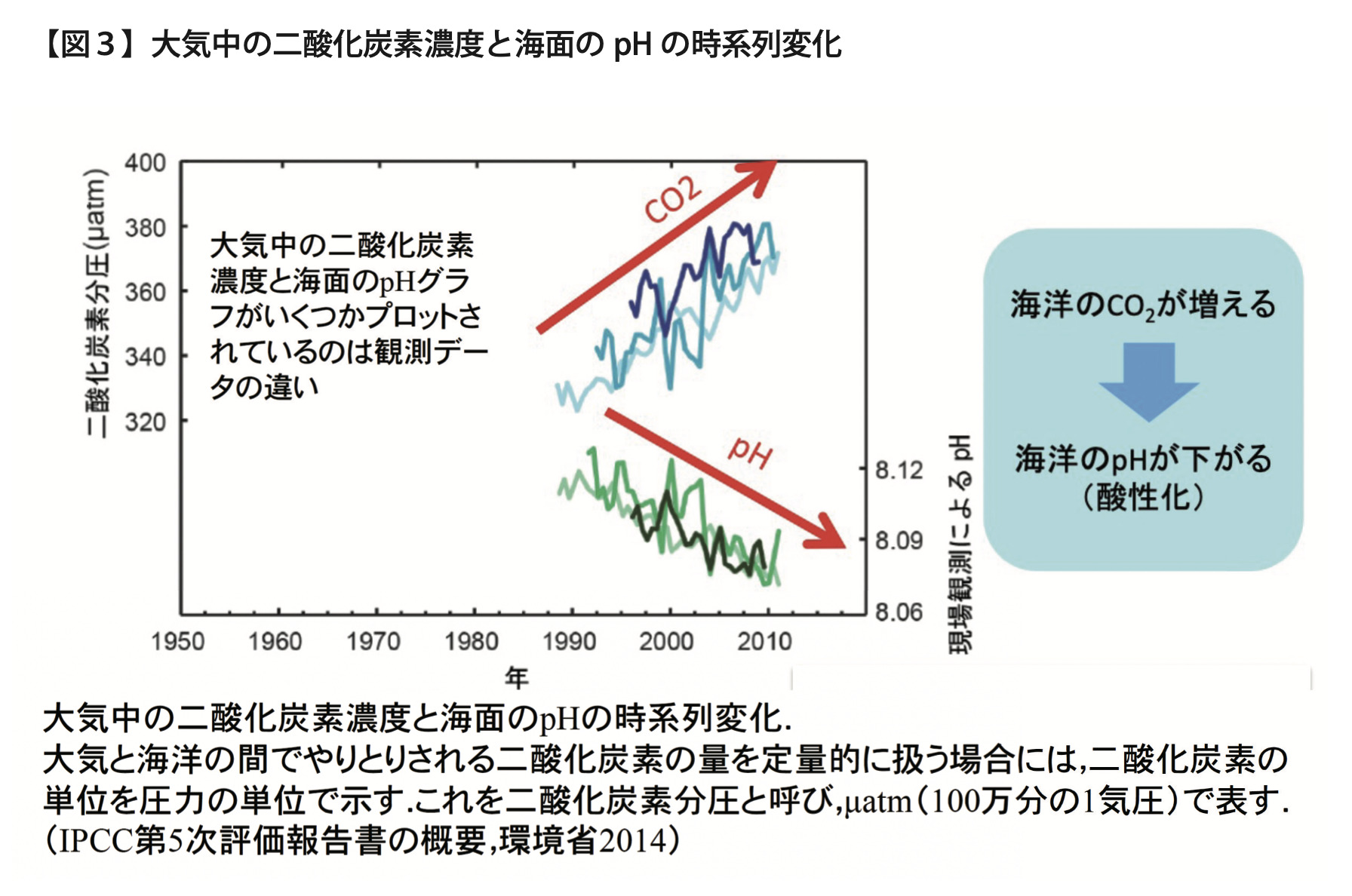

CO2の排出に伴う「双子の悪魔」と呼ばれているのが、地球温暖化と海洋酸性化である。後者は21世紀後半から深刻となる。現在、人類は外洋域を変更する能力を有していないので、その脅威は全海洋に及ぶ。その進行過程は以下のとおりである。

現在の海面付近の海水のpHは8.06でアルカリ性であるが、大気中の二酸化炭素濃度が700 ppm(百万分の1)へと上昇すると、CO2は酸性化気体なので、海水のpHは7.860へと下がってしまう。このpHの値が下がる現象が「海洋酸性化」である(図3)。

石灰化生物である円石藻、有孔虫、サンゴ、貝、ウニなどの棘皮(きょくひ)動物、翼足類は炭酸塩(CaCO3)の骨格や殻を作る。しかし、海水のpHが下がると石灰化生物は炭酸塩を作り難くなり、これがさらに悪化すると炭酸塩は海水に溶解してしまう。

主要な炭酸塩には方解石、アラレ石の2種類があるが、アラレ石の方が不安定である。アラレ石をもつサンゴ、翼足類、真珠などは海洋酸性化の影響を受けやすい。アラレ石の溶解は、2030〜2040年頃に北極海や南極海周辺海域で始まり、2050年までに北極海全域、2095年までに南極海全域へと拡大すると予想されている(IPCC, 2013)。

海洋酸性化は貝殻などを形成する能力に影響を与えるので、カキ、ハマグリ、ウニなどの商業的に重要な海産物の生産量が減る可能性が高い。また、海洋酸性化が食物連鎖に影響すると、魚の生態系も大きく変化し、水産業が損害を受け、サンゴ礁でも観光業などへの打撃が懸念される。

化石燃料を燃焼して排出したCO2の総量の約40%は、これまで海に吸収されてきた。この吸収は、陸上で生活する人にとっては、大気中の二酸化炭素を減らす効果があるので「深刻な温暖化をいくらか救済してくれた」と感謝されるかもしれないが、水中に生息する海洋生物にとっては、「将来、地獄の世界をわれわれにもたらすだろう」と非難されるであろう。

カオス3:金属汚染

人と地球にやさしいクルマとして、近年電気自動車が注目を浴びている。「電気自動車は走行時に温室効果気体であるCO2を排出せず、充電する電気を再生エネルギーから供給できればCO2排出はゼロとなる。ガソリン車のような音や振動がなく静かに走行し、災害時に車のバッテリーを使えば、これは非常用電源になる。」など、多くの利点が広告に書かれている。

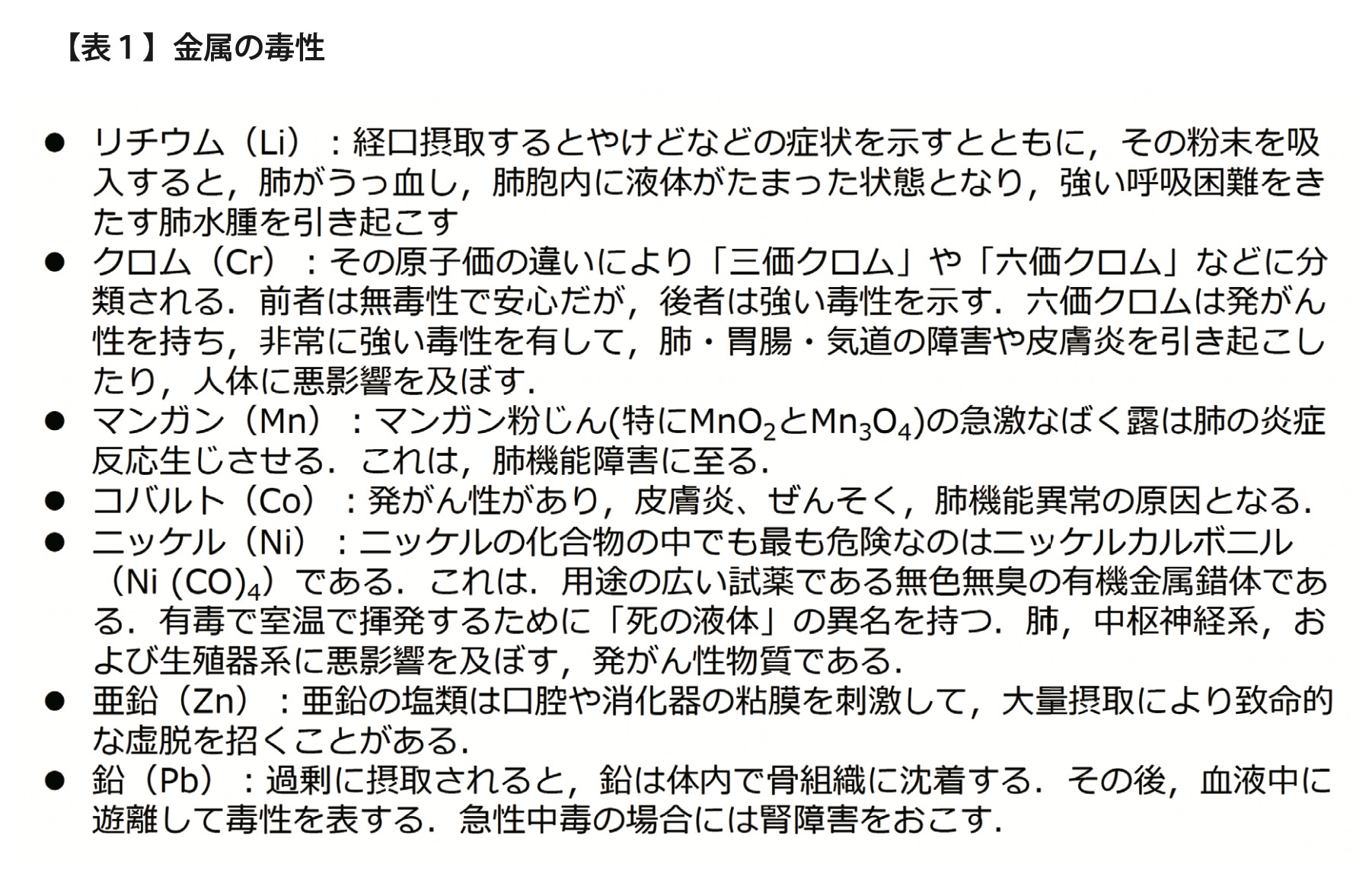

しかし、電気乗用車を1台作るには、リチウムが11kg、コバルトが14kg、ニッケルが27kg、銅が40kg、グラファイト50kg、アルミニウムや鉄やプラスチックなどの構造材が181kg必要となる。CO2は通常の環境中の濃度では無毒であるが、電気乗用車に使用される金属は基本的に毒性が強く、取り扱いを間違えると非常に危険なものが多い。例えば、コバルトは発がん性があり、皮膚炎、肺機能異常などの原因となる。一般的に亜鉛、マンガン、クロム、ニッケル、鉛などの重金属は、人体に有毒であることがよく知られているので、これらを扱う工場では厳格な規則の下、製品の製造が行われている(表1)。

一方、リチウムは原子番号3の軽金属に分類されるが、これも猛毒である。経口摂取するとやけどなどの症状を示すとともに、その粉末を吸入すると、肺がうっ血し、肺胞内に液体がたまった状態となり、強い呼吸困難をきたす肺水腫を引き起こすことがある。リチウムイオン電池は繰り返し充電可能であるが、電池が劣化すると、電池内部の電解質が酸化してガスを発生させる。その状態で、何らかの衝撃が加わると発煙や発火を起こし、火災につながる。実際、EV車が炎上した場合、一度鎮火してもバッテリーの発熱により再燃してしまうため、事故処理の難しさが指摘されている。

リチウムイオン電池を生ゴミなどと一緒に出すと、ゴミ収集車や集積場で出火することがある。そこで、電器店などに置かれている回収ボックスに持ち込むよう促されている。電気自動車の廃車以降は、金属はすべてリサイクルされる必要があるが、これはまだ確立されていない。電気自動車の社会は「金属の社会」と言える。毒性の高い金属の環境への影響をきちんと管理できる社会システムの確立が必須である。

カオス4:アンモニア

アンモニアは、 分子式がNH3で表される無機化合物で、温常圧では無色の気体で、特有の強い刺激臭を持ち、水によく溶ける。これは化学工業では基礎的な窒素源として重要である。アンモニアには炭素が含まれないので、燃焼してもCO2が排出されない。

国際エネルギー機関(IEA)によれば、アジアの電源構成に占める火力発電の比率は70%以上で、CO2の排出が課題となっている。CO2の排出を抑えるため、石炭火力発電でアンモニア燃料を混ぜて燃やす試みが進行している。日本の石炭火力発電において2000万トン(全体の20%)のアンモニアを混燃した場合、4000万トンのCO2排出量が抑制できると計算されている。しかし、このアンモニア量は世界の貿易量に匹敵すので、非現実的だとの指摘がある。

現在、工業的に合成された世界のアンモニア生産量は年間2億tで、その87%が肥料の原料となっている。世界の全人口の40%程度が、アンモニアに由来する化学肥料によって栽培された食料に依存している。そこで、日本が大量のアンモニアをCO2排出削減目的で使用すると、食料生産が逼迫するという、別の重大な問題が生じてしまう。

カオス5:考える力

人工知能(AI)が、飛躍的にその能力を増大させていることは周知の事実である。コンピューターも「考える」時には、膨大なエネルギー消費することを述べたが、AIの活用が増えるとエネルギー不足を招くとの不安は、近い将来現実のものとなろう。

「考える」に関しては、別の大きな問題がある。これは、ヒトの脳が過去3万5000年の間に縮小していることである。ホモ・サピエンスの脳は昔は最大で平均1450ccあったが、現代の人の脳は平均1350ccである。脳容量の減少は、体重の減少と並行しているらしいとの指摘がある。一方、ヒトがホモ属に進化してから、ホモ・ハビリスによる道具の発明、ホモ・エレクトスによる火の利用が始まったが、これらは脳容量の増大を伴っていたと考えられている。それが正しければ、逆に、脳容量の減少という現実に直面すると不安が生まれる(図4)。

体のサイズを規格化して比較すると、現在のイヌの脳は、オオカミの脳のおよそ2/3の大きさまで縮小した、人間に飼い慣らされる過程で、脳は小さくなった。体も、ほとんどの品種で小型化した。飼われる生活環境では、寝る場所や食べ物は人間からもらえるので、イヌが大きな脳を維持する必要性が薄れた。同様の脳容量の減少はその外の家畜にも観察されている。家畜となった動物は近縁の野生種に比べて、脳が小さく、ニューロンの数も少ない。

現代を生きる私たちは、「自分たち自身を飼い慣らす」ような生活に順応したのかもしれない、すなわち、近い将来、人類が生み出したAIに、ヒトが飼い慣らされることで「脳はさらに縮小し、考えない生活はとても幸せ」と感じるヒトが増えるかもしれない。AIの業界では「AIの2045年問題」がクローズアップされている。2045年にAIの総合的な能力がヒトの考える能力を上回ると言われている。

5. 将来有望な再生エネルギー、地熱発電

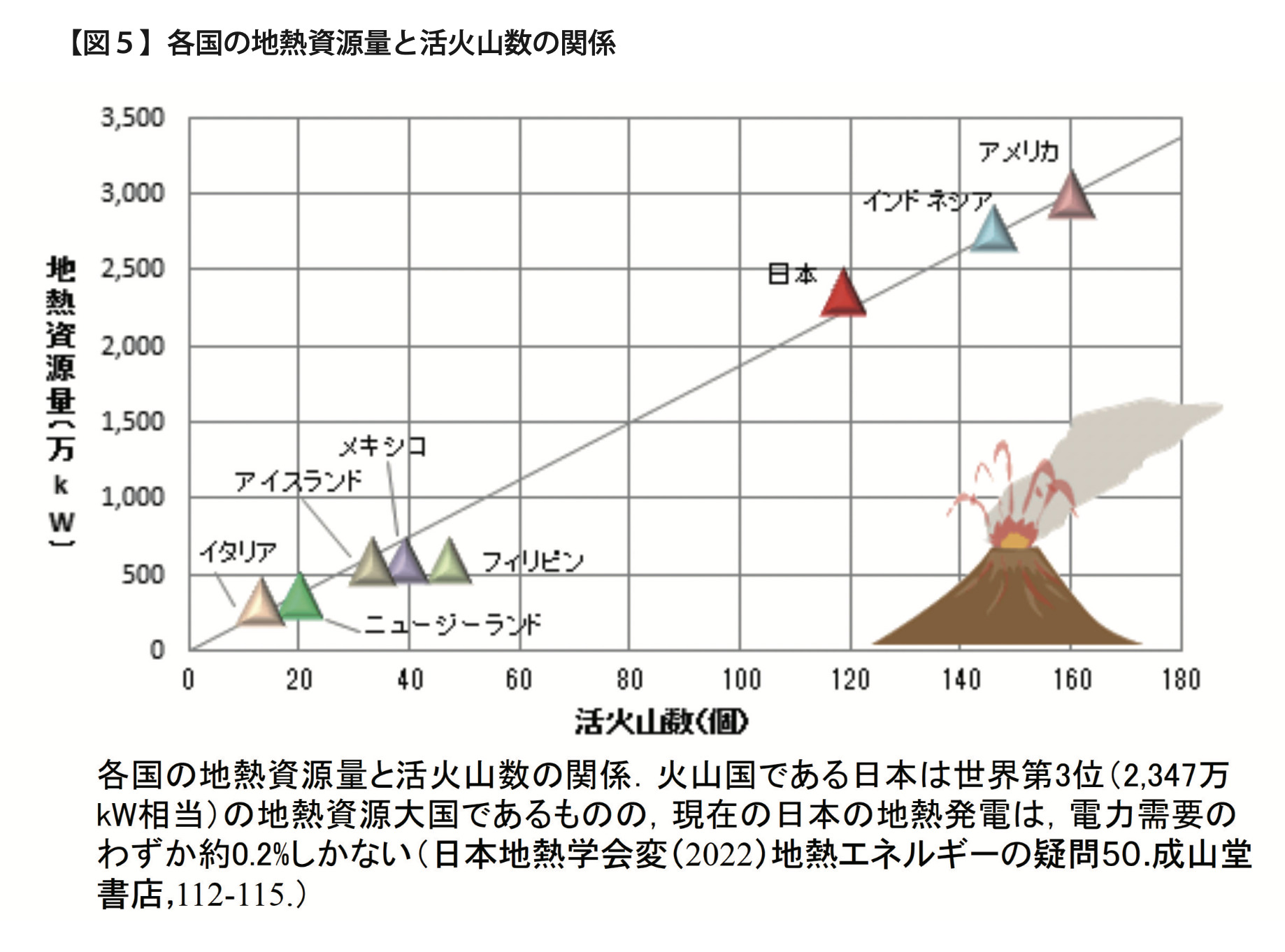

これまで、気候変動に関係する5つのカオスを紹介してきた。特に再生エネルギーに関しては、日本ではほとんど利用されないが、地の利を生かした方法があるので紹介しよう。これは地熱発電である(図5)。

これには大きな利点がある。①地熱発電では、自然が生み出す蒸気を使用して発電が行われるので、太陽光・風力発電(再生可能エネルギー)と比べても温室効果ガスの著しい削減が見込める。特に、太陽光・風力発電は、昼夜・季節・気象変動に依存するのに対し、②地熱発電は安定性に優れる。火山国である日本は、アメリカ、インドネシアに次ぐ③世界第3位(2,347万kW相当)の潜在的な地熱資源大国である。現在、全国の地熱発電所の発電設備容量の合計は約54万kWであるが、これは全国の総発電量(2,472GWh、2019年度)と比べると、わずか約0.2%にとどまっている。また、地熱発電の実績を基にすると④施設も含めた地熱システムの利用は長寿命であることが利点である。⑤また、地熱発電は地産地消の分散型エネルギーなので、集中型エネルギーの供給と補完することで、災害時などのリスクの分散が可能となる。

地熱発電では、マグマの熱で温められた熱水が利用されるが、この熱水は温泉水とは全く別の水である。温泉水は通常1気圧程度の条件で利用されるので、100℃で沸騰してしまう。一方、地熱発電が利用する200℃以上の熱水は高圧の状態で地中に存在している。火山地帯の地下には、高温熱水の上昇をおさえるキャップロックと呼ばれる帽岩(Cap rock)が熱水の貯蔵場を上から覆っている。この帽岩を掘削して、その下にある高温熱水を利用するのが地熱発電である。蒸気と共に噴出した熱水は、その熱を利用した後には、還元井と呼ばれる井戸を通じて地下深くに戻される。このように地熱発電はとても環境にもやさしいシステムである。日本政府は2050年には日本の発電の14%を地熱発電が担うことを目標としている。

これまで地熱発電には幾つか支障があった。①「国立公園問題」とは、地熱資源の潜在地域の80%以上が国立公園特別保護区・特別地域にあったため、「環境保護」が優先され、開発へのハードルが高かったというものである。しかし、昨今の急激な温暖化により、このままでは、保護すべき森林生態系そのものが変化してしまう。②周辺地域での「温泉への影響問題」も支障となってきた。しかし、上の述べたように、温泉が利用するのは温水、地熱発電所が利用するのは高温熱水で全く異なる。1966年以降、50年間にわたり発電を続けている地熱発電所においても。周辺地域で温泉影響問題は生じていない。③「発電コスト」が高価であると指摘されてきたが、地熱発電の発電熱効率を上げることにより、以前の数分の1位まで下がると予想されている。「火山大国」である日本が「地熱大国」となることで「再生エネルギー大国」となることが期待される。