1. 世界共通の課題

災害医療分野のDX

災害医療は我が国においては1995年の阪神大震災を契機に拓かれた比較的新しい分野だ。新しい分野であるため改善が必要だが、改善するためには測定しなければならない。測定するためにはデータが必要だ。したがって、災害医療をデータ化するための取り組みを進めて来た。

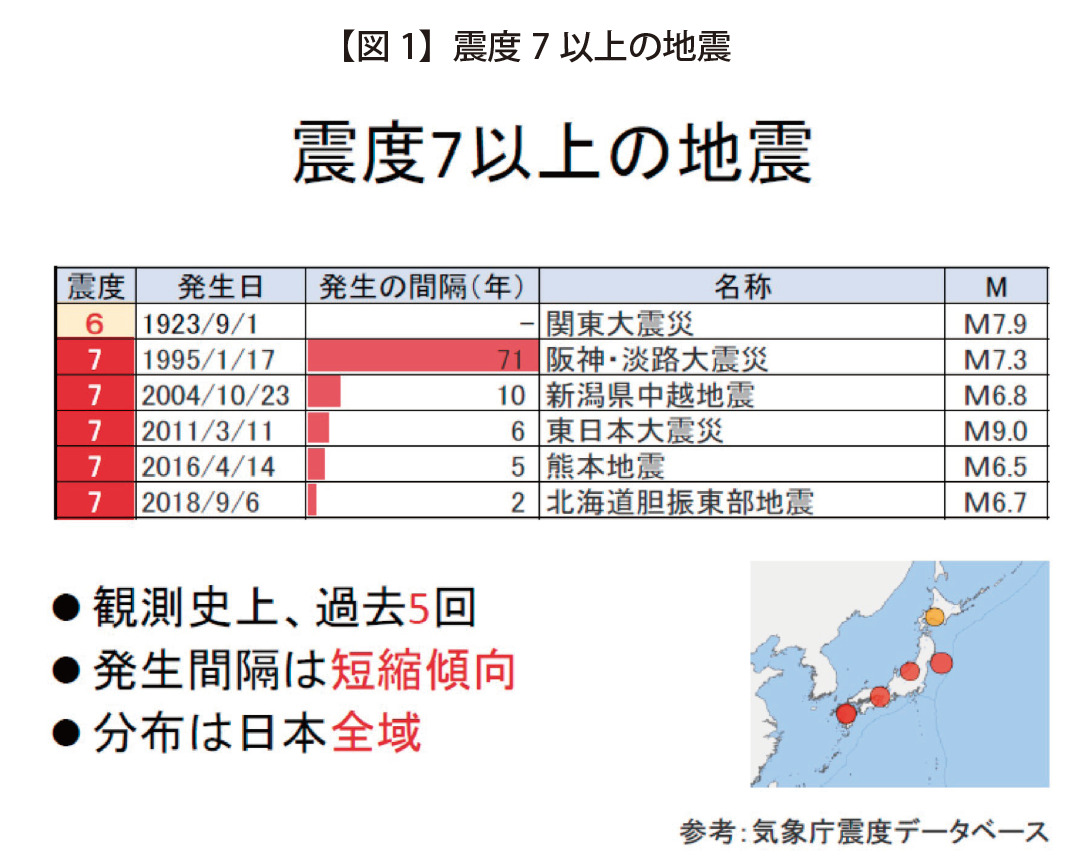

最近、日本では災害が増加している。図1は震度7以上の発生頻度であるが、発生の間隔が短くなっているのが分かる。首都直下型の南海トラフ地震がいつ起きても不思議ではない。

世界でも気候変動に伴って、豪雨災害や水系災害が増加している。その中で、世界共通の認識は、医療の分野もDX(デジタルトランスフォーメーション)に向かう必要があるということである。しかし保健医療現場のリアルタイムのデータ収集は容易ではない。現在、世界的に感染が広がるコロナの状況下でも、保健医療現場からのリアルタイムのデータ収集が課題になっている。

平時でも難しいDXを防災領域で推進するのは困難を極める。災害現場は電気や通信のインフラが途絶えた環境だからだ。仮に災害専用のシステムを構築しても、それを使いこなすための訓練が追い付かず、実際の災害時に使えないということが起こる。また災害専用のシステムがいくつも構築されてしまっては、情報が分散し全体像がつかめなくなってしまう。すなわち標準となるシステムが確立される必要がある。

日本の災害医療の中には、世界でも突出した部分がいくつかあり、日本式がWHO国際標準として採用された実例がある。本稿ではその事例を紹介する。

日本の災害医療の歴史

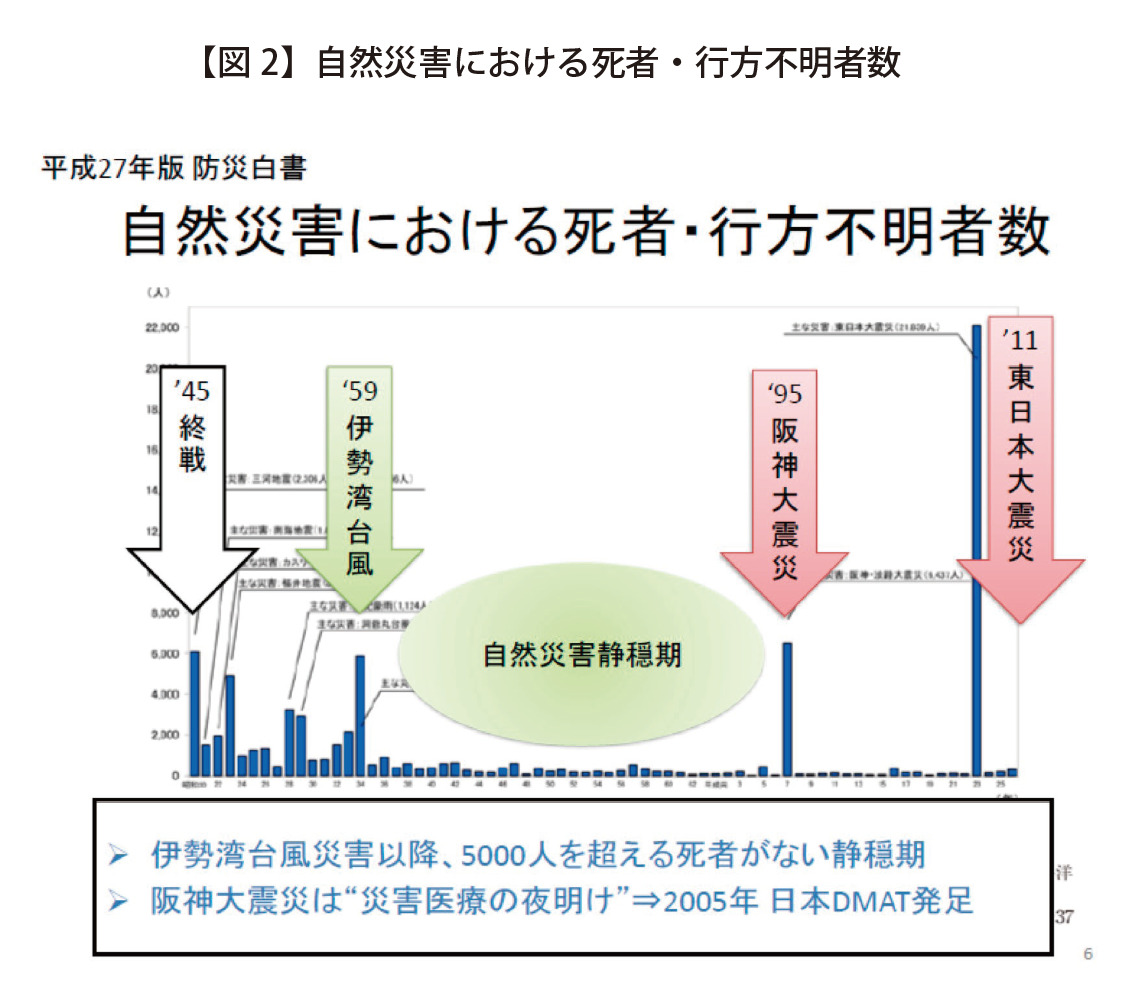

日本では戦後、1954年に伊勢湾台風による大災害発生後、大災害のない自然災害の静穏期があった。この間に日本は奇跡的な経済成長を遂げ、医療も大きく発展した。その時代に発展した救急医療は、たとえば交通事故が多い時代であったため交通外傷医療として発展していった。災害医療への注目は皆無に等しい状況であった。

日本の災害医療が夜明けを迎える契機になったと言われているのが1995年に発生した阪神大震災である。3連休明けの1月17日午前5時に発生したため、多くの人が自宅におり、多くの人が倒壊した建物の中で圧死した。

その中で、関係者に強烈な教訓を残したのが“防ぎえた死”の存在であった。ある大学生は建物に下半身を挟まれ、ヘルメットを渡せば自分で被る、水を渡せば自分で飲める状況だったが、ようやく到着した救急隊がジャッキ等をつかって引きずり出した途端に心肺停止となり死亡した。直前まで意識があった青年が救出直後に死亡したことは衝撃的な出来事だった。今でこそ建物に挟まれていた下半身に血液が循環せず細胞が壊死し、救出された途端に血液循環が回復して細胞から漏れ出た電解質等が原因で心肺停止になる圧挫症候群、クラッシュ・シンドロームと理解されているが、当時はこの病態を知る日本の医療従事者はほぼいなかった。このような患者を救うためには、医師は病院で患者を待つのではなく、現場に出て患者を救わなければいけないことが医療関係者の間で認識されるようになった。それを受けて、Disaster Medical Assistance Team(DMAT)という災害医療チームが10年かけて結成された。阪神大震災が災害医療の夜明けと言われる所以である。

現在、DMATのメンバーは全国で1万6千人が養成されている。DMATのメンバーは、災害が発生すれば、病院を飛び出して災害現場で救護活動を行うのが常識となっている。

被災地本部の役割と課題

災害とは、現地の対応能力を超えて外部からの支援を要請する必要がある状況や出来事のことである。そのように災害を定義すると、支援する側とされる側(受援)があることが一つの特徴になる。現場には様々な支援者が集まり、受援側にも警察、消防など様々な機関がある。現場に集まった様々な団体の一つ一つがシステムであり、消防なら消防のシステムということができる。現場では様々なシステムを即時的に立ち上げて一つのシステムを構築するということが求められる。

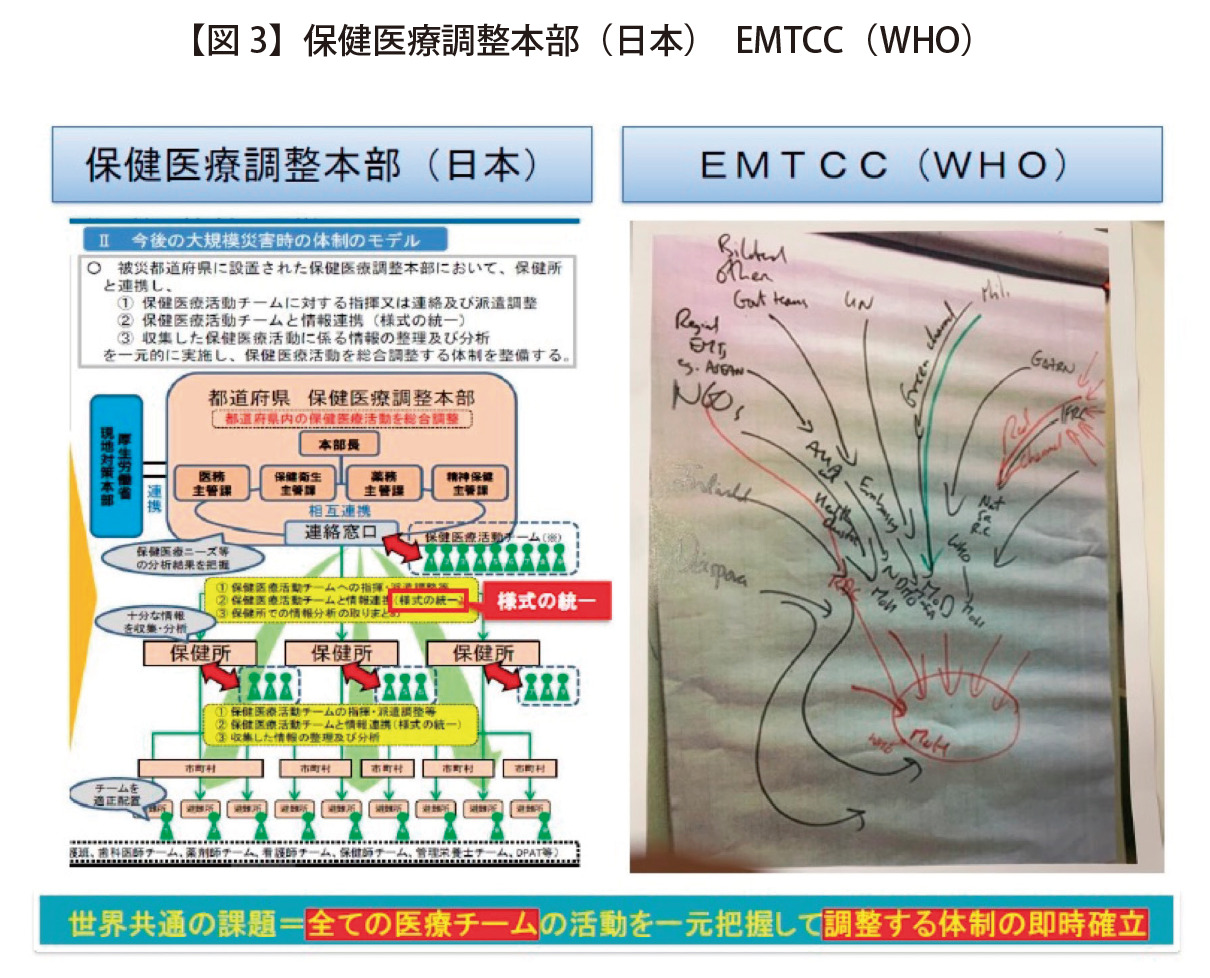

このような現場において必要になるのが本部になる。日本では保健医療調整本部という言い方をする。災害医療チームだけでも、DMATのみならず、日本医師会によるJMAT、精神科医により編成されるDPAT、大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会(JRAT)、ピースウィンズ・ジャパン、国境なき医師団など無数の団体がある。そのような無数の団体が被災地に一度に終結する。それら医療チームを被災都道府県の中に設置される被災地の本部が一元把握して、即時的に調整体制を確立しなければならない。そして効率的に被災医療救護を傷病者に届けなければならない。しかし、現実的には非常に難しい課題がある。

図3の右側は世界保健機関(WHO)の研修で使用された図である。ある地域で災害が発生すれば、世界中から医療チームがやって来る。図中の下にある丸印は被災国の保健省(Ministry of Health)を表す。被災国保健省に向けて入国する医療チームもあれば、赤十字のように独自のチャンネルで入国する医療チームもある。軍隊の医療チームは保健省ではなく防衛省などを窓口とするグリーンチャンネルから被災地に入る。軍隊の医療チームは、保健省ではなく防衛省と連携することが少なくない。したがって、世界中から駆けつける様々な医療チームをどう統制するかという課題がある。どんな災害現場でも共通するのは、被災現場に駆け付ける多様な医療チームに対していかに即時的に調整体制を構築するかが課題である。

さらにデータに関連してもう一つ課題がある。世界の防災関係者が共通的に追い求めている課題は、いま、どこにどのようなニーズをもった被災者が何人いるか、すなわちニーズ別の人数とその地理分布をタイムリーに把握する方法である。災害現場は混乱していてデータ収集は容易ではない。データの提出を求めるためには、現場に報告者を配置しなければならない。その報告者に対しては、簡便に報告できる技術を提供しなければならない。最終的には、報告されたデータを被災者の支援に繋げる仕組みにしなければならない。

2. 世界共通の課題に対する世界および日本の対策

災害診療記録と診療日報様式

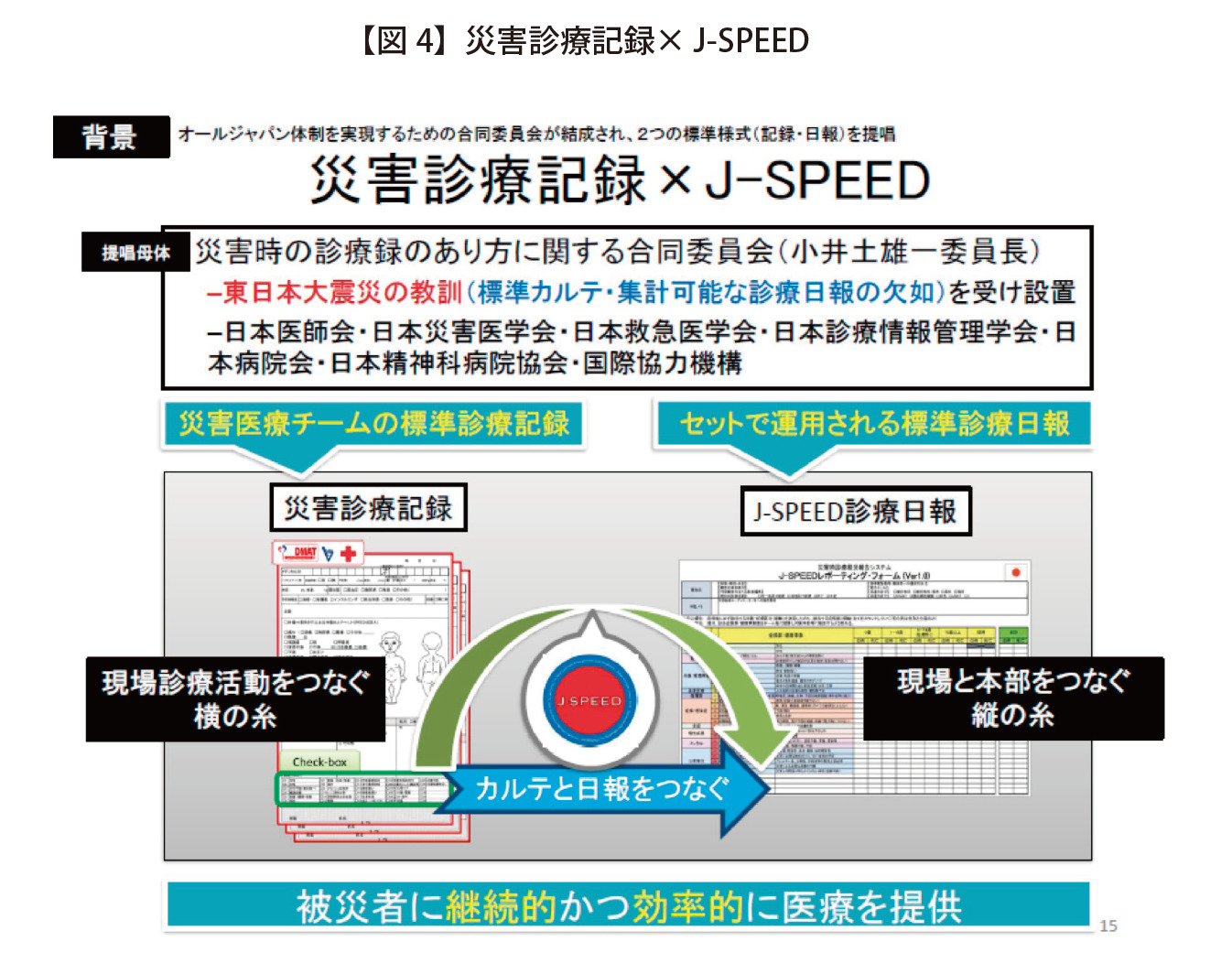

日本の災害医療分野では、「診療情報管理」という側面からこの課題にアプローチしている。カルテなどの情報管理に関する分野である。発展のきっかけとなったのは2011年に発生した東日本大震災である。当時、多くの災害医療チームが被災地に駆けつけて医療救護を行った。ただ当時は標準的なカルテ様式がなかったため、団体ごとに異なるカルテ様式を使用していた。そのため、避難所などに様々なカルテ様式がたまってしまうという事態が発生した。結果的に災害医療チーム間でのカルテの引継ぎに失敗した。時間の経過とともに医療チームは入れ替わるので、カルテの引き継ぎができず、患者に継続的な診療を提供できなかった。

更なる課題として、診療活動後に本部に報告する報告日報の様式が確立されていなかったため、本部は被災地でその日どんな症状の患者がどこで何人診療されたのかを把握できなかった。

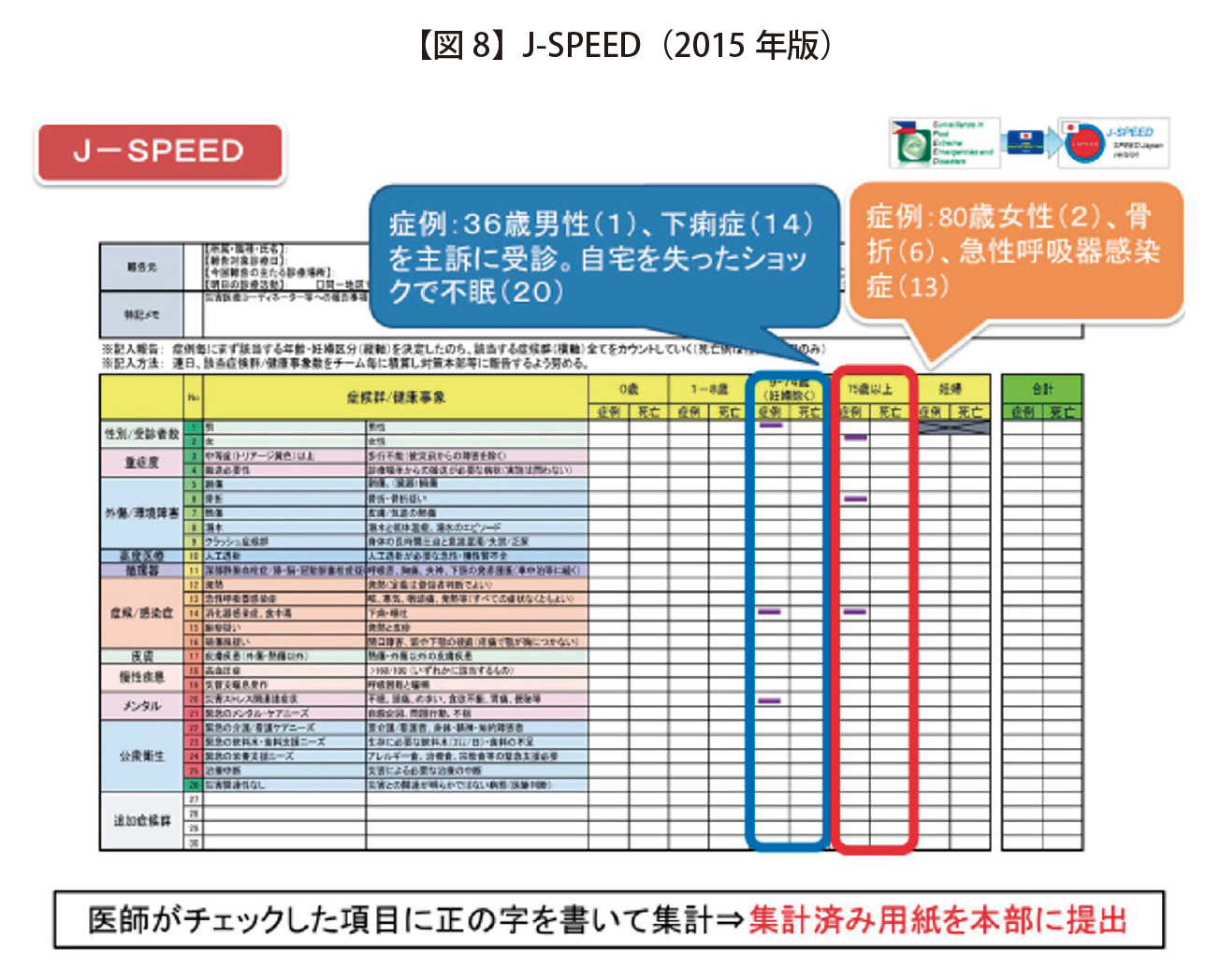

この出来事を教訓化しようとする大きなムーブメントが起きた。小井土雄一DMAT事務局長を委員長とする「災害時の診療録のあり方に関する合同委員会」が設置され、関係団体が結集して「災害診療記録」というカルテ様式を提唱した。またJ-SPEEDという診療日報様式も同時に提唱された。この2つの様式の開発では、まず災害診療記録(カルテ)は比較的スムーズに開発が進捗した。一方、診療日報様式を作るのに4年ほどかかった。どのようにJ-SPEEDという診療日報様式が開発されたかについて述べたい。それに先立って、国内と国際の災害医療チーム体制について述べることにする。

図5の右側(赤色)は、国内の体制である。国内で災害が発生すると厚生労働省が管轄するDMAT等の災害医療チームが出動する。DMATが発足したのは阪神大震災の10年後の2005年であるが、今や養成隊員数1万5千人を超える巨大な医療チームだ。一方、図5の左側(青色)は、海外で災害が発生した場合には外務省が管轄し、独立行政法人国際協力機構(JICA)が所管する国際緊急援助隊(Japan Disaster Relief (JDR))が出動する。JDRの発足は1987年と、実は国内のDMATよりも歴史が古い。したがって、日本の災害医療の原点は国際緊急援助隊(JDR)にある。

阪神大震災を経験し日本でも災害医療の必要性を認識した際にDMATが結成されたことはすでに述べたが、設立当初はJDRの教本を使用して研修が行われた。JDRとDMATは行政的には外務省と厚労省が各所管する別チームだが、災害医療関係者の多くはJDRとDMATの両方の災害医療チームに所属しており人材ベースで知見が交流する体制になっている。

フィリピンのSPEED方式

JDRは震災の翌年の2012年にJDR電子カルテの開発に着手した。この際、JDRのメンバーはJDR専用システムではなく、災害医療分野における標準的な電子システムを確立させ、広く国内外で共有できるシステムの構築を目指した。また、カルテを記載すれば同時に集計報告ができるシステムを作成することを考えた。

この報告方式について世界中の手法を探索する中で見つけたのがフィリピンで使用されていたSPEEDであった。A4一枚の様式に、災害時に問題となる健康事象が1. Fever発熱、2. ARI咳・喉の痛み(呼吸器感染症)などのように症候の組み合わせ、症候群によって定義されており、同日に診療した当該患者数を記載する非常にシンプルな様式であった。また通常、Surveillanceと言うと、感染症中心になってしまうが、フィリピンのSPEEDにはFracture骨折が含まれている。なぜFracture骨折が含まれるのか、フィリピンの災害医療関係者に伺うと骨折が多ければ、外傷医療チームを呼び、感染症が多ければ、公衆衛生チームを呼ぶ。つまり、医療資源を適切に配分するためだった。SPEEDによるデータ収集後は、誰がどんな対応をするかという次の段階での行動が決定しており、被災者支援に繋げる仕組みが確立していた。以上がフィリピンのSPEEDの本質であった。大変シンプルな様式で、これならば世界中の災害医療現場で使用できると直感した。そしてSPEED方式の日本版をJ-SPEEDとして開発するアイデアが生まれた。

しかし当時、このアイデアを国内災害医療関係者と共有したが、全く合意が得られなかった。そもそもフィリピンのやり方が日本で通用するのか。主な反対意見として、医療関係者からは1.Fever発熱という症状と、2.ARI呼吸器感染症や12.Fracture骨折という病名が混在していることが違和感につながっていた。また感染症専門家からは、平時から利用しているSurveillance Systemがあるので、民間の医療チームがJ-SPEEDを立ち上げると両者の整合性がとれなくなるとの懸念が示された。

状況に変化をもたらしたのは2013年にフィリピンで発生したスーパー台風災害であった。東日本大震災後、初めて国際緊急援助隊が派遣された。東日本大震災時の支援に日本が恩返しする番だということで、大変な熱気の中でJDRのミッションが進んだ。

最大の被災地となったレイテ島のタクロバンではヤシの木がなぎ倒されるほどの暴風雨と高波によって多くの建物が倒壊し多数の犠牲者が出た。電気、ガス、水道などのライフラインが止まり、住民は茫然自失の状況にあった。救助隊が現地に到達することさえ難しい状況だった。JDRはまず成田からマニラに飛び、セブ島を経由してタクロバンには陸路や水路で向かった。先遣隊として選抜された3名は小型チャーター機でタクロバンに入り、そして、診療地点を決定するなどの任務が進められた。筆者も先遣隊の一員として活動した。筆者にとってはこれが初ミッションだったが、筆者以外の2名は数々の国際緊急援助隊ミッションを経験したプロフェッショナルであった。しかしその2名をもってしても、衛星携帯電話も十分につながらない現場状況は極めて厳しいものであった。そういう中で、少しでもやることを見つけていき、徐々に仕事を任せてもらった。

最も効果的な仕事ができたのは本部での調整会議の場であった。被災地では必ず調整会議が開かれる。それは海外でも同様である。フィリピンでも世界中から集まった医療チームのリーダーが参集して会議が行われていた。ただ報告様式がなかったので、各チーム毎の報告は長く、数十のチームの報告が終わると最初のチームが何を言ったのかわからなくなっているような状況だった。そこで会議のやり方を変えるべきと提案した。フィリピンの地元ではSPEEDという様式を使用している、国際医療チームもSPEEDを統一された報告様式として使用したらどうかと提案した。会議の議長を務めるフィリピン保健省は即座に賛成してくれた。そこでSPEEDの用紙を各国際医療チームのメンバーに配布した。

SPEEDを実際に使用してみて、SPEEDがいかにすぐれているかを日本および世界の国際医療チームが理解していった。まず会議時間が短くなった。次に、データの集計が可能になった。医療調整会議のあり方が劇的に変化した。

J-SPEED方式の誕生

フィリピン巨大台風緊急援助の経験をもとに、J-SPEEDの国内での採用を提案したところ、理解が広がり、災害時の診療録のあり方に関する合同委員会での採択に繋がった。J-SPEEDを使用する場合、医師はまず災害診療記録上に印刷された発熱や骨折などのチェックボックスにチェックをし、その後、事務を担当するロジスティシャンがデータを集計して、診療日報に書き写し、本部に報告する。J-SPEEDは2015年に提唱され、2016年に発生した熊本地震において大規模に実用された。

合同委員会からの提唱とはいえ、当時、日本の関係者内でもJ-SPEEDを知る人はほとんどいなかった。J-SPEEDを災害現場にインストールするのは並大抵のことではなかった。DMATのメンバーでさえ、その多くがJ-SPEEDの災害診療日報について耳にするのは初めてであった。しかし、使用方法が簡単だったこともあり、J-SPEEDの使用が進み、地域別にデータが本部に集まるようになった。熊本地震以前は、本部は、災害医療チーム数、その活動場所は把握できていたものの、患者数までは把握できていなかった。ところが、J-SPEEDを採用した熊本地震以降は、患者数まで把握できるようになった。JDRのメンバーが国内でDMATとして派遣されており、J-SPEEDの元となったフィリピンのSPEEDがいかに優れているかを被災地各地で広めてくれたことで、J-SPEEDの活用が進んだ。

ただデータ収集だけでは現場は納得してくれない。収取したデータのタイムリーな活用が必要だ。J-SPEEDの21番の項目に緊急のメンタルケアニーズという項目がある。この項目を通じて自殺を図った患者の発生情報が本部に届けられた。本部はその情報をもとに災害派遣精神医療チーム(DPAT)に連絡をし、災害精神医療専門の医師が現場にピンポイントで駆けつけてくれることとなった。DPATは東日本大震災以降にできた比較的新しいチームで、人数も限られているが、J-SPEEDによって希少な専門支援資源をピンポイントで最も必要としているであろう方に届けることができるようになった。

データが集計されて初めて認識できることがある。熊本地震では災害医療チームが何チームも入れ替わって診療する中、阿蘇地区で消化器感染症の割合が増えていることがJ-SPEEDによるデータ集計で検知された。このことに気づいた県庁の医療政策課職員が直ちに阿蘇に衛生式材を送ることを決めてくれた。ノロウイルス感染の小さな集団が起き始めていたところだったが、適切な対処により大規模なアウトブレイクに至らずに済んだ。

ひとたび医療チームが派遣されると、医療チームをいつ撤収させるかというのは常に問題となる。被災者の人々は、医療チームがいてくれると安心だが、地元の医療機関の医師からすれば、患者が医療チームに行ってしまいかえって復興の妨げになることもある。撤収判断は被災県行政官が行うが、行政官は災害医療の専門家ではない。熊本地震ではJ-SPEEDにより、まず患者数が減少していることが確認できた。また、災害と関係のない患者割合が増加して全体の5割を超えたことも確認できた。それらのデータを見て、行政官は医療チームを撤収させる判断を行った。J-SPEEDによるデータ報告は支援者のためではなく、受援する医師や行政官のためにあることが分かる。多様な支援者が駆けつけて入れ替わりながら活動しても、報告の様式が統一されていれば、受援側の本部は支援者がどこで何をどれだけ行っているかを理解できる。

熊本地震ではJ-SPEEDは紙で運用され、集計負担が課題となった。そこで集計作業の応援を当時筆者が勤務していた産業医科大学の仲間に依頼した。様式が標準化されているので作業は被災地外でも十分に可能であった。この取り組みが、のちのJ-SPEEDオフサイト解析支援チームの設置につながっている。また熊本地震後にはスマートフォンアプリJ-SPEED+が開発された。これにより翌朝までかかっていた集計が即日可能となった。

現在、診療情報管理の4本柱と呼んでいるのが、カルテ様式『災害診療記録』、診療日報『J-SPEED』、さらに運用支援のためのスマートフォンアプリ、オフサイト解析支援チームである。この4つを使いこなして、災害時の診療情報管理が行われるようになった。

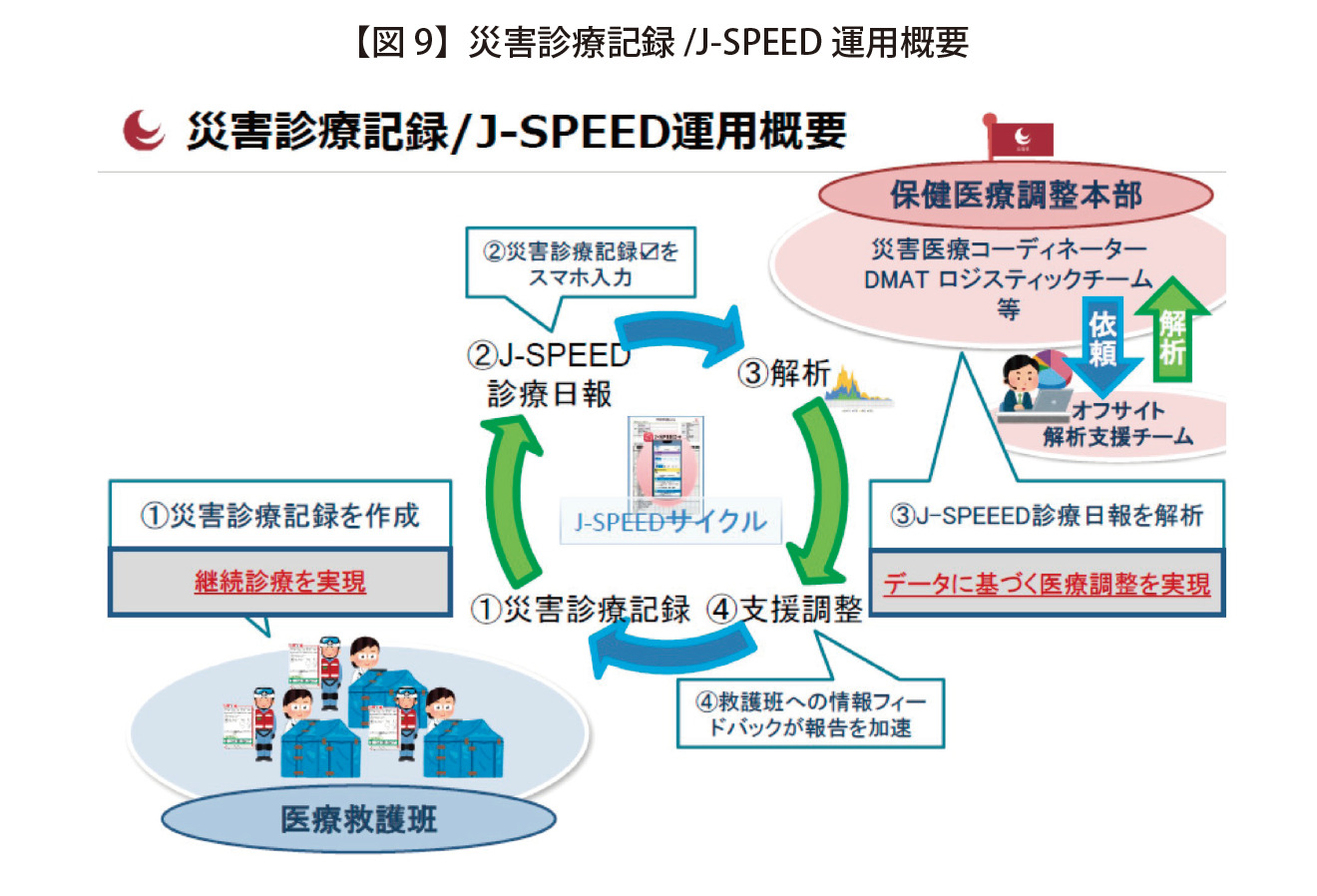

現在の災害診療記録/J-SPEEDの運用概要は図9の通りである。まず医療救護班が災害診療記録を作成する。それに基づき、J-SPEED災害診療日報をスマホに入力する。そして、被災地外にあるオフサイト解析支援チームがデータ解析を行う。そのデータ解析に基づき、保健医療調整本部が支援調整を行う。また、医療救護班へ情報がフィードバックされることで、医療救護班の報告に対するモチベーションアップにつながり報告が加速する。このような災害診療記録/J-SPEEDの運用をJ-SPEEDサイクルと呼んでいる。

J-SPEEDがもたらした様々な効果

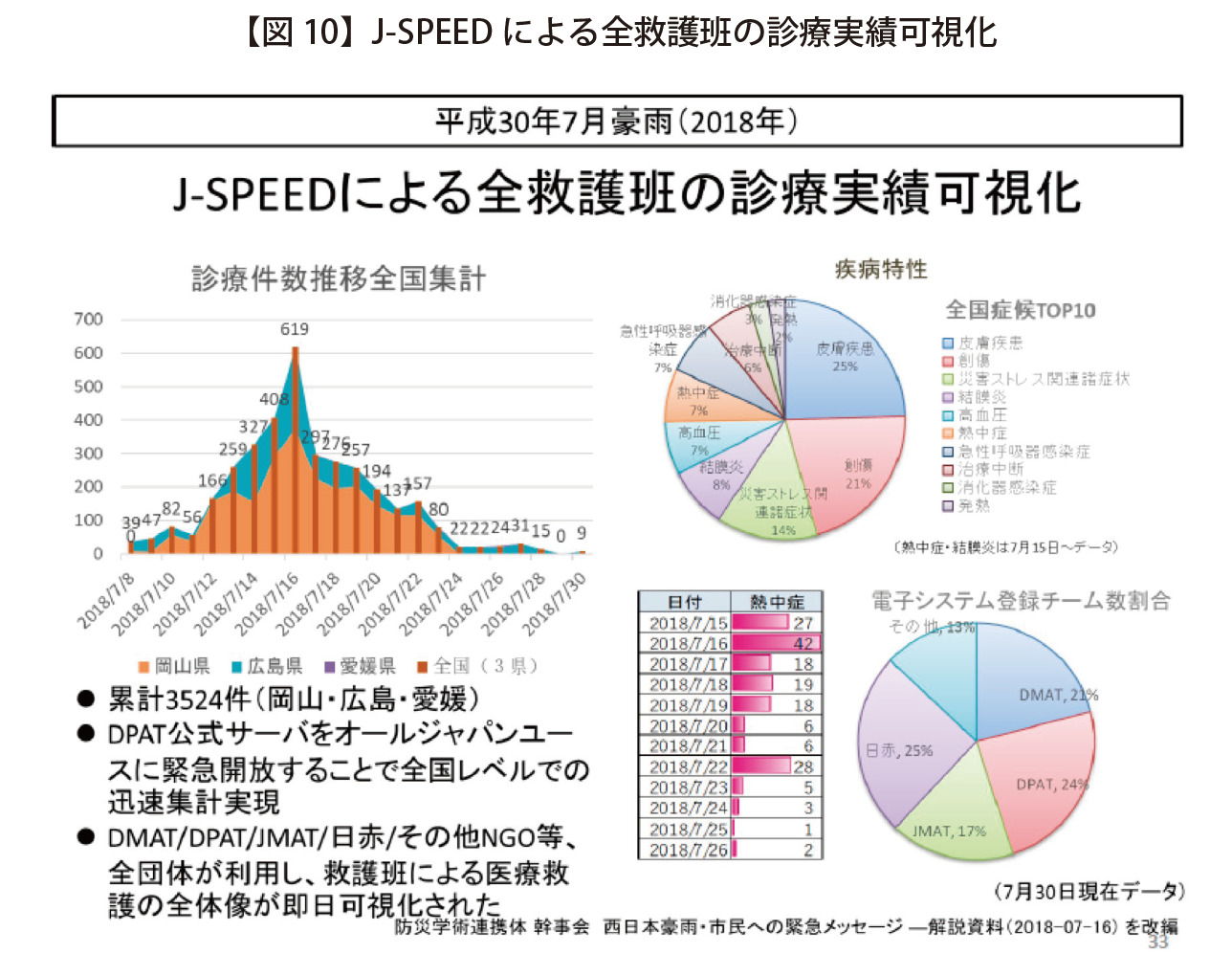

2018年に発生した西日本豪雨の際にも、図10のような詳細なデータがよりリアルタイムで本部に報告された。J-SPEEDの使用に付随して、医療チームのメンバーは各自スマートフォンを携帯するようになり、GPS機能により、医療チームの誰がどんな写真を撮ったかが本部で把握できた。医療チームの移動経路のデータも収集できるので、通行可能な道路の情報も本部で収集できた。

一番重要なのは、J-SPEEDの使用が被災傷病者の支援につながったかどうかだ。西日本豪雨では調整本部に感染症流行の情報が入り、災害拠点病院の専門医が現場避難所を訪問して保健師と連携のうえ対応してくれた。また皮膚障害や結膜炎が増加しているという情報が察知され、当初、原因が不明だったが日本医師会JMATの専門医が巡回診療をしたところ、それらは感染症ではなく、被災地で撒かれた石灰が原因であることが分かった。石灰が風で飛んだり、水に反応して皮膚に付着したりすることで、アルカリになり、やけどのような症状を起こしていたのである。それで、石灰散布をする際にはマスクや手袋など保護具を装着して行うべき等とテレビテロップで流したところ、当該症状は減少していった。

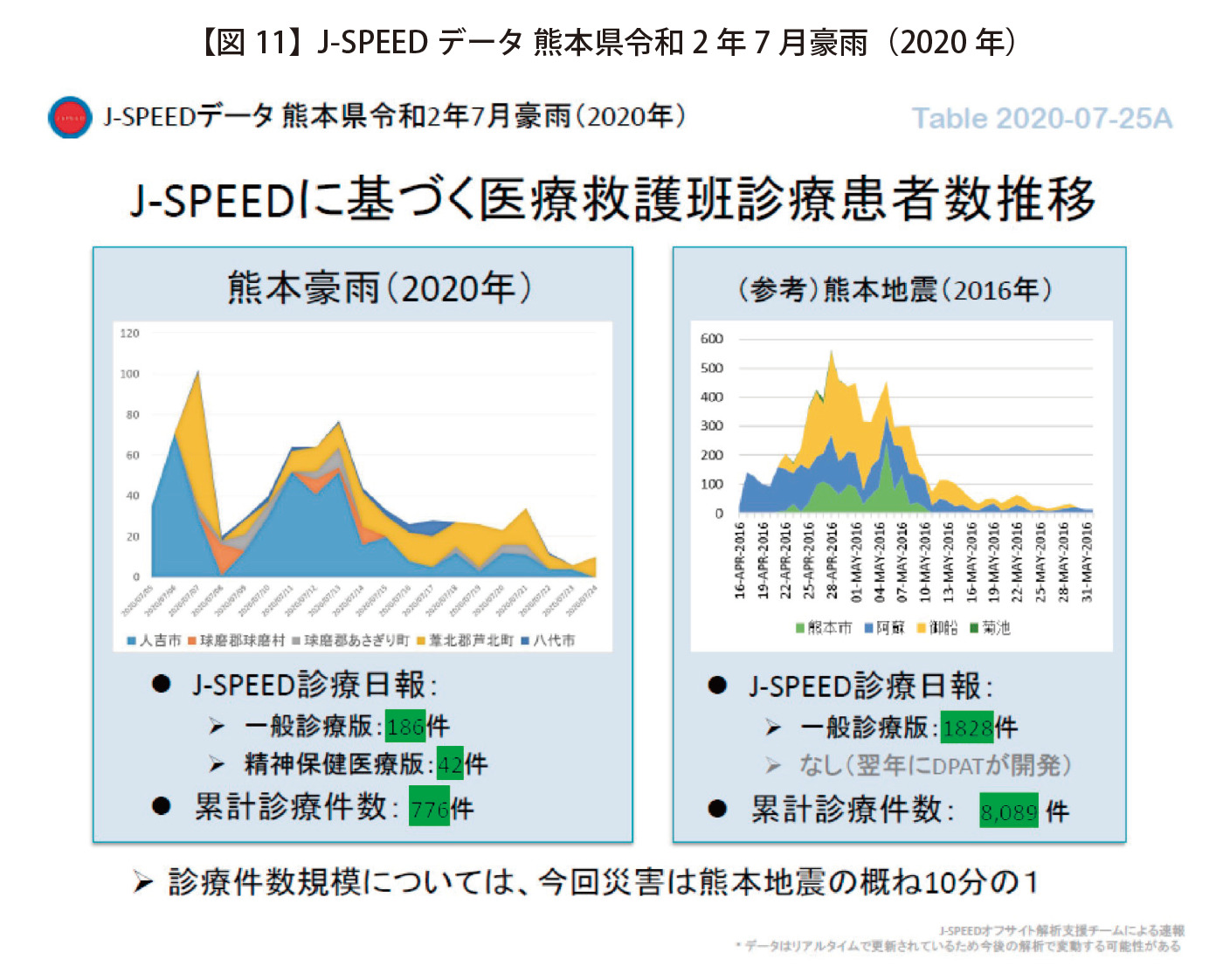

熊本地震の4年後の2020年には熊本豪雨が発生した。J-SPEEDを使用したため、2016年に比べて2020年の災害の規模が10分の1程度であることがリアルタイムで把握された(図11)。図11の2つのグラフを比較してほしい。2020年のグラフを見ると、2つの山があるが、両方とも発生直後に寄っている。発生直後にスマホでデータが打ち込まれたからだ。災害医療現場なので、quick and dirtyで様々なリミテーションがあるデータだが、スマホアプリを使用することで、報告の開始が早くなったことが分かる。

J-SPEEDには「治療中断」という項目があるが、その項目があることで、熊本豪雨の時には家から治療薬を持参できなかった人が多数いることが分かった。現場データの収集後、広島大学でデータ解析してそのことが分かった。本部にそのことを伝えると、本部は熊本県薬剤師会に連絡してモバイル・ファーマシーという移動薬局をその日のうちに現場に派遣してくれた。このような活動によって、現場ニーズへの効率的な対処がなされていった。2016年の熊本地震の時は紙ベースでの運用で解析に時間がかかったが、スマホアプリの使用が始まり、オフサイト支援チームによるオフサイトでのデータ解析を導入することで、データ解析の即時性が高まり、そのことが救護自体の質の向上につながっていった。

また、災害データが蓄積されると、災害データ比較ができる。例えば、特徴的なのが、図12右端の皮膚疾患である。上段は2018年7月に発生した西日本豪雨だが、その際は、皮膚疾患の割合が一気に増加した。一方、2018年9月に発生した北海道胆振東部地震では、地域の人口密度が低く、涼しい気候で乾燥していたため、皮膚疾患は多くなかった。データ比較による分析で、今後適正な医薬品の準備に繋がる可能性が高い。

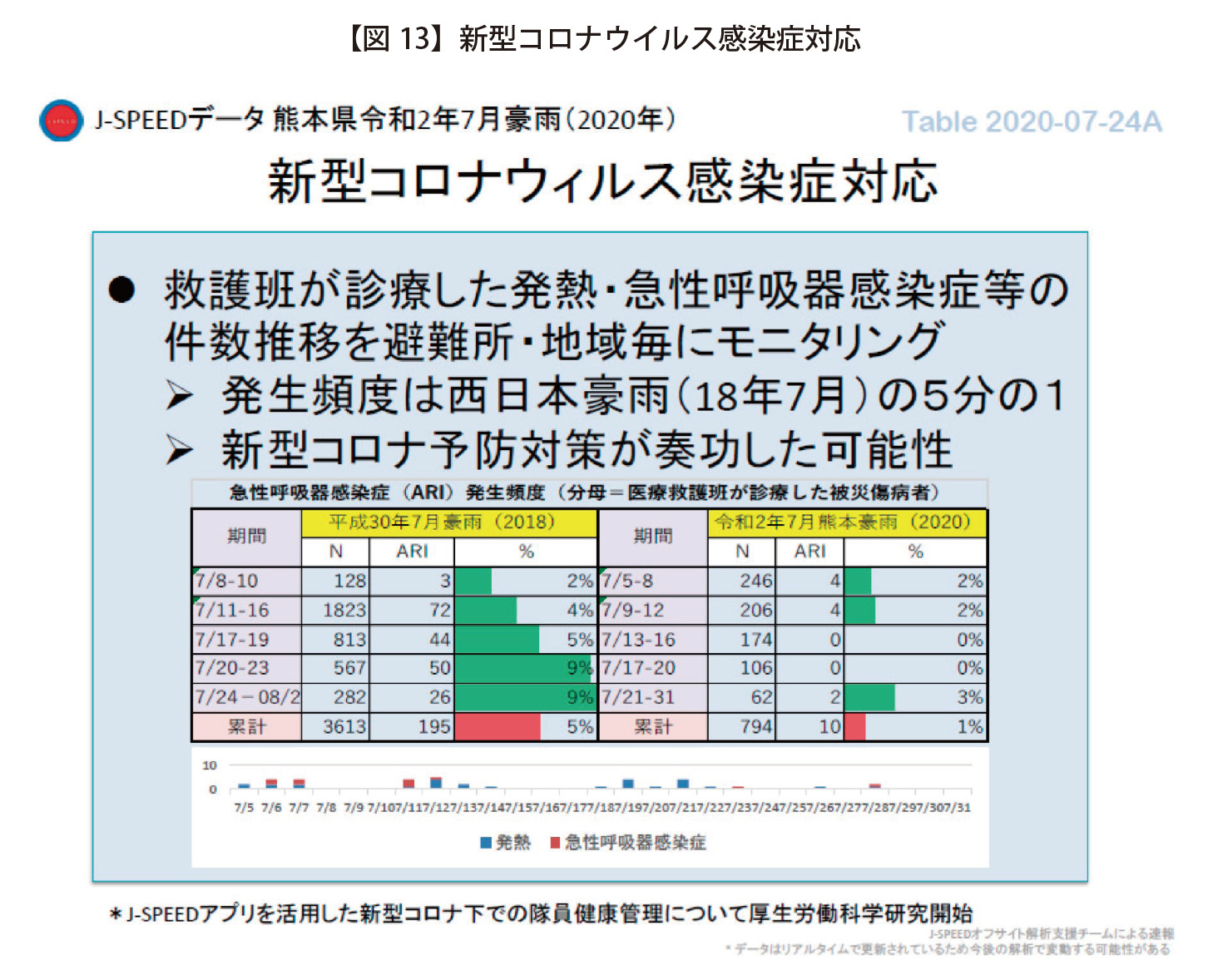

さらに、興味深いのが、2018年7月に発生した西日本豪雨と2020年7月に発生した熊本豪雨におけるデータ比較だ。両者とも7月の豪雨災害であるが、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが起こる前に発災した西日本豪雨時では、災害医療チームが診療した患者のうち咳や喉の痛みなどの症状から急性呼吸器感染症(ARI)と判定された患者は全体の5%であった。新型コロナウイルス感染症パンデミック下で発災した熊本豪雨では、特に避難所等での新型コロナウイルス感染症のクラスター発生が強く懸念されていた。そのため保健所職員や災害医療チーム関係者は避難所での感染症対策として、例えば出入り口に消毒薬を置いたり、避難所に入る時に体温を測ったり、ベッドの間隔を空ける三密予防や換気をこまめに行った。そしてJ-SPEEDデータによって急性呼吸器感染症の発生頻度をモニタリングしていたところ、結果的に急性呼吸器感染症(ARI)の患者数が1%まで減っていることが確認された。これは関係者が一丸となった感染症対策が奏功した結果と考えられた。このような現場の頑張りもJ-SPEEDを導入したことで評価ができた。

データは災害医療の教訓化・進化に役立つ。一例として、西日本豪雨と北海道胆振東部地震で死者数と災害医療チームによる診療件数の比を取ってみたところ、両方ともほぼ1:15であることが分かった。様々な要素でこの比は変動するので一概には言えないが、例えば死者数100人の情報が入れば、1500人ほどを診療するのかなと目算を立てながら、オペレーションできるようになった。

3. WHOがJ-SPEEDを国際標準化

J-SPEEDはフィリピンから学んだ手法だが、日本で様々な災害時に効果的であったことから、海外でも、地域を問わず、この手法を普及できるのではないかと考えた。そこでJICAの国際緊急援助隊(JDR)関係者とともにWHOにJ-SPEEDを国際標準として使用することを提案に行った。WHOの災害医療部門の統括が話を聞いて下さったが、幸いなことに彼は先のフィリピン巨大台風災害時にオーストラリアの災害医療チームAUSMATのメンバーとして現地入りしており、筆者がSPEEDの活用を提案した調整会議に参加していた方であった。彼はすぐに提案を理解してワーキンググループを設置してくれることになった。このような経緯もあって筆者がワーキンググループの議長を務めたが、世界中の関係機関から集められた災害医療のトッププロによる激論は後に“床が血だらけになった”と言われたほど激しいものであった。それでもJDRからの参加者による入念な準備や会議進行が実って最後には合意形成に至り、WHOは2017年にJ-SPEED方式を国際標準として採択した。名称はSPEEDではなく、世界中の医療チームが標準的に報告すべき最小限のデータセットという位置づけからEmergency Medical Team Minimum Data Set(MDS)と変更されたが、その方式はJ-SPEEDそのものである。日本の国内標準がWHO国際標準になるのは災害医療以外を含めて初めてのことだと言われている。東日本大震災の教訓化を目指した日本の災害医療関係者の英知は国際標準となり、世界の災害医療の姿を変えようとしている。

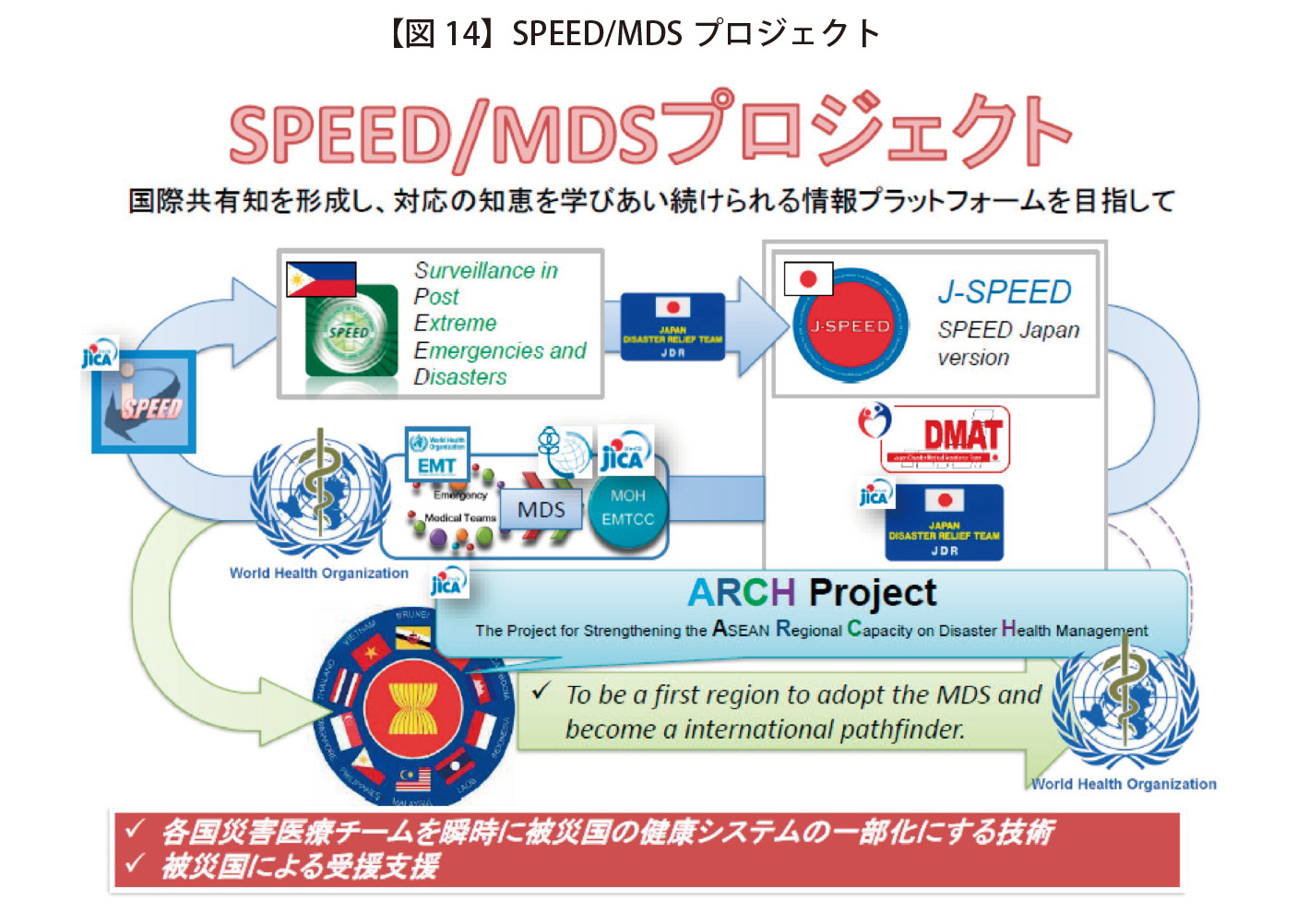

DXについていえば、JICAからの支援を受けて日本で開発使用されたJ-SPEEDアプリがフィリピンではiSPEEDアプリとして国訓練で試用された。ただ平時のランニングコストを含む防災システムへの予算確保は容易ではなく、現在、そのプロジェクトは停止してしまっている。大変な機会損失で対応を検討している。一方、現在、MDS導入のムーブメントを牽引しているのがASEANである。ASEANでは加盟各国の災害保健医療対応能力向上を目指してASEAN災害医療連携強化プロジェクト(Project for Strengthening the ASEAN Regional Capacity on Disaster Health Management – The ARCH Project)がJICAとして推進されている。ARCHプロジェクトでは2017年からMDSが活用されており、その成果もあってMDSをASEAN地域標準様式として採用する公式承認プロセスが開始されている。

4. MDSの国際初稼働

2019年にアフリカのモザンビークでサイクロンIdaiが発生した。各国が国際救援をする中で、WHOから日本国外務省及びJICAに日本からの専門家の派遣要請があった。具体的には、サーベイランス、つまりデータ収集が迅速に行われていないので、日本から専門家を派遣してほしいという要請であった。日本国外務省がその要請を受託して、国際協力機構(JICA)経由で国際緊急援助隊(JDR)の専門家チーム2名を派遣した。

JDR専門家チームが現地到着した時点ではまだ現場は混乱しており、保健省が設置した災害医療調整本部には2つのテーブルと数個の椅子があるのみでほぼ何もない状況であった。そこで情報の整理から活動を開始し、3日目には本部に稼働中の災害医療チームの情報を壁に掲示できるようになった。日本国内で何度も経験し磨いた技術はモザンビークでも役立ち、本部設営、情報の掲示など本部機能構築に貢献した。

そのような活動の中で、MDS稼働について現地保健省へ説明をして回った。保健省にとって患者のデータ収集はセンシティブな課題である。誰から、どのような方法で、どのようなデータを取得するのか、データの所有者は誰か、すでに感染症グループが感染症サーベイランスを行っているなかでの住み分けなどを整理していった。現地保健省から了解を取るためにWHO等関係機関からの派遣者との調整を含めて様々な調整が必要だったが、2日かけて各所をまわって最終的に保健省からの了承を得た。続いて各国から派遣された災害医療チームにMDSによる日報を呼びかけた。MDSについて何となく知っているチームが半分、残り半分はMDSについて知らないという状況であったが、ASEAN ARCHプロジェクトでの訓練や国内J-SPEEDでの実災害対応を通じて蓄積した運営技術が発揮され、全チームへのMDSのインストールが行われていった。結果、アフリカでの大災害現場から14,178件のデータを収集することに成功した。データの活用としては、たとえば災害医療チームが診療した患者の53%が女性であることが分かった。このことはモザンビークにおいて女性が医療にアクセスできない、いわゆるジェンダーギャップの問題はなく、医療資源の配分が適切に行われていることを証明するデータとなった。

また、モザンビーク保健省のイッセ局長は毎朝、テレビカメラの前でメディアブリーフィングを行っていたため、メディアブリーフィング前にMDSのデータを集計のうえ印刷して局長の机に置いておくということをした。局長はそのデータをもとにメディアブリーフィングを行うことができ、“JDRが来るまでは現場の状況がわからなかった。私にはこういったデータが必要なんだ”と大変喜んでくださった。

データの収集方法としては、Excelのプログラムを各国医療チームに配布して入力してもらった。各チームはデータを保健医療調整本部(EMTCC)にメールで送信し、本部でもExcelの簡単なプログラムを準備して集計できる体制を取った。当初は筆者が一人でデータの集計を行っていたが、多忙を極めるなか膨大なデータを被災地で一人で集計することには限界があり、イッセ局長から許可を得て、日本にいる仲間にデータの集計と分析を依頼することになった。日本で対応してくれたのはJ-SPEEDオフサイト解析支援チームの仲間で、モザンビークの夜に筆者が寝ている間、日本では日中の時間帯に作業をしてくれた。

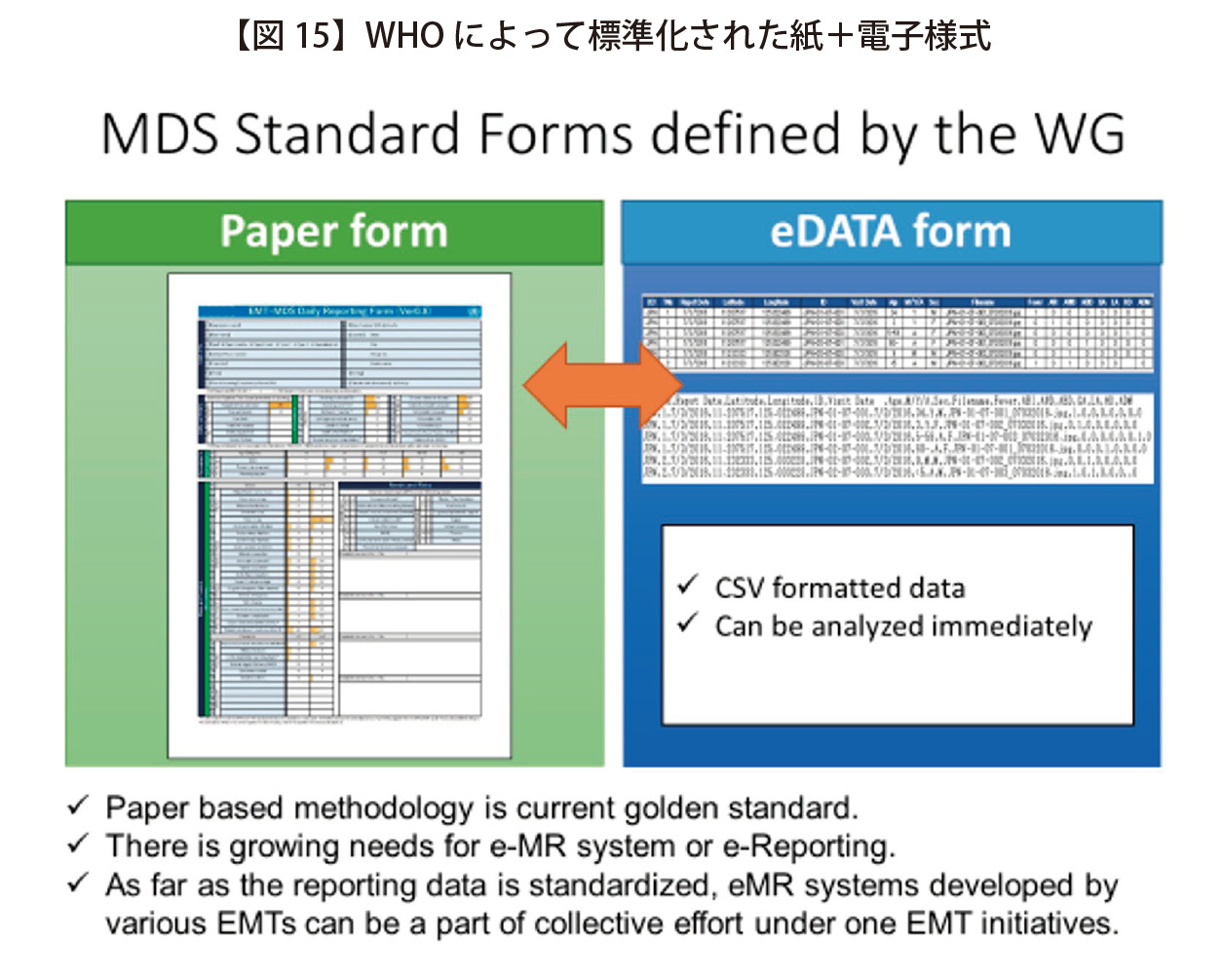

このようなデータ管理を実現できたのは、2017年にMDSが国際標準として採用されたときに紙の様式に加えて、電子フォーマットの様式(CSV)についても合意していたことがあった。タイムリーな集計が実現できたのは電子フォーマットが標準化されていたためである。ただ実際には、標準化とはPDFや紙様式の画像が送られてくる場合もあり、それをオフサイトの日本の仲間の協力でデータ集計に組み込んでいった。このような対応技術も、日本がJ-SPEEDで蓄積してきたものであった。

災害医療チームの中にはExcelツールを使わず、より高度なシステムを使ってCSVデータを作成するチームもあった。その筆頭がJDR医療チームである。JDRでは2012年から開発がはじまった電子カルテシステムJDR-MOSがモザンビークミッションで初稼働していた。同システムはMDSに対応しており、直接MDS標準電子フォーマットに出力することができた。JDR以外に、米国のTEAM RUBICONは独自のスマートフォンアプリを使ってデータ管理していたが、現場にいた医師でIT技術者であるメンバーがWHO様式を見て、TEAM RUBICONのスマートフォンアプリからデータを取り出してデータを集計する仕組みを現場で作って報告していた。実現されたのは、被災地におけるデバイスフリーの実現であった。各チームは独自システムを使いつつも同じフォーマットのデータを提出し、保健省の管理下の元に置くことに成功した。MDSの訓練等を行っていると、時折、ITシステムを売り込もうとしていると誤解されることがあるが、それは誤りである。モザンビークミッションの成果はそのような誤解を解くことにも成功した。

そして今では、国内でも国際でも災害医療分野では同類のデータ解析を行いながら対応が進められる時代になった。国際レベルでの標準化されたデータの蓄積は、各国間での教訓の共有にも役立ち、モザンビークと日本の間でのデータ比較研究が行われている。

MDSの活用は軍にも広がっており、2019年にタイで開催された国際合同軍事演習Cobra Gold 20では、災害時の人道医療支援を想定した訓練で米国、タイ、シンガポールなど8か国から参集した軍隊が参加するなか我が国の自衛隊が主導する形でMDS訓練が実施された。MDSは今後、大規模災害時にCivil Military Coordinationと呼ばれる民軍連携を実現するための情報ツールとしても活用されていく未来が描かれている。従来、WHOの国際標準はヨーロッパが牽引することが多いようだ。ただフィリピン生まれ、日本育ちのMDSに関しては、災害が多いアジアが牽引するというのがその発展に係わってきた関係者の思いだ。アジアから世界の災害医療に専門技術をもって貢献していける未来が実現しようとしている。

また、日本国内ではJ-SPEEDがG7伊勢志摩サミット(2017)、G20大阪サミット(2019)、東京オリンピック(2021)等の大規模イベント時の医療対応でも活用されるようになってきている。具体的には会場周辺に配置される救護班の診療概況を可視化するためにJ-SPEEDが使われている。

広島県では新型コロナでもJ-SPEED方式でデータが集められている。このデータからは例えば、マスクを着用している人と着用していない人のコロナ陽性率の差などが明らかにされている。広島県では2020年の早い段階からこのようなデータに基づき県の施策や現場のオペレーションに活かされてきている。また広島県ではJ-SPEED方式が保健師教育でも取り上げられており、保健師研修前のアンケートでは、「量的研究をできる/やれる気がする」が17%で、「量的研究をできない理由」の第1位が「時間がない」、第2位が「やり方が分からない」であったが、研修後のアンケートでは、「量的研究をできる/やれる気がする」が63%となり、4倍に増加した。災害医療分野で磨かれた技術は、新型コロナ対応で多忙を極める行政保健師業務においても受け入れられ実用され始めている。

医療の中でデータを扱う分野を疫学と呼ぶが、災害医療疫学や災害疫学といった災害医療の中の疫学研究は進んでいない。PubMed.govで”Disaster Medicine/statistics and numerical data”を検索すると22本しか論文がないことが分かる(2021年9月2日時点)。論文数が少ない原因は、必要なデータが収集できないからだ。そもそも現場に立ち入れないというロジスティックスの問題、患者からのインフォームドコンセント(同意)の問題、医療の専門家間の合意形成、災害現場を対象とした研究活動の困難さ等の問題が壁になっていたが、J-SPEEDはこれらの問題の解決策となる。災害医療疫学が発展する下地ができたと言えよう。

5. 民間・学術連携、行政提言、国際提言

民間・学術連携

最後に、ICUSとの関連で、民間・学術連携、行政提言、国際提言について述べたい。

まず、民間・学術連携について、まず難しいのは国内における専門家間の合意形成ではないか。特に医師はそれぞれ専門分野があり、多様な学会・組織に全国また地域レベルで属しており、オールジャパンレベルでの合意形成は一般的に極めてハードルが高い。また、災害現場にICTシステムを導入することにも大変な苦労がある。災害現場ではやるべきことを極限まで厳選するかがプロの姿勢だ。そういう現場にICT技術を導入するためには、真に有用な技術と普及にかける関係者の情熱が必要だ。J-SPEEDが今日のような姿にまで発展してこれた背景にあるのは、東日本大震災を教訓化しようという全災害医療関係者の強い思いだ。関係者の情熱が連帯につながり、それが国際関係者にも波及して今の姿がある。技術開発と同じくらい、場合によってそれ以上に、関係者が一丸となる取り組み体制の構築が重要と感じられる。

行政提言

民間の専門家が構成する合同委員会で合意形成されても、社会システムに防災技術をインストールするためには行政の関与が不可欠である。

ここには法整備という大きなハードルもある。そもそも東日本大震災時点まで災害カルテが整備されなかった理由として、法律が災害時の運用を想定していないことがある。医師法は、診療したら診療記録(カルテ)を作成することを医師に義務付けている。また作成された診療記録は当該医療機関で5年間保管しなければならない。この平時の運用は災害時にはそぐわない。例えば、広島大学に所属する筆者が災害時に熊本に駆けつけて診療したら、診療記録を筆者が所属する広島大学病院に持ち帰ってしまっては継続診療が実現できない。この災害時の診療録の保管について、現状では法令が未整備であることは、特にプロジェクトの開始時期には行政の動きを得るうえでの難しさにつながっていたように思われる。なお、現在では合同委員会から行政への提言と何より実災害対応での実績を受けて、厚生労働省から全国都道府県に災害診療記録を標準様式として紹介する事務連絡が発出されるに至っている。

また別の課題として、紙様式で稼働している間は問題がないが、タイムリーな解析を行うために電子システムの利用を開始した途端、行政事業としての採用のハードルは高くなる。問題は予算および担当者配置という維持管理コストである。厚生労働省や地方自治体の職員は極めて多忙であり、管理するタスクを増やすことは相当に難しい。システムを一旦導入すれば、廃止するのは容易ではない。そのようなこともあって政府が国事業としてICTシステムを採択することには相当に高いハードルがある。

国際提言

当然ながら国際機関の間にも熾烈な競争、縄張り争いがあり、国際標準の樹立やその運用調整は容易ではない。ただ国内での調整に比べれば、ステークホルダーの数は必ずしも多くはない。また国際社会は政治もありつつ実力・実績主義が強く、献身的に活動と一定の実績を示せば、むしろ早い段階で信頼して任せてくれるようにも感じる。防災分野では国際課題と国内課題の多くは重複しおり、両者を分けて検討することは非効率である。国内の「現場知」を磨き上げて取りまとめ、その際には「国際提言」にもダイレクトに繋げていくことが重要かつ戦略的ではないか。

この際には発展途上国における実現可能性と先進国でも活用できる汎用性が重要だ。元々フィリピンで始められたSPEEDは、電子運用のメリットはありつつも紙ベースでの運用も可能なことに非常な価値があった。管理する情報自体と、その情報を管理するプロセスに関する知恵、双方を切り分けて研究開発して実現可能性と汎用性を担保したことがWHO国際標準の樹立につながっていったと思われる。

SDGsと外務省の国別開発協力方針を見ながら、学際的アプローチの重要性についても私見を述べたい。SDGsのうち、目標3:すべての人に健康と福祉を、目標13:気候変動に具体的な対策を、目標17:パートナーシップで目標を達成しようの3つが防災と災害医療に関連する。一方、外務省の国別開発協力方針を見てみると、例えばバヌアツに対する開発協力方針では「世界で最も災害に対する脆弱性が高い国」とされていて、「脆弱性の克服」や「環境・気候変動・防災」対策が必要とされており、「医療インフラの整備と共に医療従事者の能力向上を目指した支援が必要」(平時医療)とも書かれているが、両者は個別の課題として整理されている。医療については災害医療の前にまずは平時の医療が整備されなければならないとされている。フィジーの開発協力方針も同様で、気候変動に対しては、ハード・ソフトの両面から防災の能力強化と書いてある。しかし、医療に関しては全く別の課題として「効率的かつ質の高い保健・医療サービス提供」とされている。モザンビークでも同様で、モザンビークでは、そもそも医療人材がいないと書いてある。このような枠組みでは防災・気候変動と医療を組み合わせた災害医療には事業として採択されにくい。実際のところ、平時医療体制の整備には際限がなく、災害医療体制の整備のほうが安価かつ効率的に体制整備を進められる側面がある。今後は防災と災害医療を直結する国際枠組みを整備することの重要性を外務省や内閣府に認知いただけるようになるとよい。

我が国がJ-SPEEDの開発及び社会実装を通して行ったこと、つきつめれば一枚の標準様式を作っただけのことである。たった一枚の様式が国内また世界の災害医療調整の現場をデータに基づき調整可能な姿に変革しつつある。フィリピンに学び、日本で育て、今後は世界中の関係者と国際共有知を形成し、対応の知恵を学びあい続けられる情報プラットフォームの構築を目指して、国内外の災害医療関係者が一丸となった取り組みが続けられている。

(本稿は、2021年9月3日に開催したICUS懇談会における発表を整理してまとめたものである)