はじめに

ここ数十年来、日中韓の間には歴史をめぐって認識の違いに起因するさまざまな葛藤・対立があり、それが政治や外交にまで発展している。英国の歴史家E.H.カーは、「歴史は現在と過去との間の対話」と述べたが、同じ「歴史」とはいっても、日本と中韓では、その見方・考え方、「現在と過去」の結び付け方が違っている。ところが日本人は、そこにあまり気づいていない。日本には日本の立場があるように、中韓両国にもそれぞれ固有の思考・論法があり、それを理解するためには、表層的な事象に目を奪われるのではなく、歴史的な観点から両国を知る必要がある。

日中の歴史を振り返ると、二国間の個別事象もあるが、大きな観点からいえば、朝鮮半島がポイントとなることが多く、その歴史との関わりも無視するわけにはいかない。そこは日本人にわかりにくい点もあるので、歴史学の立場からお話ししたいと思う。

その一例として、日中韓の歴史認識という問題がある。「歴史認識」といえば、かつては歴史教科書の記述、靖国神社参拝などをめぐる問題であった。そうした個別事案の是非に争点が限られていたように思う。しかし現在につながる形で考えてみると、そうした表面的な論点にとどまらず、実は「問題」はもっと根深い。

日本と中韓が歴史認識問題をめぐって議論をしても、ほとんどかみ合わないのはなぜなのか。そこには歴史観・世界観・歴史の記述方法の違いなど、思考・論法の相違が作用しているからであり、またそこに、それぞれ歩んできた経歴があり、そうしか振舞えない個性があるからである。

日本人としては、中韓と相互理解ができない背景にどのような歴史的な経歴・個性があるのか、よく理解しておく必要があると思う。

1.多元的な国・中国

現代のわれわれは、「中国」という一つのまとまった領域を想像して理解したつもりになっている。だが、長い歴史の視点から見ると、そのような「中国」という国が果たして存在したのか。

これまで中国の歴史は、時代で輪切りにして理解することが多かった。そうなると同じ空間でさまざまな王朝が興亡してきた歴史のように考えてしまう。

実はそうではなく、その範囲はつねに「伸び縮み」し、かつまた多元的であった。史上の中国は多元的だったし、現代中国もそうであるにもかかわらず、いまの北京政府は、「一つの中国(one China)」「核心的利益」などを唱えて一つにまとめようとしている。

この「一つの中国」のひずみとして現れたのが、昨今の香港問題であった。香港は英国から返還されて以降、「一国両制(二制度)」が保障されている。ところがここ数年、香港での民主化デモなどの動きを受けて、北京政府は昨年「香港国家安全法」を制定した。そのため「一国両制」が「骨抜きになった」といわれている。

ここには「一国両制」の解釈の違いがあって、北京政府の論理では、「両制(二制度)」を「一国」にしていくことであるのに対し、香港人の論理は、「一国」に「両制」があるということだ。つまり香港人にすれば、「高度な自治」を有する香港は、大陸中国とは別個の存在だという見方であり、それゆえ「香港独立」を叫んでいる。

日本人の感覚からすると、「香港独立」という言葉から、香港が中華人民共和国から完全に別個な独立国とするようなイメージを受けるが、香港人の意識はそういう意味ではないようだ。むしろ「独立」と無意識に口から出ているのだろう。北京政府から見ると、日本人の抱く「独立」イメージとも通じるため、きわめて危険な思想として映る。

こうした認識のギャップ、歴史観・世界観の違いは、日本人にはよくわからない。たとえばチベットは中国の「自治区」であるが、亡命したダライラマ14世は、「自治区」「自治」ではなく、もっと「高度な自治」を要求している。それに対して北京政府は、ダライラマ14世の主張は中国の国是である「一つの中国」「中華民族(Chinese nation)」を否定するものであり、「独立」にほかならないと非難した。

それでは、こうした物議を醸してきた「一国両制」や「自治」の観念は、どこにその歴史的起源があるのだろうか。朝鮮半島にもかかわってくる問題でもある。

2.明清時代

(1)清朝「旧体制」=「因俗而治」

「明清」時代といった場合、大体16世紀後半から18世紀前半までの連続した時代ととらえる。明朝には14世紀、15世紀もあり、清朝は19世紀も含んでいるが、それらは狭義の「明清」時代に含めない。19世紀からの時代は「近代」と呼ばれていて、中国近代を理解するためには、「明清」時代の基本構造の理解が必要である。

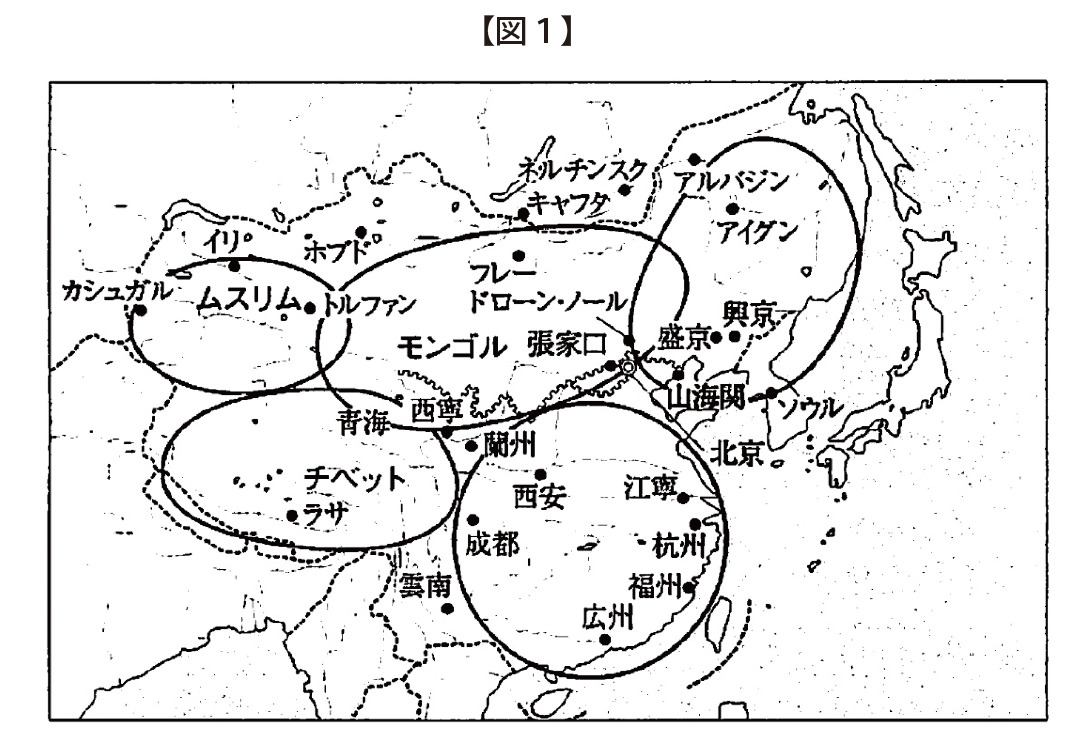

清朝は17世紀中葉に中原を支配するようになり、18世紀には図に示す範囲まで拡大した。この領域が現在の中華人民共和国の支配地域と重なり合っている。そして19世紀から20世紀、図1に示す領域は、だいたい5つの主要種族(満洲人・漢人・モンゴル人・チベット人・ムスリム)によって構成された。

清朝はこれをどのようにまとめていたのか。現在の中華人民共和国のやり方とは、いわばまったく逆の方法であった。図1に〇で示したところは、それぞれ言語、習俗、宗教などが違うエスニック・グループの住地なので、在地在来の習俗・慣例に即して治めさせた。筆者は史料用語にちなんで「因俗而治」(俗に因りて治む)といっている。

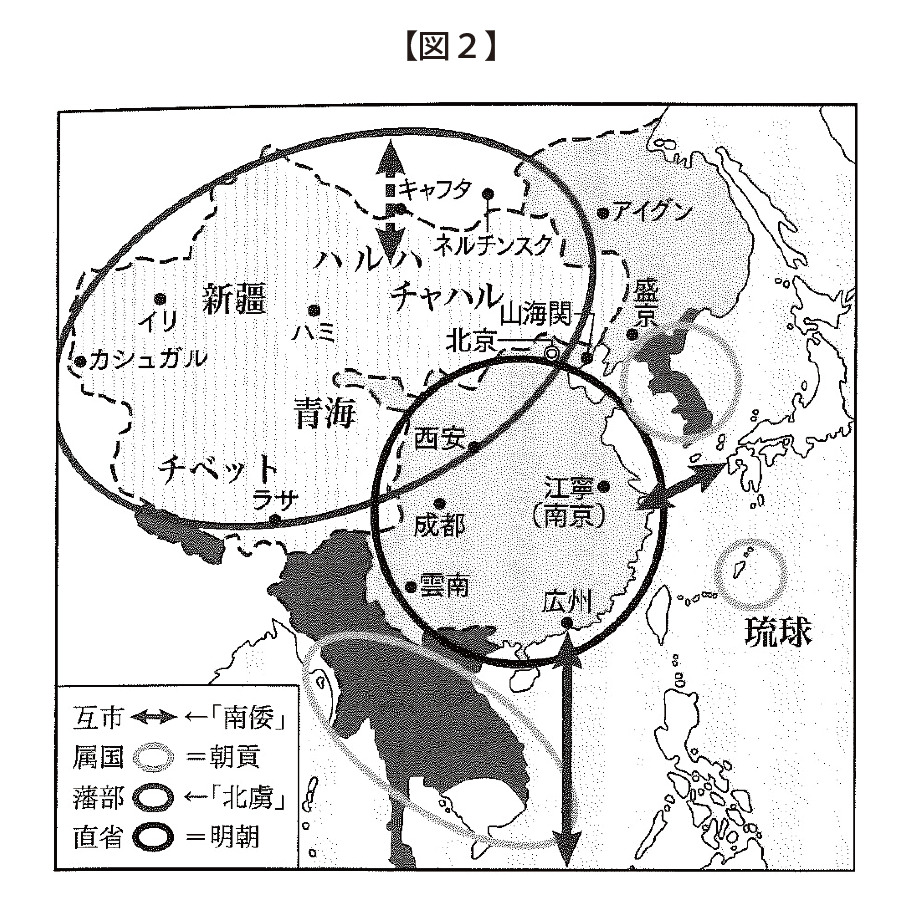

このような東アジア地域の様相は、とくに16世紀ごろから顕著になってきた。明朝末期は「北虜南倭」といって、モンゴル人や海洋勢力が反撥するなど、トラブルが多発していたのである。そこで清朝は17〜18世紀の時期に、明朝の華夷秩序など、一元的な秩序体系・統治原理では治まらないことから、各種族の来歴・慣習を尊重し平和共存しつつ、緩やかにまとめる方法を見出した。

図1の朝貢国(東南アジア諸国、琉球、朝鮮)は、清朝とは上下関係になっており、儀礼を行ういわば共通のコードを有していた。

それに対し日本は、そんな共通のコードがない。つまり、漢人の世界観を日本人はほとんど理解していなかった。それでも日本は、戦国時代以降、経済力を増していたので、「明清」時代の中国と経済交流、交易を通じた関係を維持した。これを「互市」という。

一方、万里の長城以北の草原地帯は、漢語世界にとっては異質な世界で、チベットはダライラマの政教一致の統治に委ね、ハルハ・モンゴルには盟旗制という一種の部族編成を布いた。

以上のように、各地域・各種族在来のやり方を尊重して治め、無理やり画一化はしなかった。多元化した勢力の共存をはかったとみることができる。

(2)「中国」の社会構造

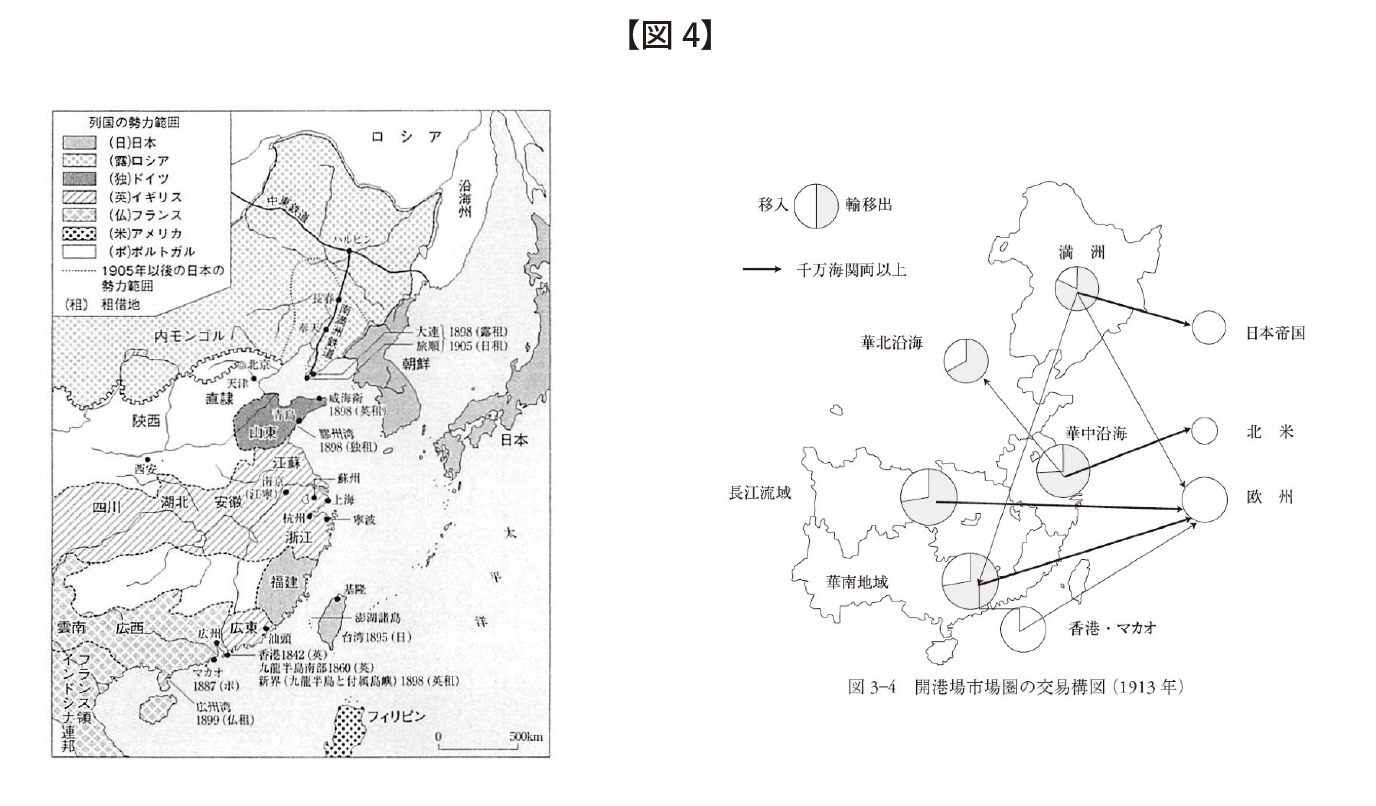

以上はヨコの空間的な理解であるが、次にタテの社会構成からどのように理解できるか説明したい。イメージとしては図3のようになる。

明清時代の権力構造は、全体から見ると、必ずしも緊密な、高密度のものではなかった。皇帝・官僚など支配者層は、庶・民、中間団体など地域社会を直接支配していなかった。とくに16世紀以降、民間社会の力量が増大したために、権力のいうことを聴かなくなった。18世紀になると、グローバル規模の世界経済の形成による好況と、漢人の人口および移民の増加によって、官と民、政治と社会との乖離の趨勢が不可逆的になった。清朝は、そのような現状を追認して、政府の権限はミニマムとし、民間に関わる政務は主に税金の徴収と犯罪の処罰であり、その実務はおおむね「郷紳」や「紳董」とよばれた、コミュニティのごく少数の顔役に請け負わせていた。

その結果、民間社会と事を荒立てないような関係を取り結ぶことで支配する仕組みが整っていった。もちろんそうした範囲からはみ出した存在もいるわけで、ときに秘密結社・反乱分子となって騒擾を惹き起こした。清朝末期になると、そうした存在が、外国と通謀・結託することも出てきて、バラバラになっていった。そこで空間的な多元性と結びつく。

そのために20世紀以降の国是は、「中華民族」を中心とした「多元一体」であった。逆にいえば、バラバラの構造だったからこそ、「一つ」にならなければならないという当為が出てくる。

そうした一体化に向けて動員したのは、「中国」概念であった。これは国民国家としてのChinaを翻訳した新しい漢語でありながら、旧来の語彙とも重なっていたことから、むしろ伝統的な中華思想を濃厚に残している。

それは自分たちが中央・至上に位置し、その周囲・下層に地方、朝貢国、外夷というように外延的に拡大するピラミッド型の世界観であり、自民族中心という点で、中華思想はナショナリズムとの親和性があった。20世紀初めに中国で唱えられた「愛国主義」は、中国ナショナリズムと言い換えられることが多い。そこにもうかがわれる中華思想には、歴史的な連続性と断絶性もあることを指摘しておきたい。

3.「小中華」としての朝鮮半島

(1)中国より純化した「小中華」

以上のような中華思想やメンタリティを理解摂取して体現したのが、朝鮮半島であった。この問題を考えるうえで重要なキーワードが、「小中華」である。タイムスパンとしては、明清時代から20世紀初めに至るまでのほぼ同じ時代に相当する。

朝鮮王朝は、儒教、なかんづく朱子学一色の世界であった。とくに当時の知識人、エリート(士大夫・両班)は、そのような世界に生きていた。そこでの世界秩序は中華思想であり「華夷の辨」である。

中華思想の構造は、前述したとおりであるが、中央(中華)に対して周辺に位置する外夷を下に見る。中国からすると、朝鮮半島はその周辺にあり、朝貢する国であって、決して「中華」ではない。

朝鮮王朝は、朱子学を正統な教義・イデオロギーとして受け入れた国で、明朝と相似た政体を作り出した。こと中華主義に関していえば、本家本元よりも「純化」した形で現れ、その徹底ぶりは本家本元の中国をはるかにしのぐ。こうした現象は古今東西よく見られ、真似した方がより原則に忠実になるわけで、朱子学への純化は、中国以上であった。

逆にいえば、中国周辺の朝貢国にあって、本家には勝てないけれども、本家の「中華」に近い存在になる、あるいは同じ周辺の種族・朝貢国の中で優越するために、限りなく中華に近づくべきと考えた。それを表現したのが、「小中華」であった。

朝鮮で作られた地図を見ると、世界の中心は中原(中国)であるが、そこに最も近いところに朝鮮が位置している。そこでは、みな朝鮮半島が大きく描かれている。小中華の発想にほかならない。

中国には付き従うが、そのほかの国には中華(小中華)として優越する。中華を自任するため、中国との関係も非常に微妙で、従うべき「上国」でありながら、譲れない面も秘めていた。

(2)他国との関係性

小中華を体現した朝鮮は、周辺の国々と具体的にどのような関係を持ったのだろうか。それを表すキーワードが、「事大」と「交隣」である。

「事大」は、事大主義という言葉がポピュラーながら、ここでは「大」国(上国=中国)に「事」えるという意味で、具体的なパフォーマンスとしては、上国に朝貢することである。

朝鮮半島、琉球、ベトナムなどの国々は、中国だけと関係を持っているわけではない。朝鮮半島では、中国以外の国との関係を「交隣」(隣国との交わり)と称した。日本も例外ではない。

当時、朝鮮と日本は対等の関係で付き合っていたとされる。しかし朝鮮側も日本側も、互いを対等とは決して考えていなかった。日本側は儒教的な思想や中華主義などの共通のコードについてあまり理解していなかったので、「武威」に劣る朝鮮を上から目線で見ていた。朝鮮側は、小中華の観点に立って日本を下に見ていた。

それはパフォーマンスにも現れていた。対馬人居留地の施設である「草梁客舎」には、内部中央に朝鮮国王の位牌「殿牌」が置かれ、周りに朝鮮側の関係者が居並び、対馬の関係者は、離れた位置でその「殿牌」を跪拝している。これによって日本が下位に位置していることが示される。

このように日本との「交隣」は、一見すると対等な関係でも、実際に対等でありえたことはなかった。少なくとも朝鮮側の意識として、日本と対等と考えたことはなかったと思われる。

このような日本に対する意識が世界観、歴史観として形成されていった。差別していたというよりも、小中華思想によって自然にそのように考えてきたとみることができる。

「事大」にしても、「交隣」にしても、明清時代に作り上げられてきた観念であり秩序である。それはやはり「因俗而治」、現地のことは現地に任せるという考え方の産物でもあった。現代の言葉でいえば「自治」になろう。朝鮮ならばその内政・外交は独自のやり方で、チベットであればダライラマのやり方でやってよいということになる。

それと同様に朝鮮王朝も、日本を見下しているけれども、具体的に従えとはいわない。儀礼的関係において上下の秩序を正しておくということなのである。

中国と朝鮮、朝鮮と日本は、いわば相似の関係で、これが19世紀までの秩序であった。当時も今も、それを最もわかっていないのが日本人だといってよい。

(3)日清戦争の歴史的意義

中華、小中華思想に基づく前近代の秩序が維持されていた東アジア世界であったが、日本は共通のコードを持ち合わせていなかった。そのなかで日本は、中国とは交易関係を行い、朝鮮とは交隣関係を維持して、朝鮮通信使を一方的に受け入れてきた。

日本は、東アジア地域の「多元共存」や中華思想にもとづく共通のコードに対する理解がなく、ほぼそこから離脱していた。江戸時代に漢籍・漢学を通じて、そうした思想を理解しようと努力はしたけれども、一種のアレルギー反応を起こして受容していない。それに代わったのが、蘭学、国学、洋学などである。中国や朝鮮と同様、日本も漢語を使っていたが、とくに明治以降、その基本概念に対する理解が欠落してしまった。

象徴的な人物は福沢諭吉である。いわゆる「脱亜入欧」は、その当然の帰結であった。「儒教主義」ではない日本の思想が、西洋思想とどのように親和的かについては、検討の余地が多いが、日本も西洋も中華主義的世界観を共有していない点では共通していた。明治維新はそのような意味でも「脱亜」だったといえる。

つまり、大陸(中国)と朝鮮は、「儒教主義」だからダメで、それゆえ日本とは合わないと結論づけたのである。

同じことを外交面から述べたのが、陸奥宗光であった。

「清国は疇昔の関係を根拠として朝鮮が自己の属邦たることを大方に表白せんとし、実際において清韓の関係は普通公法上に確定せる宗国と属邦との関係に必要なる原素を欠くにもかかわらず、せめて名義上なりとも朝鮮を以てその属邦と認められんことを勉めたり。」(陸奥宗光『蹇蹇録』岩波文庫、1983年、27頁)。

朝鮮半島は清朝に属していると清朝は主張するが、それは地政学的利害も含めて旧来の秩序関係でみる論理にほかならず、日本の立場からプロテストすべきだ。それは万国公法、国際法、国際関係という近代的国際秩序に反しているからだ、というわけである。

日清戦争は朝鮮半島をめぐる日本と清朝とのせめぎあいで、そのはざまに立たされた朝鮮半島は、苦しい立場であった。朝鮮としては、中華に服属しなければ大変な目に遭うから頭を下げるものの、屈服しているわけではない。つまり「属国」でありながら「自主」。それに対して日本は、朝鮮が独自に行う「自主」を、西洋的な国際関係における「自主」とみなして、朝鮮を独立国だと主張したのであった。

日清戦争の結果、朝鮮は清朝の「属国」であるという主張が否定されたので、朝鮮は「独立」し、清朝は朝貢していた「属国」をすべて喪失した。上(上国)は、下(朝貢国)があってこそ成り立つわけで、日清戦争は、そうした中華思想にもとづく世界秩序を全面的に否定したできごとであった。ここに日本の論理と中韓の世界秩序が衝突し、現在に続く歴史が始まっていく。

4.「瓜分」から「一国」へ

(1)バラバラな国民国家

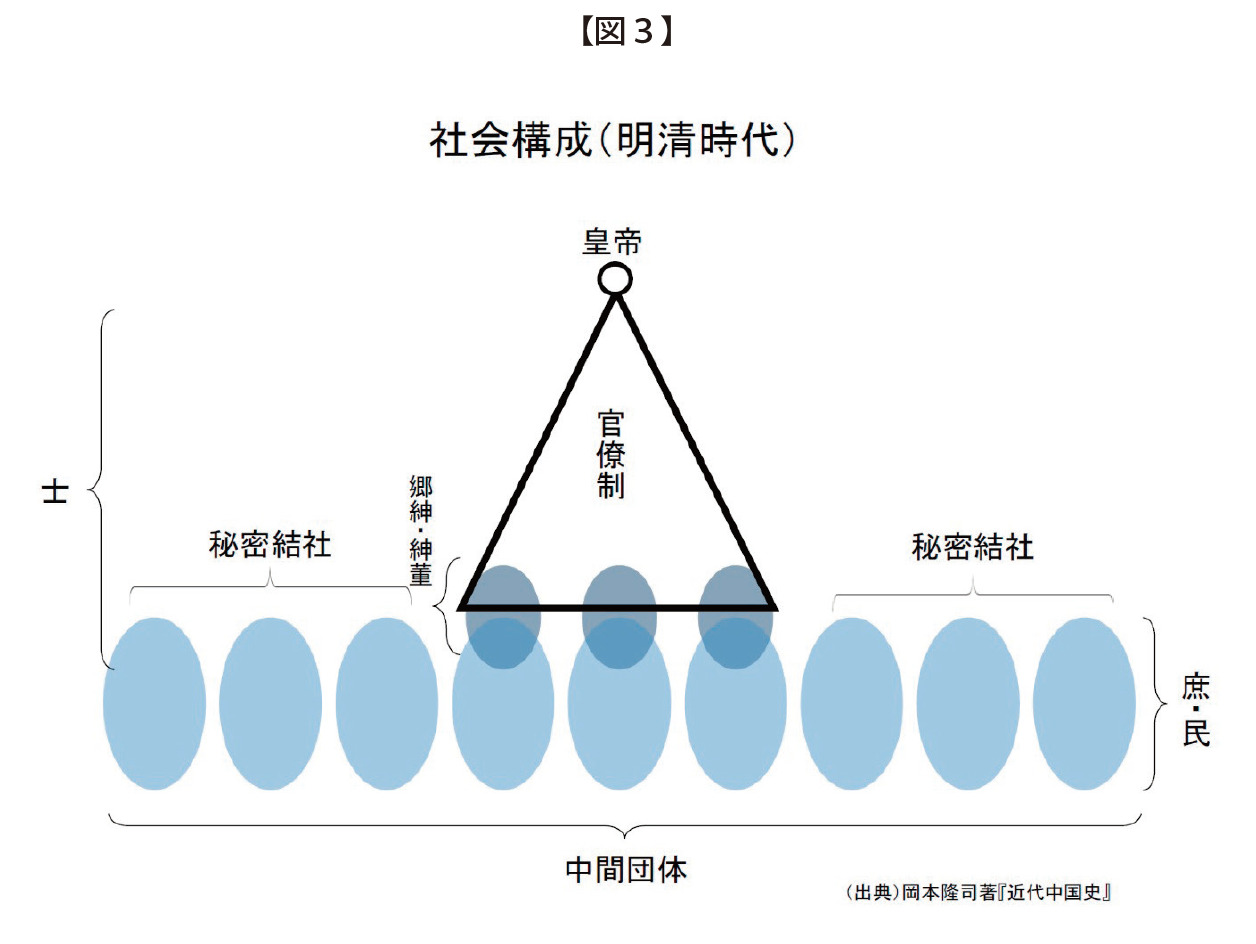

19世紀から20世紀にかけて中国の地域社会は、産業革命・帝国主義の影響も受けて、列強諸国と直接結びつき、力量を増していった。その結果、図4にあるように、中国はバラバラ同然になってしまった。

そうした中で日露戦争前後から中国を一つにまとめていこうという機運が起きてきた。それまでの中国には、国民国家、主権国家という近代的な概念はなかった。そこにバラバラになった中国を一つにまとめ上げていこうという考えを持った漢人たちが現れてきたのである。

当時、すでに日本は近代国民国家を形成する途上にあった。その過程で生み出されたさまざまな翻訳概念や実務用語が日本で漢語になっており、それを中国に援用して国民国家を作ろうという形で、中国ナショナリズムが成長していった。

それを象徴するのが、国名である。当時、日本では「支那」あるいは「清国」と呼んでいたが、それは欧米人のいうChinaと同義語だった。そこで変革をめざす漢人知識人は、国民国家を実現した国々で用いる称呼にならって、自分たちを「支那人」と呼んだ。しかし「支那」の語感が中国の漢語らしくないので、「中国」に置き換えた。もともと「中国」は、真ん中・至上のところという意味の普通名詞であったが、以後は国名をあらわす固有名詞にもなった。

1911年に勃発した辛亥革命を契機に、各省がそれぞれ中央政府から「独立」して、翌年に清朝が滅亡し、中華民国(Republic of China)が成立した。名称の上で国民国家とはいっても、実態はバラバラだった。

国民国家となった中華民国は「領土主権」という概念を持つようになり、従前の清朝の範囲(図5の色の部分)を「領土」として想定するようになった。その領域には、漢人とは違う種族の人々も住んでおり、それぞれ統治形態が異なっていたため、そうした地域を「屬地」と呼んだ。西洋語でいえば「宗主権=suzerainty」を有する従属地、ないし植民地に相当したけれども、そこをあらためて「中国」という国民国家のまとまった一体の「領土」であり、「中国」の「主権」が及ぶと主張し始めたのである。

清朝時代にモンゴルやチベット、新疆などの地域も加わり、その状態が一世紀以上にわたって続いてきた。「国民国家にならなければならない」という当為が先行したが、空間的な実態と課題は清朝から引き継がれたままだった。中華民国政府が成立したとはいえ、分立した各省、在地政権がバラバラ、「一つ」にまとまらないままであり、やがて軍閥化し、20世紀の前半まで混戦状態が続いた。以前の体制・構造に由来した情況なのである。

(2)中華民族の復興と「多元一体」

近代中国は、バラバラな状態から国民国家を作り上げるという課題に取り組んできた。現在の中華人民共和国政府は、その課題を解決することが、正統政権の証となっている。

習近平が「復興」をとなえる「中華民族」とは、20世紀の初めから存在し、蔣介石もうったえたテーマであった。いまさら「中華民族の復興」を唱えるのは、まさしく復興ということになる。

「一つの中国」にまとめようとすれば、一つの政府の下で域内の諸民族が「一体」とならなければならない。「一国両制」という場合、「一国」のほうが重要である。現状では香港や台湾など、さしあたって違う政府・政体の存在を許すけれども、あくまで「一つ」にまとめるまでの暫定・過渡の措置であって、「一体」になるため最終的には解消すべき課題であると考える。

「一国両制」が矛盾した概念を組み合わせた成句であるように、「社会主義市場経済」も矛盾した概念の組み合わせである。しかし元来、地域社会がバラバラで自由に動いていた中国ならではのありようと考えれば納得がいく。

各地域社会と列強との貿易・交易も同様であった。もともと清朝時代から地域間分業が行われていたところに、産業革命で冠絶した工業力を有した西欧列強諸国が、各地域と直接結びあうことによって成立した関係だ。

貨幣においても、明清時代は銀銭二貨制だった。銀は全国的に通用する貨幣で、銭は地域内部でしか通用しない、各地まちまちな貨幣であった。全国通用の「銀」=「一国」、各地まちまちな「銭」=「両制」と解すれば、これも一国両制という概念で解釈できる。

現代中国は、明清時代に定着し近代に顕在化してきたさまざまな事象をなお克服しようとしているプロセスにあるのではないかと思う。

中国は、地域社会が多元的であって、権力がその基層にまで浸透しない構造であった。これは明清時代にとくに顕著になった。

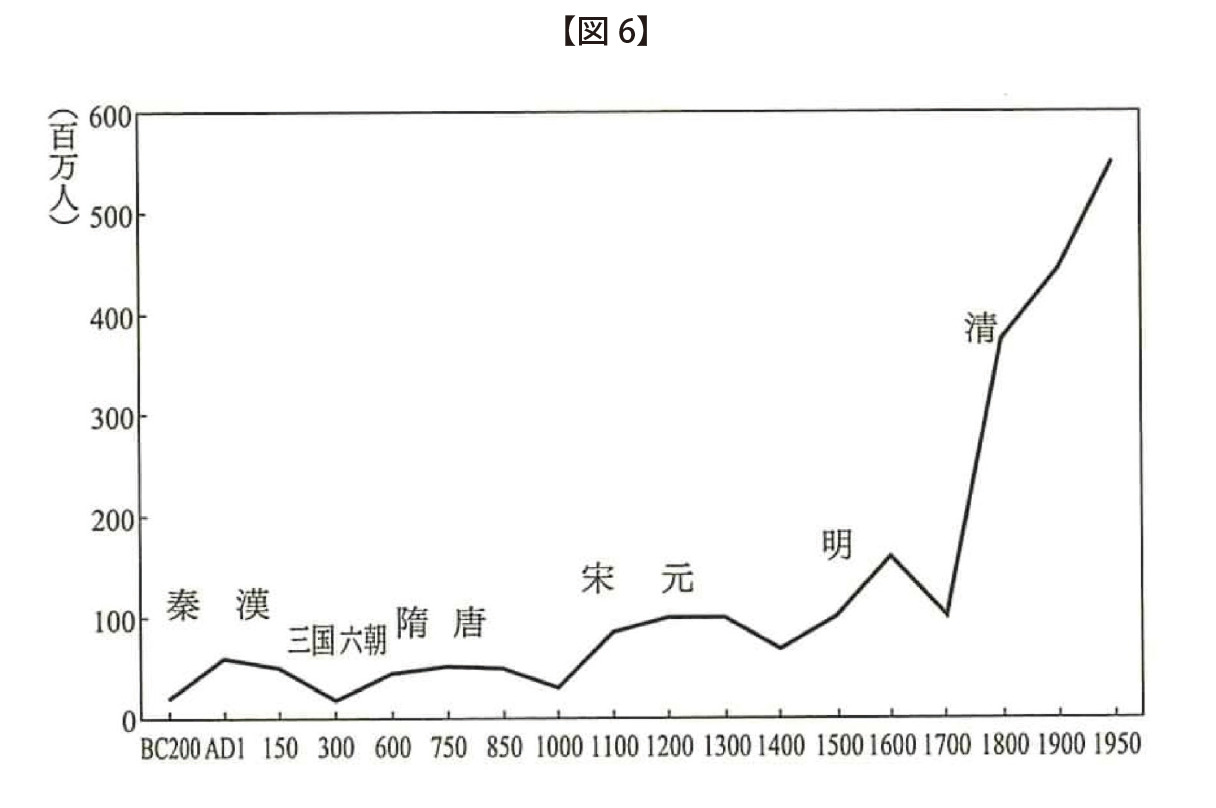

図6に示した総人口の大まかな変化を見ても、このことがわかる。明以前の中国は、山や谷はありながらも、ほぼ1億人以下の人口に収まっていたが、16世紀以降、大航海時代を経てグローバル化するなか、中国では人口が爆発的に増大した。その趨勢に統治機構の拡大整備が追いつけなかった結果、権力が隅々まで及ばなくなってしまったのである。

そうした趨勢は、西洋列強諸国による植民地化が始まると、いっそう深刻になった。各地域社会と外国勢力とが直接結びつくようになり「瓜分」が進んだからである。その過程で危機感・恐怖感を抱くようになった人々が、中国を一つにまとめようと考えた。現在の台湾や香港の問題でも、北京政府はアメリカやイギリスとつるんでいると主張するのは、必ずしも根も葉もないことではなく、上述の歴史的な残滓が作用しているからなのだろう。

おわりに

中国という国民国家(nation-state)を構成するnationが「中華民族」である。「一つの中国」、つまり単一無二の国民国家であるためには、「中国」を構成する「中華民族」も「一つ」でなければならない。したがってその「中華民族」は「多元一体」と観念される。元来「多元」だったものの「一体」化を図り、なおも進行中のプロセスであるとすれば、まだ「一体」ではありえない。「中華民族」という「多元一体」が「夢」であるゆえんである。しかも歴史をたどれば、そんな「一体」の「中華民族」は存在したことがない。かつて存在しなかったものを元に戻す、回復させることはありえないから、「復興」もやはり現実ではなく、「夢」だということになる。

20世紀の初め、「中国」の「一体」化が、清朝という多元共存システムに取って代わった。そうした「中国」化の動きに反撥して、かつての藩部は「独立」に向かい、華北や江南の各省も軍閥混戦で分立を免れなかった。国民党・共産党が政権を掌握すると、今度はその形勢に反撥して、いよいよ「一体」の「中国」を実現しようとする。20世紀の中国史は、このように従前の歴史に規定された多元勢力の繰り広げる「一体」と分立のせめぎあいだったといえる。

かたや朝鮮半島の現代も、それまでの歴史に規定されたものとみることが可能である。韓国が中国に対してはいい顔をするのに対し、日本に厳しい顔をするのは、「小中華」が作用している。そもそも南北朝鮮が分断された歴史的な要因として、「事大」と「交隣」、つまり中国側(大陸)と結びつくモーメントと、日本(海洋)と結びつくモーメントが相互作用した結果とみることもできる。「事大」と「交隣」は、近代でいえば「属国自主」に転化していくことになり、それは北朝鮮と韓国という現代の国家にも引き継がれている。そうした現象は、日本の西洋流の一元的な見方だけでは、なかなか解けない。

現代の日本はかつての陸奥宗光のような強権的な対応をとることはできない。なぜ朝鮮半島の国があのように振る舞うのか、現在の「脅威」をも含めて、なぜ中国があのような主張をし振舞うのかは、歴史から解いていくことで見えてくるのではないか。そうした歴史的視点をもとに、今後の対応・政策も考えることが重要であると考える。

(2021年4月1日に開催された政策研究会における発題内容を整理して掲載)

<図の出典>

岡本隆司『「中国」の形成 現代への展望』岩波新書、2020年

岡本隆司『近代中国史』ちくま新書、2013年