はじめに

国際社会における中国の存在感が日増しに高まっている。「中華民族の偉大な復興」を掲げる習近平政権は、アメリカに代わり中国が世界の覇権を握らんとその影響力拡大に腐心しており、これを阻止しようとするアメリカとの間で対立が強まっている。中国は一貫して「台湾は中国の一部」と主張し続けているが、平和的な併合を約したことはなく、近年では台湾を併合するためには軍事力の行使も厭わずの強硬な姿勢を示し、米中対立が絡む中で台湾問題が俄かに国際社会の注目を集めるようになった。

もっとも、台湾を巡る問題は複雑であり、通常の国家間対立や国際紛争、また国家内部の内戦ともその様相を異にしている。台湾を巡る米中関係は、大国が「小国」に恫喝をかけ、あるいは侵略征服を企図するのに対して、その大国と対立関係にあるもう一方の大国が危殆に瀕する「小国」を援助することから両大国の関係が緊張し軍事衝突の可能性が生起する標準的な大国間対立の構図とは異なっている。台湾が大国と対峙し、あるいは大国に狙われている「小国」とは言い難いからだ。また中台の関係を、一国内部における中央政府とそれに反旗を翻す地方勢力の内紛と捉えることにも問題がある。台湾が大国中国の一部とは決めつけられないからだ。

台湾の位置づけや中台、米台の関係も複雑かつ曖昧なため、台湾問題について、例えば

(1)中国が台湾併合のために武力を使うことには問題がある

(2)他方、漢族どうしが一民族一国家の原則に立ち、「一つの中国」の下で統一国家作りを進めようとする動きにアメリカが介入、妨害することも問題である

(3)国際社会が目指すべきは、中国と台湾の平和的な統一である

といった誤解や短絡な解釈が生まれ易い。複雑な台湾問題に対する正しい理解の不足から起きる問題である。

1 三つの誤解・三つの曖昧さ

そこで、台湾問題の正しい理解の障害となるものを「三つの誤解」と「三つの曖昧さ」に纏め、その一つ一つを眺めていくことにする。まず「三つの誤解」とは、

①中国は古くから台湾を支配してきたとの誤解(歴史的事実の誤解)

②中国も台湾も同じ漢族で構成されており、民族自決の原則に拠れば一つの国になるのが筋であり理想の姿であるとの誤解(民族・政治体制に起因する誤解)③中国と台湾は「中国は一つ(「一つの中国になる」)の原則で合意しているとの誤解(政治解釈の誤解)

こうした誤解が生まれる背景には、台湾を巡る問題や議論などに多くの曖昧さが存在することが影響している。それらを以下の「三つの曖昧さ」に纏めてみた。

(1)台湾の地政的曖昧さ

(2)中台関係の曖昧さ

(3)アメリカの台湾政策(米中・米台関係)の曖昧さ

2 台湾の地政的曖昧さ

台湾島が海洋性と大陸性の双方が交錯する位置にあることに起因する地政的曖昧さである。台湾は中国大陸からの距離も近いため、大陸の指示的動向による影響も受けやすく、中華帝国の勢力が拡張を遂げた際にはその影響下に組み込まれやすい位置にある。しかしそれと同時に台湾は、東南アジアから北東アジアへと至る黒潮ルートに位置し、高い海洋性を持つ。この二面性は台湾の歴史が示している。

古代・中世の中国史や世界史の中で、台湾が表舞台に登場することはほとんどない。台湾が世界史の中で注目されるようになるのは、大航海時代に入りヨーロッパの勢力がアジアに進出してからのことである。最初にアジアに勢力を伸ばしたポルトガルの船員は、台湾を「麗しき島(フォルモサ)」と呼んだ(1544年)。続いてアジア進出に動いたオランダの東インド会社が1622年に澎湖諸島に砦を築くと、澎湖諸島を自らの領土とみなしていた明朝が出兵し、オランダとの間で講和の交渉が持たれた。その際明は「台湾が自国領ではない」としてオランダに台湾に移るよう提案、そこでオランダは澎湖諸島を離れ台湾南部を占領した(1624年)。その後スペインが台湾北部を占拠するが、オランダが艦隊を派遣し、これを退けている。

スペイン、オランダに浸食された後、台湾は滅亡した明王朝の復興を目指す鄭成功がオランダを追放し、1662年、同島初の政治的実体である東寧王国を立て統治にあたった。反清勢力の撲滅を目指す清は1683年に台湾を制圧し鄭氏の政権を滅ぼすが、清の目的はあくまで鄭政権の壊滅にあり、台湾の領有には消極的であった。ただ最終的には領有を決定し、翌年台湾島を併合、福建省の管轄下に台湾府を置き、台湾は清国の版図に入る。

清の台湾編入後、台湾対岸の福建省、広東省から漢民族の移住が始まり、農地開発を進めるが、清は台湾を「化外の地」として重要視せず、その統治範囲は台湾の全域には及ばず原住民を放置し続けた。1871年、遭難した宮古島の島民が台湾で原住民に殺害される事件が起きた。日本政府は清国に賠償を求めたが、清国は「原住民は化外の民だから責任は持てない」と返答したため、日本は「国際法上台湾は清の領土ではない」と判断し、1874年出兵し台湾を占領した。この事実を見ても、台湾に対する中国の支配が如何に乏しいものであったかが窺える。

その後、日清戦争の結果、下関条約で台湾は日本に割譲され(1895年)、再び大陸中国の支配から離れる。1945年、太平洋戦争に敗北した日本は台湾の領有を放棄、国民政府は台湾を中華民国の領土に編有するとともに、台湾統治機関として台湾行政公所を設置した。国共内戦に敗れた蒋介石は台湾に逃れ(1949年)、中華民国政府の首都を南京から台北に移し、以後、中華民国政府が現在まで台湾を統治している。

中国大陸に近接するゆえ、本来台湾は中国本土と一体化するか本土の影響を受けやすい島嶼といえる。しかし、実際の歴史を振り返れば、大陸性を備えつつも、この島が高い海洋性を帯びてきたことがわかる。大陸の端の島ではあるが、日本からインドネシアのボルネオに至る列島島嶼の一部を形成し、海洋交易の拠点としての性格を併せ持ち、大陸との政治経済的な一体性よりも、歴史的には海洋世界との交わりが深かったのである。

こうした地政的二面性のゆえに、台湾は、17世紀以降の一時期、中国の王朝に取り込まれた時期もあるが、中国本土の支配とは離れて独自の政体を維持し、あるいはまた海洋勢力の支配下に組み込まれていた期間が遥かに長く、ポルトガルやオランダ、その後、日本の統治を経て第二次世界大戦後はアメリカと、その時々の海洋勢力との連携で繁栄を遂げてきたのである。台湾が当然の如く中国の一部であるとは言い難く、さらにまた中国共産党が台湾を支配したことが一度もない事実を見落としてはいけない。

3 中台関係の曖昧さ

(2)は、中国と台湾に住む人々の関係が生み出す問題である。台湾にはマレー・ポリネシア系の原住民がいるが、その人口は全体の2%程度に過ぎない。戦後、大陸から移り住んだ外省人が13%、残りを1945年の台湾光復以前に大陸から移住した人やその子孫(本省人)が占める。本省人の中には客家(李登輝等)も多い。こう見ると、中国と台湾はともに「同じ漢族で形成されて」おり、両者には一体性があるかに見えるが、現実はそう単純ではない。

台湾光復以前の漢族の台湾島への移住、移民の規模は小さく、また時の大陸王朝の関与や統治の色合いが非常に薄かったこともあり、漢族は原住民を制圧はしたが、中国本土と同様の華人文化圏が構築されるまでには至らなかった。また国民党の敗北に伴い台湾に移り住んだ外省人が島内で行った強権的支配のために、同じ漢族でありながら本省人と外省人の間には支配、被支配の関係となり、激しい対立や断絶、また抜き難い不信感が生まれることになった。そのため台湾では、外省人、本省人、原住民の三層構造が形成され、漢族としての一体感や民族自決の意識は育たなかった。

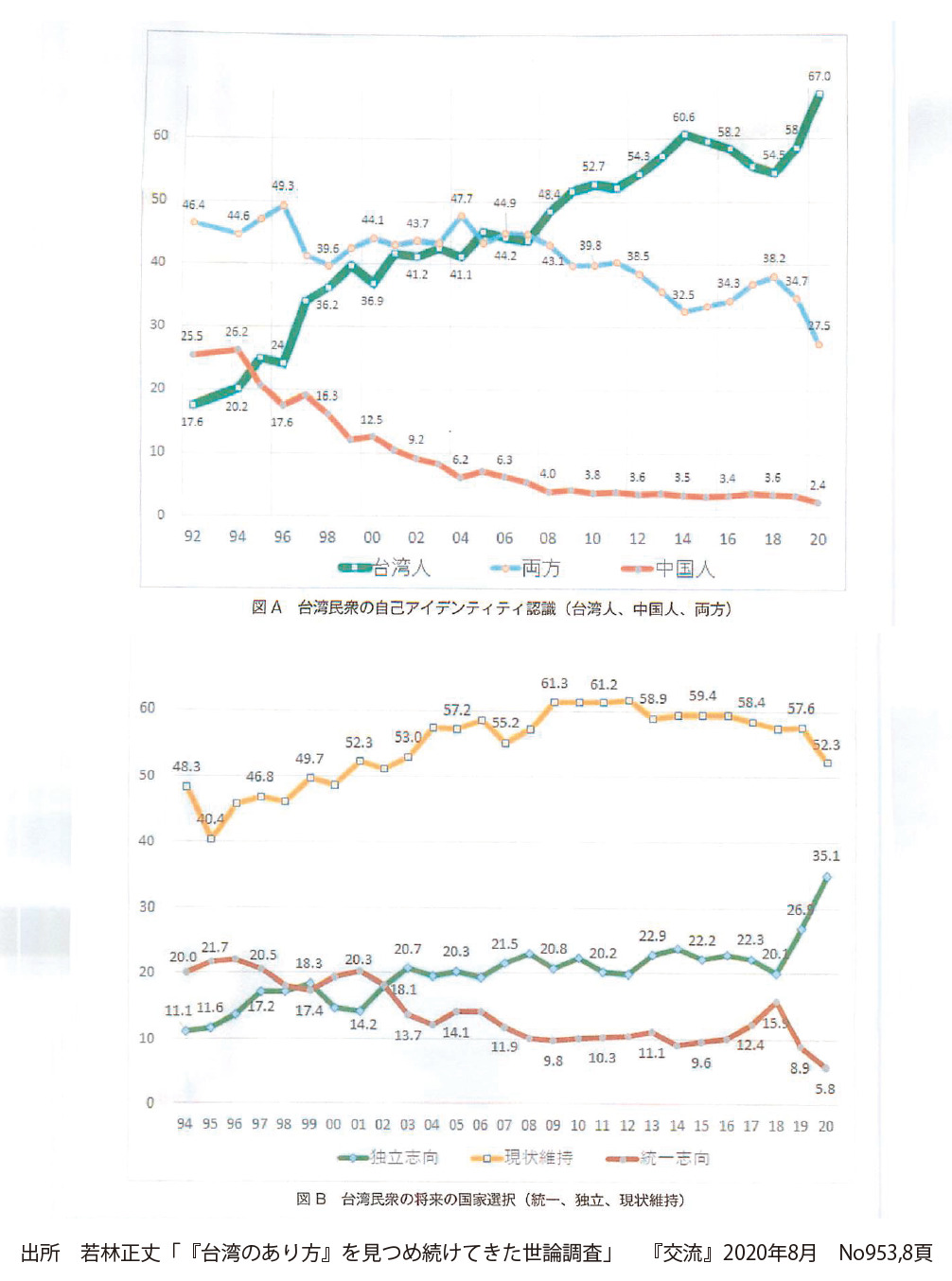

その一方、台湾の漢族が中国本土とは別に独自の国家を樹立しようとする意欲を持っているかといえば、そうでもない。大陸復帰を悲願としてきた外省人にはそもそも独立国家建設の意思はなく、本土復帰が絵空事に過ぎない現実を受け容れるようになっても、積極的に独自の国づくりを目指す動きは生まれていない。本省人も同様だ。大陸との一体感はないが独立の意欲も高くないという曖昧な感情が台湾を支配してきたのだ。大陸帰属でもなければ独立至上主義でもなく、曖昧ではあるが現状の維持を望む声が多数派をなしている。台湾問題を考える際には、この曖昧さを理解しなければならない。

もっとも、大陸との一体化でも独立でもない曖昧さが今日の台湾島民の政治意識の基盤をなしていることは間違いないが、外省人の台湾への定着が進み、大陸との連関を意識する島民は少なくなり、漢族あるいは中国人であることよりも「台湾人である」ことの自覚が強まっている。いわゆる「一つの中国、一つの台湾」の意識であり、台湾アイデンティティの高まりである。台湾の国立政治大学が今年実施した世論調査によれば、自分を「台湾人」と答えた人は63.3%、「台湾人でも中国人でもある」は31.4%、「中国人」は2.7%だった。1980 年代からの民主化を受け、「台湾人」としての意識が定着していることがこの数字からも読み取ることが出来る。中台関係については「現状維持がよい」との回答が55.7%。「台湾独立がよい」は31.4%で、「統一がよい」は7.4%だった。「現状維持」の中で「永久に」は27.5%、「当面」は28.2%。「独立」で「直ちに」は5.6%、「独立に向かう」は25.8%だった。

この傾向が、統一を狙う中国には大きな脅威となっている。世代交代が進むにつれ、大陸とは切り離し、独自の台湾コミュ二ティの存続と発展を願う世論が今後益々強まることが予想される。時が経てば経つほど、中国が企図する台湾併合は難しくなる。習近平政権が台湾に露骨な威嚇、強硬の政策を採るようになった背景には、台湾アイデンティティへの恐怖と焦りがあるからに他ならない。

(3)は、アメリカの対中政策の中で台湾問題がどのように位置づけられてきたかということだが、これもまた曖昧さと複雑さに満ちている。台湾に対するアメリカの政策の曖昧複雑さを理解するには、戦後アメリカの中国外交を回顧する必要がある。

4 アメリカの台湾政策:米台関係の曖昧さと玉虫色解釈

●台湾問題の出現

日本が第二次世界大戦に敗北した後、中国大陸で国共内戦が再発、アメリカのトルーマン政権は国共双方の武力衝突の停止と平和的統一を呼びかけたが、蒋介石政権への支援を継続してオ効果は期待できないとの判断を強め、内戦介入の意志を失っていく。49年12月、国民党の蒋介石は台湾に逃れるが、トルーマン政権は同月30日、国家安全保障会議で「アジアに関するアメリカの立場」と題する報告を承認し、台湾への軍事不介入を決定した。

ところが1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発するや、トルーマン政権は第七艦隊を台湾海峡に派遣し、中国の台湾侵攻を阻止する姿勢(台湾海峡中立化)を示した。同年秋、中国が北朝鮮支援のため軍事介入に踏み切り、以後アメリカと中国は公然たる敵対関係に入る。

次のアイゼンハワー政権は1954年12月に台湾と相互防衛条約を締結し、アメリカの台湾防衛意志を明確化させた。翌年の第1次台湾海峡危機に際しては、台湾防衛のために核兵器の使用も検討し、58年の第2次台湾海峡危機でも台湾防衛の姿勢を示した。しかしアイゼンハワー政権の台湾に対する実際のコミットメントを分析すると、米中直接対決の回避が優先され、対外的な発言程には関与は深くはなかった。これについては次回詳細に取り上げる。

●米中和解と米台関係の変化

こうしたアメリカと中国、台湾の関係はニクソン大統領の訪中によって大きく変化した。反共の闘士といわれたニクソンが、朝鮮戦争以来、敵国であった中国との関係改善に動いたのである。この外交上の大変革が可能となった背景には、互いに相手の力を必要とする事情が米中双方に存在していた。即ち、50年代後半からソ連との対立を強めていた中国では、対抗上アメリカの力やさらに日本の経済力が必要であった。他方、多極化の進展やベトナム戦争の長期化でその影響力に陰りが出始めていたアメリカは、中ソの離反を図りソ連を牽制することで軍備管理条約交渉のテーブルにソ連を乗せ、軍事バランスの均衡回復を図るとともに、革命勢力の中国との関係を改善し、東西緊張の緩和やベトナム戦争の早期終結に途を開こうとしたのである。

1972年2月21日、自ら訪中したニクソンは毛沢東、周恩来と会談、同月27日に両国は上海共同コミュニケを発表し、米中の国交正常化を約すとともに、米軍兵力の台湾からの縮小と中国人自身による中国問題の解決、それにアジア・太平洋地域での覇権追求の反対等を確認した。この会談では、台湾の扱い、即ち、台湾と共産中国のいずれが中国の正当政府とするかが問題となった。この点について上海コミュニケでは、次のように述べられている。

「中国は、台湾問題は中国と米国との間の関係正常化を阻害しているかなめの問題であり、中華人民共和国政府は中国の唯一の合法政府であり、台湾は中国の一省であり、夙に祖国に返還されており、台湾解放は、他のいかなる国も干渉の権利を有しない中国の国内問題であり、米国の全ての軍隊及び軍事施設は台湾から撤退ないし撤去されなければならないという立場を再確認した。」

「米国は、台湾海峡の両側のすべての中国人が、中国はただ一つであり、台湾は中国の一部であると主張していることを認める。米国政府は、この立場に異論をとなえない。米国政府は、中国人自らによる台湾問題の平和的解決についての米国政府の関心を再確認する。かかる展望を念頭におき、米国政府は、台湾から全ての米国軍隊と軍事施設を撤退ないし撤去するという最終目標を確認する。当面、米国政府は、この地域の緊張が緩和するにしたがい、台湾の米国軍隊と軍事施設を漸進的に減少させるであろう。」

つまり、上海コミュニケでは米中双方の見解が併記され、米側は、中国が「中国は一つであり,台湾は中国の一部であると考えていることを「認め(認識し)」,「この立場に異議を唱えない」ことを宣したが、アメリカ自身が「中国は一つ」であり「台湾は中国の一部である」と承認したり、同意したわけではない。そのように主張する中国側の言い分は承知(認識)しているというコメントなのである。また中共が中国の唯一の合法政府であるという中国の主張についても、アメリカは承認していない。

●日本政府の立場

日本政府の立場はどうであったか。ニクソン政権が頭越しに共産中国との関係改善に踏み切ったことに、日本政府は慌てた。日中問題を最後まで処理できないまま佐藤政権は幕を閉じ、1972年7月に田中角栄内閣が成立した。田中は中国問題を最優先の外交課題に据え、首相就任直後の同年9月、田中角栄自ら大平外相を伴い北京を訪れ、同月25日周恩来と会談し、国交の正常化で合意に達した。9月29日には、9項目にわたる共同声明が発表され、日中国交正常化が実現した。これによって両国間の戦争状態は終結し、日台条約は終了した。この日中共同声明において、大陸中国と台湾の関係はどのように扱われているか。

第1項 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。

第2項 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。

第3項 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第8項に基づく立場を堅持する。

ニクソン訪中の際、アメリカは中国との関係改善は進めたが、国交の回復は見合せた。他方日本政府はこの田中訪中の際に「中共政権を中国の唯一の合法政府と承認」し、一挙に中国との国交回復に踏み切っている。この点は日本政府が米国よりも一歩先んじているが、台湾が中国の一部かどうかについては、日米とも、そのように中共が主張することを認識するにとどまっている。日本政府のこうした立場は今日まで変わっていない。

なお「ポツダム宣言第8項に基づく立場・・・」とあるが、同宣言第8項はカイロ宣言の履行及び日本の主権が本州など四島と付属島嶼に限定されるとした規定で、1943年11月のカイロ宣言は、対日戦勝利後の台湾と澎湖諸島の中華民国返還をうたっている。この規定に基づき、日本の敗戦とともに台湾は台湾省として中華民国に編入されたのである。

●米中国交樹立と台湾関係法

ニクソンの訪中を機に、米中の和解と接近が進んだ。1970年代後半からの新冷戦の時代には、ソ連のグローバルな膨張を阻止するため、アメリカのカーター政権はチャイナカードをフルに活用し、日本に次いで中国との国交樹立に踏み切った。1978年12月15日、カーター政権は翌年1月1日に中国と国交を開き、台湾と断交する旨明らかにし、同日発表した「米中の外交関係樹立に関するコミュニケ」で、「米国は中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認」し、「米国は、中国はただ一つであり、台湾は中国の一部であるという中国の立場を認める」と表明した。

上海コミュニケでは、米国は「台湾海峡両岸の全ての中国人が、中国は一つであると主張している」という「事実の認識」にとどまっていたが、「国交樹立に関するコミュニケ」では、中国の「立場の認識」へと踏み込んだものになっている。それでもなお、アメリカは依然として中国の立場を「認識」しただけで、承認や同意を与えたわけではない。これは現在も同様である。中国側はアメリカの「認める(acknowledge)」を「承認」と訳しているが、正しい解釈ではない。中国と台湾の将来は双方が話し合って平和的に解決すべきであり、「台湾の主権に関して特定の立場をとらない」というのがアメリカの基本的な姿勢である。

また共同コミュニケと同時に米中両国は個別の声明を発表し、アメリカは台湾との外交関係断絶と米華相互防衛条約を1年後に終了させること、在台米軍を4か月以内に撤退させることを明らかにした。また今後も台湾と非政府関係を維持するとともに、台湾問題の平和的解決に引き続き関心を持つことを併せ表明した。一方中国政府は声明で、台湾の祖国復帰が中国の内政問題であるとの原則を表明し、武力不行使は誓約しなかったが、米政府の声明に抗議もしなかった。そして以後、それまでの台湾解放のスロ−ガンを控え、台湾の祖国復帰による国家統一という穏健な方針を掲げるようになった。

国交断交後の米台間では、日台関係と同様、民間団体が設立され、非政関係間は継続された。79年1月にワシントンで「米国在台協会」が発足、2月には台北で「北米事務協調委員会」の設立が宣言(94年9月に名称は「台北経済文化代表処と改められた) され、「米国在台協会」は台北と高雄の2か所、「北米事務協調委員会」はアメリカの大都市13か所に事務所を開設した。断交後も米台の経済関係は拡大を続け、台湾の対米輸出依存度は83年から87年までの5年間で4割以上、対米輸入依存度も2割以上増加している。

さらにアメリカでは79年4月、国内法として「台湾関係法」が成立した。これは、台湾への安全保障措置が明文化されなかったことに米議会が反発し、カ−タ−政権の原案を大幅修正して出来上がったもので、台湾における「平和及び安定はアメリカの政治、安全保障及び経済上の利益に合致し、また国際的な関心事であることを宣言」している(台湾関係法第2条b) 。そして「中華人民共和国と外交関係を樹立するとのアメリカの決定は、台湾の将来が平和的手段により、決定されるとの期待に基づくものである」としたうえで、「台湾の将来を、不買あるいは通商停止を含む非平和的手段により決定しようとする如何なる試みも、西太平洋地域の平和及び安全に対する脅威であるとみなし、アメリカにとって重大な関心事である」と強調した。中国に対して台湾を武力攻撃しないよう牽制する一方で、「台湾に防衛的性格の兵器を供給する」ことを明文化したこの国内法に基づき、歴代米政権はこの後も台湾への武器提供を続け、しばしば米中の緊張を高める要因となる。

●台湾関係法を巡る米中の対立:三つの保証

1980年の大統領選挙でカ−タ−を破った共和党のレ−ガン大統領は、強いアメリカの復活を唱えるとともに対ソ封じ込め体制の再活性化に取り組むとともに、選挙戦中から台湾との公的関係復活や米台関係の発展を公言して憚らず、政権発足後も台湾への武器売却を進めようとして中国を刺激することになった。81年6月、ヘイグ国務長官が訪中し、対中武器売却制限を緩和する用意のあることを伝えた。対ソ牽制の狙いに加えて、台湾への武器輸出を円滑化させる意図が込められていたが、中国側を満足させるには至らなかった。同年12月、レ−ガン政権は台湾向け武器売却方針を決定するが、この措置に中国側が強く反発。そのため米政府は82年1月、ホルドリッジ国務次官補を急遽北京に派遣して中国側の説得に当たらせる一方、輸出内容の一部を変更し、台湾へのF−Xや高性能戦闘機の売却は行わないこととしたが、4月には6千万ドルに上る軍用機部品の台湾への輸出に踏み切ったため、米中の間にはニクソン訪中以来最大の緊張状況が生まれた。

そのため82年5月にブッシュ副大統領が訪中し調整がなされた結果、米中双方が経済、文化、教育、科学、技術面での関係をさらに強化していくことを再確認したうえで、台湾問題について(1)長期にわたって台湾への兵器売却を続けない(2)台湾向けに売却される兵器は、その性能、数量において米中国交正常化数年間の水準を越えない(3)台湾への兵器売却を次第に減少させる(4)期限は明示しないが一定の期間を経た後、本問題の「最終的解決をめざす」との米中共同声明(第3次コミュニケあるいは第2次上海コミュニケともいう)が発表された(1982年8月17日)。

玉虫色の表現で問題の棚上げを図り、ひとまず事態は沈静化に向かった。また米国は台湾に対して以下の六つの保証を与えることで、第3次コミュニケを一方的に補完した。

1.台湾への武器販売の終了日を設定しない

2.台湾への武器販売について中国と事前協議は行わない

3.台湾と中国の仲介役を米国は行わない

4.台湾関係法の改正に同意しない

5.台湾の主権に関する米国の立場を変えない

6.中国との対話を行うよう台湾に圧力をかけない

そして83年以降、一転して米中関係は緊密化の様相を呈するようになった。新冷戦の中で米中が反ソ同盟の色彩を強めたこと、改革開放政策を進め近代化を急ぐ中国がアメリカからの資本や技術の入手を最優先としたこと、米側も対ソ牽制に加え、対中貿易拡大の観点からも高度技術の対中輸出規制を緩和させたこと等がその理由であった。中国の台湾政策も対話を強調する穏健な装いが採られ、米中間で台湾問題が表面化することも少なくなった。

●クリントン政権の三不政策

1990年代、ソ連の崩壊で冷戦構造が崩れたこと、また台湾の民主化によってそれまでの米中台の安定的な関係に変化が生まれた。特に台湾の李登輝政権が進める「弾性外交」を中国は台湾独立を目論むものと強く警戒し、あらゆる手段で阻止しようと動き、1996年には大規模な軍事演習で台湾を威嚇した。この第3次台湾海峡危機に際し、クリントン政権は空母3隻を台湾海峡に派遣し中国を牽制したことから、米中関係は再び悪化した。

しかし対中関係改善を政権2期目の最重要外交課題に据えたクリントン大統領は、97年、オルブライト国務長官やゴア副大統領を相次いで訪中させ、10月には中国の国家主席としては12年ぶりとなる江沢民国家主席の訪米が実現 、両国間の「建設的な戦略的パートナーシップの構築」に向けて協力関係を深めること等をうたう共同声明が発表された。

98年1月にはコ−エン国防長官が訪中し軍事海上協議協定を締結、6月にはクリントン大統領が自ら訪中し、「南アジアの核軍拡競争の阻止」「対人地雷の移転防止」「生物兵器禁止条約の強化」に関する三つの共同声明が発表されたほか、大量破壊兵器の不拡散、戦略核兵器の相互照準解除等47項目の意がなされた。さらに口頭ながら、クリントン大統領は上海における識者との懇談会で、台湾問題に関して(1)台湾の独立不支持(2)「二つの中国」や「一つの中国、一つの台湾」不支持、そして(3)国家としての地位を要件とする国際機関への台湾の加盟不支持の「三つのノー」(三不政策)を言明し、武器売却は継続するものの、台湾の独立は認めないとの立場を再確認した。この三不政策の表明は中国外交には大きな得点であったが、逆に台湾にとっては打撃となった。

5 アメリカの台湾政策:総括

紙数の制約から、これ以降の米歴代政権の対中・対台湾政策の詳細は割愛するが、アメリカの対中・台湾政策の基本方針は概ねクリントン政権までに固められたといえる。しかし、2017年に誕生したトランプ政権はそれまでの枠組みを逸脱する動きを見せた。トランは大統領選に当選するや台湾の蔡英文と電話協議を実施(16年12月)、翌年7月には総額約14億米ドル(約1600億円)に上る台湾向け武器供与を決定する。以後、戦車や戦闘機、それに台湾の潜水艦建造支援を意味する魚雷の売却にも踏み切るなど、中国との対決姿勢を強めるのと比例して、台湾の防衛力強化に動いた。また厚生長官など閣僚を相次ぎ訪台させ、18年3月には米台高官の相互訪問を促す台湾旅行法を成立させ、さらに19年7月には蔡英文の訪米も許可している。2020年には、台湾を支持する国との関係を強化する一方、台湾と断交するなどした国に対しては経済支援削減などの措置をとることを米政府に求める「台湾同盟国際保護強化イニシアチブ法(台北法)」を制定している。

しかし、トランプ政権の台湾への深い傾斜は次のバイデン政権によって修正された。2021年に発足したバイデン政権は、トランプ政権の厳しい対中姿勢は継承しつつも、台湾政策については歴代米政権の基本路線に戻しつつある。即ち、21年2月及び6月の2度、中国の楊潔篪国務委員との電話会談でブリンケン国務長官はアメリカが「一つの中国」の原則を堅持する旨を表明、またカート・キャンベル国家安全保障会議(NSC)インド太平洋調整官は21年7月のアジア・ソサエティの会合で、台湾の独立は支持せず「一つの中国」原則を再確認している。米中対立の激化に伴い、台湾防衛のスローガンが声高に叫ばれるようになったが、宣言政策ではなく実行政策に関する限り、バイデン政権が台湾政策で新たな一歩を踏み出すことに慎重である点は留意する必要がある。

以上、台湾問題に対するアメリカの政策を纏めれば、

(1)台湾が中国の一部であることを正式には認めてはおらず、それと同時に台湾を独立国とも認めていない

(2)台湾に武器供与を実施しているが、それは台湾の独立を促すものではなく、自衛力を補うものに限定されている

(3)アメリカは、中国の武力による台湾併合には反対し、台湾の防衛に協力する姿勢を見せるが、但し台湾の独立は認めず、コミットもしない

という極めて曖昧な姿勢を採り続けている。台湾問題に対するアメリカの政策を一言で表せば、「台湾へのコミットを曖昧化」するとともに、「現状の維持を最優先」する政策といえる。

(2021年8月16日)