今年2020年は、米国にとって特別の年となった。すなわち、今年は1918年のスペイン風邪、1929年の世界大恐慌、1968年のキング牧師暗殺(と公民権運動)の三つが、一気に重なったような年となった。危機に直面すると社会の矛盾や問題が噴出し、それによってその国の本質が明確に見えてくる。そこでここでは、コロナ禍という危機に直面した米国社会で起きているさまざまな現象について、人種主義の視点だけに限定せずに、もっと広い視野に立って俯瞰しながら分析してみたい。

1.社会思想からの分析

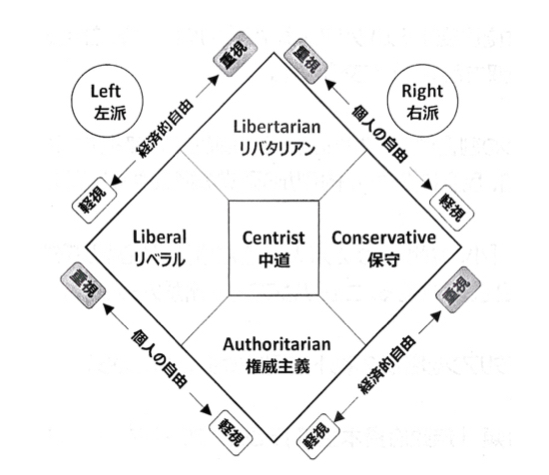

図1のノーラン・チャートは、米国政治を分析する上でよく用いられる図式である。このノーラン・チャートは、指標として個人の自由(社会的自由)と経済的自由を置き、それぞれの価値を重視するか軽視するかで4領域に分類し、真ん中には中道を設けている。

この図に基づきながら、昨今米国社会で起きているさまざまな社会思想運動についてみていきたい。

(1)リバタリアン(Libertarian)

リバタリアンの基本思想は、経済的自由と個人の自由を最高の価値と考えてあらゆる事象を見ていくことにあり、それを遮るものについては批判的な立場を取る。経済面からは、政府の規制、保護貿易を嫌い、個人の自由の面からは、人を(人種や性、国籍などの)特定のカテゴリー、属性で判断することを嫌う。例えば、LGBTQについては、あくまで個人の自由に属するものとして、それを規制・制約することに反対する立場をとる。

言い換えれば、経済的には小さな政府志向の経済保守、社会的には極めてリベラルな立場である。そして人為的につくられた国境の中で限定的に生きることはナンセンスだと見るので、グローバリゼーションについては肯定的な態度を示す。

代表的な思想家としては、(古典的にはアダム・スミスも含まれるが)ミルトン・フリードマン(穏健派リバタリアン)が挙げられる。

またリバタリアンの思想を実際の社会に実現したところもある。例えば、ジョージア州アトランタ郊外のサンディスプリングス(Sandy Springs、人口約9.4万人)という都市は、(行政機能の)ほぼ9割を民営化している。消防、警察まで民営化しているものの治安はよく、市の財政も健全化している。最近では、地方自治体の厳しい財政問題解決の参考のために、日本からも含め、自治体担当者が視察に行っているという。強硬派リバタリアンはさらに自由化を進め、裁判所、(セキュリティ会社を利用するなどして)軍事部門の民営化促進を提唱しているほどである。

数年前に米国で話題になった「ティー・パーティ運動」もリバタリアンに連なる運動で、政府が破綻した企業救済に公的資金を投入したり、景気浮揚のために大規模な景気刺激策を取ることは市場を歪めるので不健全だと考える。経済的にはリバタリアンの考えに立つが、社会的には保守的思考が目立つ。そのためリバタリアンのなかには、ティー・パーティ運動と同一視されては困るとする者も多い。

リバタリアン関連で最近注目されたことの一つに、米国でコロナ感染拡大対策としてロックダウンが施行されたときに、それに抗って行われた反ロックダウンのデモ(ミシガンやウィスコンシンなど)がある。このデモを主導したのがリバタリアンだった。

リバタリアニズムの動きは、米国だけではなく世界的にも見られる。コロナ対策で有名になった台湾のIT担当大臣オードリー・タン(唐鳳)は、暗号通貨やICTによって国境を越えるといった発想など、リバタリアンの考え方の持ち主だ。

米国でリバタリアンの人たちがどのくらいいるかだが、有権者の10〜12%程度である。「リバタリアン党」という政党もあるが、それ自体はあまり実体がなく、リバタリアンの人たちは、民主党や共和党に所属しながらその中で発言し影響力を及ぼそうとしている。

リバタリアンの特徴として、20〜40代の若い世代に支持者が多いということがある。以前、マサチューセッツ工科大学(MIT)の学生新聞が同大学生について調べたところ、23%くらいがリバタリアンのカテゴリーに入るとの結果が出た。ちなみに、私が昨年『リバタリアニズム』(中公新書、2019年)を出した時に、学生など若い世代からの反応が多く、取材に来た編集者のほとんどが若い人だった。近年、個人のライフスタイルに口出すことはやめるべきだ、インターネットやマーケットを利用しながら新たな公を形成していこうという感性を持つ若い世代が日本でも多いように感じる。

いずれにしても、米国社会の動向を見る上で、リバタリアンは無視できない流れである。

(2)権威主義(Authoritarian)

日本語で「権威主義」というと、誤解を招きかねないところもある。その基本思想は、個人主義に対して懐疑的で、そもそも人間は個人では生きて行けず、共同体・民族・国家などの属する母集団が必要だという考えである。ときには「共同体主義」「ナショナリズム」と言われることもある。

今日のテーマでもある「人種主義」もこのカテゴリーに含まれるだろう。「人種」という概念は、人間の実存において決して無視することのできない属性で、人種主義はそれを強調する立場である。

権威主義の立場は、グローバリズムに対しては懐疑的である。グローバリズムの荒波によって共同体が破壊され、人種・民族の一体性が失われ、文化的にも悪い方向に行っているとの「危機感」を抱いている。

トランプ大統領の考え方の思想的位置づけはなかなか難しいところだが、だいたい権威主義のカテゴリーに入るのではないかと考える。一般に、彼の考え方は「ペイリオ・コンサーバティブ(Paleo-conservative)」(古い+保守の意)と言われている。

その基本的考え方は次の通りだ。

——(公民権運動などが起きる前の)1950年代の米国は、白人がマジョリティのキリスト教社会で、ミドルクラスの層が厚く、(工業が高度に発達して)第二次世界大戦後の経済的繁栄を謳歌した理想的な社会だった。さらに(共産圏を除いた)自由世界をリードし、世界から尊敬される国でもあった。ところが、その米国をダメにしてしまったのが、まさにグローバリズムだった。グローバリズムによって多くの移民が流入して文化的変容がもたらされたのみならず、彼らのために税金を投入し、低賃金の労働が奪われてしまい、米国の産業の空洞化がもたらされた。

この間、米国は多国間主義の枠組み作りに努力したのに、他の国々ばかりが恩恵を受けて、米国はその恩恵を受けられなかった。つまり、米国はグローバリズムによって壊されたという「被害者意識」であり、米国=犠牲者という意識が権威主義の人々の共通認識となっている。いまこそ、米国の利益を追求するという意味での「米国第一主義」なのである。そもそも自国の利益(国益)を第一に考えることは、国家として当たり前であり、自国第一主義は当然だと主張する人もいるが、米国の権威主義が主張する「米国第一主義」はそれとはニュアンスを異にしている。トランプ流の「米国第一主義」の根っこの部分には、とてつもない被害者意識があるのである。

この流れをさかのぼると、1990年代のパット・ブキャナンがおり、古くは白人至上主義団体のKKK(クー・クラックス・クラン)がある。

また権威主義は、次のような考えももつ。

グローバリズムを牽引しているのは「闇の勢力(deep state)」で、彼らによって米国は「殺戮」されていると考える。トランプが(通常、前向きなメッセージを発する)大統領就任演説の中で、「米国の殺戮(American carnage)」という言葉を使ったのには驚いた(“This American carnage stops right here and stops right now.”、2017年1月21日)。そのほかの場面でも彼は、「今やグローバリズムの時代は終わり、これからはナショナリズムの時代だ」と、ことあるたびごとに言及している。

権威主義のこの感覚には、「闇の国家」や「PC(political correctness)」は、自分たちを虐殺する信号、コード(code)だという認識がある。「多様性」という言葉も、白人を虐殺しようとする言葉だと考える。そしてグローバリズムは、ユダヤ人の陰謀だと信じている。

リバタリアンと権威主義は、図1で対極に位置しているが、意外にも共通点もある。例えば、白人至上主義者には、PCによって自分たちの居場所を失い、物事を自由に発言できなくなっているという感覚がある。自分たちこそ犠牲者であるから、白人の権利を守る必要があり、そのために「人権擁護活動」をやっているに過ぎないという。

一方、リバタリアンの論法はまったく別で、本来個人として自由に意見表明することのできるはずの米国で、いまやその権利までも奪われてしまった。大学に行けば、(一定の枠にはめられた中で)「模範的な解答」や「政治的建前」を言わなければならなくなっている。こんな不自由なことがあってよいのか。言論の自由のない共産主義社会と同じ状態に陥っている。これがリバタリアンのPCに対する論拠である。両者ともPCや多様性を重視する考え方に対して嫌っているのであるが、その論拠は違っている。

ところで、日本人が「白人ナショナリスト」と聞くと恐ろしいようなイメージがあるかもしれない。米国でアッパーミドルクラスの生活をしている白人の友人たちに話を聞いてみると、つぎのようなことを語ってくれた。

学校のクラスで、黒人の子が悪ふざけをすると本来ならば(友人として)注意すべきところだが、そうすることは「怖い」という。なぜなら、そうした場合に、その黒人の子の保護者から「あなたは人種差別主義者だ」とクレームをつけられる恐れがあるからだ。教師にしても同様で、黒人に対する注意などはやはり腰が引けたような態度だという。このように普段の生活の中である種の「息苦しさ」を感じている人が少なからずいるのである。

ロイターの調査(2018年)によると、米国社会で「マイノリティーが攻撃されている」と感じる人が57%、「白人が攻撃されている」と回答した人が43%だった。白人ナショナリズムそのものに対しては否定的だが、人種関係についてはどこかでやるせなさを感じている人が一定数いるということだろう。くしくもこれは、トランプ大統領の「岩盤支持層」に相当する割合と一致する。

同じ調査では、白人ナショナリズムを支持するという割合は8%ほどあるので、権威主義の人はおそらく十数%はいると思われる。

(3)リベラル(Liberal)

この領域は、伝統的に民主党の基盤であるが、近年の特徴として、「民主社会主義」という社会主義の変形に魅かれる若者が増えている点がある。彼らにとっては、生まれたときからいわゆる「アメリカン・ドリーム」は死語になっていた。彼らの学校時代は、キャンパスでの銃乱射事件が頻発し、経済格差が拡大し、私立大学に行くと平均3万ドルくらいの借金を抱えて卒業する人が多いなど、実に厳しい環境であった。米国の大学進学率は75%くらいであるが、大学を出たからといって、その後の安定した生活が保障されるわけではなくなってしまった。大卒者といえども、かつて高卒者が社会に出て置かれたのと同じような状況になりつつある。少なくとも大卒でないと正規雇用はほぼ無理だろうし、高校中退では仕事を探すことすら難しいといような、非常に厳しい競争社会の現実に直面している。

さらに異常気象に伴う災害、その他の環境悪化を日常的に体験するとともに、国際問題では幼いころから米国がアフガンやイラクでの泥沼のような戦争に関与して困難を抱えていることを、肌で感じてきた。そうした中から、米国社会が根源的におかしいのではないかという疑問を漠然と懐いてきた。

2011年には「ウォール街を占拠せよ」運動があり、それを主導したのも若い世代だった。(ティー・パーティ運動が「大きな政府」に抗ったのと対比すると)彼らは「大企業」「多国籍企業」に抗った運動だった。立場の違いはあるにしても、両方とも共通した心性として「アメリカン・ドリームはもはやあり得ないし、自分自身で自分の将来を決定することすら難しい世の中になった」という「怒り」「フラストレーション」があり、それが一方は「大きな政府」に向かい、もう一方は「大企業」に向かったということだろう。

こうした意識の高まりが、2016年の大統領選挙で「サンダース旋風」を引き起こし、今年の民主党の大統領候補選挙戦においてもサンダースなどの急進左派が影響力を発揮した。

今年初めに新聞記者と一緒にサンダース陣営を中心に現地取材をしたとき、若者の熱気がすごかった。彼/彼女らは、前回の大統領選挙戦から手弁当でもって草の根運動を展開してきた。カリフォルニア州の裕福なオレンジ郡(Orange County)に行って彼らに会ってみると、「自分たちは裕福な親の元に育ったので私立大学にも行けたが、将来自分の子どもの世代になったらどうなるかわからないから、今こそ行動を起こさないといけない」と語っていた。「従来の民主党ではダメだ。ヒラリー・クリントンはエスタブリッシュメントでどっぷり利権につかっており、クリントンの生半可な政策ではダメだ。ゆえにサンダースを支持する」と。彼/彼女らの感覚では、オバマ大統領は許せるが、ヒラリー・クリントンは許せないという。

若い世代は、冷戦時代を直接知らないので、社会主義に対する悪いイメージもない。「社会主義」という言葉のイメージは、「社会正義」といった軽いものとして受け止められているようだ。

米国最大の社会主義団体に「米国社会民主主義者」(DSA=Democratic Socialists of America、1982年創立)がある。2016年に5000人ほどだった会員が、2020年6月には7万人ほどまでに急増した。

前回の大統領選挙では、サンダース支持者の13%が(民主党候補がクリントンに決まると民主党支持を止めて)トランプに投票したとされる。トランプも情緒的には反エスタブリッシュメントなので、その点で共鳴した現象だろう。彼らは、いまや米国社会の変革は中道的な路線ではできないと考えており、その点でトランプなどと通底している。

今年の大統領選・民主党候補のバイデンに対してはヒラリーに抱いたような反発はなく、反トランプ感情も強いようで、現時点ではサンダース支持者はバイデン支持になっている。

(4)保守(Conservative)

「保守」は、伝統的共和党の思想的土台をなしてきた領域だ。この領域は、トランプ政権誕生以降、全体として弱くなっているように思われる。従来、保守に属していた人の中から、一つはリバタリアンに行った人がおり、もう一つはトランプ大統領に魅かれて権威主義的な方向に向かった人が出てきたためである。実際、共和党はこの3年間で「トランプの党」に化した感がある。

総じていえることは、図1の中央に位置する「中道(Centrist)」(従来の米国政治の主流派、エスタブリッシュメントなど)に対する懐疑心が強まり、その人たちが、(保守を除く)三つの方向に引っ張られていく傾向が見える。言い換えれば、従来の二大政党体制に対する懐疑でもある。

米国政治の主流派やエスタブリッシュメントは、PCという「建前の世界」に生きてきた人たちであり、いくら彼らと対話したところで無駄だと結論付け、これからは徹底して対決していくというムードに入っている。

その結果、(民主・共和の二極化から)多極化、ないしは「部族化」(政治的部族主義、Tribalism)しつつあるといえる。トライバリズムとは、ここでは人種や民族、宗教、ジェンダー、教育、所得、世代、地域などの差異に沿って、各自が自らの集団の中に閉じこもることを指す。それだけなら目新しくはないが、最近の問題は自らの「部族」を「被害者」「犠牲者」と見なし、他の「部族」を制圧しようとする点にある。ソーシャル・メディアがこうした傾向を助長している。

例えば、同じ民主党支持者の中でも、大卒以上の人と高卒以下の人とでは価値観に差があるし、ジェンダーに対する考え方も、同じ民主党内でも温度差がみられる。

米国社会を分析する視点として、これまで共和党か民主党かという視点で見ることが多かったが、現代の米国社会はそれだけではとらえられない新しい動きが出てきている。

今年のコロナ禍によって、当初は米国社会が結束する方向に向かうのではないかとも思われたが、実際には、多極化・部族化したそれぞれの領域がコロナ禍を利用しながら、自分たちの主張への動きを強めている状況である。

各々次のような主張を繰り広げている。

<リバタリアン>

米国のコロナ感染拡大は、政府の判断ミスによるところが大きく、硬直的な規制や制度が阻害要因となって臨機応変の対応ができなかった。彼らは「アベノマスク」について次のように批評した。政府が主導して混乱の中でモノを国民に与えるようなことをやると、だいたい「高かろう、悪かろう、遅かろう」で批判されるだけだ。同じ予算を使うのなら、むしろマスク製造機械を購入してメーカーに与えてマスク増産に尽力すべきだ。

<社会主義支持者>

今回のコロナ禍によって米国の医療保険制度の杜撰さが露呈した。感染拡大の原因の一つに、格差拡大と有給病欠休暇制度が認められていなかったことにあるなどと、現政府を批判。その上で、社会主義的な制度の実施が有効だと自説を展開した。

<権威主義(ナショナリズム)>

グローバリズムによってヒトの移動が激しくなり、それに伴い新型コロナウイルスも世界に拡散した。いたずらにサプライチェーンをグローバル化した結果、マスクも中国依存度が高まりコロナ感染対応に支障をきたした。国際機関や中国などによって、米国は多大な犠牲をこうむっている。いまこそ、国境管理の徹底と、サプライチェーンのデカップリング、国際機関の見直しなどを進めるべきだ。

2.米国社会の変容と今後の展望

(1)若者世代が有権者グループの最大に

将来の米国社会の変容を展望する場合、重要な指標の一つが人口動態である。今年2020年の大統領選挙では、初めてミレニアル世代(注:1980年代から2000年初頭に生まれた世代で、おおむね25-40歳)、Z世代(注:1990年代中盤以降生まれた世代)が最大の有権者グループとなる。そして2045年頃までには、白人の人口が過半数を割ると予測されている。

ミレニアル世代やZ世代の一般的特徴は、環境問題、銃規制、経済格差、LGBTの権利、健康志向、人種問題など、いわゆる社会正義に対する関心が高いことが知られている。加えて、政府の財政赤字の拡大、地方自治体の破算、政府機関の肥大化、ICTに長けたデジタル世代、ネットビジネスと国境を越えた経済活動、キャッシュレス社会などの社会環境に生きてきた世代なので、基本的にリベラルないしリバタリアンの傾向がみられる。図1で言えば、左斜め上のベクトルに向かう性向が強く表れてくることになる。

つまり、人口動態からみると、これからは保守や権威主義にとって試練の時代になるだろう。共和党の立場からは、若者、非白人、女性、非キリスト教信者、無宗教者(注:ミレニアル世代の約3割は無宗教と言われる)の人たちをどう取りこんでいくか、その課題を克服しないと選挙で勝つことが難しくなる。共和党のアイデンティティの変容という課題は避けられないと思われる。

産業政策面でいうと、企業や市場においてもミレニアル世代やZ世代が最大の人材供給源・顧客になるわけだから、彼らの趣向にあったマーケティング戦略の構築が求められる。この春の人種差別抗議運動で、Black Lives Matterに多くの企業が賛同を表明したのには、(倫理・正義面から賛同したこともあるだろうが)いま声を上げないと差別黙認とみなされてしまい、そうなると若い世代からそっぽを向かれてしまいかねないという憂慮もあったに違いない。

このように選挙と市場のリアリズムが相まって、米国社会は図1の左上方向に向かっていくだろうと展望される。とは言っても、単純にそう進むわけでもなく、そのような社会の動きに対する反発や反動のベクトルも当然強くなる。「トランプ旋風」や白人至上主義的な運動の高まりは、こうした「最後のあがき」とも言うべき現象と見ることもできる。

(2)白人が過半数を割る時代(2045年頃)

カリフォルニア州の事例は、この問題を展望するにあたって非常に参考になる。

カリフォルニア州は、すでに四半世紀前に白人が州人口の半分を割り、現在マジョリティではなくなった(37%)。その中で、白人ナショナリズムの運動が非常に活発で、白人保守層からの抗いが強まっている。この例を米国全体に敷衍してみると、2045年に白人が総人口の半数を割ると予測される中で、その後四半世紀くらいは白人ナショナリズムの運動が文化的反動として現出する可能性は十分にあり得る。トランプ大統領がいなくなったから、そうした反動が消滅するというような単純な潮流ではないのである。4割くらいのトランプ支持の岩盤支持層は、仮に今回の大統領選挙でバイデンが選出されたとしても、怨念を抱き続けていくだろう。

このような動きは、米国にとどまらず、欧州やその他の世界にも拡散しつつある。反難民、反移民、反EUなどの動き、極右政党の台頭、反エスタブリッシュメントとしてのポピュリズムの台頭、自国第一主義などである。

テロというと、どうしてもイスラーム過激派の運動とみなしがちであるが、米国に限って言えば、米国内のテロの73%は白人ナショナリスト系が起こしている。トランプ大統領は、暴動やテロを起こしたのは極左運動と言ったが、極左によるテロはほんの数%程度にしか過ぎない。白人が人口の過半数を割るという現象は、歴史上初めてのことであるため、白人たちの中にそうした動きに対する「恐れ」が高まっていることが背景にあるだろう。

白人ナショナリストの中には、次のような疑問を投げかける人も少なくない。「アジア系の人たちが、自らの権利を擁護する議連を作っても何も言われないのに、白人が同じことをしようとするとなぜ『白人至上主義者』と言われるのか?」「黒人がトランプ大統領の人形を叩いても何も言われないが、白人がオバマ大統領の人形を叩いたら『レイシスト』と非難される。これはどこかおかしい!」「米国は、本来表現の自由が認められ、その権利が認められていたはずなのに、白人にはそれが当てはまらなくなってしまっている」。

今回のBlack Lives Matterに便乗して、暴力行為を行う過激な白人ナショナリストもいたが、彼らからは次のような過激な発言まで登場している。

——法の支配、人権、民主主義、選挙制度など、近代の諸制度は全部インチキで、これらは公正ではないから、その価値自体を破壊する必要があるとし、暴力行為も積極的に肯定する(加速主義、Accelerationism)。土台が腐った家(現在の米国)は、壊さないといけない——。

米国が戦後支えてきたリベラルな国際秩序は、その国内(内側)からも壊されつつあるような印象を受ける。

(3)人種主義が大統領選の重要イシューの一つに

人種差別抗議運動が各方面に展開する中で、奴隷制度や植民地主義を象徴するような銅像の破壊やそれと関連する地名や建築物の名称変更にまで及んでいる。トランプ大統領は、こうした動きに対して、白人保守層をたきつけるためにも、「法と秩序」の維持を前面に掲げた発言や連邦軍の出動など強硬な発言を繰り返してきた。それも人種カード、白人保守層に対する文化的価値を煽ることによって、彼らへの支持拡大を狙って求心力を高めるためだと言われる。

もっとも、世論調査では、トランプ支持率は下がり気味なので、その手法はあまり功を奏してはいないようだ。前回の大統領選挙でトランプは、このような分断手法(対立をあおり、支持層を固め勝利を導く手法)による成功体験があるために、周囲からはこのやり方への苦言が呈されても、トランプ大統領自身はなかなか聞き耳を持たないようだ。加えて、すでに強硬なやり方で進んでいるので、いまさら方向転換をするのが難しいということもあるだろう。

前回の大統領選挙で有権者の投票率は55%だった。分断手法や「文化戦争」によって、前回投票に行かなかった45%の中には白人保守層もいるので、彼らの心をたきつけて自分の支持層に回すという可能性を信じているかもしれない。

いずれにしても、人種問題に絡むイシューは、今回の大統領選挙の大きな争点の一つになっていることは確かである。郵便による投票の是非論のほか、投票時間の制限や投票所の移動、本人確認の厳格化などの施策が激戦州などで行われるだろうと言われているが、それらはマイノリティーの投票率に対する対応策でもある。

3.2020米大統領選挙の展望

今回の大統領選挙の主な争点は、①コロナ対策に関連してトランプが指導者として適切に対応したか、②経済政策、医療保険問題、③人種・多様性問題、④対中政策、⑤多国間主義と米国第一主義などである。

コロナ感染拡大とジョージ・フロイド事件への政府対応などが有権者に影響を及ぼし、2020年6月時点の政党支持率の調査で、民主党が共和党に11ポイント・リードしている。ここ30年くらいを見ると、支持率で10ポイントの差が出たのは、ブッシュに対するクリントンの勝利(1992年)、オバマの再選(2011年)くらいなので、共和党陣営は相当危機感を持ってみている。

上院議員選挙については、最近の傾向として大統領選挙結果と連動することが多く、現状の支持率・経済状況を見ると、民主党が多数派を奪還する可能性が出てきた。下院議員選挙でも民主党がさらに議席を伸ばす公算が高い。

トランプ陣営では選対のトップを替えたほか、共和党議員の中にはトランプとは距離をおいて選挙戦に臨んでいる人物も出てくるなど、党内でトランプ支持者と現実重視派との間で若干距離感が出ている気配も見える。

ただ、さまざまな選挙予測が出ているものの、決め打ちするのは早すぎるというのが正直なところだ。現時点(7月)でバイデンが8.6%リードしているが、前回の選挙でも、同じ7月の時点でクリントンが7.7%リードし、投票日の2週間前でもクリントンが7%リードしていた。前回の選挙予測の失敗を反省して、世論調査の方法も精巧になってきてはいるが、投票日までまだ3カ月以上あるので、予測は極めて難しい状況である。

またトランプの破壊力には相当なものがある。現職の強みとして、国民にアピールする政策(対中強硬策、香港問題対応、WTO脱退、コロナウイルスへのワクチン開発、連邦最高裁判事の人事など)をタイミングよく打ち出すことで有権者をひきつけることも十分可能だ。

一方バイデン候補は、現時点では自宅に篭ってトランプのオウンゴールを眺めている感じだが、今後彼の失言問題や過去の中国との関係を取りざたされることもリスクとしてあり得る。とくに失言問題は、彼の高齢によるものとして年齢リスクとして問題化する可能性もある。またバイデンはカトリック教徒であるが、少し前に人工妊娠中絶を容認する立場に変えたので、保守層から「文化戦争」の火種として利用されかねない。

バイデンの外交政策は、概ねオバマ政権と同じ方向に回帰する方向ではないかと思われる。ただ、民主党左派は、自由貿易に反対しているのですぐにTPPへの復帰は難しいだろう。対中姿勢では、現在のトランプ政権の政策と一致するところもあるが、環境問題などグローバル・イシューに関しては中国の協力を求めるところもあるから、その辺の矛盾も出てくるだろう。民主党左派には反戦平和主義も強く、軍事予算の削減要求も出てくる可能性もあるので、日米安全保障における日本の負担増に対して厳しい態度で臨んでくることも十分考えられる。

(2020年7月21日、メディア有識者懇談会における発題内容を整理して掲載)