はじめに

11月5日の米国大統領選挙は、希に見る大接戦で最後までその行方が見通せないとの報道が大手メディアでは多かった。だが実際には共和党候補のトランプ前大統領が早々と勝利を決め、第47代大統領に選出された。返り咲きを果たしたトランプ氏は、クリーブランド大統領以来、130年ぶりに非連続で任期を務める2人目の大統領となる。

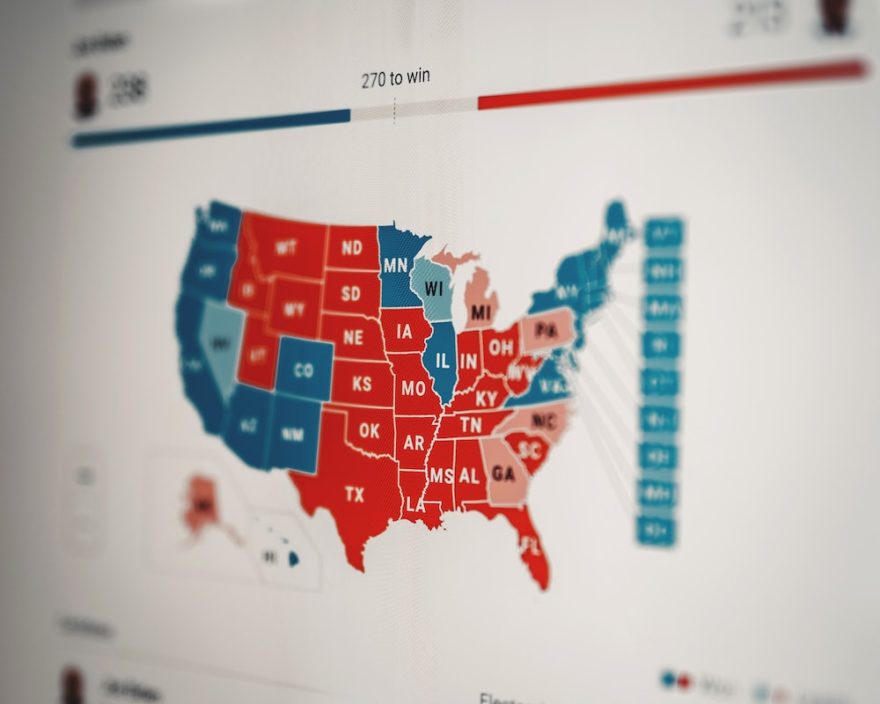

大統領選と同時に実施された連邦上下両院選でも共和党は4年ぶりに上院で多数派を奪還、下院も共和党が過半数を維持し、赤をシンボルカラーとする共和党が大統領と上下両院の多数派を独占する「トリプルレッド」となった。米国では議会に立法権と予算編成権があり、上院は閣僚や大使、連邦最高裁判事の人事承認権限を握る。これにより第2期トランプ政権では米国政治全体の“レッド化”が進み、トランプ氏にとっては自ら掲げた選挙公約を実行しやすい政治環境が整ったといえる。

1.トランプ氏大統領選勝利の要因:「経済・雇用」・「移民・治安対策」強調が奏功

<経済:インフレと生活費高騰>

今回の米大統領選の大きな争点は経済だった。特にインフレと生活費の高騰が有権者の大半にとって最大の関心事だった。10月30日に発表された7〜9月期の米実質GDP(国内総生産)は季節調整済み年率換算で前期比2.8%増加し、経済の着実な成長が示された。また米連邦準備制度理事会(FRB)が必死に利上げにしてインフレを抑えた結果、物価高は和らぎ賃上げ幅はインフレ率を上回るようになった。

ただ、生活が楽になったという実感は薄く、人々は支出の見直し削減で当座を凌いでいるのが実態だ。米CBS放送が10月下旬に行った世論調査では、経済状況について「非常に悪い」「相当悪い」と回答した割合は計61%に上った。米国勢調査局の調査によれば、2023年の大卒以上の収入中央値は12万6800ル(約1900万円)だったのに対し、高卒は5万5810ドルに留まった。

格差拡大が進む米社会では、一部のエリートを除き多くの一般市民には思い経済負担がのしかかっている。なかでも勝敗を左右する中間層や激戦州とされた地域の労働者らは米経済の現状に強い不満を抱いている。それを踏まえ、トランプ氏はチップや残業代等を非課税にするなどわかりやすい経済対策を公約に掲げ、生活苦に追われる庶民の側に立つ姿勢を前面に押し出した(図表1参照)。

バイデン政権の経済政策への不満が覆い被さった現職副大統領のハリス氏はどうかといえば、人工妊娠中絶の権利を声高に主張した一方、住宅取得や子育てなどで負担軽減に取り組むと訴えはしたが、国民の信頼を勝ち取るだけの具体的な経済政策を提起することが最後まで出来なかった。急遽チップ非課税を言い出し、トランプ候補の公約パクリと非難されるなど入念に練り上げた経済政策を持ち合わせていなかった実態が露呈する有様だった。CBS放送の調査では、非大卒の白人の約6割はトランプ氏を支持したというが、当然の成り行きであった。

<不法移民増大による治安悪化>

バイデン政権の下、不法移民の大量流入で犯罪や麻薬売買の増加など米国の治安状況は悪化した。トランプ氏は選挙期間中、不法移民がペットを食べていると発言し物議を醸した。真実ではないにせよ、この発言が大きく取り上げられた背景には、話の真偽そのものよりも、不法移民の大量流入で如何に社会の秩序や治安が悪化しているか、またそれに対する市民の不安や不満が極めて高いという現実があった。トランプ氏は不法移民を徹底的に排除すると強い姿勢を打ち出したが、ハリス氏の不法移民対策は弱腰であった。

以前はヒスパニック系市民は民主党支持と言われていたが、最近では様子が変わってきている。ヒスパニック系市民も、自分たちは米国で苦労して市民権を得たのに、不法移民と同一視され、しかも自分たちの職が新たに入国するヒスパニックに奪われることを恐れ、不法移民の増大を許す民主党政権を批判、これまで民主党支持であったヒスパニック系市民の多くが今回はトランプ氏に投票している。ヒスパニックのカソリックとしての保守性が強まる民主党のリベラルな傾向を嫌ったこともあるが、国境管理の甘さや合法移民の拡大を認める民主党政権への不満から、ハリス氏にノーをつきつけたのである。

<戦争の継続・長期化>

不法移民の増加で治安は悪化、しかも物価高騰で庶民の生活が逼迫する中で、バイデン政権はウクライナ戦争の終結に動かず、ゼレンスキー政権に莫大な軍事援助を継続してきた。また中東での紛争拡大にも有効な手を打つことが出来ず、犠牲者の増大に手をこまねいているだけに映った。これに対しトランプ氏は米経済の回復と雇用の確保、不法移民強制送還による治安回復を政権公約の目玉に据えただけでなく、自らが大統領になれば「戦争を直ちに終わらせる」と力説した。

「トランプの時代には戦争も無かったし、景気も良かった。」

今回の選挙でトランプ氏に投票したこの黒人男性の言葉が、トランプ氏の圧勝に終わった今回選挙の結果をいみじくも象徴していると言える。

<説得力持つ政策を語れぬハリス氏の限界>

そもそもバイデン大統領の出馬見合わせの時期が遅きに失したことが民主党にとっては致命的な失態であったが、民主党の新たな大統領候補になったハリス氏の限界も、トランプ氏の復帰を可能にした一因であった。副大統領に就任したハリス氏の政治的な資質や力量に疑問があることは、バイデン政権発足の前から指摘されていた。

バイデン氏に代わり急遽民主党の大統領候補に選ばれた当初は、ご祝儀での支持率アップが見られたが、その後じわじわとメッキが剥げていった。9月のトランプ氏との討論会はなんとか持ちこたえたが、その後のインタビューなどでは、経済や外交、不法移民対策などで正面から質問に答えず、あるいは答えられないなど具体的な政策を語れない彼女の限界が致命傷となった。

ハリス氏はバイデン氏の撤退に伴い、予備選を経ずに急遽擁立されたピンチヒッターで選挙戦に臨む十分な時間の余裕が無かったとの見方もある。しかし、当初からバイデン氏が出馬していなかったら、恐らく予備選でハリス氏は最後まで残ることさえ難しかったろう。

大統領選挙での両候補者の動きを見ていると、庶民の不満や期待により積極的に応えているのはトランプ氏であった。しかるに日本の大手メディアはなぜかハリス人気を誇大に伝え、激戦州でのハリス氏優位や史上稀な接戦と開票当日まで報道し続けていた。また民主党やハリス氏への思い入れ、傾斜が強い半面、トランプ氏に対する批判があからさまであった。ニューヨークタイムズ等民主党寄りの米有力紙の論調を丸呑みしているのか、あるいはニューヨークやワシントンDC等都市部でのインテリ層や政党幹部らの取材に留まり、米国中西部や南部の一般市民の動きをフォローすることを厭っているのではないかとさえ思えてしまう。庶民大衆の動きを正確に掴めるよう草の根の取材努力を求めたい。

<左傾化し都市部エリートの政党に変質した民主党>

どの時代、どの国でも庶民(有権者)の最大の関心は経済や生活の安定、それに治安の確保である。だがハリス候補は選挙戦の終盤、トランプ候補を攻撃し、民主主義や人権の重要性を訴え、自らはその擁護者であり、逆にトランプ氏がその破壊者であると強調した。しかし、生活に追われ、いや増す犯罪に怯える市民から、抽象的な政治理念や民主主義の危機、価値観の強調がどれほどの支持と賛同を得られるものだろうか。

左傾化が進み、殊更に多様性を強調し、リベラルこそ善であるかの傲慢で上から目線の態度をとるようになった民主党は、労働者の側に立つ政党から、都市部の高学歴エリートが支配する上流階級の政党へと変質してしまった。ラストベルトのペンシルバニア、かって民主党が圧倒的優位を占める州であったが、2016年に続き今回の選挙でもトランプ候補が勝利した。民主党系無所属のバーニー・サンダース氏は「労働者階級を見捨ててきた民主党が、労働者階級から見放されていることに気づいたことは驚きではない」とSNSに投稿したが、大衆と遊離してしまった民主党の体質に、今回の大統領選敗北の大きな病根があるといえよう。

<トランプ党化した共和党>

トランプ氏は538人の選挙人のうち312人を獲得し、民主党のハリス副大統領の226人に大差をつけた。接戦が伝えられた激戦7州は、トランプ氏がすべて制した(図表2参照)。

トランプ氏の全米の得票総数は約7483票となり、ハリス氏の約7123万票を上回った。2004年以来20年ぶりに共和党候補が民主党候補を上回った。トランプ氏は20年前回選の自身の得票(7422万票)を上回った。白人労働者などの岩盤支持層を固め、無党派層や民主党支持層にも食い込んだことが出口調査から判明している。もっとも選挙人獲得数では大差がついたが、両候補の得票数の差は360万票で全人口の1%未満であり、大勝ではあっても圧勝とは言い難い。今回の大統領選の投票率は64.52%で、120年ぶりの高さとなった2020年に迫る戦後2番目の高さ。高い投票率が民主党に有利に働くとの定説を崩した。

トランプ氏は共和党の中では異端傍流に位置し、大統領選挙でも、民主党候補の支持に回る共和党関係者が多かった。しかし共和党はトランプ氏の強烈な個性で、従来声を届けにくかった有権者にも浸透した。議会も共和党が優位を占め、トランプ人気で民主党の票を共和党が奪い取り勢力を伸ばすという皮肉な結果となった。

かってトランプ氏を「決して支持しない」と鋭く批判していたバンス連邦上院議員がトランプ氏の副大統領候補になった。穏健保守を主体とする共和党エスタブリッシュメントがトランプ陣営の軍門に下った一つの象徴と言える(図表3参照)。

トランプ氏も共和党の資金を差配する党全国委員会に次男エリック氏の妻ララ氏を共同委員長に押し込むなど共和党を自らの支配下に取り込もうと動いている。今回選挙の結果と第2期トランプ政権の発足で、共和党のトランプ党化が大きく進む。共和党はどうあるべきか、共和党の位置づけやレゾンデートルが改めて問われることになろう。

2.トランプ氏の政治スタイル

既に一度政権を担っていることから、トランプ氏の政治家としての行動原理はよく知られているが、2期目の内政外交の行方を占う際の基礎知識として、改めて彼の政治スタイルを簡単に纏めておきたい。

その第1は、取引(ディール)の重視である。トランプ氏は不動産ビジネスに従事していた当時と同様、目先のディールで勝ち負けや損得を競うことに熱中する。但し彼にとっての「損得」が米国の国益や国際社会の利益と一致するとは限らない。支持者に報いることや政敵を叩く等私的な理由もディールの動機となり得る。またディールが好きであることと、取引上手とは同義ではない。さらに、タフネゴシエーターを自認し、交渉では駆け引きとして最大限の要求を求めることも多いが、反面、トランプ氏には時に直感や即興的に動く癖があり、中国や北朝鮮との交渉で突然大幅な譲歩に踏み切る危険もある。

第2は、国際関係を戦略よりも経済的な損得勘定で評価する傾向が強いことだ。重要な同盟関係であっても、米国の財政的負担ばかりが大きく、相手が米国を利用して利得を得ていると思うと、安全保障や国際秩序の維持に悪影響が出る恐れがあっても、同盟関係の見直し廃棄に動く危険がある。損得は経済や財政だけで評定するものではなく、国際公共的な視点を持つ重要性を理解してもらう必要がある。また交渉相手国は、米国にばかり負担させているのではなく応分の負担をしており、決してアンフェアではないことを繰り返し説得し、理解させる必要がある。

第3は、経済的利得に拘るビジネスマンの習性からか、民主主義や人権、法の支配といった価値観や国際倫理、正義などの抽象的な理念や建前を重視しない点だ。手続きの透明性や合法性といった民主主義のルールからみて問題があっても、また相手が権威主義者や独裁的指導者でも、即断即決で大胆な結論が得られる交渉スタイルが好きだ(首脳外交重視)。

他方、調整や合意に時間がかかるマルチ(多国間)での話し合いを嫌い、バイ(二国間)の交渉を好む。これが第4の特徴だ。トランプ氏は環太平洋経済連携協定(TPP)やパリ協定から離脱している。

第5は、前任者の政策を否定転換させたがる傾向があることだ。自己顕示欲の強さ故だが、オバマ大統領が手を付けなかった米朝交渉を動かしたのはその一例だ。バイデン政権がこれまで進めた経済社会政策や多国間の同盟枠組みを破棄する可能性がある。

最後に、トランプ氏は自らも、また米国も強くあらねばならないと強く信じている。Make America Great Again の“MAGA”運動からもその意識の強さが伺える。国際政治においても「力による平和」の重要性を唱えている。しかし、彼は経済的な損得を重視する政治家であることから、戦争は好まない。膨大な戦費がかさみ、破壊による経済的ロスを嫌うのだ。激しい攻撃的な口調が目立つトランプ氏だが、決して好戦的な政治家ではない。高い理想や使命感を説きつつも、国際政治の手段として戦争を厭わぬ政治家とは対照的である。

3.第2期政権の発足に向けて

<トランプ訴訟の行方>

トランプ氏は2022年11月に出馬表明した後、(1)20年大統領選の結果を覆そうとした事件(2)21年1月の大統領退任時に機密文書を自宅に持ち出した事件(3)16年大統領選の直前に不倫関係を主張する女性に支払った口止め料を巡る親族企業の業務記録改ざん事件(4)20年大統領選を巡ってジョージア州当局に干渉した事件の四つの刑事事件で起訴されている。

トランプ氏は起訴について、政敵に対する民主党の「魔女狩り」と批判、大統領在任中の公的な行為は訴追を免れる「免責特権」があるとして、いずれの事件でも無罪を主張しているが、裁判の結果によっては、罪に問われる恐れもあるのではないかとの懸念があった。しかし大統領選での圧勝を受け、司法の裁きを受ける可能性は薄れた。

4件のうち(1)と(2)の2件は、司法省のジャック・スミス特別検察官によって起訴されたものだが、大統領は司法省トップに命じて特別検察官を解任できる。選挙戦でトランプ氏は大統領に返り咲けばスミス氏を「2秒以内に解雇する」と豪語していた。その後トランプ氏の大統領選勝利を受け、スミス氏は現職大統領を起訴しないという司法省の内規を踏まえ公判前手続きの停止を要請し、自身はトランプ氏の就任前に辞任する予定。

一方、残る二つの事件は連邦法ではなく州法違反で州地裁の所管のため、現職大統領を訴追しないとの司法省の内規が自動的に適用されるわけではない。だが憲法は大統領の公務執行を制限してはならないと規定しており、担当判事の判断で少なくともトランプ氏が2期目任期を終える29年まで裁判手続きが凍結される可能性が高い。この結果、4件の全てで裁判手続きが停止し、大統領在職中罪に問われる恐れはなくなったといえる。

<第2期政権主要幹部:その顔ぶれと特徴>

これまでに指名された第2期トランプ政権の主要幹部を見ると、トランプ氏の最側近である大統領首席補佐官には、大統領選で選対本部長を務めたスーザン・ワイルズが起用された。女性が大統領首席補佐官になるのは初である。政策を担当する大統領次席補佐官にはスティーブン・ミラー(第1期政権の大統領上級顧問)。国境管理の担当者に選ばれたトム・ホーマンともども対移民強硬派だ。国家安全保障問題担当の大統領補佐官はマイク・ウォルツ(下院議員、元陸軍特殊部隊グリーンベレーの隊員)、国務長官がマルコ・ルビオ(上院議員)。ルビオ氏は、中国やイランに対する強硬姿勢で知られる。キューバ系で、初のヒスパニック(中南米系)の国務長官となる。

このほか、国防長官にペート・ヘグセス(退役軍人、フォックスTVホスト)、CIA長官にジョン・ラトリフェ(元国家情報長官)、国家安全局長官にクリスティ・ノーム(ノウスダゴタ州知事)が抜擢された。国連大使のエリス・ステファニク下院議員、イスラエル大使のマイク・ハッカビー(アーカンソー知事、元福音派牧師)はともに強いイスラエル支持派だ。新設される「政府効率化省」の長官にはイ—ロン・マスク(実業家)が選ばれた。司法長官に起用されたマット・ゲーツ下院議員は、違法薬物使用や児童買春疑惑で下院の調査対象になったことがある。

登用される幹部の顔ぶれを見ると、事前に名前が挙がらなかった人が多いが、いずれもトランプ氏への忠誠度が高い点で共通している。人選にあたってはトランプ氏の長男ドナルド・トランプ・ジュニアの影響が大きい。バンス氏を副大統領候補に強く推挽したのもジュニア氏であり、またグローバリストでMAGA派と距離を置いているとして、ニッキー・ヘイリー元国連大使やマイク・ポンペオ元国務長官を起用すべきでないと進言したのもジュニア氏やFOXニュース司会者タッカー・カールソンといわれる。

個性と自己主張が強いトランプ氏は、幅広く多くの人の意見に耳を傾けるなど合意形成型の政治家ではない。自らの考えと相違する者を排除し、遠ざける傾向が強い。2016年に大統領選に初当選した際には、政治の門外漢で中央政官界の人脈に乏しかったため、トランプ氏はワシントン政治に精通した議員や軍高官OBなどを積極的に登用した。彼らは特に外交や安全保障面でトランプ氏を支え、またその行き過ぎを押しとどめる歯止め役でもあった。だがこうした高官の献策をトランプ氏は煙たがった。彼らの多くはトランプ氏に疎まれ、解任されたり嫌気がさして自ら政権を離れていった。

その体験から、今回トランプ氏は自らへの忠誠の高さや政治信条の一致を重視した。そのため耳の痛いことも進言するご意見番は見当たらない。イエスマンで回りを固め、諫め役不在の政権では、トランプ氏の極端過激な公約がそのまま実行に移され、円滑な内政・外交の遂行に支障が出る恐れがある。側近同士のトランプ氏への忠誠競争が激しくなり、政策がさらに先鋭化する事態も懸念される。

さらに、ゲーツ司法長官やへグセス国防長官、政府効率化省長官のイ—ロン・マスク等政治経験に乏しい素人や適格性に疑問がある人物を要職に指名した。このうち司法長官に指名されたゲーツ前共和党下院議員は、未成年買春など複数の疑惑を抱え上院での人事承認が危ぶまれていることから早々と指名辞退を表明、トランプ氏にとっては重要人事での躓きとなった。就任出来たとしても果たして彼等が官僚組織を制御統制できるのか不安な面がある。またトランプ氏への忠誠の高さは共通でも、選ばれた幹部どうしの主張や利害の相違から、政権内部に亀裂が生じたり分裂に陥る可能性も考えられる。対中強硬派のウォルツ国家安全保障担当大統領補佐官やルビオ国務長官らと対中ビジネスに深く関わっているマスク氏の関係などがその一例だ。次に第2期トランプ政権が掲げる主な政策を見ていこう(図表4参照)。

4.第2期トランプ政権の政策展望:国内政策

<不法移民強制送還>

トランプ氏は不法移民に対する「史上最大の強制送還」を選挙公約に掲げており、当選後は、第1次政権で大統領上級顧問を務めた対移民強硬派の側近スティーブン・ミラー氏を政策担当の大統領次席補佐官、移民税関捜査局(ICE)の元局長代理トム・ホーマン氏を国境管理の担当者に起用するなどの人事を早々と実施した。政権発足後、非常事態宣言を発しメキシコ国境からの不法移民の強制送還に踏み切ったり、国境警備の強化で断固たる措置を講じるだろう。

<報復人事>

それと同時に政敵への報復人事に出ると予想されている。トランプ氏は20年の大統領選で敗れて以来、「不正選挙で勝利が盗まれた」と主張。陰謀論を背景に「ディープステート(影の政府)の解体」といった主張を重ねてきた。それゆえ司法省を中心に政策実現の障壁とみなす連邦職員を大量に排除し、自身に忠実な職員と入れ替えるだろう。

トランプ氏は第1期政権末期の20年10月、政策決定に関わる職員を「スケジュールF」という区分に振り分ける大統領令を出した。公務員の採用時に大統領への忠誠表明を奨励し、大統領に不忠実とみなされる公務員の保護を剥奪するもので、「F」に分類されると雇用保証を与えられず、解雇しやすくなる。大統領選でトランプ氏が敗れこの施策は頓挫したが、再び大統領になれば実行に移すと公約している。「F」に分類され、入れ替えの対象になり得るのが5万人程度とみられている。マスク氏をトップとする「連邦政府効率化委員会」を創設し、連邦政府の権限縮小や人員削減を推し進めようとするのも、報復人事と無関係ではない。

<司法の保守化>

トランプ氏は司法の保守化も狙っている。トランプ氏は(人工妊娠中絶の権利を保障する)ロー対ウェイド判決を覆すため、連邦最高裁に3人の保守派判事を選んだ。そして彼の思惑通り、最高裁は判決を覆した。その結果、連邦最高裁は9人いる判事のうち、保守派が6名でリベラル派が3名の構成になっている。

3名のリベラル派判事のうち最年長のソニア・ソトマイヨール判事は、70歳で糖尿病を患っている。仮に同判事が引退した場合、トランプ氏は後任の判事も保守派から選ぶだろう。連邦控訴裁(高裁)や連邦地裁でも保守化を進める可能性もある。2021年1月6日に起きた連邦議会議事堂事件で刑事訴追されたトランプ支持者に大統領の恩赦権を発動することも想定される。

<経済政策>

経済では、貿易赤字の削減を狙い、全ての輸入品に10〜20%、中国に対しては60%の関税をかけると公約する一方、国内の製造業には減税するなど「米国第一主義」を強め保護主義的な姿勢を鮮明にさせるだろう。またトランプ政権時代に導入した個人所得税減税(トランプ減税)が25年末に起源切れとなるため、その恒久化をめざす。

だが、トランプ氏が進める関税引き上げや減税措置はインフレを再燃させ、財政赤字の拡大を招く恐れがある。トランプ氏は関税による税収増を主張するが、関税は販売価格に転嫁されインフレの悪化や消費の減退を引き起こし、インフレと景気後退が同時に起きるスタグフレーションを引き起こす危険がある。債券市場では米国債の長期金利が上昇し、ドルが買われ円安の傾向が強まろう。トランプ氏は連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長を再指名しない考えを示しているが、FRBに利下げを強く迫るであろう(図表5参照)。

エネルギー・環境政策では、08年の共和党全国大会で採用された選挙スローガン「ドリル、ベイビー、ドリル(どんどん掘れ)」を決まり文句に、石油や天然ガスの掘削拡大を進める。シェールガスの一大産地「マーセラス・シェール」へのパイプラインの早期認可も公約。また電気自動車とクリーンエネルギーの方向へ誘導するための優遇措置を廃止する。

<多様性促進政策の後退>

黒人を含むマイノリティー(人種的少数派)やLGBTQ(性的少数者)など多様性を重視するバイデン政権の姿勢に強い嫌悪感を抱いており、この面の政策は後退しよう。ただ主要争点の人工妊娠中絶問題については、選挙戦途中から全米での一律禁止に否定的な発言をするようになった。中絶の権利を巡る規制は各州の判断に委ねるものと思われる。

5.第2期トランプ政権の政策展望:対外政策

<米国第一主義と孤立主義の危険性>

トランプ氏は選挙中、「米国の同盟国は、敵対国よりもひどい形で、我々に付け込み利用してきた」などと過激な批判を繰り返し、貿易不均衡などを巡る不満を露にしてきた。それゆえ政権復帰を果たしたトランプ氏は、第1期政権の時以上に米国第一主義を強く押し出すのではないか。国際社会からの孤立も厭わず自国中心主義に徹し、同盟国に対しては防衛費の負担増大や市場の開放、米製品の購入、高関税の設定等厳しい要求を突き付ける、要求が容れられなければ、たとえ同盟国であっても関係の見直しを迫るなどの強硬な姿勢を見せるのではとメディアは報じている。

トランプ流の米国第一主義や孤立主義が強まると、米外交の国際主義が後退し第2次世界大戦後、米国が主導してきた「啓蒙主義的・自由主義的グローバリズム」の時代が終わる可能性もある。しかしトランプ氏の一連の発言は、米国内における選挙民向けのアピールであることを見落としてはいけない。諸外国に甘い姿勢を見せ、米国民が不利益を被るようなことは断じて許さない、米国の経済力と雇用を守り抜くとの自身の強いスタンスを強調することは、再選を成し遂げホワイトハウス復帰を果たすための演出であり、誇張された面だけを抜き出し、あたかもそれが即海外に向けた外交のシグナルであるかに報じる姿勢には問題がある。

確かにトランプ政権が採る貿易や同盟に関する政策では各国とも厳しい対応が迫られる場面が増えるであろうし、パリ協定からの再離脱など環境や人権問題で後ろ向きの政策を採ることも懸念される。ただ、第1期政権発足時に各国が受けた衝撃と比べれば、2期政権を迎える現在、トランプ氏の思考方法や政策の方向性は概ね把握できている。よって必要以上に動揺したり、トランプショックを殊更騒ぎ立てることは慎み、入念な検討を行い然るべき対応策を講じることで、冷静に新政権に対応することが肝要だ。また同盟国との軋轢や対立を権威主義国が利用する危険がある。そうさせないよう同盟相互の連携や利害調整の努力を怠ってはならない。

<力による平和>

第2期トランプ政権における安全保障政策の基本方針は、権威主義勢力に対して弱腰にならず強い姿勢で臨む。同盟諸国に応分の防衛努力を強く求めるとともに、米国自らも国防力を強化し、力による平和の維持を目指すものとなろう。

トランプ陣営のシンクタンク「米国第一政策研究所(AFPI)」が発表した政策綱領「米国第一の国家安全保障アプローチ」では、中国を最大の脅威とみなすとともに、ロシアやイランなど権威主義諸国の抑止に失敗したとバイデン政権の政策を批判、軍事力強化を通じた「力による平和」の確保を政策目標に掲げている。また国益実現のため同盟諸国と協力する方針もうたわれている。

同盟国が米国との連携協力を深め、またそれぞれ応分の負担努力を厭わなければ、バイデン政権の下で押され気味で推移してきた権威主義勢力との力関係を転換させ、国際秩序を安定へと向かわせることも不可能ではないだろう。

<政権2期目であること>

歴代のどの政権も2期目になると、再選が無いため思い切った政策が採れる反面、後世の評価や歴史を意識して、功績を残すことに拘り、政策合意の達成に力を入れる傾向が見られる。そのため第1期政権の行動だけで今後を判断することは出来ず、2期目も後半に差し掛かったあたりから、歴史を意識し成果を遺すため現実的な政策へと舵を切る可能性もあり得る。以下、採られるであろう具体的な対外政策について展望する。

<世界経済・通商>

24年10月下旬、米ワシントンで開催された20か国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議は、共同声明で世界経済の底堅さを確認した一方、「下振れリスクの高まり」に警戒感を示した。ウクライナや中東の地政学的リスクに加え、米大統領選でバイデン氏が当選した場合の保護主義の拡大やインフレの再燃を懸念したのである。

国際通貨基金(IMF)のゲオルギエワ専務理事も記者会見で「貿易はもはや成長の力強いエンジンではない」と発言、世界経済を分断する一段の保護主義台頭に警鐘を鳴らした。IMFは、高関税政策を唱えるトランプ氏を念頭に、米国が25年半ばに一律の輸入関税を課し、米欧中が互いに関税を掛け合った場合、世界の国内総生産(GDP)は25年に約0.8%、26年に1.3%減少する事態もありえるとの試算を発表した。イエレン米財務長官も広範な関税は「物価高を招き、消費者や企業の競争力に甚大な悪影響をもたらす」と警告するが、米国の経済が失速すると日欧だけでなく新興国への影響も免れない。

然るに自らをタリフマンと称するトランプ氏は、外国の輸入品に一律10〜20%の関税を、中国製品には60%の関税を課す方針を掲げている。戦後、先進工業国が主導した関税引き下げ努力により、1947年には40%だった平均関税率が95年には約4%に低下した。共通の貿易ルールを定めた世界貿易機関(WTO)の発足で、貿易戦争は過去のものになったと楽観的なムードが支配的だったが、トランプ政権の関税政策は新たな貿易戦争を引き起こし、自由貿易体制を揺るがしかねない。

<ウクライナ戦争・対露政策>

バイデン大統領のウクライナ政策には幾つかの問題があった。まず、ロシアがウクライナに侵攻する気配を見せても米軍は介入しないと早々と宣言し、結果的にロシアの侵略を許容するような対応を取ったことだ。戦争が始まるやバイデン政権はウクライナへの軍事支援に乗り出すが、戦争が続く限り支援を継続すると請け負うものの、戦争をどのように解決したいのか政治目標を明示してこなかった。また支援はしても、事態がエスカレートし米露の直接対決やロシアとNATOが戦端を開く事態を回避するため、ウクライナが求めるロシア領攻撃の兵器供与に応じず、徒に戦争を長引かせるだけで戦争終結に向けた努力を見せなかった。

そのため、援助はエンドレスで続くが戦争終結への兆しが感じ取れない状況が続いており、ピュー・リサーチ・センターによれば、米国のウクライナ支援は多すぎると考える人の割合は、22年の侵攻開始当時の7%から23年末には31%に増えた。特に共和党支持層の傾向は顕著で、9%から48%になった。

こうした不透明な状況のなか、トランプ氏は「ゼレンスキー氏は歴史上最も偉大なセールスマンです。訪米のたびに500億ドルか600億ドルを持って帰ってしまう」などと辛辣に批判したうえで、「(自分が)大統領になればウクライナでの戦争を24時間で片付ける」「大統領就任前に停戦させる」と語り、ロシアとウクライナの停戦仲介に積極的に乗り出す意向を示している。プーチン大統領もロシア専門家を集めて南部ソチで開かれた「バルダイ会議」の場で、「対露関係を回復し、紛争を終わらせるというトランプ氏の発言は注目に値する」と評し、トランプ氏との電話会談に関しても前向きな姿勢を示した。

かなり早い段階で、トランプ氏はゼレンスキー・プチン両者に対し、停戦に向けた話し合いの開始を呼び掛けるだろう。停戦交渉に入る条件として、どの地点までロシア軍に撤退を求めるかが問題となる。現在ロシアが占領している地域を話し合いの前提とするのか、22年2月の侵略前の地点か、さらにはクリミア半島を含め14年以前の状態に戻すようロシアに要求するのか、ウクライナとロシアの利害が相反するため、妥協点探しは容易ではない。

今年4月にワシントンポスト紙が報じたところでは、トランプ氏はウクライナに南部クリミア半島や東部ドンバス地方(ドネツク、ルガンスク両州)をロシアに割譲するよう圧力をかけることで終戦に持ち込めると周囲に語ったという。

当事国を交渉に組み込むため、ウクライナが和平交渉に入った場合に限り米国製兵器を提供し、一方、ロシアがウクライナ当局との対話を拒否した場合は、ウクライナに対する米国の支援を強化するなどの方針で両国が話し合いに入るよう迫るのではないか。

またロシアが強く反発していることから、ウクライナのNATO加盟は認めず中立国とするが、その際、停戦後のウクライナに対するロシアの侵略再開を抑止するための安全保障措置(ウクライナへの外国軍駐留や米国とウクライナの防衛条約締結など)を講じる必要が出て来る。ロシア占領地域を非武装地帯化するか、独立した国家を立ち上げ緩衝地帯とするなどの方法も検討されよう。

<対欧州・NATO政策>

2024年02月10日、トランプ氏は米南部サウスカロライナ州での政治集会で、国防支出の足りない北大西洋条約機構(NATO)加盟国がロシアの攻撃を受けたらその国を守るかと過去に「ある大国の大統領」から問われた際のやりとりを紹介し、「守らない。むしろ彼ら(ロシア)にやりたいようにやれと勧める」と答えたと述べた。この発言が波紋を呼び、NATOのストルテンベルグ事務総長は翌日、声明で「同盟国が相互に防衛しないと示唆することは、米国を含むわれわれ全体の安全保障を損なう」と強く批判した。

だがトランプ氏はビジネスマンの発想から、米国民ばかりが負担を負うのは不平等だと考えており、同盟国が何をしてくれるのかという『平等性』を重視する立場を明確にしている。「米国第一政策研究所(AFPI)」が出した安全保障政策の提言書は、米国第一の政策は孤立主義だとの批判に対し、自由世界の指導者から米国が後退するものではないが、NATOなど同盟諸国と密接に協力する一方で、「同盟諸国が相互防衛に応分の費用を負担することが不可欠」であることを強調している。トランプ氏の公約集「アジェンダ47」でも、第3次世界大戦防止のため米国は圧倒的な戦力を整備するが、NATOなどの同盟国に対しても同等の負担を要求すると明記している。

こうしたことから、NATO加盟国には防衛力増強を強く求め、特に防衛費がGDPの2%に届かない国々に対しては支出増を求め様々な圧力をかけるだろう。2020年7月、ドイツが防衛予算を十分に増やさないことに業を煮やしたトランプ氏は、在独駐留米軍の3分の1に当たる約1万2千人の一方的削減を決めた。その後、バイデン政権が誕生してこの措置は撤回されたが、当時よりもロシアなどの脅威が高まりを見せており、防衛費増の増加に消極的な国に対しては、より厳しい措置に出る可能性が十分にある。

1期目は仄めかしただけだったが、トランプ氏は米国のNATO脱退という選択肢も視野に入れている。現実には脱退は手続き的に容易ではない。また事態を恐れた米議会は23年12月、議会の承認なしにNATOから脱退できないルールを国防権限法に盛り込み成立させた。しかし上下両院とも共和党が多数を占めることになり、NATOからの脱退をトランプ氏は引き続きNATO諸国へのブラフに使うだろう。米国の核の傘に頼れなくなる場合、ドイツなどで独自核武装の論議が巻き起こる事態も考えられる。

経済関係では、第1期トランプ政権は2018年にEUから輸入する鉄鋼(25%)・アルミニウム(10%)に追加関税を課し、EU側も米製品に報復関税をかけた。バイデン政権下で双方は関税引き上の応酬を2025年3月まで停止することに合意している。トランプ2期政権の発足に伴い、関税引き上げ合戦が再開されるだろう。

<中東問題>

バイデン政権はガザ地区の人道状況を問題にしながら、イスラエルに武器の供与を続けた。そのためイスラエルのネタニヤフ政権は米国の要求を聞き入れず、米国はイスラエルを制御できないとの印象を世界に与えてしまった。

トランプ氏はイスラエルへの支持を明確に打ち出している。第1期政権では、エルサレムを「不可分の首都」と認め、エルサレムに在イスラエル米大使館を移転、ヨルダン川西岸へのユダヤ人の入植を容認。2018年9月には、トランプ氏の仲介でイスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)・バーレーンは国交を樹立した。イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃に対しイスラエルに抑制を促すよう求める圧力が国際社会で強まる中、トランプ氏はガザ攻撃を明確に支持を表明、その一方、パレスチナに冷淡で、1期目の2019年には国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への拠出金をゼロにした。

政権2期目にあってもトランプ政権は親イスラエルの姿勢をさらに強め、他方イランやその支援を受けるイスラム組織には強硬な姿勢を取ることが予想される。トランプ氏の重要な支持基盤であるキリスト教福音派は旧約聖書も聖典としており、イスラエル支持・パレスチナ排除は宗教的な信念になっている。

トランプ氏は1期目、ネタニヤフ氏とも蜜月関係にあったが、同氏が2020年の大統領選でバイデン現大統領に祝辞を送ったことに激怒したと伝えられるなどここ数年は関係が冷え込んでいた。しかし今年7月、マール・ア・ラーゴでの4年ぶりの会談で関係修復を印象付けた。また大統領選挙中、イスラエルが国際社会の支持を失いつつあるとし、ハマスとの戦闘を終わらせるべきとの見方を示したこともある。そこでバイデン政権との差を見せつけるため、ネタニヤフ氏との間でディール(取引)を試み、イスラエルに圧力をかけ、ガザ地区の停戦合意に動く可能性はある。但し仮に停戦交渉に成功しても、「和平」をもたらすかは別問題だ。トランプ氏がパレスチナ国家樹立による2国家解決やパレスチナ独立に関心を示していないからだ。

<イランに対する強硬策>

イランは2015年、オバマ政権下の米国などと核合意を締結した。イランが核開発を制限する代わりに経済制裁を解除する内容で、経済復興を目指すイランにとっては悲願だった。しかしトランプ氏は16年、核合意からの離脱を公約に掲げて当選。18年に離脱を発表し、イラン制裁を強化したほか、20年にはイランの精鋭軍事組織・革命防衛隊のソレイマニ司令官を殺害している。

核開発が強く疑われるイランに対しトランプ氏が強硬策を取るのは間違いない。トランプ氏は24年10月4日、イスラエルによるイランへの報復について、イランの核施設を「攻撃すべきだ」と語り、核施設攻撃に反対したバイデン大統領を「間違っている」と批判した。同じ10月24日には保守系ラジオ番組のインタビューで、イランの核開発阻止で必要なら「武力行使する」とも述べた。

一連の発言はイラン敵視政策を選挙向けに誇張したものだが、彼がイランの核廃棄を望んでいることは疑いない。トランプ氏は24年9月26日にニューヨークで記者会見し「イランに核兵器を保有させない」と述べ、自身が返り咲けば核開発を続けるイランと取引する意向も示している。イスラエルの勢力拡大に苦しむ現状のイランであれば交渉の余地もあると判断、在任中に離脱したイラン核合意に代わる新たな合意を目指すのではなかろうか。イランの弱体化は目指すが、戦争を嫌うトランプ氏は新たな紛争を望んではいない。

<中国政策>

バイデン政権は中国を「唯一の競争相手」と位置づける一方、「競争の管理」を目指してきた。具体的には米国が「唯一の競争相手」と位置付ける中国に対し、バイデン政権は日米韓や米英豪3国による安全保障枠組AUKUSなど経済も含めた安全保障に軸足を置いた連携強化の枠組みを次々と構築、同時に中国とは対話による緊張緩和も模索。半導体など戦略的に重要な製品や技術について、中国抜きでも賄えるようにするサプライチェーン(部品供給網)作りを目指しつつ「他の品目の貿易については中国とのデカップリング(分離)は考えない」とし、「競争するが対立は求めない」という微妙な舵取りを続けてきた。

これに対しトランプ氏は経済・安保の両面で中国に対しより対決色を強めた政策を打ち出すことになろう。まず経済から見ると、第1期トランプ政権は中国と激しく経済覇権を争い、貿易戦争を仕掛けた。中国が安価な製品の対米輸出を増やし、米国の製造業や雇用に打撃を与えているとして中国に高関税をかけた。2018年夏、知的財産を侵害されたことを理由に、輸入品340億ドル(約5兆円)分に25%の関税を上乗せした。中国も米国からの輸入品への報復関税で応戦した。

両国は2019年、中国が米国の農産物の輸入を増やすことなどを条件に休戦、その後トランプ政権の終盤、米中間で第1弾の貿易経済交渉が始まった。ただそこでの取り決めは実行されておらず、第2期政権ではさらに厳しい条件で交渉が始まるだろう。トランプ氏は再選された場合、中国からの輸入品に一律60%の関税を課すと言及、さらに高い関税をかけることも仄めかしている。またメキシコで生産される中国メーカーの車に100%の関税を課すとも表明。中国への最恵国待遇打ち切りも示唆している。

但し公約した関税の率は対中牽制のためのブラフであり、実際の数値は交渉上の駆け引きで決まることになろう。またトランプ氏はトップ同士のディールを好むため、習近平国家主席との直接交渉で突然貿易交渉が妥結するケースも捨てきれない。

第1期政権でトランプ氏はファーウェイ等を標的にし、ハイテク技術の対中輸出・投資規制を仕掛けた。電子機器や薬品など必需品の対中依存脱却を進めるため、2期でも対中ハイテク規制を強化しデカップリング(切り離し)を推し進めるだろう。バイデン政権は中国を念頭に置いたサプライチェーンの強靭化等を目的に「インド太平洋経済枠組み(IPEF)」を主導してきた。だがトランプ氏は「第2のTPPは就任初日に死ぬ」と述べており、TPPと同様IPEFから脱退すると思われる。

一方、安全保障面では、国家安全保障担当大統領補佐官や国務長官らは対中強硬派であり、同盟国に防衛力増強を求めると同時にアジア太平洋における米軍の強化に乗り出し、対中抑止力の改善強化に努めるだろう。台湾政策はどうか。米国は「一つの中国」を認めつつ、台湾の防衛を支援するという曖昧戦略を採っているが、バイデン大統領は中台緊張の高まりから、4度にわたり米国は台湾防衛に当たると明言した。これに対しトランプ氏は、中国が侵攻した場合台湾を防衛するかについて「交渉力を弱めたくない」と明言を避けてきた。また「台湾は我々の半導体ビジネスを奪った。彼らは莫大な富を持っている。したがって台湾が米国に保護費を支払うべきだ」とも発言し、批判を招いた。

しかし第1期大統領就任直前の2016年12月、トランプ氏は米大統領として初めて台湾の蔡英文総統と電話会談し、中国の習近平国家主席はじめ世界を驚かせた。中国を揺さぶる有力なカードとして台湾を認識していることは明らかである。「米国第一政策研究所(AFPI)」の提言書は「米国の安全保障の最大の脅威はウクライナ戦争ではなく中国だ」と断言。特に台湾に対しては中国による侵略の防衛に不可欠な兵器や訓練の確保など台湾関係法に基づいた関与の重要性を強調している。保守系のヘリテージ財団などが創設した「プロジェクト2025」も「中国に対する防衛力強化を最優先」にするよう求めている。

台湾は米国にとって重要な経済的パートナーで、電子機器のサプライチェーンにとって欠かせない存在だ。台湾が攻撃されれば、世界経済は大きな打撃を蒙る。トランプ氏は台湾防衛の重要性を認識している。それゆえ台湾への最新鋭武器の提供などを継続し、また口先介入を重ね中国を牽制するであろう。ただ、米国が中台紛争に巻き込まれる事態は回避したいと考えており、これまで通り曖昧戦略を踏襲し、また対中政策全般におけるディールのカードの一つとして台湾問題を利用する可能性がある。

<北朝鮮>

バイデン政権の4年間、北朝鮮問題の進展はなく、外交での打開策を見出せない状況が続いている。国連安全保障理事会が機能不全に陥っているため、決議違反のミサイル発射は止められず、さらに朝露の接近が進み、ウクライナ戦争への北朝鮮軍兵士の投入と引き換えにロシアが核・ミサイル技術を北朝鮮に提供する可能性が指摘される。北朝鮮がロシアから原子力潜水艦の技術協力を受けて海上配備型の核兵器能力を持つようになれば、米国の拡大抑止力の信頼以西が揺らぎかねない。

北朝鮮はトランプ氏との交渉再開を望んでいる。核保有国としての認定と米朝正常化交渉を期待してのことだ。トランプ氏も「金正恩朝鮮労働党総書記とはうまくやってきた」「金氏は私に会いたがっている」などと発言しており、北朝鮮問題への関心は強い。だがトランプ氏は第1期政権中、北朝鮮核問題などの解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記と3回会談したが、合意は得られなかった。関心は高いが、2期政権の優先課題はウクライナや中東問題の解決、それに対中政策である。北朝鮮との交渉が容易ではないことも経験で学んでいる。先ずは日韓との意見交換や調整を行い、北朝鮮の出方も見据えて今後の具体的な対応策を詰めていくのではなかろうか。

2019年2月、ベトナムのハノイで行われた2回目の米朝首脳会談では、朝鮮戦争の終戦宣言が取引の材料に上げられた。終戦が宣言されると、在韓米軍の存在理由が弱まり、その削減や撤退が論議されることになる。また交渉を加速させるため、トランプ氏が北朝鮮の核保有を事実上追認し、軍縮管理交渉を提案した場合、北朝鮮の非核化という本来の目標を放棄することになる。そうなれば米国の核抑止力が揺らぎ、韓国で生まれている核武装論を勢いづかせてしまう。アジアの情勢は一挙に不安定流動化しよう。そうならぬよう、日韓両国はトランプ政権との調整を密にし、慎重な対応に出るよう米国に働きかける必要がある。

<アジア太平洋の同盟>

日米豪印4カ国によるQuadの枠組みは第1次トランプ政権時代に生まれ、バイデン大統領が継承し党派を超え米国の外交路線となった。トランプ政権2期目もQuadやAUKUS、それに日米韓などのミニラテラルな枠組みは維持されようが、多国間の枠組みをトランプ氏は嫌うため、二国間の協議をより重視し、多国間の同盟枠組みは活用されず、その進捗は停滞する恐れがある。

トランプ氏は24年4月の米誌タイムのインタビューで、在韓米軍の駐留経費の韓国側負担について「バイデン政権で大幅に減った」と不満を表明し、増額を要求することを示唆した。また米国は在韓米軍の役割を朝鮮半島に限定せず、多方面で発生する紛争に動員する可能性も検討しており、在韓米軍の役割見直しや縮小、再配置の動きが出る可能性もある。

6.対日政策と日本の採るべき戦略

<対日経済・安保政策>

経済では、第1期政権でトランプ氏は日本に米国産農産物の市場拡大などを求めた。第2期政権でも輸入品に対し高関税を課すと公約しており、日本も例外ではない。自動車や鉄鋼などの米製造業保護を目的に、日本や欧州に高い関税を持ち出し市場開放を迫る可能性がある。日本製鉄のUSスチール買収計画についても、これまでのところトランプ氏は阻止の姿勢を変えてない。日本企業には、米国の保護貿易主義の姿勢に拍車が掛かることに対し強い懸念がある。日本にとっては難しい交渉相手となろう。

安全保障では、第1期政権当時、トランプ氏は同盟国が米側の甘さに付け込み一方的に利益を得ていると主張し、在韓米軍、在日米軍の駐留に強く反対していたとジョン・ケリー元大統領首席補佐官らが証言している。また「米国が攻撃されても日本は助ける必要が全くない。ソニーのテレビでそれを見ていられる」と発言し、日米安全保障条約の片務性にも強い不満を示している。

トランプ氏は最も親しい同盟国として、また台湾有事などを想定し日本の戦略的価値を重視する立場だが、未だ応分の負担を担っていないとも考えており、第2期政権でも日本に防衛費や在日米軍駐留経費の大幅な負担増を求めてくるだろう。岸田政権は27年までに防衛費を1.6倍に増やし対GDP比2%にする方針を決めたが、さらに3%程度にまで引き上げるよう要求してくることが予想される。米国製武器の大量購入を迫ってくる場合の対応も検討しておく必要がある。

<日本の採るべき戦略>

トランプ2.0の発足にあたり何よりも重要なことは、日米の指導者間で強い信頼関係を一刻も早く作り上げることだ。日米の経済関係は厳しを増す。それを乗り切るためにはトランプ氏とディールで渡り合えるだけの力量、そしてトランプ氏と突っ込んだ話し合いが出来る深く篤い人間関係を築けるリーダーが日本に必要だ。もっとも、日本一国でトランプ氏に対峙するには限界もある。そのため欧州諸国や韓国、ASEAN諸国とも連携協力し、貿易交渉を少しでも有利に動かすための環境作りも必要で、外交の術や知恵が問われる。

安全保障についてトランプ氏は、日本がより独立した防衛力を持つことを望んでおり、かつ要求してくるだろう。米国の影響力が徐々に低下しつつある現在、日本は米側の要求に合わせるための努力にとどまらず、自分の国は極力自らの力で守るという覚悟を持ち、より自律性の高い防衛力の整備にも注力すべきだ。それが結果的にトランプ氏の期待に応えることに通じる。

また台湾や朝鮮半島有事への軍事的対処だけでなく、経済安全保障分野で米国が中国に打ち勝つためにも日本との連携協力が不可欠であることをトランプ氏に説き、日米同盟は日本を利するだけでなく、米国の幅広い国益を守るためにも有益な枠組みであることを理解させる必要がある。

米国が「力による平和」を実現すれば、東アジアの国際秩序は安定に向かう。また米朝関係を再び動かすことに関心が強いトランプ氏の再登場は、拉致問題を巡っても日本にプラスに働く可能性がある。「またトラ」は戦後の対米依存から脱却し、自らの国を自力で守る「真の独立国」へと近づける良い機会ともなる。トランプ第2期政権の発足は日本にとってチャンスであり追い風と前向きに捉えるべきだ。

トランプ政権からの圧力をかわすことばかりに頭を悩ませ、あるいは米国と距離を置こうとするのではなく、自から積極的に動いて同盟関係を強化する対応が求められる。

「米国があなた方に何をするかではなく、私たちが一緒になって、共に人類の自由のために何ができるかを問うてください。」(ケネディ大統領の就任演説より)

(2024年11月20日、平和政策研究所上席研究員 西川佳秀)