はじめに:アセアンを見る視点

一般に日本人が中国(中華人民共和国)について考えるときに、アセアンはほとんど意識に入っていない。しかし、アセアンは、中国の大きな影響圏内にある地域であり、それゆえ中国と一体のものとして捉える必要がある。

1993年に雲南省交通庁航務処・昆明市測絵管理処が発行した「大西南対外通道図」と名付けられた地図(略)をみると、中国南部の雲南省の昆明を中心に、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、マレー半島など東南アジア大陸部の主要部が描かれ、昆明から多くの線(航空路線)が放射状に延びている。

(フィールドを足場にした地域研究者として)研究に当たっては、必ず地図を頭に描くようにしている。しかし地図と言っても、日本で一般的な日本を中心にした地図ではなく、可能な限り現地で使われている地図を利用している。それというのも地図には作製者の地理観・世界観が鋳込まれていると考えるからだ。よかれ悪しかれ地図は往々にして自己(自国)中心に作成されているものであり、それぞれの国が自国を地図上にどのように位置づけているか、を知ることが出来る。それは多分に地図という平面に刻印されたそれぞれの国の自己認識に通ずるだろう。せあればこそ、地図から様々な情報を読み取ることが可能となるはずだ。

もう一つ付け加えると、平面の地図だけではなく、「立体的地図」も描いておく必要があると思う。例えば、大きな谷も地図上では一本の細い線に過ぎないが、現地に行ってみると、それを越えるのは至難の業ということも少なくない。立体思考によってものごとを多面的に捉えることが可能になるに違いない。

以前、本研究所の研究会でお話ししたとき(2019.4.25)、次のような趣旨のことを述べた。中国は壮大な計画を基に着々と世界戦略を展開しているが、日本は日中関係という二国関係だけで中国を理解しようとする傾向が強い。その視点を一端離れ、グローバルな国際関係全体の中における中国と言う立場から、改めて日本として中国を捉え直してみる必要がある。その作業を経ることで、日中関係の障害となっているさまざまな問題も新たに浮かび上がってくるはずだ。もちろん交錯した両国関係を解く糸口も、さらには対中外交の展望も見えてくるのではないかと思う。

「葦の髄から天井を覗く」という格言を援用するなら、歴史的背景を含めた「日中関係」という「葦の髄」を一端は手放した上で、中国と言う「天井」の全体像を裸眼で俯瞰して見てはどうだろうか。

例えば、王毅氏は先の中国共産党第20回党大会(2022.10)で政府の一閣僚(外交部長)という立場から格上げされ、共産党の外交政策全般を統括する立場(共産党中央外事工作委員会弁公室主任)になった。その結果、王毅氏の頭の中は、日本通の外相という立場からの見方から、よりグローバルに中国外交を見つめる立場になったために、日本の位置づけはどんどん小さくなっているに違いない。

中国外交の中で日本が非常に大きな比重を占めていたのは、おそらく対外開放政策の初期、鄧小平が訪日して新幹線に乗りトヨタ工場を訪問したころであったろう。しかし今や、中国は世界第二の経済大国にまで大きくなっており、日本のウェイトは非常に小さくなってしまった。

鉄道について言えば、4年前の本研究会において昆明からシンガポールまでの鉄道が敷かれると指摘しておいたが、荒唐無稽な内容に過ぎただろうか。残念ながら、あまり関心を持たれなかったように記憶する。だが2021年12月に、昆明からヴィエンチャン(ラオス)まで鉄道が開通した。この間、新型コロナの感染問題に世界が振り回されていたわけだが、それにもかかわらず中国は当初の予定通りに高速鉄道を開通させてしまった。この事実は、やはり軽々しく扱うべきではないだろう。

ところで、経済基盤の脆弱な国に対するインフラ建設関連プロジェクトを軸とする中国の振る舞いに対し、「債務の罠」との強い批判がある。昆明からヴィエンチャンの高速鉄道開設に関しても、「ラオスも中国の債務の罠」にはまってしまうのではないかと憂慮する声も聞かれた。だがラオスの国家指導者にしても、「債務の罠」とされるカラクリを知らないはずはないし、唯々諾々と相手の術中にはまってしまうとは思えない。

実際にこの鉄道が開通したことによって、ラオスは国内産業、とくに農産物を海外(中国)に輸出することが出来るようになった。これは四方を陸地で閉ざされ海洋へのアクセスを持たない経済発展の遅れたラオスにとっては、実に大きなメリットだと言うべきだろう。

このようにアセアンの姿を捉えようとするなら、一帯一路に象徴される中国側からの視点だけではなく、現地(中国のカウンターパート)からの視点も加えて、立体的に見ないと、真実は見えてこないと思う。なお以下の引用文では旧漢字のみ改めた。

1.中国人に対する先入観

日本人が中国(人)を見る時に陥りやすい、「悪い癖」がある。近代史に残る著名な人々の指摘から、それを考えてみたい。

(1)宮崎滔天(1871-1922年)。辛亥革命の際に孫文を支援した彼は、1890年代半ば、故郷である熊本県荒尾の農民を率いてタイへの集団入植を試みている。その際にタイ国内を歩きながら見聞し感じたことを、「国民新聞」に投稿していた。その中で「一気呵成の業は我人民の得意ならんなれども、此熱帯国にて、急がず、噪がず、子ツツリ子ツツリ遣て除ける支那人の気根には中々及ぶ可からず」(「暹羅に於ける支那人」明治29(1896)年12月15日「国民新聞」)と綴っている。

「一気呵成」対「子ツツリ子ツツリ」——これが、宮崎がタイにおいて肌感覚で捉えた日本人と中国人の振る舞いの差。あるいは時間感覚の差と捉えることも出来るだろう。

(2)内藤湖南(1866-1934年)だが、京都帝国大学で教鞭を執る以前の『万朝報』の記者時代に、中国各地を歩き『支那漫遊 燕山楚水』(博文館 明治三十三=1990年)を著しているが、「邦人の得意なる揣摩憶測」「邦人従前の観察の習気」「一時の問題に驚擾するを須ゐずして、而して徐かに長計を策せんことを勧めざるを得ず」などの指摘が見られる。

つまり、日本人の特徴である「揣摩憶測」「従前の観察の習気」を改め、「徐かに長計を策せんこと」を勧めたい。あるいは宮崎に通ずるところがあるかと思えるが、中国に対しては日本人のモノサシで「揣摩憶測」するのではなく「長計」で当たるべし、と言うことだろう。

現在の日本人の痛いところを突いているようにも思う。

(3)橘樸(1881-1945年)は大正末期から日中戦争の時代に活躍した「支那通(チャイナ・ウォッチャー)」で知られる。彼は中国に関する同時代の報道や論説に対し、「所謂支那通の予言は〔中略〕譬へば越中褌と同じく必ず向ふから外れるのものであると云ふ誠に不結構な折紙を附けられて居る」(「中国を識るの途」大正13=1924年/『中国研究 橘樸著作集 第一巻』(勁草書房 昭和41=1966年)と批判した。

さらに「予言」は飽くまでも「予言」に過ぎず、しかもそれが「非科学的」で「断片的」な「中国知識」である以上、「如何に中国知識の豊富な支那通であるとは云へ、内乱が起るか起らぬか、起つたら何方が勝つか、何時頃如何なる形で終熄するかと云ふ様な事を正確又は其れに近い程度に洞察し得る道理がない」と加えている。

「中国を識るの途」を一読すると、現在のチャイナ・ウォッチャーの一般的傾向は、一面では橘が指摘した当時のそれと大差のないことを痛感する。だとするなら、橘の時代から100年ほど経過しながら、日本人の中国観はほとんど変わっていないことになりかねない。

(4)昭和12=1937年の国論

1937年7月に発生した盧溝橋事件、その直後の通州事件(1937年7月)を機に、「朝日新聞」を筆頭とする当時の日本の多くのメディアが「暴支膺懲」という表現を使って、まさに「一気呵成」に始めた中国批判キャンペーンである。通州事件における日本人居留民が被った被害の実態を知れば、たしかに「暴支」と糾弾すべきではある。だが、そのようなメディアに対し、「ちょっと待てよ」という声は上がらなかったのだろうか。

これも現在のメディアの報道姿勢に通ずるものがある。たとえば現在、メディアは共産党政権内の派閥対立、習近平一強政権の脆弱性、若者の反共産党意識、中国経済・不動産バブル崩壊、「回帰不能点」に迫る米中対立、少子高齢化の危機などを伝える。それも横並び一線で。

橘の指摘にも通ずるだろうが、冷静に考えるなら、一方的な、横並び一線の、しかも情報の受け手の好み、あるいは一時の好悪の感情に照準を合わせたような報道姿勢は、厳に警戒が必要だろう。それはまた文化大革命当時の日本の中国報道を振り返れば明らかだ。

(5)桑原武夫(1904-88年)は京都大学教授でフランス文学の専門家。父親は東洋史の権威で京都帝国大学教授・桑原隲蔵である。リベラルな知識人として、戦後の論壇をリードしたことでも知られる彼は、1950年代半ばに中国から招待を受けて旅した際の体験を次のように綴っている。

「中国には泥棒はいない。第一こんなにたくさん係員がいては、忍術使いでもなけば列車泥棒はできまい。新中国のやり方は単に道徳を高唱するだけでなく、社会的、経済的に悪徳を阻止する処置がとられている。列車の係員が多いのもその処置の一つであろう」

「北京の北海公園と同じく、たくさんの金魚が育成されているほか、ここには多くの小鳥、ことに四川省産のオオムが集められており、番人が合図をすると、成都官話で『毛主席万歳』と叫ぶ」(『ソ連・中国の旅』(岩波書店 1955年/2008年復刻版)

桑原は、汽車旅行において同乗する警察官が多いのを見て「中国には泥棒がいない」と思った。しかし逆に私は、泥棒が多いからではなく、車中の治安を維持するために警察官が多く配置されているのではないかと考える。桑原のようにメディアにも強い影響力を持つ著名な知識人がそのようなことを言うと、中国に関する情報アクセスが容易でなかった当時であればこそ、桑原の発言を素直に信じてしまう人も少なくなかったと思う。

中国を批判的に見ていた中国研究の泰斗・中嶋嶺雄ですら、『北京烈烈—文化大革命とは何であったか(上・下)』(筑摩書房 1981年)の「はしがき」に、「中国が道義国家であると思っていたのに、なぜ文化大革命などと言う非文化的蛮行してくれたんだ」といった口吻で筆を奔らせている。

一般的に日本人には、中国に関してある先入観があり、それを取り除くことがなかなかできないのではないか。「ことに四川省産のオオムが集められており、番人が合図をすると、成都官話で『毛主席万歳』と叫ぶ」というくだりは、本当にそう信じたのかな(?)とさえ思わざるを得ない記述だ。余りにも“お花畑”が過ぎる。気恥ずかしくはならないだろうか。

(6)J.スティルウェル米陸軍大将(印・緬・中方面中国軍司令官兼同方面中国軍司令官)は、日中戦争時にルーズベルト大統領から中国に派遣され、中国国民党の軍隊を再編・強化し指揮することになった。だが蒋介石とはソリが合わず、自らの著書の中では相当辛辣な表現で蔣介石を批評・批判している。その彼は亡くなる直前、副官に向けて「きみわからんのかね、中国人が重んじるのは力だけだということが」(『失敗したアメリカの中国政策』(B.W.タックマン、朝日新聞社、1996年)と語ったとのことだ。

中国経験も長く、いわば一時期の米陸軍最強の中国通とも評される人物が人生の最期に発した言葉が「中国人が重んじるのは力だけだ」とは、緊張の度を加える現在の米中関係を考える上でも注目すべき指摘だと思える。

なお余談になるが、B.W.タックマンの『失敗したアメリカの中国政策』は非常に興味深く、歴史的経緯を踏まえながら米中関係の現在と将来を考えようとするためには必読書と言っておきたい。同時に同書には、中国に関してなぜ日本人はこのような仕事ができないのかと、忸怩たる思いを抱かせるに十分な内容が書き込まれている。

(7)米初代大統領のJ.ワシントンは大統領のポストを去る際に「訣別の辞」を記し、後の大統領に思いを伝えようとした。そこに、次のような指摘が見られる。

「国家政策を実施するにあたってもっとも大切なことは、ある特定の国々に対して永久的な根深い反感をいだき、他の国々に対しては熱烈な愛着を感ずるようなことが、あってはならないということである。〔中略〕他国に対して、常習的に好悪の感情をいだく国は、多少なりとも、すでにその相手国の奴隷となっているのである。

これは、その国が他国に対していだく好悪の感情のとりこになることであって、この好悪の感情は、好悪二つのうち、そのいずれもが自国の義務と利益を見失わせるにじゅうぶんであり、〔中略〕好意をいだく国に対して同情を持つことによって、実際には、自国とその相手国との間には、なんらの共通利害が存在しないのに、あたかも存在するかのように考えがちになる。

一方、他の国に対しては憎悪の感情を深め、そこにはじゅうぶんな動機も正当性もないのに、自国をかりたて、常日ごろから敬意をいだいている国との闘争にさそいこむことになる・・・〔以下略〕」(A.C.ウェデマイヤー「訣別の辞」『第二次大戦に勝者なし』講談社学術文庫 1997年)

とくに下線を施した部分だが、「他国に対して、常習的に好悪の感情をいだく国は、多少なりとも、すでにその相手国の奴隷となっているのである」に注目しておきたい。

ある国に向かい合った時、一先ずは「好き嫌い」の感情(先入観)を取り払って対処すべきではないか。好き嫌いの基準で対人関係に処するは青春時代の恋愛関係であったとしても、国家と国家の関係は「好き」でも関係を疎遠にしなければならない状況もあるはずだ。逆に「嫌い」であっても手を結ばなければならない環境に置かれる場合もあるだろう。人間関係と国家関係は違う。つまり国家関係を判断する場合、やはり「好き嫌い」ではなく国益——「理」と「利」——を大前提にすべきだろう。

さらに言うなら、国家関係や外交関係には費用対効果という側面を大いに働かせる必要があるだろう。限られた資源(国費・人力など)で最大限の効果を挙げるための大前提は「知恵」であり、そのためには「相手の国を相手の国民以上に知ること」が大きな力になるに違いない。

2.風俗習慣(生活文化)から見た中国とアセアンの共通性

中国世界を考える際には、台湾はもちろんだが、アセアン諸国にも相当多くの中国系の人々(華僑・華人など)がおり、彼らが経済的にはもちろんのこと、政治的にも社会的にも相当の影響力を持っているという点に留意すべきである。ただ彼らの立場や置かれた環境が、時代と共に変化していることも見逃すわけにはいかない。つまり、アセアンを捉える時に、過去のアセアン観に基づいていては見誤ってしまうのである。現実のアセアンをありのままに受け止めることが、やはりアセアン理解の大前提のはずだ。

以下、私の体験からいくつかの“指標”を提示してみたい。

(1)中国語圏の広がり(カンボジア)

図1は、カンボジアのタブロイド版新聞「金邊晩報」(「プノンペン・イブニングニュース」)に掲載された一種の意見広告である。なお右下はカンボジアに進出している中国系のインフラ工事用の重機販売広告である。ここから中国系企業がカンボジアのインフラ工事に参入していることが読み取れる。

ところで左下の広告だが、カンボジア在住の四川省(川)と重慶市(渝)出身者に対して、四川省・重慶市出身のビジネスマンの集まりが故郷の地震被災者支援のために募金を呼び掛けたものだ。ここから「新華僑」と呼ばれる人々が四川や重慶からカンボジアに移住していることが判断できる。なお漢字表記ではプノンペンは「金辺(邊)」、カンボジアは「柬埔塞」である。

ここで参考までに、華僑・華人研究の第一人者であった陳碧笙の次の見解を示しておきたい。

「歴史的にも現状からしても、中華民族の海外への大移動にある。北から南へ、大陸から海洋へ、経済水準の低いところから高いところへと、南宋から現代まで移動は停止することはなかった。時代を重ねるごとに数を増し、今後はさらに止むことなく移動は続く」(『世界華僑華人簡史』厦門大学出版社 1991年)

下線を引いた「時代を重ねるごとに数を増し、今後はさらに止むことなく移動は続く」の部分は、やはり注目しておきたい。

ところで右上の広告だが、古いタイプの華僑・華人コミュニティ(柬埔塞潮州会館)からの呼び掛けである。ここに記された潮州会館とは、カンボジアに古くからある華僑・華人が集う相互扶助組織の同郷会館で、潮州地方(広東省の福建省寄りの一帯)をルーツとする華僑・華人によって組織されている。潮州一帯をルーツとする人々はタイ、カンボジア、ラオスに広く分布し、フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポールなどに住む福建系と住み分けされている。

この広告は、潮州一帯で古くから受け継がれてきた協天大帝を祀った土俗信仰に基づく廟のお祭りの案内で、大帝の誕生日に合わせて食事を提供し、故郷である潮州地方の郷土芸能を披露するので集まってほしいと記されている。

このように一つの新聞に新旧両方の中国人社会(新華僑に華僑・華人)に関連する広告が掲載されているということは、カンボジアに新旧の2種類の中国人コミュニティーが併存していることを意味している。そしてこのようなコミュニティーに属する人々の中には、カンボジア政府の顧問になっている人も少なくない。

因みに旧いタイプの相互扶助組織(同郷会・宗親会・同業会など)はポル・ポト時代(1976〜79年)には活動停止を余儀なくされたが、同政権崩壊後は徐々に活動を再開した。

現在の中国(習近平政権)とカンボジア(フン・セン政権)の政治的・経済的利害関係を考える時、このような新旧2つの中国系コミュニティーが控えていることを、やはり注視しておく必要がある。

ここで付言しておきたいのは、なぜ移動先のカンボジアで華僑・華人のルーツである潮州地方の土俗信仰が行われているのか、である。じつは彼らは移動先——ここではカンボジアだが——で生活基盤を築くと、出身地で古くから行われている土俗信仰を継続する。廟を建立し、故郷から持ち来たった土俗神や祖霊を祀る。そこでタイ、カンボジア、ラオスのみならずヨーロッパ南北アメリカなど、潮州をルーツとする人々が多く住む地域は同じ土俗信仰によって国境を越えて文化的ネットワークが形勢される。もちろん、その中心は潮州地方(中国)だが。

たとえば福建省沿海部を発祥として10世紀前後に始まった海の神様である媽祖の信仰は、1000年ほどの間に移動を重ねた福建出身者のコミュニティーの広がり——中国(沿海部、東北地方、北京、湖南、ウルムチなど)、日本(長崎、大間、函館など)、台湾(主として南部)、ヤンゴンを含む東南アジア各地——の中で信仰が続いてきた。1980年代末期に始まった中台両岸交流の歩みを仔細にみると、台湾海峡を挟んで広がる媽祖信仰が果たした役割は決して過小評価できそうにない。

(2)国境を超える文化(葬送文化)

前項に関連するが、中国・雲南省とミャンマーの国境を挟む両地域の葬送文化を比較してみたい。死(者)について考えることは生を考えることにつながるとの視点から、これまで中国・アセアンの葬送文化に深い関心を持ってきた。

図2は、ミャンマー中西部の都市マンダレー東郊の華僑・華人専用の共同墓地の一風景である。この墓の中に棺がそのまま入っているわけだが、死者の頭が全部同じ方向(中国)を向いている。これは、「いずれ魂は中国に戻りたい」という人々(死者と生者)の思いを表している。このような規模の墓は、それ相応の資産を持たないと設けることは不可能だ。

右の写真の墓は古く、左は新しい。墓碑には同じくルーツは雲南省と刻まれていた。この点から、移動した年代は違えども雲南省からマンダレーに移動・定住した人々の存在が確認できる。新しい墓が多いことは、新華僑の多さを傍証しているだろう。

図3は、ミャンマーとの国境に近い中国・雲南省側の道路沿いにある墓で、形状・風水思想に基づく設置環境など、マンダレー東郊のものと近似している。ここから、現在では国境で区切られてはいるものの、この地域に住む人々は同じ生活文化圏に属していたことが判断できるだろう。

おそらく、このような文化的背景や草の根のつながりを頭に入れておくことが、実は中国のアセアン進出を見極める上で重要な要素であると考える。アセアン諸国が中国の進出を受け入れる土壌——政治における力の論理や経済的影響力だけでは理解しがたく、全体像を容易に捉えがたい——があるのだ。このように文化的な側面と政治・経済の側面は分離することができないのではなかろうか。

図3の道路を下って進むと、怒江(サルウィン川)に架かる恵通橋(図4)に到る。この先(写真奥)は昆明に通じているが、この一帯は日中戦争の際には「陸のガダルカナル」と称されるほどの激戦地であった。この橋をめぐって日本軍とアメリカ軍将校に督戦された国民党軍が死闘を繰り返したのである。

この橋の袂に立って、自然環境の中に複雑に鋳込められた歴史の意味を改めて痛感させられた。様々な「なぜ?」が浮かんでくる。

19世紀末期、なぜイギリスがミャンマー西北部から雲南西南を経て中国本部を目指したのか。第2次大戦時、なぜ連合軍は重慶の蔣介石政権への支援ルート(「援蔣ルート」)を、この地を経由して建設したのか。なぜ日本軍が雲南西南に辺境に多くの兵士を送り込んだのか。なぜ連合軍はヒマラヤを越えて重慶に物資を補給し、あるいは東インドで訓練した国民党軍を対日本軍に投入したのか。最近では、なぜミャンマーのベンガル湾に臨むチャオピューからミャンマーを東北方面に貫き、援蔣ルートならぬ「援習ルート」とでも呼べそうなエネルギー輸送のためのパイプラインを建設したのか。さらには、なぜ中国は昆明を発し、マンダレーから南下した後に東に向かいバンコクに到る高速鉄道を構想するのか——現地に立つからこそ、それぞれの時代の国際政治の最前線で起きている現実を実感できるのではないか。

(3)国境を跨いだ同族の結びつき

中国・雲南省西南端に位置する騰越(騰冲)には、19世紀末、イギリスがミャンマーから中国への侵攻を進める過程で領事館を置いている。同地はミャンマー東北方面を拠点に中国西南を扼すると要衝であり、であればこそ第2次大戦末期、「拉孟騰越の戦い」と呼ばれる激しい攻防戦が展開されたわけだ。領事館旧跡の壁には、当時の激しい攻防を生々しく伝える弾痕が無数に残っている。

騰越の廟を参詣した折りに目にした石碑には、ミャンマー在住華僑(旅緬華僑)が1989年に自らのルーツである故郷(騰越)に戻ってきて故郷の廟を再建すべく拠金した経緯が寄付者の名前と共に詳細に刻まれていた。1989年と言えば、世界を震撼させた天安門事件が発生している。北京や上海など中国大陸の東側の位置する大都市における政治的大事件とは全く関係ないかのように、中国西南の辺疆では旅緬華僑の探親(里帰り)がヒッソリと行われていた。故郷での廟再建は移動先での成功の証でもあり誇りでもあるわけだ。古くから「衣錦還郷(故郷に錦を飾る)」を誓って故郷を離れたと言われるだけに、20世紀末に近い頃になっても依然としてルーツとの結びつきを絶やさない生活文化が継承されている事実は注目しておくべきだろう。

以上を踏まえ、1978年12月に鄧小平が踏み切った開放政策をキッカケとして、アセアンの華僑・華人と中国との間で草の根のレベルの往来が「子ツツリ子ツツリ」と再開したことを指摘しておきたい。であればこそ、あの時点で下した鄧小平の大英断は中国の国是を政治から経済へと大転換させると同時に、東アジアに広がる漢族系社会(中国、台湾、香港、マカオ、東南アジアなど)の再交流を促したと見なすことも出来るはずだ。

騰越(騰冲)近郊の和順村の豪華な住宅群の外壁に「和順和諧」(朱鎔基元首相の筆)と書かれてあった(図5)。周辺一帯は寒村と呼ぶに相応しい農村地帯であり、その中に堅固な造りの豪華な住宅群が現われ驚かされる。

ここは明代に四川省から移住してきた寸氏一族が居住する村落で、じつは一族の仲間がミャンマー北部でルビー鉱山を手にしたことから、巨万の富を築き上げた。豊かな財力が故郷である四川省から一族を呼び寄せ、裕福になった一族の中から、中国各地、台湾、東南アジア、後にはアメリカなどに再び移動する者が現われる。そのような宗族(一族)のネットワークから献金を集め、寸氏一族は雲南省西南端の和順村に先祖を祀る立派な宗祠を建立し(図6)、あるいは孫文主導の革命運動に資金を提供し、多くの貴重な蔵書を誇る図書館などの文化施設も建設したのである。

中国人によるこのように宗族を中心とする人的ネットワークは、広く世界に存在する。そこを基盤に中国の海外進出がなされているという側面は、見逃すことが出来ない。われわれが中国主導の国際関係を見る時に、こうした中国伝統の草の根の人的ネットワークを見落としていることが多いように感じる。人間の生活は政治、経済、文化、宗教など切り離して存在しているわけではないことを考えれば、最近の「台湾有事」の問題にしても、やはり水面下で静かに行われている草の根ネットワークへの視点を忘れてはならないだろう。

和順村内の寸氏宗祠の入り口に置かれた狛犬の台座には、ミャンマーに居住する一族の寄付者の名前が刻まれている。彼らはミャンマー国籍とミャンマー式名前を持つ。つまりミャンマー人の某氏であると同時に和順村をルーツとする寸氏一族である。このように二重のアイデンティティを持つ生活者の生活圏を貫いて、中国からの高速鉄道が敷かれていくのである。

(4)辺境は異なる社会の接点=もう一つの中心

ミャンマー東北部に接し、雲南省西南に芒市という都市(人口約37万人)がある。その街を歩いている際、「中国離印度洋最近的城市—芒市」と記された2メートル四方ほどの標識を目にしてハタと思い知らされた。

芒市の行政当局が設置した一種のキャッチコピーだが、芒市が中国の中で最もインド洋に近い都市だと訴えている。日本人的地理感覚からするなら、芒市は中国でも西南端の雲南省の、さらに端っこに位置する。ならば辺境の中の辺境と思うだろうが、彼らの地理感覚ではインド洋に最も近い都市となる。いわば「最果て」を逆転して見るなら、「向こう側」に最も近いことになるわけだ。

このような視点から中国のアセアン、殊に大陸部に位置するミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、マレーシア、シンガポールへのアプローチがなされている。はたして、このように考える必要はないだろうか。いわば日本の立場からではなく、ここは想像力を働かせ、アセアンの立場からアセアンを、さらにはアセアンにとっての日本の役割を構想すべきではないか。

やはり辺境は辺境ではなく、アチラとコチラの異質な世界の真ん中であり、結び目であることを、「中国離印度洋最近的城市—芒市」から思い知らされた。

例えば、芒市市内ではミャンマーの車がミャンマー・ナンバーを付けて走っている。またラオスやカンボジアでは中国の車が中国ナンバーを付けたままで運転されている。島国に住む日本人には、こうした「陸続き」という感覚が実感として捉まえ難いことだろう。

(5)国境の機能

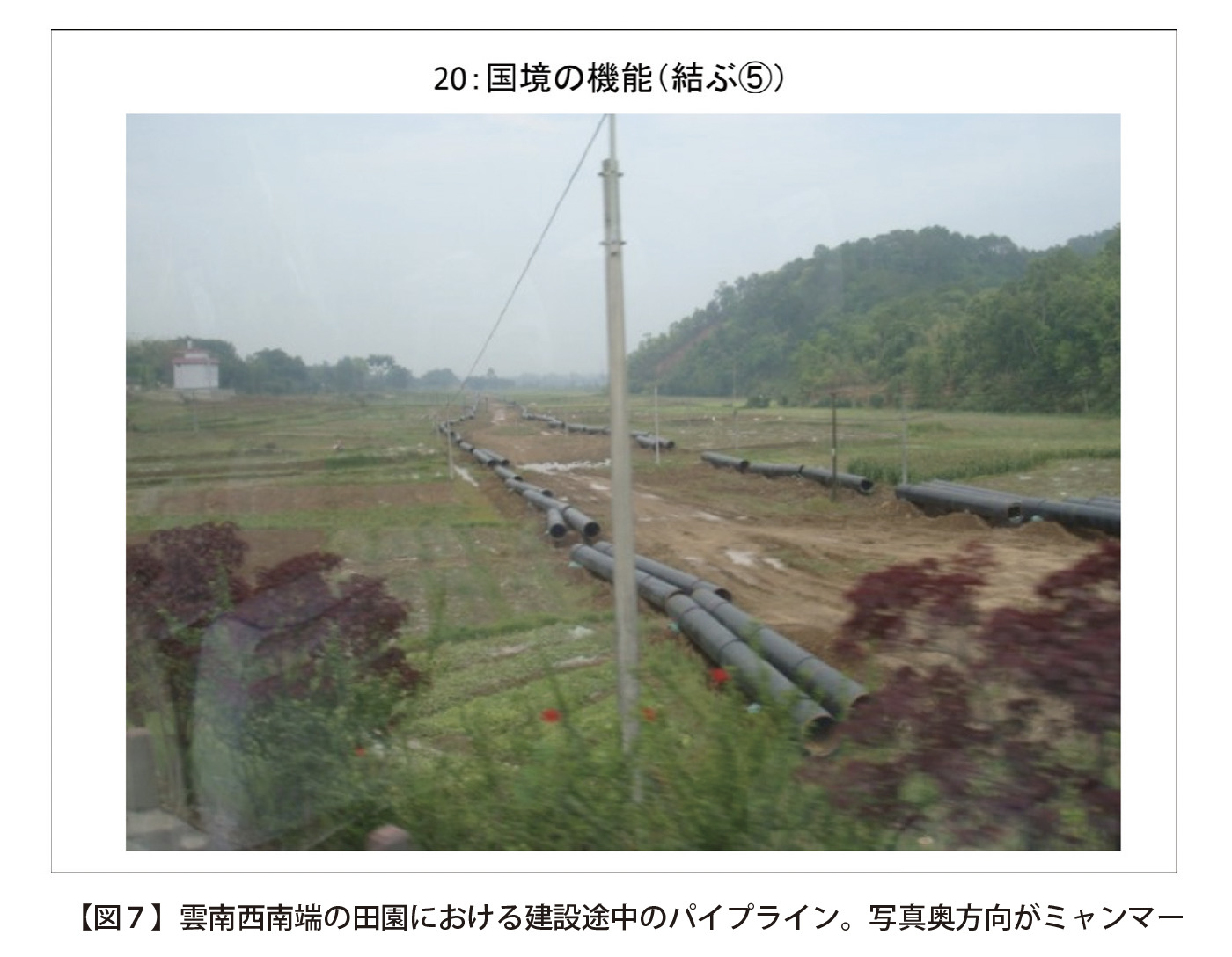

ミャンマー西部ラカイン州チャウピューから中国雲南省昆明までを結ぶ、天然ガスと原油のパイプラインが2本敷かれているが、このルートは先に言及したように第二次大戦時の援蒋ルートに重なっている。

新名称の「ゾミア」で呼ばれる東南アジア大陸部の5か国(ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナム)と中国南西に位置する4つの省(雲南、貴州、広西、四川)に跨がって広がる広漠たる大地の一角を貫き、延々と重なり続く山塊を越え、河川と渓谷を渡り、田畑を突き抜けて延々と続くパイプラインを、周辺の国際環境の変化に応じながら、完成に向け「急がず、噪がず、子ツツリ子ツツリ」(宮崎滔天)と造り続ける気根は軽々しく扱っていいものではないだろう。もちろん気根などと言った不確定な要素は、国際政治の教科書では扱われることはないとは思うが。

ミャンマーと雲南省の国境に当たる畹町の街外れに掛けられた橋を挟んでミャンマーと中国が相対しているが、日中戦争時、東南アジアの華僑義勇兵や自動車輸送隊は、この橋を渡って中国に入り抗日戦争に参加している。

この一帯には、タイ族が多く住んでいて、観光にやってくるタイ人相手の店も少なくない。

また同じく国境関門の設けられた瑞麗という街がある。ミャンマーの尼さんが集団で托鉢をしていたり、ミャンマー翻訳募集の広告があちらこちらに貼られていたり、携帯電話を含む最新電子機器の関するミャンマー語の広告が見られたり、ミャンマーの街と見紛うようであった。

そんな街の中心部で見掛けたのが「三龍汇瑞」という標識である。「上海への道、ミャンマーへの道、そして中印公路(インド·アッサム州レドと昆明を結ぶ道路)の結び目」を訴える瑞麗市のキャッチコピーと思えるが、ここから片側3車線の国道350号線で中国本部を東に向かえば上海となる。一方、瑞麗を基点にミャンマーの国土を一気に南下すれば、ベンガル湾に到る。であればこそ瑞麗もまた「中国離印度洋最近的城市」の1つに数えられるに違いない。

中国を日本列島の方向から北京や上海などの中心都市での動きから判断する、あるいはアセアンを日本の方向から南方に視線を向けて考えることは当然ながら、やはり先入観・既得知識を離れ、時には辺境を中心とする視点からアセアンと中国とが織りなすこの地域の構図に思いを馳せることも忘れてはならない作業だろう。

3.泛亜鉄路—構想から実現へ

(1)西南開発構想(1990年代初頭)

天安門事件をきっかけに中国は欧米から経済制裁を受けた。その苦境をどのように乗り越えるかと思案する中で考え出したのが、経済成長著しかった上海と最貧地区であった西南地区(雲南・貴州・四川・広西・重慶)を、長江の海運を利用して結び付けるという「西南開発構想」だった。つまり西南地区の資源を長江の海運により上海一帯の長江デルタに輸送し、そこで工業製品化し、その商品やノウハウを西南地区にフィードバックさせて社会経済開発を進めようとした。

だが最終的に決定したのは、アセアンに接しているゆえに雲南省を橋頭堡にして西南地区を南に向かって対外開放し、西南地区とアセアン(東南アジア大陸部)と結びつけるという構想へと発展した(泛亜鉄路構想=昆明—シンガポールを結ぶ鉄路)。その背景として、これまで指摘したように、「ゾミア」の全域に漢族系生活文化のネットワークが広がっている点を考えておきたい。

当時、李鵬首相は「西南各省は協力し、改革を進め、開放を拡大し、アセアンに向かえ」と号令を掛けたが、この方針に対し、当時の中国共産党中央の最高幹部たちは双手を挙げて賛成している。

日本人は、どうしても中国の沿岸部のみに目を向けがちだが、中国人の発想は違っていた。中国西南部(雲南省)の西にチベットがあり、その先には中央アジア地域が広がっている。もちろん、その先は東西ヨーロッパに連なる。チベットは中国、インド、中央アジアの中央に位置しているので、将来の展開を考えるなら、やはりチベットを押さえておくことも重要になる。

たとえば西欧列強が中国を巡って争った19世紀末におけるドイツの中国での活動を見ると、日本では山東半島のドイツ権益に目が行きがちだが、ドイツは四川省にも積極進出している。さらには四川省からチベットを経由して中央アジアに向かい、ヨーロッパと連結する構想を持っていたからだろう。ちなみに、当時、四川省における日本の貿易を最も妨害したのがドイツだったとの報告がある。

(2)西南開発構想の基本設計図

1995年ごろ、タイ・バンコクから飛行機で昆明に旅行した。昆明の空港で、たまたま手にした地図「大西南対外通道図」(雲南省交通庁航務処製作・昆明市測絵管理処製図印刷、1993年)を購入したのだが、バンコクに戻った後に改めて広げて見て驚いた。関係者向けに限定された内部用の「中国版アセアン大陸部改造計画」の青写真であった。

同図の裏面には、つぎのような基本構想が見られる。

①(東線)昆明—ハノイ—ハイフォン

ハノイ—ホーチミン—プノンペン—バンコク

②(中線)昆明—ヴィエンチャン(「中老鉄路」)—バンコク(「中泰鉄路」)

③(西線)昆明—マンダレー—ヤンゴンーバンコク(一部は援蔣ルートに重なる)

それぞれのルートに関して、建設期間、費用、問題点などの概要が列記されている。初期段階では、河川を利用した開発計画に重点が置かれていたようだ。この構想が関係諸国との協議・合意の上で作成されたとは思えない。おそらく中国は自国の社会経済開発の延長線上で他国の領土を巻き込んだ開発計画を作成し、強引に実施に持ち込もうとしているのだろう。

一連の「一帯一路構想」でも指摘できることだが、こういった“帝国主義的”とでも呼ぶべき手法、身勝手で理不尽な手法を強引に押し通そうとするところに、習近平政権が掲げる「中華民族の偉大な復興」「中国の夢」が国際社会との間で齟齬を来す要因があるはずだ。ここで問題なのが、こういった手法を「子ツツリ子ツツリ」と進める中国に対し、我が国を始め西側諸国が一過性の、まさに「一気呵成」としか表現し得ないような反応、別の表現をするなら「口先介入」を示すに止まっていることではないか。

その“証拠”が、すでに昆明とバンコクを結んだ陸路(「昆曼公路」)であり、2012年12月の完成を経て運用されている昆明とヴィエンチャンを結ぶ「中老鉄路」だろう。いわば「一気呵成」の「口先介入」を散発的に繰り出している間に、中国側の構想は「子ツツリ子ツツリ」と進捗し、やがて完成する。中老鉄路を例に取り上げるまでもなく、実際に開通してしまうとモノやヒトが刺激され、直ちにカネも動き出す。モノ・ヒト・カネが環流することで、社会が活性化するメカニズムだ。

「木は動かすと死ぬが、人は動かすと生き生きする」という中国の俗諺があるが、毛沢東は国を閉じて国土と国民を疲弊させたが、鄧小平は国を開放して発展させた。つまり「人は動かないと死ぬ」のであり、そのことを中老鉄路が逆説的に物語っていると思える。

(3)泛亜鉄路(中線;昆明—シンガポール鉄路)の現在

①中老鉄路の完成

中老鉄路(昆明—ヴィエンチャン)は2021年12月に開通したが、その後の運航実績を見ると、(半年ほど経過した22年6月時点で)利用客が延べ400万人(うち52万人がラオス国内分)、貨物総取扱量が494万トン(うち82万トンがラオスから中国へ)となっている。貨物の多くがドリアンを主力とする農産物で、中国に輸出されている。ちなみに私も一度、この高速鉄道に乗ってみようと現地の友人に切符を依頼したが、なかなか予約できないというほどに人気があるようだ。

②タイとラオス

2022年6月1日、パンカム・ヴィパヴァン首相(ラオス)が訪タイした際、プラユット・チャンオーチャー首相との間で両国の鉄道網ネットワークに関する意見交換がなされ、以下の各項が合意されている。

1)ゲージが異なる両国鉄道連結問題。

2)タイ側のノンカイとウドンターニーの鉄道駅舎の拡充。

3)東北タイとラオス間の鉄道網の新規ネットワーク構想。

4)両国間の貿易と人流の促進。

5)タイ・ラオス・中国間の高速鉄道網と地域の物流ハブ構築に向けての環境整備。

③中泰鉄路

中国とタイを結ぶ鉄道を最も熱心に推進したのはアピシット政権(民主党/2008〜11年)であったが、その次のインラック政権(タイ貢献党/2011〜14年)も中国との強力による高速鉄道建設構想を推進した。しかし2014年の政変で成立したプラユット政権(2014年〜現在/元陸軍司令官)は、インラック前政権が進めた政策を一旦すべて停止させて再点検の方向を打ちだしたが、わずか2カ月後には中国との共同の鉄道路線政策は特例扱いで復活させている。

その後、中国との間で紆余曲折の交渉を経た後にて工事を着工し、2027〜28年の間の完成を目指している。

じつはタイ側は中国側の絶対命題である泛亜鉄路(中線)建設を見越し、可能な限りに自国に有利な条件を引き出そうとしてきた。タイが建設を拒否した場合、中国の目論見——高速鉄道ネットワークによる東南アジア大陸部への影響力拡大——は絵に描いたモチに終わってしまう。いわば中国側の弱みを、タイは衝いたわけだが、それだけではなく、中国側が強く実現を求める泛亜鉄路(中線)の構想を逆利用し、タイの国土改造計画(後述)をも推し進めようとする動きに出た。タイは自らの地政学上の立場(優位性)を十二分に心得た上で中国側に“高く売りつけた”ことになる。タイはタイなりのソロバンを弾いているのである。

この辺りに、軍事力や経済力など外形的な基準や統計数字で推定できる国力の違いを超えた国家としての強かな生き方が感じられる。おそらくアセアンの国々が大国を相手にした際の振る舞いの根底には、このような強かな生き方が強弱の差はあれ共通して鋳込まれているように思える。であればこそ、アセアンの国々に対する場合、各国それぞれの国家としての個性を十分に弁えておくべきではなかろうか。加えて深く考慮しなければならない点は、大きな可能性を秘めた“塊”としてのアセアンの存在である。

④タイの国土改造計画

2022年5月初旬、タイ政府は先行するEEC(東部経済回廊)に倣って、NEC(北部経済回廊)、NEEC(東北経済回廊)、CWEC(中西部経済回廊)、SEC(南部経済回廊)と4カ所の経済回廊の新設を承認した。

中国系企業も多く参入しているEECの中核空港に位置づけられたウタパオ空港の第2滑走路建設資金が不足したことから、タイ政府はAIIB(アジア・インフラ建設銀行)に融資を申し出ていた。7月中旬、タイのメディアはEEC発展委員会事務局からの情報として同融資が決定したことを報じていた。

バンコクの東郊には、メイン空港であるスワンナプーン空港(2006年開港)とバンコクの北郊にはスワンナプーン空港開港以前の国際空港であったコンパクトなドーンムアン空港(主にLCCと国内線)ががある。またバンコク東南に位置するEEC内のタイランド(シャム)湾に近接して以前は空軍基地であったウタパオ空港もある。この空港はロシアとの間に航路が開設されており、ロシアの富裕層がタイ観光に利用することでも知られている。

これら3つの空港を高速鉄道によってリンクさせる巨大インフラプロジェクトはCP(正大)集団を中軸とし中国企業も参加する国際JVが進めているが、3空港を結ぶ路線は将来的に中泰鉄路への接続も計画されている。

このプロジェクトの中心であるCP(正大)集団の総帥である謝国民(タニン・チョウラワノン)資深董事長(上級会長)は鄧小平以来の歴代中国共産党指導者とも近く、習近平政権成立後は海外華人企業の取り纏め役として華人企業と中国市場、中国企業の海外進出などに関し指導的立場にある。タイ中枢(王室・政財界・国軍)との太いパイプでも知られる。謝国民の動きは、中国のアセアン進出とタイアップする華人企業家の活動の象徴と言えるだろう。

⑤中国の思惑とアセアンの対応

2022年11月に習近平主席が(バンドンG20サミットに出席したあと)タイを公式訪問した際に、プラユット首相と「安定、繁栄、持続可能な運命共同体建設に関する共同声明」を発表した。その大枠は「2025年の国交正常化50周年を機に、政治・経済・通商・貿易・農業・先端技術(殊に電気自動車)などを含む包括的な戦略的協力関係の一層の強化」となっているが、以下を注目しておきたい。

1)ラオスを加えた3カ国間の連携を強化し、「中老鉄路」とタイ鉄道路線の連携による貿易・投資・物流ネットワークの促進と地域経済のレベルアップ

2)中国の粤港澳大湾区(広東・香港・マカオ経済圏)と長江三角州(長江デルタ)とタイのEEC(東部経済回廊)の連携強化

以上から判断するに、習近平政権3期目(〜2027年)の終わりから次の政権発足(2027年〜)を跨いだ前後の頃には、昆明からバンコクまでが高速鉄道によって結ばれ、それ以後は同路線をマレー半島を南下させマレーシア、その先のシンガポールにまで延伸する計画を進めることになるだろう。同路線が将来的には中国を経由してタイ、マレーシア、さらにシンガポールを中央アジアからヨーロッパへと結びつけることは十二分に想定できる。また南部中国経済成長のカギを握る2つの経済圏を結びつけることで、EECの強化を狙うと同時に、タイと中国の経済的結びつきを強化する——こんな狙いが見えてくる。

先にも少し言及しておいたが、アセアンと向かい合う場合、やはり日本がこれまで抱いてきたアセアン観を一回疑ってみる必要があるはずだ。それほどまでにアセアンの変化は激しい。いわば日本が「長き停滞の時間」の中で無自覚に微睡んでいる間に、アセアンは中国との結びつきを強めていた。

振り返るなら、日本が政治的にも経済的にもアセアンをリードしていた時代は、1970年代末に中国が踏み切った開放政策が本格始動する1980年代半ばまでではなかったか。殊に天安門事件を経て1992年に鄧小平が「南巡講話」を発し、アセアンの華人資本の中国進出が活発化して以降、アセアン諸国における日本の比重は長期低落化の趨勢にあり、日本に代わって中国の影響力が日増しに強くなっていることは否定しがたい事実だろう。

このような現状を踏まえるなら、アセアンが昨日までの目線で、これからも日本を見続けるとは考えられない。同様に、日本が昨日までの目線でアセアンを捉えようとするなら、おそらくアセアンとの間に齟齬を来すことになるはずだ。その一端が、鉄道ネットワークを軸とする中国のアセアン外交の現在に現われているのではないか。おそらく今後、紆余曲折を経ながらも、中国はアセアンに対し“高速鉄道外交”を進めるに違いない。アセアンと中国が共に高速鉄道ネットワークに「利」を見定めているなら、この動きを押し止めることは出来そうにない。

また日本は、殊にメディアに顕著に見られることだが、アセアン諸国の内政問題に関し「民主化」を基準に報道しがちだ。例えばミャンマーのアウンサン・スー・チー氏には「民主化のジャンヌ・ダルク」でいてほしいという素朴に過ぎる思いが強く、国家指導者としての彼女の立場に対する想像力が欠如していたと強く思う。

最後にアセアンを別の角度から考えてみたい。

ユーラシア大陸の南弧に沿って、アメリカが現地政府と提携した拠点(港)は西からバーレーン、ディアゴガルシア、シンガポール、グアム。これに対するに中国は西からトリエステ、ピレウス、ハイファ、ジブチ、ドウクム、グワダール、モルディヴ、ハンバントタン、ナッタゴン、チャオピュー、ブルネイ、ダーウィン、パラオ、ソロモン諸島を押さえている。

このように米中両国が他国に置く重要拠点を地図上で追ってみると、アセアンは米中対立の中間に位置することが判る。つまり中国は泛亜鉄路によって、アメリカ主導の中国包囲を昆明=ラオス=タイの線で切断することを狙っているとは十分に考えられる。であればこそ中国としてはバンコクからマレーシアを経由してシンガポールまでの延伸が悲願となるだろう。中国にとっても昆明発の高速鉄道がラオスのヴィエンチャンで止まったままでは困る。宝の持ち腐れである。すでに指摘しておいたが、その中国の“願望”をタイは逆手に取って対中交渉を進めてきたわけだ。

2015年3月に、プラユット首相は、中国の鉄道計画への投資額について「それほど高いのであれば中国との連携は止め、自力建設に切り替える」と啖呵を切った。これに対し在タイ中国大使は「これ以上譲歩できない」と反論——というより“懇請”に近い発言をしたことがある。にもかかわらずタイ政府は中国側の狙いを見透かすように、交渉のハードルを上げたのである。

同年5月、我が国の国交大臣はタイの交通大臣との間で、バンコクからチェンマイまでの新幹線計画の協定を結んだ。日本側は500億円超の予算を用意したように記憶している。おそらく中国によるタイ国内の高速鉄道プロジェクトへの対抗意識が働いたと思うが、地図を眺めれば一目瞭然である。チェンマイは古都としての観光地ではあるが、周辺に確たる産業があるわけでも、産業を育てようとの動きも見当たらず、立地条件からして経済開発に関しては限定的だ。加えるにチェンマイから先への延伸は望むべくもなく、物流ネットワークとしての将来性は限りなく小さい。

かくてアピシット政権の財務大臣経験者は「この路線は、300年かかってもペイしない」と揶揄したもの。バンコク・チェンマイ間の高速鉄道建設プロジェクトのその後を知りたいところだ。民主党発足当初にも「ベトナムに新幹線輸出を」との動きが一時盛り上がったが、その後、立ち消えになったままではないか。

鉄道などインフラ整備は、技術が優れているからということだけでスンナリとプロジェクトが進むわけはないはずだ。ハード面はもちろんだが、いざ運行となった場合のソフト面の対応が重要だろう。おそらく現地の人にとっては、時速300キロを誇るような高価で高度な技術は必ずしも必要ではないのではないか。

また中国とベトナムは対立関係にあるとよく言われる。だが内情を詳細に追ってみると、どうやら中越戦争当時に象徴されるように全面対決をしているわけでもない。対立は海上の主権を巡って見られるが、陸上では事情は違っているようだ。タイの農産物がベトナムの陸路を経由して中国に輸出されている現状を踏まえるなら、やはり現状は「一面で対立し一面で妥協する」といったところだろう。話し合いながら対立し、対立しながら話し合う。双方とも求めるところは国益——これが現実の、偽らざる姿に近いのではなかろうか。

タイでもベトナムでも、現地の詳細な事情より日本側の思惑を訳知り顔で先行させる、あるいは日本側の過度の思い入れに縛られる——日本政府が進める海外プロジェクトの問題点を露呈した形になってしまったと思われる。

ここでアセアンとの外交を考える上で必要と思われる視点を紹介してきたい。

第一に2022年6月にシンガポールで開かれたIISS(英国国際戦略研究所)主催のアジア安全保障会議(IISSアジア安全保障会議)におけるシンガポール国防大臣の発言である。彼は「アセアンはイデオロギー対立や大国間の競争に与する意図はない」と語っているが、米中対立から可能な限り距離を置きたい——猛禽と巨竜の戦いに巻き込まれたら、アセアンという小動物はひとたまりもない——との意志表明だろう

第二に、アセアン諸国は、アセアンとして「一つの塊」を形成することで日本、中国、アメリカなどの域外大国に対抗できると考えている点である。つまりアセアンは各1カ国では大国との対抗は不可能だが、束になって立ち向かえば——これがアセアンの総意ではなかろうか。

第三に、中国との個別の関係に限って考えるなら、アセアン全体の調和の中で調整を志向する。例えばフィリピンのマルコス大統領が今年の年頭に訪中したが、フィリピンの突出した行動ではなく、アセアン全体の中で捉える必要があるだろう。やはり中国のみならず、日本に対してもアメリカに対しても、一国、一政権の抜け駆けは、アセアン全体の調和を崩し、延いてはアセアンとしての対外交渉力の低下を招くことになるはずだ。

ところで台湾とアセアンの関係だが、蔡英文政権は「新南向政策」を展開して、アセアン各国に自国の金融機関を進出させている。これに関してアセアン各国は、中国と友好関係を維持しつつも、台湾の「新南向政策」に対して実利面から対応している。

日本政府が公式に示したアセアン政策としては、福田ドクトリン(1977年)と安倍ドクトリン(2013年)が思い当たるが、現状を考えるなら、安倍ドクトリンを下敷きに考えるのが有効ではないか。問題は福田政権から第2次安倍政権までの35年程の間に、アセアンを取り巻く内外環境が激変しているにも拘わらず、歴代日本政府は確固とした哲学に裏打ちされた、歴史の重みに耐えうる統合的なアセアン政策を打ち出さなかった、打ち出そうともしなかった、あるいは打ち出せなかったことだ。その間に、中国が踏み出した対外開放を機に、この地域の国際環境が激変したにもかかわらず、である。

愚見を閉じるに当たって、メルボルーン大学アジアリンク上級顧問グリーンリーズ氏の発言を引いておきたい。

「過去50年間、東南アジアにおける安全保障のモノサシとなってきた多くの協定は、中国共産主義者の拡大に対する防波堤として立案されてきた。これまでアメリカを地域の安全保障の要とみなしてきた東南アジア諸国は、今や北京との関係強化の必要性を主張するようになってきた」(D. Greenlees “ASEAN Hails the Benefits of Friendship with China-Asia-Pacific ” International Herald Tribune, Nov.1, 2006)。

これは中国で胡錦濤政権が本格的な動きをみせた当時の発言だが、現在でも大きく改める必要はないはずだ。

(2023年1月19日、発題内容を整理して掲載)

(付言)

日本とアセアンの友好協力50周年を迎えるに当り、2023年3月16日、国際交流基金の主催で国際協力のありかたを考えるシンポジュームが都内で開催された。『朝日新聞(電子版)』(3月17日付)が伝えるアセアンからの参加者の声を拾ってみると、

・インドネシアのマルティ・ナタレガワ元外相(基調演説):「国際社会の中で、日本とアセアンが『安全な空間』を造り出し、地政学的な競争に縛られない関係性を築くことが望ましい」

・ヴェトナムの地域戦略・政治研究者のレー・ホン・ヒエップ:「中国は重要な輸入国、アメリカは重要な輸出国であり、双方と良い関係を維持したい。ヴェトナムにとって大切なのは、自立性の維持と法の支配による確立であり、日本が果たしている役割は大きい」

・ブルネイ・ダムサラーム大学歴史・国際関係学科アブディラー・ノー准教授:「米国か中国かの二項対立だけだろうか。上下だけではなく、真ん中もある。中国封じ込めではなく、協力や包摂といった新たな関係性が必要だ」。「この二項対立から脱却するためにはインド太平洋を、世界中の国が利害を共有する国際公共財として見ていくべきだ」

——以上から、アセアンは「中国封じ込め」の機能を担うものではなく、「米国か中国かの二項対立」に起因する「地政学的な競争に縛られない関係性」と「協力や包摂といった新たな関係性」を求めていることが指摘できる。これを域外大国からの影響・干渉を避け、アセアンとしての独自の振る舞いを目指す“意思表示”であり、アセアンとしての自覚と自信の現われと見なすべきだろう。