なぜ家族政策が必要なのか

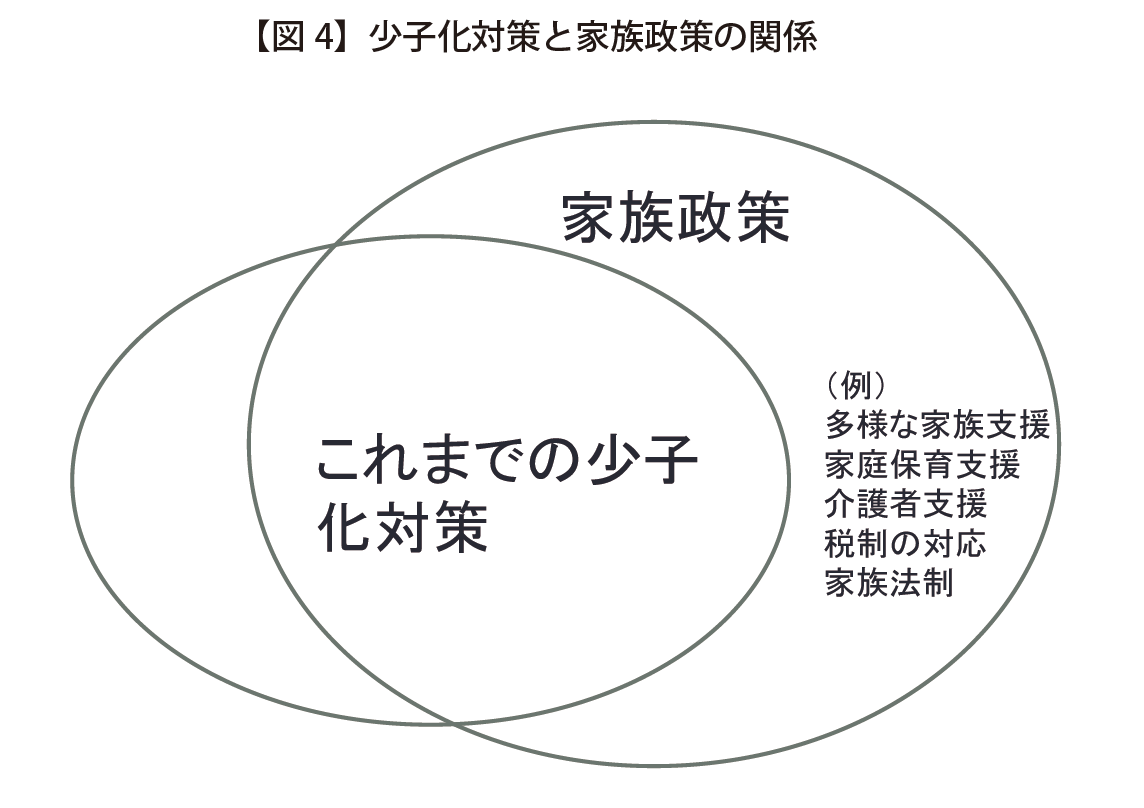

従来、我が国では出生率・出生数減少への対応枠組みとして、「少子化対策」の概念が用いられてきた。しかし、「少子化対策」では政策の視点が限定的であり、出生率・出生数の減少傾向に歯止めをかけられずにいる。効果的な施策を講ずるためには、「少子化対策」から、子供と親の家族全体を対象とする「家族政策」への転換が必要である。従来の政策を「家族政策」の視点からとらえなおすことにより、「少子化対策」では欠けていた国民のニーズへの対応問題、政策の範囲と実施体制の問題など、新たな課題が見えてくるはずである。

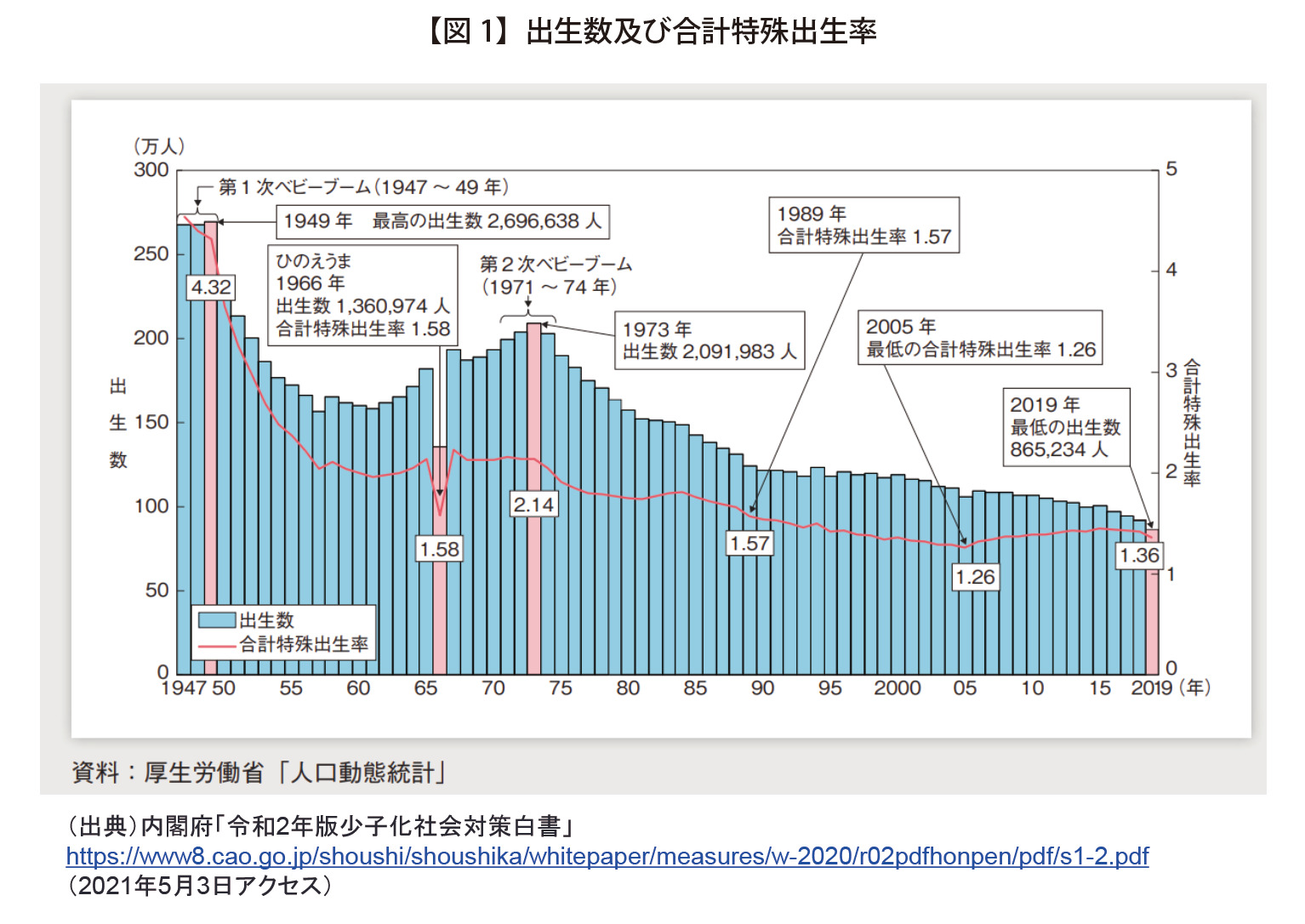

1989年、我が国では合計特殊出生率(出生率)が1.57を記録し、「ひのえうま」にあたり出産が控えられた1966年の1.58を下回った。これは「1.57ショック」と呼ばれ、以来約30年にわたって少子化対策が展開されるきっかけとなった。しかし、少子化対策の実効性が上がるどころか、出生率は低迷し、2005年には最低値である1.26となった(2019年現在)。その後若干上昇して1.4台を推移したが、2019年には再び1.36へと落ち込んでいる。出生数は2016年に97万人となり、初めて100万人を割った。2019年には86万5千人とさらに減少しており、2021年はコロナ禍の影響により70万人台になるという予想もある。

そのように、従来講じられてきた政策が功を奏していないのは、「家族政策」という概念を取り入れなかったことが関係していると思われる。欧米では「少子化対策」という概念はなく、日本の「少子化対策」で講じられている政策は「家族政策」(Family Policy)と呼ぶことが一般的である。しかし、我が国では一貫して「少子化対策」の名前を用いてきた。私は内閣府に勤務して少子化対策を担当していたことがある。その時の経験から、「少子化対策」と呼ぶと、出生率回復のみが目的、あるいは女性と子供の問題と捉えられがちで、政策の広がりに欠けると感じていた。

我が国では、特に行政において、家族政策とは何かという明確な定義がない。私自身は拙著(『これでいいのか少子化対策—政策過程から見る今後の課題』ミネルヴァ書房、2008)にて次のように定義している。「家族機能を維持していくために、家族や家庭内の問題を未然に防いだり、あるいは解決したりすることを目的として、家計や生活面に対して、社会的に家族を支援する政策」である。ここで、家族機能とは家族により構成される世帯の生活維持や、家庭内における育児、教育、介護等に関する機能を指す。

家族政策の視点がなぜ重要なのか。それは、人口減少対策だけでなく、家族政策を展開して家族が抱える様々な課題に対応し解決していくことが、家族が持つ本来の機能を強化し、ひいては社会の安定・発展につながると考えられるからである。

家族政策の範囲

家族政策の具体的な範囲には、四つの分野が考えられる。一つ目は、出産や子育て等の生活面を支援する分野である。母子保健、保育サービス、就学前教育(幼稚園)、ひとり親世帯に対する支援、育児休業制度などが含まれる。二つ目は、家計の経済的支援に関する分野である。出産育児一時金、健診費用の支援、育児休業給付金、保育所費・幼稚園費の負担軽減、児童手当、授業料の無償化、奨学金などが含まれる。三つ目は、就労支援に関する分野である(雇用政策は除く)。育児休業の取得促進、ワーク・ライフ・バランスの進展などが含まれる。そして、四つ目は、家族法に関する分野や意識改革・啓発に関する分野である。結婚、離婚、養子縁組、里親、家族の日・家族週間の導入などが含まれる。

これら四つの分野のうち、一つ目から三つ目まではかなりの部分で少子化対策と重複している。しかし、四つ目の分野は明らかに異なっており、新たに取り組む必要がある部分である。

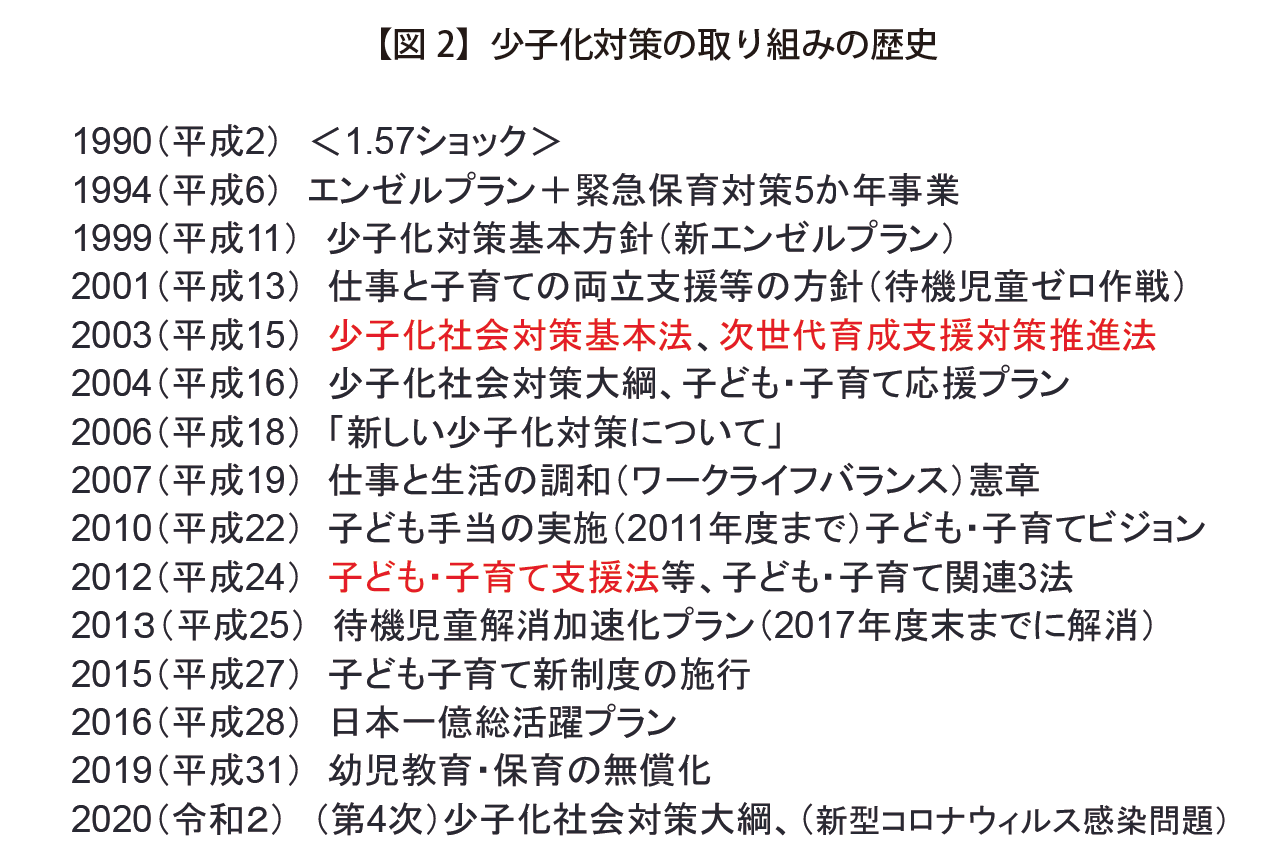

家族政策の範囲を論ずるにあたり、従来行われてきた少子化対策を整理してみたい。「1.57ショック」の後、最初に打ち出された施策は1994年のエンゼルプランである。その後、2000年代に入ってから対策が本格化し、2003年に少子化対策基本法が制定されて内閣府に少子化担当大臣が置かれるようになった。2004年には少子化対策大綱が閣議決定され、定期的に見直されることになっている。

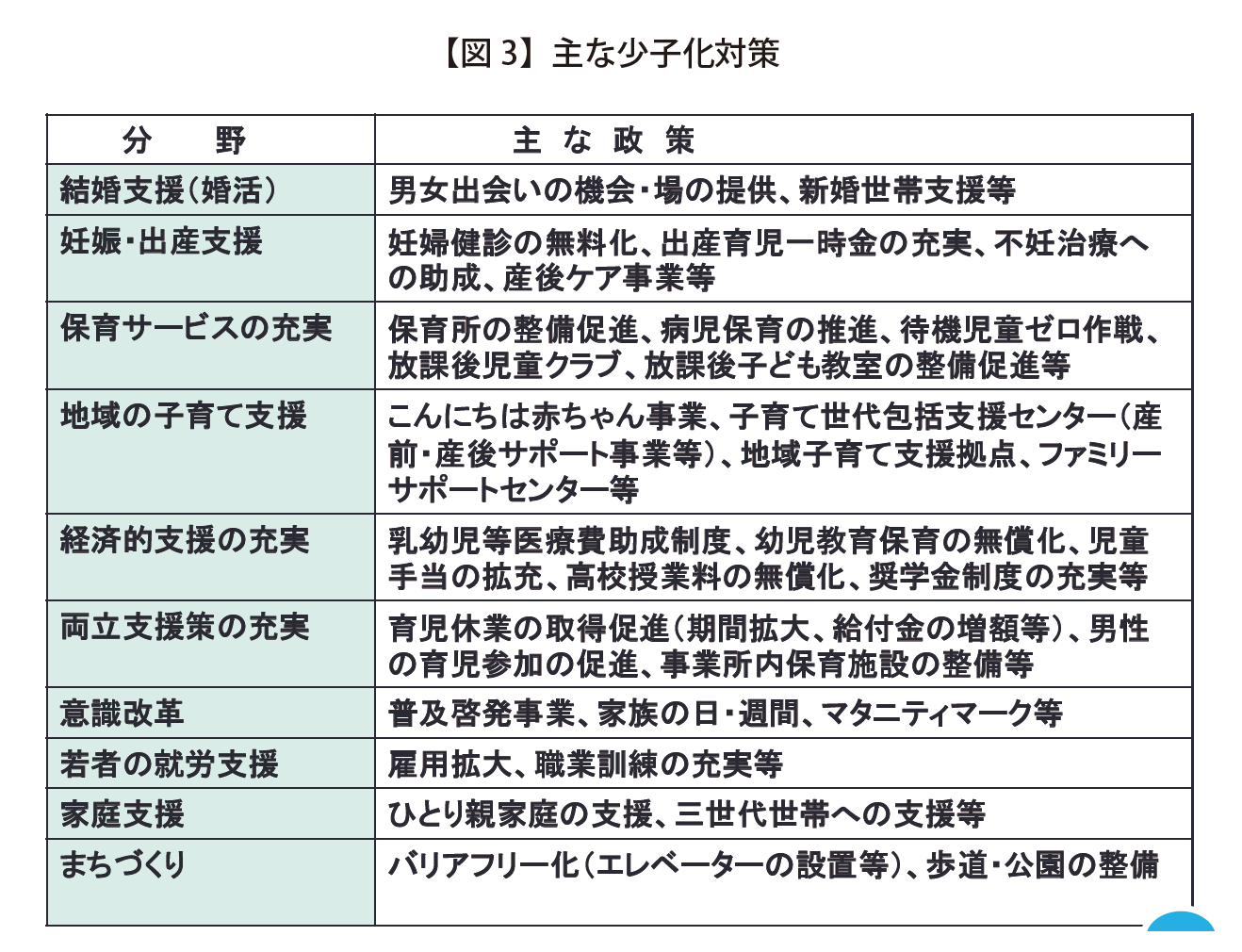

対策の内容面を見ると、主に保育の整備・拡充を中心とした政策がとられてきた。2001年の小泉政権下で待機児童ゼロ作戦が始まり、2008年には新待機児童ゼロ作戦に更新された。2017年には子育て安心プランという政策が始まり、2020年度末までに待機児童問題を解消することが目指された。しかし、待機児童問題は20年近く取り組まれているものの、大都市圏などを中心にいまだに解決されていない。

経済的支援も整備されてきており、2010年に子ども手当の給付が開始された。これが児童手当の引き上げにつながっている。2019年には幼児教育・保育の無償化が行われ、その後も高校授業料の無償化や、大学等の高等教育への修学支援が行われている。

最近力を入れられている施策には、男女が出会う機会の提供や新婚世帯支援などの結婚支援(婚活)がある。我が国の少子化における大きな原因の一つは若者の未婚化・晩婚化にあるため、結婚自体を支援する策がとられるようになった。私が内閣府にいた頃は行政がこのような分野に関わることに批判もあったが、現在では国が補助金を出したり、自治体が出会いの場を設定したりしている。他には、家庭と仕事の両立支援の充実、意識改革、若者の就労支援などが幅広く取り組まれている。

以上のような少子化対策に、家族法や意識改革のための取り組みを加えたものが家族政策である。家族政策には、例えば、多様な家族支援、家庭保育支援、介護者支援、税制上の対応、家族法制など、大変重要な部分を含んでいる。

憲法制定過程における「家族」

では、なぜ今まで我が国では家族政策が取り組まれなかったのだろうか。原因の一つとして、戦後に日本国憲法が制定される過程で、条文から家族に関する文言が取り除かれたことが挙げられる。

日本国憲法はGHQ草案を元に、戦前の大日本帝国憲法を改正するという形で制定された。現在の日本国憲法第24条の元となったGHQ草案第23条には、以下のように家族に関して論じた文面が含まれていた。

GHQ草案「第23条 家族は人類社会の基底にしてその伝統は善かれ悪しかれ国民に浸透す。婚姻は男女両性の法律上及び社会上の争うべからざる平等の上に存し、両親の強要の代わりに相互同意の上に基礎づけられかつ男性支配の代わりに協力により維持されるべし。これらの原則に反する諸法律は廃止せられ配偶者の選択、財産権、相続、住所の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項を個人の威厳及び両性の本質的平等に立脚する他の法律を以てこれに代えるべし」

このGHQ草案を元に、日本側で改正案が作成され、最終的に帝国憲法改正案として国会に提出・審議された。GHQ草案第23条は帝国憲法改正案第22条となり、下記のように修正された。

帝国憲法改正案「第22条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」

上記のように、GHQ草案第23条の一文目の家族に関して論じた部分が、憲法に書く内容ではないとして削除された。また、国会での審議中に、第一項に「家族生活はこれを尊重する」という文言を追加する修正案が出されたが、当時の政府は「法律上の対応事項」として消極的であり、結局採決の末に否決された。これが現行の第24条となっている。

世界の法規を見れば、家族に関する規定を含むものは珍しくない。世界人権宣言には「家庭は、社会の自然且つ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」と規定している。また、ドイツ連邦共和国基本法(ドイツの憲法に相当)では第6条⑴に「婚姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける」とある。日本国憲法にも家族に関する規定が残っていれば、現在の状況も少し違っていたかもしれない。

家庭基盤充実をめぐる動き

ただ、「家族」という言葉は使われなかったものの、1980年頃には「家庭基盤」をめぐる議論が活発化したこともあった。その議論に最も大きな影響を与えたのは、当時の大平正芳首相である。大平首相は政治に対して理念的なものを明確にしようとし、「家庭基盤充実」、「田園都市構想」、「環太平洋連帯」などの分野について、有識者のグループを作って政策の方向性のとりまとめを考えていた。大平首相は「家庭基盤充実」研究グループの第1回会合において次のように述べている。

「家庭は、社会の最も大切な中核である。落ち着きと思いやりに満ち、充実した家庭こそ、国民の安らぎのオアシスであり、日本社会の基礎構造を作るものである。

政府が家庭に介入することや、望ましい家庭像のあり方などを示すことは、適当ではないが、家庭の基盤を充実したものとし、ゆとりと風格のある安定した家庭の実現を図っていくうえで、家庭自らの自主的努力と相まって、政府が何かお手伝いすることがあるのではないだろうか。」(1979年3月19日、政策研究会・家庭基盤充実研究グループ 第1回会合)

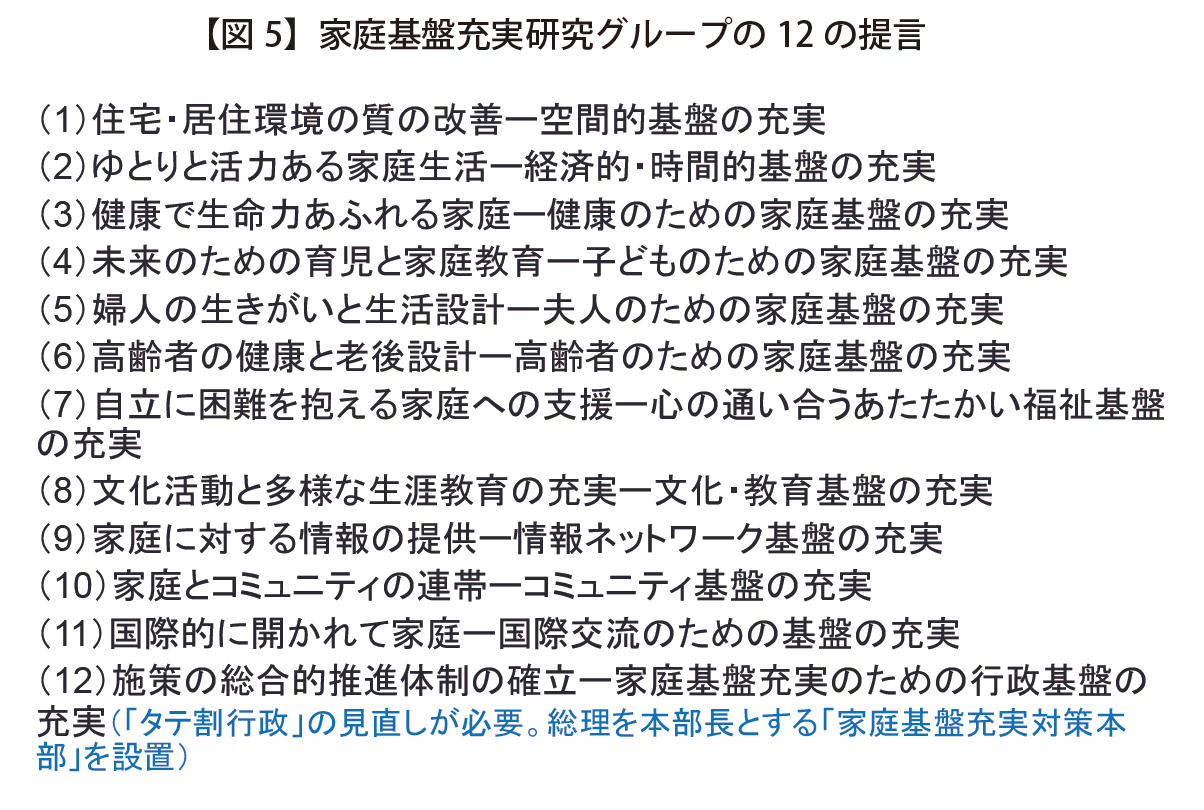

このような理念の具体化として、大平首相は「日本型福祉社会」という言葉も使った。個人の自助努力に加えて、家庭や近隣、地域社会で連帯を図りながら、政府が適正な公的福祉を重点的に実施する。家庭基盤を強化することによって、日本型福祉社会をつくることを企図していた。大平首相のそのような意図を受けて、「家庭基盤充実」研究グループは12の幅広い提言をまとめた。12番目に挙げられた提言には「施策の総合的推進体制の確立—家庭基盤充実のための行政基盤の充実」が掲げられている。これには、「タテ割り行政」の見直しが必要であり、首相を本部長とする「家庭基盤充実対策本部」を設置するべきと付記されていた。後述するが、昨今議論になっている「こども庁」創設と似た話題である。

大平内閣の家庭基盤充実政策は、報告書が出された直後に大平首相が急死したため、首相自身による実施には結びつかなかった。しかし、その後の政策にはそれなりの影響があったと言える。例えば、1980年に行われた妻の相続分の引き上げがある。従来の規定では、夫の死後、遺された妻が相続できる遺産は3分の1だったが、それが2分の1に引き上げられた。また、配偶者控除の限度額引き上げ、第三号被保険者制度の創設(当時は主に専業主婦を想定)など、ある意味では家庭基盤充実強化の延長線上で政策がとられた。

現在の諸制度には、制度設計において家族の存在を考慮しなかったことによる課題がある。

「家族」の視点から見た政策課題

介護保険制度では介護を担う家族への配慮が乏しいという課題がある。現行の制度では、要介護者に同居家族がいると、原則として訪問介護(生活援助)が受けられない。これは、被保険者の受給権を行使できないという点で問題である。また、家族介護となると、現行制度では社会的支援が極めて乏しく、介護虐待の原因にもなりがちである。加えて、介護のため仕事を辞めざるを得ない場合もあり、生活が困窮しやすい。要介護者に着目するだけでなく、介護をする家族も一体的に支援できる制度が求められている。

保育政策においても課題がある。従来、仕事と育児の両立を促進するために保育所保育の充実に注力されてきた。しかし、結果的に保育所を利用しない家庭保育には社会的支援が乏しくなっている。

保育所保育の場合、保育所を通じた公費補助が多い。例えば、東京都世田谷区の場合、保育所を利用すると0歳児は年間約340万円、1〜2歳児は約190万円、3歳児は約123万円、4〜5歳児は約107万円の公費補助がある。また、従来保育所の利用料が年間約30万円掛かっていたが、2019年10月以降は保育の原則無償化により、3歳児以降は費用が掛からなくなった。0歳から5歳まで保育所を利用した場合、約930万円の公的補助を受けていることになる。

これに対して、家庭保育の場合、児童手当以外は全く公的な支援がない。家庭保育で子供を育てたいという人もいることを考えれば、家庭保育にも十分な公的補助を投入する必要があるだろう。

現在、「こども庁」の創設をめぐる議論が巻き起こっている。私も前掲書において「子ども家庭省」の設置を提案した。その理由として重要なのは、施策の一元化及び専任大臣と組織の設置、予算確保にある。

「こども庁」をめぐる議論

現在は内閣府が総合調整役で、厚生労働省と文部科学省が施策を作る実質的な権限を持っている。この体制では、なかなか政策を強力に推進することができない。例えば、厚生労働省が少子化対策分野の多くの業務を管轄しているが、残念ながら厚生労働省の中では少子化対策は最優先の政策課題ではない。今はコロナ対応に追われているが、それがなくても年金、医療、介護などに関する業務を抱えており、少子化対策に投入される資源は限られている。このように忙しい省に少子化対策を任せきりにするのではなく、厚生労働省等とは別に、法律を所管し、人と予算を持った専従省庁を創設して対策を推進しようという提案である。

「こども庁」創設の議論は、2021年に入ってから自民党の有志が立ち上げた「子ども家庭庁」に関する勉強会を開催したことから始まった。最近では自民党の本部も「子ども・若者」輝く未来創造本部を設置している(2021年4月)。本部長は二階幹事長なので、非常に力を入れて取り組むという印象を受ける。

ただ、自民党内で検討されている内容をそのまま推進するには問題がある。「こども庁」は多くの省庁・部局にまたがる内容を担当する必要がある。そのため、果たして「こども」を担当する「庁」という、内容面でも組織・権限面でも限定的なレベルで所管できるのか疑問が残る。子供を支援するためには家族を一体的に扱う必要があるし、関連する業務内容はかなり幅広い。現行の組織体制では、関連する省庁・部局と担当分野には次のようなものがある。厚生労働省(保育園、学童保育、母子衛生、児童相談所など)、文部科学省(幼稚園、学校検診、いじめ対策など)、内閣府(認定こども園、企業主導型保育、少子化対策等)、法務省(少年院、人権対策など)、警察庁(非行防止等)などである。これらを「庁」のレベルで所管するのは難しい。

また、「こども庁」が組織上どこに設置されるかも課題である。産経新聞(電子版2021年4月22日)に内閣府に設置する案と文科省に設置する案が掲載されていたが、ともに課題はある。内閣府は元々総合調整官庁なので、実施部隊を持たない。それにも関わらず、「こども育成局」という原局を抱えることが検討されている。これは役人の目から見ると疑問である。文科省内に設置した場合も、あくまで文科省内の一部局として制約を受ける。本来であれば、「子ども家庭省」として「省」レベルの規模がなければ、一元化は難しいと思われる。「こども庁」レベルで済ますのであれば、実現可能な分野に限って厚生労働省などに置くのが有力な案ではないだろうか。

さらに、「こども庁」という名称では、政府内において子供の問題に過ぎないとして軽視されるおそれがある。将来的には、少子化対策を含む家族問題全般を取り扱う機関として、「子ども家庭省」あるいは「家族省」といった名称の省の創設を期待したい。

従来、我が国は家族を政策の対象とすることから距離を置いてきた。しかし、少子化や児童虐待に代表されるように、子供の出生と養育に関する課題は重大さを増してきている。子供を生みやすい環境を作り、心身ともに健康に育てるためには、家族を一体的に支援することが欠かせない。今後の政策や行政には子供と家族の関係を考慮した舵取りが求められる。

IPP政策研究会(主催=平和政策研究所、2021年5月12日)発表より

【追記】

「こども庁」に関しては、2021年12月21日、「子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」が閣議決定され、こども政策の司令塔として「子ども家庭庁」を創設することが決まった。内閣府の外局として2023(令和5)年度に創設、必要な法律案を2022年1月の通常国会に提出することとされた。「こども家庭庁」には、内閣府の児童手当、認定こども園等の業務や、厚生労働省の子ども家庭局(廃止予定)のすべての業務を移すが、文部科学省の幼稚園行政の所管は従来のままとなった。

新組織の名称は、最初は「こども庁」で進んだが、最後に、子育てにおける家庭の重要性にかんがみ「こども家庭庁」となった。筆者の主張とも合致するものである。ただし、閣議決定の「基本方針」に明示されている「こども家庭庁」の主な事務は厚生労働省こども家庭局の従来業務が中心であり、家庭基盤の強化や家族支援の観点からの業務が乏しい。新組織が設置された後は、これらの分野においても必要な施策を強力に展開していただきたい。(2022年1月10日)