1.噴出するグローバルな歴史認識問題

(1)欧州で進む歴史認識関連の法制化

歴史認識問題がグローバルな形で認知されるようになったのは,冷戦終結後の1990年代からのことだ。私の専門でもある西欧,さらに東欧とロシア地域を中心に,歴史認識問題に関連した法制化の事例を挙げてみる。

まずバルト3国が筆頭に挙げられる。これらの国々は,ソ連やドイツによって占領された歴史があり,早い段階での歴史認識問題に関する法制化の動きがみられた。

「リトアニアにおけるナチ・ソヴィエト占領体制犯罪記憶院」(1998)

「ラトヴィア歴史委員会」(1998)

「人道に対する犯罪調査のためのエストニア国際委員会」(1999)

またフランスやベルギーでも,歴史認識をめぐる法制化の動きが見られた。

「フランス奴隷の記憶(トビラ)法」(2001)

「フランス/ベルギー:アルメニア・ジェノサイド認定法」(2001,+米2021)

これはトルコによるアルメニア人虐殺問題についての認定法だが,最近,バイデン政権も歩調を合わせるかのように同様の法を定めた。

このような国境を超えた形の,自国の利益に直接関係のない歴史認識問題が,その国の内政をも動かす要因ともなってきた。

「スペイン歴史記憶法」(2007)

これはスペインにおいて,フランコ時代の政治的抑圧を公式的に認めるものだ。これとも関連するが,フランコの墓をどこに置くか,あるいはどこに移転させるかという議論も起きている。

「ロシア歴史・記憶関連法」(2014)

「ロシア:偉大な祖国戦争勝利に関する法」(2021)

ロシアでは,とくにスターリン時代に関する記憶・歴史に関する法制化が進められている。「ロシア:偉大な祖国戦争勝利に関する法」は,ソ連とナチスをともに「全体主義」と呼称することを禁じた。『全体主義の起源』などを著したハンナ・アーレント(1906〜75年)の影響もあり,90年代以降「全体主義」というとソ連やナチスのファシズムを連想する傾向がある。そこでソ連やナチスの時代について公的に全体主義として発言してはならないと法律で禁じたものとなった。

そのほかの例もみてみたい。

「ユネスコ奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー」(1998)

「欧州議会:スターリン主義とナチズムの犠牲者を想起するヨーロッパの日決議」(2008)

「中国:南京大虐殺記念日」(2014)

「ポーランド:反全体主義法」(2017)

このようにグローバルな歴史認識が噴出する中,英国の歴史家E.ホブズボーム(1917〜2012年)は,次のように記している(『破断の時代—20世紀の文化と社会—』2015年)。

「過去30年間は,歴史的博物館や歴史遺産の記念の場,歴史的テーマパークや歴史ショーにとっての黄金時代であったが,同時に国や集団についての作為的な歴史が公の場で作り上げられた時代でもあった」。

実際、ドイツ,ハンガリー,ポーランドなどでは,さまざまな歴史博物館やメモリアルが作られた。例えば,「ポーランド国民記憶院」(1998)が挙げられる。ポーランドは,ソ連(ロシア)やドイツによる占領の歴史を持つが,建国の歴史にさかのぼって,他国支配の苦い歴史を記憶する場としての施設をいくつも作っている。

(2)ショアに関する記憶の二面性

ショア(ホロコースト)をめぐる記憶についてわれわれは,戦後から存在していたと漠然と考えているが,ショアがグローバルな「規範」として,また公的な歴史の一つとして人類史に記憶すべきだと広く認識されるようになったのは,1990年代のことに過ぎない。世界最大のショアのメモリアルは,米国の首都ワシントンにある「ホロコースト記念館」だが,これが完成したのは93年のことに過ぎない。90年代以降,ショアをめぐる様々な記憶,物語(narrative),研究所,ランドマークが作られただけでなく,歴史認識にまつわる映画もこの時期以降,多く見られるようになった。

例えば,『シンドラーのリスト』(1993)はショアをテーマとしているし,米国の奴隷の歴史を描いた映画としては『アミスタッド』(1997)があった。そのほかにも,フランス領インドシナをテーマにした『インドシナ』(1992),1940年代のポーランド将校たちが虐殺された出来事を描いた『カティンの森』(2007)などがある。カティンの森事件は,冷戦時代はその虐殺がナチスによって行われたとされていたものの,その後,ソ連軍の将校たちが行った犯罪であったことが証明され,それを映画として描くものだった。

最近公開された映画としては,ドイツとイスラエルの合作でユダヤ人監督による『復讐者たち』(2021)がある。戦後直後のドイツで,ユダヤ人を含む人々がドイツ人に対する復讐計画を立て,ドイツ人を抹殺しようとした事件を描いたものだ。

戦後,ユダヤ人は一方的な被害者であり,表象としても(映画などにおいて)そのように描かれてきた。この映画で主人公のユダヤ人は,「(ドイツ人抹殺に際して)自分は本当は手を下すことが出来たのであるが,思いとどまりそれをしなかった」と語る。それは,ドイツ人殺害という復讐に精力を注ぐよりも,パレスチナの地にイスラエル建国をするという新たな夢を実現することに自分の精力を注いだ方がいいと考えてのことだった。ただしこの映画の含意には,いまのイスラエルによるパレスチナ支配を正当化する意味合いを持つものであることにも注意しなければならないだろう。

このような歴史認識の置き換えや転換は珍しくない。アウシュビッツのユダヤ人虐殺もその一つだ。冷戦時代までは,アウシュビッツはポーランド人に対する強制収容所とされていた。これが,冷戦後,その収容所はユダヤ時虐殺のための施設であることが前面に据えられるようになった。

このように,冷戦が終わってからは「パンドラの箱」を開けたように,歴史認識問題が世界で噴出し始めた。それまで東西間のイデオロギー対立によって塗りこめられていた歴史が,記憶という形で噴出したのであり,その代表例こそがショアをめぐる記憶といえよう。

(3)外交問題への波及

歴史認識問題がグローバル化するにつれて,最近の日韓の事例でも見られたように,古典的な安全保障領域を脅かすイシュー,外交問題にまで飛び火することにもなり始めた。その背景には,地政学的な政治変動がある。以下,いくつか事例を挙げて説明する。

欧州において,EUの(中東欧諸国に及ぶ)東方拡大は,同時にNATOの領域拡大をも意味していた。中東欧諸国は,冷戦時代からソ連(ロシア)を安全保障上の脅威として認識していたことから,EU加盟の過程で,スターリン主義批判を含む,ソ連(ロシア)に対する歴史的批判を展開するようになる。それに対してロシアは態度を硬化させ,先にみた「ロシア歴史・記憶関連法」などの歴史に関する法制化を進めながら,クリミア併合につながるような覇権の拡大へと傾くことになった。両者が相互作用を起こして拡大し,EUとの関係悪化へと進んでいった。

トルコも同様だ。昨今のトルコのエルドアン政権に見られるような原理主義化は,その前の時代から見られていた。それと同時に,アルメニア人の虐殺問題をめぐる歴史認識問題が周辺国を中心に提起されるようになり,トルコとEUとの関係悪化につながっていった。そうしたことも影響して,トルコのEU加盟は完全に頓挫することになった。

また,オランダにはトルコ系の人々を中心とする政党があるが,数年前の総選挙時に,トルコ高官がオランダ入りしてその政党を応援するということがあった。このように歴史認識問題をきっかけに内政と外政が、いわば癒着する状況も生まれている。

また日韓関係は,歴史認識問題をめぐって葛藤が拡大している。竹島問題,慰安婦問題,元徴用工問題などが日韓貿易戦争にまで発展し,さらには安全保障政策にまで波及するようになった。

こうした現状について地域研究者の月村太郎は,「『歴史の記憶』をめぐる問題が安全保障を脅かす状況」になっており,<記憶>が「安全保障化」していると指摘している。

そこで<記憶>が外交問題にまで発展した例を挙げてみたい。<記憶>は,単に外交上の問題というだけではなく,外交政策のオプションの一つになりつつある。

2002年,中国の胡錦涛主席はオーストラリアを訪問し,豪州議会で演説した。一般的には,オーストラリア大陸は英国人ジェームズ・クック(1728〜79年)によって「発見」されたとされているが,このとき胡錦涛主席は,それ以前の明朝時代に中国人が「発見」し,移住したと述べている。その言説を通して胡錦涛主席は,中国と豪州はかなり古い時代から結びついていたことを強調したのである。

2008年のリーマン・ショックの余波を受け,ギリシアは2010年に金融危機に陥った。そこでIMFと世銀,EUはその救済策を協議する過程で,(ドイツが主導して)ギリシアに緊縮財政を求めた。これにギリシア政府は反発し,かつてドイツがギリシアを占領した時代の被害について賠償請求をすると脅しをかけるように主張した。

このように<記憶>問題が,外交上の政策の一オプションとして浮上してきている。歴史認識問題が外交政策に転用・応用される状況について米国のC.クラッグは,「クロノ・ポリティクス」(時間・歴史をめぐる政治)と表現した。

(4)政治の介入と歴史的アイデンティティ

歴史認識問題,あるいは歴史的アイデンティティは,政治によって容易に操作されるという特徴を持つ。

その一例が,(ツチ族とフツ族の民族対立に端を発した)ルワンダの大虐殺(1994)である。それ以前,民族的な区分けはなされていなかったのが,当時の宗主国ベルギーが分断統治の一環として,人為的に身体的特徴をもとに自己認識化させて民族を区分けし,ツチ族とフツ族が誕生した。

これは現代に広くみられる「アイデンティティ政治」にもつながる問題だろう。これは,自らの民族的な属性などを基盤・よりどころとする政治のことだが,先住民族問題などとも絡み,これも歴史認識問題と容易に結びつきやすい。

かつてのように階級対立,社会対立が対立・紛争の原因だった時代であれば,双方の譲歩や妥協という解決方法があった。ところがアイデンティティ政治においては,合意や妥協点を見出すのが非常に難しい。そこに歴史認識問題が結び付くと,その解決はさらに複雑化し政策的な解もないため,解決が難しくなる。

それでは人知でもってどのように争点を管理できるのか。個人のエンパワーメントという意味での民主化がグローバルに拡大する中,内政の問題が国際秩序を動かすようになると,19世紀に誕生したような外交の自立性が狭まりつつあるように思われる。

1920年代にイタリアがエチオピアを侵略したとき,当時の英仏政権はそれを傍観していた。ところが世論が反発したために,政府も動かざるを得なくなった。プロの外交官らは,非介入論で対処しようとしたものの,世論の反発が大きくなると何らかの形で,(自分の意志とは別ではあるが)対応せざるを得ない。外交を含む,政治の自立性が弱くなっているのは歴史的な流れといえる。

これは国内政治の民主化の進展とセットでもあるので,そのプラス・マイナスをどう考量していくか,争点管理化していくかが,いま問われている。とくに歴史認識問題では,それが顕著に表れている。その際,対応するにしても,歴史認識問題を利用してはいけないという視点も必要だろう。

現在,世界ではこの問題の解決に向けてさまざまな「歴史対話」が実践されている。それを地図上に示したのが,米コロンビア大学のAHDAプロジェクトが作成した地図(略)だ。地図上で示された場所は,さまざまな「歴史対話」が実践されている場所を示している。対立の緩和を試みようとする「歴史対話」には,市民社会による対話,紛争予防プロジェクト,教育,法による試みなどがあり,「歴史対話」が最も集中している地域としては,欧州,アフリカ,南北米,アジアなどに多くみられる。

2.歴史認識問題の構造分析

(1)歴史認識問題の類型

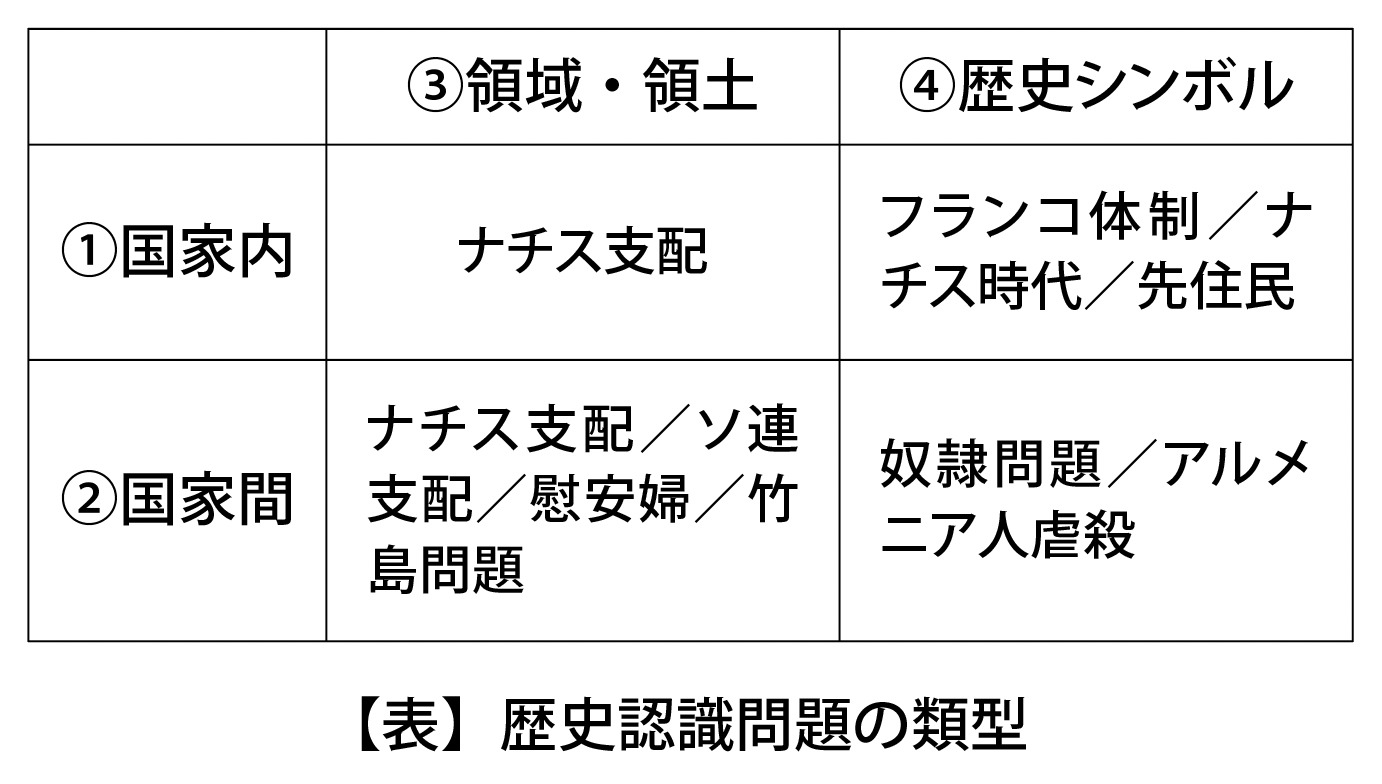

さて,こうした歴史認識問題の類型化の基準として,①国家内,②国家間,③領域・領土にかかわるもの,④歴史シンボル(領土変更を伴わないもの)を立てると,表1のように分類できる。例えば,ナチス支配は,ドイツ国内の問題であるとともに,近隣諸国との間の問題でもある。フランコ体制の歴史的記憶についてのものや米国の先住民問題は,国内的な歴史シンボルに関わるものとなる。

それでは,こうした歴史認識問題が拡散した経路を見てみたい。

<歴史的文脈>

ナチスによって支配されたヨーロッパ地域では,この時代の対独協力をどう認識するかがポイントなった。フランスでは「ヴィシー症候群」という用語も生まれた。対独協力政権であったヴィシー政権について,フランスでは戦後長い間,レジスタンス神話を優先して「ないもの」あるいは「歴史的空白」として扱われてきた。さらに欧州における冷戦構造が生まれることで(歴史の裏側に)塗りこめられたことにより,国内における融和がもたらされて戦後平和へと進んでいった。

ところが1960年代以降,これをもう一度歴史的に問い直すべきだとの運動が始まる。60〜70年代に学生運動を繰り広げた戦後世代(アプレゲール,ベビーブーマーなど)は,親世代の犯した戦争犯罪,対独協力について法的に正すべきだと主張し,過去の問題が蒸し返されるきっかけを作った。西ドイツでも同様の動きが見られたが,その結果,歴史認識問題が各国に拡散していくことにもなった。これは東欧諸国では民主化運動と重なって展開した。

冷戦が終結することで,イデオロギー対立が表舞台から退き,各国で歴史問題が台頭してきた。さらにそれがポスト冷戦と絡むような形で,更に強度を増していったというのが歴史的経緯だ。

<地理的文脈>

ポーランドやバルト3国など,ナチスやソ連の支配下にあった地域に加えて,スペイン,ポルトガル,ギリシアなどの権威主義体制の国々でも,民主化の動きが歴史認識問題を浮上させた。そして1970年代の南欧諸国における権威主義体制に対抗する民主化の動きが,冷戦後,東欧諸国など旧ソ連支配地域にも波及して民主化が進展し(「第三の波」ハンチントン),それが契機となって同様に歴史認識問題が起きた。

一方,アジアにおいてはいまだ冷戦構造が残っているものの,旧日本帝国支配地域において集中的に歴史認識問題が生じているといえるだろう。またそれ以外の,とくに多文化主義の地域(米国,カナダ,豪州など)では,先住民問題を契機とした歴史認識問題を抱えていることには特徴がある。

このように冷戦後,同時多発的に,歴史的文脈と地理的文脈の両方の流れから,世界的に歴史認識問題が噴出し,グローバルな問題へと格上げされたといえる。

(2)メカニズム

ドイツの社会史家コンラート・ヤーラオシュの4つの「記憶レジーム」の議論をもとに,今度は歴史認識問題が派生するメカニズムを考えてみたい。

①西欧型:対ファシズムをめぐる記憶(ヴィシー症候群)

西欧諸国では,対独協力をめぐる記憶をどう処理するかという点をめぐって歴史認識問題が提起された。

②西中欧型:ショア(ホロコースト)をめぐる記憶(加害否認)

大戦中にドイツ支配下に置かれ,戦後東側に属した国々は,ショアに加担したという記憶(加害意識)とともに,ナチスの支配下,そしてソ連の支配下にあったという被害意識を持っている。

③東中欧型:共産主義・ナチス支配をめぐる記憶(同一視)

ナチスと共産主義という異なる支配体制下に置かれたことで,それ以前の記憶が塗り替えられた。

④東欧型:ソ連解放・パルチザンの肯定(対ナチ)

ナチス支配から脱することが出来たのはソ連による解放によるものなのか,あるいは(ユーゴスラビアのように)国内のパルチザンによるものか。一方で,パルチザンは国内での虐殺を犯した。これらを歴史認識としてどう処理するか。

さらなる歴史認識問題についてのメカニズムは,フランスの歴史学者・思想家アンリ・ルソーによる,歴史の「記憶化」,つまり歴史認識問題に「格上げ」されるプロセスからの視点である。

①「証言収集」型(体験談)

例えば,ショアの生存者の証言の収集。

②「記憶の場」型(メモリアル化)

証言を集め,それを集団的記憶,公的な歴史にしていく。

③「外傷の後遺症」型(死者への悼み)

加害者としての行為を,死者への追悼として昇華することにより,歴史として定位する。

3.なぜ「記憶の政治」が生まれているのか?

これについては2つの側面が指摘できる。

(1)外的メカニズム

①「ネーション」の外縁の揺らぎ

これは、グローバル化によってネーションの外縁(境界線)が揺らぐことにより,アイデンティティが呼び起こされて,生じるとするものだ。

関連して,現在のナショナリズムは,(国内からというよりは)遠隔地から起きてくるという「遠隔地ナショナリズム」(ベネディクト・アンダーソン)という考え方もある。

例えば,アイルランド独立問題については,その独立運動を熱心に支持していたのは,在米アイルランド人だった。民族的出自が同じである外地のエスニック集団が,自分たちの故国でも同胞たちがマイノリティ化しつつある状況を憂い(愛国心の芽生え),そこに物質的・経済的支援を行うようになり,ナショナリズムが国境を超えた形で拡散していくというのである(ナショナル・アイデンティティの再分配)。そしてグローバルな形で民族集団が連携されることで,歴史認識がさらに強化されていくことになる。

また政府がその権力基盤を確立するために,選挙において何を訴求力とするのか、その場合,ナショナル・アイデンティティに訴えるのが最も安易な方法であることも指摘できるだろう。「日本を取り戻す」,「アメリカを再び偉大にする」等々,さまざまな社会的不平等・格差が拡大する中で,国民に平等に分配できるものはナショナル・アイデンティティだからだ。それを訴求することによって,時の政権が優位性を獲得して選挙に勝とうとする戦略である。こうして,グローバル化の反作用としてナショナル・アイデンティティが強化されていく。

②マイノリティ権利の拡大とその反作用

1960〜70年代以降,さまざまなマイノリティの権利(障がい者,女性,民族・人種)の拡大が図られるようになった。それに対して相対的に劣位に置かれるようになった,かつてのマジョリティの側は恐怖心を覚えるようになる。それまで社会の中核に位置していた彼らが,相対的な「剝奪感」を覚えるようになると,マイノリティに対するバッシングやバックラッシュが始まるようになる。これが,歴史認識問題をより強化することになる。

(2)内的メカニズム

①記憶の共有化プロセスとその乖離

フランスの社会学者モーリス・アルヴァックス(1877〜1945年)は,記憶がどのようなメカニズムで共有されるようになるのかを分析した社会学者だ。まず「自伝的記憶」があり,それが「集合的記憶」(地域,集団,国などの共同体による記憶)となり,その後に「歴史的記憶」に至るとした。例えば,あるエスニック集団において,共同の経験が「記憶」として代々受け継がれ,それがやがて歴史的記憶に昇華していく。問題は,現在ではそれらの三つのプロセスが乖離しつつあることにある。

言い換えれば,自分の個人的経験,自分の属する集団の記憶,その記憶の中から何を共同の記憶とすべきかという三つのプロセスが,かつては一直線上につながっていたが,いまやそれらがばらばらになってしまったといえるだろう。

②メモリアル化の3段階

メモリアル化に関連して,フランスの哲学者ポール・リクール(1913〜2005年)は,記憶を3段階に分けて整理している。

記憶は,まず史料的側面(事実の掘り起こし)から始まり,つぎにその事実をどう理解・解釈・説明する段階がある。それが定まることによってはじめて,ある集団にとってそれがどのような意味があるのか明確になり,歴史的表象となる(メモリアル化)。

こうしたプロセスも,いまでは分断されてしまっている。史料にしても多くのものがあり,その中のどれが正しい(適切な)史料なのか,判断が難しい。解釈にしても,多くの人々が納得するような解釈を提示することは容易ではない。国民国家内でメモリアル化が可能となっても,それを他国と共有することは非常に難しい。

以上のようなメカニズムとプロセスから,歴史認識問題は強度を増し,解決が困難なものになっている。

4.解決に向けての課題と今後の方向性

今日,グローバルに噴出する歴史認識問題について,これにどのように対処すればよいのか。

(1)疎かにされている歴史教育

一つには歴史教育での課題がある。日本に限った話ではないが,歴史教育や歴史に対する感性が疎かになっている事態は看過できない。日本では,高校課程の「世界史未履修問題」もあった。

以前勤務していた大学では,2年生向けに「ヨーロッパ政治史」という講義を担当していたが,高校で世界史を履修したか尋ねてみると,3割程度しか履修者がいなかった,ということもある。世界史のカリキュラムは「歴史総合」に改組されるが,大学受験に際して日本史を選択する高校生が多い現状を鑑みる時に,総合的な歴史教育が疎かになっていることは,歴史認識問題を冷静に捉えることの障害となっていることは確かだろう。

(2)時間論的展開

歴史学という学問は,権力の介入を受けやすい学問領域だ。振り返ってみると,権力の歴史は,歴史の創造とともにあったと言っても過言ではない。歴史が権力によって左右され,神話がどのように作られてきたかについて,ドイツのC.クラークは,次のように指摘している。

「重力が光を曲げるように,権力は時間を歪める。(中略)各体制はどれも,社会を包み込む時間制を掌握し,そのうちある部分を都合よく選択し強化し,自分たちの存在や行動を正当化するための議論や表現の中に織り込んだ」(『時間と権力』2021)。

例えば,日本でも終戦記念日は権力によって恣意的に定められた(佐藤卓己2005)。多くの国は,講和条約が結ばれた日を終戦記念日としているが,現在の日本の終戦記念日は,玉音放送の日を当てている。これは天皇制の問題と関連しており,反天皇制派と親天皇制派が合意できるものだったからだ。このように「時間」は,権力によって区切られ,それによって我々の記憶が創られるということが前提だ。

歴史学では,どのように歴史が創られ,何が歴史だったのかに関する研究も進められている(「時間論的展開(temporal turn)」)。フランスの歴史学者ピエール・ノラは,「歴史についての歴史」を唱えた。ノラは,それぞれの国においてその時代ごとの「神話」が歴史家によってどのように創られてきたのかについて研究し,歴史家だけが特権的な地位にあるのではなく,歴史家がどのように歴史を解釈したのかについて,自己批判的に検討している。こうした歴史学者による歴史学の不断の批判的検証こそが,権力の恣意的な歴史形成を相対化するために必要となる。

(3)「赦し」としての主体的な忘却

ただ、歴史は忘れてはいけないと一般的にされるが,その一方で,われわれには「主体的に歴史を忘れる」という契機も必要ではないだろうか。

歴史家トニー・ジャットは次のように述べている(『ヨーロッパ戦後史』(下)、2008)。

「集団的記憶喪失がなかったとしたら,ヨーロッパの感嘆すべき戦後復興など不可能だっただろう。後になって不愉快な形でよみがえりそうな多くのことが,心の外へと放り出された」。

つまり,集団的記憶喪失があったゆえに,欧州統合が可能になったという指摘だ。続けて,欧州各国が経験したナチス協力を忘れ去るような「ヴィシー症候群」があったからこそ,欧州の戦後平和が可能になった,ともしている。

またポール・リクールは,その著書『記憶・歴史・忘却』の中で,次のように述べる。

「気遣う記憶力の地平にある気遣わない記憶力,それは忘れやすい記憶力,そして忘れられない記憶力に共通の魂である」と。

すなわち,歴史を敢えて忘れなければならない時もあり,負の歴史を主体的に忘れる努力こそが必要だとするのだ。ここから「歴史とは,端的に言えば他者と共生するための手段」ともしている。つまり自分/他者を傷つけたりする記憶は,記憶の名に値しないという。歴史には何がしかの道徳的な役割を有しており,それは他者/他国と共生するためのもの,というのがリクールの結論だった。他者との共生を阻害するような歴史は,歴史の名に値しない。正確に言えば,記憶を保持しつつ,かつ忘れるという高度な営みこそが,今,求められているのではないか。

こじれる一方の歴史認識問題にどう向かうのかを考えたときに,このように,良好な国家間関係の妨げとなるような歴史を主体的・意識的に忘れることも必要だろう。

ここから生まれる「赦し」は双方向的なものであることにも目を向けないといけない。加害者/被害者の関係が固定化されてしまうと,むしろ被害者の方が加害者をずっと憎み続けるという構図になる。「修復的司法」と呼ばれる法学分野で指摘されることだが,むしろ被害者が主体的に加害者を赦すという契機がないと,真の和解は実現しないといえる。

(4)謝罪

加害者が被害者に謝罪すれば歴史認識問題が解決するかと言えば,必ずしもそうではない。特定の問題について謝罪したとしても,今度は別の問題に焦点が当たり,反作用を起こし,それがまた別の議論を惹き起こすというように,悪循環に陥る可能性がある。歴史認識問題特有の難しさのひとつだ。

他者からの承認があってこそ,国家や国民のアイデンティティが満たされるわけだが,他者が謝罪したからといってアイデンティティが満たされるかと言えば,必ずしもそうではない。他者による謝罪を常に必要とする限り,アイデンティティの問題も解決しないことになるゆえ,真の和解には辿り着かないだろう。

それゆえリクールの言うように,何れかの形で自らのアイデンティティと他人のアイデンティティを融合/共生させることによってしか,記憶をめぐる問題は解決されない。それに向けてどのような制度が構想されるべきなのか。南アフリカ共和国のように,歴史認識問題に限定した紛争処理のスキーム(「真実和解委員会」)を考えていくことも一案であろう。

最後に

近代の歴史は,国民国家を中心に記述されてきた。これは歴史学を創ったのが国民国家そのものであるゆえ当然のことだが,他方でナショナリズムと歴史認識問題が出て来ることも不可避だったといえる。これを相対化するために2000年以降新たな潮流として出てきたのが,「グローバル・ヒストリー」という分野だ。これは他国・他地域との交流・影響,他の文化地域との交流から,自らの文化や国が成り立っていることを強調する歴史学の分野だ。そのような視点に立って,これからの歴史学を紡いでいくことも,重要だろう。

歴史家のE.H.カー(1892〜1982年)に,「歴史とは歴史家と事実の間の相互作用の不断の過程であり,現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」という有名な言葉がある(『歴史とは何か』)。日本ではあまり重視されないが,人々が過去の歴史をどのように解釈するのかにおいて,歴史学者の果たす役割は非常に重要なものだ。即ち,歴史家がどのような史料に基づき,どのように解釈したのかを,透明性を持って,客観的な形で歴史解釈を示し,世論に向けて歴史を語っていくこと,そしてそれを他の歴史学者が検証するというプロセスが欠かせない。

この点、歴史家の役割とは,暗闇の中でものを探り当て,それがどのようなものなのか,何のためにあるのかを,公衆がぶつかってけがをしないように教えることだというトニー・ジャットの言葉は,非常に示唆的ではないだろうか。

(2021年8月11日に開催されたIPP政策研究会における発題内容を整理して掲載)