育児休業の課題

ここ数年、持続可能な開発目標(SDGs)が広く知られるようになりメインストリーム化が進んでいる。国連総会でこれが採択された2015年、私はSDGsの目標達成に家族政策がどのような貢献をなし得るかをテーマとしたユニセフの研究プロジェクトに参加した。17あるSDGsのうち、特に家族に関わる6つの目標、貧困(目標1)、健康(目標3)、教育(目標4)、ジェンダー平等(目標5)、雇用(目標8)、暴力の根絶(目標16)に注目して政策評価を行ったものだ。(Families, Family Policy and the Sustainable Development Goals, UNICEF 2019)。

この中で私は目標5の「ジェンダー平等」を担当し、特に育児休業制度が男女間の賃金格差と男性の育児参加におよぼす影響を評価した。

結論から言えば、育児休業制度が整っていても、「ジェンダー平等」が達成されるわけではない。確かに、育休制度が導入されると、制度がなければ仕事をやめざるを得なかった人が仕事を続けられるようにはなる。しかし、制度が拡充し、休業期間が一定期間を過ぎて長くなると、出産後に女性の収入が減少する、いわゆる母親ペナルティが大きくなる。これは、ファミリーフレンドリーな政策が必ずしも男女間の賃金格差や職業分離を解消するわけではないという「福祉国家パラドクス」と呼ばれる現象だ。

性と世代と階層のトリレンマ

ポスト産業化社会が共通して直面している重要課題の一つに仕事と家庭の調和(ワーク・アンド・ファミリー)があげられる。この問題は個人レベルでは、いかにして経済的福利と子育てや介護の責任の折り合いをつけていくのかというジレンマとして、また、国家レベルでは、いかにして経済発展を維持しつつ次世代の育成を確保するかという問いとして立ち現れている。

先進国は総じて仕事と家庭の調和をめぐる課題に家族・労働政策を通じて取り組んできた。ジェンダー研究の分野で家族政策の国際比較が多くの研究者の関心を集めてきた背景には、仕事と家族をめぐる政策方針のあり方それ自体が、男女間の賃金格差や労働市場の性分離といったジェンダー間の金銭的資源に対するアクセスの違いを反映した結果であると同時に、その原因ともなってきたからである。

その一方で、子育て支援をめぐる政策方針の違いは、次世代育成に付随するコスト配分のあり方を表象する。例えば、児童手当や家族手当て、出産休暇や育児休業の期間や内容、保育制度に対する国家の関わり方、あるいは税金や年金制度のなかで家族がどう位置づけられているかは、端的にいえば子育てのコストを国家、市場、家族のあいだでどのように分かち合っていくか、それぞれの社会の方向性を示しているといえよう。

ワーク・アンド・ファミリーの問題を完全に解決した国はまだどこにもない。それは、⑴ジェンダー平等をいかに達成するか、⑵子どもの福利をいかに守るか、⑶貧富の格差をいかに縮めるかという3つの問題を同時に解決しなくてはいけないからだ。つまり、「性」と「世代」と「階層」はトリレンマ状態にある。

誤解を恐れずに言えば、ジェンダー平等を達成する最も手っ取り早い方法は「子どもを産まないこと」だろう。子育てによる機会費用をミニマムにすれば、男性も女性も時間とお金を自分のために使うことができる。その一方で、子どもには健康に発育し成長する権利があり、人格の十全な発達のためには身体的安全と共に愛情と理解を必要とする。子育ては時間もお金もかかるので、「ジェンダー平等」と「子どもの福利」は簡単には両立しない。だが実は、この「ジェンダー平等」と「子どもの福利」の2つを同時に実現する簡単な手段がある。「貧富の格差」があればよい。端的に言えば、ある人が働くことで時給1000円の収入を得られるならば、時給1000円以下で子どもの世話を引き受けてくれる人がいればよい。こうしたロジックで発展途上国の人が先進国の人々の育児や高齢者介護などのケア労働を引き受けるという「再生産のグローバル化」が進んでいるのが現状だ。したがって、家族政策は移民も含めた人口構成、労働市場の構造や性別役割イデオロギーなども含めて考える必要がある。

環境問題と人口問題

私が現在所属しているのは地球環境を専門に研究・教育する大学院大学だ。実は、少子高齢化問題は環境問題と構造がよく似ている。

今日、環境問題といえば地球温暖化や気候変動危機が頭に浮かぶ。それほどニュースを賑わしているのだ。しかし、歴史を紐解くと、わずか50年前には環境問題はまったく異なる文脈で語られていたのが分かる。当時、環境汚染の元凶とされたのは人口問題だったのだ。人口問題といっても、現在日本で大問題になっている少子化問題ではなく、人口が増えすぎるという人口爆発である。

たとえば、「共有地の悲劇」。誰でも自由に利用できる牧草地(共有地)があり、村人はそこで自分の牛に草を食べさせ生計を立てているが、ある時から少しずつ自分が放牧する牛を増やしていくと、皆が同じような行動をとり、最終的に草が食べ尽くされ共有地が崩壊するという逸話だ。これは、気候危機をはじめ、大気汚染や水質汚染、海洋プラスチック問題、砂漠化や熱帯雨林の減少など、様々な環境問題を説明するモデルとしてしばしば登場する。

最近では、「共有地の悲劇」の物語は高校の現代社会でも取り上げられ、「村人が牧草地に自分の牛を放牧するのはなぜか」、「他の村人も同様に同じ共有地に牛を放牧するのはなぜか」、などを生徒に議論させ、環境問題の事例やその解決方法を考えさせることになっている。

このように現代の一般教養として定着した「共有地の悲劇」だが、1968年にアメリカの生物学者ギャレット・ハーディンが『サイエンス』に発表した”The Tragedy of Commons”と題された一本の論文に由来する。しかし、原典となった論文のテーマが人口問題(=人口爆発)にあることは意外に知られていない。ハーディンは、人口増加を環境問題の原因だと主張した「環境マルサス主義」の代表的な論者の一人で、この論文で人間の個体数の増加傾向は環境許容限度を超えつつあり、強制的に人間の繁殖を制御すべきだと主張したのだ。人類の滅亡を防ぐためには個人の出産の「自由」や「権利」そのものを制限すべきであるというのが、論文の主旨だった。それを読者にわかりやすく説明するために用いられた「たとえ話」が「共有地の悲劇」である。論文が発表された1968年から現在まで、ハーディンが主張した強制的出産抑止政策を採用した国家は中国一カ国のみ。その意味で、彼の政策提言は黙殺されたに等しい。

その一方で、「共有地の悲劇」は環境思想に多大な影響を及ぼした一本として広く知られ、教科書や論叢に100回以上再録され、環境問題の古典として今も読み継がれている。それは、「共有地の悲劇」が、個人の利益の追求と公共財の維持という社会的ジレンマの本質を突いているからなのだ。

女性の教育水準の向上

今日、環境問題を議論する上で人口問題を持ち出すのはタブーとなっている。その節目となったのが、1994年にカイロで国際人口会議が開催されたころだろう。平和と開発を人口抑制問題と絡め、援助と引き替えに発展途上国の女性に強制的な避妊技術を押しつけるアメリカを中心とした先進国主導の人口政策に対して発展途上国から批判が相次ぎ、女性の身体をめぐるポリティックスの中で、ジェンダー、開発、人口問題をめぐるパラダイムが大きく変わった時期でもある。この頃を境に、環境問題から人口問題は切り離されていく。

人口問題との関係を語ることがタブーとなっても、環境問題が人類起源である限り、人口規模が問題構造の根本であることは変わらない。世界の人口は1960年代の約40億人から倍増し、80億人に迫ろうとしている。単純計算すれば、温暖化ガスの排出量も倍に増えた計算だ。

このことを逆に考えれば、この50年間は人類が人口爆発を乗り越えた歴史として読むことができるだろう。石油の枯渇が懸念されればシェール革命が起こり、食糧不足による飢餓が危惧されれば緑の革命がおこり、生産の効率は大幅に改善された。資源が枯渇し、価格が高騰すれば、それに対応する市場メカニズムで原材料の代替がおこり、それと同時と技術革新で新たな資源が開発された。こうして人類は危機を乗り越えてきたのだ。

もう一つ重要なことは、発展途上国でも人口増加がピークアウトし始めたことだ。その背景にあるのは女性の教育水準の向上だ。

リプロダクティブ・サクセスという考えがある。これは、自分の遺伝子を受け継いだ子どものうち少なくとも一人が、次の子どもを産むまでに成長する成否を意味している。実は男性と女性で、このリプロダクティブ・サクセス戦略が異なることが知られている。子どもを産む生物学的コストがそれほど高くない男性にとっては、できるだけ多くの子どもを残すことが望ましい。一方で、女性は出産や授乳など、子供を産むためのコストが高いため、一人を産んだら少なくとも2年は次の子供を産むことを控えるほうがリプロダクティブ・サクセスの可能性が高くなる。つまり、子どもの「量」と「質」でいえば、男性は「量」、女性は「質」を高めることが育児戦略となる。この50年間、多くの国で、出生率の低下が見られるようになった背景には、女性が教育を受けて力を持ち、子産み子育てに決定権を持ち、子どもの数を減らして子どもを大切に育てられるようになったことが大きいと言われている。

コモンズとしての子ども

このようにして、環境問題から人口問題が切り離されていったが、次世代を担う子どもが公共財であると考えるならば、「共有地の悲劇」は少子化問題にも適用できる。論文が発表された当時、乱獲による資源枯渇や環境汚染など、資源の「過剰利用」が問題にされていたが、実は耕作放棄農地や里山の荒廃、空き家問題など、資源の「過小利用」も説明できるのだ。

公共財をめぐる社会的ジレンマで鍵となるのがフリーライダー問題だ。現在日本の年金制度は、子どもなど下の世代が納める保険料が財源になる賦課方式がとられている。年金受給額は、現役時代の給与水準に比例する。その一方で、子どもを持つ人と、子どものいない人では後者の収入が多い。つまり、現在の年金制度で最も合理的な選択は、「子どもを持たない」ということになる。子どもが社会の宝だと言われ、子どもの数が減って年金制度が崩壊すると言われれば言われるほど、子どもという公共財にただ乗りするインセンティブが働くというわけだ。現在の制度が設計された当時、次世代の参入が無限に続くことが想定されていた。しかし、破綻しないネズミ講がないように、無限マジックを前提とした社会保障制度も同じ仕組みで破綻しつつある。

「家族」(世帯)は社会の最小単位であるとともに、人間の「次世代」(子ども)を生み出す唯一のしくみだ。環境問題との対比でいえば、公共財である自然環境に対する国や企業の社会的責任が問われると同じように、公共財たる「次世代」の育成のために、国や企業は何ができるのか、という問いを立てることもできるだろう。

次世代育成に対する支援

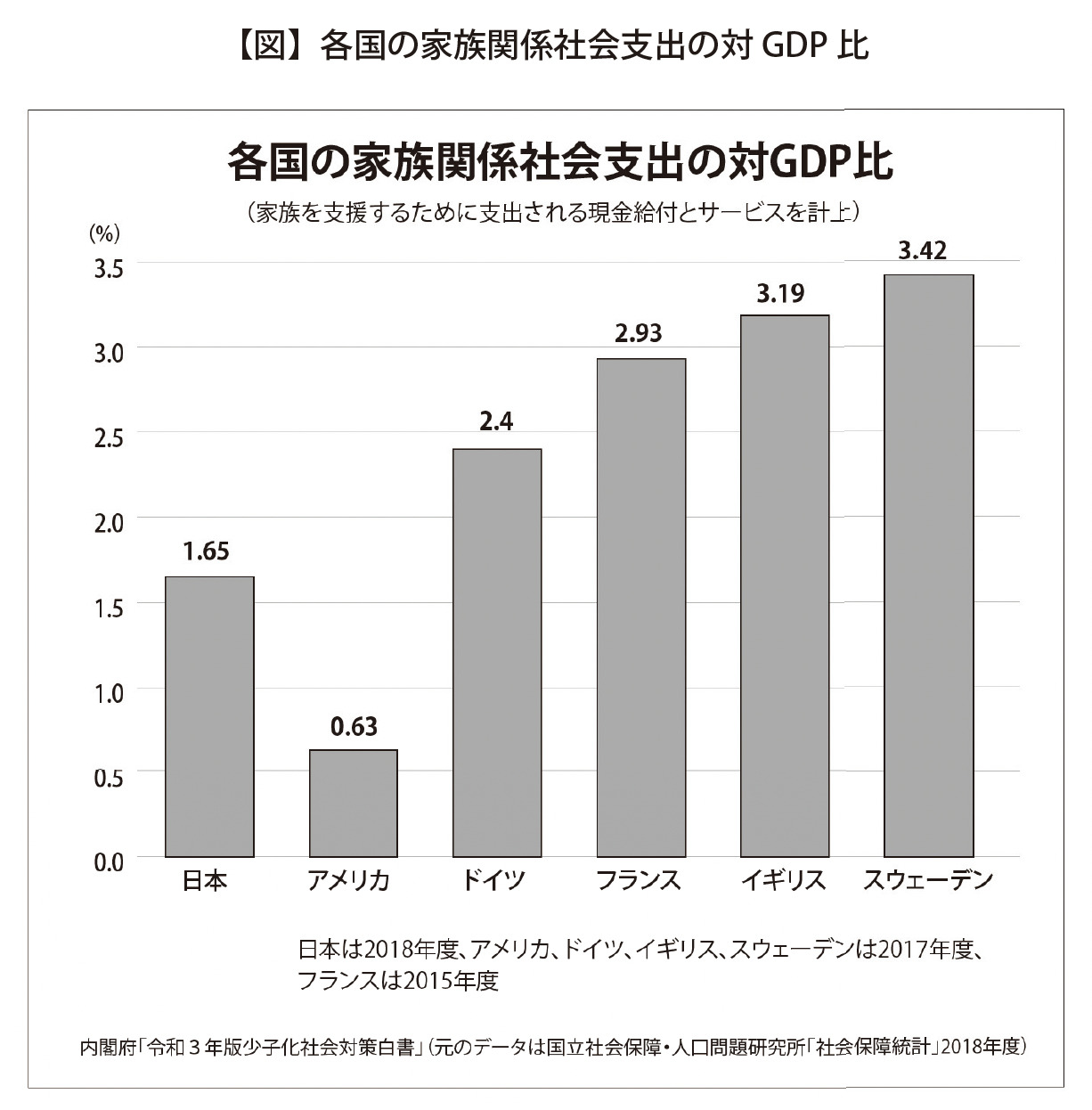

現在、日本で子どもを育てるコストの半分は税金で賄われ、あとの半分は親が負担している。これとは別に子育てに費やす時間を換算すると、その9割は母親、すなわち女性が担っていることになる。子育てコストのうちの税金で賄われる分だが、日本で政府が子育て支援や教育に投じる予算は非常に少なく、諸外国と比べてかなり見劣りする(図)。日本の次世代育成に対するそうした支援のまずしさはどこから来るのだろうか。

1つには環境問題と同じように、家族、特に女性が「自然に」子どもを再生産することが想定されていたからだろう。振り返ってみると、1980年代に当時の大平首相の指摘な勉強会から打ち出された「日本型福祉国家論」にみられるように、国も社会も日本の家族は盤石であると過信し、家族が国や社会を支え、次世代を再生産していることをあまりにも当然のように享受してきたのだ。

実は、当時日本の家族の盤石さの根拠とされた三世代世帯の多さは、多産多死から多産少子、そして少産少子へと推移する人口動態の変化で、ある意味偶然成立したという指摘がある。第二次世界大戦後の高度経済成長時代にホームドラマでよく見られた「家族らしい家族」のありかたは「家族の戦後体制」と家族社会学では名付けられているが、この頃家族形成した人の多くはきょうだいが多く、三世代同居の規範を温存したままで核家族化が両立したのだ。つまり、「田舎の兄さん」が両親の面倒を見てくれるから安心して都市で核家族を営めたというわけだ。

この状況を過信して、家族の安らぎを誰が提供していたのかまで考えられず、愛情もケアも“自然に”発生するものであるかのようなイメージで家族をとらえていた。「誰のおかげでメシが食えるのか」という暴君夫の台詞はよく聞かれたが、「誰のおかげで働けているのか」ということを意識しなかったのである。

「次世代」を育成するコストの多くは女性が支払っている。このことに対して女たちが声をあげるようになってから、どれだけ時間がたったのか。気がつくと、この「次世代」という言葉は、男性か女性かという問題を超えて、限りある地球上の資源をどう使うのかというサステナビリティー(持続可能性)の文脈で使われるようになっていた。現世代は、将来世代の利益を損なわない範囲で環境を利用しなければいけないという。限りある地球の資源を「今」を生きる私たちが分けるだけでも大変なのに、その分配競争に「将来世代」まで入ってきたのである。

ワーク・アンド・ファミリーという視点

このような課題を乗り越えるためには、今一度家族生活の意義を考える必要がある。

「ワーク・ライフ・バランス」というキーワードのもとに進められてきた働き方改革だが、私はこの言葉に違和感を持っている。「働くこと(ワーク)」と「ライフ(生活、命)」を対置したことで、問題の本質を微妙に外している気がしてならないからだ。

働き過ぎで病気になるのは明らかにワーク・ライフ・バランスの問題だ。ある人が「働くこと」とその人の「ライフ」のバランスが必要なことは、労働者の基本的人権として担保されねばならない。問題は、その人が大切にしている「誰か」が困っているときだ。その誰かが生まれるとき、その誰かが死ぬとき、私が自分と同じくらい大切にしている誰かがケアを必要としているときだ。働く人が自分以上に大事にする誰かのために何かしなければならないことと、生きるために収入を得なければならないこととのジレンマをどうすることができるのか。もちろん、家族を持たない人でも、誰か大切な人のために使う時間を取れるように考えることが大切だ。これこそが、ポスト産業化社会が共通して直面している重要課題の本質だ。

今回のコロナ禍を受け、「働くこと」と対にあるのは「家族を守ること」であると同時に、働くのは家族を守るためなのだと改めて気づかされる。ワーク・アンド・ファミリーという視点から、持続可能な家族と社会を考えていきたい。