1. 日本列島における災害リスクの現状

定期的に大規模災害が生じてきた日本列島

日本は、地震、津波、台風、豪雨、火山噴火など、多種多様な自然災害が頻発する世界でも有数の災害多発国である。過去30年間を振り返ってみても、最大震度7クラスの地震が実に7回も発生しており、これは約4年に1度という高い頻度に相当する。阪神・淡路大震災(1995年)、中越地震(2004年)、中越沖地震(2007年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)、能登半島地震(2024年)というように、日本各地で記憶に残る大地震が繰り返し発生している。首都直下地震や南海トラフ巨大地震に備えよという話はよく聞くが、これらの事例は、日本のどの地域においても災害リスクが存在することを如実に示している。

さらに歴史を遡ると、過去1500年間において千人以上の死者を出した大規模災害は約100回にのぼり、これは平均して15年に1度という高頻度である。その災害の種類は多岐にわたり、火山噴火が3回、津波が22回、地震が24回、高潮が20回、洪水が30回など、日本列島全体が複数のリスクに常にさらされている。

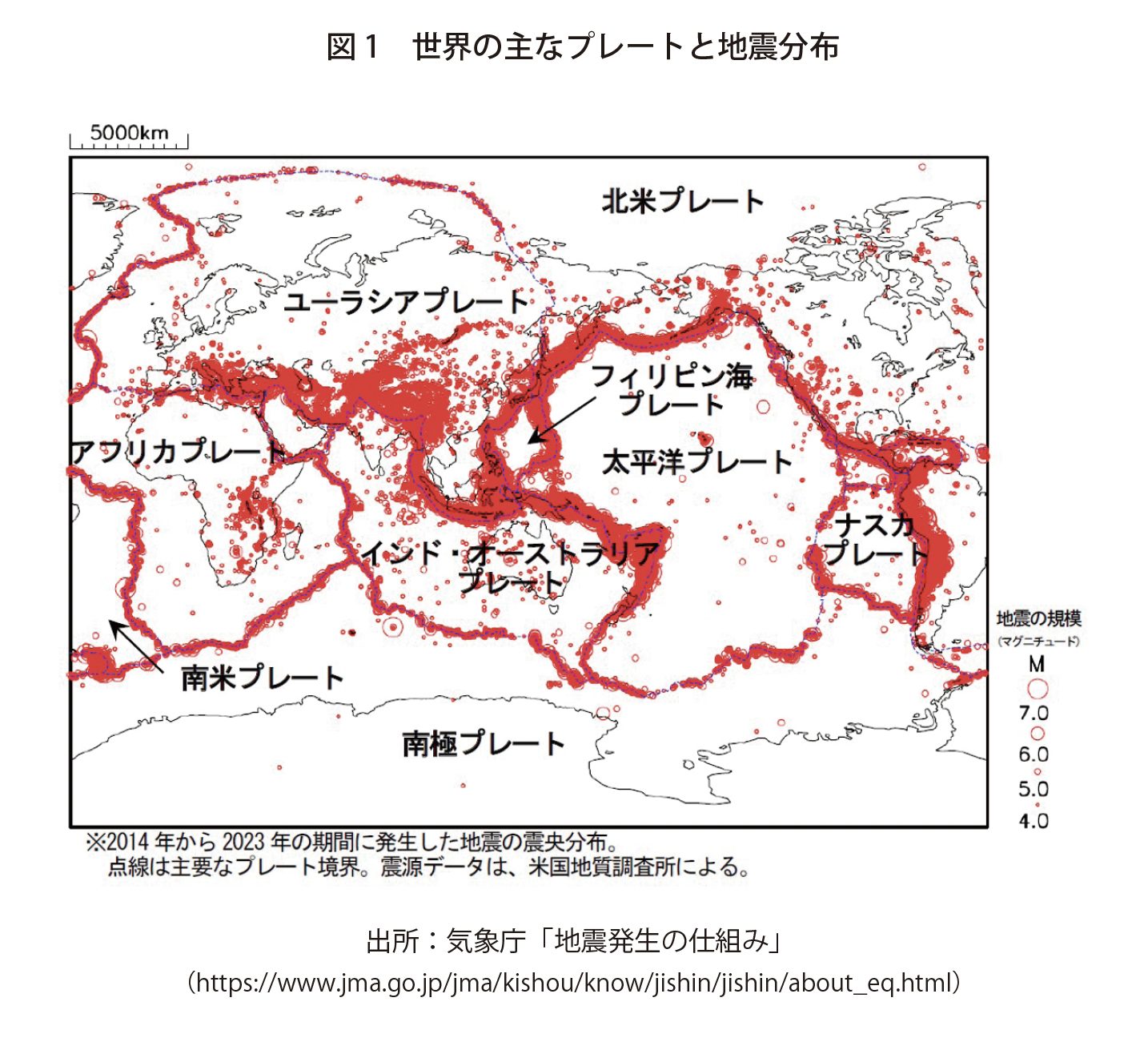

図1は世界の主なプレートと地震分布を示した地図である。赤い点が地震が起こる場所を示している。日本列島は北海道から沖縄まで赤い面になっている。これを見ても、日本列島全体がリスクにさらされているのは明らかだ。

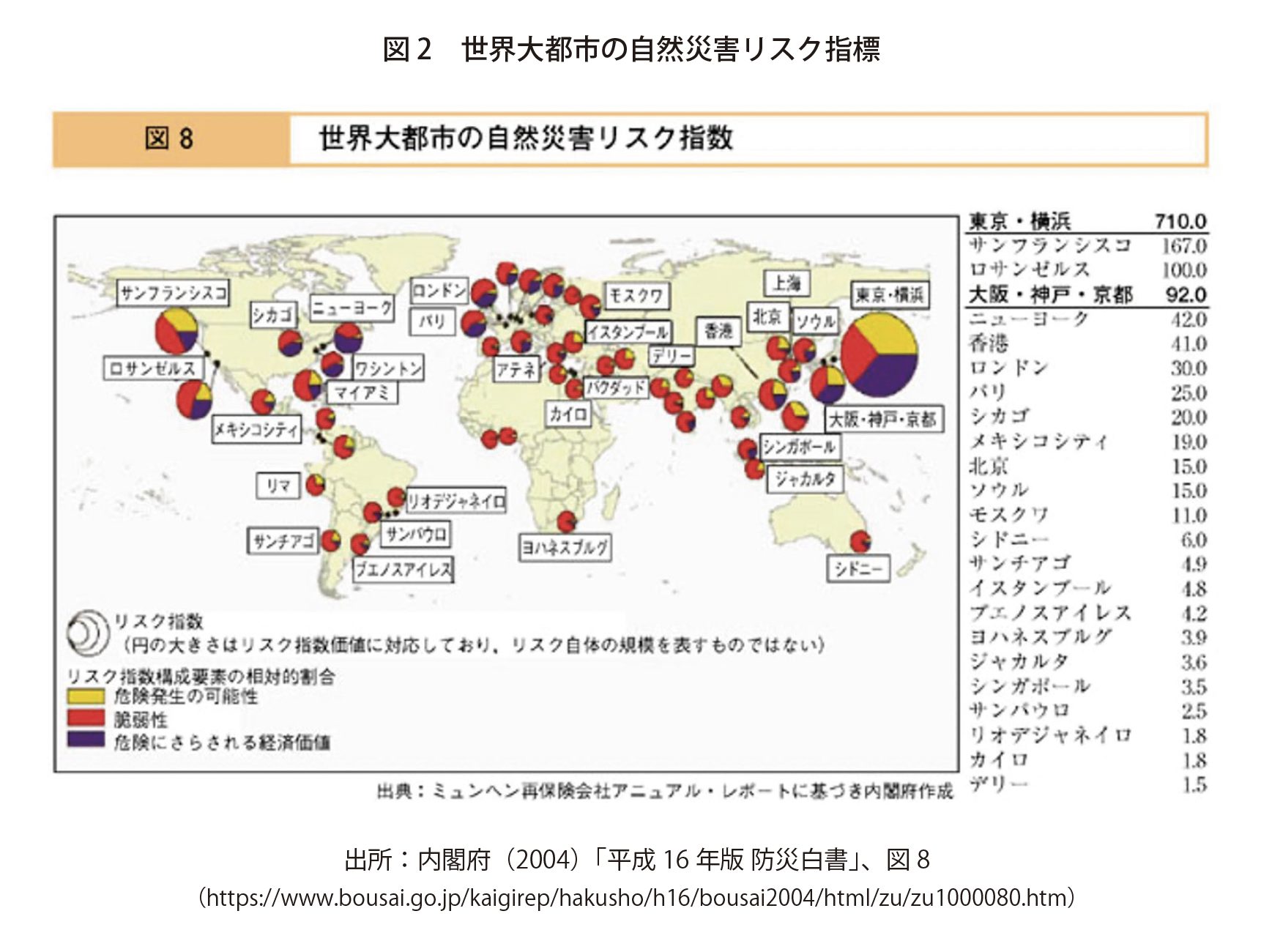

ドイツのミュンヘン再保険会社が世界の主要都市の自然災害リスク指標を算出している。図2はそれに基づき内閣府が作成したものである。これを見ると、東京・横浜地域が「710」という極めて高いリスクスコアを記録している。これは関西地域の「92」や、ニューヨーク、ロンドン、パリといった他の主要都市の2桁台のスコアと比べても圧倒的に高い数値であり、日本の首都圏が世界的に見ても非常に高いリスクを抱えていることを意味する。都市の高密度化やインフラの集中化が、この高リスクの背景にある。

このような背景を踏まえると、日本においては「いかに災害を防ぐか」という観点だけではなく、「いかに被害を最小化し、迅速に回復するか」という視点での防災政策が求められる。

災害時に最も脅威となるライフラインの停止

首都直下地震や南海トラフ巨大地震については、被害想定が発表されている。ただ、政府が公表している被害想定は、数値化できない被害は基本的に含んでいない。つまり、実際には政府の被害想定よりもはるかに大きな被害が出る恐れが十分ある。

自然災害が発生した際に、最も深刻な影響を及ぼすのはライフラインの停止である。特に電力の供給が停止すると、水道、通信、交通、医療機器など、あらゆる生活インフラが機能不全に陥る。たとえば、トイレや給水ポンプ、エレベーター、照明、エアコン、冷蔵庫、IH調理器、インターネット接続、テレビによる情報取得など、私たちの生活のあらゆる場面が電力に依存しているため、その停止は生命に直結する深刻なリスクとなる。

様々な医療機器を使っている医療現場ではさらに深刻である。また、家庭で酸素吸入器などの医療機器を使用している人にとっても、命に関わる事態が生じる可能性がある。さらに、真夏の猛暑下でエアコンが使えなくなれば、高齢者や乳幼児にとっては命に関わる問題となりかねない。

近年注目されている電気自動車(EV)も、災害時にはその利便性が制限される。EVは満充電状態であれば家庭に電力を供給する機能を持つが、停電が長期化した場合、充電自体が不可能になる。一方で、ガソリン車は燃料を確保できれば使用可能であり、災害時におけるエネルギー源としては依然として重要である。

最悪のケースでは、1ヶ月以上にわたる広域停電も想定されている。そのような状況に備え、家庭や自治体、企業レベルでの電源確保やエネルギー備蓄が不可欠であるが、十分な備えができていないのが現状である。

富士山噴火と都市機能の麻痺

地震の他に備えておかなければいけないリスクとして、火山の噴火がある。四国と中国地方にはあまり火山がないが、それ以外の地域には満遍なく火山が存在する。特に日本の象徴とも言える富士山の噴火は非常にハイリスクである。富士山は1707年の宝永大噴火以降、300年以上噴火していない。しかし、過去のデータによれば、富士山は約30年に1度の周期で噴火を繰り返していたとされ、現在はいつ噴火してもおかしくない状態にある。

もし富士山が噴火し、首都圏に大量の火山灰が降り積もった場合、社会基盤に深刻な影響を及ぼすことが予想される。航空機の運航停止、新幹線や高速道路の通行不能、電力施設や上下水道の機能不全、さらにはコンピューターや電子機器の故障など、都市機能全体が麻痺する可能性がある。火山灰は電子機器にとっても有害であり、フィルターやエアコン、PCなどの故障を招く。

加えて、火山灰の除去や処理には膨大な労力と時間を要し、復旧までに長期間を要する可能性がある。交通網が遮断されることで物流が停止し、食料や医薬品の供給も困難になることが予想される。

富士山噴火のリスクは直接的な死者数は少ないとされるが、社会全体の機能停止による間接的被害が極めて大きい点が特徴であり、地震とは異なる意味での深刻な脅威といえる。

2.防災人材育成のための防災教育の推進

現在、日本政府は新たに防災庁の設置を検討している。防災庁は事前防災の強化と災害発生後の司令塔機能を担うというコンセプトで、石破首相を中心とする政治的なリーダーシップのもとで議論が進められている。

筆者は赤沢防災庁設置準備担当大臣に依頼されて、防災庁設置アドバイザー会議で「防災庁に求められる防災教育」というテーマで発表をした。今後日本で防災人材を育成していくために、重要な点は以下である。

①文部科学省との連携による教師の防災力の強化

現在、日本の教員養成課程において防災科目が必修とされている大学は極めて限られている。このため、将来教師となる学生が体系的に防災を学ぶ機会はほとんどなく、学校現場における防災指導力は個人に依存している状態である。

また、学校現場では防災担当が新任教員や保健体育の教員に割り当てられるケースが多く、担当者の負担が大きいにもかかわらず、他の教員からの協力が得られにくいという実態がある。そのため、すべての教員が一定の防災スキルを共有し、連携して対応できる体制の整備が必要である。また、幼稚園教諭や保育士といった乳幼児を対象とする教育職にも、防災知識の修得が不可欠である。

災害時に子供を守るためには、単なる避難訓練だけでなく、心理的ケアや緊急対応マニュアルの理解など、幅広い知識と実践的スキルが求められる。教育現場において防災リテラシーを高めるためにも、教員や幼稚園教諭・保育士の養成課程において、防災科目を必修化すべきである。

②「知覚動考」を含む防災教育の実施

文部科学省に聞けば、「学校で防災教育をしっかりやっている」と言うが、どのように実施しているかを問うと「国語・算数・理科・社会の中に防災を考えるテーマが入っている」ということであった。それをもって防災教育を十分に行っていると言えるだろうか。

筆者は「知覚動考」という言葉を使っているが、「知る・覚える・動く・考える」、このすべてが含まれていなければ防災教育とは言えない。学校現場では、しっかりと行動につながる防災知識の習得をするとともに、それを覚えておき、また考えて繰り返すような形の防災教育が必要である。

③高等学校への防災関連コース設置

少子化により定員割れが進む地方の高校を活用して、防災科や災害科学科といった専門コースを新設することで、地域活性化と人材育成の両立を図ることも有効であろう。

現在、宮城県立多賀城高校に災害科学科、兵庫県立舞子高校に環境防災科があるが、全国で防災関連のコースが設けられているのはこの2校のみである。各都道府県に一校でもよいので、全国の公立高等学校に防災関連コースを設置することが望ましい。

④防災大学校の創設と専門人材の確保

日本の防災体制において、真に災害に強い社会を構築するためには、制度や設備の整備だけでなく、現場を支える高度な知識と実践力を備えた専門人材の育成が不可欠である。そうした観点から防災庁を創設するのであれば、その所管の「防災大学校」を創設することが望ましい。

現状では、文部科学省所管外の大学校としては、防衛大学校、海上保安大学校、航空保安大学校、気象大学校などがある。防災大学校は、防災・災害対応に必要な判断力・統率力・実行力を備えたプロフェッショナルを育成し、将来防災庁の幹部となるような人材を輩出することが期待される。

あわせて、防災の専門性を持った地方自治体職員の育成も重要な課題となろう。現行制度では、地域の防災士や自主防災組織の活動に頼る部分が大きいが、それらが継続的かつ体系的な学習機会を持つことは難しい。防災大学校では、そうした地域リーダーや若手公務員が現場に根差したスキルを磨き、また異なる分野の専門家との連携のあり方を学ぶことも期待される。

⑤地域防災力の担い手の確保

現在、地域における防災の中心的な役割を果たしている消防団は、かつては全国に約200万人の団員を擁していたが、近年は少子高齢化や地域社会の変容に伴い、団員数は大幅に減少しており、2024年度には74万6000人まで落ち込んでいる。この数字は、自衛隊や警察官、消防職員の総数よりも多いとはいえ、ピーク時と比べると大幅な減少であり、地域防災力の低下が顕在化している。

一方で、学生消防団や女性団員の加入者数は微増傾向にある。学生消防団においては、フルスペックの任務ではなく、限定的な役割を担う仕組みが導入されており、それが参加のハードルを下げている要因と考えられる。しかし、全体としては人口構造の変化や若年層の地域離れにより、地域防災を担う人材の減少傾向は加速しており、今後も持続的にその影響が続くことが懸念される。

今後は、消防団だけに地域防災を委ねるのではなく、例えば18歳以上のすべての国民が参加可能な訓練制度を導入するなど、国が中心となって広く一般市民が参加する防災訓練の枠組みを構築することが必要である。

さらに、イタリアなどの制度を参考に、民間企業で働く人々が防災訓練に参加するために会社を休んでも不利益を被らないような法制度の整備が求められる。たとえば、訓練への参加時には日当や保険の付与、休暇取得の法制化などを進めることで、社会全体として防災訓練への参加を促す環境を整備する必要がある。既存の予備自衛官の制度も参考になるであろう。

加えて、日本はCBRNE(化学・生物・放射線・核・爆破物)災害をすべて経験している稀有な国であるにもかかわらず、一般国民へのCBRNEに関する教育や啓発がほとんど行われていない現状がある。こうした特殊災害に対する国民の知識・対応力の向上も含めた総合的な教育体制の整備が急がれる。

なお、防災人材育成の観点では、民間資格である防災士の制度も存在している。全国に約33万人の資格取得者がいるとされているが、これは終身資格であるため、実際に活動できる人数は高齢化等の影響により実質的には26万人程度と見られている。自治体がこの資格取得を促進するために予算措置を講じている事例もあるが、実態としては十分に活用されておらず、実効性には課題がある。したがって、防災士資格だけに頼らず、より公的かつ継続的な人材育成システムの構築が求められている。

3. 防災庁の制度設計に向けて

これらの提案は、防災庁の設置を単なる組織の創設にとどめず、教育や人材育成、地域社会の再構築までを視野に入れた総合的な取り組みとして位置づけるものである。

先述したように防災庁は事前防災の強化と災害発生後の司令塔機能を担うことが想定されている。しかし現在、発災後の初動対応に関しては、内閣官房の危機管理体制が主導しており、内閣危機管理監を中心に、警察・消防・自衛隊・国土交通省・厚生労働省などが一体となって動く体制が既に確立している。これに加えて防災庁が同様の初動機能を持てば、指揮命令系統が複雑化し、かえって混乱を招く可能性がある。

したがって、防災庁には司令塔機能のうち、平時の事前防災策の立案・実行、および災害後の長期的な復旧・復興支援に特化させるべきである。これは、東日本大震災後に設置された復興庁が被災地の再建に果たした役割を一般化し、すべての災害を対象とした「防災・復興庁」のような体制を志向するものである。

防災庁の設置は、日本の災害対応力を強化するための重要な第一歩ではあるが、それだけで防災体制が根本から改善されるわけではない。より本質的な制度改革のためには、既存の法制度と行政組織の再編成を含む包括的な見直しが不可欠である。

その具体的な提案の一つが、現在は国土交通省の外局として存在している気象庁の一部機能を防災庁の下に統合することである。気象庁が持つ観測・解析・警報発信といった機能は、災害の早期把握と住民への迅速な情報提供において極めて重要な役割を果たしている。気象庁の災害関連機能を防災庁に包括させることで、警戒情報の発信とその後の実働対応との連携を強化し、よりスムーズな災害対応体制を構築できる。

また、総務省の外局である消防庁も同様だ。防災庁の設置を契機として、消防庁の役割を再定義し、より機動的かつ戦略的な組織へと変革することが求められる。

さらに、地方分権の観点からは、国土交通省の地方整備局を活用した分散型の防災体制の確立も視野に入れるべきである。これにより、備蓄の管理や資機材の配備、災害時の即応能力の確保が、中央主導だけでなく地域の実情に即した形で行えるようになる。これらの施策を通じて、国と地方が一体となった柔軟かつ強靭な防災体制の確立を目指すことができる。

防災庁を単なる「名ばかり官庁」として設置するのではなく、本気で災害に備える機関とするためには、必要であれば憲法の緊急事態条項の創設を含む制度全体の見直しも視野に入れなければならない。

4. 最大のリスクに備える防災立国へ

2024年元日に発生した能登半島地震は、日本の災害対応体制が直面している課題を如実に浮かび上がらせた出来事であった。しかし、今の防災論議は、あくまでも能登地震規模の災害への対応にとどまっており、より大規模で広域的な災害、たとえば南海トラフ巨大地震のような超広域・複合災害に対する準備が決定的に不足している。

災害時には自衛隊の出動が期待されるが、自衛隊は全国でわずか22万人程度しかおらず、その半数は訓練や後方支援に従事している現実がある。東日本大震災の時も自衛隊は最大で11万人しか出せなかった。南海トラフ巨大地震のような災害が発生した場合、広範囲における同時多発的な支援要請に応じきれる体制とは到底いえない。能登半島地震規模から南海トラフ巨大地震、そしてそういった地震が同時に生じる“日本沈没”ともいえるような規模の災害のことも想定しておかなければならない。

中央政府だけでなく、地方自治体、企業、市民社会を巻き込んだ「多層的な防災ネットワーク」の構築が急務である。たとえば、病院船の整備は、被災地における医療体制の確保に貢献する施策である。大規模災害時には、既存の病院が被災し機能不全に陥る可能性が高く、海上から迅速に医療支援を行える病院船の配備は、命を救うための重要なインフラとなる。そういったことまで考えなければならない。

また、避難所運営の質の向上や備蓄体制の強化についても、やる気と本気があれば現行制度の中でも実現可能であり、制度の壁よりも意思の欠如こそが問題である。現状として全国の自治体における備蓄体制には格差があり、自治体の財政状況により備蓄物資の量や内容に大きな違いがある。内閣府が実施した全国調査でも、この偏差が明らかになっており、自治体の努力だけでは十分な備えが困難な実情が浮き彫りとなっている。国が主導して備蓄品を一括で購入し、人口規模や地域特性に応じて自治体に配分・管理を委ねるような中央集約型の備蓄体制により、地域間の偏在を是正し、より効率的かつ公平な備えが可能となる。

日本が真に「防災立国」となるためには、あらゆる場面を想定して、どのような状況でも対応できるように準備をしておく必要がある。法制度・組織体制・教育・訓練・広報啓発のすべてが連動し、災害に強い社会を目指していくことが不可欠である。

(2025年8月5日に開催された IPP 政策懇談会における発題内容を整理して掲載)