1. 巨大災害の発生状況と防災関連法

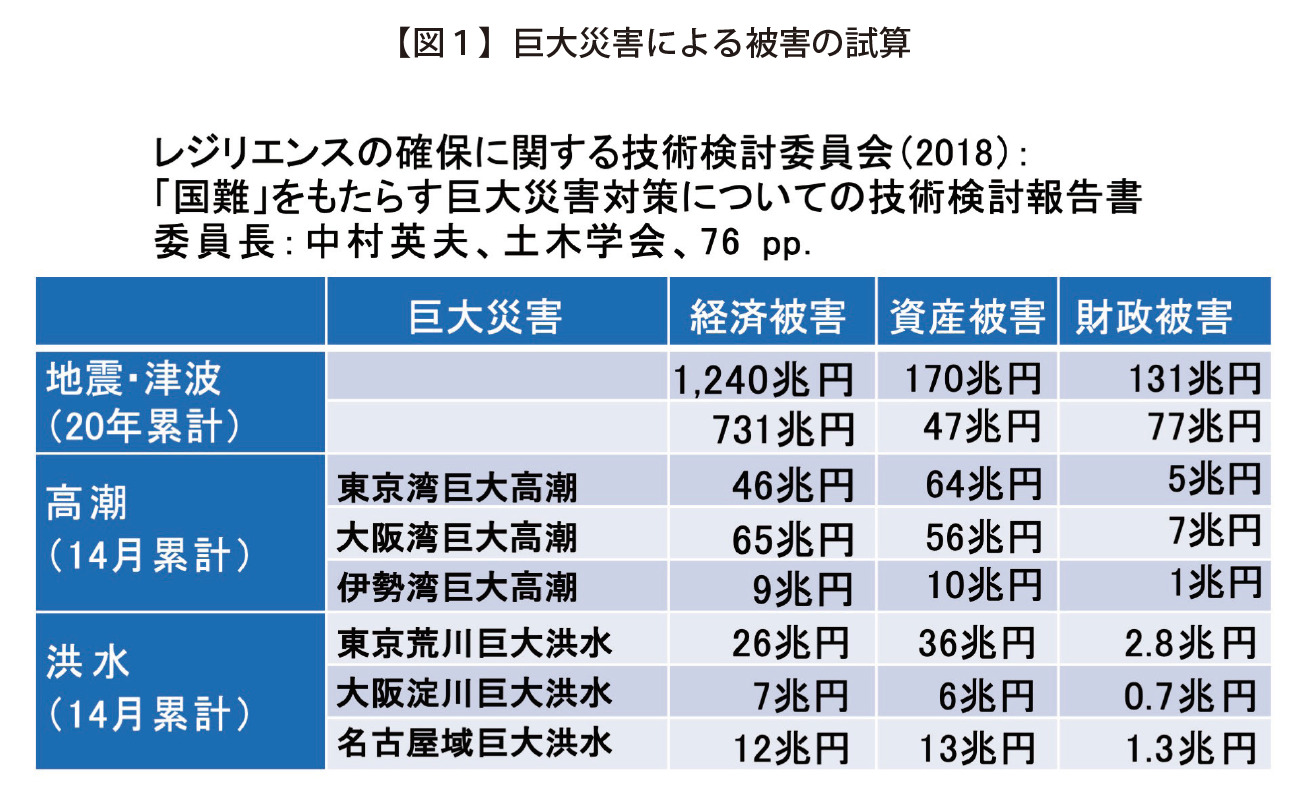

巨大災害による被害の試算

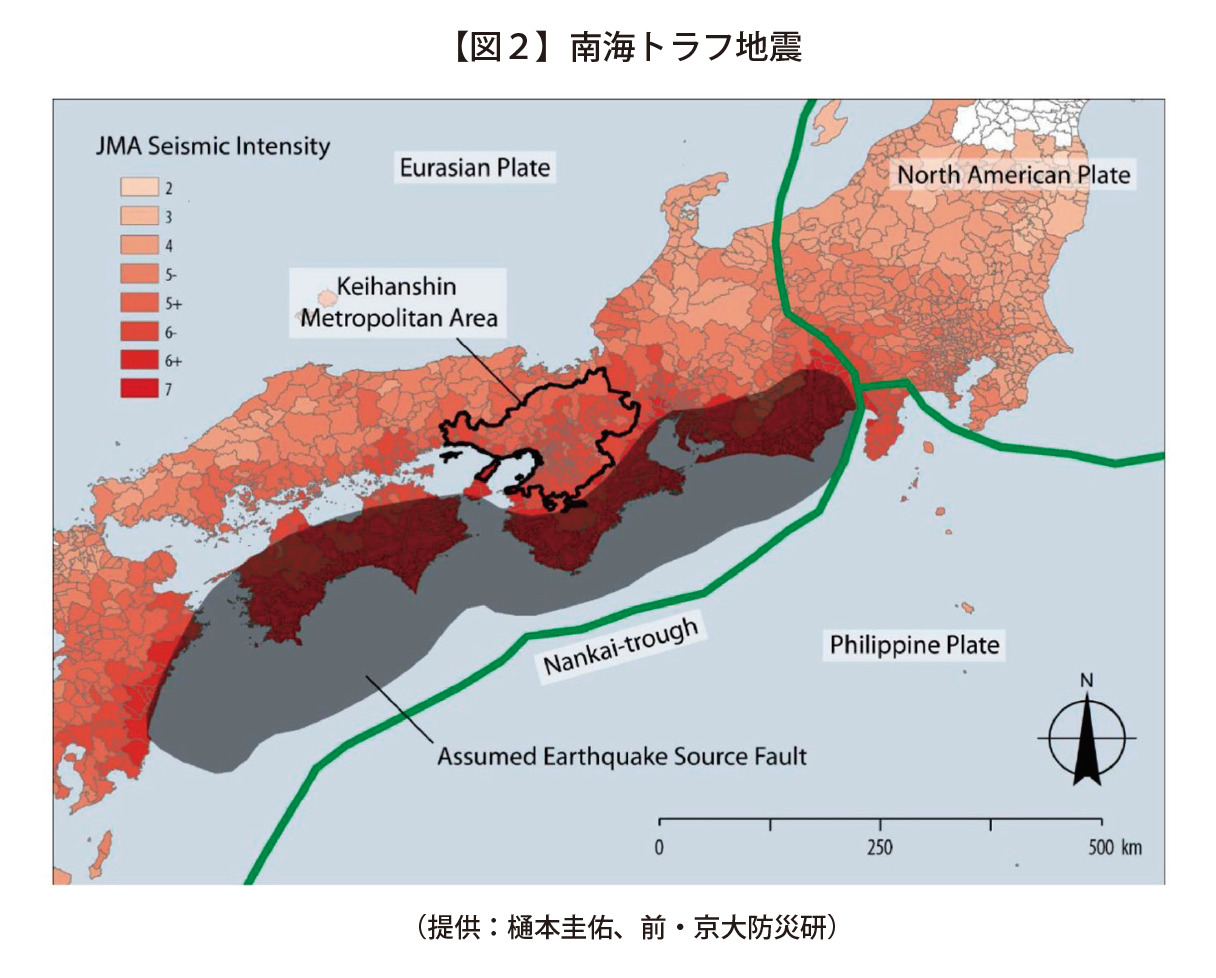

東日本大震災が発生(2011年3月11日)して、ちょうど10年を迎えた。今後同様の災害が起きた時にうまく対応しようということで、行政もマスメディアも様々な情報を提供している。図1は土木学会が3年前に出したレポートの一部である。今後起こりうる巨大災害でどの程度の被害額になるかを算出して表にまとめたものである。南海トラフ地震で想定される被害額が最も大きく、最も注目される。経済被害としては1,240兆円(20年累計)である。1年に直すと約60兆円となる。経済被害とは、GDPがどのくらい落ち込むかという被害だと考えていただきたい。資産被害とは、建物や住宅が受ける被害である。そして財政的被害とは、災害が発生すると税収減になるので、どの程度の税収減になるかを意味する。南海トラフ地震は広域に発生し、しかも東海道の沿岸に津波も来るため、かなり被害が大きいと予想される。さらに、首都直下の地震も相当な被害が発生すると予想される(図2)。

水災害に関しては、まず、台風に伴う高潮がある。東京湾、大阪湾、伊勢湾で巨大高潮の発生が予想される。高潮は1年ほど経過するとかなり回復するので、被害額は14か月累計という試算になっている。

そして、洪水では、東京荒川巨大洪水、大阪淀川巨大洪水、名古屋域巨大洪水が予想される。洪水の被害額も高潮と同様に14か月累計となっている。名古屋域には、木曽川、揖斐川、長良川があり、名古屋市に近い庄内川がある。

2018年における土木学会の試算では、38兆円以上を投入して海岸堤防対策、道路、建物耐震対策、港湾・漁港耐震強化などを行うと、被害総額は1,240兆円から731兆円に減少(41%縮小)し、死者数は32.3万人から18.2万人に減少(43%減)する。38兆円の投資を15年で行うとすれば、年間2~3兆円かかることになり、以前の公共投資の額に相当する。さらに、徹底的なリスク・コミュニケーションによる「ソフト対策」で合計死者数を23.7万人減らすことができる。それでもなお死者数は8.6万人と予想される。

10年前の東日本大震災発生時に、例えば、渋谷駅周辺に帰宅困難者が溢れたが、南海トラフ地震が発生すると、そのようなことが再び広範囲に起こりうるということである。

26年前には神戸地震が発生した(1995年1月17日)が、この時は、市街地火災でも多くの方が亡くなった(数百名)。ちなみに、関東大震災(1923年9月1日発生)では、火災でさらに多くの方(約9万人)が亡くなった。

「災害は忘れたころにやってくる」というのは寺田寅彦先生(1878~1935)のお言葉であるが、近年では、「災害は忘れないうちにやってくる」とも言われており、特に豪雨災害は毎年のように起こっている。災害が発生すると、図3のように、緊急対応、復旧・復興、予防策・軽減策、準備というサイクルで我々は行動する。これを「災害管理のサイクル」と呼んでいる。このように災害問題を解決するには、学際的なアプローチ、つまり理学的工学的アプローチのみならず、人文社会学的なアプローチが必要である。換言すれば、総合的・複合的なアプローチが必要である。

伊勢湾台風と災害対策基本法

昭和34年に伊勢湾台風が発生して5千人以上が亡くなったが、伊勢湾台風を契機に制定されたのが災害対策基本法である。災害現場の責任者は市町村長である。指定機関には、指定行政機関(省庁等)、指定地方行政機関(省庁の出先等)、指定公共機関(研究所、赤十字、道路、鉄道、通信、エネルギー各社等)がある。災害対策基本法は、2004年に改正されたが、改正の要点は救援物資の物流、情報の収集・伝達、広域避難の3点である。2011年に発生した東日本大震災を契機に2013年に再度改正されたが、その改正ではまだまだ不十分であると言わざるを得ない。

さらに、一般市民が目にする機会はあまりないかもしれないが、災害対策基本法に基づいて地域防災計画が、そして水防法に基づいて水防計画が各市町村で作られている。

地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市域に係る地震・風水害等の災害対策全般に関し、災害予防、災害応急対策および災害復旧等に関する事項を定める。そして、市住民の生命、身体および財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的として策定されている。この計画は災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年検討を行い、必要なときは修正を行う。

水防計画は、水防法第32条の規定に基づき、水防法第1条の目的を達成するため、市域内の河川、海岸、港湾、ため池等に対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送、その他、水防に必要な資機材および応援協力等の整備、運用について定める。

東海豪雨災害(2000年9月発生)

2000年9月に東海豪雨災害が発生した。1日間で428 ㎜の雨が降った。庄内川の外側、つまり名古屋市と反対側に、新川という庄内川の洪水を軽減するための水路が造られていたが、新川が破堤した。この東海豪雨災害では、流域家屋浸水が7万戸で発生し、被害額が6,560億円と報告されている(愛知県水害統計)。死者は少なかったものの、一つの事象としての一般被害額は豪雨災害としては史上最高となった。

図4は、名古屋の年最大日雨量の記録を表している。2000年以前は、名古屋の年最大日雨量は150 mmで、多い年でも250 mmほどだったのが、突然、2000年には、428 mmを記録した。まさに極端事象が発生したことになる。

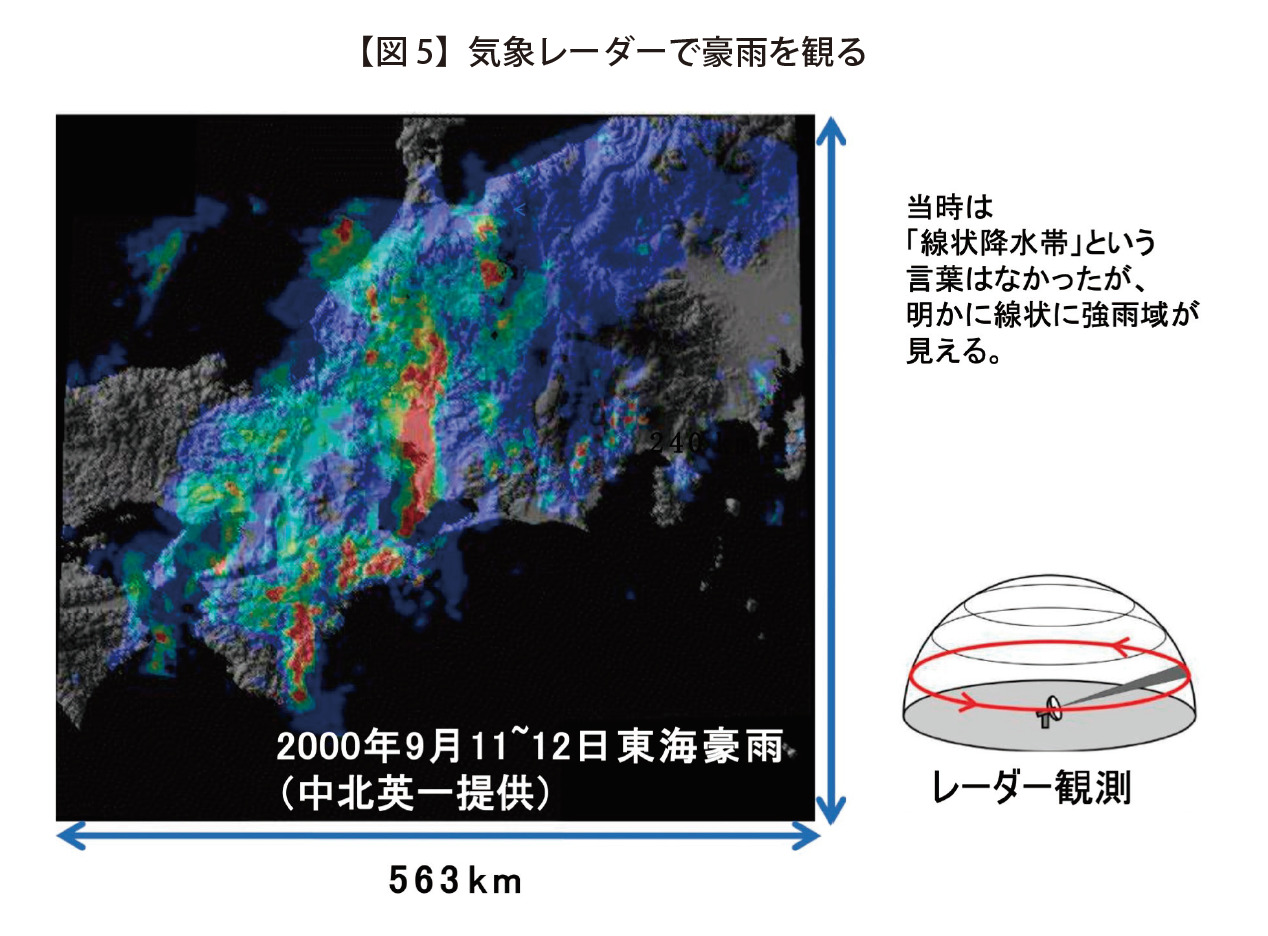

東海豪雨が発生した2000年9月11日当時は、名古屋地域で死者が4名、床上浸水が約9,800棟、床下浸水が約22,500棟という被害があった。洪水で新幹線がストップした初めての事例となった。新幹線の運行再開までに24時間以上を要した。気象レーダーで東海豪雨を観ると、名古屋市を中心に東西563 kmの範囲で雨が降ったことが分かる(図5)。当時は「線状降水帯」という言葉はなかったが、名古屋市上空を縦に貫く赤色の細長い影が確認され、明らかに線状に強雨域が見えた。

防災情報のあり方

50 mmの雨というのは、コップ1杯の水より少ない。子どもたちに聞いてみると、「何や、たいしたことないやん」ということになるわけだが、この50 mmの雨が大変な都市水害をもたらす。

50 mmの雨はデータである。1時間に50 mmの雨と聞いて、「それはすごい雨ですね」と言う人は、1時間に50 mmの雨を意味ある情報として把握している人である。もし、タクシーの運転手が1時間に50 mmの雨と聞いて、道路が冠水しないかなと考えられたら、その運転手は50 mmというデータを意味ある情報として把握し、都市水害の知識があると言える。さらに、あの道路は冠水しそうだから、きょうはこちらの道を通って帰ろうということになれば、災害を未然に防ぐ知恵もあるということになる。同じ50 mmの雨でも、1日に50 mmの雨であれば、都市水害が心配になる雨量だが、1か月に50 mmの雨だと、水不足が心配な雨量になる。日本の年間降水量は1,700~1,800 mmなので、1か月に乾季ならば100 mmほど、雨期ならば300 mmほど降る計算になる。

一般市民には、データを聞いたらば、それを意味ある情報として捉え、それを知識として整理して、その知識を使って知恵を働かせることが大事であると話している。つまり、時系列で述べると、データ、情報、知識、知恵という階層構造になる。

次に防災情報のあり方について述べたい。兵庫県・神戸市「都市を守る・信頼感ある川づくり」報告書(2001)にあるように、防災情報は不安をあおらない情報でなければならないし、専門知識を一般市民が理解できる分かり易い情報にする必要がある。また、防災情報は正確に、分かり易く、動機づけとなるように伝えることが重要である。例えば、一般市民は行政から「河川の水位が○.○メートルになりました。」と言われても、避難したらよいのか、避難しなくてもよいのかわからないので、一般市民に分かる情報を伝える必要がある。

情報が伝わり易いはずの都市でも、見逃されがちな盲点がある。夜間は就寝中で、災害が発生していても気付かないことが多い。また、災害時には停電が発生することが多く、停電が発生すれば視界が制限される。地下鉄や地下街といった地下空間にいれば、外の様子が分からない事態となる。さらに、地域コミュニティーの崩壊が障害になることが考えられる。つまり、地域に災害が近づいているのに、ふだんから近所付き合いをせず地域で孤立しており、災害に関する情報を得られないケースも考えられる。

次に、行政側に起こりうる盲点について述べたい。水害時に情報システムがダウンすることが考えられる。情報システムのダウンを未然に防ぐためにシステムの冗長化が必要である。一般的に「冗長」は悪い意味で使われることが多いが、特に防災に関する情報システムは、バックアップ機能を整えるなど、できるだけ冗長な構成であることが求められる。また、地域防災計画の画一性という問題がある。地域防災計画は地震を基に策定されているので、避難所が川の近くの低地にあったりする。地震災害と水害とでは対応が違うはずなので、水害に対する防災計画をきちんと立てる必要がある。

さらに、地域防災計画の不整合性という問題もある。これは、ある町で流れる防災情報が隣町の防災情報と全く異なるものであったり、災害に対する対応も違ったりすることが起こりうる。防災計画を広域的に考えていくことが必要である。

近年の法制度とこれからの災害情報のとらえ方について述べたい。平成9年(1997)に河川法が改正された。それ以前は、治水と利水が中心だったが、環境も考えるようになり、また住民の意思を反映した河川管理を行うようになった。さらに、平成11年(1999)に情報公開法が制定されて、行政の情報を住民が取得できるようになった。また、平成13年(2001)に土砂災害防止法が制定され、同じ平成13年と平成17年(2005)には水防法が改正され、被災しやすい場所(浸水想定区域、土砂災害警戒区域など)を避難場所などの情報とともにハザードマップで知らせることが義務づけられた。このことは情報公開法にも関係する。その後、水防法は何度も改正されている(後述)。

情報社会=自己責任社会

現在は情報社会であり、情報社会は自己責任社会と言われている。情報社会では行政情報を住民が知ることができるが、高齢社会においてはディジタルデバイド(情報格差)が「安全格差」になりかねない。自助・共助・公助については後述するが、防災情報の観点から共助(助け合い)が必要で、住民が得た情報を伝達し合うような、つまり防災情報が公平に行き渡る社会(情報バリアフリー)を築くことが望ましい。住民一人一人は災害に対する「知恵」を培う必要がある。

防災関連法の法改正

現代社会は自己責任の社会になりつつある。自己責任の社会では、小さな政府となり、少ない予算で行政サービスは低下し、自助努力の必要性が求められる。すなわち、「お上任せ」の時代ではなく、自分の命は自分で守らなければならない時代になってきた。

2003年以降に行われた法改正について述べたい。平成15年(2003)に特定都市河川浸水被害対策法が制定され、平成23年(2011)に土砂災害防止法が改正された。続けて、平成25年(2013)に災害対策基本法が改正され、平成25年(2013)、平成27年(2015年)、平成29年(2017年)に水防法が改正された。水文学の視点から特筆すべきことは、平成26年(2014)に水循環基本法が制定されたことである。これは水に関する初めての基本法である。その後に作成された水循環基本計画などは水循環基本法に従っている。すなわち、表流水のみならず地下水を含む循環を考えながら河川流域内の管理をしっかり行うという趣旨の基本法である。

水防法は最近では2015年に一部改正された。それは東日本大震災で史上最大規模の津波が発生したからである。従来は、100年確率、200年確率で対応することで済ませていた。しかし、東日本大震災以降は、計画規模を超えるような洪水や高潮が起こりうると考えるようになり、極端事象、つまり最大規模の洪水・内水・高潮への対策(ソフト対策)を図ることになった。洪水に係る浸水想定区域について、河川整備において基本となる降雨を前提とした区域から、想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域に拡充された。

しかし残念ながら、一般住民の方々はこのような水防法改正後の洪水浸水想定区域について知る機会があまりないのではないだろうか。

「水害ハザードマップ」というものが各家庭に配布されているはずであるが、どこにあるかわからないという状況ではないかと思う。もう一度探していただくか、市町村のホームページからダウンロードできるので、ダウンロードして確認していただきたい。各市町村では、水害ハザードマップや洪水ハザードマップなどといろいろな呼び方がなされているが、ぜひ活用していただきたい。

近年(平成29年)行われた水害ハザードマップ(洪水ハザードマップ)の改定では、ハザードマップをより効果的な避難行動に直結させるため、住民目線に立ったハザードマップの改善が必要とされた。早期の立ち退き非難が必要な区域や地域における水害特性が十分わかるようなマップにするなどの工夫がなされた。

日本は超超高齢社会と言ってよいが、従来から要配慮者利用施設が川沿いや山裾にあり、洪水災害や土砂災害の被害に遭う危険性が高いことから、要配慮者利用施設の避難確保対策が平成29年の水防法改正でなされた。これも、高齢社会に対する行政の対応の一つである。

安全安心の人員は足りているのか

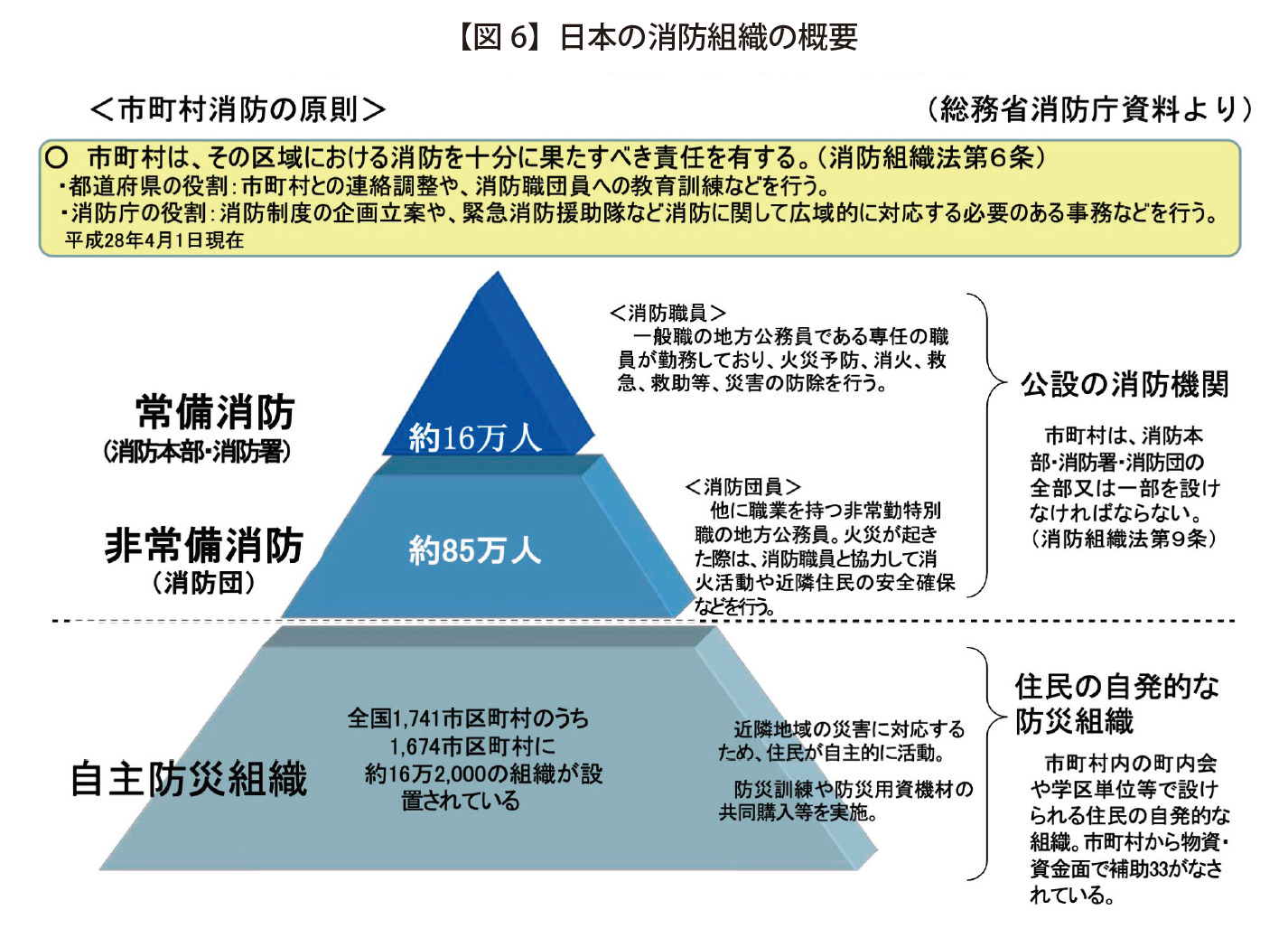

日本国内で安全安心の人員は足りているのであろうか。医療・国防・防災・防犯・福祉関連でどのような職種があり、それぞれどの位の人が働いているのかを調べてみた。医師は2018年時点で32.7万人いることが分かった。人口10万人あたり250人である。自衛官は2020年で22.7万人である。警察官は2020年時点で25.5万人、消防士は2016年時点で約16万人、非常備消防(消防団)が約85万人である。

気象予報士は、1994年以降の国家試験合格者が10,693人(2020年4月現在)である。予報業務従事者は数百人と言われている。国家資格ではないが、「防災士」という人たちが2020年時点で20万人いる。防災の知識を有する人々が実際の災害時に活躍できるようにしなければいけない。

さらに、2020年時点で、社会福祉士は約25万、介護福祉士は約175万人、精神保健福祉士は約9万人である。ちなみに、弁護士の数は日本は38,890人(2017年)しかいないが、米国は100万人以上いる。米国は多民族社会であり、契約社会であることから、弁護士の数が多くなっている。

次に、日本の消防組織の概要について述べたい。常備消防で16万人、非常備消防で85万人が消防業務にあたっている。それ以外にも、自主防災組織がある。自主防災組織は、全国1,741市区町村のうち1,674市区町村に約16万2,000の組織が設置されている。常備消防の消防職員は、一般職の地方公務員である専任の職員が勤務しており、火災予防、消火、救急、救助等、災害の防除を行う。非常備消防の消防団員は、他に職業を持つ非常勤特別職の地方公務員である。火災が起きた際は、消防職員と協力して消火活動や近隣住民の安全確保などを行う。自主防災組織は、近隣地域の災害に対応するため、住民が自主的に活動するものである。防災訓練や防災用資機材の共同購入等を実施する。

2. 超高齢社会日本と防災

日本は超高齢社会

国連の報告書では、1956年から65歳以上人口に着目するようになった。65歳以上人口が7%以上で高齢化社会、14%以上で高齢社会、21%以上で超高齢社会、28%以上で超超高齢社会と呼ばれる。日本は、1970年に65歳以上の人口が7%を超えて高齢化社会になり、1993年に14%を超えて高齢社会になった。さらに、2007年に21%を超えて超高齢社会になり、2018年には28%を超えたので、超超高齢社会になったと言って差し支えない。

総務省統計局が公表する国勢調査を参照しつつ、日本の人口ピラミッドについて考えてみたい。1966年度は丙午の年で、出生数が少なかった。出生数が多い1947年~49年は第1次ベビーブーム(団塊世代)と呼ばれている。1971年~74年の出生数も多く、第2次ベビーブームと呼ばれている。2024年には後期高齢者(75歳以上)が激増する。第2次ベビーブームの人たちの子どもたちがあまり増えなかったので、第3次ベビーブームにはなっていない。1920年時点ではピラミッド型であったが、2015年現在では逆ピラミッド的になっている。今後ますます高齢社会になることが予想される。

近年の豪雨災害発生状況

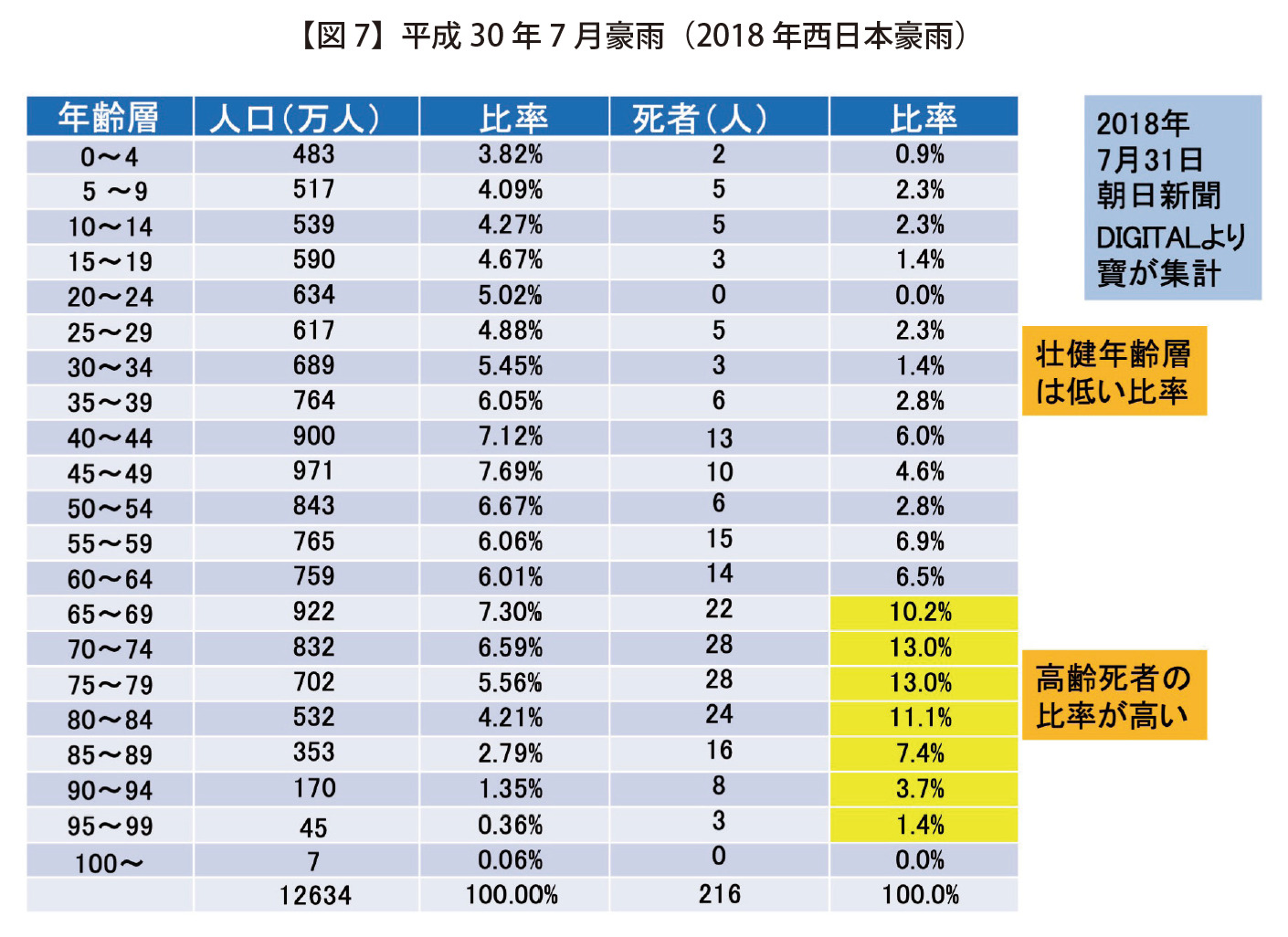

平成30年(2018年)7月に西日本豪雨が発生した。広域の豪雨・洪水災害となり、死者数が200人超となった。死者数が200人超となったのは、10個の台風が上陸した2004年以来のことだった。ただし、今回は、単独事象で200人超なので、その意味では史上最悪の豪雨・洪水災害となった。その時、倉敷市ではハザードマップと同じくらいの面積が浸水した。インタビューに答える西日本豪雨の被災者の声としては、「ハザードマップの存在を知らなかった」、「知っていたけど、まさか自宅が・・・」などが多かった。ハザードマップを確認することの大切さを教えられた。

福祉施設の防災事例

2018年7月31日付朝日新聞DIGITALに、平成30年(2018年)7月に発生した豪雨(西日本豪雨)で亡くなった方のお名前と年齢が書いてあった。亡くなった216人を5歳ごとに分類し、その年齢層の人口と死者数を対比させて表にしたのが図7である。右から2つ目のコラムが亡くなった216人を年齢別に分類したもの。左から2つ目のコラムはその年齢層の全国の人口である。西日本豪雨での年齢層別の死者数を全死者数216人で割った比率が右端の数字である。例えば、西日本豪雨で亡くなった65歳~69歳の死者数22人の全死者数における割合が10.2%である。65歳~99歳までを黄色でハイライトしているが、高齢者の比率が高いことが分かる。65歳~69歳の人口の全体における比率が7.3%であるのに対して、死者の比率は10.2%と高いことが分かる。西日本豪雨で亡くなった方は高齢者の比率が高い。

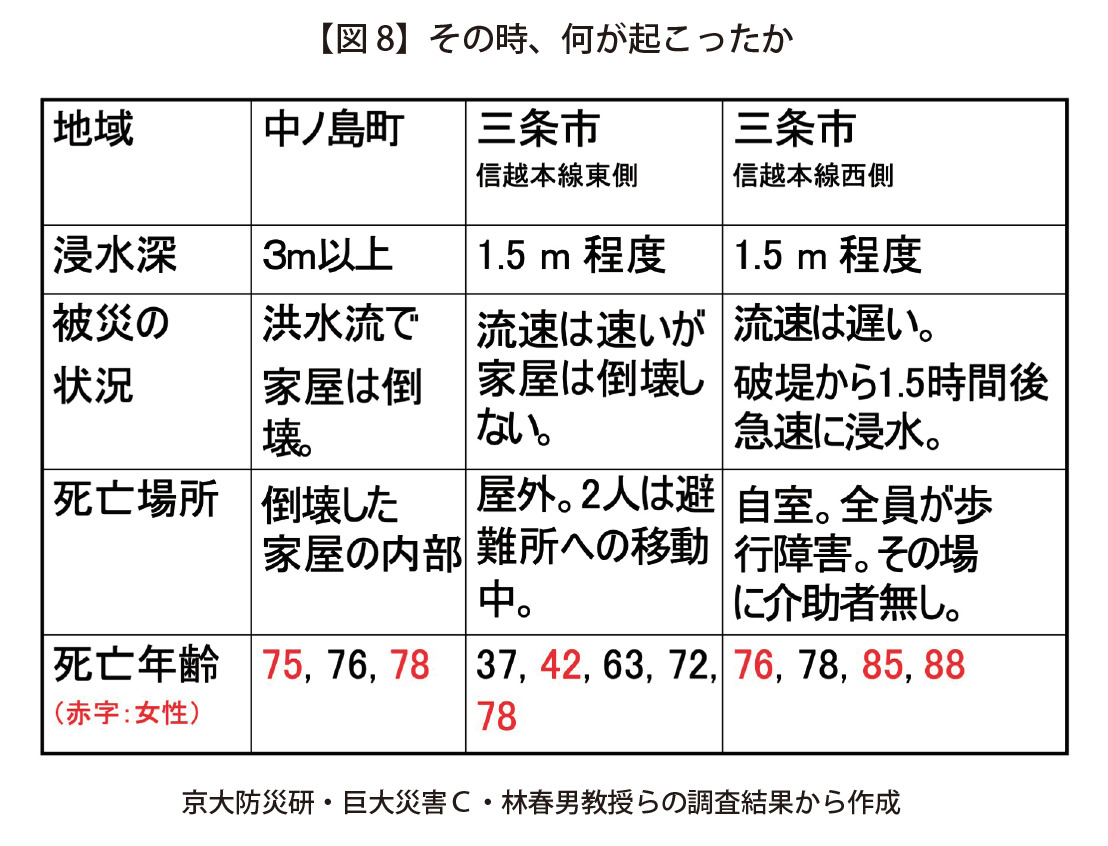

2004年7月に新潟で洪水が発生した。図8はその時に何が起こったかを表したものである。中ノ島町は浸水深3m以上で、洪水流で家屋が倒壊した。75歳の女性、76歳の男性、78歳の女性が倒壊した家屋の内部で亡くなった。三条市の信越本線東側は浸水深1.5 m程度、流速は速かったが、家屋は倒壊しなかった。しかし、屋外で死者が発生した。37歳の男性と42歳の女性の2人は避難所への移動中であった。避難のタイミングが悪かったということになる。三条市の信越本線西側も浸水深1.5 m程度で流速は遅かったが、破堤から1.5時間後急速に浸水した。全員が自室で亡くなっており、全員が歩行障害であった。その場に介助者も家族もいなかった。防災と福祉の連携が必要であることを教訓として示している。

このことと関連して、福祉施設の被災事例を紹介したい。1998年8月の福島県西郷村土石流、2004年の台風23号による兵庫県豊岡市洪水、2010年の豪雨災害による鹿児島県奄美大島洪水、2011年3月は東日本大震災の津波により岩手・宮城・福島で17施設が被災した。2016年台風10号による岩手県岩泉町洪水、2018年の西日本豪雨災害による18高齢施設の入所者470人が死亡した。

国土交通省が要配慮者利用施設における自衛水防の必要性ということで対策を打ち出した。要配慮者利用施設は空いた土地、すなわち川沿いの土地、山裾の土地に建てられることが多い。つまり、災害に対して脆弱な土地に建てられていることが多いと言ってよい。要配慮者利用施設の管理者には災害に対して脆弱な土地に立てられていることを知らせ、また様々な災害発生事例を示して注意を促している。

情報社会・超高齢社会の防災・減災

情報社会・超高齢社会における防災と減災について述べたい。2004年に発生した新潟洪水の事例を再度取り上げたい(図8)。この時は、12人が死亡したが、そのうち1人が63歳で、9人が70歳以上であった。自宅に介助者も家族もいないいわゆる「寝たきり老人」が自室でおぼれ死ぬという悲惨な事例であった。若い2人は、自動車で避難のため移動中に被災した(情報伝達・避難勧告の的確性・適時性が問われる事例となった)。また、防災と福祉の連携の必要性が見いだされた。防災と医療、公衆衛生の連携も必要であることが教訓となった。

熱中症は熱波災害

高齢者の犠牲者が多い問題として、熱中症の問題がある。わが国では毎年1000人以上が熱中症で死亡している。2010年は1,731人、2015年は1,581人死亡した(ガベージニュース2020月10月6日付)。高齢者が死亡すると、体力が落ちていたために暑さで死亡したのだと健康問題で済ましてしまうことが多い。発生地域ごとの死者数が1人~2人であることや、建物の倒壊や停電が発生するわけではないことから、災害事象として捉えられにくい。しかし、熱波が来なければ高齢者が熱中症で死亡せずに済んだのであるから災害と言ってよい。隠れた自然災害と言ってよい。特に高齢者が亡くなる事例が多い。

2018年に日本で初めて「熱波災害」と伝えられた。通常は、「熱中症」として健康問題として取り扱われている。冬の寒波の場合も同様に災害として扱うべきである。

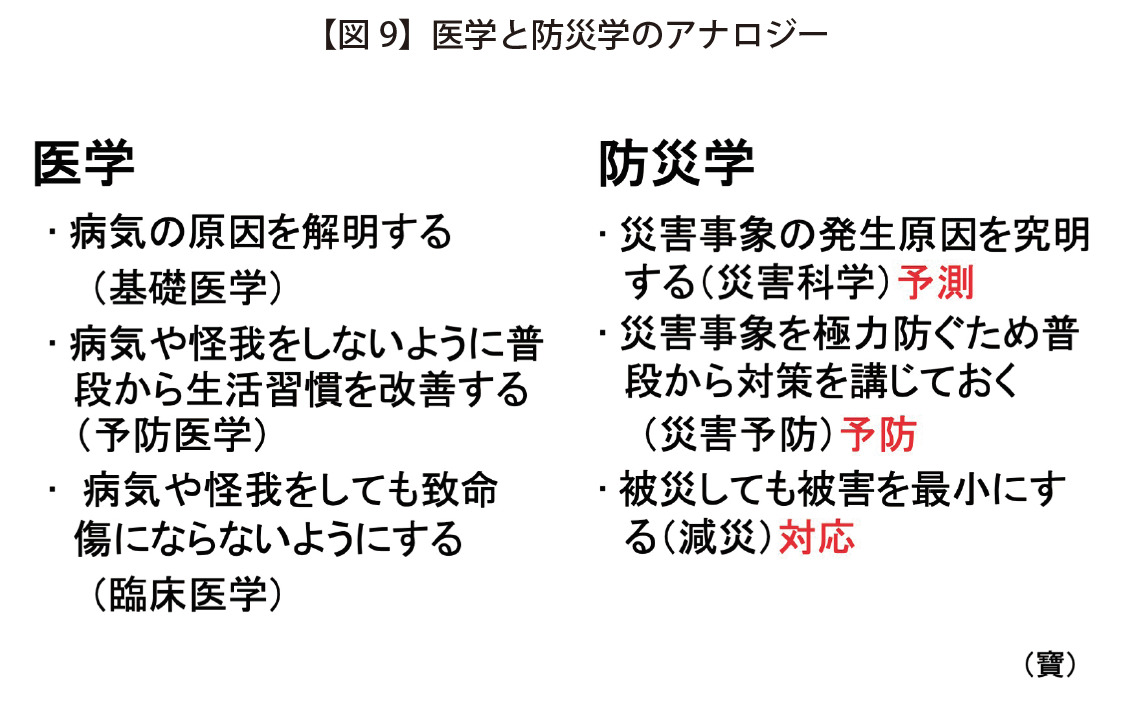

医学と防災学のアナロジー

医学と防災学のアナロジーについて述べたい(図9)。医学において、病気の原因を解明する基礎医学に対応するのが防災学においては災害科学である。災害科学には地震学、火山学、気象学、水文学が含まれる。すなわち「予測」の分野と言える。

病気や怪我をしないようにふだんから生活習慣を改善する予防医学に対応するのが防災学においては災害予防である。災害予防は災害事象を極力防ぐためふだんから対策を講じておくものである。土木工学や様々な情報システムを整備することやハザードマップを提供することも災害予防に含まれる。すなわち「予防」である。

医学において、病気や怪我をしても致命傷にならないようにするのが臨床医学である。臨床医学に対応するのが防災学における減災である。減災は、被災しても被害を最小にすることである。すなわち「対応」である。医者は人のお医者さんであるのに対して、防災に携わる者は地球または地域のお医者さんと言って良いのではないか。

予防の重要性

予防医学の重要性については従来から言われ続けてきた。「1オンスの予防薬は1ポンドの治療薬(prevention)に値する」と言われる。つまり備えあれば憂いなしということである。ちなみに、1オンスは1/16ポンドである。自然災害に対しても予防することが重要であると言われるようになった。京都大学防災研究所も災害を予防する科学が重要であるとして、Disaster Prevention Research Instituteという名称を1951年に付けたのだと思う。

しかし、最近の教訓では、備えていてもやられることがある。「安全神話」に基づいた備えでは困る。

3. 無謬主義とリスクマネジメント

安全な〇〇〇だから安心して〇〇〇できる

一般に、安全な水だから安心して飲める、安全な場所(国)だから安心して住める。しかしながら、確実な証拠や裏付けがないにもかかわらず、絶対に安全だと信じられていることが多いのではないか。いわゆる「安全神話」だが、「安全神話」は迷信や錯覚とも言える。安全が保たれている時はこの言葉は使用されず、崩れた時に使用される。省庁によっては人々をまず安心させたいということで「安心安全」と言うことがあるが、防災の専門家としては、「安心安全」ではなく「安全安心」と言わなければならない(図10)。

無謬主義

日本は大日本帝国時代から中央集権体制であり、無謬主義の考え方でやってきた。無謬主義を「はずであるマネジメント」と呼んでいる。

「先生」は間違いを冒さないはずである。防災施設はちゃんと稼働するはずである。操作員は完璧に働くはずである。つまり人為災害はない。事故は起こらないはずである。起こってもそれは想定外である。つまり、無謬主義は責任逃れの考え方である。無謬主義は「リスク」を考えないで済むようにしてきた考え方だとも言える。

リスクマネジメント

それに対して、リスクマネジメントは、あらかじめどのようなリスクがあるかを想定し、対策を立てておく考え方である。つまり、先生だって間違う。防災施設が稼働しないこともある。誤操作もあり得るし、想定を超える災害が発生する場合もある。人為災害は起こりうる。事故を受容しなければならない場合もある。受容できない理不尽な事故は起こしてはならない。あらゆる状況と確率を想定して、責任の分担、合理化をしていく必要がある。「リスク」に向き合う必要がある。しかし、実際にはリスク評価は難しいのである。

仙台防災枠組

2015年3月に国連防災世界会議が仙台で開催された。その時、仙台防災枠組(SFDRR)2015-2030という国際合意が策定された。地方、国、地域およびグローバルレベルで、国家によるセクターごと、およびセクター横断的に、焦点を絞った行動が必要であるとして、以下の4つを優先分野と定めた。

1. 災害リスクの理解

2. 災害リスクを管理する災害リスク・ガバナンスの強化

3. 強靱性のための災害リスク削減への投資

4. 効果的な災害対応への備えの向上と、復旧・復興過程における「より良い復興(Build Back Better)」

仙台防災枠組以前は、被災した場合、以前の状態への復旧しかできなかったが、仙台防災枠組以降は、以前の状態への復旧だけでなく、さらに以前よりも良い状態への復興をしてもよいということになった。以前は、全国の納税者の税金を使用してできるのは以前の状態への復旧まで(「焼け太り」を許さない)という考え方が主流であったが、同じような災害が発生した場合に、再び被災しないように、被災しても減災できるように、以前の状態への復旧だけでなく、さらに以前よりも良い状態への復旧をしようというBuild Back Betterという考え方が定着しつつある。

災害リスク

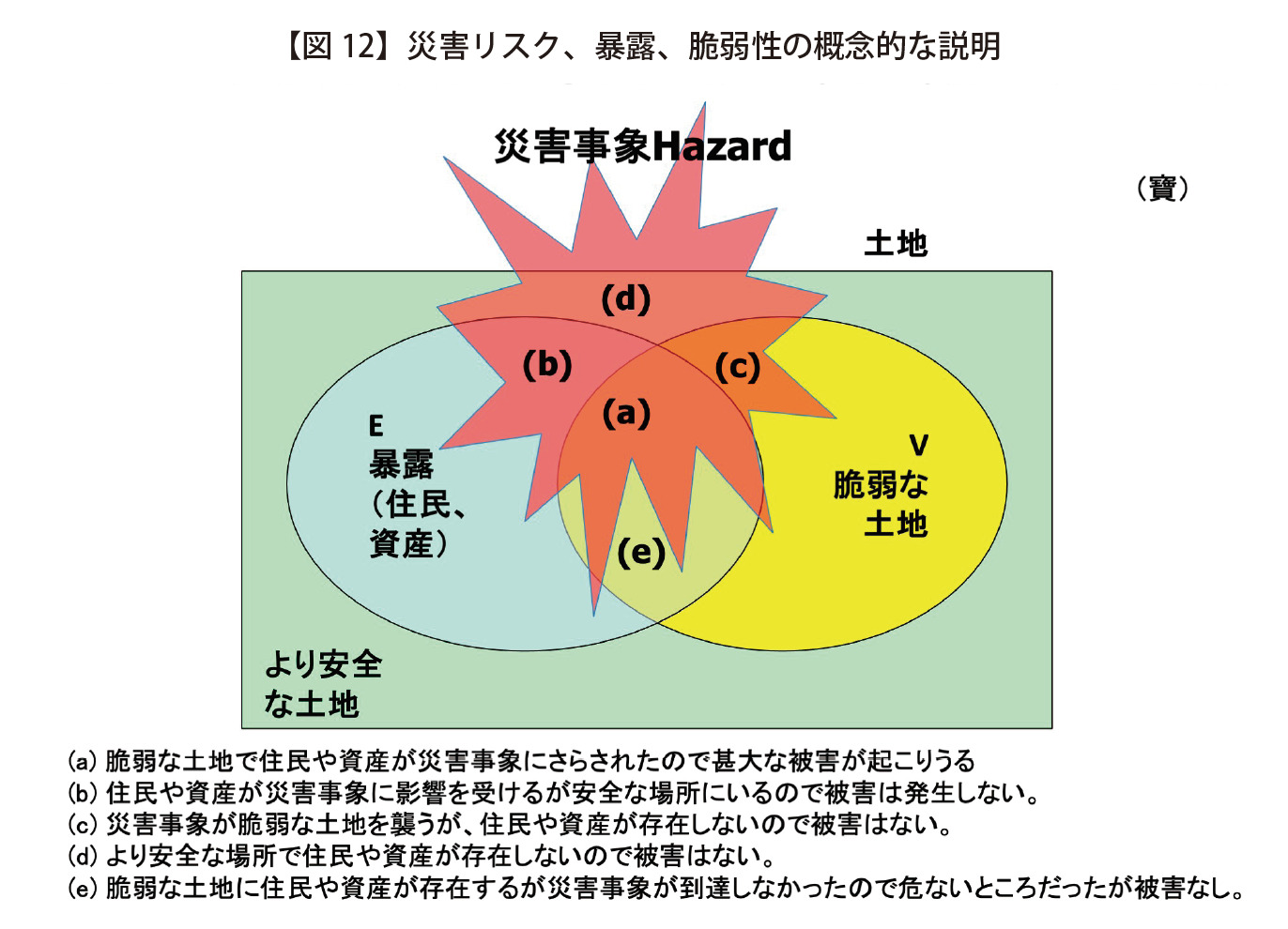

災害リスクとは何か。災害リスクを概念式に表すと、下記のようになる(図11)。

DR = [H]×[E]×[V]/[C]

DRは、災害リスクである。Hはハザード(hazard、災害原因事象)のことで、具体的には、地震、台風、洪水、地すべり、火山噴火等があげられる。Eは暴露、つまり被災可能者・被災可能物である。英語ではexposureである。具体的には、住民、資産である。Vは、脆弱性、つまり人間および社会の弱いところである。英語ではvulnerabilityである。Cは対策、つまり様々な対策をしてハザードを抑えたり、住民を移動させたり、脆弱性を低めたりすることである。ハザードマップを住民に広めて住民の災害に対する知識を高めておくと脆弱性が低くなる。予測、警戒システム、ハザードマップ、保険などが含まれる。英語ではcountermeasuresである。例えば、甚大な被害をもたらしうる津波が無人島に来ても、Hのハザードとしては津波という事象があるが、人も資産もなくEの暴露がゼロなので、災害リスクはゼロになる。

災害リスクを軽減する対策としては次のものが考えられる。公共投資によるリスクの予防・軽減、都市計画・土地利用計画によるリスクの回避、保険や補償によるリスクの移転、地域防災計画によるリスクの予防・軽減、緊急対応である。

土地という観点から災害リスク、暴露、脆弱性の概念的な説明を行ってみたい。図12のVは脆弱な土地である。Vを除いた所はより安全な土地である。Eは暴露、つまり住民や資産を表している。そこに、災害事象、つまりHazardが発生する。すると、(a)~(e)の5通りの異なった結果に至ると考えられる。

(a)では、脆弱な土地で住民や資産が災害事象にさらされたので甚大な被害が起こりうる。(b)では、住民や資産が災害事象に影響を受けるが安全な場所にいるので被害は発生しない。(c)では、災害事象が脆弱な土地を襲うが、住民や資産が存在しないので被害はない。(d)では、より安全な場所で住民や資産が存在しないので被害はない。(e) 脆弱な土地に住民や資産が存在するが災害事象が到達しなかったので危ないところだったが被害なしとなる。以上、ExposureとVulnerabilityとHazardを図12のように図示して解釈することができる。

改良前と改良後のハザードマップ

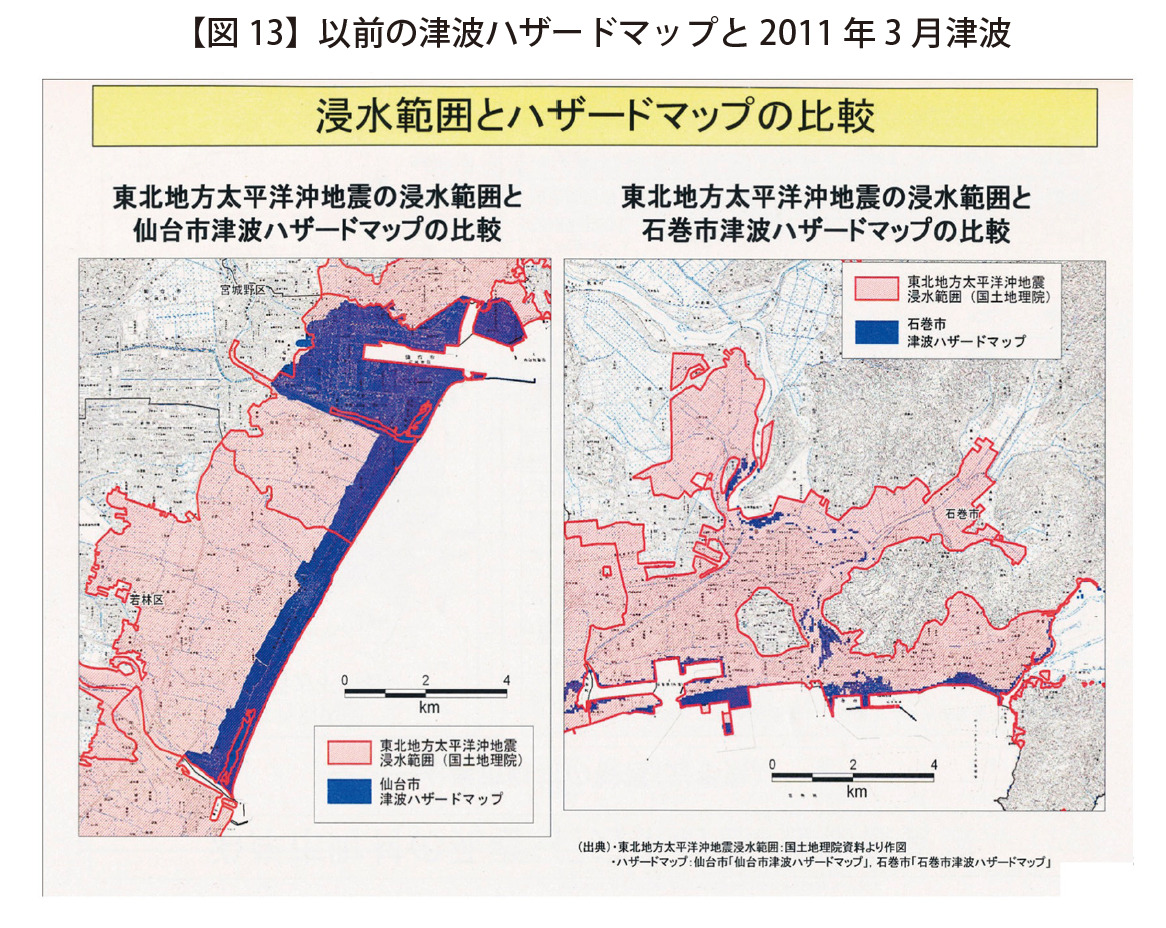

図13は、2011年3月以前の津波ハザードマップに東日本大震災で実際に浸水被害に遭った範囲を重ねたものである。図13の左側は仙台市、右側は石巻市である。紫色の部分が東日本大震災発生以前に津波ハザードマップの範囲に指定されていた地域である。赤色の部分は実際に浸水被害に遭った範囲である。この図で分かるように、仙台市も石巻市もハザードマップの範囲を大きく超えて巨大な津波が襲ってきた。まさか自分の住むところまで津波が来るとは思わなかった住民が多かった。

図14は東日本大震災以降に改定されたハザードマップである。レベル1の津波はオレンジ色のところまで来ると予想している。レベル2の津波は黄色のところまで来ると予想している。図14の緑色の家の形をしたマークが津波シェルターや避難所の場所を示している。そして、図14のハザードマップの中央に見える青色の線は高速道路を示し、津波発生時の避難路にもなるし、レベル2の津波のバリアー(防波堤)としても機能する。オレンジ色の線は県道であるが、レベル1の津波発生時にバリアーの役割を果たすと期待されている。どこまで津波が来るかを示すだけではなく、ハザード(津波)に対してどう対処したら良いかを示すハザードマップに改良されたと言ってよい。

東日本大震災時の仙台での津波の場合、巨大津波が、より安全な土地と思われていた土地でも甚大な被害をもたらした。仙台におけるハザードマップの事例から、ハザードマップは危険性を内包していることが教訓として得られた。まず、ハザードマップで範囲を指定すると、住民には範囲外の地域は安全なのだと余計な安心感を与えてしまう。ハザードマップには想定を超える津波が襲ってくる可能性があることが隠されているのだ。

ハザードマップの改定で、震災後に次の改良点があった。一つは、異なるハザードレベルでの対応を示したこと、もう一つは日本語版のみでなく、英語版もできたということである。日本を旅行する旅行者を含めて、日本語の分からない外国人への対応ということで評価できる。

1999年および2014年に発生した広島の土砂災害について述べたい。まず、1999年に発生した広島の土砂災害であるが、6月29日に広島県を中心に32人が亡くなり101戸の家屋が崩壊した。これは、その直前に50 mmから200 mm という豪雨が発生したことに起因する。

この災害を契機として、日本政府は土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)を策定した。これにより、地方自治体はがけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の発生するおそれがある区域を指定し、警戒避難態勢の整備や開発行為の制限など土砂災害の防止のための対策の推進を図ることとなった。

次に、2014年に発生した広島の土砂災害について見ていきたい。2014年8月19日、20日に、1999年と同じような土砂災害が生起した。死者は74人で133戸の家屋に被害が出た。この地域は、風化花崗岩(マサ土)による地質で崩れやすい。3時間のうちに200 mmもの豪雨があった。多くの住民が眠っている午前3時に豪雨が発生して、土石流が発生した。図15は安佐南区八木地域の洪水ハザードマップの一部である。広島市のHPからダウンロードできるものの一部を切り取ったものである。図の紫色のところは浸水深が深いところである。濃い青色のところもかなり浸水するところである。赤丸が災害の避難場所だが、浸水場所である濃い青色のところに避難所がいくつもあることが分かる。地震の時にはこれらは避難場所として有効だが、洪水の時には有効でない。

図15中、茶色の三角形と尻尾のような線が付いた印を施した場所がいくつも見えるかと思う。1999年の災害を契機に策定された土砂災害防止法によって示された土砂災害警戒区域であり、その区域内に住居が多数存在しており、2014年の豪雨による土砂災害発生時はそこで多くの民家が被災した。

実は、この地域は1960年代から宅地開発が盛んだった。1965年に土地を購入した住民は「郊外でどんどん土地が造成され、早く買わないと自分たちの土地がなくなると思った。1坪5,500~9,500円で山側の土地になるほど安く、50坪の土地を30万円(当時)で買えた。」と述べている。行政や業者は脆弱な土地の開発を進めてしまった。当時は土砂災害防止法がなかったのである。

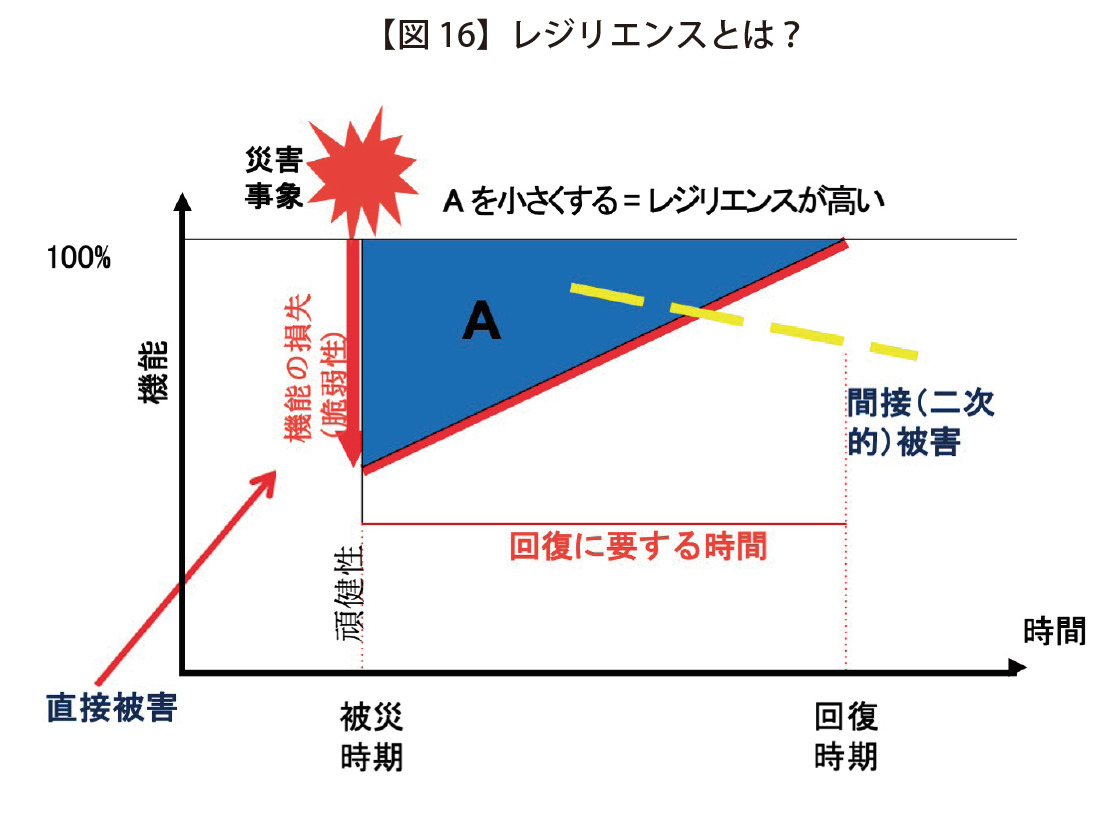

レジリエンスとは

最近、レジリエンスという言葉をよくお聞きになるかと思う。resilienceは名詞で、形容詞はresilientである。辞書で意味を調べると、1. 弾力、弾性、復元力。2. 回復力、立ち直る力、快活さとある。レジリエンスを災害に当てはめると、いったん負の状態に陥っても、すぐに正の状態に回復する力、災害に遭っても、被災前の状態に戻る力ということになる。防災・減災分野では、resilient society に対して「強靭な社会」、「しなやかな社会」という言葉を使っている。レジリエンスの高い社会を目指すべき、というのが大方の合意するところである。

図16はレジリエンスを図に表したものである。横軸が時間を、縦軸が都市の機能や会社の機能を表している。災害が発生すると、それらの機能が損なわれる。そして、回復に向かうが、回復に要する時間が短いと、青色の三角形が小さくて済む。つまり、Aと書いた青色の三角形が小さいとレジリエンスが高いということになる。青色の三角形は間接(二次的)被害を意味する。

頻度・被害と様々なリスクマネジメント

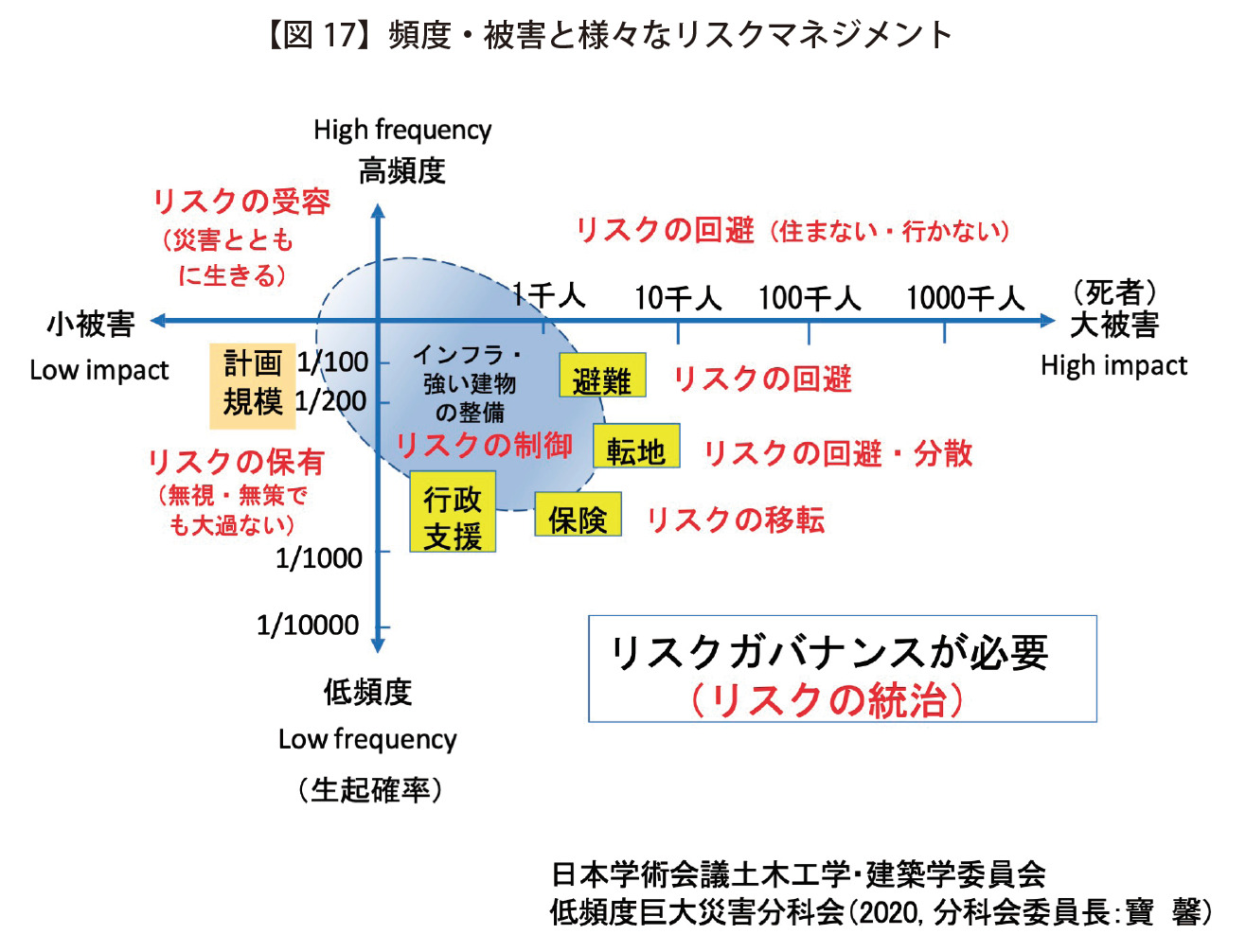

頻度と被害と様々なリスクマネジメントの相互関係について考えてみたい。図17の横軸は被害者数を表し、縦軸は災害の頻度を表している。横軸は、右に行くほど死者数が多くなる。縦軸は、上に行くほど高頻度、下に行くほど低頻度である。

低頻度の巨大災害に対しては、市民個人やコミュニティーだけでは災害から身を守ることはできない。したがって、行政支援が必要になる。さらに、保険、転地、避難を行ってリスクの回避、分散、移転が必要になる。

近年、特別警報が気象だけでなく、地震の場合でも発せられている。特別警報が発出されたら、直ちに避難行動を取らなければならない。

逃げるか、留まるかの判断をすることも非常に難しい。なぜなら、必ずしも逃げたらよいというわけではないからである。タイミングがずれた場合には、自宅や建物の2階や3階に留まること(垂直避難)が望ましい。

情報社会、超高齢社会における防災・減災について述べてみたい。災害時、高齢者の自助には限界がある。高齢者は素早く動けないし、最新の情報機器を使うこともできず、介助が必要だからである。したがって、共助、公助をさらに充実する必要がある。高齢者のためにも、防災情報が満遍なく公平に伝わる仕組みが必要である。ハイテクのみならずローテクも有用である。例えば、インターネットよりも半鐘・サイレンなどを使用することが緊急時には有用である。

津波てんでんこ

「津波てんでんこ」という言葉を聞いたことがあるかと思う。これは津波が来たら、てんでんばらばらに逃げろという教えである。これは、自分の命は自分で守るという自助の教えである。これは、自分が逃げると他人も追随するということで、他者の誘導の意味もある。家族や友人も自助をするから、他人をかえりみず自分だけが逃げても、自分勝手な避難ではないのだということがお互いに了解できる。不幸にして自分だけが生き残った場合でも自責の念から解放され、生存者の納得も得られる。しかし、要介護者をどうするか、という問題は残っている。

稲むらの火

稲むらの火というエピソードがある。濱口梧陵(1820-1885)という醤油商人のエピソードである。濱口梧陵は紀伊国有田郡広村(和歌山県広川町)に住んでいたが、安政元年(嘉永7年)11月5日(1854年12月24日)に安政南海地震の津波が襲った。その時、濱口は自分の田の藁に火をつけて避難誘導した。機転を利かして村民に災害情報の提供をしたのである。

その後も、防潮堤の構築に私財を投じ、住民の雇用・定着を図り、同時に大規模防災工事を完成した。彼の造った防潮堤や防災設備のおかげで、88年後の1946年に昭和南海地震で起きた津波の被害を軽減することができた。濱口の功績を記念して、11月5日は「世界津波の日」に制定された(2015年国連総会)。日本の事例が世界の防災においても知られている。

自助・共助・公助

最後に、自助・共助・公助について述べたい。自分の命は自分で守るというのが人生の基本である。そして、地域においては地域コミュニティーの再構築が必要になる。共助、つまり相互扶助の精神の涵養が重要である。しかし、忘れてはならないのは、超高齢社会では、公助が重要であるということである。老人に敏速・適確なアクションを期待するのは無理だからである。また、複雑社会では、公助が重要である。個人では分からない、対応(自助)できない複雑・複合事象が、特に大都市では頻発しているからである。一時期、「自助・共助」を強調しすぎた。「公助」としてすべきことは何なのか、再考が急務である。

(本稿は、2021年3月19日に開催したICUS懇談会(オンライン)における発表を整理してまとめたものである)