1.はじめに 多発する地域紛争

世界中の視線がロシア・ウクライナ戦争とイスラエル・パレスチナの紛争に注がれている。“2つの戦争”という言葉もよく使われる。しかし、世界の現実は遙かに厳しい。国連は昨年1月、世界の紛争水準が第2次世界大戦終了後最高値に達したと発表した。またスウェーデンのウプサラ大学とノルウェーのオスロ平和研究所の共同研究では、2022年に世界中で55の武力紛争が発生、また戦闘の平均期間は8~11年とそれまでより30%程長くなっているとして国連の報告を後押ししている。

アフリカではスーダンなど各地で紛争が多発、ウクライナに近いコーカサスでもアゼルバイジャンとアルメニアが衝突、さらに東南アジアのミャンマーではロヒンギャの迫害や難民問題に加え、国軍によるクーデターも発生あい事態は内戦へと悪化している。我々は遠隔地での二つの戦争に目を向けるだけではなく、日本が位置するアジア、しかも日本と深い関係を持つ国ミャンマーでいま起きている紛争についても、深い関心と注意を払わなければならない。

2.クーデター後も混乱続くミャンマー

ミャンマーでは2021年2月の軍によるクーデターで、10年近く続いた民主政が崩壊した。クーデターが起きた当初、世界はミャンマーに関心の目を向けたが、その後、ロシアのウクライナ侵略や中東・ガザ紛争の発生で、ミャンマーへの関心は薄らいでいった。

そのようななか、クーデターから早くも3年目を迎えるが、軍と民主派、それに少数民族の武装勢力の三つ巴の争いへと事態は複雑かつ悪化の様相を深めている。ロヒンギャへの迫害問題や自治を求める少数民族と政府・軍の対立も未解決のままで、国内秩序の回復や民主政への復帰は目処が立たない状況にある。対外面では、軍は欧米など国際社会との対立、孤立化を深め、国際機関やASEANの仲介努力も実を結んでおらず、一方で中国の関与介入が強まりつつある。かように先行きの見通せないミャンマーの情勢について分析・考察するとともに、今後の対ミャンマー政策を考えたい。

3.ミャンマーという国

ミャンマーは、イ ン ドシナ半島西部に位置する共和制国家。中国、ラオス、タイ、バングラデシュ、インドと国境を接する地政学的に重要な場所に位置する。国土面積は約 68万 平方 km(日本の約 1.8倍)で、気候は熱帯または亜熱帯に属す。人口は約5700万人で、ビルマ族が約70%を占め、そのほかシャン族、カレン族、カチン族など135の少数民族が居住する。植民地時代、この国を統治していた英国が分断統治政策を採ったこともあり、ビルマ族と少数民族の関係は今も非常に悪い。宗教は、国民の約 9 割 が敬虔な仏教徒。主要産業は農業で、ルビー、サファイア、翡翠など宝石の産地としても知られ、カチン州の山岳地帯は高級チーク材の産地。また天然ガスは東南アジア第 3位の理蔵量を誇る(図1参照)。

4.ミャンマー民主化までの道程

ミャンマーは1948年、ビルマ連邦としてイギリスから完全独立を果たし、1951年の独立後初の総選挙でウ・ヌー政権が誕生する。しかし62年にネ・ウィン将軍がクーデターを起こしBSPP(ビルマ社会主義計画党)による一党独裁体制を敷いた。その後、1988年の民主化運動でネ・ウィン体制は崩壊、反政府勢力によるゼネストやデモが全国に拡大した。そのため軍のクーデターが起こり、ソウ・マウン国防相兼参謀総長を議長とする国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握する。この軍事政権は当初、民主化に向けた総選挙の実施を約したが、89年の総選挙で最大野党の国民民主連盟(NLD)が圧勝したにも拘わらず政権に居座り続け、NLD書記長アウン・サン・スー・チー氏を自宅に軟禁した。また国名をミャンマー、首都をヤンゴンとビルマ語の表記に改めた。91年にはスー・チー氏にノーベル平和賞授与が発表されたが、軍事政権はその報道を禁じた。

92年にSLORC議長がタン・シュエに交代すると、新憲法制定に向けた国民会議が開かれ、政治犯の釈放やスー・チー氏の軟禁が6年ぶりに解除されるなど軍事政権に政策転換の兆しが生まれた。しかし、念願のASEAN加盟が実現(97年)すると再び強硬路線に戻り、民主化運動への弾圧は続いた。07年には議席の25%を軍人とするなど軍部の権力維持を盛り込んだ新憲法の基本方針がNLD不参加のまま国民会議で決定され、翌年の国民投票で承認された。2010年、軍事政権は民政移管をアピールする狙いから20年ぶりに総選挙を実施するが、参加を拒否したNLDを解党処分とし、政治犯の選挙参加を阻む選挙法を制定させた。総選挙では、テイン・セイン首相が党首を務める軍政直系の政党(連邦連帯開発党)が圧勝、自信を得た軍部は7年半ぶりにスー・チー氏の軟禁を解除した。

2011年、大統領に就任したテイン・セインは民政移管に着手、最高決定機関の国家平和発展評議会(SPDC、SLORCが97年に改組されたもの)を解散し、形式上軍政に終止符が打たれた。スー・チー氏と新政権の対話も実現し、協力し合うことで合意、500人以上の政治犯(民主派)が釈放された。また新聞の事前検閲を撤廃するなど表現の自由も一部だが実現した。為替制度を改革して外資を呼び込みやすくしたほか、少数民族の一部とは停戦協定を結び、治安の安定も図った。

翌2012年の補欠選挙ではNLDが大勝し、スー・チー氏は国会議員に当選、これを受け米国やEUはミャンマーへの経済制裁措置の緩和や一時停止を打ち出した。さらに15年11月の総選挙でもNLDが圧勝し、国会の議席の過半数を獲得。テイン・セインは大統領を退任、16年春NLDの民主政権が誕生し、テイン・チョーが大統領、スー・チー党首は国家顧問兼外相に就任した。

5.NLD政権の誕生

民政移管を受けて諸外国の経済制裁が相次いで解除され、ミャンマーの経済開発と近代化への期待が高まった。ミャンマー政府も民政移管と同時に経済特区法の制定、労働団体法の施行、それに管理変動相場制への移行等数々の経済改革政策を断行、海外企業がミャンマーでビジネス・投資を展開する環境も整備されるようになった。

しかし政治面では、議会で25%の議席を占める軍部が政治の実権を握る構造は変わらず、スー・チー氏は軍部との妥協を強いられ民主化の動きは停滞する。また少数民族の扱いを巡り国際社会の批判が高まった。ミャンマーには多数の少数民族が存在する。西部ラカイン州に居住するイスラム教を信仰するロヒンギャもその一つで、その数は約100万人ともいわれる。政府はロヒンギャをバングラデシュからの移民として扱い国籍を認めず、ミャンマーで多数を占める仏教徒との対立・迫害が問題となっている。2017年8月、ロヒンギャの武装勢力が警察施設などを襲撃、政府はこれをテロと断定し、軍や警察による掃討作戦を展開、70万人以上のロヒンギャが隣国バングラデシュに逃れた。

その後、政府はロヒンギャを帰還させることでバングラデシュと合意したが、迫害を恐れて大多数のロヒンギャは帰還しようとせず、現在も難民生活を続けている。国際社会はロヒンギャに対するミャンマー政府の姿勢を非人道的と批判し、軍の意向や国民の反ロヒンギャ感情を踏まえ、政府の対応の正当性を主張するスー・チー氏への失望と反感も強まった。

6.国軍のクーデター

2021年2月1日早朝、民主化が進むミャンマーで軍が政権を奪取するという衝撃的な事件が起きた。軍はスー・チー国家顧問とウィン・ミン大統領のほか与党NLD(国民民主連盟)の幹部ら400人以上を拘束し非常事態を宣言、全権を掌握したミン・アウン・フライン国軍総司令官を議長とする国家統治評議会を設置した。これに対しNLDはスー・チー氏の声明を発表し、事態をクーデターと非難して支持者に抵抗を呼びかけた。

クーデターを起こした2月1日は、前年11月に行われた総選挙後初めての議会が開かれる予定だった。軍の行動は、議会の開会を阻止することに狙いがあった。総選挙ではNLDが改選議席の80%以上を獲得し、国民の圧倒的な支持を得た。一方、軍の流れをくむ野党USDP(連邦団結発展党)は、議席を減らし大敗した。

これは軍にとって予想外の結果だった。スー・チー氏の政権は発足後、必ずしも大きな成果を上げておらず、前回よりも議席を減らすものと踏んでいたからだ。選挙結果に不満な軍は、有権者名簿に数百万人に上る名前の重複が見られるなど選挙に不備や不正があったとして、政権側に調査を迫っていた。しかし政権側がこれに応じず、議会を予定通り開会することに決めたため、軍は全権を掌握することで開会を阻止し、NLD圧勝の総選挙の結果を覆そうとしたのである。

クーデターに国民は強く反発し、各地で大規模なデモが相次いだ。業務をボイコットして抵抗意志を示す「市民不服従運動」(CDM:Civil Disobedience Movement)が全土に広がったが、軍は実弾を発砲してこの抗議運動を弾圧した。NLDの議員や民主派で構成された連邦議会代表委員会(CRPH)は軍に対抗して国民統一政府(NUG)の樹立を宣言、民主派の一部は武器を取り抵抗を続けたが、軍はこれも圧倒的な武力で抑え込んだ。クーデター後の3か月間で769人が死亡、4766人が拘束された。軍は秩序回復後改めて公正な総選挙を実施し、勝利した政党に権限を移乗すると約したが、選挙をすれば再びNLDが圧勝するのは明らかであり、再選挙を先送りし、民主派勢力を抑え込んでNLDを解体に追い込もうとしている。

7.武装化少数民族と民主派の連携

軍と民主派勢力の対立に加え、自治を求め、長年政府や軍と内戦を続けてきた少数民族の武装勢力の動向も大きな焦点となっている。多民族国家のミャンマーには、およそ20の少数民族の武装勢力があり、その半数は2015年以降、政府と順次停戦し、和平協議を続けてきた(1)。しかしクーデター後は軍を批判し和平協議に応じず、弾圧を逃れてきた市民を匿う勢力も出てきた。NUGはこうした武装勢力に共闘を呼び掛け、少数民族の下で武装訓練を受けるZ世代の青年らも出てきた。軍はデモ隊に加勢して軍の拠点を攻撃した少数民族カレン族の武装勢力を空爆し、一時数千人が国境を越えてタイに避難する事態となるなどミャンマーは民政移管以前の状態に戻ってしまった。

事態を鎮静化させるため、東南アジア諸国連合(ASEAN)が仲介に乗り出した。5月には軍トップのミン・アウン・フライン総司令官も参加してASEAN緊急首脳級会議が開かれ、暴力の即時停止や全ての当事者による対話、ASEAN特使による仲介、特使と全当事者の面会実施など5項目の合意が成立した。だが軍は、この合意を国際社会の批判をかわすためのポーズや時間稼ぎに利用しただけで、何ら事態の解決には至らなかった。ASEANの側にも、クーデターに反対し制裁など強い措置に出られない事情がある。それは内部が対ミャンマー強硬派(インドネシア、マレーシアなど)と融和派(タイ、ラオス、カンボディア、ベトナム)に分裂しているからだ。ミャンマー軍政の最大の後ろ盾として中国が控えているため、中国へ配慮するASENA融和派諸国がASEANの掲げる「満場一致」や「内政不干渉」原則を盾に、ミャンマー問題への積極的関わりを避けようとするのだ。

クーデターによってミャンマー経済は再び低迷に陥り、21年度の経済成長率はマイナス18%を記録、国際的な孤立から抜け出さない限り22年度以降さらなる落ち込みは必至で、ミャンマーは「アジア最貧国」に逆戻りしかねない危機的状況にある。

8.武装勢力の蜂起:少数民族と国軍の対立

さらに昨年10月末、三つの少数民族の武装勢力が「軍の攻撃から国民の命を守り軍事独裁政権を終わらせる」との声明を出し、軍に対し一斉蜂起に出た。三勢力とは、東部シャン州を拠点とする「ミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA)」と「タアン民族解放軍(TNLA)」、それに西部ラカイン州に本拠を置く「アラカン軍(AA)」で、クーデター前から互いを“兄弟同盟”と呼び連携を強めていた。10月27日、まず東部シャン州の二つの勢力が軍に対する攻撃を一斉に開始し、幾つかの町や大小400を超える軍の拠点、さらに貿易に不可欠な中国沿いの国境検問所などを奪い取った。次いで西部ラカイン州でアラカン軍も攻撃を開始し軍に打撃を与えた。攻撃を始めた日付に因み「1027作戦」と呼んでいる(図2参照)。

この蜂起に呼応して各地の民主派勢力も一斉に攻勢に転じ、ほかの少数民族勢力も活動を活発化させ戦闘は全土に広がった。軍は多方面同時対処を強いられ、効果的な反撃と事態の鎮圧が出来ず各地で劣勢に立たされている。1月にはシャン州コーカン自治区の中心地ラウカイにある国軍地域司令部がMNDAAの攻撃を受けて陥落した。前線では軍兵士の投降が相次ぎ、41万人強とされた兵士は半分程度に減少したとの報道もある。軍は部隊の追加動員を始めるとともに、主要都市への戦闘の波及を防ぐため防御態勢を強化したが、軍の内部分裂が起きて幹部が解任される事態も発生。戦闘開始から1か月後の11月27日、NUGや少数民族グループなどは軍兵士に降伏を促す共同声明を発表した(図3参照)。

21年2月のクーデター以来、軍は最大の危機に直面している。ミン・アウン・フライン総司令官は昨年12月、異例にも“政治的対話”による問題解決を呼び掛けたが、少数民族側は応じていない。国連人道問題調整事務所(OCHA)によれば、10月の蜂起で新たに60万人以上の国内避難民が発生、クーデター以降の国内避難民は計300万人を超えた。また国民の3人に1人に当たる1860万人が人道支援を必要としており、その数はクーデター前の約19倍。OCHAは人道支援のため9億9400万ドル(約1030億円)が必要と見積もるが確保のめどは立っていない。国外に逃れたロヒンギャの人たちの苦境も続いている。

もっとも、武装勢力の蜂起が即ちに軍の支配体制崩壊に繋がるわけではない。軍支配の打倒を目標に掲げる民主派は、これを機に首都ネピドーや最大都市ヤンゴンでも攻撃を仕掛けたい意向だが、少数民族の武装勢力はそれぞれの拠点地域から軍を追い出し自治を獲得することが目的だ。シャン州北部には麻薬密売やカジノの拠点があり、それらの利権確保の狙いもある(2)。両者の思惑は一致していない。そのため泥沼のような内戦状態が長期化するばかりで、市民の犠牲がさらに増えることになる。

9.ロシアへの接近:孤立国どうしの連携

西側諸国からの経済制裁や外国企業の撤退などで苦境に立つなか、ミン・アウン・フライン総司令官はクーデター後の21年6月に続き昨年7月にもロシアを訪問、反欧米で連携するとともに軍事技術や経済協力の強化を懇請した。ミャンマーが数少ない支援国であるロシアと関係を強める一方、ウクライナとの戦争で孤立するロシアも軍によるクーデターを支持する立場を明らかにしている。

クーデター直後の21年3月には首都ネピドーで行われた国軍記念日の軍事パレードにロシアはフォミン国防次官を派遣、同氏はミン・アウン・フライン総司令官との会談で「ミャンマーは東南アジアとアジア太平洋地域全体におけるロシアの戦略的パートナーだ」と述べた。この記念日に本国から政府高官を送り込んだのはロシアだけだった。

またロシアはミャンマーへの武器輸出を拡大させており、ミグ29やスホイ30戦闘機を提供したほか、21年2月には1500万ドル(約16億円)相当のレーダー機器をミャンマーに輸出、同年8月には空機やドローン、ミサイルを迎撃する対空ミサイルシステム「パンツィリ」の新規供与を発表している(3)。さらに軍事訓練にミャンマー軍兵士らを招待するなど軍事交流にも熱心だ。フォミン国防次官は「ミャンマーは信頼すべき戦略的パートナー。軍事・技術面で関係をさらに発展させる準備がある」と語っている。

国際社会から孤立する軍を取り込み、ミャンマーへの影響力を強めることがロシアの狙いとみられ、ミャンマー軍もロシアのウクライナ侵攻を支持している。経済制裁など国際社会の圧力をかわしたいミャンマーにとって、国連安保理常任理事国であるロシアとの関係を維持することは重要な課題だ。ロシアとのパイプを保つことで中国への過度な依存を避けたい思惑もミャンマーにはある。

10.地政的価値の高いミャンマー取り込みを狙う中国

ロシアと同様に中国もミャンマー擁護に回り、安保理は効果的な制裁措置を打ち出せない状況が続いている。中国は国連安保理の常任理事国というだけでなく、ミャンマーとは地続きの隣国だ。一方、ミャンマーはアジアの中でも早い時期に共産中国を承認した国である。また主要輸出品が武器のロシアと比べ、国境を接することや少数民族問題も関わり、中国とはヒト・モノ・カネの全ての面でより深く重層的な関係にある。

軍政当時、民主・人権問題で糾弾され、世界から孤立を深めたミャンマーは中国に接近、中国もミャンマーとの関係を重視してきた。近年も中国は一帯一路政策を武器にミャンマーに接近する動きを強めている。クーデター後の23年5月には秦剛外相がミャンマーを訪問しミン・アウン・フライン総司令官と会談。ミャンマーが「国情に沿った発展の道」を歩むことを支持すると述べ、国軍の政策に理解を示した。

中国にとってミャンマーの地政的戦略的な価値は極めて高いものがある。中国内陸部からミャンマーの領土を南下すればベンガル湾やアンダマン海に至る。このルートを用いれば、米海軍などに牽制されることなく、マラッカ海峡や南シナ海を経ずに中東の石油・天然ガスをパイプラインで中国まで輸送できる。

そのため中国はミャンマー政府との間で、雲南省昆明〜ヤンゴン〜ベンガル湾(インド洋)に面したラカイン州チャウピュ—を高速道路と鉄道で結ぶ「中国・ミャンマー経済回廊」構想を進めているほか、チャウピュ—港とその後背地の開発を目指しチャウピー経済特区を設け、中国国有企業の開発権を得ている。チャウピュ—などの港湾施設使用権を握り中国海軍艦艇を配備すれば、インド洋の覇権を握ることも可能になる(図4参照)。

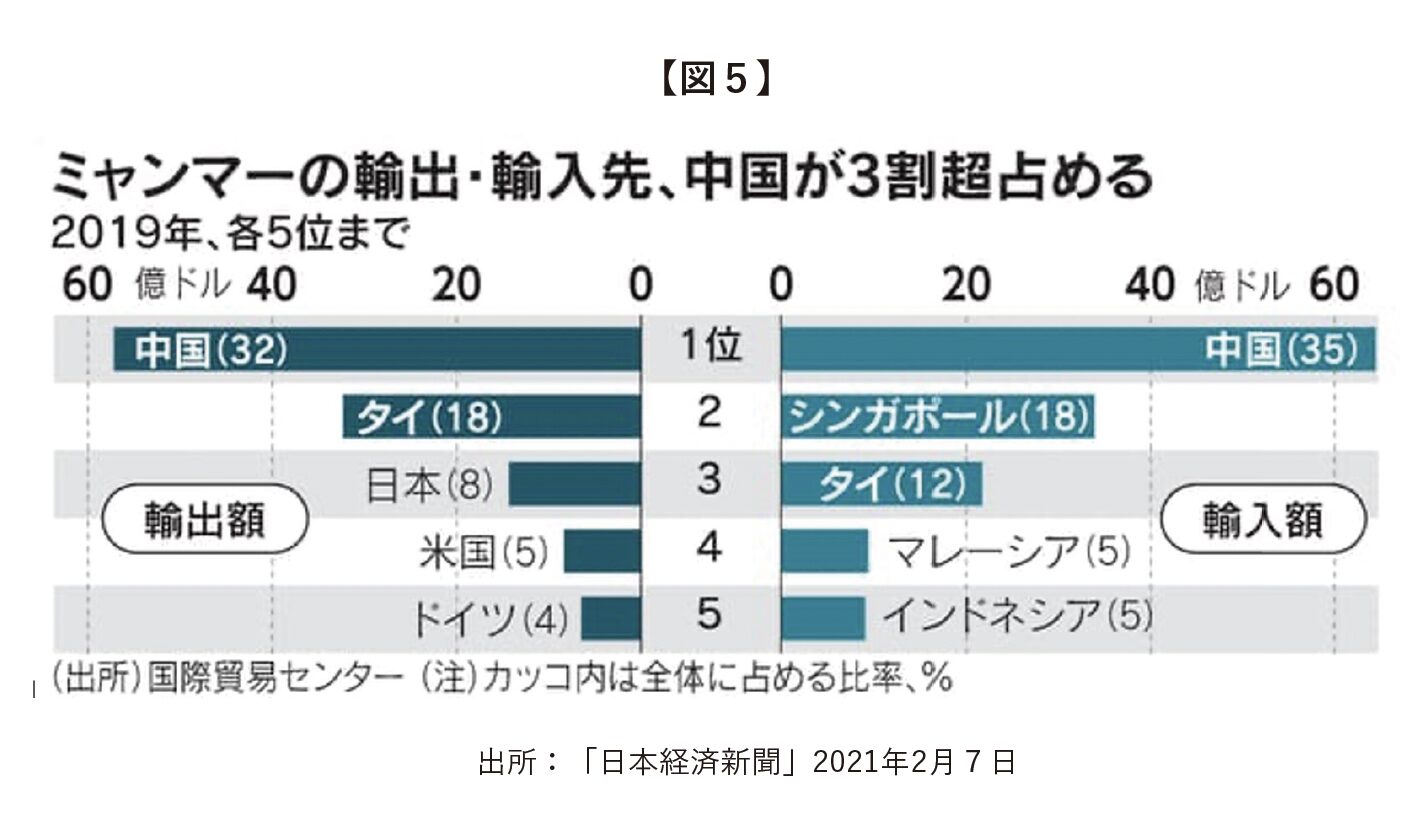

また国境を越えた両国の交易も盛んで、中国はミャンマーにとって輸出、輸入とも最大の貿易相手国だ(図5参照)。さらにミャンマーは地下資源が豊富なことから、中国は翡翠やルビー、金の採掘、銅山などの鉱山開発事業に取り組んでいるほか、内陸部に必要な電力を賄うため、中国はミャンマー北部カチン州ミッソンのイラワジ川水系に発電能力6千メガワットの巨大なミッソン水力発電ダムを建設中である。ミッソンダム以外にもカチン州の二つの川に多数のダム建設を計画している。だが中国の鉱山開発やダム建設事業はミャンマーの自然や環境を破壊するだけでなく、地域住民の意思を無視した一方的な事業活動になっており、地元では強い批判と反発が生まれている(4)。

11.“善意の仲介者”を演じる中国:その思惑と危険性

NLDなど民主派勢力とは距離を置き、軍との関係を重視してきた中国だが、その軍と激しい戦いを続ける武装勢力は中国との国境近くに根拠地を持っている。シャン州の国境地域などは貿易の重要な中継地点だ。そのため内戦や混乱が拡大長期化すれば、戦火を逃れ多数の難民が中国側に流入する恐れがある。国境からインド洋に至る陸路が武装勢力によって遮断されたり交易が滞る危険も出て来る(5)。さらに国境付近での密貿易や麻薬売買、特殊詐欺などの非合法活動を取り締まる必要もある。

そこで中国は国境付近で国境封鎖を想定した大規模な軍事演習を行うなど武装勢力を牽制しているが、一方では、ミャンマー北部山岳地帯に住むカチン族やシャン族などの少数民族に武器や弾薬を提供するなど秘かに支援も続けている。TNLA(タアウン民族解放軍)の広報官は、中国は武装勢力による一斉蜂起の開始前に連携を求めてきたと証言、武装勢力の動きを事前に承知していたことを明らかにしている。シャン州の国境周辺に拠点を置く中国人詐欺グループの撲滅に武装勢力の軍事力を利用しようとしたのである。

また中国は武装勢力と軍との仲介にも動いている。23年12月7日、中国とメコン川流域5カ国による外相会議が北京で開かれた際、ミャンマー軍が外相に任命したタンスエ氏と中国の王毅共産党政治局員兼外相が会談、タンスエ氏は王氏にミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA)、タアン民族解放軍(TNLA)、アラカン軍(AA)の三つの武装勢力との和平仲介を依頼した。これを受け12月14日、中国は「“中国の仲介”で軍と三武装勢力の間で一時停戦や対話の継続などで合意が成立した」と発表した。

だが武装勢力は「全ての目標を達成するまで戦い続ける」と停戦を否定する声明を出し、その後も戦闘は続いた。今年1月3日にはミャンマー北部から飛来した砲弾が隣接する中国南部・雲南省に着弾し中国人が負傷するなど中国の介入は奏功していない。面子を潰された中国はその後も仲介を続け、3回目の協議を経て1月12日、再度の停戦合意が発表された。しかし合意の詳細は詳らかにされず、実際に戦闘が収まるかどうかは不透明だ。

中国は“善意の仲介者”あるいは後見役として、和平仲介の努力を示すことでミャンマー問題に対する中国の存在感を誇示、また平和外交のイメージを世界にアピールするが、現実には内戦に巻き込まれることを恐れ、深く関与することを避けている。少数民族武装勢力と国軍双方とのパイプを維持し、両者の対立を利用してミャンマーを自らの影響下に置くこと、そして欧米の関与を排除する狙いも見え隠れしており、真の平和回復や民主化実現を目指す取り組みとはいい難い。

仮に中国の仲介によって停戦が実現するとしても、それは少数民族武装勢力と軍が戦闘を続ける東部シャン州と西部ラカイン州に限られ、民主派勢力が攻勢を強めてきた北西部ザガイン管区や南東部カヤ—州が含まれる見込みはない。関係が深いが故に、一歩間違えばミャンマーは中国に取り込まれ属国化する危険と背中合わせなのである。

こうした実態を見れば、中国任せではャンマー内戦解決のめどが立たないことは明らかで、民主化の回復も到底望み得ない。しかし他方、欧米諸国はクーデターを起こした軍を批判し制裁を加えるだけで、和平実現のため指導力を発揮する動きは見えない。このままでは内戦はさらなる長期化が予想され、ミャンマー政治の混迷は深まり、戦闘による犠牲者や国内避難民の数は増大の一致を辿ることになろう。ミャンマーの民主政回復と経済復興は遠のくばかりだ。軍が支配する中、中露が影響力を拡大させ、ミャンマーは東南アジアにおける北朝鮮と化してしまう。そしてこの国を自らの勢力圏に収めインド洋への進出ルートを確保した中国は海洋進出を加速させ、西側のシーレーンは危殆に瀕する。そのような事態は食い止めねばならない。

12.深く長い日本とミャンマーの関係

日本とミャンマーは歴史的に長く、しかも良好な関係を築いてきた。国軍の建設にも日本は関わっており、アウン・サン将軍などミャンマー独立の英雄たちは旧日本軍幹部から訓練を受けた経緯がある。この時、日本語を覚えた軍人達が戦後政府の要職につき、閣僚のほとんどが日本語を解した時代もあつた。現在でも日本語は英語に次ぐ人気の外国語で、TV番組や映画など日本の映像コンテンツやアニメ、音楽なども高い人気を集めている。

欧米諸国による経済制裁が続いた軍事政権の時代も、日本はミャンマーを国際社会で孤立させないよう常に「対話」の窓口を開いてきた。孤立したミャンマーが中国に接近、傾斜し、東南アジアにおける中国の影響力が拡大することを懸念したからでもある。政府開発援助(ODA)についても1988年の民主化運動弾圧以降、大型インフラ整備などの円借款は凍結したが、貧困層支援等に限定した人道支援(=無償資金協力)は継続させてきた。

さらに民主化の進展に伴い、政府はODAによる「経済協力」に加え、「人的交流」や市場経済の促進支援や投資促進などの「経済関係強化」、それに「文化交流」の4分野で協力を深化させていく方針を打ち出した。ODAでは、2012年のテイン・セイン大統領来日に際し、野田首相(当時)が25年ぶりに円借款再開の方針を伝達、過去の円借款の延滞債権 3千億円の放棄も確認した。また経済関係の強化では、ヤンゴン郊外に位置するティラワ河川港後背地周辺の開発とインフラ整備をめざすティラワ経済特区の事業を進め、多数の日本企業が進出している。

13.日本の採るべき対ミャンマー政策

そうしたなか、21年に軍のクーデターが勃発。欧米諸国は相次いで経済制裁措置を再開させたが、日本政府はODAの新規案件の採択を当面停止する検討に入ったものの制裁は打ち出さず、これまでの軍とのパイプを活かし、国際社会の懸念を伝え冷静な対応を呼びかける対話路線を維持している。だが、民主派勢力は軍に対する日本の姿勢は曖昧だと強く批判、経済支援の継続は軍に経済的利益を与えるとしてODAの完全停止や経済制裁の実施を求めている。

日本はミャンマーにとって最大の支援国である。その日本が経済的な支援や協力を取り止めれば、ミャンマー経済に与える影響は甚大であり、軍が中国への接近や依存を深めてしまうことを日本政府は危惧している。しかし、泥沼のような内戦が続く限り、ミャンマーは益々世界から孤立し、その間隙を突いて中国が進出を強めるばかりだ。いまのままの曖昧な政策を続けても軍の姿勢は変わらずミャンマーへの中国の影響力拡大を阻むことも出来ない。そればかりか民主派からの批判を増大させ、ミャンマー国民の対日信頼感低下を招き、我が国のナショナルブランディングを傷つけるばかりだ。

欧米各国がウクライナ戦争や中東の紛争処理に関わり、東南アジアの紛争に関心を失っている現在、同じアジアに属す日本こそがミャンマー問題解決に指導力を発揮すべきである。欧米と横並びの対応に安住し、あるいは欧米の動きを横目で見ながら、ただ事態の推移を見守るだけでは平和を尊ぶアジアの民主国家としての使命を果たしたことにはならない。

では日本はどうすべきか?クーデター以降、日本は5千万ドル近い人道支援を実施しているが、それと共に暴力行為の即時停止と拘束された市民の解放、民主政復帰を求めることだ。外務大臣談話の発出に留めず、直接軍に対し強く申し入れるべきだ。また軍とのパイプだけを重視、強調する姿勢を改め、民主勢力との関係を深める必要もあり、既にその時期に来ている。そのうえでASEAN諸国や国際機関とも連携を深めつつ、和平と民主化実現に向けた対話と協議の場を立ち上げ、当事者である軍と民主派の双方に話し合いのテーブルに着くよう粘り強く働きかける取り組みが求められる。

日本が仲介を行うに際して、テイン・セイン政権当時の軍民関係が一つの参考になろう。テイン・セインは能吏で、軍トップのタン・シュエの信頼も厚く、その意志に忠実に従うものと思われていた。しかし、政権を担当するやテイン・セインはタン・シュエと袂を分かち大胆な改革に着手し、民政移管への橋渡し役となった。彼が改革派に変身を遂げたのは、当時ミャンマー経済はどん底状態にあり、中国の属国化を避けるには西側に接近し思い切った経済改革に手を付ける以外に方法は無いと決断したからである。またその過程で、互いの立場こそ異なるがスー・チー氏との間に一定の信頼関係が生まれたことも大きかった。

この事実は二つの重要なポイントを教えてくれる。第一は、ミャンマーが中国に取り込まれないようにすることだ。軍も国民も中国を警戒している。それゆえ日本をリーダーとする西側民主諸国グループはミャンマーの指導者に中国の脅威について警鐘を鳴らすとともに、自由と民主の政治システムの利点を説き、対中接近ではなくミャンマーが自由と民主化の方向に舵を切れよう促し導き、そして支援を惜しまぬことだ。

第二は、ミャンマーの軍部と民主派の双方が間に横たわる壁を乗り越え、相手に歩み寄る努力を為すことだ。民主派は、軍人は民主政を否定拒絶するに違いないとの決めつけや先入観を持たないこと、軍人は、民主派の統治能力を疑わず信頼感を持つことだ。お互いが相手を否定するだけでは和平も民主化も望めない。軍は部分的にせよ市民・民主派の政治参加を徐々に認める度量を示すこと、他方、民主派は理想とする完全民主化の早急な実現に固執せず、まずは軍部の立場も尊重し、一歩ずつ民主の度合いを高めていく寛容さを見せることだ。互いが自らの立場にしがみ付いて相手を否定するのではなく、健全な妥協とステップバイステップの精神で対話を重ねることが何より肝要だ。日本はそのような環境作りに関与寄与し、柔軟な思考と行動力を持つリーダーがこの国から生まれるよう協力を続けていくべきである。

(2024年1月19日、平和政策研究所上席研究員 西川佳秀)

●注釈

(1)ミャンマーには人口の7割を占めるビルマ族のほかに135の少数民族と、主な組織だけで約20の少数民族武装勢力があるとされる。この国を支配してきた英国の分断統治政策の影響で、ビルマ族と少数民族の関係が悪化、1948年の独立後、カチン族などの少数民族は独自の軍事組織を持ち、独立や完全自治を求めて政府や国軍と戦ってきた。少数民族が住む国境地帯では国軍の統治が及ばない地域も多い。89年以降、武力の保持や徴税権付与と引き換えに、軍事政権と多くの少数民族の間で和平協議が成立したが、カチン族の武装勢力であるカチン独立軍(KIA)など北部の勢力とは現在も内戦状態が続いている。2015年2月、政府はコーカン族(中国系で漢族の流れを汲む)武装勢力との戦闘が続く北東部シャン州コーカン地区に民政移管後初の戒厳令を布告している。

(2)国連薬物犯罪事務所(UNODC)の報告では、クーデター以降、戦闘地域での取り締まりが難しくなり、多くの収入が期待できる麻薬の原料ケシの栽培を農家が拡大させた結果、ミャンマーはアフガニスタンを抜き世界最大のケシの供給国になっている。

(3)ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、ロシアは中国に次ぐミャンマーへの武器輸出国で、軍政時代を含む1999年から20年までの輸出額は中国の18億1500万ドル(約2千億円)に迫る15億9100万ドル。18年にスホイ30戦闘機の供給契約を結ぶなど、近年は大型兵器の輸出に力を入れている。『朝日新聞』2021年6月23日。国連人権理事会の報告書によれば、クーデター後は中露の順位が逆転、ロシアが4億600万米ドルで最も多く、中国が2億6,700万米ドル、シンガポールが2億5,400万米ドルで続いている。『日本経済新聞』2023年5月22日。

(4)中国はイラワジ川のミッソン水力発電ダム建設をミャンマー政府と共同で進めてきた。雲南省の都市に電力を供給することが目的で、ミャンマー側に供給される電力は全体の10%程度。それでもミャンマー政府は地元住民のニーズや反対の声よりも中国の求めを優先させ、建設に協力してきた。しかし民政移管後の2011年9月、ミャンマー政府は中国の影響力拡大を嫌い、ミッソン水力発電ダム建設の凍結を決定、建設作業が中断した。

(5)カチン独立軍(KIA)は約1万人の戦闘員を擁し、ミャンマーと中国の国境地帯の多くを支配している。KIAと政府軍の戦闘は熾烈を極めてきた。内戦で住む場所を失った住民は数十万人にのぼり、中国にも大量の難民が流入している。またシャン州で軍が敗北したことにより、両国間における陸路貿易の重要拠点となっている国境検問所が制圧された。合法、違法に関わらず、平素は数十億ドル規模のビジネスが両国間で行われており、国境や検問所閉鎖は中国企業の利益を損なっている。

●参考文献

永杉豊『ミャンマー危機』(扶桑社、2021年)

北川成史『ミャンマー政変』(筑摩書房、2021年)

根元敬『物語 ビルマの歴史 – 王朝時代から現代まで』(中央公論新社、2014年)

「中国が進める『属国』の和平」「ニューズウィーク」2017年5月23日号