1. はじめに

話題は大きく4つに分けることができる。まず、導入部分のお話をする。簡単な自己紹介をしてから、精神医療の歴史を研究する際にどのようなことに関心を持つべきかについて述べる。次に、20世紀前半の日本で、最も先進的な精神病院であった王子脳病院(小峯病院を含む)について述べたい。王子脳病院は1901年に創建されて、1945年に空襲に遭い廃院となる。筆者は王子脳病院における病床日誌と看護日誌を読んでいるが、王子脳病院とそこが残している史料に関して、簡単な説明をしたい。3つ目の、精神病院・患者・家族の三者の関係が最も重要な部分となる。精神病院を見る時に、医師と患者だけではなく、家族が非常に重要な役割を担っている。それを実際の史料に基づいて述べたい。最後に、これからの発展について述べてみたい。

筆者は、東京大学の教養学科の科学哲学科を卒業した。当時の科学哲学科は黄金時代で、廣松渉先生、佐々木力先生、村上陽一郎先生、伊東俊太郎先生と言った錚々たる先生方が現役で、筆者はこれらの先生方の授業を受け、大きなインスピレーションを受けた。

東大卒業後は医学史が学べる大学を探した。ロンドンにあるユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)で医学史を学べることが分かり、UCLのダイナミックな発展の力を感じていたこともあり、UCLに留学して、そこでPhDを取得した。その後、イングランドとスコットランドでフェローを経て、慶應義塾大学、そして東京大学で教鞭を執っている。

業績に関しては、ACADEMIA EDU1と呼ばれているウェブサイトに、筆者が執筆した論文などがアーカイブされている。興味がある方はご覧いただきたい。今までの仕事の中で、最も良くできたと思うのは、カリフォルニア大学出版会から出した Madness at Homeである2。19世紀のイングランドにおいて、一定の手続きで法的に狂人と認定する制度があった。その制度における200点ぐらいの症例・事例を本書で分析している。本書執筆によって、慶應義塾大学から義塾賞を、米国コーネル大学からThe Carlson Awardを受賞した。現在は『日本の精神医療史』というタイトルの英語の書籍を執筆中であり、その書物で論じる点を今日はお話しする。主な分野は精神医療史だが、それ以外にも疾病史、受容行動の歴史、震災の医療史に関しても、論文を執筆してきた。間もなく2023年の7月30日に安田講堂で、関東大震災と東京大学病院第二外科に関して講演をする。

2. 精神医療の歴史

筆者にとって最も重要な師匠は、ミシェル・フーコーとロイ・ポーターである。ミシェル・フーコーは、20世紀最大の哲学者であり、歴史学者の一人と言ってよい。フーコーは、医療や身体について大きな本を書いた学者である。フーコーの著作のうち、精神病院の歴史に最も内容が近いのが有名な『狂気の歴史』である。青春時代には『狂気の歴史』を愛読した。それ以外にも、『臨床医学の誕生』や『監獄の誕生』など、精神病院や医学に関する多くの書物を世に出している。

フーコーは、正しいかどうか、あるいは歴史的に実証しているかどうかという問題を無視すると、非常に考察が深い。分析が非常に深いところまで到達している。フーコーは、思想の歴史において圧倒的な強さを持っていた。残念ながら筆者は、生前のフーコーに直接は会うことはできなかった。フーコーの著作は、重要な部分で間違っているが、それでも、いまだに大きなインスピレーションを与えてくれる。

もう一人の師は、ロイ・ポーターである。ロイ・ポーターは、英国ケンブリッジ大学を卒業後、ケンブリッジのクライスト・カレッジ、チャーチル・カレッジで歴史を教えて、1979年からロンドンのウェルカム医学史研究所に移った。ロイ・ポーターが使用している方法は、社会史である。社会史の方法的特徴である「下からの歴史」を狂気に適用して、医師の側でなく患者の眼を通して狂気の歴史を描こうとした。社会の中で何が起きているか、その中で医療、怪我、疾病、治療がどういう意味を持っているかを研究し、世界中の歴史学者に強い影響を与えた歴史家である。ロイ・ポーターは、筆者の指導教官であった。ロイ・ポーターの代表的な書籍は、Mind-Forg’d Manacles: A History of Madness in England from the Restoration to the Regency (London, 1988)”である。本書は、ロイ・ポーターが18世紀の精神医療に関して書いた画期的な書籍になる。本書によって医学史という学問が大きく変わっていった。

ミシェル・フーコーとロイ・ポーターは、精神医療の歴史だけでなく、その他の医療や関連する領域の歴史に関しても、傑出した業績を残した。その基盤の上での活発な研究が現在も継続している。

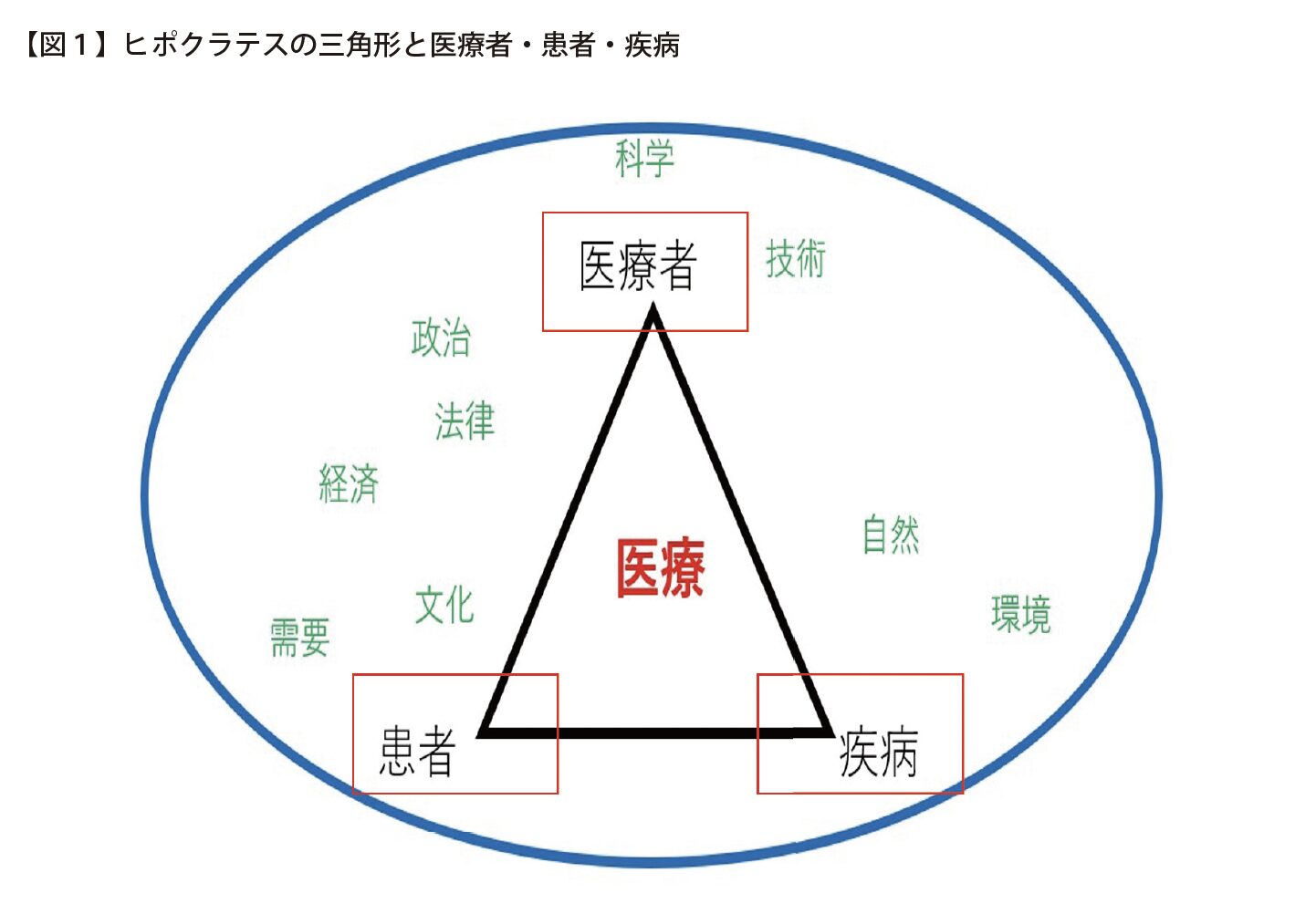

新しい医学史の一つの特徴を、筆者はヒポクラテスの三角形に当てはめて考えている(図1)。医療は、疾病と患者と医療者の3者が出会ったところで成立する。医療と言った場合、どの疾病にかかっているか、その患者はどんな人物か、医療者は何をするのかを考える必要がある。また、疾病と患者と医療者の3者は、非常に多様な領域から影響を受けている。だから、疾病のことを考えた場合、どのような状態が自然状態で、どのような社会条件があり、環境条件があるのかを考える必要がある。一方、医療者というのは、科学の教育を受け、技術を持っているというように、図1の上部からの影響を強く受ける。また、医療者および医療に関してどのような法律が施行されているか、医療者の政治的状態、経済的構造はどうなっているかによって影響されている。最後に、患者を見ると、医療者や医療関係者に比較して、患者数は多い。患者がもつ文化、患者が患っている疾病の比喩的な理解が重要である。医療者、患者、疾病のそれぞれだけではなく、3者が関係しており、さらにそれぞれの背後では多様な領域が影響していることを意識する必要がある。だから、医療者だけを取り上げるのではなく、人文学や社会学や新しい学問などの学際的な領域として医学史というものを整理するべきであると筆者は考えている。

患者、疾病、医療者の3者で構成されるヒポクラテスの三角形を王子脳病院の事例に当てはめて行くというのが本稿の話の背景になる。王子脳病院の考察に入る前に、中世以降のヨーロッパではどのようなことがあったのかを大雑把に述べてみたい。中世のヨーロッパでは、キリスト教施設が基盤となり病院ができあがった。病院というものが家とは別につくられた。中世ヨーロッパで家とは別に造られた治療、監禁、ケアの建造物は、大概キリスト教に関連する施設になる。したがって中世ヨーロッパでは、家を離れたキリスト教施設が精神病院の原型に決まってくる。そして18世紀のイングランドでは、ロイ・ポーターらが発見したものとして医療市場というものがある。患者にとって精神医療が必要になった時に、簡単に教会に行くことにはならない。精神医療が必要な患者を対象としたマーケットがある。そのマーケットの中で、私立の精神病院が患者を監置してケアをすることになる。大都市の周辺には、大規模な精神病院ができるようになる。19世紀は優れた精神科医たちを輩出する時代になる。

精神科医たちが、さらに大規模で公的な生活施設である精神病院をロンドン郊外に造るようになる。特に重要な点として、19世紀のイングランドは、近代社会へと大規模に変換していく最中であった。その折に、様々な政党があって、その政党の中で、理性とは何か、理性を失うとはどういうことかに関する論争があった。

以上のヨーロッパの事例と比較しながら、日本における家と精神病院という二種類の空間を考えてみたい。まず、精神病院が東京のどこにできたかというような地理的な分布を見ていく。そして、患者が家に留まることと入院することをどのように感じて捉えているかを見ていく。最後に、家や家族というものを擁護する立場と、反対に個人の権利を守ろうとする立場の潜在的な対立が出現したことを見ていく。

3. 王子脳病院と病床日誌・看護日誌 c.1925-1945

王子脳病院は、1901年に東京の西ヶ原に設立された。地下鉄南北線に西ケ原という駅があるが、王子脳病院は、西ケ原駅の目の前にあるマンションの場所に建っていた。史料は1923年以前のものは焼失しているが、それ以降のものはかなり残っている。1923年の関東大震災では被害はあまり出なかったが、その年の12月に全焼し、多くの史料が焼けてしまった。そこから非常な勢いで復活し、1925年に新しい木造の精神病院を作り、そして1927年には制度的には別だが、隣に小峯病院が建てられた。これらの二つの病院の史料を見ると、さまざまな史料がかなり忠実に保存されている。王子脳病院と小峯病院は制度的には別だが、史料を見ると、明らかに一つの病院の体系という印象である。

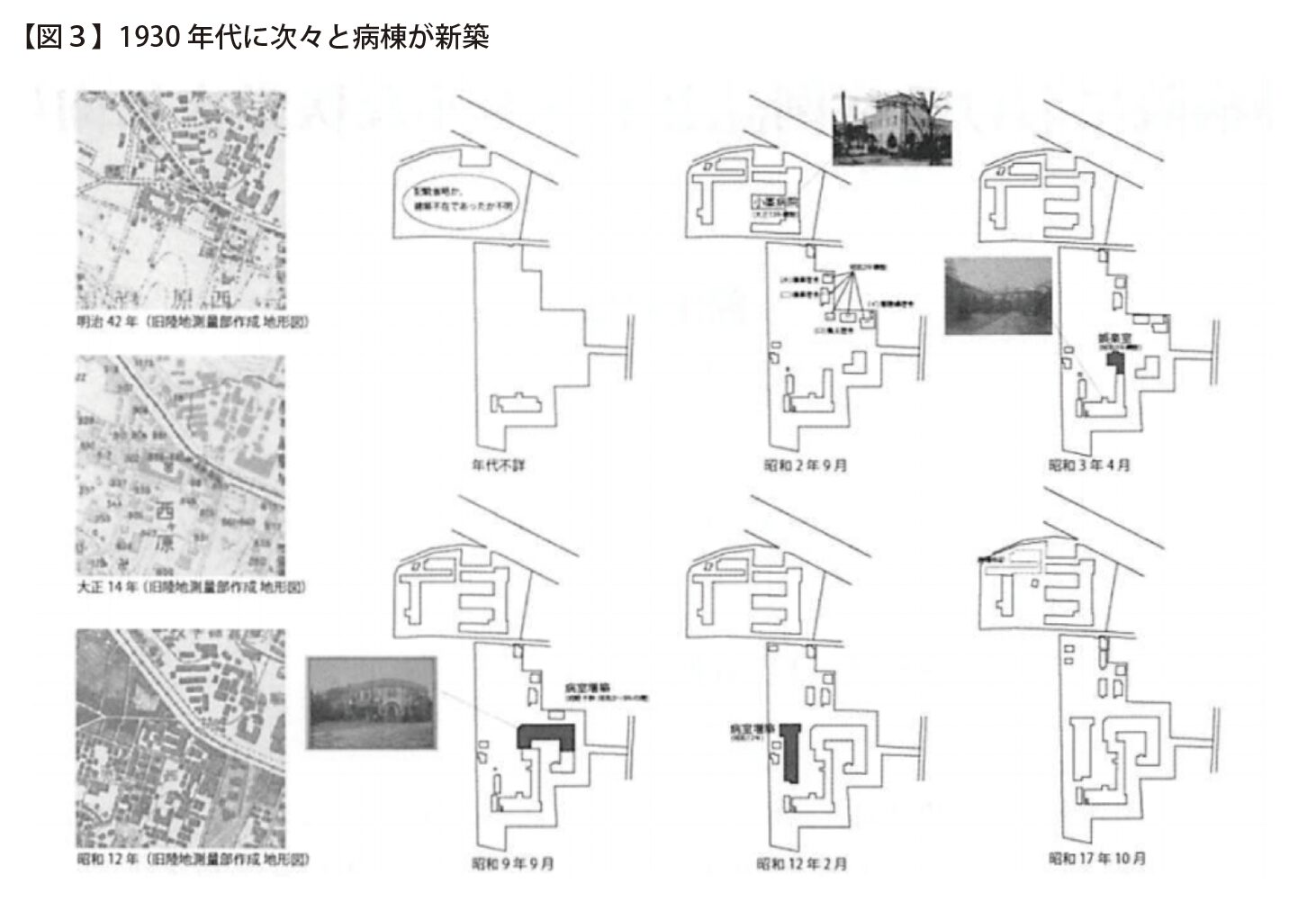

図2は、1901年に最初に作られてから、さほど変わっていない王子脳病院の絵になる。病棟、病室、浴室、運動場があることが分かる。図3は、昭和2年、3年、9年、12年、17年の順で、徐々に新たな病棟が建築された様子を示している。図3左側を見ると、病院がある場所に住宅や工場などが建設され、地域において住宅街に建っていることが分かる。1930年代、王子脳病院には次々と新たな病棟が新築された。しかし、1945年4月に、米軍が東京北部を爆撃した時に、病院の木造部分が全焼した。その際に、数字は分かっていないが、何人かの患者が死んだ。それを経て廃院となった。

図4左端は、小峯善次郎という人物で、王子脳病院の最初の院長である。小峯善次郎の職業は、医師ではなく、旅館の経営者であった。東京大学の龍岡門の目の前に旅館を出して、東大にやって来る患者さんたちが宿泊する旅館を経営していた。その後、東大医学部の医師たちと相談して、王子脳病院を建てた。東大から歩いて30分ぐらいの場所である。

小峯善次郎は、医学の才能がある小峯茂之(旧姓大島)という人物を養子に迎える。図4の中央部分の写真である。彼の他に、小峯家は養女ももらっており、養子と養女が結婚して、王子脳病院が小峯善次郎から二人に引き継がれていった。

図4の右端にある2枚の写真は、上が王子脳病院を、下が小峯病院を写したものだ。王子脳病院は木造で、小峯病院は鉄筋コンクリートの造りになっている。当時はまだ鉄筋コンクリートの病院は珍しかった。

また、王子脳病院が建てられた時期と場所について話したい。近代日本経済の基礎を作った渋沢栄一は、王子脳病院からほど近い飛鳥山に邸を構えていた。その周辺は郊外の住宅街になっていった。また、飛鳥山の坂を下りた所には、隅田川と荒川まで低地が広がり、王子製紙などの新しい工場や新しい企業が建てられ、多くの労働者が住んでいた。東京北部の新しい山の手と下町が接する地域に王子脳病院は建てられた。

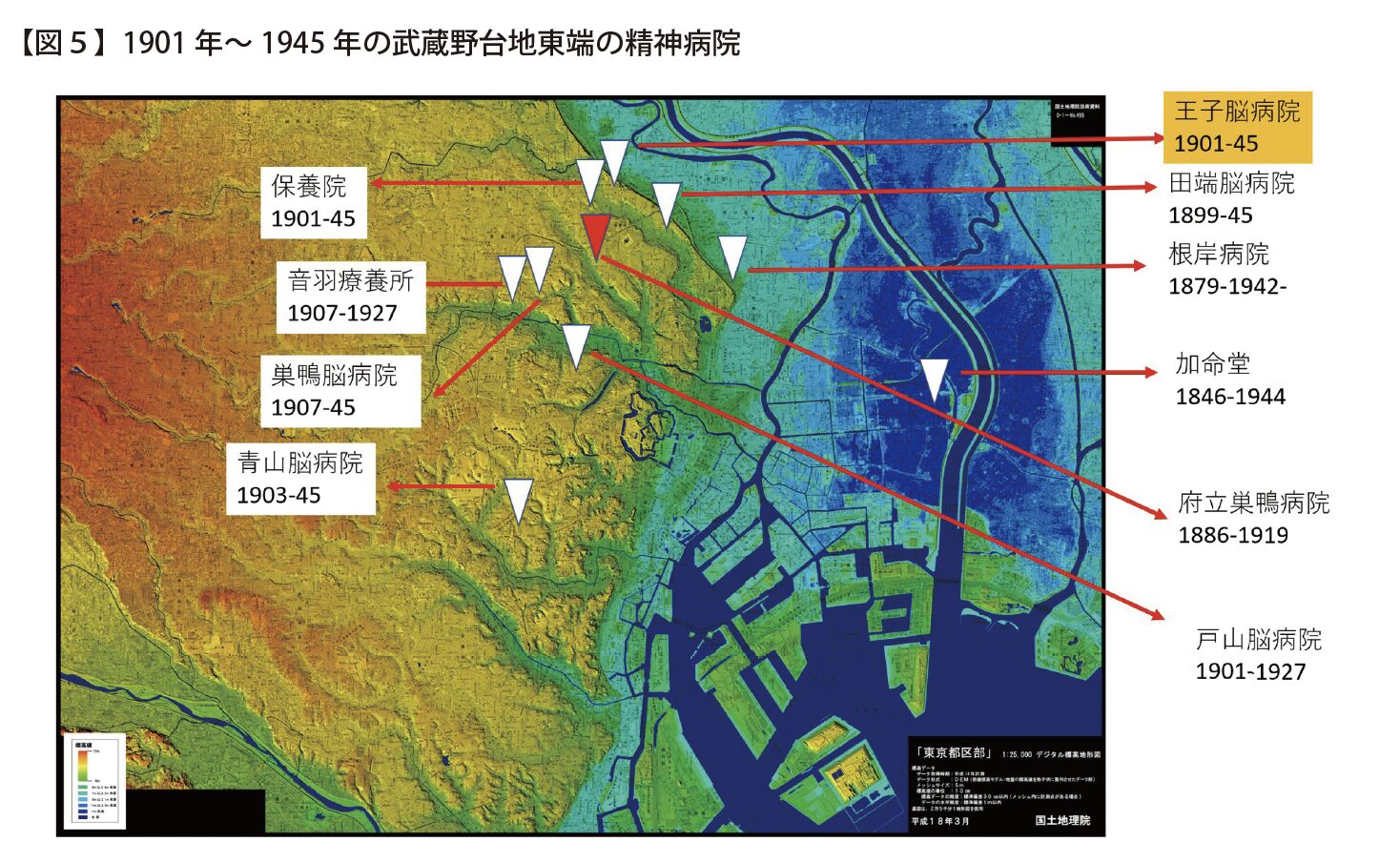

当時の精神病院の場所を把握するために図5を作成した。下地となる地図は現在の地図である。隅田川と荒川が流れる場所は、当時は現在とは多少異なるのだが、その点はご了解いただきたい。図5は、1910年にどのような精神病院がどの場所に存在したかを示したものだ。

最も古い精神病院は、加命堂というもので、1846年に建てられた。加命堂は、精神病院というよりは何人かの患者がそこで暮らしているというものである。2番目に建てられたのが根岸病院で、1879年に加命堂の北西に建てられた。根岸病院は杉並区に移転して、現在も継続している。この2つの精神病院の大きな特徴は、低い土地にあるということだ。加命堂は荒川に接している湿地であり。根岸病院は標高で4m〜5mといった非常に低い土地にある。

その後に建てられた精神病院は、すべて高い土地に建てられている。王子脳病院は標高30 mといった高い土地に建てられている。それ以外の精神病院はいずれも私立のもので、武蔵野台地の東端に建てられた。東京の精神病院が低地から台地に移行したことは大事なポイントになる。

王子脳病院周辺の交通はどのようになっていたのかを表したのが図6である。図6は、1920年頃に王子電気軌道株式会社が作成した沿線案内の絵だ。絵の真ん中に王子駅前がある。王子駅前の2つ上に行くと、滝野川という駅がある。滝野川駅が王子脳病院があった場所になる。この周辺がどのような交通手段になっていたか。図6の奥に目白駅や高田馬場駅や大久保駅が見えるが、これらを結んでいたのが山手線だと分かる。山手線の線路をたどって下へ行くと、巣鴨、駒込、田端、日暮里の各駅が見える。滝野川駅は巣鴨駅に近かったことが分かる。また、王子駅から赤羽駅を経由して、現在では京浜東北線、高崎線、東北本線と呼ばれる線路がある。そして、武蔵野台地には、東京大学、早稲田大学、慶應大学医学部、立教大学、学習院大学など多くの大学があった。そして、それらの大学の教授などの多くが滝野川に住んでいた。それを反映して、王子脳病院にも、それらの大学の教授や学生が多く入院していた。

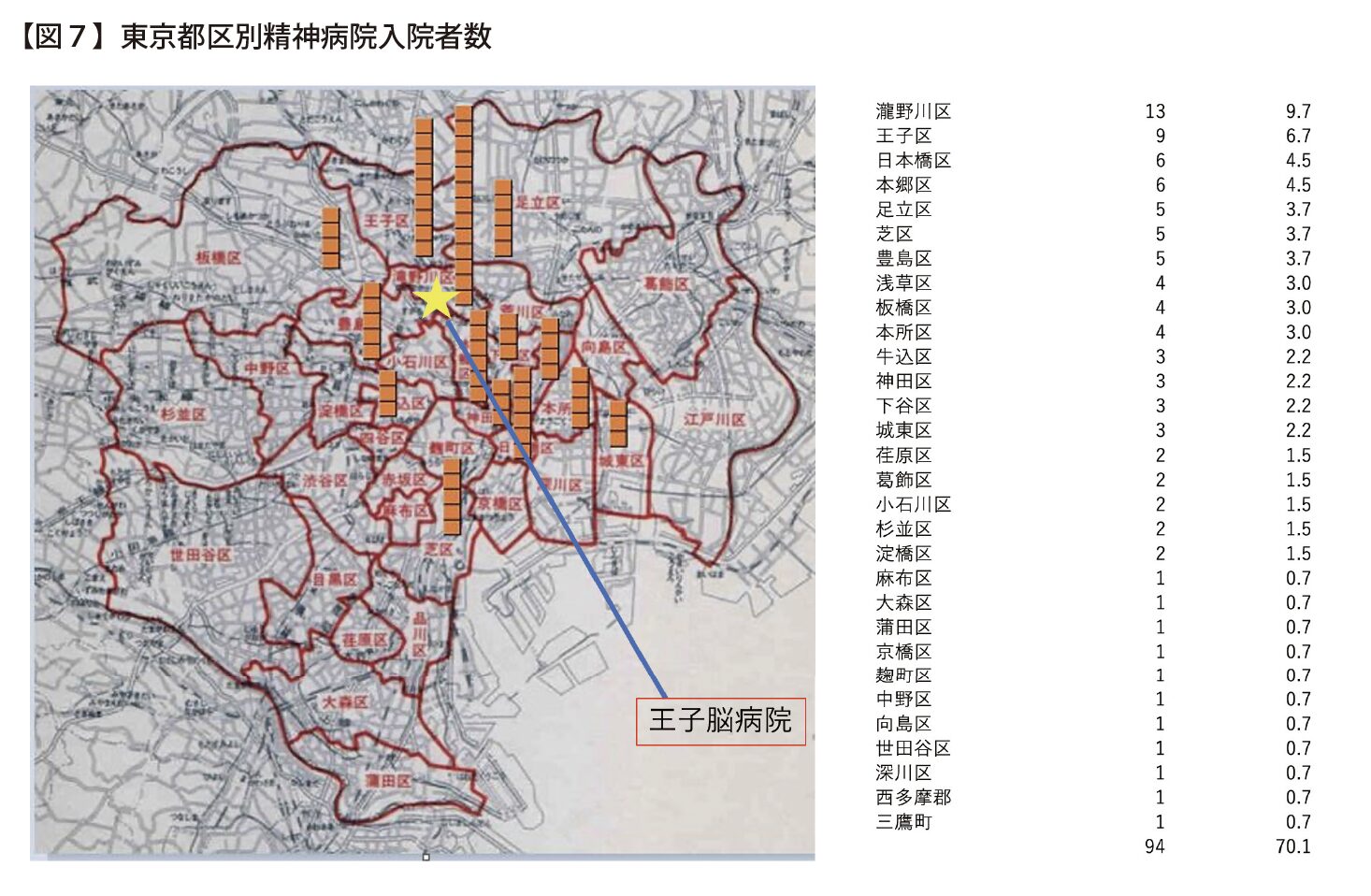

図7は、精神病院の患者100人がどこに住んでいるかを三人以上の区を示したものである。滝野川区13人、王子区9人、日本橋区6人、本郷区6人、足立区5人といった具合である。東京の東北部分に住んでいる人々が精神病院に入院したということである。そこでは精神医療における地域医療に近いものが成立している。

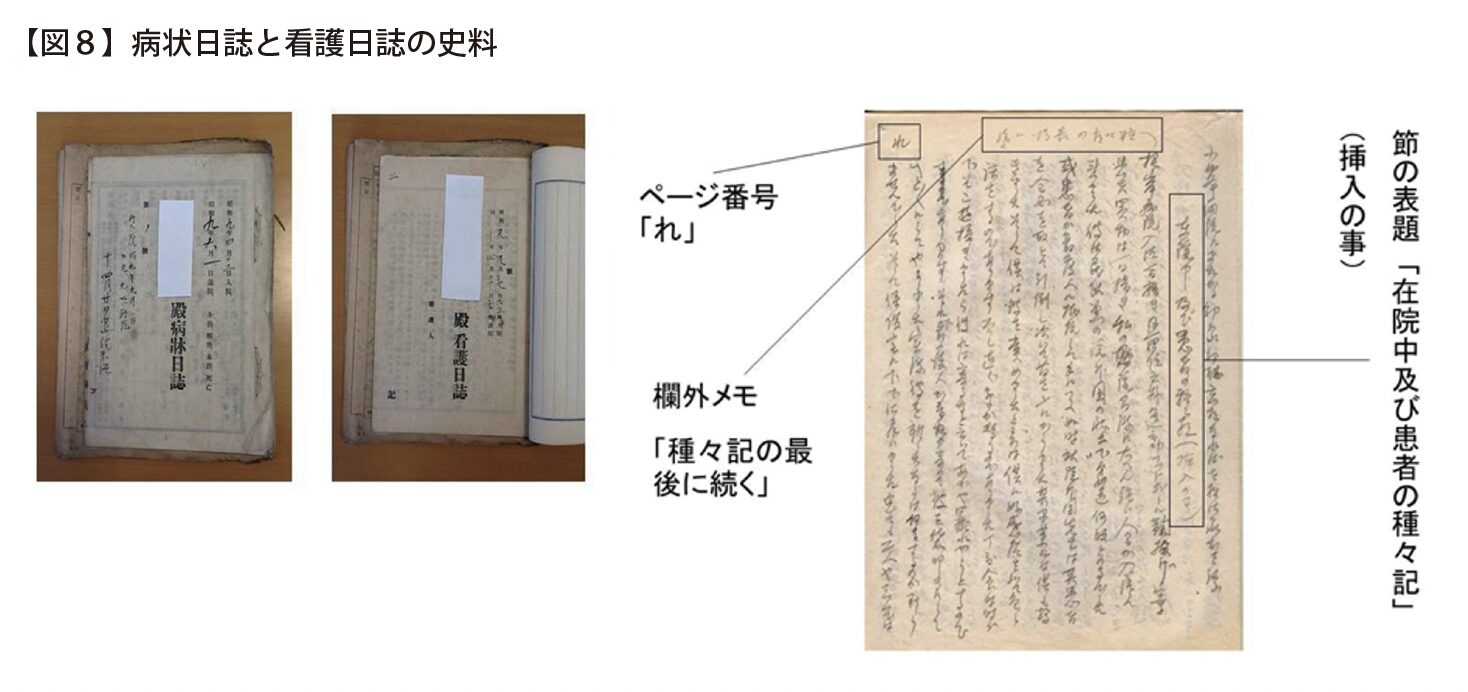

王子脳病院は、外来を含めると、1万件を超える症例誌がある。かなり膨大な数の症例誌である。症例誌は、病床日誌、看護日誌、体温表、処方箋の4つが基本になっている。それに加えて、患者の家族の報告を記した記録、患者が書いた記録がある。家族の報告を記した記録と患者が書いた記録はどのようなものか。A4の紙を二つ折りにすると袋状になる。患者から受け取った手紙は受け取った日にその袋の中に入れておく。そうすれば、何日頃に受け取ったかが分かるし、患者の手紙がそのままそこに残ることになる。

病床日誌は、原則として医師が書くものである。そして、看護日誌は、当時の看護婦や看護人が書くものである。背景にある大きな紙は、体温表と言って、毎日患者の体温が測られて記録される。

そして、患者が書いたものは大部だけれども、患者が医師や看護婦に手紙を書く場合もあれば、患者が人生の中で見た夢を記す場合もある。図8は、節の表題が「在院中及び患者の種々記」となっている。合計で100ページを超える膨大なもので、患者の夢を記したものである。

4. 精神病院・患者・家族の三者の関係

日本の精神医療においては、患者を精神病院に送り込む患者の家族の存在が重要な役割をもっている。精神医療においては、精神病院に対して、患者と家族の両方が重要だと考えている。

日本においては、もともと、精神疾患の患者を病院に入れるという発想や習慣がなかった。精神病院ではなく病院一般を取り上げると、8代将軍の徳川吉宗が1722年に小石川養生所を現在の小石川植物園内に開設したが、収容人数は最大でも150人〜200人であった。当時、江戸の人口がおよそ100万人と推定できるが、人口100万人に対して200床という割合は、ものすごく小さい病院の能力である。一方フランスでは、人口70万人ほどの大都市では、およそ2万床の病床があった。フランスでは、大都市は非常に強い形で病院に依存していた。

この時期の日本においては、精神疾患を持つ患者は、公立私立の精神病院ではなく、家で監禁してケアするというのが特徴であった。これは大都市圏と地方の両方で言えた。家での監禁およびケアの一つの形が、座敷牢に入れて、食料や換気に一定の注意を払うというものであった。日本などが持っていた長い伝統である。その伝統から、ヨーロッパ型あるいは米国型の精神病院に軸足を移していくのが、日本においては明治・大正・昭和にかけての重要事項になる。

日本における伝統的な私宅監置を取り上げた書籍をいくつか紹介したい。東大の呉秀三という精神科の教授が1920年に『精神病者私宅監置の実況』という本を書いており、精神病者が家でどのように監禁され、ケアされたかを明らかにしている。実際には、私宅監置を批判するために私宅監置が紹介される例が多いが、呉秀三はそうではなく、私宅監置を上流と中流と下流の3つに分け、下流が良くないと主張している。

呉秀三に学んだ精神科医の斎藤玉男や青木延春は、私宅監置を取り上げた論文を書いているが、その中で、確かに私宅監置をすると患者の病状が悪化する例もあるが、すべてのケースで悪化するわけではないと主張する。有名な詩人として高橋新一がいるが、高橋新一は実際に座敷牢に入った経験を持つ。高橋新一は、愛媛で座敷牢に入った体験を活字にして出版している。

またフィクションになるが、菊池寛は『屋上の狂人』という人気を博した戯曲を書いている。本作品は、患者が父親や弟と一緒に暮らすのは素晴らしいと、ある意味で私宅監置を賛美する内容となっている。本作品で最も嫌われているのは、陰険な顔色をした巫女と称する女性である。

最後に紹介するのは、横溝正史の『獄門島』だ。映画「獄門島」をご覧になった方は多いだろう。精神を病み私宅監置される人物が何人も登場する。私宅監置される人物には悪いイメージがあるが、私宅監置される人物の世話をする優れた女性も描かれている。

上記の作品にも見られるように、日本においては、家族と患者が共存している時代が長く継続する。戦後、戦前より続いた精神病者監護法と精神病院法が廃止され、1950年に新たに「精神衛生法」が制定され、私宅監置は廃止された。

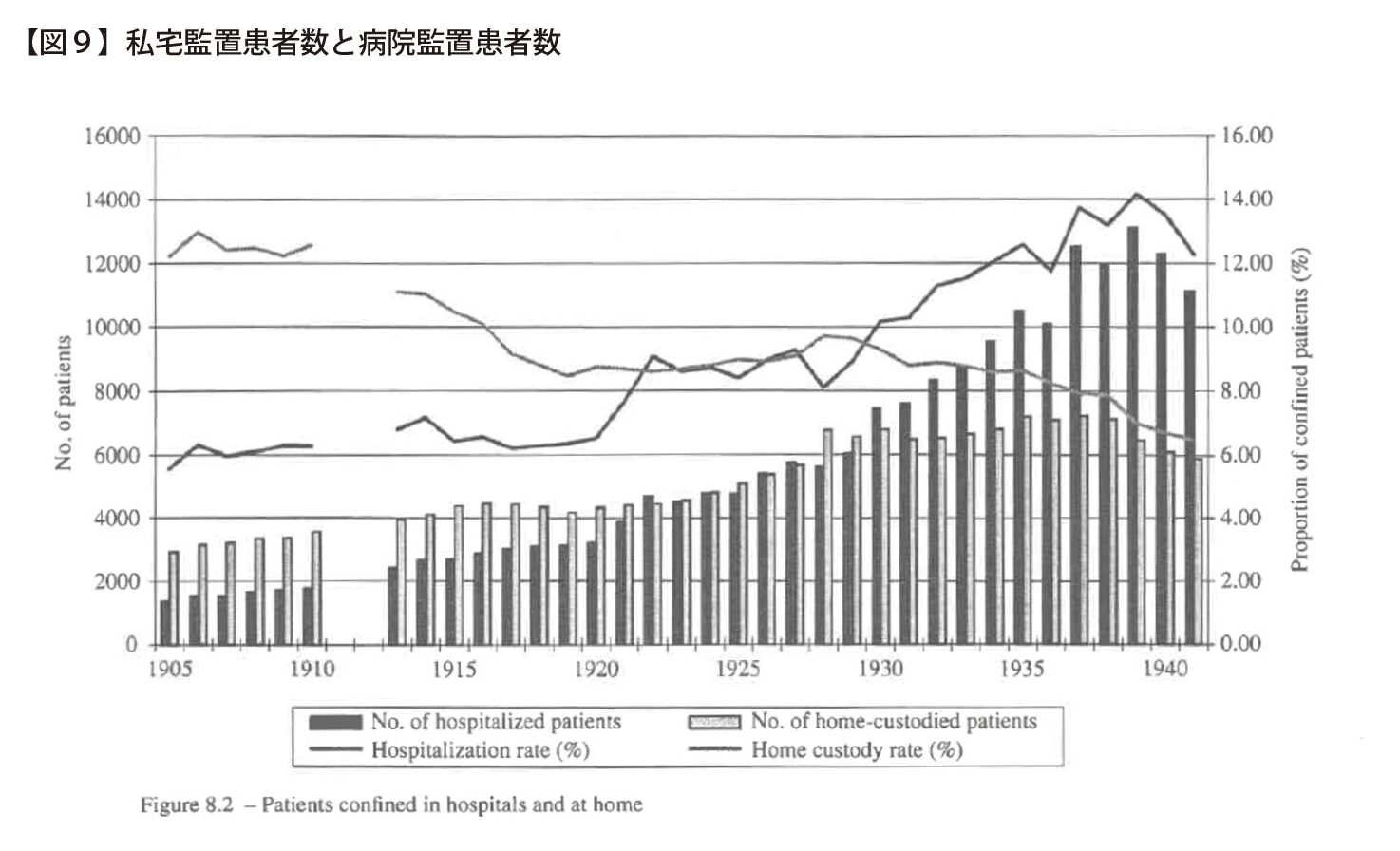

図9のグラフは、左縦軸が患者数、右縦軸は人口比を表す。白抜きの四角は私宅監置の患者数、黒抜きの四角は病院監置の患者数である。20世紀における私宅監置患者数と病院監置患者数を見ると、20世紀初めの私宅監置患者数は、病院監置患者数より多かった。その後、私宅監置患者数は数的には上昇を示すが、1930年〜1935年をピークに減少する。一方、病院監置患者数は急速に上昇して1920年代末に私宅監置患者数を追い越す。

全体の傾向として、府県立の公的な精神病院・代用や私立の精神病院は都市部に集中して設立されるようになり、私宅監置は地方で行われるようになった。1940年に全国で作られた163の精神病院の場所を調べると、東京21、大阪16、兵庫9、横浜8、愛知7、京都と千葉が6で、大都市に精神病院が集中する状況があった。

具体的に、精神病院と患者と家族の話に入っていきたい。王子脳病院は、大都市の周縁にある。大都市の様々な機能が集まっている地域になる。そこで、東京に住んでいる家族が精神病院を利用することはどういう意味を持つかを問うことができる。

まず、入院者に関して筆者が持っている史料は1925年〜1945年のものだが、入院者数は1925年の350人から1940年の500人に増加した。したがって、入院病棟は次から次に建築された。

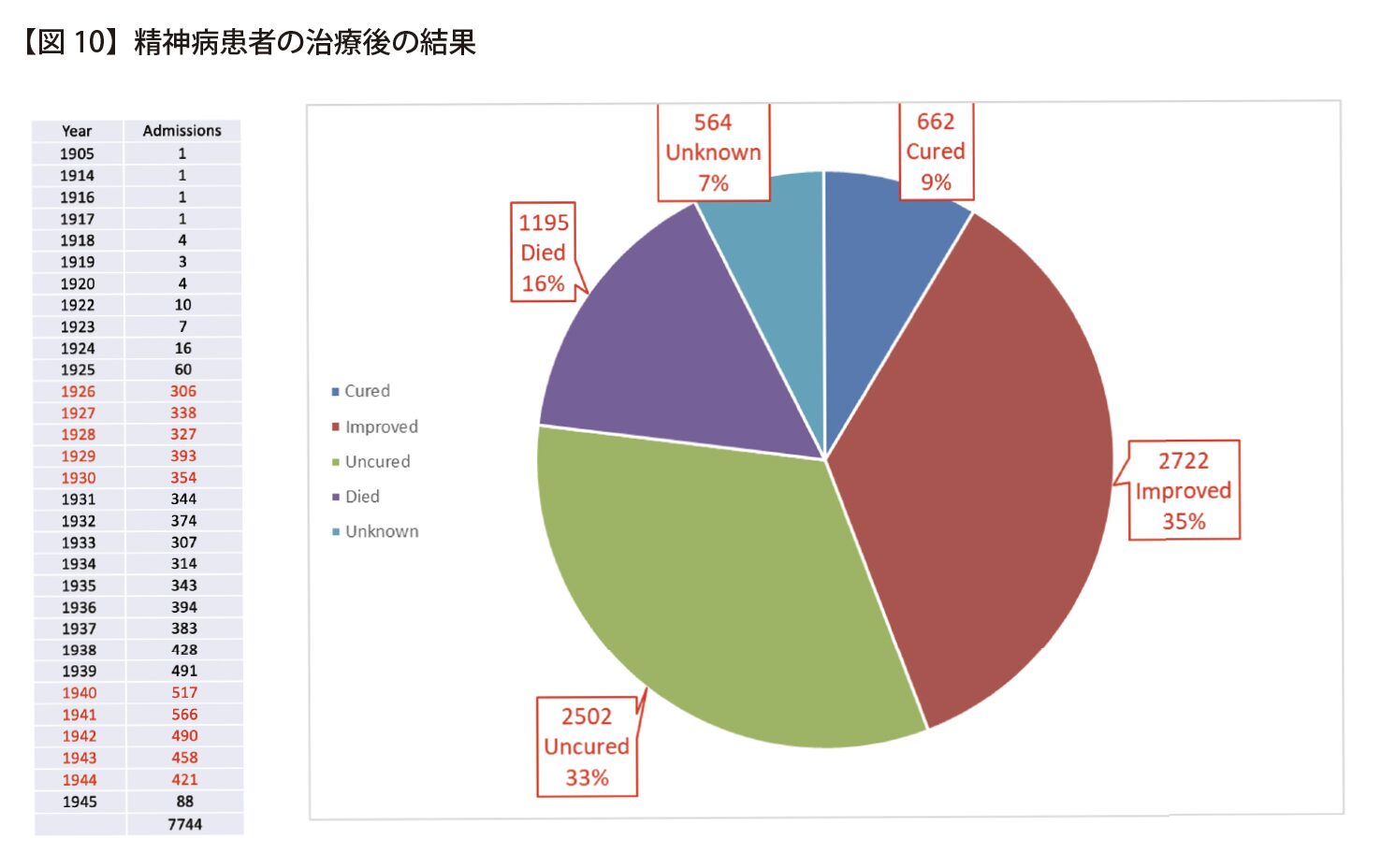

図10を見ていただきたい。1905年〜1945年の入院患者数は、7744人であったことを示している。そのうち、完治(Cured)が9%、良くなった(Improved)が35%、良くならなかった(Uncured)が33%、死亡(Died)が16%、不明(Unknown)が7%であった。完治と寛解の合計と、変化なしと死亡の合計がほぼ同数である。死亡(Died)16%は少し多いかもしれない。

短期間の在院における在院中間値は私費では40日、公費・代用では500-1000日となっている。私費では40日と短いデータについては、様々なメッセージが含まれている。そして、太平洋戦争中には、死亡者数が急増した。

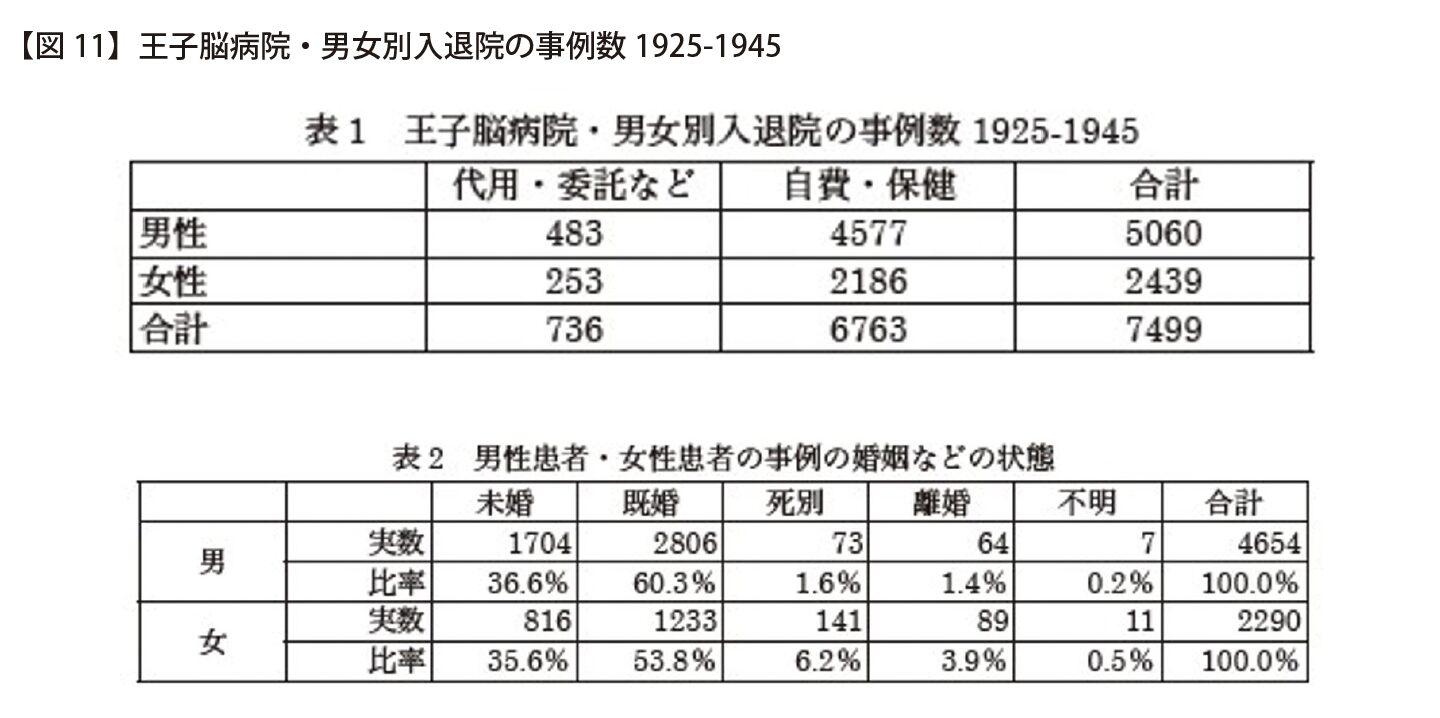

図11を見ていただきたい。男女比は、大体2対1である。代用・委託と自費・保険に関しては、入院患者のおよそ9割が自費・保険に該当する。私立病院の性格が非常に強く出ている。未婚、既婚、死別、離婚、不明に関しては、図11下段のように、男性はそれぞれ36.6%、60.3%、1.6%、1.4%、0.2%で、女性はそれぞれ35.6%、53.8%、6.2%、3.9%、0.5%のように分布している。未婚と既婚は男女でほぼ同じ割合だが、死別と離婚は女性の方が男性に比べて多く3倍ほどであることが分かる。

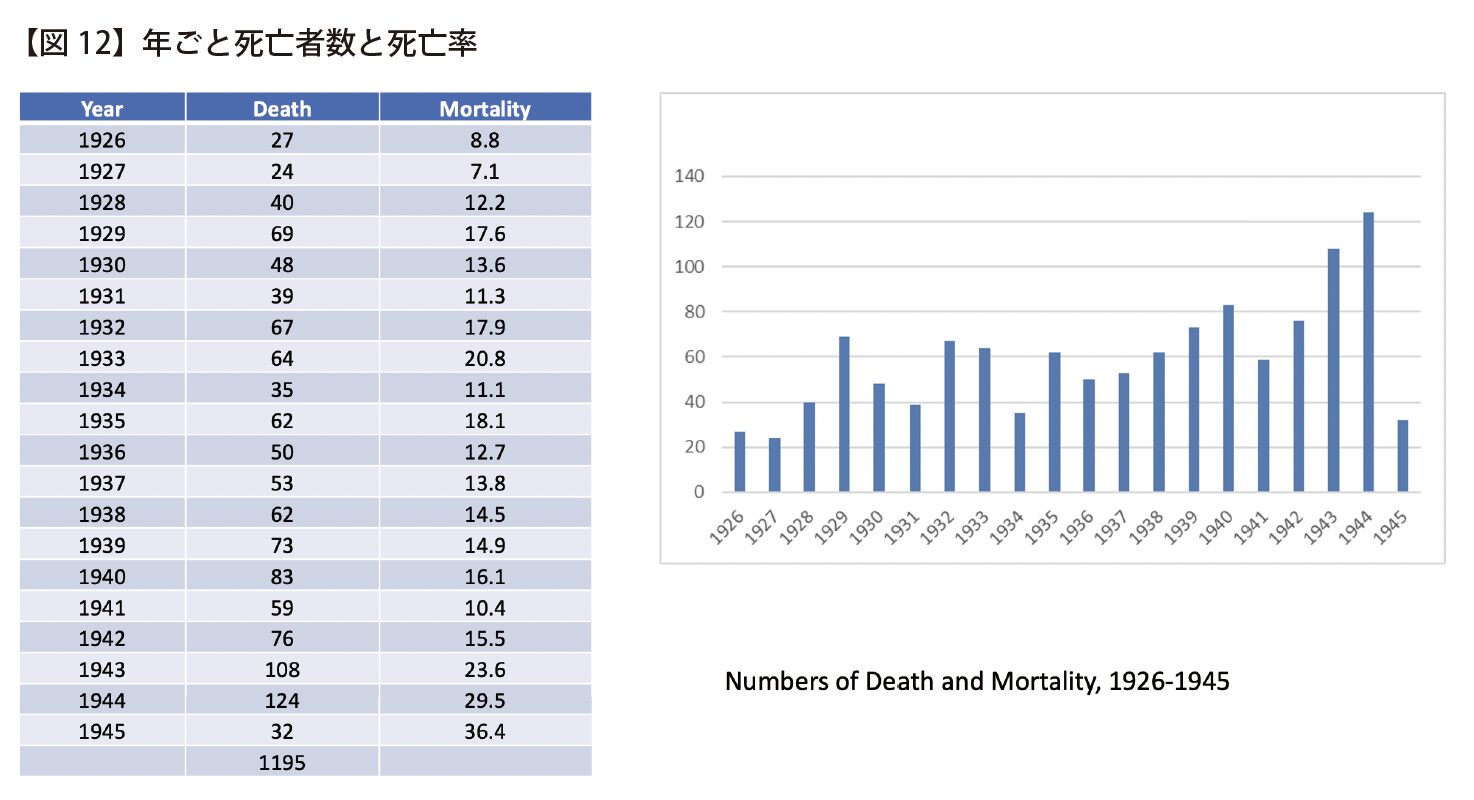

死者数と死亡率に関しては、図12を参照していただきたい。死者数と死亡率共に1926年から1945年にかけて徐々に増加していることが分かる。1945年は途中経過で、総数ではない。第二次世界大戦の期間は、昭和18年の段階で、戦う前に生活する力を完全に使い果たしていたと言われている。この時期、入院患者のうち死亡者が大量発生した時期でもあった。

ここから患者個人の話に入っていきたい。これまで、名簿の情報を使って議論してきた。これまでお見せした表やグラフは、患者の氏名や職業などが書かれた名簿を基にして作成したものだ。さらに、それぞれの患者にはカルテと呼ばれる疾病に関する個人情報がある。総数は数え切っていないが、名簿情報と個人情報を合わせて、1万件ほどのデータを持っている。

カルテと呼ばれる個人情報には、まず、患者と医師・看護人との対話が記録されている。また、そこには、例外を除いて、患者の家族と医師・看護人の対話が記録されている。

事例を1つ見ていただきたい。この事例は、15歳の男性の事例である。この事例のカルテには、精神科医と患者の対話、そして、精神科医と家族の対話が書かれている。

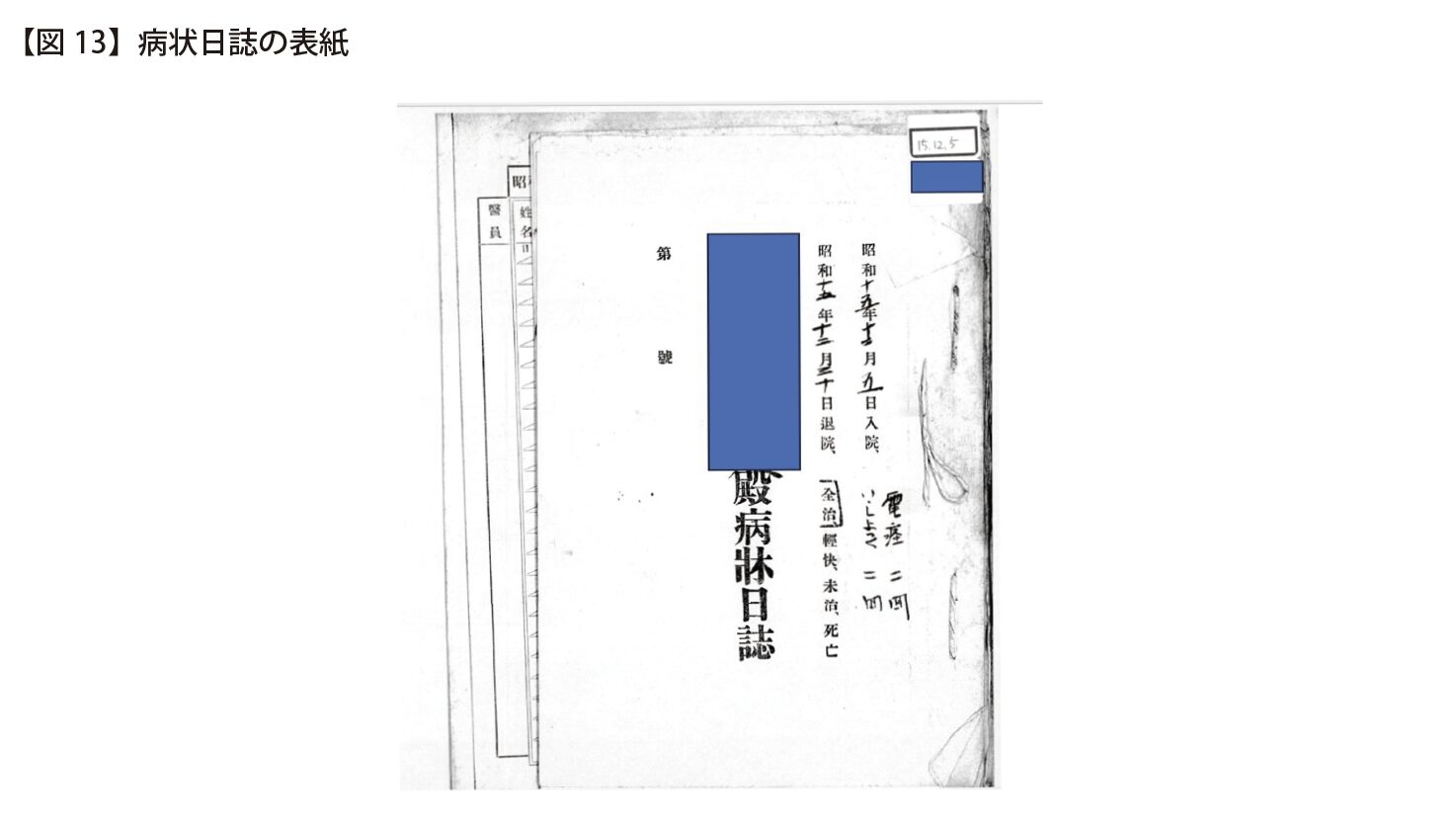

図13は当該患者の実際の病状日誌の画像である。当該患者は、昭和15年12月5日に入院して、12月30日に退院している。当該患者は、電気けいれん法2回とインシュリンショック療法2回を受けている。その結果、全治したと書かれている。

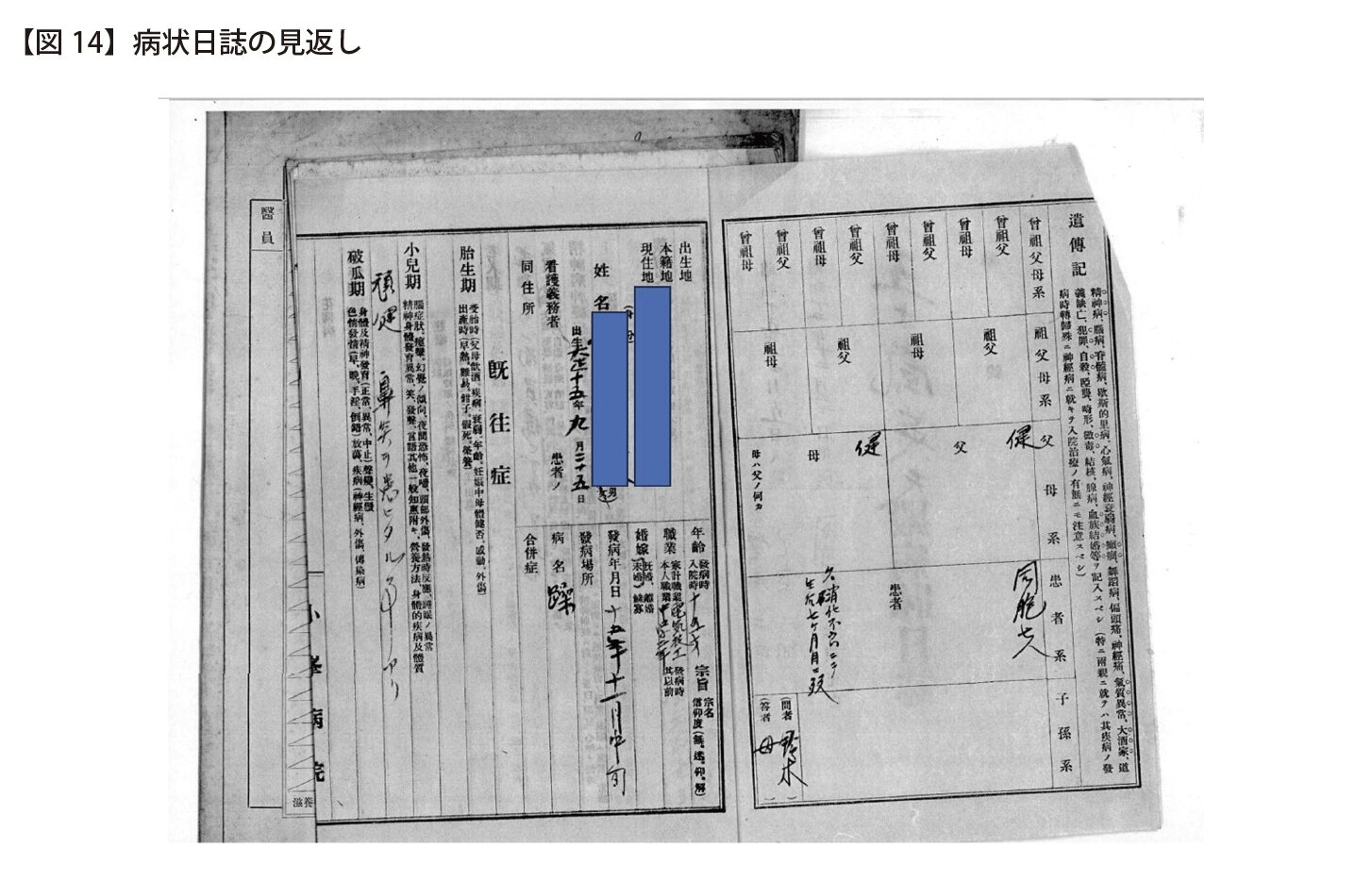

図14右を見ると、当該患者の父親も母親も健康である。患者系は同胞7人である。当該患者の年齢は15歳、中学2年で未婚である。父親は電気工事の仕事をしている。当該患者の病名は躁と書かれている。

気質を見ると、温和なる一面もあるが、負けず嫌いでかっとなるとある。患者の気質に関しては患者の母親が提供した情報である。教育史に関しては、現在、他の中学校に転校してどのような成績かということが書かれている。

カルテを読み進めると、「発病以来病状及び経過」の欄があり、そこに「母の欄」と書かれている。非常に重要な内容である。息子がどのような経緯で精神病院に入院するようになったかが比較的丁寧に書いてある。息子の態度はどのように変化したのか。息子は、急に几帳面になり、勉強をするようになって、夜はよく眠れないようだ。そして、息子は自分がやることは正しいと主張するようなり、態度が尊大になった。さらに、大声で学校の先生を批判するようになったと書かれている。

最後のページに、患者と医者の対話が書かれている。医者は患者に、名前、病状、どうして入院するようになったか、中学校ではどう過ごしているか等について尋ね、患者がどう答えたかが書かれている。

仮にこの患者のケースを疾病と呼べば、疾病と患者と精神医療者の三角関係に、明らかに家族が参加している。疾病患者の母親が非常に重要な情報を与えている。だから、この三角形に家族も参加していると考えなければならない。我々が医療を考える時に、家族の参加も重要な要素として考えなければならない。

このような症例誌が約7000件存在する。今後データベースを作り、欧米や世界の都市および農村地域の精神病院の分析をして両者を比較したり、日本国内の別の地域と比較したりすることを考えている。

もう一つの事例を質的に分析してみたい。精神科医と20歳の患者の例である。患者を精神病院に連れて来たのは患者の父親であったが、父親は糸製造業を営んでいた。精神科医と患者の父親の対話を見てみよう。

事例2の特徴として、患者の父親が次のような情報を精神科医に話している。「三か月前から不眠、頭重を訴えていたが、その中に目がかすむようになる。計算違いをしたり、忘れたりがある。その中、十日ほど前、夜中起きて「アツ」といったり、庭に虫が出て、うるさ[く]自分の悪口をいうとか、隣の工場の機械が悪口をいうなど、いいだす。一昨夜中外出、咋朝警察より帰宅。眠障碍、食事昨日だけ余り摂らず」

さらに、興味深い事例を2つ紹介したい。事例3は、患者は20歳で、父親は富裕な足袋製造業者である。患者も私立の女子中学校に在学している。しかし、15、16歳で都心部で様々な活動をする中で別の人格となり、19、20世紀に良く出てくるような人格が異なる病気になる。百貨店や呉服店で別の人格となって受け取りや盗みを繰り返し、病院では数多くの嘘をつくようになった。患者は私はこのようなタイプの人間だと言い、一方、父親は娘は数多くの嘘をついていると言い、両者の異なる言い分は平行線をたどる。

事例4は、患者は39歳で名門女子高校を卒業したインテリの婦人記者である。快活、行動的で負けず嫌いな性格である。内心では様々なことを気にかけている。年下の夫と結婚したが、うまくいかず、東大でインシュリン療法を受けて改善するが、再発して、王子脳病院に入院する。急速な近代化に合わせていく女性のインテリジェントな部分と夫との関係が描かれている。

おそらく日本の事例を欧米と比較したときに最も特徴が出るのが、夫の世帯に妻が参加するときに、実家と婚家という二つの家族というパターンが作られることである。その中で様々な事例があるのでいくつか紹介したい。

事例5は、患者は34歳である。夫から梅毒を移され、出産の直後に子供は死亡し、母である妻は梅毒の症状を示した。そこに実家が介入して、離婚が成立し、患者は実家に帰って来て、王子脳病院に入れられた。梅毒の事例は、ヨーロッパでも非常に重要な事例だ。いわさきちひろという有名な絵本作家がいるが、いわさきちひろは2度結婚しており、最初の夫は梅毒に羅患して自殺している。

事例6は、患者が23歳である。父は患者が4歳の時に死亡している。患者は夫と結婚して家具屋の嫁となるが、夫と義父を嫌悪するようになった。うまく夫の世帯に入ることができず、実家に帰った事例である。

事例7は、患者が23歳で朝鮮のソウルの女性で高い教養を受けている。ソウルで、おそらく日本人の男性と見合いをして、数日間で結婚して、東京に移動したが、婚家でうまく行かず、夫、義理の父親・母親、小姑と対立して、非常に憂鬱になっていた。それで王子脳病院に入院した。

この事例7に関しては、精神科医と患者の対話が記録として残っているので、そのまま一部を紹介したい。

精神科医:主人とうまく行くか?

患者:主人はやさしい。私が過激性というか、女の理性(りしょう)として激しくて、衝突ばかりしている。反抗心をもつから意見衝突をします。

精神科医:なぜ?

患者:母がない。[義理の]父母に対して反抗心を持っていた。自分じゃ自分の本性を抑制することができない。一、二年じゃなおらない。憂鬱だと仕事に手がつかない。精神的に一人で苦しんでいる。

事例7において精神科医による治療が成功したかは不明だが、患者が家族内における問題を精神科医に話しており、自分の内面世界を詳細に分析して素直に打ち明けていることがこの事例の特徴である。

これまで、患者にとって家族が重要であるということで、いくつか事例を紹介した。1つの家族だけではなく、実家と婚家と2つの家族を持っていて、うまく行かなくなった事例を取り上げて来た。

最後に、家族がいない患者を紹介したい。患者が一人暮らしをしていて、同居している家族不在の患者の事例である。事例8がその例である。患者は元吉原の娼婦で47歳である。1923年の関東大震災後に発病して実質上一人で暮らしをしている。ラジオは掛け放し、自分は神様、日中戦争のことを知ると興奮して日本が悪いという。隣人の一人が王子脳病院に連れてくる。この患者は、「近所の人々に色々なことを言われるが、別に気にもとめない。自分の精神は神様と同様である」というようなことを言う。

最後に、多数派ではないが、コンスタントに事例として出てくる家族を持たない人々として、朝鮮移民のケースを見てみたい。王子脳病院周辺の地域は、多くの朝鮮移民を受け入れた場所になる。この点に関しては筆者の論文を参照していただきたい3。1つの特徴として、朝鮮移民は同居する家族はあまりいないということである。朝鮮移民は日本で成功することを望んでいる。特高警察は朝鮮移民を監視・逮捕・拷問の対象の一つと見ていた。事例9は、患者は31歳の朝鮮移民で、砂利工場で労働し、天皇を殺すと公の場で叫び、特高が拘留し、王子脳病院に在院させられた。15か月後に「治癒」したとして退院している。

5.これからの発展

まとめに入っていきたい。東京の急速な都市化の中で、新しい山の手と新しい下町が並行して発生した。その変化の中における精神病院・患者・家族を見てきた。精神病院と患者と家族が複雑な関係をもちながら増加していった。精神病院に入れたいという家族が増えていった。精神病院では、インシュリンショックや電気けいれん法などの新しい治療法が登場した。他にも精神科医と患者の間で対話が行われた。このことは非常に重要な点である。患者の家族は日常生活が乱れてしまったため、患者を精神病院に連れてきている。患者は、独特な傾向を持った患者が多い。例えば万引きなどの犯罪に手を染めたり、異なる人格をもったりと。嫁入りした女性は実家と婚家の2つの家を持つという背景がある。家族がいない患者は、全体としては少ないが、元娼婦や朝鮮移民で目立つ。

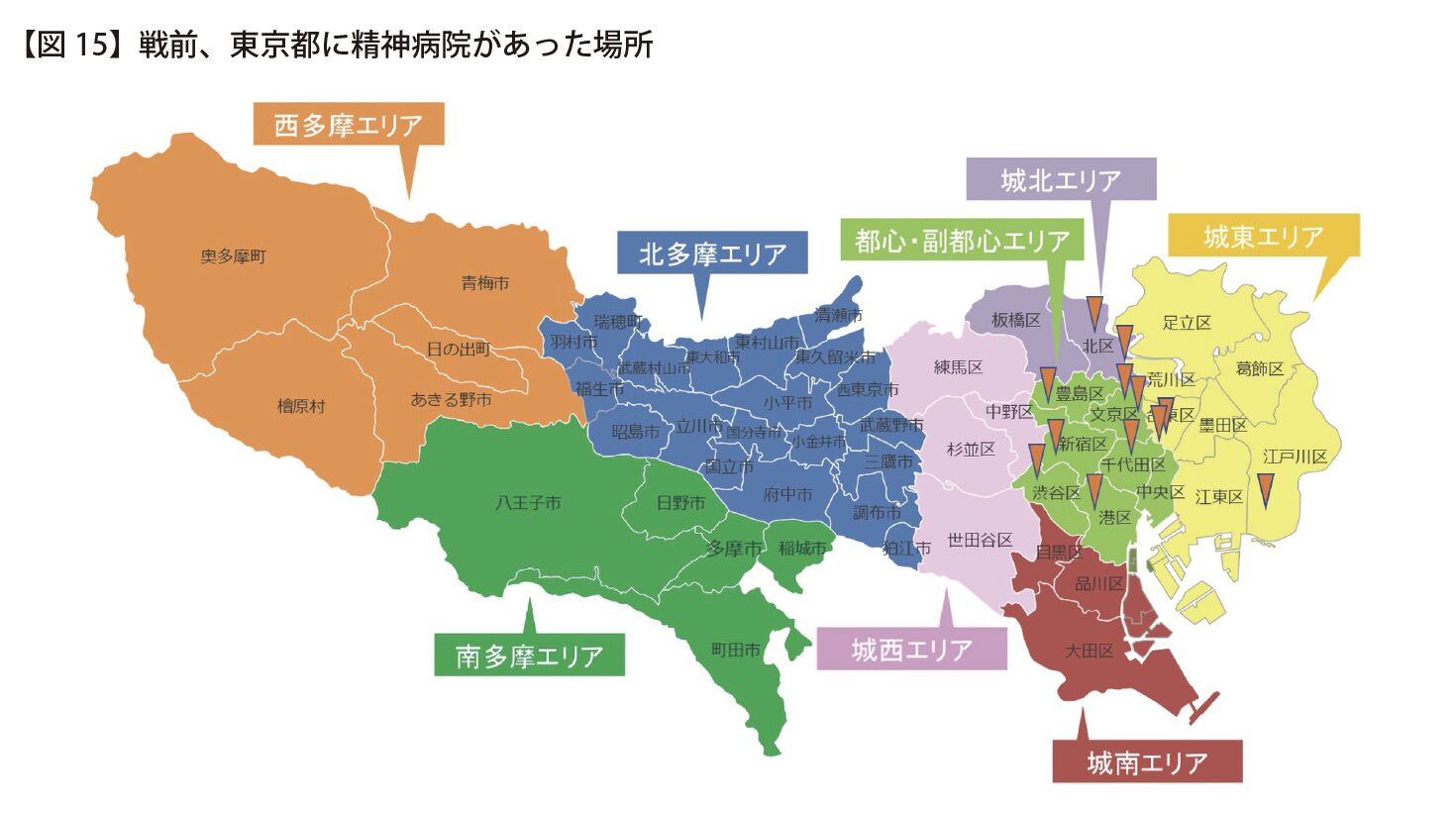

筆者が今後に向けて考えていることは、この家族が中軸の一つであったバランスが、第二次世界大戦後に崩れていくことである。太平洋戦争前には、人口がかなり集中している東京の中心部の周縁に精神病院がある構造であった。その代表的な一つが王子脳病院である。人口が集中した東京の中心部の周縁に精神病院があるということは、精神病院が家族のいる場所から近く、患者の家族がしばしば精神病院を訪問できるということである。家族と同じ空間に精神病院があったと言える(図15)。

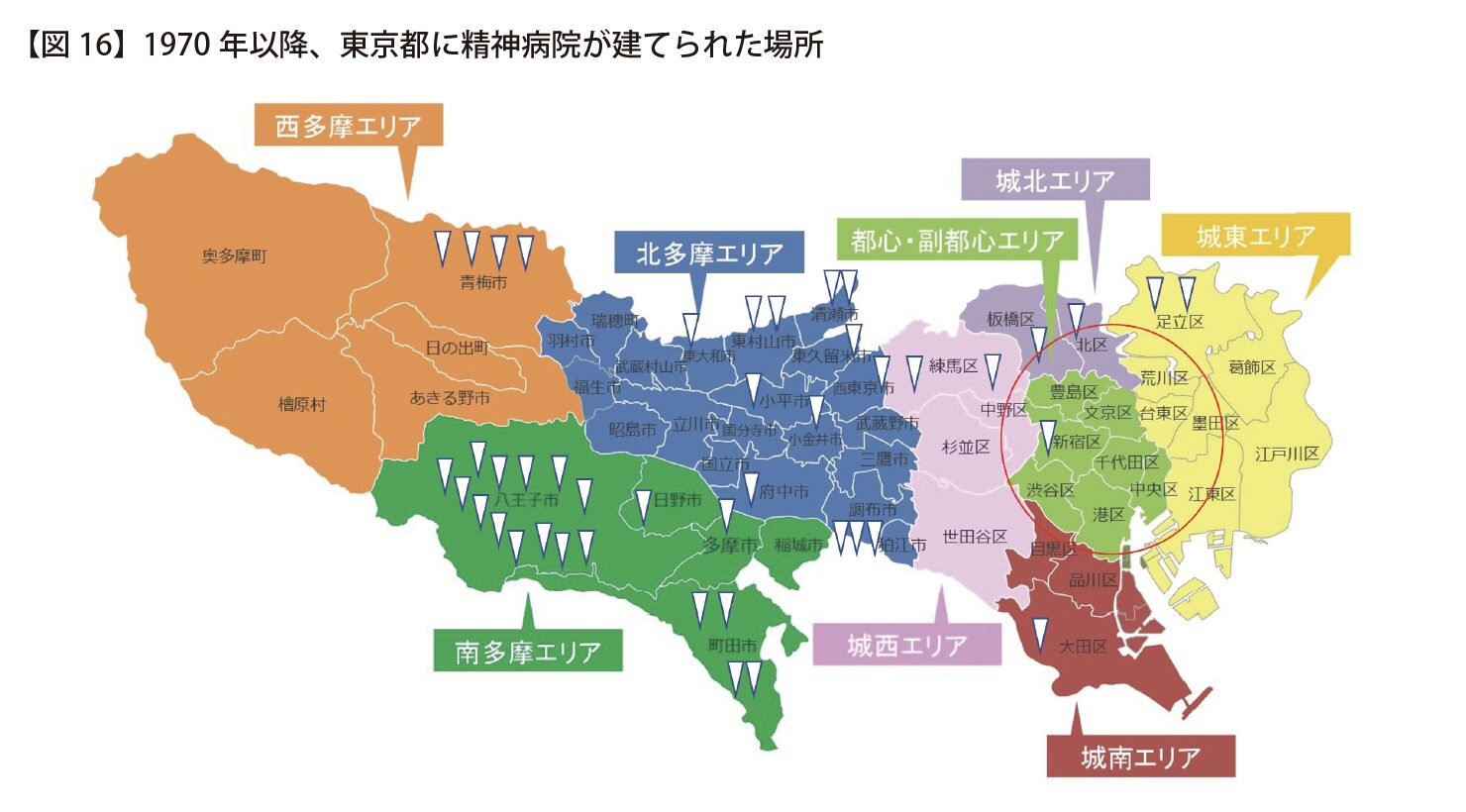

戦後の東京の状況は大きく変化した。1970年以降の東京の精神病院はすべて東京の西側に建てられた(図16)。江戸の周縁で、東京になって住宅地と工場が発達した地域には精神病院が無くなり、圧倒的多数の精神病院が、東京西部の南多摩、西多摩、北多摩エリアといった東京の辺境地域に建てられるようになった。戦前は、住宅街に精神病院が建てられたが、戦後は、人里から離れた場所に精神病院が建てられるようになった。これは非常に重要な現象になる。この現象については今後議論されていくであろう。

筆者は、比較的大きなデータを使っているが、今後、家、ジェンダー、年齢、地理、政治、経済などについて議論されるであろう。その際に、個々の疾病・患者と家族・精神医療者のミクロな知識が重要になる。詳細に述べれば、次の内容が議論の重要な要素になる。まず、疾病のタイプであるが、極端な例では精神病にかかっていない事例もあること。また、患者が生きる、病む、精神病院の中で死ぬこと。また、家族がそれに深くかかわる、浅くかかわる、完全に無視すること。また、精神科医や看護人がそれらに対応していくこと。また、新しい治療法について。最後に、家族がいない事例を知ることである。

(本稿は、2023年7月7日に開催したICUS懇談会における発題を整理してまとめたものである。)

1 https://u-tokyo.academia.edu/AkihitoSuzuki/Papers

2 Akihito Suzuki, Madness at Home: The Psychiatrist, the Patient, and the Family in England, 1820-1860 (2006).

3 Akihito Suzuki, “Japanese imperial psychiatry in Tokyo: two Korean immigrants in a psychiatric hospital, 1920-1945”, Hist Cienc Saude Manguinhos, 29(2023), 47-59.