日本人とノーベル賞

私の専門は有機合成化学である。もともとは純正研究で、有機合成化学の発展を考えてきたが、今はどうすれば社会のためになるかを考えている。

そこで、注目したのがペプチドによる創薬である。ペプチドは2〜50個のアミノ酸が結合した物質で、これを用いれば副作用のない明日の医薬品を劇的に少ない費用で開発できる可能性がある。これにより、日本の製薬会社が国際的にも十分に競争できるようになる。私の今の「夢」である。

「夢」や「目標」という観点から見るとき、日本人ほどノーベル賞受賞者を輩出するのに向いている民族はいないと思う。というのも、日本人は基本的に論理よりもセンスとフィーリングで判断するからである。ノーベル物理学賞を受賞された湯川秀樹先生も「日本人に論理的な人はいなかった」とはっきり言われているほどだ。

論理的にものを考えるということは、しっかり物事を述べるという点で役に立つ。しかし、ジャンプした発想には向いていない。日本人には論理から離れてセンスとフィーリングで生きているタイプが多く、飛躍によるゲームチェンジの発明・発見に向いている。

同じくノーベル賞を受賞された山中伸弥先生や根岸英一先生、野依良治先生なども、私の知る限り、皆センスの良い人たちであった。山中先生はIPS細胞の研究について、「自分は日本人だからこの研究ができた。アメリカ人ならできなかった。彼らは合理的に考えて絶対に成功するはずがないことには手を出さない。私はともかく何かあるのではないかと、とことん追求し続け、思わぬ発見に至った」と語っておられる。そのように、論理的な理屈の前に、「ここは、こうすべきだ」と感覚とフィーリングで感じ取る日本人にしかできない研究は実は非常に多い。このために、日本人は多くのノーベル賞受賞者を輩出することができた。

内向型の日本人

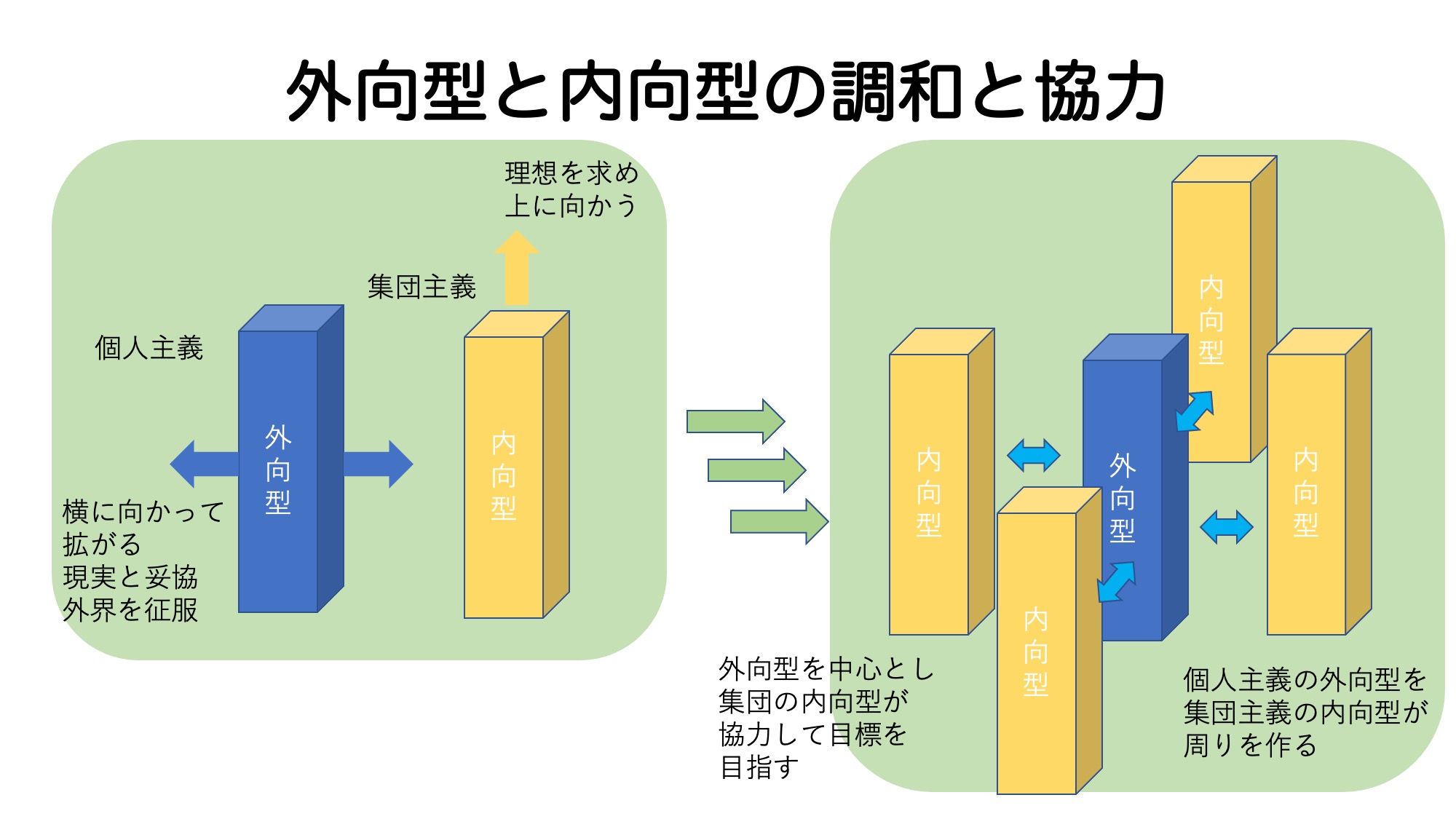

フィーリングによって物事を判断する日本人の気質は、その民族的な性質に起因している。ユングのタイプ論に基づいた分類によれば、日本人は意識が外界ではなく自分の内に向かう内向型の民族である。内向型の民族は、物質から自由になろうとし、他人と一つに溶け合おうとするという。対立ではなく、和合や融合へ向かうのである。

そうした内向型の性質は、日本人においては「意識的思考」を排除することと集団主義に表れる。昔から弓道の矢は的に「当てる」のではなく、形をなぞると「当たる」ものだったし、ソロバンの答えは「出す」のではなく「出る」ものだった。また、日本にはただ「道理」という言葉で社会の法制を定めた時代があった。「道理」は論理的には説明できない社会の暗黙のルールに依拠しており、罪の軽重は裁判官の判断に委ねられていた。現代でも日本人は「道理」に敏感であり、コロナ禍に強制力のない「自粛」で耐えられているのは、この「道理」によるところがあるだろう。

意識的思考をあえて取り除く姿勢は、教育にも表れている。昔の日本の教育では、論語を題材に、訳が分からなくても読み続けさせた。最初の2、3年は全く分からない。ところが、読んでいるうちにどこかで分かり始める。人から教えてもらった「簡単な説明」では「簡単な理解」しか手に入らない。しかし、反復するうちに自分で気づいたことは、より本質に迫っていることが多い。伝統的な教育は、基本の形から入ることを重視してきたのである。

しかも、形から入るだけでは終わらない。松尾芭蕉が言ったとされる言葉に「格から入って格を出よ」というものがある。「格から入る」は形から入るということである。しかし、完成するためには「格から出る」ことをしなければならないというのである。これは面白い言葉である。現代でも、歌舞伎俳優など、一流まで達した人には誰でも、我々が知らない面白さがある。形は大事だが、それだけでは面白くない。面白さが出てきたところが「格より出る」ということである。ノーベル賞を受賞された先生方も、この次元まで達しておられたのであろう。

実際、私が出会ったノーベル賞級の先生方は、基本を踏まえつつも、どこか形から飛び出た創造性豊かな方たちであった。

例えば、京都大学の福井謙一先生は、研究の内容を横書きの専門用語を使わず、縦書き一行で伝えるように教えてくださった。この教えのおかげで、私は平易な言葉で話し、聞いている人にわかってもらえるかをいつも念頭に置くようになった。

また、私が学生時代からお世話になった野依良治先生は、どのような結果にも決して妥協せず、とことん議論するのが小気味よかった。私がインスタントコーヒーを飲んでいたら、「インスタントなアイデアしか出ないぞ」と叱られたのも良い思い出である。

集団主義と例外の共存

日本の文化は元来そうした逸脱を許容する懐の深さを持っている。日本人の内向的な民族性は活動においては集団主義として表れるが、時々出現するとんでもなく飛び出した杭になる者を排斥しない。集団主義なのだが、それに沿わない人が出てきたときには別格にしてしまうのである。昔は私たちはそのような別格な存在を「婆娑羅」(ばさら)と呼んでいた。

元々「婆娑羅」とは江戸時代に見られた陶器のことを指していた。独特のグリーンの陶器で、型にはまっておらず、少し形がおかしい。それが面白い風合いを出している。日本人は形からはみ出した者をこの陶器になぞらえて、別枠として上に奉ってきたのである。織田信長は代表的な「婆娑羅」だった。人が着ないような服を着たり、突拍子もないことをしたりする。最初は敬遠されるが、戦に勝つようになれば「彼は特別だ」と「婆娑羅」の格に置かれた。そのような逃げ口が日本の社会には作られている。

集団主義的な社会であるほど、この「婆娑羅」の感覚は重要であろう。学校でもクラスに一人、合わない子がいる場合がある。先生の対し方によっては、その子は思いもよらない成長によってクラス全体を引き上げる存在になり得る。そうした視点が絶対に必要である。こうした安全装置がある限り、日本人は伸びていく。日本の護送船団方式のような教育を批判する意見もあるが、良いところは良いと認めていくことが大切である。

アメリカのテレビなどを見ていると、メディアが大統領にインタビューをするとき、政策についてはしっかり質問している。それが、よもやま話になると友達付き合いのようになる。これは個人主義の良いところである。日本のような集団主義は個人主義の良いところを取り入れるのならよいが、形だけ真似しても意味がない。

ポジティブな捉え方

世界でも、ノーベル賞を受賞されたような一流の先生たちは面白い方たちだった。私が大好きだったスタンフォード大学のある教授は、様々な研究分野を切り開いた人だったが、あるとき「飽きた」と言って大学を辞めてしまった。そして不動産屋になり、10年ほど稼いだ後にまた辞めてしまった。その後はハワイで画商をしておられた。この方は、一つのことを実践しながら、そこからヒントを拾い上げ、次々と新しいことを思いついていた。本当に面白い人であった。

だから、このような人には「失敗」は無いのである。世に言う「失敗」とは、単に自分の考えた通りにならなかったということに過ぎない。研究をしていると様々なデータに出合うが、その時に「これでは上手くいっていない」と捨ててしまえば、新しい発見の芽を摘んでしまうことになる。「失敗などない。新しい発見だ」とポジティブに捉えることが必要で、小さいころから身につけておくことが重要である。

そして、ポジティブな見方は人に対するときも重要である。誰かの悪いところをあげつらうよりも、良いことをしている人をほめるほうが良い。例えば、兄弟がいて、兄が良いことをし、弟が悪いことをしたとしたら、兄をほめるのが良い。そうすれば、弟は自然に兄の真似をするようになる。いたずらに誰かを責めることは差別の根になる。男女平等や人種問題でも同様であろう。

大学教育の問題

日本の科学界の危機の例として、論文数が問題にされることがある。私は論文の数そのものはそれほど重要だとは思っていない。論文の価値は、その論文によって新しい分野を開いたかどうかで決まる。「追いつけ、追いつけ」ばかりを意識した論文は、本当の意味での論文ではない。

先ほど述べたように、日本には一見型破りで、実は素晴らしい創造性を秘めた人材を受容する素地があった。ただ、昨今の大学教育はそうした「婆娑羅」のような人材を育てることを忘れているように見える。

現在の日本の大学教育、特に博士課程(修士含む)教育には大きく二つの問題がある。

一つ目の問題は、学生に生活給の給付がないことである。欧米や中国では全員に給料が与えられているのに対し、日本の大学院生には少し前まで全く給付されていなかった。そのため、博士課程に進む学生は、一千万円近く借金をして通わざるを得ない。それでも、昔は変わり者が博士課程に進んでいたが、最近は学生の保守化が進み、ここ5年間で博士課程に進む学生は半減している。これは由々しき問題で、分野によっては若い研究者が全くいなくなるということも起こりうる。

最近、ようやく国が約7800人の博士課程に進む学生に毎年240万円を給付することを表明した。良い方向には向かっている。しかし、まだ修士課程の学生は対象外であるし、対象分野も情報などすぐに社会で展開できる分野にとどまっている。これを第一歩とし、さらなる取り組みが必要である。

二つ目の問題は、(少なくとも理系の)大学教育において講座制というシステムがとられていることである。講座制のもとでは、教授を頂点に准教授、講師がおり、助手が2人から3人、その他に技術員がいるという、一種のヒエラルキーが出来上がっている。学生はそのヒエラルキーの中に入って、下から積み上げていくというのが、現在の日本の大学における教育である。

講座制は100年以上前、明治の初めにヨーロッパをモデルとして始まった。しかし、ヨーロッパでは弊害が大きいとして50年以前に廃止している。理由は明快で、ヒエラルキーに属する人々は、全てトップにいる教授の考えを継続しなければならないからである。このシステムでは新しいアイデアは出てこない。講座制に入ってしまうと、28歳、29歳の若者が下手をすると20年近く“飼い殺し”になってしまう。50歳近くになってようやく独立し、あとは好きなことをやれと言われるが、その段階では新しいアイデアは出てこない。無茶ができる若い時に、無茶をして、「お前はえらい、すごい」とほめて、踊り出すようにしてやらねばならない。

では、講座制を廃して、どのような制度にしたらよいのだろうか。それほど難しいことではなく、教授を退官するときに、後継者を自分の一門から出すのをやめればよいのである。そして完全に独立した助教ポジションを作る。全く新しい人が活躍できるポジションを作ればよい。アメリカでは、博士課程修了後、2〜3年研究員として過ごした若者が、独立した助教のようなポジションに直接応募する制度がある。そうして、まっさらな状態から新しい仕事を始めるのである。

もちろん、若いのでそれほど成熟した研究者ではないが、そのようなポストがあると、中にはものすごく斬新なことを考えつく者が現れる。100人に1人ほどの割合だが、その1人が大切で、新しい流れを創りうる。これを育てなければならない。

科学技術政策には論理も必要

いま一つの課題は科学技術政策の打ち出し方である。昨今、科学技術の興隆への関心が高まり、国から「ムーンショット」や「未来社会創造事業」といったプロジェクトが立ち上げられている。しかし、こうしたプロジェクトの実現に向けて、もっと論理的に道筋を考えなければならない。

先に日本人のフィーリングで判断する気質は、科学技術開発を成功に導く上で大きな可能性を持っていると述べた。日本の科学分野の研究には可能性はたくさんある。日本人のものの考え方は成功に導く上で実に大きい。論理的でないことは発想を豊かにする。

ただ、興味深いのは、実際の開発には感性的な思いつきだけでは足りないということである。発想を引き出すためには非論理的であることが重要だが、発想した後は論理を使って形作らなければならない。自動車であろうと何であろうと、科学技術の成果は論理の塊である。上記のようなプロジェクトも基本は同じである。文科省の官僚が「今までの延長線ではだめで、思い切って新しいことをやる必要がある」と考えられたのだろう。そのムーンショットの発想自体は良いが、そのあとが問題である。

通常、こうしたプロジェクトの内容を詰めるにあたり、5〜10人程度の外部の人材からなる委員会が設置される。委員には大学教員、企業関係者、作家など文化人が入るという構成が多い。この際、科学的な論理のバックグラウンドをしっかりと入れ込む構成を意識していただきたい。事業のレビューを大企業の社長などが行う場合があるが、企業人としては一般的に2〜3年先のことを考える傾向が強い。そのため、えてして長期的、飛躍的なことが十分に議論されず、実現の道筋が見えにくかったり、今まであるような発想を焼き直した提言になることがある。

そのような状態で、莫大な研究費を出して誰かに研究を委託する。委託されたほうも、具体的な道筋を示されないため何を作ったらよいかよく分からない。仕方がないので、既存の考えに手を加えて、委託された事業の研究成果として提出してしまう。このような資金の使い方が最近とても多い。これは諸外国ではほとんど見られない現象である。

日本でこうした資金投入が行われる背景には、官僚の多くが文系出身であることも関係している。やはり文系と理系の両方の論理が必要である。ものを発想する訓練が教育でなかなかできない。結果、日本政府は国際社会でもルールを作る側にまわることができない。ルールを作るためには知識と発想力の両方がいる。文系にもそのような人材が増えなければならない。

日本の教育観が今ひとつ明確になっていないと思う。日本は独創性を持った人材を育てるという意識をしっかりと持つ必要があるだろう。アメリカのシカゴ大学にいた時、イリノイ州、ウィスコンシン州、オハイオ州の3州から優秀な高校性を集め、ノーベル賞をとったような先生と1週間寝食を共にしてもらう機会があった。ホテルで朝から晩まで、先生は様々な話をし、学生はそれに応える。これは学生にとってとんでもない学びとなる。私はとてもうらやましかった。

「100人に1人」を育てる試み

全く同じことはできないが、私も日本で「大津会議」という同じような取り組みを行っている。全国の博士課程にいる“とがった”学生を15名ほど、滋賀県のホテルに集めて朝から晩まで一緒に過ごすという企画である。今まで200人近い参加者が巣立っているが、非常に良い育ちの機会となっている。そこで最先端の研究をしている専門の学者と議論したり、最新の論文を読んで「自分ならこうする」と意見を戦わせる。参加者は皆各地のナンバーワンなので、会議に参加するまで「天狗」である。ただ、互いに「天狗」同士なのですごく仲良くなるし、トップの世界で改めて自分の立ち位置を知る。たとえ大成する人が100人に1人でも、そのような機会を持ち続けていくことに大きな意義がある。

終戦後、日本はアメリカの占領軍から多大な影響を受けた。アメリカ的な個人主義が普及し、憲法にすら「個人として尊重される」という文面がある。そのような憲法を持つ国は日本だけである。このとき完全に個人主義に変わればまだよかったが、数千年も集団主義で暮らしてきた日本社会では、完全に変われるはずもなかった。それゆえ、中途半端な形が現代まで来ている。

集団主義は元々日本人の知である。だから根本的にはこれ以外にはなれない。ただ、「婆娑羅」の考えに表れているように、集団から逸脱した者を特別な者として受け入れることもできる。私は、人は集団主義的な内向性と個人主義的な外向性を兼ね備えることで、素晴らしい人格となると思う。これは外向的な民族には難しい。内向的な日本人だからできることである。それは世界の先導役になることができる素質なのである。

研究者に限らず、豊かな発想と着実な構想力で日本と世界を前進させる人材を育てなければならない。