1.中国とASEAN諸国の間の南シナ海に関する紛争

ASEAN諸国では最近、国際法が海洋紛争の解決に果たす役割などについて盛んにシンポジウムや研究会が開かれている。これは言い換えれば、ASEAN諸国が中国との関係をどう考えるべきか真剣に検討しているということだろう。当然ながら、紛争は法による解決が望ましい。しかし国際法は決して万能ではない。国際法でどこまで可能でどこから政治に委ねるべきかは難しい課題である。 2015年10月29日、フィリピンが中国を訴えた仲裁裁判で一つの仲裁判断が出された。この判断は、この仲裁裁判所が管轄権を行使できるかどうかについて判断したもので、最終的な仲裁判断は間もなく出される予定である。後述するが、問題はこの仲裁裁判で何が議論されようとしているかという点だ。中国はこの裁判に出廷しておらず、そのことをどう捉えるかも考える必要があろう。

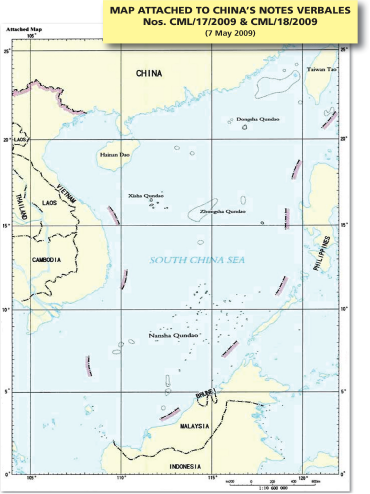

そもそも中国が南シナ海において何を主張しようとしているのか、必ずしも明確ではない。図1は、フィリピンがこの仲裁裁判の申述書(memorial)に添付していた地図で、10月29日の判決でも使用された。この地図にはいわゆる九段線が示されているが、国際法上は中国がこの九段線によって何を主張しようとしているのかはっきりしていない。おそらく意図的に曖昧にしていると思われる。 中国はいつ頃から九段線に関する主張を始めたのか。中国(中華民国)政府は1935年、委員会を設置して南シナ海の132個の島々の地理的名前のリストを公表した。1947年には11個の点線を使って十一段線を引いた地図を内部で回覧したという記録がある。1953年になるとそのうち2個を削除し、九段線に変更して地図に記載し始めた。おそらくこの頃から九段線を主張し始めたと思われる。

*** 中国とASEAN諸国の間の南シナ海に関する紛争 ***

1935年 中国政府が任命した委員会が南シナ海の島々の地理的名前のリストを公表(132個の島についてのリスト)

1947年 中国政府が十一段線を引いた地図を内部で回覧

1953年 十一段線から2つを削除し、九段線に変更、地図に記載

1958年9月4日 中国が領海に関する宣言(南沙諸島等を含む)

1992年2月25日 UNCLOSの批准を前提に、領海及び接続水域に関する法律制定

1996年6月7日 中国、UNCLOSの批准書寄託

1992年5月15日 領海の計測のための基点を決定(西沙諸島の基点を含む)

1998年6月26日 EEZ及び大陸棚に関する法律制定

第14条:この法律の規定は中国が享受する「歴史的権利」を害さない

2000年12月25日 中国とベトナムがトンキン湾における領海、EEZ及び大陸棚に関する協定締結

2009年5月6日 マレーシアとベトナムがUNCLOS第76条8項に基づく大陸棚延長を共同申請

2013年 フィリピンが中国との南シナ海に関する紛争を国連海洋法条約附属書VIIの仲裁裁判に付託

***

2.ジュネーブ海洋法条約と国連海洋法条約(UNCLOS)

(1)ジュネーブ海洋法条約

1958年4月、ジュネーブで開催された第一次国連海洋法会議でいわゆるジュネーブ海洋法条約が採択された。それ以前の国際社会では海洋に関する国際法規則の多くは慣習国際法に任されており、文字に書かれた規則は断片的なものしか存在しなかった。ジュネーブ海洋法条約は海洋に関する規則を初めて条約の形で示した文書となった。ジュネーブ海洋法条約は、国連総会の任務の一つとされている国際法の法典化と漸進的発達を目的とした文書であるということに留意が必要である。

第二次世界大戦後に国際連合が設立されたが、国連総会の主要な目的の一つは国際法を明確にすることであった。慣習国際法は不文法であるため、それ以前は紛争が起きた後になってから何が慣習国際法かを議論し、当事者双方が自らの主張の正当性を証明し合うことで紛争の解決に必要な慣習国際法を証明するというプロセスがとられてきた。つまり紛争が発生するまではどのような慣習国際法が存在するかが必ずしも明確ではなかったのである。

そこで慣習国際法の内容を明確で確認可能な形にするために、国連総会の機能の一つとして慣習国際法の法典化と漸進的発達が国連憲章に明記されることになった。慣習国際法を文字に書く作業は国連総会の任務ではあるが、どちらかと言えば政治色の強い外交官が集まっている国連総会で細かい慣習法の議論をするよりも、専門家に委ねるべきと考えられ、国際法の専門家によって構成される国連国際法委員会が設置された。国際法委員会が草案を起草し、最終的に加盟国が受け入れられる形の条約にするというプロセスがとられることになった。

第一次国連海洋法会議では、この委員会が作成した草案を外交会議で議論して条約の形にした。その結果、「領海と接続水域に関する条約」「公海に関する条約」「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」「大陸棚に関する条約」の四条約(ジュネーブ海洋法条約)が採択された。したがって、これらはいずれも当時の時点で確立した慣習国際法とその漸進的発達を目的としたものであった。中国は1958年9月4日、領海に関する宣言を発表しているが、それはこうした国際社会の動きを念頭に置いたものだった。

一方、海洋に関する慣習国際法の法典化や漸進的発達が論じられ、その後さらに海洋に関する国際法が発展した時期は、植民地だった南シナ海の周辺諸国が独立を目指していた時期でもある。当時の国際法では独立した国の領域は、旧宗主国が植民地時代に設定していた境界をそのまま引き継ぐことが原則とされていた。しかし実際に国が支配権を及ぼす範囲については必ずしも明確ではなかったし、現地の人々や政治団体の実態に一致するものでも必ずしもなかった。例えば、ベトナムを支配していたフランスは宗主国として南シナ海に権益を持ち、それに基づいてさまざまな行動をしていたものの、それは国際法というより旧宗主国としての政治的利害に基づくものであった。

アフリカやアジアの旧植民地から独立した国々が国際司法裁判所に付託した領域紛争や海洋境界紛争の事例をみると、ほとんどの場合、植民地時代にどのような条約が結ばれていたか、あるいは植民地時代の行政区域の境界がどのようになっていたかに基づいて境界が画定された。実際にそこに居住して生計を立てている人々が持っていた利害は、旧宗主国の間の交渉や合意では必ずしも十分に配慮されていなかったと考えられる。アフリカ諸国や中南米諸国、あるいはアジア諸国においては、おそらく旧宗主国にとっての政治的利害と、住民や現地の団体がそれぞれの島や場所を利用していた実態には相当な開きがあったのではないかと推察される。

旧植民地から諸国が独立していく過程においては、そうした旧宗主国の利害と現地の住民の利害の相違がもたらす紛争も見られるようになったといえる。さらに言えば、第二次世界大戦後の海洋に関する国際法の発展の文脈で、中国が論じる九段線がどのような意味を持つのかが議論されるようになったのである。

(2)国連海洋法条約(UNCLOS)

1982年、第三次国連海洋法会議において国連海洋法条約(UNCLOS)が採択された。各国はその当事国になることを念頭に置きつつ国内法の調整を進めた。1958年のジュネーブ海洋法条約と国連海洋法条約には大きく異なる点がある。ジュネーブ海洋法条約は慣習国際法の法典化と漸進的発達を目的として作られたが、UNCLOSはそうした制限にはとらわれないものであるという点である。国際社会にはジュネーブ海洋法条約の採択後もっと海洋全体についての全般的な規則を作りたいという意向があり、第三次国連海洋法会議では条約によって規定される新しい規則も含めて、海洋に関する問題全体を規律する条約を作ることを目的とする外交会議が開かれ、必ずしも慣習国際法の法典化や漸進的発達にとらわれないが交渉が行われた。

3.国際法における海洋の区分

(1)「領海」と「公海」

ジュネーブ海洋法条約では、原則として海域を「領海」と「公海」の二つに区分して考えていた。領海は沿岸国が主権を行使できる海域である。これに対し、公海は沿岸国を含めいかなる国も管轄権や主権を行使できない海域であり、公海自由の原則のもと、航行の自由、漁獲の自由などが認められるとされていた。したがってある時期までは、領海はそれほど広い海域である必要はなく、むしろ公海が人や物を運ぶ船舶の航行に使われる海域として重要だと考えられた時代が長く続いていた。そのためどちらかと言えば領海を狭くとり、船舶が自由に航行できる海域である公海を広くとるという考え方が一般的であった。

ところが第二次世界大戦後、そのような考え方に対して、特に長い海岸線を持つ沿岸国が領海を広げたいという主張をするようになり、公海自由の原則を主張する国がこれに反対するようになった。その典型的な例がジュネーブ海洋法条約の一つの「領海と接続水域に関する条約」である。条約の題目から言って本来であれば領海の幅を何海里に定めるかが書かれて然るべきだった。しかし外交交渉の結果、それが書けないままに終わってしまった。その後、領海の幅を決定するために第二次国連海洋法会議が開催されたが合意にはいたらなかった。

それを受けて始まった第三次国連海洋法会議では最終的に国連海洋法条約に領海の幅が明記されることになり、領海の幅は12海里を超えない範囲で沿岸国が設定してよいとされた。ただしこの12海里というのは1960年代から70年代にかけて沿岸国の一部が主張していた幅と比べ、相当に狭いものであった。1970年代にもっとも広い領海を主張した国々の中には領海を200海里と主張する国もあり、それから見れば相当に狭い。

(2)トルーマン宣言と「大陸棚」

領海の幅を広げる議論はなぜそれほど強くなったのか。それは、海洋が船舶の航行だけでなく、そこに存する資源の利用という用途を持つようになったことによる。このため、1950年代、60年代以降に旧植民地から独立した国々が増え、領海を広げることによって海に存在する資源を囲い込もうとするようになったという事情がある。米国も1945年にトルーマン宣言を出し、「大陸棚」の概念を示した。米国の考え方は大陸棚が領海の幅を超えて陸の延長として存在し、その資源開発には沿岸国が排他的権限を持つというものだった。海域を領海と公海の二分法で考えていた時代であれば、これは国際法に違反する宣言ということになる。ローマ法の原則で言えば、場所を支配する者が土地の上から下まですべてを支配することができる。領海であれば上部の空域から海面、海水、地下まで支配できる。しかし米国の宣言に言われる大陸棚は、海底面とその下の地質部分に限定する形で沿岸国が領海よりも広い海域にまで排他的な権限を及ぼすことができるというものである。これは公海自由の原則と真っ向から対立する考え方である。もし他の諸国がこれに反対していれば大陸棚という概念はおそらく国際法に登場しなかった。しかし他の諸国は米国のこの考え方に追随する形で宣言を出していくことになる。

またトルーマン宣言の前提にあったのは、海底の油田あるいは天然ガスなどの資源開発が可能であるということである。これを受けて、特に発展途上国には公海自由の原則に基づいて先進国に自由に資源を使われるより、とりあえず自国の沿岸の資源を囲い込んでしまいたいとの思惑があった。たとえまだ技術が確立していなくても、とりあえず囲い込めるところを囲い込むために大陸棚という考え方に賛同したのであった。

(3)「排他的経済水域」

こうした動きの中で、国連海洋法条約の交渉は領海12海里という狭い海域で決着したのはなぜか。一つには、沿岸国は海洋資源に対して権限を行使したいのであって、その点に着目すると必ずしも領海とそれに対する主権の行使という概念を使う必要はない。そこで国連海洋法条約では、大陸棚とともに「排他的経済水域」というまったく新しい概念を導入し、基本的には沿岸国が資源の開発や管理、環境の保護・保全に関して、少なくとも200海里まで排他的権限を行使できる海域を設定できることにした。それを明示することにより、領海は狭く、大陸棚と排他的経済水域を広くという考え方のもとで最終的に決着したのである。この考え方は海域に国家の権限を導入することにもつながっていく。領海は無害通航権の問題などがあるものの、ほぼ領土と同じ形で主権を行使できる。それに対して大陸棚や排他的経済水域は「主権的権利を行使できる」とすることで、沿岸国の権限の行使の在り方を領海と区別した。したがって、大陸棚の上部水域や排他的経済水域については、資源の利用と保全、環境保全・保護等に関する沿岸国の排他的権限が認められる以外は原則として公海に適用される規則が適用される。

4.国連海洋法条約における海域区分と南シナ海に関する紛争

(1)海洋境界画定に関する問題

こうした国連海洋法条約における海域区分は、中国の九段線をめぐる議論と一体どう関わるのか。例えば、図2、図3は前述の仲裁判断で使用された排他的経済水域の200海里線と九段線が記入された地図である。白色が各沿岸国の基線から200海里で囲まれた部分、中央の水色が公海である。しかしどれだけ資料を読んでも、中国の九段線の主張が領土の話をしているのか、海域を囲い込む話をしているのか明示されていない。意図的に曖昧にしていると思われるが、これは仲裁裁判でも最大の論点になるだろう。

図4は九段線で囲まれた海域をピンク色で示しているが、これが中国が「自国のもの」と主張する海域であるにしても、この海域と、各沿岸国が国連海洋法条約のもとで権原(title)を持つ、領海、排他的経済水域、大陸棚とがどのような関係にあるのかも明確ではない。また、この地図には島や低潮高地などの多くの海洋地形物も記載されている。後述するが、これら一つ一つの主権をめぐっても主張が対立しており、主権の問題が解決しなければ、それらが海洋に対してどのように権原をもたらすのかも明確にはならないので、非常に複雑な問題である。

このような場合について国連海洋法条約の考え方を示しているのが、第74条と第83条の規定である。第74条は排他的経済水域の境界画定、第84条は大陸棚の境界画定について定めている。前述のように、国連海洋法条約では各沿岸国の基線から測って200海里を排他的経済水域として設定し、大陸棚は200海里からさらに権原を延ばせると規定されている。領海を狭くとっていた時代から考えれば、排他的経済水域によって各沿岸国の海岸から200海里、あるいはそれ以遠まで、沿岸国に「囲い込まれる」海域が圧倒的に広がる。その結果向かい合っているか隣接している国々の間で相互の海岸から200海里を測ると、その権原が重複する場合が非常に増えるのである。国際法では海洋境界画定(maritime delimitation)という言葉を使うが、これは二カ国以上の沿岸国の権原が重複する海域において境界線をどこに引くかを意味する言葉である。第74条、第83条はその海洋境界画定についての規定である。

第74条第1項は「向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う」と定めている。つまり二カ国以上の権原が重複する場合はまず関係国が国際法に基づいて交渉し、それぞれの国にとって衡平な解決を達成できるような合意を締結することが原則だという考え方である。 ただし、起草者達は、第1項に規定されるように海洋境界に関するすべての紛争が合意によって解決できると考えていたわけではない。そこで第2項は、「関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続に付する」と規定している。第15部に定める手続とは、基本的に義務的な国際裁判の手続を指している。

また第3項は「関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない」と定めている。「あらゆる努力を払う」のであって合意に至るという義務は規定されていないが、この第3項が入っていることで、海洋境界画定に関する紛争が最終的に解決されていなくても、少なくとも、関係国で「実際的な性質を有する」合意が達成されれば、その海域の資源の利用が可能ということになる。この「暫定的な取極」(provisional arrangements)を模索する一つの例として、日中両国が東シナ海の中間線付近の共同開発に関して協力することで2008年に合意したことをあげることができる。

ちなみに最近、この第3項に基づく暫定的な取極を反映した協定や制度が多くみられるようになっている。第1項、第2項に基づく海洋境界画定に関する紛争解決が難しい中で、第3項の制度が注目されている。

(2)南シナ海をめぐる中国とASEAN諸国との関係

南シナ海をめぐる中国とASEAN諸国との関係に関連して、中国がフィリピンとの仲裁裁判で度々言及していたのが2002年11月4日に署名された「南シナ海における関係国の行動に関する宣言」(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, DOC)である。ASEAN諸国と中国の外相たちが集まった会議で出された宣言で、国際法上の拘束力はない。深刻化する南シナ海の紛争について、ASEAN諸国としても事態を悪化させないために何らかの枠組みが必要だということで出された宣言である。

DOCは法的拘束力がないため、これを行動規範(Code of Conduct,COC)に発展させようという動きはその後も続くことになる。この宣言を採択した時点でも各国はすでに一方的主張に基づく行動をしており、COCに向けた交渉は行われているものの、なかなか採択には至っていない。第74条、第83条に「合意」という文言が出てくるように、国際法でもっとも望ましい解決の一つは合意による解決である。にもかかわらず、現在南シナ海で起きている紛争の最大の特徴の一つとして各国が自国の一方的な判断で一方的な行動をとっているという点を指摘することができる。主権国家が自己判断で行っている行為に対して国際法による規律が働かないことが問題点となっている。各国がこのような事態をどれだけうまく管理できるかが、2000年代以降の南シナ海の問題に関する大きな論点である。

(3)南シナ海と他の関係諸国

南シナ海の問題に先進国として強い関心を持っているのは、日本、米国、オーストラリアであるといえる。ヨーロッパからみれば、南シナ海あるいは東シナ海の問題は地理的に遠いものだという印象を受ける。その点、米国やオーストラリアの関心の強さはヨーロッパとはまったく異なる。たとえ排他的経済水域の概念が200海里まで延びても南シナ海は中央に公海がある。この海域の航行の自由の観点から米国やオーストラリアは関心を持ち続けている。また両国の場合は安全保障上の関心も否定できない。

ただし、ここで言う「航行の自由」や「安全保障」が何を意味する概念であるかは注視する必要がある。例えば航行の自由を享受する船舶が何であるのか、あるいは「航行」という言葉によってどのような活動が包含され得るのか、かつてのように商船が行き来する時代の航行とは大きく異なる側面が出てくるのではないか。

5.国連海洋法条約第15部の紛争解決制度

(1)国際社会の平和と安全の維持のための国連の制度

国連海洋法条約はその名称が示す通り、もともと国連が開催した外交会議の成果として採択された条約であり、そこには国連憲章が持つ大原則が強く反映されている。国連憲章において紛争の平和的解決に関する最大のポイントは、第2条4項の武力による威嚇と武力の行使の禁止である。また第2条3項には国際紛争の平和的解決義務を課しており、武力によって紛争の解決を試みる前に、少なくとも国連加盟国としては国際紛争を平和的に解決する義務を負っていることになる。国際連盟の時代に常設国際司法裁判所が設置されたが、国連憲章でその制度を活かして国際司法裁判所を国連の主要機関の一つとして取り込む制度が設けられたのは、国連の主要司法機関として国際紛争の平和的解決に国際司法裁判所が資することが期待されているからである。

ただし、国際司法裁判所の裁判制度には一定の限界もある。例えば、現在の制度では両当事国の同意がなければ、原則として管轄権を行使できない。そのため国際司法裁判所を使って国際紛争を解決することを促進するためには、いかにして国際司法裁判所を利用した紛争解決に関する国家の同意を取り付けておくかが重要となる。この同意原則のゆえに、国際司法裁判所は、少なくとも一方の紛争当事国が国際司法裁判所による解決を望むすべての国際紛争において管轄権を持つようにはなっていない。例えば日本は戦後、三度にわたって竹島の領有権問題を国際司法裁判所で解決しようと提案したが、これまで韓国は同意したことはない。

(2)国連海洋法条約第15部の紛争解決制度

国連海洋法条約が作られたとき、この国際司法裁判所の管轄権の問題点をどう補うかが論点となった。第15部で定められた紛争解決制度では、まず第279条と第280条で国連憲章第33条の国際紛争の平和的解決義務が確認されている。この第15部の第1節では、国際紛争はできるだけ当事国が選ぶ方法で柔軟に解決するよう規定されている。もしそれができない場合は第2節で規定される義務的国際裁判で紛争を解決することになっている。国連海洋法条約の当事国である限り国際裁判を利用した紛争解決手続を利用する権利を有することになる。国際司法裁判所の場合は紛争当事国の同意がなければ裁判ができないが、国連海洋法条約は当事国になった時点で、一定の条件が満たされた場合の義務的国際裁判に同意する意思表示をしたとみなされるというのが基本的な考え方である。

第2節では義務的国際裁判の制度が設けられ、かつその第287条で四種類の裁判手続きを選択肢として提示している。すなわち、(a)附属書VIによって設立される国際海洋裁判所、(b)国際司法裁判所、(c)附属書VIIによって組織される仲裁裁判所、(d)附属書VIIIによって組織される特別仲裁裁判所である。附属書VIIは法律家による仲裁裁判、附属書VIIIは海洋に関して科学者などの知見が必要な場合の特別仲裁裁判である。 第287条は当事国がこれら四つの中から希望する裁判所を自由に選択するか、優先順位を明示することを認めている。紛争の両方の当事国が選択や優先順位に関する宣言をしていない場合、あるいは両国で選択や優先順位が異なる場合は、附属書VIIの法律家による仲裁裁判が優先する。これにより国連海洋法条約の当事国になれば、少なくとも附属書VIIの仲裁裁判に一方的に付託ができる制度になっているのである。この点が国連海洋法条約によって設けられた紛争解決制度の最大の特色ということになる。

ちなみに、これまでのところ、この附属書VIIの仲裁裁判は、オランダ、ハーグの平和宮にある常設仲裁裁判所(Permanent Court of Arbitration、PCA)を利用して行われた事例が多い。常設仲裁裁判所は、1899年に第一回ハーグ平和会議で締結された国際紛争平和的処理条約によって設立された。現在では、平和宮は国際司法裁判所の建物として広く知られているが、実は最初は常設仲裁裁判所のために建設されたものである。

第287条(c)の附属書VIIに基づく仲裁裁判のほとんどは常設仲裁裁判所で行われている。唯一の例外は、日本がオーストラリアとニュージーランドから訴えられ2000年8月に仲裁判断が出た「みなみまぐろ事件」の仲裁裁判である。日本は約100年ぶりに国際紛争の当事国となったこの裁判で勝訴したのだが、このときは米国・ワシントンDCにある世界銀行の投資紛争解決国際センター(ICSID)の仲裁制度を利用した。

仲裁人は5名で構成され、うち2名は両当事国がそれぞれ1名ずつ、残る3名は両国の合意によって任命される。フィリピン対中国の裁判も常設仲裁裁判所の制度を利用しているが、中国が出廷拒否をしているため、中国は仲裁人を任命しなかった。ただし国連海洋法条約のもとでは一方の当事国が仲裁を拒否したとしても、国際海洋裁判所の裁判長が仲裁人を任命できるとの規定がある。さらに欠席裁判に関する制度もあり、どんなに中国が拒否しても裁判手続は進む。

(3)第15部第2節の強制管轄権の行使の要件

フィリピン対中国の裁判における難しい点、あるいは間もなく出される判決で注意すべき点は、第15部第2節第286条の強制管轄権に関する規定である。国連海洋法条約のもとではフィリピンが中国を一方的に訴えることはできるが、フィリピン側も紛争をこの裁判手続きに沿う形で整理しなければ裁判で争うことができない。当然のことながらこの第15部の制度は国連海洋法条約のもとでの制度なので、この制度を利用して解決できるのは国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争に限定されることになる。国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争という点について、非常に難しいのは領土に対する主権と領土を基盤とする海洋に対する権原、あるいはその重複の場合の海洋境界画定に関する紛争の区別である。フィリピン対中国の事件でも、前述のように中国が主張する九段線が島の領有権の問題なのか、それとも海域に対する権原の問題なのかがはっきりしていない。国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争には、領有権の問題は含まれないとされる。したがって、もしフィリピンが僅かでも島や岩、低潮高地の領有権の議論をしてしまえば、仲裁裁判所はそうした紛争について管轄権を持たないという結論になる。

これに関連する先例として、モーリシャスがイギリスを訴えた裁判で2015年春に出された興味深い仲裁判断がある。モーリシャスはイギリスから独立した当時からインド洋のチャゴス諸島の領有権を主張していた。ところがチャゴス諸島はその後もイギリスが支配してきており、2010年にその周辺にかなり広い海洋保護区を設定した。モーリシャスはこの海洋保護区の設定について国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争だと主張して訴えを起こした。国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争という点について、モーリシャスはできる限り注意を払い、この紛争は海洋保護区の設定に関する紛争だと主張していた。しかし裁判所はモーリシャスによる3点の主張のうち2点については、本質的に領有権の問題を議論しており、国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争ではないとの判断を示した。

フィリピン対中国事件では、2015年10月29日の仲裁判断で、フィリピンが国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争を特定していると判断された。また第15部第1節に定める方法によって解決が得られないこと(第286条、第288条)に関して、中国はフィリピンが主張する紛争には他の解決方法があり、フィリピンが一方的に訴えたためにそれが不可能になったと反論した。しかし裁判所は中国の主張を認めなかった。

第3節に規定される制限および除外の対象とならないこと(第297条、第298条)については、国連海洋法条約の当事国は特に第298条で、歴史的湾や歴史的権原、海洋境界の画定に関する紛争や軍事活動に関する紛争は強制管轄から除くという宣言を出せることになっている。中国は2006年、第298条で挙げられているすべての紛争ついて除外する宣言を出している。したがってフィリピンとしては、これらの点に関する紛争も避けなければならないという問題を背負ったことになる。 以上のような国連海洋法条約上の制限があるため、フィリピンの申立は相当注意を払ってそのすべての条件を満たす努力をしたのである。

(4)2015年10月29日の仲裁判決

では2015年10月の仲裁判決ではどのような判断がなされたのか。まず、中国が欠席しても仲裁裁判所の管轄権は奪われないと判断された。またフィリピンが紛争を仲裁裁判に付託したことは、国連海洋法条約の下での義務的裁判手続の濫用にはあたらないと指摘されている。ただし、裁判所はフィリピンの15点の申立のうち7点に関しては管轄権を有すると判断できるが、7点の申立はもっぱら先決的とは言えないとした。つまり、前述の歴史的権原、海洋境界画定、又は国家の軍事的活動に関する紛争と関わりがある可能性があり、これらは最終的には本案の審理の中で判断するとした。また、1点の申立については内容の明確化を求めた。このような判断を受けて、フィリピンは2015年11月に行われた本案に関する口頭審理の中でこれらの点に注意しつつ弁論を行ったようである。

*** 手続の経緯 ***

2013年1月22日 フィリピンが紛争を仲裁裁判に付託

2013月2月19日 中国が出廷拒否の意思表示

2014年12月7日 中国が「南シナ海に着いての論点に関する中国の立場」を説明する外交文書(ポジション・ペーパー)を発出

2015年7月7日~7月13日 管轄権と受理可能性に関する口頭審理

2015年10月29日 管轄権と受理可能性に関する仲裁判決

2015年11月24日~11月30日 本案に関する口頭審理

***

6.仲裁裁判手続の問題点と今後

(1)中国の欠席

この裁判に関して、中国は少なくとも裁判に出席すべきだったのではないか。中国としては全面勝訴が見込めない裁判に出席することは許し難く、それゆえ出廷拒否したのだという意見をよく耳にする。しかしながら中国はポジション・ペーパーを発出したり仲裁手続きが始まった頃に大使が手紙を出したりするなど、様々な論点について反論をしてきた。仲裁裁判所は中国のそのような反論について裁判が行えるかどうかを正式に認定した上で本案を扱うという2段階に分けて判断する立場をとった。したがって10月29日の判決は、法的な議論を積み重ねたものではあるが、相当程度に政治的なバランスをとった判決となっている。しかしそれほど配慮した判決であっても中国は本案の手続に出廷しなかった。

欠席裁判に関して言えば、オランダがロシアを訴えたアークティック・サンライズ号事件という先例がある。中国もロシアも国連安保理の常任理事国であり、ともに国際司法裁判所の強制管轄受諾宣言をしていないという点で二つの事件の被告国には共通点がある。アークティック・サンライズ号事件でもロシアが出廷を拒否したが、2015年8月に最終判決が出され、全面的ではないもののオランダが勝訴した。

(2)判決の履行確保と今後の課題

問題はこのような判決が出たとき、仲裁判断の履行確保をどうすればよいのかという点である。フィリピン対中国の仲裁裁判についても、仲裁判断が出た後一体どうなるかに関心が集まっている。仲裁判断の法的拘束力に関しては、附属書VIIに仲裁判断が最終的なものであり、ることという規定がある。また、仲裁判断は紛争当事者間において、かつ、当該紛争に関してのみ拘束力を持つ。しかし国連海洋法条約と言えども、仲裁判断を強制的に執行する機関は存在しない。

そのような状況では、仲裁判断を履行しないことが政治的に不利であることを、いかに中国に理解させるかが重要である。国際司法裁判所の先例を見れば、多くの先例で判決が履行されている。それは国際社会が名誉を重んじる社会であり、判決を履行しないこと自体が国家にとって決して良いことではないからだ。例えば、カダフィ大佐時代のリビアもきちんと判決を履行したという歴史がある。

それでも判決を履行しなかった国があったり、判決の履行が難しかったりする事例がある。そのような場合、周辺の関係諸国が政治的圧力をかけたり、判決の履行を援助したりすることも重要だ。別の可能性として、国連が何らかの形で関与することもありえる。アフリカにおける多くの紛争が国際司法裁判所で解決されるようになったのは、判決後の履行確保の過程において、アフリカ連合や国連が政治的な役割を果たしてきたことが影響している。したがって、今回の判決に対してASEANとして何をできるのかも重要になってくる。同様に日本、米国、オーストラリアなどが中国に対して何らかの働きかけができれば、今回の仲裁判決を有効にする上で役割を果たせるのではないか。

裁判や合意によって紛争の解決を試みるというのは、紛争当事国間で問題を解決するという長い間の国際社会の慣習が前提となってできた制度である。南シナ海は中国対フィリピン、中国対ベトナムなどの二国間関係で考えることもできるが、実は複数の国々がさまざまな主張をしており、全体として錯綜した紛争になっている。その点はカリブ海とも似ているところがあるだろう。一部で二国間の暫定的な取極ができる場合もあるが、一部ではできていないというのが現状だ。このような多国間の利害関係が関与する紛争においては国際組織や関係諸国が紛争の最終的解決に向けて何ができるかを真剣に考えるべきであろう。それがフィリピン対中国の仲裁裁判の仲裁判断が出たあとの周辺諸国の課題となる。

(2016年4月13日に開催した「21世紀ビジョンの会」における発題を整理してまとめた)

(資 料)

I.国連海洋法条約関連規定

第74条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定

1 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。

2 関係国は合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続に付する。

3 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。

4 関係国間において効力を有する合意がある場合には、排他的経済水域の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。

第83条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定

1 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。

2 関係国は合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続に付する。

3 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。

4 関係国間において効力を有する合意がある場合には、排他的経済水域の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。

第121条 島の制度

1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。

2 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。

3 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。

第15部 紛争の解決

第1節 総 則

第279条 平和的手段によって紛争を解決する義務 締約国は、国際連合憲章第2条3の規定に従いこの条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を平和的手段によって解決するものとし、このため、同憲章第33条1に規定する手段によって解決を求める。

第280条 紛争当事者が選択する平和的手段による紛争の解決 この部のいかなる規定も、この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を当該締約国が選択する平和的手段によって解決することにつき当該締約国がいつでも合意する権利を害するものではない。

第281条 紛争当事者によって解決が得られない場合の手続

1 この条約の解釈又は適用に関する紛争の当事者である締約国が、当該締約国が選択する平和的手段によって紛争の解決を求めることについて合意した場合には、この部に定める手続は、当該平和的手段によって解決が得られず、かつ、当該紛争の当事者間の合意が他の手続の可能性を排除していないときに限り適用される。

2 紛争当事者が期限についても合意した場合には、1の規定は、その期限の満了のときに限り適用される。

第282条 一般的な、地域的な又は二国間の協定に基づく義務 この条約の解釈又は適用に関する紛争の当事者である締約国が、一般的な、地域的な又は二国間の協定その他の方法によって、いずれかの紛争当事者の要請により拘束力を有する決定を伴う手続に紛争を付することについて合意した場合には、当該手続は、紛争当事者が別段の合意をしない限り、この部に定める手続の代わりに適用される。

第283条 意見を交換する義務

1 この条約の解釈又は適用に関して締約国間に紛争が生ずる場合には、紛争当事者は、交渉その他の平和的手段による紛争の解決について速やかに意見の交換を行う。

2 紛争当事者は、紛争の解決のための承継が解決をもたらさずに終了したとき又は解決が得られた場合においてその実施の方法につき更に協議が必要であるときは、速やかに意見の交換を行う。

第2節 拘束力を有する決定を伴う義務的手続

第286条 この節の規定に基づく手続の適用

第3節の規定に従うことを条件として、この条約の解釈又は適用に関する紛争であって第1節に定める方法によって解決が得られなかったものは、いずれかの紛争当事者の要請により、この節の規定に基づいて管轄権を有する裁判所に付託される。

第287条 手続の選択

1 いずれの国も、この条約に署名し、これを批准し若しくはこれに加入する時に又はその後いつでも、書面による宣言を行うことにより、この条約の解釈又は適用に関する紛争の解決のための次の手段のうち1又は2以上の手段を自由に選択することができる。

(a) 附属書VIによって設立される国際海洋法裁判所

(b) 国際司法裁判所

(c) 附属書VIIによって組織される仲裁裁判所

(d) 附属書VIIIに規定する1又は2以上の種類の紛争のために同附属書によって組織される特別仲裁裁判所

2 1の規定に基づいて行われる宣言は、第11部第5節に定める範囲及び方法で国際海洋法裁判所の海底紛争裁判部が管轄権を有することを受け入れる締約国の義務に影響を及ぼすものではなく、また、その義務から影響を受けるものでもない。

3 締約国は、その時において効力を有する宣言の対象とならない紛争の当事者である場合には、附属書VIIに定める仲裁手続を受け入れているものとみなされる。

4 紛争当事者が紛争の解決のために同一の手続を受け入れている場合には、当該紛争については、紛争当事者が別段の合意をしない限り、当該手続にのみ付することができる。

5 紛争当事者が紛争の解決のために同一の手続を受け入れていない場合には、当該紛争については、紛争当事者が別段の合意をしない限り、附属書VIIに従って仲裁にのみ付することができる。

6~8項 (略)

第288条 管轄権

1 前条に規定する裁判所は、この集約の解釈又は適用に関する紛争であってこの部の規定に従って付託されるものについて管轄権を有する。

2 前条に規定する裁判所は、また、この条約の目的に関係のある国際協定の解釈又は適用に関する紛争であって当該協定に従って付託されるものについて管轄権を有する。

3 附属書VIによって設置される国際海洋法裁判所の海底紛争裁判部並びに第11部第5節に規定するその他の裁判部及び仲裁裁判所は、同節の規定に従って付託される事項について管轄権を有する。

4 裁判所が管轄権を有するか否かについて争いがある場合には、当該裁判所の裁判で決定する。

第3節 第2節の規定の適用に係る制限及び例外

第297条 第2節の規定の適用の制限

1 この条約の解釈又は適用に関する紛争であって、この条約に定める主権的権利又は管轄権の沿岸国による行使に係るものは、次のいずれかの場合には、第2節に定める手続の適用を受ける。

(a) 沿岸国が、航行、上空飛行若しくは海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由若しくは権利又は第58条に規定するその 他の国際的に適法な海洋の利用について、この条約の規定に違反して行動したと主張されている場合

(b) 国が、(a)に規定する自由若しくは権利を行使し又は(a)に規定する利用を行うに当たり、この条約の規定に違反して 又はこの条約及びこの条約に反しない国際法の他の規則に従って沿岸国の制定する法令に違反して行動したと主張されている場合

(c) 沿岸国が、当該沿岸国に適用のある海洋環境の保護及び保全のための特定の国際的な規則及び基準であって、この条約によっ て定められ又はこの条約に従って、権限のある国際機関若しくは外交会議を通じて定められたものに違反して行動したと主張されている場合

2(a) この条約の解釈又は適用に関する紛争であって、海洋の科学的調査に係るものについては、第2節の規定に従って解決する。ただし、沿岸国は、次の事項から生ずるいかなる紛争についても、同節の規定による解決のための手続に付することを受け入れる義務を負うものではない。

(i) 第246条の規定に基づく沿岸国の権利又は裁量の行使

(ii) 第253条の規定に基づく海洋の科学的調査の活動の停止又は終了を命ずる沿岸国の決定 (b) 海洋の科学的調査に係る特定の計画に関し沿岸国がこの条約に合致する方法で第246条又は第253条の規定に基づく権利を行使していないと調査を実施する国が主張することによって生ずる紛争は、いずれかの紛争当事者の要請により、附属書 V第2節に定める調停に付される。ただし、調停委員会は、第246条6に規定する特定の区域を指定する沿岸国の裁量の行 使又は同条5の規定に基づいて同意を与えない沿岸国の裁量の行使については取り扱わない。

3(a) この条約の解釈又は適用に関する紛争であって、漁獲に係るものについては、第2節の規定に従って解決する。ただし、沿岸国は、排他的経済水域における植物資源に関する自国の主権的権利(漁獲可能量、漁獲能力及び他の国に対する余剰分の割当てを決定するための裁量権並びに保存及び管理に関する自国の法令に定める条件を決定するための裁量権を含む。)又はその行使に係るいかなる紛争についても、同節の規定による解決のための手続に付することを受け入れる義務を負うものではない。

(b) 第1節の規定によって解決が得られなかった場合において、次のことが主張されているときは、紛争は、いずれかの紛争当事者の要請により、附属書V第2節に定める調停に付される。

(i) 沿岸国が、自国の排他的経済水域における生物資源の維持が著しく脅かされないことを適当な保存措置及び管理措置を通じて確保する義務を明らかに遵守しなかったこと。

(ii) 沿岸国が、他の国が漁獲を行うことに関心を有する資源について、当該他の国の要請にもかかわらず、漁獲可能量及び植物資源についての自国の漁獲能力を決定することを恣意的に拒否したこと。

(iii) 沿岸国が、自国が存在すると宣言した余剰分の全部又は一部を、第62条、第69条及び第70条の規定により、かつ、この集約に適合する条件であって自国が定めるものに従って、他の国に割り当てることを恣意的に拒否したこと。

(c) 調停委員会は、いかなる場合にも、調停委員会の裁量を沿岸国の裁量に代わるものとしない。

(d) 調停委員会の報告については、適当な国際機関に送付する。

(e) 第69条及び第70条の規定により協定を交渉するに当たって、締約国は、別段の合意をしない限り、当該協定の解釈又は適用に係る意見の相違の可能性を最小にするために当該締約国がとる措置に関する条項及び当該措置にもかかわらず意見の相違が生じた場合に当該締約国がとるべき手続に関する条項を当該協定に含める。

第298条 第2節の規定の適用からの選択的除外

1 第1節の規定に従って生ずる義務に影響を及ぼすことなく、いずれの国も、この条約に署名し、これを批准し若しくはこれに加入する時に又はその後いつでも、次の種類の紛争のうち1又は2以上の紛争について、第2節に定める手続のうち1又は2以上の手続を受け入れないことを書面によって宣言することができる。

(a) (i) 海洋の境界画定に関する第15条、第74条及び第83条の規定の解釈若しくは適用に関する紛争又は歴史的湾若しくは歴史的権原に関する紛争。ただし、宣言を行った国は、このような紛争がこの条約の効力発生の後に生じ、かつ、紛争当事者間の交渉によって合理的な期間内に合意が得られない場合には、いずれかの紛争当事者の要請により、この問題を附属書V第2節に定める調停に付することを受け入れる。もっとも、大陸又は島の領土に対する主権その他の権利に関する未解決の紛争についての検討が必要となる紛争については、当該調停に付さない。

(ii) 調停委員会が報告(その基礎となる理由を付したもの)を提出した後、紛争当事者は、当該報告に基づき合意の達成のために交渉する。交渉によって合意に達しない場合には、紛争当事者は、別段の合意をしない限り、この問題を第2節に定める手続のうちいずれかの手続に相互の同意によって付する。

(iii) この(a)の規定は、海洋の境界に係る紛争であって、紛争当事者間の取決めによって最終的に解決されているもの又は紛争当事者を拘束する二国間若しくは多数国間の協定によって解決することとされているものについては、適用しない。

(b) 軍事的活動(非商業的役務に従事する政府の船舶及び航空機による軍事的活動を含む。)に関する紛争並びに法の執行活動であって前条の2及び3の規定により裁判所の管轄権の範囲から除外される主権的権利又は管轄権の行使に係るものに関する紛争

(c) 国際連合安全保障理事会が国際連合憲章によって与えられた任務を紛争について遂行している場合の当該紛争。ただし、同理事会が、当該紛争をその審議事項としないことを決定する場合又は紛争当事者に対し当該紛争をこの条約に定める手段によって解決するよう要請する場合は、この限りでない。

2 1の規定に基づく宣言を行った締約国は、いつでも、当該宣言を撤回することができ、又は当該宣言によって除外された紛争をこの条約に定める手続に付することに同意することができる。

3 1の規定に基づく宣言を行った締約国は、除外された種類の紛争に該当する紛争であって他の締約国を当事者とするものを、当該他の締約国の同意なしには、この条約に定めるいずれの手続にも付することができない。

4 締約国が1(a)の規定に基づく宣言を行った場合には、他の締約国は、除外された種類の紛争に該当する紛争であって当該宣言を行った締約国を当事者とするものを、当該宣言において特定される手続に付することができる。

5 新たな宣言又は宣言の撤回は、紛争当事者が別段の合意をしない限り、この条の規定により裁判所において進行中の手続に何ら影響を及ぼすものではない。

6 この条の規定に基づく宣言及び宣言の撤回の通告については、国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを締約国に送付する。

仲裁(附属書VII)

第9条 欠席

いずれかの紛争当事者が仲裁裁判所に出廷せず又は自己の立場を弁護しない場合には、他の紛争当事者は、仲裁裁判所に対し、手続を継続し及び仲裁裁判を行うよう要請することができる。いずれかの紛争当事者が欠席し又は弁護を行わないことは、手続きの進行を妨げるものではない。仲裁裁判所は、仲裁判断を行うに先立ち、仲裁裁判所が当該紛争について管轄権を有することのみならず、請求が事実及び法において十分な根拠を有することも確認しなければならない。

第11条 仲裁判断が最終的なものであること 紛争当事者が上訴の手続について事前に合意する場合を除くほか、仲裁判断は最終的なものとし、上訴を許さない。紛争当事者は、当該仲裁判断に従う。