はじめに

日本は戦後まもなく途上国への開発協力を開始し、約70年にわたって実績を積み重ねてきた。現地の人びととの信頼関係を基礎とする日本の協力姿勢は、日本型開発協力として高く評価されてきた。また、アフリカなどの途上国は、日本の官民の支援を通じて日本の産業発展やアジア諸国に対する開発支援の経験・知識に学び、自らの力で持続的な開発を実現することに大きな期待を寄せている。同時に、近年は伝統的ドナーのみならず、様々な新興国が開発経験を積極的に発信しており、日本は自らの経験で培った哲学と方法にもとづき知的協力を一層強化していくことが求められている。

開発協力における知的協力について、明確な定義があるわけではない。国際協力機構(JICA)は長年にわたって途上国に技術協力を行っているが、その過程で相手国の指導者との開発政策対話や、専門家による研修や講義、日本や第三国へのスタディー・ツアーなどの知的支援も提供している。また、資金協力の枠組みで行われる様々な具体的事業には知識や技術の移転も含まれ、その意味では知的協力の側面があるといえる。

知的協力は広範な概念であるが、本稿では筆者の関心領域である産業開発、あるいはビジネスと開発などの分野を中心に論じてみたい。

1. 開発を学ぶ、伝える:今、なぜ知的協力か?

問題意識① 開発における中心テーマとしての知識・学習(ラーニング)

開発における中心テーマとして、知識・学習(ラーニング)が重要であることは言うまでもない。外国から先進技術や知識を学び、それを自国に合った内容で人材・企業・社会に定着させることは、工業化を通じたキャッチアップを目指す国々にとって不可欠である。Stiglitz & Greenwalds(2014)は、開発政策の中心的な焦点は知識のギャップを埋めることであり、開発には必然的に学び方の学習が伴うと述べている。さらに、ラーニングの重要な特性は、それがローカルな次元で起きることであると指摘している。

技術革新により、今日の途上国は外国知識に容易にアクセスできる。しかし、それを単に真似るのではなく、「ベストプラクティス」から選択的に学び、ローカライズして自国モデルを構築することが重要である。そのためには、「学ぶ側」はその方法(HOW)について学習する必要がある。

開発にとって重要なのは、何の政策を打ち出すか(WHAT)よりも、世界ほぼ共通の政策メニューをその国がどれくらい上手に企画し、実施できるか(HOW)である。例えば、産業政策の構成要素としては次のようなものがあり、各国でそれほど違わない。

教育訓練、輸出振興、輸入代替、優先業種 製品の支援、中小企業支援、外資誘致、工業団地/SEZ、企業-TVETリンケージ、外資-現地企業リンケージ(裾野産業)、電力・物流、政策金融、R&D、ICT、スタートアップ支援、イノベーション政策、品質 安全などの規格・認証、労働者人権、環境保全、地域開発、等々

したがって、開発パートナーや国際機関(「伝える側」)は、途上国に何をすべきか(WHAT)を勧告するだけでなく、それをその国の実情に合わせて解釈しながら、効果的な政策のつくり方(HOW)を助けるべきである。しかし、産業政策の立案と学習の仕方に関する(HOW)の研究は限られているのが現状だ。

問題意識② 日本が培った視点・経験

日本は自らのキャッチアップを通じ、「学ぶ側」としての経験を蓄積してきた。さらに長年の途上国への開発協力を通じて、「伝える側」としても豊富な経験をもち、相手国において人材育成や人脈構築をしてきた。この意味で、日本は、「開発を学ぶ、伝える」(HOW)について、ユニークな視点と経験を涵養してきたはずである。国際開発の環境が大きく変わってきている今、日本は自らの比較優位を認識し、「成熟したドナー」として開発への知的貢献のあり方を真剣に考えるべきであろう。

日本経済は厳しい状況が続いており、政府開発援助(ODA)予算はかつての1970年代〜80年代のような増額は期待できない。知的協力は戦略性が求められるが、低コストで実施できる取組である。2023年6月に改定された開発協力大綱(外務省、p.14)1は、開発協力に関するルール形成などで国際議論の主導を謳っているが、「知的基盤の強化」という点では軽い言及にとどまっている。

問題意識③ 戦略的な視点

近年、新興国の台頭が著しいが、それに伴いグローバルサウス(GS)との連携など、開発協力も地政学や国際関係の観点で論じられる機会が増えている。多極化した世界において、日本が先進国の一員として、国際秩序の形成に能動的に貢献することはきわめて重要である。

ただし、GSを「取り込む」という議論には違和感を覚える。GSは実際には多くの選択肢を持っており、日本を含むG7などの先進国はすでに「選ばれる」側にあるという認識が必要だ。だからこそ、日本は自ら培った視点・経験をソフトパワーとして、戦略性ある取組を強化すべきである。この意味でも、開発協力は重要な役割を果たせるのではないか。

近年、多様なアクターが知的協力を実施している。先進国、グローバルサウスを問わず、自らの開発経験やノウハウを積極的に発信する国が増えている。例えば、韓国政府の「知識共有プログラム」(KSP)は韓国の開発経験を整理したモジュールを作り出し、関心がある国の要請を受けて知識の提供や政策助言をする仕組みを構築している。中国も中国国際発展知識センター(CIKD)という研究機関を設立し、セミナーや研修を通じて中国の開発経験を途上国に共有している。その他にも、ノルウェー(Knowledge Bank)、シンガポール(SCP/SCE)、インドネシア(SSTC)、ルワンダ(RCI)、ドイツ(TVET輸出)、英国(UK Expertise)等の取組がある2。

グローバルサウスも国ごとにそれぞれの事情があり、中立性を保ちながらテーマごとに様々な国とパートナーシップを組もうとしている。日本は中長期的にそれぞれの国と向き合い、信頼関係を構築していくことが大切であろう。その意味で、開発協力は重要な役割を果たすと考えられる。

「選ばれる」側の先進国

日本などの先進国が「選ばれる」側にあることをいくつかの図で示す。

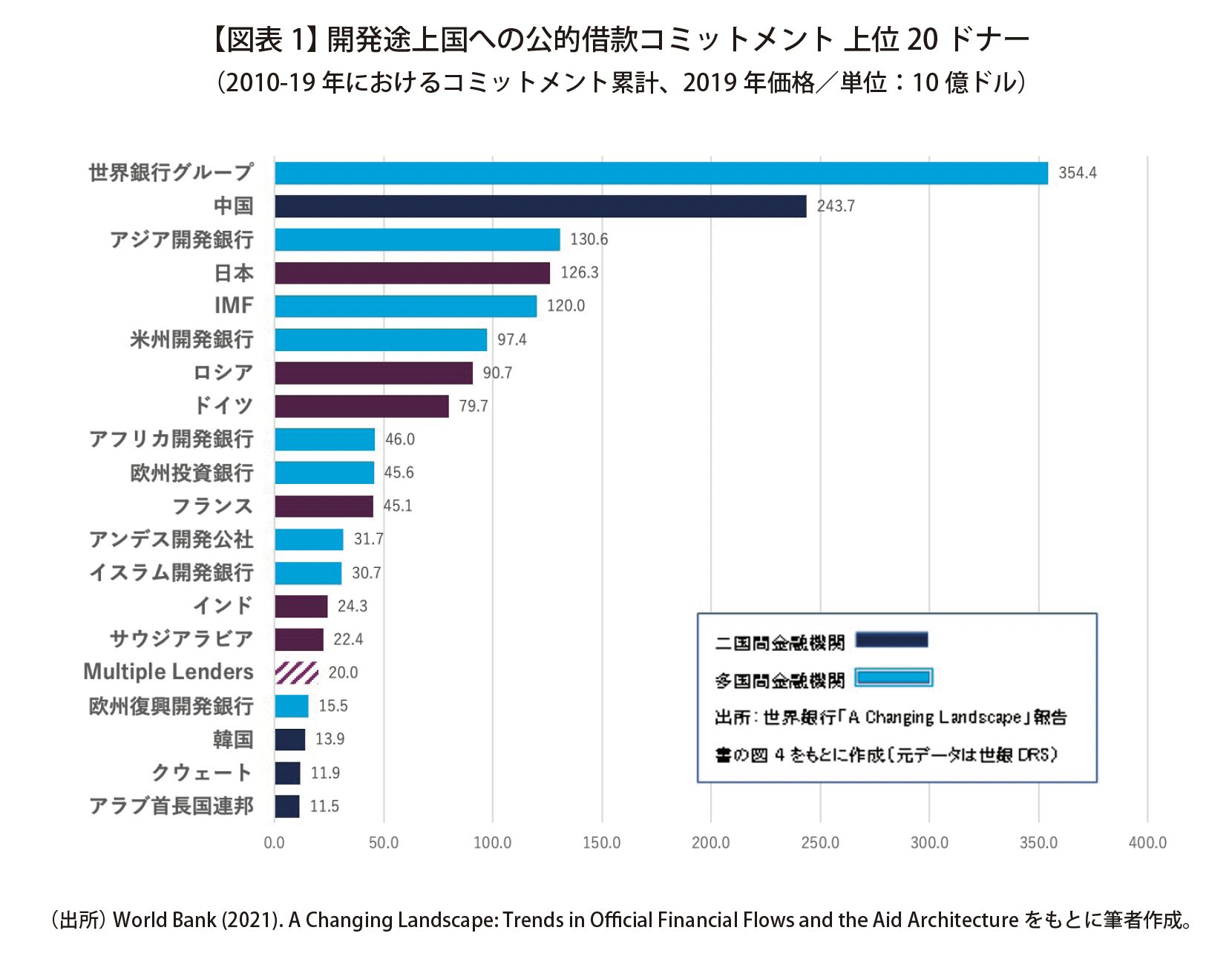

図表1は、様々な国際機関・国による開発途上国への公的借款コミットメントを示したグラフで、世界銀行のレポートに基づく。多国間金融機関については、世界銀行グループ、アジア開発銀行(ADB)、米州開発銀行(IDB)、アフリカ開発銀行(AfDB)などに加え、ここに含まれていないが、アジアインフラ投資銀行(AIIB)やBRICS銀行として知られる新開発銀行(NDB)もこのカテゴリーに入る。二国間金融機関については、日本は円借款を含め資金協力で存在感があることが確認できる。中国はODAに分類されないものも含めて非常に大規模な資金協力を行っている。他にも、ロシアやサウジアラビアなどの新興国も積極的な資金協力を行っていることがわかる。

また、資金協力だけでなく、技術協力を含め多様な形で開発協力を行う組織を持つ国をマッピングしたものである。G7を始めとする高所得国(HIC)は長年にわたり援助機関を通じて開発協力を行ってきたが、最近は上位中所得国(UMIC)や下位中所得国(LMIC)も援助機関を設置している。アジアでは、タイ、マレーシア(以上、UMIC)、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド(以上、LMIC)などの国々がある。またチリ(HIC)、ブラジルやメキシコ等の中南米諸国に加えて、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(以上、HIC)やトルコ(UMIC)等の中東諸国も存在感がある。さらに、ルワンダのように低所得国(LIC)の中にも自国の経験を共有する形で開発協力を行う国が出てきている。

図表2は、開発協力や直接投資(FDI)、貿易の分野で、アフリカ諸国の首脳と定期的に協議する主な対アフリカ協力フォーラムの一覧である。日本がイニシアティブをとり1993年から国際機関とともに開催してきたアフリカ開発会議(TICAD)は、アフリカ諸国と長い関係があるフランスの「アフリカ・フランスサミット」を除けば、様々なフォーラムの中でもパイオニア的な役割を果たしてきた。しかし、特に2000年代に入ると、中国・アフリカ協力フォーラム(FOCAC)をはじめ、さまざまな先進国・新興国がアフリカ諸国とのフォーラムを開催するようになったことがわかる。アフリカ諸国にとってみれば、より多くの国々と経済協力関係を強化する機会が増えたといえよう。

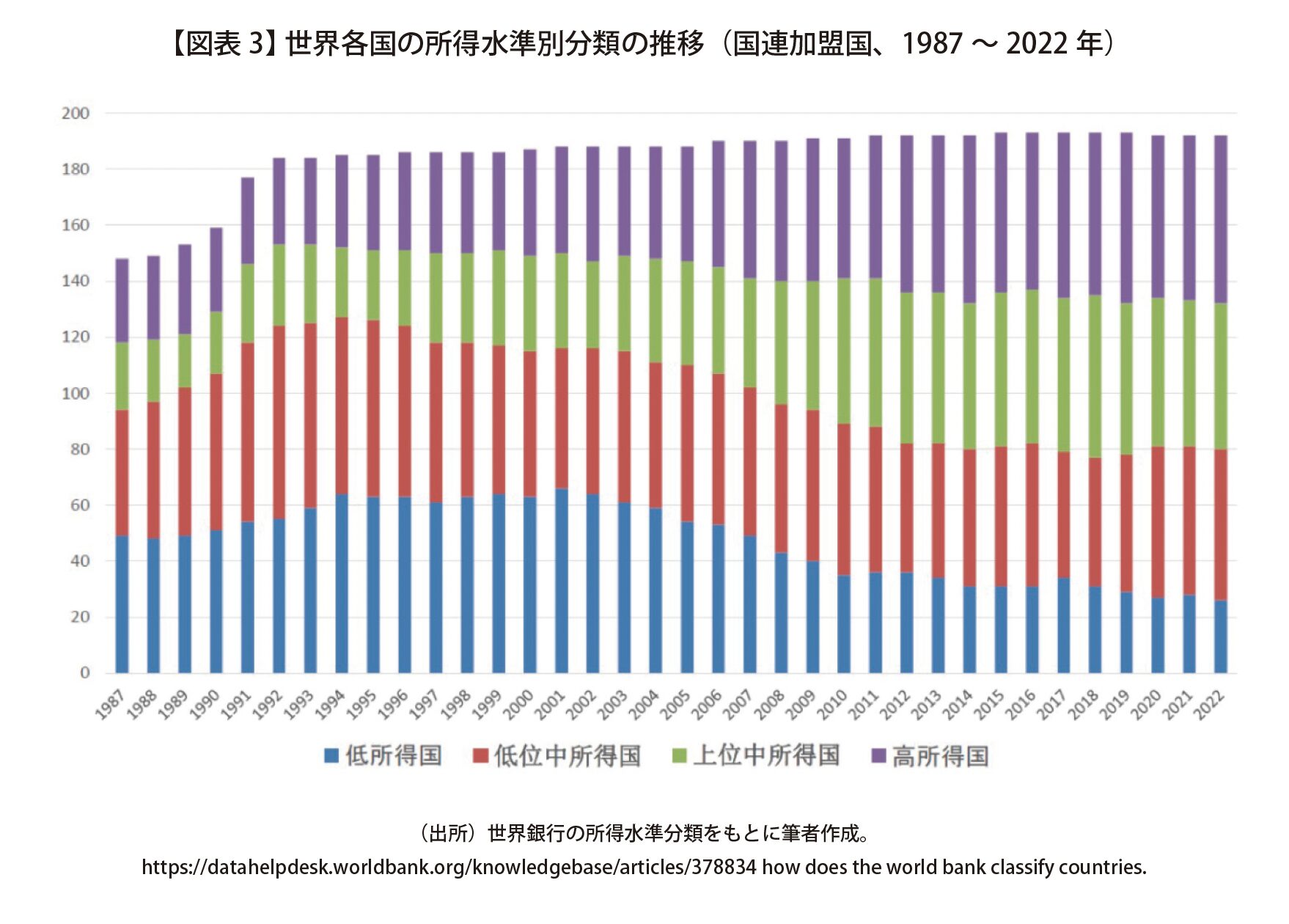

図表3は、国連加盟国について、世界銀行による所得水準別の国分類を、1987年〜2022年にわたり時系列的に示したグラフである。世界銀行は所得1人あたりのGNI(国民総所得)によって各国を分類しており、青が低所得国、赤が低位中所得国、緑が上位中所得国、紫が高所得国を示している。

冷戦後に旧ソ連邦から独立して中央アジアの国が増えたことなどにより、国連加盟国の数は当時の148カ国から現在では193カ国に増えている。過去35年間において、低所得国の数はかなり減ってきており、同時に上位中所得国から高所得国になった国が増えている。それに伴い、特にアジア諸国はそうだが、自国の開発経験をストーリーとして語る、あるいはそれを目指している国がでてきているといえる。

一方で課題もある。確かに、低所得国の数は1987年の49カ国から2022年の26カ国にまで減少したが、その26カ国中、サハラ以南のアフリカ諸国が22カ国を占めている。さらに、その22カ国中、20カ国は一度も低所得国を脱して低位中所得国以上になったことがなく、いわゆる「貧困の罠」から抜け出せないままである。このような国々の発展をどう支援していくかは、非常に重要な課題である。

2. 「日本らしい」知的協力:日本が培った視点・経験とは?

「日本らしい」知的協力とはどのようなものか。筆者は、2019年からJICA緒方貞子平和開発研究所で「日本の産業開発と開発協力の経験に関する研究:翻訳的適応プロセスの分析」というプロジェクトに研究チームとともに取り組んでいる。その研究成果を最近、Introducing Foreign Models for Development: Japanese Experience and Cooperation in the Age of New Technology (2024)3にまとめたところ、その内容を参考にしながら述べてみたい。

日本の開発協力の特徴(特に産業分野)

日本の開発協力の特徴の一つは、途上国の固有性を重視するという点である。日本人で開発協力に従事する専門家、実施機関、コンサルタント、企業の関係者は概して、各途上国の個性・特徴を理解し、世界共通の紋切り型ではなく、その国に適切な技術・制度を導入することが重要だという認識がある。キャッチアップをめざす国は外国モデルを収集・学習したあと、自国の実情に合うよう修正・適応し、その国に適した政策を作り出す能力を養成する必要があるが、それは日本自身が経験してきたことでもある。これを「翻訳的適応」(translative adaptation)と呼ぶ。

二つ目の特徴は、実物セクターへの実践的アプローチ、現場主義(中身志向4)である。例えば、農業であれば実際にどの品種の作物を作るのか、産業であれば具体的にどの業種をどのように育成していくのかなど、長期ビジョンや業種別の支援が必要だ。日本の開発協力は、製品・技術・工程・生産性・品質・物流・マーケティングなどの実物分野の具体的課題とともに、現場を重視する。そして、民主主義のルールや説明責任、投資環境の全般的な改善といった枠組の整備に加え、業種・製品を定めた個別振興策を支援する。日本人専門家は英語で理論や枠組、レポートをつくるといったことよりも、現場でハンズオンの支援をするのが得意だといえる。

三つ目の特徴は、賢い政府を目指すという点である。開発協力は自由放任(laissez faire)の小さな政府ではなく、賢明な政府をつくるために行うべきである。政策能力やキャパシティは所与のものではなく、学習を通じて少しずつ高めうるものである。やる気がある国があれば一緒になって対話する、あるいはやる気がある企業や組織を見つけて支援するといった動態的な能力強化が必要だ。

以上を踏まえ、特に第一、第三の点を掘り下げて紹介したい。

翻訳的適応:外来物を自国にあうよう選択・修正

「翻訳的適応」(translative adaptation)は、文化人類学の文脈から出てきた概念である。経済人類学者の前川啓治(筑波大学名誉教授)は、大洋州島嶼国などでのフィールドワークの経験をもとに、「後発国は外来事物の流入に際し、そのタイプ・条件・速度をきちんと管理し、自国社会の新たな成長の刺激とする限り、受動的でも弱くもない。外国の影響が入ってきてもその社会の基本構造は変わらない」と述べている。単純に考えれば外的な影響を受けやすく脆弱だと思われがちな国々においても、土着の社会はそれを巧みに利用しながら発展を目指すという考え方だ(Maegawa 1998)。

そのような考え方は途上国・後発国が海外から知識・技術を取り入れ学ぶ、開発のプロセスに援用することができる。外来の知識・技術は政府の政策、移民・人的交流、貿易、援助などさまざまな媒介を通じて入ってくるが、受容側はそれを自国の社会に合う形で選択・修正しながら取り込む必要がある。政府は、こうした開発プロセスを管理する重要な役割を果たす。また自国の人々や社会、コミュニティが変化に対して前向きなマインドセットを持つように促すことも、政府の役割である。

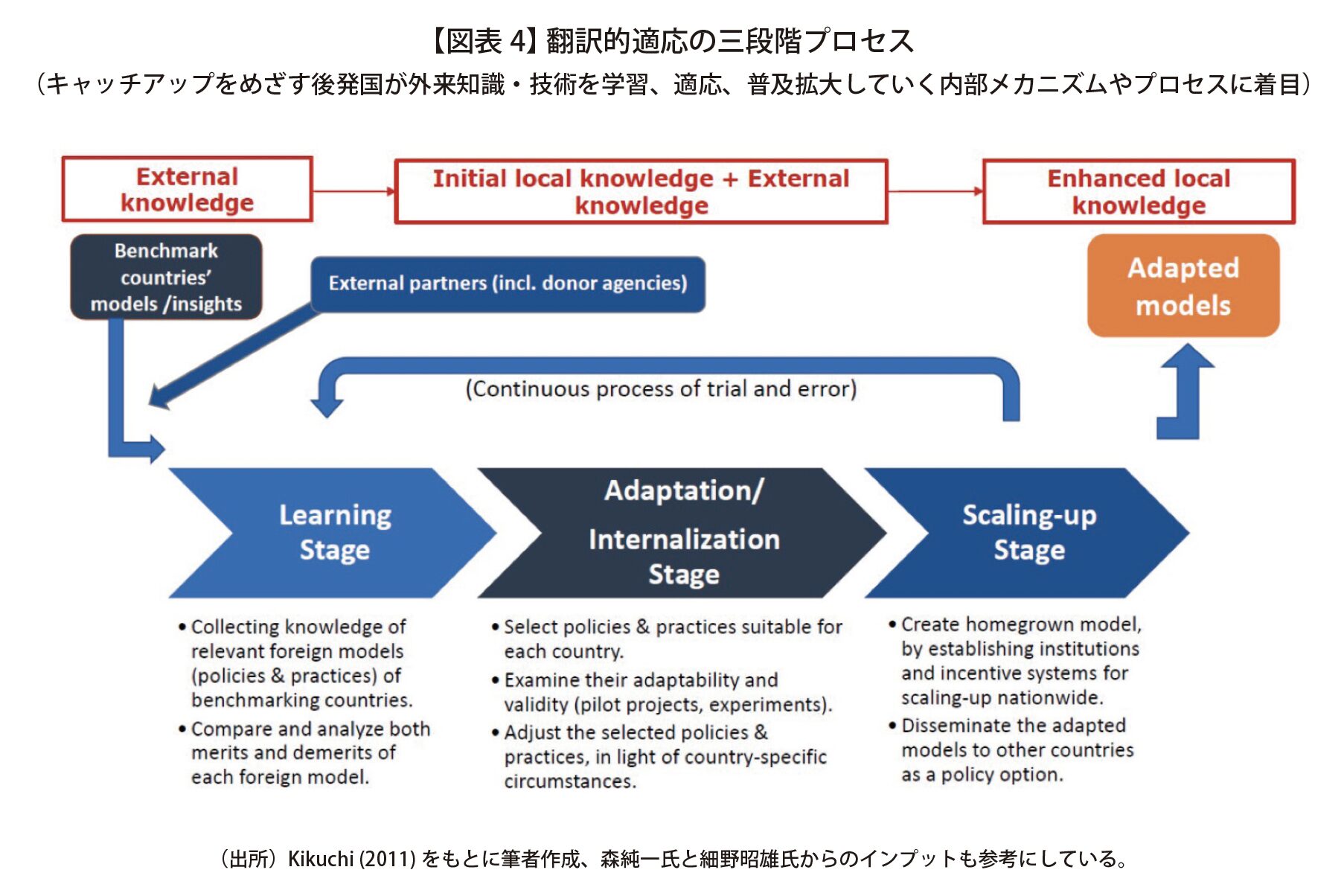

翻訳的適応を具体化するには、三段階のプロセスがある。まず、外部の知識を選択的に学ぶ段階。どの国から学ぶのか、どの程度のレベルの知識・技術を学ぶのかを選択、ベンチマークしたうえで、どれが自分たちの国に合うのかを比較検討するプロセスである。次に、その中でどれが自分たちの国に合うかを考え、取捨選択して適用、内部化していく段階。最後に、自分たちの国や社会、組織に合ったモデルを作り、それができたら全国的にスケールアップしていく段階である(図表4)。

これら一連のプロセスは、試行錯誤しながらの継続的な取組であり、それを通じて適切なモデルが確立されていく。そして、そこにおける学びの経験や方法論を他国に伝えることも可能になる。

産業政策についていえば、前述のように教育訓練や企業の能力強化、イノベーション政策、FDI誘致など、政策メニュー自体は共通項がある。その中で、何をどのような形で導入していくかは各国固有の状況により違いがあり、プライオリティも異なる。

動態的な能力強化

もう一つのキーワードが、動態的な能力強化である。

上述のとおり、政策能力あるいは組織の能力は所与のものではなく、学習を通じて高めることができる。途上国による産業政策の実施をめぐりかつて論争があったが、慎重派は、政府の政策能力の弱さを問題視してきた。例えば、世界銀行の「東アジアの奇跡(East Asian Miracle)」(1993)や「世界開発報告1997(The State in a Changing World)」は、産業政策を全面否定しないものの、制度能力が低い国の政府は基礎的機能に専念し、産業政策などの高度な介入的機能を担うべきでないとの立場である。

しかし、これは制度能力を「静態的」にとらえており、試行錯誤を繰り返すことで学習し、制度能力自体が変化してく可能性を考慮していない(黒岩2004)。そこで筆者らは、具体的な経験により、試行錯誤しながら段階的に学び、政策能力を高めていくという、「動態的な能力強化」(dynamic capacity development)を提唱したのである(Ohno&Ohno 2012)。

ただし、政策学習には国家指導者のやる気が不可欠である。東アジアの発展は、「学習の連鎖反応」と見ることもできる。日本は明治時代に西欧から学び、追いつこうと努力して実際に成果も上げてきた。それを韓国、台湾は見ていたのであり、シンガポール、マレーシア、中国も同様で、外国知識の吸収と自国への適応に積極的に取り組んだ。

日本の経験と培った視点

19世紀末日本の明治近代化において、政府は工業化のために外国から学ぶことを「国家プロジェクト」として推進した。政府はイニシエーターとして様々なチャネルを通じて学習プロセスを主導した。例えば、明治政府が設立して間もない1871年から2年間にわたり、岩倉使節団として政府幹部や若い学生を欧米に派遣し、先進的な産業・技術・政治体制を学んだ。その結果、使節団メンバーから後の開発リーダーが輩出されるとともに、特定の専門知識について直接学ぶことで、その分野の専門家との人脈づくりの機会にもなった。

こうした人脈を活かして、明治政府は大規模プロジェクトに多数の外国人アドバイザーを雇用し、鉄道、灯台、電信、造幣など、先進技術を積極的に導入した。例えば、1872年に官営モデル工場として建設された富岡製糸工場は、生糸の品質改善のために洋式の器械製糸技術を導入するもので、フランスのPaul Bruner氏らが専門家として指導を行った。現在のように援助がない時代であり、外国人アドバイザーの給与支払いは明治政府にとって大きな財政負担となった5。したがって、政府は短期間で外国人専門家を日本人で代替すべく、工学系の知識を持つ日本人の人材育成に取り組んだ。英国からHenry Dyer氏を招き、1877年に工部大学校が設立されたのは有名な話である。他にも高等工業学校の設立や若い人材の外国留学などに積極的に取り組んだ。当初、卒業生は公的部門で雇用されたが、明治後期(1910年)には民間部門での雇用が公的部門を上回るようになった。こうして日本人技術者による外国人専門家の置換、すなわち外来知識・技術の内部化が進んでいった。

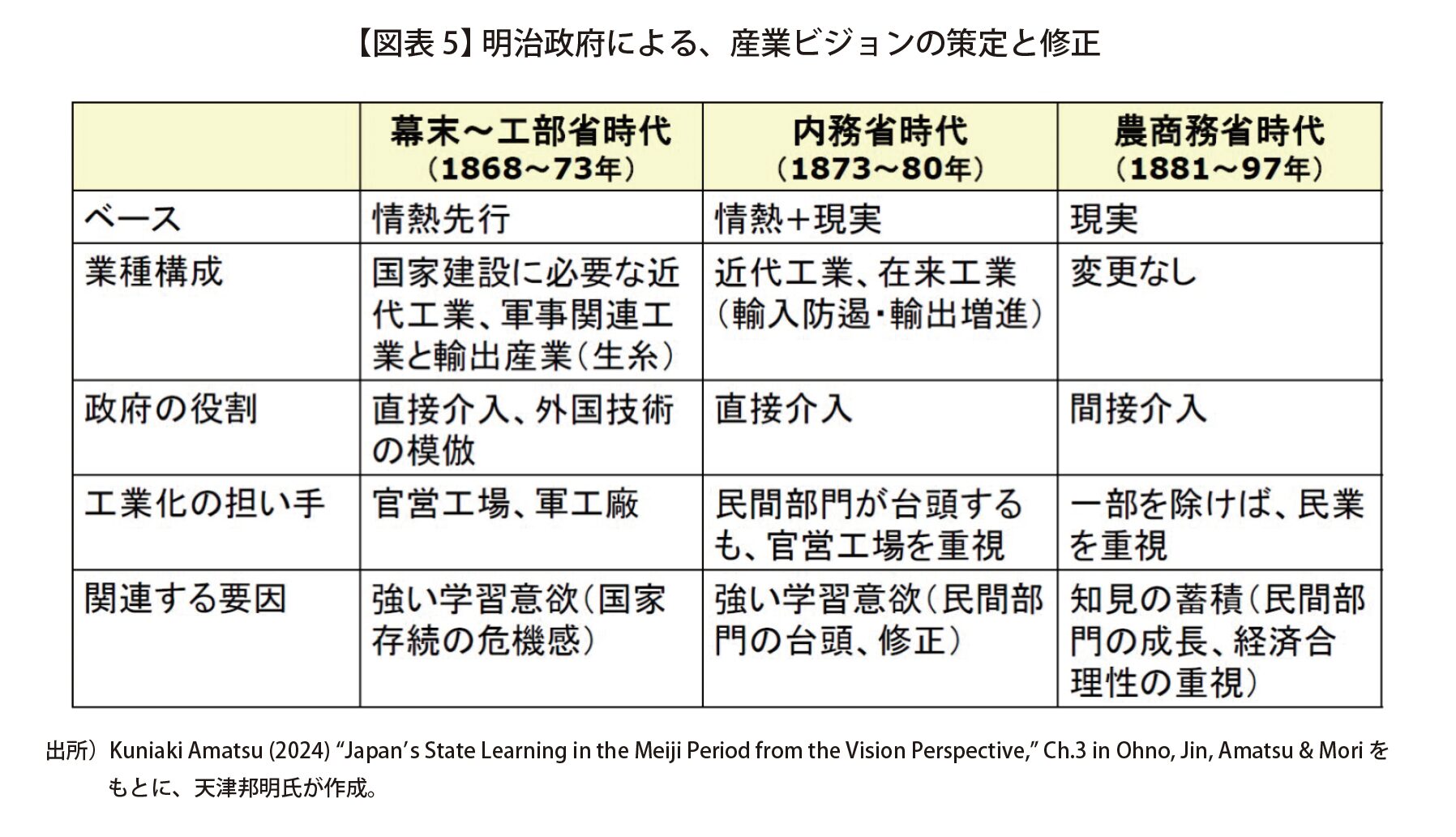

明治政府の産業ビジョンを時代ごとにみると、官民ともに段階的に能力を強化していったことがわかる(Amatsu 2024)。幕末から明治初期の工部省時代においては、情熱が先行し、民間セクターもまだまだ弱かった。政府は非常に野心的なビジョンを掲げたものの、必ずしも実現可能性が高いものではなかった。その後、内務省時代、農商務省時代と時間へ経るにつれて政府も自国産業の実情を理解するようになり、また徐々に民間セクターが育ち、官民の対話が始まり現実的な産業政策が作られるようになっていった(図表5)。つまり、日本も明治期において試行錯誤をして学びながら、段階的に政策能力を高めるという、動態的な能力強化を経験してきたのである。

戦後の高度成長期の特徴は、官民連携による学習努力が顕著である。明治時代と異なり、民間セクターが学習の主役で、政府(特に通商産業省(以下、通産省))はファシリテーターの役割を果たした。セクター別の産業政策の策定と実施は、政府主導による介入ではなく、企業や業界団体との協働作業で行われた。通産省と民間セクターで産業別に直面する課題や導入すべき新知識・技術についての情報を共有したのである。

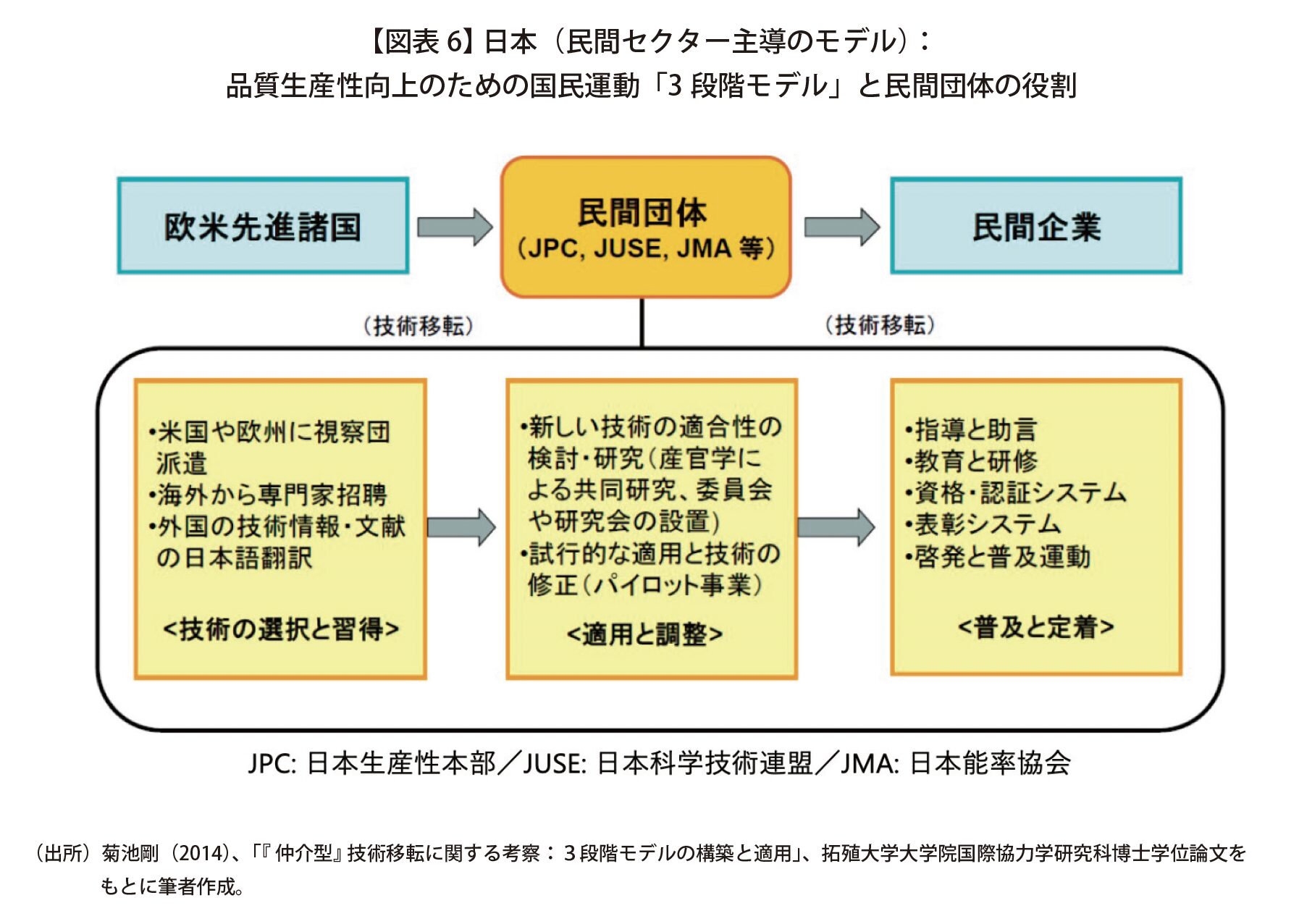

これらについては、和田正武による通産省の事例(Wada 2022)、菊池剛による生産管理技術の導入事例(菊池2014)が詳しい。和田は自身が当時、通産省で働いた経験にもとづき、1950-60年代の石油化学産業における先端技術の導入と内製化による新産業の開発、および1956-70年の機械産業振興のための臨時措置法(機振法)による部品産業(特に自動車産業)の合理化計画の策定と実施における官民連携しての学習プロセスを分析した。菊池は、1950年代に米国から生産管理技術を学ぶ過程で、民間団体(JPC、JUSE、JMA等6)が中核組織として技術移転の仲介役となり、日本流の品質・生産性向上運動を担ったことを「3段階モデル」として提示した(図表6)。そして、その過程で、米国では技術者を対象とした統計的品質管理手法が、日本独自のQCサークルという、工場労働者が参加するボトムアップ方式の品質管理方法へと適応、発展していったのだ。

知的協力の源流となる、日本の開発思想

日本の戦後経済復興を担った大来佐武郎(経済安定本部や経済企画庁をへて旧海外経済協力基金(OECF)総裁、外務大臣等)や、日本発の開発経済学の理論を打ち立てた石川滋(一橋大学名誉教授)の開発思想やアプローチには、日本が培ってきた開発哲学をうかがうことができる。各国の固有性の尊重、実体経済の重視、長期開発の視点などの特徴は、両者に共通する「日本らしい」開発思想といえるのではないか。

例えば、大来は第二次世界大戦直後に『日本経済再建の基本問題』(外務省調査局1946)のとりまとめに中心的な役割を果たしたが、これは戦争で疲弊した日本経済の初期条件を体系的に評価し、国民の生活水準の向上を達成するための具体的かつ現実的な目標を設定し、産業振興を重視するものだった。また政府が果たす役割についても積極的に評価していた。石川は『開発経済学の基本問題』(1990)において途上国経済の特徴として、「市場の低発達」を指摘し、長期開発の視点をもって、市場経済を育成・強化するための開発政策の提言を行った。また各国の初期条件に着目し、実体経済の生産能力を高めていくことを重視した。石川の関心は途上国経済にあり、これは市場経済メカニズムにおける「市場の失敗」とは異なる観点である。

大来や石川は、自らの経験・知見をもとに、日本政府やJICA等と連携して途上国指導者との開発政策対話や共同研究にも取り組んだ(後述)。その際、相手国の主体性の尊重・共同作業を重視した。これらの視点は、日本の知的協力(広くは、開発協力や経済協力、企業行動)にも投影されているといえる。

3. 日本の開発協力の高度化に向けて:知的協力の戦略性強化

では、日本の開発協力の高度化に向けて、どのように知的協力の戦略性を強化していけばよいだろうか。基本原則としては、日本は先進国の一員として、理想主義(普遍的な価値)と現実主義の両方を追求すべきある。知的協力は、「開発を学ぶ、伝える」役割を担い途上国開発に貢献すると同時に、グローバルサウスとの連携を実践するうえで有効な戦略にもなりえる。ただし、その際にグローバルサウスの多様性を理解したうえで、個々の国が直面する課題やニーズを踏まえ、現実的・具体的な解決策をともに考えていくことが重要である。その際、日本は相手国に合った内容と方法で政策助言や知識の共有をしていくことが重要であり、翻訳的適応アプローチにより能力強化を側面支援していくことは有効である。

具体的には、以下に挙げる3点を提案したい。

提言1 意欲ある国とのハイレベルの開発政策対話の強化

まず、意欲のある国の政府の指導者や経済閣僚などとハイレベルの関係を構築し、二国間政策対話を実施する。その際、日本の経験の共有に限らず、HOWの視点から助言を行っていくべきである。まず協力する分野と相手国を絞り込む必要があるが、選択基準となるのは、①相手国のニーズや要請、②日本にとっての重要性・戦略性と協力可能性、③先方の国家指導者・テクノクラートの質(=やる気+能力)などである。現地において誰が本当に真剣なのか、どの人がキーマンなのかといったことも含めて、情報収集と人脈作りを行うことが大事だ。

図表7は、これまで日本が政府やJICAなどの協力を通じて取り組んだ主な二国間政策対話のリストである。この中には、大来佐武郎が団長を務め、構造調整に取り組むアルゼンチンに対し長期的視点から経済開発政策を助言した「大来レポート」、石川滋が団長となり、共同研究方式でベトナムの市場経済化のための助言を行った「石川プロジェクト」、アジア経済危機に直面したタイに対し、実体経済に焦点をあて、中小企業振興策の策定と実施を支援した「水谷プラン」(団長は、通産省OBの水谷四郎氏)が含まれる。また、筆者自身、東アジアの開発経験に関心があるエチオピアの故メレス首相の要請を受けて、15年にわたり産業政策対話に取り組んだ(団長は、政策研究大学院大学の大野健一)。

なお、以下で述べるとおり、日本はこれまで長年にわたって開発協力を行ってきたが、すでにその過程で育って活躍している人材が数多くいる。特にアジアはそうである。そのような人材とともに知的協力の仕組みを作り、国と国、ヒトとヒトとの信頼関係を醸成することは重要である。長い時間をかけて愚直に先方の能力・制度を構築するやり方は、地味で短期的な成果は見えないかもしれないが、続けるべきである。

一方で、日本は、前述した国々のように名前を冠した知識協力のプログラムやスキームはもたず、既存のスキームをアドホックに組み合わせて開発政策対話を実施してきた。これはテイラーメイドで実施できるという長所はあるものの、Visibilityや開発協力の実務者間の認知度としては必ずしも十分でないと思われる。

提言2. 知日産業人材との共創による、知的協力の拡充

二つ目の提言は、知日産業人材との共創による知的協力の拡充である。日本は長年、途上国の政策担当者・技術者・経営者・労働者・学生・研修生を育成してきた。この過程で、日本のやり方を深く理解するようになり、日本語が流ちょうな人材も数多く育ってきた。こうした知日・親日人材は我々の貴重な「財産」(アセット)であり、さらには「翻訳的適応」アプローチの重要な担い手にもなる。すでに多くの人たちが母国と日本の懸け橋になるなど様々な分野で貢献していると思われるが、制度・予算・人員を備えて、こうした人材をよりシステマティックに動員する仕組をつくるべきである。

例えば、知日産業人材の発掘・育成と積極活用を戦略として打ち出し、産官学あげて、これらの人材とのネットワーク強化に取り組む7。具体的には、テーマ・分野別に中核人材を発掘・リスト化し、重点国別に知日産業人材の活用・育成・支援戦略を策定することなどが重要になる。

また、開発政策対話への参加を促し、彼(彼女)らが「開発を学んだ」経験をもとに、他の途上国に「開発を伝える」役割を担ってもらうこともできるのではないか。彼らが運営している既存の取組の中から優れたものを選び、日本の産官学でスケールアップを側面支援することも効果的だ。

事例1:アフリカにおけるカイゼン支援

ここで、JICAのアフリカにおける「カイゼン」支援を事例として紹介する。

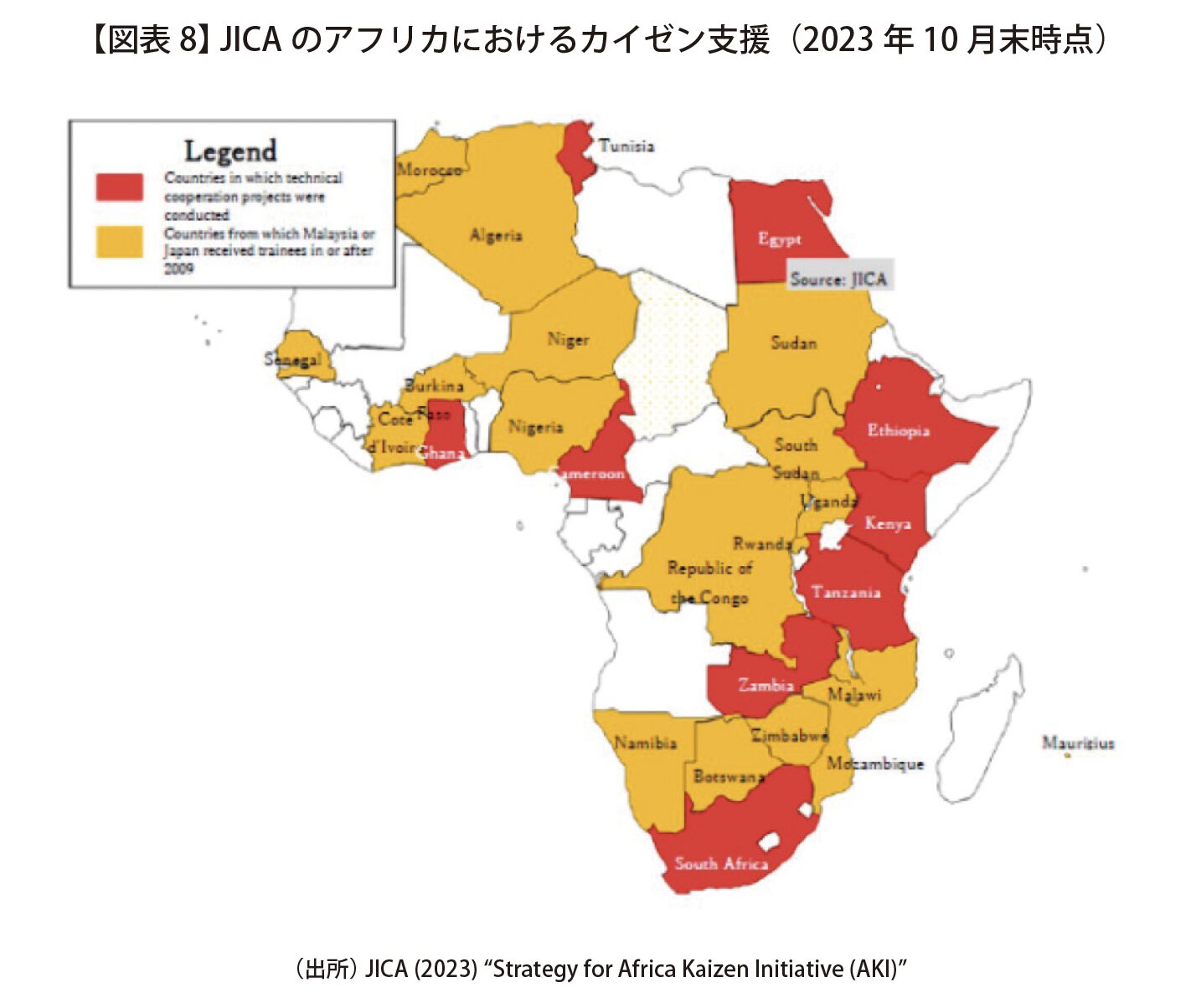

カイゼンは、日本の製造業の生産現場で発達した品質・生産性向上のための手法で、日本自身が戦後、米国から学び、日本流の工業現場でのボトムアップ形式に適応させたことは上述のとおりでである。JICAが技術協力を通じてカイゼンの普及を始めたのは1983年で、シンガポールが最初の取組である。アフリカでは、2006年のチュニジアを皮切りに段階的に協力を始め、これまで9カ国でプロジェクトを実施している(図表8、赤色)。毎年、アフリカから60名以上が日本やマレーシアで実施するカイゼン研修に参加しており(同、オレンジ色)、2009年以降、カイゼン研修に27カ国の実施機関関係者を受入れてきた。

2016年には第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)でアフリカ・カイゼン・イニシアティブ(AKI)を発表した。またアフリカ連合開発庁アフリカ開発のための新パートナーシップ(AUDA-NEPAD)と連携し、2017-27年の10年間でアフリカにおける持続的なカイゼンの普及展開を支援している。併せて、アフリカ・カイゼン会議(AKAC)を毎年、関係国で開催している。

このような流れの中で、エチオピアにおけるカイゼン導入のプロセスは、翻訳的適応の好例といえるだろう。エチオピアでは、チュニジアの取組を知った故メレス首相の強い要請で、2009年に日本のカイゼン支援が始まった。フェーズ1(2009-11年)において、エチオピア政府は工業省内にカイゼンユニット(当初10人)を設置し、JICA専門家によるカイゼン指導員の育成、および30社を対象としたパイロット指導が行われた。その成果をふまえて、フェーズ2(2011-14年)でエチオピア・カイゼン機構(EKI)を設立し、予算・人員体制を整えた。また249社に対するカイゼン指導、409名のカイゼン指導員育成とともに、ハイレマリアム首相のもとでカイゼン国民運動が開始された。フェーズ3(2015-20年)になると、上級カイゼンの指導や他国への経験共有が行われる。そして現在のフェーズ4(2021年-)では、包括的な企業支援システムの構築が進められている。

エチオピアの取組の特徴は、政府主導によりカイゼンの導入・普及が行われていることで、これは民間団体が主導した日本モデルとは異なる。(ちなみに、シンガポールも政府主導による取組であった。)2017年までにEKIは100人余の指導員を擁する体制へと発展し、現在はEthiopian Kaizen Excellence Center(KEC)に改称されている。このプロセスで重要な役割を果たしたのが、現地政府機関のリーダーである。

より具体的には、エチオピア工業省スタッフでEKI初代所長を務めたゲタフン・マコネン氏は、JICA専門家の支援のもと、カイゼン指導員の育成に尽力するとともに、日本モデルをエチオピアに合ったモデルに適応させるよう努めた(Mekonen 2018)。例えば、日本では自主的な小集団改善活動として取り組まれているQCサークルを、経営陣が任命するKaizen Promotion Teamとして推進した。これはトップダウン型の気風があるエチオピアの社会事情を考慮してのことだ。また、大学院にカイゼンコース設置して修士・博士号の取得を可能にし、奨学金を提供するなど、指導員にカイゼン手法を学ぶための追加的なインセンティブを与えた。そして、様々なカイゼン手法を基礎・中級・上級の3つのレベルに分類し、指導書・教材も作成している。

ゲタフン氏は退職後、JICA及びAUDA-NEPADと連携し、アフリカ・カイゼン・イニシアティブ(AKI:2017-27)を通じて、アフリカ諸国に自国流のカイゼン推進を助言している。アフリカ各国のカイゼン普及組織を強化するとともに、各国の固有性を尊重しながらもアフリカ大陸レベルで一定の質を確保するためにカリキュラムの標準化、カイゼン指導員の資格認証、成果指標(KPI)、企業表彰の基準などを仕組みづくりに取り組んでいる。

事例2:タイの日本的ものづくり人材育成機関

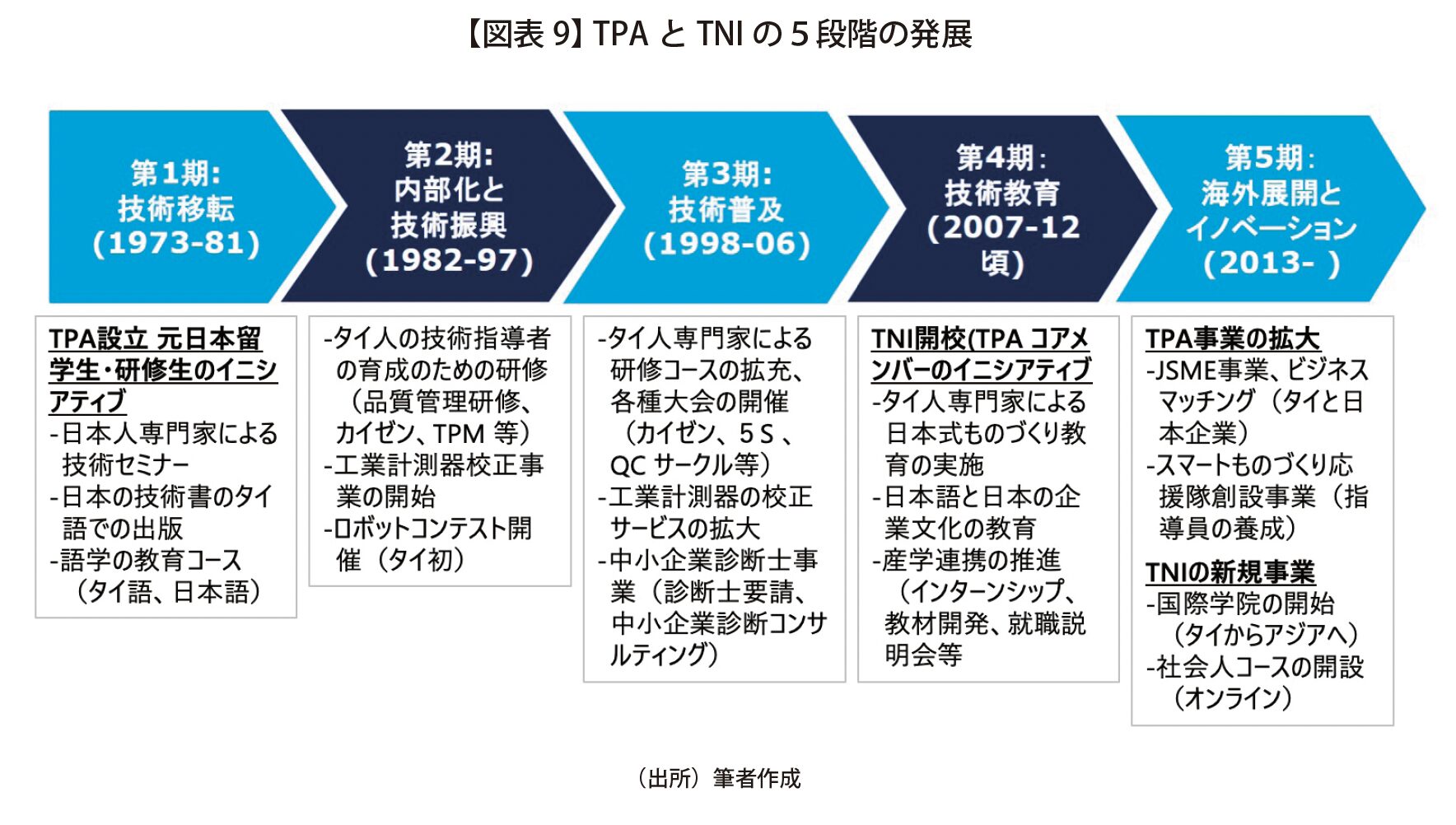

そのほか、タイには現地発で日本的なもの作り人材を育成してきた蓄積がある。例えば、泰日経済技術振興協会(TPA)は、元日本留学生や海外産業人材育成協会(AOTS)の元研修生の有志が、日本からタイへの最新技術と知識の移転・普及・人材育成をめざして1973年にバンコクに設立したNPOである。工業技術の研修、工業計測器校正、企業診断、日本語の教育・出版等を通じて、50年にわたりタイの産業発展・人材育成に貢献している。日本側は経済産業省(当時は通商産業省)やAOTS、民間企業等からの支援を、NPOである日・タイ経済協力協会(JTECS)がコーディネータとして実施してきた。

そして泰日工業大学(TNI)は、日本的ものづくりを学ぶ私立大学としてTPAが2007年に自らの資金で設立したもので、特筆される。工学部、情報学部、経営学部などがあり、バンコク日本人商工会議所も奨学金等を通じて協力している。日本の大学ともネットワークを構築しており、その数は2022年2月時点で74校にのぼる。2022年6月には日本、タイ、アジア各国の若者を対象とした英語で学ぶ泰日国際学院も開設されている。

このように、TPAは前述した翻訳的適応の三段階のプロセスにとどまらず、内部化した技術を社会に広く普及するための技術教育機関としてTNIを建学し、さらにそれを海外展開するといった五段階の発展を遂げている(図表9)。

提言3. 知的協力の国際的なプラットフォーム構築

最後の提言は、知的協力の国際的なプラットフォームの構築である。

ASEAN諸国をはじめ、開発経験の発信・共有に取り組んでいる国・組織とのネットワーキングを強化し、知的協力のプラットフォームをつくることが重要だ。テーマごと、分野別に当該国に蓄積された経験や専門人材について、情報交換・共有する。その際、日本がすべての分野を得意としているわけではないので、不得意な分野は他国に主導してもらってもよいだろう。

また、開発経験を共有する際には、国際比較の視点を取り入れて、成功のために必要な「共通」要素と、尊重すべき各国の「固有性」について相互理解を深める場とすることが重要だ。何が各国に共通で何が異なるかを明確に認識することが、学ぶ側、伝える側の双方にとって、翻訳的適応アプローチを実践する出発点となる。

そして、国際的なネットワークを広げながら、そのような翻訳的適応アプローチを発信・主流化していく場としても活用していくことで、日本らしい価値を提供していくことができるのではないか。

4. まとめと課題

冒頭で述べたように、近年は新興ドナーを含め、様々な開発経験の共有に積極的な国・組織が増えている。そのため、日本は今、自国の比較優位が何であるかを掘り下げ、固有の価値を研ぎ澄ます必要がある。自らの開発と開発協力の経験にもとづき、知的協力に付加価値やメッセージ性をつけるべきであり、どのような価値を共有し、国際開発に貢献したいのかを突き詰めていかなければならない。

今日の開発課題は複雑化しており、先進国が自国の開発を通じて経験したことを超えている。自国の経験がどこの国にも伝わるわけではないという事実を認識しておくべきである。翻訳的適応アプローチは、その重要な要素のひとつになり得る。これを織り込んだ、次世代の開発協力(知的協力を含む)のあり方を考えるべきではないか。そのために、二国間の開発政策対話の強化、知日産業人材と共創する仕組づくり、知的協力のプラットフォーム構築などが取組むべき課題となる。日本は共に学び、共に創造し、共に問題解決するプロセスを促進するために知的協力の能力をアップグレードする必要がある(the process of co-learning, co-creation and co-solving problems)。

ODAでは「質の高いインフラ」(ハード面)が推進され、最近は政府安全保障能力強化支援(OSA)という安全保障協力スキームが新設された。これらはグローバルサウスとの連携を意図したものと思われるが、加えて、多様なグローバルサウスの固有の課題に向き合い、「開発を学ぶ、伝える」を実践する知的協力イニシアティブも打ち出すべきであろう。

同時に課題もある。例えば、開発政策対話の位置づけ、実施体制である。戦略的に重要な国と行うのが理想的だが、すべての国と対話できるわけではない。政策対話形式が無理なら、政策アドバイザーの派遣や民間の経済団体との連携を含め、別の形を考えても良いだろう。日本の政策対話はテイラーメイドで特定スキームがあるわけではないので、柔軟性という良さを活かしつつも、内外の認知度や協力体制の構築など、課題をどう克服してゆくかが問われる。効果的に実践するためには、その国や分野の専門家の参画が必要であり、研究者・実務者・コンサルタントなどと協働しやすい体制づくりが重要となる。

さらに、現地ベースで長期にわたる人脈づくりと継承が重要だが、大使館やJICAなどは数年で人事異動がある。そのような中でどのように知日人材とのネットワーキングをしていくのか。また、デジタル時代においてはスピード化が強く要請される。現代世界で、日本型ものづくりや官民協力・現場重視の産業協力はどこまで有効か、そしてその有効性を途上国や世界にいかにアピールすべきかを考えていく必要もあるだろう。

(本稿は、2024年1月31日に開催した政策研究会の発題を整理してまとめたものである。)

1 2023年6月9日閣議決定「開発協力大綱〜自由で開かれた世界の持続可能な発展に向けた日本の貢献〜」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100514690.pdf

2 KSPは韓国財務省が所掌するKnowledge Sharing Program、SCPはシンガポール外務省によるSingapore Cooperation Program(無償)、SCEは同国経済産業省と外務省によるSingapore Cooperation Enterprise(有償、現在はEnterprise Singaporeに所属)、SSTCはインドネシア国家開発省によるSouth-South Technical Cooperation、RCIはルワンダ外務国際協力省によるRwanda Cooperation Initiativeの略である。

3 Introducing Foreign Models for Development: Japanese Experience and Cooperation in the Age of New Technology (Eds. I. Ohno, K. Jin, K. Amatsu & J. Mori / 2024) https://link.springer.com/book/9789819942374 本研究プロジェクトのHPもご参照。https://www.jica.go.jp/jica_ri/research/strategies/20190724-20240331.html

4 拓殖大学名誉教授の柳原透は、経済開発に対するアプローチについて日本と欧米の特徴を指摘し、前者を「中身志向(ingredients approach)」、後者を「枠組志向(framework approach)と呼んでいる(Yanagihara 1998)。

5 当時は年に300人〜600人のお雇い外国人がおり、総理大臣と同等以上の給与をもらう専門家もいた。

6 JPCは日本生産性本部、JUSEは日本科学技術連盟、JMAは日本能率協会の英語略称である。

7 これら提言の詳細は、アジア太平洋研究所(APIR)・政策研究大学院大学が2016年度に実施した「アジアの知日産業人材との戦略的ネットワーク構築」研究プロジェクト報告書に収録された提言(大野・大野2017)を参照されたい。

【参考文献】

〈英語〉

Amatsu, K. (2024) “Japan’s State Learning in the Meiji Period from the Vision Perspective,” Ch.3 in Ohno, I, Jin, K., Amatsu, K. & Mori, J. eds. Introducing Foreign Models for Development: Japanese Experience and Cooperation in the Age of New Technology, Springer.

JICA (2023) “Strategy for Africa Kaizen Initiative (AKI),” Japan International Cooperation Agency.

Jin, K. & Ohno, I. (eds.) (2022) Promoting Quality and Productivity Improvement/Kaizen in Africa, JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development.

Kikuchi T. (2011) “The Role of Private Organization in the Introduction, Development and Diffusion of Production Management Technology in Japan,” in Handbook of National Movements for Quality and Productivity Improvement (Kaizen), JICA & GRIPS Development Forum.

Maegawa, K. (1998) “The Continuity of Cultures and Civilization: An Introduction to the Concept of Translative Adaptation,” Ch.9 in Ohno, K. and Ohno, I. eds. Japanese Views on Economic Development: Diverse Paths to the Market, Routledge.

Mekonen, G. T. (2018) “Kaizen as Policy Instrument,” Ch.5 in Otsuka, K. et al. eds. Applying Kaizen in Africa, Palgrave Macmillan

Ohno, I., Amatsu, K. & Hosono, A. (eds.) (2022) Policy Learning for Industrial Development: The Role of Development Cooperation. JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace & Development.

Ohno, I., Jin, K., Amatsu, K. & Mori, J. (eds.) (2024) Introducing Foreign Models for Development: Japanese Experience and Cooperation in the Age of New Technology, Springer.

Ohno, I. & Ohno, K. (2012) “Dynamic Capacity Development: What Africa Can Learn from Industrial Policy Formulation in East Asia,” Ch. 7 in Norman, A. et al. eds. Good Growth and Governance in Africa: Rethinking Development Strategies, Oxford University Press.

Ohno, K. (1998) “Overview: Creating the Market Economy.” Ch.1 in Ohno, K. and Ohno, I. eds. Japanese Views on Economic Development: Diverse Paths to the Market, Routledge.

Stiglitz, J. E. & Greenwald, B.C. (2014) Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress. Columbia University Press.

The World Bank (1993) The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. Oxford University Press.

The World Bank (1997) World Development Report 1997: The State in a Changing World. Oxford University Press.

The World Bank (2021) “A Changing Landscape: Trends in Official Financial Flows and the Aid Architecture.”

Wada, M. (2022) “The Role and Characteristics of Industrial Policy in Postwar Industrial Recovery and Development in Japan: Implications for Developing Countries,” Ch. 4 in Ohno, I. et al. eds. Policy Learning for Industrial Development and the Role of Development Cooperation, JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development.

Yanagihara, Toru (1998) “Development and Dynamic Efficiency: ‘Framework Approach’ versus ‘Ingredients Approach,’ Ch.4 in Ohno, K. and Ohno, I. eds. Japanese Views on Economic Development: Diverse Paths to the Market, Routledge.

〈日本語〉

石川滋(1990)『開発経済学の基本問題』、岩波書店

石川滋(1991)「日本の経済協力とアジアー『構造調整政策』を超えて」、南亮進編『激動する世界と日本経済』、TBSブリタニカ

石川滋(2006)『国際開発研究』、東洋経済新報社

石川滋(2008)「世界の国際協力と日本の国際協力」、GRIPS開発フォーラムへの寄稿記事

大野健一・大野泉(2017)「知日産業人材の積極的活用のために」、『アジアの知日産業人材との戦略的ネットワーク構築—知日産業人材の積極活用・育成・支援への提言』、アジア太平洋研究所・政策研究大学院大学

外務省調査局(1946)『日本経済再建の基本問題』、外務省特別調査委員会報告書

菊池剛(2014)「『仲介型』技術移転に関する考察:3段階モデルの構築と適用」、拓殖大学大学院国際協力学研究科博士学位論文

黒岩郁雄(2004)「制度能力と産業政策」第1章、黒岩郁雄編『国家の制度能力と産業政策』(経済協力シリーズ第206号)、日本貿易振興機構アジア経済研究所

泰日工業大学(2017)「タイでの日本的ものづくり教育と技術移転の物語」(TNI 10周年記念誌)