EN-ICHI家庭と地域の未来を拓く

シリーズ:人間のライフサイクルと家族②「ヒトの誕生と脳成熟の特徴」

前回は、高名な大脳生理学者のジョン・エックルスの名著である『脳の進化』から第5章の記述の前半部分を紹介した。そこでエックルスは脳の辺縁系の進化について述べ、辺縁系の重要な構成部分である扁桃体の特に肯定的な感情に敏感な部位がヒトで増大したことを指摘していた。そして本連載の前回の最後には化石人類のホモ・ハビリスの時代にヒトの脳容量が類人猿のレベルを超えたことについて触れた。

脳進化と言語使用開始の時間的乖離

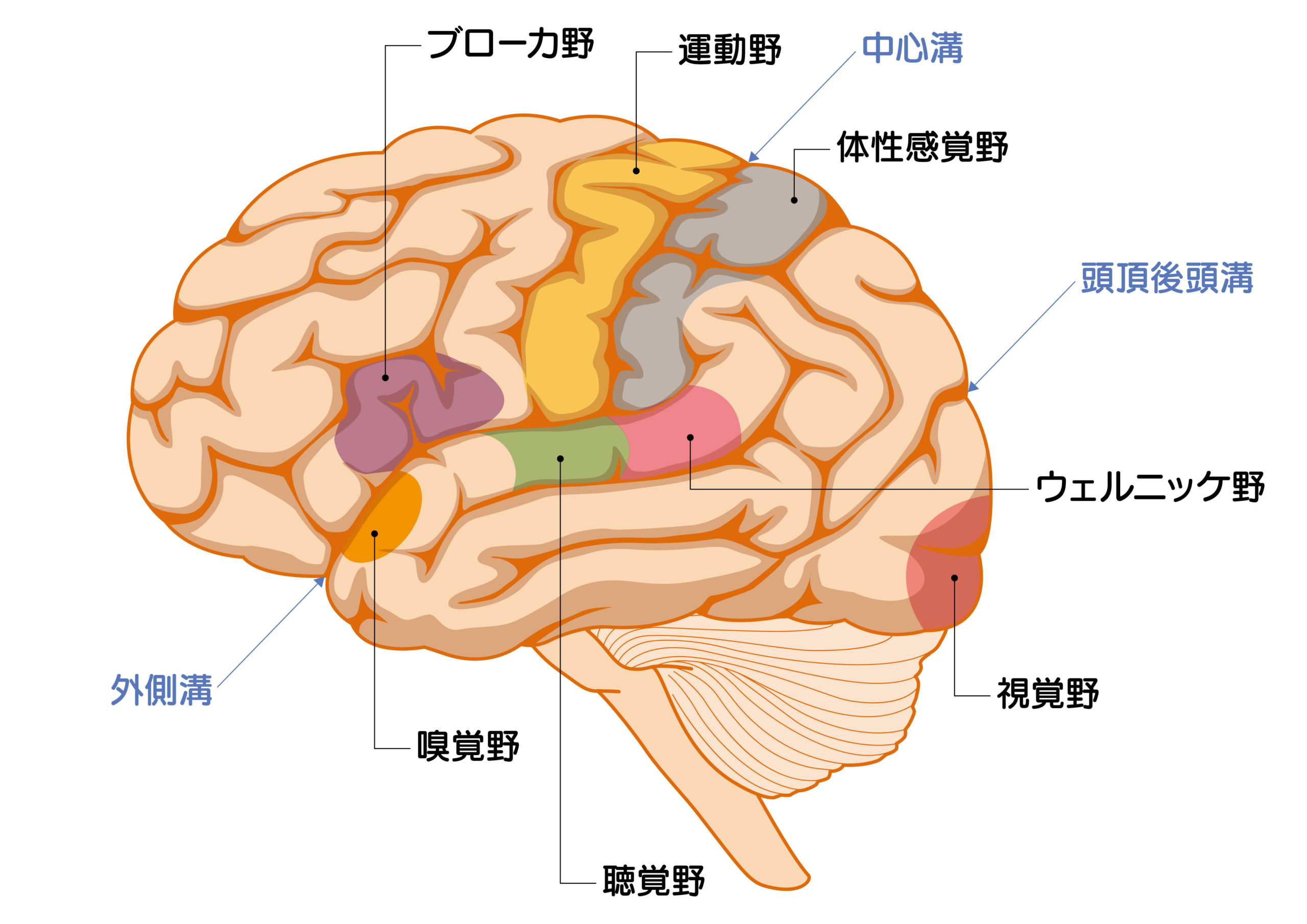

このホモ・ハビリスについて、エックルスは『脳の進化』の人類の進化について概観した第2章で触れているが、そこで「脳の大きさは進化的に大きな進歩を示し、それに対応した石器文化の発展があった」と述べている。その結果、かれらには「われわれの属するホモ属の地位が与えられた」。そしてハビリスという種名は石器文化を生んだその器用さに因んでつけられたという。エックルスの示す化石記録によればアウストラロピテクスからホモ・ハビリスでは約30~40%も脳の容量が増大しているが、さらに重要なことに脳の形態も変化しているのである。すなわちホモ・ハビリスの頭蓋の型では前頭葉下部や頭頂葉下部が膨らんでおり、これは言語野(前方のブローカ野および後方のウエルニッケ野)と考えられる脳領域の増大として認められている。ハビリスは少なくとも話すための脳の神経系の基盤と末梢の解剖学的能力を潜在的には両方持っていただろうとエックルスは推測している。

図表1 現代人の言語野

画像素材:illustAC

しかし言語の使用は化石等に残らないものであり、ヒトの言語能力の進化過程については現在もなお不明である。しかも実際にヒトが自由に言語を話すようになったのは、一般には文化的ビッグバンと呼ばれる突然の文化的飛躍の時期と考えられており、それは実にわずか5万年前の出来事なのである。したがって、ここでは化石記録による脳の言語野の構造的進化の時期と推定される文化的な言語使用の時期に100万年単位の大きな乖離があると考えられる。ヒトの脳容量や言語能力に関連すると考えられる脳領域の初期の構造的変化が認められてから、その機能としての言語能力が使用されるのにはきわめて長い時間を必要としていたのである。

そもそも直立二足歩行や犬歯の縮小という一般にヒトのもつ進化的な特徴として指摘されるものは、そのままヒトの言語能力の獲得にとっても必要な先行すべき身体的な変化と考えられるのだが、それが起きたのは500万年以上も前のことである。そして、前回述べたようにその上で脳容量が類人猿を越えるのが250万年前のホモ・ハビリスの時代とされる。さらに時代を大きく下って、ホモ・サピエンスと同時期の先行する人類として知られ10万年前に生存していたネアンデルタール人は脳の大きさも大きく、また脳の言語野の特徴も認められているが、一方でかれらの使用していた道具には数万年の間全く進歩がなかったことが知られている。そのため、ネアンデルタール人におけるこの革新性の欠如から人類学において彼らには言語の使用は認められていない。言い換えるならば、ホモ・サピエンスに起きた文化的ビックバンの基盤には言語能力の発現があったと考えられているのである(ダイアモンド,2017)。ただし、ホモ・サピエンスにおける「狩猟技術の改変、装身具、壁画、シンボルなど」の文化的様式の突然の技術革新がどのようにして起きたのかは不明であり、「言語はその中で最も大きな謎の一つ」(山極,2008)とされているのである。

「胎児」のようなヒトの赤ん坊

エックルスの記述に戻ろう。『脳の進化』の第5章の5節のタイトルは「ヒト科進化において脳の拡大がもたらしたもの」であり、そこでは初めにヒトの脳の大きさと出産の問題が述べられている。ヒトのもつ特徴として言語や知性の問題はもちろん重要で興味深いものであるが、本連載の関心はむしろまずその情動やライフサイクルの特殊性に向けられている。第5章の5節以下はまさにこのことを取り上げている。

エックルスは、まず進化生物学者のJ. グールドの指摘を引用して、「人の赤ん坊は成人の大きさに比して小さな脳をもって生まれてくる点がユニークである」と言う。グールドはヒトの胎児が他の霊長類と同じようなレベルに脳が発達してから出産するとなると、妊娠期間はあと数カ月から1年引き延ばされることになり、そうなると脳が大き過ぎて出産は不可能であると述べている。したがって出産可能な大きさにあるうちに生まれるのだが、このためにヒトの赤ん坊は胎児段階と見るべきだろうと言う(グールド,1977)。

この指摘はヒトの発達早期の特殊性を考える上で重要な論点と考えられる。上記の指摘を言い換えると、つまり本来の妊娠期間は約1年半(9カ月+7カ月~12カ月)であるべきであり、実際「ヒトの赤ん坊は生後約9カ月は胎児のままでいる」と見なされる。グールドは、ヒトの赤ん坊を胎児と言うのは単なる隠喩ではないとして、ヒトの新生児では四肢骨や指骨の両端はまだ硬骨化しておらず、これはサルの胎児と同じであるなどの例を挙げている。そして「ヒトの赤ん坊は、生後1年の間は、ヒト以外の霊長類の胎児と同じ成長パターンを示していて、かれらの赤ん坊と同じ成長パターンを示すのではない」と述べている。

グールドによれば、このヒトの特徴について、生理的早産説を唱えた動物学者のポルトマンは「ヒトは学習する動物であるからその精神能力の発達のため脳の柔軟性のある胎児のうちに子宮外の豊かな刺激に接するようになっているのだろう」と論じたという。これに対して、グールドはポルトマンには粗雑な機械論として軽蔑されるだろうが、1年半後では脳が大き過ぎて胎児が産道を通れなくなるために早く生まれるのに過ぎないと述べている。

なぜ「胎児」のようなのか

物理的な産科学的条件としてのグールドの主張は正しいだろう。エックルスも「脳の大きさの進化的増加とマッチして誕生が早くなり、胎児の頭蓋が女性の骨盤を通る産道の大きさと不釣り合いにならないように保証している」と述べている。ただし、そこにはやはりヒトの属性としての進化的な必要性があったと考えるべきではないだろうか。グールドなどの進化生物学者はヒトが難産であることを強調する傾向があるように見えるが、かれらもヒトの胎児が狭い産道を通過するために胎児側および女性側にその課題に対応した身体的特徴(例えば、出生時の胎児の頭骨の変形や男女の骨盤の形態の違いなど)があることは認めるだろう。

ポルトマンの主張はそのころの学習心理学の立場にも近いように思われるが、環境的に豊かな刺激という以上に乳児における母子関係が重要であるというのが筆者の立場である。ポルトマンの時代以降に現代の発達心理学や神経科学が明らかにしてきた乳幼児の発達について考えることが必要である。この点については、また本連載の別の回で見ていくことにする。

約4倍に成長するヒトの脳

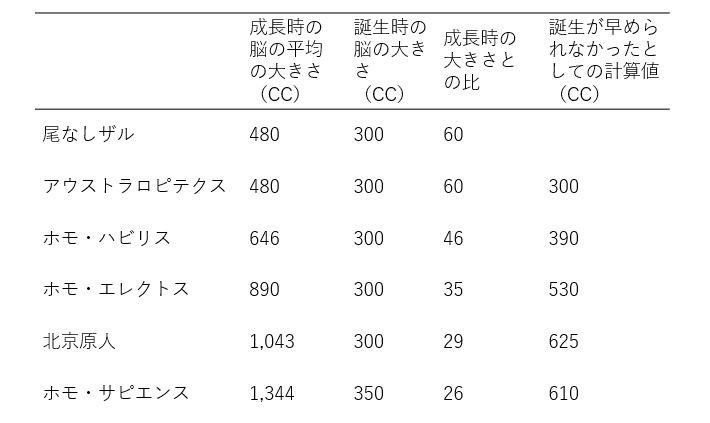

それでは、実際にヒトの脳の大きさはどれくらいであるのか?エックルスは、類人猿とヒト属の誕生時と成長時の脳の大きさを比較して見せた表を提示している(表1)。

表1 誕生時と成長時の脳の大きさ

出所:ジョン・エックルス(伊藤正男訳)(1990) 表5・2を転載

すでに述べたように類人猿とアウストラロピテクスでは脳は同じ大きさである(480㏄)。それが化石人類においてしだいに増大し、ホモ・サピエンスでは成長時の大きさは1344㏄と約3倍にまで増大している。ただし、留意すべきなのは誕生時の脳の大きさであり、誕生時では類人猿とホモ・サピエンスの違いはわずかなのである(300㏄と350㏄)。言い換えると類人猿では誕生時の脳の大きさは成熟した脳の60%に達するが、現在のヒトではそれがわずか26%に留まっている。すなわち、ヒトの新生児の脳の大きさは類人猿の新生児とほとんど変わらないが、類人猿では成熟すると約2倍となるのに対してヒトでは約4倍になるのである。

参考文献

- Eccles, J. C.(1989).Evolution of the Brain: Creation of the Self. Routledge. エックルス, J, C. 伊藤正男(訳)(1990).脳の進化 東京大学出版会

- Diamond, J.(2014).The Third Chimpanzee for Young People: On the Evolution and Future of the Human Animal. Seven Stories Press. ダイアモンド,J. 秋山 勝(訳)(2017).若い読者のための第三のチンパンジー―人間という動物の進化と未来 草思社文庫

- 山極寿一(2008).人類進化論-霊長類学からの展開 裳華房

- Gould, S, J. (1977). Ever Since Darwin: Reflection in Natural History. W.W. Norton. グールド,S, J. 浦本昌紀・寺田 鴻(訳)(1995).ダーウィン以来—進化論への招待 早川書房