EN-ICHI家庭と地域の未来を拓く

シリーズ:人間のライフサイクルと家族①「脳進化の観点から見た人類史」

筆者は心理学者であり(特に専門は神経心理学、臨床心理学)、長い間、人文科学、社会科学、自然科学の人間観について関心を持ってきた。人文学(humanities)から自然科学(natural sciences)におよぶ広い範囲の知見を参照するのは、筆者の個人的志向でもあるが、心理学がそもそも個人の認識への哲学的関心から始まり、そこから一方に社会関係に広がる領域があり、他方に脳科学やコンピュータ科学などと接点を持つ領域があるという、極めて幅の広い学問分野なのである。本連載では、そうした広い学問領域を見ながら人間と家族の特徴について考えてみたいと思っている。

神経生理学者エックルス

そこで、筆者が本連載の議論を展開していくためにまず提示したいと思うのが、ある専門書の中の一枚の図である。その図は筆者には大変に印象的なものであったので、すでに何回か論文等で取り上げたことがある。ただし、今まではその図の意味の一部について主に言及したものなので、今回はその図の前後をめぐる本の著者の主張についても丁寧に見ていきたいと思っている。

その本のタイトルは『脳の進化』というもので、当該の図はその第5章で使用されている。本の原題は、Evolution of the Brain: Creation of the Selfというものであり、著者の関心が脳の進化とともに自己意識の創造にあることが分かる。原著は1989年に出版された。著者は神経生理学者のジョン・エックルス(J. C. Eccles)で、ノーベル医学・生理学賞の受賞者である。ここでは伊藤正男訳の翻訳書(1990年)を用いて引用する。同書は人間の進化について医学・生理学にとどまらず古生物学や考古学、更には哲学や心理学にわたる諸学の知見を著者の観点からまとめて包括的に論じたものであり、訳者の伊藤は著者の思索の総集編と評している。またエックルス自身が、実に「私の一生はほとんど70年間、本書を書くための準備であった」とまで述べている本である。筆者がこれから扱うのは、そのごく一部の第5章における考察についてである。なお、人類学の進化に関する知見については、エックルスの議論とともに日本を代表する霊長類学者の山極寿一の文献を適宜参考にして考えることとする。

ところで、エックルスは、ヒトの自己意識の進化についてはダーウィン流進化論による自然主義的な説明には限界があると考えている。そのために20世紀の最も著名な生物学者であるE. マイヤー、J. モノー、E. ウィルソンらの主著において「心性の進化についてはなにも語られていない」と不満を表明している。そして17歳で人間の進化的起源の問題に「とりつかれてしまった」一人の脳科学者が、90歳に近くなって人間の脳と心の進化の問題を正面から考察したのが『脳の進化』なのである。同書は13の章から構成されているが、そのうち最後の3つの章を使って人間の意識の問題を論じている。その内容も大変興味深いものであるが、ここではまず人間のライフサイクルの特徴について考えたいので、その議論に関わるエックルスの主張を見ていく。それが初めに述べた図の箇所なのである。

現代人の大脳辺縁系

さて、当該の図が使われているのは、第5章「大脳辺縁系と生殖および情動系の進化の関連」の後半部である。この章では、ヒトの大脳辺縁系の進化について述べられている。図の部分の議論に入る前に、まずこの5章の前半の著者の考察について簡単に触れておきたい。5章の1節が「若干の解剖学的考察」、2節が「辺縁系と情動表出」、3節が「辺縁系と視床下部の薬理学」である。

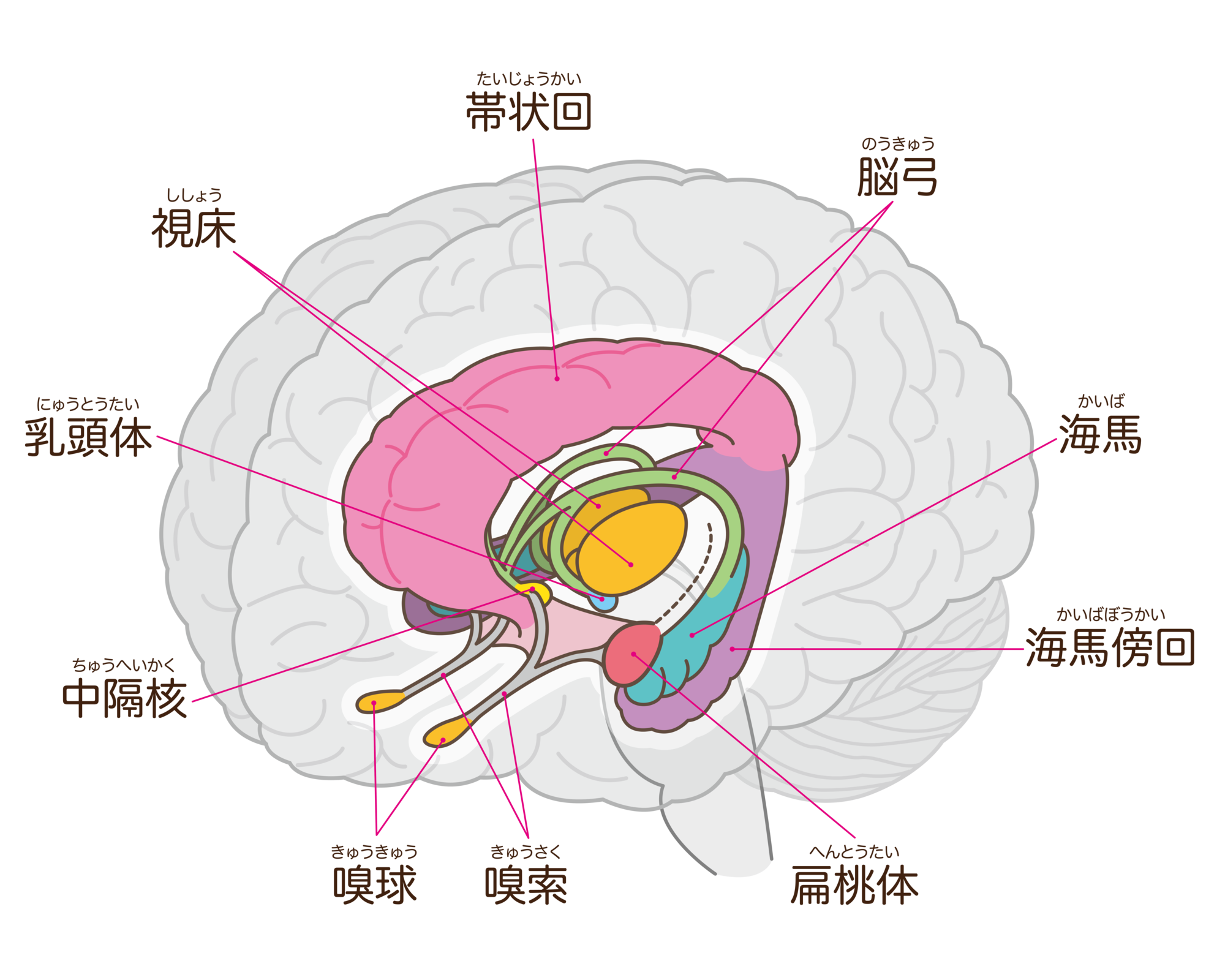

なお辺縁系(limbic system)について、神経解剖学の教科書は次のように述べている、「辺縁葉とそれに関連する皮質下の構造物を言う」(山鳥,1996)。辺縁葉は皮質であるが、海馬体、嗅脳、前脳基底部、帯状回が含まれる。また皮質下の構造物には、扁桃体、中隔核、視床上部と下部、視床諸核群、その他のものが含まれる。そして、こうした構造体を含む辺縁系の機能については、内臓脳と呼ばれること、感情の形成に関与するとされること、恒常性を維持していること、感情や性的行動の統御に働いていることを指摘している(図1)。

図1 大脳辺縁系の構造

画像提供:PIXTA

肯定的感情への感受性が高い脳へ進化

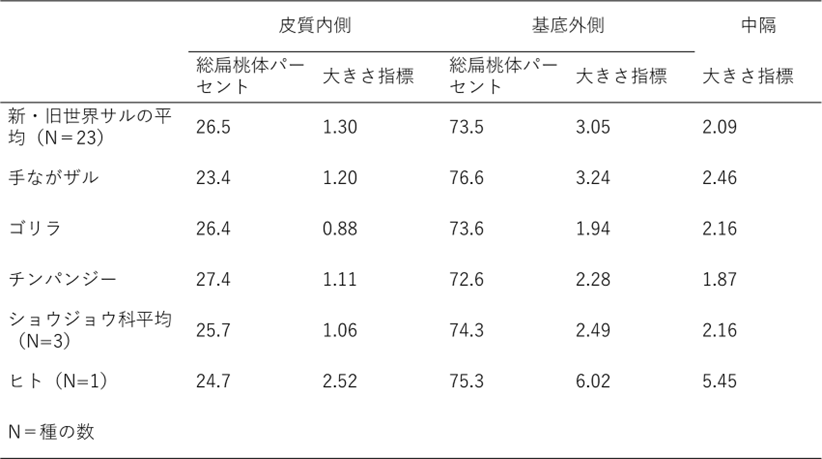

第5章では、エックルスはこのような構造と機能を持つ辺縁系の進化について述べているのだが、4節の「霊長類の進化における辺縁系成分の大きさ指標」において、ヒトの中隔核と扁桃体という辺縁系の重要な構成部分が他の各種の類人猿に比べて大きいことを指摘する。これは体重を考慮した大きさ指標で比較した結果である。

そして、扁桃体の特に基底外側でこの増大が目立つという。皮質内側部は発生的に古く、基底外側部は発生的に新しく新皮質の感覚連合野と相互的に結合している(山鳥,1996)。例えば、チンパンジーとヒトを比較すると、食虫類を1.00として、扁桃体の内側部がチンパンジーで1.11、ヒトで2.52、そして外側部がチンパンジーは2.28、ヒトは6.02となる(表1)。すなわち、扁桃体の外側部がヒトにおいて目立って増大している。中隔(核)も同様である。

これについて、エックルスは、ヒトの辺縁系の進化において「快く楽しい経験に関係するこれらの成分(中隔と基底外側部)を増加させる傾向をもつが、攻撃や怒りに関係する成分(皮質内側部)は未発達に止まるのである」と述べている。

これは興味深い指摘である。つまり、ヒトは進化の過程で否定的な感情を引き起こす刺激への感受性よりも肯定的な感情を引き起こす刺激への感受性を高めたと考えられる可能性がある。人間の性質について理解しようとするとき、このような進化論的な傾向が認められるとするならば、闘争ではなく共生や協働についてもっと追究することができるかもしれない。

表1 扁桃体と中隔の大きさ指標の比較

出所:エックルス, J.C.(伊藤正男訳)(1990) 「表5・1 扁桃体と中隔の進化」より抜粋

ホモ属の誕生

エックルスの議論は現在の霊長類とヒトを比較したものだが、実際の化石人類の歴史において脳容量の増大が認められるのは200数十万年前である(山極,2008)。ホモ属へつながる種アウストラロピテクス・ガルヒの脳容量は450㏄で類人猿と同程度であった。山極は「人類の祖先はチンパンジーとの共通祖先と分岐してからすぐ直立して歩き始め、類人猿並みの脳で400万年あまり生き抜いてきたことになる」と述べている。しかしガルヒは、化石の近くの動物の骨の痕からすでに石器を使用していたと考えられている。そして山極は「重要なことは、石器の使用と肉食が認められるガルヒから、わずか10万年後に脳容量が600㏄を超えるホモ・ハビリスが登場していることだ」と指摘する。石器は動物の肉を切ったり骨を割るために用いられたと考えられている。この肉食による栄養状態の改善は、多くのエネルギーを消耗する脳の増大には不可欠であったとされているのである。脳の増大とともに、ここにホモ属が誕生することになる。

参考文献

- Eccles, J. C.(1989).Evolution of the Brain: Creation of the Self. Routledge. (エックルス, J, C. 伊藤正男(訳)(1990).脳の進化 東京大学出版会

- 山鳥 崇(編著)(1996).実用神経解剖学 金原出版

- 山極寿一(2008).人類進化論-霊長類学からの展開 裳華房