EN-ICHI家庭と地域の未来を拓く

シリーズ:人間のライフサイクルと家族③「ヒトの二足歩行」

※This article is currently available in Japanese only.

本連載ではヒトのライフサイクルの特殊性について考えることを主要なテーマとしており、そこから私たちの家族関係や子育てに対する理解を深めたいと考えている。そこでは心理学的な議論と共にヒトとの生物学的な属性についても考慮したいために、まず高名な大脳生理学者のエックルスの『脳の進化』の記述をもとに筆者の議論を展開している。

ヒトを区別する諸特徴の出現

前回は、エックルスの『脳の進化』の第5章におけるヒトの脳の大きさと出産について触れた。そして、ヒトの乳児は生後数か月~約1 年は胎児に近いと考えられること、それでも出産のタイミングは誕生時に通過できる脳の大きさを考えるとこれ以上は延ばせないこと、さらに一般に難産と言われることの多いヒトの出産であるが、そこには母子双方のヒトの出産を可能とするための進化史上の適応が認められることを述べた。ただし、進化の過程で、ヒトのこのような胎児期間がどのような遺伝的な変化によって可能となったのかは「まったくの未知である」とエックルスは述べている。

これまで述べてきたように、現代のヒトを他の動物と区別する著しい諸特徴は長い期間をかけて段階的に現れてきたことが分かっている。ここまでのヒトの進化に関する記述を整理するために、山極(2007)の著作から形質人類学者のクラインの区分を引用しておこう。それによれば人類の進化史における重大な変化は次のようになる。①直立二足歩行の出現(500 ~ 250 万年前)、②脳容量の微増(250~ 160 万年前)、③身体プロポーションの完成(160~ 80 万年前)、④脳容量の完成(80 ~ 5 万年前)、⑤文化の爆発・言語の使用(5 万年前以降)。

こうした変化は現代のヒトに至るためには必要な進化であったと考えられるが、「それぞれの段階で現れた特徴が次の段階の特徴にどう貢献しているのか、詳しいことは分かっていない」(山極)のである。結果的に、大きな変化と考えられる特徴が出現したあとに、それがそのまま続く長い期間がある。この点では、ヒトの進化のイメージは直線的なものというよりも階段状のものと言える。なお現在、分子時計の推計などからヒトがチンパンジーとの共通祖先から分化したのは600 ~ 700 万年前と推測されているが、一方、今世紀に入って二足歩行をするヒトの祖先と推測される化石はそれと同じような年代にまで遡っており、ますます二足歩行はヒトの最初期の大きな進化的な変化と考えられている。

脳の増大に先行した二足歩行

そこで、今回はエックルスの『脳の進化』の第3章「脳の人類進化:二足歩行と機敏さ」の記述に触れておきたい。エックルスは第3章で二足歩行の進化に必要な神経生理学的な機構について詳細に記述しているので、興味のある読者はその本文を参照されたい。クラインの区分に示されるようなヒトの全般的な進化について、エックルスは脳の進化の観点から「単純な哺乳類からの進化の大部分がすでにわれわれの遠いヒト上科の先祖である高等霊長類でおこってしまっている」とした上で、なおその後のヒトの進化における「二足歩行、道具や武器を作るためのまた社会生活のための繊細な手の動き、そしてついには咽頭、舌、喉頭、呼吸筋による言語表現」などがまさに重要な事項なのだと指摘している。この四足から二足への変化は解剖学的にも大きな変化を必要とするが、同時に「神経系の再設計を必要とした」はずなのである。

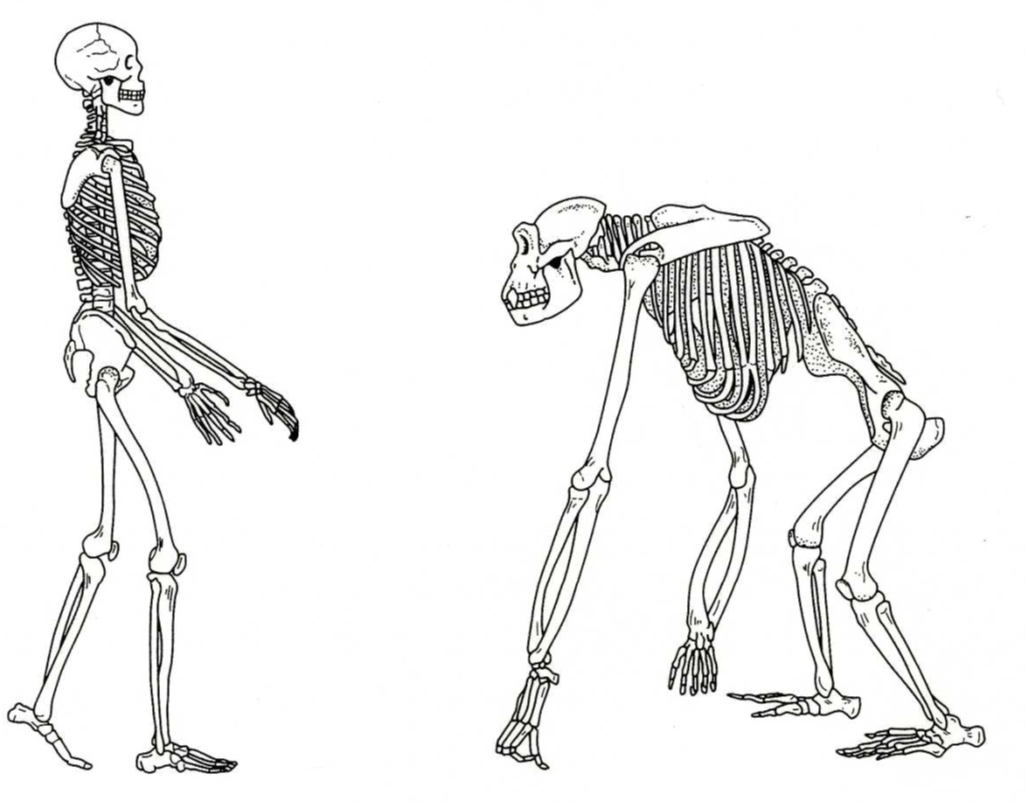

【図1】類人猿とヒトの骨格の比較

出典:山極(2008)p.68 図3.3 より

ところで古生物学者のグールドによれば、アウストラロピテクスが1920 年代に発見されたとき、多数の科学者がそれを人類の系統に入れることに反対したという(グールド,1977)。なぜならば、当時の多くの学者は、類人猿からヒトへの進化の過程においては脳の増大が中心的な役割を果たし、したがってヒトの進化の過程を示す化石上の「失われた環」は両者の中間的な猫背の姿勢と脳の大きさを持った存在であるだろうとイメージしていたからである。ところが、発見されたアウストラロピテクス類の脳は体の大きさとの比で類人猿よりわずかに大きいという程度で、一方ですでに直立二足歩行していたと見なされたのである。グールドはこの失われた環の予言の失敗を、脳=精神を重視し過ぎる西欧の文化的偏見の結果であろうと批判している。そして、唯物論的な立場からフロイトやエンゲルスがヒトの進化において直立二足歩行の出現を重視したことを評価している。グールドはこの問題を重視していたようであり、後のエッセイでも再び取り上げ、あらためて「直立姿勢こそが驚異的なことなのであり、困難な出来事だったのであり、体の構造の急激かつ根本的なつくりなおしだったのだ。」と述べている(グールド,1980)。筆者は、グールドの唯物論的立場には賛同していないが、人間の進化をめぐる議論においては文化的偏見に気をつけるべきであるという問題意識には同調する。

二足歩行が長距離移動を可能にした

さて、二足歩行に関するエックルスの記述に戻ろう。まず直立二足歩行に関わるアウストラロピテクスの骨格の変化について説明がなされる。そして「これらの化石記録はヒト科のA・アフリカヌス(引用者注:A =アウストラロピテクス)においてすでに脊柱、骨盤、後肢の骨の構造が立位に適するように進化していたことを物語っている。しかし、頭と脊柱との関節結合は…まだ十分進化していなかった」と指摘している。さらに、ヒトの二足歩行について述べ、「この二足の大股の足取りはヒトにユニークで、地上を移動するもっとも効果的な方法である」と言い、そのような歩行を可能とする解剖学的および神経学的な機構について解説し、A・アフリカヌスの足跡の化石記録からかれらがすでに見事な二足歩行をしていたことが分かると述べている。ヒトがどのように直立二足歩行を獲得したのか、その進化的な要因についてはさまざまな学説が提示されてきたが、むろんまだ確立されたものはない。その中の有力な一つは、エックルスが言うように二足歩行が効果的な移動手段であり、エネルギー効率が良いというものである。この点について人類学者の山極は次のように述べている。「現生のアフリカ類人猿は、ふだん一日に数百メートルから2 キロメートルしか歩かない。最長でも10 キロメートルを超えることはめったにない。ところが、現代の狩猟採集民は1 日に30 キロメートル歩くこともまれではない。しかも狩りで捕った獲物を背負ったり、採集した植物を抱えたりして歩いている。類人猿に比べて格段に長い距離を歩くことに適応していると言ってよいだろう」(山極,2007)。

「家族」で歩いたアウストラロピテクス

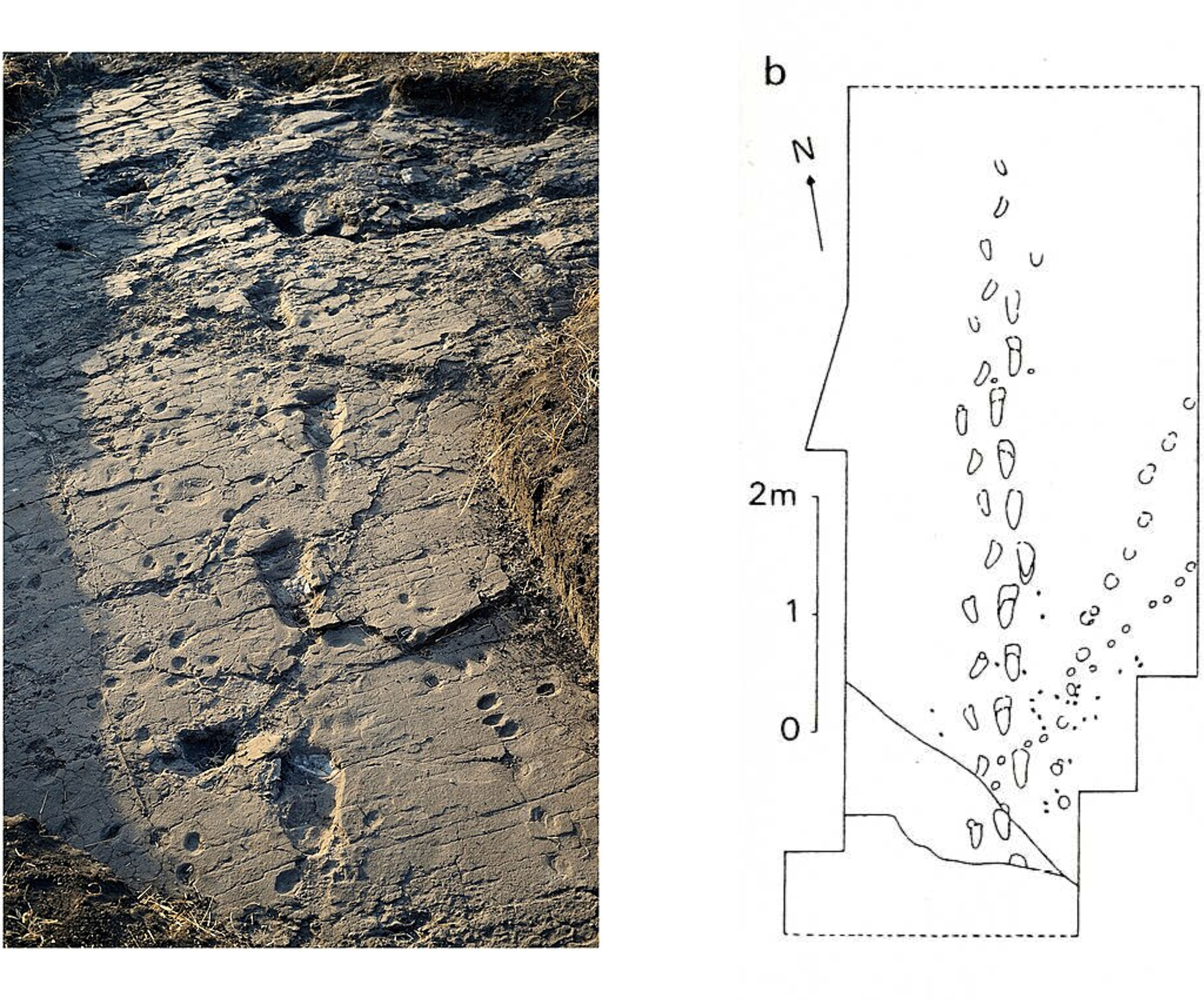

このアウストラロピテクスの二足歩行をめぐっては、とても印象的な化石記録が残っており、その化石で「もっともすばらしいものは(アフリカの)北タンザニアのラエトリ川床で見付かったユニークな足跡である」とエックルスは述べている。それは火山噴火による火山灰をもとにできた凝灰岩に足跡がつけられ、それが幸運にも第二の火山噴火によってそのまま保護される形で残されたものである。その足跡はヒトのような足指をもつ左右の足による熟練された二足歩行を示していた。足跡の間隔から141 センチから150 センチの身長を持つ二人の個体が歩いているものと推測された。そして興味深いことに一方の個体はもう一方の個体の後を追っており、先行する個体の足跡の中に正確に足を踏み入れていた。さらには、第3 のより小さな個体がいて、大きい方の個体の歩行に左寄りに従っていて、これは手を繋いでいるものと考えられた。

【図2】ラエトリの足跡化石

出典

左:“Test-pit L8 at Laetoli Site S” by Fidelis T. Masao et al., used under CC BY 4.0. Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Test-pit_L8_at_Laetoli_Site_S.jpg)

右:エックルス, J, C. 伊藤正男(訳)(1990)p.51 図3・11 より抜粋

エックルスはこの足跡の記録について「これらの足跡は疑いもなくアウストラロピテクスのよく練習をつんだ二足歩行を明らかにしているだけではなく、『人間関係』をも明らかにするものである」と解説している。エックルスは、この印象深い足跡の記録については第5章のヒトの家族について述べたところでも再度触れており、そこで「アウストラロピテクスの振る舞いについては…足跡という記録しかない。想像を交えて解釈すると、それは360 万年も前に核家族が存在し、夫婦が注意深く足跡を重ねながら歩き、子供がその一人と手をとりあって歩いていたことを示している」と述べている。

参考文献

- Eccles, J. C.(1989). Evolution of the Brain: Creation of the Self. Routledge. エックルス, J, C. 伊藤正男(訳)(1990).脳の進化 東京大学出版会

- Gould, S, J. (1977). Ever Since Darwin: Reflection in Natural History. W.W. Norton. グールド,S, J. 浦本昌紀・寺田 鴻(訳)(1995).ダーウィン以来—進化論への招待 早川書房

- Gould, S, J. (1980). The Panda’s Thumb: More Reflections in Natural History. W.W. Norton. グールド,S, J. 櫻町翠軒(訳)(1996).パンダの親指—進化論再考 早川書房

- 山極寿一(編)(2007).シリーズ ヒトの科学1 ヒトはどのようにしてつくられたか 岩波書店

- 山極寿一(2008).人類進化論-霊長類学からの展開 裳華房