EN-ICHI家庭と地域の未来を拓く

日本の外国人受入れ政策の変遷

日本は戦後長らく「移民政策はとらない」「いわゆる単純労働者の受入れには慎重」という原則を掲げてきました。しかし1990年代以降、少子高齢化と労働力不足が構造化する中で、制度は段階的に拡充され、現在では就労・定住・共生を前提とした政策領域へと拡大しつつあります。本稿では、主要な法制度の改正・新制度の創設を軸に、外国人受入れ政策の変遷を時系列で整理し、背景と社会的影響、そして現在地を概観します。

- 1950〜60年代:「移民政策はとらない」原則の確立

- 1970〜80年代:難民受入れの制度化と外国人労働者「実質的受入れ」の始動

- 1990年代:入管法大改正と「本格的受入れ」への移行

- 2000年代:定住外国人社会の拡大と管理・共生の整備

- 2010年代:高度人材・新分野開放と「移民政策」への転換点

- 2020年代:制度拡充・再編と現在地―特定技能の拡大/技能実習廃止/難民制度改正―

- 2025年以降:秩序ある共生へ—受入れと規律の両立が焦点

- 結び:日本は「移民社会」とどう向き合うか

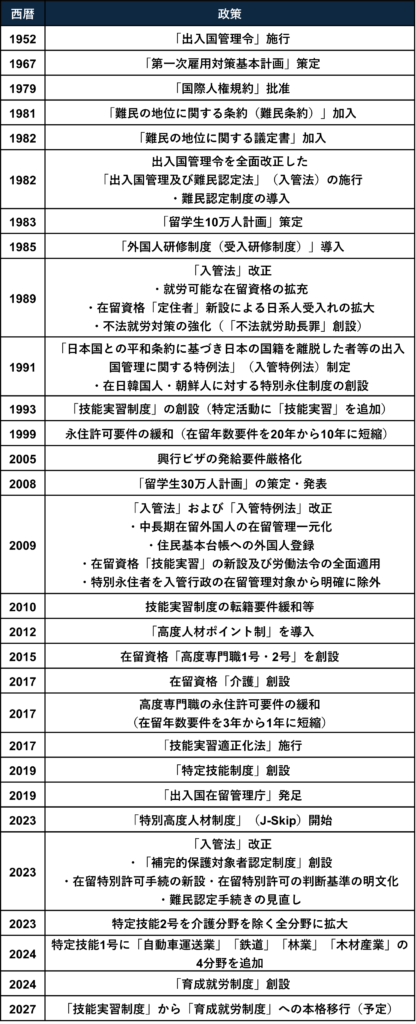

1950〜60年代:「移民政策はとらない」原則の確立

戦後日本における外国人受入れの基本枠組みは、1951年制定・52年施行の出入国管理令(のちの出入国管理及び難民認定法=入管法)によって形成されました。この時期の在日外国人の多くは戦前から居住していた旧植民地出身者(韓国・朝鮮、台湾等)であり、国家として新たに外国人労働力を受け入れて産業を支える発想は制度上も政策上も限定的でした。

高度経済成長の進展により産業界が労働力確保の必要性を強めると、1960年代半ばには外国人単純労働者の受入れ要望が生じました。しかし政府は1967年「第一次雇用対策基本計画」で「単純労働者は受け入れない」方針を確認しており、その方針は現在に至るまで踏襲されてきました。当時は地方から都市への人口移動が活発で、国内の余剰労働力を産業需要へ振り向けることで需給調整が可能であったため、外国人労働力に依存しない政策が成立したと言えます。

1970〜80年代:難民受入れの制度化と外国人労働者「実質的受入れ」の始動

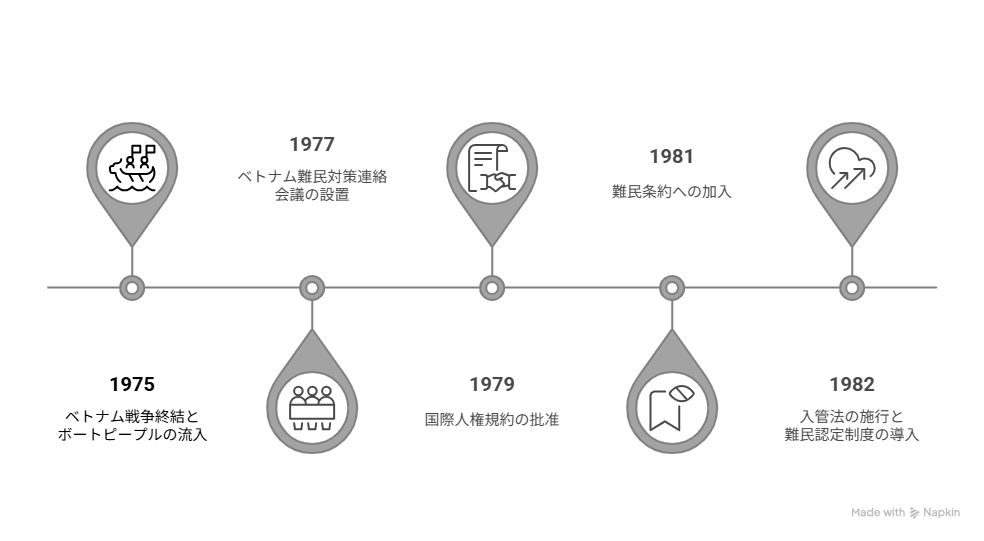

1970年代後半、日本はインドシナ難民の流入に直面します。1975年のベトナム戦争終結の前後に、「ボートピープル」と呼ばれる難民が日本に漂着し始めました。日本は当初、難民受入れに消極的でしたが、国際社会からの人道的圧力や対外イメージへの配慮を背景に、政策転換を迫られました。1977年9月の「ヴィエトナム難民対策連絡会議」の設置以降、一定数を定住受入れする方針を表明するなど、受入れ体制の整備を順次進めました。

さらに1979年に国際人権規約に批准し、1981年10月には「難民の地位に関する条約(難民条約)」、1982年1月に「難民の地位に関する議定書」に加入し、難民を法制度上位置づける枠組みへ移行しました。それを受け、1982年1月1日より出入国管理令を全面改正した「出入国管理及び難民認定法(入管法)」が施行され、難民認定制度が正式に導入されたことで、庇護申請や在留が制度上可能となりました(図1)。

図1 日本の難民政策のはじまり

出所:筆者作成

同時に国内では、労働需給が変化し始めます。公式には「単純労働者は受入れない」方針を維持しつつも、1970年代後半以降、興行ビザ等を通じた女性労働者の流入、中国残留邦人の子孫等の帰国者受入れ、「留学生10万人計画」(1983年)による留学生受入れ拡大など、実態として外国人の滞在と就労が増加しました。

1985年のプラザ合意による急激な円高は中小零細企業や建設等の人手不足を直撃し、いわゆる3K職場で人手不足が深刻化しました。その結果、1980年代後半には、短期滞在・留学等の資格で来日後に不法残留し就労する例が増え、外国人労働者受入れの是非が政策課題として浮上しました。

1988年に策定された「第六次雇用対策基本計画」では、外国人労働者を「専門的・技術的労働者」といわゆる「単純労働」に分け、前者の受入れについては適切に対応、後者の受入れには十分慎重に対応、という整理が示され、以後の政府の建前(単純労働は認めない)の定型となりました(図2)。他方、現実には労働力需要に押されて外国人が流入し、「制度上は移民を受入れないが実態として受入れる」という姿勢が固定化していくこととなりました。

図2 第六次雇用対策基本計画における外国人労働者受入れの方向性

-1.png)

出所:筆者作成

1990年代:入管法大改正と「本格的受入れ」への移行

バブル期の深刻な人手不足と国際化を背景に、政府は1989年に戦後初の包括的な入管法改正に踏み切りました。基本原則としては「高度人材は積極的、単純労働は認めない」を維持しつつ、実質的には不足する労働力を補うための受入れ枠組みの整備を進めたのです(図3)。

第一に、専門的・技術的分野を中心に就労可能な在留資格が大幅に拡充され、受入れの制度的土台が強化されました。第二に、日系三世までを念頭に、原則として就労制限のない「定住者」資格が新設されました。これによりブラジル・ペルー等の南米日系人が製造業や建設業の現場に多数就労し、外国人が地域の労働市場の一部として定着していく重要な契機となりました。さらに、不法就労を防止する観点から「不法就労助長罪」も創設され、不法な就労については雇用主側の責任も明確に問われることとなりました。

図3 1989年入管法改正ポイント

出所:筆者作成

ただし、1989年改正でも単純労働者の受入れに門戸を開くことはありませんでした。しかし、単純労働者への需要は強く、経済界からも何らかの対処が求められたこともあり、改正法が施行された1990年には法務省告示により中小企業に対する研修生の受け入れが認められました。この流れが1993年の「技能実習制度」創設(労働省・法務省告示による)につながりました。技能実習制度により研修修了者が実習生として就労できる枠組みが整い、制度として外国人を現場に送り込む仕組みが拡大しました。

また1991年には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(以下、入管特例法)が施行され、戦前から居住する在日韓国・朝鮮人等に「特別永住者」の地位が付与されました。これは旧植民地出身者の恒久的在留を法的に保証し、戦後日本の在日外国人の地位を整理した点で重要でした。

1990年代後半にはアジア通貨危機や国内金融不況の影響で一時的に需要が落ち込み、外国人労働者が帰国する動きもみられましたが、1999年には永住許可要件緩和(在留年数要件短縮)など、定住化を促す政策も現れました。

総じて1990年代は、日本が「外国人を社会の一部として受け入れ始めた時代」と位置づけられる一方で、言語の壁、外国人子弟教育、地域社会との文化摩擦など共生課題も顕在化しました。「多文化共生」という用語が次第に全国的に使用されるようになったのもこの頃です。技能実習制度については、建前(人材育成・国際貢献)と実態(低賃金労働)の乖離が問題視されるようになり、後の制度批判の土台となりました。

2000年代:定住外国人社会の拡大と管理・共生の整備

2000年代に入ると人口減少・少子高齢化が現実味を帯び、長期戦略としての労働力確保が課題化します。定住外国人が地域社会に根付き始め、自治体レベルで多文化共生政策(語学支援、生活ガイダンス、多言語対応等)が模索されるようになりました。

制度面では2005年から興行ビザの審査・運用が厳格化され、人身取引的な就労抑制や不法残留・不法就労への対応が図られました。また、留学生政策が強化され、2008年には高度人材確保への接続が意図された「留学生30万人計画」が策定されました。

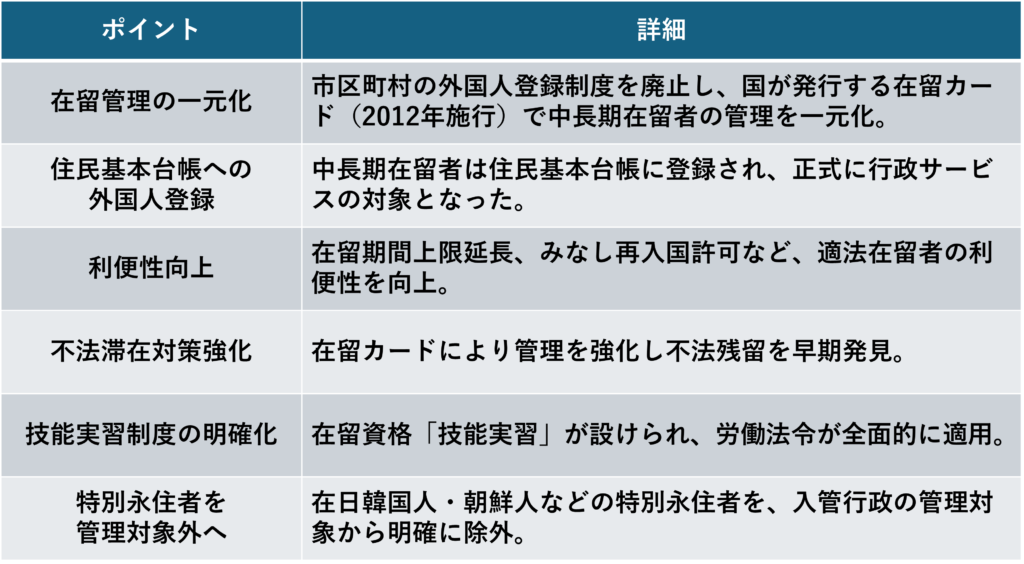

2009年の入管法および入管特例法改正は、入管制度の近代化として画期的でした(表1)。市区町村の外国人登録制度を廃止し、国(入管当局)が発行する在留カードで中長期在留者を一元管理する仕組みに転換したほか、適法在留者の利便性向上(在留期間上限延長、みなし再入国許可等)および不法滞在への対策強化も進めました。中長期在留者は住民基本台帳に登録されることとなり、外国人が教育・福祉・医療などの行政サービスに正式に組み込まれました。これらの改正は、日本に住む外国人を“例外的存在”から“制度内の住民”へ移行させたといえます。また技能実習についても在留資格「技能実習」が設けられ、実習の1年目から雇用契約を締結させることで労働法令を全面的に適用するなど、法的枠組みの明確化と適正化が試みられました。さらに、在日韓国人・朝鮮人などの特別永住者は、入管行政の在留管理対象から除外され、入管法から明確に切り離されました。

表1 2009年入管法改正・入管法特例法制定のポイント

出所:筆者作成

一方、経済変動と外国人雇用の関係も露呈しました。リーマンショック後の2009年には失業した日系人に帰国旅費を支給する帰国支援策が実施され、景気局面で呼び寄せ、不況局面で帰国を促す短期的対応であるとして批判を招きました。技能実習制度では失踪や人権侵害が続き、国際的な批判が強まる中、政府も失踪対策や運用改善を進めましたが、構造的問題は残存しました。

2010年代:高度人材・新分野開放と「移民政策」への転換点

2010年代に入ると労働力不足は一段と深刻化し、外国人材を「成長戦略」の柱として位置づける動きが強まります。2012年には「高度人材ポイント制」が導入され、学歴・職歴・年収・年齢等でポイント評価し、永住要件緩和や家族帯同要件緩和など優遇措置を付与しました。2015年には在留資格「高度専門職」が創設され、さらに条件緩和が進むなど、高度人材獲得競争への対応が進展しました。

また象徴的な転換として、2017年には介護分野の在留資格が創設され、技能実習にも介護職種が追加されるなど、長らく外国人に閉ざされていた領域が制度的に開かれました。同年に技能実習適正化法が施行され、技能実習制度はそれまでの告示に基づく取り組みから、法律レベルでの根拠を与えた制度に転換されました。技能実習生の受入れを斡旋する監理団体の許可制、外部監査導入等が進められたほか、既存の技能実習1号・2号に加えて3号を設け、優良な実習実施者に限り、受け入れ枠を拡大するとともに、実習実施期間の上限を延長するなどの措置も取られました。

最大の制度転換は2019年の「特定技能制度」創設でした。外食、介護、建設、農業等の人手不足分野で、一定の技能試験・日本語能力を条件に、特定技能1号として最長5年の就労を認めました。さらに熟練人材向けの特定技能2号は、在留更新無期限・家族帯同可とされ、当初は2分野に限定されていましたが後に拡大へ向いました。従来の技能実習が「人材育成・国際貢献」名目だったのに対し、特定技能は明確に「労働力として受入れる」制度であり、日本が公的に単純労働者の受入れへ踏み込んだことを意味します。同時期に、入管行政組織は出入国在留管理庁として再編され、受入れ・管理・共生を統合的に扱う体制が強化されました。

2020年代:制度拡充・再編と現在地―特定技能の拡大/技能実習廃止/難民制度改正―

2020〜21年はコロナ禍で外国人受入れは停滞しましたが、2022年以降の水際緩和で留学生・技能実習生の入国が再開し、外国人労働者数は再び増勢に転じました。特定技能制度は、人手不足の慢性化を背景に拡充が進みました。特定技能2号は2023年に対象分野が大幅に拡大され、定住への道筋(家族帯同・無期限更新・永住の可能性)がより明確化しました。さらに2024年には特定技能1号の対象分野が追加され、制度は機動的に拡張されています(図4)。政府が受入れ見込み目標を掲げるなど、労働市場の制度として定着させる方向が強まっています。

図4 特定技能の分野(2025年12月現在)

-scaled.png)

出所:出入国管理庁(2025b、p6)を元に筆者作成

また、高度専門人材については、2023年に「特別高度人材制度(J-Skip)」が開始され、ポイント制によらず一定の要件を満たす場合に、高度専門職1号が付与されるようになりました。ただし、これらの政策は必ずしも新たな高度専門人材受入れの拡大に繋がっているわけではなく、国際的な人材獲得競争は激しさを増しています。

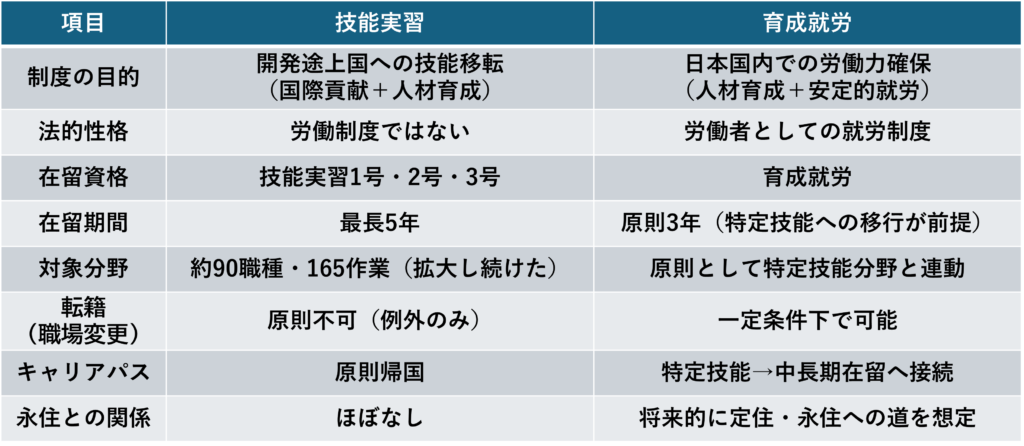

一方、技能実習制度は、相次ぐ不正・人権侵害・失踪等を背景に、制度の根本転換へ動きました。2022年末から有識者会議で見直し議論が進み、2023年の最終報告で「実態に即した廃止と新制度創設」が明確化されました。2024年には関連法改正が成立し、約30年続いた技能実習制度は廃止が決定、新たに在留資格「育成就労」を創設し、2027年から「育成就労制度」を開始する予定となっています。

育成就労は「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成」および「人手不足分野の人材確保」を目的に掲げ、目的を従来の「国際貢献」という建前から、日本国内の人材確保へ転換した点が決定的でした。制度設計上も、原則最長3年の育成就労を経て特定技能1号へ円滑に移行させる「車の両輪」構造が意図され、長期就労・定着へ接続する政策体系へと整理されつつあります(表2)。

表2 「技能実習制度」と「育成就労制度」の比較

出所:筆者作成

難民・収容政策の分野でも動きが見られました。難民認定率の低さや長期収容への国際的・国内的な批判を背景に、2023年の入管法改正では、「補完的保護対象者認定制度」の創設や「在留特別許可」に関する申請手続の体系化、さらに収容に代わる仕組みとしての「監理措置制度」の導入などが盛り込まれました。一方で、難民認定手続における送還停止効の扱い変更をめぐっては、人権上の懸念も指摘されていますが、本改正は、難民手続の乱用防止と制度の持続性確保を目的としたものと位置づけられます。

2025年以降:秩序ある共生へ—受入れと規律の両立が焦点

2025年発足の高市政権は「秩序ある共生社会」を標榜し、外国人材受入れの必要性を認めつつ、違法行為やルール逸脱への厳格対応を強調しています。外国人材は日本経済・地域社会に不可欠になりつつある一方、国民の不安感・不公平感の増幅を抑えるため、制度運用の厳格化や秩序維持を前面に出す姿勢が特徴です。政府は「移民政策」への正面からの言及には慎重で、受入れ数の一定の上限を示唆する一方、「合法的な範囲で必要な外国人は受入れる」という実利的立場を維持しています。

他方、在留外国人が生活基盤を築き、地域社会の担い手となる現実が拡大する以上、政策は労働力政策にとどまりません。教育、医療、住宅、社会保障、地域コミュニティ、治安、そして社会統合(social integration)を含む包括的な共生政策が不可欠となっています。2018年以降策定・改訂されてきた「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」も、今後の改訂を通じて、受入れ拡大と秩序確保をどう両立させるか、また定住化を前提とした制度設計へどこまで踏み込むかが焦点となります。

結び:日本は「移民社会」とどう向き合うか

戦後日本は「移民国家ではない」という建前を長く維持してきましたが、研修・技能実習、定住者、留学生、そして特定技能へと制度が積み重なった結果、社会の実態は移民社会の様相を強めています。2020年代は、特定技能の拡大と技能実習廃止・育成就労創設という大転換が進む時期であり、日本の外国人受入れ政策が「一時的労働力」から「育成・定着・共生」へ軸足を移しつつあります。今後は、労働市場の需給調整としての受入れを超え、社会の秩序を保ちつつ、多様な住民が安心して暮らせる統合政策をどこまで設計できるかが、政策の成否を左右すると考えられます。

表3 主な外国人受入れ政策

出所:筆者作成

参考文献

- 江場日菜子(2024)「国際労働移動における技能と国際協力の可能性 ―移住労働者の技能形成と移住関連活動のODA適格性について―」、IPSS Working Paper Series No.73、国立社会保障・人口問題研究所。

- 江場日菜子(2025)「OECDレビューから考察する日本の外国人労働者受入の現状」、『年金と経済』44.1、pp.31-41、公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構。

- 柏崎正憲(2023)「日本の『入国管理』体制–事実上の移民政策と制度化された人権侵害を問う」、『季刊経済理論』60(2)、pp.6-20、経済理論学会。

- 加藤丈太郎(2024)「技能実習生が非正規移民になる要因 ―制度の目的から乖離する実態―」、『Mukogawa literary review』(61)、pp.31-45、武庫川女子大学英文学会。

- 上林千恵子(2024)「移民受け入れと戦後日本の政策転換~出入国管理政策と労働力確保政策を中心にして」、『DIO』393、pp.8-12、連合総合生活開発研究所。

- 是川夕(2025)『ニッポンの移民―増え続ける外国人とどうむきあうか』、筑摩書房。

- 近藤敦(2022)「移民統合政策指数 (MIPEX 2020) 等 にみる日本の課題と展望」、『移民政策研究=Migration Policy Review』No.14、pp.9-22、移民政策学会。

- 出入国管理庁(2025a)「育成就労制度の概要」、https://www.moj.go.jp/isa/content/001452485.pdf(最終アクセス1月7日)。

- 出入国管理庁(2025b)「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」、https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf(最終アクセス2026年1月7日)。

- 高畑幸(2015)「人口減少時代の日本における「移民受け入れ」とは ―政策の変遷と定住外国人の居住分布―」、『国際関係・比較文化研究』14(1)、pp.141-157、静岡県立大学国際関係学部。

- 永吉希久子(2020)『移民と日本社会―データで読み解く実態と将来像』、中央公論新社。

- 樋口直人(2023)「移民政策をめぐる連立方程式―特定技能に至る経路から考える―」、『グローバル・コンサーン』5巻、pp.22-32、上智大学グローバル・コンサーン研究所。

- 三好範英(2025)『移民リスク』、新潮社。

- 毛受敏浩(2024)『自治体がひらく日本の移民政策【第2版】―地域からはじまる「移民ジレンマ」からの脱却』、明石書店。

- 労働政策研究・研修機構(2009)「外国人労働者の雇用実態と就業・生活支援に関する調査」、JILPT調査シリーズNo.61、https://www.jil.go.jp/institute/research/2009/documents/061.pdf(最終アクセス2026年1月7日)。