1.トランプ政権の誕生

世界中の少なからぬ人々が、新しい米国大統領のトランプ(Donald J. Trump)に不安感や不信感を抱いているようだ。おそらくその理由は、彼が従来の政治家とは異なるタイプの人間であり、その本質を捉えることができないからだろう。

確かに彼は、演説や記者会見での打ち解けない表情や西洋人の中でもとりわけ大柄な体格から来る威圧感はもとより、その直接的な言動や常人には馴染みのない富裕層の出身であること、また政治家や軍人としての経験がない生粋のビジネスマンであるなど、これまでの政治家とは異なる要素ばかりの人物だ。とくに、SNSなどのネットを活用した情報発信の手法を多用し、彼を批判する媒体に「インチキ記事(Fake News)」などと反論をするために、既存のテレビや新聞などのメディアの役割を軽視する印象を与えてしまっている。そして、今やそれが両者間の軋轢を生み、メディアの方もまたそんな彼を、独裁者、ウソつき、人種差別主義者、ペテン師、はては魔人などと形容して社会的な混乱が生じている。

戦争体験の反動としてのアイデアリズム(Idealism)=理想主義の社会風潮に慣れ、口では変革(Change)が必要だとは言いながらも、その実、現状維持の安心感を求める意識、悪く言えば平和ボケの感覚が身体に染みついている人々にとっては、トランプは既存の社会システムの破壊者であり、その存在が不安や不信から来る嫌悪の対象となるのは自然の成り行きであろう。ましてや、倫理だの人道だのと小難しい単語をならべて意図的に格調を高める演説を繰り返した前任者のオバマ(Barack H. Obama Ⅱ)の言動に慣れた人々にとっては、トランプのものの言い方はあまりにも刺激が強過ぎるのだろう。

しかし、そうした感情的なイメージに惑わされないように、慎重に理性を働かせる努力をしながら冷静に彼の発言や行動を観察すると、そこには彼自身の中に自己の発言や行動を規定する確固たる思考の基準が存在していることが確認できる。それは哲学や思想などという大げさなものではないが、少なくとも彼の政策の理念(Policy)と呼べるものである。

本稿では、彼のこうした理念の内容をさぐるために、その政策の意義を敢えて学問的に解釈する試みを展開する。果たしてここで提示される議論が、読者にとって理性的にトランプの人物と政策を捉えるための視点を構築する思考作業の一助となることを期待するものである。いたずらに感情的なイメージによって事物や人物を評価することなく、わが国がさまざまな面で見習い、また現在と将来においても最大の同盟国である米国の大統領について理性的で冷静な考察をすることは、彼を選んだ米国民への敬意を表する礼儀となることと思われる。

2.失われた8年・オバマ政権の時代

ところで、オバマ政権の評価については、すでに弱腰外交、理想主義、成果なき時代などと広く指摘されている。その理由は彼の政治信条がひとえに最近の流行語である「ポリティカル・コレクトネス(Political Correctness)」にあったからだ。これは政治的および社会的に公正、公平、中立的で、差別や偏見が含まれていない言葉や用語およびそれを用いることを重視する思考や行動を指す。よく言えば人道主義的であり、悪く言えば八方美人的な理念である。

ただ、こうした理念を中軸に据えて政策を遂行すれば、もとより社会の変革など困難である。なぜなら、変革とは既得権益と対決して新たな社会構造を作り出す活動であり、少なくとも短期的には敵対する集団に不利益をもたらす作業だからだ。したがって、既得権益を保護しながら行なう変革は中途半端な成果しかもたらさない。

それではなぜオバマはこうした理念に立脚した政権運営をしたのだろうか。それは彼が大統領に当選した当時は、効率よりも公正が、発展よりも平等が重んじられる社会風潮があったからだ。また、それは根底に人種差別主義を内包する米国社会の中で、黒人である彼自身が出世するための唯一にして最強の武器だったからに他ならない。オバマは自分がエリートとなり、権力の階段を登って行く過程で成功した思考や方法をそのまま大統領当選後も実行したに過ぎない。したがって、自身の人生の成功体験に裏付けされたその政権運営は、人々の価値観がアイデアリズムからリアリズム(Realism)=現実主義へと変わり、社会風潮が劇的に変化した後も変わらなかった。

彼は在任中、徹頭徹尾「良い人(Good Person)」であった。しかし、そうであるがゆえに何らの改革も完遂できず、敵対勢力の増長を許すことになった。中途半端な成果しか上がらないことを不満に思う人々からすれば、その良い人ぶりは「偽善(Hypocrisy)」と映るようになったことだろう。

3.アイデアリズム時代の終焉とリアリズム時代の到来

「愛と絆で地球は救えない、地球を救えるのは力とお金である」。この真理を、おそらくはほとんどすべての人々が心の底では理解している。しかし、史上最大の悲劇をもたらした20世紀の両大戦への反省から、人類は戦後の長きにわたってアイデアリズムの時代を作り上げてきた。それは実に70年以上におよぶ現実を夢や理想のオブラートで包んだ時代であり、その最たる行動規範の最終形が先述のポリティカル・コレクトネスであった。この規範は、戦争という極限の現実に疲れた人々を心地よく慰労してくれはしたものの、それは同時に人々の本音を封じ込め、体裁や建前を整えさせる窮屈な生活を強いる様式でもあった。要するに、すべての人間が「良い人」であることが正義である社会で生きることを強いられたのである。とりわけ、政治家には最も「良い人」であることが求められた。オバマはその典型であった。

しかし、今や世界各国の人々は、未曾有の経済成長によって支えられたそうした夢の時代から覚醒しつつあり、より眼前の現実を直視するリアリズム時代の到来を認識しつつある。「良い人」たる大統領の下で自らも「良い人」であることに疲れた米国民が次の大統領に選んだのは、「良い人」ではないがゆえに「偽善」のないリアリストであった。人間は善悪の二面性を有する存在であり、優等生であり続けることには悪役であり続けることの何倍ものストレスに耐える労力が必要であり、したがって、そこに巨大な不満が鬱積するのは自明の理であった。

4.トランプ政権の諸政策とその学理的解釈

本稿では、こうした時代風潮を背景的な要因として念頭に置きながら、トランプ政権の経済政策と政治外交政策を感情論ではなく理性的かつ冷静に評価するために、敢えて学理的な解釈を試行する。先取りして言えば、それは経済政策におけるケインズ主義(Keynesianism)=アンチ・マネー・キャピタリズム(Anti-Money Capitalism)と、政治外交政策におけるド・ゴール主義(Gaullism)=アンチ・グローバリズム(Anti-Globalism)の両柱に他ならない。

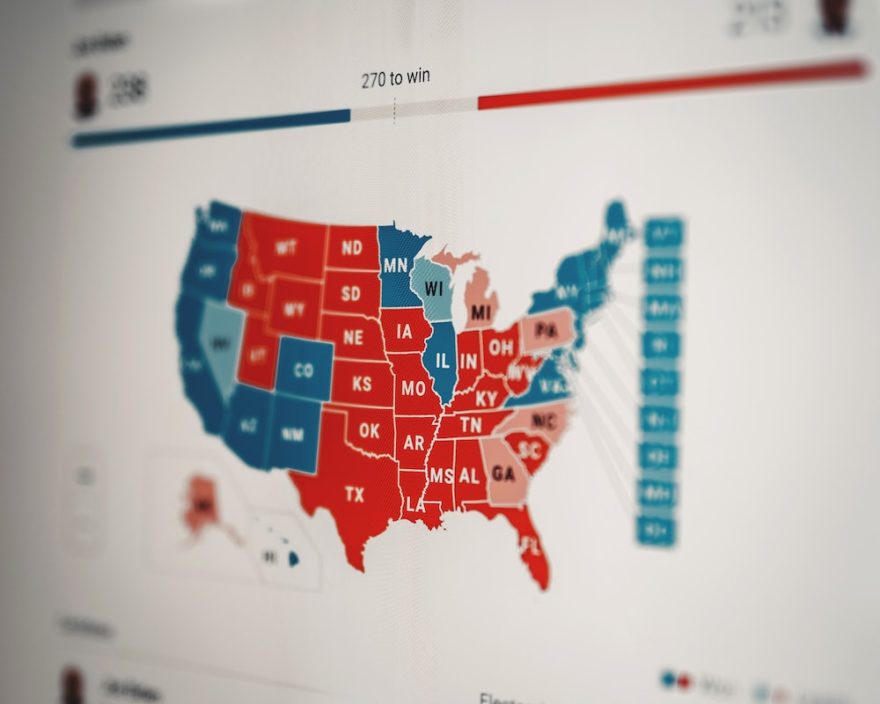

ところで、トランプ政権の代表的な施政方針は、すでに大統領令として発せられたものも含めて以下のような事項がある。まず、貿易・通商政策においては、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)からの離脱、NAFTA(北米自由貿易協定)への参加形態の再考、二国間交渉の重視などであり、経済政策では、10年間で2500万人の雇用創出を目標として掲げ、所得税・法人税の軽減によって消費行動や企業活動の活性化を図ろうとしている。また、これに付随してエネルギー政策では温暖化対策からの離脱とシェール・オイルの開発が優先方針となり、さらに外交政策においては、米国の国益と安全保障を重視する姿勢を顕著にしつつ、同盟国との関係の強化、従来の軍事費の軽減化傾向の見直しとともに、イスラム国(IS)をはじめとするテロリズムへの対策措置の充実や北朝鮮の核・ミサイルの封じ込め政策を画策している。また、テロや凶悪犯罪の防止を念頭に置いた治安政策の面でも、警察力の強化、市民の自衛権強化、国境の壁の建設といった一連の政策が打ち出され、とくにこれまで聖域とされてきた福祉政策においてもいわゆるオバマ・ケア(医療保険制度改革)の見直しが提言されている。

なお、こうしたトランプ政権の政策について学理的な解釈を試行する場合に留意すべきことは、その政策の本質的な意義を見失わないように心がける姿勢の重視である。例えば、新しい用語や造語はあたかも新しい現象が起こっているかのように誤解させる効果を持つが、実のところ本質的にはそうではない場合が多い。つまり、もし伝統的な学問の用語や理論で説明できる現象であれば、敢えて新しい用語や理論を作る必要などないばかりか、無用な誤解を避けることもできる。したがって、ここではトランプ政権の政策が何を目指しているのかに焦点を当て、その本質を政治学や経済学で培われた「定説」の知識を使って解釈することを試行する。

5.ケインズ主義としての解釈

まず、トランプ政権の政策を主として経済の側面から見ると、それは経済学で言うケインズ主義として解釈することができる。ケインズ主義とは、イギリスの経済学者であるケインズ(John M. Keynes)によって唱えられたマクロ経済学の理論であり、経済学部の1年生であれば誰でも習うものだ。すなわち、不安定な市場経済の動向によって生起する景気変動の波を国家が経済政策を遂行しつつ介入し、より安定的な経済成長を実現するための理論である。また、その手法としては政府による財政政策と金融政策が用いられることになり、こうした政策理念に賛同する学者・政治家・行政者などをケインジアン(Keynesian)と呼ぶ。

例えば、国境に壁を作って不法移民の流入を阻止することは、犯罪防止とともに米国民の低賃金労働の雇用機会を守ることにもつながる。また、株価や金利の動向よりも雇用の創出を重視する姿勢は、まさにケインズが提示した完全雇用(Full Employment)の実現を目指す政策だ。さらに、金融政策よりも公共投資の拡大を通じた財政政策を重視する方針は、均衡財政よりも景気回復を優先し、国民の多数派におけるより直接的な生活水準の向上を目指すものである。

一方で、その公共投資の一環として軍事費の増大に寛容な姿勢を示しつつ、これに歯止めをかけたオバマ政権に反して、いわゆる軍事ケインズ主義の効果を歓迎する傾向を持つ。また、やはり福祉の垂れ流しを通じてオバマ政権下で倍増した2300兆円の負債を景気回復によって軽減することを狙っており、これまで聖域とされてきた福祉の削減、とくにオバマ・ケアの再考を掲げている。そこにあるものは、富裕層や中間層から貧困層への所得や資産の移転によって格差を是正することに主眼を置く従来政権型の政策方針ではなく、あくまでも景気回復を通じた全ての階層の豊かさの増大であり、ある程度の格差を容認する姿勢である。もちろん、公共投資の増大のためには国債発行額の増刷が必要であるが、それをカバーして余りある景気回復を目指すというのである。

ちなみに、国債発行額の増大に怯み、財政政策を極度に制限して金融政策だけに頼る手法が経済成長の成果を上げられない事実は、アベノミクスの失敗を見れば明らかだろう。そもそも金融政策とは財政政策を補完する微調整機能が期待される手法であって、不景気の際にそれだけを施行しても景気対策への効果は限定的だ。つまり、財政政策という外科手術があってこその金融政策という投薬治療の効果であって、景気が長期にわたる停滞を続けている難病には焼け石に水である。

なお、こうした論理はごく標準的なマクロ経済学の常識であり、実に80年以上も前にケインズによって理論化された経済学の常識である。要するに、利子率を下げて貨幣の流動性選好を高めても、社会の将来に懐疑的な風潮により、それが設備投資や消費支出を喚起することなく有効需要(Effective Demand)は増大しなかったのである。

ただし、トランプ政権の経済政策をケインズ主義として理解する立場には、その持続的な遂行の結果が政府の肥大化やスタグフレーションを招いたという問題点が指摘されるだろうが、そうした疑問は以下の理由によって解消される。第1に、ケインズ主義のバラエティという要素である。ケインズ主義にはそれを遂行する各国の各政権によってバラエティがあり、たとえば古くはルーズベルト(Franklin D. Roosevelt)のニューディール、より新しくは戦後の高度成長期における日本の傾斜生産方式など、それぞれの政策に個性的な側面があることを認識すべきである。

また第2に、ケインズ主義が本来的には短期的政策であるという要素である。ケインズ主義はもともと恐慌状態にある経済社会への救済措置として登場した理論であり、サミュエルソン(Paul A. Samuelson)に代表される新古典派総合(Neo-classical Synthesis)の考え方を待つまでもなく、その成果としての完全雇用が実現されれば経済活動の管理を本来の市場機能に委ね、その後失業率が限界を超えれば再び財政金融政策による介入を通じて完全雇用を復活させるという反復手法である。したがって、ケインズ主義政策を不必要に持続すればその弊害が生起するのは当然であり、それは政策の失敗ではなく、景気の良い話を公約に掲げる得票に目が眩んだ政治家たちの責任である。

なお、ここで明らかなことは、トランプ政権の経済政策の根底にはマネー・キャピタリズム(金融資本主義)へのアンチ・テーゼという理念が存在することである。虚業たる金融の動向にうつつを抜かし、実業たる産業振興や雇用創出の責任から逃避してきた過去の政治家や経営者たちへの決別に他ならない。

また、ケインズ主義にはナショナリズムとしての要素が根底にある。それが一国の国内経済を舞台とした政策論だからである。ただし、言うまでもなくそれが自国の利益に資する対象であれば通商・貿易政策を積極的に遂行すべきであると含意するリアリズムの理念であるのは当然である。その意味で、トランプ政権が他国との協調や協力に否定的であると考えるのは本末転倒な誤解だろう。

6.ド・ゴール主義としての解釈

次に、トランプ政権の政策を主として政治外交の側面から見ると、政治学でいう「ド・ゴール主義(Gaullisme)」として解釈することができる。ド・ゴール主義とは、フランス第5共和制の初代大統領であったシャルル・ド・ゴール(Charles de Gaulle)の政策理念を基に作られた政治学の概念であり、主権国家の枠組みを重視し、外国からの影響を排除しつつ、国際社会における主意主義(Voluntarism)を実現するための国家の役割の再構築を目指す政策である。また、こうした政策理念に賛同する学者・政治家・行政者などをゴーリスト(Gaullist)と呼ぶ。なお、この用語もまた、法学部政治学科の1年生であれば常識的な知識として講義で習うものだ。

そこで、トランプ政権の政策を政治外交の側面を中心に概観すると、そこにはグローバリズム(地球主義)へのアンチ・テーゼという理念を読み取ることができる。例えば、トランプ大統領が選挙戦の時から頻繁に発言する「アメリカ・ファースト(America First)」という言葉であるが、これは字義から「米国第一主義」と理解されている。しかし、そこには米国以外の国も同様に各国ファーストであるべきだというインプリケーションがある。

また、TPPからの離脱やNAFTAへの参加形態の再考なども、集団サークルの中で共有される多数決方式を経た合意規定に手足を縛られ、各国の個性を摩滅化させる恐れから生み出される反発行動の一環であり、その証拠にバイラテラル(2国間)の交渉に基づく国家間関係を重視する方針が打ち出されている。ブレグジット(Brexit)に示されるように、すでに瓦解しつつあるEU(欧州連合)の動向も踏まえつつ、集団化の中にはめ込まれることにより最も国力の強い国が他メンバーの脆弱性を負担せしめられる危険性への懸念がその土台にある。結局のところ、ここで念頭に置かれているのは、国際社会がそもそもバランス・オブ・パワー(Balance of Power)による秩序の安定を目指すべきシステムであるという現実主義的な認識であり、そのようなシステムの基礎的なメンバーである主権国家の主意主義の実現に他ならない。すでに前節で指摘した国境の壁の建設や不法移民の制限などは、同時的にこうした意義を表している。

なお、トランプ政権の政治外交政策をド・ゴール主義として解釈するスタンスには、当該政権の独裁化や権威主義化が問題視されるが、これらの懸念は以下の要素によって解消される。

第1に、トランプ大統領はそもそもビジネスマン出身であり、生粋のリアリストだ。したがって、米国の国益を守るためにはいかにすれば良いか、その最善の方策を捻出するためには必要とあらば他者の建設的な意見や批判に真摯に耳を傾けることを辞さないはずである。なぜなら、彼が目指すのは自分が決めたことを実行することにはなく、あくまでも結果的に成果を上げて成功することにあるからだ。一般的に言って、傍目には他人の意見をよく聞く温厚で民主的に見えるような人物に限って、実は得てして自分勝手なタイプの人間が多い。自分の勝手さを隠すために意図的にそのような振る舞いをするのであって、そのような人物の目的は、結果としての成果を上げることではなく自己の権力を行使することにあるからであり、そのために形式的な正当性が欲しいだけだからである。

第2に、民主主義国家における首長制は議院内閣制とは異なり、国家元首が原則として国民の直接選挙によって選出される。まずここにその権力的地位の正当性があるという認識が重要だ。こうして国民の直接の信託を得て選出された首長は、主として外交と軍事の自主権を掌握し、対内的な政策の意思決定機関である議会と役割を分担する。しかし、彼もしくは彼女が有する自主権はあくまでもそれを遂行する予算の制約を受け、その予算の承認権を握る議会によって規制される。したがって、自己の選出組織である政党、トランプ大統領の場合には共和党の派閥闘争から完全には自立し得ないことになる。また、議院内閣制は立法権と行政権の癒着があるために司法権が弱体化するが、大統領制では比較的司法権の自立性が高い。したがって一般的なイメージとは異なり、首長制は議院内閣制に比べて独裁者が輩出する可能性が低い政治制度であると言える。

かつてド・ゴールは、米ソ超大国の呪縛からフランスを自立させようとした。同様にして、トランプ大統領が米国を自立させようとしている呪縛は、国際政治経済社会のグローバリズムであると言える。ド・ゴールは、何世紀にもわたり、固有の歴史、言語、風土、文化を培ってきた主権国家の枠組みを単なる一世代が締結した条約によってたかだか数十年のうちに超越しようという思考自体に無理があると考え、もともとEU(当時のEEC、後のEC)の構想には懐疑的で、とくに島国としての個性を有するイギリスの加盟には反対した。また、ヨーロッパの安全保障に米国が統制力を有するNATO(北大西洋条約機構)にも、フランスを限定的にしか参加させなかった。これと同様にして、トランプ政権は現代の国際社会を支配するグローバリズムの呪縛から米国を解放し、その国益を守ろうとしているのである。

以上の議論をまとめて言うと、トランプ大統領とその政権は経済的にはケインジアン=アンチ・マネー・キャピタリストの一種であり、政治的にはゴーリスト=アンチ・グローバリストの一種であると解釈することができる。重要なことは、彼が単なる独裁者や独善主義者などではなく、その政策が政治学や経済学の学問的な概念で説明することができる論理的な理念に基づいたものであり、決して感情論や機会主義から生まれた発言や行動ではないという事実である。

したがって、彼をルーズベルトやド・ゴールと比較するならさておき、ヒトラー(Adolf Hitler)などの悪役独裁者たちと同列に序して論じるのは極めて不適切な解釈であると言わざるを得ない。自然科学者は仮説を実験(Experiment)によって検証できるが、社会科学者は研究対象である社会や人物に対して実験することができないため、それに代えて比較分析(Comparative Analysis)という手法を用いる。したがって、比較の対象として適切な事物や人物を選択できなければ有意義な議論は成り立たない。

なお、ド・ゴール主義にもケインズ主義と同様にナショナリズムとしての要素が土台にあるが、やはりケインズ主義と同様に諸外国との政治、経済、文化などの国際交流を否定しないばかりか、むしろ自国の利益に資する対象であればそれを積極的に遂行するべきであると含意するリアリズムの政策理念である。その意味で、トランプ政権が他国との協調や協力に否定的であると考えるのは本末転倒な誤解であることが分かる。もちろん、トランプ自身がそうした学術的なバック・グラウンドを有しつつこれらの政策を打ち出しているかどうかは不明であるが、少なくとも彼のブレーンたち、とくにトランプ政権の中核的な存在としての秀才側近エリートたちの中には、そのような見識を有する人々が存在する可能性は大きいと考えられる。

7.トランプ流リアリズムの政策理念

これまで検討してきたように、トランプ政権の政策には確固とした理念があり、それは学理的に説明することが可能なものであった。繰り返しになるが、トランプ自身がそうした学問的知識を有するかどうかは不明であり、むしろビジネス界での活動によって経験的に体得したものであると考える方が理にかなっているだろう。なぜなら、彼が見ているのは理想ではなく現実であり、彼が行なっている作業は破壊ではなく再編であり、彼が目指すものは独善ではなく模範だからである。

こうしたトランプ流リアリズムもしくは新たなアメリカン・リアリズムとも言うべき理念の核心的な部分は、第一に経済政策におけるケインズ主義=アンチ・マネー・キャピタリズム、第二に政治外交政策におけるド・ゴール主義=アンチ・グローバリズムであることはすでに再三指摘したところである。

とくに、彼の政策は国民であれ国家であれ、相対的平等よりも絶対的平等を目指すものであり、所得や資産の移転ではなくあらゆる階層全体の利益の増進を目指している。サッチャー(Margaret H. Thatcher)の名言として今に残る「お金持ちを貧乏にしても貧乏な人はお金持ちにはならない」という認識である。したがって、そこではあくまでも全体の利益の拡大が目指され、そのためには「ある程度の格差は容認する」姿勢が見られる。

実のところ、とりわけ多くの人々が危惧するのがこの「ある程度の格差は容認する」という点であろう。人々の常識的な価値観として平等主義が広く浸透している現代社会にあっては、その点にどうしても嫌悪感を抱く人々が多いのが実情であり、不特定多数の大衆を顧客とするメディアの報道姿勢はその典型例であると言える。ただ、そういった視点に立つメディア記事の中には、残念ながらいたずらに彼を悪者に仕立て上げようという意図すら感じられる感情的な報道や発言が散見されるのは非常に残念なことである。

例えば、トランプはウソつきだという人々がいる。しかし、果たしてこの世にウソをつかない政治家などいるだろうか。また、トランプが政治家や役人としての経験がないことを心配する人々がいる。しかし、政治家や役人としての経験が豊富な人々がやってきた結果がこのありさまではないのか。トランプは直接的にものを言いすぎると批判する人たちがいる。しかし、多くの人々はホンネを語らず体裁の良いウソを並べ立ててきた政治家にもはや辟易しているのではないのか。トランプは人種差別主義者で宗教差別もやっていると非難する人たちがいる。しかし、トランプが差別しているのはテロリストであって、テロを起こしたテロリストたちの出身国を一時的に入国禁止措置にしているにすぎないのではないのか。トランプは難民を見捨てて人権侵害をしていると言われている。しかし、自分の国を破産させてまで難民を救うのが政治家の仕事であろうか。トランプは秩序の破壊者だと言われる。しかし、果たして人々に弊害をもたらす社会システムであればそれは破壊されるべき対象ではないのか。

言うまでもなく民主主義国家の主権者たる国民にとって何よりも重要なことは、事物や人物を感情的な視点ではなく、理性的かつ冷静な視点で評価する姿勢を堅持する努力をすることに他ならない。その場合に人々が思考の参考とするべき他者の意見や見方の中で最も尊重するべきは、専門家の意見や見方のはずだ。ネット社会の発達は多くの人々が自己の主張を公表できるようになったという良い面があるが、その結果、逆に専門家の意見を尊重しない気風を蔓延させることになった。

トラウブ(James Traub)が言うように、人々が自分の意見を尊重するあまり、専門家の意見もエリート主義であると誤解するのである。しかし専門家の意見とは、ある特定の事物や人物に対して一般人よりも多くの労力を割いて思考した結果であり、むしろ思考活動においてそれらを尊重せずしては本末転倒であろう。その意味でトランプについて考える場合には、政治学、経済学、国際関係学を研究する専門家たる学者の意見をこそ学習し、自己の見識を養う努力が期待される。

ちなみに、そうした専門家の一人であるわたし自身の暫定的な結論として、トランプには既存の社会を良い方向へ修正する変革者としての大きな可能性があると言わざるを得ない。すなわち、もしわれわれが自分の生きた時代を後世に誇れるようになるとすれば、それは彼のおかげになるかも知れない。その意味でトランプ政権は、あるいは米国民が選んだ最後の切り札(Trump)になるのではないかと言えるだろう。

(本稿は、2017年4月21日に開催した政策研究会における発題を整理してまとめたものである。)